Сколько немцев поволжья было депортировано в казахстан в годы великой отечественной войны

Обновлено: 25.06.2024

В годы войны в Красноярский край депортировали около 70 тыс. человек из Автономной Советской Социалистической Республики немцев Поволжья.

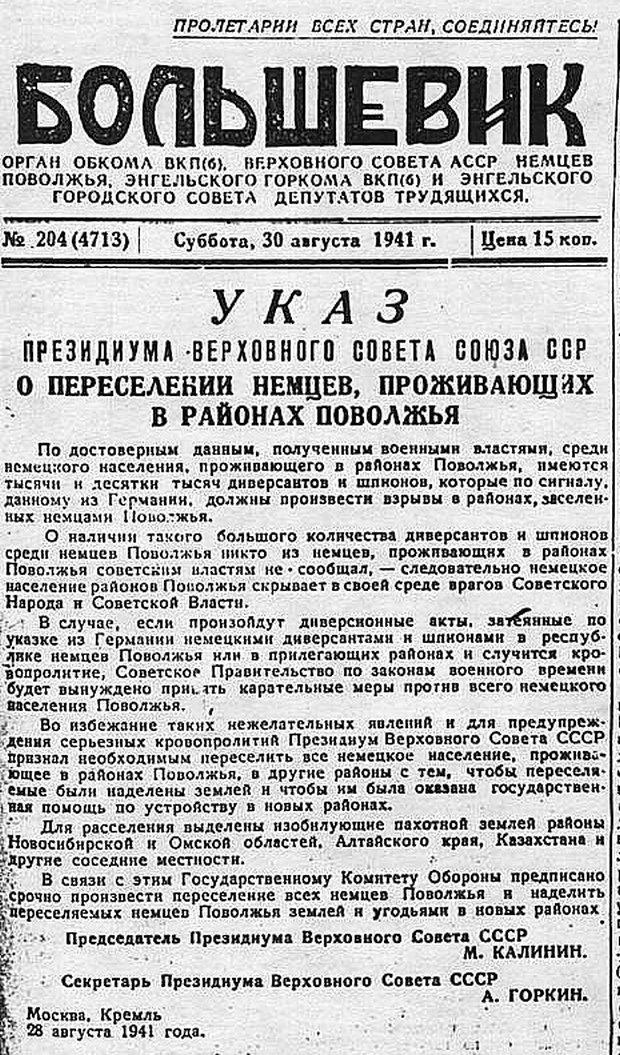

Война не остановила процедуры насильственного переселения людей в восточные регионы страны. Под жернова депортации теперь попали представители других национальностей. 28 августа 1941 г. советские власти приняли решение ликвидировать немецкую автономию в Поволжье и переселить ее этническое население в Сибирь.

Впрочем, подобные вещи практиковал не только Советский Союз. Чуть позднее жертвами подозрительности государства стали десятки тысяч немцев, японцев, итальянцев в США. Особенно досталось японцам, против которых развернулась настоящая истерия. 140 тыс. выходцев из Страны восходящего солнца, многие из которых имели американский паспорт, были выселены с Гавайских островов и Калифорнии или заключены в концентрационные лагеря. Несколько тысяч противников режима были изолированы от общества в Великобритании. Правда, действия властей западных демократий не вызвали столько обвинений, как аналогичные методы тоталитарного Советского Союза.

Одним из мест поселения этнических немцев был избран Красноярский край. Снова, как и с другими категориями спецпереселенцев, особо подчеркивалась необходимость оказания помощи депортированным в устройстве на жительство в новых районах и наделении их землей. И эти переселения тщательно готовились. Депортируемым рекомендовали взять пропитания минимум на месяц, позволили увезти до тонны на семью личных вещей. Все оставшееся на месте имущество принималось местными органами власти, а переселенцу выдавалась обменная квитанция, по которой на месте переселения можно было получить компенсацию. Если по дороге квитанции были утеряны, то они восстанавливались по данным, предоставленным НКВД. На практике все было сложнее.

Первые эшелоны прибыли в регион 14 сентября и привезли 2270 человек. Прибывших переселенцев распределяли по предприятиям группами Исключения составляли одиночки, имевшие редкую специальность. Их распределяли особо.

Поволжские немцы расселялись в 25 сельсоветах Минусинского района и городе Минусинске, 133 семьи были направлены в Ермаковский район. В Идринском районе приют нашли 380 семей, в Каратузском — 242.

Для спецпереселенцев выделялась земля под огороды, выдавались семена. Все работоспособные взрослые люди должны были обязательно получить рабочие места, дети — пойти в школу.

За сданный на родине скот спецпереселенцам по квитанциям выдавали крупу, картофель, хлеб. Так, семью Микайнис заселили в село Трифоново Новоселовского района. Колхоз сразу же обеспечил переселенцев землей, домом. Опытные аграрии сумели наладить жизнь — росло имущественное благосостояние, вскоре удалось приобрести корову.

В Назаровском районе спецпоселенцев принимали на станциях Ададым и Петербургская. Первое время они обитали в зданиях местных клубов. Сюда завозили топливо, кипяченую воду для питья и холодную для умывания, продукты питания. Предусматривалась организация медицинской помощи, санобработки, для чего использовались бани и дезокамеры.

Расселение по территории района происходило в двухдневный срок. Специально для приема и расселения спецпереселенцев, контроля над исполнением постановлений районного исполкома, создавалась комиссия из трех человек.

Для перевозки до места назначения прибывших на поселение людей местные предприятия обязаны были предоставить авто- и гужевой транспорт. Управление предприятий, куда отправлялись на поселение прибывающие люди, обязаны были найти помещение под жилье: брошенные дома, пустующие помещения. Требовалось отремонтировать эти помещения, для чего государство выделяло строительный лес, стекло, гвозди.

Детский дом в Казачинском районе. Источник: Красноярск — Берлин. 1941—1945 гг., 2009 г. Детский дом в Казачинском районе. Источник: Красноярск — Берлин. 1941—1945 гг., 2009 г.

При этом переселенцы в большинстве направлены в экономически слабые колхозы, которые не в состоянии были оказать помощь. Спасло поволжских немцев в ту годину только их трудолюбие и желание жить. Подавляющее большинство из них были селяне, знакомые с крестьянским трудом — трактористы, коневоды, слесари, кузнецы. По спискам Каратузского района значатся агрономы и садоводы, есть учителя, врачи, сапожники, столяры, бухгалтеры, портные и машинистки. Власти расселяли немцев по мере необходимости: врач Горн А. Ф. — в райцентр, агроном Бротт Т. Г. — МТС , механик Симон Т. Г. — кинотрест. И так по каждому сельсовету, стараясь обеспечить максимальную занятость.

Тем не менее были перебои с обеспечением продуктами питания и жильем. Часто в одном жилом помещении скапливалось по 15–20 человек. Это происходило не халатности красноярских властей, которые были принимающей стороной. Просто в условиях войны, тотального напряжения сил ради фронта предоставить равноценную компенсацию было невозможно. Стародавние сибиряки жили впроголодь, трудились и умирали. И не было возможности им помочь. Откуда в выкачанной фронтом Сибири могли взяться ресурсы еще и на поддержку спецпоселенцев?

Прибывший спецконтингент стал большим подспорьем для руководителей колхозов, комбайнеры, механизаторы, трактористы из числа поволжских немцев заменили ушедших на фронт местных мужчин. Так, осенью 1941 г. в некоторых колхозах Большемуртинского района немцы составляли рабочей силы. В отчетах райкомов они отмечались как добросовестные работники.

В в северных районах края из числа спецпереселенцев стали организовывать рыболовецкие колхозы. Хорошие деловые качества позволили немцам войти в административный состав образованных хозяйств. По данным Туруханского рыбакколхозсоюза, в 1944 г. 23 немца являлись членами правления колхозов, а еще 29 работали в ревизионных комиссиях. В девяти новых хозяйствах немцы стали председателями.

Поволжские немцы — народ, проживавший на территории современных Саратовской и Самарской областей. Община, сформированная из потомков осевших немцев, которые появились в России еще во время правления Екатерины Великой. Немцы выписывались в Российскую империю для врачевания, обучения различным наукам.

С 1918 года по решению СНК РСФСР была образована АССР Немцев Поволжья. Автономная республика просуществовала до 1941 года.

Военные годы

После вероломного наступления фашистской Германии на СССР жители АССР Немцев Поволжья восприняли это как общую трагедию всей страны.

Начало войны

В первые же сутки более 2000 человек изъявили желание вступить в ряды Красной Армии. Со стороны военкоматов последовали отказы. Такое решение было связано с Указом Президиума Верховного Совета СССР, в котором говорилось, что среди жителей Республики находится множество шпионов и диверсантов. Сталин называл их “пятой колонной”. В связи с этим было принято решение о депортации поволжских Немцев. Фактически население принудительно должно было покинуть постоянное место проживания и переселиться в другие районы страны.

Расселение

Для нового проживания немцев Поволжья были выбраны: Новосибирская, Омская, Кировская области, Алтайский, Красноярский край, Казахстан и еще ряд регионов. Для исполнения приказа в АССС НП был направлен отряд работников НКВД с несколькими тысячами милиционеров и военнослужащих. В итоге было депортировано практически 450 тысяч человек. Жителям отводилось 24 часа на сборы, после чего рассаживали по вагонам для животных и отправляли к пункту назначения.

Окончательного решения по дальнейшей судьбе поволжских немцев принято не было. Все события происходили в спешке из-за наступления армии вермахта под Москвой. Основной задачей стояло отвезти депортированных глубоко в тыл.

По прибытии на место из переселенцев были сформированы спецпоселения. Зачастую, особенно в северных регионах, они располагались рядом с лагерями для заключенных. Той же осенью 1941 года все немцы из Советской армии были демобилизованы и направлены на проживание к своим семьям. Такой метод, по мнению Верховного Главнокомандующего, был весьма эффективным, чтобы не допустить разложения армии изнутри. Всего же по архивным данным количество спецпереселенцев исчислялось на тот период 949 829 немцев.

Спецпоселения и трудовые лагеря

В 1942 году был издан приказ Государственного Комитета Обороны об организации трудовых армий, в которые входили лица обоих полов, пригодных к физическому труду. Мужчины призывались в трудотряды в возрасте от 15 до 55 лет, а женщины от 16 до 45 лет, у которых не имелось детей младше трех лет.

Фактически были созданы отряды с бесплатной рабочей силой. Условия труда были крайне сложными, немцы направлялись на самые тяжелые работы. График был не нормирован, приходилось трудиться по 12-15 часов в сутки. Паек на каждого работающего члена семьи выделялся минимальный. По условиям трудовая армия мало отличалась от содержания заключенных в лагерях. Единственным отличием было то, что поволжским немцам разрешалось проживание с семьей и за пределами лагеря. От голода и тяжелой физической нагрузки резко повысился уровень заболеваемости и смертности среди депортированного населения. Некоторые историки называют такие меры содержания как целенаправленное истребление народа.

Стоит отметить, что политическая жизнь трудармейцам была не запрещена, так как среди них находилось много партийных людей. Проходили собрания, на которых граждане избирались или исключались из партии, велась активная антигитлеровская агитация.

В 1944 году после Коренного перелома в Великой Отечественной войне вспомнили о поволжских немцах и был издан Указ для применения их на угольной, нефтяной и оборонной промышленности. Иными словами, официально было закреплено применение физической силы немцев на самых тяжелых работах. В 1945 году к поволжским переселенцам были добавлены немцы с освобожденных от оккупации территорий Советского Союза.

Трудовая армия была расформирована только в 1947 году. По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. депортированные приговаривались к пожизненной высылке, а за попытку побега к 20 годам лишения свободы. До середины 50-х годов они были вынуждены постоянно отмечаться в комендатуре.

Послевоенные годы

По общей переписи спецпоселенцев в 1949 году их насчитывалось 1.061.588 человек. Даже в послевоенные годы на строительных объектах, промышленных предприятиях использовался физический труд поволжских немцев. До конца 50-х годов их положение было особенным и ужесточение не снималось.

Заключение

Великая Отечественная война стала для немцев Поволжья не только трагедией в общем понимании, но и в личном. Правительство СССР приложило максимум усилий, чтобы уничтожить народность на территории страны.

С 3 по 20 сентября 1941 г. насильственно выселили в районы Сибири и Казахстана 376717 немцев из Автономной советской социалистической республики немцев Поволжья (81771 семей, 81106 мужчин, 116917 женщин и 178694 детей), 46393 – из Саратовской и 26245 немцев из Сталинградской областей. Это огромное количество людей вывезли в 158 эшелонах, где в сред нем на один эшелон приходилось по 2700 человек, что превышает санитарные нормы в 3 раза. Каждый эшелон сопровождался военизированной охраной из числа войск НКВД.

Кантоны бывшей АССР НП поделили между Саратовской и Сталинградской областями в нарушение Конституции этой республики. Следом начали выселять из европейской части России, Закавказья и Украины. Таким образом, в местах расселения к зиме 1941 г. было сосредоточено 1 миллион 120 тысяч советских немцев (или 80% от численности 1939 г.), что составляет более 40% от числа всех депортированных народов в бывшем СССР. У этих людей отняли имущество, национальную территорию, государственность, гражданские права, родной язык, вековую культуру, малую родину и могилы предков.

Немцев расселяли дисперсно по отдаленным районам Сибири и Казахстана. Только немцы Поволжья были расселены в 8 областях и 188 районах. По оперативной сводке № 5 от 5 октября 1941 г. в Алтайский край были переселены 95 тысяч немцев с берегов Волги и размещены в 44 районах края. На момент переселения в крае имелось 1020 готовых к заселению жилых домов на 34586 человек. 3982 дома подлежали ремонту, куда предполагалось заселить 9365 немцев. Кроме того, имелось 189 общественных зданий, где можно было разместить еще 2798 человек. И в порядке изъятия предполагалось освободить 12747 квартир на 53408 человек. Эта статистика говорит о том, что заселять такую огромную массу людей было некуда, поэтому абсолютное большинство переселенных немцев попали в ужасные условия: их размещали в заброшенных домах и сараях, в скотных дворах и ригах, а на дворе надвигалась суровая сибирская зима Переселенцев охватил голод.

По переписи 1989 г. в бывшем Советском Союзе проживало более двух миллионов немцев, а в Алтайском крае их было почти 130 тысяч человек. Цифры эти явно занижены. Но даже такая численность ставила советских немцев на 13 место среди народов бывшего СССР, а на Алтае они прочно занимают второе место после русских. В конце 80-х гг. советские немцы были очень близки к восстановлению немецкой республики Поволжья, но у партийного руководства страны снова не хватило политической воли.

28 августа в России отмечается как День памяти и скорби российских немцев.

ЛИТЕРАТУРА

Айсфельд А., Бруль В. Депортация // Немцы России: энцикл. М., 1999. Т. 1. С. 696–703. Библиогр.: с. 702–703.

Бруль, В. И. Немцы в Западной Сибири: В 2 ч. Ч. 2. Топчиха: Б.и., 1995. 224 с.

Вормсбехср, Г. Немцы в СССР // Знамя. 1988. № 11. С. 193–203.

Герман, А. Алтайлаг НКВД // Немцы России: энцикл. М., 1999. Т. 1. С. 38. Библиогр.: 3 назв.

Герман, А. А. История Республики немцев Поволжья в событиях, фактах, документах. 2-е изд. М.: Готика, 2000. 320 с. [Об Алтайском крае см. Указатель географических названий].

Герман, А. А. Немецкая автономия на Волге, 1918–1941. Ч. 2. Автономная республика, 1924–1941. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1994. 416 с.

Депортация народов СССР (1930-е–1950-е годы). Ч. 2. Депортация немцев (сентябрь 1941–февраль 1942 гг.) / Сост. О. Л. Милова. М., 1995.

Дитц, А. Х. Особая папка Сталина: социал. реабилитация рос. немцев и память // Российские немцы и национальные меньшинства Европы. М., 1995. С. 112–122. Библиогр.: 17 назв.

Из истории немцев Казахстана (1921–1975 гг.): сб. документов. Алматы; М.: Готика, 1997. 376 с.

Ионг, Л. Немецкая пятая колонна во второй мировой войне / сокр. пер. с англ. А. И. Дьяконова. М.: Изд-во иностр. лит., 1958. 447 с.

История российских немцев в документах (1763–1997 гг.) / РАУ-корпорация, Междунар. ин-т гуманит. наук; Сост. В. А. Ауман, В. Г. Чеботарева. М.: МИГУП, 1993. 447 с.

История и культура российских немцев. Вып. 3, ч. 2 / Поволжская акад. гос. службы, Генер. консульство ФРГ в Саратове. Саратов, 1996. 138 с.

Малиновский, Л. В. История немцев в России. Барнаул: Позиция, 1996. 186 с.: ил.

Матис, В. И. За что страдали?: (репрессии и комплексная реабилитация) // Матис В. И. Немцы Алтая. Барнаул, 1996. С. 19–31.

Немцы в России и СНГ, 1763–1997 / Землячество немцев из России, Совет по культуре немцев из России. М.; Штутгарт, 1998. 64 с.: ил. (Volk auf dem Weg: Вып. 6). Текст парал.: нем., рус.

О положении советских немцев: справка КГБ СССР Верховному Совету СССР. М., 1989. 78 с. [Из личного архива А. Х. Дитца].

Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923–1960: Справ. М., 1998.

Eisfeld, A. Die Russlanddeutschen. Munchen, 1992.

Deportation. Sondersiedlung. Arbeitsarmee: Deutsche in der Sowjetunion 1941 bis 1956. Hrsg. Von A. Eisfeld und V. Herd. Koln, 1996.

Fleischeuer, I. Die Deutschen im Zarenreich. Zwei Jahrhunderte deutschBrussische Kulteurgemeinschaft. Stuttgart, 1986.

Schippan, M., Striegnitz, S. Wolgadeutsche-Geschichte und Gegenwart / М. Schippan, S. Striegnitz. Berlin, 1992.

Один документ военных лет — и из истории Поволжья навсегда исчез целый народ, разрушена одна республика, перечеркнуты 180 лет достижений и накопленного опыта.

Указом от 28 августа 1941 года полмиллиона поволжских немцев были отправлены в Среднюю Азию и Сибирь. В отличие от других депортированных народов, немцам так и не позволили вернуться на свою землю в Поволжье, и спустя годы для большинства из них новым домом стала Германия.

Об истории своей семьи, пережившей репрессии, и попытках восстановить немецкую автономию или хотя бы память о ней рассказывает Александр Арндт.

Первые

«Мама, Марта Фридриховна Шваб, родилась 6 февраля 1927 года в селе Шваб Добринского кантона Республики немцев Поволжья (сейчас — село Бутковка Камышинского района Волгоградской области). Деревня была основана в 1764 году переселенцами из Швабии, это была одна из пяти первых колоний в Российской империи после призывного манифеста от 1763 года Екатерины Второй — нужно было заселить Поволжье, чтобы укрепить южные границы России, прекратить набеги кайсаков. Дедушка был сельским тружеником, бабушка следила за детьми и хозяйством.

28 августа 1941 года вышел тот самый указ: поволжские немцы признаны шпионами, обвинены в пособничестве фашистам и подлежали выселению в Казахстан и Сибирь. Как и сотни тысяч других немцев, деда, бабушку и троих детей посадили в вагоны. Только старшей из детей, тете Эмме, которая была замужем за русским, находившимся на фронте, разрешили остаться — но после того, как он погиб в 1942 году, и ее депортировали с грудным ребенком на руках.

Раскулачивание, депортация, трудармия

«Отец, Эдуард Генрихович Арндт, родился 6 января 1921 года в селе Иссенбург Гмелинского кантона (теперь Волгоградская область). Дедушка в свое время переехал туда из села Альт-Варенбург Зельманского кантона (село Привольное Ровенского района). Семья дедушки была зажиточная — ну, как зажиточная: две лошади, четыре коровы. И восемь детей в семье. Этого хватило, чтобы попасть под раскулачивание: родителей отца арестовали весной 1933 года, той же осенью их не стало.

Отцу было тогда 12, он предпоследний в семье. Вместе с сестрой они перезимовали в кошаре с колхозными овцами, за которыми присматривали казахи. Потом, как рассказывал отец, вдвоем со старшим братом они уехали в Тамбовскую область: ходили по поездам и перепродавали молоко. Повзрослев, отец переехал в Питерку, выучился там на тракториста. Оттуда отца и депортировали в колхоз Коминтерн Кзылтуского района Кокчетавской области.

10 января 1942 года вышло постановление о создании трудармий. Призыву подлежали переселенные немцы в возрасте от 17 до 50 лет. Отца отправили на строительство металлургического завода в Челябинске. Там были репрессированные разных национальностей, но большинство — этнические немцы. Жили на нарах, на работу водили строем под охраной. Отец рассказывал, что одна треть трудармейцев умерла от голода, болезней и непосильного труда.

«Мы росли одной большой многонациональной семьей — казахи, немцы, русские, украинцы и белорусы. В школе примерно половина была немцев, 30 процентов — казахи, 20 процентов — все остальные. В Казахстане на бытовом уровне я никогда не чувствовал неприязни к себе на том основании, что я немец.

Но не могу сказать, что на государственном уровне отношение ко мне было такое же ровное. С детства я мечтал стать летчиком. После школы я только с четвертого раза поступил в Харьковское летное училище. Позже мне попалось в руки постановление ЦК КПСС об ограничении принятия немцев в вузы и назначения их на руководящие должности.

И когда Коль и Горбачев договорились о свободном выезде советских немцев из СССР с возможностью быстро получить жилье, соцвыплаты, другого выхода не осталось. Говорят, что немцы уехали в Германию за лучшей жизнью — это неправда: везде, где бы ни жили немцы, они и так жили лучше, чем большинство местного населения. Природное трудолюбие, закалка, умение выживать в тяжелых условиях взрастили в российских немцах приобретенный ген выживаемости.

Германия

«В 1992 году родители продали свой дом за четыре тысячи рублей (мать на них купила две золотые цепочки детям) и уехали в Германию. Попали они в деревню Эссельбах в Баварии. Радушные люди принесли им одежду, помогли обустроиться. Отцу был 71-й год — после раскулачивания, депортации, трудармии, тяжелых послевоенных лет он был счастлив, что хоть напоследок увидел благополучную жизнь.

Он дожил до 94 лет. На его похороны прибыло около двухсот человек, половина из них — односельчане.

С 1992 года я ездил навещать родственников в Германии и удивился, как же много сделано для того, чтобы человеку жилось хорошо! Ты берешь книгу в таксофоне, кладешь монету, пролистываешь книгу с телефонными номерами всех граждан — и звонишь. Все комфортно, не ощущаешь никакой враждебности, о которой рассказывали нам в Советском Союзе. Кладбище советским солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне, ухоженнее и чище, чем у нас.

Все мои родственники уехали в Германию. Все они построили там себе дома — не за счет государственных поблажек, а за счет собственного труда, участия в экономической жизни страны.

Новые попытки

Портить выгодные отношения с Германией не хотелось, и уже в том же месяце вышел указ о реабилизации российских немцев, где говорилось о поэтапном восстановлении Республики немцев Поволжья. Создали специальную российско-германскую комиссию: цель — сократить количество уезжающих в Германию немцев, улучшив качество жизни здесь. Предполагалось построить поселки компактного проживания немцев, организовать рабочие места, создать немецкие культурные центры.

Германия приняла свою программу и выделила деньги. Началось строительство домов. В Волгоградской области планировалось построить три поселка, в Саратовской области — восемь. В Марксовском районе в чистом поле выросло село Степное: кирпичные дома, коммуникации, канализация, очистные сооружения — российская сторона потребовала от немецкой всего того, чего никогда не было в обычных наших селах. Также построили сто домов в поселке Бурный Энгельсского района на базе существовавшего ранее военного совхоза.

А строительство поселков, финансируемых российской стороной, шло плохо. В селе Кривояр Ровенского района с 1995 по 1997 годы построили всего восемь домов. Слышал, что дома строились за счет налогов от германских инвестиций: допустим, Германия выделяла на проекты сто процентов, несколько процентов шло в российскую казну в качестве налогов — вот на них Россия и выполняла свои обязательства.

Мы, представители землячества немцев Поволжья, создали фонд переселенцев — около ста тысяч семей с других регионов России и постсоветского пространства выразили готовность вернуться. Но домов они так и не дождались. А те первые немцы, вернувшиеся в Поволжье, столкнулись с безработицей: да, часть из них получили дома, но в отдаленных поселках, где рядом не было никаких предприятий. В итоге новоселы уехали на заработки в крупные города. Это была бездумная политика. Финансирование строительства прекратилось в 2000 году.

Село Кривояр (бывшая немецкая колония Брунненталь) Ровенского района Саратовской области. Старое немецкое училище. Сейчас в этом здании располагается сельская школа. Фото 2009 г. (archiv.wolgadeutsche.ne)

Также с 1995 года работала программа по экономическому стимулированию: предоставлялись беспроцентные займы на создание рабочих мест. Но у людей не было большого интереса организовывать что-то в России, потому что перспектив для себя практически не видели. В 2005 году и эта программа завершилась.

После этого Германия стала выделять деньги только на поддержку немецкой культуры, чем занимается и до сих пор. Центры национальной немецкой культуры были учреждены в Энгельсе, Саратове, Марксе, Красноармейске, Ровном, Вольске, Балашове и других населенных пунктах.

«В 2010 году я отдыхал в Крыму и увидел там памятник жертвам депортации крымских татар. Я подумал, что не существует еще ни одного монумента, который увековечил бы память о репрессиях в отношении этнических немцев. Как раз в 2011 году должно было исполниться 70 лет со дня депортации.

Лобановцы обратились к региональным властям, чтобы те потребовали от нас изменить название памятника. За четыре дня до открытия на стройплощадку приехал председатель комитета общественных связей Авезниязов и потребовал прекратить работы, стереть или отбить плитки с надписью и нанести новые. Тогда мы с Юрием Гааром (тогда он возглавлял национально-культурную автономию немцев Саратовской области) пригласили частное охранное предприятие, запретили — кроме нас с ним — на стройплощадку кого-то еще пускать.

Когда Лобанов узнал об этом, он сказал: я вам этот памятник просто закрою забором с детскими рисунками, а вы против этого ничего не сделаете! За ночь какие-то художники намалевали на щитах непонятно что, и памятник стал невидим с улицы. Эти щиты провисели там до прошлого года, но металлический забор как стоял, так и стоит.

Читайте также:

- Кто имеет право вносить изменения в кодекс

- Преступность несовершеннолетних как социальное явление

- Ремонт пассажирских вагонов ржд кто осуществляет

- Какой возраст изучает психология абсолютный относительный паспортный

- При каких условиях обязательства которые дал человек другому человеку наиболее действенны