Права человека не следует понимать только как средство достижения

Обновлено: 28.06.2024

К важным принципам гражданского общества и любого демократического государства относится защита прав и интересов человека и гражданина. Под правами человека следует понимать набор универсальных правил, которые направлены на обеспечение свободы и достоинства любого лица.

Что это такое

Само по себе данное понятие является крайне многогранным. Однако в контексте данной статьи рассмотрим достоинство как составляющую правового статуса личности, а также важный и основополагающий принцип, на котором строятся отношения государства и гражданина.

Итак, в первую очередь, под достоинством личности означает совокупность морально-этических и интеллектуальных качеств, согласно которым формируется отношение государства и общества к ней. Здесь же следует отметить, что, кроме прочего, это означает следование гражданином определенным нормам и правилам поведения, несоблюдение которых, впрочем, не означает нивелирование личностных достоинств и заслуг.

Справка! К примеру, до отмены крепостного права в Российской империи определенной свободой обладали только отдельные лица, принадлежавшие к аристократии, купечеству, духовенству и дворянству. Крестьяне, которые составляли значительную часть населения страны, имели ряд ограничений, обусловленных личной и имущественной зависимостью.

Несмотря на существование определенных законодательных норм, которые ограничивали землевладельцев в вопросах их отношений к крепостным, последние были значительно поражены в своих правах и свободах.

Только с развитием демократических институтов, что обеспечило эволюцию общественного мнения, возникло представление о каждом человеке как о личности, права которой принадлежат ей вне зависимости от имущественного, социального или должностного положения.

Кроме этого, качества и свойства, характеризующие достоинство личности, присущи ей на протяжении всей жизни.

Достоинство, как нематериальное благо присущее человеку, имеет место быть и после смерти человека. Выражается это, как правило, в форме сохранения о нем доброй памяти и уважения, а также благоговейного отношения к телу и месту захоронения.

Кроме этого, нередко можно встретить и такое определение рассматриваемого термина, как субъективное отношение человека к самому себе, к своим действиям и поступкам.

Оба представленных определения близки по смыслу и наполнению, происходят из одних и тех же морально-нравственных и этических принципов.

Как охраняется государством РФ

Право на достоинство личности в РФ, равно как и иные права гражданина и человека, подлежат охране и защите государством. Государство имеет вполне конкретные механизмы, направленные на пресечение нарушений базовых прав и свобод.

Прежде чем говорить о данных механизмах, которые регулируются различными отраслями права, следует упомянуть понятие унижения достоинства личности. Под ним следует понимать распространение недостоверных сведений о человеке, которые умаляют или выставляют в невыгодном свете его действия, поступки, а также моральные и интеллектуальные качества. Унижение личностных качеств является недопустимым, а за совершение соответствующих действий предусмотрены различные формы ответственности.

Так, с точки зрения гражданского законодательства достоинство личности относится к нематериальным благам, к которым, помимо рассматриваемого понятия, относятся:

- жизнь и здоровье;

- доброе имя;

- деловая репутация;

- неприкосновенность частной жизни;

- авторство.

Данный перечень не является исчерпывающим.

В соответствии со статьей 150 Гражданского кодекса Российской Федерации нематериальные блага защищаются законом. Так, применительно к рассматриваемому в статье предмету, лицо вправе использовать различные способы защиты своих гражданских прав, включая и нематериальные блага, присущие неотчуждаемо с момента рождения.

Перечень способов защиты гражданских прав содержится в статье 12 ГК РФ, куда, помимо прочего, входят:

- признание права;

- признание недействительным актов государственных органов;

- восстановление положения, существовавшего до момента нарушения права;

- компенсация морального вреда.

Так, к примеру, гражданин, достоинство которого унижено, вправе обратиться в суд с требованием признания сведений, порочащих его, недостоверными, а также получения материальной компенсации со стороны виновных. Унижения достоинства в грубой форме по своей сути являются противоправными деяниями.

Внимание! Оскорбление, то есть деяние, выраженное в унижении гражданина в неприличной форме, является административным правонарушением (ст. 5.61 КоАП РФ), за которое полагается наложение денежного штрафа.

Более серьезным проступком признается публичное распространение сведений, порочащих гражданина или его действия. Это рассматривается как клевета, за что предполагается уголовная ответственность (ст. 128.1 УК РФ).

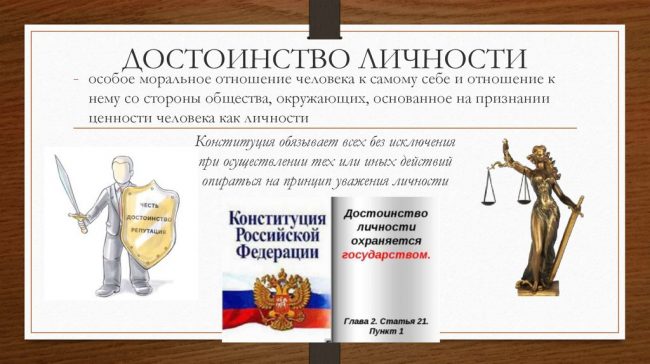

Достоинство человека в федеральной Конституции

Конституция Российской Федерации является главенствующим источником права на территории нашей страны. Основные ее положения связаны с обеспечением прав и свобод человека и гражданина. Особое внимание здесь уделено защите достоинства человека как важному принципу правового и демократического государства.

Так, данному вопросу посвящена статья 21 Основного Закона. Согласно данной конституционной норме достоинство личности подлежит охране со стороны государства. Об особенностях правового регулирования защиты достоинства личности было сказано выше.

Кроме этого, не допускается никаких возможностей и поводов для его умаления. Последнее обстоятельство является крайне важным. К примеру, это гарантирует соблюдение прав даже оступившихся граждан, которые совершили преступления и находятся в тюремном заключении.

Важно! Даже нарушение лицом правовых и нравственно-этических норм не может являться основанием для нарушения его основных и базовых прав.

Полезное видео

Что означает достоинство человека с точки зрения церкви? Смотрите в видео:

Заключение

Достоинство человеческой личности – есть часть неотъемлемых прав личности, которая возникает у нее с момента рождения. В соответствии с Конституцией государство несет обязанность по его защите. Не допускается наличие каких-либо обстоятельств, которые бы умаляли базовые права и достоинства личности и гражданина. Существующие механизмы охраны данного права человека устанавливаются отраслевым законодательством.

Существует несколько понятий правового государства, однако при различных конкретных структурных элементов, включенных в эти понятия неизменным выступает свобода личности, в системе её неотъемлемых прав.

Высокая ценность правового государства состоит в том, что оно возникает на путях поиска свободы и в свою очередь стремится стать гарантом этой свободы. Правовое государство в современных условиях высшая ступень развития свободы и её выражения в определенных государственно - правовых категориях.

Таким образом, правовое государство - есть форма ограничения власти правами и свободами человека. Права и свободы индивида важнейший противовес государственной власти. Поэтому приоритет прав человека по отношению к государству является первичным, определяющим, системообразующим признаком правового государства.

Правовое государство - это такое демократическое государство, в котором обеспечивается господство права, верховенство закона, равенство всех перед законом и судом, где признаются и гарантируются права и свободы человека, а в основу организации власти положен принцип разделения властей. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учебник, М., Норма, 2009. - 799 с.

Фундаментальное требование правового государства - это приоритет интересов личности в деятельности государства, а также соблюдение и охрана прав и свобод человека.

Теория правового государства не возникает сразу в законченном виде. Она видоизменяется и трансформируется, дополняется новыми качествами. С появлением в ней принципа неотъемлимых естественных прав человека она обретает своё основное ценностное качество. Для обеспечения этого принципа необходимого разделения властей, их уравновешивание.

Однако приоритет прав человека не снимает с него ответственности за надлежащее использование своих прав и свобод.

Правовое государство для выполнения своей основной функции - защиты и охраны прав и свобод граждан - должно быть оснащено системой процедур, механизмов, институтов, гарантирующих защиту прав человека. Обширная и разнообразная система органов и процедур, защищавших права человека создаёт механизм, без которого не может функционировать правовое государство. Например, Конституционный Cуд (Германия, Испания, Италия, Россия), Конституционный совет (Франция), Верховный Суд (США).

В соответствии с Конституцией (ст. 1) Россия провозглашается правовым государством. Любая Конституция не только фиксирует достигнутый общественный уровень государственного и правового развития, но и определяет его цели, формирует ценностные идеалы. В Конституции любой страны, претендующей на заметную роль в цивилизации, где господствует идеология, естественных прав человека, не может обойтись без провозглашения правового государства.

В данный момент в России существуют некоторые противоречия между конституционными идеалами и реальностью и поэтому, в полной мере, Россия не может быть названа правовым государством.

Но вместе с тем в современной России легализирована частная собственность, Конституция содержит некоторые необходимые формально - юридические гарантии прав и свобод человека. Правовое государство, по своей сути, - это либеральное государство, главная задача которого заключается в максимальном обеспечении равной для всех свободы, всеобщего формального (правового) равенства. Объем и содержание неотъемлемой правовой свободы описываются совокупностью прав человека.

Таким образом, права человека - это необходимый, неотъемлемый и неизбежный компонент всякого права, определяющий аспект выражения бытия человека и осуществления формы свободы и равенства людей.

Итак, правовое государство мыслится как инструмент для эффективной реализации интересов личности. Цель правовой государственности - служение потребностям личности. Отсюда - приоритет личности в отношениях между личностью и государством.

Однако, нужно отметить, что смысл существования правового государства не сводится только к защите человека от государственных притязаний. Принцип правового государства преследует двойную цель - в равной мере ограничивать и обеспечивать деятельность государства, чтобы таким образом гарантировать права и свободы человека.

В результате правовое государство предстает как совокупность субъективных прав гражданина и объективного порядка государственной деятельности.

По существу, первыми сознательными положениями Конституции РФ является статья 2, провозглашающая человека, его права и свободы высшей ценностью государства, и устанавливающей его обязанностью признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. Колесова Н.С. Права человека и демографические процессы. Учебное пособие. М., Инфра - М., 2011. - 239 с. Права человека признаются и гарантируются в РФ согласно общепризнанным принципам международного права. Хотя в РФ и существует довольно эффективная защита человека, граждане РФ не всегда безболезненно и в короткие сроки могут восстановить свои нарушенные права. Построение в России правового государства потребует еще много усилий и времени.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации — назначенное Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации должностное лицо, призванное осуществлять контроль за соблюдением прав и свобод человека в деятельности государственных органов и должностных лиц.

Институт Уполномоченного по правам человека находится в России в первоначальной стадии формирования.

| Вложение | Размер |

|---|---|

| bratushev_aleksandr_g._inta_mbou_sosh_no10.doc | 57 КБ |

Предварительный просмотр:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Автор: Братушев Александр Андреевич

Велент Оксана Андреевна,

учитель истории и обществознания

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации — назначенное Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации должностное лицо, призванное осуществлять контроль за соблюдением прав и свобод человека в деятельности государственных органов и должностных лиц.

Институт Уполномоченного по правам человека находится в России в первоначальной стадии формирования. В 1998 году Дума РФ избрала Уполномоченного, был сформирован его центральный аппарат в Москве. Сегодня дебатируется вопрос о структуре института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации - быть ли ей вертикально структурированной или же уполномоченные на местах должны быть независимы от центральной власти. Вопрос о назначении или выборах Уполномоченного в регионах России решается по-разному. Неясным остается организационное и властное соотношение таких центральных структур как Комиссии по правам человека при Президенте РФ и Аппарата Уполномоченного по правам человека РФ.

Но первые Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ появились даже до принятия федерального закона – в 1996 г. – в Башкортостане и в 1997 г. – в Свердловской области. Вначале этот институт возникал в 1-2 субъектах РФ в год, но в 2001 году были избраны уже восемь новых Уполномоченных – и процесс пошел. Подчеркнем, что в начале нулевых годов в продвижении этого института в регионы страны существенную роль сыграли российские правозащитные общественные организации, а также усилия Совета Европы. В итоге к лету 2011 года этот институт уже действует в 64 субъектах РФ.

Согласно распространенной в правозащитных кругах критической оценке, в настоящее время в России и во многих других странах СНГ способ развития института Уполномоченного, как нельзя лучше отражает реальное содержание постсоветской демократии, когда провозглашаемые независимыми общественные структуры (а именно таким должен быть Институт Уполномоченного) на деле, по механизму своего функционирования, рискуют оказаться рутинными элементами государственно-бюрократического аппарата. Институт Уполномоченного на постсоветском пространстве, как и прежние "уполномоченные структуры", ведет свое происхождение от власти, а не от общества.

Созданные структуры работают по государственно-чиновному образцу и пока малоэффективны на практике. Кроме того, появившиеся уполномоченные не знакомы с мировым опытом работы института Уполномоченного, их личный опыт также невелик, а независимое положение и общественный авторитет им еще предстоит завоевывать. В настоящее время этому мешает все более проявляющаяся зависимость уполномоченных от вертикали исполнительной власти.

Институт уполномоченного по правам человека призван способствовать установлению в обществе такой системы ценностей, когда права личности, права человека оказываются приоритетными при решении всего комплекса социальных проблем, Этот ценностный приоритет сегодня еще весьма слаб и по большей части декларативен - по сравнению с традиционными для России коллективными ценностями и представлениями о государственной целесообразности, которыми по-прежнему руководствуются представители власти.

Должность учреждена "в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами". Уполномоченный независим и неподотчетен каким-либо государственным органами и должностным лицам. Введение чрезвычайного или военного положения на всей территории РФ или на ее части не прекращает и не приостанавливает деятельности Уполномоченного и не влечет ограничения его компетенции.

Уполномоченный обладает неприкосновенностью в течение всего срока полномочий и не может быть привлечен к судебной ответственности, задержан, арестован, подвергнут обыску без согласия Государственной Думы.

Уполномоченный вправе беспрепятственно посещать органы власти и местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, воинские части, общественные объединения; запрашивать и получать необходимые документы и материалы; получать объяснения должностных лиц и госслужащих; проводить проверки деятельности госорганов, органов местного самоуправления и должностных лиц; знакомиться с уголовными, гражданскими и административными делами, включая прекращенные. Уполномоченный пользуется правом безотлагательного приема должностными лицами органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, руководителями общественных объединений, военачальниками и администрацией мест принудительного содержания[№ 6, С.55].

Должность Уполномоченного по правам человека, назначаемого и освобождаемого от должности Государственной Думой и действующего в соответствии с федеральным конституционным законом Конституции РФ[№ 1].

Федеральный конституционный закон "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" вступил в силу 4 марта 1997[№ 2].

Уполномоченный рассматривает жалобы граждан РФ и находящихся на территории РФ иностранных граждан и лиц без гражданства на решения или действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, госслужащих, если раньше заявитель обжаловал их в судебном, либо административном порядке, но не согласен решениями, принятыми по его жалобе.

Уполномоченный направляет ежегодные доклады о своей деятельности Президенту, в Совет Федерации и Государственную Думу, Правительство, Конституционный Суд, Верховный Суд, Высший Арбитражный Суд и Генеральному прокурору. Он может направлять в Думу специальные доклады по отдельным вопросам соблюдения прав и свобод граждан. В случае грубого или массового нарушения прав человека, Уполномоченный вправе выступить с докладом на очередном заседании Думы.

Деятельность Уполномоченного по правам человека можно разделить на две основные составляющие – ре-активную и про-активную. Реактивная компонента – это собственно реакция на конкретные нарушения прав человека, принятия жалобы или обращения и их рассмотрение, по сути, включая и проведение самостоятельного установления факта нарушения прав (то есть расследования), виновников такого нарушения и подготовка предложений по устранению выявленных нарушений (восстановления прав человека). Проактивная составляющая – это профилактика, работа на перспективу, то есть на предотвращение нарушений прав человека. Она включает в себя работу по совершенствованию нормативной базы защиты прав человека - мониторинг законодательства, выдвижение новых законов и поправок к уже действующим законам, обращения в Уставные и Конституционные суды. Сюда же включается и правовое образование, и обучение населения правам человека, а также собственно поддержка общественных правозащитных организаций. Отметим здесь, что хотя последнее направление и не входит непосредственно в задачи деятельности большинства Уполномоченных, сформулированных в их региональных законах, но многими Уполномоченными эффективно реализуется на практике. Важной частью деятельности Уполномоченных является также подготовка ими Ежегодных и Специальных докладов о ситуации с соблюдением прав человека в соответствующей области или республике, в которых не только приводятся конкретные факты нарушений прав человека и соответствующая статистика, но и формулируются конкретные предложения по оптимизации ситуации с соблюдением прав человека.

Таким образом, институт Уполномоченного по правам человека в нашем государстве пока находится в начальной стадии своего становления. Основываясь на опыте других стран, можно предполагать и надеяться, что в дальнейшем законодательство о нем будет совершенствоваться, и он сможет стать эффективным инструментом контроля за деятельностью государственных органов и их должностных лиц, государственных служащих, контроля за соблюдением ими прав и свобод граждан.

Люди, заключившие между собой договор о создании государства, в данном случае мы рассматриваем общественный договор не как конкретный исторический факт, чего, вероятно, в истории никогда не было, а как определенную методологическую позицию. Утратив свою естественную свободу, они приобрели свободу гражданскую. Последняя отличается от первой тем, что свобода, потребности и притязания не могут существовать и проявляться в некоем вакууме. Быть членом общества - значит соотносить свои поступки, действия с интересами других людей. Права и свободы не могут быть абсолютными, они имеют естественные рамки, которые как раз и определяет государство, поскольку оно создается для блага всех - благой жизни.

Подводя итог выше изложенному, можно сделать вывод, что институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, несмотря на свою молодость, укоренился на российской почве. Он нужен как людям, так и власти. Без постоянного диалога власти и народа в России невозможно выполнить задачу построения демократического государства, в котором соблюдение прав и свобод человека было бы священной обязанностью государственных органов и государства в целом.

Государство в процессе осуществления прав и свобод каждым индивидом не может и не должно быть сторонним наблюдателем. В данном случае оно является как бы равнодействующей силой, которая примиряет эгоистические интересы отдельных членов общества, противоречия частного, индивидуального и общего, используя при этом правовые средства.

Взаимная свобода людей неизбежно предполагает и ее взаимные ограничения, нисколько не нарушая при этом равноправие граждан, поскольку предполагается их взаимнаяответственность.Социальные возможности обретают юридическую форму прав человека, в то время как социальные необходимости юридической формой своего выражения имеют обязанности.

Говоря о гарантиях, подразумевающих под собой совокупность факторов, условий, принципов, обеспечивающих эффективную реализацию прав и свобод человека, необходимо помнить о таком их свойстве, какпроцедурность, поскольку вне определенных правил юридические гарантии утрачивают правовую форму, а вместе с ней и надежность. Сами по себе юридические нормы не могут гарантировать прав человека, но их реализация без адекватного правового оформления снижает возможности их защиты со стороны государства.

Юридические процедуры, в рамках которых регулируются и охраняются права и свободы человека, как правило, содержатся в конституциях. Отвлекаясь от индивидуальных особенностей тех или иных государств, можно сказать, что конституция определяет порядок обращения гражданина в суд в случае нарушения его интересов; порядок рассмотрения дел; право на обращение в органы международной юрисдикции, если исчерпаны все внутригосударственные возможности; право на получение квалифицированной юридической помощи; право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями (или бездействиями) должностных лиц и органов государства и т.д.

Система гарантий реализуется через деятельность государства. Во второй половине XX столетия после всех ужасов и социальных потрясений, которые выпали на долю человечества, стала весьма влиятельной и популярной идеясоциальной солидарности, идущая от французского социолога и юриста Л. Дюги. Изначально эта концепция была альтернативой революционному пути развития человеческого общества и сориентирована на реформистские, ненасильственные методы разрешения социальных конфликтов. Связи, объединяющие людей в обществе, являются узами социальной солидарности или взаимозависимости. Современное государство, там, где функционирует реальная демократия, более не является аппаратом насилия и угнетения, как это было ранее. Теория и практика сходятся в том, что государство должно стать органом компромисса всех слоев общества, фактором умиротворения и согласия. Это требует, естественно, некоего объединяющего символа, идеи, имеющих масштаб общенациональной ценности.

Содержание прав человека на жизнь и роль государств в этой связи следует понимать значительно шире, чем это принято. Право на жизнь – это прежде всего право на мир в самом широком смысле этого слова. Оно включает в себя обязательства государств не допускать войн и вооруженных конфликтов, актов терроризма, преступных посягательств на жизнь и здоровье людей. Данная проблема должна рассматриваться не только в аспекте прав отдельного человека, но и через призму интересов нации, народности, этноса.

Право на жизнь не является элементарным отражением всех других прав человека, а имеет собственное социальное содержание, синтезируя все другие права и свободы в самом главном и ценном.

Сознавая некоторую упрощенность подобного подхода, тем не менее справедливо выдвигать тезис о том, что право на жизнь предполагает право человека на достойное человеческое существование. Реализация права на жизнь требует гарантий и других прав человека, прежде всего, права на труд, образование, здравоохранение и т.п.

Современные государства стремятся быть не только правовыми, но и социальными одновременно, что нередко получает свое конституционное закрепление. Европейская социальная хартия (1961 г.), Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.) и другие международно-правовые документы содержат, правда, в несколько декларативной форме, требования к государствам в области экономической и социальной политики.

Государство должно гарантировать каждому человеку приемлемые стандарты жизни, предполагающие определенный уровень жилья, работы, питания, образования, социального страхования, медицины, культурного уровня и т.п.

Социальное государство должно тесно взаимодействовать с индивидом на основе программной цели - обеспечения достойных условий жизни. Государство обязано создавать все возможности для саморазвития личности, при этом исключать факторы, питающие социальное иждивенчество. Не только государство должно отвечать перед гражданином за его уровень жизни, но и гражданин на основе гарантированной свободы и отношений собственности обязан отвечать за свое материальное обеспечение. Если в обществе созданы все условия для того, чтобы заработать, а гражданин их не использует, говорить об ответственности государства в данном случае не имеет смысла.

Следует признать неверной посылку об ослаблении социальных качеств государства. Современное демократическое, правовое, социальное государство имеет множество рычагов воздействия на экономику с целью выполнения своих собственных социальных функций. Это налогообложение, кредиты, инвестиции, антимонопольное законодательство, финансирование социальных программ и многие другие.

Формирование социального государства - довольно сложный и длительный процесс. Он объективно требует наличия определенного экономического потенциала. Особые трудности стоят перед тем государством, которое одновременно пытается стать и правовым, и социальным. В качестве примера можно сослаться на Российскую Федерацию, где реформы по многим показателям отбросили общественное развитие на многие годы назад. Правовые принципы и начала никогда не рассматривались как свойства государственной власти. Кардинальных изменений в этой области и сейчас не произошло. Но еще хуже обстоят дела в экономике. Приватизация, рассчитанная на создание миллионов собственников, проведена с нарушением элементарных норм социальной справедливости, а самое главное, не обеспечила отделения собственности от власти. Государственная монополия сменилась монополией различного рода корпораций, извлекающей сверхприбыли при полном отсутствии конкурентной борьбы. В таких условиях равенство социальных возможностей, т.е. краеугольный камень рыночного хозяйства, превратился в фарс. Социальную функцию государства в таких условиях очень трудно наполнить реальным содержанием, а значит, трудно гарантировать экономические, культурные и социальные права.

Для того чтобы в полном объеме каждый человек имел возможность реализовать принадлежащие ему права и свободы, государство обязано создать также и определенные политические гарантии. Это в полной мере относится к осуществлению человеком социально-экономических, политических и личных прав. Социальная ценность государства состоит, в том числе и в его опоре на право. Связанность государства правом является общим местом современной политической культуры, которая основывается на приоритете прав и свобод личности перед государственной властью. Без государства, без определенных юридических процедур права и свободы могут иметь лишь условный характер. Права человека не могут быть гарантированы там, где нет разделения властей. Это относится к разряду политических аксиом.

Условием создания демократической государственности, а следовательно, и механизма реализации прав и свобод личности являетсяполитическая консолидация общества. Государство обязано предпринимать все меры для того, чтобы исключать вероятность межнациональных конфликтов, острых социальных противостояний между различными социальными прослойками гражданского общества.

Идея прав человека является великим объединительным фактором, преобразующим индивидуальное и общественное сознание и формирующим совершенно новые демократические стандарты и правила человеческого сообщества.

Всякое демократическое государство или любое другое, претендующее на это высокое звание, обязано создавать и необходимые правовые предпосылки для реализации прав и свобод человека. Речь в данном случае идет о законности. Режим законности представляет собой такие политические, социальные и моральные обстоятельства, при которых соблюдение законов и добросовестное исполнение юридических обязанностей является принципом деятельности всех субъектов права, в том числе государственных органов, должностных лиц, негосударственных организаций и отдельных граждан.

Прослеживая связь государства и законности, можно констатировать наиболее органичное соединение закона с демократией, с деятельностью правового государства, в котором главенствуют законодательные органы, а все остальные не просто подчиняются закону, но видят свое назначение в проведении законов в жизнь.

В демократическом государстве все равны перед законом и, следовательно, несут равные обязанности и подлежат равной ответственности за нарушение законности. Связь законности с демократией состоит также и в том, что сами законы и требования их соблюдения выражают волю большинства народа.

Законность, в свою очередь, служит утверждению демократии. Она охраняет демократические права граждан, общественных движений и организаций, обеспечивает приоритетное значение парламентских актов; гарантирует соблюдение демократических процедур как в правотворческой, так и в правоприменительной деятельности государства.

Государство обязано создавать правовые, политические, культурные, экономические, социально-психологические гарантии для осуществления прав и свобод человека (рис. 1).

Рис. 1. Гарантии прав и свобод человека

Читайте также:

- Как получить права бесплатно

- Кто может стать приемным родителем несовершеннолетнего ребенка

- Какие способы воздействия может использовать злоумышленник при попытке склонения к коррупции

- Автор утверждает что правовой механизм производства по делу об административном правонарушении

- Хонор 20 отпечаток пальца где находится