Почему подростков называют несовершеннолетними что нужно чтобы человек мог считаться взрослым

Обновлено: 25.06.2024

Что значит быть подростком?

Процесс взросления детей всегда сопряжён с развитием общества и социальной средой, в условиях которой происходит развитие личности ребёнка. Особенно влияние среды сказывается на подростках, т. к. данный период связан с изменением мироощущения и сознания, а организм подвержен существенным физиологическим изменениям.

Автор: С.В. Тесёлкина

Вариант проведения занятия [PDF] [DOCX]

Цель: создание педагогических условий для систематизации знаний школьников об особенностях подросткового возраста.

Задачи:

Методический материал носит рекомендательный характер; учитель, принимая во внимание особенности каждого класса, может варьировать задания, их количество, менять этапы занятия.

Учитель: Вся наша жизнь состоит из разных этапов взросления. Каждый этап жизни человека, словно новая ступень лестницы, по которой он движется. На каждой ступени человек приобретает что-то новое, пересматривает свои ценности, меняет социальный статус в обществе. Двигаясь вперёд, он растёт, развивается, набирается жизненного опыта, меняет свои взгляды и убеждения.

Но среди всех этапов жизни человека есть период, который называется переходным.

Подростки − это молодые люди, находящиеся на этапе взросления, они уже не являются детьми, но и взрослыми их тоже назвать ещё нельзя.

Учитель:

Чтобы ответить на поставленные вопросы, учитель предлагает школьникам поработать в группах (класс делится на 4 группы).

Школьники обсуждают обозначенные учителем вопросы в группах (время на работу 5−6 минут).

Учитель поочередно заслушивает мнения школьников по обозначенным вопросам (выступает один человек от группы).

Выводы на слайде:

- подросток в отличие от ребёнка более самостоятелен;

- он способен сам принимать решение;

- сам выбирает себе одежду и её стиль;

- на многие вещи имеет собственную точку зрения;

- подросток начинает уделять больше внимания своей внешности;

- появляется первая любовь;

- более развит физически.

Выводы на слайде:

- взрослые люди в отличие от подростка развиты физически, процесс роста остановлен;

- взрослые люди имеют реальный жизненный опыт, обладают профессиональными знаниями;

- взрослый человек несёт ответственность не только за себя, но и за других людей;

- у подростка степень ответственности только формируется;

- взрослые люди менее свободны в своих поступках, так как их поведение контролируется моральными, этическими, правовыми и прочими нормами взрослой жизни и законами общества;

- взрослый человек более самостоятелен, он может принимать решения и менять свой образ жизни.

Выводы на слайде:

- организме подростка меняется: формируется взрослый скелет, происходят гормональные изменения, возрастает потребность в сне и пище;

- подросток зачастую не понимает, что с ним происходит, и начинает испытывать комплексы по поводу собственной внешности;

- новый образ может не нравиться, а новые ощущения − пугать;

- появляется потребность в общении с противоположным полом, но в силу своей неопытности подростки ещё не знают, как правильно это делать;

- из-за возникающих перемен у многих подростков появляется повышенная эмоциональная возбудимость;

- происходит переосмысление личностного опыта, подросток стремится определить своё место и роль в обществе других людей;

- появляются вопросы, связанные с выбором профессии.

В задачи развития юности входит:

- принятие своей внешности и умение эффективно владеть телом;

- формирование новых, более зрелых отношений со сверстниками своего и противоположного пола;

- принятие мужской или женской роли;

- достижение эмоциональной независимости от родителей и других взрослых;

- подготовка к трудовой деятельности;

- подготовка к вступлению в брак и к семейной жизни;

- появление желания нести ответственность за себя и общество;

- обретение системы ценностей и этических принципов, которыми можно руководствоваться в жизни.

Чтобы решить любую задачу, нужно совершить конкретные действия, это правило относится и к решению жизненных задач.

Учитель предлагает выполнить задание (приложение).

Задание кейса: соотнести жизненные задачи, сформулированные психологом, с возможными действиями подростка и дополнить имеющиеся примеры.

Для выполнения задания кейса школьники работают в группах (время для работы − 5 минут).

Вам на почту будет приходить уведомление о новых статьях этого автора.

В любой момент Вы можете отписаться от уведомлений, перейдя по специальной ссылке в тексте письма.

Когда наш ребёнок, а потом подросток становится взрослым? Что заставляет его меняться? Можно ли вообще назвать тот возраст, когда завершается этот процесс? Может быть, эти рамки имеют тенденцию к увеличению в современное время?

Существуют периодизации развития психики человека, отражающие эти изменения в соответствии с различным возрастом ребёнка. Результатом этих поэтапных изменений должно стать приобретение ребёнком черт личности взрослого человека. Так когда это должно происходить? Будем придерживаться одной периодизации, где возраст с 13,5 до 18 лет называют юностью.

Именно с 13,5 до 18 лет, в большинстве случаев, основные процессы биологического созревания заканчиваются, т. е. происходит резкая психическая и гормональная перестройка. Мы можем сказать, что в результате выполнения задач взросления происходит изменение структуры психики подростка в структуру психики взрослого человека.

До недавнего времени тому, как выживать и принимать правильные решения в сложных условиях неопределённости, учили только в школе космонавтов и в школах разведки. А теперь этому придется учиться нашим детям.

Бывает, что в результате внешних или внутренних причин происходит фиксация таких переходных черт, и подросток, завершив этот временной период, не становится взрослым, т. е. не преодолевает своих подростковых черт личности, хотя выглядит как взрослый, да и все биологические процессы у него прошли как положено.

1. Каким образом начинает осуществляться этот переход к взрослому состоянию?

Подросток в начале этого периода развития начинает ощущать какую-то неудовлетворённость своим положением – его начинает не устраивать свой статус в мире сверстников, а также форма отношений с миром взрослых – он хочет стать полноправной частью этого мира. Он ощущает необходимость собственных изменений и для этого стремится примерить на себя взрослую деятельность. У подростка появляется стремление к изменению, которое и заставляет его действовать.

Стараясь проявить активность, исследуя себя и окружающий его мир, подросток проявляет неадаптивную активность, т. е. такую, когда он не приспосабливается к ситуации, а преодолевает её, фактически разрушает, и таким способом изменяется сам.

Критерием решения задач взросления является приближение реально существующих черт личности подростка к его представлению о себе взрослом, каким бы он хотел стать, в этом случае его внутренняя неудовлетворённость уменьшается или уходит совсем, и тогда в целом процесс преобразования структуры психики завершается.

2. Каким он хочет стать? Какие образцы предоставляет современность?

В этом и может быть проблема! А что, если ребёнок считает идеалом взрослого человека обычного потребителя, для которого главным в жизни является собственное ублажение? Потребитель сам не решает возникающих проблем: он ожидает, что кто-то их решит за него и предоставит всё готовенькое. Для него нет проблемы в том, чтобы пребывать в мире с подростковыми чертами личности: зачем напрягаться и преодолевать своё несовершенство в чём-то, а тем более кардинально меняться. Такой подросток быстро и без напряжения достигает своего идеала. В этом случае мы получаем инфантильного взрослого, не способного без посторонней помощи решать возникающие жизненные проблемы.

Видимо, только оставаясь немножко детьми, можно творчески решать задачи выживания в современном мире и быть успешным. Может быть, в будущем произойдёт корректировка представлений о структуре личности взрослого человека в сторону появления некой детскости, скорее креативности.

В настоящее время существует и другой вариант идеала взрослого – успешный в профессии, но сохраняющий некую детскость в своём поведении или возможность жить играя, т. е. творчески относиться как к профессии, так и вообще к жизни, оставаться немножко ребёнком. Например, после сложнейшей презентации или не менее сложной хирургической операции человек может пойти на дискотеку, или будет читать юношескую фантастическую литературу, или отправится прыгать с парашютом.

Современный мир усложняется и требует от нашей молодёжи научиться жить в мире неопределённости, т. е. в мире, где нет четких и правильных решений. До недавнего времени тому, как выживать и принимать правильные решения в сложных условиях неопределённости, учили только в школе космонавтов и в школах разведки. А теперь этому придется учиться нашим детям. Для этого они естественным образом находят стратегию выживания – стратегия жить играя. Видимо, только оставаясь немножко детьми, можно творчески решать задачи выживания в современном мире и быть успешным.

Может быть, в будущем произойдёт корректировка представлений о структуре личности взрослого человека в сторону появления некой детскости, скорее креативности. Разумеется, определённые подростковые черты всё же должны будут быть преодолены.

Коррекция по срокам завершения юности уже происходит. Раньше, например в 40-е годы, взрослым считался человек в 14 лет, в 60-е годы этот возраст увеличился – и достиг 16 лет. Скорее всего, в недалёком будущем он увеличится и достигнет 25–30 лет.

3. Что будет, если подросток прекратит преодолевать свои черты?

Исследованиями выявлены общие черты личностей наркоманов и алкоголиков. Как оказалось, такими же чертами обладают и люди с нарушенной социальной адаптацией, а также совершенно нормальные подростки, без всяких видов отклоняющего поведения.

Так что же это за черты? Это слабое развитие самоконтроля, самодисциплины; низкая стрессоустойчивость к внешним и внутренним факторам, неумение прогнозировать последствия действий и преодолевать трудности; эмоциональная неустойчивость; неумение найти выход из трудной ситуации. Совершенно естественным образом такие черты личности – принадлежность подростковой психики и являются переходными в обычном развитии сознания подростка при его взрослении.

Мы встречаем довольно много взрослых людей с отдельными проявлениями подростковых черт личности. Именно таким людям трудно решать задачи, которые ставит перед ними жизнь, как перед всеми взрослыми людьми. Если их проблемы не решаются (ими самими или кем-то ещё), то результатом может стать нарушение социальной адаптации. Может быть, именно такая неспособность преодолевать жизненные трудности побуждает уже взрослых людей получать удовольствие в жизни не от преодоления препятствий и достижения собственных, поставленных ими самими, целей, а от употребления алкоголя и наркотиков, курения табака или спайсов. Кроме того, можно отметить, что такие люди могут легко вовлекаться в разного рода зависимости: интернет-зависимость, секты.

В свою очередь и подросток в какой-то момент времени может начать решать, а стоит ли ему напрягаться и преодолевать себя, добиваясь каких-то целей. Может быть, проще будет убрать свою внутреннюю напряженность через аналогичные искусственные способы. Разумеется, такое поведение является альтернативой продуктивной подростковой деятельности и может в отдельных случаях приводить к остановке развития подростка, т. е. в его решении задач взросления.

Процесс решения задач взросления вызывает изменение структуры индивидуального сознания: происходят изменения в сфере отношений с родителями и другими взрослыми, со сверстниками и группой, а также в сфере полоролевого самосознания.

Если активность в области исследований себя является неконструктивной, т. е. задачи взросления не решаются, то и внутренняя (генерализированная) напряженность не уменьшается, и тогда подростку её приходится уменьшать искусственными средствами, что соответствует аддиктивному поведению ребят.

Напомним, что основными формами аддиктивного поведения являются: зависимость от психоактивных веществ, как легальных, так и нелегальных (чая, кофе, табака, наркотиков, алкоголя), интернет-зависимость, зависимость от деструктивных культов.

4. Что способствует успешному решению задач взросления?

Почему подростком может осуществляться такой неконструктивный выбор? Причиной такого выбора могут стать черты личности подростка: ребёнок может выбрать не развитие, а застой, так как у него может оказаться недостаточно внутренних сил, чтобы изменяться.

Желательно, чтобы к началу этого этапа развития (к 13,5 годам) ребёнок научился, в соответствии со своими возможностями возраста, управлять как собой, так и внешними воздействиями. Что это означает?

Это означает, что ему надо по мере развития приобретать такие черты характера, которые помогут ему быть активным человеком, субъектом, а не объектом (предметом), чтобы самому научиться принимать решения и отвечать за них, т. е. решать возникающие перед ним проблемы его уровня.

Некоторые подростки, которые внешне стали взрослыми, но не смогли изменить свою подростковую структуру психики, бесконечно много и долго пробуют различные виды деятельности, но никак не найдут своё призвание.

Какие это могут быть черты характера – упорство в достижении целей, само умение эти цели ставить, решительность, трудолюбие. Кроме этих очевидных вещей, надо отметить, что в старшем подростковом возрасте ведущей деятельностью становится общение. Поэтому жизненно необходимым является научить ребёнка дружить, что означает поступаться своими эгоистическими желаниями ради взаимодействия с окружающими. Необходимо приучить ребёнка переносить невыполнение его требований (переносить фрустрации), т. е. научить терпению, а также пониманию того, что его поведение может мешать другим. Хорошо бы, чтобы ребёнок понял, что залогом его успешности во взаимоотношениях с людьми может стать уход с обычно естественной, детской эгоцентричной позиции.

Кроме приобретаемых черт личности, черт характера, у ребёнка есть и индивидуально-типологические черты, определяющиеся в том числе и врождёнными качествами нервной системы, проще это можно назвать темпераментом. Что можно с ними сделать, как повлиять на них при их сильной выраженности?

Темперамент практически не меняется, но можно пробовать учиться управлять его проявлениями. Если ребёнок обладает повышенной агрессивностью, то его надо учить останавливаться в его агрессивности. Ему следует подобрать такой вид деятельности, в которой его индивидуально-типологические черты личности будут проявляться социально приемлемым образом. Это может быть спортивная деятельность, а в будущем стоит предложить выбор карьер, например, военного, пожарного, хирурга. Если индивидуально-типологические черты подростка характеризуются повышенной тревожностью (противоположной стеничным, т. е. агрессивным чертам), то его необходимо поддерживать во взаимодействии с окружающим миром, помогая преодолевать тревожность, при этом ни в коем случае не индуцировать своим поведением дополнительное повышение его внутренней напряженности. В будущем же выбор его профессии желательно связать с такой деятельностью, которой бы не мешал его темперамент, а, наоборот, способствовал успеху.

Если ребёнок склонен к отчужденности (интровертированность), то следует учить его коммуникации, если же ребёнок склонен к избыточной сосредоточенности на внешнем мире (экстраверсия), то надо стремиться развивать в нём внимание к собственному внутреннему миру, может быть, обучая рисованию, музыке, прививая ему любовь к чтению.

Причиной, способствующей тому, что у ребёнка не формируются необходимые в будущем черты характера, могут быть и внешние факторы, порождённые семейной ситуацией.

Например, отец может целый день играть на компьютере, вместо того, чтобы искать работу, предоставляя возможность зарабатывать своей жене. Такое поведение может продолжаться несколько лет, под предлогом того, что новые места работы не оплачиваются достаточно высоко. Ребенок видит пример – и делает так же: уходит от проблем в виртуальный мир, например, уклоняется от учёбы. А известно, что и очень талантливые люди вкладывают в свои достижения не только свои выдающиеся способности, но и огромный труд. Мы же все понимаем, что, если вовремя не развить свои умственные способности, потом уже не удастся восполнить этот пробел. Соответственно, развитие личности ребёнка не осуществляется должным образом.

Некоторые подростки, которые внешне стали взрослыми, но не смогли изменить свою подростковую структуру психики, бесконечно много и долго пробуют различные виды деятельности, но никак не найдут своё призвание. Возможно, это происходит потому, что в этой деятельности они только приспосабливаются к ситуации, не преодолевая её, поэтому и не изменяются сами, а всё время находятся в поиске.

Возможно, у них не было достаточного ресурса для того, чтобы в подростковый период успешно справляться с преодолением ситуаций, разрешая их, да и потом во взрослой жизни у человека просто не хватает сил на то, чтобы измениться и, наконец, найти себя.

И что делать с этим? Многие родители стараются привлечь своего ребёнка к полезной деятельности, заинтересовать его спортом и музыкой, фотографированием и живописью, чтобы ребёнок, получив опыт достижений, смог ценить свой вложенный труд, да и себя, как создаваемую им самим личность. Ощутив свою значимость и опираясь на приобретённые в такой деятельности черты характера, ребёнок сможет благополучно пройти этот непростой подростковый период.

Совершеннолетием называется возраст, достигнув которого человек признается полностью дееспособным. Разбираемся, когда наступает совершеннолетие в России и какие последствия влечет за собой новый статус.

Практически всем детям свойственно желание поскорее вырасти. Когда мы маленькие, нам кажется, что взрослая жизнь прекрасна и удивительна, потому что в ней якобы нет запретов, кажущихся нам несправедливыми, да и вообще можно делать все, что вздумается. Осознание того, что это совсем не так, приходит значительно позже. Возникает вопрос, с какого момента человек считается взрослым с точки зрения закона, а не собственного мироощущения.

С какого возраста ребенка наступает совершеннолетие?

Согласно ст. 60 Конституции Российской Федерации, совершеннолетним в нашей стране считается гражданин, достигший восемнадцатилетнего возраста. После своего восемнадцатого дня рождения человек считается полностью дееспособным, наделяется всеми гражданскими правами и обязанностями, а также несет полную ответственность за свои поступки перед окружающими и Уголовным кодексом. Именно с этого момента с юридической точки зрения ребенок перестает считаться ребенком и приобретает статус взрослого человека. В свою очередь, с его родителей и опекунов снимается всяческая ответственность за жизнь, здоровье, благополучие и действия своего бывшего подопечного.

Теперь можно!

Итак, после своего восемнадцатилетия вчерашний подросток официально получает гарантированное законодательством право не уведомлять родителей о своих намерениях. Совершеннолетний в России имеет следующие права:

— вступать в брак,

— заниматься предпринимательской деятельностью,

— покупать спиртные напитки и энергетики, курить.

Что касается последнего пункта, властями нашей страны уже давно обсуждаются возможность повышения возрастного ценза на приобретение алкоголя и табачной продукции до 21 года и приравнивание его к нормам, принятым в большинстве стран Европы. Важно, что, если верить данным соцопросов, данную инициативу поддерживает большая часть взрослого населения страны.

Не стоит забывать, что все вновь обретенные права идут в комплекте с полным комплексом обязанностей гражданина РФ.

Что такое правоспособность и в чем ее отличия от дееспособности?

Следует разграничивать эти два юридических понятия. В отличие от дееспособности, которая напрямую связана с возрастом, гражданская правоспособность наступает с момента появления человека на свет и заканчивается после его смерти. То есть новорожденный может иметь в собственности имущество или денежный вклад в банке, а также наделяется следующими неотъемлемыми правами:

— на получение наследства,

— на собственные фамилию, имя и отчество,

— на жизнь и воспитание в семье,

— на общение с родственниками со стороны матери и отца,

— на выражение личной точки зрения,

— на получение медицинской помощи,

— на свободу перемещения,

— на личную жизнь,

— на всестороннее развитие.

За исключением некоторых случаев, о которых мы поговорим отдельно, дееспособность наступает с момента достижения человеком восемнадцатилетия. Различают несколько видов дееспособности в зависимости от возрастных периодов:

- От рождения до 6 лет — абсолютная недееспособность.

- 6–14 лет — дееспособность малолетних. Дети этой возрастной группы могут совершать небольшие покупки, принимать подарки и распоряжаться карманными деньгами, полученными от родителей. Все сделки, требующие государственной регистрации, проводятся родителями, опекунами или усыновителями от лица малолетних.

- 14–18 лет — частичная дееспособность. Предполагает возможность распоряжаться заработанными средствами, стипендией и иными доходами, осуществлять авторское право, принимать участие в сделках при участии взрослых, несущих юридическую ответственность за несовершеннолетнего.

- С 18 лет наступает полная дееспособность.

На этот и последующие вопросы Федеральному агентству новостей отвечает практикующий юрист Елизавета Худякова.

По общему правилу полностью дееспособным гражданин признается по достижении им восемнадцати лет. В ряде случаев этот возраст может быть снижен:

— Если несовершеннолетний решил вступить в законный брак. Если брак был признан недействительным по суду, человек теряет свой статус.

— Несовершеннолетний старше 16 лет может быть эмансипирован с согласия родителей или по решению суда, если он работает по контракту или является предпринимателем.

С какого возраста гражданам России можно вступать в брак?

Закон позволяет юным влюбленным сочетаться браком с 16 лет без согласия родителей, если на то имеются уважительные причины: период ожидания и появление на свет ребенка, совместное проживание с ведением общего хозяйства. Разрешение на такой союз выдается органами местного самоуправления.

В некоторых субъектах РФ возраст вступления в брак может быть и того ниже, но в таком случае потребуется разрешение родителей или органов опеки.

С какого возраста наступает уголовная ответственность в РФ?

Российское законодательство предусматривает наступление уголовной ответственности с 16 лет. Когда речь идет о таких преступлениях, как убийство, киднеппинг, изнасилование, грабеж, терроризм, возрастная планка может быть снижена до 14 лет.

Наказание для малолетних преступников имеет свою специфику: к ним могут применяться меры принудительного воспитания и содержание в специализированных исправительных учреждениях для несовершеннолетних.

В статье объяснено, как именно законодатель устанавливает с какого возраста ребенок считается малолетним, несовершеннолетнем и когда наступает полная дееспособность.

Малолетний ребенок

Согласно ст. 28 ГК РФ, малолетним считается ребенок не достигший возраста 14 лет, но старше шести лет. До возраста шести лет ребенок фактически считается младенцем, ни каких других понятии и разделении законодатель по детям с рождения и до достижения ими возраста 6 лет не ввел.

За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки, за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны.

Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет ….

п.1 и п.2 ст. 28 ГК РФ

Считается ли малолетний — несовершеннолетним, да конечно. Малолетний более узкое понятие.

Несовершеннолетний возраст

Несовершеннолетние- это дети в возрасте с рождения и до достижения ими 18 лет ( при эмансипации дееспособность наступает ранее). Любой малолетний ребенок считается несовершеннолетним.

Просто законодатель в отношении лиц от 14 до 18 лет расширяет круг их прав и обязанностей.

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, за исключением названных в пункте 2 настоящей статьи, с письменного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителя.

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя:

п.2 ст. 26 ГК РФ

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности;

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими;

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные пунктом 2 статьи 28 настоящего Кодекса.По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах.

Возраст привлечения лица к уголовной ответственности начинается с 16 лет, по некоторым категориям дел с 14 лет — подробнее здесь.

Когда наступает дееспособность.

Общий возраст, когда лицо становиться полностью дееспособным в РФ начинается с 18 лет, закреплено — это в ст.21 ГК РФ, но полная дееспособность может наступить и раньше в случае эмансипации несовершеннолетнего.

Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.

п.1 ст. 21 Гражданского кодекса РФ

Эмансипация несовершеннолетнего при вступлении в брак

В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак.

п2. ст. 21 Гражданского кодекса РФ

Как видите в п2. ст.21 ГК РФ возможно, что несовершеннолетний приобретет полную дееспособность, если вступит в брак. учитывая п.2 ст. 13 СК РФ, она может наступить с 16 лет.

При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.

п.2 ст.13 СК РФ

При этом в этой же статье далее указанно, что порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации. То есть законодатель делегировал полномочия по установлению брачного возраста на субъекты РФ.

Минимальный брачный возраст в субъектах РФ

Для Санкт-Петербурга минимальный брачный порог составляет 16 лет, ниже таблица субъектов РФ с минимальными брачными порогами от 14 и 15 лет. При этом количество субъектов с минимальным порогом в 14 лет увеличивается ежегодно.

| Субъект РФ с 14 лет. | Субъект РФ с 15 лет |

| Татарстан(республика) | Карачаево-Черкесская(республика) |

| Адыгея(республика) | Кабардино-Балкарская(республика) |

| Орловская обл. | Тверская обл. |

| Вологодская обл. | Рязанская обл. |

| Тамбовская обл. | Челябинская обл. |

| Тюменская обл. | Мурманская обл. |

| Калужская обл. | |

| Тульская обл. | |

| Еврейская обл. | |

| Владимирская обл. | |

| Московская обл. | |

| Сахалинская облю | |

| Новгородская обл. | |

| Чукотский округ | |

| Ханты-Мансийский округ |

Эмансипация несовершеннолетнего по трудовому договору или при получении статуса ИП

Помимо этого согласно ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний может быть признан полностью дееспособным с 16 лет, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.

Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.

п.1 ст.27 ГК РФ

Лайф разобрался, как распознать первые звонки опасного поведения в подростковом периоде и что делать, чтобы не запустить ситуацию и не потерять своего ребёнка.

Часто ли мы знаем о том, что по-настоящему чувствуют и с чем сталкиваются наши дети? Иногда ребёнок даже из благополучной семьи вдруг перешагивает грань, становясь наркоманом или мелким преступником.

1. Самоповреждения

Обычная, на первый взгляд, привычка — грызть ногти или ковырять болячки — на деле является очень сильным сигналом, на который родителям сразу стоит обратить внимание. "Ребёнок делает себе больно, чтобы его физическая боль заглушила внутреннюю", — отмечает семейный психолог Александра Алексеева. По её словам, это может быть в том числе и увлечение опасными видами спорта, где дети постоянно получают травмы.

2. Вредные привычки

Другой тревожный сигнал — наличие вредных привычек. Обычное курение за школой, безусловно, несёт в себе вред, однако зачастую является лишь признаком социализации, когда подростку надо "влиться в коллектив". Куда страшнее, считает психолог, если эти вредные привычки появляются вне "коллектива". Они говорят о том, что подсознательно ребёнок пытается разрушить собственный организм, и именно в этом случае нужно бить тревогу.

3. Отсутствие хобби

Важной особенностью "переходного периода" является наличие хобби. Если у подростка нет любимого дела, которым он может заниматься часами, — это ещё один повод для беспокойства родителей. При нормальном поведении в этом возрасте, отмечает психолог, энергия бьёт ключом. К вечеру ребёнок должен уставать от количества интересных ему занятий. Если этого не происходит — это значит, есть проблемы, с которыми нужно обращаться к специалистам.

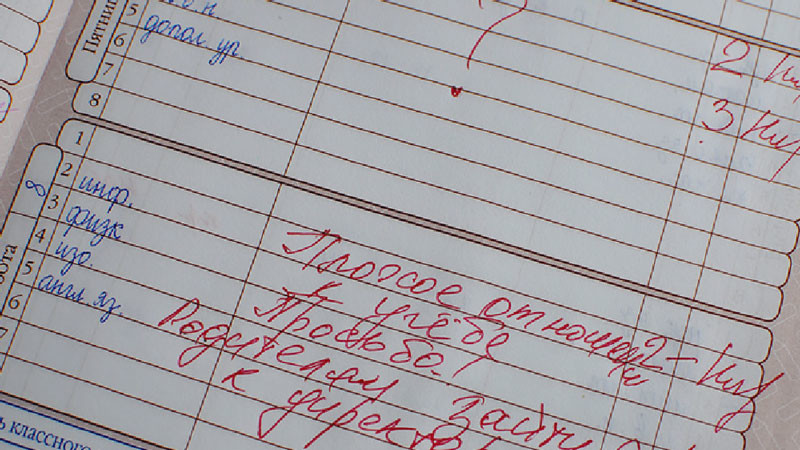

4. Демонстративная неуспеваемость

Внезапно появившиеся двойки в дневнике или записи о плохом поведении заставят любого родителя обратить внимание на своё чадо. И не зря. Даже самые умные дети несознательно используют плохую успеваемость для того, чтобы родители не сводили с них глаз и уделяли больше внимания. "Для ребёнка даже негативная коммуникация — это лучше, чем равнодушие", — говорит Александра Алексеева. Поэтому, если у подростка всё чаще стали появляться плохие оценки, не всегда стоит ругать за это, иногда лучше поговорить о том, что его действительно беспокоит.

5. Одиночество

Отсутствие друзей или влюблённости — ещё один повод бить в набат. "В этом возрасте очень важным фактором становится социализация и развитие горизонтальных связей, — отмечает психолог. — Если у подростка нет друзей, это значит, что либо отсутствует навык устанавливать горизонтальные связи, либо его просто не принимают в компанию". При этом причины не всегда стоит искать в других.

6. Отсутствие эмпатии

Если подросток начал мучить кошек, обижать и оскорблять сверстников — это ещё один признак психологических проблем. По мнению специалистов, отсутствие способности смоделировать, что чувствует кто-то иной (то есть простой эмпатии), может быть признаком более серьёзных расстройств, в числе которых и начинающаяся шизофрения.

7. Апатия

Для подростков весьма важно выделяться на фоне, поэтому такую проблему, как апатия, распознать легче всего. Её главные признаки — нежелание переодеться во что-то яркое или сделать вызывающую причёску. Если подростку стало всё равно, что в его гардеробе, безразлично, какую музыку слушать или что съесть на ужин, это должно стать поводом для беспокойства.

8. Перепады настроения

Внезапная истерика и беспричинный смех спустя минуты? Несдержанность, вспыльчивость, грубость, странная весёлость? Да, всё это — признаки перепадов настроения, которые свойственны подросткам. В период с 11 до 17 лет, утверждают психологи, очень часты перепады сосудистого и мышечного тонуса, возможно появление проблем в мозговом кровоснабжении или активация травм, связанных с более ранними периодами жизни. Так как дозревают отделы головного мозга, которые были травмированы ранее, это отражается на работе головного мозга в целом.

9. Расстройства пищевого поведения

Если ребёнок перестал есть или, наоборот, внезапно начал сметать со стола всё и просить добавки, родителям стоит задуматься о расстройствах пищевого поведения. Причиной может стать неуместное замечание в адрес девочки со стороны одного из одноклассников. Есть риск, что простая фраза "Ты толстая!" в итоге сделает из девочки-подростка анорексичку, если вовремя не обратиться за помощью.

10. Проблемы со сном

Фото © Flickr/Genevieve

Поводом для беспокойства должна стать и бессонница. Если у подростка проявляется раздражённое и даже агрессивное состояние утром и днём, его сложно поднять с кровати или он ходит постоянно усталым, нужно проверить качество сна. Причиной недосыпов могут быть как простые физиологические изменения или стресс, так и серьёзные неврологические расстройства, в числе которых и первые признаки эпилепсии.

Какой возраст наиболее опасен

Начало: 7 лет. Переходный возраст, вопреки расхожему мнению, начинается гораздо раньше, чем кажется родителям. По словам Алексеевой, первые изменения начинаются уже у первоклашек. "В это время. — отмечает она. — Определённые структуры мозга, которые до этого спали, начинают просыпаться и потихонечку вырабатывать половые гормоны, которые, собственно, и инициируют изменения в теле и настроении. Происходит это очень медленно и постепенно, организм должен привыкнуть к непривычной гормональной нагрузке".

15–17 лет — самый острый период. Однако самым тревожным возрастом психолог называет период от 15 до 17 лет: "Очевидно, это самый опасный этап, который нельзя пройти спокойно, но пройти можно. Самое пугающее — риск суицида. В этом случае все специалисты родителям в помощь. Но вообще-то никто не хочет умирать. Особенно подростки, которые чувствуют жизнь во всей полноте и остроте. Для суицидальных мыслей или действий должны быть очень веские причины, и появиться они должны далеко не вчера. И хорошо бы родителям чётко понимать, зачем они живут на свете и хотят ли этого по-настоящему. Подросток всё равно скопирует все взрослые модели поведения, так пусть хотя бы копирует нормальное поведение".

Окончание: 21 год. Родителям не стоит расслабляться и после наступления привычного нам совершеннолетия. Окончанием переходного возраста, по словам психолога, можно считать 21 год. "Это возраст субъектности, когда окончательно сформированы отделы мозга, отвечающие за волевую регуляцию. Недаром в Америке возраст совершеннолетия — именно 21 год. Гормональные бури к этому времени уже улеглись, и человек умеет вовремя остановиться сам, — подчёркивает она. — Окончанием переходного возраста считается тот момент, когда молодой человек начинает полностью обеспечивать себя эмоционально и материально. Это главный показатель того, что все необходимые компоненты взросления у ребёнка сформированы и эффективно работают".

Что делать родителям?

"Переходный возраст — это надолго, хорошо бы смириться с этим сразу. Он символизирует переход из детства во взрослый возраст, это сложно, а потому так долго. Как и беременность, его нельзя пройти быстрее или медленнее, у него есть свои чёткие временные рамки, которые регулирует эволюция, утверждает семейный психолог Александра Алексеева. — К примеру, нам нужно преодолеть марафон в 42 км. Можно сделать этот путь более комфортным, подготовиться заранее, продумать оснащение и экипировку, но всё равно придётся долго бежать. Подростку легче бежать, когда рядом опытный бегун, который этот путь уже однажды преодолел".

По её словам, есть несколько простых рецептов для родителей, которым предстоит выдержать этот тяжёлый "марафон".

— Во-первых, не стоит тратить все силы на старте. Нужно грамотно рассчитывать ресурсы, не тратить их на избыточную тревогу и панику. Во-вторых, нужно уметь расслабиться и перевести дух. Проблемы от этого никуда не уйдут, но вот иногда остановиться, осмотреться по сторонам и просто выспаться — бесценно. В-третьих, нужно смотреть не на то, сколько всего ещё впереди, а постоянно обращать внимание на результат и хвалить себя за успехи. В-четвёртых, нужно вовремя восполнять ресурсы, иначе нечем будет поделиться с ребёнком в момент его кризиса, который может случиться когда угодно. Пятое — не забывать о "втором дыхании", которое обязательно откроется, — рассказывает Александра.

Специалисты также считают важным обеспечить себя группой поддержки: отдельным психологом для родителей и отдельным — для подростка.

Читайте также: