Назначение оформление и хранение контрольной ленты как оформляется обрыв контрольной ленты

Обновлено: 28.06.2024

Ответственность за правильную установку скоростемерной ленты в скоростемер, модулей памяти, качество записей на ней параметров движения, снятие и сохранность, а также своевременную её сдачу возлагается на машиниста локомотива. В случаях наличия регистрирующего скоростемера в задней по ходу движения кабине ответственность за качество записей во время движения дополнительно возлагается на помощника машиниста. Ответственность за качество контрольной ленты возлагается на помощника машиниста.

При приемке локомотива, оборудованного электронным скоростемером, КЛУБ-У, БЛОК (БЛОК-М) локомотивная бригада обязана удостовериться в наличии контакта ЭНИ.

При осмотре машинного отделения в установленных местах, помощник машиниста в нерабочем скоростемере должен поднимать писец скорости на 20 – 30 км/ч. При нахождении нерабочего скоростемера в головной кабине машинист должен поднимать писец скорости на 20 – 30 км/ч, после обхода машинного отделения помощником машиниста.

Перечень мест осмотра локомотива в пути следования приведен в приложении № 11 к настоящей инструкции.

Все записи и штампы, клей, и скрепки степлера на скоростемерной ленте не должны приводить к порче рабочего поля ленты, затрудняющей её расшифровку.

Обо всех обнаруженных в пути следования неисправностях скоростемера, его привода, АЛСН, основных систем и дополнительных устройств безопасности, тормозов и ненормальных записях на ленте машинист обязан представить рапорт, начальнику эксплуатационного локомотивного депо, вложив его в ленту. По случаям нарушений нормальной работы (сбоев) АЛСН, КЛУБ, КЛУБ-У, БЛОК, БЛОК-М указать характер неисправности, № светофора, километр, пикет или наименование станции с указанием входных (выходных) стрелок или пути и фамилию работника, которому была передана информация о данном нарушении.

Также на отдельном листе или обратной стороне бланка ДУ-61 отметить: номер пути отправления с начальной станции, все отклонения маршрута в пути следования от главного пути и номер пути прибытия на конечную станцию.

к местной инструкции по проверке тормозов на их действие

в локомотивном депо ТЧ-12

Порядок продувки пневматических цепей локомотива

Электровоз: ВЛ10, ВЛ10у, ВЛ15:

· Холодильники компрессора (при работающем компрессоре);

· Главные резервуары (при ручной продувке начинать от ближнего к переходной площадке);

· Питательная магистраль (только при наличии на локомотиве удерживающего механизма);

· Магистраль цепей управления;

· Главный резервуар кнопка № 1;

· Главный резервуар кнопка № 2;

· Главный резервуар кнопка № 3;

· Главный масловлагоотделитель кнопка № 4 (рядом с МПСУ);

· Маслоотделители питательной магистрали (с левой стороны каждого кузова);

· Фильтр-осушитель питательной магистрали (с правой стороны под кабиной управления);

· Кран дополнительных резервуаров ТЦ (в торце кузова);

· Магистраль цепей управления (через ее масловлагоотделитель);

Тепловоз: ЧМЭ3, ТЭМ7, М62, 2М62:

· Масловлагоотделитель (в шахте холодильника);

· Главные резервуары, начиная с первого от компрессора;

· Питательная магистраль (только при наличии на локомотиве удерживающего механизма);

· Резервуар управления (только на ЧМЭ3).

Тепловоз ТЭМ18 в/и:

· Отстойник воздухоосушителя (при наличии);

· Главные резервуары, начиная с первого от компрессора, включая соединительные краны между ними;

· Питательная магистраль (только при наличии на локомотиве удерживающего механизма);

к местной инструкции по проверке тормозов на их действие

в локомотивном депо ТЧ-12

Порядок протяжек скоростемерной ленты

- остановки локомотива перед прицепкой к составу поезда (кроме маневров) за 10 - 15 метров до первого вагона;

- выполнения полного (сокращенного после полного) опробования тормозов перед проверкой свободности прохождения сжатого воздуха по тормозной магистрали;

- выполнения полного (сокращенного после полного) опробования тормозов во время проверки свободности прохождения сжатого воздуха по тормозной магистрали;

- выполнения полного (сокращенного после полного) опробования тормозов перед проверкой работы автоматических тормозов;

- перед проверкой действия ЭПТ;

- при отцепке локомотива от поезда, после прибытия на станцию, до момента затормаживания поезда ступенью 1,5 кгс/см 2 ;

- при переходе на маневровые передвижения;

- после смены кабин управления;

- при прицепке маневрового локомотива к вагонам загруженными опасными грузами 1 категории (ВМ);

- при прицепке маневрового локомотива к вагонам занятыми людьми.

Полное опробование автотормозов в поездах длиной до 350 осей.

ТЧМ протягивает скоростемерную ленту перед проверкой свободности прохождения сжатого воздуха до хвостового вагона и целостности ТМ поезда.

Проверка целостности ТМ (открытие хвостового крана на 8 – 10 секунд). В момент продувки ТЧМ протягивает скоростемерную ленту. По истечении 120 секунд (2 минут) после проверки ТЧМ выполняет ступень торможения 0,5 – 0,6 кгс/см 2 . По команде осмотрщика вагонов произвести отпуск тормозов выше зарядного на 0,3 – 0,7 кгс/см 2 (замер времени отпуска 2-х хвостовых вагонов). ТЧМ совместно с осмотрщиком вагонов осуществляет замер плотности ТМ во 2-ом положении крана машиниста.

ТЧМ протягивает скоростемерную ленту перед опробованием тормозов и выполняет ступень торможения 0,6 – 0,7 кгс/см 2 . Осмотрщик (осмотрщики) вагонов не ранее 120 секунд (2 минут) проверяют срабатывание тормозов. ТЧМ в это время замеряет плотность ТМ в 4-ом положении крана машиниста (плотность не должна отличаться более чем на 10 % в сторону уменьшения). По команде осмотрщика вагонов машинист производит отпуск тормозов 2ым (поездным) положением крана машиниста.

ТЧМ протягивает скоростемерную ленту при получении справки ВУ-45. Перед отправлением со станции ТЧМ проверяет целостность ТМ постановкой ручки крана машиниста в 1-ое положение на 3 – 4 секунды.

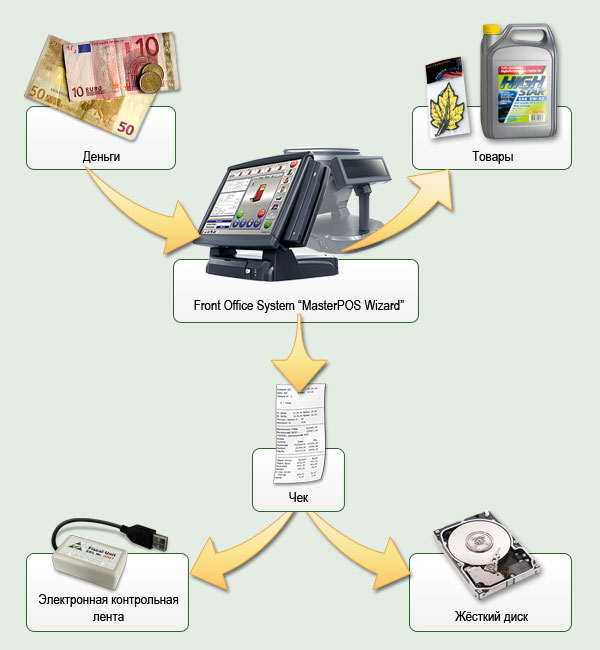

Информация для налогоплательщиков - пользователей ККТ и Центров технического обслуживания ККТ Санкт-Петербурга

Информация для налогоплательщиков - пользователей ККТ

и Центров технического обслуживания ККТ Санкт-Петербурга

ПОРЯДОК

замены, активизации и хранения электронной контрольной ленты защищенной

Настоящий порядок определяет процедуры замены, активизации и хранения электронной контрольной ленты защищенной (ЭКЛЗ) контрольно-кассовой техники (ККТ).

1. Общие положения

1.1. Основные понятия, используемые в настоящем документе:

- замена ЭКЛЗ - последовательное выполнение процедур снятия заменяемой и установки новой ЭКЛЗ;

- снятие ЭКЛЗ - процедура отключения от ККТ ЭКЛЗ, завершившей функционирование в ее составе;

- установка ЭКЛЗ - процедура подключения неактивизированной ЭКЛЗ к ККТ, в которой реализована возможность функционирования ЭКЛЗ;

- закрытие архива ЭКЛЗ - процедура, завершающая функционирование ЭКЛЗ в составе ККТ;

- активизация ЭКЛЗ - процедура, определяющая начало функционирования ЭКЛЗ в составе ККТ.

1.2. Замена ЭКЛЗ производится в следующих случаях:

- при заполнении ЭКЛЗ;

- при истечении установленного срока эксплуатации ЭКЛЗ;

- при перерегистрации ККТ (смене Пользователя ККТ);

- при неисправности ЭКЛЗ;

- при замене блока фискальной памяти.

2. Организация работ по замене и активизации ЭКЛЗ

2.1. К работам по замене и активизации ЭКЛЗ допускаются специалисты Центров технического обслуживания (ЦТО), аккредитованные поставщиками ККТ.

2.2. Замена и активизация ЭКЛЗ проводится специалистами ЦТО в соответствии с эксплуатационной документацией на ККТ.

2.3. Пользователь ККТ подает Заявление установленного образца с техническим заключением о причине замены ЭКЛЗ в налоговый орган, в котором ККТ находится на учете.

2.4. После получения разрешения налогового органа на замену ЭКЛЗ и согласования с налоговым органом времени и места снятия фискальных отчетов и оформления Акта по Унифицированной форме NN КМ-1, КМ-2 ЦТО приступает к выполнению работ по замене и активизации ЭКЛЗ. Налоговый орган осуществляет контроль за выполнением работ и оформлением документов.

Акты по форме NN КМ-1, КМ-2 составляются и подписываются членами комиссии с обязательным участием налогового инспектора.

2.5. После выполнения процедуры замены ЭКЛЗ, ЦТО передает снятую ЭКЛЗ Пользователю ККТ с оформлением двухстороннего Акта приема-передачи, заверенного подписями и печатями и содержащего Требования по хранению ЭКЛЗ.

3. Порядок замены и активизации ЭКЛЗ

3.1. Замена и активизация ЭКЛЗ производится в соответствии с Инструкцией генерального поставщика и комплектом эксплуатационной документации на ККТ.

3.2. К работам по замене и активизации ЭКЛЗ допускаются специалисты ЦТО, прошедшие подготовку по этим видам работ у генерального поставщика ККТ и в ЦТО.

3.3. Для замены ЭКЛЗ необходимо:

3.3.1. Произвести закрытие текущей смены (снять Z-отчет).

3.3.2. Снять краткие фискальные отчеты:

- от последней перерегистрации (фискализации) ККТ по номерам закрытия смен;

- от последней активизации ЭКЛЗ по номерам закрытия смен.

3.3.3. Снять краткий отчет по закрытиям смен из ЭКЛЗ.

3.3.4. Провести закрытие архива в соответствие с эксплуатационной документацией генерального поставщика ККТ.

3.3.5. Произвести замену ЭКЛЗ.

3.3.6. Произвести активизацию ЭКЛЗ.

3.3.7. Снять отчет итогов активизации ЭКЛЗ.

3.3.8. Оформить необходимые документы (п.4).

4. Порядок оформления документов

4.1. В паспорте (формуляре) ККТ после замены и активизации новой ЭКЛЗ производятся записи в графе "особые отметки" о дате замены и активизации. Записи заверяются штампом и подписью специалистов ЦТО, производивших замену и активизацию новой ЭКЛЗ.

4.2. В дополнительном листе к паспорту версии делается отметка об активизации ЭКЛЗ с указанием регистрационного номера ЭКЛЗ и датой активизации, заверенная подписью и печатью ЦТО.

4.3. Специалистом ЦТО, производившим ввод ЭКЛЗ в эксплуатацию, оформляется Акт ввода в эксплуатацию ЭКЛЗ и заверяется подписью и печатью ЦТО.

4.4. В журнале Унифицированной формы N КМ-8 специалистом ЦТО производится запись о технологической процедуре, произведенной на ККТ.

4.5. Акт по Унифицированной форме N КМ-1 оформляется при замене ЭКЛЗ в случае перерегистрации ККТ.

В Акт по Унифицированной форме N КМ-1 информация из ЭКЛЗ не вносится, поэтому его оформление для ККТ, функционирующих с ЭКЛЗ, производится в порядке, установленном для ККТ, функционирующих без ЭКЛЗ.

4.6. Акт по Унифицированной форме N КМ-2 оформляется в следующем порядке:

- в поле Акта "Характер неисправности при отправке в ремонт и заключение специалиста центра технического обслуживания о состоянии блока фискальной памяти" должна быть сделана запись о выполняемой технологической процедуре, состоянии блока фискальной памяти и состоянии ЭКЛЗ до выполнения технологической процедуры;

- над (под) столбцом "Перед отправкой машины в ремонт" указывается регистрационный номер заменяемой ЭКЛЗ;

- над (под) столбцом "При возврате машины после ремонта в организацию" указывается регистрационный номер новой ЭКЛЗ;

- показания счетчиков ККТ до выполнения технологической процедуры указываются в столбце Акта "Перед отправкой машины в ремонт";

- показания счетчиков ККТ после выполнения технологической процедуры указываются в столбце Акта "При возврате машины из ремонта в организацию";

- в графе "а)" Акта указываются показания контрольных счетчиков количества закрытых смен в фискальной памяти ККТ (из кратких фискальных отчетов) за периоды: от последней перерегистрации (фискализации) ККТ и от последней активизации ЭКЛЗ до последней закрытой смены;

- в графе "б)" Акта указываются показания денежных счетчиков (кратких фискальных отчетов) за период от последней перерегистрации (фискализации) ККТ до последней закрытой смены;

- в графе "в)" Акта указываются показания денежных счетчиков (из краткого отчета из ЭКЛЗ по закрытиям смен) за период от последней активизации ЭКЛЗ до последней закрытой смены.

4.7. ЦТО, проводивший технологическую процедуру по замене и активизации ЭКЛЗ, оформляет Акты и обеспечивает их отправку в адрес налогового органа.

К указанным Актам должны быть приложены, оформленные с помощью ККТ, отчетные документы (п.3.3.2, п.3.3.3, п.3.3.7), на основании которых производилось заполнение Актов.

4.8. При гарантийной замене ЭКЛЗ в случае неисправности ЦТО выполняет процедуру переноса данных из неисправной ЭКЛЗ на технический носитель (бумага, дискета и т.д.) с помощью программы считывания данных из ЭКЛЗ предприятия - распространителя ЭКЛЗ.

В поле Акта по Унифицированной форме N КМ-2 "Характер неисправности при отправке в ремонт и заключение специалиста центра технического обслуживания о состоянии блока фискальной памяти" производится отметка о переносе данных на технический носитель, который вместе с техническим носителем передается Пользователю ККТ.

В случае невозможности переноса данных из неисправной ЭКЛЗ на технический носитель производится соответствующая запись в Акте по Унифицированной форме N КМ-2.

5. Требования, обеспечивающие сохранность данных, архивированных в ЭКЛЗ

Для обеспечения сохранности данных, архивированных в ЭКЛЗ, необходимо:

5.1. Замену ЭКЛЗ производить при выключенной ККТ.

5.2. Замену ЭКЛЗ производить в отапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха от 10╟С до 35╟С, относительной влажности от 40% до 80% (при Т=+30╟С). В воздухе не должно быть агрессивных примесей.

5.3. ЭКЛЗ в упакованном виде (в полиэтиленовой упаковке с антистатическим покрытием) может храниться в неотапливаемых помещениях при температуре от минус 60╟С до плюс 65╟С и относительной влажности воздуха 98% при температуре 25╟С.

5.4. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5.6. ЭКЛЗ с Паспортом хранится в сейфе с ограниченным доступом персонала и представляется по требованию налоговых органов.

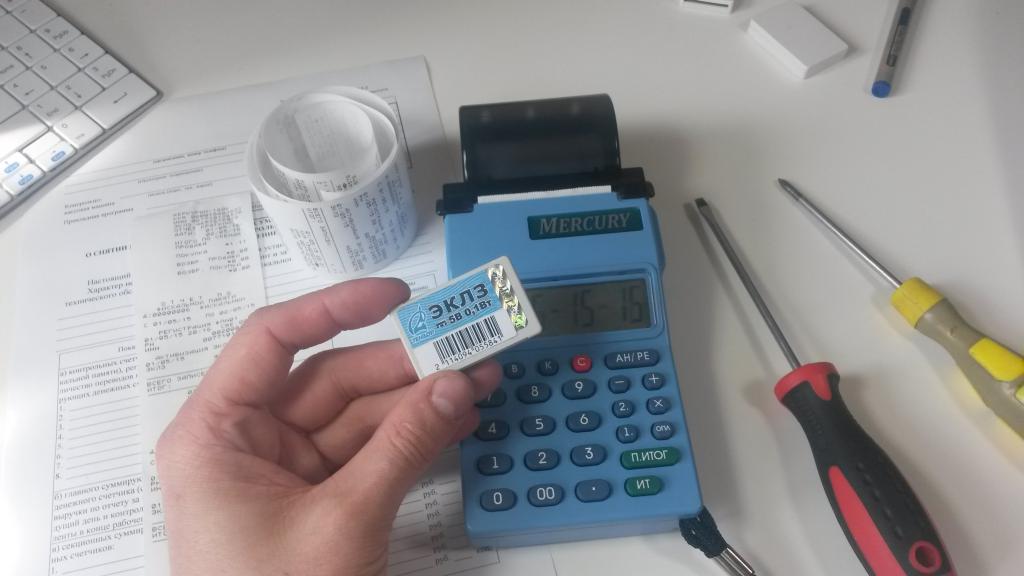

В этой статье мы разберем понятие, которое с 1 июля 2017 года стало уже неактуальным в Российской Федерации. Однако как трудящимся в сфере торговли, так и работникам, занимающимся обслуживанием и ремонтом кассовых аппаратов, важно и полезно знать, что это – ЭКЛЗ. В статье мы приведем расшифровку аббревиатуры, трактовки понятия, плюсы и минусы применения подобных устройств, их назначение, устройство, особенности замены.

Что это такое?

Что это – ЭКЛЗ? Буквосочетание расшифровывается так: электронная кассовая лента защищенная. Разберемся теперь с определением термина.

ЭКЛЗ (электронная контрольная лента защищенная) имеет несколько схожих определений:

- Техническое устройство, способное обеспечивать защищенную от необнаруживаемой коррекции регистрацию аппарата, а также долговременное энергонезависимое хранение сведений о каждом произведенном с применением контрольно-кассовой машины (ККМ) финансовом расчете. Цель всего этого: полный учет прибыли для законного исчисления налогов.

- Дополнительный блок памяти, который устанавливают внутрь ККМ. Предназначен для запоминания денежных объемов, проходящих через кассовый аппарат.

- Препарат, который обеспечивает некорректируемость и сохранность данных ККМ. Альтернативная замена для налоговой отчетности контрольных бумажных лент, которые требовалось хранить пять лет. Сами предприниматели воспринимали ЭКЛЗ в качестве дополнительного акциза на свою деятельность (стоимость устройства варьировалось в пределах 5-6 тысяч рублей).

Основные функции устройства

Мы хотим разобраться, что это – ЭКЛЗ. В рамках нашей задачи рассмотрим основные функции устройства:

- Прием данных от контрольно-кассовой машины по каждому чеку или отчету.

- Формирование проверочных криптографических кодов отчета или чека на базе полученных сведений.

- Передача в ККМ номера и вычисленного итога КПК (криптографического проверочного кода), соответствующего информации кассового документа (для его последующей печати в ходе оформления отчета).

- Архивирование и хранение данных, наполняющих кассовую контрольную ленту.

- Накопление в процессе деятельности сменных итогов.

- Формирование наполнения сменного итога при закрытии продавцом смены, занесение данной информации в энергонезависимую память ЭКЛЗ для ее последующего хранения.

- Формирование итогов по тем запросам, которые формирует ККМ в процессе работы защищенной электронной контрольной ленты. Либо по тем запросам, которые формирует компьютер, контролируя ЭКЛЗ отдельно от ККМ (например, после закрытия архива, в процессе хранения аппарата).

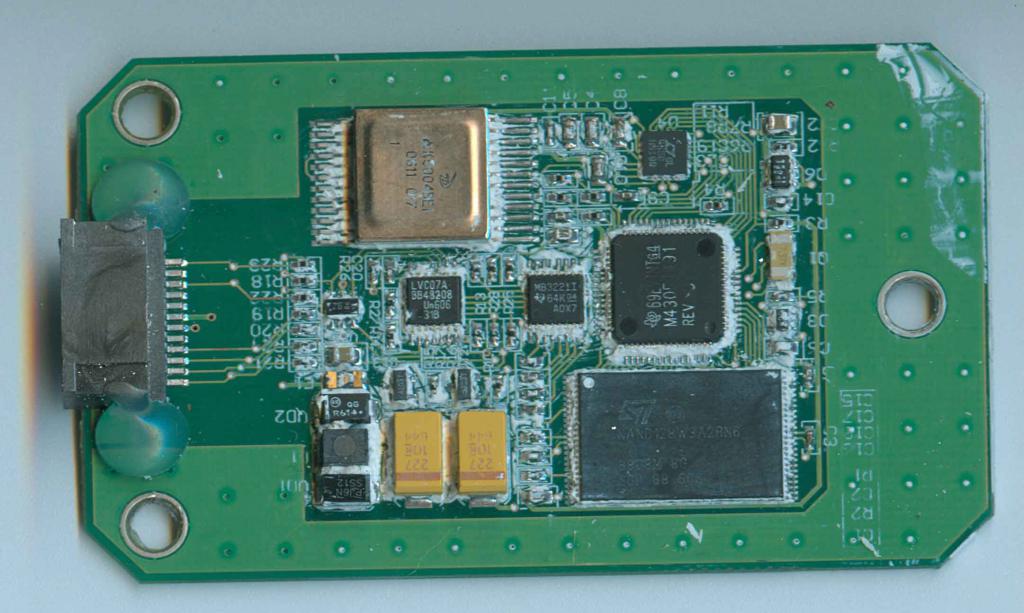

Устройство аппарата

Архитектура подобных установок определяется решением Государственной межведомственной комиссии Российской Федерации по ККМ. Основных составляющих здесь три:

- КП – коммуникационный процессор. Выполняет следующий набор функций: обеспечение протоколов взаимодействия ККМ с электронной защищенной контрольной лентой по стандартному интерфейсу, обеспечение протоколов взаимодействия архива и криптосопроцессора. А также формирование отчетов, выдача данных по запросам пользователя и прочее.

- КС – криптографический сопроцессор. Принимает информацию от КП для формирования криптографического проверочного кода, вычисляет значение КПК с использованием алгоритмов криптографического преобразования по российским госстандартам. А также осуществляет накопление сменных итогов, ведение счетчика смен продавцов, передача в коммуникационный процессор вычисленных значений КПК.

Архив – модуль, что реализуется на базе флэш-накопителя. Обеспечивает долговременное хранение информации по активации, сведений по сменным итогам и кассовым операциям. Эти данные будут храниться вместе с КПК, который вырабатывается коммуникационным процессором на их основе.

Формирование и выдача данных

Продолжаем выяснять, что это – ЭКЛЗ. Сейчас мы рассмотрим, какую информацию может сформировать и выдать пользователю данное устройство:

- Отчет в заданном временном диапазоне по закрытию продавцами смен.

- Отчет в заданной нумерологии смен (первая, вторая, третья и проч.) по их закрытию работниками.

- Итоги смены по ее порядковому номеру.

- Документ по номеру криптографического проверочного кода.

- Контрольная лента по порядковому номеру смены.

- Итоги по активизации самого аппарата для кассы "Меркурий".

Особенности функционирования устройства

Не менее важно знать об особенностях функционирования подобного рода техники. Перечислим их:

- ЭКЛЗ для ККТ имеет заданный ФСБ временной ресурс эксплуатации. К слову, он определен для всех техносредств криптографической защиты фискальных данных. В данном случае составляет 13 месяцев с даты активизации в системе кассы "Меркурий" или иной ККМ. Соответственно, после 00:00 первого числа следующего 14-го месяца устройство блокируется. Исключение: для закрытия документа (если он был открыт на данный момент), закрытия смены (если она открыта на данный момент), получения фискальных отчетов и закрытия кассового архива в защищенной контрольной электронной ленте.

- Конструктивное исполнение устройства делает невозможным физический доступ к элементам его схемы. А также содержит компоненты, фиксирующие такой неправомерный доступ, способные отличить его от ошибки ЭКЛЗ.

- Программное обеспечение данного компонента ККМ делает невозможным исправление информации, которая фиксируется в архивах ЭКЛЗ при ее использовании.

Производители аппаратов

Как утверждали сами пользователи, устройства, производимые в Санкт-Петербурге, были хуже в работе, нежели техника из Дубны.

Достоинства эксплуатации устройства

- Предотвращение обнуления счетчиков денег в контрольно-кассовой технике. Этот дополнительный блок памяти призван контролировать денежные суммы, проходящие через ККМ.

- Экономия места для хранения подотчетной информации. Удобство, простота использования ЭКЛЗ. Дело в том, что ранее для отчетности требовалось хранить рулоны кассовых лент в течение 5 лет. Для этого требовалось много места. Кроме того, в подобной отчетности сложно было разбираться.

Недостатки эксплуатации устройства

Проведение кассовых операций под контролем ЭКЛЗ имеет и ряд минусов. Давайте коснемся основных недостатков:

- Стоимость подобного блока начиналась в районе 5-6 тысяч рублей. А ведь устройства требовалась заменять каждые 13 месяцев! Подобные траты били по карману предпринимателей и ООО. Кроме того, предстояли расходы, связанные с оплатой работы мастера, заменяющего блок, оформлением соответствующей документации для активизации нового устройства ЭКЛЗ.

- Не все старые кассовые аппараты поддерживали установку контрольных защищенных электронных лент. В результате предприниматели должны были снимать с учета данные ККМ, взамен них приобретать новые с поддержкой ЭКЛЗ, ставить данную технику также на учет. Все это требовало как финансовых, так и временных затрат, не благоприятствующих развитию бизнеса.

- Как мы уже упоминали, подобный блок имел ограниченный срок эксплуатации (13 месяцев). По его окончании требовалась замена ЭКЛЗ и активация данного устройства.

Особенности замены блока

Каждые 13 месяцев до начала июля 2017 года контрольную электронную защищенную ленту требовалось менять на идентичное устройство. Для процедуры требовался следующий комплект документов:

- Карточка регистрации ККМ.

- Журнал операциониста-кассира.

- Журнал учета вызовов технического специалиста.

- Формуляр-паспорт контрольно-кассовой машины.

- Паспорт версии устройства.

- Дополнительный лист паспорта версии устройства, двухсторонняя копия документа.

- Последний Z-отчет и две его ксерокопии.

Вариаций замены существовало три:

- В ЦТО – центре технического обслуживания контрольно-кассовых машин.

- В региональной налоговой инспекции (по адресу регистрации ККМ).

- По доверенности (нотариально заверенной) механиком центра техобслуживания в офисе заказчика.

Мы познакомили читателя с устройством и главными функциями электронных контрольных защищенных лент (ЭКЛЗ). Также вы знаете основные достоинства и недостатки данных аппаратов, особенности их замены и активации. Напомним, что в настоящее время ЭКЛЗ не используются.

3.1. Перед выдачей локомотива под поезд и при отправлении в очередной рейс моторвагонного подвижного состава установленные на них регистрирующие скоростемеры должны быть заправлены диаграммной лентой, соответствующей пределам измерения скорости, а писцы - отрегулированы.

При этом скоростемер ЗСЛ-2М, подключенный к устройствам АЛСН, должен быть заправлен лентой и обязательно включен:

при любом направлении движения на однокабинных и двухкабинных локомотивах, оборудованных одним комплектом устройств АЛСН;

при движении вперед на двухсекционных локомотивах и моторвагонном подвижном составе, оборудованных самостоятельными комплектами устройств АЛСН для каждой кабины.

3.2. Заправку, съем лент скоростемеров и регулировку писцов производит непосредственно машинист локомотива, при этом заправка лент производится в том случае, когда оставшаяся часть ленты недостаточна для обслуживаемого машинистом плеча. Съемка лент производится после каждой поездки и при смене бригад.

После заправки скоростемера лентой машинист обязан проверить на ней качество записей

Порядок съема, доставки в депо и расшифровки лент маневровых машинистов, работающих на удаленных станциях и арендованных локомотивах, устанавливается начальником локомотивного депо, согласовывается с ревизором по безопасности движения отделения и утверждается начальником отделения дороги

Во всех случаях наезда на препятствие, проезда сигнала с запрещающим показанием, аварии, крушения или брака в работе, когда для расследования необходимо использовать имеющиеся на ленте скоростемера записи, машинисту запрещается снимать скоростемерную ленту. В таких случаях лента снимается должностными лицами службы локомотивного хозяйства или ревизорами по безопасности движения, прибывшими для расследования. В случаях угрозы сохранности ленты (пожар и т.п.) ее снятие производится машинистом.

3.3 При сдаче скоростемерной ленты машинист обязан поставить на ней штамп установленной формы и заполнить все данные о поездке по форме установленной в приложении к настоящей Инструкции.

3.4. Дежурные по депо при приемке от машинистов скоростемерных лент должны сделать отметку о приемке ленты в маршруте машиниста.

3.5. Техники по расшифровке, принимая скоростемерные ленты от дежурных по депо, обязаны сверить их наличие, проверить состояние и качество запиcи. При выявлении каких-либо исправлений и других отступлений в записях на ленте, внесенных машинистами, такие ленты должны быть немедленно представлены начальнику депо или его заместителю по эксплуатации для специального рассмотрения и принятия мер.

3.6. Начальники локомотивных депо обязаны расследовать в течение суток (без учета праздничных, нерабочих и выходных дней) выявленные по ленте следующие случаи:

Þ превышение установленных скоростей движения;

Þ остановки поезда перед путевым сигналом с запрещающим показанием (если это показание не возникло внезапно) с применением полного служебного (в один прием) или экстренного торможения;

Þ остановки поезда электропневматическим клапаном автостопа ЭПК;

Þ следование с выключенными исправными устройствами АЛСН и устройств контроля бдительности;

Þ отсутствие опробования тормозов или нарушения порядка проверки их действия в пути следования;

Þ следование без контрольной проверки тормозов, когда при проверки действия их в пути следования была обнаружена неудовлетворительная работа тормозов;

Начальники локомотивных депо обязаны привлекать виновных к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством и принимать необходимые меры по предупреждению подобных случаев.

Другие нарушения установленного порядка ведения поезда, управления тормозами, пользования устройствами безопасности, а также нарушения и отказы в работе технических средств безопасности рассматриваются заместителем начальника депо по эксплуатации и главным инженером в соответствии с указаниями МПС России.

Расшифровка скоростемерных лент, снятых с маневровых локомотивов и пригородных электропоездов, периодически производится согласно порядка, установленного на железной дороге.

3.8. При расшифровке скоростемерной ленты на ее рабочем поле должны наноситься:

1. станции отправления и прибытия с указанием времени отправления и прибытия,

2. все промежуточные станции и номера километров на перегоне, на которых имелись остановки

Записи на ленте производить карандашом. Названия станций разрешается записывать сокращенно, номера многозначных километров указывать последними тремя цифрами.

3.9. На скоростемерных лентах должны быть расшифровано следующее.

проезд светофора с запрещающим показанием;

превышения скорости движения и производства маневровой работы, установленных для каждого перегона и каждого пути станции;

превышения скоростей движения поезда, установленных постоянно действующими и временными предупреждениями;

превышения скорости 20 км/ч при красном огне на локомотивном светофоре;

повышение контролируемой скорости проезда путевого светофора с желтым огнем и при подходе к путевому светофору с красным огнем;

следование локомотива (МВПС) с выключенными или несвоевременно включенными исправными устройствами АЛСН или приборами бдительности;

зажигание белого огня вместо красного на кодированных участках с помощью кнопки ВК;

остановка поезда перед путевым сигналом (если он не возник внезапно) с запрещающим показанием с применением полного служебного (в один прием) или экстренного торможения или служебного торможения ступенями с разрядкой магистрали более чем на 2 кгс/см 2 ;

экстренное торможение поезда автостопом;

перекрытие путевых сигналов на запрещающие показания;

выключение устройств АЛСН с автостопом ключом ЭПК при внезапном появлении желтого огня с красным или красного огня, проблески и другие сбои огней локомотивного светофора;

появление белого огня при следовании по кодированным путям;

прием и отправление поезда со станции по пригласительному сигналу;

прекращение начавшегося автостопного или экстренного торможения; все случаи экстренных торможений в поездах и при производстве маневровой работы, при этом определяется в грузовых поездах длина тормозных путей, обеспеченность тормозным нажатием;

следование на завышенном или заниженном давлении в тормозной магистрали,

отпуск тормозов поездным положением ручки крана машиниста; завышение давления в тормозной магистрали при нахождении ручки крана машиниста в положении перекрыши,

ступенчатый, быстрый или медленный темп ликвидации сверхзарядного давления в тормозной магистрали;

остановки в пути следования при разрешающих показаниях путевых светофоров;

нарушения установленного времени хода поезда по участку;

не выдержка времени для отпуска и зарядки тормозов после их применения;

отсутствие проверки действия тормозов при приемке локомотива;

отсутствие опробования тормозов перед отправлением;

отсутствие или нарушение порядка проверки действия тормозов в пути следования;

разъединение рукавов или обрыв тормозной магистрали, срыв стоп-крана, перекрытие концевого крана;

не выявление случаев недостаточной эффективности и отказов действия тормозов;

следование без контрольной проверки тормозов, когда в пути следования была обнаружена их неудовлетворительная работа, и контрольная проверка машинистом не была заявлена;

юз, боксование колесных пар локомотива;

забросы стрелки и писца скорости.

При необходимости, в процессе расшифровки могут быть определены следование локомотива задним ходом, продолжительность стоянок на станциях и перегонах, пробег локомотива за рейс, время и места смены показаний сигнальных огней локомотивного светофора, места включения и выключения устройств АЛСН и другие параметры.

Превышения установленных скоростей движения не более чем на 5км/ч для скоростемеров с диапазоном измерения 120 км/ч и не более чем на 7 км/ч для скоростемеров с диапазоном измерения 220 км/ч, выявленные при расшифровке лент, не учитываются и нарушением не считаются.

В случаях превышения установленных скоростей движения больше, чем на 5 км/ч (7 км/ч), выявленных при расшифровке лент, машинисты, допустившие превышение скорости, обязаны дать объяснение и могут быть привлечены к ответственности в соответствии с Положением о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской Федерации.

3.11. Все случаи нарушения установленных скоростей, режима ведения поезда и торможения, выключения исправно действующих устройств АЛСН с автостопом, проезда запрещающих сигналов, неправильного пользования кнопками ВК и ДЗ, в том числе и в не установленных местах, или другие нарушения должны быть расследованы и доведены до сведения локомотивных бригад для предупреждения подобных случаев в дальнейшем.

3.13. В необходимых случаях, когда на ленте требуется точно определить место нахождения оси станции, место с ограничением скорости или для проверки места, на котором была записана скорость, находится поправка на износ бандажа (раздел 7 настоящей Инструкции).

3.14. Во всех спорных случаях правильность записи в маршрутах и на графике исполненного движения может быть определена при расшифровке ленты. При этом определяется время хода по каждому перегону, время стоянок и другие необходимые параметры.

3.15. Расшифрованные и без нарушений скоростемерные ленты хранятся в депо после окончания текущего месяца в течение 30 дней, а ленты, по которым производились служебные расследования или были выявлены случаи нарушений безопасности, движения, порядка вождения поездов и управления тормозами, а также нарушений работы тормозного оборудования, скоростемеров, устройств АЛСН - в течение 1 года с момента расшифровки.

Ленты, по которым проводили или проводят расследования, должны храниться отдельно. В целях сохранения оригинала ленты с нарушениями в необходимых случаях допускается снятие копий. Нанесение дополнительных записей или линий на таких лентах не допускается.

3.16. Расшифровка скоростемерных лент возлагается на техников по расшифровке лент скоростемеров. В целях создания нормальных условий работы для техников по расшифровке должны быть выделены отдельные, теплые, сухие и светлые помещения достаточной площади, отвечающие санитарно-техническим нормам и оформленные в соответствии с требованиями технической эстетики. Расшифровщики должны иметь специальные столы, циркули, шаблоны, номограммы, линейки с нанесенными станциями, километрами, сигналами и т.д. для участков, обслуживаемых локомотивными бригадами.

3.17. Техник по расшифровке лент скоростемеров обязан: знать Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ПТЭ), Иструкцию по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации, Инструкцию по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации, Инструкцию по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог, Инструкцию о порядке пользования автоматической локомотивной сигнализацией непрерывного типа (АЛСН) и устройствами контроля бдительности машиниста, настоящую Инструкцию, приказы, указания и другие акты МПС России, железной дороги, отделения железной дороги, локомотивного депо, относящиеся к кругу обязанностей техников по расшифровке лент скоростемеров по организации расшифровки скоростемерных лент а также Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской Федерации,

знать принцип работы скоростемера и его привода, принцип работы АЛСН и тормозов;

уметь подсчитывать погрешности скоростемера в зависимости от износа бандажа;

правильно расшифровывать записи на скоростемерной ленте;

выявлять нарушения правил ведения поезда и управления тормозами, неправильные записи на ленте и определять их причины;

контролировать, чтобы на ленте были все записи: времени, скорости, тормозного давления, включенного и выключенного положения АЛСН или прибора бдительности, сигнальных огней АЛСН, направления движения, а также часовые наколы. В случае выявления неясной и нечеткой записи или других неисправностей скоростемера при расшифровке лент, снятых с локомотивов или МВПС приписного парка, сообщать об этом мастеру или бригадиру по ремонту скоростемеров;

вести журналы формы ТУ-133 № № 1, 2, 3 и записывать в них результаты расшифровки , в том числе все выявленные нарушения, допущенные машинистами, а также случаи срабатывания, позднего включения и отключения в пути следования автостопа и другие отказы;

ежедневно перед окончанием смены докладывать начальнику депо или его заместителю по эксплуатации о всех нарушениях, выявленных за прошедшие сутки;

использовать в работе действующее расписание движения поездов, выписки из приказов о местах проверки автотормозов, допускаемых скоростях движения по участку, схему профиля обслуживаемого участка;

уметь пользоваться таблицей расчетных диаметров бандажей локомотивов и МВПС;

вести учет случаев неисправной работы локомотивных и путевых устройств автоматической локомотивной сигнализации, выявленных при расшифровке скоростемерных лент по форме, установленной Департаментом локомотивного хозяйства МПС России и Департаментом сигнализации, связи и вычислительной техники МПС России; ежемесячно совместно с машинистом-инструктором по обучению управления автотормозами составлять по локомотивному депо для представления в службу локомотивного хозяйства железной дороги анализы результатов расшифровки скоростемерных лент и работы приборов безопасности.

3.18. Прием маршрутов от машинистов локомотивов и МВПС без скоростемерных лент запрещается.

Читайте также: