Мышечно тонический синдром берут ли в армию

Обновлено: 25.06.2024

Для цитирования: Черненко О.А. Лечение болевых скелетно-мышечных поясничных синдромов. РМЖ. 2000;10:408.

ММА им. И.М. Сеченова

Проблеме лечения вертеброгенных болевых синдромов в спине посвящено немало монографий и статей, но общепринятых программ по ведению этой наиболее социально значимой и распространенной группы больных практически нет. Это связано с тем, что выявлением и реабилитацией этих больных занимаются врачи различных специальностей, в части случаев не имеющих специализированной нейроортопедической подготовки. Многообразие вариантов течения заболеваний, связанные с этим различия патогенеза болевого синдрома значительно затрудняют выбор адекватного, патогенетически обоснованного, комплексного лечения. Постоянные поиски способов избавления от страданий приводят к возникновению бесчисленных методов лечения. С традиционной точки зрения, наиболее надежным и эффективным представляются постельный режим и назначение фармакологических препаратов. В последнее время альтернативно предлагаются различные методы нелекарственной терапии (массаж, иглорефлексотерапия, электропроцедуры, вытяжение, гипноз, мануальная терапия и т.д.), и все они имеют своих защитников. Таким образом, сразу возникают вопросы о том, каким методам отдать предпочтение и при каком болевом синдроме оправдано сочетание различных лечебных мероприятий [1, 2, 3].

Основные причины боли в спине

Анатомические структуры пояснично-крестцового отдела позвоночника хорошо иннервированы, поэтому источником возникновения боли может быть любое анатомическое образование. Ощущение боли связано с активацией ноцицепторов в поврежденных структурах. Раздражение ноцицепторов передается в центральную нервную систему (ЦНС) и вызывает комплекс физиологических и психологических реакций, формирующих ощущение боли, и соответствующие рефлекторные и поведенческие изменения. Среди прочих соматовегетативных реакций развивается более или менее локализованный мышечный спазм, представляющий собой защитный физиологический феномен, ограничивающий подвижность пораженного отдела позвоночника. Кроме указанного наиболее частого механизма боли, обусловленного заболеваниями позвоночника, другими причинами могут быть длительная компрессия нервных корешков или развитие зон локальных функциональных и морфологических изменений в мышцах (триггерных зон), также вызывающих боль – миодистрофический, или миофасциальный синдром. Очень часто именно спазмированные мышцы становятся причиной боли, что запускает вторичный “болевой круг“, сохраняющийся в течение длительного времени за счет нейрональных механизмов – путем активации нервных путей на периферии [3–5].

Рефлекторные болевые синдромы

Наиболее часто в клинической практике встречаются рефлекторные болевые синдромы (около 85% больных с болями в спине). Они обусловлены раздражением рецепторов фиброзного кольца, мышечно-суставных структур позвоночника и не сопровождаются неврологическим дефектом. В реализации болевого синдрома на пояснично-крестцовом уровне огромное значение придается дисфункции крестцово-подвздошных сочленений, травме копчика [6, 7].

Клиническая картина люмбаго, люмбалгии, люмбоишалгии, миофасциального синдрома, варианты течения и их интерпретация в настоящее время достаточно широко освещены в литературе [1–6, 8, 9]. Остановимся лишь на наиболее сложных вопросах восстановительной комплексной терапии этих синдромов. В острый период необходимо добиться максимальной разгрузки пояснично-крестцового отдела позвоночника с одновременной его иммобилизацией. Это достигается назначением постельного режима (покоя), причем ранее считалось, что необходим деревянный щит или жесткий настил. Последние рекомендации не только не оправданны, а в части случаев могут причинить дополнительные неудобства больному. Следовательно, прежде всего, больной должен находиться в комфортных для него условиях. Важно именно на этом этапе показать или, как правило, пациент сам находит максимально безболезненную позу. Недопустим длительный постельный режим. На 2–4-е сутки пациента необходимо активизировать с помощью щадящих методов мануальной медицины, которые направлены, прежде всего, на снятие мышечно-связочных дисбалансов, мышечно-тонических реакций, причем речь вообще не идет о манипуляциях на позвоночнике. Применяются только мягкие техники (все виды массажа, постизометрическая релаксация). Необходимо подчеркнуть, что эти процедуры должен производить подготовленный специалист в этой области. Одновременно подключают фармакологические препараты из группы нестероидных противовоспалительных препаратов и миорелаксантов, раздражающих гелей и мазей. В ряде случаев применяют новокаиновые блокады, хотя “сухой укол“ иглой часто не уступает по анальгетическому эффекту. Применение тракции (вытяжения), рекомендуемое многими авторами в остром периоде заболевания, подлежит пересмотру, так как мышечно-тонические реакции со стороны мышечно-связочных структур не дают добиться должного результата, и в части случаев эта процедура вызывает обострение. Наиболее адекватным является назначение диадинамических и синусоидально модулированных токов, вакуум-терапии, электрофореза. При уменьшении болевого синдрома приступают к лечебной физкультуре, с постепенным увеличением нагрузки.

Очень важно, что комплексная терапия должна быть направлена в каждом конкретном случае на устранение причины возникновения болевого синдрома.

Компрессионные радикулопатии

В генезе компрессионных радикулопатий выделяют следующие патогенетические механизмы: сдавление, ишемия, воспаление, отек. Наиболее изучен механический фактор, который при определенных условиях вызывает ирритацию или компрессию, ангуляцию или натяжение нервного корешка в эпидуральном пространстве или области межпозвонковых отверстий. При этом механическое воздействие на корешок могут оказать экструзии диска, гипертрофированная желтая связка, задние остеофиты, смещенные или гипертрофированные суставные отростки, края тел позвонков, рубцовые ткани и другие образования, приводящие к уменьшению пространства позвоночного канала и межпозвонковых отверстий. Эти обстоятельства нашли подтверждения при гистологических исследованиях, при которых были обнаружены воспалительные и фиброзные изменения, спаечные процессы вокруг пораженных нервных корешков. При этом боли носят пронзающий, стреляющий характер, присутствуют в той или иной степени моторный и сенсорный дефекты [1, 4, 9]. Заслуживает внимания венозная патология, вызванная сдавлением вен, сопровождающих пятый поясничный и первый крестцовый корешки. Сдавление этих вен может привести к развитию клинической картины радикуломиелоишемии. В клинической картине значительную роль играет время развития компрессии корешка. В остром периоде (1 – 6 сут) необходимо внутривенное введение сосудистых препаратов, венотоников в сочетании с миорелаксантами и диуретиками. Одновременно производят периартикулярную или эпидуральную блокаду с кортикостероидами, что в свою очередь помогает значительно снять отек корешка. При выраженных стреляющих, нестерпимых болях назначают антиконвульсанты. При интенсивных, не купирующихся другими средствами болях возможно применение наркотических анальгетиков. При улучшении самочувствия пациента на 40–50% в комплекс вводят физиопроцедуры направленные на уменьшение мышечного спазма (вакуумный массаж, фонофорез, электрофорез). В зависимости от состояния пациента уже на 3–5-е сут. можно подключать методы щадящей мануальной медицины. Это, как правило, приемы на мобилизацию, релаксацию мышц, что в свою очередь ведет к уменьшению анталгического сколиоза, увеличению обьема движений в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Нередко в стационар поступают пациенты с повторными обострениями радикулярного синдрома, с остаточными явлениями в виде легкого пареза или гипалгезии в зоне пораженного корешка. В этих случаях необходим тщательный анализ причин болевого синдрома, так как предшествующее изменение двигательного стереотипа (кифосколиоз, косой таз, мышечно-тонические, мышечно-дистрофические синдромы ишиокруральной мускулатуры) формируют в каждом конкретном случае свой болевой источник (мышца, связка, сустав), именно на эти структуры и должна быть направлена восстановительная терапия [2, 6].

В случае неэффективности проводимого лечения в остром периоде радикулярных синдромов в течение месяца в условиях специализированного отделения необходимо рассматривать вопрос о нейрохирургическом вмешательстве.

Показаниями к оперативному лечению следует считать сдавление корешков конского хвоста с парезом стопы, анестезией аногенитальной области, нарушением функций тазовых органов.

Боли у пожилых

Возрастные изменения после 60 лет носят распространенный характер в пределах нескольких сегментов или отделов позвоночника, которые наступают вслед за дистрофическими изменениями в межпозвоночных дисках. У пожилых пациентов болевые синдромы диффузные, умеренные или слабо выраженные и протекают по типу подострой люмбоишалгии. Довольно часто имеет место сочетание выраженных вегетативно-сосудистых и трофических расстройств. В патогенезе вертеброневрологических нарушений играют большую роль венозные нарушения. Клинические проявления, связанные с венозной дисфункцией, имеют свои специфические черты: боли усиливаются после тепловых процедур, после сна, пребывания в неудобной рабочей позе. Регресс болевого синдрома отмечается после ходьбы, разминки. Боли умеренно выраженные и стойкие по характеру. Редко встречаются корешковые синдромы, так как дистрофические изменения в конечном итоге приводят к остеофиброзу, что способствует уменьшению подвижности позвоночника и своеобразной его иммобилизации [4].

В 42% случаев у людей старше 50 лет без видимых причин развивается коксартроз, что на ранних стадиях может имитировать постуральные и викарные варианты изменений в мышцах при люмбоишалгических синдромах. При коксартрозе вертебральный синдром отсутствует в течение ряда лет. На фоне развивающегося процесса возникают суставные симптомы: чувство скованности, тугоподвижность, хруст в суставе. Боли в области сустава обычно тупые, ноющие. Они непостоянные, усиливающиеся после длительной ходьбы, ношения тяжестей, в холодную погоду и в начале движения после длительного покоя (стартовые боли). Зоны распространения боли – это, как правило, паховая, седалищная области, коленный сустав. Анталгическая установка отводящих и сгибательных мышц бедра ведет к функциональному выключению тазобедренного сустава. В дальнейшем, когда развиваются грубые нейродистрофические изменения, возникает патологическая установка ноги - состояние флексии, аддукции и внешней ротации бедра. При ходьбе происходит смещение таза вверх и вперед, компенсаторное гиперлордозирование позвоночника “кланяющаяся походка” [2, 6].

У пожилых пациентов, жалующихся на хронические боли в спине, с выявленными корешковыми симптомами и ремитирующими неврологическими расстройствами, можно заподозрить поясничный спинальный стеноз. Анамнез этих пациентов обычно показывает, что они нуждаются в отдыхе при прогулках на короткие расстояния. Кроме того, характерны изменения позы – обычно наклоны вперед или принятие сидячего положения приносят облегчение. Определяется изменение глубоких рефлексов, нарушение чувствительности и, как правило, мышечная слабость. Стеноз на поясничном уровне может быть обусловлен сужением спинального канала, его латеральных карманов, межпозвонковых отверстий измененными костными или мягкими тканями. Наиболее частой причиной развития стеноза позвоночного канала на поясничном уровне являются экструзии межпозвонковых дисков и дегенерация фасеточных сочленений с гипертрофией связочного аппарата [4, 6]. Патогенез блока проведения по нервным волокнам при спинальном стенозе состоит в относительной ишемии корешков во время физической нагрузки и изменения положения тела, а не является следствием механической компрессии нервных волокон. Компрессия нормального периферического нерва или корешка может вызывать онемение вследствие ишемии, хотя не является причиной возникновения боли. Если эти образования находятся в состоянии постоянной ирритации, даже минимальная механическая деформация провоцирует появление боли.

Лечение хронических вертеброгенных болевых синдромов в этой группе должно быть особенно дифференцированным и щадящим, так как помимо болевого синдрома имеет место сопутствующая соматическая патология. Наличие выраженных рентгенологических, КТ изменений позвоночника часто вводит врача в заблуждение, обусловливает необоснованное назначение нестероидных противовоспалительных препаратов. Хотя НПВП и достаточно эффективные анальгетики, риск побочных эффектов при их применении у пожилых достаточно велик, особенно при сопутствующих заболеваниях ЖКТ и хроническом болевом синдроме, остеопорозе. Простагландины оказывают важное регулирующее воздействие на метаболизм кости, а, как известно, НПВП ингибируют простагландины. На первое место среди фармакологических средств выходят антиагреганты: пентиксифиллин, ацетилсалициловая кислота, венотоники (тиамин, теофиллин и др.), миорелаксанты (тизанидин, баклофен), в части случаев предпочтительнее назначение препаратов из группы бензодиазепинов – диазепам и др., так как наряду с успокаивающим, снотворным эффектом они обладают и выраженным миорелаксирующим действием. В меньшей степени обосновано назначение противосудорожных препаратов и нейролептиков. Ведущее место при лечении болевых синдромов занимают аппликации на болевые участки кожи гелей, мазей, как лечебных, так и раздражающих (кетопрофен, нонивамид и др.). Оправданно применение и аппликаций димексида в сочетании с кортикостероидами, цианокобаламином, лидокаином, прокаином. Немедикаментозная терапия включает в себя рефлексотерапию (иглорефлексотерапия, точечный массаж, чрескожная электронейромиостимуляция и др.). Мануальная медицина должна исключать манипуляции на позвоночнике, хотя мягкие мышечно-энергетические техники на связочно-мышечно-суставном аппарате оправданны.

Психогенные поясничные боли

У пациентов, предъявляющих жалобы на типичные мышечно-скелетные боли, не удается выявить отчетливых нейроортопедических изменений. Причем у этих больных могут присутствовать умеренно выраженный мышечно-тонический, миофасциальный синдром, хотя лидируют тревожно-депрессивные расстройства. Подобная клиническая картина в течение 6 мес и более с наличием актуального психогенного фактора, при отсутствии психических заболеваний может трактоваться как психогенная боль. Выделяют первичную и вторичную формы поясничной психогенной боли. Собственно, первичные психогенные болевые синдромы, как правило, обусловлены нарушением социальной адаптации, личностными особенностями, стрессовыми ситуациями любой природы, кроме болевой. Поскольку боль для этих пациентов является в высшей степени реальной, то естественно формируется типичное болевое поведение, что в свою очередь приводит к болевой позе, ограничению движений, как следствие – развитие мышечно-тонических, миофасциальных синдромов. Вторичные психогенные болевые синдромы обусловлены органическими, в данном случае мышечно-скелетными болями, что формирует типичные невротические изменения: истерические, ипохондрические, депрессивные, тревожные нарушения [3, 10]. Все перечисленные изменения в свою очередь запускают психогенный компонент формирования боли. Частота возникновения психогенных болевых синдромов на поясничном уровне не велика по сравнению с другими локализациями, например головной болью, но именно эта группа больных требует к себе назначения специфического, комплексного лечения. При лечении психогенных болевых синдромов применяют фармакологические и психотерапевтические методики. Из фармакологических препаратов базовыми являются трициклические антидепрессанты и нейролептики. На сегодняшний день обоснованно применение низких суточных доз амитриптилина (90 мг), так как низкие дозы амитриптилина помимо антидепрессивного действия оказывают выраженный супрессивный эффект на эндогенную систему боли. Из других трициклических антидепрессантов можно рекомендовать флуоксетин, миансерин, кломипрамин и др.

Терапию нейролептиками (препараты производные фенотиазина и тиоксантена) начинают с малых доз и, как правило, сочетают с приемом трициклических антидепрессантов, хотя существуют схемы монотерапии. Из перечисленных препаратов предпочтение отдается флупентиксолу (3 мг/сут), так как этот нейролептик оказывает наиболее выраженное анальгетическое действие из всех препаратов нейролептического ряда [10].Особое место в лечении психогенных болевых синдромов занимает психотерапия, но сочетание трех базовых методов дает более выраженный положительный лечебный эффект.

1. Вейн А. М., Авруцкий М. Я. Боль и обезболивание. М., Медицина, 1997.

2. Веселовский В. П. Практическая вертеброневрология и мануальная медицина. Рига, 1991.

3. Иваничев Г. А. Болезненные мышечные уплотнения. Казань, КГУ, 1990.

4. Левит К., Захсе Й., Янда В. Мануальная медицина, М.,

5. Попелянский Я.Ю. Болезни периферической нервной системы. М., 1989.

6. Яхно Н.Н. и др. Болезни нервной системы. М., Медицина, 1995; том 1–2.

7. Bonica J.J. The management of pain. 2 -nd Ed. Vol.1–2 Philadelphia, 1990.

8. Melsack R., Wall P.F. Psychophysysiology of pain. - Intern. Anesthesiol. Clinics. 1970; 8: 3.

9. Mooney V., Robertson J. The facet sundrome. Clin Orthop, 1976; 115: 149–56.

10. King S. A., Strain J.J. Revising the category of somatoform pain disorders. Hospital and Community Psychiatry. 1992; 43, 217–9.

11. Zitman F. G., Linssen A.С.G., Edelbrock P.M. and Steynen T. M. Low-dose amitriptyline in chronic pain: the gain is modest. Pain. 1990; 35–42.

Боли в спине — одна из наиболее распространенных жалоб, которые пациенты предъявляют в общемедицинской практике. Часто они вызываются остеохондрозом позвоночника — дегенеративным поражением хряща межпозвонкового диска и реактивными изменениями со стороны

Боли в спине — одна из наиболее распространенных жалоб, которые пациенты предъявляют в общемедицинской практике. Часто они вызываются остеохондрозом позвоночника — дегенеративным поражением хряща межпозвонкового диска и реактивными изменениями со стороны тел смежных позвонков. Поражение межпозвонкового диска развивается вследствие его повторных травм (подъем тяжести, избыточная статическая и динамическая нагрузка, падения и др.) и возрастных дегенеративных изменений. Студенистое ядро, центральная часть диска, высыхает и частично утрачивает амортизирующую функцию. Фиброзное кольцо, расположенное по периферии диска, истончается, в нем образуются трещины, к которым смещается студенистое ядро, образуя выпячивание (пролапс), а при разрыве фиброзного кольца — грыжу. В настоящее время созданы препараты, оказывающие структурно-модифицирующее действие на хрящевую ткань (старое название — хондропротекторы). Типичным представителем группы является препарат хондро, назначаемый курсом по 4 месяца (эффект сохраняется 2 месяца после отмены). В пораженном позвоночном сегменте возникает относительная нестабильность позвоночника, развиваются остеофиты тел позвонков (спондилез), повреждаются связки и межпозвонковые суставы (спондилоартроз). Грыжи межпозвонковых дисков наиболее часто наблюдаются в нижних поясничных дисках, реже — в нижних шейных и верхних поясничных, крайне редко — в грудных. Грыжи диска в тело позвонка (грыжи Шморля) клинически не значимы, грыжи диска в заднем и заднебоковом направлении могут вызвать сдавление спинно-мозгового корешка (радикулопатию), спинного мозга (миелопатию на шейном уровне) или их сосудов.

Кроме компрессионных синдромов возможны рефлекторные (мышечно-тонические), которые обусловлены импульсацией из рецепторов в ответ на изменения в дисках, связках и суставах позвоночника — болезненный мышечный спазм. Рефлекторное напряжение мышц вначале имеет защитный характер, поскольку приводит к иммобилизации пораженного сегмента, однако в дальнейшем этот фактор становиться причиной возникновения боли. В отличие от компрессионных синдромов остеохондроза позвоночника, которые встречаются относительно редко, болевые мышечные спазмы возникают в течение жизни практически у каждого второго человека.

Классический пример болезненного мышечного спазма представляет люмбаго (поясничный прострел), который характеризуется резкой, простреливающей болью в пояснице, развивающейся, как правило, при физической нагрузке (подъем тяжести и др.) или неловком движении. Больной нередко застывает в неудобном положении, попытка движения приводит к усилению боли. При обследовании выявляют напряжение мышц спины, обычно сколиоз, уплощение поясничного лордоза или кифоз.

Люмбалгия — боль в спине — и люмбоишиалгия — боль в спине и по задней поверхности ноги — развиваются чаще после физической нагрузки, неловкого движения или переохлаждения, реже — без каких-либо причин. Боли носят ноющий характер, усиливаются при движениях в позвоночнике, определенных позах, ходьбе. Для люмбоишиалгии характерна боль в ягодице, в задненаружных отделах ноги, не достигающая пальцев. При обследовании выявляют болезненность, напряжение мышц спины и задней группы мышц ноги, ограничение подвижности позвоночника, часто сколиоз, симптомы натяжения (Ласега, Вассермана и др.).

На шейном уровне могут возникать рефлекторные мышечно-тонические синдромы: цервикалгия и цервикобрахиалгия, которые чаще развиваются после физической нагрузки или неловкого движения шеи. Цервикалгия — боль в шейной области, которая нередко распространяется на затылок (цервикокраниалгия). Цервикобрахиалгия — боль в шейной области, распространяющаяся на руку. Характерно усиление болей при движениях в шее или, наоборот, при длительном статическом положении (в кино, после сна на плотной высокой подушке и др.). При обследовании выявляют напряжение шейных мышц, часто наблюдается ограничение движений в шейном отделе, болезненность при пальпации остистых отростков и межпозвонковых суставов на стороне боли.

При компрессии нервного корешка (радикулопатии) кроме болезненного мышечного спазма и ограничений подвижности в позвоночнике и конечностях выявляются чувствительные, рефлекторные и (или) двигательные нарушения в зоне пораженного корешка. На поясничном уровне чаще поражаются пятый поясничный (L5) и первый крестцовый (S1) корешки, реже — четвертый поясничный корешок и очень редко — верхние поясничные корешки. Радикулопатии нижних шейных корешков встречаются значительно реже.

Болезненный мышечный спазм возникает и при другой довольно распространенной причине болей в спине и конечностях — миофасциальных болях, вызванных формированием так называемых триггерных зон в мышцах и (или) связанных с ними фасциях. Миофасциальные боли проявляются напряжением мышц и наличием в них триггерных точек, выявление которых осуществляется путем мануального исследования мышц. Активная триггерная точка — постоянный источник боли, усиливающийся при ее пальпации в мышце; латентная триггерная точка вызывает боль только при ее пальпации. Для каждой мышцы существует самостоятельный миофасциальный синдром с характерной локализацией боли при раздражении триггерной зоны, распространяющийся за пределы проекции мышцы на кожную поверхность. Очаговые неврологические нарушения отсутствуют, за исключением тех случаев, когда напряженные мышцы сдавливают нервный ствол.

Важно помнить, что боли в спине могут быть единственным симптомом при опухоли спинного мозга, сирингомиелии и других заболеваниях спинного мозга. Боли возникают при деструкции позвонков и поражении нервных корешков вследствие инфекционных процессов (туберкулезный спондилит, спинальный эпидуральный абсцесс), новообразованиях (первичные и метастатические опухоли позвоночника, миеломная болезнь), дисметаболических нарушениях (остеопороз, гиперпаратиреоз, болезнь Педжета). Боль в спине может быть следствием перелома позвоночника, его врожденных или приобретенных деформаций (сколиоза и др.), стеноза позвоночного канала, спондилолистеза, анкилозирующего спондилоартрита.

Она возможна при различных соматических заболеваниях (сердца, желудка, поджелудочной железы, почек, органов малого таза и др.) по механизму отраженных болей.

Диагноз рефлекторных и компрессионных осложнений остеохондроза основывается на клинических данных и требует исключения других возможных причин болей в спине. Рентгенографию позвоночника используют, в основном, для исключения врожденных аномалий и деформаций, воспалительных заболеваний (спондилитов), первичных и метастатических опухолей. Рентгеновская КТ или МРТ позволяет выявить грыжу диска, определить ее размеры и локализацию, а также обнаружить стеноз позвоночного канала, опухоль спинного мозга.

Диагноз миофасциальных болей основывается на клинических данных (выявление болезненного мышечного напряжения одной или нескольких мышц) и требует исключения других возможных причин боли; дифференциальный диагноз с рефлекторными синдромами (мышечно-тоническими синдромами) вследствие остеохондроза позвоночника часто вызывает сложности; возможно сочетание этих заболеваний.

Лечение рефлекторных синдромов и радикулопатий вследствие остеохондроза основывается в остром периоде на обеспечении покоя — больному рекомендуется избегать резких наклонов и болезненных поз. Предписаны постельный режим в течение нескольких дней до стихания резких болей, жесткая постель (щит под матрац), прием миорелаксантов центрального действия, при необходимости — также дополнительно анальгетиков, нестероидных противовоспалительных средств. Для облегчения передвижения в этот период следует надеть шейный или поясничный корсет (фиксирующий пояс). Можно использовать физиотерапевтические анальгезирующие процедуры, втирание обезболивающих мазей, компрессы с 30–50-процентным раствором димексида и новокаином, новокаиновые и гидрокортизоновые блокады. При ослаблении болей рекомендуют постепенное увеличение двигательной активности и упражнения на укрепление мышц.

При хроническом течении рефлекторных синдромов и радикулопатий могут быть эффективны мануальная терапия, рефлексотерапия, физиотерапевтическое лечение, санаторно-курортное лечение. Хирургическое лечение (удаление грыжи диска) необходимо в тех редких случаях, когда возникает сдавление спинного мозга или корешков конского хвоста. Хирургическое лечение также показано при дискогенной радикулопатии, сопровождающейся выраженным парезом, и при длительном (более трех-четырех месяцев) отсутствии эффекта от консервативного лечения и наличии большой грыжи диска. Для профилактики обострений остеохондроза рекомендуют избегать провоцирующих факторов (подъем больших грузов, ношение тяжелой сумки в одной руке, переохлаждение и др.), регулярно заниматься лечебной гимнастикой.

При миофасциальных болях необходимо, чтобы мышца находилась в покое в течение нескольких дней. В качестве лечения можно назначать упражнения на растяжение мышц (постизометрическая релаксация), физиотерапию, рефлексотерапию или местное введение анестетиков в триггерные зоны, компрессы с димексидом и анестетиками.

Для лечения болезненного мышечного спазма миорелаксанты используются внутрь или парентерально. Снижая рефлекторное мышечное напряжение, миорелаксанты уменьшают боль, улучшают двигательные функции и облегчают проведение лечебной физкультуры. Лечение миорелаксантами начинают с обычной терапевтической дозы и продолжают до тех пор, пока сохраняется болевой синдром; как правило, курс лечения составляет несколько недель. В ходе целого ряда исследований удалось доказать, что при болезненном мышечном спазме добавление к стандартной терапии (нестероидные противовоспалительные средства, анальгетики, физиотерапия, лечебная гимнастика) миорелаксантов приводит к более быстрому регрессу боли, мышечного напряжения и улучшению подвижности позвоночника.

В качестве миорелаксантов применяются мидокалм, баклофен и сирдалуд. Миорелаксанты обычно не комбинируют друг с другом. Для снятия болезненных мышечных спазмов можно также использовать диазепам (седуксен, реланиум) в индивидульно подобранной дозе.

Баклофен оказывает миорелаксирующее действие преимущественно на спинальном уровне. Препарат близок по структуре к γ -аминомасляной кислоте (ГАМК); он связывается с пресинаптическими ГАМК-рецепторами, приводя к уменьшению выделения эксцицаторных аминокислот (глутамата, аспратата) и подавлению моно- и полисинаптической активности на спинальном уровне, что и вызывает снижение мышечного тонуса; баклофен также оказывает умеренное центральное анальгезирующее действие. Он хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта, максимальная концентрация в крови достигается через 2-3 ч после приема. Начальная доза составляет 15 мг в сутки (в три приема), затем дозу увеличивают на 5 мг каждый день до получения желаемого эффекта, препарат принимают во время еды. Обычные дозы для лечения болезненного мышечного спазма 20—30 мг. Максимальная доза баклофена для взрослых составляет 60—75 мг в сутки. Побочные эффекты чаще проявляются сонливостью, головокружением. Иногда возникают тошнота, запор, диарея, артериальная гипотония; требуется осторожность при лечении больных пожилого возраста.

Сирдалуд (тизанидин) — агонист α-2 адренергических рецепторов. Препарат снижает мышечный тонус вследствие подавления полисинаптических рефлексов на уровне спинного мозга, что может быть вызвано угнетением высвобождения возбуждающих аминокислот и активацией глицина, снижающего возбудимость интернейронов спинного мозга; сирдалуд обладает также умеренным центральным анальгезирующим действием. При приеме внутрь максимальная концентрация сирдалуда в крови достигается через час, прием пищи не влияет на его фармакокинетику. Начальная доза препарата составляет 6 мг в сутки в три приема, средняя терапевтическая доза — 12—24 мг в сутки, максимальная доза — 36 мг в сутки. В качестве побочных эффектов отмечаются сонливость, головокружение, незначительное снижение артериального давления; требуется осторожность при приеме препарата больными пожилого возраста.

Мидокалм (толперизон) в течение длительного времени широко используется при лечении рефлекторных и компрессионных осложнений дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника (остеохондроз, спондилез, спондилоартроз) и миофасциальных болей [3]. Мидокалм оказывает преимущественно центральное миорелаксирующее действие. Снижение мышечного тонуса при приеме препарата связывается с угнетающим влиянием на каудальную часть ретикулярной фармации и подавлением спинно-мозговой рефлекторной активности. Препарат обладает умеренным центральным анальгезирующим действием и легким сосудорасширяющим влиянием. Прием мидокалма начинают с 150 мг в сутки три раза в день, постепенно увеличивая дозу до получения эффекта, у взрослых обычно до 300—450 мг в сутки. Для быстрого эффекта препарат вводится внутримышечно по 1 мл (100 мг) два раза в сутки или внутривенно по 1 мл один раз в сутки.

Эффективность и безопасность применения мидокалма при болезненном мышечном спазме доказана в ходе двойного слепого плацебо-контролируемого исследования [4]. В восьми исследовательских центрах 110 больных в возрасте от 20 до 75 лет методом рандомизации получали мидокалм в дозе 300 мг в сутки или плацебо в сочетании с физиотерапией и реабилитацией в течение 21 дня. В качестве объективного критерия эффективности лечения рассматривают болевой порог давления, измеряемый с помощью специального прибора (Pressure Tolerance Meter) в 16 симметричных точек туловища и конечностей. Кроме того, пациенты субъективно оценивали свое состояние по интенсивности боли, ощущению напряжения мышц и подвижности позвоночника; врач также оценивал напряжение мышц и подвижность позвоночника. Перед началом лечения и после его окончания проводилось развернутое клиническое и лабораторное обследование, включая ЭКГ, измерение артериального давления, биохимический анализ крови по 16 показателям.

Согласно результатам исследований, применение мидокалма достоверно снижает болезненный мышечный спазм, измеряемый объективно инструментальным методом. Различие между группами лечения и плацебо, которое отмечалось уже на четвертый день, постепенно увеличивалось и становилось статистически достоверным на 10-й и 21-й дни лечения, которые были выбраны в качестве конечных точек для доказательного сравнения. Анализ субъективной оценке результатов лечения, данной врачами и пациентами после его окончания (через 21 день), показал, что в группе больных, получавших мидокалм, достоверно чаще результаты лечения оценивались как очень хорошие, тогда как в группе плацебо эффект существенно чаще отсутствовал. Согласно субъективной оценке результатов лечения, данной больными после его окончания (через 21 день), каких-либо значимых различий, касающихся переносимости мидокалма и плацебо, выявлено не было. У подавляющего большинства больных отмечалась хорошая переносимость мидокалма. Результаты ЭКГ, биохимические и гематологические показатели в группе пациентов, принимавших как мидокалм, так и плацебо, также не различались.

Важно отметить, что более половины (62%) пациентов, включенных в исследование, получали другие виды терапии до начала исследования, и у большинства из них (68%) при этом не отмечалось улучшения. Это свидетельствует об эффективности мидокалма в лечении болезненного мышечного спазма, резистентного к другим видам терапии.

Введение мидокалма парентерально позволяет быстро снять боль и уменьшить мышечное напряжение. При вертеброгенном мышечно-тоническом синдроме внутримышечное введение 100 мг мидокалма ослабляет боль уже через 1,5 ч, а лечение мидокалмом в течение недели по 200 мг/сут в/м, а затем на протяжении двух недель по 450 мг/сут перорально имеет достоверное преимущество над стандартной терапией; при этом терапия мидокалмом не только позволяет уменьшить боль, но и снимает тревожность, повышает умственную работоспособность [1].

При болезненном мышечном спазме достоинствами мидокалма помимо эффективного миорелаксирующего и обезболивающиего эффекта являются отсутствие побочных эффектов и хорошее взаимодействие с нестероидными противовоспалительными средствами, что во многих случаях позволяет уменьшить дозу последних и вследствие этого ослабить или даже полностью устранить их побочные эффекты, не снижая эффективности лечения.

Важным преимуществом мидокалма перед другими миорелаксантами является отсутствие седативного эффекта и мышечной слабости при его приеме. Это преимущество доказано в ходе двойного слепого плацебо-контролируемого исследования [5]. В исследовании вошли 72 здоровых добровольца в возрасте от 19 до 27 лет (средний возраст — 21,7 лет). Исследование проводилось в течение восьми дней, все это время добровольцы методом рандомизации получали 150 или 450 мг мидокалма в сутки в три приема либо плацебо — также в три приема. Нейропсихологические исследования осуществляются утром в первый и последний (восьмой) дни исследования до и после приема мидокалма через 1,5, 4 и 6 ч либо плацебо. Результаты исследования не показали каких-либо существенных различий в скорости сенсомоторных реакций и быстроте выполнения различных психологических тестов через 1,5, 4 и 6 ч после приема мидокалма в дозе 50 или 150 мг либо плацебо. Аналогичные исследования, проведенные на восьмой день с начала приема мидокалма, также не показали существенных различий в сравнении с группой плацебо. Это свидетельствует о хорошей переносимости мидокалма и возможности назначения его в тех случаях, когда по роду деятельности пациенту требуется сохранить быстроту реакций и способность концентрировать внимание, в том числе при вождении автомобиля.

Таким образом, болезненный мышечный спазм представляет собой одну из наиболее распространенных причин болей в спине (вследствие рефлекторных синдромов остеохондроза или миофасциальных болей). В таких случаях рекомендуется применение миорелаксантов в комбинации с различными лекарственными средствами, физиотерапией и лечебной гимнастикой. В последние годы доказана эффективность и безопасность миорелаксанта мидокалма, который не вызывает седативного эффекта и выпускается в форме для парентерального введения с целью быстрого купирования болевого синдрома.

Литература.

- Авакян Г. Н., Чуканова Е. И., Никонов А. А. Применение мидокалма при купировании вертеброгенных болевых синдромов // Журн. неврол. и психиат. 2000. № 5. С. 26-31.

- Парфенов В. А., Яхно Н. Н. Неврология в общемедицинской практике. - М., 2001.

- Парфенов В. А. Мидокалм в неврологической практике // Лечение нервных болезней. 2002. № 2. С. 10-12.

- Pratzel H. G., Alken R. G., Ramm S. Efficacy and tolerance of repeated doses of tolperisone hydrochloride in the treatment of painful reflex muscle spasm: results of a prospective placebo-controlled double-blind trial // Pain. 1996. Vol. 67.- P. 417-425.

- Dulin J., Kovacs L., Ramm S. et al. Evaluation of sedative effects of single and repeated doses of 50 mg and 150 mg tolperisone hydrochloride. Results of a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled trial // Pharmacopsychiat. 1998. Vol. 31. P. 137-142.

В. А. Парфенов, доктор медицинских наук, профессор ММА им. И. М. Сеченова

Т. Т. Батышева, кандидат медицинских наук Поликлиника восстановительного лечения №7 Москвы

Миалгия возникает при движении или надавливании на мышцы. Ей может быть подвержена одна или сразу несколько мышц. Болезненные ощущения могут охватывать связки и сухожилия, расположенные рядом. Если Вы хотите знать, почему болят мышцы вашего тела и как снять боль в мышцах, обращайтесь в Клинику боли ЦЭЛТ. Наши врачи проведут диагностику и выяснят причину, по которой вас беспокоят неприятные ощущения. В соответствии с ней будет назначено лечение, которое обязательно будет эффективным.

Причины боли в мышцах

Причины боли в мышцах могут быть разными. Ниже представлены наиболее распространённые из них.

Травмы мышц

Травмы мышц, как правило, возникают вследствие физических нагрузок. Они охватывают определённые группы мышц и включают в себя:

- растяжения — возникают из-за резкого сильного мышечного растяжения или сокращения и характеризуются жёсткостью мышц и болью, которые держатся несколько дней;

- перегрузки мышц, или крепатура, возникают при интенсивных тренировках при переходе на новый уровень нагрузок, характеризуются болезненными ощущениями в мышцах, которые возникают по причине их микротравм.

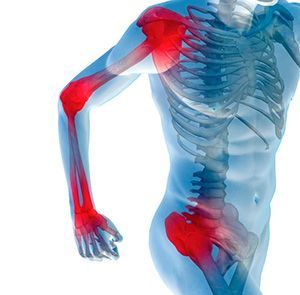

Мышечно-тонический синдром

Мышечно-тонический синдром — это длительное стойкое напряжение мышцы, сопровождающееся формированием в ней болезненных уплотнений. Для этого состояния характерен мышечный спазм, который появляется рефлекторно, как правило, при патологиях позвоночника вследствие раздражения нервных корешков. Синдром возникает при:

-

;

- интенсивной нагрузке на спину;

- длительных по времени статических нагрузках.

Принято различать два вида синдрома:

- диффузный — вовлечён участок мышцы;

- генерализованный — вовлечены мышцы сгибатели и разгибатели.

Самыми распространёнными видами мышечно-тонического синдрома являются синдромы следующих мышц:

- передней стенки грудины;

- грушевидной;

- малой грудной;

- косой мышцы головы;

- подвздошно-поясничной;

- икроножной;

- спины.

Инфекционные заболевания мышц

Миозиты паразитарной, бактериальной и вирусной природы представляют собой воспаление мышц, возникающих, в том числе и вследствие осложнения других заболеваний. При миозитах могут болеть все мышцы тела: верхних и нижних конечностей и туловища. При движениях боль проявляется ярче, в мышцах можно прощупать плотные узелки.

При гнойном миозите боль усиливается и сопровождается:

- повышением температуры тела;

- напряжением поражённой мышцы;

- отёком больной мышцы и покраснением кожи над ней.

Фибромиалгия

Фибромиалгия — это симметричная боль в мышцах, связках и сухожилиях хронического характера. Она может локализоваться в области:

- затылка;

- грудной клетки;

- шеи;

- нижней части спины;

- бедра возле коленного сустава.

Чаще всего этот болевой синдром встречается у женщин. Помимо симметричной боли во всём теле, присутствуют следующие симптомы:

- нарушения сна;

- утренняя скованность

- синдром хронической усталости;

- апноэ.

Другие причины боли в мышцах

К другим факторам, которые могут спровоцировать боль в мышцах, относят:

- ревматическую болезнь (ревматическая полимиалгия);

- приём лекарственных препаратов для снижения артериального давления и статинов

- системную красную волчанку;

- воспаления мышц аутоиммунной этиологии;

- дефицит кальция и калия в организме.

Наши врачи

Диагностика боли в мышцах

Как правило, диагностика основывается на истории заболевания и его клинических проявлениях. Для подтверждения или дифференцирования причины миалгии могут применяться:

- рентгенологические исследования; ; ; ;

- лабораторные методы исследования;

- биопсия мышц.

Лечение боли в мышцах

В Клинике боли ЦЭЛТ применяются современные методики лечения боли в мышцах, которые позволяет эффективно справляться с существующей проблемой. В первую очередь оно направлено на устранение её первоисточника. Системная терапия позволяет свести к минимуму (а то и полностью исключить) болезненные ощущения. Она предусматривает применение обезболивающих средств, нестероидных противовоспалительных препаратов и опиатов. Системная терапия комбинируется с другими методами лечения:

- ЛФК;

- массажем;

- электромиостимуляцией;

- физиологической и мануальной терапией.

Специалисты ЦЭЛТ рекомендуют проводить профилактику мышечных болей, которая заключается в ведении здорового и подвижного образа жизни, эргономике рабочего места и исключения вредных привычек.

Боль в спине – наиболее распространенное состояние в структуре обращаемости за медицинской помощью. По данным эпидемиологического исследования, проведенного в городской поликлинике г. Москвы, из 1300 первичных пациентов, обратившихся за амбулаторной медицинской помощью, у 24,9% основной причиной обращения была боль в пояснично–крестцовой области [14]. По результатам изучения эпидемиологии болевых синдромов у взрослого населения России распространенность хронической боли в спине и шее составляет до 56,7% [7].

На основании различных патофизиологических механизмов выделяют ноцицептивную, невропатическую и психогенную боль.

Хроническая боль в спине может формироваться с участием всех трех патофизиологических механизмов: ноцицептивного, невропатического и психогенного. Показано, что у пациентов с хронической болью в спине даже в отсутствие четких клинических признаков поражения корешков могут формироваться боли, формально соответствующие характеристикам невропатического болевого синдрома. Использование специального опросника для диагностики невропатической боли Paindetect и оценочной шкалы невропатических симптомов и признаков университета г. Лидс (LANSS) позволило выявить признаки невропатической боли у 37–54,7% пациентов с хронической болью в спине [31,40]. По данным Российского эпидемиологического исследования распространенности невропатической боли, в качестве основной причины развития невропатического болевого синдрома боли в поясничном отделе позвоночника выявлялись у 34,74% опрошенных, боли в шее – у 11,90%, боли в грудном отделе – в 3,94% случаев [15].

Определение механизмов боли у конкретного больного позволяет выpабатывать патофизиологически обоснованную стpатегию лечения.

В случае хронической боли в спине нужно стремиться максимально точно локализовать источник болевой импульсации, даже с применением при необходимости инвазивных методов (например, диагностических блокад) и обязательно учитывать роль психосоциальных факторов, оказывающих большое влияние на хронизацию боли в спине. В данной статье будут обсуждаться только основные причины скелетно–мышечной боли в спине: миофасциальный и мышечно–тонический синдромы и фибромиалгия.

Очень часто невозможно отличить боль, источником которой является сустав, от боли, обусловленной повреждением мышц или их сухожилий, связанных с суставом. Например, воспалительные изменения, затрагивающие сустав часто распространяются и на прилежащие к нему мягкие ткани, включая мышцы. Рас-пространенные болевые синдромы выявляются у 20–25% пациентов, страдающих ревматоидным артритом или системной красной волчанкой. Альгогенные вещества, такие как брадикинин, серотонин, простагландины, выделяющиеся при воспалении суставов, играют важную роль в формировании мышечной боли. Патология сустава может вызывать перегрузку мышц, которая приводит к формированию локальной мышечной боли. Боль в мышцах может быть локальной и распространенной. Состоянием, для которого характерна локальная боль в мышце, сопровождающаяся формированием отраженной боли, является миофасциальный болевой синдром (МФБС). К формированию распространенной боли в мышцах приводят системные заболевания соединительной ткани, полимиозит, фибромиалгия.

Миофасциальный болевой синдром (МФБС)

Критерии МФБС [по I. Russell, 2008, с изменениями]: Основные (необходимые) критерии

Паттерны боли, отраженной от мышц, детально описаны J.G. Travell и D.G. Simons и наиболее стабильно воспроизводятся при исследовании мышц плечевого пояса (1989) [10]. Проблема диагностики МФБС состоит в том, что относительно большое количество мышц потенциально может принимать участие в развитие МФБС, и, соответственно, врач должен владеть методикой мануального исследования различных мышц.

Затруднения связаны с различной конституцией пациентов, толщиной подкожной жировой клетчатки, глубиной залегания мышц. Особенно трудно доступны пальпации мышцы ног и ягодичной области (например, глубоко залегающая грушевидная мышца). Воспроизводимость диагноза МФБС при сравнении результатов обследования пациентов двумя независимыми обученными для диагностики МФБС специалистами остается низкой. Это отчасти объясняется тем, что области мышечного уплотнения с участками локальной болезненности и даже типичными паттернами отраженной боли и локальным сокращением мышцы нередко выявляются и в здоровой популяции. Показано, что в наибольшей степени пациентов с МФБС от здоровых отличают ограничение движений в пораженной мышце, уменьшение в ней силы (при активном сопротивлении, из–за возникающей при движении боли) и снижение болевого порога, выявляемого при альгометрии [49].

Кроме скелетно–мышечных нарушений, у пациентов с МФБС нередко отмечаются расстройства сна и сопутствующие эмоциональные нарушения (тревожность и депрессия). Несмотря на продолжающуюся дискуссию о МФБС, как самостоятельной нозологической единице, с прямо противоположными точками зрения [25,50], большинство (88%) исследователей и специалистов в области болевых синдромов диагноз МФБС считают правомочным [49]. Задачей врача является диагностика МФБС в качестве причины боли в спине и конечностях для последующего ее устранения.

Для лечения МФБС применяют комплексный подход. Для купирования болевого синдрома показана эффективность нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). При лечении острой и хронической скелетно–мышечной боли в спине доказательность применения этой группы лекарственных средств относится к уровню А [13,48].

Для уменьшения частоты побочных явлений Вольтарен при хронической боли в спине не рекомендуется применять длительно (более 14 дней). Суточная доза препарата в зависимости от выраженности болевого синдрома может варьировать от 75 до 150 мг/сут. По соотношению эффективности и переносимости Вольтарен является препаратом выбора для лечения скелетно–мышечных болевых синдромов у пациентов без серьезных факторов риска развития НПВП–гастропатии и заболеваний сердечно–сосудистой системы.

Необходимо помнить, что редко Вольтарен вызывает гепатотоксические осложнения. Востребованность Вольтарена подтверждается еще и количеством генериков диклофенака, которых на сегодняшний день в России более 100. Ведущие эксперты высказывают сомнение в возможности переносить данные по эффективности и безопасности оригинального препарата Вольтарен на его генерики, многие из которых не проходили серьезной клинической оценки [5,12,38,54]. Вольтарен может применяться для лечения боли в спине у лиц пожилого возраста без серьезной сопутствующей соматической патологии и у пациентов с поражением желудочно–кишечного тракта в анамнезе (без тяжелых осложнений) в сочетании с ингибиторами протонной помпы.

Большая роль при лечении МФБС принадлежит местному лечению – растяжению, массажу заинтересованной мышцы и ТЗ, воздействию теплом или холодом, ультразвуком, чрескожной нейростимуляцией, инъекциям местных анестетиков в ТЗ. Считается, что при МФБС наиболее эффективны инъекции местных анестетиков в ТЗ. Обычно вводят 0,5–1 мл 0,5% pаствоpа новокаина. Новокаин считается наименее миотоксичным местным анестетиком. Для усиления эффекта блокад дополнительно применяют пассивное растяжение мышцы или использование релаксирующих приемов мануальной терапии [4,41].

Для уточнения эффективности введения ботулотоксина в ТЗ проведено несколько рандомизированных контролируемых исследованиях, систематизированных в обзоре K. Ho и К. Tan [36]. Четыре из пяти проанализированных рандомизированных контролируемых исследований не подтвердили эффективность инъекций ботулотоксина при МФБС.

К другим местным методам лечения относятся массаж, применение ультразвука (в непpеpывном или импульсном pежиме интенсивностью 0,2–0,5 Вт/см2 вокpуг ТЗ). При МФБС возможно применение чрескожной электронейростимуляции, однако ее эффективность, как и большинства методов физиотерапии, при МФБС четко не доказана. По данным нескольких рандомизированных контролируемых исследований, при МФБС потенциальной эффективностью обладает акупунктура. Курс лечения составляет от 10 до 15 сеансов.

Важное место занимают аппликации на болевые участки кожи гелей, мазей, как противовоспалительных, так и раздражающих. Расслабление спазмированной мускулатуры, кроме того, достигается при помощи постизометрической релаксации [4].

Иногда для устранения ТЗ применяется методика прессуры или ишемической компрессии ТЗ. При этом производится энергичное пальцевое давление на ТЗ в течение 1–2 минут. Считается, что это воздействие вызывает фазные изменения кровотока (ишемия и реактивное полнокровие), которые, возможно, лежат в основе лечебного эффекта. Различные методы релаксации мышц подробно описали Г.А. Иваничев (2005), Р.Г. Есин с соавт. (2003), Д.Г. Тревел и Д.Г. Симонс (1989), Л. Фергюсон и Р. Гервин (2008) и др.

Целесообразно применение миорелаксантов: тизанидина (Сирдалуда) (2 мг 3 раза в сутки, при необходимости, дозу постепенно повышают до 8–12 мг/сут. в 3 приема), толперизона (300–450 мг/сут. в 3 приема), баклофена (5 мг 2 раза в сутки с постепенным повышением дозы каждые 5 дней до 30 мг/сут.). Применение миорелаксантов способствует регрессу не только активных, но и латентных ТЗ, то есть улучшает отдаленный прогноз, снижая возможность рецидивирования МФБС [53]. При хроническом течении МФБС целесообразно добавление к терапии антидепрессантов, обладающих собственной анальгетической активностью: амитриптилина (50–75 мг/сут), венлафаксина (75–150 мг/сут.), дулоксетина (60–120 мг/сут.), милнаципрама (50–100 мг/сут.).

Мышечно–тонические синдромы

Хроническое течение мышечно–тонических синдромов чаще всего отмечается в тех мышцах, которые испытывают позные перегрузки, например, при асимметрии конечностей, таза, выраженном сколиозе, патологии внутренних органов. Боль в этих случаях, как правило, имеет слабую или умеренную интенсивность. Пациенты предъявляют жалобы на ощущение дискомфорта, тяжести после физической нагрузки, которые уменьшаются после разминания мышцы, ее согревания. Болезненность в спазмированной мышце возникает при ее активном сокращении и обычно отсутствует при растяжении. При перерастяжении и микротравматизации мышцы на фоне ее перегрузки или при длительном вынужденном положении может возникать локальная боль. При этом в ответ на травму происходит сокращение как пораженной мышцы, так и тех мышц, которые ее окружают. Это защитное напряжение мышц обозначается, как рефлекторный мышечный спазм [1].

Таким образом, важной клинической задачей является выяснение механизма развития локального длительного мышечного напряжения – патологии внутренних органов, позвоночного двигательного сегмента, спровоцировавших спазм движения или длительной неудобной позы. Воздействие на основной пато-логический процесс в этом случае приведет к регрессу и мышечно–тонического синдрома.

Мышечно–тонические синдромы в мышце, выпрямляющей позвоночник, развиваются при дегенеративном спондилолистезе, когда соединительнотканные структуры позвоночника (волокна фиброзного кольца, фронтальная поверхность дугоотростчатых суставов и подвздошно–поясничная связка) утрачивают способность противодействовать силе гравитации. В этом случае мышце, выпрямляющей позвоночник, противодействует большая поясничная мышца, при сокращении которой к позвоночнику прикладывается сила, направленная на смещение позвонка кпереди. Вместе эти мышцы стабилизируют поясничный отдел позвоночника в сагиттальной плоскости.

Лечение мышечно–тонических синдромов. В большинстве случаев коррекции требует первичное состояние, вызвавшее формирование мышечно–тонического синдрома. При устранении первичного источника болевой импульсации рефлекторный мышечно–тонический синдром может регрессировать. В тех случаях, когда мышечно–тонические нарушения становятся основным или самостоятельным источником боли, применяют как местные, так и общие воздействия. Проводятся растяжение, массаж заинтересованной мышцы, воздействие согревающими физиопроцедурами, приемы мануальной терапии, направленные на мобилизация пораженного позвоночного двигательного сегмента. Целесообразна коррекция двигательного стереотипа, избегание провоцирующих нагрузок и поз. При отсутствии саногенетической роли мышечно–тонического синдрома возможно назначение НПВП (Вольтарен (75–150 мг/сут.) и др.) и миорелаксантов, обладающих анальгетическими свойствами, например Сирдалуд (6–12 мг/сут.). Согласно клиническим исследованиям был доказан обезболивающий и миорелаксирующий эффект тизанидина (Сирдалуда) в отношении острого болезненного мышечного спазма уже в течение первых 3 суток от начала лечения [39,44].

Фибромиалгия

Фибромиалгия – хронический генерализованный болевой синдром, нередко сопровождающийся постоянным чувством усталости, депрессией, нарушениями сна, ощущением скованности в мышцах и суставах.

Общепринятые критерии диагностики фибромиалгии, предложенные Американским колледжем ревматологов:

Фибромиалгия обычно развивается постепенно, чаще начинаясь с одной области тела. Определенной причины больные, как правило, назвать не могут, реже указывают на травму, эмоциональный стресс, инфекцию. Для заболевания характерны обострения и ремиссии, как правило, без влияния внешних факторов. Многие пациенты отмечают ощущение пpипухлости и скованности суставов (объективно отечности суставов может не выявляться), метеочувствительность (усиление болей в холодное вpемя года).

Уже на ранних этапах изучения проблемы фибромиалгии отмечалась роль психических нарушений. У 71% пациентов с фибромиалгией в анамнезе были указания на имевшиеся ранее депрессивные нарушения. При обследовании примерно у половины больных фибромиалгией присутствуют характерные жалобы на подавленное настроение, утрату интересов и чувства удовольствия; часты и дополнительные жалобы на снижение аппетита, нарушения сна и др. [9].

Также нередко при фибромиалгии отмечается нарушение когнитивных функций. Пациенты испытывают трудности концентрации внимания, нарушения кратковременной памяти. Они хуже выполняют нейропсихологические тесты, связанные с переключением внимания [49].

Обращается внимание на значение психических травм в детстве и генетических факторов. Считается, что генетические факторы и факторы окружающей среды в одинаковой степени повышают риск развития фибромиалгии.

Вероятно, фибромиалгия представляет собой состояние, при котором нарушается взаимодействие ноцицептивной и антиноцицептивной систем. При этом ключевая роль принадлежит дефициту нисходящих ингибирующих влияний, который опосредуется генетическими, эндокринными и средовыми факторами, что способствует формированию центральной сенситизации, усилению и амплификации ноцицептивной импульсации на различных уровнях ЦНС.

Лечение фибромиалгии

Медикаментозная терапия (с позиций доказательной медицины приведенные ниже данные относятся к рекомендациям уровня A) включает коррекцию нарушений сна, лечение депрессии и усталости. Препараты из группы трициклических антидепрессантов (ТЦА), помимо антидепрессивного эффекта, помогают улучшить сон. Низкие уровни серотонина и норадреналина коррелируют с возникновением депрессии, мышечной боли и усталостью. Применение ТЦА, таких как амитриптилин, помогает уменьшить эти симптомы. Рекомендовано применение амитриптилина в дозе 25–50 мг/сут. за 2–3 часа до сна, что дает возможность получить максимальный седативный эффект с минимальным эффектом последействия. При необходимости можно увеличивать дозу до 50–75 мг/сут. в течение следующих недель. Для лечения фибромиалгии показана эффективность прегабалина в дозе 600 мг/сут. и длительное применение (12 мес.) милнаципрама в дозе 100–200 мг/сут. [9,18].

Препаратом выбора у детей и подростков является флуоксетин (перед началом лечения рекомендуется консультация психиатра). Для дополнительного устранения боли на короткое время может назначаться трамадол (50–100 мг каждые 4–6 часов). Использование других опиоидных анальгетиков не рекомендуется. Не рекомендуется использовать кортикостероиды для лечения фибромиалгии, если при обследовании не выявлено сопутствующих заболеваний суставов и сухожилий воспалительного характера.

При отсутствии достаточного эффекта от лечения адекватными дозами амитриптилина рекомендуется добавить к лечению препарат из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (флуоксетин) в дозе 20 мг утром. Для пациента, у которого наиболее выраженными проявлениями являются боль и депрессия, применение дулоксетина может быть лечением первого выбора. В случаях, когда основными расстройствами являются боль и нарушения сна, оправдано применение прегабалина в виде монотерапии или в сочетании с дулоксетином или милнаципрамом. В ситуации сочетания умеренной выраженности боли и депрессии оптимальной является монотерапия дулоксетином или милнаципрамом [49]. Следует избегать комбинации селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и трамадола из–за повышения риска серотонинового синдрома.

Другие подходы к лечению фибромиалгии включают коррекцию коморбидных расстройств. При неэффективности приведенных выше комбинаций препаратов для коррекции нарушений сна, а также для уменьшения выраженности тревожных расстройств возможно добавление к лечению бензодиазепинов (альпразолама в начальной дозе 0,125 мг 3 раза в сутки с ее повышением до 1–1,5 мг/сут. в течение 5–7 дней или достижения эффекта на меньшей дозе, клоназепама в начальной дозе 0,5 мг на ночь и ее повышении до 1–2 мг). Показана эффективность зопиклона и золпидема для коррекции инсомнии, при этом последний целесообразно применять через день для уменьшения вероятности развития инсомнии на его отмену. Учитывая, что снотворные средства не влияют на другие проявления фибромиалгии, нарушения сна следует начинать лечить с применения прегабалина, который доказанно уменьшает и интенсивность боли.

В целом, если в лечении острых скелетно–мышечных болевых синдромов основная задача лечения – купирование болевого синдрома и улучшение функциональных возможностей пациента в большинстве случаев достигается назначением НПВП в сочетании с миорелаксантами и советом поддерживать повседневную активность, при лечении хронической боли в спине важно устранение не только периферических источников болевой импульсации (сочетанием медикаментозных и немедикаментозных методов лечения), но и коррекция психологических факторов, принимающих участие в хронизации и поддержании болевого синдрома.

Читайте также: