Можно ли считать что ссср получил достаточную компенсацию за потери понесенные им в годы вов

Обновлено: 25.06.2024

Наш соавтор петербургский историк Кирилл Михайлович Александров прислал нам свое интервью о различных вопросах истории Второй мировой войны, которое по каким-то причинам не было опубликовано.

В феврале 2010 года ко мне обратились представители одного Издательского дома, предложив ответить на острые вопросы по истории Второй мировой войны. Первоначальная версия оказалась существенно сокращена с учетом формата издания. Однако затем инициаторы вообще отказались от публикации, посчитав ее несвоевременной. Отказались они и от принесения элементарных извинений, не говоря уже о выполнении собственных обязательств.

Предлагаю вниманию читателей первоначальную версию интервью.

Кирилл Михайлович Александров

Почти полвека нашего соотечественника принуждали смотреть на войну между Германией и Советским Союзом не только исключительно в масштабах одного (Восточного, назовем его для ясности так), фронта, но и вне событий, происшедших до 22 июня 1941 года в ходе Второй мировой войны. Когда, например, Советский Союз вступил во Вторую мировую войну. В сентябре 1939 года исчезло Польское государство. Мы не забываем, что в ходе этой необъявленной советско-польской войны погибли 1475 бойцов и командиров Красной армии? Это ведь уже сотни жизней всего за две с половиной недели. Кстати, напомню читателю, что первой мужественной защитой Брестской крепости от войск Вермахта в середине сентября 1939 года руководил бригадный генерал Константин Плисовский – некогда храбрый ахтырский гусар, штабс-ротмистр и офицер Русской Императорской армии, расстрелянный органами НКВД в 1940 году.

Но проблема не только в том, что драма 1939–1940 годов неразрывно связана с трагедией последующих лет. На мой взгляд, вообще невозможно говорить о войне с Германией вне контекста истории советского государства. 22 июня 1941 года – это прямое следствие событий, происшедших 25 октября 1917 года, как бы это не показалось кому-то парадоксальным. Многие человеческие поступки и поведение в годы войны были следствием непрекращавшейся с 1917 года гражданской войны, террора и репрессий, коллективизации, искусственного голода, ежовщины, создания в государственном масштабе системы принудительного труда, физического уничтожения большевиками самой крупной Поместной Православной Церкви в мире. С конца 1920-х годов власть упорно и последовательно вынуждала людей, живших в лишениях, страхе и нищете, лгать, изворачиваться, приспосабливаться. Сталинская система к 1941 году привела к полному обесцениванию человеческой жизни и личности. Рабство стало повседневной формой социально-экономических отношений, а дух и душу разрушало всеобщее лицемерие. Можно ли забывать об этом, когда мы говорим, например, о соотношении потерь?

Страшно. Попробуйте возразить. Во всяком случае, мне представляется, что существует прямая связь между количеств жертв, которые понес наш народ в годы Второй мировой войны, начиная с сентября 1939 года, и теми необратимыми изменениями, которые произошли в стране и обществе после Октябрьского переворота 1917 года. Например, лишь достаточно вспомнить о последовательном уничтожении большевиками русского офицерского корпуса. Из 276 тыс. русских офицеров по состоянию на осень 1917 года к июню 1941 года в армейском строю находилось вряд ли более несколько сотен, и то, преимущественно – командиров из бывших прапорщиков и подпоручиков. Поэтому рассматривать войну вне контекста отечественной истории предшествующих двадцати лет – это означает вновь обманывать самих себя и оправдывать всероссийское самоистребление ХХ века, в результате которого наш народ неуклонно сокращается.

По наиболее известным данным всего германские Вооруженные Силы на всех театрах военных действий в 1939–1945 годах потеряли 4,13 млн. человек погибшими, в том числе на Восточном фронте – от 2,8 млн. до 3,1 млн. человек. Колебание в оценках потерь на Востоке обусловлено сохраняющейся неясностью в судьбах части пропавших без вести и военнопленных.

В 1985 году Федеральная служба по оценке военных потерь в ФРГ объявила о 3,1 млн. погибших и 1,2 млн. пропавших без вести, итого – 4,3 млн. на всех театрах военных действий. Оверманс увеличил эту цифру до 5,3 млн. В нее также включены граждане СССР, погибшие и учитывавшиеся в составе войск противника. Оценить эту категорию потерь достаточно сложно, но цифра в 300 тыс. представляется вполне допустимой, и, может быть, неполной. По данным Оверманса на Востоке погибли 2 млн. 743 тыс. человек и еще 1 млн. не вернулся из плена. К этой цифре можно добавить 600–700 тыс. человек из числа союзников Германии (Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии и др.), погибших преимущественно на Востоке. Итого 2,7 млн. + 1 млн. + 700 тыс. = 4,4 млн. Из этой цифры необходимо вычесть 200 тыс. восточных добровольцев, учтенных среди советских потерь (еще минимум 100 тыс. погибли на других театрах военных действий). Тогда возможная итоговая картина будет выглядеть так:

- Общие военные немецкие потери погибшими на всех театрах военных действий – 5,3 млн. (по Овермансу), а без восточных добровольцев – 5 млн.

– В том числе немецкие потери погибшими на Востоке – 3,5 млн. (без граждан СССР).

– Потери погибшими на Востоке Германии и ее союзников, включая не вернувшихся из плена – 4,2 млн. (без граждан СССР)

Определенная дискуссионность в оценках германских военных потерь есть. Некоторые исследователи спорят о том, включены ли в общее количество безвозвратных потерь еще 250–300 тыс. погибших из числа граждан СССР, служивших на стороне противника. Другие полагают, что к цифре в 4,13 млн. необходимо добавить 600–700 тыс. человек из числа союзников Германии (Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии и др.), погибших преимущественно на Восточном фронте и в советском плену. Соответственно, оппоненты считают, что безвозвратные потери союзников Германии входят в упомянутые 4,13 млн. В целом я склонен с этим тезисом сейчас согласиться, но, полагаю, что далеко не все потери восточных добровольцев из числа граждан СССР оказались здесь учтены и включены в итог – просто сам учет этих военнослужащих был неполным. Исследования и полемика по данным вопросам продолжаются. Но в целом картина достаточно представима. Думаю, что общее количество военных безвозвратных потерь Германии и ее союзников, включая восточных добровольцев, в среднем можно оценить в пределах 4,1–5,1 млн. человек, в том числе 3–3,6 млн. – на Восточном фронте. Безвозвратные потери гражданского населения Германии оцениваются в Германии примерно в 2 млн. человек, включая жертвы союзных бомбардировок (примерно 500 тыс.). Таким образом, мне представляется, что суммарная цифра безвозвратных германских потерь составляет примерно 7 млн., из которых большую часть составляют потери военные, включая немецких союзников.

Вопрос с безвозвратными потерями Советского Союза гораздо менее ясен. Итоговый разброс цифр поражает воображение – от 27 млн. до 43 млн. человек. Сразу же оговорюсь, мне не кажутся убедительными и достоверными верхние цифры, которые, например, еще в 1990-е годы называл Б. В. Соколов. Как раз напротив, цифра в 27–28 млн. суммарных потерь представляется вполне реалистичной. Полагаю, что расчетные методы, которые использовала группа специалистов-демографов во главе с известным исследователем Евгением Михайловичем Андреевым, более совершенны и справедливы, чем методы Соколова. Еще в 1993 году группа Андреева определила общее число безвозвратных потерь населения СССР в 1941–1945 годах в 27 млн. человек – и это, что существенно, согласуется с данными переписи 1959 года. Проблема, однако, в том, что на мой взгляд, как и в случае с германскими потерями, основную долю составляют потери не гражданского населения, а потери советских Вооруженных Сил. И с этой точки зрения официальная цифра, на которой настаивает Министерство Обороны – 8 млн. 668 тыс. 400 человек – не выдерживает критики. Достаточно упомянуть о том, что по всей вероятности за основу потерь была просто взята цифра (7 млн.), которую в свое время сообщил Сталин в 1946 году, выдав ее за общую цифру безвозвратных потерь всего населения. Получена она путем механического суммирования разных малодостоверных сведений из официальных отчетов и сводок. Самое удивительное, что настоящая цифра исчислена до сотен человек (!), хотя участники авторского коллектива генерал-полковника Г. Ф. Кривошеева, которые и ввели ее в научный оборот, откровенно признавали, что от многих дивизий, корпусов и армий за один только 1941 год не осталось никаких документов, позволявших бы определить убыль личного состава хотя бы приблизительно.

Если принять во внимание официальные данные, получается, что на одного погибшего представителя командно-начальствующего и политического состава приходится чуть больше семи рядовых. На мой взгляд – это невероятное соотношение. Что же, у нас младшие лейтенанты и лейтенанты отделениями командовали. Можно взглянуть на проблему и с другой стороны. Из официальных данных Министерства Обороны следует, что основную долю потерь погибшими населения СССР – две трети – составили потери гражданского населения. Допустим так. Однако на фронте гибнут в первую очередь мужчины, а среди гражданского населения – женщины и дети. Тогда по версии Министерства Обороны большинство погибших граждан СССР составили женщины и дети. Но в 1959 году на каждые три женщины в возрасте от 30 до 74 лет приходилось всего два мужчины. Поэтому точка зрения, в соответствии с которой две трети потерь погибшими составили потери гражданского населения, мне представляется неверной. Как мне кажется, более-менее близкое к действительности представление о безвозвратных военных потерях СССР позволяют составить два источника.

На основании всех названных данных мне представляется, что безвозвратные военные потери СССР в 1941–1945 годах можно оценить не менее чем в 16–17 млн. человек, включая потери военнообязанных женщин, а также мужчин и юношей непризывного возраста, тем не менее, де-факто состоявших на военной службе.

Оставшиеся безвозвратные потери гражданского населения можно распределить так: примерно 1 млн. – жертвы ленинградской блокады, до 2,2 млн. – жертвы нацистского террора в оккупации, 300 тыс. – избыточная смертность при сталинских депортациях народов, 1,3 млн. – повышенная детская смертность на остальной части СССР, более 5 млн. – повышенная взрослая смертность в результате ухудшения условий жизни по обстоятельствам военного времени на остальной части СССР (включая заключенных, умерших в ГУЛАГе, где годовая смертность в 1942–1943 годах составляла 20–25 %!). Последние две категории жертв войны среди гражданского населения особенно редко упоминаются и учитываются. Власть скрывала, что в военные годы существовала, например, массовая смертность от голода на Вологодчине, в Якутии и некоторых других регионах Советского Союза. Возможно, что погибшими и пропавшими без вести в годы войны считаются и примерно 450 тыс. советских граждан, на самом деле оставшихся после 1945 года на Западе и оказавшихся в эмиграции (включая беженцев из Прибалтики, Западных Украины и Белоруссии). Такой печальный порядок цифр. Точные же безвозвратные потери нашего народа в годы Второй мировой войны, боюсь, не станут известными никогда.

Можно ли сопоставить военные потери в ходе боевых действий немецкой и российской армии?

– Сначала принципиальная оговорка. Давайте все-таки учитывать, что Русская Императорская или Российская армия, которая ведет свое начало от полков иноземного строя первых Романовых, и Рабоче-крестьянская Красная армия, созданная в 1918 году Л. Д. Троцким – это все-таки совершенно разные армии. Поэтому отождествлять Российскую армию и РККА неверно. Потери погибшими, о которых Вы спрашиваете, можно себе представить приблизительно. Из вышеприведенных возьмем средние расчетные цифры: Вооруженные Силы СССР – 16,5 млн., Германия и ее союзники на Восточном фронте – 4,2 млн. Соотношение потерь практически 1 : 4. Это уже приближается к соотношению безвозвратных потерь в финскую войну 1: 6.

Существуют ли еще примеры в мировой истории, когда страна-победитель теряет в несколько раз больше людей, чем побежденное государство?

– По итогам русско-японской войны 1904–1905 годов соотношение потерь оказалось в пользу России. Суммарные безвозвратные потери русских войск и флота составили 52,5 тыс. чинов, противника – 88 тыс. Но в несколько раз… Сразу мне трудно привести такой пример.

Сколько погибло наших пленных?

Известны слова И. В. Сталина: у нас нет пленных, а есть предатели. Он отказался предоставлять им какую-либо помощь. Насколько это повлияло на уровень смертности наших пленных в германских лагерях (в сравнении с пленными других стран)?

В 1941–1942 годах пленные содержались в нечеловеческих условиях, погибая сотнями тысяч, в первую очередь от голода и тифа. Зимой 1941–1942 года умерли около 2,2 млн. военнопленных. Трагедия этих людей, преданных своим правительством и павших жертвой нацистской политики, по масштабу не уступает Холокосту. Отдельные офицеры Вермахта (адмирал В. Канарис, граф Г.Д. фон Мольтке, майор граф К. фон Штауффенберг и др.) уже осенью 1941 года протестовали против творившегося кошмара, считая подобную практику несовместимой с кодексом чести и традициями старой германской армии. Некоторые коменданты, руководствуясь личными христианскими чувствами, пытались на своем частном уровне хоть как-то облегчить страдания несчастных. Но такие случаи были все-таки единичны. Кстати, массовая смертность была еще связана просто и с неготовностью Вермахта к приему миллионов военнопленных в первые месяцы войны. Никто не ожидал, что их окажется настолько много, а элементарные условия для их содержания и приема отсутствовали. Это был объективный фактор, влиявший на судьбу наших пленных. Но злая воля – принципиальная позиция Сталина и идеологические установки нацистов – здесь все-таки играли более значительную роль. Лишь с осени 1942 года положение стало несколько улучшаться. В 1942 году нацисты заинтересовались пленными как рабочей силой, а с весны 1943 года началось развитие Власовского движения. В целом, если смертность среди военнопленных армий западных союзников колебалась в пределах от 0,3 % до 1,6 %, то среди советских военнослужащих, как я уже сказал, она составила 60 %.

– Вы подняли вопрос, вокруг которого ожесточенная полемика идет уже десятилетия. Объективно это хорошо, так как дискуссия способствует открытию новых знаний. К сожалению, рамки нашей беседы вынуждают меня лишь ограничиться тезисами. Разумеется, это лишь мое видение ситуации, как исследователя.

На 22 июня 1941 года соотношение сил между противником (включая союзников Германии) и войсками Красной армии на Западе (пять военных округов) выглядело так: по расчетным дивизиям – 166 и 190, по личному составу – 4,3 млн. и 3,3 млн. человек, по орудиям и минометам – 42,6 тыс. и 59,7 тыс. единиц, по танкам и штурмовым орудиям – 4,1 тыс. и 15,6 тыс. единиц, по самолетам – 4,8 тыс. и 10,7 тыс. единиц. Противник мог выделить для участия в боевых действиях лишь 2,1 тыс. летных экипажей, в то время как ВВС РККА на Западе имели более 7,2 тыс. экипажей. По количеству и качеству советские танки превосходили танки противника. Красная армия имела в стратегическом резерве 51 дивизию (в том числе 16 танковых и моторизованных), в то время как Вермахт и союзники – лишь 28 (в том числе всего 2 танковых и моторизованных). Как же мы были беззащитны.

Летом – осенью 1941 года Красная армия потерпела сокрушительный разгром, потеряв за неполные пять месяцев около 18 тыс. самолетов, 25 тыс. танков, более 100 тыс. орудий и минометов. 2,2 млн. бойцов и командиров погибли и умерли, 1,2 млн. дезертировали, оставшись на оккупированной территории, 3,8 млн. попали в плен. Вермахт разгромил 248 советских дивизий, включая 61 танковую, враг овладел Киевом, блокировал Ленинград и вышел к Москве. Полагаю, что главные причины этой катастрофы заключаются не только во временном удержании немцами инициативы, оперативном превосходстве или более высоком профессионализме Вермахта, но и в нежелании значительной части бойцов и командиров Красной армии защищать колхозы и власть, основанную на страхе и принудительном труде. Вместе с тем, важную объективную роль в удержании фронта сыграли огромные пространства, мобилизационные возможности и людские ресурсы Советского Союза, а также помощь союзников. После начала войны в 1941 году в Красной армии были переформированы или сформированы заново более 500 (!) соединений, а Вермахт прошел длинное расстояние от Бреста до Ростова в неизменном состоянии, исчерпав к декабрю свои возможности.

Эту статью могут комментировать только участники сообщества.

Вы можете вступить в сообщество одним кликом по кнопке справа.

В данной статье рассмотриваются потери, понесенные Красной Армией, Вермахтом и войсками стран сателлитов Третьего Рейха, а также гражданским населением СССР и Германии, только в период с 22.06.1941 до момента окончания военных действий в Европе

По официальным данным переписи населения 1939 года, в СССР проживало 170 млн. человек — существенно больше, чем в любой другой отдельно взятой стране Европы. Все население Европы (без СССР) составляло 400 млн. человек. К началу Второй Мировой Войны население Советского Союза отличалось от населения будущих противников и союзников высоким уровнем смертности и низкой продолжительностью жизни. Тем не менее, высокая рождаемость обеспечивала значительный прирост населения (2% в 1938–39 гг.). Также отличие от Европы состояло в молодости населения СССР: доля детей младше 15 лет составляла 35%. Именно эта особенность позволила сравнительно быстро (в теч. 10 лет) восстановить предвоенную численность населения. Доля городского населения составляла лишь 32%, (для сравнения: в Великобритании — более 80%, во Франции — 50%, в Германии — 70%, в США — 60%, и лишь в Японии она имела ту же величину, что и в СССР).

В 1939 году население СССР заметно увеличилось после вхождения в состав страны новых областей (Западные Украина и Белоруссия, Прибалтика, Буковина и Бессарабия), население которых составляло от 20[1] до 22,5[2] млн. человек. Общая численность населения СССР, по справке ЦСУ на 1 января 1941 года, определялась в 198 588 тыс. человек (в том числе РСФСР — 111 745 тыс. чел.) По современным оценкам оно все же было меньше, и на 1 июня 41 года составляло 196,7 млн. человек.

Численность населения некоторых стран на 1938–40 гг.

СССР — 170,6 (196,7) млн. человек;

Германия — 77,4 млн. человек;

Франция — 40,1 млн. человек;

Великобритания — 51,1 млн. человек;

Италия — 42,4 млн. человек;

Финляндия — 3,8 млн. человек;

США — 132,1 млн. человек;

Япония — 71,9 млн. человек.

К 1940 году население Рейха увеличилось до 90 млн. человек, а с учетом сателлитов и покоренных стран — 297 млн. человек. К декабрю 1941 года СССР потерял 7% территории страны, на которой до начала ВОВ проживало 74,5 млн. человек. Это еще раз подчеркивает, что несмотря на уверения Гитлера, СССР не имел преимуществ в людских ресурсах над Третьим Рейхом.

За все время Великой Отечественной Войны в нашей стране 34,5 миллиона человек надевали военную форму. Это составило порядка 70% от общей численности мужчин в возрасте 15–49 лет в 1941 году. Численность женщин в Красной Армии равнялась примерно 500 тысячам. Выше процент призванных был только в Германии, но как мы говорили ранее, дефицит рабочей силы немцы покрывали за счет рабочих Европы и военнопленных. В СССР подобный дефицит покрывался увеличенной продолжительностью рабочего дня и широким использованием труда женщин, детей и стариков.

К вопросу о пленных. Американский исследователь А. Даллин по архивным немецким данным оценивает их количество в 5,7 млн. человек. Из них погибли в плену 3,8 млн. то есть 63%[5]. Отечественные историки оценивают количество пленных красноармейцев в 4,6 млн. человек, из них погибло 2,9 млн.[6] В отличии от немецких источников сюда не включены гражданские лица (например железнодорожники), а также тяжело раненные, оставшиеся на поле боя, занятом противником, и впоследствии умершие от ран или расстрелянные (около 470-500 тыс.[7]) Особенно отчаянным положение военнопленных было в первый год войны, когда было захвачено более половины их общей численности (2,8 млн. человек), а их труд еще не стал использоваться в интересах Рейха. Лагеря под открытым небом, голод и холод, болезни и отсутствие лекарств, жесточайшее обращение, массовые расстрелы больных и неспособных к работе, да и просто всех неугодных, в первую очередь комиссаров и евреев. Не справляясь с потоком пленных и руководствуясь политическими и пропагандисткими мотивами, оккупанты в 1941 году распустили по домам свыше 300 тысяч военнопленных, главным образом уроженцев западной Украины и Белоруссии. В дальнейшем такая практика была прекращена.

Также не стоит забывать, что примерно 1 млн. военнопленных был переведен из плена в состав вспомогательных частей Вермахта[8]. Во многих случаях для пленных это был единственный шанс выжить. Опять же большая часть этих людей, по немецким данным, при первой возможности старалась дезертировать из частей и соединений Вермахта[9]. В местных вспомогательных силах немецкой армии выделялись:

1) добровольные помощники (хиви)

2) служба порядка (оди)

3) фронтовые вспомогательные части (шума)

4) полицейские и оборонные команды (гема).

В начале 1943 года в вермахте действовало: до 400 тыс. хиви, от 60 до 70 тыс. оди, и 80 тыс. в восточных батальонах.

Кроме того, несколько миллионов человек с захваченных территорий были угнаны на принудительные работы в Рейх. ЧГК (Чрезвычайная госкомиссия) сразу после войны оценивала их количество в 4,259 млн. человек. Более поздние исследования дают цифру в 5,45 млн. человек, из них погибло 850-1000 тыс.

Оценки прямого физического истребления мирного населения, по данным ЧГК от 1946г.

РСФСР — 706 тыс. чел.

УССР — 3256,2 тыс. чел.

БССР — 1547 тыс. чел.

Лит. ССР — 437,5 тыс. чел.

Лат. ССР — 313,8 тыс. чел.

Эст. ССР — 61,3 тыс. чел.

Молд. ССР — 61 тыс. чел.

Карело-Фин. ССР — 8 тыс. чел. (10)

Итак, давайте суммируем:

Послевоенная оценка потерь Красной Армии: 7 млн. человек.

Тимашев: Красная Армия — 12,2 млн. чел., мирное население 14,2 млн.чел., прямые людские потери 26,4 млн. чел., общие демографические 37,3 млн.[14]

Арнтц и Хрущев: прямые людские: 20 млн. чел.[15]

Бирабен и Солженицын: Красная Армия 20 млн. чел., мирное население 22,6 млн. чел., прямые людские 42,6 млн., общие демографические 62,9 млн. чел.[16]

Максудов: Красная Армия — 11,8 млн. чел., мирное население 12,7 млн. чел, прямые людские потери 24, 5 млн. чел. Нельзя не оговориться, что С. Максудов (А. П. Бабенышев, Гарвардский университет США) чисто боевые потери КА определил в 8,8 млн. чел[17]

Рыбаковский: прямые людские 30 млн. чел.[18]

Андреев, Дарский, Харькова (Генштаб, комиссия Кривошеева): прямые боевые потери Красной Армии 8,7 млн. (11, 994 включая военнопленных) чел. Мирное население (включая военнопленных) 17,9 млн. чел. Прямые людские потери 26,6 млн. чел.[19]

Б. Соколов: потери Красной Армии — 26 млн. человек[20]

М. Харрисон: общие потери СССР — 23,9 — 25,8 млн. человек.

Оценка потерь Красной Армии, данная в 1947 году (7 млн.) не вызывает доверия, т. к. не все подсчеты даже при несовершенстве советской системы были завершены.

Борис Соколов пытается втолковать нам о том, что потери лишь вооруженных сил СССР составили 26 млн. человек. Руководствуется он при этом косвенным методом вычислений. Довольно точно известны потери офицерского состава Красной Армии, по Соколову это 784 тыс. человек (1941–44 гг.) Господин Соколов, ссылаясь на среднестатистические потери офицеров Вермахта на Восточном фронте 62500 человек (1941–44 гг.), и данные Мюллера-Гиллебранта, выводит соотношение потерь офицерского корпуса к рядовому составу Вермахта, как 1:25, то есть 4%. И, ничтоже сумняшеся, экстраполирует эту методику на Красную Армию, получая свои 26 миллионов безвозвратных потерь. Однако такой подход при ближайшем рассмотрении оказывается изначально ложным. Во-первых, 4% потерь офицеров не есть верхний предел, например, в польской кампании вермахт потерял 12% офицеров к общим потерям ВС. Во-вторых, господину Соколову было бы нелишне знать, что при штатной численности немецкого пехотного полка в 3049 человек офицеров в нем было 75 человек, то есть 2,5%. А в советском пехотном полку при численности 1582 человека — офицеров 159 человек, т. е.10%. В-третьих, апеллируя к вермахту, Соколов забывает о том, что чем больше боевого опыта в войсках тем меньше потери среди офицеров. В Польской кампании потери немецких офицеров −12%, во французской — 7%, а на Восточном фронте уже 4%.

В заключение, следует, наверное, согласиться с мнением Максудова, что из числа потерь надо исключить эмиграционный отток, который составил 1,3 млн. чел., что не учли в исследовании Генштаба. На эту величину и следует уменьшить величину потерь СССР в ВОВ. В процентном соотношении структура потерь СССР выглядит так:

41% — потери ВС (включая военнопленных)

35% — потери ВС (без военнопленных, т. е. прямые боевые)

39% — потери населения оккупированных территорий и прифронтовой полосы (45% с военнопленными)

8% — население тыла

6% — ГУЛАГ

6% — эмиграционный отток.

К настоящему времени не существует достаточно надежных цифр потерь немецкой армии, полученных прямым статистическим подсчетом. Объясняется это отсутствием по разным причинам достоверных исходных статистических материалов о немецких потерях.

По российским источникам, советскими войсками было пленено 3 172 300 солдат вермахта, из них в лагерях НКВД находилось 2388443 немца[21]. По подсчетам немецких историков, в советских лагерях военнопленных только немецких военнослужащих было около 3,1 млн[22]. Расхождение, как видите, примерно в 0,7 млн. чел. Объясняется это расхождение различиями в оценке числа погибших в плену немцев: по российским архивным документам в советском плену погибло 356 700 немцев, а по оценке немецких исследователей примерно 1,1 млн. чел. Представляется, что более достоверной является российская цифра погибших в плену немцев, а недостающие 0,7 млн. пропавших без вести и не вернувшихся из плена немцев на самом деле погибли не в плену, а на поле боя.

Во-первых, эта цифра учитывает только захоронения немцев, а в составе вермахта воевало большое число солдат других национальностей: австрийцев (из них погибло 270 тыс. чел.), судетских немцев и эльзасцев (погибло 230 тыс. чел.) и представителей других национальностей и государств (погибло 357 тыс. чел.). Из общего числа погибших солдат вермахта не-немецкой национальности на долю советско-германского фронта приходится 75-80%, т. е. 0,6–0,7 млн. чел.

В третьих, многие захоронения погибших солдат вермахта на советской земле исчезли или умышленно были уничтожены. Ориентировочно в таких исчезнувших и безымянных могилах могло быть захоронено 0,4–0,6 млн. солдат вермахта.

В четвертых, в эти данные не включены захоронения немецких солдат, убитых в боях с советскими войсками на территории Германии, и западноевропейских стран. По данным Р. Оверманса, только за последние три весенних месяца войны погибло порядка 1 млн. чел. (минимальная оценка 700 тыс.) В целом, на германской земле и в западноевропейских странах в боях с Красной Армией погибло примерно 1,2–1,5 млн. солдат вермахта.

В целом, среди 4,2 млн. военнопленных, взятых союзниками до 9 мая 1945 г., примерно 20 −25% не были солдатами вермахта. Это значит, что в плену у союзников было 3,1–3,3 млн. солдат вермахта.

Общее число военнослужащих Вермахта, попавших в плен до капитуляции, составляло 6,3–6,5 млн. чел.

Мы знаем о результатах послевоенной переписи населения в СССР, однако мало кто знает, что аналогичная перепись населения была проведена союзными оккупационными властями 29 октября 1946 года в Германии. Перепись дала следующие результаты:

Советская зона оккупации (без вост. Берлина): мужчин — 7, 419 млн., женщин — 9,914 млн., итого: 17,333 млн. человек.Все западные зоны оккупации, (без зап. Берлина): мужчин — 20,614 млн., женщин — 24,804 млн., итого: 45,418 млн. человек.

Берлин (все сектора оккупации), мужчин — 1,29 млн., женщин — 1,89 млн., итого: 3,18 млн. человек.

Всего население Германии — 65931000 человек.

Чисто арифметическое действие 70,2 млн.— 66 млн., вроде дает убыль всего 4,2 млн. Однако все не так просто.

Порядок расчета общих людских потерь Германии

Население в 1939 г. 70,2 млн. человек.

Население в 1946 г. 65,93 млн. человек.

Естественная смертность 2,8 млн. человек.

Естественный прирост (рождаемость) 3,5 млн. человек.

Эмиграционный приток 7,25 млн. человек.

Итого потери <(70,2 — 65,93 — 2,8) + 3,5 + 7,25 = 12,22>12,15 млн. человек.

Погиб каждый десятый немец! Попал в плен каждый двенадцатый.

Безвозвратные потери ВС СССР в ВОВ составляют 11,5 — 12,0 миллионов человек безвозвратно, при собственно боевых демографических потерях в 8,7–9,3 млн. человек. Потери Вермахта и войск СС на Восточном фронте составляют 8,0 — 8,9 миллионов человек безвозвратно, из них чисто боевые демографические 5,2–6,1 миллионов (включая умерших в плену) человек. Плюс к потерям собственно Германских ВС на Восточном фронте необходимо прибавить потери стран сателлитов, а это ни много, ни мало 850 тыс. (включая умерших в плену) человек убитыми и более 600 тыс. пленными. Итого 12,0 (наибольшее кол-во) млн. против 9,05 (наименьшее кол-во) млн. человек.

Автор в курсе, что данные статьи отличаются от последней официально провозглашенной версии потерь: потери ВС СССР — 6,8 млн. военнослужащих убитыми, и 4,4 млн. попавшими в плен и пропавшими без вести, потери Германии — 4,046 млн. военнослужащих погибшими, умершими от ран, пропавшими без вести (включая 442,1 тыс. погибших в плену), потери стран сателлитов 806 тыс. убитыми и 662 тыс. пленными. Безвозвратные потери армий СССР и Германии (включая военнопленных) — 11,5 млн. и 8,6 млн. чел. Общие потери Германии 11,2 млн. человек. (например в Википедии)

Оценка соотношения потерь по результатам сравнительно-сопоставительного анализа потерь в войнах двух последних веков

Применение метода сравнительно-сопоставительного анализа, основы которого заложил еще Жомини, к оценке соотношения потерь требует статистических данных о войнах различных эпох. К сожалению, более или менее полная статистика имеется лишь для войн последних двух столетий. Данные о безвозвратных боевых потерях в войнах XIX и XX столетий, обобщенные по результатам работ отечественных и зарубежных историков, приведены в табл. Последние три графы таблицы демонстрируют очевидную зависимость итогов войны от величин относительных потерь (потерь, выраженных в процентах от общей численности армии) — относительные потери у победителя в войне всегда меньше, чем у побежденного, причем эта зависимость имеет устойчивый, повторяющийся характер (она справедлива для всех видов войн), т. е. обладает всеми признаками закона.

Этот закон — назовем его законом относительных потерь — может быть сформулирован следующим образом: в любой войне победа достается той армии, у которой относительные потери меньше.

Отметим, что абсолютные цифры безвозвратных потерь у победившей стороны могут быть как меньше (Отечественная война 1812 г., русско-турецкие, франко-прусская войны), так и больше, чем у побежденной стороны (крымская, Первая мировая война, советско-финская), но относительные потери у победителя всегда меньше, чем у побежденного.

Разница между относительными потерями победителя и побежденного характеризует степень убедительности победы. Войны с близкими значениями относительных потерь сторон заканчиваются мирными договорами с сохранением у побежденной стороны существующего политического строя и армии (например, русско-японская война). В войнах, заканчивающихся, подобно Великой Отечественной войне, полной капитуляцией противника (наполеоновские войны, франко-прусская война 1870–1871 гг.), относительные потери победителя существенно меньше относительных потерь побежденного (не менее чем на 30%). Иначе говоря, чем больше потери, тем больше должна быть численность армии, чтобы одержать убедительную победу. Если потери армии в 2 раза больше, чем у противника, то для победы в войне ее численность должна быть как минимум в 2,6 раза больше численности противостоящей армии.

А теперь вернемся к Великой Отечественной войне и посмотрим, какими людскими ресурсами располагали СССР и фашистская Германия на протяжении войны. Имеющиеся данные о численностях противоборствующих сторон на советско-германском фронте приведены в табл. 6.

Из табл. 6 следует, что численность советских участников войны была только в 1,4–1,5 раз больше общей численности противостоящих войск и в 1,6–1,8 раза больше регулярной немецкой армии. В соответствии с законом относительных потерь при таком превышении численности участников войны потери Красной Армии, уничтожившей фашистскую военную машину, в принципе не могли превышать потери армий фашистского блока более чем на 10-15%, а потери регулярных немецких войск — более чем на 25-30%. Это значит, что верхней границей соотношения безвозвратных боевых потерь Красной Армии и вермахта является соотношение 1,3:1.

Цифры соотношения безвозвратных боевых потерь, приведенные в табл. 6, не превышают полученное выше значение верхней границы соотношения потерь. Это, впрочем, не значит, что они окончательны и изменению не подлежат.

По мере появления новых документов, статистических материалов, результатов исследований цифры потерь Красной Армии и вермахта (табл. 1-5) могут уточняться, изменяться в ту или иную сторону, их соотношение тоже может изменяться, но оно не может быть выше значения 1.3:1.

Так сколько же стоила для СССР война? Давайте попытаемся ответить на этот вопрос с помощью историков, экономистов и архивных документов.

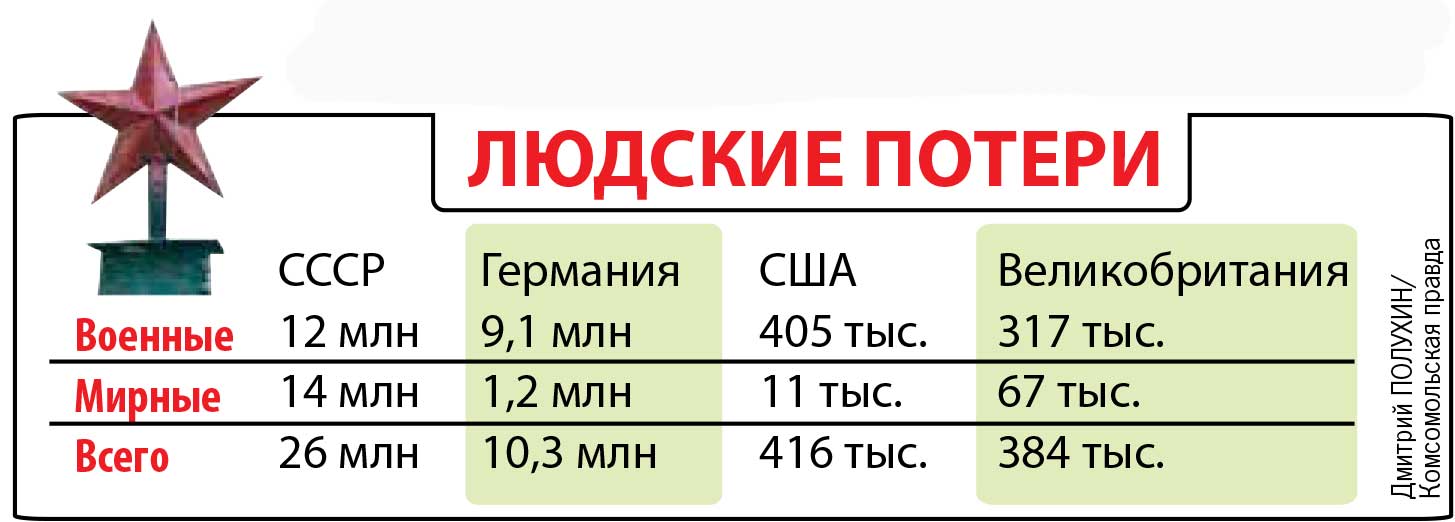

26 миллионов жизней

Начнем с главного - с людских потерь. Военных и гражданских. Какими они были за годы войны? С этим вопросом я обратился к военному историку Аркадию Воейкову. Вот что он рассказал:

Я уже лет 30 занимаюсь этим вопросом, и он мне иногда кажется бездонным колодцем. Каждый год открываются новые сведения, документы, но суммарные цифры уж никак не дотягивают не то что до 41, а и до 30 миллионов человек! Самую обоснованную статистику привел Генштаб России: общие безвозвратные потери Красной армии - около 12 миллионов человек.

Я бы тут еще уточнил: среди мирного населения были истреблены оккупантами 7,4 миллиона, 2,2 миллиона погибли на работах в Германии, а 4,1 миллиона умерли от голода в оккупации.

По официальным данным, потери вермахта и войск СС на советско-германском фронте - 7,2 млн человек. И еще 1,5 млн человек потеряли в боях с Красной армией гитлеровские союзники (итальянцы, румыны, венгры, финны, словаки).

Но вот при почти равном числе военнопленных (4,5 млн советских и 4,3 немецких) красноармейцев домой вернулось вдвое меньше.

И самое страшное - СССР потерял в 11 раз (!) больше мирных людей (см. таблицу). Если кто-то после этого заикнется, что советский солдат вел себя на чужой территории не менее жестоко, чем немецкий, просто приведите ему эту цифру. В 11 раз! Причем гражданское население Германии гибло в основном не при наступлении Красной армии, а от бомбежек городов союзниками - Британией и США. В одном Дрездене, сожженном союзной авиацией, погибло 100 тысяч немцев.

Заводы под бомбами

Война серьезно подорвала советскую экономику. Только прямой ущерб, нанесенный боевыми разрушениями и действиями оккупантов, составил 679 млрд советских рублей, или 128 млрд долларов США в довоенных ценах. Наши специалисты считают, что вместе с военными расходами (на армию, оружие, эвакуацию и т. д.) эта цифра вырастает до 2 трлн довоенных рублей.

Как рассказывает замруководителя Центра военно-экономических исследований Артемий Савостин, СССР потерял около 30% национального богатства. Тогда как затраты на армию и производство оружия выросли в 2,5 раза и достигли почти 60% всех госрасходов.

Пушки вместо масла

Великая Отечественная потребовала от СССР значительного увеличения поставок для фронта военной техники и оружия. Все это требовало колоссальных расходов. И как же решалась та проблема? Рассказывает военный экономист, старший научный сотрудник Института мировой экономики Андрей Головатый:

- Резкий рост дефицита госбюджета преодолевали главным образом путем сокращения невоенных расходов. Понятно, что это влекло за собой снижение жизненного уровня. Например, к 1942 году потребление хлеба в стране сократилось на 25%, а мяса - на 50%. Но люди хорошо понимали, что пушки важнее масла. А пушки были недешевыми. Например, пушка ЗИС-3 калибра 76 мм, считающаяся лучшим противотанковым орудием Великой Отечественной, стоила 15 тысяч рублей. Массовость удешевляла производство. Так, гаубица М-30 калибра 122 мм в 1941 году стоила 94 тысячи рублей, а в 1945 году ее стоимость снизилась до 35 тысяч рублей.

Еще пример. Если в 1941 году себестоимость штурмовика Ил-2 была 236 тысяч рублей, то в 1943 году - уже 165 тысяч рублей.

Начатая и проигранная Германией война нанесла этой стране сокрушительное не только военное, но и экономическое поражение. К 1945 году более 2/3 немецких заводов и фабрик лежали в руинах.

Сильный урон война нанесла и экономике Великобритании. Немецкие бомбардировки этой страны в 1940 - 1941 годах были настоящим кошмаром.

А вот американская экономика за годы войны лишь выросла. Боевых действий на территории США не велось. А для производства военной продукции (в том числе поставляемой в СССР по ленд-лизу) в 1941 - 1945 годах в США было построено более 2,5 тысячи заводов.

Хитрый ленд-лиз

Не секрет, что гигантские экономические расходы СССР на войну облегчали поставки боевой техники и другого имущества для фронта (начиная от тушенки и заканчивая пуговицами для обмундирования) по ленд-лизу из США, Британии и Канады.

В среднем объем поставок союзниками всех этих вооружений составил 12,3% от производимых в СССР. Но наиболее крупными, например, были поставки грузовиков - 430 тысяч. Это 64% от всего советского автопарка, приобретенного за годы войны.

Однако ленд-лиз не был бесплатным. По его условиям СССР не оплачивал то, что было уничтожено на фронте. А за все остальное надо было платить.

Суммарно объем американских поставок составил около $11 млрд.

Американцы выкатили СССР сумму долга в $2,7 млрд. В 1951 году американское правительство дважды снижало сумму долга до $800 млн, но СССР был согласен выплатить только $300 млн.

Лишь к 1972 году США и СССР достигли соглашения: Москва к 2001 году обязалась выплатить $722 млн, включая проценты.

После распада СССР долг по ленд-лизу переоформили на Россию. Естественно, правительство Ельцина эту сумму выплатить не смогло. И лишь при Путине, уже в 2006 году, долг Советского Союза за помощь Америки во Второй мировой войне был окончательно оплачен и закрыт.

ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ. НЕ ВСЕ

После Великой Отечественной СССР за счет репараций пытался частично возместить ущерб, нанесенный его экономике. На Ялтинской конференции 1945 года Советский Союз выступил с предложением: из общей суммы репараций 50% должны были быть выплачены в пользу СССР. Но оно не было поддержано. К тому же Москва рассчитывала получить из зон, оккупированных США, Великобританией и Францией, примерно 25% демонтированного оборудования. Но и этого не случилось. СССР удалось изъять лишь из своей оккупационной зоны имущества на сумму около $16 млрд.

СССР, несмотря на потерю территорий и трети всех заводов, смог выпустить больше оружия, чем Германия. Без этого не было бы Победы. Фото: ТАСС

Общий итог потерь боевой техники Красной армии за годы войны в процентном отношении выглядит так: танки и самоходные орудия - 25 - 30%. Пушки и минометы - 20 - 25%. Самолеты - 23%. Германские же потери по таким же видам боевой техники к 1945 году составляли от 50 до 75%. Гитлеровцы потеряли более 1500 танков и штурмовых орудий и более 3750 самолетов.

КСТАТИ

Сразу бросается в глаза, что США выпустили за годы войны самолетов больше, чем СССР и Германия, вместе взятые. А танков и пушек сделали меньше, чем Советский Союз, но больше, чем немцы. Зачем? Ответ прост. Американцам приходилось самим воевать против Японии - союзницы Германии. И часть оружия США поставляли по ленд-лизу в СССР. Надо заметить, очень небольшую часть. И не бесплатно. Например, американцы поставили Советскому Союзу лишь 6% произведенных ими боевых самолетов. Спасибо, конечно, но согласитесь: решающей роли для достижения Победы такая помощь сыграть не могла.

Еще дымились окопы.

Красная армия еще заканчивала освобождение оккупированных гитлеровцами стран, а СССР, несмотря на свое тяжелое положение, уже начал помогать им восстанавливать разрушенное войной. Стоит напомнить, как СССР помогал лежащей в руинах Европе.

ПОЛЬША

В январе 1945 года, сразу после освобождения Варшавы, СССР направил в этот город 60 тыс. тонн хлеба, 1,5 тыс. центнеров подсолнечного масла, 1 тыс. центнеров сахара. В феврале было направлено 45 тыс. тонн угля, 3 тыс. тонн керосина, 280 тыс. тонн нефти, 6 тыс. тонн соли, 60 тонн чая. В апреле - 150 тыс. голов крупного рогатого скота и овец, 8 тыс. тонн мяса.

ЮГОСЛАВИЯ

СССР выделил для нужд населения 3,3 млн пудов пшеницы.

ГЕРМАНИЯ

Сразу после капитуляции Германии СССР наладил снабжение немцев продуктами. Было выделено 6 млн пудов муки и другое продовольствие.

БОЛГАРИЯ

Еще в ходе войны СССР начал поставки в эту страну.

Направлено 102 тыс. тонн нефтепродуктов, 46 тыс. тонн металла, 9,6 тыс. тонн текстиля, сельхозмашины, автомобили, семена.

ВЕНГРИЯ

Из запасов Красной армии отпущено 11 тыс. тонн горючего, 500 автомашин и несколько тысяч лошадей.

А еще - 200 тыс. тонн кокса и железной руды, 30 тыс. тонн хлопка, 700 грузовиков, 15 тыс. тонн сахара и соли.

РУМЫНИЯ

СССР поставил в эту страну 33 тыс. тонн металлов, 120 тыс. тонн угля, 20 тыс. тонн хлопка, 300 тыс. тонн зерна, 2 тысячи грузовиков, 23 торговых и 18 военно-морских судов, 115 паровозов, 15 тысяч вагонов.

Аудио: Кто и зачем старательно пытается переврать историю

Возрастная категория сайта 18 +

Советский Союз понес тяжелейшие потери в Великой Отечественной войне. Было стерто с лица земли 1710 городов, 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи предприятий промышленности, 65 тысяч километров железных дорог, 98 тысяч колхозов и 2890 машинно-тракторных станций.

Прямой ущерб советской экономике составил 679 млрд. рублей (сравнимо с суммарными капиталовложениями СССР за первые четыре пятилетки). Полный ущерб, включающий в себя затраты на реконструкцию заводов и ведение войны, оценивается экономистами в 2 трлн. 596 млрд. руб. И это при том, что доходы бюджета СССР в 1940-ом равнялись 180 млрд. руб.

Народное хозяйство, металлургия, сельское хозяйство были отброшены на 10 лет назад, на уровни ещё 1930-х годов.

На государственных предприятиях (после национализации 1947 года это были все предприятия) сохранялась полувоенная трудовая дисциплина. Рабочие продолжали быть прикрепленными к заводам, хотя формально уже были введены и отпуска, и выходные.

Сохранение полувоенной дисциплины было необходимо, поскольку над восстановлением страны трудились сообща разные группы населения: 2, 5 миллиона заключенных, 2 миллиона военнопленных и около 10 миллионов демобилизованных.

Четвертую пятилетку 1946-1951 года никто не отменял. Цели в ней были поставлены самые амбициозные - не только достичь довоенного уровня, но и превзойти его - как в промышленности (46 %), так и в сельском хозяйстве.

США по Плану Маршалла помогали восстанавливать Европу (параллельно создавая Евросоюз), на это шли значительные средства и силы. В то же, что СССР не только выполнит, но и перевыполнит свой план мало кто верил. Однако так и произошло.

И речь не только о росте промышленности, исчисляемом цифрами статистики, но и о самой жизни: детская смертность снизилась больше, чем в 2 раза, в полтора раза увеличилось количество медицинского персонала, число научных учреждений увеличилось на 40% , число студентов - на 50%. Быть ученым стало престижно.

В это же время были заложены основы советской космической программы. Да, лавры в итоге достались Хрущеву, но уже в феврале 1953 года Иосиф Сталин утвердил план по созданию межконтинентальной баллистической ракеты. Постановление правительства за подписью Георгия Маленкова о создании ракеты Р-7 вышло уже после смерти генсека - 20 мая 1953-го.

Одним из инструментов послевоенного восстановления экономики была денежная реформа 1947 года.

Было время, и цены снижались.

С 1947 по 1953 год в СССР происходило настоящее экономическое чудо - ежегодно в 1,5-2 раза снижались цены. Что важно: зарплаты при этом не снижались. В эти годы, нацеленные на результат скорого подъема экономики, особенно поощрялось перевыполнение плана, поэтому рабочие могли себе позволить неплохо заработать. На таблице цен(см. выше), составленной историком Надеждой Кузнецовой все наглядно видно.

За 100% перевыполнение рабочим платили полтора тарифа, за 150% - двойной тариф, за 200 % - три тарифа. В эти годы даже заключенные за перевыполнение плана на 200 % могли втрое уменьшить срок заключения. Понятно, что планы были высокими, но это реально работало. Что показательно, уже при Хрущеве перевыполнение плана всегда вело к снижению расценки труда - путем бюрократического пересмотра действующих нормативов.

В феврале 1943 года в советском правительстве был поднят вопрос о целесообразности восстановления Сталинграда. Из-за рубежа поступали даже предложения о "консервации" города-героя в память о войне (идея Уинстона Черчилля). Однако Сталин настоял на восстановлении. Молотов же сказал, что ни один немец не покинет СССР, пока город не будет восстановлен полностью.

Труд пленных немцев в СССР не нужно недооценивать, но и перееоценивать в духе того, что СССР был восстановлен немцами не нужно. До сих пор можно услышать мнение, что вся малоэтажная застройка 40-х-50-х - дело рук немецких военнопленных, строивших дома по проектам немецких архитекторов. Это миф. Генеральный план восстановления и застройки городов разрабатывали советские архитекторы (Щусев, Симбирцев, Иофан и другие).

Но немцы, конечно, много что построили, также они работали в коммунальном хозяйстве. Отличались особой дотошностью и неспособностью понять (при усвоении все прочей рабочей лексики) слово "халява".

В 1946 году был определен план по кредитованию и финансовой поддержке регионов СССР, которые подверглись оккупации, началось стремительное восстановление инфраструктуры и жилого фонда. Был сделан упор на индустриальное развитие. В 1946 году механизация составляла 15 % от довоенного уровня, в 1949 году она уже стала вдвое больше довоенного.

Прошла коллективизация в регионах, вновь присоединенных к Советскому Союзу, был введен налог на частную собственность, приусадебные участки стали обязаны делать натуральные поставки, происходило укрупнение колхозов и снижение их количества, с целью увеличения длины поля, повышающей его эффективность.

Однако сельское хозяйство восстановилось после промышленности - к 1952 году.

Читайте также:

- Что подразумевается под временем реакции водителя 1 время с момента обнаружения водителем опасности

- Во время допроса иешуа понтий пилат обнаруживает что его ум не слушается его

- Никому не доверяет и осуществляет постоянный контроль какой стиль

- Как составить претензию работодателю о незаконном увольнении

- Как вывести деньги из яндекс деньги без паспорта