Кто при николае 1 осуществлял реформу полиции

Обновлено: 28.06.2024

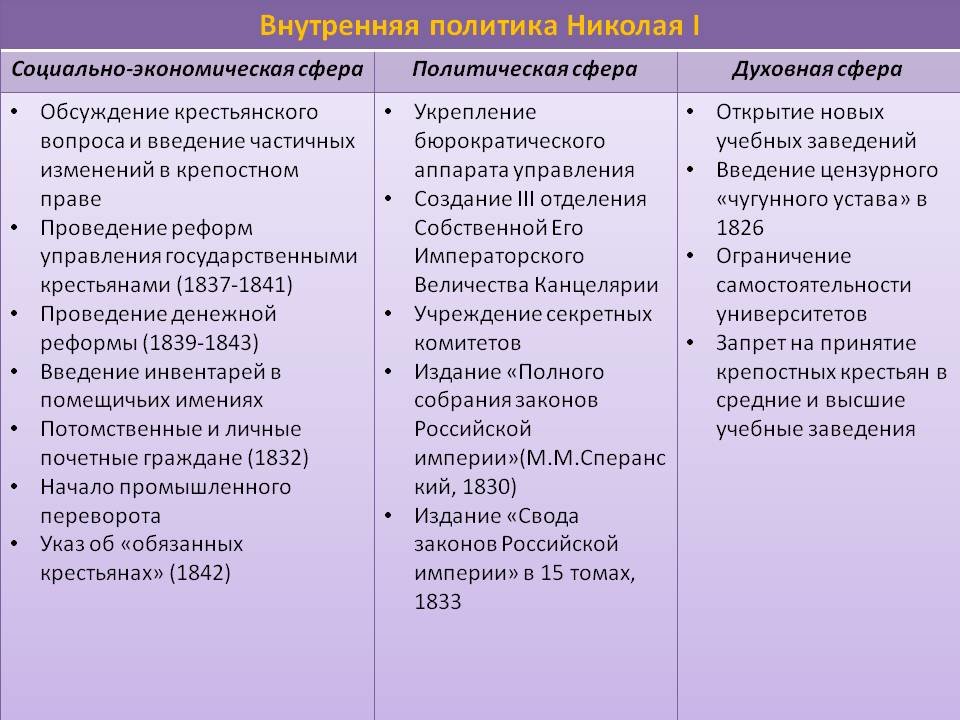

Работа комитета 1826 г. дала императору богатый материал о состоянии дел в российской империи и направлении проведения реформ. Однако выводы из него Николай I сделал свои. Условно их можно свести к трем основным позициям: 1) убеждение в необходимости усиления режима личной власти (е этой целью создавалась Собственная его императорского величества канцелярия — подробнее о ней см. ниже); 2) осознание важности и необходимости совершенствования законодательства, проведения кодификации законов и упорядочения на этой основе системы государственного управления; 3) убеждение в необходимости усиления системы политической безопасности (впервые в России создавался особый орган политической полиции — III отделение Собственной его императорского величества канцелярии).

Проведению политики государственного патернализма активно содействовало созданное в рамках Собственной его императорского величества канцелярии III отделение во главе с личным доверенным Николая I генералом А. А. Бенкендорфом. Созданное первоначально с целью надзора за законностью в стране обеспечения спокойствия и охраны прав подданных от произвола властей, оно вскоре стало осуществлять надзор за политическим настроением общества, заменив в этом своем значении существовавшие в XVIII в. тайные канцелярии по политическим делам. III отделение ведало всем полицейским сыском в стране собирало информацию о настроениях в различных слоях общества, осуществляло негласный контроль над всем государственным аппаратом, имело широкую сеть агентуры, в том числе за границей для наблюдения за русскими эмигрантами, ведало тюрьмами, местами ссылки, делами о расколе и подчинялось лично императору.

II отделение обобщало существующую юридическую практику (в рамках этого отделения была осуществлена кодификация законов и подготовлено в 1830 г. под руководством М. М. Сперанского Полное собрание законов Российской империи в 45 томах, включавшее все нормативные акты 1649 — 1825 гг. и свод действующих законов в 15 томах).

III отделение занималось вопросами государственной и политической безопасности.

V отделение было создано в 1836 г. для выработки проекта реформы государственных крестьян (в 1837 г. было преобразовано в Министерство государственных имуществ под руководством личного друга Николая I, крупного государственного деятеля графа П. Д. Киселева).

VI отделение ведало управлением территориями Кавказа, в том числе в условиях Кавказской войны (создано в 1842 г.).

При Николае I не проводилось широких административных реформ, и система управления в период его царствования в целом не претерпела больших изменений. Изменения в основном касались дальнейшей централизации и бюрократизации государственного управления. Объективная необходимость совершенствования механизма высшего и центрального государственного управления в такой огромной стране, как Россия, заставляла власть принимать соответствующие меры по рационализации государственного аппарата, дальнейшему развитию правовой базы его функционирования, повышению уровня кадрового состава государственной администрации. Сам император не раз подчеркивал, что с самого начала его царствования проблемы управления были для него не только важными, но и первостепенными.

Одним из основных направлений совершенствования государственного аппарата при Николае I было дальнейшее развитие министерской системы, представленной в середине XIX в. девятью министерствами и тремя главными управлениями, подчиненными непосредственно императору, который координировал их деятельность через Комитет министров. Были уточнены функции министерств, повышены требования к их персональной ответственности, принимались меры по совершенствованию внутриведомственных структур. Однако в большинстве случаев эти меры не приводили к желаемому результату прежде всего в связи с существовавшим в николаевской системе управления дуализмом управленческих структур (Собственная его императорского величества канцелярия и министерства) и связанным с этим параллелизмом в высшем центральном и местном управлении.

Наделение Собственной его императорского величества канцелярии государственно-управленческими и законотворческой функциями привело к усложнению механизма государственного управления. Государственный совет был понижен в статусе и утратил свое прежнее значение законосовещательного органа при императоре. Резко возросла роль Комитета министров, постепенно приобретавшего характер репрессивного органа. В то же время параллельное существование высших и центральных органов с дублирующими друг друга функциями создавало благоприятные условия для роста бюрократизма, волокиты, казнокрадства и взяточничества в органах власти и управления.

На рубеже XVIII и XIX вв. произошла смена коллегиальной формы управления министерской, вызвавшей усиление бюрократизации всего аппарата. Созданные реформой 1802-1811 гг. министерства и главные управления обособились в самостоятельные ведомства с более четкой по сравнению с коллегиями компетенцией, порядком взаимоотношений с высшими и местными учреждениями и делопроизводством.

Усложнение задач государства вызвало необходимость создания ряда высших государственных учреждений с более четким функциональным назначением: Государственного совета, Комитета министров, Собственной е. и. в. канцелярии, превращения Сената в высший орган суда и надзора. Продолжали существовать основные административные, полицейские, финансовые и судебные учреждения и сословные органы, созданные реформами 1775-1785 гг.

Таким образом, к середине XIX в. аппарат управления страной не справлялся с общегосударственными проблемами, о чем свидетельствовали и неудачи в Крымской войне, и непрекращающиеся выступления крестьян, и многое другое. Внутренняя и внешняя обстановка требовала преобразования управления на иных, чем раньше, основах.

Исторические корни отечественной правоохранительной системы теряются в глубине веков. Немало было сделано во времена Петра Великого и Екатерины II. Однако, в целом, государственная структура и состав полицейских сил определился к началу XIX века. В 1860-е – 1880 – е годы проводились кардинальные изменения в рамках масштабной реформы всей системы правопорядка империи. Дальнейшие перемены, как правило, не затрагивали сложившиеся устои и контур управления, в целом, всей правоохранительной системой в стране.

Полицейские силы империи

В Российской империи в конце XIX - начале XX веков функционировала довольно сложная правоохранительная система, в ряде случаев дублирующая те или иные правоохранительные функции и задачи различными входящими в нее структурами и службами. Далее будет идти речь, в основном, об общих силах полиции, находившихся в ведении Департамента полиции МВД империи.

При этом за рамками публикации во многом остаются такие важные правоохранительные структуры, как жандармерия и охранные отделения, а также 9 министерств и ведомств, которые имели в своем составе военизированные подразделения, выполнявшие те или иные полицейские функции. Например, министерство промышленности и торговли ведало горно-полицейской стражей и фабрично-заводской полицией. В министерстве финансов состоял корпус пограничной стражи, таможенные подразделения, корчемная стража. Министерству юстиции подчинялись тюремная и конвойная стража, судебные приставы. Были схожие подразделения и в других министерствах.

Общие силы полиции подчинялись сначала Министерству полиции, а затем были переданы в ведение департамента полиции МВД. До середины XIX века все происходившие в правоохранительной системе перемены были связаны с поиском наиболее приемлемой и отвечавшей вызовам времени полицейской структуры империи. Как часто бывало, все реформы и новшества начинались со столицы. В октябре 1866 года столица империи была разделена на 38 полицейских участков вместо прежних 58 кварталов. При этом принцип деления города на 12 частей сохранился. Позже полицейские участки были созданы во всех городах империи. Все излишние полицейские структуры и должности были упразднены в целях снижения казенных расходов. Одновременно впервые был создан резерв полиции в качестве учебного подразделения для первичной подготовки вновь поступавших на службу в полицию.

В декабре того же года для несения патрульно-постовой службы была создана полицейская стража, состоявшая из околоточных надзирателей и городовых. Тогда же было разрешено состав городовых комплектовать из числа желающих добровольно служить по вольному найму. С той поры путь в полицию был открыт не только для отставных армейских нижних чинов, но и всех других, физически годных и способных нести полицейскую службу. Сословные состояния учитывались, но не являлись препятствием при поступлении на службу в полицию. Все новички должны были проходить обязательную начальную полицейскую подготовку в школе полицейского резерва.

В рассматриваемый период полицейские силы империи дополнялись новыми службами и подразделениями, что сопровождалось ростом общей численности полиции. С 1880 года департаменту полиции подчинялись охранные отделения, полицейские службы, отделения уголовного сыска, адресные столы и пожарные команды. В состав МВД, помимо перечисленных структур, входили специализированные подразделения полиции (речной, ярмарочной, портовой, железнодорожной) и полицейская стража. Имела полиция и свою заграничную службу.

Местные полицейские структуры, как правило, подчинялись губернскому полицмейстеру. Полицмейстеры из военных обычно имели чин полковника или генерал-майора, но числились на службе в полиции и носили полицейскую форму. Гражданские чиновники на таких должностях пребывали в чинах статского или действительного статского советника, что соответствовало V или IV классам согласно Табелю о рангах.

Однако в ряде крупных городов руководство полицией осуществлял градоначальник. На должность градоначальника обычно лично императором назначались военные чины и гражданские чиновники в ранге генерала или действительного статского советника. В обеих столицах эти должности часто занимали свитские чины из генерал-адъютантов императора.

В целом, проведенная во второй половине XIX века реформа правоохранительной системы империи привела к формированию новой полицейской структуры. Перемены затронули многие стороны полицейской службы, среди которых можно назвать следующие:

- созданы единые уездные полицейские управления во главе с исправниками;

- изменены принципы комплектования полиции: взамен нижних армейских чинов, негодных к строевой службе и направлявшихся на службу в полицию в порядке отбывания воинской повинности, после военной реформы 1874 года, отменившей рекрутский набор, был введен принцип вольного найма в полицию по контакту;

- увеличено жалование, введены пенсии, награждения за выслугу и иные льготы для большей привлекательности службы в полиции по вольному найму;

- пересмотрены функции полиции, часть из которых были переданы в другие правоохранительные структуры. Так, следственные действия возлагались на судебных следователей, а хозяйственные функции, благоустройство городов, продовольственное дело, контроль за состоянием дорог было передано в ведение земств и органов городского самоуправления;

- предписано было иметь полицейский резерв (учебные команды) в уездах;

- укреплено низовое звено полиции за счет введения должностей участковых урядников в уездах, а в городах увеличена численность околоточных надзирателей. Кстати, новая инструкция околоточным надзирателям, утвержденная министром внутренних дел, возлагала даже на дворников некоторые вспомогательные полицейские функции. Помимо дворников, среди осведомителей и добровольных помощников полицейских было немало швейцаров, извозчиков, официантов и других лиц, как правило, из сферы обслуживания.

Служба охранителей правопорядка и спокойствия в империи

В свое время император Павел I определил, что полицейские силы относятся к гражданскому ведомству. До этого полиция обычно комплектовалась из офицеров и отслуживших низших чинов. Поэтому долгое время в империи сохранялась смешанная система комплектации полицейских подразделений и служб как за счет военных, так и путем вольного найма на гражданские должности.

Несмотря на то, что стал возможным вольный найм на должности в полицию, на службу брали далеко не всех. Так, даже желавшие поступить околоточным надзирателем, должны были отвечать следующим требованиям:

• от роду иметь 25 - 40 лет;

• крепкое здоровье и телосложение;

• рост не менее 2 аршин 6 вершков (от 169 см.);

• преимущественно русский, православный (иудеев не принимали вообще);

• свидетельство об окончании курса трехклассного городского или уездного училища;

• в ходе бесед оценивалось общее развитие, умение грамотно и логично излагать свои мысли устно и на бумаге (проводилось письменное испытание).

Обязательным условием были положительные сведения о кандидате от полиции по месту проживания, а для отставных нижних воинских чинов – аттестация или рекомендация из полка. Так что получить личную номерную нагрудную бляху или жетон полицейского в Российской империи было непросто.

Уголовный сыск – дело рискованное

В своих публикациях офицер современной российской полиции Р. Очур отмечает, что приказом по полиции от 31 декабря 1866 года была впервые учреждена в полицейском штате столицы империи сыскная часть в составе 22 человек. Возглавлял новое подразделение начальник сыскной полиции. К оперативному составу относились 4 чиновника для поручений и 12 полицейских надзирателей. Дозволялось в установленных пределах брать на службу внештатных сотрудников. Однако для города с населением примерно 500 тыс. человек такая численность сыщиков была недостаточна.

Спустя 3 месяца столичный обер-полицмейстер генерал Ф. Трепов представил на утверждение штат нового подразделения в составе городской полиции. Штатным расписанием определялась численность сотрудников, их должности и чины, а также денежное содержание. Начальнику сыскной полиции было установлено 1500 рублей жалованья и дополнительно 700 рублей столовых денег и 600 рублей на разъездные расходы. Квартира предоставлялась от казны. Был установлен чин по должности VI класса, равный армейскому полковнику.

Чиновникам для поручений установили жалованье 1000 рублей и дополнительно: столовые деньги – 500 рублей, квартирные – 300 рублей и на всех 600 рублей на поездки или по 150 рублей каждому. По должности установили VII классный чин, равный в гражданской службе надворному советнику или военному чину подполковника. Такое же жалованье и другие равные денежные выплаты (кроме разъездных) были у делопроизводителя. Кстати, и такой же классный чин. Полицейский надзиратель получал 450 рублей в жалованье без каких-либо доплат. Имели XIV (низший) классный чин, соответствовавший коллежскому регистратору на гражданской службе и прапорщику в армии.

Для сравнения приведем размеры годового офицерского жалованья того же периода. Упомянутые военные чины получали: армейский полковник – 750 рублей, подполковник – 580 рублей, прапорщик – 300 рублей. Полицейские оклады в ту пору, как видим, были выше.

Дополнительно сметой расходов предусматривалось 2200 рублей на канцелярские траты и оплату вольнонаемных писцов. К тому же в распоряжении обер-полицмейстера столицы имелось 8000 рублей на оперативные расходы сыщиков.

Создание столичной сыскной полиции положило начало формированию оперативно-розыскных подразделений во всей системе МВД империи. На местах ситуация по созданию сыскных структур затянулась и существовала в разных формах. Так, сыскное отделение в полиции Баку долгое время существовало лишь на бумаге. Штат был заполнен только в 1908 году после проведенной проверки состояния сыскных отделений в империи.

При этом при проверках отмечалась высокая текучесть кадров среди сыщиков. Причины были самые разные. Например, из сыскного отделения полиции г. Киева, по данным А.О. Лядова, в 1906 году выбыло:

- за переходом на другие должности - 3;

- уволено по прошениям - 5;

- уволено в дисциплинарном порядке -16;

- умерло - 1;

- изувечено преступниками -1;

- подвергнуто взысканиям в административном порядке -11;

- заболело расстройством психической сферы вследствие переутомления - 2.

Итого в течение года выбыло 39 человек или в среднем службу в полиции покидали по 3 сыщика в месяц. Если учесть, что в этот период в штате киевского сыскного отделения было 23 сотрудника, то за год его состав практически дважды обновился.

Внутриполитическое состояние России при воцарении Николая

Николай I вступил на престол в совершенно особых обстоятельствах, которые в значительной мере объясняют характер задуманных и осуществленных императором преобразований.

Реформы Николая

Внутренняя политика Николая I

Новоиспеченный император не был подготовлен к управлению государством – никто из воспитателей не предполагал, что царевичу придется принять венец монарха. Его увлекало военное искусство, он привык мыслить и действовать как военный человек. В нем не было и доли той гибкости, которая очаровывала в старшем брате Александре.

Реорганизация аппарата управления

С самого начала, едва заняв положение самодержавного монарха, Николай меняет состав приближенных к власти и ко двору лиц. Главные посты заняли люди, носившие генеральское или адмиральское звание. Это П. Киселев, А. Бенкендорф, А.Паскевич и другие.

Расстановкой кадров в органах власти и собственными (личными) делами императора и его семьи

Работой над изданием нового свода законов

Делами благотворительного характера

Реформирование законодательной базы

Вновь привлекли к государственной деятельности Сперанский, под руководством которого проходила кодификация законов. Но беда была в том, что все созданное на государственном уровне давно устарело: Россия жила по сводам 1649 года – и это в период, когда в Европе уже активно развивалось новое, буржуазное общество!

Крестьянский вопрос

Несколько лучше дело обстояло с решением крестьянского вопроса. Работу над ним царь поручил Киселеву. Понимая, что полная отмена крепостного права необходима, Николай все-таки не торопился приступать к этому сложному делу, а решил действовать поэтапно: начать постепенные преобразования с казенных (государственных) крестьян. Было сделано следующее:

- крестьян объединили в сельские общества, состоявшие из нескольких семей, а те — в волости;

- в волостях существовали органы самоуправления – сходы, решавшие внутренние вопросы;

- было организовано обучение крестьян передовым способам ведения хозяйства;

- земледельцам выдавали ссуды на льготных условиях, обеспечивали зерном в случае неурожаев.

Несмотря на то, что Николаю нравились эти начатые Киселевым перемены, существенного облегчения крестьянам они не принесли. Все остановилось на уровне полумер. А огромная масса крепостных, принадлежавших помещикам, а не государству, так и осталась в положении рабов.

Экономика

Чуть лучше обстояли дела с экономикой страны. Постепенно развивалась российская промышленность (государство не помогало, но и не мешало этому процессу), строились дороги (при Николае была торжественно открыта первая железная дорога в 1837 году), несколько уменьшился внешний долг. Реформа министра Канкрина укрепила серебряный рубль.

Жизнь общества

С молчаливого разрешения императора полицейский надзор установили за Пушкиным. Почтовые чиновники распечатывали и давали читать царю даже личные, интимного характера письма к супруге.

Общество замерло, пережидая трудные времена. Затихли философские споры, прекратилась полемика между представителями различных политических воззрений. Свободомыслие тех лет, когда царствовал Александр, было забыто.

Результаты внутренней политики Николая

Николай Первый искренне считал главной задачей сохранение Российской империи в том виде, в котором он ее получил. Понимая, что перемены обществу все же необходимы, он решился лишь на некоторые реформы, касавшиеся экономического развития страны. Восстание декабристов наложило отпечаток на царствование Николая Павловича: он настолько опасался повторения этого события, что внедрил в России практически военный режим, неизбежным следствием которого стала стагнация в обществе. Россия словно остановилась.

195 лет назад было создано Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Эксперты называют его первым в истории России специализированным учреждением, занимавшимся вопросами защиты государственной безопасности. Историки оценивают эффективность работы Третьего отделения неоднозначно. Его сотрудникам удалось на несколько десятилетий ликвидировать в стране угрозу государственного переворота и массовых волнений. Однако в середине XIX века Третье отделение недооценило возникшие перед Россией внешнеполитические угрозы, приведшие к Крымской войне, а в царствование Александра II не справилось с волной политического террора.

15 июля 1826 года было создано Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, считающееся первым специализированным учреждением в истории России, занимавшимся вопросами защиты государственной безопасности. Оно действовало более 50 лет, являясь опорой императоров Николая I и Александра II в вопросах борьбы с политическим радикализмом и иностранными спецслужбами, однако под конец своего существования не справилось с рядом серьёзных проблем, угрожавших безопасности Российской империи.

Создание Третьего отделения

Как пишет историк спецслужб Олег Хлобустов, несмотря на то что разведка, контрразведка и политический сыск существовали в России фактически со времён Ивана Грозного, как особая государственная служба они начали формироваться только в XIX веке. В XVII—XVIII столетиях со шпионажем в Российской империи боролись Преображенский приказ, Тайная канцелярия и Тайная экспедиция, однако их сотрудникам не хватало чётко оформленных полномочий, профессиональной подготовки и специального тактико-правового инструментария, появившегося у спецслужб в более позднее время.

В 1810 году решение вопросов внутренней безопасности в России было возложено на Министерство полиции, а в 1811 году — на созданную в его составе Особую канцелярию. Восемь лет спустя Особая канцелярия вместе с исполнительной и хозяйственной полицией была переведена в Министерство внутренних дел Российской империи. Она отвечала за выдачу виз и иностранных паспортов, принимала в российское подданство, ведала вопросами цензуры, боролась с революционным движением, а также осуществляла надзор за тайными обществами и сектами. Однако эффективность её деятельности, по словам историков, была весьма сомнительной. Она, в частности, не смогла предупредить власти о планах декабристов в 1825 году.

Идеалисты или авантюристы: какую роль в истории России сыграло восстание декабристов

195 лет назад в Санкт-Петербурге произошло вооружённое выступление, известное как восстание декабристов. Члены антиправительственных.

Николай I, потрясённый событиями на Сенатской площади, в конце 1825 года дал указание своим приближённым подготовить проекты преобразования политического сыска в России. В начале следующего года один из друзей императора, Александр Бенкендорф, передал ему записку, содержащую предложение о создании профессионального и централизованного Министерства полиции, опирающегося на аппарат тайных агентов.

Бенкендорф большую часть жизни не имел к политическому сыску никакого отношения. Однако в некоторых вопросах, которые в наши дни принято относить к компетенции спецслужб, у него опыт был. После службы в гвардии и при дворе молодой Бенкендорф вошёл в состав экспедиции генерала Гёрана Спренгтпортена, обследовавшего окраины Российской империи, Кавказ и Грецию. В дальнейшем участвовал в войнах с Турцией и Францией, а также занимался дипломатической деятельностью. В 1819 году он стал начальником штаба Гвардейского корпуса.

Бенкендорф руководил подавлением выступления Семёновского полка и готовил для Александра I записку о тайных обществах. В дальнейшем он командовал 1-й кирасирской дивизией, а во время подавление восстания декабристов — войсками, находившимися на Васильевском острове.

По словам историков, Николай I объединил записку Бенкендорфа с другими предложенными ему проектами. При этом царь решил не создавать для обеспечения государственной безопасности отдельное министерство. 15 июля 1826 года император своим указом создал Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, во главу которого поставил Бенкендорфа.

Вскоре после создания Третьего отделения Бенкендорф представил на утверждение Николаю I штатное расписание новой структуры. Отделение состояло из нескольких подразделений, называвшихся экспедициями.

Первая экспедиция собирала сведения о лицах, находившихся под полицейским надзором, и вела наблюдение за революционными движениями. Вторая занималась сектантами, фальшивомонетчиками и изготовителями подложных документов. Третья отвечала за контрразведку, наблюдала за иностранцами и в случае необходимости выдворяла их за пределы страны. В сферу ответственности четвёртой входило написание отчётов и переписка с властями о всех значимых происшествиях на территории империи. В 1842 году была сформирована пятая экспедиция, отвечавшая за цензуру.

Численность сотрудников Третьего отделения изначально составляла всего 18 человек, а к моменту ликвидации в штат отделения входили 72 человека.

140 лет назад российский император Александр II был смертельно ранен в результате покушения, совершённого членами организации.

В то же время, по словам научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова, при Третьем отделении действовали исполнительные органы — жандармские учреждения и формирования. В 1827 году они были сведены в Корпус жандармов (с 1836 года — Отдельный корпус жандармов). Действуя под руководством Третьего отделения, жандармы осуществляли политический сыск и вели следствие по делам о государственных преступлениях, конвоировали особо опасных преступников, руководили розыском беглых крестьян и дезертиров. В разное время численность жандармов в Российской империи колебалась от четырёх до семи тысяч.

Третье отделение готовило для императора обзоры общественного мнения и другие документы. Оно информировало царя о настроениях различных слоёв общества: от придворных до крепостных крестьян. По словам историков, работники Третьего отделения использовали сотрудничество с тайными агентами, наружное наблюдение, просматривали корреспонденцию.

При этом сотрудники Третьего отделения не только вели правоохранительную деятельность, но и снижали напряжение в обществе, помогая решать острые социальные проблемы. Например, они добивались от власти открытия новых больниц, а также убеждали монархов в целесообразности ограничения крепостного права.

По его словам, хотя Бенкендорф официально возглавлял Третье отделение в статусе главноуправляющего с 1826 по 1844 год, на практике он преимущественно выполнял представительские функции и осуществлял коммуникации с императором. Вся основная работа была возложена на управляющих отделением. При Бенкендорфе это были поочерёдно Максим фон Фок, Александр Мордвинов и Леонтий Дубельт.

Историки отмечают, что Адам Сагтынский, имевший статус чиновника для особых поручений, долгое время был третьим по уровню влияния сотрудником отделения.

В 1860—1870-е годы Третье отделение столкнулось с массовым созданием революционных организаций, часть из которых исповедовала террористические методы политической борьбы.

Николай 1 является одной из ключевых фигур в России 19 века. Реформы Николая 1 в большинстве своём привели Россию из отстающей державы к прогрессивному росту как и экономически так и во внутренней политики. Но не во всем. Чтобы узнать, в чем, дочитай эту статью до конца.

Император Николай Первый

Реформы

Несмотря на то что Николай был самодержцем его реформы носили либеральный характер, такие нововведения нужны были для стабилизации положения страны.

Вот одни из важнейших нововведений Николая 1: финансовая (реформа Канкрина), промышленная, крестьянская, образовательная, цензурная реформа.

Реформа Канкрина (1839-1843), названа в честь министра финансов при Николае 1, Е.Ф. Канкрина.

Евстратий Францевич Канкрин

В ходе этого преобразования была произведена замена ассигнаций на кредитные государственные билеты. Согласно данному нововведению все торговые сделки должны были производиться только в серебре или золоте. Эти изменения установили стабильную финансовую систему вплоть до Крымской войны (1853-1856).

Промышленная реформа

Одна из важнейших экономических идей Николая 1. В момент когда Николай стал царем, состояние промышленности было отстающем по сравнению с западом, где заканчивалась промышленная революция. Большинство материалов Россия закупала в Европе. К концу царствования Николая ситуация очень изменилась. В первые в России сформировалась технически не отстающие и конкурентоспособная мануфактура.

Павел Дмитриевич Киселев

- Также Николай 1 провел первую железную дорогу в России(1837).

- Открыл первый технологический институт в Петербурге (1831).

- Помещичье землевладение (1837-1841).

Крестьянский вопрос также названная изменения Киселева (министр государственного имущества) помогла облегчить положение государственных крестьян России. Запрещалось помещикам ссылать крестьянина на каторгу применять к нему физическую силу, запрещалось разделять с семьей, крестьянин получили свободу передвижения, была создана крестьянское самоуправление, крестьяне могли выкупать себя, позже также могли выкупать землю у помещика, увеличение школ, больниц.

За нарушение законов помещика штрафовали или могли посадить в тюрьму. Из за этих изменений снизилось количество крепостных крестьян, но несущественно. Также улучшилось положение государственных крестьян, теперь каждому государственному крестьянину выдавались собственные наделы.

Образовательная реформа

В ходе помещичьего преобразования было создано очень большое количество крестьянских школ. Была разработана программа массового крестьянского образования, в 1838 году насчитывалось около 2552 школы, в которых учились 112000 учеников. До образовательного преобразования насчитывалось 60 школ, в которых учились 1500 учеников. В 1856 открылось большое количество училищ и вузов, была сформирована система профессионального и среднего образования в стране.

Но эта идея Николая все же была менее удачной чем предыдущие, это связано с тем что Николай 1 продолжил формирование сословного образования, основными предметами были латинский и греческий язык, остальные предметы выходили на второй план.

Эти изменения очень плохо послужила университетам: образование стало платным, преподавателей и ректоров выбирало министерство народного просвещения, обязательными предметами были — церковная истор ия, церковное право, богословие.

Университеты были поставлены в зависимость от попечителей образовательных округов, их самоуправление было ликвидировано. Студентов сажали в карцер за правонарушения, также была введена форма для студентов, чтобы комендантам общежитий было удобно за ними следить.

Цензурная реформа (1826, 1828)

Это преобразование очень сильно повлияла на культуру и внутреннюю политику государства. Николай подавлял малейшее проявление вольнодумства. Цензурная реформа или как её ещё называют чугунная была очень жестокой по сути под запрет попадали все статьи, произведения и т.д которые хоть как-то затрагивали политику.

Ужесточение цензуры было связано с европейскими революциями которые бушевали по всей Европе, дабы не усугубить своё положение Николай создал чугунную реформу. Все популярные журналы на тот момент попали под запрет, под запрет попадали также пьесы. Эти реформы известны также большим количеством ссылок поэтов на каторги (Полежаев, Лермонтов, Тургенев, Пушкин, и т.д).

Итог и характер преобразований Николая 1 очень спорный. Несмотря на жесточайшую цензуру он умудрился удержать власть и улучшить экономическое положение. Но несмотря на все это стремления Николая 1 к централизации власти убило его реформаторские задумки.

Вы должны понимать, что здесь мы набросали схематический план реформ Николая 1. Вся полная информация есть в нашем видеокурсе «История. Подготовка к ЕГЭ по истории на 100 баллов«.

Читайте также:

- Каким законом предусмотрена ответственность за нарушение срока регистрации в органе пфр

- Может ли директор школы быть директором ооо

- Код подразделения 290 001 паспорт какого региона

- Обязаны ли представители заказчика принимать участие в проверках проводимых органами ростехнадзора

- Как они узнали о задержании гражданина к на территории франции