Кто из российских ученых издал первое в россии пособие по физиологии

Обновлено: 25.06.2024

Характеристика основных физиологических свойств возбудимых тканей. Понятие об ионной ассиметрии.

Нервная ткань обладает возбудимостью. Функции возбудимой ткани базируются на 2 основных свойствах: 1-несимметричного расположения потенциалобразующих ионов по отношению к мембране;2- избирательная проницаемость клеточной мембраны. Ионная асимметрия: основными потенциалобразующими ионами яв-ся К и Na. В некоторых тканях таковыми являются Са и CL. Na больше вне клетки, а К- в клетке. Данные ионы стремятся перемещаться через мембрану.Na стремится войти в клетку вдоль конц.градиента, а К выйти вдоль конц.градиента. конц.градиент для Na и Kсохраняют свое направление всегда, и в состоянии покоя, и в состоянии раздражения. 2.избират.проницаемость мембраны: мембрана возбудимых тканей образована 2 слоем фосфолипидов, пронизанными ионными каналами. Ионные каналы- интегральные белки мембраны, в ряде случаев обладающие воротным механизмом- канал может быть открытым и закрытым. Р группа обращена к воде, гидрофильна. Жирные кислоты липофильны и обращены друг к другу. Проницаемость Na-канала зависит от функц-го состояния возбудимой ткани:1-покой- каналы закрыты; 2- при действии раздражителя канал на короткое время открывается. К-каналы всегда открыты в независимости от функц-го состояния возбудимой ткани. Время от времени мембрану пронизывают другие белки- натрий-калиевые насосы. У этих белков имеется 3 центра связывания: для натрия, калия, и АТФ.

Строение скелетной мышцы

состоят из мышечных волокон, каждое мышечное волокно сост.миофибрилл. миофибриллы имеют выраженную полосатую исчерченность. В ней правильно чередуются светлые и темные участки. Темные участки обозначаются как диск А-анизотропные(разные), т.к. они имеют разную оптическую плотность. Светлые участки-дискI-изотропные- имеют одинаковую оптическую плотность. В составе темного участка имеются светлые- зона Н.миофибрилла состоит из более тонких филаментов- протофибрилл. Протофибриллы- сократимые белки мышцы. В мышцах имеются 2 типа протофибрилл- актин и миозин. Актин- белок полимер, имеет конформацию 2нитчатой спирали, время от времени перекрученные. Мономером является глобулярный белок. Длина 1мкм, диаметр 7-7нм. В местах соединения 2 нитей имеются углубления- канавки. В молекулу актина встроены 2 регуляторных белкатропонин и тропомиозин. Миозин-белок полимер, состоит из множестваполипептидных цепей. В составе каждой цепи различают: головку, шейку и хвост. Хвосты всех цепей скручены в виде жгута. Головки располагаются на поверхности этого каната, а между хвостом и головкой располагается подвижная шейка.миозин длиннее и толще актина: длина-1,5мкм, диаметр-14нм. О теории: структуры были изучены хансон и хаскли. Удостоены нобелевской премии в 1962г.. суть теории: при возбуждении мышцы миозин начинает взаимодействовать с актином. Находясь в центре саркомера, миозин шаг за шагом, изменяя положение головки, подтягивает молекулы актина и справа и слева к центру. При этом длина саркомера уменьшается, соответственно уменьшается длина миофибриллы, длина мыш.волокна, но длина актина и миозина не изм-ся.

Механизм мыш.сокращ-ия: медиатор из нервного окончания выделяется на мышцу. В мышце в районе синапса возникает ПД. Деполяризация распространяется вдоль мышечного волокна. Цистерны СПР контактируют с мембраной, поэтому деполяризация мембраны мышечного волокна вызывает изменение проницаемости мембраны СПР: в мембране СПР открываются Са-каналы. Са выходит из цистерн и заполняет пространство с миофибриллой. Сасвязыватся с Са-чувствительными центрами тропонина. Конформациятропонина изменяется.Троонин перестает удерживать электростатическитропомиозин на поверхности актина. Молекулы тропомиозина сваливаются в канавку, открывая центры связывания актина с миозином. Головкка миозина располагается под прямым углом по отношению к актину. На этих головках сейчас АДФ и фосфат. Головки миозина связываются с активными центрами актина. Связь актина и миозина несколько изменяет конформацию миозина, в результате чего фосфаты отсоединяются от головки миозина. Отсоединение вызывает существенное конформационное изменение миозина: происодит переориентация шейки миозина по отношению к головке. Шейки наклоняются к продольной оси миозина. В результате возникает тянущее усилие. Мышца миозин совершает гребковое движение. По завершении движения от головки миозина отсоединяется и АДФ. Утратив АДФ и фосфат, головка прочно связывается с актином. Для того, чтобы отсоединить головку миозина от актина, с головкой миозина связывается АТФ. Конформация головки изменяется, вследствие чего сродство актина и миозина резко снижается. Головка миозина отсоединяетя от актина. Сразу же после этого миозин приобретает атефазную активность и подвергает гидролизу АТФ. Выделяется энергия. Энергия расходуется на разгибание головки миозина.

Газообмен в капиллярах малого круга. Значение рО2 и рСО2 в венозной крови и в легких. Механизмы освобождения СО2 из соединений, в виде которых этот оксид транспортируется кровью. Понятие о кислородной емкости крови.

Газообмен - это транскапиллярный обмен дыхательных газов (СО2 и О2). Осуществляется между венозной кровью и воздухом альвеол, в малом кругу кровообращения, и между артериальной кровью и тканями в большом кругу кровообращения.

Газообмен в капиллярах малого круга.

Значение рО2 и рСО2 в

В легких: Тканях:

рО2 = 103 mmHgpO2 = 40 mmHg

pCO2 = 40 mm Hg pCO2 = 46 mmHg

1. Разрушить соединения, в виде которых СО2 транспортируется в кровь и вывести их.

Физиология до нашей эры

Аристотель (384-322 гг. до н.э.) утверждал, что кровь образуется в печени. Он доказал, что артерии — это разветвления аорты, но приписал им функцию проведения воздушной субстанции.

Наибольшего развития физиологические представления достигли в трудах римского врача Клавдия Галена (129 — 201 гг. н.э.). Он был родоначальником вскрытия (вивисекции) животных (обезьян и свиней). Гален описал надкостницы, голосовой аппарат, различал семь пар черепных нервов. Используя вивисекцию, доказал, что кровь движется не только по венам, но и по артериям, выяснил участие межреберных мышц и диафрагмы в дыхательных движениях. Доказал наличие чувствительных и двигательных нервов. Так что его можно считать первым физиологом — экспериментатором. Основу жизни человека, по мнению Галена, составляет душа, которая является частью всемирной души — пневмы.

Несмотря на некоторые ошибочные представления и утверждения древних врачей и мыслителей, они подготовили почву для возникновения физиологической науки.

Физиология в эпоху возрождения

Ятрофизика и ятрохимия

В науке XVII-XVIII ст. преобладал описательно-анатомический направление, но уже тогда делались попытки внедрить в физиологию методы физики и химии. В XVII в. в медицине сформировались два направления: ятрофизическое и ятрохимическое. Ятрохимики пытались объяснить физиологические процессы с позиций химии, а ятрофизики с позиций физики и механики.

Истоки ятрохимии связывают с именем Парацельса (1493-1541), который считал, что все процессы в организме имеют химический характер. Дальнейшее развитие эта мысль получила в Лейденском университете (Нидерланды), где на ее защиту стал Я. Б. ван Гельмонт (1579-1644), который считал, что ни один процесс в организме не возможен без участия ферментов. Он обнаружил в желудке кислоту, в крови и моче морскую соль. Однако настоящим создателем школы ятрохимии считают Ф. Сильвия (1614-1672), который утверждал, что в слюне и панкреатическом соке есть ферменты, которые превращают одни вещества в другие. Одновременно Сильвий уделял много внимания изучению анатомии мозга. Учеником Сильвия был Р. де Грааф (1641-1673), который исследовал анатомию и физиологию поджелудочной железы.

Ятрофизики и ятрохимики были представителями крайних направлений в медицине. Наряду с этим, некоторые ученые понимали, что ни с участием физики с механикой, ни при участии химии нельзя объяснить все сложные процессы, происходящие как в здоровом; так и в больном организме.

Физиология в XIX веке

Иоганнес Мюллер изучал рефлекторную деятельность спинного и продолговатого мозга, разрабатывал проблемы сенсорной физиологии, исследовал микроскопическое строение соединительной ткани, почек, описал ранние этапы развития зародыша человека. Написал один из самых авторитетных учебников по физиологии.

Его учениками были Г. Гельмгольц и Э. Дюбуа-Реймон. Гельмгольц известен как физик, математик, физиолог и психолог. Основные его труды в области физиологии посвящены мышечному сокращению и сенсорным системам. Он измерил продолжительность одиночного сокращения, скорость распространения нервного импульса, предложил теорию тетанического сокращения скелетных мышц, теорию аккомодации глаза, резонансную теорию слуха и учение о цветное зрение.

Эмиль Дюбуа-Реймон исследовал животное электричество, наличие которой он доказал в мышцах, нервах, железах, коже, сетчатке глаза. Открыл физический электротон, сформулировал первую теорию происхождения биоэлектрических потенциалов (электромоторных молекул), начал электрофизиологические исследования с использованием индукционной катушки и электродов.

Рудольф Гейденгайн зарегистрировал выделение тепла при единичных мышечных сокращений, установил роль почечного эпителия в образовании мочи, предложил использование метода изолированного желудочка для изучения желудочной секреции, доказал, что пепсин и хлорная кислота секретируются различными клетками желудочных желез. Он заложил основы знаний о секреторный процессе, написал руководство по физиологии.

Карл Людвиг ввел в физиологию графическое регистрацию процессов с помощью кимографа и метод перфузии изолированных органов, предложил фильтрационную теорию, открыл секреторные нервы слюнных желез, написал руководство по физиологии человека.

Основные научные труды Ч. Белла посвященные анатомии и физиологии нервной системы. Он первым высказал предположение (1811 г.), что передние спинномозговые корешки являются двигательными, а задние — чувствительными. В 1822 г. это экспериментально подтвердил Ф. Мажанди.

Научные исследования Ф. Мажанди касаются физиологии нервной системы. Он исследовал движения после удаления полушарий головного мозга и мозжечка, продемонстрировал трофическое влияние нервной системы на органы и мышцы, доказал двигательные функции передних и чувствительные — задних спинномозговых корешков.

В лаборатории Мажанди некоторое время работал Бернар, который исследовал строение и функции желез желудочно-кишечного тракта, действие пищеварительных соков, обмен углеводов, сосудосуживающие функции симпатических нервов. Его считают одним из основателей учения о гомеостазе.

Основателем учения о вегетативной нервной системе является Дж. Ленгли. Он описал общий план строения вегетативной нервной системы, установил места выхода вегетативных нервных волокон из центральной нервной системы.

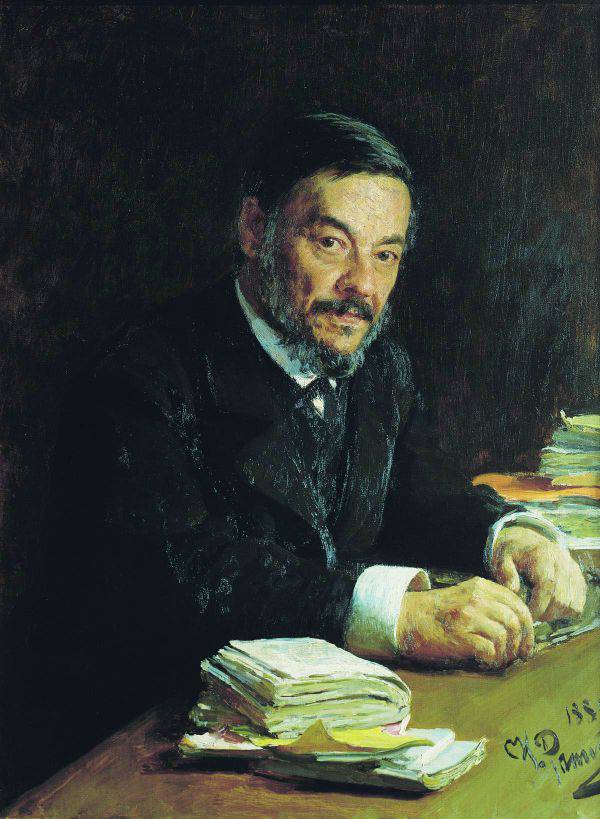

Отцом русской физиологии считают И. М. Сеченова. После окончания в 1856 г. Московского университета он в 1860 г. повышал свою квалификацию в лабораториях К. Бернара, Г. Гельмгольца, К. Людвига, Э. Дюбуа-Реймона. Сеченов обогатил науку фактами и концепциями фундаментального значения: создал учение о газах крови, объяснил дыхательную функцию крови, открыл карбгемоглобин, а также явления суммации возбуждений и торможения в центральной нервной системе, сформулировал центрально-нервную теорию усталости, ввел понятие об активном отдыхе, сформулировал положение о том, что в основе деятельности головного мозга лежат рефлексы, обосновал рефлекторную природу психической деятельности человека. Сеченов читал лекции по электрофизиологии, его считают основателем физиологии труда. Учащимися Сеченова были Н. Е. Введенский (1852-1922). Б. Ф. Вериго (1860-1925), Н. П. Кравков (1865-1924), А. П. Самойлов (1867-1930), М. М. Шатерников (1870-1939), В. В. Пашутин (1845-1901).

Российский ученый Н. Е. Введенский работал в области физиологии возбудимых тканей. С помощью усилителя сигнала он исследовал импульсы возбуждения в нерве и мышце, открыл явления оптимума и пессимума, сформулировал понятие о функциональной подвижности, или лабильность, проанализировал явление неутомляемости нерва.

Особенно большое влияние на развитие физиологии имели работы И. П. Павлова, который в 1904 году был удостоен Нобелевской премии за работы в области пищеварения. Основные направления научной деятельности Павлова — физиология кровообращения пищеварения и высшей нервной деятельности. Он создал учение о трофической функции нервной системы, разработал и усовершенствовал методы хирургических операций на органах пищеварения, ввел в физиологию хронический эксперимент, открыл секреторный нерв желудка и поджелудочной железы, а также новый вид рефлекторных реакций — условные рефлексы, создал учение о типах высшей нервной деятельности, о двух сигнальных системах и динамическом стереотипе, сформулировал понятия о аналитико-синтетической деятельность коры головного мозга. Павлов подготовил большое количество учеников, среди которых были Б. П. Бабкин (1877-1950), Л. А. Орбели (1882-1958), К. М. Быков (1886-1959).

Американский физиолог У. Кеннон вошел в историю физиологии как один из основателей учения о гомеостазе и симпатоадреналовой системе. Он исследовал роль адреналина как медиатора, обнаружил, что во время раздражения симпатических нервных волокон выделяется симпатин — вещество, подобное адреналину, высказал предположение о наличии двух видов симпатина.

Свою научную деятельность В. Ю. Чаговец начал еще третьекурсником в лаборатории И. Р. Тарханова. В 1896 он опубликовал статью о применении теории диссоциации С. Аррениуса к электромоторным явлениям в живых тканях. Итак, он первым использовал физико-химический подход к решению физиологических проблем и сформулировал ионную теорию происхождения биоэлектрических потенциалов и конденсаторную теорию возбуждения. Вместе с учениками он исследовал электрогастрограму. Его учениками стали В. В. Правдич-Неминський (1879-1952), А. И. Венчик, Л. Л. Гиджеу.

В XIX в. физиология обогатилась, кроме того, такими новыми фактами и открытиями. Немецкий физиолог Э. Пфлюгер (1859) сформулировал закономерности раздражение постоянным электрическим током, которые дополнил Б. Ф. Вериго. Н. А. Миславский (1885) установил местонахождение дыхательного центра, а Ф. В. Овсянников (1871) — локализацию сосудодвигательного. А. И. Бабухин (1877) доказал способность нервных волокон к двустороннему проведению возбуждения. И. Р. Тарханов (1889) описал кожно-гальванический рефлекс. Е. Марей сконструировал прибор для пневматического регистрации движений (капсула Маре), а А. Моссо — плетизмограф (для изучения кровенаполнения органов) и эргограф (для изучения усталости). В 1836 г. одновременно в свет вышли первые в России справочники по физиологии: в Петербурге — Д. М. Велланского, в Москве — А. М. Филомафитского.

Физиология в XX веке

Дальнейшее развитие получают начатые ранее направления исследований и формируются новые. Состоялся количественный рост исследований и исследователей. Если в конце XIX в. количество ежегодных физиологических публикаций во всем мире не превышает 700, то в 70-х годах XX в. она достигла 60 000. Таким образом, развитие физиологии в XX веке целесообразно рассматривать по направлениям исследований.

Особенно бурно начинает развиваться электрофизиология и физиология возбудимых клеток. Немецкий физиолог Юлиус Бернштейн сформулировал в 1902-1912 гг. мембранную теорию биоэлектрических потенциалов, Ж. Леб (1910) изучал влияние ионов на функциональное состояние тканей. П. П. Лазарев (1923) разработал ионную теорию генерирования возбуждения, А. Ходжкин и Е. Хаксли (1952) сформулировали современную мембранную теорию биоэлектрических потенциалов и возбуждения. Значительные успехи были достигнуты в области электрофизиологии нервных клеток. Дж. Эрлангер и Г. Гассер (1937) изучали проводимость нервных волокон, И. Тасаки (1957) обосновал сальтаторное проведения возбуждения, Дж. Экклс (1966) и Б. Катц (1968) основательно изучили механизмы синаптической передачи возбуждения. П. Г. Костюк (1986) выяснил функциональную роль Са2+ в деятельности нейронов.

В последнее время электрофизиологические исследования направлены на изучение ионных каналов плазматической мембраны различных клеток (Б. Хилле, 1975; Е. Неер, Б. Саккман, 1987). Лауреатами Нобелевской премии стали Дж. Эрлангер и Г. Гассер (1944), Дж. Экклс, А. Ходжкин, Э. Хаксли (1963), Б. Катц (1970).

Исследование нервной системы не ограничивались изучением только электрофизиологических методов на уровне клеток. В 1912 г.. В. В. Правдич-Неминский зарегистрировал электроэнцефалограмму собаки, а в 1929 Г. Бергер — электроэнцефалограмму человека.

Исследование рефлекторной функции центральной нервной системы продолжали И. П. Павлов и Ч. Шеррингтон. Шеррингтон воспитал большую плеяду нейрофизиологов, самыми известными из которых являются Р. Магнус, Дж. Экклс, Р. Гранит, В. Пенфилд и другие.

Новое направление в изучении физиологии центральной нервной системы начал голландский ученый Р. Магнус, который открыл статические и стато-кинетические рефлексы (1924), с участием которых достигается поддержание положения тела в пространстве.

В 40-х годах XX в. Г. Мэгун, Р. Райнис, Дж. Мруцци исследовали функциональную роль ретикулярной формации в регулировании возбудимости и тонуса всех отделов центральной нервной системы.

Большим достижением физиологии XX в. считают появление учения о медиаторах, которые обеспечивают химическую передачу импульсов в синапсах. Основателем этого учения стал австрийский фармаколог А. Леви (1921). Химическую передачу нервного импульса обосновывали А. П. Самойлов (1924), А. В. Кибяков (1933), А. Г. Гинецинский (1935).

В тесной связи с физиологией нервной системы развивалась и физиология сенсорных систем. Одним из способов физиологического исследования сенсорных систем стал метод условных рефлексов, с помощью которого определяли чувствительность органов чувств, границы восприятия раздражителей и локализацию сенсорных зон в коре. Электрофизиологические исследования рецепторных клеток успешно провел Э. Эдриан (Нобелевская премия, 1932). Открытие электроретинограммы принадлежит Ф. Готчу (1903). В 1930 г. Е Уивер и К. Брей открыли микрофонный эффект завитка. Г. Бекеши (Нобелевская премия, 1961) электрофизиологически подтвердил резонаторную теорию слуха Г. Гельмгольца.

Физиологические исследования мышц развивались по нескольким направлениям: возбудимость и возбуждение мышечных волокон, связь между возбуждением и сокращением, механизм и энергетика сокращения. В 1907 г. В. Флетчер и Ф. Хопкинс установили, что при сокращении мышцы в нем образуется молочная кислота. А. Хилл и А. Мейергоф (Нобелевская премия, 1922) пришли к выводу, что молочная кислота реагирует с мышечными белками и это ведет к изменению их механических свойств.

На основании электронно-микроскопических и рентгеновских исследований Э. Хаксли (1957) предложил теорию сокращения, согласно которой оно происходит за счет скольжения и сближение актиновых и миозиновых протофибрилл. Эту теорию и сегодня детализируют и углубляют. В 1965 г. А. Сандов выяснил роль Са2+ в электромеханической связи.

В конце XIX — нач. XX в. сделаны важные открытия в физиологии кровообращения. В 1893 г. В. Гис описал пучок мышечных волокон сердца, который назвали его именем. В 1906 г. С. Тавара обнаружил атриовентрикулярный узел, а вскоре А. Кос и М. Флек описали синоатриальный узел. Электрокардиография берет начало с 1903 г., когда В. Эйнтховен (Нобелевская премия, 1924) стандартизировал условия регистрации электрокардиограмм. Значительный вклад в теорию и практику электрокардиографии внес А. П. Самойлов. В 1914 г. Е Старлинг сделал вывод, что механическая энергия сердечной мышцы зависит от длины его волокон.

В 20-х годах XX в. К. Виггерс разделил сердечный цикл на отдельные фазы: систолу и диастолу. Немецкие ученые Н. Геринг (1924) и К. Гейманс (Нобелевская премия, 1939) выяснили роль механо- и хеморецепторов рефлексогенных зон в регуляции сердца и тонуса сосудов. А. Крог (Нобелевская премия, 1920) доказал, что количество функционирующих капилляров увеличивается во время деятельности скелетных мышц.

Исследования дыхания направлялись в основном на выяснение механизмов его регулирования и транспортировки газов кровью. Хеморецепторы каротидного тельца, раздражение которых вызывает изменение дыхания, открыл К. Гейманс (1928). Пневмотаксический центр открыл Т. Люмсден (1923), а то, что газообмен в легких осуществляется путем диффузии, установили А. Крог (1910) и Дж. Баркрофт (1914).

В начале XX в. исследования пищеварения проводили ученики И. П. Павлова (Б. П. Бабкин, Л. А. Орбели, И. П. Разенков, К. М. Быков). В 1902 г.. В. Бейлис и Е. Старлинг открыли секретин, в 1906 Д. Эдкинс — гастрин, в 1943 А. Харпер и X. Рейпер — панкреозимин. В 1958 г. А. М. Уголев (1926-1991) обнаружил мембранное пищеварение.

В 1917 г. А. Кешни предложил фильтрационно-реабсорбционную теорию образования мочи, которую продолжали развивать А. Ричардс, Г. Смит и другие. А еще XX в. характеризуется открытием гормонов (И. Такамина и Т. Олдрич, 1901) и витаминов (К. Функ, 1912). Эти открытия имели большое значение для медицины и ветеринарии.

Заключение

В развитии физиологии сегодня наблюдается ее дальнейшая дифференциация и специализация (космическая физиология, нейрофизиология), использование точных количественных методов исследования на всех уровнях организации живого, с использованием вычислительной техники, теории информации, автоматического регулирования. Аналитический подход к изучению жизнедеятельности организмов сочетают с синтетическим, который дает возможность выяснять функциональную целостность организмов, пространственно-временную организацию физиологических процессов, сложных актов поведения человека и животных.

Физиология представляет собой целую науку о сущности всего живого и включает множество дисциплин, направленных на изучение жизнедеятельности организма, таких как общая и частная физиология, физиология органов, клеток или локомоций, и так далее. Только благодаря их развитию, стало возможным улучшение медицины.

Интерес к физиологии начал проявляться еще в глубокой древности, поскольку ученые того времени прекрасно осознавали, что для предупреждения возникновения болезней и их последующего лечения, крайне важно знать строение организма и понимать особенности функционирования каждого отдельного органа.

Конечно же, по большей части их познания сводились к догадкам, неточным или ошибочным заключениям, да и то, что было, намеренно замалчивалось сторонниками разных религиозных течений, которые свято верили в существование души не зависимой от тела и мешали работе ученых столетиями. Например, в средние века религия насаждалась насильственно и убивала все научные открытия на корню, небезосновательно считая, что ученые могут подорвать авторитет церкви. Было введено множество диких законов, таких как запрет на вскрытие трупов, что не позволяло получать точные знания о строении организма и, разумеется, препятствовало развитию медицины, преследование, уничтожение работ светлых умов того времени. И только после крушения феодального общества, физиология и анатомия начали полноценно развиваться и сделали существенный шаг вперед.

Развитие физиологии в мире

Конечно же, за все прошедшее время было сделано множество важных открытий, и все их перечислить просто невозможно, но о самых важных хотелось бы упомянуть.

– Испанский естествоиспытатель Мигель Сервет, впервые за 1300 лет, смог внести более точное разъяснение теории Галена о процессах перехода крови в малом круге кровообращения. Он же предположил существование в них капилляров. К сожалению, его научная деятельность сильно шла вразрез с религией, за что церковники его и сожгли.

– Итальянский врач Луиджи Гальвани стал одним из основоположников электрофизиологии и первым занялся исследованием электрических явлений при мышечных сокращениях.

– Английский врач Уильям Гарвей стал одним из родоначальников эмбриологии и физиологии. Он занимался изучением процессов кровообращения и первым объяснил особенности функционирования большого круга кровообращения.

– Итальянский физиолог и физик Алессандро Дзужеппе Вольта, в честь которого была названа единица измерения электрического напряжения, дополнил труд своего коллеги Гальвани и тем самым стал сооснователем электрофизиологии.

– Французский физиолог Франсуа Мажанди всю жизнь занимался изучением физиологии и анатомии. Он был одним из лучших в сфере экспериментальной физиологии и значительно продвинул вивисекционную технику. Франсуа также подтвердил закон Белла и доказал воздействие нервной системы на обмен веществ.

Огромное значение для формирования современной физиологии играют исследования нервной системы и органов чувств такими учеными как Эндрю Филдинг Хаксли, Алан Ллойд Ходжкин, Джон Кэрью Экклс, Рагнар Артур Гранит, Рудольф Магнус, и многими другими.

Развитие физиологии в России

К нам физиология пришла намного позднее – в XVIII веке. Первыми учеными, которые проводили разнообразные физиологические эксперименты, стали Василий Зуев, Алексей Филомафитский, а также Данило Велланский, выпустивший первый в России учебник по этой теме.

Изначально больше внимания уделялось физиологии дыхания и процессам кровообращения, и только после они приступили к детальному рассмотрению нервной системы.

Родоначальником отечественной школы физиологии по праву считается Иван Михайлович Сеченов. Он был в первых рядах ученых, проводивших электрофизиологические исследования нервной системы. В своих работах на тему рефлексов головного мозга Сеченов подробно изложил основную идею рефлекторной теории, которую подхватили его коллеги.

Наиболее значимых результатов в изучении нервной системы смогли достичь Илья Цион и Филипп Овсянников – ученики Ивана Петровича Павлова. Филипп Овсянников занимался исследованием регуляции кровообращения центральной нервной системы, а Илья Цион, совместно с Карлом Людвигом, обнаружил нервы, влияющие на скорость работы сердца.

При этом стоит отметить, что и сам Павлов также изучал регуляцию нервной системы, и продолжил работу Сеченова о рефлексах головного мозга. Его школа на протяжении многих лет занимает передовые позиции в отечественной физиологии, а сами учения Павлова существенно повлияли на ее развитие.

Из работ других ученых, направленных на изучение физиологии, стоит отметить труды Николая Введенского и его учение о закономерностях реагирования возбудимых систем в организме, Алексея Ухтомского, который создал учение доминанты, Александра Самойлова и его работ по электрофизиологии, позволившие изобрести электрокардиографию, и многие другие.

Деревня Теплый Стан, в которой провел свое детство Ваня, принадлежала двум помещикам — западная часть ее была владением Петра Филатова, а восточная — Михаила Алексеевича. У Сеченовых имелся добротный двухэтажный дом, в котором жила вся большая семья — у Ивана было четверо братьев и три сестры. Своих детей глава семейства содержал с трудом — капиталов он не имел, а доходы с поместья были невелики. Несмотря на это Михаил Алексеевич прекрасно понимал значение образования и своим долгом считал дать его детям. Однако когда настала пора отдать Ивана в уже назначенную ему казанскую гимназию, Сеченов-старший скончался. После смерти отца с мыслями о гимназии Ване пришлось распрощаться. В это же время в деревню из Москвы возвратился его старший брат. Именно он рассказал матушке о том, что обучение в Санкт-Петербурге в Главном инженерном училище довольно недорого (взнос составлял всего 285 рублей за четыре года, причем за эту скромную сумму воспитанника одевали, кормили и учили), полученное образование весьма солидно (в училище молодые люди подробно изучали инженерные и математические науки), а профессия военного инженера считается престижной. Этот рассказ произвел на Анисью Егоровну должное впечатление, и уже вскоре Ваня был отправлен в Северную столицу.

В середине августа 1843 Ивана Михайловича приняли в Главное военно-инженерное училище, в котором обучались и другие знаменитые русские люди — герой Севастополя генерал Эдуард Тотлебен, писатели Федор Достоевский и Дмитрий Григорович. Проучившись в низших классах пять лет, Сеченов провалил экзамены по строительному искусству и фортификации и потому вместо перевода в офицерский класс в июне 1848 в чине прапорщика отправлен был для прохождения службы во второй саперный батальон, расквартированный в городе Киеве. Военная служба не смогла удовлетворить пытливую натуру Сеченова, и, прослужив в саперном батальоне менее двух лет, Иван Михайлович принял решение уйти в отставку. В январе 1850 в чине подпоручика он уволился с военной службы, а уже в октябре месяце вольнослушателем записался на медфак Московского университета.

Начать обучение Сеченов решил с химии и первой остановкой выбрал город Берлин. Лабораторией медицинской химии там руководил молодой и талантливый ученый Феликс Гоппе-Зейлер. Вместе с ним Сеченов изучал химические составы жидкостей, входящих в тела животных. В ходе этой стажировки он обнаружил в работах известного французского физиолога Клода Бернара существенную ошибку. Публикация данных об этом принесла молодому физиологу известность среди европейских коллег.

Осенью 1861 ученый познакомился с Марией Боковой и ее подругой Надеждой Сусловой. Молодые женщины страстно желали стать дипломированными врачами, однако попасть в университет не могли — в России в то время путь к высшему образованию для представительниц слабого пола был закрыт. Тогда Суслова и Бокова, невзирая на трудности, приняли решение в качестве вольнослушательниц посещать лекции в Медико-хирургической академии. Иван Михайлович с большой охотой помогал им в деле изучения медицины. В конце академического года он предложил своим ученицам различные темы для научных исследований, впоследствии Мария Александровна и Надежда Прокофьевна не только написали докторские диссертации, но и успешно защитили их в Цюрихе. Надежда Суслова стала первой русской женщиной-врачом, а Мария Бокова — супругой Сеченова и его незаменимым помощником в научных исследованиях.

Покинув кафедру, Сеченов некоторое время оставался без работы, пока старый друг и соратник Дмитрий Менделеев не предложил ему поработать в своей лаборатории. Сеченов предложение принял и занялся химией растворов, одновременно выступая с лекциями в клубе художников. В марте 1871 он получил приглашение из Новороссийского университета и до 1876 года работал в Одессе профессором физиологии. В эти годы Иван Михайлович, не переставая изучать физиологию нервной системы, сделал крупные открытия в области поглощения из тканей и отдачи углекислоты кровью. Также в эти годы Иван Михайлович открыл механизм мышечного чувства (иначе проприорецепции), позволяющего людям даже с закрытыми глазами осознавать положения своих тел. Совершивший подобное открытие английский ученый Чарльз Шерринтгон всегда признавал приоритет Ивана Михайловича, однако Нобелевскую премию по медицине и физиологии в 1932 получил только он, поскольку Сеченов к тому моменту уже скончался.

Страшное для пожилых людей заболевание — крупозное воспаление легких — внезапно обрушилось на Сеченова осенью 1905. Предчувствие скорой кончины не обмануло семидесятишестилетнего ученого — утром 15 ноября он потерял сознание, а в районе двенадцати ночи Ивана Михайловича не стало. Похоронен великий физиолог был на Ваганьковском кладбище в простом деревянном гробе. Спустя несколько лет прах Сеченова перенесли на Новодевичье кладбище. После себя Сеченов оставил множество учеников и колоссальное наследие в области медицины и психологии. На родине Ивану Михайловичу был сооружен памятник, а в 1955 имя Сеченова присвоено было столичному медицинскому институту. Стоит отметить и то, что Святитель Лука Войно-Ясенецкий в своих трудах подчёркивал, что теории Сеченова и его последователя Ивана Павлова о центральной нервной системе целиком соответствует православному вероучению.

Иван Михайлович Сеченов (1829-1905) — российский ученый и мыслитель-материалист, создатель физиологической школы, член-корреспондент (1869), почетный член (1904) Петербургской АН.

Сеченов так же исследовал и обосновал дыхательную функцию крови. Создатель объективной теории поведения, заложил основы физиологии труда, возрастной, сравнительной и эволюционной физиологии. Труды Сеченова оказали большое влияние на развитие естествознания и теории познания.

Цель работы выявить вклад, внесенный в развитие физиологии человека и животных И.М. Сеченовым.

Задачами для достижения цели являются:

Ознакомиться с биографией И.М. Сеченова;

Рассмотреть работы в области физиологии И.М. Сеченова;

Оценить вклад И.М. Сеченова в физиологию человека и животных, как науку

1 Основная часть

1.1 Биография Ивана Михайловича Сеченова

Родился 13 августа 1829 г. в селе Теплый Стан Симбирской губернии (ныне село Сеченово в Нижегородской области).

Сын помещика и его бывшей крепостной.

Окончил в 1848 г. Главное инженерное училище в Петербурге. Проходил военную службу в Киеве, вышел в отставку в 1850 г. и через год поступил в Московский университет на медицинский факультет, который окончил с отличием в 1856 г. [1]

Сеченов Иван Михайлович

Учение Психические акты - рефлексы "Все без исключения психические акты, не осложненные страстным элементом, развиваются путем рефлекса. Стало быть, и все сознательные движения, вытекающие из этих актов, движения, называемые обыкновенно произвольными, суть в строгом смысле отраженные". "Теперь я покажу читателю первый и главнейший из результатов, к которому приводит человека искусство задерживать .

В 1860 г. возвратился в Петербург, защитил диссертацию на степень доктора медицинских наук и возглавил кафедру в Медико-хирургической академии, а также лабораторию, где выполнялись исследования в области физиологии, токсикологии, фармакологии, клинической медицины.[2]

С 1876 по 1901 г. преподавал в Московском университете. Более 20 лет жизни Сеченов посвятил изучению газов и дыхательной функции крови, однако наиболее фундаментальными его работами являются исследования рефлексов головного мозга. Именно он открыл феномен центрального торможения, названный сеченовским торможением (1863 г.).

В 1901 г. Сеченов вышел в отставку. Его имя присвоено 1-й Московской медицинской академии, Институту эволюционной физиологии и биохимии РАН. Академией наук учреждена премия имени Сеченова, присуждаемая раз в три года за выдающиеся исследования по физиологии.[5]

Умер 15 ноября 1905 г. в Москве.

1.2 Открытия и научные труды И.М. Сеченова

Исследования и сочинения И.М. Сеченова были посвящены в основном терм проблемам: физиологии нервной системы, химизму дыхания и физиологическим основам психической деятельности. Своими работами И.М. Сеченов положил начало отечественной физиологии и создал школу русских физиологов, которая сыграла важную роль в развитии физиологии, психологии и медицины не только в России, но и во всем мире. Его работы по физиологии дыхания крови, газообмену, растворению газов в жидкостях и обмену энергии заложили основы будущей авиационной и космической физиологии.

ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .doc

. зрительными, тактильными и другими впечатлениями о внешних объектах. Формирование в коре головного мозга временных связей первой сигнальной системы у ребенка, родившегося в срок, начинает . ядра мозгового ствола и ретикулярная формация своими импульсами активируют деятельность коры головного мозга, поддерживают ее нормальный тонус. Функции, связанные с речью, ее пониманием, произнесением .

Сеченов первый осуществил полное извлечение всех газов их крови и определил их количество ы сыворотке и эритроцитах. Особенно важные результаты получены И.М. Сеченовым при изучении роли эритроцитов в переносе и обмене углекислоты. Им впервые было показано, что углекислота находится в эритроцитах не только в состоянии физического растворения и в виде бикарбоната, но и в состоянии нестойкого химического соединения с гемоглобином. На этом основании И.М. Сеченов пришел к выводу, что эритроциты являются переносчиками кислорода от легких к тканям и углекислоты — от тканей к легким.

Вместе с Мечниковым Сеченов обнаружил тормозящие действие блуждающего нерва на сердце черепахи. Оказалось, что при сильном раздражении чувствительных нервов возникают активные двигательные рефлексы, которые вскоре сменяются полным угнетением рефлекторной деятельности. Эту закономерность крупнейший физиолог Н.Е. Введенский, ученик Сеченова, предложил назвать рефлексом Сеченова.

В чрезвычайно тонких опытах Сеченов производил у лягушек четыре разреза мозга и затем наблюдал, как изменяются рефлекторные движения под влиянием каждого их них. Опыты дали любопытные результаты: угнетение отраженной деятельности наблюдалось лишь после разрезов мозга непосредственно перед зрительными буграми и в них самих. Подводя итог первых опытов — с разрезами мозга, Сеченов высказал мысль о существовании в мозге центров, задерживающих отраженные движения: у лягушки они находятся в зрительных буграх.

Так началась вторая серия экспериментов, во время которых Сеченов производил химическое раздражение различных частей мозга лягушки поваренной солью. Выяснилось, что соль, приложенная к поперечному разрезу мозга в ромбическом пространстве, всегда вызывала столь же сильное угнетение отражательной деятельности, как и разрез мозга в этом месте. Угнетение, но не столь сильное наблюдалось и при раздражении поперечного разреза мозга позади зрительных бугров. Такие же результаты дало и электрическое раздражение поперечных разрезов мозга.

Итак, можно сделать выводы. Во-первых, у лягушки механизмы, задерживающие отраженные движения, лежат в зрительных буграх и продолговатом мозге. Во-вторых, механизмы эти следует рассматривать как нервные центры. В-третьих, один из физиологических путей возбуждения этих механизмов к деятельности представляют волокна чувствительных нервов.[7]

Эти эксперименты Сеченова увенчались открытием центрального торможения — особой физиологической функции головного мозга. Тормозной центр в таломической области получил название сеченовского центра.

Открытие процесса торможения было по заслугам оценено еще его современниками. А вот открытие, которое он так же сделал в ходе экспериментов с лягушкой, ретикулоспинальных влияний (влияний ретикулярной формации мозгового ствола на спинномозговые рефлексы) -получило широкое признание лишь начина с 40-ч годов XX века, после выяснения функции ретикулярной формации головного мозга.

Психическая деятельность человека. Учение иИ.П.Павлова

. системы. Рефлекторной деятельности противопоставлялась психическая деятельность головного мозга, психическая деятельность, не поддающаяся . человека. Оно позволило раскрыть и понять самые сложные явления психической деятельности. Психика человека . деятельность, исследовавшаяся ранее только с помощью субъективных методов, стала доступной для объективного изучения. Условный рефлекс стал для физиологии .

Наблюдая за поведение и формированием ребенка, Сеченов показал, как врождённые рефлексы усложняются с возрастом, вступают в связи друг с другом и создают всю сложность человеческого поведения. Он описал, что все акты сознательной и бессознательной жизни по способу происхождения — рефлексы.

С именем Сеченова связано создание первой в России физиологической научной школы, которая сформировалась и развивалась в Медико-хирургической академии, Новороссийском, Петербургском и Московском университетах. В медико-хирургической Академии Ивам Михайлович ввел в лекционную практику метод демонстрации эксперимента. Это способствовало тесной связи педагогического процесса с исследовательской работой и в значительной степени предопределило успех Сеченова на пути научной школы.

Последние годы жизни Сеченов отдал изучению физиологических основ режима труда и отдыха человека. Он обнаружил много интересного, а главное, установил, что сон и отдых — разные вещи, что восьмичасовой сон обязателен, что рабочий день должен быть восьмичасовым. Но как физиолог, анализируя работу сердца, он пришел к выводу, что рабочий день должен быть еще короче.

Физиология ВНД (ШУСТОВ)

. премию в 1904 году за работы пищеварения и кровообращения. Рефлекторная методика ВНД. Физиология закономерности процесса, происходящих в коре головного мозга. Безусловне рефлексы - не нужно . время. 5 Вопрос. Методы исследования высших нервных деятельностей Метод усл.рефлексов. который открыл иван петрович павлов. смысл закл. в том что при одновременном дейсвии каког либо .

1.3 Влияние трудов И.М. Сеченова на последующее развитие физиологии

Установив рефлекторную природу психической деятельности, Сеченов дал подробное толкование таких фундаментальных понятий психологии, как ощущения и восприятия, ассоциации, память, мышление, двигательные акты, развитие психики у детей. Впервые показал, что вся познавательная деятельность человека носит аналитико-синтетический характер психологического конгресса.

Опираясь на достижения физиологии органов чувств и исследования функций двигательного аппарата, Иван Михайлович подвергает критике агностицизм и развивает идеи о мышце, как органе достоверного познания пространственно-временных отношений вещей. Согласно Сеченову, чувственные сигналы, посылаемые работающей мышце, позволяют строить образы внешних предметов, а так же соотносить предметы между собой и тем самым служить телесной основой элементарных форм мышления.

Эти идеи о мышечной чувствительности стимулировали разработку современного учения о механизме чувственного восприятия, стали основой представления И.П.Павлова и его последователей о механизмах произвольных движений.

И.М. Сеченов вооружил отечественную физиологию правильной методологией. Основным принципом Сеченова был последовательный материализм, стойкое убеждение, что в основе физиологических явлений лежит материальные физико-химические процессы. Второй принцип научной методологии И.М. Сеченова состоял в том, что изучение всех физиологических явлений должно осуществляться методом экспериментов. Электрофизиологические работы И.М. Сеченова способствовали распространению электрофизиологического метода для изучения физиологии нервов, мышц и нервной системы.[9]

Классификация рецепторов по строению: Первичные – окончание дендритов, вторичные – видоизмен эпителиальные кл. по виду воспринимаемой энергии: хемо фото термо механо полимодальные (много видов сразу) и мономодальные (только 1 вид э) по расположению: экстеро –из внешней среды (контактные и дистантные – где источник ) интеро – из внутр (проприоцепторо-с/ж, суставы, напряжение их; .

Несмотря на попытку властей скрыть работу Сеченова от общества, она очень скоро стала достоянием широких кругов читателей. О новых идеях всюду говорили, новые идеи обсуждали. Прогрессивная и мыслящая интеллигенция России зачитывалась Сеченовым.

Сегодня очевидно, что многие современные разделы физиологии — нейрофизиология, физиология труда, спорта и отдыха, физико-химические (молекулярные) и биофизические направления в физиологии, эволюционная физиология, физиология высшей нервной деятельности, кибернетика и др. — своими корнями уходят к открытиям Ивана Михайловича Сеченова. Его работы составили в физиологии целую эпоху.

Список используемых источников

Иван Михайлович Сеченов

. вступительнымэкзаменам в университет все свободное время, Иван Сеченов благополучно сталстудентом. Наибольший интерес Иван Михайлович проявил к курсу физиологии, который былобъединен со сравнительной анатомией. Эти . на азотистом обмене. Иван Михайлович делал эти исследования в двухвариантах: при нормальных условиях и при употреблении алкоголя. Чередовалисьдни, когда Сеченов, преодолевая отвращение .

Березовский В.А. Иван Михайлович Сеченов. Киев, 1984;

Иван Михайлович Сеченов. К 150-летию со дня рождения / Под ред. П.Г. Костюка, С.Р. Микулинского, М.Г. Ярошевского. М., 1980.

Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. Москва, 1997 г.

Ярошевский М.Г. Иван Михайлович Сеченов (1829-1905).

— Л.: Наука (Ленигр. отдел.), 1968

Батуев А.С. Высшая нервная деятельность. — М.: Высшая школа, 1991.

Батуев А.С., Соколова Л.В. К учению Сеченова о механизмах восприятия пространства.//Иван Михайлович Сеченов (К 150 летию со дня рождения) — М.:Наука, 1980.

Костюк П.Г. Сеченов и современная нейрофизиология.//Иван Михайлович Се-ченов (К 150 летию со дня рождения) — М.:Наука, 1980.

Черниговский В.Н. Проблема физиологии сенсорных систем в трудах Сеченова.//Иван Михайлович Сеченов (К 150 летию со дня рождения) — М.:Наука, 1980. сеченов физиология рефлекс

Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга. — М.: Изд-во АН СССР, 1961.

Примеры похожих учебных работ

Мозг и психика связь основных структур мозга с психическими процессами и состоянием .

. с другом и составляют единое целое. Структура мозга и психики человека Головной мозг (лат. cerebrum, др.-греч. ἐγκέφαλος) — часть . знаний и первичную регуляцию поведения и деятельности человека. Под психическим состоянием следует понимать опреде .

Технологии социально-культурной деятельности с людьми пожилого возраста

Изучение специфических особенностей игровой деятельности взрослого человека

. семь основных значений этого слова. Это деятельность, занятие людей и занятие, обусловленное совокупностью определенных правил, . Мы полагаем, что основные параметры игровой деятельности взрослого человека были нами предварительно описаны. Было .

Физиология ВНД (ШУСТОВ)

. году за работы пищеварения и кровообращения. Рефлекторная методика ВНД. Физиология закономерности процесса, происходящих в коре головного мозга. Безусловне рефлексы - не нужно условий для их создания. (простые, сложные, .

016_Человек. Его строение. Тонкий Мир

. «…К семеричному подразделению (человека) я сделала малые добавления, – пишет Елена Ивановна Рерих в своих уникальных письмах: . и поучительные впечатления. Главное существование (человека) – ночью. Обычный человек без сна в обычных условиях может .

ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .doc

. Человек — продукт не только биологической эволюции, но и социальной среды. Деятельность человеческого мозга определена всем прошлым опытом человечества (условиями социальной жизни). Взаимодействие в коре головного мозга . условных рефлексов с .

Читайте также:

- Может ли иностранный гражданин прикрепиться к поликлинике

- Трудоспособные дети как понять

- Развитие института гражданства в россии что означает понятие признание гражданства

- Платежеспособность физического лица сбербанк что выбрать на терминале

- Обмен валюты какой банк осуществляет центральный банк или коммерческий