Кто из государственных деятелей занимал пост обер прокурора синода в 1880 1905 будучи приверженцем

Обновлено: 25.06.2024

В те годы дальние, глухие,

В сердцах царили сон и мгла:

Победоносцев над Россией

Простёр совиные крыла,

И не было ни дня, ни ночи

А только — тень огромных крыл;

Он дивным кругом очертил

Россию, заглянув ей в очи

Стеклянным взором колдуна.

Так выразился в начале 20 века об одном из самых загадочных людей империи поэт А. Блок. Каким же был на самом деле этот человек - "серый кардинал" Российской империи - Константин Петрович Победоносцев ? Сегодня мы о нем расскажем.

Его фамилия - Победоносцев - была, скорее всего, дана еще его деду-священнику, который служил в храме в честь святого Георгия Победоносца. Сам Константин родился уже под этой фамилией в 1827 году в семье профессора словесности Московского университета Петра Победоносцева. В 1841 году мальчик поступил в Императорское училище правоведения, что заложило основу для его успешной карьеры, потому как Константин отлично показал себя в юридических науках, и с 1860 по 1865 гг. был преподавателем на кафедре гражданского права.

В 1861 году его жизнь круто повернулась: Победоносцев был приглашен преподавать законоведение великим князьям, в первую очередь, наследнику престола Николаю Александровичу, которого два года спустя Константин Петрович сопровождал в путешествии по России. После кончины Николая он был назначен преподавателем и воспитателем для нового наследника - будущего Александра III. Победоносцев смог стать не просто педагогом, но и настоящим наставником и соратником для императора, при котором был до конца его жизни. Кроме того, Константин Петрович был преподавателем и у сына Александра III, будущего царя Николая II.

В 1866 году Победоносцев женился на Екатерине Энгельгардт, которая была младше мужа на 21 год. Родных детей у них, к сожалению, не было, но зато они имели приемную дочь Марфу.

С 1865 года Победоносцев трудился в министерстве юстиции, а с 1872 года - в Государственном совете. Но вот на главную должность в своей жизни - на пост обер-прокурора Святейшего Синода, т.е. "министра Церкви" - Константин Петрович был назначен в 1880 году и пробыл в этом статусе до 1905 года.

Главное, чем запомнился Победоносцев, - это его консервативные , реакционные и монархические взгляды, которые он не стеснялся не только отстаивать, но и продвигать в своей политике. Говорят, что любимой фразой обер-прокурора было: "Не надо!" . А еще ему приписывают слова, сказанные Николаю II: "Я сознаю, что продление существующего строя зависит от возможности поддерживать страну в замороженном состоянии. Малейшее теплое дуновение весны, и все рухнет. " . Константин Петрович как огня боялся любых перемен и терпеть не мог демократию и парламентаризм, даже написал об этом труд под названием "Великая ложь нашего времени" , кроме того, всегда был противником реформ. Например, о преобразованиях Александра II, как и о самом императоре, обер-прокурор отзывался крайне нелестно. А вот незыблемость самодержавия для него была целью жизни. Все эти взгляды ему удалось вложить в императоров Александра III и Николая II, которые тоже сопротивлялись реформам. Кроме того, при царе-миротворце Победоносцев был настоящим рупором и охранителем самодержавия.

Однако, что самое интересное, таким Победоносцев стал не сразу. В молодости он не просто был либералом и сторонником преобразований, как и большинство молодых людей, но даже издавался в оппозиционном "Колоколе" А. Герцена. Правда, вскоре он разочаровался в своих взглядах и изменил их на охранительные и консервативные.

Но все это не значит, что Победоносцев не принес пользы России. Главной его заслугой было массовое открытие церковно-приходских школ , которые в 80-х годах ему удалось вывести из-под контроля министерства просвещения и сделать подчиненными Синоду. Если до 1881 года в России было 273 церковно-приходских школы с 13 тысячами учеников, то к 1902 году было открыто более 43 000 таких школ, где училось более 1 700 000 детей. Благодаря школам Победоносцева начальное образование стало доступно для множества крестьянских и рабочих детей.

Кроме того, нужно все же отдать должное Константину Петровичу, который был настоящим патриотом и гражданином своего государства, а главной целью своей жизни видел сохранение России от потрясений, а самодержавие - от изменений. Правда, то, как он это видел и реализовывал, иногда вредило и стране, и монархии.

А в истории церковного управления обер-прокурор Победоносцев остался противником восстановления патриаршества, которое, как он считал, могло ограничить власть царя и созыва Поместных соборов, которые могли стать проводниками ненавистного Константину Петровичу парламентаризма. А еще он выступал против канонизации святого Серафима Саровского, что, однако, произошло и без его решения по повелению императора. Также Победоносцев боролся с другими религиями и сектами на территории России, считая, что только православие имеет право на существование в империи.

После событий 1905 года, когда он не поддержал Манифест 17 октября , провозглашавший политические свободы и создание Государственной Думы, Победоносцев был отправлен в отставку. Через два года Константин Петрович скончался. На прощание к учителю и наставнику его воспитанник Николай II не явился.

Образ реакционера и консерватора, который только запрещал и не допускал, был создан в начале 20 века тогдашними либеральными СМИ и писателями не без помощи самого Победоносцева, потом перекочевал в советские учебники, а оттуда - в современные исторические книги и пособия. Однако, как оказывается, Константин Петрович был не таким уж однозначно отрицательным человеком. У него было огромное число минусов, которые вредили стране, но он был, в отличие от многих своих современников, искренним человеком, который стремился сохранить самое ценное в своей жизни - свою страну и драгоценную монархию.

Имя автора и название цитируемого издания указаны на титульном листе данной книги (ст. 1274 п. 1 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации).

Воробьёва С. Е.

В75 Тесты по истории России. В 2 частях. Ч. 2: 9 класс : к учебнику под ред.

Данное пособие полностью соответствует федеральному государственному образовательному стандарту (второго поколения) и требованиям Историко-культурного стандарта.

Тесты, большинство из которых составлено по типу заданий Основного государственного экзамена (ОГЭ), можно использовать для обучения и самоконтроля учащихся, проверки домашних заданий, текущего и итогового контроля, а также постепенной подготовки к ОГЭ по истории.

УДК 373:94(470) ББК 63.3(2)я72

Подписано в печать 30.03.2018. Формат 70x100/16.

Усл. печ. л. 6,5. Тираж 10 000 экз. Заказ №3749/18

©Воробьёва С. Е., 2019

Содержание

Предисловие. 5

РОССИЯ В 1880-1890-е гг.

Тест 22. Александр III: особенности внутренней политики. 7

Тест 23. Перемены в экономике и социальном строе. 12

Тест 24. Общественное движение в 1880-х — первой половине

Тест 25. Внешняя политика Александра III. 21

■ Культурное пространство империи во второй половине XIX в.:

достижения российской науки и образования. 25

■ Культурное пространство империи во второй половине XIX в.:

художественная культура народов России. 30

■ Повседневная жизнь разных слоев населения в XIX в. 35

РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX в.

Тест 26. Россия и мир на рубеже XIX-XX вв.: динамика

и противоречия развития. 38

Тест 27. Социально-экономическое развитие страны на рубеже

Тест 28. Николай II: начало правления. Политическое развитие

страны в 1894-1904 гг. 48

Тест 29. Внешняя политика Николая И. Русско-японская война

Тест 30. Первая российская революция и политические реформы

1905-1907 гг. 57

Тест 31. Социально-экономические реформы П.А. Столыпина . 65

Тест 32. Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. 69

Вариант 1. 69

Вариант 2. 70

Предисловие

Есть в пособии и задания для работы с небольшими текстами (по типу части 2 ОГЭ). Задания к текстам предполагают умения отбирать нужную информацию из текста, раскрывать (в том числе на примерах) его отдельные положения, соотносить сведения из текста со знаниями, полученными при изучении курса, применять имеющиеся знания при анализе исторических ситуаций, высказывать и обосновывать собственное мнение.

Тестовые задания можно использовать для обучения и самоконтроля учащихся, проверки домашних заданий, текущего и итогового контроля и постепенной подготовки к Основному государственному экзамену (в новой форме).

Россия в 1880-1890- е гг .

ТЕСТ 22. Александр III : особенности внутренней политики

Вариант 1

1) правящие круги выступили в начале правления Александра III с требованием пересмотра статей Берлинского конгресса

2) правящие круги были потрясены гибелью отца Александра III

3) высшие слои общества требовали скорейшего продолжения реформ Александра II

4) Александр III незаконно захватил престол в результате дворцового переворота

2. Отметьте название манифеста, изданного Александром III

в начале правления.

3. Кто из государственных деятелей, сторонников политики

консерватизма, занимал пост министра внутренних дел

Российской империи в 1882-1889 гг.?

1) К.П. Победоносцев

^0

шп

ЕП

^0 ШП

ип та ип

^ • 0 шп ип

ЕП

4

1) 1881 г. 3) 1888 г.

2) 1883 г. 4) 1894 г.

5. Чиновники, в годы правления Александра III поставлен

ные во главе земских участков, чтобы контролировать си

стему местного управления, — это

2) полицейские старшины

3) земские начальники

4) крестьянские старосты

6. В каком году в России был учреждён Дворянский банк?

8. Как изменилась политика государства в отношении цен

зуры в годы правления Александра III?

1) цензура была полностью отменена

2) требования цензуры были ужесточены

3) государственная цензура осталась только для отдельных категорий изданий, которые печатали статьи на политические темы

4) контроль цензуры был значительно ослаблен

Тест 22. Александр III: особенности внутренней политики

9. Как изменилась система выкупных платежей для кре- jg $ \7\

стьян в годы правления Александра III? ГП1

1) выкупные платежи были увеличены

2) выкупные платежи были уменьшены Щ|__ I

3) выкупные платежи были полностью отменены

4) выкупные платежи были заменены косвенными налогами

10. С какого возраста, по указу 1882 г., в Российской импе- jg $ \7\

рии можно было нанимать рабочих на фабрики и заво- [Щ

ды? тп

1) 8 лет 3) 16 лет [3] П

2) 12 лет 4) 18 лет

11. В каком году законодательством Российской империи & \7\

было установлено число рабочих и праздничных дней в ГГЦ

году, а также определена максимальная продолжитель- |2|1

ность рабочего дня? та

1) 1881 г. 3) 1893 г. НЕ

2) 1884 г. 4) 1897 г.

Вариант 2

2.

Участники какой революционной организации ответствен- & [•]

ны за убийство императора Александра II ? [Т] [

В каком году был издан манифест Александра III «О не- jg £ \7\

3. Кто из государственных деятелей занимал пост обер-про

курора Синода в 1880-1905 гг., будучи приверженцем

консервативной политики?

1) Д.А. Толстой 3) К.П. Победоносцев

2) СП. Муромцев 4) Е.Ф. Канкрин

4. Представители какого социального слоя могли стать зем

скими начальниками?

1) любого, при назначении земских начальников не действовали сословные ограничения

2) только крестьяне

3) потомственные помещики

4) представители городского населения

5. Как изменилась система выборов органов местного само

управления в годы правления Александра III?

1) снижен имущественный ценз для городского населения

2) повышен имущественный ценз для городской курии

3) имущественный ценз полностью отменён

4) значительно повышен имущественный ценз для всех категорий населения, участвующих в выборах

7. Как изменилась университетская жизнь в годы правления

Александра III?

1) введена автономия университетов

2) новый студенческий устав отменял форму для студентов

3) плата за обучение в университете значительно снижена

4) ликвидирована автономия университетов

Тест 22. Александр III: особенности внутренней политики

8. Какой документ, изданный в годы правления Александра III,

ужесточал требования цензуры?

4) Цензурный регламент

9. Какой орган контроля за выполнением рабочего законода

тельства был создан в 1882 г.?

1) профессиональный союз

2) рабочий комитет

3) фабричная инспекция

4) рабочая ячейка

10. Какая мера была принята в годы правления Александра

III для облегчения положения крестьян?

1) прекращение временнообязанного состояния крестьян

2) разрешение свободного выхода крестьян из общины

3) отмена выкупных платежей за землю

4) прощение всех долгов крестьян государству

11. Максимальная продолжительность рабочего дня была

определена законодательством 1879 г. и составляла

^0

шп

ЕЮ ШП ВП

^0

шп ею ®п

ВП

шп ею та вп

шп

ЕЮ

та вп

Россия в 1880-1890-е гг.

Вариант 1

1. Какой пост занимал в 1881-1886 гг. видный учёный и го

сударственный деятель Н.Х. Бунге?

1) министр внутренних дел

2) министр финансов

3) министр иностранных дел

4) министр просвещения

2. Железнодорожная линия, построенная в конце XIX в.,

соединявшая европейскую часть России с Сибирью и

Дальним Востоком, — это

1) Байкало-Амурская магистраль

2) Китайско-Восточная железная дорога

3) Транссибирская магистраль

4) Трансевропейский железнодорожный путь

3. Как развивалась промышленность Российской империи в

1890-е гг.?

1) промышленность переживала экономический упадок

2) 1890-е гг. были временем подъёма и роста промышленности

3) развитие промышленности продолжалось на прежнем уровне, отличалось стабильностью

4) промышленность находилась в стадии кризиса

4. Укажите одну из особенностей развития сельского хозяй

ства России в 1880-е гг.

1) быстрое разрушение крестьянской общины

2) прекращение выкупных платежей

3) усиление сельскохозяйственной специализации

4) передача помещичьих земель в пользу крестьянской общины

Тест 23. Перемены в экономике и социальном строе

5. Какое сословие относилось к высшему слою населения

Российской империи второй половины XIX в.?

1) сельские обыватели 3) мещане

2) городские обыватели 4) дворяне

6. В чём выражалось расслоение крестьянства во второй по

ловине XIX в. в России?

1) укреплении обычаев крестьянской общины

2) сохранении принципа круговой поруки в общине

3) разделении на богатых и бедных

4) возможности принимать участие в жизни крестьянской общины

7. Как менялось количество помещиков среди дворян за вто

рую половину XIX в.?

1) увеличивалось, основные доходы дворяне получали со своих земель

2) осталось неизменным за данный период

3) сократилось, для многих дворян жалованье за государственную службу стало основным источником дохода

4) выросло за счёт пожалования государем земель новым подданным

8. Отметьте одну из особенностей развития российской бур

жуазии во второй половине XIX в.

1) связь буржуазии с чиновничьим аппаратом

2) полная поддержка буржуазией народнического движения

3) сокращение численности буржуазии в данный период

4) пополнение буржуазии исключительно за счёт дворянства

9. В каком году произошла крупная стачка на Никольской

мануфактуре Морозова в Орехово-Зуеве?

Россия в 1880-1890-е гг.

10. Социальный слой, представители которого профессионально занимаются умственным трудом и художествен-

Вариант 2

1. Кто из перечисленных государственных деятелей с 1881

по 1886 г. занимал пост министра финансов Российской

империи?

2. Как изменился бюджет государства при министре финан

сов Российской империи И.А. Вышнеградском?

1) увеличился дефицит бюджета, расходы резко превысили доходы

2) дефицит бюджета увеличился, но незначительно

3) бюджет был сбалансирован, произошло даже незначительное превышение доходов над расходами

4) доходы в несколько раз превысили расходы государства

3. В каком году началось строительство Транссибирской ма

гистрали?

Тест 23. Перемены в экономике и социальном строе

4. Какое явление из перечисленных тормозило развитие

сельского хозяйства во второй половине XIX в.?

1) сохранение крепостного права

2) сохранение крестьянской общины

3) сельскохозяйственная специализация регионов страны

4) барщинная система использования труда крестьян

5. Назовите ещё один способ приобретения дворянства, кро

ме потомственного.

6. Что из перечисленного обычно служило критерием разде

ления крестьян на бедных и богатых во второй половине

XIX в.?

1) наличие определённого количества лошадей

2) состав семьи, количество детей в семье

3) возможность принимать участие в жизни общины

4) право голоса на собраниях общины

7. Какое примерно количество земли заложили помещики к

1895 г.?

8. К какому религиозному течению традиционно принадле

жали многие промышленники России второй половины

XIX — начала XX в.: Морозовы, Рябушинские, Гучковы

и др.?

НП

Нп нп

ШП

Нп нп нп

ШП

Нп нп нп

^0 ШП

Нп нп нп

^0 ШП

Нп нп нп

Россия в 1880-1890-е гг.

9. Отметьте одну из особенностей положения рабочих в

Российской империи конца XIX в.

1) значительная концентрация пролетариата на крупных предприятиях

2) превышение численности рабочих над количеством крестьян

3) отсутствие рабочего законодательства в стране

4) отсутствие у пролетариата связи с деревней

10. Какое количество казачьих войск существовало в

Российской империи в конце XIX в.?

Тест 24. Общественное движение в 1880-х — первой половине 1890-х гг.

Вариант 1

1) консерватизм 3) марксизм

2) западничество 4) народничество

2. В каком году революционеры, среди которых видную роль

играл А.И. Ульянов, совершили покушение на императо

ра Александра III?

1) 1881 г. 3) 1887 г.

2) 1884 г. 4) 1894 г.

3. При каком общественном строе пролетариат становится

ведущим классом согласно теории марксизма?

2) феодальном строе

3) средневековом типе общественных отношений

4) рабовладельческом строе

4. Как называлась первая русская марксистская организа

ция?

5. Назовите революционера, организатора и лидера первой марксистской организации в России.

Иван Всеволожской в домашнем кафтане боярина XVII века на костюмированном балу в Зимнем дворце. Санкт-Петербург, 1903 год Bibliothèque nationale de France

— Императорские театры — это театры, находившиеся в ведении императорского двора, то есть все главные театры России. В Петербурге это главный драматический театр — Александринский; оперный Большой Каменный театр, располагавшийся на месте Консерватории, который потом переместился во вновь отстроенный Мариинский театр; Французский театр — теперь Михайловский; Эрмитажный театр и еще несколько менее известных театров. В Москве это Большой театр. Все они находились в прямом подчинении министра двора. Министерство двора — государственный орган Российской империи с многочисленными функциями, управляющий огромным императорским имуществом, занимавшийся и дворцовой охотой, и Эрмитажем. Так как в ведении Министерства двора были все культурные заведения, существовавшие за казенный счет, оно выполняло и функции современного Министерства культуры.

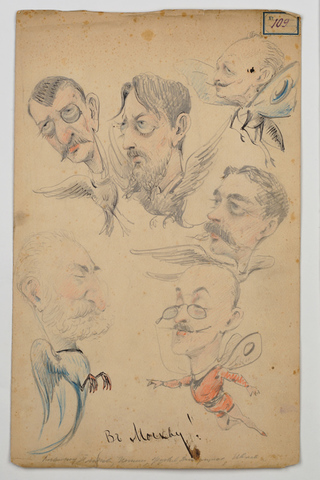

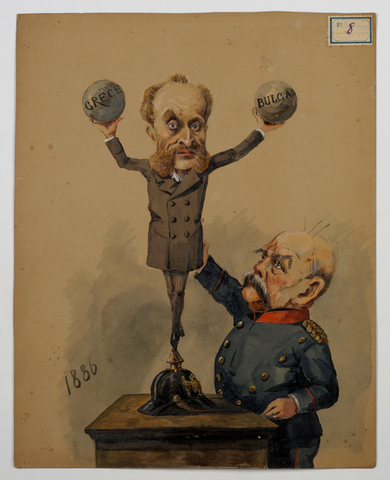

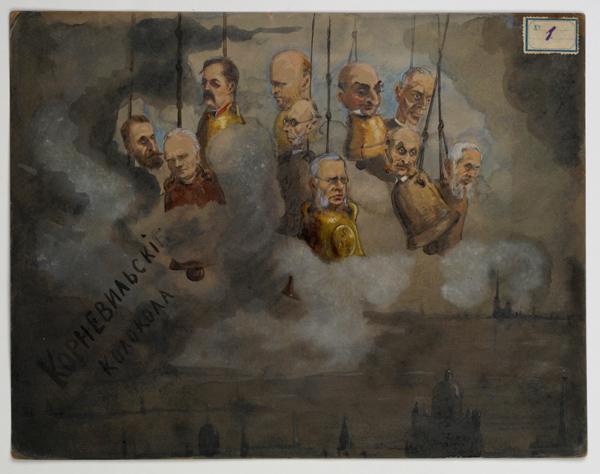

Иван Александрович Всеволожской — отпрыск одной из знатнейших семей. С императорским двором он был теснейшим образом связан по праву рождения, прекрасно знал его жизнь и нравы, с юности был лично знаком с императором. В 1881–1899 годах, в эпоху правления Александра III, он был директором Императорских театров и прямым подчиненным министра двора. У Всеволожского была огромная административная работа: он принимал окончательные решения по всем вопросам — как художественным, так и хозяйственным. В свободное от работы время он рисовал, в том числе карикатуры.

Управляющий драматической труппой Алексей Потехин изображен в виде Карабаса, дергающего артистов-марионеток за ниточки.

— Как он стал директором Императорских театров?

— В мере благодаря знакомствам, в — благодаря своей репутации. Всю жизнь он держался несколько в стороне от типичной для аристократа карьеры (закрытое образование, военная или придворная служба). Всеволожской закончил университет, отделение восточных языков — что было уже довольно нетипично; был в дипломатическом корпусе, но снискал известность как большой любитель и знаток изящных искусств. Его назначение на должность директора совпало с некими переменами во власти, произошедшими сразу же после воцарения Александра III. В частности, поменялся министр двора, а вместе с ним и директор театров.

— Как он относился к политике?

— Несмотря на службу в дипломатическом корпусе, Всеволожской старался быть вне властных структур и держаться несколько в стороне. Поэтому назначение директором театров идеально совпадало с его позицией: он занял высокую должность, но от большой политики был независим, занимаясь тем, что любил. У него было особое отношение ко всему — позиция, в , характерная для российского интеллекта или для российских интеллектуалов. Этим как раз он и интересен.

— Мог ли человек того времени и такого высокого статуса быть вне политики?

—Как и любого времени — конечно же, нет. И он, безусловно, был втянут в важные события. Например, Всеволожской был одним из организаторов коронационных торжеств в честь восшествия на престол Александра III в 1883 году, это многое значит.

— Кто был публикой Императорских театров?

— Главный зритель — это император и семья. Про Александра III нельзя сказать, что он был таким уж завзятым театралом, но некие представления любил. Для императора поход в театр — необходимость, часть ритуала.

Партер в основном был занят также публикой высшего разряда, но в партере, например, женщины сидели редко, занимая ложи. Ну а дальше — чем выше ярусы, вплоть до галерки, тем менее статусные зрители. К самому зрелищу были более восприимчивы те, кто был в ярусах и на галерке.

— Что такое высший свет времен Александра III?

— Вообще насколько типична ситуация, когда в самом центре светской жизни, в самом центре официоза и ритуала оказывается такой ироничный человек, как Всеволожской?

— Позиция Всеволожского была известна его окружению? И если да, не мешала ли она его работе?

— Я думаю, что его позиция была хороша известна, всеми чувствовалась. Но он был настолько гибок и хитроумен, что почти никогда и ни с кем не конфликтовал. Конечно, Всеволожского недолюбливал, тот же Победоносцев, — но это никак не мешало его карьере.

— Герои карикатур вообще видели эти карикатуры?

— Нет. Политические карикатуры — это карикатуры, которые Всеволожской рисовал для себя и не особенно показывал . Он рисовал их, когда сбегал в свое поместье Алешня и по договоренности со своим заместителем Погожевым отдавал все нарисованное ему. В итоге коллекция хранилась у родственников Погожева и дошла до наших дней в полном виде. При этом другие карикатуры Всеволожского были известны современникам: они ходили по рукам и создавали ему светскую славу. Всеволожской был очень хитроумным царедворцем.

— Чему в основном посвящены политические карикатуры Всеволожского? Над чем он смеялся больше всего?

Карикатура на борьбу правительственных группировок. На рисунке они расколоты на две команды: на первом плане — Константин Победоносцев с Михаилом Катковым, играющие против целой толпы более мелких персонажей, среди которых можно различить великого князя Владимира Александровича, министра просвещения Ивана Делянова и государственного секретаря Александра Половцова. Победоносцев с Катковым, два столпа консерватизма, — фигуры более крупные, чем противоборствующая команда. Для России лаун-теннис — новомодное изобретение, только привезенное из Англии, так что уже одно то, что те, кто считался оплотом самодержавия, представлены занятыми этой молодежной игрой, выглядит издевательством над пропагандируемыми ими ценностями.

— Чем интересны карикатуры Всеволожского в первую очередь?

— Если говорить объективно, то, конечно, своим контекстом. Всеволожской был хорошим рисовальщиком, но его одаренность была одаренностью талантливого человека — любителя. Он сам это прекрасно понимал, никогда никуда особо со своими рисунками не лез. Но тем не менее это огромный ценнейший материал — по своей иконографии, по той оригинальности мышления, которая чувствуется в человеке, который их создавал. Его рисунки — это взгляд на эпоху в достаточной степени полный, хотя, конечно, не исчерпывающий, субъективный, но очень острый.

— В какую эпоху пришлось жить Всеволожскому?

— Об эпохе Александра III сложно сказать в нескольких словах. С одной стороны, это верх могущества России, это миролюбивая эпоха За 13 лет правления Александра III Российская империя не участвовала ни в одной войне, что для истории послепетровской России случай исключительный. , это эпоха, предвещавшая развитие и экономический бум 1910-х годов. Одновременно это эпоха с всевозможными проблемами, которые привели ко всем трудностям после 1900 года — внутренним, международным и каким угодно еще. Это эпоха контрреформ, направленная на сохранение и некую неподвижность, которая чувствовалась во всем.

Поэт Серебряного века А. А. Блок написал поэму "Возмездие", описывающие время правления Александра III и обер-прокурора Победоносцева:

В сердцах царили сон и мгла:

Победоносцев над Россией

Простёр совиные крыла,

И не было ни дня, ни ночи

А только — тень огромных крыл;

Он дивным кругом очертил

Россию, заглянув ей в очи

Стеклянным взором колдуна.

Константин Петрович Победоносцев был выдающимся государственным деятелем и занимал исключительно высокое общественное положение. При трех императорах- Александре II, Александре III и Николае II он исполнял должность обер-прокурора Святейшего синода (с 24 апреля 1880 года по 19 октября 1905 года). При тех же трех императорах он был членом Государственного совета (с 1 января 1872 года по 10 марта 1907 года)

***

Родился он 21 мая 1827 года в Москве, в семье профессора Московского университета, дед его был священником. В семье было 11 детей, сам Победоносцев характеризовал свою семью как "благочестивую, преданную царю и отечеству, трудолюбивую".

В 1841 году поступил в Училище правоведения в Санкт-Петербурге, кончил курс в 1846 году и вернулся в Москву. Современники отзывались о молодом Победоносцеве как о человеке “тихого, скромного нрава, благочестивом, с разносторонним образованием и тонким умом”. Отец готовил сына к священническому званию, но он избрал иную стезю. В Москве Победоносцев начал службу в московских департаментах Сената.

Победоносцев совсем не был карьеристом: "По природе нисколько не честолюбивый, я ничего не искал, никуда не просился, довольный тем, что у меня было и своей работою, преданный умственным интересам, не искал никакой карьеры и всю жизнь не просился ни на какое место, но не отказывался, когда был в силах, ни от какой работы, и ни от какого служебного поручения. В 50-х годах московский университет, оскудев профессорами юристами, обратился ко мне, и я не отказался, оставаясь на службе в сенате, читать там лекции, по 8 часов в неделю, в течение 5 лет". Всякое порученное ему дело он выполнял не просто достойно, но блестяще.

Цесаревичем после Николая стал младший сын Александра II, Александр. При новом наследнике Победоносцев занял то же место, какое занимал при старом: он продолжал читать лекции и еще раз совершил в свите Александра Александровича традиционное путешествие по России. Уже тогда Победоносцев приобрел большое влияние на своего ученика, который чрезвычайно ценил его ум и преданность. Хотя в целом царящая при дворе атмосфера не нравилась Победоносцеву: "Я стал известен в правящих кругах, обо мне стали говорить и придавать моей деятельности преувеличенное значение. Я попал, без всякой вины своей, в атмосферу лжи, клеветы, слухов и сплетен".

Известность в правящих кругах и покровительство цесаревича обеспечило Победоносцеву быструю государственную карьеру. В 1868 г. он был назначен сенатором, в 1872 году стал членом Государственного совета, а в апреле 1880 г. занял пост обер-прокурора Святейшего Синода и вошел в состав Комитета министров. По свидетельству известного адвоката А. Ф. Кони, речи Победоносцева, произнесенные в Сенате и Госсовете, производили сильное впечатление на слушателей, поражая своей безукоризненной логикой, ясностью и силой убеждения.

В 1866 году Победоносцев женился на Екатерине Александровне, урождённой Энгельгардт (1848—1932), дочери помещика Могилёвской губернии штабс-ротмистра Александра Андреевича Энгельгардта. Его жена более 30 лет, вплоть до 1917 года, руководила Свято-Владимирской женской церковно-учительской школой. Родных детей у Победоносцевых не было. В 1897 году супруги удочерили девочку Марфу, которую оба нежно любили.

***

Огромное влияние Победоносцева на внутреннюю жизнь России лишь в малой степени являлось следствием высокого служебного положения. Его власть объяснялась тесной духовной близостью с императором Александром III и их общим неприятием преобразовательской деятельности Александра II. Известно, что начало великих реформ Константин Петрович встретил с энтузиазмом. В 1859 г. Победоносцев даже защитил магистерскую диссертацию, темой которой была реформа гражданского судопроизводства. Однако либеральные иллюзии очень скоро покинули его. Преобразования 60-х гг., начатые Александром II, вызвали сильное умственное брожение в русском обществе. Многие ожидали кардинальных политических реформ в духе западной демократии. Часть общества была настроена еще более радикально – мечтала о насильственном переходе к конституционному правлению и даже о социалистическом перевороте. То, что делал Александр II, многим казалось мелким и недостаточным. Радикальная революционная молодежь стала создавать подпольные организации, появились зажигательные прокламации, начались покушения на царских сановников, затем был вынесен смертный приговор самому императору и на него началась "охота" с целью убийства. Одновременно оживилось национальное движение и в 1863 году здание Российской империи потрясло мощное польское восстание.

***

Появление Победоносцева в высших рядах царской бюрократии и администрации поначалу не произвело большого впечатления. Среди речей министров-либералов, сподвижников Александра II, его голос не мог звучать слишком громко. Гораздо сильнее значение Победоносцева проступило после 1 марта 1881 года, когда император Александр II был убит народовольцами. Первые дни царствования Александра III были временем, когда, в полном смысле слова, решалась дальнейшая судьба России, и когда все стояло под знаком вопроса. Отец Александра погиб вскоре после того, как согласился на создание в России представительного органа. Несмотря на свою умеренность эта реформа все же открывала путь для следующего витка преобразований. Новому императору предстояло решить – будет ли он следовать либеральным курсом отца или вернется к самодержавной политике своего деда. Сам он явно склонялся ко второму пути, но, встревоженный разгулом террора, не знал, сможет ли его принять Россия. Его министры-либералы настаивали на продолжении реформ.

А во времена дерзкого, бесшабашного разгула народовольческого экстремизма Победоносцев даже стал одним из создателей тайной правительственной организации “Священная дружина” (1881-83), призванной бороться с террористами.

Главной целью деятельности обер-прокурора было утверждение самодержавной власти и поколебленного при Александре II государственного порядка. Уже в первые годы правления его сына подверглись пересмотру многие законы времен Александра II. Контрреформы коснулись всех сторон государственной и общественной жизни и были направлены к тому, чтобы усилить надзор и влияние правительства в сфере суда и общественного самоуправления, а также вообще укрепить и поднять авторитет правительственной власти. В либеральные учреждения 1860-х гг. было введено множество ограничений, что сообщило всей деятельности императора Александра III строго охранительный характер.

Победоносцев очень внимательно подбирал кандидатов на ключевые посты в правительстве, следил за замещением постов начальников государственной полиции и цензуры, генерал-губернаторов окраинных земель. Он стремился всех наставлять, всем указывать и ничего не пускать на самотек. С особой строгостью надзирал он за духовной жизнью общества - репертуаром театров и выставок, работой народных читален, состоянием библиотечных фондов, литературой и периодикой. Он прочитывал огромное количество новых книг, просматривал множество газет и был настоящим духовным цензором России с недоверием относясь к идейным исканиям интеллигенции. Под его давлением до 1887 года правительство закрыло 12 газет и журналов.

***

Свое влияние, хотя и в меньшей степени, Победоносцев сохранил при сыне Александра III, Николае II. В 1895 г. именно он составил императору печально знаменитую речь, которую тот произнес перед представителями общества, похоронив всякие надежды на возможность либеральные реформ. Следующие десять лет, несмотря на солидный возраст, Победоносцев продолжал оставаться заметной фигурой на правительственном небосклоне.

Как христианский мыслитель Победоносцев полагал, что философия и наука имеют статус вероятностных предположений, не могущих содержать в себе абсолютного, безусловного и цельного знания. Лишь православная вера, которую русский народ “чует душой”, способна давать целостную истину. С позиции Православия Победоносцев убедительно критиковал материализм и позитивизм. Он последовательно отстаивал идеал монархического государственного устройства, называя современную ему западную демократию “великой ложью нашего времени”.

Революционеры-террористы не могли обойти своим "вниманием" выдающегося государственного деятеля - в ночь с 8 на 9 марта 1901 года на Победоносцева было совершено покушение; сын титулярного советника статистик Самарского губернского земства Николай Константинов Лаговский стрелял в его домашний кабинет; пули попали в потолок. Злоумышленник был схвачен и 27 марта осуждён на 6 лет каторжных работ. Надо сказать, что в качестве обер-прокурора Святейшего Синода Победоносцев был противником канонизации преподобного Серафима Саровского в 1903 году. В конечном счёте, на канонизации Серафима Саровского настояла императорская чета - Николай Второй и его жена.

Читайте также: