Когда он оставил брак и вступил в духовное звание его избрали в патриархи причем

Обновлено: 25.06.2024

Еще с XV века, со времени митрополита Ионы, зависимость русской церкви от константинопольского патриарха была только номинальной. Покорение Константинополя турками уменьшило власть патриарха.

Патриарх Иоаким, которому передали решение думы, взялся доложить об этом собору греческой церкви. Год прошел без ответа. Летом 1588 года прибыл сначала в Смоленск, затем в Москву константинопольский патриарх Иеремия, и царь решительно поставил вопрос о патриаршестве в России, предложив самому Иеремии сделаться патриархом русским.

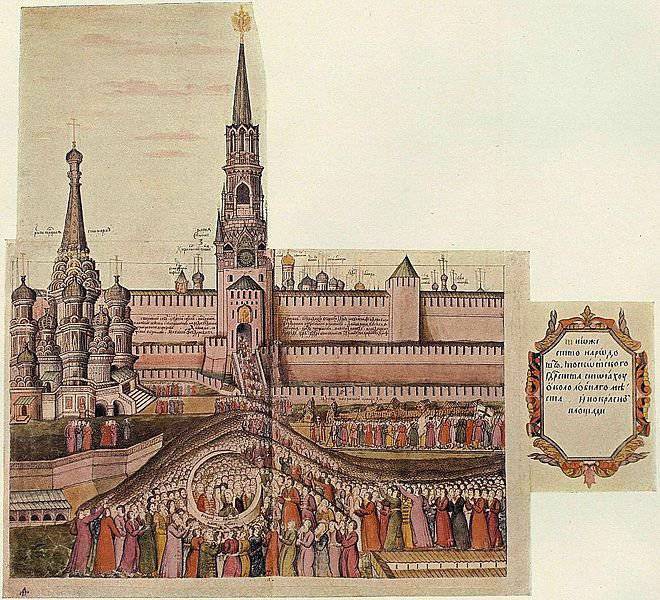

На самом деле, однако, иметь патриархом грека не хотели, да в Москве был уже намечен свой кандидат – митрополит Иов, клеврет Бориса Годунова. Патриаршество в России было предложено Иеремии под тем условием, чтобы он жил не в Москве, а во Владимире как городе старейшем. Иеремия отказался жить не при государе. Тогда 26 января 1589 года тем же Иеремией в патриархи русские торжественно был поставлен Иов.

В мае 1590 года на Соборе в Константинополе была утверждена каноническая самостоятельность Русской Церкви. Московскому патриарху было определено пятое место в диптихе - после патриарха Иерусалимского.

К назначенному сроку приглашенные съезжались в Москву с протопопами, священниками, дьяконами. Если кому-нибудь из архиереев нельзя было прибыть к сроку для избрания патриарха, он должен был прислать грамоту, что он наперед согласен со всеми постановлениями собора.

Три из жребиев клались на панагию умершего патриарха; затем все члены собора одевались в ризы, служили акафист Богородице; из трех жребиев вынимались два и откладывались в сторону. Также поступали с тремя другими жребиями. Оставалось, таким образом, два жребия; вынимали из них один, который и содержал имя избранного патриарха. Жребий, не распечатанный, вручался боярину, который принес жребий от царя; боярин шел к царю, и тот уже распечатывал жребий и узнавал имя избранного патриарха. Боярин после этого шел опять в собор и объявлял ему имя вновь избранного патриарха. Таким образом, кандидатов в патриархи называл царь, и из них собор производил избрание.

При введении патриаршества в России предполагалось дать русской церкви и устройство соответственное восточным патриархатам, т.е. разделить церковь на митрополичьи округа, которые бы обнимали собой несколько епархий, причем епархиальные архиереи должны были быть в такой зависимости от митрополитов, как последние от патриархов.

На самом деле деление это почему-то не состоялось. Четыре архиерея – новгородский, казанский, ростовский и Крутицкий – получили, правда, сан митрополита; но это не изменило положения вещей. Все иерархи в своих епархиях были равны и подчинялись патриарху так же, как раньше – митрополиту. Юридически власть патриарха ничем не отличалась от власти прежнего митрополита; патриарх пользовался только известными богослужебными преимуществами.

Как и митрополит, он носил белый клобук, но с крестом или херувимами; на митре у него был крест, которого не было у митрополита; он носил цветную мантию; перед ним во время выхода и выездов несли не только крест, но и свечи; облачался он посреди церкви, другие архиереи – в алтаре; он один только сидел на горнем месте; из своих рук причащал архиереев.

Если русский патриарх достиг высокого государственного значения, то этим он был обязан тем условиям, при которых пришлось действовать патриархам. Патриарх Иов деятельно работал в пользу избрания Годунова в русские цари: затем, когда явился первый Лжедмитрий и стал серьезно угрожать Годунову, Иов твердо выступил против него, защищая сначала Бориса Годунова, затем его сына Федора.

Он посылал послов к князю Острожскому и польскому духовенству, убеждая их не верить Лжедмитрию, предал его анафеме и в своих посланиях доказывал, что Лжедмитрий не кто иной, как беглый чудовский монах Гришка Отрепьев.

Когда самозванец овладел Москвой, Иов был свергнут с патриаршего престола и в простой монашеской рясе был отвезен в Старицкий Успенский монастырь. На место Нова патриархом избран рязанский архиерей Игнатий, родом грек, в молодости воспитывавшийся в Риме и до приезда в Россию занимавший Кипрскую епископскую кафедру. Он первый из архиереев признал Лжедмитрия царем и за это был возведен в патриархи 24 июня 1605 года.

Предположение некоторых духовных историков, что Игнатий был возведен Лжедмитрием в патриархи потому, что по своим убеждениям и характеру мог быть удобен для Рима, не имеет достаточных оснований: новый патриарх разослал грамоты, в которых предписывал молиться, между прочим, о том, чтобы Господь Бог возвысил царскую десницу над латинством и басурманством. После свержения Лжедмитрия Игнатий переехал в Литву, где принял унию.

После Игнатия патриархом, естественно, был избран человек, наиболее проявивший оппозицию против Лжедмитрия. То был казанский митрополит Ермоген, человек от природы грубый, даже жестокий, но строгий к себе, прямолинейный и стойкий. Он был не в ладах с вновь избранным царем Василием Шуйским, но стоял за него как за царя венчанного.

Когда появился второй Лжедмитрий и народ стал волноваться, Ермоген перенес царевича Дмитрия из Углича в Москву и устроил торжественную покаянную процессию в Москве, в присутствии вызванного из Старицы ослепшего патриарха Иова: народ каялся в изменах, клятвопреступлениях, убийствах, и патриархи разрешали его.

В начале 1609 года недовольные Шуйским вытащили патриарха Ермогена на лобное место и, тряся его за ворот, потребовали согласия на перемену царя. Патриарх остался тверд, не побоялся толпы и отстоял Шуйского. Когда Шуйский год спустя был свергнут и бояре выдвинули кандидатуру польского королевича Владислава, Ермоген согласился на желание большинства, но с тем, чтобы Владислав перешел в православную веру.

Переговоры с Владиславом кончились неудачей; в апреле 1611 года русские послы были отведены пленниками в Мариенбург. Ермоген разрешил русских от присяги Владиславу и стал призывать народ на защиту государства и православия. Кроме патриарха, города не хотели знать другого начальства; к нему они посылали отписки о сборе ратных людей. Польская партия бояр, во главе которой стоял Салтыков, враждебно относилась к Ермогену и потребовала, чтобы он воротил земские ополчения, шедшие к Москве, но патриарх благословил ополчения и проклял изменников отечества. Его посадили под стражу и преградили всякие сношения его с народом. В тюрьме он и умер (1612), заморенный, как говорили, голодом.

До 1619 года Русская Церковь оставалась без патриарха. Сначала ею управлял казанский митрополит Ефрем (Хвостов), а после его смерти (1614) – митрополит Крутицкий Иона (Архангельский), человек необразованный, упрямый и мстительный.

В сфере церковного управления и суда патриарх оставался независимым и никем не стеснялся. В 1625 году Филарет получил от царя новую грамоту, по которой все духовные лица его епархии, монастыри и церкви, с их служителями и крестьянами, во всех делах, кроме уголовных, были подчинены суду одного патриарха; если же они имели дело с каким-нибудь светским лицом, то должны были жаловаться в приказы, которые ведали ответчиками.

Двор патриарха был устроен по образцу царского. У патриарха были свои свечники, чашники, скатерники, повара, хлебники, пивовары, истопники, конюхи, иконописцы, мастера серебряных и золотых дел и т.п.; были у него и свои бояре, окольничьи, стольники, стряпчие, дворяне, дети боярские, которым поручались патриархом разные дела по управлению.

При Филарете в области патриаршего управления начинают выделяться разряды и приказы: в судном приказе или патриаршем разряде были сосредоточены все судебные дела; в приказе казенном – дела о ставленниках, а также сборах с вотчин и духовенства; приказ церковных дел ведал делами, касающимися церковного благочиния; дворцовый приказ заведовал хозяйством патриарха. Ведомство этих приказов не было, впрочем, строго разграничено и может быть определено только приблизительно. Патриарх по-прежнему, вместе с высшим духовенством, призывался на земский собор и в царскую думу.

Никон окружил себя царской пышностью и сделался, как царь, недоступен. Архиереи рабски подчинялись всесильному патриарху, беспрекословно сносили все его грубости и исполняли его распоряжения. Патриарх своей властью отбирал у епархий и церквей вотчины и отдавал их на свои монастыри или присоединял к патриаршим владениям.

Затем стряслась катастрофа над Никоном. Во время удаления патриарха, до суда над ним, русской церковью правил Питирим, митрополит Крутицкий. Приговор над Никоном был вместе с тем приговором и над патриаршеством в России и его идеалами. Патриаршая власть вводилась в известные рамки; давалось понять, что русский патриарх не всемогущ, что власть его – не самодержавная царская власть.

Московский Собор 1667 года признал, что патриарх не должен носить титула великого государя и вступаться в мирские дела; с другой стороны, однако, признана была независимость духовенства и церковных людей в гражданских делах от мирского суда. Патриархом на соборе 1667 года был избран тихий, незначительный Иоасаф II (1667-1673). С этих пор патриаршество в России начинает терять свое государственное значение.

После Иоасафа II патриарший престол занимали Питирим (в 1673), Иоаким Савелов (1673-1690) и Адриан (1690-1700). Они не играли крупной роли и были заняты обереганием привилегий духовенства вообще и своих в частности, главным образом в судебном отношении.

В 1675 году был закрыт монастырский приказ. В 1689 году новгородцы били челом патриарху Иоакиму, чтобы духовных лиц судили в гражданских делах не на митрополичьем дворе, а в приказной палате. Патриарх пригрозил новгородцам судом Корея, Дафана и Авирона.

Сближение России с Западной Европой вызвало оппозицию со стороны как Иоакима, так и Адриана, они видели подрыв религии в заимствовании новых форм жизни, в перемене даже внешности русского человека. Умирая, патриарх Иоаким в своем завещании умолял правительство не допускать православных к дружбе с иноземцами и еретиками, запретить последним строить кирхи, разорить уже раньше построенные, не давать иностранцам начальства в полках, не вводить новых обычаев. Адриан намеревался идти по следам Иоакима, но Петр I резко оборвал патриарха, и он должен был замолчать; Адриан даже жил не в Москве, а в своем Перервинском монастыре.

Так было до 1718 года, когда Петр стал заменять приказы коллегиями, с целью объединения однородных предметов государственного управления. На церковь Петр смотрел не с духовной точки зрения, как на общество верующих, а с государственной, как на учреждение правительственное. Эта точка зрения побудила его идею преобразованных им светских учреждений перенести и в область церкви и единоличную власть патриарха заменить коллегией, постоянным собором духовного правительства.

- в собрании, где много членов, легче может быть отыскана истина;

- решение собора получает в глазах общества больше силы и значения, чем решение одного лица;

- при коллегиальном управлении не могут быть остановки в делах вследствие болезни или смерти правительственного лица;

- при коллегиальном управлении не может быть стремления у духовного правительства сравняться с особою монарха, как это могло быть при патриархах;

- соборное учреждение может быть хорошей школой для архиереев.

На преобразование высшего управления церковью было вытребовано согласие русских архиереев, а также настоятелей степенных монастырей, Сената и восточных патриархов.

Патриаршество в России было восстановлено на Поместном соборе Русской Православной Церкви 5 ноября 1917 года; патриархом был избран Тихон (Беллавин) (1917 - 1925).

К концу правления царя Ивана Сабуровы и Годуновы так плотно стояли вокруг русского престола, что не удивляет та оперативность и слаженность действий, которые были предприняты ими для предотвращения попыток захвата власти, нередких при смене государей.

В первые же годы правления царя Федора Ивановича боярин и конюший Борис Годунов стал официально именоваться царским шурином. Он стал главой не только Конюшенного, но и Земского приказа, отвечающего за сбор налогов с посадов и черносошных крестьян.

|

| Автограф Cтепана Васильевича Годунова. |

Степан Васильевич Годунов стал боярином и возглавил Посольский приказ.

Иван Васильевич Годунов стал боярином и возглавил Стрелецкий приказ.

Многие Сабуровы были вызваны в Москву с дальних воеводств: Богдан Юрьевич (отец первой жены царевича Ивана Ивановича) – из Казани, Д.Г. Сабуров – из Нижнего Новгорода, Иван Иванович Сабуров – из Великого Новгорода и произведен в окольничие.

Таким образом, в руках Сабуровых и Годуновых оказались царское имущество, сбор значительной части налогов, армия и внешняя политика. Они очень активно взялись за наведение порядка. Так, государственный казначей Петр Головин был отстранен от должности: была обнаружена большая недостача в казне. Причем вначале его приговорили к смерти, но затем казнь была заменена ссылкой.

Все эти меры очень быстро принесли свои плоды: если при Иване Грозном доходы дворцовых земель исчислялись суммой 60 000 рублей в год, то при Григории Васильевиче Годунове они составили 230 000 рублей в год, то есть почти в четыре раза больше. Чистый доход казны достиг астрономической суммы в 1 430 000 рублей.

|

| Царица Ирина Годунова - реконструкция облика. |

Ближний боярин царя Борис Годунов был ему почти ровесником: в год венчания на царство Федора Ивановича ему было чуть за 30, в браке с Марией Григорьевной Скуратовой-Бельской он был почти 15 лет и имел одну дочь – Ксению.

Это было третье в истории России венчание на престол по образцу византийских императоров. Первым был венчан внук Ивана III Дмитрий Внук. Будучи венчан на Московское великое княжение, он никогда не правил – вместо него княжил не венчанный на престол его дядя Василий III. Затем, уже не только на великое княжение, но и на царство, венчался Иван Васильевич. И вот теперь 31 мая 1584 года – его сын Федор Иванович.

Но реальность оказалась иной. Федор и Ирина вместе росли, уже долгое время жили в браке, царя и Годуновых связывали тесные связи. Были же и чувства, наконец!

В этой ситуации царь Федор Иванович, известный рассудительностью и самостоятельностью суждений (вспомним о том, что он переписывался с отцом уже в 5 лет), принимает единственно правильное решение: челобитчики были с позором выгнаны. Почти всех князей Шуйских выслали из Москвы. Митрополита Дионисия низложили с кафедры. Семь купцов были публично казнены, остальных также сослали. Такая реакция на прошение о разводе была вызвана в том числе и известиями, что Шуйские (они, как и Романовы, имели родственников в Литве) имеют тайные сношения с враждебной России Литвой и даже со Священной Римской империей. Среди сосланных был и будущий царь Василий Иванович Шуйский, который хорошо запомнил эту опалу.

Ирина Годунова была значимой фигурой не только в частной жизни царя Федора Ивановича. Для конца XVI века в целом, и для правления Годуновых в частности, вообще характерна видная роль женщины во власти, более значительная, чем это было ранее.

|

| Золоченые двери Ипатьевского монастяря - фрагмент. |

Царица содержала мастерские, в которых производились уникальные произведения лицевого шитья.

|

| Стены Ипатьевского монастыря. |

Стены были построены грандиозные – с галереей боевого хода, бойницами и смотровыми окнами, варочными щелями, трехуровневыми башнями, отверстиями для пушек и машикулями (навесными бойницами); они имели реальное оборонное значение. Их длина составила 518 метров, толщина – более 2 метров и высота – 6 метров. Было построено четверо ворот (в том числе Святые и Водяные) и пять башен (Воскобойная, Пороховая, Водяная, Квасная, Кузнечная). Эти стены, ворота и башни можно увидеть и сегодня – они сохранились.

Потомки Захарии Чета продолжали холить и лелеять свой родовой монастырь на протяжении всего правления Федора Ивановича и Ирины Федоровны.

В 1592 году Ирина Годунова положила шитые золотом покровы на могилы своего (и Бориса) отца Федора Ивановича и брата Василия Федоровича. В 1595 году Борис Годунов подарил монастырю московский двор в Китай-городе с каменной палатой и погребами.

В 1595–1597 годах над Святыми вратами Ипатия был выстроен храм великомучеников Ирины и Феодора Стратилата – святых покровителей царской семьи.

Монастырь стал именоваться лаврой уже в 1584 году, а в 1598 году игумен Ипатия был пожалован в архимандриты. С 1572 по 1595 годы царская семья и Годуновы дали обители 15 крупных владений, что составило почти половину ее имений.

В Троицком соборе монастыря были сооружены трое золоченых дверей. Они были изготовлены по заказу Дмитрия Ивановича Годунова и имеют аналогии только с дверями Благовещенского и Успенского соборов Московского Кремля.

|

| Царь пушка. |

Потомки Захарии Чета нередко представляли Россию как за ее пределами, так и в своей стране на приемах иностранных послов. Так, в 1593 году персидских послов встречали князь Федор Мстиславский, князь Василий Шуйский (опала которого закончилась), боярин Григорий Васильевич и боярин Иван Васильевич Годуновы.

Он получил помощь и уехал. Никаких вестей.

Кроме того, установление в России патриаршества похоронило планы папы Римского учредить оное в Киеве – под его собственным и поляков надзором. Причем патриарх Иеремия в 1588 году поддержал этот проект папы и прежде, чем ехать в Москву, заехал к полякам. Таким образом, действия Москвы были очень верными, своевременными и победоносными. Это была духовная и дипломатическая победа: с 1589 года в России был не только свой царь, но и свой патриарх. И неоспоримая заслуга в этом, несомненно, принадлежит Борису Федоровичу Годунову, который возглавлял переговоры с Константинопольскими патриархами и буквально выдавил их согласие на русское патриаршество. А при давлении на них Ватикана и Речи Посполитой это было очень сложно сделать.

В связи с этим важно отметить такой факт: в XVI веке присоединение Царьграда, освобождение бывших византийских земель от турок совершенно не волновали русских государей. Идея Москвы – Третьего Рима была чисто духовной идеей преемственности. Москва стала Третьим Римом, и освобождать Второй Рим никто не планировал. Тем не менее, идея подобного освобождения настойчиво навязывалась России папским престолом, итальянскими купцами и Священной Римской империей, которые очень сильно желали поссорить Москву с турками.

1589 год был богат на события, которые, безусловно, готовились годами.

Был принят новый Судебник. За основу был взят Судебник 1550 года, который значительно переработали и дополнили, и новые статьи в русское законодательство были включены именно под влиянием Годуновых. Судебник рассматривался не только царем и патриархом, Боярской думой, но и специально собранным Собором 14 июня 1589 года.

Нововведения были следующими:

– отныне на материальное возмещение бесчестья (нанесенного словом или делом) могли претендовать не только большие гости (купцы), но и средние, а также мелкие гости, крестьяне-торговцы, черное духовенство (до этого – только белое), клирошане, нищие, незаконнорожденные и даже скоморохи;

– впервые допускалось наследование имущества дочерьми в равной доле с сыновьями;

– были приняты четкие меры против мздоимства;

– впервые вводилась ответственность за ненадлежащее содержание проезжих дорог: если на конкретной дороге гиб путник, то отвечать за это по принципу круговой поруки должны были все жители этого места. Таким образом, обыватели побуждались к прилежному содержанию дорог. Устанавливалась фиксированная ширина дорог в полторы сажени (чуть больше 3 метров);

– впервые вводилось возмещение ущерба от намеренного уничтожения домашних животных и за убийство чужой собаки;

– за конокрадство предусматривалась смертная казнь.

Очень многие положения Судебника были направлены на регламентацию жизни и улучшение положения крестьян севера России. Исследователи связывают это напрямую с тем фактом, что огромными северными территориями (совр. Архангельская и Вологодская области) в это время владели Дмитрий Иванович и Борис Федорович Годуновы.

Во главе войска встал сам царь (русские государи делали это далеко не всегда), а Москвой во время похода должен был управлять Степан Васильевич Годунов и дьяк Вылузгин.

Государь Федор Иванович ехал впереди войска на прекрасном коне-аргамаке. Таким он был изображен тремя годами ранее – на знаменитой Царь-пушке, отлитой в 1586 году мастером Андреем Чоховым. И вот художественная реальность воплотилась в жизнь: царь действительно возглавил войско.

|

| Крепость Ивангород. |

До Великого Новгорода войско сопровождала и царица Ирина Федоровна – небывалое явление в русской истории! В Великом Новгороде с ней остался дожидаться возвращения русского войска Дмитрий Иванович Годунов.

Первым был взят город Ям. Затем окружили Ивангород, сделали пролом в его стене – тут же в него ворвалось 2380 человек детей боярских, стрельцов и казаков во главе с князем И. Ю. Токмаковым и Степаном Федоровичем Сабуровым.

Ивангород также взяли. Вслед за ним – Копорье.

Параллельно этим боевым действиям велся обстрел Ругодива-Нарвы. Ходили в лобовые атаки (в том числе воевода Г.И. Вельяминов-Зернов), стреляли из наряда, но взять Нарвы не могли – это была мощная крепость с гарнизоном в 1600 человек.

|

| Крепость Копорье. |

В этом – весь Годунов: позднее став царем, он ссылал опальных, но никогда не казнил их. И в войне со шведами Годунов старался действовать, используя артиллерию и дипломатию, дабы не нести значительных людских потерь.

Ругодив не был взят, но со шведами заключили мир; Ям, Ивангород, Копорье возвратились России, равно как и побережье Балтийского моря от Ругодива до реки Нарвы.

На этом мы пока остановимся: о последующих годах правления царя Федора Ивановича и царицы Ирины Годуновой расскажем в другой статье.

21 февраля (3 марта) 1613 г. Земский собор избрал царем Российского государства Михаила Федоровича Романова (1596—1645). Михаил Федорович стал первым русским царем из династии Романовых. Он был сыном боярина Федора Никитича Романова (впоследствии — московского патриарха Филарета) и Ксении Ивановны (урождённой Шестовой), и приходился двоюродным племянником последнему русскому государю из правящей ветви династии Рюриковичей, Фёдору Ивановичу. Дедом Михаила был Никита Романович Захарьин (ок. 1522— 1585 или 1586) , его сестра Анастасия Захарьина-Юрьева (Романовна) была первой женой царя Ивана Васильевича, матерью царя Фёдора Ивановича.

Род Романовых принадлежал к числу древних семей московского боярства. Первый известный по письменным источникам представитель этой фамилии — Андрей Иванович, по прозвищу Кобыла, в середине 14 столетия служил великому владимирскому и московскому князю Семену Гордому. При Борисе Годунове Романовы были обвинены в заговоре и подверглись опале. В 1601 году сыновья Никиты Романовича, Фёдор, Александр, Михаил, Иван и Василий были пострижены в монахи и сосланы в Сибирь, где большинство из них погибли. В 1605 году Лжедмитрий I, доказывая своё родство с Романовыми, вернул из ссылки оставшихся в живых членов рода Романовых - Фёдора Никитича (в монашестве Филарета), его жену Ксению (в монашестве Марфу), их сына, и Ивана Никитича.

Созыв Земского собора и его решение

26 октября 1612 года в Москве, не получив помощи от сил гетмана Ходкевича, капитулировал польский гарнизон. Руководством Второго ополчения было решено провести выборы нового царя. От имени освободителей Москвы — Пожарского и Трубецкого, по русским городам были разосланы грамоты о созыве Земского Собора. Есть сведения о грамотах, отправленных в Соль Вычегодскую, Псков, Новгород, Углич, они предписывали прибыть в столицу представителям каждого города до 6 декабря. Однако процесс съезда выборных затянулся. Некоторые земли были сильно разорены и обезлюдели, кто-то прислал 10-10 человек, кто-то одного. В результате срок открытия заседаний Земского Собора перенесли с 6 декабря 1612 года на 6 января 1613 года.

Надо сказать, что проблем в это время хватало и без Земского Собора. Польский король, взяв часть смоленского гарнизона и соединившись с остатками войск Ходкевича, он по Ржевской дороге двинулся на Москву. Получив известие о падении польского гарнизона в Москве, он вспомнил о ранее отвергнутом им смоленском договоре и стал говорить, что явился дать на царство избранного русскими Владислава, который якобы ранее болел и не мог прибыть. В Москве не были готовы к серьёзным сражениям: укрепления были полуразрушенными, запасов провианта не было, поэтому большая часть ополчения, дворян и казаков разошлась по домам и другим областям. У Трубецкого и Пожарского оставалось не более 3-4 тыс. воинов. Однако они решили не уступать и встретить врага грудью, не подпуская к городу.

Сигузмунд тем временем подошёл к Волоколамску. Поляков в крепость не пустили. У короля взыграла спесь и решил наказать непослушный город, началась осада. В Москву было отправлено посольство Мезецкого в сопровождении 1 тыс. конного полка. Ополченцы с таким посольством церемониться не стали, всадников отбросили, а посол Мезецкий перебежал к русским. Сигузмунд в это время безуспешно топтался у Волоколамска, все польские штурмы были отражены, казаки сделал успешную вылазку, захватив несколько пушек. Начиналась зима, фуражиров убивали партизаны (шишы). 27 ноября король отдал приказ отходить.

В начале 1613 года в Москву стали съезжаться делегаты. Приезжали выборные от всех сословий и групп: дворян, духовенства, посадских (горожан), стрельцов, казаков, черносошных крестьян. 16 января Земской Собор начал свою работу. Среди представителей русской знати выделялось несколько фамилий, которые могли претендовать на престол. Это был род Голицыных, который происходил от Гедемина Литовского. Однако виднейший представитель этой фамилии – полководец и активнейший участник событий Смутного времени Василий Васильевич Голицын (1572—1619) отсутствовал. В. Голицын воевал против Лжедмитрия, но после смерти Бориса Годунова вместе с П. Ф. Басмановым изменил Фёдору Борисовичу Годунову и перешёл на сторону самозванца. Он был участником убийства Фёдора Годунова, заговора и свержения Лжедмитрия, затем Василия Шуйского, неизменно был на стороне победителей во всех конфликтах. Ему не повезло в 1610 году, когда он стал участником посольства к Сигизмунду III. Он был задержан вместе с Филаретом, затем стал пленником и так и умер в заточении.

Среди родов, которые могли претендовать на престол, были Куракины (вели своё происхождение от Гедемина). Князь Иван Семёнович Куракин (?-1632) был участником заговора против Лжедмитрия и возведшего на престол князя Василия Шуйского. Князь воевал против отрядов Лжедмитрия II, действовал под руководством князя Михаил Скопина-Шуйского. Вместе с Мстиславским, после свержения В. Шуйского, был инициатором избрания правителя Русского царства из какой-либо европейской королевской династии. Активно продвигал кандидатуру королевича Владислава, после того как этот план реализовать не удалось, Куракин перешел на службу Сигизмунда III. Репутация изменника не позволила ему претендовать на престол в 1613 году.

В числе кандидатов на царство был и Князь Иван Михайлович Воротынский, как один из знатнейших и способнейших бояр. Воротынские были ветвью князей Новосильских и считались одним из знатнейших родов Русского царства. Иван Воротынский способствовал низложению Лжедмитрия, воевал со сторонниками второго самозванца и Болотникова, был среди тех, кто отнял власть у В. Шуйского. Стал членом боярского правительства, но поддержал Гермогена и подвергся со стороны других бояр преследованию, был арестован. По официальной версии, во время выборов 1613 года Воротынский подал самоотвод.

На трон также могли претендовать Годуновы и Шуйские, эти фамилии занимали престол и были родственниками ранее правивших монархов. Шуйские были потомками суздальских князей, принадлежали роду Рюриковичей. Однако представители этих родов считались политически опасными, т. к. заняв престол, могли заняться сведением счётов с противниками, теми, кто участвовал в возможном отравлении Бориса Годунова, убийстве его сына, в свержении Василии Шуйского и его выдаче полякам.

Через несколько дней в Кострому, где жил Михаил Романов с матерью было отправлено посольство под началом архимандрита Феодорита Троицкого. Оно должно было вручить Михаилу соборную клятву и объявить об его избрании на престол. Согласно официальной версии, Михаил первоначально отказывался от такой чести, т. к. судьба последних российских монархов была весьма печальной. Его поддерживала и мать Марфа. Так или иначе, Михаил Романов выслушал доводы посланцев и дал согласие принять русский престо. В Москву он прибыл 2 мая 1613 года. В России утвердилась новая династия.

Как ни покажется сегодня странным, в России избирали и Царей: Феодора Иоанновича, Бориса Годунова, Василия Шуйского, несостоявшегося царя — польского королевича Владислава. В 1613 году произошло не просто избрание Царя, а целой Династии Романовых, которой народ наш на кресте поклялся быть верным до скончания века, и которая царствовала 300 лет. Как же и почему избирали на Руси царей?

В 1533 г. во время тяжелой болезни Царь Иоанн Васильевич Грозный составил завещание, в котором передавал престол своему годовалому сыну Царевичу Димитрию Иоанновичу. Однако ребенок при странных обстоятельствах в тот же год утонул. Выздоровевший Иоанн Васильевич завещал престол своему следующему сыну Царевичу Иоанну Иоанновичу, но тот скончался в 1581 г., скорее всего от отравления ртутью. Через три года, 18 марта 1584 года, скоропостижно скончался и сам Царь, не оставив завещания.

В ту эпоху никакого закона о престолонаследии не было, но существовало негласное правило, что на престол вступает ближайший родственник Монарха, чаще всего им был старший сын. Однако избрание Царя на Руси почти всегда производилось Земским собором, который собирался после кончины предыдущего государя и проводился для утверждения кандидатуры наследника даже в случае, когда линия преемственности была очевидной. Созыв Собора представляется как результат инициативы "всего многобезчисленного народного християнства, от конец до конец всех государьств Росийскаго царьствия".

Тоже самое произошло и с Феодором Иоанновичем. Собор 1584 г. не был формальным утверждением на престоле сына Иоанна Грозного. Незадолго до своей смерти Иоанн Васильевич назначил опекунский совет, который должен был помочь сыну Феодору Иоанновичу управлять государством. В совет вошли дядя Царя Никита Романович Захарьин-Юрьев, князья Иван Федорович Мстиславский, Иван Петрович Шуйский, бояре Богдан Яковлевич Бельский и Борис Федорович Годунов. Между ними началась борьба за влияние. На престол претендовали родственники последней супруги Царя Иоанна Грозного Марии Нагой, от которой был малолетний сын Царевич Димитрий Иоаннович. По словам летописца, пришли изо всех городов в Москву именитые люди и молили со слезами царевича Феодора, чтоб был на Московском государстве царем и венчался царским венцом. Сильно стоял за Феодора и простой народ, любивший кроткого и христолюбивого Царевича. В результате, как сообщает Псковская летопись:

В лето 7093-го[1]. Поставлен бысть на царьство царем, на вознесениев день, Феодор Иванович митрополитом Дионисием и всеми людьми Руския земля".

Шведский хронист Петрей писал те дни, что Феодора избрали на царство "высшие и низшие сословия".

Царь Феодор Иоаннович процарствовал недолго. Он скончался 7 (17) января 1598 года. Царь не оставил завещания, но вручил скипетр своей супруге Царице Ирине Феодоровне. Все бояре присягнули Царице, но сама она отказалась от престола и удалилась в монастырь. Так как Династия Рюриковичей пресеклась, то законным претендентом на престол стал прямой потомок Чингизидов (род, почитавшийся Рюриковичами за царский и старший) Симеон Бекбулатович, которого Иоанн Грозный в 1575 г. венчал на царство как Царя и Самодержца, а сам принял титул Великого Князя Московского. По приказу Иоанна Грозного молодой царевич женился на девушке из известного боярского рода — Марии Андреевне Клеопиной-Кутузовой. Он и так по своему положению стоял выше русской знати, так как был из рода Чингизидов, а брак с русской аристократкой только укрепил его позиции. По всей видимости, это было не "блажью" и "самодурством" Иоанна, как принято считать, а его дальновидным ходом по упрочиваю положения законной династии, в том случае, если бы всё его, Иоанна, потомство умерло или было бы убито. После кончины первой супруги, Симеон женился вторым браком на молодой вдовице княгине Анастасии Черкасской, благодаря чему он, царь Касимовский, породнился с царской фамилией, так как в жилах его второй супруги текла кровь Софии Палеолог. Недаром Борис Годунов крайне опасался Симеона, также как Царевича Димитрия, который проживал со своей матерю в Угличе.

В таких условиях началась подготовка к Земскому собору, который должен был избрать нового Царя. Надо сказать, что за Бориса Годунова стояли могущественные силы: Патриарх Иов, многие бояре, которых Годунов приблизил в годы своего пребывания в должности правителя. Однако у царского шурина были и влиятельные враги: Шуйские, Романовы и другие. Поэтому Борис Годунов не захотел воспользоваться просто поддержкой Патриарха, верных ему людей и народа, а решил стать Царем только будучи избранным Собором. До его созыва, он всячески отказывался принять царский венец. Собора Борису Феодоровичу опасаться было нечего. На соборе должны были участвовать 474 человека, из них: 99 духовных лиц, которые не могли противоречить Патриарху, 272 человека бояр, окольничих, придворных чинов, дворян, дьяков, большинство из которых были сторонниками Годунова.

Когда 17 февраля 1598 г. открылся Земский Собор, то Патриарх Иов сразу же заявил:

У меня, Иова Патриарха, у митрополитов, архиепископов, епископов, архимандритов, игуменов и у всего освященного вселенского собора, у бояр, дворян, приказных и служилых, у всяких людей, у гостей и всех православных христиан, которые были на Москве, мысль и совет всех единодушно, что нам, мимо Государя Бориса Федоровича, иного государя никого не искать и не хотеть".

Слова Патриарха были сразу же поддержаны большинством участников, заявивших:

Наш совет и желание одинаково с твоими, отца нашего, всего освященного собора, бояр, дворян и всех православных христиан, что неотложно бить челом Государю Борису Федоровичу и, кроме его, на государство никого не искать".

Два дня в Успенском соборе торжественно служили молебны, чтобы Господь даровал православному христианству по его прошению Царя Бориса Федоровича. 20 февраля, после молебна Патриарх с духовенством, боярами и всенародным множеством отправились в Новодевичий монастырь, где Борис Годунов жил вместе с сестрой. Однако расчётливый и хитрый правитель Борис Годунов решил дожать ситуацию до конца и на мольбы принять престол ответил отказом. Патриарх благословил организовать огромный крестный ход к Новодевичьему монастырю с женами и грудными младенцами. Патриарх с духовенством приговорили тайно: если Царица Ирина не убедит своего брата, то отлучить Бориса Федоровича от Церкви и самим снять с себя святительские саны, сложить панагии, одеться в простые монашеские рясы и запретить службу по всем церквам.

Разумеется, это "тайное" решение стало известно Борису Годунову. Однако было бы неправильно полагать, что столь долгий его отказот принятия престола был вызван лишь хитростью и двуличием. Существовали причины и другого плана. Среди бояр были влиятельные сторонники ограничения самодержавной власти Царя. Они хотели, чтобы Борис Годунов целовал крест на ограничивающей его власть грамоте. Борис Феодорович этого делать не хотел, но не желал, чтобы это выглядело как его личное несогласие. Поэтому он должен был получить самодержавную власть из рук Патриарха и народа. Однако тянуть дальше было нельзя. Главный враг Бориса князь Иван Петрович Шуйский начал подговаривать народ, что неприлично более упрашивать, а надо приступить к избранию другого претендента. Поэтому, когда Патриарх и все духовенство вошло в келью к Царице Ирине, где находился и Борис, умоляя ее повлиять на него, то Ирина Феодоровна со слезами благословила его. Сам Борис Феодорович крайне взволнованный, заявил:

Бог свидетель и ты, Великая Государыня, что в мыслях у меня того никогда не было, я всегда при тебе хочу быть и святое, пресветлое, равноангельское лицо твое видеть".

В ответ Царица отвечала ему: "Против воли Божией кто может стоять? И ты бы безо всякого прекословия, повинуясь воле Божией, был всему православному христианству государем". Тогда Годунов сказал: "Буди святая Твоя воля, Господи".

9 (19) марта 1598 г. состоялось расширенное заседание "освященного собора" и боярской думы по вопросу венчания на царство Великого Государя Бориса Феодоровича и присяге ему, а 1 (11) сентября того же года это венчание состоялось. В извещении датским послам 17 марта 1598 г. говорилось, что Царь Борис Феодорович возведен на престол:

Прошением и молением Патриарха Иова и митрополитов и архиепископов, и всего священного Вселенского Собора, и за челобитьем многих государских детей и царевичей розных государств, которые под его Царскою Великою рукою и ему Государю служат, и за многими просьбами бояр, и окольничих, и князей, и воевод, и дворян, и приказных людей, всяких служилых людей всех городов Московского государства, и всего народа християнского, множества людей…".

Царствование Бориса Годунова продлилось недолго: в 1605 году он скончался, видимо, от инсульта. Его сын Царь Феодор Борисович вступил на престол без утверждения Земским собором, но вскоре был свергнут, брошен в темницу и убит сторонниками Самозванца. Тот же, захватив престол, никаких Земских соборов не созывал. Также не был избран Земским собором и сменивший убитого Самозванца Василий Шуйский, которого в 1606 г. выбрала Царем группа сторонников. Также как Лжедмитрий I Шуйский не был легитимным Царем, быстро согласившись на ограничение своей власти со стороны бояр. В 1610 г. его свергли с престола и Смутное время вступило в свой самый опасный для русской государственности период. В Москве Семибоярщина присягала польскому королевичу-католику Владиславу, в Новгороде бояре присягали шведскому королю. Русские люди готовы были избрать шведского принца на русский престол, правда, при непременном условии принятия им православия.

Шло нравственное разложение национальной элиты, а вслед за ней элементы этого же разложения стали проникать и в народ. Надо было пройти до последней черты, за которой уже было исчезновение Русского православного государства, чтобы в этих страданиях народ наконец-то услышал Божий глас через своих верных чад: Святителя Гермогена, архимандрита Авраамия Палицына и монахов Троице-Сергеевой лавры, гражданина Минина, князя Пожарского – и пришел к всенародному покаянию. А покаяние – это переосмысление содеянного. Это крайне важно, только это дает силу и новую энергию. Смута преодолевалась в сердцах и умах. И только после этого – изгнание захватчиков и понимание, что нужно делать для устройства государственной жизни: следование не своей воле, не своим амбициям, не своим желаниям, а Воле Божьей, Божьему Промыслу.

Эта Воля была услышана в Костроме. Для нашей истории важнейшее, переломное событие – это не просто избрание новой Династии, а согласие народа на несение нового Креста, на выполнение совершенно новой задачи: создание великой православной Империи как цивилизационной альтернативы апостасийной, рационалистической западной гибельной цивилизации[2].

Как только возникло нижегородское ополчение, вожди его были более озабочены немедленным избранием нового Царя, чем освобождением Москвы от поляков. Этим же требованием были проникнуты народные массы. На этом сходились все русские: и земщина, и казаки не могли представить себе Русь "безгосударной". "Не одним боярам, всем Государь надобен", – говорили русские люди. Народ требовал от князя Пожарского избрания Царя, когда ополчение еще двигалось к Москве. В самой столице незадолго до созыва собора господствовали настроения, выраженные летописцем:

Москва людна и хлебна, и на то все обещахомся, что всем помереть за Православную Веру, а королевича на царство не имати".

Собор 1613 г., избравший Царем Михаила Феодоровича Романова, был одним из наиболее полных "советов всей земли" как по числу, так и по социальному положению участвовавших в нем. В декабре 1612 года собрались в Москву представители многих городов. Судя по подписям на избирательной грамоте, более 40 городов прислали своих выборных. Только Нижний Новгород на собор 1612–1613 годов отправил не менее девятнадцати человек своих представителей, не считая дворян и детей боярских. Как отмечал С.Ф. Платонов: "Все слои свободного населения участвовали в великом государственном и земском деле царского "выбиранья". Некоторые произведения XVII века дают нам понять, что дело на Соборе не обошлось без трений.

Приидоша к Москве… изо всяких чинов всякие людии, – повествует Новый летописец об избрании Царя Михаила, – начата избирати Государя. И многое было волнение всяким людем: койждо хотяше по своей мысли деяти, койждо про коего говоряше: не воспомянуша бо писания, яко "Бог не токмо царство, но и власть, кому хощет, тому дает; и кого Бог призовет, того и прославит".

На Соборе ставился вопрос о кандидатуре шведского принца Карла-Филиппа, раздавались голоса и сторонников королевича Владислава. Русские люди XVI–XVII вв. были преданы национальной идее. Кроме того, неудачный выбор Владислава и последовавшие за ним бедствия еще более отшатнули Русь от мысли о государе-иноземце. Были сторонники князей Д.Т. Трубецкого и Д.И. Пожарского. Их кандидатуры выставлялись на Собор. Однако настроенные аристократически, они восстановили против себя очень многих русских людей, и быть может, именно тем, что поставили вопрос об иноземце-царе. Притом Пожарского не любили казаки, а Трубецкой был неприятен земщине.

Наконец, после многих несогласий восторжествовал кандидат, за которого стояло казачество и земщина: молодой Михаил Феодорович Романов. О нем заговорил один из уездных представителей, какой-то галицкий сын боярский. Он напомнил о родстве Романовых с царским родом Иоанна Грозного. Заседания собора были, по-видимому, шумными. На них много спорили и горячились. Но, когда рядовая земщина и казаки дружно выдвинули своего кандидата, споры и ссоры прекратились. Почувствовали русские люди, что единодушие достигнуто, что Смуте настает конец, и воспрянули духом. Затем разослали по разным городам Руси верных людей тайно проведывать, "кого хотят Государем Царем на Московское государство". 21 февраля 1613 года, посланные прибыли с единодушным ответом о согласии с соборным избранием. Тогда "в большом московском дворце, в присутствии, внутри и вне, всего народа из всех городов России" Михаил Феодорович Романов был торжественно провозглашен Царем Русской земли.

Л.П. Решетников отмечает:

Царь – отрок, духовно чистый, не запятнавший себя братоубийственной усобицей, борьбой за власть, клятвопреступлениями. В Костроме произошел исторический акт принятия Романовыми и всем русским народом грандиозной исторической задачи. Это Романовы (само имя новой династии несло в себе мистическую смысловую нагрузку, говорившей о ее историческом предназначении: воплощении идеи Третьего Рима в жизнь) хорошо понимали. В марте 1613 г. в Костроме Дом Романовых получил в наследство небольшое разоренное государство. Вдумайтесь, несколько областей центральной России, фактически лишенных выхода к морям, охваченных уголовным террором и нарождающимся религиозным расколом. А через 300 лет это была величайшая Империя, простиравшаяся от Варшавы до Владивостока, от Земли Императора Николая II до Кушки. Дело не только в границах и территориях. Мы живем в государстве, которое создано под их водительством, мы живем в городах, ими воздвигнутых, мы передвигаемся по дорогам, проложенным и построенным в своем все еще большинстве в их правление. Мы с гордостью называем всемирно известные имена Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Чехова, Толстого, которые смогли стать как явление только в Романовской Империи. Мы с упорством, достойным лучшего применения, последние почти 100 лет пытаемся разрушить великое государство, созданное под водительством Романовых. Разрушили безумными экспериментами силового навязывания красной модели, а затем либеральной и достигли здесь результатов, и сократились чуть ли не вдвое, и народ вымирает разными способами. Но в то же время посмотрите, какая мощная конструкция была создана водительством Дома Романовых. Мы не только еще живы, но рождается новая жизнь, опять жизнь с Богом"[3].

[1] До Петра Великого летоисчисление на Руси шло от сотворения мира.

[2] Решетников Л.П. Воцарение Романовых — новая историческая миссия // Воцарение Романовых — новая историческая миссия

[3] Решетников Л.П. Воцарение Романовых — новая историческая миссия // Воцарение Романовых — новая историческая миссия

Читайте также:

- Введение монетного единообразия и согласования курса валют германских государств в австрии кто

- Что делать если начальник возбуждает

- Чем занимается жена когда муж в командировке 100 к 1

- Какие приборы входят в перечень оснащения цистерны для обеспечения безопасности условий эксплуатации

- Кто из водителей нарушает правила разворота на автомагистрали