Кем осужден мир в романе достоевского преступление и наказание

Обновлено: 25.06.2024

Дело Герасима Чистова: убийство двух женщин

Что произошло

Убийство произошло в Москве 27 января между 7 и 9 часами вечера. Герасим Чистов пришел на квартиру к своим родственникам Дубровиным, когда тех не было дома, а всё имущество осталось на попечении 62-летней кухарки Анны Фоминой. О том, что старуха будет одна, Чистов узнал накануне. За несколько недель до нападения он стал часто приходить в гости, общался с кухаркой, втирался к ней в доверие. Поэтому она впустила его в квартиру без вопросов и опасений. В тот момент у Фоминой гостила прачка Марья Михайлова, 65 лет от роду. Втроем они сели за стол, выпили водки, закусили солеными огурцами. Под пальто у Чистова был спрятан топор — острый, на короткой ручке. Чистов дождался, когда одна из старух отправится за новой закуской, и напал на вторую.

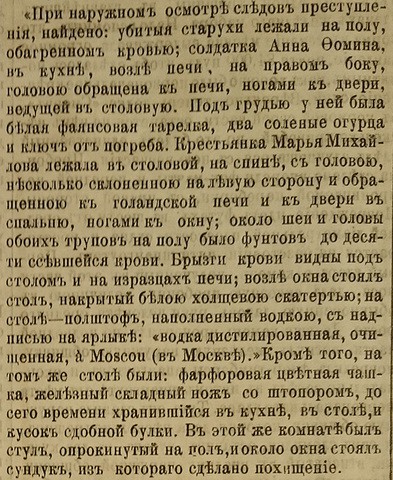

Эти детали преступления обвинитель восстановил по тому, в каком виде были обнаружены тела, и по характеру повреждений:

После этого Чистов обыскал возможные тайники, похитил хозяйские деньги, столовое серебро, золотые и бриллиантовые украшения, сторублевый лотерейный билет и покинул место преступления. Общая стоимость украденного имущества составила 11 280 рублей.

Расследование

На Чистова указали его родственники и знакомые, с которыми он встречался после происшествия. Он был задержан через сутки и вину свою категорически отрицал. Той же позиции он придерживался всё время следствия, а в суде все обвинения опровергал. Судил Чистова полевой военный суд: гражданские дела в нем рассматривались, если преступление было тяжким, а виновность подсудимого не вызывала сомнений и не требовала дополнительных следственных действий. Уникальным процесс сделало упорство Чистова. Оно же позволило прокурору в полной мере продемонстрировать работу стороны обвинения, показать силу улик и дедукции.

Первым делом прокурор попытался избавиться от алиби, которое предоставил Чистов. Подсудимый утверждал, что в день убийства посетил нескольких своих знакомых, до каждого из которых добирался пешком, выпил чаю в трактире, а потом отправился в театр. Обвинитель разбил эти утверждения, доказав, что предложенное путешествие заняло бы у Чистова гораздо больше времени, чем тот утверждал:

Далее прокурор рассказал о счастливом обнаружении украденного имущества: спустя месяц его нашли закопанным в снегу у лавки, в которой работал Чистов. Обвинитель рассудил так: если бы убийцей был другой, он обязательно успел бы реализовать добычу, продать украшения, потратить деньги. Однако всё осталось лежать в сугробе. Значит, это еще одна улика против Чистова. На первых порах он спрятал украденное в знакомом ему месте, но потом уже ничего не смог с ним сделать из-за того, что был схвачен.

Но главным обстоятельством, на которое напирал прокурор, было угнетенное душевное состояние Чистова после задержания и во время следствия:

В итоге Чистов своей вины не признал. Последним его попытался уговорить священник: эта формальная процедура применялась с расчетом на то, что слова представителя духовенства будут убедительнее речей чиновников. Дело было направлено на дополнительное рассмотрение.

Что Достоевский взял в роман

Из хроники этого судебного процесса Достоевский взял сюжетную основу романа: тщательно подготовленное убийство, две жертвы, время происшествия между 7 и 9 часами вечера, топор в качестве основного орудия, спрятанные и неиспользованные украденные деньги. Также писателю могла понравиться работа следствия — внимание прокурора к деталям и к психологическому состоянию героя.

Дело о фальшивом закладе: убийство коллежской советницы Дубарасовой

Что произошло

Оказавшись в квартире, он стал медленно распаковывать ящик. Когда Дубарасова наклонилась посмотреть, почему посыльный так долго возится, он вытащил приготовленный камень и ударил ее по голове. Женщина скончалась почти мгновенно, а преступник начал обыскивать квартиру. Его застала родственница убитой Александра Дубарасова — на нее он также напал, но закончить дело не успел: женщина подняла крик, и сбежались соседи.

Расследование

Степанова поймали через несколько дней. Он категорически отрицал свою вину и требовал доказательств, что вторая женщина жива. Тогда следователи привезли Степанова в квартиру покойной, там он увидел выжившую Александру и гроб с телом Дубарасовой:

Что Достоевский взял в роман

Дело фальшивых билетов: профессор всеобщей истории во главе мошенников

Что произошло

Появились и мошенники, которые хотели нажиться на популярности ценных бумаг. Преступники переделывали сторублевые билеты в пятитысячные и либо отдавали их зажиточным гражданам в обмен на настоящие деньги, либо отправляли подставных лиц разменивать бумаги в частных конторах. Как раз такой случай вскоре помог разоблачить шайку.

Расследование

В одну из московских контор пришел молодой человек, назвавшийся студентом Виноградовым. Он предложил выкупить у него свидетельство государственного с выигрышем займа в 5000 рублей. Пересчитывая полученные деньги, он сбился и возбудил подозрения. Когда студента арестовали, он дал показания: выяснилось, что Виноградова наняли за 100 рублей, после чего по цепочке посредников следствие вышло на авторов преступной схемы. Одним из злых гениев был Александр Тимофеевич Неофитов, профессор всеобщей истории в Практической академии коммерческих наук. Свое участие в преступном замысле Неофитов объяснил желанием побыстрее заработать денег и помочь матери:

Что Достоевский взял в роман

Еще через несколько страниц детали дела обсуждают Раскольников и Заметов. В особенности их интересует казус студента Виноградова и то, как он мог попасться при пересчете денег. Раскольников высмеивает преступную схему вообще и поведение студента в частности, рассуждая, как бы он повел себя в такой ситуации:

P. S. Откуда Порфирий Петрович взял свой метод расследования

История создания

Решение писать роман, затрагивающий столь серьёзную тему, возникло не на пустом месте. Почвой для идеи стал личный опыт Достоевского, отбывающего наказание на каторге. Откровение о решении писать эту исповедь имеет письменное подтверждение. Как известно, Фёдор Михайлович известил об этом своего брата письмом:

На днях я совершенно решил писать его немедля. Все сердце мое с кровью положится в этот роман. Я задумал его в каторге, лежа на нарах, в тяжелую минуту грусти и саморазложения…

Данное письмо датируется 9 октября 1859 года.

Отправной точкой создания книги стала газетная вырезка с заметкой о некоем преступлении в трущобах столицы. Федор Михайлович вдохновился реальным инцидентом, но все детали происшествия были вымышлены.

Жанр и направление

Смысл названия

О чем повествует автор? Об этом Многомудрый Литрекон расскажет в двух словах. Роман начинается с размышлений главного героя – Родиона Раскольникова о том, хватит ли у него духа совершить преступление. В его голове возникла теория для определения сильных и слабых людей, тварей дрожащих и право имеющих, как он сам их называет. Одной из возможных жертв он выбирает старуху-процентщицу, взимающую слишком высокие проценты с нуждающихся клиентов.

Судьба знакомит Раскольникова с семейством Мармеладовых, скатившихся в пропасть нищеты, где отец — пьяница, а дочь по имени Соня вынуждена заниматься непристойной работой, чтобы помочь семье. Именно Соня и становится в финале лучом света для потерявшегося Родиона.

На волне своих размышлений Раскольников совершает убийство старухи-процентщицы топором, но до этого он создал для себя судьбоносную оплошность – забыл закрыть дверь, в которую вошла сестра убитой. Такая случайность заставила героя убить и вторую жертву.

После этого моральное состояние Раскольникова редко приходило в норму. С ним то и дело пытались поговорить и родственники, и друзья, однако толкового разговора добилась только Соня, которой и признался герой в содеянном. Невыносимые муки и терзания Родиона заставляют его сознаться в убийстве всенародно. Спустя несколько месяцев после его признания состоялся суд – он был приговорен к ссылке в Сибирь. Соня уезжает с ним. В эпилоге он переживает внутреннюю борьбу и духовно перерождается, взяв в руки Библию.

Композиция

Для простоты усвоения всех сюжетных линий Достоевский разделил свой роман на части, их в итоге получилось 6 (7 — эпилог). В свою очередь, каждая из частей делится на главы, их порядка 6 в каждой части.

Символично, что по смысловой нагрузке роман можно поделить лишь на 3 части – собственно преступление, наказание и эпилог.

- В первую часть входят все размышления Раскольникова, поиски себя и, в конце концов, совершенное убийство, точнее два.

- Вторая часть пропитана самоистязанием героя, его моральным наказанием как со своей стороны, так и со стороны общества.

- Заключительная часть романа дарит герои веру в искупление героя, путём его раскаяния перед Богом. Раскольникову пришлось полностью пересмотреть свои взгляды на жизнь, поменять приоритеты и обрести новые ценности.

Время и пространство

Главные герои и их характеристика

Достоевский вложил в каждого героя настоящую жизнь со страхами, переживаниями, проблемами и горестями.

Символика

Роман наполнен интересными и с первого взгляда незначительными деталями и знаками, которые могут многое рассказать о смысле книги.

Сны Раскольникова

Цифры и числа

- В Библии именно эту сумму получил предатель Иуда, который обрек Иисуса на смерть своим доносом. В романе это число тоже означает предательство. Соня продает себя впервые и приносит домой 30 целковых. Последние деньги — 30 копеек — она спустя время дает отцу на похмелье, а он чувствует себя Иудой в этот момент. Марфа Петровна, супруга Свидригайлова, отдала 30.000 р., чтобы выручить мужа из долговой ямы, а он потом покушался на ее жизнь.

- Эта цифра в христианской мифологии означает союз Бога и человека, так как состоит из 3 (Святая Троица, символ Бога) и 4 (4 стихии, 4 стороны света, это символ миропорядка). В книге 7 частей (вместе с Эпилогом) – это потому, что в финале герой восстанавливает связь с Богом. В 7 Родион отправляется к старухе – это символизирует, что человек готовится порвать связь с Небесным отцом. Свидригайлов жил с супругой 7 лет – на седьмом году он совершает грех и рвет все связи с Богом. Во сне Раскольников видел себя в возрасте 7 лет – тогда он был еще чистым и невинным, чувствовал близость Бога. В Эпилоге выясняется, что Родиону остается 7 лет до конца каторги – это тоже символ восстановления гармонии.

- 4 – число мирового порядка. Поэтому автор часто сопровождает им критические моменты в жизни своего героя: Алена Ивановна живет на 4 этаже, как и Мармеладов, там же находится полицейская контора; рядом с тайником Раскольникова строится 4-этажный дом; памятное чтение Лазаря состоялось через 4 дня после преступления.

- 11 – число из притчи о виноградаре и работниках. В 11 пришел последний гость, которого радушно принял хозяин. Именно в этот евангельский час Родион приходит к следователю и сознается в преступлении. Тогда же Раскольников приходит к Соне. Это означает, что покаяться и вернуться к Богу никогда не поздно.

Религиозные символы

На протяжении всего романа главный герой уподобляется Лазарю, персонажу библейского сказания. Этого человека похоронили, но Иисус воскресил его. Так и Родион был нравственно и духовно мертв, но потом ожил на каторге.

Сходство Раскольникова с трупом писатель подмечал очень тонко: описывал его бледность, постоянно упоминал о его лежачем положении, сравнивал комнату с гробом. Герою в бреду казалось, что его тело вынесли. Также он слышит, как во дворе кто-то заколачивает что-то. Сестру и мать он упрекает в том, что они как будто его хоронят – слишком эмоционально прощаются с ним. В финале же он говорит, что воскрес.

Имена

Основной темой произведения Достоевский выделяет удручающее положение общества, его угнетённость и моральную бедность. Весь роман пропитан размышлениями личности, поиском себя, заблуждениями и жизненными ошибками из—за удушающей нищеты, социального неравенства и безысходности.

Тематика книги разнообразна и многогранна:

- Закон. Автор рассуждает о законе, но имеет в виду не светский и государственный, а Божий закон. Именно по нему должны жить люди, иначе общество развалится и погрузится в хаос противоречий и взаимных обид. Правительство, конечно, тоже запрещает, но его власть не охватывает многие сферы, где необходимо регулирование. Например, закон преследует убийцу, но спокойно взирает на голодную смерть детей, спустя рукава наблюдает за развитием проституции, не трогает распоясавшихся ростовщиков.

- Справедливость. Единственный путь к справедливости – не насилие, а любовь. Родион пытался агрессией и убийством добиться перемен, но сделал лишь хуже. Зато смиренная и кроткая Соня действительно смогла помочь не словом, а делом. Везде, где бы она ни была, девушка восстанавливала гармонию взаимоотношений, проявляла отзывчивость и любовь. Это и есть залог восстановления справедливости. Насилие лишь плодит зло.

- Семья. Близкие люди – наш тыл и кров. Именно семья поспособствовала раскаянию Родиона, именно она помогла ему одуматься и жить дальше после трагедии. Она же давала Соне силы и стимул жить. В объединении людей автор видел спасение для всего мира.

- Любовь. Эта добродетель – основа межличностных отношений людей. Она помогла Родиону вернуться к полноценной жизни и вылечить душу. Она же сохранила детей Катерины Ивановны, ведь Соня, повинуясь любви, делала все возможное, чтобы спасти их. Это чувство порождает все самое хорошее, что есть в человеке.

- Маленький человек. Большинство героев романа – маленькие люди. Все они теряют себя в большом городе и не могут найти в себе силы исполнить свои мечты, обрести смысл бытия. Они в безвыходном положении, и каждый из них по-своему барахтается в трясине, пытаясь вырваться.

Проблемы

Проблематика произведения весьма богата интересными и актуальными вопросами, которыми задаются многие люди.

Основная идея

Главная мысль, заложенная Достоевским, это неотвратимость раскаяния. Автор сумел показать читателю, что наказание с моральной стороны гораздо страшнее и мучительнее, чем с юридической. Кара всегда настигнет преступника, даже если он скроет все улики от полиции и скроется от земного суда. Небесное правосудие не дремлет, ведь его основы заложены в душе каждого из нас. Внутреннее состояние отверженного – это и есть его расплата за грехи. За каждым преступлением следует наказание, и в этом скрыта божественная справедливость, невидимая для человека.

Чему учит?

В конце романа Раскольников возвращается к тому, от чего отошел. Он возвращается к Богу и человечности, которая заложена в людях от природы. Таковы его нравственные уроки:

Бoжия правда, земной закон берет свое, и он — кончает тем, что принужден сам на себя донести … Закон правды и человеческая природа взяли свое, убеждение внутреннее даже без сопротивления…

Путь героя заканчивается тем, что он переосмыслил свои взгляды и переустановил жизненные приоритеты. Теперь он нашел себя в христианском смирении и любви к ближним. Таков вывод из прочитанного: помочь людям можно только добром, а не насилием.

Мораль, которую мы должны вынести из этого произведения – это то, что над собой нужно постоянно работать, создавать из себя личность со своими вечными ценностями, моральными убеждениями и гуманным мировоззрением. А способность к раскаянию – это высшая добродетель.

Критика

Автор: Карина Великая

Автор: Самый Зелёный · Published 31.12.2021

Автор: Самый Зелёный · Published 30.04.2021

Автор: Самый Зелёный · Published 27.10.2019

комментария 2

Произведение — топ, читаю в третий раз подряд!

спасибо большое за замечательный и понятный разбор прекрасного произведения!

Добавить комментарий Отменить ответ

Последнее

Архивы

Литрекон © 2022. Все права защищены.

ol:first-of-type > li:nth-child(4)' data-code='PGRpdiBjbGFzcz0nY29kZS1ibG9jayBjb2RlLWJsb2NrLTYnIHN0eWxlPSdtYXJnaW46IDhweCAwOyBjbGVhcjogYm90aDsnPgo8IS0tIFlhbmRleC5SVEIgUi1BLTMzMDYzNS02IC0tPgo8ZGl2IGlkPSJ5YW5kZXhfcnRiX1ItQS0zMzA2MzUtNiIgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6IGlubGluZS1ibG9jazsiPjwvZGl2Pgo8c2NyaXB0IHR5cGU9InRleHQvamF2YXNjcmlwdCI+CiAgICAoZnVuY3Rpb24odywgZCwgbiwgcywgdCkgewogICAgICAgIHdbbl0gPSB3W25dIHx8IFtdOwogICAgICAgIHdbbl0ucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgICAgICAgICAgWWEuQ29udGV4dC5BZHZNYW5hZ2VyLnJlbmRlcih7CiAgICAgICAgICAgICAgICBibG9ja0lkOiAiUi1BLTMzMDYzNS02IiwKICAgICAgICAgICAgICAgIHJlbmRlclRvOiAieWFuZGV4X3J0Yl9SLUEtMzMwNjM1LTYiLAogICAgICAgICAgICAgICAgYXN5bmM6IHRydWUKICAgICAgICAgICAgfSk7CiAgICAgICAgfSk7CiAgICAgICAgdCA9IGQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOwogICAgICAgIHMgPSBkLmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpOwogICAgICAgIHMudHlwZSA9ICJ0ZXh0L2phdmFzY3JpcHQiOwogICAgICAgIHMuc3JjID0gIi8vYW4ueWFuZGV4LnJ1L3N5c3RlbS9jb250ZXh0LmpzIjsKICAgICAgICBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgICAgICB0LnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIHQpOwogICAgfSkodGhpcywgdGhpcy5kb2N1bWVudCwgInlhbmRleENvbnRleHRBc3luY0NhbGxiYWNrcyIpOwo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4K' data-block='6'>

ol:first-of-type > li:nth-child(4)' data-code='PGRpdiBjbGFzcz0nY29kZS1ibG9jayBjb2RlLWJsb2NrLTcnIHN0eWxlPSdtYXJnaW46IDhweCAwOyBjbGVhcjogYm90aDsnPgo8IS0tIFlhbmRleC5SVEIgUi1BLTMzMDYzNS03IC0tPgo8ZGl2IGlkPSJ5YW5kZXhfcnRiX1ItQS0zMzA2MzUtNyIgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6IGlubGluZS1ibG9jazsiPjwvZGl2Pgo8c2NyaXB0IHR5cGU9InRleHQvamF2YXNjcmlwdCI+CiAgICAoZnVuY3Rpb24odywgZCwgbiwgcywgdCkgewogICAgICAgIHdbbl0gPSB3W25dIHx8IFtdOwogICAgICAgIHdbbl0ucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgICAgICAgICAgWWEuQ29udGV4dC5BZHZNYW5hZ2VyLnJlbmRlcih7CiAgICAgICAgICAgICAgICBibG9ja0lkOiAiUi1BLTMzMDYzNS03IiwKICAgICAgICAgICAgICAgIHJlbmRlclRvOiAieWFuZGV4X3J0Yl9SLUEtMzMwNjM1LTciLAogICAgICAgICAgICAgICAgYXN5bmM6IHRydWUKICAgICAgICAgICAgfSk7CiAgICAgICAgfSk7CiAgICAgICAgdCA9IGQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOwogICAgICAgIHMgPSBkLmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpOwogICAgICAgIHMudHlwZSA9ICJ0ZXh0L2phdmFzY3JpcHQiOwogICAgICAgIHMuc3JjID0gIi8vYW4ueWFuZGV4LnJ1L3N5c3RlbS9jb250ZXh0LmpzIjsKICAgICAgICBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgICAgICB0LnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIHQpOwogICAgfSkodGhpcywgdGhpcy5kb2N1bWVudCwgInlhbmRleENvbnRleHRBc3luY0NhbGxiYWNrcyIpOwo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4K' data-block='7'>

ul:first-of-type > li:nth-child(4)' data-code='PGRpdiBjbGFzcz0nY29kZS1ibG9jayBjb2RlLWJsb2NrLTEwJyBzdHlsZT0nbWFyZ2luOiA4cHggMDsgY2xlYXI6IGJvdGg7Jz4KPCEtLSBZYW5kZXguUlRCIFItQS0zMzA2MzUtOSAtLT4KPGRpdiBpZD0ieWFuZGV4X3J0Yl9SLUEtMzMwNjM1LTkiIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OiBpbmxpbmUtYmxvY2s7Ij48L2Rpdj4KPHNjcmlwdCB0eXBlPSJ0ZXh0L2phdmFzY3JpcHQiPgogICAgKGZ1bmN0aW9uKHcsIGQsIG4sIHMsIHQpIHsKICAgICAgICB3W25dID0gd1tuXSB8fCBbXTsKICAgICAgICB3W25dLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICAgICAgICAgIFlhLkNvbnRleHQuQWR2TWFuYWdlci5yZW5kZXIoewogICAgICAgICAgICAgICAgYmxvY2tJZDogIlItQS0zMzA2MzUtOSIsCiAgICAgICAgICAgICAgICByZW5kZXJUbzogInlhbmRleF9ydGJfUi1BLTMzMDYzNS05IiwKICAgICAgICAgICAgICAgIGFzeW5jOiB0cnVlCiAgICAgICAgICAgIH0pOwogICAgICAgIH0pOwogICAgICAgIHQgPSBkLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsKICAgICAgICBzID0gZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKTsKICAgICAgICBzLnR5cGUgPSAidGV4dC9qYXZhc2NyaXB0IjsKICAgICAgICBzLnNyYyA9ICIvL2FuLnlhbmRleC5ydS9zeXN0ZW0vY29udGV4dC5qcyI7CiAgICAgICAgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAgICAgdC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCB0KTsKICAgIH0pKHRoaXMsIHRoaXMuZG9jdW1lbnQsICJ5YW5kZXhDb250ZXh0QXN5bmNDYWxsYmFja3MiKTsKPC9zY3JpcHQ+PC9kaXY+Cg==' data-block='10'>

ul:first-of-type > li:nth-child(4)' data-code='PGRpdiBjbGFzcz0nY29kZS1ibG9jayBjb2RlLWJsb2NrLTExJyBzdHlsZT0nbWFyZ2luOiA4cHggMDsgY2xlYXI6IGJvdGg7Jz4KPCEtLSBZYW5kZXguUlRCIFItQS0zMzA2MzUtMjQgLS0+CjxkaXYgaWQ9InlhbmRleF9ydGJfUi1BLTMzMDYzNS0yNCIgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6IGlubGluZS1ibG9jazsiPjwvZGl2Pgo8c2NyaXB0IHR5cGU9InRleHQvamF2YXNjcmlwdCI+CiAgICAoZnVuY3Rpb24odywgZCwgbiwgcywgdCkgewogICAgICAgIHdbbl0gPSB3W25dIHx8IFtdOwogICAgICAgIHdbbl0ucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgICAgICAgICAgWWEuQ29udGV4dC5BZHZNYW5hZ2VyLnJlbmRlcih7CiAgICAgICAgICAgICAgICBibG9ja0lkOiAiUi1BLTMzMDYzNS0yNCIsCiAgICAgICAgICAgICAgICByZW5kZXJUbzogInlhbmRleF9ydGJfUi1BLTMzMDYzNS0yNCIsCiAgICAgICAgICAgICAgICBhc3luYzogdHJ1ZQogICAgICAgICAgICB9KTsKICAgICAgICB9KTsKICAgICAgICB0ID0gZC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07CiAgICAgICAgcyA9IGQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0Iik7CiAgICAgICAgcy50eXBlID0gInRleHQvamF2YXNjcmlwdCI7CiAgICAgICAgcy5zcmMgPSAiLy9hbi55YW5kZXgucnUvc3lzdGVtL2NvbnRleHQuanMiOwogICAgICAgIHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgICAgIHQucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgdCk7CiAgICB9KSh0aGlzLCB0aGlzLmRvY3VtZW50LCAieWFuZGV4Q29udGV4dEFzeW5jQ2FsbGJhY2tzIik7Cjwvc2NyaXB0PjwvZGl2Pgo=' data-block='11'>

Краткий анализ

Полный анализ

История создания

Во время своего пребывания на каторге Федор Михайлович Достоевский вынужден был общаться не только с политическими преступниками, но и с опасными уголовниками – убийцами и ворами. Наблюдая за этими человеческими типажами, писатель пришел к выводу, что в подавляющем большинстве преступления были совершены этими людьми на почве страшного отчаяния.

После отмены крепостного права многие крестьяне, не имевшие средств к существованию, отправлялись в большие города, где пьянствовали, грабили и убивали.

Именно тогда у писателя впервые возникла идея написать роман, полный драм и внутренних конфликтов. По плану произведение задумывалось как исповедь Раскольникова, в котором раскрывался духовный опыт главного героя.

Однако во время написания романа автор стал понимать, что не в состоянии ограничиться переживаниями одного Раскольникова – сюжет требовал большей глубины и наполненности. Отнесшись с большой долей критики к написанному материалу, Достоевский сжег практически завершенный роман и написал его заново – таким, каким знает его весь литературный мир.

Суть и смысл названия романа заключается не только в уголовном наказании за совершение преступления, но, прежде всего, в душевных муках преступника. Любое злодеяние влечет за собой неизбежное наказание, и скрыться от него невозможно.

В 80‑х годах 19 столетия роман был переведен на многие европейские языки. Влияние его на мировой литературный процесс оказался огромным: писатели стали развивать тему, затронутую Достоевским и, порой, откровенно подражать классику, в разных городах мира были поставлены театральные постановки, позже нетленное произведение было многократно экранизировано.

Тема

Главная тема произведения – угнетенность и ужасающая бедность большей части общества, печальное положение которого мало кого интересует. Также красной линией проходит тема заблуждений личности и вынужденного бунта вследствие удушающей нищеты, социального неравенства и безысходности.

Проблема ложных убеждений, затронутая в романе, является актуальной во все времена. Теория, которой был подвержен Раскольников, о вседозволенности и возможности совершения преступления ради благих целей, является разрушительной. Именно она является причиной произвола, насилия и террора.

В своем романе Достоевский хотел донести свои христианские представления о жизни, согласно которым нужно стараться жить нравственно, не поддаваясь гордыне, похоти, эгоизму. Жить ради ближних, творить добро, жертвовать собственными интересами на благо общества – вот чему учит писатель. Именно по этой причине в конце эпилога Родион Раскольников приходит к вере, которая является спасением его измученной души, и обретает надежду на спасение.

Композиция

Роман делится на две составляющие: в первой описаны мытарства главного героя, его рассуждения и, в итоге, совершенное им преступление. Затем следует наказание и саморазоблачение Раскольникова, и этому посвящены оставшиеся 5 частей произведения.

Характерной особенностью романа является некоторая непоследовательность в хронологии поступков Раскольникова. Этим автор хотел подчеркнуть нестабильность внутреннего состояния главного героя, его потерянность. Прекрасным дополнением к настроению Раскольникова являются темные, серые улицы Петербурга, описанию которых Достоевский выделил немало места в произведении.

В заключительной части романа – эпилоге – писатель указал на возможное исцеление Раскольникова благодаря искреннему раскаянию и вере в Бога. Нравственное возрождение героя стало возможным только благодаря его полному переосмыслению своей жизни, поступков, ценностей.

Большое внимание Достоевский уделил не только бедному студенту, но и другим центральным персонажам: Разумихину, Дуне Раскольниковой, Пульхерии Александровне, Соне Мармеладовой, Свидригайлову. Характер каждого из них описан ярко, красочно, взаимодействие этих героев прекрасно дополняют общую картину, показанную автором. Несмотря на хитросплетение сюжетных линий, все они, так или иначе, связаны с Раскольниковым. Примечательно, что многих описанных героев ожидает трагическая судьба, и к концу романа лишь немногие останутся в живых.

Жанр

В нем гармонично сочетаются пугающая реальность обыденной жизни и фантастика, представленная снами Раскольникова.

Сам Достоевский определял свой труд как “психологический отчёт одного преступления”. Здесь представлено сообразное сочетание ужасающей реальности будней жизни и фантастических снов Раскольникова.

Эссе о романе Достоевского

Произведение, являющееся одним из самых значимых в творчестве писателя, по жанровой направленности относится к стилю реалистического романа, содержащего в себе элементы психологической философии.

В качестве основной тематики рассматривает вопросы существования человека в неимоверных жизненных условиях, приводящего его к ощущению бессмысленности жизни и озлобленности в отношении всего человечества.

Композиционная структура романа представляет собой шесть частей и завершающий эпилог, при этом в каждой части имеется разделение на главы в количестве шести-семи.

В первой части романа писатель дает характеристику главному персонажу произведения, Родиону Раскольникову, описывая его образ существования, подготовку и совершение им преступного деяния.

Последующее содержание романа содержит описание последующего за преступлением неизбежного наказания к Раскольникову, а также его раскаяние, описываемое в эпилогической части произведения.

Раскольников представляется в романе в качестве самолюбивого, чувствительного, умного студента, который существует в атмосфере несправедливой нищеты, способствующей разработке им собственной теории в виде разделения людей на низшие и высшие категории.

Первая категория, с точки зрения героя, имеет целью поддержание демографической ситуации и по своей сути бессмысленна, а люди, относящиеся ко второй категории, рождаются для развития человеческой цивилизации, поэтому вправе использоваться любые средства для продвижения новых идей, что и делает Раскольников, решившись на убийство старухи-процентщицы.

Роман включается в себя несколько сюжетных линий, в которых Раскольников принимает участие в том или ином смысле.

Также помимо главного персонажа произведения писатель вводит иных центральных героев в образах Разумихина, Сони Мармеладовой, Свидригайлова, сестры Родиона Дуни, изображенные в ярких, красочных характеристиках и усиливающих раскрытие ключевой проблематики романа.

Произведение является уникальным, поскольку в повествовательном содержании присутствуют детективные, социальные, криминальные, философско-психологические и любовные мотива, а также гармонично переплетаются изображения реальной жизненной действительности и фантастики, выраженной в снах главного героя.

Название произведения и его смысл

Название романа полностью связано с основной сюжетной линией. В центре лежит преступление, совершенное Родионом Раскольниковым. Но большая часть романа состоит из дум героя, его внутренних мыслей и переживаний, связанных со своеобразным наказанием героя за его теорию.

Сочинение Двойники Раскольникова

В романе Ф.М.Достоевского присутствует множество разных героев, которые, казалось бы, совсем не связаны с центральной фигурой произведения – Родионом Раскольниковым. Но это лишь на первый взгляд. На самом деле каждый персонаж, введенный автором в сюжет романа, способствует более полному раскрытию образа главного героя, поэтому тема двойничества имеет большое значение для понимания сути данного произведения.

Не зря Достоевский дал своему герою столь говорящую фамилию. Личность Раскольникова противоречива, и подобно разобранной мозаике, состоит из различных разбросанных друг от друга частей. У каждой из них есть собственное отражение, заключенное в образе отдельного персонажа.

Дмитрий Разумихин

Единственный друг Родиона Раскольникова является одним из его двойников. С одной стороны, студент представляет собой антипод главного героя. В отличие от него, Разумихин энергичен, общителен и жизнерадостен. С другой стороны, их объединяет молодость, ум, порядочность и благородство.

В своих мечтах о светлом будущем они также очень похожи. Только вот пути достижения поставленной цели они выбирают разные: Разумихин непрестанно трудится, чтобы выбраться из нищеты, а Раскольников не в силах ждать, поэтому идет на преступление.

Пётр Петрович Лужин

Свидригайлов

Подобно Свидригайлову главный герой совершает злодеяние и не чувствует при этом раскаяния. Так же как и Раскольников, Свидригайлов характеризуется противоречивым характером. Несмотря на все свои пороки, этот человек способен на благородные поступки. И все же гнилая сущность Свидригайлова никуда не девается, она служит примером того, к чему может прийти человек, отрицающий законы нравственности и морали.

Лебезятников

Андрей Семёнович являет собой образец увлеченности, представленный автором в гротескной форме. Он есть пародия на Раскольникова, одержимого своей идеей. Лебезятников – человек безобидный, добрый и глупый. Он так же, как и Раскольников, осуждает лицемерие и подлость Лужина.

Следователь

Мудрый и талантливый следователь Порфирий Петрович искренне сочувствует главному герою. Он понимает Раскольникова, поскольку сам когда-то чуть было не поддался веянию современных теорий, но сумел вовремя одуматься. Теперь он призывает Раскольникова отказаться от своих идей, убеждает его в бесполезности и пагубности одолевающих его мыслей.

Авдотья Романовна Раскольникова

Автор указывает на ее внешнее сходство с братом, а также говорит о родстве духовном. Гордость, ум и независимость объединяет этих двух людей. Однако, в отличие от брата, Авдотья благодаря этим чертам выбирает правильную дорогу в жизни, умеет разбираться в людях и не совершает серьезных ошибок в своей жизни.

Софья Семёновна Мармеладова

Сонечка Мармеладова — самый важный человек в жизни Раскольникова. Она верит в Бога, отличается благородством и добротой. С Раскольниковым ее сближает факт совершения преступления, в результате которого оба они становятся отверженными для общества. Соня стремится к раскаянию и искуплению вины, в то время как Раскольников убежден в своей правоте. Это их отличает. Благодаря образу Сони Мармеладовой писатель раскрывает суть произведения, показывая бессмысленность и бесчеловечность теории главного героя.

Тема и идея произведения. Проблематика

Сюжет. Конфликт. Ключевые эпизоды.

Ключевыми эпизодами являются само убийство старухи-процентщицы, признание Раскольникова и чтение главным героем и Соней Евангелия.

Характеристика главных героев произведения

Нужна консультация преподавателя в этой предметной области? Задай вопрос преподавателю и получи ответ через 15 минут! Задать вопрос

Система образов

Центральным персонажем знаменитого на весь мир романа является Родион Раскольников. Его своеобразными двойниками являются Лужин и Свидригайлов, имеющие свои определенные жизненные теории.

Особую роль в повествовании играет Сонечка Мармеладова, с образом которой связана проблема милосердия и самопожертвования. Судьба ее семьи становится отдельной сюжетной линией.

Если Лужин и Свидригайлов подтверждают теорию Раскольникова, то указывают на ее несостоятельность Соня и Порфирий Петрович, который является своеобразным внутренним голосом центрального образа.

Художественные средства

Ф.М. Достоевский в своем произведении использует прием психологизма. Писатель особое внимание уделяет внутреннему миру главного героя, его позиции относительно окружающего мира.

Чтобы передать характеры основных героев, Ф.М. Достоевский использует множество средств: использование портретной характеристики, позволяющей раскрыть как внешний вид героя, так и внутреннюю сторону его образа; использование диалогов и монологов, что позволяет раскрыть образ с помощью речевой характеристики; использование символичных образов и снов, которые раскрывают причины поступков героев; бытовое описание, которое является не только фоном действия, но и условием жизни, в котором живут герои и которое влияет на их внутренний мир.

Эпилог в романе Преступление и наказание

Невозможно переоценить значение данной части романа, в которой Родион Романович раскрывается как персонаж с совершенной новой и чистой стороны, своим примером показывая, что у каждого человека есть шанс на новую жизнь.

Сосланный в Сибирь после вынесения приговора, Раскольников замыкается в себе, не желает ни с кем общаться, и лишь присутствие любимой, Сонечки Мармеладовой, даёт главному герою силы двигаться дальше. Жизнь остальных героев романа течёт размеренно и предсказуемо – Дунечка, сестра Родиона, выходит замуж за Разумихина, а пожилая Пульхерия Александровна, мать Раскольникова, умирает, так и не дождавшись встречи со своим сыном.

В более глубокой части эпилога, которую, на мой взгляд, можно назвать психологической, Фёдор Михайлович впускает читателей в душу Раскольникова, открывая нам мир его мыслей и переживаний. Можно заметить, насколько сильно меняется Родион Романович во время отбывания наказания в Сибири.

Главный герой понимает, насколько он счастлив, ведь у него есть любимая девушка, с которой он проживёт долгую и счастливую жизнь, как только выйдет на свободу, что впереди – долгие и долгие годы, которые он может прожить так, как захочет. Возникает ощущение, что Раскольников, слепой ранее, внезапно прозревает – настолько кардинально меняется его мировоззрение и отношение к жизни вообще.

Помимо всего прочего, в жизни Родиона Раскольникова находится место и для религии – обратившись к христианству, Раскольников понимает, что и у его души есть шанс на спасение, несмотря на то преступление, которое он совершил в минуту душевного замешательства.

Его привлекает идея жизни в гармонии с самим собой, окружающим миром и Богом, и именно это и помогает главному герою романа окончательно навести порядок в собственной душе, а Евангелие становится верным другом и вечным спутником Родиона Романовича в течение всего дальнейшего жизненного пути.

Всегда есть шанс на очищение, стоит лишь осознать свою готовность к этому, раскаяться, понести своё наказание, а после, возродившись, продолжить свою жизнь, стремясь проживать её в гармонии и балансе.

Роль эпилога в романе Достоевского сочинение

Как и полагается в эпилоге, здесь показаны судьбы основных героев романа. Также делаются некоторые выводы. Но нельзя сказать, что ставится точка в романе.

Между прочим, бумажные деньги из-за дождей размокли – испортились. То есть воровство – не было его целью. Свидетельствовали все, что после всё время Родион болел. Кроме того, узнали, что он совершил много добрых дел. Например, помогал больному студенту, а после его смерти – немощному отцу того.

Но он сам утверждал, что совершил преступление осознано. Он планировал всё – с холодным умом. Такие признания не шли ему на пользу. В результате, Родиона осудили, но не так строго.

Из эпилога мы узнаём, что Дуня вышла замуж. Соня осталась при арестанте в Сибири.

Также рассказывается в эпилоге, что мать его очень страдала, почти сама помешалась. Она начала подходить к незнакомым людям и говорить им, что сын у неё хороший, что он детей спас… Родион волновался за неё, спрашивал. Но он сам впадал в какую-то депрессию.

Когда ему (не сразу) сообщили об её смерти, он не особенно отреагировал. Но через какое-то время он сам оказался в госпитале (с арестантами). На этом и заканчивается эпилог и само произведение.

Эпилог – анализ эпизода романа

Эпилог состоит из двух частей. В первой писатель рассказывает об судебном процессе над главным героем. А также о том, как сложилась судьба наиболее близких ему людей: матери, сестры, друга. Стоит отметит, что пейзаж очень важен в этой части романа.

Сделав признание, Родион не покаялся. В тюрьме он жалеет о признании. Ощущение своей правоты не исчезло, он лишь стал ненавидеть собственную слабость. Но тут случаются малопонятные вещи: другие осужденные почему-то испытывать беспочвенную неприязнь к нему. Для него это странно. Ведь их злодеяния порой страшнее.

Ему непонятно из-за чего так происходит? Ответ он получает во сне про. Он видит эпидемию, поразившую человечество. Как будто возникли некие микроскопические трихины. Их действие необычно. Те, кто ими заболевают, делаются бесноватыми, но они считают, что правы и совершенны.

Очнувшись, главный герой не понимает, но ощущает душой то, что неосознанно возненавидели в нем каторжники: он поражен этой заразой! Она является неверием, гордыней, презрением к другим! И когда Родион видит свою любимую, душа возрождается. Он плачет. Невыразимая боль, но уже не беспросветная, а дарующая свет, заставляет его склониться к ее ногам в рыданиях. Слезы очищают мятущееся сердце!

Это истинная кульминация произведения! Это — победа любви и веры! Это — истинное раскаяние, которое дает возможность спасения любого грешника! Именно в этой части произведения, ощущаются что-то светлое и жизнеутверждающие.

Они предвещают духовное возрождение Родиона. Тут чувствуется вера Достоевского в то, что в каждом сердце присутствует искра Божья. Это подчеркивается тем, что в эпилоге еще раз упоминается Евангелие и воскресение Лазаря.

Конечно, эпилог – это своеобразное подведение итогов в романе. Автор создал его, чтобы показать нам, как вырос главный герой, как он изменился. Интересно, что даже в самый момент совершения героем убийства мы не чувствуем к нему отвращения.

Для нас он человек с заблудшей душой, его жалко, ему можно посочувствовать. Именно в конце произведения мы видим, что герой нашел свой истинный путь, он осознал свои ошибки и готов идти дальше.

С какой женщиной мог бы быть счастлив князь Мышкин? Почему Сонечка Мармеладова стала проституткой? По просьбе ТАСС психолог и юристы прокомментировали действия героев трех романов Федора Достоевского. Наши эксперты — психолог, специалист Центра медпрофилактики города Долгопрудного Елена Шалашугина; адвокат Адвокатской палаты Московской области, член Ассоциации юристов России Вероника Полякова; адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро "Забейда, Касаткин, Саушкин и партнеры" Александр Забейда; член Адвокатской палаты Москвы Петр Казаков и экс-начальник криминальной милиции адвокат Евгений Харламов.

"Идиот"

О князе Мышкине

Главный герой романа — князь Лев Николаевич Мышкин. В начале книги он возвращается в Россию из Швейцарии, куда был отправлен "по какой-то странной нервной болезни, вроде падучей или виттовой пляски, каких-то дрожаний и судорог" (Мышкин болен эпилепсией). По его собственному признанию, в Швейцарии его так и недолечили. Его считают чудаком, не от мира сего.

Я прежде действительно был так нездоров, что и в самом деле был почти идиот; но теперь я давно уже выздоровел, и потому мне несколько неприятно, когда меня называют идиотом в глаза

О Настасье Филипповне

В романе князь любит двух женщин: Настасью Филипповну и Аглаю Епанчину. Настасью он жалеет. Эту красавицу, дочь разорившегося помещика, сделал своей любовницей богатый аристократ Афанасий Тоцкий (мужчина намного старше ее, в его поместье она воспитывалась). Настасья его ненавидела и готова была "самое себя погубить, безвозвратно и безобразно, Сибирью и каторгой, лишь бы надругаться над человеком, к которому она питала такое бесчеловечное отвращение".

А тут приедет вот этот: месяца по два гостил в году, опозорит, разобидит, распалит, развратит, уедет, — так тысячу раз в пруд хотела кинуться, да подла была, души не хватало

Как объясняет психолог, Настасья Филипповна — настоящая жертва семейного насилия, презирающая в первую очередь саму себя. "Чувство, которое она испытывает к своему совратителю, на самом деле является искалеченной, инвалидной любовью. Говоря языком психоанализа, отвращение — это реактивное чувство, чувство-оборотень, возникшее под влиянием мощных культурных запретов из "нечистой" любви. Именно то, что бессознательно она все еще любила своего растлителя, героиня и не могла простить себе", — говорит Елена Шалашугина. По ее словам, желание наказать Тоцкого проецируется у Настасьи Филипповны на всех мужчин вообще. "В отношении с ними ей известны и доступны лишь две модели поведения (а, по сути, это две стороны одного явления): та, где унижает она, и та, где унижают ее", — поясняет психолог.

Комментарии юристов

- Главный вопрос — исполнилось ли Настасье 16 лет, когда Тоцкий впервые вступил с ней в интимную близость (из романа следует, что, по всей видимости, исполнилось). Если нет, то его действия подпадают под статью УК РФ и могут быть наказаны лишением свободы на срок до четырех лет.

- Если же героине уже исполнилось 16, все зависит от ее согласия: при его наличии состава преступления в действиях Тоцкого нет.

- В противном случае действия Тоцкого подпадают под статью о принуждении к действиям сексуального характера путем шантажа, угроз и использования материальной или иной зависимости несовершеннолетней потерпевшей. За это персонажа могли бы лишить свободы на срок до пяти лет.

О Рогожине

В Настасью Филипповну влюблен купец Парфен Рогожин. В одной из сцен он "торгует" ее, предлагая большие деньги, лишь бы она уехала с ним. Тогда же Мышкин делает ей предложение, но она отказывает и уезжает с купцом.

Я, может быть, и сама гордая, нужды нет, что бесстыдница! Ты меня совершенством давеча называл; хорошо совершенство, что из одной похвальбы, что миллион и княжество растоптала, в трущобу идет! Ну, какая я тебе жена после этого? А теперь я гулять хочу, я ведь уличная!

По словам Елены Шалашугиной, страсть Рогожина — это яркая иллюстрация созависимых, токсичных отношений. "Рогожин — явно поломанный жизнью человек с глубоким презрением к самому себе: мужчина, "покупающий" общество (не любовь даже!) женщины, дает этим понять, что быть с ним "за просто так" совершенно невозможно", — объясняет психолог. По ее мнению, подобные отношения совсем не редкость в нашем мире, и насилие — физическое и моральное — их неизменный спутник.

О финале

В романе Мышкин отказывается от свадьбы с Аглаей ради Настасьи Филипповны, а та сбегает от него из-под венца к Рогожину, который ее убивает. В финальной сцене Мышкин и Рогожин сидят у тела любимой женщины. Рогожин впадает в беспамятство. Мышкин же возвращается в свое прежнее состояние — он становится "идиотом", которым был до лечения в Швейцарии.

Он уже ничего не понимал, о чем его спрашивали, и не узнавал вошедших и окруживших его людей. И если бы сам Шнейдер явился теперь из Швейцарии взглянуть на своего бывшего ученика и пациента, то и он, припомнив то состояние, в котором бывал иногда князь в первый год лечения своего в Швейцарии, махнул бы теперь рукой и сказал бы, как тогда: "Идиот!"

По словам психолога, то, что происходит в финале, свидетельствует о возвращении болезни Мышкина. Но теперь его болезнь лишена всяческого романтического ореола, это лишь тяжелая органическая патология. Рогожин же после убийства приходит в состояние шока. "А после запускается мощный защитный механизм, уводящий его из страшной реальности: начавшаяся истерика перетекает в бред, а затем и в острый психоз", — поясняет Елена Шалашугина. Верно ли сделал Мышкин, оставив Аглаю ради Настасьи Филипповны? И какая женщина все же по-настоящему бы ему подошла? "Та, которой хватило бы мужества его не жалеть. Не думаю, что это относится к Настасье Филипповне или Аглае", — заключает психолог.

Впоследствии Рогожин сознался в убийстве, был осужден и получил 15 лет каторги.

Читайте также: