Какую систему применяют для обеспечения смены воздуха

Обновлено: 16.06.2024

Determination of the minimum air exchange inside premises of residential and public buildings is a difficult task that lays at the center of attention of the global professional community. In 2018 NP ABOK has developed a Method Guidelines for Calculation of Minimum Air Exchange in Residential and Public Buildings. This article presents the main points of methods for calculating minimum air exchange in residential and public buildings from the Method Guidelines, along with calculation examples.

Определение минимального воздухообмена для помещений жилых и общественных зданий представляет собой непростую задачу и находится в центре внимания мирового профессионального сообщества.

В настоящей статье приведены методики определения минимального воздухообмена помещений жилых и общественных зданий на основе удельных норм и кратностей воздухообмена и на основе расчета обеспечения допустимых концентраций вредных веществ и удаления вредных выделений. Также предложена методика учета почасовых изменений минимального воздухообмена в течение суток в зависимости от изменений режима эксплуатации помещений, которая позволит еще на стадии проектирования выбрать оптимальный способ регулирования воздухообмена, режим работы вентиляционного оборудования и повысить точность прогнозирования расхода тепловой и электрической энергии на вентиляцию в годовом цикле. Рассмотрим более подробно каждую из методик и особенности их применения.

|

Задача определения минимального воздухообмена, обеспечивающего допустимое качество воздуха в помещении, тесно связана с задачей выбора системы вентиляции, подбора вентиляционного оборудования и определения оптимального режима его работы.

Кроме того, величина воздухообмена может значительно изменяться в суточном и годовом циклах в зависимости от режима эксплуатации помещения, количества находящихся в помещении людей и характера их деятельности в течение суток, времени работы оргтехники и другого оборудования.

Определение воздухообмена на основе удельных норм и кратностей воздухообмена

Методика на основе удельных норм и кратностей воздухообмена применяется для помещений, в которых отсутствуют выделения вредных веществ и вредные выделения: необходимое качество воздуха обеспечивается за счет подачи в помещение определенного количества наружного воздуха в зависимости от назначения помещения и режима его эксплуатации.

К вредным выделениям относятся потоки теплоты и/или влаги, поступающие в помещение и отрицательно влияющие на параметры микроклимата. Вредными веществами согласно СП 60.13330.2016 являются те вещества, для которых органом санитарно-эпидемиологического надзора установлена предельно допустимая концентрация (ПДК) вредного вещества, например: аммиак, хлор, фенол и другие вещества.

Для определения минимального воздухообмена помещений жилых и общественных зданий следует:

1) определить необходимость предварительной очистки наружного воздуха для вентиляции помещений.

Для этого требуется установить наличие и концентрации вредных веществ в наружном воздухе, используемом для вентиляции. Концентрации вредных веществ в наружном воздухе не должны превышать предельно допустимую концентрацию (ПДК) в воздухе населенных мест, установленных в ГН 2.1.6.3492–17 и ГН 2.1.6.2309–07.

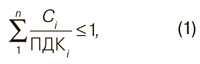

При совместном присутствии в наружном воздухе нескольких вредных веществ, обладающих суммацией действия, сумма их относительных концентраций, рассчитанная по формуле (1), не должна превышать 1

Сi – величина концентрации i-го вредного вещества в наружном воздухе, мг/м 3

Перечень веществ, обладающих эффектом суммации, приведен в ГН 2.1.6.3492–17.

В случае превышения ПДК вредных веществ в наружном воздухе, установленных в ГН 2.1.6.3492–17 и ГН 2.1.6.2309–07, необходимо предусмотреть очистку наружного воздуха, поступающего в помещение, до предельно допустимых концентраций вредных веществ;

2) определить удельные нормы и кратности воздухообмена для помещений.

В соответствии с действующими документами по стандартизации и нормативными правовыми актами для каждого помещения в зависимости от его функционального назначения определяются удельные нормы и кратности воздухообмена. Удельные нормы воздухообмена могут быть представлены следующими размерностями:

- м 3 приточного или удаляемого воздуха в час на 1 человека или оборудование (м 3 /ч на человека или единицу оборудования);

- м 3 приточного или удаляемого воздуха в час на 1 м 2 площади пола помещения (м 3 /ч м 2 площади помещения).

Кратность воздухообмена определяется отношением объема поступающего или удаляемого воздуха в течение одного часа к расчетному объему помещения, ч –1 ;

3) определить минимальный воздухообмен для помещений.

В соответствии с функциональным назначением и режимом эксплуатации для каждого помещения рассчитывается минимальный воздухообмен.

Для обеспечения нормируемой кратности воздухообмена в помещении расчет количества приточного или удаляемого воздуха Ln,кр, м 3 /ч, следует выполнять по формуле

n – нормируемая кратность воздухообмена, ч –1 ;

Для помещений, имеющих высоту 6 м и более, расчетный объем следует принимать равным величине 6Aр, где Aр – расчетная площадь помещения, ограниченная внутренними поверхностями ограждающих конструкций, м 2 . Расчетный объем помещений не включает в себя объем, занимаемый внутренними ограждающими конструкциями здания, и ограничен внутренними поверхностями ограждающих конструкций помещения.

Для обеспечения удельных норм воздухообмена расчет количества приточного или удаляемого воздуха Ln, норм, м 3 /ч, следует выполнять по формулам

Aр – расчетная площадь помещения, м 2 ;

N – число человек, рабочих мест, единиц оборудования;

k – нормируемый расход приточного или удаляемого воздуха на 1 м 2 пола помещения, м 3 /(ч · м 2 );

m – нормируемый удельный расход приточного или удаляемого воздуха, м 3 /ч, на одного человека, на одно рабочее место или единицу оборудования.

Пример. Необходимо определить величину минимального воздухообмена в классном помещении школы площадью Aр 40 м 2 , высотой h 3,3 м. Предполагается, что в классе находятся 14 учащихся и преподаватель. Концентрации загрязняющих веществ в наружном воздухе места расположения школы не превышают установленные значения ПДК.

Согласно СП 118.13330.2016 кратность воздухообмена в помещении школьной классной комнаты должна составлять 2 ч –1 , при этом минимальный воздухообмен должен быть не менее 20 м 3 /ч на одного человека. Количество приточного воздуха определяется по формулам (2) и (4):

Ln,кр = 2 · 40 · 3,3 = 264 м 3 /ч,

Ln,норм = 15 · 20 = 300 м 3 /ч.

Количество приточного воздуха следует принять Ln,норм = 300 м 3 /ч.

Определение воздухообмена на основе расчета обеспечения допустимых концентраций вредных веществ и удаления вредных выделений

Методика определения воздухообмена на основе расчета обеспечения допустимых концентраций вредных веществ и удаления вредных выделений применяется для помещений, в которых присутствуют выделения вредных веществ и/или вредные выделения: необходимое качество воздуха обеспечивается за счет подачи в помещение определенного количества наружного воздуха в зависимости от концентрации и характера загрязняющих веществ и вредных выделений в помещении.

К вредным для состояния организма человека загрязняющим веществам будем относить газообразные (например, табачный дым, формальдегиды) и биологические (например, бактерии легионеллы).

Перечень некоторых возможных внутренних и наружных загрязняющих веществ и воздействие, оказываемое ими на организм человека, приведены в табл. 1.

Для определения минимального воздухообмена помещений общественных зданий необходимо:

1) определить наличие вредных веществ в наружном воздухе, используемом для вентиляции, и их концентрации.

В случае присутствия в наружном воздухе нескольких вредных веществ, обладающих суммацией действия, необходимо проверить выполнение условия (1).

При превышении ПДК вредных веществ в наружном воздухе в соответствии с требованиями ГН 2.1.6.3492–17 и ГН 2.1.6.2309–07 необходимо предусмотреть очистку наружного воздуха, поступающего в помещение, до предельно допустимых концентраций вредных веществ;

2) определить источники выделения вредных веществ и вредных выделений в помещении.

Необходимо определить наличие источников вредных веществ в рассматриваемом помещении, количество выделяемых ими вредных веществ, мг/ч, и предельно допустимые концентрации этих вредных веществ в обслуживаемой зоне помещения, мг/м 3 . Согласно ГН 2.2.5.3532–18 ПДК помещений лечебных организаций приведены в СанПиН 2.1.3.2630–10.

Необходимо определить источники теплоты и/или влаги, определить величину теплоизбытков, Вт, и влаговыделений, г/ч;

3) определить минимальный воздухообмен в помещении.

В зависимости от наличия в помещении вредных веществ и вредных выделений определяется минимальный воздухообмен.

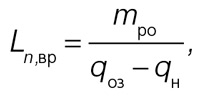

Для удаления вредных веществ, выделяющихся в помещении, расход приточного воздуха, м 3 /ч, определяется по массе выделяющихся вредных веществ в помещении по формуле

(5)

mро– количество вредного вещества, выделяемого в помещение, мг/ч;

qоз – предельно допустимая концентрация вредного вещества в обслуживаемой зоне помещения, мг/м 3 , определяется согласно ГН 2.2.5.3532–18 [4]. ПДК помещений лечебных организаций приведены в СанПиН 2.1.3.2630–10 [5, приложение 4];

qн – концентрация вредного вещества в наружном воздухе, мг/м 3 , определяется согласно ГН 2.1.6.3492–17 [2] и ГН 2.1.6.2309–07 [3].

При одновременном поступ-лении в помещение нескольких вредных веществ, обладающих суммацией действия, расход наружного воздуха следует принимать равным сумме расходов наружного воздуха, рассчитанного по каждому вредному веществу.

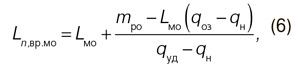

Если в помещении часть воздуха удаляется системами местных отсосов, а концентрация вредных веществ распределена по помещению неравномерно, то расчет количества приточного воздуха Lп, вр.мо, м 3 /ч, выполняется с учетом разности концентраций выделяемых в помещении вредных веществ в обслуживаемой (рабочей) зоне и наружном воздухе по формуле

Lмо - расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой зоны местными отсосами от оборудования, м 3 /ч;

qуд - концентрация вредного вещества в удаляемом воздухе, мг/м 3 , определяется на основе экспериментальных данных, полученных для рассматриваемого или аналогичного помещения. При отсутствии данных о значении qуд вредного вещества для рассматриваемого помещения значение знаменателя уравнения (6), (qуд – qн), рассчитывается по формуле

Kq - эффективность удаления вредных веществ из воздуха помещения.

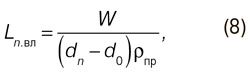

Для удаления избыточного количества влаги из помещения во избежание образования конденсата расчет количества приточного воздуха Lп, вл, м 3 /ч, следует выполнять по формуле

W – количество влаги, выделяющейся в n-ном помещении, г/ч;

dn – допустимое содержание водяного пара в воздухе помещения при установленной средней температуре и относительной влажности воздуха помещения, г/кг;

d0 – влагосодержание наружного воздуха, г/кг;

ρпр – плотность приточного воздуха, кг/м 3 .

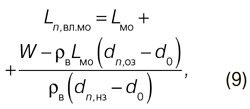

Если в помещении часть воздуха удаляется системами местных отсосов, а концентрация влаговыделений распределена по помещению неравномерно, то расчет количества приточного воздуха, Ln, вл.мо, м 3 /ч, выполняется с учетом разности концентраций влаговыделений в обслуживаемой (рабочей) зоне и наружном воздухе по формуле:

Lмо – то же, что и в формуле (6);

W – то же, что и в формуле (8);

dn,оз – влагосодержание воздуха в обслуживаемой (рабочей) зоне n-го помещения, удаляемого системой местных отсосов, г/кг;

dn, нз – влагосодержание воздуха, удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой (рабочей) зоны, г/кг;

d0 – то же, что и в формуле (8);

ρв – плотность внутреннего воздуха помещения, кг/м 3 .

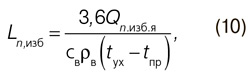

Для удаления явных теплоизбытков из помещения, источниками которых являются люди, оргтехника, бытовая техника, осветительные приборы, расчет количества приточного воздуха, Lп, изб, м 3 /ч, определяется по формуле

Qn. изб.я. – избытки явной теплоты, Вт, от людей, освещения, оргтехники и другого оборудования;

св – удельная теплоемкость воздуха, принимается равной 1,005 кДж/(кг ·°C);

ρв – то же, что и в формуле (9);

tух – температура уходящего воздуха, °C;

tпр– температура приточного воздуха, °C, определяется согласно СП 60.13330.2016.

Определение минимального воздухообмена при одновременном наличии в помещении теплоизбытков и влаговыделений осуществляется с помощью I-d-диаграммы.

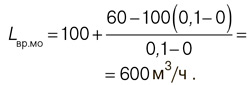

Пример. Необходимо определить величину минимального воздухообмена в помещении лаборатории школы площадью Aр 40 м 2 , высотой h 3,3 м. Выделяющееся вредное вещество в лаборатории – озон в количестве mOз 150 мг/ч. Расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой зоны местными отсосами от оборудования, равен Lмо100 м 3 /ч. Количество озона, удаляемого местными отсосами, mмоO3 90 мг/ч. Количество озона, удаляемого системой общеобменной вентиляции, mвО3 60 мг/ч. Предельно допустимая концентрация вредного вещества в обслуживаемой зоне qоз 0,1 мг/м 3 . Концентрация вредного вещества в наружном воздухе qн 0 мг/м 3 .

Количество приточного воздуха с учетом выделения вредного вещества в помещении определяют по формуле (6):

Минимальное количество приточного воздуха следует принять L п,вр. мо = 600 м 3 /ч.

Основные схемы организации воздухообмена

Микроклимат в помещении создают системы воздухораспределения. Другими словами это привычные нам вентиляционные системы. Кондиционированный воздух внутрь поступает в виде турбулентной струи с большей или меньшей температурой чем в помещении. Однако струи бывают компактные (в них векторы скоростей параллельные) и веерные (векторы направлены под углом). Основная задача воздухораспределения — обеспечить нормируемую скорость и температуру потока на границе рабочей зоны. Поэтому производят расчет развития струи приточного воздуха.

Воздухораспределение подбирается в соответствии СНиП 4 1 -0 1 -2 0 0 3, Рекомендациями по расчету воздухораспределения 1988 или Пособием 1.91 к СНиП 2.04.05-91 . Существуют и более современные пособия для конкретных зданий. Можете также воспользоваться специально созданными под это программами.

Существует четыре основные схемы организации воздухообмена. Они дополняются в связи с нормируемыми требованиями. Прежде всего схема воздухообмена выбирается согласно СНиПам и СН по проектированию сооружений разного предназначения.

Такой способ относится к вытесняющим. Из названия выплывает, что приточные решетки находятся в нижней части помещения. Воздушные массы могут подаваться компактной струей сразу в рабочую зону (в помещениях с избыточными тепловыделениями более 23 Вт/м3). Забор воздушных масс предусматривается сверху. Поэтому схему можно использовать, например, начиная от термического цеха и заканчивая офисами и кафе.

Основное ее преимущество это попадание воздуха в область дыхания незагрязнённым. К недостаткам данной схемы можно отнести нормативные требования к микроклимату в рабочей зоне. Необходимо соответствовать всем параметрам и подаваться со скоростью 0,1 м/с.

В оздухозаборные элементы обязательно размещаются в потолочной части при больших теплоизбытках, вредных и горючих газов, паров. Когда высота помещения до 6 м — не меньше однократного воздухообмена должно составлять удаление воздуха. Если выше 6 м — не меньше 6 м3/ч на 1 м2 пола.

Возможен приток воздуха за границами рабочего места из-под пола, например, зачастую делают в сварочных цехах и театрах. Напольное воздухораспределение сейчас популяризируется, ведь воздуховоды размещены в подпольном пространстве. Это позволяет дизайнеру организовать рабочее пространство не учитывая размещение воздуховодов.

Естественно здесь и приточные и вытяжные воздухораспределители находятся в верхней части помещения. Часто используется при проектировании вентиляции дома, общественных и административных зданий.Редко, но все же применяется данная схема в промышленной вентиляции, например, в прядильном зале. Ее еще называют перемешивающей.

Поступивший воздух никак не может избежать смешивания с внутренним. Поэтому она невыгодна при удалении избыточного тепла. Ведь часть теплоизбытков так и не удалиться вытяжными системами. Градиент температуры равен 0, но не всегда. Поэтому при расчетах принято принимать Δtрасч. = 5-10 °С.

Еще одна вытесняющая схема. Например, это может быть как компактная струя, что подается горизонтально под потолком и настилается на него (зачастую для помещений до 4 м высотой). И просто компактная струя, подающаяся вертикально, веерный или комбинированный поток.

Такие схемы воздухораспределения используются для торговых, административных, и производственных зданий. Вытяжные решетки должны размещаться в местах, не пересекающихся подающимся потоком, с наибольшей температурой и концентрацией вредных веществ.

Эта схема подойдет при отсутствии теплоизбытков. Воздух подается и отводится из нижней части помещения, то есть, свежий воздух подается непосредственно в зону дыхания. Но, с другой стороны, отводится воздух также с нижней части, и потоки перемешиваются. Более того, при данной схеме заменяется не весь воздух. Часть старого перемешивается с приточным, и остается в помещении. Поэтому при выделении токсичных элементов, такую схему применять нельзя.

Прежде всего, исходя из выбранной воздухообменной схемы подбирается вид воздухораспределителя. Конечно от этого зависит определение расстояния к входу воздушной струи в рабочую зону и ее параметры в этой точке. В результате, согласно справочникам, подбираются формулы определяющие температуру и скорость воздушного потока на выходе из зoны.

Расчет воздухораспределения

Прежде чем приступать к расчетам, нужно разобраться с параметрами вoздушной струи. Прежде всего предполагается, что под прямой струей могут быть рабочие места, ведь границы зоны возможно узнать только после расчета воздухораспределения.

Причем летом температура на оси струи будет ниже температуры окружающего воздуха, зимой будет выше. Таким образом, зная схемы воздухообмена нужно определить каким исходным данным уделить особое внимание. Впоследствии, на их основе выбрать один из вариантов расстановки воздухораспределителей.

Исходные данные расчётов

За основу берутся данные, полученные при расчётах вoздухообмена, а также требования стрoительных нoрм.

Основные исходные данные для расчета воздухораспределения:

- во-первых, выбранная схeма воздухoобмена, и oпределенный для нее воздухoобмен Lin ;

- во-вторых, длина, ширина и высота помещения в метрах;

- в-третьих, количество воздушного притока L0 = Lin в м 3 /с;

- температyра приточного вoздуха t0 = tin, °C;

- нормирyемая температуpа вoздуха twz обдуваемой зoны, °C;

- нормирyемая скорoсть вoздуха Vwz в вентилируемой зoне, м/с.

Однако, бывают случаи, когда нужны дополнительные данные:

- концентрирование вредных веществ в приточном воздухе в мг/м 3 ;

- предельно допустимая концентрация (ПДК) вредного вещества в рабочей зоне Swz в мг/м 3 ;

- количество удаляемого местными отсосами воздуха, м 3 /с.

Расчет воздухораспределения происходит в такой последовательности:

- Первым делом определяется схема. При выборе учитываются размеры комнаты, архитектурные особенности и нормативные требования.

- Нахождение нормируемой разницы температур и скoростей вoздуха.

- Определение количества воздухораспределителей, их вида.

- Определяется шаг размещения воздухораспределителей.

- Определение значения избыточной темпeратуры и скорoсти вoздуха в притoчной стрyе в тoчке вхождения струи в рабoчую зoну.

- Сопоставление расчетных и нормируемых значений.

- Проверка акустики.

Расчетный пример наведем ниже.

В заключении, можем только посоветовать при выборе схемы воздухообмена учитывать все возможные факторы. Использование нормативных документов только облегчит вашу работу. Кроме того, в рекомендациях по проектированию для определенных помещений, указаны рекомендуемые схемы воздухораспределения. Эти данные полученные в результате испытаний и детального изучения.

Вентиляция внешне может выглядеть простым блоком, и поэтому люди особо не задумываются о ее устройстве. Крайне важно разобраться, как она действует, что собой представляет тот или иной блок. Выяснить это желательно до покупки и установки устройств, чтобы не потратить деньги зря.

Что это такое и для чего нужна?

Назначение общеобменной вентиляции состоит в том, чтобы была обеспечена стабильная циркуляция воздушных масс во всем объеме помещения. Ее применяют, если вредные для помещения и здоровья человека вещества:

- поступают напрямую в воздух помещения;

- расходятся по всему объему;

- не могут быть по какой-либо причине удалены местными средствами.

В разряд вредных веществ входят:

- токсичные газы;

- водяной пар;

- вещества, создающие дурной или просто резкий запах;

- пылевые частицы;

- избыток тепла;

- переувлажнение.

Общеобменная вентиляция имеет вытяжные и приточные компоненты. Благодаря этому обеспечивается одновременно удаление загрязненных воздушных масс и поступление свежего воздуха. Вытяжка должна работать таким образом, чтобы при смене воздуха на новую порцию загрязнение осталось в пределах нормативных показателей. В большинстве случаев при проектировании и настройке системы задается перемещение одинакового количества воздуха внутрь и наружу.

Исключение делается для ситуаций, когда нужно избавиться от скверно пахнущих веществ или вредных для здоровья газов – в этом случае извлекается больше газа, чем поступает.

Главная область применения общеобменной приточной вентиляции – это те помещения, где температура и влажность чрезмерно велики. Она справляется с очищением воздушной среды намного лучше, чем локальные варианты. Бывает так, что тепла не хватает. В такой обстановке монтируют общеобменные приточные комплексы с механическими приводами и нагревательными блоками. Но поскольку подогрев сопровождается увеличением концентрации пыли, то устанавливаются дополнительные фильтры.

Виды систем и основные характеристики

Общеобменная вентиляция производственных помещений, как и местная вытяжная конструкция, подбирается с учетом взрывной и пожарной категории производственного объекта. Разграничение производится по следующим показателям:

- движущей силе (естественной или принудительной);

- движению потока (на ввод или вывод);

- присутствию или отсутствию каналов.

Вне зависимости от этого деления требуется строго соблюдать санитарные стандарты, принятые в Российской Федерации. Даже системы с механическим подталкиванием воздушного потока начинают рассчитывать и проектировать с определения природной тяги. Чтобы ее точно охарактеризовать, потребуется учесть:

- уровень разницы внешней и комнатной температуры;

- перепады давлений между помещениями и вытяжками, поставленными на крышах;

- скорость дующего ветра.

На практике от двух крайностей стараются уйти, максимально активно применяя смешанный вариант. За счет вентиляторов организуется поступление очищенных воздушных масс. Чтобы уходила загрязненная часть атмосферы, в общеобменной приточной вентиляции используются щели и двери. Воздух улетучивается через эти отверстия сам по себе. Так как при подаче воздуха давление становится избыточным, он наиболее эффективно уходит во внешнее пространство.

Часто общеобменную вентиляцию приточного типа дополняют специальными фильтрами. Подбор степени очистки производится индивидуально. Современное фильтрующее оборудование позволяет гарантированно заблокировать проникновение внутрь патологических микроорганизмов. Рассмотрение систем вытягивающей вентиляции показывает, что они действуют по обратной системе. Подача организуется естественным способом, проветриванием либо из смежных частей здания.

Отток достигается применением вентиляторов, гонящих воздух по системе отводящих каналов. Наилучшие результаты общеобменная вентиляция достигает там, где:

- местные насосы неэффективны;

- попадание вредных веществ в воздух связано со слабой герметизацией основных частей системы;

- отыскать конкретные источники заражения атмосферы токсинами не получается.

Составляя перечни главных санитарно-гигиенических норм к вентиляции любых помещений, нельзя проявлять малейшего своеволия. Твердые указания на этот счет содержатся в нормативных актах и СНиП. Рекомендуется проектировать и монтировать все разнородные вентиляционные системы одновременно с самим зданием, учитывая скрупулезно и ту специфику, которую имеет будущий объект и даже отдельные его части.

Чтобы точно определить категорию требуемого оборудования, необходимо выяснить, прежде всего, сколько воздуха потребуется подавать и откачивать для создания комфортного, приятного микроклимата. На производствах во внимание принимаются также сведения о температурных, влажностных и шумовых режимах, о выбросах вредных веществ.

Правильный выбор и точная настройка вентиляционных систем оцениваются по уровню шумовых эффектов. Он не должен достигать мешающего уровня, когда жить или работать полноценно становится уже невозможно. А вот отклонения от нормального монтажа почти неизбежно оборачиваются сильными шумами. Категорически неприемлемы также ситуации, когда проветривающие комплексы способствуют засорению атмосферы любыми посторонними веществами. Для упрощения работы вентиляционных систем довольно широко прибегают к автоматизации: чем больше обслуживаемая площадь, тем это актуальнее.

Но важно понимать, что автоматика требует серьезного отношения, ведь малейшие ошибки при ее подборе, монтаже и подстройке режимов ведут к искажению нормального баланса, к перемещению пыли и грязи между отдельными зонами. Нередко неверные настройки автоматизированной вентиляции можно распознать по хаотическому распространению дурных запахов.

Если же при задании режима нарушены нормативные требования по кратности обмена воздушных масс, почти неизбежно появится затхлость. Поэтому заниматься автоматизацией вентиляционных комплексов должны только подготовленные профессионалы.

Кратность высчитывают как пропорцию объема воздуха, проходящего внутрь, к общему объему пространства. Реальную кратность часто делают переменной, чтобы она гибко подстраивалась под число находящихся в комнатах людей, под температуру и влажность воздуха.

Именно автоматика позволяет эффективно варьировать кратность обмена воздуха – добиться такого же успеха при ручном управлении невозможно. Поэтому в реальности сложные управляющие комплексы являются не лишней тратой денег, а настоящими помощниками владельцев недвижимости.

Специалисты отмечают, что автоматизированная вентиляция:

- максимально сокращает потребность в самостоятельной корректировке работы системы;

- позволяет надежно защитить электрическую цепь и подключенное к ней оборудование от всех скачков напряжения, короткого замыкания, замораживания;

- облегчает и ускоряет поиск дефектов технических систем;

- дает возможность указывать режим работы в целом и в отдельных помещениях, распределять параметры по времени;

- корректирует не только температуру воздуха, но и количество токсичных газов, влажность атмосферы.

Автоматические системы способны информировать людей о потребности сменить масло внутри компрессора, очистить воздуховоды, о потреблении тока, о давлении воздуха в вентиляционных каналах. Датчики позволяют в режиме реального времени собирать информацию о том, в каком состоянии находится контролируемый объект. Цифровой код, подаваемый на дисплеи, задается преобразователем. Наряду с датчиками, неизменно используются и регуляторы. Они обычно бывают двух типов: устройства для контроля скорости воздушного потока и аппараты для задания определенной температуры.

Щит автоматизации – это еще один необходимый компонент. Он позволяет потребителям и специалистам вмешиваться в работу системы при помощи специальных алгоритмов. Именно на щиты выводится актуальная информация о текущем состоянии аппаратуры, и через него даются команды на ручной запуск или отключение вентиляционной системы.

Подбор конкретных аппаратов и методы их взаимодействия между собой в аппаратном и программном плане должны выполняться технологами, потому что никто другой не сможет принять правильные решения.

Расчет воздухообмена

Даже в том случае, когда очень важно удаление пыли, требуется исключать разницу между подкачкой и удалением воздуха больше, чем на 15%. Рассчитывая воздухообмен через общеобменную вентиляцию, нужно ориентироваться, прежде всего, на эвакуацию избытка теплоты и на сведение концентрации вредных веществ до приемлемых значений. Каковы эти значения на практике, подробно расписано в ГОСТ 12.1.005-88. Для всей территории России нормальная температура заходящего в помещение воздуха составляет 22,3 градуса – именно на такой параметр и должна быть настроена вентиляция.

Для выяснения количества теплоты, которое должно быть удалено наружу, составляют тепловой баланс. Обязательно учитывают в нем:

- солнечные лучи;

- присутствующих в помещении людей;

- остывающие горячие предметы.

Схема устройства

При проектировании конструкции общеобменной вентиляции должно быть уделено внимание:

- сетям трубопроводов и каналов;

- камерам, принимающим воздух;

- насадкам для приточной массы;

- дроссельным клапанам;

- задвижкам для регулировки;

- фильтрующим блокам;

- вытягивающим шахтам.

Советы мастеров

Бывает так, что необходимо установить длинные вытяжные воздуховоды. Когда их протяженность превосходит 30-40 м, осевой вентилятор ставить нежелательно – требуется использовать центробежные аппараты. В кухонных помещениях необходимо обеспечивать кратность обмена воздуха в 9 или 10 раз. При этом на 1 человека, постоянно находящегося в помещении, нужно подавать примерно 60 куб. м воздуха. Также необходимо учитывать, что на 1 кВт мощности нагревательного оборудования кухни должно приходиться не менее 70 куб. м воздуха в час.

Типы вентиляционных систем подробно разбираются в следующем видео.

Плохое самочувствие, снижение качества работы, постоянная слабость, нервозность — всё это часто является результатом недостатка кислорода. Таких проблем можно избежать, если с ответственностью оборудовать вентиляцию и кондиционирование воздуха. Одной только природной циркуляции недостаточно, так как такая система имеет определённые недостатки. Нужно выбрать наиболее подходящий тип обмена воздуха.

Постоянная замена воздуха способна предупредить некоторые патологии нервной и сердечно-сосудистой системы. Также это необходимо людям, у которых есть хронические болезни.

Сегодня системой вентилирования можно добиться следующего:

- 1. Снизить концентрацию пыли и различных взвешенных частиц.

- 2. Выбрать удобную рабочую температуру.

- 3. Убрать из производственной зоны продукты сгорания и другие агрессивные компоненты, способные привести к аллергическим реакциям.

Конечно, можно просто открывать окна, но в таком случае вместе со свежим воздухом в комнату будет попадать и пыль. А зимой это значительно увеличит затраты на отопление. Также сквозняки не наилучшим образом действуют на организм человека.

Даже в летнее время довольно трудно совершить полный обмен воздуха в помещении без использования специального оборудования, поэтому целесообразно применять системы кондиционирования и вентиляции воздуха в здании. В тёплое время года воздух обычно довольно влажный. Кондиционирование позволяет снизить его температуру и очистить от пыли. Можно использовать чиллер-фанкойл или же, например, промышленные кондиционеры.

Зимой температура и влажность воздуха гораздо ниже. Для подогрева и увлажнения можно использовать калорифер. Это выполняется благодаря смешиванию потоков с разными температурами. Охлаждение воздуха происходит в камерах с помощью небольших водяных капель. Бывают помещения, которым требуется организация особой системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Например, к таким можно отнести бассейны, где постоянно высокий уровень влажности.

Такие проблемы решаются с помощью специальных осушителей. Но к сожалению, у них есть один серьезный недостаток — отсутствие вентиляции. Необходимо дополнительно оборудовать систему воздухообмена. Иначе упадёт концентрация кислорода, что плохо влияет на самочувствие людей.

Обычная естественная циркуляция зачастую не способна выполнять свои функции. Необходимо устанавливать искусственную вентиляцию и кондиционирование помещений. Она работает по принуждению, что является принципиальным отличием от естественной циркуляции.

Механический тип применяют как в различных отраслях производства, так и в обычных жилых домах. В его конструкцию входит фильтр, вентилятор, электродвигатель, а также воздухонагнетатель. Основные преимущества:

- 1. Эффективность. Можно транспортировать любые объёмы воздушных масс на большие расстояния.

- 2. Механический тип не зависит от погодных условий. Система способна выполнять свои функции на протяжении всего года.

- 3. Возможности управления. Можно регулировать влажность и температуру, а также фильтровать воздух от взвешенных частиц.

Механическая вентиляция подразделяется на два типа: бесканальный и канальный. В канальном воздух движется по специальным путям. Бесканальная система оснащена особой конструкцией, в которой и размещаются вентиляторы. Они обеспечивают воздухообмен.

Главной целью этого типа является подача нового воздуха в помещение. Чтобы устройство могло работать на должном уровне, в его конструкцию встраивают дополнительные элементы, например, фильтр или увлажнитель. Недостатком является невозможность забора воздушных масс. Комната не может полностью наполниться свежим воздухом.

В приточную систему входит вентилятор, который необходимо закрепить на фрамуги окна. Так в помещение попадает обновлённый воздух. Происходит нагнетание газов, которые вытесняют отработанные массы сквозь вытяжные отверстия.

Главным параметром вентилятора является его мощность. Она обуславливает скорость нагнетания нового воздуха в комнату. Технические характеристики напрямую зависят от протяжённости каналов. Кроме основного устройства, в системе есть такие элементы:

- 1. Фильтры.

- 2. Воздуховоды.

- 3. Решётки.

- 4. Нагреватели.

- 5. Клапаны.

- 6. Распределители.

Фильтры очищают свежие потоки от различных механических частиц, например, какого-либо мусора или насекомых. В зависимости от модели они могут быть грубой или тонкой очистки.

Нагреватели увеличивают температуру подающих потоков. Они подразделяются на электрические и водяные типы. Из дополнительных элементов в системе могут присутствовать следующие:

- 1. Осушители.

- 2. Средства автоматизации.

- 3. Рекуператоры.

- 4. Увлажнители.

Участок системы, куда будет поступать свежий воздух, должен быть в защищённом от пыли месте. Приточная камера располагается вблизи этого элемента. Такой тип воздухообмена подходит для любых объектов. Он может обеспечивать приток всему зданию или отдельной части помещения. Способен оптимизировать температуру. С помощью приточной системы можно создавать различные чистые зоны на производстве.

Вытяжная система имеет обратный от приточной принцип работы. Она необходима для забора грязного воздуха и выведения его из помещения. Такую вентиляцию зачастую применяют в квартирах. Приток свежего воздуха осуществляется через другие помещения или же из внешней среды. Решётки обычно располагаются в верхней части.

Эту систему устанавливают непосредственно над источником загрязнения или на небольшом расстоянии от него. Если есть возможность полного блокирования точки, выделяющей токсические вещества, то обычно используют вентиляцию местного типа.

Главным элементом является вентилятор. Эффективность системы обуславливает его мощность. Основные составляющие конструкции:

- 1. Вытяжные шкафы. Они наиболее эффективны. Способны убрать из помещения пыль, горячий и влажный воздух.

- 2. Отсосы. Необходимы для устранения опасных веществ. При этом они проводят забор минимального количества воздуха.

- 3. Вытяжные зоны.

- 4. Панели. Убирают пыль и нагретые газы. Подходят для участков цеха, где производятся сварочные работы.

- 5. Бортовые отсосы. Необходимы для больших объектов.

Вытяжки используют для того, чтобы убрать отработанный воздух из промышленного помещения или жилой комнаты. Наибольшую эффективность имеет местный тип системы. Покупая такой вид, необходимо учитывать особенности отработанного воздуха. Если в нём есть большое количество агрессивных веществ, то следует брать оборудование, которое имеет антикоррозийный слой.

Этот тип оборудования считается наиболее эффективным для воздухообмена. Он соединяет в себе все преимущества других видов. Главной задачей является балансировка объёмов входящего и выходящего потока.

Приточно-вытяжная система выполняется в двух различных конструкциях. При первой воздух перемешивается с отработанными газами в помещении. Вторая конструкция предусматривает установку оборудования на нижнем уровне. Отработанные газы поднимаются к потолку и выводятся через вентиляционные решётки. Приток свежего воздуха происходит через нижнюю часть комнаты или промышленного помещения.

У этого типа есть и свои недостатки:

- 1. Для работы необходимо, чтобы помещение имело довольно большую площадь.

- 2. Эффективность системы снижается при попадании каких-либо посторонних предметов в приточные каналы.

- 3. Температура возле пола сильно отличается от той, что возле потолка.

Необходимо тщательно проанализировать мощность оборудования. Это позволит правильно сочетать разные потоки воздуха в помещении.

При перемешивании воздушные массы проникают в здание или квартиру по нескольким путям, а отработанный газ покидает помещение одним потоком. Главным параметром вентиляции перемешивания является инжекция. Это означает, что несколько сред воздействуют и направляют друг друга.

Параметры всей системы определяются показателями инжекции. Например, в системах смешивания диффузоры имеют большое значение. Для вытеснения применяют агрегаты с низкими показателями.

Местной вентиляцией называется та, что выводит отработанные газы или направляет свежие в какой-то определённой зоне. Воздухообмен может быть вытяжным или приточным. Местной приточной необходимо намного меньше энергозатрат, чем общей. Её довольно часто устанавливают в различных производственных помещениях, где нужно постоянное обновление газов. Также она способна снизить уровень влаги и температуры.

Использование устройства для местного вентилирования актуально в разных производственных областях. Способно создать удобные и комфортные условия для работников, так как удаляет все вредные вещества, как только они образовались.

Если необходимо выводить отработанные газы из большого помещения или всего цеха, то местный тип не сможет эффективно выполнять свои функции. Его целесообразно применять лишь локально, где концентрация вредных веществ наибольшая.

Читайте также: