Какую правовую семью называют семьей профессорского права

Обновлено: 28.06.2024

В настоящее время национальные правовые семьи каждого государства, как правило, объединяются в следующие правовые семьи : романо-германская правовая семья; англо-саксонская правовая семья (общее право); мусульманская правовая семья и др.

Романо-германская (континентальная) правовая семья. К романо-германской семье относятся правовые системы, возникающие первоначально в континентальной Европе на основе древнеримского права, а также местных правовых обычаев. Они являются результатом эволюции древнеримского права и приспособления к новым условиям.

Романо-германская правовая семья, существовавшая первоначально в странах Европы, затем распространилась на Латинскую Америку, значительную часть Африки, Японию. По-видимому, этот процесс объясняется колонизаторской деятельностью многих европейских государств, высоким уровнем кодификации в них, которую можно было использовать как образец для создания собственного права.

Распространена в таких странах как Франция, Германия, Австрия, Бельгия, Голландия, Дания, Испания, Исландия, Италия, Португалия, Норвегия, Люксембург, Швеция, Швейцария, Финляндия, государства Латинской Америки, в некоторых странах Африки (бывших колониях Бельгии, Германии, Италии, Испании, Португалии, Франции и др.).

Внутри романо-германской правовой семьи выделяют две правовые группы: романскую (Франция, Бельгия, Люксембург, Голландия, Италия, Португалия, Испания и др.) и германскую (Германия, Австрия, Швейцария и др.). В рамках романо-германской правовой семьи можно выделить в качестве самостоятельной группы славянские правовые системы (например, Болгария и др.). Современная правовая система России, при всех ее особенностях, более родственна именно романо-германской правовой семье.

В числе признаков романо-германской правовой семьи выделяют следующие:

- единая иерархически построенная система источников права, включающих конституционные законы, кодексы, текущие законы и подзаконные акты;

- приоритетное место в системе нормативных правовых актов занимают законы, разрабатываемые и принимаемые высшими представительными органами;

- наличие писанных конституций, которым свойственна особая значимость, особый юридический авторитет;

-в конституциях определяются основы государственного и общественного строя, структура и компетенция государственных органов;

- разработана особая процедура принятия Конституции, существуют специальные органы, призванные ее охранять (например, Конституционный совет во Франции, Конституционный Суд в России и т.д.) и особая процедура ее изменения и отмены;

- наличие и действие (в большинстве стран) гражданских, уголовных, гражданско-процессуальных, уголовно-процессуальных и других кодексов;

- важное значение имеют подзаконные нормативные правовые акты (регламенты, инструкции и др.);

- своеобразное положение обычая, относимого судебной практикой к числу вспомогательных источников права;

- деление права на частные (отрасли и институты, регулирующие отношения частных лиц) и публичные (определяющие конституцию, порядок деятельности государства, отношение государства к индивиду);

- сходность структуры отрасли и правовых институтов, обусловленная существующими традициями, сходством правовых принципов, общим понятийным фондом (единый смысл основных понятий и категорий).

Англосаксонская правовая семья. Эта правая семья развивалась автономно. Связь с европейским континентом не оказала на нее значительного влияния.

В англосаксонской правовой семье сама концепция права, система источников права, юридический язык иные, чем в системах романо-германской правовой семьи. Данная правовая семья включает две группы: группу английского права и право США.

В первую группу английского права входят, наряду с Англией, Северная Ирландия, Канада, Австралия и Нова Зеландия, бывшие колонии Британской империи.

Ко второй группе относятся США, право которой практически самостоятельно, хотя имело своим первоначальным источником английское право.

История английского права уходит в далекое прошлое. Изначально правосудие в основном осуществлялось королевскими судами в Лондоне. В результате их деятельности постепенно сложилось общее право – сумма решений-прецедентов, которыми впоследствии руководствовались все суды. Иными словами, общее право – это система, несущая на себе глубокий отпечаток истории.

На современном этапе развития английского права общее право включает вопросы уголовного, договорного, гражданского права. Как видим, суды в Англии имеют общую юрисдикцию и рассматривают разные категории дел: и гражданские, и торговые, и уголовные и др.

Современное англосаксонское право придает исключительное значение судебному прецеденту, как источнику права: суды решают дела, руководствуясь не законами (статутами, биллями и т.п.), а предшествующим решением вышестоящего суда страны (или штата) по аналогичному делу. Вместе с тем наряду с судебной практикой определенное значение придается статутному праву, то есть законам и подзаконным актам, принятым во исполнение закона. Примечательно то, что Англия не имеет писанной конституции в форме Основного закона и кодексов европейского типа. То, что в этой стране обычно называют конституцией, - это комплекс норм законодательного и судебного происхождения, призванных ограничивать произвол власти и обеспечивать права и свободы личности.

С позиции более конкретного подхода можно назвать следующие признаки данной семьи:

- основным источником права выступает судебный прецедент, сформулированный судьями в их решениях по конкретному делу и распространяющийся на аналогичные дела;

- большая гибкость норм общего права и меньшая их абстрактность в сравнении с нормами права романо-германских систем;

- степень значимости прецедента зависит от места в судебной иерархии суда, рассматривающего дело;

- наделение судов общей юрисдикцией, в связи с чем, они рассматриваю разные категории дел: и гражданские, и торговые, и уголовные и др.;

- отсутствие классического деления права на публичное и частное;

- нет ярко выраженного деления права на отрасли;

- вспомогательная роль, в сравнении с судебными прецедентами, статутного права и юридических обычаев.

Существенное отличие американского права от английского в том, что в нем существует федеральное законодательство и законодательство штатов. Суды каждого штата осуществляют свою юрисдикцию самостоятельно. Поэтому необязательно, чтобы решение, принятое судами одного штата, соответствовали решениям судов других штатов.

Мусульманская правовая семья. Мусульманская правовая семья охватывает значительное число государств, исповедующих ислам (Афганистан, Иран, Пакистан, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Сирия, Турция, Тунис, Алжир, Египет, Иордания и т.д.).

Система мусульманского права отличается ярко выраженной религиозной окраской. Она основана на Коране (священной книге мусульман), Сунне (сборнике преданий о деятельности и высказываниям пророка Мухаммеда), а также на обычаях – адатах. Известно, что нормативные предписания Корана и Сунны сравнительно немногочисленны . Наиболее обстоятельно они регулируют брачно-семейные и наследственные отношения. Существенно то, что большинство положений Корана и Сунны раскрывают принципы, на которых должна строиться повседневная жизнь мусульман.

Источником мусульманского права является также Иджма - сводный комментарий древних правоведов, знатоков ислама, имеющий практическую значимость. Наиболее поздним источником мусульманского права является Кияс - правила применения шариата (норм мусульманского права) к новым жизненным ситуациям по принципу аналогии.

За последние два столетия процесс влияния европейских правовых систем затронул все исламские страны. Мусульманское право восприняло идею кодификацию. В конце XIX века в Египте и других странах Ближнего Востока были приняты гражданские кодексы западного образца. В первой половине XX века законы, регулирующие семейные отношения, были приняты в Египте, Судане, Турции. Вместе с тем содержание названных законодательных актов подтверждает то, что мусульманское право воспринимает в основном внешнюю, а не внутреннюю содержательную сторону светских правовых систем.

Признаки мусульманской правовой семьи:

- источниками данного права являются религиозно-нравственные нормы и ценности, содержащиеся в Коране, Сунне, Иджме и распространяющиеся на мусульман;

- весьма тесные переплетения юридических положений с религиозными, философскими, моральными постулатами, а также с местными обычаями в целом образуют единые правила поведения;

- особое значение в системе источников права придается трудам ученых-юристов (доктрины), конкретизирующие и толкующие первоисточники, лежащие в основе конкретных решений;

- отсутствует классическое деление права на частное и публичное (глава следует за главой без логического разграничения законов, которые бы следовало отнести к частному либо к уголовному праву);

- основные отрасли мусульманского права: уголовное право, судебное право и семейное право;

- нормативные правовые акты (законодательство), в сравнении с религиозными источниками имеют вторичное значение;

- судебная практика в собственном смысле (правовой прецедент) не признается источником права;

- юридическая теория и судебная практика основаны на доминировании идеи обязанности с позиции их неукоснительного исполнения, а не право человека (как это имеет место в романо-германской и англосаксонских правовых семьях);

- к судьям, как правило, предъявляются высокие квалификационные требования в плане их религиозно-правовой подготовки;

- судебной практике свойственна простота. Иерархия судов в большинстве мусульманских стран отсутствует. Судья единолично рассматривает дела всех категорий. Исключение составляет Египет, отказавшийся от мусульманских судов.

Многие мусульманские государства заявляют в своих конституциях и законах о верности принципам ислама. Есть такие положения в Конституции Марокко, Туниса, Сирии, Ирана, Пакистана и др. По-видимому, это обстоятельство (верность исламу) объясняет то, что мусульманское право, несмотря на существенное влияние европейских правовых систем в целом остается самостоятельной правовой семьей, оказывающей существенное влияние на миллионы людей в разных странах.

Правовая система современной России. Каждая страна строит правовую систему, беря во внимание индивидуальные особенности исторического развития. Поэтому правовые системы различных государств отличаются друг от друга и имеют свои характерные черты. Среди существующих в современном мире правовых систем, следует выделить правовую систему современной России.

Российское право сходно с романо-германским правом. Это проявляется в основном в кодифицированном характере российского законодательства, в приоритете (доминировании) закона, по сравнению с другими источниками (формами) права.

Существенно то, что масштабные интеграционные процессы в современном мире придают особую актуальность сравнению и сближению различных правовых систем. Интенсивное развитие экономики, торговли, науки и культуры обусловливает укрупнение связей и последующих контактов государств. С этой точки зрения отметим тенденцию сближения правовой системы России (по источникам и содержанию – ст.2 Конституции РФ и др.), прежде всего, с семьей романо-германского права (доминирующее место закона в системе форм (источников) права; деление права на публичное и частное, на соответствующие отрасли и др.), не утрачивая своей самобытности. Кроме того, Россия восприимчива и к традициям семьи общего (англосаксонского) права, допуская в отдельных случаях в правоприменительной практике и толковании действие принципа прецедента.

Контрольные вопросы по теме

2. Какие структурно-функциональные элементы свойственны национальным правовым системам?

4. Какова общая характеристика романо-германской (континентальной) правовой системы?

5. Каковы общие черты англосаксонской правовой семьи?

6. Назовите особенности правовой система США.

7. Каковы особенности мусульманской правовой семьи?

8. Назовите основные источники мусульманского права.

9. Каково влияние западных правовых систем на мусульманское право?

10. Раскройте особенности правовой системы современной России.

Романо-германская правовая семья имеет наибольшее распространение. Она характерна для всей континентальной Европы, Латинской Америки, большинства стран Африки, многих государств Азии.

Иногда данный тип правовых систем имеет влияние и в других регионах, таких, например, как штат Луизиана в США или провинция Квебек в Канаде, которые являются своего рода анклавами романо-германского права в системе англосаксонского права. В таком случае их называют регионами со смешанной юрисдикцией.

Романо-германская правовая семья – самая древняя. Ее корни можно отыскать и в Древнем Вавилоне, и в Древнем Египте, и в Древней Греции. Но основа романо-германской правовой семьи была заложена в Древнеримском государстве, где, как известно, впервые стали развиваться нормативные абстрактные положения (в отличие от древних казуальных законов, где степень абстрагирования была минимальной).

Как таковая романо-германская система появляется в XII–XIII вв., т. е. после рецепции в Европе римского права. В дальнейшем в развитии этой системы наибольших результатов добились германские юристы (отсюда и название правовой системы – романо-германская). Иногда данная правовая семья называется семьей континентального права, что подчеркивает принципиальное различие романо-германского права, возникшего на Европейском континенте, от общего права, возникшего в Европе (в Англии), но за пределами этого континента.

Значительный импульс в развитии романо-германской правовой системы имел место в период после буржуазных революций в Европе, когда начался активный процесс кодификации права. К этому времени в континентальной Европе лидером в правовом развитии стала Франция. Особое значение в правовой истории сыграли два французских кодекса – Гражданский кодекс 1804 г. (его еще называют Кодексом Наполеона в связи с тем, что император принимал личное участие в его разработке. В его разработке приняли участие такие французские юристы, как Проталис, Пронше и др.) и Уголовный кодекс 1810 г. Эти нормативные акты стали образцом кодифицированного права, которое стало перениматься другими государствами, включая и Россию.

Важнейшей чертой романо-германского права является его органическая связь с римским правом. Она обусловлена рецепцией римского права, которую осуществили все страны романо-германской правовой семьи. Рецепция – это воспроизведение высокоразвитой системы права, которая существовала ранее в современных правовых системах.

Важнейшими формами рецепции римского права были: изучение римского права как достояния культуры; исследование, анализ и комментирование юридических источников, использование норм позитивного права в процессе принятия нормативно-правовых актов и методики их создания и применения; восприятия и использования понятий и основных идей, накопленных предыдущими поколениями, и т. п.

Таким образом, система права стран романо-германской правовой семьи – это многогранное правовое явление, которое сформировалось под влиянием римского права и в своем единстве логично объединяет соответствующие составляющие: нормы, принципы, институты и отрасли права.

В романо-германской правовой семье выделяются активные элементы, тесно взаимосвязаны между собой, в частности: право как система общеобязательных норм, которые выражены в законе и других источниках права; правовая идеология является активной стороной правосознания; судебная (юридическая) практика.

Важной составляющей системы права романо-германской правовой семьи является норма права, фундамент которой составляет норма классического римского права, создание которой осуществлялось путем вывода единого правила из определенного количества типовых прецедентов, опосредовавших не только обособленность от конкретных случаев, но и дающих возможность самостоятельного их применения на практике.

Норма права в романо-германском праве поднята на самый высокий уровень, ее понимают и оценивают, как правило, поведение, обладающее всеобщностью и имеющее более серьезное значение, чем только лишь ее применение судьями в конкретном деле.

Во всех странах романо-германской правовой семьи правовую норму понимают как общее и общеобязательное и формально-определенное правило поведения, которое может неоднократно применяться к неопределенному кругу лиц и случаев.

Правовая норма не создается судьями, а появляется как результат теоретических размышлений, основанных на изучении практики и на принципах справедливости, нравственности и учитывании взаимосвязи правовой системы со всеми другими социальными системами. В то же время норма права лишается хаотичности, бессистемности практики, у нее устраняются случайные элементы и этим упрощается понимание самого права. Такое понимание права соответствует традиции, согласно которой оно рассматривается как модель общественных отношений.

Романо-германская правовая семья более доктринальная в смысле восприятия и абсорбирования правовых теорий и доктрин, чем англосаксонская правовая система. В соответствии со сложившейся в пределах романо-германского права концепции (во Франции, Италии, Германии и т. д.) право не должно быть только профессиональным достоянием юристов. В системе континентального права существуют общие принципы и идеи, на основе которых формируется и развивается право.

Право стран романо-германской правовой семьи – это всегда право, основанное на принципах. На формирование принципов системы права стран романо-германской правовой семьи существенное влияние оказало римское право. С практическим использованием римских норм и институтов в право континентальной Европы внедряются и соответствующие принципы права римской юриспруденции, формирование которых непосредственно связано с исследованием римских источников права, преимущественно Кодификации Юстиниана. Такие общетеоретические принципы, как принцип верховенства права и верховенства закона, принцип юридического равенства перед законом и судом, принцип справедливости правосудия, принцип недопустимости повторного наказания за одно и то же правонарушение и другие принципы берут свое начало из классического римского права.

Тесная связь с римским правом во многом предопределила другие особенности романо-германского права:

1) основной источник – нормативные правовые акты. Данная правовая система предполагает, что правоприменитель осуществляет квалификацию тех или иных действий на основе имеющихся правовых нормативов. В странах с романо-германской правовой системой роль судебного прецедента как источника права по сравнению с нормативно-правовым актом незначительна. Судебный прецедент, как правило, в континентальной правовой семье признавался и признается. Но он является вторичным, а не первичным источником права. И в данном случае можно и нужно говорить о приоритете закона перед прецедентом – продуктом судейского правотворчества;

2) главная роль в формировании права отводится законодателю. В период становления государств в континентальной Европе главным законодателем являлся монарх (за редким исключением). Но уже в период расцвета Средневековья в Европе появляются представительные органы (например, в Англии – парламент, во Франции – Генеральные штаты), которые от имени государства также, наряду с монархом, принимают участие в принятии законов, т. е. в формировании позитивного права. В дальнейшем они занимают доминирующее положение в принятии законов, а после буржуазных преобразований прерогатива издания законов всецело переходит к представительным органам;

3) четко выраженное деление на отрасли права. Данное деление в большинстве стран континентальной Европы произошло значительно раньше и носило более последовательный характер, чем в России;

5) высокий уровень нормативных обобщений достигается при помощи кодифицированных нормативных актов. В отличие от других правовых семей, в романо-германской правовой семье кодификация имеет глубокие исторические корни и охватывает практически все отрасли и институты права.

Среди источников права важнейшую роль играют нормативно-правовые акты, которые имеют ряд признаков, присущих для романо-германской правовой семьи:

1) исходят от государства, являются результатом деятельности компетентных субъектов правотворчества;

2) содержат в себе правовые нормы;

3) имеют определенную документально-письменную форму;

4) принимаются и осуществляются в юридически урегулированном процедурно-процессуальном порядке;

5) их реализация обеспечивается комплексом мер государственного воздействия, в том числе и мерами государственного принуждения. Последнее предполагает, что в случае нарушения норм права государство применяет соответствующие меры государственного воздействия в виде уголовно-правовых, гражданско-правовых, административно-правовых и иных санкций в отношении нарушителей.

Нормативно-правовые акты классифицируются по различным основаниям: по субъекту правотворчества, по сфере действия, по сроку действия, по предмету правового регулирования и др.

В целом все источники права во многих странах романо-германской семьи часто классифицируются по комплексу критериев, которые включают в себя их юридическую силу, социальную значимость и степень распространенности среди других источников права.

По данным критериям выделяют, соответственно, первичные и вторичные источники права. Первичные источники охватывают собой нормативные акты и обычаи. Иногда к первичным источникам относят также общие принципы права.

К вторичным источникам относятся судебная практика, судебные прецеденты и доктрины, которые имеют определенный юридический вес в странах романо-германской правовой семьи тогда, когда первичные источники отсутствуют или же когда они не в полной мере могут регулировать соответствующие общественные отношения.

Среди первичных источников романо-германского права первостепенную роль играет закон, который является основой правопорядка. В отличие от законов других правовых семей (например мусульманской или англосаксонской) занимает высшую ступеньку в иерархии всех источников права.

Иерархия имеет место и в самих законах. Как правило, законы в странах романо-германской правовой семьи имеют соответствующий иерархический структурный ряд: конституционные законы; кодексы; обычные законы.

Следует отметить, что закон в странах романо-германского права рассматривается не только в узком, своем изначальном смысле как акт, исходящий от законодательного органа, принятый в особом процессуальном порядке, обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения, но и в более широком контексте.

Под законом в широком смысле (при расширительном толковании) понимаются практически все нормативно-правовые акты. Другими словами, в этом случае под законом понимаются фактически все письменные юридические акты, принятые в установленном порядке компетентными субъектами правотворчества и содержащими нормы права (иногда закон в широком смысле обозначается как законодательство).

К первичным источникам романо-германской правовой семьи относятся и правовые обычаи. Данные источники права в различных странах континентального права играют различную роль. Так, во Франции и Германии они имеют весьма ограниченное влияние. В то же время в некоторых провинциях Испании, в особенности в Каталонии, обычное право, сформированное на базе местных обычаев, почти полностью заменяет собой национальное гражданское право и, в силу этого, вполне обоснованно рассматривается как весьма важный первичный источник права.

У судебного прецедента в странах романо-германской правовой семьи имеются особенности соотношения с законом. В отличие от стран англосаксонской системы права в странах романо-германской закон неизменно находится на первом плане по отношению к прецеденту, который, по общему правилу, возникает и действует в соответствии с законом.

Наряду с судебным прецедентом к числу вторичных источников права в романо-германском праве относят доктрины.

Отметим, что в самом широком смысле доктрина в романо-германском праве употребляется: а) как учение, философско-правовая теория (например, в Западной Европе возникла доктрина марксизма, оказавшая огромное влияние на развитие многих государств Европы, в первую очередь в России); б) как мнения ученых-юристов по тем или иным вопросам, касающимся сущности и содержания различных юридических актов, по вопросам правотворчества и правоприменения; в) как научные труды наиболее авторитетных исследователей в области государства и права; г) в виде комментариев различных кодексов, отдельных законов и др.

Следует отметить, что доктрины опосредованно влияют на законодателя. Им приходится становиться на сторону той или иной юридической концепции. Доктрины создают способы, методы толкования и реализации права, генерируют идеи, создают правовые понятия. Они оказывают значительное влияние на правоприменительный процесс, особенно в тех случаях, когда имеются пробелы или коллизии в праве.

Таким образом, романо-германская правовая семья имеет определенные особенности, присущие только ей, в частности: органическая связь с римским правом; образования и формирования романо-германского права на основе изучения римского и канонического права в итальянских, немецких и французских университетах; ярко выраженная доктринальность и концептуальность по сравнению с другими правовыми семьями; в системе источников права закон имеет особую, доминирующую роль; абстрактный характер норм права; ярко выраженный кодифицированный характер; разделение на публичное и частное право.

Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Правовые семьи континентального права Романская (южно-европейская) правовая. Презентация на заданную тему содержит 12 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!

Правовые семьи континентального права Романская (южно-европейская) правовая семья Германская (центрально-европейская) правовая семья Самой старинной правовой системой западной правовой традиции является континентально-европейское право, которое заслуженно считается старшей ветвью западного права

Особенности романо-германской правовой системы Первой родовой особенностью романо-германской правовой системы следует считать тот факт, что она глубоко укоренена в римском частном праве, сформировалась под его влиянием и сохранила многие его атрибуты Историческое начало правовой системы положено принятием Кодекса Юстиниана (Corpus Juris Civilis) 533—534 гг. Все эти страны в той или иной мере реципировали, т. е. взяли за основу, римское право, но не конкретные нормы, а его принципы Сильное влияние римского частного права на данную систему сохраняется до сегодняшнего дня. Все ее основные институты, концепции, фикции, приемы, лексика и структура материального права основаны на римском праве Правовая система завершила свой длительный процесс развития кодификацией в виде французского Гражданского кодекса 1804 г.

Особенности романо-германской правовой системы Вторая родовая особенность - доктринальность и логичность Этот фактор объясняет систематизированность, научную организованность, логичность и теоретичность этого права. Третья родовая особенность - склонность к кодификации как форме упорядоченности права. Во всех странах романо-германского права кодифицированы основные отрасли материального частного права и процессуального права.

Особенности романо-германской правовой системы Четвертая особенность романо-германского права наблюдается в его подходе к структуре материального права. Испытывая сильное влияние римского права на его формирование, романо-германское право делит материальное право на публичное и частное, а внутреннее частное право — на гражданское и коммерческое; международное частное право является третьим компонентом частного права. Пятой исторической особенностью романо-германской правовой системы является повышенный статус, который она предоставляет частному праву в отношении публичного права, т.е. принцип первичности частного права и вторичности публичного права. Во французском праве в понятие частного права входят не только гражданское, коммерческое и международное частное право, но и уголовное и даже гражданское процессуальное право. В системе романо-германского права частное право считается предопределяющим. Традиционно в системах континентально-европейского права частное право более развито и более совершенно, чем публичное право.

Особенности романо-германской правовой системы Шестая особенность - материальное право считалось важнее процессуального права, т.е. принцип первичности материального права и вторичности процессуального права. Исходя из этого превосходства материального права над процессуальным, данная система уделяла последнему незначительное внимание. В отличие от этой философской позиции в системах общего права действовал принцип превосходства процессуального права над материальным. В системах общего права наивысшая форма защиты права находится в нормах процессуального права. Не случайно, что настоящими героями общего права являются "процессуалисты", т.е. судьи и адвокаты, а не "материалисты", т.е. те, кто принимает (законодатели) или комментирует (ученые-профессора) нормы материального права, или те практикующие юристы, которые в своей работе лишь дают консультации по вопросам материального права и не участвуют в судебной фазе правового спора.

Особенности романо-германской правовой системы Седьмая историческая особенность - законодательство считается высшим источником права, т.е. принцип первичности законодательства (господства закона) и вторичности судебной практики. Так как законодательство выражает волю законодателя как высшего органа власти, оно стоит выше судебного решения, которое в континентально-европейской правовой традиции является ненормативным источником права, а лишь вспомогательным. Так, например, в некоторых системах романо-германского права (в Германии и Испании, где действуют соответственно принципы standige rechtsprechung или jurisprudentia obligatoria), судебный прецедент является нормативным источником права. Восьмая особенность. Наряду с принципом господства закона в системах романо-германского права также действует сходная теория господства права, проявляющаяся в форме повышения роли государства в обществе (усиления государства) и превращения многих аспектов общественных отношений в правоотношения. Усиление роли государства и повышение значимости государства в обществе соответственно сужают сферы личной автономии и зоны общественной жизни, где не должно чувствоваться присутствия государства.

Особенности романо-германской правовой системы Девятая особенность. Одной из главнейших особенностей системы романо-германского права является тот факт, что в сфере уголовно-процессуального права действует принцип инквизиции, т.е. тотального отрицания принципа состязательности. Главными признаками этого инквизиционного процесса являются следующие: либеральное правило относительно допустимости всех доказательств, имеющих значение для дела; субъективный стандарт доказывания, согласно которому вина подсудимого должна быть доказана до "внутреннего убеждения" судьи; предоставление государственному обвинителю права обжаловать оправдательное решение суда первой инстанции по делу; фактический пересмотр решения суда первой инстанции в суде апелляционной инстанции; допустимость рассмотрения гражданского иска тем же судом, который рассмотрел соприкасающееся уголовное дело, возникающее из одного и того же факта.

Особенности романо-германской правовой системы Десятая особенность. В области гражданского процессуального права система романо-германского права проявляет еще одну историческую особенность, здесь присутствуют следующие признаки: эпизодичность судебной стадии процесса; инквизиционный характер досудебной стадии процесса, инквизиционный метод допроса на стадии судебного слушания, допустимость сложения начатого разбирательства дела для того, чтобы дать сторонам возможность собрать дополнительные доказательства по делу, в этом случае новое разбирательство дела после его отложения начинается сначала; субъективный стандарт доказывания; неприменение института суда присяжных при рассмотрении фактических аспектов дела; применение института судебного поручения как способа досудебного собирания доказательств в другом городе или районе; фактический пересмотр решения суда первой инстанции в суде апелляционной инстанции (de novo review); правило, согласно которому проигравшая сторона оплачивает не только свои, но и все расходы выйгравшей стороны; право суда выйти за пределы исковых требований в своем решении; правило, согласно которому протокол судебного заседания должен отражать не дословно все, что было сказано в ходе разбирательства • erbatim transcript), а лишь все существенные моменты (minutes) разбирательства дела, и т.д.

Особенности романо-германской правовой системы Одиннадцатая особенность. Своеобразность структуры высшего звена судебных органов является еще одной особенностью системы романо-германского права. Во всех этих странах имеется множество верховных судов. В связи с этой особенностью замечается еще феномен, который присутствует только в странах романо-германского права, а именно система административного контроля министерства юстиции над судами. Двенадцатая особенность. В странах континентально-европейского права признается принцип независимости суда, но дух этого принципа нарушается, особенно в отношении материальной, кадровой и профессиональной независимости судебной власти. Административный контроль министерства юстиции над судами проявляется в таких формах, как наделение министерства юстиции правом на проведение аттестации судьи, осуществление контроля за кадровой политикой судов, проведение программ по повышению квалификации судьи и т.д. В системе континентально-европейского права министр юстиции является не только главой прокуратуры, но и начальником судей.

Особенности романо-германской правовой системы Другие особенности: 13. Романо-германская правовая традиция характеризуется специфическое формой правового мышления, а именно дедуктивным и абстрактным мышлением. 14. Структура опубликованного судебного решения в странах континентально-европейского права характеризуется анонимностью автора решения суда, неразглашением особого мнения судьи, анонимностью сторон и участвующих в деле адвокатов. 15. Своеобразность употребляемых юридических фикций. 16. Специфическая юридическая терминология. 17. Антиформализм права, т.е. нетерпимость к лишней формальности права. 18. Специфическая правовая идеология является еще одной особенностью романо-германского права и сводится к принципу коллективизма.

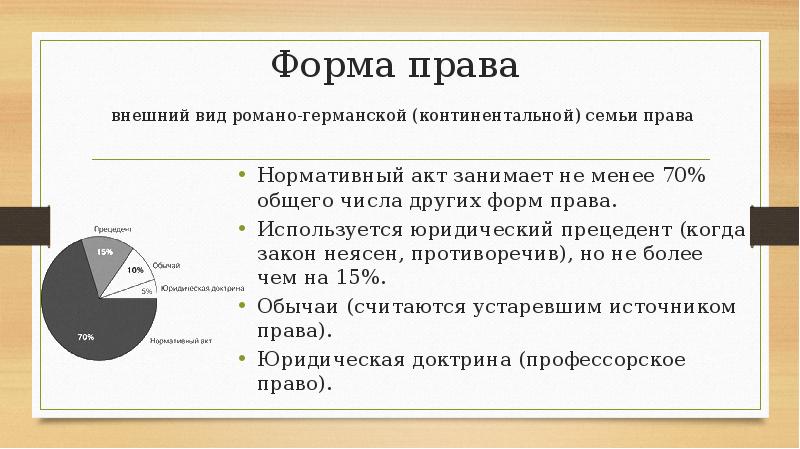

Форма права внешний вид романо-германской (континентальной) семьи права Нормативный акт занимает не менее 70% общего числа других форм права. Используется юридический прецедент (когда закон неясен, противоречив), но не более чем на 15%. Обычаи (считаются устаревшим источником права). Юридическая доктрина (профессорское право).

Список литературы 1. Кристофер Осакве Сравнительное правоведение. Учебно-практическое пособие. 2002 г. (Подробнее на livelib.ru:) 2. Марченко М. Н. Сравнительное правоведение: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. — Проспект М, 2017г. — 784 с. 3. Чиркин В.Е. "Сравнительное правоведение: Учебник для магистратуры" Изд.: Инфра-М., 2015г.

В мире существуют различные правовые системы и правовые семьи, отражающие особенности соответствующих эпох, цивилизаций, стран, народов, континентов. Различают национальные правовые системы и межнациональные (семьи или отдельные группы систем).

Национальная правовая система - органический элемент конкретного общества, его истории, культуры, традиций, социального уклада, географического положения и т.д.

Правовая семья - это несколько родственных национальных правовых систем, которые характеризуются сходством некоторых важных признаков (пути формирования и развития; общность источников, принципов регулирования, отраслевой структуры; унифицированность юридической терминологии, понятийного аппарата; взаимозаимствование основных институтов и правовых доктрин).

В зависимости от вышеназванных признаков выделяют следующие основные правовые семьи (см. схему 23).

¦ Романо- ¦ ¦ Англо- ¦ ¦ Семья ¦ ¦ Семья ¦

¦германская семья¦ ¦саксонская семья¦ ¦религиозного¦ ¦традиционного¦

1) романо-германскую (семью континентального права);

2) англосаксонскую (семью общего права);

3) религиозную (семью мусульманского и индусского права);

4) традиционную (семью обычного права).

К романо-германской правовой семье относятся правовые системы Италии, Франции, Испании, Португалии, Германии, Австрии, Швейцарии и др.

В качестве самостоятельной группы правовых систем в рамках романо-германской правовой семьи можно выделить славянские правовые системы (Югославии, Болгарии и т.д.). Современная правовая система России при всех ее особенностях более родственна именно романо-германской правовой семье.

Среди признаков романо-германской правовой семьи можно выделить следующие:

единая иерархически построенная система источников писаного права, доминирующее место в которой занимают нормативные акты (законодательство);

главная роль в формировании права отводится законодателю, который создает общие юридические правила поведения; правоприменитель же (судья, административные органы и т.п.) призван лишь точно реализовать эти общие нормы в конкретных правоприменительных актах;

писаные конституции, обладающие высшей юридической силой;

высокий уровень нормативных обобщений достигается при помощи кодифицированных нормативных актов;

весомое положение занимают подзаконные нормативные акты (регламенты, инструкции, циркуляры и др.);

деление системы права на публичное и частное, а также на отрасли;

правовой обычай и юридический прецедент выступают в качестве вспомогательных, дополнительных источников;

на первом месте находятся не обязанности, а права человека и гражданина;

особое значение имеет юридическая доктрина, разработавшая и разрабатывающая в университетах основные принципы (теорию) построения данной правовой семьи.

Основой возникновения романо-германской правовой семьи послужило римское право. В своем становлении романо-германская правовая семья прошла три главных этапа:

1) эпоха Римской империи - XII в. н.э. - зарождение римского права и его упадок в связи с гибелью Римской империи (476 г. н.э.), господство в Европе архаических способов решения споров - поединки, ордалии (испытания), колдовство и т.д., т.е. фактическое отсутствие права;

2) XIII - XVII вв. - возрождение (ренессанс) римского права, распространение его в Европе и приспособление к новым условиям, достижение независимости права от королевской власти;

- кодификация права, принятие Конституций (в США, Польше, Франции и т.п.), появление отраслевых кодексов (Гражданский кодекс Франции 1804 г., Гражданское уложение Германии 1896 г.), создание национальных правовых систем.

К англосаксонской правовой семье относятся национально-правовые системы Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и др.

Данная семья характеризуется следующими признаками:

основным источником права выступает судебный прецедент (правила поведения, сформулированные судьями в их решениях по конкретному делу и распространяющиеся на аналогичные дела);

ведущая роль в формировании права (правотворчестве) отводится суду, который в этой связи занимает особое положение в системе государственных органов;

на первом месте находятся не обязанности, а права человека и гражданина, защищаемые прежде всего в судебном порядке;

главенствующее значение имеет в первую очередь процессуальное (процедурное, доказательственное) право, которое во многом определяет право материальное;

нет кодифицированных отраслей права;

отсутствует классическое деление права на частное и публичное;

широкое развитие статутного права (законодательства), а юридические обычаи выступают в качестве вспомогательных, дополнительных источников;

юридические доктрины, как правило, носят сугубо прагматический, прикладной характер.

В своем становлении англосаксонская правовая семья прошла четыре главных этапа:

1) до 1066 г. (нормандского завоевания Англии) - отсутствие общего для всех права; основным источником права являлись местные обычаи, различные для каждого региона;

2) 1066 - 1485 гг. (от нормандского завоевания Англии до установления власти династии Тюдоров) - централизация страны, создание в противовес местным обычаям общего права для всей страны, которое отправляли королевские суды;

3) 1485 - 1832 гг. - период расцвета общего права и его упадка; нормы общего права стали отставать от реальной действительности: во-первых, общее право было слишком формальным и громоздким, что снижало его эффективность; во-вторых, дела, которые было сложно либо невозможно решать, опираясь на общее право, стали разрешаться посредством возникшего "права справедливости", которое самостоятельно творил английский лорд-канцлер (представитель короля), исходя из принципов справедливости;

4) 1832 г. - наши дни - судебная реформа 1832 г.

в Англии, в результате которой судьи получили возможность по своему усмотрению решать юридические дела, опираясь как на общее право, так и на собственное убеждение справедливости (т.е. при рассмотрении дел судьями принимаются во внимание как образцы решения подобных дел в прошлом - судебные прецеденты, так и мнение судей, основанное на их собственном понимании справедливости, - "судьи творят право, право есть то, что говорят о нем судьи"); распространение данной системы на английские колонии, где они внедрились, согласуясь с местной спецификой.

К семье религиозного права относятся правовые системы таких мусульманских стран, как Иран, Ирак, Пакистан, Судан и др., а также индусское право общин Индии, Сингапура, Бирмы, Малайзии и др.

Среди признаков данной правовой семьи можно выделить следующие:

главный творец права - Бог, а не общество, не государство, поэтому юридические предписания даны раз и навсегда, в них нужно верить и соответственно строго соблюдать;

источниками права являются религиозно-нравственные нормы и ценности, содержащиеся, в частности, в Коране, Сунне, Иджме и распространяющиеся на мусульман, либо в Шастрах, Ведах, законах Ману и т.д. и действующих в отношении индусов;

весьма тесное переплетение юридических положений с религиозными, философскими и моральными постулатами, а также с местными обычаями образует в своей совокупности единые правила поведения;

особое место в системе источников права занимают труды ученых-юристов, конкретизирующие и толкующие первоисточники и лежащие в их основе конкретные решения;

отсутствует деление права на частное и публичное;

нормативно-правовые акты (законодательство) имеют вторичное значение;

судебная практика в собственном смысле слова не является источником права; во многом основана на идее обязанностей, а не прав человека (как это имеет место в романо-германской и англосаксонской правовых семьях).

К семье традиционного права относятся правовые системы Мадагаскара, ряда стран Африки и Дальнего Востока.

Признаками данной правовой семьи являются следующие:

доминирующее место в системе источников права занимают обычаи и традиции, имеющие, как правило, неписаный характер и передаваемые из поколения в поколение;

обычаи и традиции представляют собой синтез юридических, моральных, мифических предписаний, сложившихся естественным путем и признанных государствами;

обычаи и традиции регулируют отношения в первую очередь групп или сообществ, а не отдельных индивидов;

нормативные акты (писаные законы) имеют вторичное значение, хотя их принимается в последнее время все больше и больше;

судебная практика (юридический прецедент) не выступает в качестве основного источника права;

судебная власть руководствуется идеей примирения, восстанавливая согласие в общине и обеспечивая ее сплоченность;

юридическая доктрина не играет существенной роли в юридической жизни данных обществ;

архаичность многих ее обычаев и традиций.

Таким образом, правовые семьи неоднородны.

В каждой из перечисленных семей имеются свои отличительные особенности, одновременно неизбежно присутствуют и черты, присущие любому праву и любой правовой системе. Общий признак - все они выступают в качестве регуляторов общественной жизни, средством управления обществом, выполняют охранительную, защитительную и принудительную роль, стоят на страже прав человека и гражданина.

1. Дайте краткое определение права.

2. Назовите наиболее характерные признаки права.

3. Перечислите и раскройте содержание основных учений о праве.

4. Что понимается под принципами и функциями права?

5. Каково соотношение убеждения и принуждения в праве?

6. В чем особенности основных правовых семей мира? Поясните, что значит правовая семья.

7. Сформулируйте понятие правовой системы. Какова взаимосвязь права и правовой системы?

8. Объясните понятия права в объективном и субъективном смысле. Какие явления они отражают?

Алексеев С.С. Теория права. М., 1995.

Алексеев С.С. Право: опыт комплексного исследования. М., 1999.

Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия. М., 2000.

Байтин М.И. О современном понимании права // Журнал российского права. 1999. N 1.

Байтин М.И. Понятие права и современность // Вопросы теории государства и права. Саратов, 1998. Вып. 1/10.

Витрук Н.В. К вопросу об объективном и субъективном праве и о понятиях "объективное право" и "субъективное право" // Вопросы советского государства и права. Томск, 1966.

Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1988.

Ильин И.А. О сущности правосознания. М., 1993. С. 58, 33.

Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. М., 1958.

Кудрявцев В.Н. О правопонимании и законности // Государство и право. 1994. N 3.

Лейст О.Э. Три концепции права // Советское государство и право. 1991. N 12.

Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. Теоретико-информационный аспект. Саратов, 1994.

Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987.

Матузов Н.И. О праве в объективном и субъективном смысле: гносеологический аспект // Правоведение. 1999. N 4.

Нерсесянц В.С. Право и закон. М., 1983.

Общая теория государства и права. Академический курс. В 2 т. Т. 2 / Отв. ред. М.Н. Марченко. М., 1998. Гл. 1 - 3.

Правовая система социализма / Под ред. А.М. Васильева. Т. 1. М., 1986; Т. 2. М., 1987.

Радько Т.Н., Толстик В.А. Функции права. Н. Новгород, 1995.

Российское государство и правовая система / Под ред. Ю.Н. Старилова. Воронеж, 1999.

Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности). М., 2000.

Саидов А.Х. Введение в основные правовые системы современности. Ташкент, 1988.

Синюков В.Н. Российская правовая система. Саратов, 1994.

Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право как объект общей теории права // Советское государство и право. 1979. N 1.

Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М., 2000. Гл. 8, 10.

Читайте также: