Какой тип взаимодействия двух генов лежит в основе наследования окраски цветковых чешуй овса

Обновлено: 28.06.2024

Взаимодействие аллельных генов. Вы знаете, что гены, контролирующие альтернативные формы проявления определенного признака, называются аллельными. Известно несколько типов взаимодействия аллельных генов.

Полное доминирование — взаимодействие, при котором доминантный аллель полностью подавляет проявление рецессивного аллеля. Вследствие этого доминантный признак проявляется как у гомозигот АА, так и у гетерозигот Аа. Полное доминирование — наиболее распространенный тип взаимодействия аллельных генов. Например, у гороха желтый цвет семян полностью доминирует над зеленым, а гладкая поверхность — над морщинистой. У человека карий цвет глаз полностью доминирует над голубым, резус-положительность — над резус-отрицательностью, праворукость — над леворукостью, шестипалость — над пятипалостью (нормальным количеством пальцев рук) и т. п.

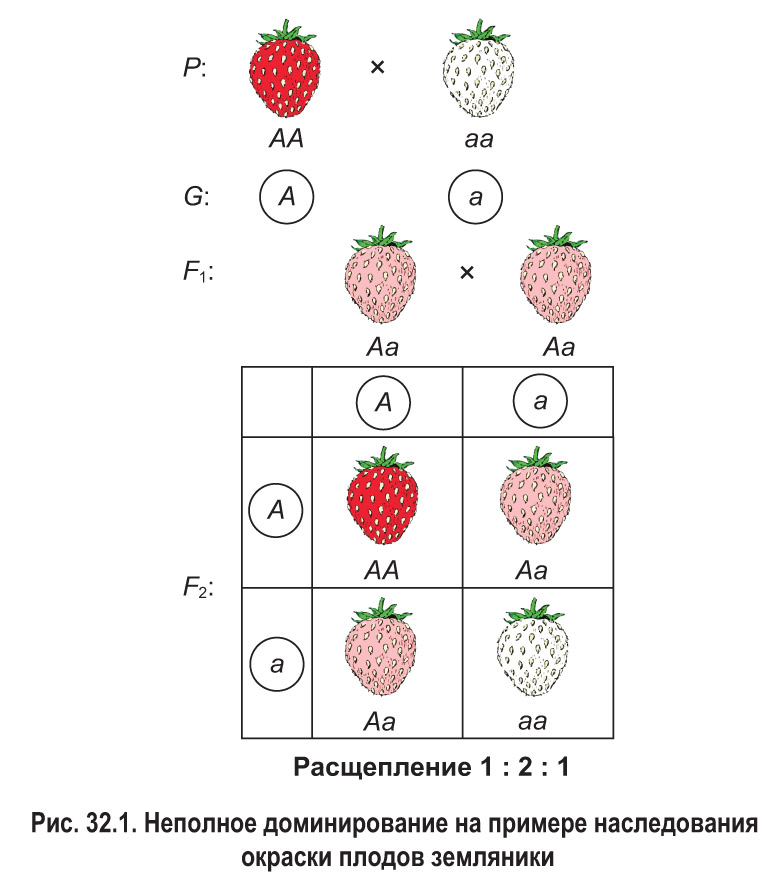

Некоторые аллельные гены взаимодействуют по типу неполного доминирования. В этом случае доминантный признак проявляется только при наличии двух доминантных аллелей в генотипе (АА). Если же организм гетерозиготен (Аа), т. е. имеет лишь один доминантный аллель, в фенотипе проявляется признак, промежуточный между доминантным и рецессивным.

Неполное доминирование наблюдается, например, при наследовании окраски плодов 1 земляники. У этого растения гомозиготные особи имеют либо красные (АА), либо белые (аа) плоды (рис. 32.1). Если скрестить такие растения, у всех гибридов первого поколения проявится промежуточный признак — розовая окраска плодов.

При неполном доминировании признак гетерозиготных особей отличается от признаков обеих гомозигот. Из-за этого во втором поколении наблюдается расщепление по фенотипу не 3 : 1, как при полном доминировании, а 1 : 2 : 1. Таким образом, в случае неполного доминирования расщепление по фенотипу совпадает с расщеплением по генотипу. В нашем примере одна часть гибридов второго поколения наследует красный цвет плодов (АА), две части — розовый (Аа) и одна часть — белый (аа).

По типу неполного доминирования наследуются и другие признаки живых организмов. Некоторые из них представлены в таблице 32.1 (не для запоминания).

Таблица 32.1. Некоторые признаки, при наследовании которых наблюдается неполное доминирование

Организм

Признаки гомозигот

Признак гетерозигот (промежуточный)

Курчавые или прямые волосы

Черное или белое оперение

Длинные или круглые корнеплоды

Ночная красавица (растение)

Красные или белые цветки

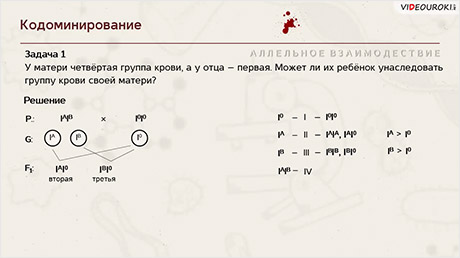

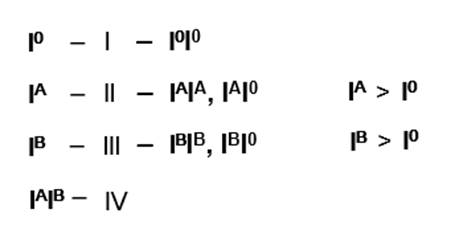

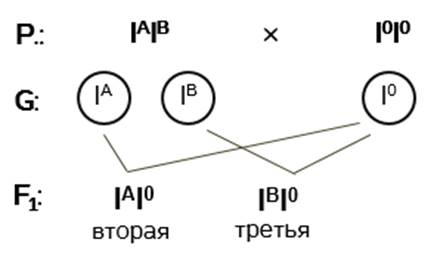

Еще одним типом взаимодействия аллельных генов является кодоминирование. В случае кодоминирования у гетерозиготных особей полностью проявляются оба аллельных гена. Классическим примером кодоминирования является взаимодействие генов у человека с кровью четвертой группы (по системе АB0).

Группы крови 0, А, В и АВ определяются геном I. Известны три разновидности этого гена: I A , I B , I 0 . Аллельные гены I A и I B полностью доминируют над I 0 , а между собой взаимодействуют по типу кодоминирования.

Ген I A обусловливает наличие на мембранах эритроцитов антигена А, ген I B определяет наличие другого антигена — В. Следовательно, у людей с генотипами I A I A и I A I 0 эритроциты несут только антиген А — это кровь второй (А) группы. У людей с генотипами I В I В и I В I 0 красные кровяные клетки содержат только антиген В — это кровь третьей (В) группы. Человек с генотипом I 0 I 0 имеет кровь первой (0) группы — на поверхности его эритроцитов отсутствуют антигены А и В.

У гетерозигот с генотипом I A I B гены I A и I B не подавляют проявление друг друга, а кодоминируют. Каждый из них в полной мере выполняет свою функцию, поэтому эритроциты содержат оба антигена (А и В). В результате этого возникает качественно новый признак — кровь четвертой группы.

1 Из курса биологии 7-го класса вам известно, что мелкие плодики земляники, развившиеся из завязей, находятся на поверхности разросшегося цветоложа. Оно не является настоящим плодом, но здесь для упрощения условимся называть эту структуру плодом.

Множественный аллелизм . Окраска семян гороха, наследование которой изучал Г. Мендель, определяется двумя аллелями — доминантным и рецессивным. Однако многие гены представлены не двумя, а бóльшим числом аллелей. Например, ген, определяющий у человека группы крови (по системе АВ0), как уже отмечалось, существует в трех формах — I A , I B , I 0 .

Явление существования гена более чем в двух аллельных формах называется множественным аллелизмом. При этом у любого организма, соматические клетки которого содержат диплоидный набор хромосом, имеется не более двух аллелей каждого гена.

Множественные аллели нередко образуют серии, в которой каждый предыдущий аллель доминантен по отношению к последующим. Так, ген, определяющий цвет шерсти кролика, представлен несколькими аллельными формами (рис. 32.2). При этом аллель С, обусловливающий черную окраску, доминирует над аллелями шиншилловой (с ch ), гималайской (с h ) и белой (с а ) окраски. Ген, контролирующий шиншилловую окраску, доминирует над генами, определяющими гималайскую и белую. И наконец, аллель с h доминантен по отношению к аллелю с а . Это можно выразить в виде: С > с ch > с h > с а . Подобным образом взаимодействуют гены, контролирующие окраску глаз у плодовой мушки дрозофилы (красная > коралловая > вишневая > абрикосовая и т. д. до белой), форму белых пятен на листьях клевера ползучего и др.

*Летальное действие генов. У ряда организмов обнаружены гены, которые в гомозиготном состоянии вызывают нарушения индивидуального развития, приводящие к гибели особей на ранних этапах онтогенеза (чаще всего в эмбриональном периоде). Такие гены называются летальными.

Например, у мышей летальным действием обладает доминантный ген Y, определяющий желтый цвет шерсти. Рецессивный ген y обусловливает серую окраску. Гомозиготные эмбрионы с генотипом YY погибают еще до рождения, а гетерозиготные мышата Yy являются жизнеспособными и имеют желтую шерсть. Поэтому при скрещивании желтых мышей (они могут быть только гетерозиготами) в потомстве наблюдается расщепление 2 желтые : 1 серая, а не 3 : 1 (рис. 32.3).

У карпа летальное действие имеет ген, определяющий недоразвитие чешуи. Гомозиготные особи гибнут до выхода из икринок, а гетерозиготные выживают. Такие карпы имеют чешую лишь на боковой линии тела, поэтому их называют линейными. Действие летального гена, обусловливающего укорочение клюва у кур, приводит к тому, что гомозиготные цыплята оказываются неспособными вылупиться из яиц. Клюв этих цыплят так мал, что они не могут пробить скорлупу и поэтому погибают. У человека известен доминантный ген, вызывающий у гомозиготных эмбрионов несовместимые с жизнью нарушения развития скелета. Гетерозиготные организмы выживают, у этих людей наблюдается укорочение средних фаланг пальцев — брахидактилия.*

*Некоторые гены обладают плейотропным ( множественным ) действием, т. е. контролируют не один признак, а несколько. Явление плейотропии объясняется тем, что один и тот же белок — продукт такого гена — может входить в состав разных тканей и (или) участвовать в различных биохимических процессах.

Анализирующее скрещивание . При полном доминировании одного аллеля над другим организмы, имеющие доминантный фенотип, могут иметь разные генотипы — АА или Аа. Как определить генотип особи, обладающей доминантным признаком? Это можно сделать по результатам скрещивания исследуемой особи с рецессивной гомозиготой (аа). Такое скрещивание называется анализирующим.

Например, у томатов ген, который определяет появление круглых плодов, полностью доминирует над геном, обусловливающим грушевидную форму. Допустим, что нужно установить генотип растения с круглыми плодами. Введем обозначения соответствующих генов: А — круглые плоды, а — грушевидные. Исследуемое растение может иметь генотип АА либо Аа. В этом случае записывают фенотипический радикал — ту часть генотипа, которая определяет фенотип организма. В нашем случае фенотипический радикал следует записать в виде А—.

Скрестим исследуемую особь с рецессивной гомозиготой, т. е. с растением, имеющим грушевидные плоды:

На этом уроке подробно рассмотрены примеры решения задач на аллельное и неаллельное взаимодействие генов: кодоминирование, комплементарность, доминантный эпистаз, полимерию. Также этот урок включает пример решения задачи на плейотропное действие гена

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока "Решение генетических задач. Взаимодействие генов"

Аллельное взаимодействие генов.

Кодоминирование.

Задача 1. У матери четвёртая группа крови, а у отца – первая. Может ли их ребёнок унаследовать группу крови своей матери?

Решение: вспомним обозначения и комбинации генов, определяющие фенотипические признаки при наследовании групп крови у человека.

Возвращаемся к задаче.

Записываем генотипы родительских форм. У матери – I A I B , у отца – I 0 I 0 .

Определяем гаметы, которые дают родительские организмы. Поскольку от гомогаметного отца ребёнок не может получить ни ген I A , ни ген I B , то у него не может быть четвёртой группы крови. У половины потомков этих родителей может быть только вторая группа крови, а у другой половины – только третья.

Ответ: нет, не может.

Задача 2. В родильном доме перепутали двух малышей. Первая пара родителей имеет I и II группы крови, вторая пара – II и IV. У одного из детей – II группа крови, а у второго – I группа. Помогите медперсоналу определить родителей обоих детей.

Решение: рассмотрим варианты генотипов первого ребёнка со второй группой крови. Это могут быть I A I A или I A I 0 . Анализируем генотипы родителей. И делаем вывод, что родителями ребёнка может быть как одна пара, так и другая.

Со вторым ребёнком всё значительно проще. Он гомогаметен, поскольку имеет первую группу крови. Значит, у обоих его родителей в генотипе должен быть ген I 0 . Такой вариант возможен только с первой парой родителей.

Ответ: ребёнок со второй группой крови – наследник второй пары родителей; ребёнок с первой группой крови рождён первой парой родителей.

Неаллельное взаимодействие генов.

Комплементарность (дополнительное взаимодействие).

Задача 3. У душистого горошка окраска цветков проявляется только при наличии двух доминантных генов: А и В. Если в генотипе имеется только один доминантный ген, то окраска не развивается. Какое потомство в первом и втором поколении получится от скрещивания растений с генотипами ААbb и ааВВ?

Решение: из условия задачи видно, что гены А и B отвечают за образование пигмента и его проявление. Но это происходит только у тех особей, в генотипе которых они встречаются вместе. В остальных случаях окраска не проявляется и цветки остаются белыми.

Записываем данные нам генотипы родительских форм. По фенотипу это два белых растения. Поскольку они гомозиготы, то образуют по одному типу гамет: Ab и aB.

В первом поколении получаем единообразие гибридов: 100% красноцветковых дигетерозигот.

Скрещиваем гибридов первого поколения между собой.

Дигетерозиготные особи дают по четыре типа гамет.

Строим решётку Пеннета.

Во втором поколении гибридов получаем два варианта потомков по фенотипу – крас-ные и белые. Девять красных и семь белых. Девять к семи – это одно из соотношений расщепления, характерное для комплементарного взаимодействия генов.

Ответ: в первом поколении гибридов все особи с красными цветками дигетерозиготные. Во втором – наблюдаем расщепление: девять красноцветковых растений к семи белоцветковым.

Задача 4. При скрещивании растений одного из сортов тыквы с жёлтыми и белыми плодами всё потомство первого поколения имело белые плоды. При скрещивании гибридов F1 между собой во втором поколении было получено: 204 растения с белыми плодами, 53 – с жёлтыми и 17 – с зелёными. Определите генотип родителей и тип наследования.

Решение: определяем тип наследования. Для этого составляем соотношение расщепления.

Получаем 12:3:1. Такая пропорция говорит нам о том, что это эпистаз.

Вводим буквенные обозначения генов и записываем признаки, которые эти гены определяют. Пускай А – ген, определяющий жёлтую окраску, а – зелёную. Ген B подавляет образование пигмента, а b – не оказывает влияния на окраску.

Расщепление во втором поколении 12:3:1 означает, что родительские формы этих гибридов были дигетерозиготными, поскольку дали четыре типа гамет. А так как в первом поколении гибридов наблюдалось их единообразие, значит родительские формы гибридов первого поколения были гомозиготами по двум признакам. Одни из аллелей этих гомозигот доминантные, а другие – рецессивные.

Записываем генотипы родительских форм гибридов первого поколения: AAbb и aaBB. Проверяем соответствие записанных генотипов с фенотипами, данными по условию задачи. Одни родительские формы жёлтые, другие – белые.

Получаемое первое поколение гибридов – белые дигетерозиготы.

Скрещиваем их между собой.

Получаем заданное расщепление по фенотипу у гибридов второго поколения.

Записываем ответ задачи. Родители: доминантная гомозигота по первому признаку и рецессивная гомозигота по второму, и рецессивная гомозигота по первому признаку, доминантная гомозигота по второму. Тип наследования – доминантный эпистаз.

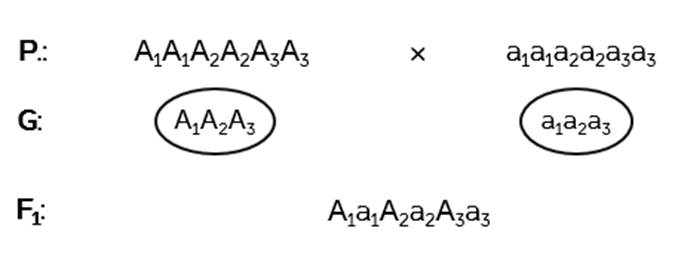

Задача 5. Рост человека определяется взаимодействием нескольких пар генов: А1a1A2a2А3a3. Люди с генотипом a1a1a2a2a3a3 имеют рост 150 см. С генотипом А1А1A2A2А3А3 – около 180 см (каждый доминантный ген добавляет к росту 5 см). Племя людей низкого роста порабощается ордой воинов с ростом в 180 см. Победители убивают мужчин и женятся на их женщинах. Какой рост будет у детей первого поколения от этих браков?

Решение: все гены отвечают за рост человека.

Записываем генотипы родителей. По условию – это доминантные и рецессивные гомозиготы.

Гомозиготы дают по одному типу гамет. В результате гибриды первого поколения будут гетерозиготами по трём парам генов.

Поскольку каждый доминантный ген прибавляет к самому малому росту в 150 сантиметров по 5 см, а доминантных гена в данном случае три, значит потомки будут иметь рост 165 сантиметров.

Ответ: 165 см.

Плейотропия.

Задача 6. У мышей ген доминантной жёлтой пигментации шерсти обладает гомозиготным летальным действием. Его аллель определяет рецессивную чёрную пигментацию и обеспечивает жизнеспособность мышей. Скрещены две жёлтые особи. Какое расщепление по окраске шерсти ожидается у гибридов первого поколения?

Решение: вводим буквенные обозначения генов. Пускай ген А обуславливает жёлтую окраску шерсти, а ген а – чёрную.

При этом отмечаем, что в гомозиготном состоянии доминантные гены приводят к нежизнеспособности потомства.

Записываем генотипы родительских форм.

Жёлтые жизнеспособные мыши могут быть только гетерозиготами.

Записываем генотипы гибридов первого поколения.

Получаем четыре части гибридов, из которых одна часть доминантных гомозигот оказывается нежизнеспособной.

Ответ: живыми в потомстве окажутся две части мышей с жёлтой шерстью и одна часть – с чёрной.

| Вложение | Размер |

|---|---|

| anohina_sbornik_zadach_po_genetike.docx | 99.67 КБ |

Бесплатный марафон подготовки к ЕГЭ на зимних каникулах

Учи.Дома запускает бесплатный марафон в котором каждый день. В течении 5 дней утром ты будешь получать одно задание по выбранному предмету, а вечером его решение. Твоя задача, успеть выполнение задание до того как получишь ответ.

Бесплатно, онлайн, подготовка к ЕГЭ

Предварительный просмотр:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №450 Курортного района Санкт-Петербурга

Решение задач по генетике

Взаимодействие неаллельных генов

Анохина Елена Викторовна,

учитель биологии высшей категории

ГБОУ СОШ № 450 Курортного района

Сборник включает задачи на взаимодействие неаллельных генов:

- Комплементарность

- Эпистаз

- Полимерия

I Комплементарность – форма взаимодействия неаллельных генов, при которой признак формируется в результате суммарного сочетания продуктов их доминантных аллелей.

Имеет место при наследовании ореховидной гребня у кур, синей окраски баклажанов, зеленого оперения у волнистых попугайчиков и др.

Ореховидная форма гребня у кур обуславливается взаимодействием двух доминантных аллелей комплементарных генов А и В (А_В_) . Сочетание одного из этих генов в доминантном, а другого в рецессивном состоянии вызывает формирование либо розовидного ( А_bb ), либо гороховидного гребня ( aa_B ). У особей с генотипом aabb - листовидный (простой) гребень.

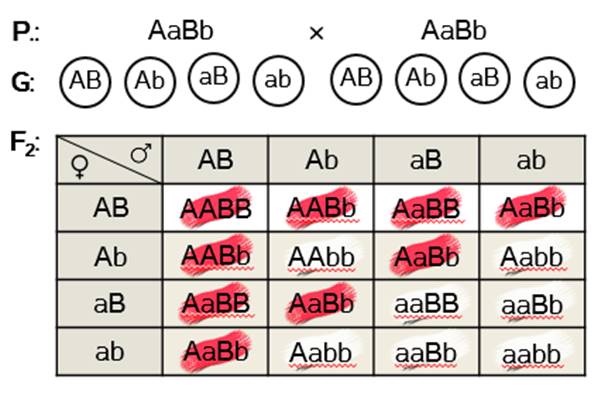

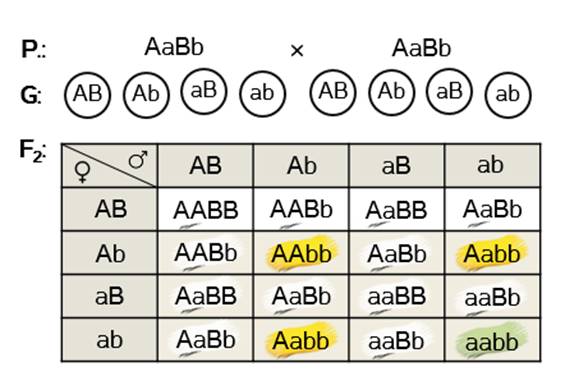

P ♀ AaBb х ♂ AaBb

9/16 – ореховидная форма гребня; 3/16 - розовидная форма гребня; 3/16 - гороховидная форма гребня; 1/16 – листовидная (простая) форма гребня.

Расщепление по фенотипу: 9 : 3 : 3 : 1

Темно-синяя окраска плодов баклажанов формируется в результате взаимодействия продуктов двух неаллельных доминантных генов А и В . Растения, гомозиготные по любому из соответствующих рецессивных аллелей a и b или по ним обоим, имеют белые плоды.

9/16 – синяя окраска плодов у баклажанов; 7/16 – белая окраска плодов у баклажанов.

Расщепление по фенотипу 9 : 7

При комплементарном действии генов расщепление по фенотипу может быть не только 9 : 3 : 3 : 1 и 9 : 7, но и 9 : 6 : 1 и 9 : 3 : 4.

Образцы решения задач:

- При скрещивании белых морских свинок с черными потомство получается серое, а во втором поколении наблюдается расщепление 9 (серые) : 3 (черные) : 4 (белые).

- Какой характер наследования окраски шерсти у морских свинок?

- Какое потомство можно ожидать от скрещивания дигетерозиготного самца и гомозиготной по первому рецессивному и гетерозиготной по второму признаку самки?

А_bb – черная окраска

aaB_ и aabb – белая окраска

А_ B_ - серая окраска

P ♀ aaBb х ♂ Aa B b

P ♀ aaBb х ♂ Aa B b

- Окраска шерсти наследуется по типу комплементарного взаимодействия генов;

- В F 1 расщепление по фенотипу 3(серые) : 1 (черные) : 4 (белые)

- Зоопарк прислал заказ на белых попугайчиков. Однако скрещивание имеющихся на ферме зеленых и голубых особей не давало белых попугайчиков.

Каковы генотипы птиц, которых не было на ферме?

P ♂ А_ B_ х ♀ aaB_

- Заказ получен на попугайчиков, имеющих именно белый цвет. Но бесцветное оперение волнистых попугайчиков возникает только в том случае, если удастся создать дигоморецессивный генотип aabb .

- Голубые попугаи имеют генотип либо aaBB , либо aaBb . Но если зеленый родитель не имеет дигетерозиготного генотипа, то излишни подробности о том, каков генотип голубого родителя

Подходящими производителями белых попугайчиков могут быть особи с генотипами АaBb и aaBb .

P ♂ АaBb х ♀ aaBb

Ответ: на ферме не было зеленых попугайчиков с генотипом АaBb и голубых попугайчиков с генотипом aaBb .

- Эпистаз – форма взаимодействия неаллельных генов, при которой одна пара генов подавляет (не дает проявиться в фенотипе) другую пару генов.

Ген – подавитель называют эпистатичным, подавляемый ген – гипостатичным.

Если эпистатичный ген не имеет собственного фенотипического проявления, то он называется ингибитором и обозначается буквой I(i) .

Если эпистатичный ген - доминантный, то эпистаз также называется доминантным. Расщепление по фенотипу при доминантном может идти в отношении 12 : 3 : 1, 13 : 3, 7 : 6 : 3. Если эпистатичный ген - рецессивный, то эпистаз также называется рецессивным, и в этом случае расщепление по фенотипу может быть 9 : 3 : 4, 9 : 7, 13 : 3.

Примером доминантного эпистаза является наследование белой окраски плодов тыквы. При этом ген B отвечает за желтую окраску плодов тыкв, b – зеленую окраску , I – эпистатичный ген, подавляет B и b, вызывая белую окраску, ген i на формирование окраски влияния не оказывает.

Генотипы родительских форм: AAbb – красные, aaBb – белые, генотипы гибридов F1 – AaBb - пурпурные, Aabb - красные, гибридов F2 – 3/8 А–В– - пурпурные, 3/8 А–bb – красные, 2/8 ааBb, aabb – белые.

Задача 4. Имеется сорт ячменя, дающий 6 г зерна на растение, и сорт, дающий 12 г. При скрещивании этих сортов в F1 наблюдается промежуточный фенотип, в среднем 9 г. У 250 растений F2 масса зерна варьирует от 6 до 12 г на растение. Четыре растения имели массу 6 г, четыре других – 12 г.

Сколько генов определяют данный признак? Определите генотипы всех растений.

Решение:

В данном примере наблюдается взаимодействие генов по типу кумулятивной полимерии.

Т.к. 4 растения составляют примерно 1/64 потомства F2, данный признак определяют 3 гена, поскольку 4і= 64 комбинации гамет дает тригетерозигота - A1а1А2a2A3а3:

1/64 – 12 г 6/64 – 11 г

15/64 – 10 г 20/64 – 9 г

15/64 – 8 г 6/64 – 7 г

1/64 – 6 г

Задачи для самостоятельного решения

1) При скрещивании растений тыквы с дисковидной формой плода в потомстве было получено 121 растение с дисковидной формой плода, 77 – со сферической и 12 – с удлиненной. Объясните расщепление, определите генотипы исходных форм. Как наследуется признак? Какое расщепление вы ожидаете получить в анализирующем скрещивании и какое растение будете использовать в качестве анализатора?

2) Зеленое растение кукурузы при самоопылении дает около 15/16 зеленых и около 1/16 белых (летальных) сеянцев. Объясните эти результаты, определите генотип исходного растения.

3) При скрещивании двух зеленых растений кукурузы получено потомство, в котором примерно 9/16 растений имеет зеленый цвет, а 7/16 – не окрашены. Как можно объяснить этот результат? Определите генотипы исходных растений.

4) При скрещивании двух карликовых растений кукурузы было получено потомство нормальной высоты. В F2 от скрещивания между собой растений F1 было получено 452 растения нормальной высоты и 352 карликовых. Предложите гипотезу, объясняющую эти результаты, определите генотипы исходных растений.

5) У кукурузы одного сорта в початке имеется 16 рядов зерен, а у другого – 8 рядов. При скрещивании этих сортов в F1 наблюдается промежуточный фенотип, в среднем 12 рядов. Растения F2 фенотипически очень неоднородны, количество рядов варьирует от 8 до 16, причем примерно в одном из каждых 32 початков имеется столько же рядов зерен, что и у одного из родителей. Сколько генов определяет данный признак?

6) Имеется сорт ячменя, дающий 6 г зерна на растение, и сорт, дающий 12 г. каков будет фенотип растений F1 от скрещивания этих сортов, и как распределятся растения по весу семян на растение в F2, если учесть тригенное отличие этих сортов, гены не сцеплены и взаимодействуют по типу некумулятивной полимерии? Какое будет расщепление растений по весу семян на растение, если растение F1 скрестить с малоурожайным сортом?

7) Допустим, что различие по урожайности между двумя чистыми сортами овса, один из которых дает около 4 г зерна, а другой – около 10 г на одно растение, зависит от трех несцепленных полигенов А1, А2 и А3. Каковы будут фенотипы F1 и F2 от скрещивания между этими сортами?

8) Изучение наследования длины цветка самоопыляющегося табака показало, что этот признак контролируется 4 парами несцепленных генов. Какая часть растений F2 будет иметь такую же длину цветка, как и гомозиготные по всем доминантным и рецессивным аллелям родительские формы (длина цветка рецессивной формы 40 мм, доминантной формы – 93 мм)?

9) Скрещивая две формы гороха – с розовыми и белыми цветками – в первом поколении получили растения с пурпурными цветками, а во втором – 87 растений с пурпурными,36 – с белыми и 29 – с розовыми цветками. Объясните результаты скрещиваний и определите генотипы исходных растений. Что получится, если растения из F1 скрестить с родительскими формами?

10) Скрестив растения овса с черными и белыми чешуями зерна, в первом поколении получили растения с черными чешуями, а во втором – 418 с черными, 100 с серыми и 42 с белыми. Объясните расщепление. Как наследуется окраска чешуй у овса? Каковы генотипы исходных растений?

11) Какой вывод о количестве генов, определяющих число листьев, можно сделать из факта, что максимальное количество листьев, характерное для одного из родителей, не было обнаружено в популяции F2, состоящей почти из 2000 особей?

12) Растение, гомозиготное по трем парам рецессивных генов, имеет высоту 32 см, а гомозиготное по доминантным аллелям этих генов имеет высоту 50 см. Принимаем, что влияние отдельных доминантных генов на рост во всех случаях одинаково и их действие суммируется. В F2 от скрещивания этих растений получено 192 потомка. Сколько из них будет иметь генетически обусловленный рост в 44 см?

13) Аллель А у крыс обусловливает желтую окраску шерсти. Аллель В другого гена вызывает различие черной окраски шерсти. У особей А–В– шерсть серого цвета, а у особей ааbb – белого. Серого самца скрестили с желтой самкой и получили в F1 3/8 желтых, 3/8 серых, 1/8 черных и 1/8 белых крысят. Определите генотипы родителей.

14) От скрещивания белого петуха с окрашенными курами в первом поколении было получено 3/8 окрашенных и 5/8 белых цыплят. Объясните расщепление, определите генотипы исходных птиц.

15) От скрещивания белых кур с розовидным гребнем с черными петухами с простым гребнем в F1 все цыплята оказались белыми, половина из них с розовидными, половина – с простыми гребнями. Скрестив потомков F1, различающихся по форме гребня, получили расщепление:

115 белых с розовидным гребнем

112 белых с простым гребнем

23 черных с розовидным гребнем

26 черных с простым гребнем

Объясните результаты, определите генотипы исходных птиц и потомков F1.

16) От скрещивания желтых длиннохвостых попугайчиков с голубыми в первом поколении все потомки оказались зелеными, а во втором – 56 зеленых, 18 голубых, 20 желтых и 6 белых. Объясните расщепление, определите генотипы птиц всех окрасок.

17) От скрещивания самок дрозофилы, имеющих коричневые глаза, с самцами, имеющими ярко-красные глаза, в F1 получено красноглазое потомство. В F2 наблюдалось следующее расщепление:

128 с ярко-красными глазами

40 с белыми глазами

383 с красными глазами

121 с коричневыми глазами

Определите генотипы родителей и потомства и объясните полученные результаты.

18) От скрещивания белых и голубых кроликов получили в F1 28 черных крольчат, а в F2 – 67 черных, 27 голубых и 34 белых. Как наследуются черная, голубая и белая окраска шерсти у кроликов? Объясните расщепление. Определите генотипы родителей и потомков.

19) При скрещивании растений фасоли с белыми семенами с растениями, дающими коричневые семена, в первом поколении все семена оказались пурпурными, а во втором – 560 пурпурных, 188 коричневых и 265 белых. Как это можно объяснить? Определите генотипы исходных форм.

20) От скрещивания растений ржи с красными ушками на листьях и желтым зерном с растениями с белыми ушками и белым зерном в F1 получили растения с красными ушками и зеленым зерном, в F2 произошло расщепление:

360 с красными ушками и зеленым зерном

117 с красными ушками и желтым зерном

164 с красными ушками и белым зерном

122 с белыми ушками и зеленым зерном

42 с белыми ушками и желтым зерном

54 с белыми ушками и белым зерном

Как наследуются признаки? Определите генотипы исходных растений.

21) При скрещивании тыкв с белыми плодами в F1 получили 67 растений с белыми, 19 – с желтыми и 6 – с зелеными плодами. Объясните результаты, определите генотипы исходных растений. Что получится, если скрестить исходные растения с зеленоплодным из F1?

22) При скрещивании растений пшеницы с красным плотным колосом с растениями с белым рыхлым колосом в первом поколении получили красные колосья средней плотности, а во втором – расщепление:

186 красных с плотным колосом

358 красных с колосом средней плотности

184 красных с рыхлым колосом

12 белых с плотным колосом

25 белых с колосом средней плотности

10 белых с рыхлым колосом

Как наследуются признаки? Каковы генотипы исходных растений?

Список подрисуночных подписей к главе 2

1. Рис. 2.1. Наследование задатков в моногибридном скрещивании (Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции.– М., 1989. – С. 24);

2. Рис. 2.2. Наследование окраски цветков при неполном доминировании у Mirabilis jalapa (Лобашев М.Е. Генетика.– Л. , 1967. – С.117);

3. Рис. 2.3. Наследование красной, чалой и белой масти у шортгорнской породы крупного рогатого скота (Бакай А.В., Кочиш И.И., Скрипниченко Г.Г. Генетика. – М., 2006. – С. 43);

4. Рис. 2.4. Наследование окраски и формы семян у гороха (Лобашев М.Е. Генетика. – Л., 1967. – С. 129);

5. Рис. 2.5. Схема, иллюстрирующая поведение гомологичных хромосом при дигибридном скрещивании (Лобашев М.Е. Генетика. – Л., 1967. – С.137);

6. Рис. 2.6. Наследование окраски цветков у Lathyrus odoratus при взаимодействии двух пар генов (Лобашев М.Е. Генетика. – Л., 1967. – С. 158);

7. Рис. 2.7. Наследование формы плода у Cucurbita pepo при взаимодействии двух пар генов (Лобашев М.Е. Генетика. – Л., 1967. – С. 164);

8. Рис. 2.8. Наследование окраски глаз у Drosophila при взаимодействии двух пар генов (Лобашев М.Е. Генетика. – Л., 1967. – С. 162);

9. Рис. 2.9. Наследование окраски у кур при взаимодействии двух пар генов (Лобашев М.Е. Генетика. – Л., 1967. – С. 166);

10. Рис. 2.10. Эпистаз у лошадей (Бакай А.В., Кочиш И.И., Скрипниченко Г.Г. Генетика. – М., 2006. – С. 54);

11. Рис. 2.11. Рецессивный эпистаз у мышей (Бакай А.В., Кочиш И.И., Скрипниченко Г.Г. Генетика. – М., 2006. – С. 55);

12. Рис. 2.12. Наследование и изменчивость длины початков (в сантиметрах) у Zea mays в F1и F2 (Лобашев М.Е. Генетика. – Л., 1967. – С. 172)

13. Рис. 2.13. Наследование формы стручка у Capsella bursa pastoris при взаимодействии двух пар генов (Лобашев М.Е. Генетика. – Л., 1967. – С. 174);

Рис. 2.1. Наследование задатков в моногибридном скрещивании (Инге-Вечтомов С.Г.)

Рис. 2.2. Наследование окраски цветков при неполном доминировании у Mirabilis jalapa (Лобашев М.Е.)

Рис. 2.3. Наследование красной, чалой и белой масти у шортгорнской породы крупного рогатого скота (Бакай А.В. и др.)

Рис. 2.4. Наследование окраски и формы семян у гороха (Лобашев М.Е.)

Рис. 2.5. Схема, иллюстрирующая поведение гомологичных хромосом при дигибридном скрещивании (Лобашев М.Е.)

Рис. 2.6. Наследование окраски цветков у Lathyrus odoratus при взаимодействии двух пар генов (Лобашев М.Е.)

Рис. 2.7. Наследование формы плода у Cucurbita pepo при взаимодействии двух пар генов (Лобашев М.Е.)

Рис. 2.8. Наследование окраски глаз у Drosophila при взаимодействии двух пар генов (Лобашев М.Е.)

Рис. 2.9. Наследование окраски у кур при взаимодействии двух пар генов (Лобашев М.Е.)

Рис. 2.10. Эпистаз у лошадей (Бакай А.В. и др.)

Рис. 2.11. Рецессивный эпистаз у мышей (Бакай А.В. и др.)

Рис. 2.12. Наследование и изменчивость длины початков (в сантиметрах) у Zea mays в F1и F2 (Лобашев М.Е.)

Рис. 2.13. Наследование формы стручка у Capsella bursa pastoris при взаимодействии двух пар генов (Лобашев М.Е.)

Таблица 2.1 Значения ? 2 при разных степенях

Моногибридное скрещивание. Мендель начал свои исследования закономерностей наследования с моногибридного скрещивания. Он выбрал две чистые линии растений гороха, которые отличались только по одному признаку: у одних окраска горошин была всегда жёлтая, а у других – всегда зелёная (при условии самоопыления). Если пользоваться современной терминологией, то можно сказать, что клетки растений гороха одного сорта содержат по два гена, кодирующих только жёлтую окраску, а другого сорта – по два гена, кодирующих только зелёную окраску семян. Гены, ответственные за проявление одного признака (например, формы или цвета семян), получили название аллельных генов. Если организм содержит два одинаковых аллельных гена (например, оба гена зеленого цвета семян или, наоборот, оба гена жёлтого цвета), то такие организмы называют гомозиготными. Если же аллельные гены различны (например, если один из них определяет жёлтую окраску семян, а другой – зелёную), то такие организмы называют гетерозиготными. Чистые линии образованы только гомозиготными растениями, поэтому при самоопылении они всегда воспроизводят один вариант проявления признака. В опытах Менделя, например, это был один из двух возможных цветов семян гороха – или всегда жёлтый, или всегда зелёный.

Правило единообразия гибридов первого поколения. Г. Мендель начал свои исследования со скрещивания растений гороха, исходно отличающихся только цветом горошин (жёлтым или зелёным). В первом поколении семена у всех растений оказались исключительно жёлтыми. Когда Г. Мендель повторил свои опыты по моногибридному скрещиванию, но использовал в них растения, отличающиеся друг от друга по другому признаку, по форме семян (гладкие или морщинистые), то все гибридные растения первого поколения имели гладкие семена. Проявляющиеся у гибридов признаки (желтизну или гладкость семян) Мендель назвал доминантными, а подавляемые признаки (зелёный цвет или морщинистую форму семян) – рецессивными. Доминантный признак принято обозначать прописными латинскими буквами (А, Б, С), а рецессивные – строчными (а, b, с).

На основе полученных в своих экспериментах данных Г. Мендель сформулировал правило единообразия гибридов первого поколения: при скрещивании двух гомозиготных организмов, отличающихся друг от друга одним признаком, все гибриды первого поколения будут иметь признак одного из родителей, и поколение по данному признаку будет единообразным.

Правило расщепления. Г. Мендель продолжил свои опыты, вырастив растения гороха из семян, полученных в первом поколении. Затем он скрестил эти растения и обнаружил, что у растений второго поколения большинство горошин, а именно 3 /4, были жёлтыми, а меньшая часть, а именно 1 /4, – зелёными. Конечно, Г. Мендель подсчитывал число жёлтых и зелёных горошин в потомстве от многих пар скрещиваемых растений гороха, чтобы добиться статистической надёжности полученного результата.

Явление, при котором скрещивание приводит к образованию части потомства с доминантным, а части – с рецессивным признаком, получило название расщепления.

Затем Г. Мендель подтвердил характер расщепления в опытах с другими признаками растений гороха и обосновал правило расщепления: при скрещивании двух потомков (гибридов) первого поколения между собой во втором поколении наблюдается расщепление и снова появляются особи с рецессивными признаками; эти особи составляют 1 /4 часть от всего числа потомков второго поколения.

Рис. 57. Цитологические основы моногибридного скрещивания

Цитологические основы закономерностей наследования при моногибридном скрещивании. Как можно схематически представить себе закономерности наследования признаков, открытые Г. Менделем, используя современные понятия?

Символ обозначает женскую особь, символ – мужскую, X – скрещивание, Р – родительское поколение, F1 – первое поколение потомков, F2 – второе поколение потомков, А – доминантный ген, отвечающий за жёлтый цвет горошин, а – рецессивный ген, отвечающий за зелёный цвет семян гороха (рис. 57).

В результате мейоза в гаметах родительских особей будут присутствовать по одному гену, отвечающему за наследование цвета семян: в случае женской гаметы – А, в случае мужской – а. В первом поколении (F1) соматические клетки будут гетерозиготными (Аа), поэтому половина гамет гибридов первого поколения будет содержать ген А, а другая половина – а. В результате случайных комбинаций гамет во втором поколении (F2) возникнут следующие комбинации: АА, Аа, аА, аа. Растения с тремя первыми комбинациями генов будут иметь жёлтые семена, а с четвёртой – зелёные.

Аллельные гены. Гомозиготы. Гетерозиготы. Доминантные и рецессивные гены. Правило единообразия. Правило расщепления. Закон чистоты гамет.

1. Почему Г. Мендель опылял растения гороха искусственно?

2. Какие организмы называются гомозиготными по какому-либо признаку?

§ 40. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание

1. Какое доминирование называется неполным?

2. Что такое фенотип; генотип?

Неполное доминирование. Иногда один аллельный ген не до конца подавляет действие второго. При этом возникают промежуточные признаки, и признак у гомозиготной по доминантному гену особи будет не таким, как у гетерозиготной особи. Это явление получило название неполного доминирования. Поясним его на примере.

Рис. 58. Схема наследования признака в случае неполного доминирования

При скрещивании растения ночной красавицы, имеющего пурпурные цветки (АА), с растением, имеющим белые цветки (аа), все растения – гибриды первого поколения будут иметь розовые цветки (рис. 58). При скрещивании двух особей ночной красавицы из первого поколения во втором поколении происходит расщепление, но не 3: 1 (как при полном доминировании), а в другом соотношении – 1:2:1, т. е. 1 /4 растений с белыми цветками (аа), 2 /4 – с розовыми (Аа) и 1 /4 – с пурпурными (АА) (см. рис. 58).

Явление неполного доминирования встречается часто, например при наследовании цвета шерсти крупного рогатого скота, строения перьев птиц. Встречается это явление и у человека при наследовании брахидактилии – укорочения фаланг пальцев. У здорового человека имеется два доминантных гена ВВ, и развитие скелета происходит нормально. У гетерозигот (Вb) наблюдается укорочение фаланг пальцев, а у рецессивных гомозигот (bb) проявляются множественные нарушения в развитии скелета, и такие люди погибают ещё в раннем детстве. Таким образом, ген В не полностью подавляет действие гена b, и у гетерозигот вследствие этого развивается брахидактилия.

Сверхдоминирование. Изредка при взаимодействии двух аллельных генов наблюдается явление сверхдоминирования. При сверхдоминировании доминантный признак сильнее проявляется у гетерозигот (Аа), чем у доминантных гомозигот (АА). В частности, были выведены сорта томатов с набором аллельных генов Аа, который определяет их более высокую урожайность по сравнению с особями, имеющими набор АА.

До сих пор мы рассматривали случай наследования одного признака, определяемого одним геном. Но любой организм имеет громадное количество признаков, причём это не только внешние, видимые особенности, но и признаки биохимические (строение молекул, активность ферментов, концентрация веществ в тканях, крови и т. д.), анатомические (форма и размер внутренних органов) и т. п. Любой признак, каким бы простым он ни казался, определяется множеством физиологических и биохимических процессов, каждый из которых, в свою очередь, зависит от действия ферментов.

Совокупность всех внешних и внутренних признаков и свойств организма называют фенотипом.

Совокупность всех генов организма называют генотипом.

Фенотипические признаки, определяемые теми или иными генами, в различных условиях существования проявляются по-разному.

По фенотипу не всегда можно определить, какие гены содержит данная особь. Например, у растения гороха, имеющего жёлтые семена, генотип может быть как АА, так и Аа. А вот рецессивный признак – зелёный цвет семян – проявляется только у гомозиготных растений с генотипом аа. Иными словами, всегда можно определить генотип особи с рецессивным признаком.

Анализирующее скрещивание. Для установления генотипа особей, которые не различаются по фенотипу, используют так называемое анализирующее скрещивание. При этом особь, генотип которой нужно установить, скрещивают с особью, гомозиготной по рецессивному гену (аа). Например, для того чтобы выяснить, какие из растений гороха с жёлтыми семенами имеют генотип АА, а какие – Аа, их следует скрестить с растением с зелёными семенами (аа). Если потомство будет иметь только жёлтые горошины, значит, исследуемое растение было доминантной гомозиготой (АА). Если же в потомстве наблюдается расщепление на растения с жёлтыми и зелёными горошинами в соотношении 1:1, то изучаемое растение было гетерозиготно (Аа).

Генофонд. Итак, благодаря множественному аллелизму каждый вид имеет целый набор аллельных генов, хотя каждая особь благодаря диплоидности содержит в каждой аллели только два гена. Совокупность всех вариантов всех генов, входящих в состав генотипов особей какого-либо вида, получила название генофонда вида. Можно также говорить о генофонде популяции или иной группы особей вида.

Множественный аллелизм. Кодоминирование. Неполное доминирование. Сверхдоминирование. Фенотип. Генотип. Анализирующее скрещивание. Генофонд вида.

1. Что такое множественный аллелизм?

2. Какие виды доминирования вам известны?

3. Какое практическое значение может иметь изучение видов доминирования?

4. В чём отличие двух понятий: фенотип и генотип?

5. Какой метод используется для установления генотипа особей, не различающихся по фенотипу?

6. Как наследуется брахидактилия?

§ 41. Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков

1. Какое скрещивание называется моногибридным?

2. Сильно ли различается набор генов в клетках корня и клетках листа одной и той же особи клёна?

Дигибридное скрещивание. В природе не встречаются две абсолютно одинаковые особи какого-либо вида живых существ – все организмы отличаются друг от друга по многим признакам. Исключение могут представлять растения, развивающиеся в результате самоопыления (например, пшеница, горох, картофель и др.), а также однояйцевые близнецы животных и человека, хотя говорить об абсолютной схожести таких особей также нельзя.

Скрещивание особей, у которых учитывают отличия друг от друга по двум признакам, называется дигибридным, если по трём – то тригибридным и т. д. В общем случае скрещивание особей, отличающихся по многим признакам, называется полигибридным.

Закон независимого наследования признаков. Г. Мендель приступил к изучению результатов дигибридного скрещивания после того, как установил закономерности моногибридного скрещивания. Для этого он исследовал характер расщепления при скрещивании двух чистых линий гороха, различающихся по двум признакам: цвету семян (жёлтые или зелёные) и их форме (гладкие или морщинистые). При таком скрещивании признаки определяются различными парами генов: одна пара генов отвечает за цвет семян, другая – за их форму. При этом жёлтая окраска горошин (А) доминирует над зелёной (а), а их гладкая форма (B) – над морщинистой (b).

По закону единообразия гибридов первого поколения семена гороха в поколении F1 были жёлтыми и гладкими. Для того чтобы было легче понять, как будет проходить комбинация признаков при скрещивании двух гибридов из первого поколения, американский исследователь Реджинальд Пеннет предложил заносить результаты опыта в таблицу, которую назвали решёткой Пеннета (рис. 59). В результате слияния четырёх видов гамет, возникающих у растений из F1 (AB, Аb, аВ, аb), во втором поколении (F2) возникает 9 различных генотипов. Но эти девять генотипов проявляются в виде четырёх фенотипов: жёлтые – гладкие, жёлтые – морщинистые, зелёные – гладкие и зелёные – морщинистые, причём соотношение фенотипов будет 9:3:3:1. Если же подсчитать, каким будет соотношение между жёлтыми и зелёными горошинами, то оно будет равняться 3:1. Такое же соотношение будет и между гладкими и морщинистыми семенами. То есть выполняется правило расщепления. Отсюда следует, что при дигибридном скрещивании гены и признаки, за которые эти гены отвечают, наследуются независимо друг от друга. Этот факт получил название закона независимого наследования признаков. Закон справедлив в тех случаях, когда гены рассматриваемых признаков располагаются в разных негомологичных хромосомах.

Решётка Пеннета. Закон независимого наследования признаков.

1. Какое скрещивание называется дигибридным?

2. В чём сущность закона независимого наследования признаков?

3. В каком случае закон независимого наследования признаков несправедлив?

4. Сколько фенотипов гороха наблюдал Г. Мендель во втором поколении при дигибридном скрещивании гороха?

Рис. 59. Схема наследования признаков при дигибридном скрещивании

§ 42. Хромосомная теория наследственности

1. Что такое хромосомы? Какова их роль?

2. Знал ли Г. Мендель о существовании хромосом?

3. Можно ли назвать гены, определяющие цвет семян гороха, и гены, определяющие цвет венчика цветков гороха, аллельными?

В 1902 г. американец Уильям Сеттон предположил, что элементы наследственности, которые мы сегодня называем генами, могут располагаться в хромосомах. Но вместе с тем стали накапливаться сведения о том, что в некоторых случаях расщепления по правилам Менделя не происходит. Например, у душистого горошка два признака – форма пыльцы и окраска цветков – не дают независимого расщепления в потомстве в соотношении 3:1, и потомки остаются похожими на родительские особи. При последующем анализе оказалось, что гены этих двух признаков лежат в одной хромосоме.

Действительно, генов, кодирующих различные признаки, у любого организма очень много. Так, по приблизительным подсчётам, у человека 30–40 тыс. генов, а видов хромосом всего 23. Все это огромное количество генов размещается в этих хромосомах.

Каковы же принципы наследования генов, расположенных на одной хромосоме? Современная хромосомная теория наследственности создана выдающимся американским генетиком Томасом Морганом (1866–1945).

Первое положение этой теории гласит: ген представляет собой участок хромосомы. Хромосомы, таким образом, представляют собой группы сцепления генов.

Второе положение утверждает, что аллельные гены (гены, отвечающие за один признак) расположены в строго определённых местах (локусах) гомологических хромосом.

Наконец, согласно третьему положению, гены располагаются в хромосомах линейно, т. е. друг за другом.

Основным объектом, с которым работали Морган и его ученики, была плодовая мушка дрозофила, имеющая диплоидный набор из 8 хромосом. Эксперименты показали, что гены, находящиеся в одной хромосоме, при мейозе попадают в одну гамету, т. е. наследуются сцепленно. Это явление получило название закона Моргана.

Кроссинговер. Однако в тех же опытах было описано и отклонение от этого закона. Среди гибридов второго поколения обязательно было малое число особей с перекомбинацией тех признаков, гены которых лежат в одной хромосоме. Как это можно объяснить?

Для этого необходимо вспомнить ход мейоза, а именно то, что в профазу первого мейотического деления гомологичные хромосомы конъюгируют и могут обмениваться гомологичными участками. Этот процесс, как мы помним, называется кроссинговер; он очень важен для повышения разнообразия потомков. Кроссинговер также был открыт Т. Морганом и его сотрудниками, поэтому хромосомную теорию можно дополнить ещё одним, четвёртым, положением: в процессе образования гамет между гомологичными хромосомами происходит конъюгация, в результате которой они могут обмениваться аллельными генами, т. е. может происходить кроссинговер.

Таким образом, при кроссинговере происходит нарушение закона Моргана, и гены одной хромосомы не наследуются сцепленно, так как часть из них заменяется на аллельные гены гомологичной хромосомы. Иными словами, сцепление генов является неполным.

Хромосомные карты. Явление кроссинговера помогло учёным установить расположение каждого гена в хромосоме, создать генетические карты хромосом. Морган и его сотрудники сделали вывод о том, что чем дальше друг от друга расположены на хромосоме два гена, тем чаще они будут расходиться в разные хромосомы в процессе кроссинговера. Если два гена А и D расположены на противоположных концах одной хромосомы (рис. 60), то они разойдутся в разные хромосомы при любом варианте кроссинговера. Но если речь идёт о двух генах Б и С, расположенных в хромосоме рядом, то они могут разойтись по разным хромосомам только в том случае, если точка перекреста окажется на одном-единственном участке между этими двумя генами. Вероятность такого события не очень велика. Таким образом, вероятность расхождения двух генов по разным хромосомам в процессе кроссинговера зависит от расстояния между ними в хромосоме. Следовательно, подсчитав частоту кроссинговера между какими-либо двумя генами одной хромосомы, отвечающими за различные признаки, можно точно определить расстояние между этими генами, а значит, и начать построение генетической карты, которая представляет собой схему взаимного расположения генов, составляющих одну хромосому.

Рис. 60. Возможные варианты кроссинговера, происходящие между гомологичными хромосомами (вероятность расхождения двух генов в различные хромосомы тем выше, чем дальше друг от друга они расположены)

Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. Кроссинговер. Генетические карты.

1. Что представляет собой ген?

2. В каких случаях справедливо правило независимого наследования признаков?

Читайте также: