Какой принцип был положен в основу комплектования армии военная реформа

Обновлено: 28.06.2024

Сильнейшая армия

Созданный Петром I задел позволил российской армии считаться одной из сильнейших в Европе на протяжении почти полутора веков. Однако поражение в Крымской войне 1853-1856 годов продемонстрировало военную отсталость России. Реформа армии была поручена Дмитрию Милютину, в 1862 году назначенному на пост военного министра. Перед ним были поставлены две взаимоисключающие задачи: сократить военные расходы и в то же время усилить боевую мощь армии.

Он полагал, что сможет достичь этих целей путем преобразования военной администрации и сокращения сроков службы. Громоздкий аппарат управления был дорогостоящим и малоэффективным. А чрезмерная продолжительность службы в армии (20 лет) приводила к тому, что государству приходилось содержать крупный постоянный контингент при незначительных мобилизационных резервах. Рекрутская повинность была заменена всесословной воинской повинностью: к службе привлекались молодые люди, достигшие 21 года. Сокращение срока службы до шести-девяти лет позволило иметь в запасе больше подготовленных людей, а в мирное время содержать меньшую армию. В русской армии было введено деление на 15 военных округов. Изданное "Положение о полевом управлении войсками в военное время" стало прообразом ныне действующих боевых уставов. Кроме того, Милютин провел реформу военного образования (в то время только каждый четвертый офицер имел военное образование) и реализовал программу перевооружения армии.

Итогом милютинской реформы стала победа русского оружия в войне с Турцией 1877-1878 годов. Россия овладела Батумом и освободила балканские страны от турецкого ига.

Децентрализованная армия

|

| В 1917 году армия была не в состоянии бороться ни с внешним, ни с внутренним врагом |

Однако даже это не спасло царский режим. Российская армия не сыграла заметной роли в первой мировой войне и не смогла предотвратить революцию: уставшая и плохо управляемая, в 1917 году она уже не желала бороться ни с внешним, ни с внутренним врагом.

Выборная армия

|

| После гражданской войны армию пришлось сократить в десять раз |

После победы в гражданской войне более чем 5-миллионную армию пришлось сокращать — люди нужны были для подъема народного хозяйства, к тому же для содержания огромной армии уже не хватало ресурсов. В течение 1920-1924 годов численность армии и флота сократилась почти в десять раз — до 562 тысяч. Была введена смешанная система комплектования вооруженных сил: кадровая и милиционная. Наличие территориальных войск позволяло осуществлять подготовку личного состава без длительного отрыва от производства. Удельный вес территориальных соединений, которые были ядром для развертывания войск в случае начала войны, составлял более 50% общей численности армии.

Это была первая в российской истории военная реформа, которая была направлена не на достижение победы в конкретной войне. Ее результаты были плачевными.

Парализованная армия

|

| Недостатки военной реформы 30-х годов компенсировали добровольцы |

Однако реформа проходила на фоне борьбы с "врагами народа", и деятельность центральных органов военного управления была практически парализована. Не удалось ни провести полноценное перевооружение армии, ни сформировать новые боеспособные соединения на западных границах, ни создать эффективную структурную организацию вооруженных сил.

В результате к войне СССР оказался не готов: уже по ходу военных действий недостатки пришлось компенсировать огромными потерями и героизмом "тружеников тыла".

Неподготовленная армия

Однако все это скорее напоминает не подготовку к войне будущего, а передышку, подобную реформе 20-х годов. Войны в ближайшее время не ожидается — значит, можно ослабить военную нагрузку на экономику страны. Ведь никто не может гарантировать, что правительственный прогноз подтвердится и расходы на оборону можно будет безболезненно увеличить. А вот сократить расходы точно можно — военных ведь станет меньше.

И уже сейчас точно можно сказать, что к новой войне российская армия готова не будет. Потому что локальные конфликты вроде чеченского или афганского считаются "нетипичными" и готовиться к ним поэтому бессмысленно, а к крупномасштабным готовиться еще более бессмысленно, поскольку они не могут произойти благодаря имеющемуся у России ядерному щиту. Так что к настоящей войне Россия начнет готовиться в лучшем случае только тогда, когда до ее начала останутся считанные месяцы. Вот тогда и начнется настоящая реформа.

ИВАН САФРОНОВ

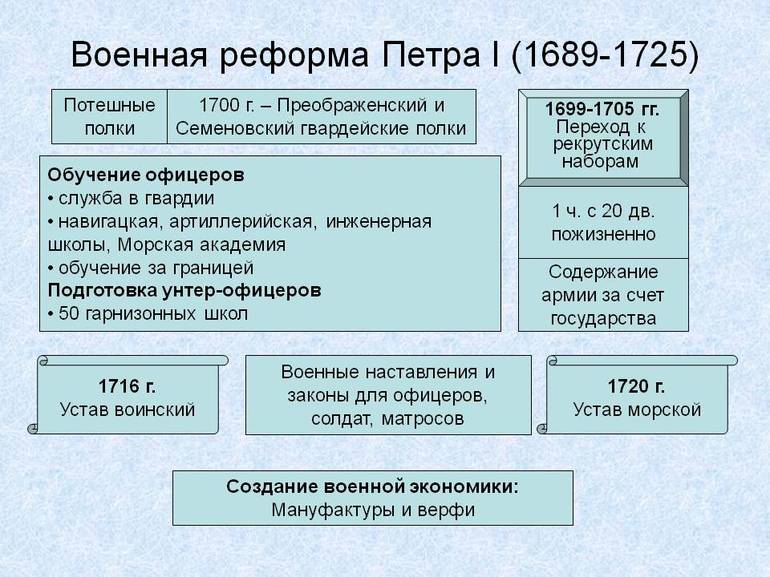

Военная реформа Петра I — это комплекс мероприятий, которые были проведены в период 1698−1725 гг. для повышения эффективности армии и количества солдат, создания образовательных учреждений и перевооружения. Отдельно нужно отметить введение понятия регулярных войск и строительство флота. Успешность этих преобразований обеспечивалась наличием монополий и различных налогов.

Причины и цели

Петр Первый был не только великим политиком, с детства он изучал военное ремесло. Положение будущего царя еще в юном возрасте позволяло использовать прислугу в своих военных игрищах: созданные им потешные Преображенский и Семеновский полки стали прообразом регулярных войск.

Значительная отсталость в армейской организации, плохое оснащение, отсутствие военных академий для офицеров, общих положений обеспечения армии и старое вооружение стали главными предпосылками к военной реформе Петра I. Укрепление российской государственности без постоянно восполняемых вооруженных сил было невыполнимой задачей.

Если кратко, военная реформа Петра I заключалась в следующем:

Ход военных реформ

Делом всей жизни Петра Первого стало усиление военной мощности России и стабильное положение на мировой арене.

Характеристика реформ в военной сфере включала в себя комплексные мероприятия по преобразованию военного управления и системы оснащения войск, организация регулярного флота, высокая боеспособность армии, создание и внедрение системы обучения военнослужащих, усовершенствование вооружения.

Петр Первый ввел новую систему комплектации регулярной армии. В 1698 г. была введена рекрутская повинность, которую царь узаконил в 1705 г. Смысл ее заключался в том, что государство каждый год в качестве рекрутов принудительно набирало в вооруженные силы определенное число крестьян из податных сословий. С 25 домов нужно было отдать 1 человека, неженатого, возрастом 15−20 лет (но во время Северной войны установленные сроки все время менялись из-за недостатка военных).

К концу правления Петра количество регулярных войск составляло по разным данным 195−215 тыс. солдат.

Строительство флота

Вместе с преобразованием сухопутных войск Петр начал создавать военно-морской флот. К началу XVII века на Азовском флоте находилось около 50 суден. Во время Северной войны создали Балтийский флот, он к окончанию правления Петра Первого насчитывал примерно 220 галерных кораблей, 12 фрегатов, 30 больших линейных суден и 30 тыс. матросов.

Уделяя большое внимание техническому вооружению флота и сухопутных войск, Петр наладил создание и производство новых видов судов, артиллерийского оружия и боеприпасов к этим орудиям. Пехоту вооружили винтовками с ударно-кремневым механизмом, ввели штык российского образца.

На флоте и в армии создали стройную и общую систему организации, на флоте создавались отряды, дивизии, эскадры, в армии — дивизии, бригады, полки, создали единую драгунскую кавалерию. Для контроля флота ввели должность генерал-адмирала, для регулярной армии — главнокомандующего.

В процессе модернизации армии ввели общую систему чинов, полностью сформированную в 1722 г. Существовало 14 званий от рядового до фельдмаршала. В основе чинопроизводства была не родословная, а индивидуальные способности отдельного солдата.

Образовательные учреждения

Петр Первый придавал большое значение воспитанию офицерского состава. Начиная с возраста 15 лет, молодые дворяне должны были пройти службу в Семеновском и Преображенском национальных полках на протяжении 10 лет. После получения первого звания юноши отправлялись в армейские полки, в которых служили до конца жизни.

Но эта система подготовки офицерских кадров полностью не удовлетворила увеличивающуюся потребность в солдатах, и Петр создает несколько военных учебных заведений. В 1702 г. в Москве открывается школа артиллеристов, а в 1713 г. в Петербурге — еще одна артиллерийская школа. А также было организовано 2 инженерные школы.

Для обучения моряков Петр открывает в Москве в 1702 г. школу навигационных и математических дисциплин, а в 1716 г. в Северной столице — Морскую академию.

Заботясь о боевом духе, Петр Первый награждал показавших себя генералов орденом Св. Андрея Первозванного, солдат и матросов — наградами и повышением звания (иногда деньгами). При этом он ввел в армии жесткую дисциплину с наказаниями или казнью за тяжелые нарушения.

Военное устройство, которое создал Петр, было настолько устойчивым, что без значительных изменений держалось до начала XIX столетия. В последующие десятилетия после смерти царя армия развивалась, продолжали усовершенствоваться принципы и устав регулярных войск. Их продолжением были военные действия Суворова и Румянцева.

Результат и последствия:

- Основаны регулярные войска в количестве приблизительно 350 тысяч солдат.

- Создан военно-морской флот в количестве около 35 тысяч матросов.

- В период 1698−1726 гг. провели 54 набора рекрутов, что дало армии приблизительно 260 тыс. солдат.

- Улучшено вооружение, введена стандартная форма.

- Открыты военные школы, которые подготавливали узкоспециализированных офицеров.

- Созданы Морской и Воинский Уставы.

- Жители обложены различными налогами, уходящими на содержание и улучшение армии.

- Построены промышленные заводы, которые снабжали войска снаряжением и оружием.

Преимущества и недостатки

То, что хотел сделать Петр Первый, полностью осуществилось. После этого никто в мире не мог усомниться в мощи России и ее победе над любой армией. Но изменения имели как свои плюсы, так и минусы.

Преимущества реформы:

- Выигранная Северная война открыла выход в Балтийское море, а также утвердила статус империи для России.

- Организация производства для самостоятельного обеспечения военных артиллерией, формой, вооружением, боеприпасами.

- Организация полноценных регулярных войск, которые могли не только воевать, но и доблестно побеждать.

- Создание нового образовательного направления, а именно введение в эксплуатацию новых учебных заведений для обучения современному ремеслу.

- Мощный морской флот, которого до этого момента никогда не было в России.

Значение реформы сложно недооценить: после выполненных модернизаций по снабжению и организации всех сухопутных и морских сил Россия получила в собственное распоряжение современный флот и армию, что в дальнейшем отразилось на успехе ведения различных кампаний и расширении территории страны.

Но реформа имела ряд недостатков:

- Значительные финансовые затраты, негативно влиявшие на жизнь простого русского народа.

- Полное закрепление крестьян на производственных предприятиях.

- Служба была обязательной для дворян и вначале подразумевалась как пожизненная, а через время стала 25-летней.

Таким был итог основных преобразований Петра, которые привели к организации и укреплению войск. Рядовой состав преимущественно состоял из крестьянского сословия, а офицерами были дворяне. Создание армии и способы ее обучения постоянно усовершенствовались с учетом огромного боевого опыта, который был получен во время Северной войны.

Военная реформа Александра II – это реформа структуры военной организации в Российской империи, проведенная в 1870-е гг. Александром II.

Причины реформы

В 1853-1856 гг. Россия участвовала в Крымской войне, которая была ею проиграна и в дальнейшем отрицательно сказалась на общем состоянии империи, особенно в военной и экономической сферах. Стала очевидна техническая отсталость русской армии по сравнению с европейскими.

Александр понимал необходимость проведения реформ для обеспечения будущего страны. В 1861 г. Д. Милютин был назначен военным министром. Он в 1862 г. предоставил доклад для императора, в котором были прописаны основные проблемы армии:

- плохое распределение средств на содержание армии, ибо выделаются большие суммы, но боеспособность войска не повышается;

- рекрутские наборы, которые понижают качество армии;

- обучение рекрутов офицерами запаса, из-за чего отсутствовало адекватное разделение войск на действующие и резервные;

- недостаточное количество военных училищ, вследствие чего примерно 70% офицеров не имели военного образования;

- неразвитость сети государственных учреждений, осуществлявших контроль за призывом, оснащением армии и пр.;

- большое количество армии, часть которой находится в бездействии; необходимость увеличить резервные войск, тем самым уменьшив регулярные, а в случае военный действий будет возможность призвать резервные войска в сжатые сроки.

Цели реформы были следующие:

- создать армию с обученными резервами;

- усовершенствовать систему военного управления;

- улучшить подготовку офицеров;

- перевооружить войска новым оружием;

- ликвидировать отставание России от европейских армий.

Содержание реформы

Реформа проводилась несколько лет: первые изменения произошли в 1862 г. и продолжались до 1880-х гг. Данная реформа затронула абсолютно все сферы жизни военных – от структуры армии до нового устава и униформы.

Готовые работы на аналогичную тему

Основными новшествами реформы были:

- увеличение сети военных учебных заведений: создание военных гимназий, юнкерских училищ и академий;

- введение новых уставов;

- отмена телесных наказаний в армии;

- учреждение 15 военных округов для улучшения управления армией;

- перевооружение войск нарезным стрелковым оружием и артиллерией;

- отмена рекрутской системы и замена ее всесословной воинской повинностью.

В 1862 г. были созданы первые военные округа (Варшавский, Киевский, Виленский), а в 1874 г. их количество дошло до 15. Согласно положению об округах, командующий округом считался полноценным и единым управляющим военными делами в регионе, тем самым создавалось единое централизованное руководство военными частями. Было подвергнуто изменениям военное министерство, штаб которого сократился на 327 человек, благодаря борьбе с бюрократизацией.

В 1864-1869 гг. было проведено сокращение частей и перевод солдат в резерв. Этим уменьшались затраты на армию в мирное время, но в случае военных действий это позволяло иметь резерв подготовленных солдат. На мобилизацию теперь уходило 50 дней, что раньше проходило в течение года.

Кроме того, была ликвидирована система рекрутского набора, а вместо него вводилась всесословная воинская обязанность. Все мужчины, начиная с 20 лет, были обязаны проходить военную службу (с 1888 г. призывной возраст сдвинулся до 21 года). Срок службы отныне составлял 6 лет для сухопутных войск и 7 лет – для морских. От службы освобождались некоторые слои населения – духовенство, сектанты, инородцы из Средней Азии, Кавказа, Казахстана, а также единственные сыновья/кормильцы в семье.

После прохождения службы большая часть уходила в запас, который составлял 3 года для флота и 9 лет для сухопутных войск.

Также были созданы Военный суд и Военная прокуратура. Суд делился на судебные инстанции: полковой, военно-окружной, главный военный суды. Во время войны функционировал главный полевой военный суд.

Была изменена и униформа, что коснулось ее цвета, длины, формы отдельных частей обмундирования. Действия по изменению формы вызвали большую критику, поскольку считалось, что правительство придает слишком большое значение данным мероприятиям, которые не столь важны на самом деле.

Для совершенствования профессионального уровня военных была создана сеть военных училищ и академий, среди которых были Военно-юридическая академия (1867 г.), Морская академия (1877 г.).

Результаты реформы

Результаты реформы были следующие:

- сокращение численности армии на 40 %, что уменьшило выплаты на ее содержание;

- создание сети военных и юнкерских училищ, доступ в которые был открыт для представителей всех сословий;

- усовершенствование системы военного управления и централизация, повышение мобильности, достигнутая путем создания военных округов;

- ликвидация слабого и неэффективного рекрутского набора благодаря введению массового призыва;

- уменьшение численности бюрократии;

- перевооружение армии и флота способствовало повышению боеспособности войск;

- разработка и введение новых воинских законов и уставов, способствовала структуризации военной системы и обновлению правил, которые считались устаревшими.

Таким образом Россия получила армию, которая могла самостоятельно и эффективно действовать. Реформа определенно имела положительное воздействие на состояние российской армии, поэтому она может считаться одним из важнейших преобразований, проведенных Александром II.

Период правления Александра II – это грандиозные реформы в истории Российской империи. Проводя эти реформы, император пытался побороть отставание России от передовых стран мира. Одной из самых масштабных, как по времени, так и по результатам, была военная реформа Александра 2, которую подготовил военный министр Дмитрий Милютин. В данной статье предлагается обзор ключевых направлений военной реформы, а также ее основных результатов.

Военная реформа 1874

Военная реформа Александра 2 – комплекс мер по преобразованию русской армии, который был проведен в 1860-1870-х гг. министром графом Милютиным.

Причины военной реформы

Необходимость реформы русской армии назревала довольно давно, но очевидной она стала после проигрыша России в Крымской войне 1853-1856. Русские войска не только проиграли войну, но также показали свою полную несостоятельность и слабость, проявились все недостатки выражавшиеся в плохом оснащении, плохой подготовке солдат и недостатке человеческих ресурсов.

Поражение сильно ударило по престижу правительства и Императора, и Александр 2 решил, что необходимо срочно изменить государственную политику и провести полную военную реформу.

Изменения в армии начались еще в 1850-х гг., сразу после войны, но самые известные реформы были проведены в 1860-х гг. выдающимся военным деятелем, в те времена военным министром В. А. Милютиным, который хорошо знал о недостатках системы и знал, как можно от них избавиться.

1862 год – в докладе министра императору, назывались следующие проблемы русской армии:

• О необходимости нормализовать затраты на армию, потому как Россия тратила большие деньги на армию, которая по факту является не достаточно боеспособной.

• Нехватка учреждений военного образования, в результате около 70% офицерского состава не имело военного образования!

• Неразвитость сети государственных учреждений, осуществляющих контроль за призывом, отвечающих за оснащение армии и т. д.

• Большое количество армии, часть которой находится без действия. Необходимость увеличения резервного войска, в следствии чего уменьшаться регулярные. В случае военных действий будет возможность в кратчайшие сроки призвать резерв.

Содержание военной реформы

Главной проблемой армии было то, что ей требовалось слишком много денег на содержание, но на войне она себя не окупала. Целью Милютина было создание малочисленной армии в мирное время (не требовавшей много денег на содержание), но при этом что бы она могла быстро мобилизоваться в случае войны.

Основное событие всей военной реформы Александра 2 – Манифест о всеобщей воинской повинности. Именно это дало возможность создания армии нового типа, которая бы не испытывала недостатка в нехватке солдат, и при этом не требовала огромных денег на ее содержание.

Отменили рекрутскую систему, теперь все мужчины, гражданине России, в возрасте старше 20-ти лет, не имеющие судимости, обязаны были отслужить в армии. Срок службы в большинстве войск был 6 лет. Откупиться от службы в армии или избежать ее другими способами было нельзя, в случае военных действий все население, прошедшее военную подготовку, мобилизовалось.

Но, перед тем как вводить всеобщую повинность, надо было в существенной степени изменить систему военного управления, чтобы в ней могли служить все категории граждан.

Реформа военного образования

Радикально реформировали систему образования для военных:

• Создали систему юнкерских училищ и военных академий;

• Создавались профессиональные гимназии с военным уклоном, выпускники которых имели возможность продолжать обучение в юнкерских училищах.

Так, военный в России становился полноценной профессией, которого обучали перед тем, как использовать в военных целях.

Итоги военной реформы

• Введение военных округов создание Главного штаба. 1864 год – Россия была разделена на несколько военных округов, что в значительной степени смогло упростить управление огромным государством и его армией. На местах во главе сидели местные министры, подчиняющиеся военному министерству в Петербурге. Разделение на округа позволило сложить с военного министра дела, не касающиеся всего государства и отдать их в ведание округов. Теперь управление стало более систематизировано и эффективно, потому как у каждого военного чиновника имелся определенный круг обязанностей на своей территории;

• Было проведено полное перевооружение армии. Солдаты получили новое современное оружие, которое конкурировало с оружием западных государств. На военных заводах провели реконструкцию и теперь они сами могли производить современное вооружение и технику;

• Появился военный суд и военная прокуратура – это дало возможность улучшить дисциплину в армии и ввести ответственность офицеров за свои действия;

• 1874 год – была введена всеобщая воинская повинность вместо рекрутского набора и сокращен срок службы (в сухопутных войсках 15 лет — 6 лет в строю и 9 лет в запасе, во флоте — 7 лет действительной службы и 3 года в запасе). Благодаря всеобщей повинности, армия стала более привлекательной для крестьянина, который мог рассчитывать на неплохую военную карьеру;

• Разработка и введение в войска новых воинских законов;

• Была создана сеть военных и юнкерских училищ, куда принимали представителей всех сословий;

• Сократилась численности армии на 40 %.

Предпосылки военной реформы

Военная реформа стала одной из основных в комплексе великих реформ Александра 2. Основной предпосылкой для проведения преобразований в армии стала Крымская война, которая была проиграна. Неудача правительства не только подорвала доверия народа к царю, но также обнажила все недостатки существующей армии – плохая подготовка рядовых солдат и офицеров, несовременное оснащение, хаос в управлении армией, недостаток человеческих ресурсов.

Армия, как один из самых необходимых государству институтов, начала подвергаться изменениям еще в 50-ых годах сразу после войны, однако своего пика реформы достигли чуть позднее, в 60-ых. Большая часть преобразований была совершена выдающимся русским военным деятелем, военным министром Д.А. Милютиным.

Технологические реформы

6-линейная винтовка обр. 1856 г.

В 1856 году был разработан новый вид пехотного вооружения: 6-линейная (15,24-мм), заряжающаяся с дула, капсюльная винтовка. В 1862 году ею были вооружены более 260 тыс. чел. Значительная часть винтовок выпускалась в Германии и Бельгии. К началу 1865 года вся пехота была перевооружена винтовками образца 1856 г. В то же время продолжались работы по совершенствованию винтовок, и в 1868 году на вооружение принимают 10,75-мм винтовку Бердана под унитарный патрон, а в 1870 — её модифицированную версию (№ 2). В итоге, к началу Русско-турецкой войны 1877—1878 годов вся русская армия была вооружена новейшими казнозарядным нарезным оружием уменьшенного калибра.

Введение нарезных, заряжающихся с дула орудий было начато в 1860 году. На вооружение полевой артиллерии были приняты 4-фунтовые нарезные пушки Маиевского калибром 3,42 дюйма, превосходящие ранее выпускаемые как по дальности стрельбы, так и по точности.

В 1866 году было утверждено вооружение для полевой артиллерии, по которому все батареи пешей и конной артиллерии должны иметь нарезные, заряжающиеся с казённой части орудия. 1/3 пеших батарей должна быть вооружена 9-фунтовыми пушками, а все остальные батареи пешей и конная артиллерия — 4-фунтовыми. Для перевооружения полевой артиллерии требовалось 1200 орудий. К 1870 году перевооружение полевой артиллерии было полностью завершено, а к 1871 году в запасе имелось 448 орудий.

В 1870 году на вооружение артиллерийских бригад были приняты скорострельные 10-ствольные картечницы Гатлинга и 6-ствольные Барановского со скорострельностью 200 выстрелов в минуту. В 1872 году была принята на вооружение 2,5-дюймовая скорострельная пушка Барановского, в которой были осуществлены основные принципы современных скорострельных орудий.

Таким образом, на протяжении 12 лет (с 1862 по 1874) количество батарей выросло с 138 до 300, а количество орудий с 1104 до 2400. В 1874 году в запасе находилось 851 орудие, был осуществлён переход от деревянных лафетов к железным.

Содержание военной реформы

В задачи правительства при проведении военной реформы входило создание современной армии, которая, одновременно в мирное время не требовала бы значительных затрат на содержание и могла бы при необходимости быстро мобилизоваться.

Реформа заняла длительное время, но главным ее событием считается издание $1$ января $1874$ г. Манифеста о всеобщей воинской повинности. Этот документ полностью изменил систему русской армии. От рекрутского набора был совершен переход к всеобщей, бессословной воинской повинности. Срок службы равнялся $6$ годам, затем $9$ лет в запасе, служить обязаны были все мужчины старше $20$ лет, но существовали и определенные исключения. Так, от службы освобождались духовенство всех конфессий, а также единственные сыновья и единственные кормильцы семьи.

После прохождения службы военнообязанные поступали в государственное ополчение, которое составляли и не служившие. Кроме того, в некотором смысле всеобщая воинская повинность явилась плюсом для низов общества, т.к. дала им возможность подняться через службу в армии.

Отметим, что реальный срок службы определялся уровнем образованности индивидуума. Так, например лица с высшим образованием служили меньше всех – полгода, а те, кто не владел даже грамотой проходили службу полные $6$ лет, где получали и начальное образование.

Одновременно с Манифестом вышел Устав о воинской повинности. До Манифеста была реформирована система управления в армии. Так, в $1864$ г. территория государства была разделена на военные округа, управление которыми проводилось на местах. Общее руководство округами осуществлял военный министр. Такое новшество позволило сократить громоздкость управления армией, система стала организованнее. Через год появился Главный штаб, он стал центральным органом управления войсками. Войска разделились на полевые и местные, армии и корпуса были упразднены.

Также русская армия прошла полное перевооружение, войска получили современное оружие. Немаловажно отметить, что реформирование коснулось и военных заводов, их реконструировали для нужд современной техники. Именно эти новшества и привели к введению всеобщей воинской повинности.

Отметим, что были запрещены телесные наказания в армии. Армия должна была стать более образованной и цивилизованной, для изменилась подготовка кадров. Взамен кадетских корпусов стали появляться военные гимназии, а также военные училища, которые готовили офицеров. Через юнкерские училища офицерами могли стать недворяне. Разумеется, были пересмотрены и образовательные программы для этих учреждений. Военные суды и прокуратура позволили наладить дисциплину. Военные суды в целом копировали общую судебную систему империи – были введены полковой, военно-окружной суд и главный военный суд. Военные суды были также гласными и состязательными.

Результаты и значение военной реформы Александра 2

Военная реформа была одна из самых длительных в череде великих реформ Александра 2 и заняла почти два десятилетия. Однако, благодаря умело проведенным преобразованиям, удалось создать совершенно новую армию, которая отвечала всем современным стандартам. Более того, была преобразована не только сама армия, но и вся система в целом – теперь управление было менее централизованным, были созданы военные округа, в которых решения принимали местные управленцы ориентируясь на ситуацию. Военный министр же занимался более глобальными вопросами, касающимися всей армии в целом, что позволило значительно повысить качество принимаемых решений.

Результаты реформы

В целом, несмотря на отдельные неточности, итоги, которые реализовала военная реформа Александра 2 имела огромный эффект на преобразование армии Российской империи. Действующая армия России сократилась на 40%, что существенно уменьшило расходы на ее содержание. Штаб министерства также уменьшили, что способствовало борьбе с бюрократией. Система военных округов помогла сделать армию более организованной и мобильной. Массовый призыв способствовал ликвидации слабого и неэффективного рекрутского набора.

Новое обмундирование

Обновление армии началось с изменений в военной форме. Только в первый год царствования Александра II было издано 62 приказа, касавшихся изменений в обмундировании. Подобная активность вызывала недоумение в обществе:

Кол-во блоков: 14 | Общее кол-во символов: 14445

Количество использованных доноров: 5

Информация по каждому донору:

Читайте также: