Какой из блоков функциональной системы осуществляет сбор и переработку информации

Обновлено: 25.06.2024

При производстве информационного продукта исходный информационный ресурс в соответствии с поставленной задачей подвергается в определенной последовательности различным преобразованиям. Динамика этих преобразований отображается в протекающих при этом информационных процессах. Таким образом, информационный процесс – это процесс преобразования информации. В результате информация может изменить и содержание, и форму представления.

Управляющие воздействия формируются на основе накопленной и функционирующей в системе управления информации, а также поступающих по каналам прямой и обратной связи сведений из внешней среды.

Таким образом, важнейшая функция любой системы управления – получение информации, выполнение процедур по ее обработке с помощью заданных алгоритмов и программ, формирование на основе полученных сведений управленческих решений, определяющих дальнейшее поведение системы.

Поскольку информация фиксируется и передается на материальных носителях, необходимы действия человека и работа технических средств по восприятию, сбору информации, ее записи, передаче, преобразованию, обработке, хранению, поиску и выдаче. Эти действия обеспечивают нормальное протекание информационного процесса и входят в технологию управления. Они реализуются технологическими процессами обработки данных с использованием компьютеров и других технических средств.

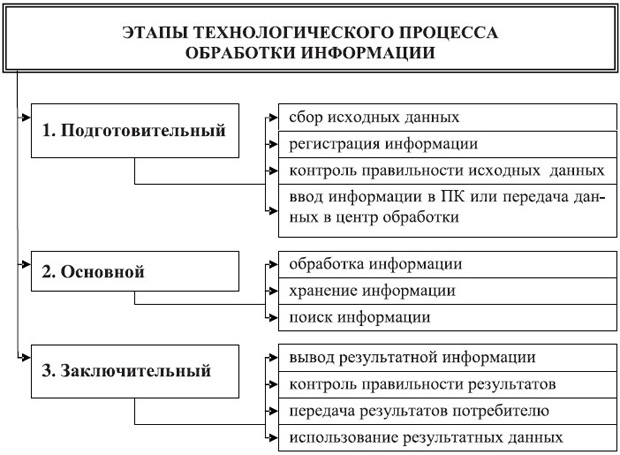

Фазы преобразования информации в информационной технологии достаточно многочисленны. Однако если провести структуризацию технологии, обобщенная схема технологического процесса обработки информации может быть представлена следующей схемой:

обобщенная схема технологического процесса обработки информации

При обработке данных формируются четыре основных информационных процесса: сбор и регистрация, обмен, обработка, накопление и хранение информации. Рассмотрим их модели.

3.1.2. Сбор и регистрация информации

Сбор и регистрация информации происходят по-разному и в различных объектах.

Процесс перевода информации в выходные данные в технологических системах управления может быть полностью автоматизирован, так как для сбора информации о состоянии производственной линии применяются разнообразные электрические датчики, которые уже по своей природе позволяют проводить преобразования физических параметров, вплоть до превращения их в данные, записываемые на машинных носителях информации, без выхода на человеческий уровень представления. Это оказывается возможным благодаря относительной простоте и однозначности физической информации, снимаемой датчиками (давление, температура, скорость и т.п.).

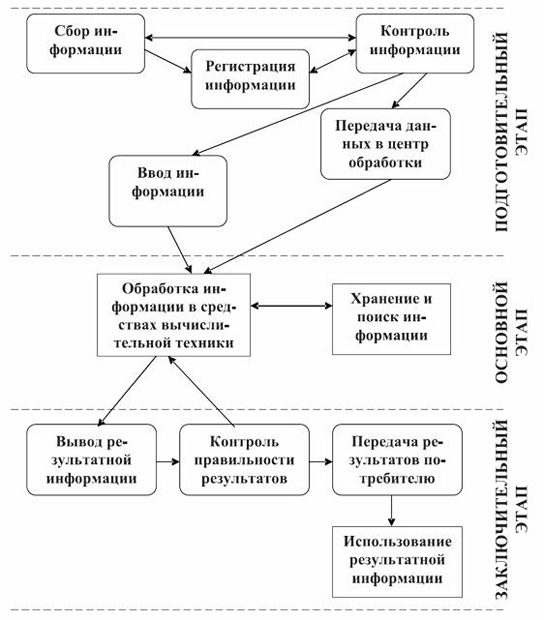

В организационно-экономических системах управления информация, осведомляющая человека о состоянии объекта управления семантически сложна, разнообразна и ее сбор не удается автоматизировать. Поэтому в таких системах информационная технология на этапе превращения исходной (первичной) информации в данные в основе своей остается ручной. На рисунке приведена последовательность фаз процесса преобразования информации в данные в информационной технологии организационно-экономических систем управления:

процесс преобразования информации в данные

3.1.3. Передача информации

3.1.4. Обработка информации

Обработка информации в компьютерных системах производится, как правило, децентрализовано, в местах возникновения первичной информации, где организуются автоматизированные рабочие места специалистов той или иной управленческой службы (отдела материально-технического снабжения и сбыта, отдела главного технолога, конструкторского отдела, бухгалтерии, планового отдела и т.п.). Обработка, однако, может производиться не только автономно, но и в вычислительных сетях, с использованием набора программных средств персональных компьютеров и информационных массивов для решения функциональных задач.

Процесс обработки данных связан с преобразованием данных и их отображением.

Процедуры преобразования данных на логическом уровне представляют собой алгоритмы и программы обработки данных и их структур. Сюда включаются стандартные процедуры, такие, как сортировка, поиск, создание и преобразование статистических и динамических структур данных, а также нестандартные процедуры, обусловленные алгоритмами и программами преобразования данных при решении конкретных информационных задач. Моделями процедур отображения данных являются компьютерные программы преобразования данных, представленных машинными кодами, в воспринимаемую человеком информацию, несущую в себе смысловое содержание. В современных компьютерных системах данные могут быть отражены в виде текстовой информации, в виде графиков, изображений, звука, с использованием средств мультимедиа, которые интегрируют в компьютере все основные способы отображения.

Процедура отображения данных – одна из важнейших в информационной технологии. Без возможности восприятия результата обработки информации человеческими органами чувств этот результат оставался бы вещью в себе (ведь мы не ощущаем машинное представление информации).

В современных информационных технологиях при воспроизведении информации предпочтение отдано графическим режимам работы дисплеев (в отличие от исторически более ранних текстовых режимов) как наиболее универсальным. Графический режим позволяет выводить на экран дисплея любую графику (ведь буквы и цифры тоже графические объекты), причем с возможностью изменения масштаба, проекции, цвета и т.д. Развитие информационных технологий относительно ввода и вывода информации идет по пути создания объектно-ориентированных систем, в которых настройка систем, программирование функциональных задач, ввод и вывод информации осуществляются с помощью графических объектов, отображаемых на экране дисплея (примером могут служить широко распространенный графический интерфейс Windows, объектно-ориентированные языки Delphi, Java и т.д.).

Отображение информации на экране дисплея в виде графических объектов (графиков, геометрических фигур, изображений и т. д.) носит название компьютерной графики.

В ходе решения задач на компьютере в соответствии с машинной программой формируется результатная информация, которая в дальнейшем используется на этапе принятия решения.

Принятие решения в автоматизированной системе организационного управления, как правило, осуществляется специалистом с применением или без применения технических средств, но в последнем случае на основе тщательного анализа результатной информации, полученной на компьютере. Задача принятия решений осложняется тем, что специалисту приходится искать из множества допустимых решений наиболее приемлемое, сводящее к минимуму потери ресурсов (временных, трудовых, материальных и т.д.). Благодаря применению персональных компьютеров и терминалов повышается аналитичность обрабатываемых сведений, а также обеспечивается постепенный переход к автоматизации выработки оптимальных решений в процессе диалога пользователя с вычислительной системой. Этому способствует использование новых технологий экспертных систем поддержки принятия решений.

Модель обработки данных включает в себя формализованное описание процедур организации вычислительного процесса, преобразования данных и отображения данных. Под организацией вычислительного процесса понимается управление ресурсами компьютера (память, процессор, внешние устройства) при решении задач обработки данных. Эта процедура формализуется в виде алгоритмов и программ системного управления компьютером. Комплексы таких алгоритмов и программ получили название операционных систем.

Операционная система – комплекс программ, организующих вычислительный процесс в вычислительной системе.

Вычислительная система – совокупность аппаратных и программных средств компьютера, взаимодействующих для решения задач обработки информации.

Для выполнения функций подсистемы обработки данных используются компьютеры различных классов. В настоящее время при создании автоматизированных информационных технологий применяются три основных класса компьютеров: на верхнем уровне – большие универсальные ЭВМ (по зарубежной классификации – мэйнфреймы), способные накапливать и обрабатывать громадные объемы исходных данных и используемые как главные ЭВМ; на среднем – абонентские вычислительные машины (серверы); на нижнем уровне – персональные компьютеры. Обработка данных, т.е. их преобразование и отображение, производится с помощью программ решения задач в той предметной области, для которой создана информационная технология.

3.1.5. Хранение и накопление информации

3.2. Системный подход к решению функциональных задач и к организации информационных процессов

Контрольные вопросы для самопроверки

Литература

1. Башмаков А.И., Башмаков И.А. Интеллектуальные информационные технологии: Учеб. пособие. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. - 304 с.

2. Волков Г.Г., Глинский О.Ю. Компьютерные информационные технологии. БГЭУ: Бобруйск, 2010. - 86 с.

3. Гришин, В.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Текст] : рекомендовано Мин.образования: учебник для вузов / В. Н. Гришин, Е. Е. Панфилова, 2007. - 416 с.

4. Избачков Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы.: учебник для вузов. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 656 с.

5. Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы [Текст] : Учебник для вузов; рекомендовано Мин. образования / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер, 2009. - 958 с.

Репетиционные тестовые задания

Поток осведомляющей информации, поступающей от объекта управления, воспринимается человеком и переводится в документальную форму в ходе информационного процесса

При производстве информационного продукта исходный информационный ресурс в соответствии с поставленной задачей подвергается в определенной последовательности различным преобразованиям. Динамика этих преобразований отображается в протекающих при этом информационных процессах. Таким образом, информационный процесс – это процесс преобразования информации. В результате информация может изменить и содержание, и форму представления.Управляющие воздействия формируются на основе накопленной и функционирующей в системе управления информации, а также поступающих по каналам прямой и обратной связи сведений из внешней среды.

Таким образом, важнейшая функция любой системы управления – получение информации, выполнение процедур по ее обработке с помощью заданных алгоритмов и программ, формирование на основе полученных сведений управленческих решений, определяющих дальнейшее поведение системы.

Поскольку информация фиксируется и передается на материальных носителях, необходимы действия человека и работа технических средств по восприятию, сбору информации, ее записи, передаче, преобразованию, обработке, хранению, поиску и выдаче. Эти действия обеспечивают нормальное протекание информационного процесса и входят в технологию управления. Они реализуются технологическими процессами обработки данных с использованием компьютеров и других технических средств.

Фазы преобразования информации в информационной технологии достаточно многочисленны. Однако если провести структуризацию технологии, обобщенная схема технологического процесса обработки информации может быть представлена следующей схемой:

обобщенная схема технологического процесса обработки информации

При обработке данных формируются четыре основных информационных процесса: сбор и регистрация, обмен, обработка, накопление и хранение информации. Рассмотрим их модели.

3.1.2. Сбор и регистрация информации

Сбор и регистрация информации происходят по-разному и в различных объектах.

Процесс перевода информации в выходные данные в технологических системах управления может быть полностью автоматизирован, так как для сбора информации о состоянии производственной линии применяются разнообразные электрические датчики, которые уже по своей природе позволяют проводить преобразования физических параметров, вплоть до превращения их в данные, записываемые на машинных носителях информации, без выхода на человеческий уровень представления. Это оказывается возможным благодаря относительной простоте и однозначности физической информации, снимаемой датчиками (давление, температура, скорость и т.п.).

В организационно-экономических системах управления информация, осведомляющая человека о состоянии объекта управления семантически сложна, разнообразна и ее сбор не удается автоматизировать. Поэтому в таких системах информационная технология на этапе превращения исходной (первичной) информации в данные в основе своей остается ручной. На рисунке приведена последовательность фаз процесса преобразования информации в данные в информационной технологии организационно-экономических систем управления:

процесс преобразования информации в данные

3.1.3. Передача информации

3.1.4. Обработка информации

Обработка информации в компьютерных системах производится, как правило, децентрализовано, в местах возникновения первичной информации, где организуются автоматизированные рабочие места специалистов той или иной управленческой службы (отдела материально-технического снабжения и сбыта, отдела главного технолога, конструкторского отдела, бухгалтерии, планового отдела и т.п.). Обработка, однако, может производиться не только автономно, но и в вычислительных сетях, с использованием набора программных средств персональных компьютеров и информационных массивов для решения функциональных задач.

Процесс обработки данных связан с преобразованием данных и их отображением.

Процедуры преобразования данных на логическом уровне представляют собой алгоритмы и программы обработки данных и их структур. Сюда включаются стандартные процедуры, такие, как сортировка, поиск, создание и преобразование статистических и динамических структур данных, а также нестандартные процедуры, обусловленные алгоритмами и программами преобразования данных при решении конкретных информационных задач. Моделями процедур отображения данных являются компьютерные программы преобразования данных, представленных машинными кодами, в воспринимаемую человеком информацию, несущую в себе смысловое содержание. В современных компьютерных системах данные могут быть отражены в виде текстовой информации, в виде графиков, изображений, звука, с использованием средств мультимедиа, которые интегрируют в компьютере все основные способы отображения.

Процедура отображения данных – одна из важнейших в информационной технологии. Без возможности восприятия результата обработки информации человеческими органами чувств этот результат оставался бы вещью в себе (ведь мы не ощущаем машинное представление информации).

В современных информационных технологиях при воспроизведении информации предпочтение отдано графическим режимам работы дисплеев (в отличие от исторически более ранних текстовых режимов) как наиболее универсальным. Графический режим позволяет выводить на экран дисплея любую графику (ведь буквы и цифры тоже графические объекты), причем с возможностью изменения масштаба, проекции, цвета и т.д. Развитие информационных технологий относительно ввода и вывода информации идет по пути создания объектно-ориентированных систем, в которых настройка систем, программирование функциональных задач, ввод и вывод информации осуществляются с помощью графических объектов, отображаемых на экране дисплея (примером могут служить широко распространенный графический интерфейс Windows, объектно-ориентированные языки Delphi, Java и т.д.).

Отображение информации на экране дисплея в виде графических объектов (графиков, геометрических фигур, изображений и т. д.) носит название компьютерной графики.

В ходе решения задач на компьютере в соответствии с машинной программой формируется результатная информация, которая в дальнейшем используется на этапе принятия решения.

Принятие решения в автоматизированной системе организационного управления, как правило, осуществляется специалистом с применением или без применения технических средств, но в последнем случае на основе тщательного анализа результатной информации, полученной на компьютере. Задача принятия решений осложняется тем, что специалисту приходится искать из множества допустимых решений наиболее приемлемое, сводящее к минимуму потери ресурсов (временных, трудовых, материальных и т.д.). Благодаря применению персональных компьютеров и терминалов повышается аналитичность обрабатываемых сведений, а также обеспечивается постепенный переход к автоматизации выработки оптимальных решений в процессе диалога пользователя с вычислительной системой. Этому способствует использование новых технологий экспертных систем поддержки принятия решений.

Модель обработки данных включает в себя формализованное описание процедур организации вычислительного процесса, преобразования данных и отображения данных. Под организацией вычислительного процесса понимается управление ресурсами компьютера (память, процессор, внешние устройства) при решении задач обработки данных. Эта процедура формализуется в виде алгоритмов и программ системного управления компьютером. Комплексы таких алгоритмов и программ получили название операционных систем.

Операционная система – комплекс программ, организующих вычислительный процесс в вычислительной системе.

Вычислительная система – совокупность аппаратных и программных средств компьютера, взаимодействующих для решения задач обработки информации.

Для выполнения функций подсистемы обработки данных используются компьютеры различных классов. В настоящее время при создании автоматизированных информационных технологий применяются три основных класса компьютеров: на верхнем уровне – большие универсальные ЭВМ (по зарубежной классификации – мэйнфреймы), способные накапливать и обрабатывать громадные объемы исходных данных и используемые как главные ЭВМ; на среднем – абонентские вычислительные машины (серверы); на нижнем уровне – персональные компьютеры. Обработка данных, т.е. их преобразование и отображение, производится с помощью программ решения задач в той предметной области, для которой создана информационная технология.

3.1.5. Хранение и накопление информации

3.2. Системный подход к решению функциональных задач и к организации информационных процессов

Контрольные вопросы для самопроверки

Литература

1. Башмаков А.И., Башмаков И.А. Интеллектуальные информационные технологии: Учеб. пособие. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. - 304 с.

2. Волков Г.Г., Глинский О.Ю. Компьютерные информационные технологии. БГЭУ: Бобруйск, 2010. - 86 с.

3. Гришин, В.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Текст] : рекомендовано Мин.образования: учебник для вузов / В. Н. Гришин, Е. Е. Панфилова, 2007. - 416 с.

4. Избачков Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы.: учебник для вузов. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 656 с.

5. Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы [Текст] : Учебник для вузов; рекомендовано Мин. образования / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер, 2009. - 958 с.

Репетиционные тестовые задания

Поток осведомляющей информации, поступающей от объекта управления, воспринимается человеком и переводится в документальную форму в ходе информационного процесса

Система сбора и обработки информации (ССОИ) предназначена для интеграции систем Инженерно-технических средств охраны (ИТСО) в единый комплекс с целью повышения эффективности их использования и комплексного предоставления информации о работе систем ИТСО оперативному дежурному, ответственным должностным лицам и руководству. Особенно эффективно применение ССОИ на территориально разнесенных объектах, имеющих несколько зданий или филиалов. В этом случае ССОИ позволяет создать в организации единое информационное пространство безопасности, что в любой момент времени позволяет иметь актуальную информацию о состоянии систем безопасности объекта и оперативно реагировать на происходящие в системе события.

Целью установки системы сбора и обработки информации является:

- регистрация информации о работе систем ИТСО, рабочих мест и оборудования систем ИТСО, изменениях режимов работы систем ИТСО;

- информирование оператора дежурной службы о работе систем ИТСО, тревогах и внештатных ситуациях;

- обеспечение записи и фиксации информации о событиях систем ИТСО и работе системы ССОИ в электронных цифровых архивах хранения данных.

- автоматизированный контроль работы систем ИТСО, сверка с требуемыми параметрами работы систем ИТСО (эталонными) и информирование оператора дежурной службы об обнаруженных расхождениях.

Типичная система сбора и обработки информации на уровне организации подсистем обеспечивает:

- сбор и обработку информации системы охранно-тревожной сигнализации (СОТС);

- сбор и обработку информации системы пожарной сигнализации (СПС); СМ. Примеры применения интегральных систем безопасности

- сбор и обработку информации, управление системой контроля и управления доступом (СКУД), включающей в себя такие подсистемы, как подсистема управления аварийными выходами и электронные сейфы ключей. СМ. Презентацию IP-СКУД IDmatic

- сбор и обработку информации, а также управление телевизионной системой охраны и наблюдения (ТСОН), или системой видеонаблюдения высокого разрешения; Подробнее о системе видеонаблюдения высокого разрешения XViewsion

- организацию подсистемы бюро пропусков, включая подсистему электронного заказа пропусков;

- организацию подсистемы мониторинга источников бесперебойного питания и контроля параметров окружающей среды в отдельных помещениях;

- автоматическую комплексную обработку информации, управление подсистемами и контроль выполнения регламентов работы персонала и систем объекта;

ССОИ получает информацию о состоянии средств ИТСО и может реагировать на регистрируемые события. Если средства ИТСО допускают внешнее управление, то специализированные контроллеры ССОИ преобразуют цифровые команды ССОИ в формат данных средств. Иногда обратная связь со средствами ИТСО объекта осуществляется на уровне баз данных. ССОИ позволяет осуществить частичное или полное управление функциями средств ИТСО как ручное, так и автоматическое - на уровне сценариев.

ССОИ выполняет операции считывания или получения по цифровым интерфейсным каналам информации о работе систем ИТСО, обрабатывает полученные данные, записывает их в архивы хранения, отображает состояние систем ИТСО в интерфейсах программ рабочих мест (АРМ) ССОИ, по информации от систем ИТСО выявляет типовые ситуации на объекте с последующим оповещением рабочих мест ССОИ.

Для сбора информации и управления отдельными функциями систем ИТСО используются различные методы подключения интерфейсов и передачи данных.

Отличительной особенностью современных систем сбора и обработки информации является то, что в них в единую систему интегрированы подсистемы обеспечения безопасности производства различных компаний. При этом интегрировать приходится не только современное цифровое оборудование, но и аналоговые системы.

Состав системы

Типовая система сбора и обработки информации (ССОИ) строится на базе локальной вычислительной сети (ЛВС) и включает в себя следующее оборудование:

Ø серверные блоки для получения и обработки в реальном времени информации о работе систем ИТСО,

Ø серверные блоки для управления оборудованием ССОИ, обработки информации от различных систем, выявления типовых (штатных и нештатных) ситуаций, выработки реакции системы на возникновение типовых ситуаций,

Ø серверные блоки для хранения архивной информации о событиях систем ИТСО (оперативный и долговременный архивы),

Ø АРМ администратора для для контроля работоспособности, настройки и конфигурирования ССОИ,

Ø АРМ операторов для просмотра информации ССОИ в реальном режиме времени и в архивах, оперативного управления системой,

Ø источники бесперебойного питания для обеспечения непрерывной работы системы,

Ø серверные блоки диагностики оборудования ССОИ,

Ø сетевое оборудование,

Ø кабельные и беспроводные линии связи.

Функции системы

Система сбора и обработки информации (ССОИ) обеспечивает выполнение следующих функций:

1. Интеграция систем ИТСО объекта в единый комплекс.

1.1. Получение информации от следующих систем ИТСО:

1.2. Протоколирование (запись и хранение) информации поступающей от систем ИТСО объекта в течение требуемого времени,

1.3. Анализ информации, поступающей от систем ИТСО,

1.4. Выработка реакции системы безопасности в соответствии с заданными сценариями.

1.5. Централизованное управление исполнительными устройствами СКУД и (настройка полномочий доступа пользователей в помещения и к ключам по картам СКУД, блокирование локальных зон внутри объекта при поступлении сигнала Тревоги, разблокирование отдельных точек доступа, разблокирование путей эвакуации при пожаре и т.п.);

1.6. Передача в систему видеонаблюдения управляющих воздействий для настройки работы оборудования, записи видеоинформации.

1.7. Круглосуточный, непрерывный и автоматический контроль систем ИТСО, источников бесперебойного питания с отображением информации на мониторах автоматизированных рабочих мест (АРМ) системы,

Ø анализ и контроль правильности текущих режимов и настроек систем ИТСО и выдача извещений (сигналов) при выявлении ошибочных и/или неоптимальных режимов и/или настроек;

Ø анализ и контроль реакций систем ИТСО в штатных ситуациях и при происшествиях;

Ø расчет показателей надежности и качества технической эксплуатации ИТСО;

Ø сравнительный анализ по выбранным параметрам (календарным периодам, техническим средствам, ситуациям, показателям и т.д.).

1.8. Анализ текущего состояния технических средств систем ИТСО, источников бесперебойного питания с отображением информации на мониторах АРМ системы,

1.9. Отображение рекомендаций по действиям дежурной службы охраны.

1.10. Обеспечение наглядного графического интерфейса пользователя для отображения ситуационной обстановки на графических планах и необходимой информации о штатных и тревожных событиях на мониторах АРМ с указанием места, даты, времени и характера событий.

1.11. Звуковое (в т.ч. голосовое) сопровождение при отображении критических состояний контролируемых объектов,

1.12. Интеграция систем безопасности территориально-распределенных объектов в единый комплекс.

2. Администрирование и управление системой

2.1. Настройка всех параметров системы с АРМ администратора.

2.2. Дистанционное управление режимами работы и настройками оборудования ССОИ.

2.3. Простота конфигурирования системы – изменение алгоритмов работы и параметров конфигурации системы без остановки действующей системы.

2.4.Внесение изменений, модернизация, замена версий программного обеспечения без изменения настроенных алгоритмов работы системы;

2.5. Разграничение доступа пользователей (операторов и администраторов) системы к функциям ССОИ. Управление полномочиями пользователей ССОИ.

2.6.Протоколирование действий операторов и администраторов ССОИ во время работы;

2.7.Контроль присутствия операторов и администраторов ССОИ на рабочем месте (периодическое подтверждение с вводом пароля),

2.8.Документирование (протоколирование) всей поступающей информации с указанием места происшедшего события, его характера, времени и даты,

2.9. Запись в архив информации обо всех собственных событиях ССОИ.

2.10. Просмотр архивной информации, управление отображением информации с помощью системы фильтров.

2.11. Подготовка и печать отчетов по различным параметрам.

2.12. Применение унифицированных шаблонов для подготовки и просмотра отчетов,

2.13. Экспорт отчетов в офисные приложения (Word, Excel).

3. Обеспечение надежности и бесперебойности работы ССОИ

3.1.Автоматический текущий контроль функционирования программного обеспечения ССОИ;

3.2.Мониторинг работоспособности оборудования ССОИ;

3.3.Автоматическое резервное копирование баз данных и текущих установок;

3.4.Защита собственных ресурсов ССОИ и технических средств при попытках несанкционированного доступа к ним;

3.5.Синхронизация внутренних часов АРМ и серверного оборудования системы по часам одного (центрального) сервера;

3.6.Синхронизация часов центрального сервера с эталонными сигналами времени, транслируемыми со спутников (GPS).

3.7.Резервирование критичных участков системы с возможностью автоматического восстановления информации в случае сбоев,

3.8.Обеспечение бесперебойного электропитания оборудования системы. Реализация функции дистанционного отключения оборудования в аппаратных стойках.

3.9.Контроль параметров окружающей среды, температуры, влажности и т.п. Отображение на АРМ системы информации о нештатных ситуациях.

Некоторые задачи, которые решает ССОИ XVmatic:

- интеграция систем СОТС, СПС, СКУД, ТСОН объекта в единый комплекс;

- информационная связь c системами СОТС, СПС, СКУД, ТСОН объекта;

- информационная связь, по существующим оптоволоконным каналам связи, с сегментами ССОИ территориально разнесенных зданий заказчика;

- информационная связь с сегментами ССОИ объектов, расположенных в других городах (удаленностью более 500 км от центрального офиса) с возможностью дальнейшего подключения новых сегментов ССОИ;

- протоколирование (запись и хранение) информации поступающей от систем СОТС, СПС, СКУД, ТСОН объекта в течение требуемого времени;

- централизованное управление исполнительными устройствами СКУД и (настройка полномочий доступа пользователей в помещения и к ключам по картам СКУД, блокирование локальных зон внутри объекта при поступлении сигнала Тревоги, разблокирование отдельных точек доступа и т.п.);

- передача в систему ТСОН управляющих воздействий для настройки работы оборудования, записи видеоинформации.

- круглосуточный, непрерывный и автоматический контроль систем СОТС, СПС, СКУД, ТСОН, источников бесперебойного питания с отображением информации на мониторах автоматизированных рабочих мест (АРМ) системы, отображение рекомендаций по действиям дежурной службы. Обработка информации со всех объектов, где установлены сегменты ССОИ;

- анализ текущего состояния технических средств систем СОТС, СПС, СКУД, ТСОН, источников бесперебойного питания с отображением информации на мониторах АРМ системы;

- автоматический и автоматизированный анализ данных о функционировании ИТСО:

Ø анализ и контроль правильности текущих режимов и настроек ИТСО и выдача извещений (сигналов) при выявлении ошибочных и/или неоптимальных режимов и/или настроек;

Ø анализ и контроль реакций ИТСО в штатных ситуациях и при происшествиях;

Ø расчет показателей надежности и качества технической эксплуатации ИТСО;

Ø сравнительный анализ по выбранным параметрам (календарным периодам, техническим средствам, ситуациям, показателям и т.д.).

- автоматический текущий контроль функционирования программного обеспечения ССОИ;

- мониторинг работоспособности оборудования ССОИ;

- обработка и отображение полученной информации в Центре управления безопасности в виде унифицированных табличных отчетов;

Особенности ССОИ XVmatic:

- наглядный графический интерфейс пользователя для отображения ситуационной обстановки на графических планах и необходимой информации о штатных и тревожных событиях на мониторах АРМ с указанием места, даты, времени и характера событий, а также рекомендаций по действиям постов охраны и службы безопасности Центрального офиса в различных ситуациях;

- звуковое (в т.ч. голосовое) сопровождение при отображении критических состояний контролируемых объектов;

- простота конфигурирования системы – изменение алгоритмов работы и параметров конфигурации системы без остановки действующей системы;

- дистанционное управление режимами работы и настройками оборудования ССОИ;

- внесение изменений, модернизация, замена версий программного обеспечения без изменения настроенных алгоритмов работы системы;

- автоматическое резервное копирование баз данных и текущих установок;

- защита собственных ресурсов ССОИ и технических средств при попытках несанкционированного доступа к ним;

- синхронизация внутренних часов АРМ и серверного оборудования системы по часам одного (центрального) сервера;

- синхронизация часов центрального сервера с эталонными сигналами времени, транслируемыми со спутников (GPS).

- разграничение доступа пользователей (операторов и администраторов) системы к функциям ССОИ;

- доступ к информации о состоянии систем СОТС, СПС, СКУД, ТСОН, протоколам событий в соответствии с категориями доступа к информации;

- протоколирование действий операторов и администраторов ССОИ во время работы;

- контроль присутствия операторов и администраторов ССОИ на рабочем месте (периодическое подтверждение с помощью фотоидентификации или при помощи ввода пароля);

- документирование (протоколирование) всей поступающей информации с указанием места происшедшего события, его характера, времени и даты;

- подготовка и печать отчетов по событиям ССОИ.

Обработка "событий" по заданным сценариям в ССОИ XVmatic

Для каждого отрабатываемого события (события, на которое сценарий должен реагировать) в сцене задается одна или более реакций. В зависимости от состава установленного на охраняемом объекте оборудования и от состава охранных подсистем можно задать следующие реакции:

- запись заданного количества видео кадров с заданным интервалом времени в видео архив. Указывается камера, с которой производится запись (обычно, не та, событие которой обрабатывается в данной сцене), и номер предустановки, если эта камера управляемая. С помощью этой реакции производится съемка места нарушения, когда "мастером" является датчик охранной сигнализации или считыватель СКД. Возможна съемка места нарушения с помощью управляемой камеры, которая разворачивается в нужном направлении (предустановка) и совершает "наезд". Следует иметь в виду, что для любой видео камеры, задействованной в сценарии (если для нее определена охранная зона), кадры во время нарушения пишутся в видео архив автоматически.

- отображение места нарушения на пульте оператора. Для этой реакции должна быть выбрана камера. Изображение с указанной камеры в полноэкранном режиме выводится на все пульты управления, на которых в данный момент работает модуль "Видеонаблюдение".

Кроме перечисленных реакций по желанию заказчика и при наличии технической возможности могут быть определены дополнительные реакции. Например: блокировка или принудительное открывание дверей через СКД, блокировка пропуска в СКД, включение системы пожаротушения, включение/выключение вентиляции, кондиционирования и т.д.

Коротко об интеграционной платформе XVmatic

XVmatic представляет собой набор решений и сервисов, единых для различных систем безопасности, обеспечивающих построение единого пространства безопасности. Диапазон этих сервисов чрезвычайно широк и охватывает все аспекты построения – от унификации средств обработки и отображения информации до вопросов управления аппаратными средствами систем.

Так как на отдельных операциях технологического процесса обработки информации могут быть использованы различные технические средства и в различных сочетаниях, на практике существует множество вариантов организации технологического процесса. Для повышения эффективности технологии обработки данных необходимо провести ее стандартизацию.

Ориентация на стандартные технологические процессы приводит к улучшению качества обработки информации.

Основными документами, регламентирующими технологический процесс обработки информации, являются технологические и инструкционные карты.

Технологическая карта представляет собой набор последовательно выполняемых операций технологического процесса по каждой обрабатываемой задаче.

На каждую операцию технологического процесса разрабатывается инструкционная карта, в которой указываются сведения об исходной информации, о конечных результатах и о порядке выполнения конкретной работы.

Организация технологического процесса должна обеспечивать максимальную автоматизацию процессов обработки информации при использовании различных технических средств и высокую достоверность получения результатных данных при минимальных трудовых и стоимостных затратах.

Состав операций и последовательность их выполнения зависят от характера решаемых задач и имеющихся технических средств. Характер задач, в основном, определяется объемами обрабатываемой информации, периодичностью решения, а также сложностью алгоритмов ее преобразования. При определении состава операций технологического процесса создается возможность выбора наиболее рационального способа обработки информации.

В ряде случаев организация технологического процесса обработки информации базируется на единстве методологии обработки данных, что позволяет рассмотреть обобщенную схему технологического процесса при решении основных функциональных и управленческих задач в процессе функционирования предприятия или учреждения. Такой технологический процесс можно условно разделить на три укрупненных этапа (см. рис. 3.10), операции и содержание которых зависят от типа предприятия или учреждения, характера и объема решаемых задач, сроков и периодичности обработки информации, уровня программного обеспечения и т. д.

К основным этапам технологического процесса обработки информации относятся следующие этапы, представленные на рис. 3.10.

Состав операций и процедур технологического процесса может быть различным в зависимости от требований к технологии обработки данных. Например, применение на промышленных предприятиях технических средств сбора данных позволяет организовать непосредственный ввод исходной информации в средства вычислительной техники для обработки и т. д. Тем не менее, общее деление технологического процесса на этапы и основные виды операций и процедур является достаточно стабильным для различных типов технологических процессов на экономических объектах.

1. На подготовительном этапе осуществляется:

- сбор исходных данных (например, сбор информации в технологическом процессе промышленных предприятий);

- регистрация информации, т. е. нанесение данных на носитель информации;

- контроль правильности исходных данных;

- ввод информации в персональный компьютер или передача данных в центр обработки.

Информация собирается как внутри экономического объекта, так и поступает из других организаций и учреждений. В зависимости от этого строится система сбора данных, в разрезе которой должно быть соблюдено требование достоверности первичной информации, ее полноты и своевременности получения.

Операции регистрации могут выполняться как ручным способом, так и автоматически. При ручном формировании документов, включая заполнение электронных форм, операции регистрации весьма трудоемки и дают наибольший процент ошибок в получаемых данных. Если же сбор и регистрация первичной информации выполняются автоматически, с помощью соответствующих технических средств (станки с числовым программным управлением, кассовые терминалы и пр.), то трудоемкость начального этапа резко понижается. Однако, несмотря на промышленный выпуск разнообразных средств сбора и регистрации информации, эти операции на предприятиях и в организациях наименее автоматизированы.

Контрольные операции имеют своей целью обнаружение и недопущение ошибок в исходных данных. Контроль первичной информации может выполняться путем сопоставления проверяемых реквизитов с диапазоном заданных значений, на соответствие заданной разрядности реквизитов и т. д.

Передача информации обусловлена многоадресной потребностью в ней. Данные приходится передавать и в связи с тем, что источники информации удалены от средств их обработки. Информация передается путем перемещения документов, носителей или посредством передачи сигналов по каналам связи.

Ввод информации в средства вычислительной техники может выполняться различными способами в зависимости от используемых технических средств. В случае сбора информации непосредственно в технологическом потоке промышленного предприятия данные автоматически по каналам связи вводятся в электронно-вычислительную машину для последующей обработки.

В случае работы с документальной информацией ввод информации совмещается с операцией регистрации данных на электронную форму документа и выполняется непосредственно с клавиатуры персонального компьютера.

2. Основной этап обеспечивает непосредственную обработку информации в средствах вычислительной техники, а также при необходимости хранение и поиск первичных и результатных данных. Основной этап занимает ведущее место среди остальных информационных этапов технологического процесса как по значимости, так и по объему.

Обработка данных выполняется в электронно-вычислительных машинах различных типов и классов, включая персональные компьютеры, серверы, мэйнфреймы и т. д. , по специальной соответствующей программе и включает арифметические и логические действия над данными, а также автоматическое управление выполнением этих действий.

Хранение информации вызвано следующими факторами:

- многократным использованием условно-постоянной справочной информации;

- необходимостью накопления первичных данных;

- разрывом во времени между возникновением информации и ее обработкой;

- потребностью в накоплении данных для их последующей обработки и т. д.

Хранение информации осуществляется в форме документов, на машинных носителях, путем организации автоматизированных банков данных в виде файлов или баз данных. Файлы организуются в информационные массивы, в которых данные располагаются в соответствии с группировочными признаками.

Хранение информации может быть кратковременным и длительным, организованным в центре обработки или на автоматизированных рабочих местах специалистов. Кратковременному хранению подлежат переменные данные за текущий период, а также в отдельных случаях результатные данные. Условно-постоянная информация (например, нормативы, справочные данные, финансовая информация и т. д.) хранится длительное время и по мере необходимости корректируется. Для каждого вида информации устанавливается срок хранения, используются специальные картотеки и организуются специализированные архивы.

Поиск информации - это выборка данных из отдельных массивов или баз данных, включая поиск , подлежащей корректировке или замене информации. Операция поиска выполняется на основе поискового предписания, составленного на требуемые данные с использованием информационно-поисковых языков.

3. На заключительном этапе осуществляется контроль правильности результатных данных, их вывод и передача потребителю для их использования.

Использование информации завершает технологический процесс обработки информации. Результатная информация необходима для разных потребителей. В случае, когда она используется руководителями организации, то на ее основе разрабатывается и принимается оптимальное управленческое решение, которое реализуется работниками управления без использования технических средств, на основе результатных данных, полученных в процессе функционирования информационной технологии.

Обработанная информация может и непосредственно поступать на технические устройства. Последнее направление характерно для автоматизированных систем управления технологическими процессами промышленных предприятий.

Взаимосвязь операций технологического этапа на разных этапах представлена на рис. 3.11.

3.5. Графическое изображение технологического процесса

Технологический процесс может оформляться в виде графической схемы, на которой наглядно представляется последовательность операций. При проектировании схемы технологического процесса необходимо графически выделить эти последовательно выполняемые операции , которые изображаются на основном (осевом) направлении схемы. На этом же направлении размещаются логические блоки, указывающие на разветвление процесса.

Кроме технологических операций, на схеме справа или слева от них отображаются носители информации:

- первичные документы,

- машинные носители (магнитные ленты, магнитные диски, оптические диски и т. д.)

- машинограммы, полученные в результате обработки.

Для оформления технологического процесса используется три вида документов:

- схема данных;

- схема работы системы;

- схема взаимодействия программ.

Схема данных предназначена для отображения этапов технологического процесса обработки данных, включая операции , выполняемые неавтоматизированным способом. Она состоит из следующих компонентов:

- символов данных;

- символов процесса, который следует выполнить над данными;

- линий и специальных символов.

Схема данных начинается и заканчивается символами данных, которые предшествуют и следуют за символами процесса.

Схема работы системы предназначена для отображения управления операциями и потоком данных в системе. Она состоит из следующих компонентов:

- символов данных;

- символов процесса, указывающих на операции, которые следует выполнить над данными;

- линий, указывающих потоки данных между процессами и (или) носителями данных и специальных символов.

Схема взаимодействия программ отображает путь активации программ и взаимодействие с соответствующими данными. Каждая программа в схеме показывается только один раз. Схема взаимодействия программ состоит из:

- символов данных, указывающих на наличие данных;

- символов процесса, указывающих на операции, которые следует выполнить над данными;

- линий, отображающих поток между процессами и данными, и специальных символов.

Описание основных символов, используемых для изображения технологического процесса обработки информации, приведено в табл. 3.3.

Все символы схемы технологического процесса обработки информации должны иметь лаконичные и ясные пояснения:

- в символах операций проставляются их названия;

- в символах машинных носителей - сокращенные наименования и идентификаторы соответствующих массивов или файлов;

- в символах информации, выводимой на печать или экран, - наименования ведомостей, машинограмм или их идентификаторы.

В технологических процессах с использованием ЭВМ подготовительный этап в большинстве случаев заканчивается операциями ввода данных и их контроля на ЭВМ, которые отождествляются с одной операцией и изображаются одним символом. В результате выполнения этой операции массив , созданный на машинном носителе, оказывается подготовленным для дальнейшего использования в решении задачи.

Основной этап обработки информации в режиме пакетной обработки на схеме технологического процесса следует, как правило, ограничивать двумя операциями:

- обработкой на ЭВМ по алгоритму;

- печатью выходных документов или отображением на экране.

При этом указанные операции рекомендуется изображать символами с полосой и идентификатором, отсылающим к схеме внутримашинной обработки данных. Это обусловлено тем, что подробно технология внутримашинной обработки на ЭВМ представляется схемой взаимосвязи программных модулей и информационных массивов.

Выделение операции " Печать выходных документов" объясняется тем, что в технологии необходимо предусмотреть возможность повторной распечатки документов в случаях наличия ошибки печати в выходном документе.

На заключительном этапе в условиях может осуществляться визуальный контроль выходного документа, его оформление и копирование . Под визуальным контролем понимается проверка четкости печати, проверка отсутствия печатной строки на сгибах бумаги и др. Оформление сводится к визированию выходного документа (проставлению даты, подписей и т. д.). В случае необходимости получения выходных документов в нескольких экземплярах предусматривается операция копирования.

При решении многих экономических задач (бухгалтерского учета, статистической отчетности и др.) оперативная информация подготавливается на машинных носителях в течение всего отчетного периода по мере ее сбора и поступления, а задача решается только по окончании отчетного периода.

Поэтому в отчетном периоде подготовительный этап повторяется многократно, а основной и заключительный - один раз после полного накопления информации. В связи с этим в схеме технологического процесса рекомендуется использовать символ "граница цикла " перед началом и по окончании подготовительного этапа.

Пример схемы технологического процесса обработки учетных данных представлен на рис. 3.12.

Читайте также: