Какие высшие органы власти в первые годы советской власти были наделены законодательные полномочиями

Обновлено: 25.06.2024

2 марта 1917 г состоялось ОБЪЕДИНЕННОЕ СОБРАНИЕ СОВЕТОВ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ.

14 марта 1917 г создан первый орган представительной власти народа в Казанской губернии - ГОРОДСКОЙ СОВЕТ.

6 мая 1917 г в Избрание ГУБЕРНСКИЙ СОВЕТ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ.

8 мая 1917 г на ОБЪЕДИНЕННОМ СОБРАНИИ СОВЕТОВ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ произошло слияние обоих СОВЕТОВ.

27 мая 1920 г Декрет ВЦИК и СНК России возвестил об образовании ТАТАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ТАССР). С этого времени власть в республике осуществлялась Советами рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

25 июня 1920 г Казанский губисполком передал властные полномочия Временному революционному комитету ТССР. Это событие вошло в историю как ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ.

26 сентября 1920 г в Казани состоялся I съезд Советов автономной ТССР.

В 1937 г на смену действующей системе представительной власти пришел новый орган народного представительства - Верховный Совет ТАССР

К исключительному ведению Съезда относилось:• установление, дополнение и изменение основных начал Конституции РСФСР, утверждение самой Конституции РСФСР• Утверждение конституционных поправок ВЦИКа• утверждение конституций автономных советских социалистических республик.По остальным вопросам Съезд и ВЦИК обладали одинаковыми полномочиями.Верхо́вный Сове́т СССР — в 1938—1989 высший орган государственной власти СССР, избираемый всеобщим, равным и прямым голосованием; в 1989—1991 — постоянно действующий парламент, избираемый Съездом народных депутатов СССР.

Состоял из двух равноправных палат — Совета Союза и Совета Национальностей. Срок полномочий Верховного Совета по Конституции 1936 года составлял 4 года, по Конституции 1977 года — 5 лет.

В соответствии с Конституцией СССР, союзные республики с разной численностью населения обладали равным числом представителей в Совете Национальностей ВС СССР —по 32 места из 750. Точно также различные автономные республики, автономные области и округа делегировали в Совет Национальностей одинаковое число депутатов (по 11, 5 и 1 соответственно). Однако крупные нации всё равно имели большинство благодаря доминированию в Совете Союза, состав которого (равный по численности Совету Национальностей) избирался пропорционально численности населения.

Работой Верховного Совета руководил Президиум, который заново избирался в начале работы Совета каждого созыва на совместном заседании обеих палат из числа депутатов. Президиум состоял из председателя, его 15 заместителей (по одному от каждой союзной республики), секретаря и 20 членов.

Президиум был уполномочен ратифицировать и денонсировать международные договоры, вводить в отдельных местностях или по всему СССР военное положение, отдавать приказ об общей или частичной мобилизации, объявлять войну, назначать послов СССР. Кроме того, в функции Президиума входило: издание указов; толкование действующих законов; осуществление право помилования; приём в советское гражданство, лишение его и утверждение добровольного выхода из советского гражданства; учреждение орденов, медалей, почётных званий СССР и награждение ими; установление воинских званий, дипломатических рангов и т. п.; назначение и смещение высшего командования Вооруженных Сил и министров (последнее — с последующим утверждением Верховным Советом); отмена постановлений совета министров СССР в случае их несоответствия закону; представление Верховного Совета (в период между его сессиями) в сношениях с парламентами других стран; приём верительных и отзывных грамот аккредитованных при нём дипломатических представителей других стран; проведение референдумов. Также президиум имел право распустить Верховный Совет и назначить досрочные выборы.

Совет старейшин — совещательный рабочий орган Верховного Совета, образовывавшийся в каждой из палат. До 1989 года существование Совета старейшин не было юридически закреплено, и он функционировал в силу традиции[1], а после принятия 20 декабря 1989 г. Регламента Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР Совет старейшин получил правовой статус, его работе была посвящена статья 62 Регламента.[2]

Совет старейшин создавался в каждой из палат (по квоте: Совет старейшин Совета Союза — один представитель на четырёх депутатов; Совет старейшин Совета Национальностей — по два представителя от каждой союзной республики и по одному от каждых автономной республики, автономной области и автономного округа); в задачи Совета старейшин входило предварительное решение организационных вопросов работы сессии Верховного Совета (обсуждение повестки дня, установление порядка обсуждения докладов и т.п.).

6. Принцип развития народовластия. Движение Советов к неполитической демократии — форме общественного самоуправления при коммунизме.

8. Принцип многоступенчатого формирования (до 1936 года). Советы вышестоящего уровня избирались не населением, а нижестоящими Советами. Отменен Сталинской Конституцией СССР 1936 года.

В 1917 - 1918 годах энергия и политическая инициатива широких масс татар нашла свое выражение в деятельности Всероссийских мусульманских съездов и Милли Меджлиса, провозгласившего создание автономного Урало-Волжского штата ("Идель-Урал"). Одновременно в Казани полным ходом шло формирование представительных институтов советского типа. Обратимся к хронологии событий тех дней:

• После острых дискуссий и споров вокруг создания Татаро-Башкирской Советской республики 27 мая 1920 года Декрет ВЦИК и СНК России возвестил об образовании ТАТАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ТАССР). С этого времени власть в республике осуществлялась Советами рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

• 25 июня 1920 года Казанский губисполком передал властные полномочия Временному революционному комитету ТССР. Это событие вошло в историю как ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ. Главной задачей ВРК стала подготовка Учредительного съезда Советов Татарской АССР.

• 26 сентября 1920 года в Казани состоялся I съезд Советов автономной ТССР. В его работе участвовало 348 делегатов.

Всетатарский Съезд Советов в пределах своей компетенции принимал законы и осуществлял общее руководство республикой по вопросам политической и экономической деятельности, национальной политики, социально-культурного строительства, административно-территориального устройства. Принимал и изменял Конституцию ТАССР, которая затем утверждалась высшим органом власти РСФСР.

До 1929 года съезд Советов рабочих и крестьянских депутатов ТАССР созывался ежегодно, а с 1929 года - раз в два года. За период с 1920 по 1937 годы состоялось 11 съездов. Каждый съезд представлял знаменательное событие в жизни республики. Особое значение имели съезды 1926 и 1937 годов: на них были приняты Конституции ТАССР.

• В период между сессиями ЦИК Татарской АССР высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом власти являлся его президиум. Он избирался из состава ЦИК и был ему подотчетен.

ПРЕЗИДИУМ ТатЦИКа : - готовил съезды Советов и сессии ЦИК, контролировал исполнение их решений в центре и на местах; - мог приостанавливать или отменять постановления Совнаркома республики и отдельных наркоматов; - назначал и освобождал народных комиссаров; - изменял (с последующим вынесением на утверждение ВЦИК) административно-территориальное устройство республики.

• В 1937 году на смену действующей системе представительной власти пришел новый орган народного представительства - Верховный Совет Татарской Автономной Советской Социалистической республики.

Согласно Конституции ТАССР 1937 года Верховный Совет ТАССР: - являлся высшим органом государственной власти; - избирался гражданами республики путем тайного голосования на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права по избирательным округам сроком на четыре года по норме: один депутат на 20 тысяч населения; - был наделен широкими полномочиями по принятию и изменению Конституции ТАССР с последующим внесением ее на утверждение Верховного Совета РСФСР; - осуществлял законодательную власть, утверждал народнохозяйственные планы и бюджет республики; - избирал, учреждал и контролировал работу Президиума Верховного Совета, Верховного суда, Совета народных комиссаров; - контролировал соблюдение законов СССР, РСФСР и ТАССР на территории республики.

• 26 - 29 июня 1938 года в Казани состоялась первая сессия Верховного Совета ТАССР первого созыва. На ней были избраны: - Президиум Верховного Совета республики в составе Председателя и 14 членов;- сформированы три постоянных комиссии (Законодательных предложений, Бюджетная и Мандатная); - образовано правительство республики - Совет народных комиссаров ТАССР.

К началу 1940 года перестройка системы государственной власти и управления Татарской АССР на основе новой Конституции республики была завершена.

Неизгладимый отпечаток в истории представительных органов республики оставила Великая Отечественная война. Из 143 депутатов Верховного Совета ТАССР 44 добровольно ушли на фронт. Всего за годы войны в действующую армию были призваны 12 из 27 тысяч депутатов Советов Татарской АССР.

После окончания ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ активизировалась сессионная форма работы Верховного Совета ТАССР. На преодоление послевоенных трудностей был всецело ориентирован пятилетний план развития республики одобренный депутатами Верховного Совета в марте 1947 года.

• С 1957 года на сессиях Верховного Совета стали рассматриваться годовые народнохозяйственные планы. Увеличилось число постоянных комиссий - к трем существующим добавилось еще четыре новые: по промышленности и транспорту, по сельскому хозяйству, по народному образованию и культуре, по здравоохранению и социальному обеспечению.

• В 60 - 70-е годы ХХ века Верховный Совет интенсивно развивал законодательную базу республики. Именно в этот период были приняты законы: - о бюджетных правах ТАССР и местных Советов депутатов трудящихся; - о порядке отзыва депутатов Верховного Совета ТАССР и депутатов районных, городских, сельских, поселковых Советов депутатов трудящихся.

• В 1978 году на основе Конституции республики были приняты: - законы о выборах в Верховный Совет ТАССР и местные Советы депутатов трудящихся; - закон о Совете Министров ТАССР; - Регламент работы Верховного Совета ТАССР; - образовано 14 постоянных комиссий по основным отраслям народного хозяйства и сферам государственной деятельности.

Особое место в системе органов управления ТАССР было отведено Комитету народного контроля. Согласно Конституции ТАССР, весь состав Комитета народного контроля формировался непосредственно Верховным Советом.

• Следующий этап в реформировании представительных органов власти связан с началом перестройки.

В 1990 году впервые в истории республики выборы в Верховный Совет ТАССР и местные Советы народных депутатов проводились на альтернативной основе.

• 30 августа 1990 года, - исходя из неотъемлемого права народа на самоопределение, закрепленного в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, - Верховным Советом республики была принята ДЕКЛАРАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ.

СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ - обобщенное наименование представительных органов государственной власти в СССР по Конституции 1936 и соответственно в РСФСР по Конституции 1937 гг., политическая основа государства .В наименованиях конкретных Советов слова "депутатов трудящихся" использовались с учетом уровня органа. Высшие органы государственной власти СССР, РСФСР, автономной республики назывались Верховными Советами. А в официальных наименованиях всех остальных Советов - краевых, областных, автономных областей, национальных округов, районных, городских, районных в городах, сельских и поселковых, - являвшихся местными органами государственной власти, обязательно добавлялись слова "депутатов трудящихся". (С. А.)

СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ - обобщенное наименование представительных органов государственной власти в СССР по Конституции 1977 и соответственно в РСФСР по Конституции 1978 гг., политическая основа государства (см.: основа). В наименованиях конкретных Советов слова "народных депутатов" использовались с учетом уровня органа. Высшие органы государственной власти СССР, РСФСР, автономной республики назывались Верховными Советами. А в официальных наименованиях всех остальных Советов - краевых, областных, автономных областей, национальных округов, районных, городских, районных в городах, сельских и поселковых, - являвшихся местными органами государственной власти,обязательно добавлялись слова "народных депутатов". (С. А.)

СОВЕТЫ РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ - обобщенное наименование представительных органов государственной власти в РСФСР по Конституции 1918 г. При этом в наименованиях конкретных органов по Конституции были свои особенности. Например, высшей властью РСФСР Конституция объявляла Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов. Органы Советской власти на местах назывались в Конституции областными, губернскими (окружными), уездными (районными) и волостными съездами Советов, а также городскими и сельскими Советами депутатов - т. е. без добавления как всех указанных слов ("рабочих, солдатских и крестьянских"), так и отдельных из них. (С. А.)

Сове́ты — избираемые населением на определенный срок коллегиальные представительные органы публичной власти в Советской Республике.

В Советской России и СССР с 7 ноября 1917 по 9 октября 1993 г., а также в некоторых других странах.

Содержание

В период Первой русской революции

Эти органы создавались исключительно революционными слоями населения, они создавались вне всяких законов и норм всецело революционным путем, как продукт самобытного народного творчества, как проявление самодеятельности народа, избавившегося или избавляющегося от старых полицейских пут. Это были, наконец, именно органы власти, несмотря на всю их зачаточность, стихийность, неоформленность, расплывчатость в составе и в функционировании.

В ходе первой русской революции возникли 62 Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 47 Советов возглавлялись большевиками или находились под их влиянием, 10 возглавляли меньшевики. [1]

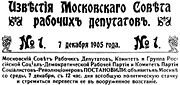

Во время Декабрьского восстания в Москве, возглавляемый большевиками Московский Совет рабочих депутатов и Советы окраин руководили восстанием рабочих, став революционными органами власти. Советы были ликвидированы правительством после поражения Революции 1905—1907 года, депутаты подверглись преследованию.

В период Февральской революции

27 февраля 1917 г., немедленно после восстания в Петрограде, был избран Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, выполнявший роль Всероссийского Совета и осуществлявший власть в столице наряду с Временным правительством и вопреки ему. Вслед за тем, Советы стали образовываться по всей стране, становясь органами революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. Исполкомы Советов формируют рабочую милицию. Советы ввели рабочий контроль на предприятиях. Как правило создавались единые Советы рабочих и солдатских депутатов. Возникали Советы крестьянских депутатов (губернские, уездные, волостные). На фронте функции Советов выполняли Солдатские комитеты (полковые, дивизионные, корпусные, армейские, фронтовые и прочие). На Всероссийском совещании Советов в марте-апреле 1917 г. была определена территоритальнвя система Советов: областные, губернские, уездные, районные объединения (съезды) и Всероссийские объединения (съезды, совещания). Депутаты избирались общими собраниями рабочих на предприятиях (один депутат на тысячу рабочих или один депутат от предприятия), солдат в частях, крестьян на сходах.

3-24 июня в Петрограде прошел I Всероссийский cъезд Советов рабочих и солдатских депутатов, на котором был избран общий координирующий орган — Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК). В состав первого ВЦИКа вошло 320 человек, из них 123 меньшевика, 119 эсеров, 58 большевиков, 13 объединённых социал-демократов, 7 представителей остальных партий.

В марте 1917 в городах и губерниях существовало около 600 Советов рабочих и солдатских депутатов. Накануне Октябрьской революции действовало 1429 Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Среди них 706 представляли собой объединенные Советы рабочих и солдатских депутатов, 235 являлись Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 33 — Советами солдатских депутатов. Все эти 974 Совета составляли всероссийскую организацию, руководимую ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов первого созыва. Остальные 455 были крестьянскими Советами и объединялись ИК Совета крестьянских депутатов, избранным на I Всероссийском съезде Советов крестьянских депутатов.

. Каждое ведомство составляет крепость, где до сих пор еще сидят бюрократы царского периода, обращающие благие пожелания министров в “звук пустой”, готовые саботировать любое революционное мероприятие власти. Чтобы власть перешла к Советам не на словах только, но и на деле, необходимо взять эти крепости и, изгнав оттуда слуг кадетско-царского режима, поставить на их место выборных и сменяемых, преданных делу революции работников.

В период Октябрьской революции

После победы вооруженного восстания, 25 октября (7 ноября) 1917 года в Петрограде открылся II Всероссийский Съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, решением которого власть в стране перешла к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Первый раз в мире власть государства построена у нас в России таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации - Советы, и этим Советам передается вся государственная власть.

Советы рабочих и солдатских депутатов исполняли функции власти в городе, а Советы крестьянских депутатов на селе. Высшим органом власти в стране в период между Съездами Советов был Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов (ВЦИК) Временным рабочим и крестьянским Правительством являлся Совет Народных Комиссаров, избранный II Всероссийским съездом Советов. Все три государственных органа имели законодательные полномочия. 24 ноября 1917 СНК принял Декрет о праве отзыва, вводивший право избирателей отзывать своих депутатов.

Осенью 1917 года большинство крестьянских Советов находилось под влиянием эсеров, много эсеров было делегировано на Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов (10 ноября — 25 ноября или 23 ноября — 8 декабря) и II Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов (26 ноября — 10 декабря или 9—23 декабря). Большевиков поддержали левые эсеры и съезды признали все декреты Совтской власти и необходимость объединения Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Состоялось слияние Центральных исполнительных комитетов Советов крестьянских депутатов и Советов рабочих и солдатских депутатов, а затем слияние в январе 1918 III Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов с III Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов. III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов стал правопреемником развалившегося Учредительного Собрания. Была утверждена Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, объявившая Россию Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. К марту 1918 в основном завершился процесс объединения Советов на местах. Возникла единая система Советов. Местные советы самостоятельно решали местные вопросы, но должны были действовать в соответствии с нормативными актами центральных органов и вышестоящих Советов. 15(28) января 1918 был принят Декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Советы стали называться Советами рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

По Конституции РСФСР 1918 года

10 июля 1918 года V Всероссийский съезд Советов принял первую Конституцию РСФСР, определившую конструкцию Советской власти. Система Советов включала: Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов - высший орган власти в РСФСР. Он составлялся из делегатов городских Советов по 1 депутату на 25 тысяч избирателей (рабочих) и губернских съездов Советов по 1 депутату на 125 тысяч жителей (крестьян). Всероссийский Съезд созывался Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов (ВЦИК) не реже двух раз в год. Всероссийский Съезд Советов избирал ВЦИК Советов в числе не свыше 200 человек, несущий перед ним ответственность и являвшийся высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом в период между Съездами. ВЦИК Советов образовывал подотчетное правительство - Совет Народных Комиссаров РСФСР. Властью на местах были областные, губернские (окружные), уездные (районные), волостные Съезды Советов составлявшиеся из представителей городских и сельских Советов депутатов (Совдепов), избиравшихся населением прямым открытым голосованием на избирательных собраниях. Кандидатские списки или отдельные кандидатуры могли предлагаться общественными, партийными, профессиональными организациями и отдельными гражданами. Съезды Советов и Советы депутатов формировали свои исполнительные органы для текущей работы - исполнительные комитеты (Исполкомы).

В советских республиках и областях (Украина, Белоруссия и пр.) во главе системы Советов стояли Республиканские съезды Советов, избиравшие ЦИК республик.

Правом избирать и быть избранным пользовались независимо от вероисповедания, национальности, оседлости и т.п. все граждане РСФСР обоего пола, достигшие 18 лет и добывающие средства к жизни производительным и общественно полезным трудом, занятые домашним хозяйством: рабочие, земледельцы, служащие, солдаты, матросы. Это обеспечивало участие трудящихся в государственном управлении. Для осуществления принципа диктатуры пролетариата и в связи с начавшейся борьбой противников Советской власти, избирательных прав были лишены лица: использующие наёмный труд с целью извлечения прибыли, живущие на нетрудовой доход, частные торговцы, служители церквей и культов, служащие и агенты бывшей полиции, жандармерии, охранных отделений, члены царствовавшего в России дома, а также умалишённые, душевнобольные, состоявшие под опекой, и осуждённые за корыстные и порочащие преступления.

В период Гражданской войны

Органом управления, сосредоточившим всю власть в области обороны, в ноябре 1918 года стал Совет Рабочей и Крестьянской обороны (СРКО), преобразованный в апреле 1920 в Совет Труда и Обороны (СТО) на правах комиссии при СНК. Возникли чрезвычайные органы власти - Революционные комитеты (Ревкомы) для организации обороны, поддержания порядка, проведения мобилизации и пр. 2 сентября 1918 для осуществления руководства вооруженными силами страны постановлением ВЦИК был образован Революционный военный совет Республики (Реввоенсовет).

Была запрещена деятельность буржуазных партий, вступивших в борьбу с Советской властью. Существует мнение, что большевики с помощью ревкомов разогнали те Советы, в которых преобладание имели другие фракции, однако эти фракции (левые эсеры, анархисты и пр.) также позиционировали себя как самостоятельная сила в Гражданской войне.

По Конституции СССР 1924 года

22 декабря 1922 был образован Союз Советских Социалистических Республик. В Конституции СССР и Конституциях союзных республик отразились изменения в системе Советов. Съезд Советов СССР стал верховным органом власти, созывался один раз в год, по требованию - созывался чрезвычайный Съезд. Он составлялся из представителей городских Советов и Советов городских поселений - по 1 депутату на 25 тыс. жителей (рабочих) и из представителей губернских съездов Советов - по 1 депутату на 125 тыс. жителей (крестьян). Для руководства страной в период между Cъездами избирался Центральный исполнительный комитет СССР, избиравший Президиум ЦИК из 21 члена, который созывал очередные сессии ЦИК не реже 3 раз в год. ЦИК состоял из Союзного Совета и Совета Национальностей. Съезд Советов СССР избирал Союзный Совет из представителей союзных республик, пропорционально населению каждой, в составе 414 человек. Совет Национальностей образовывался из представителей союзных и автономных республик - по 5 от каждой, автономных областей РСФСР - по 1 от каждой, и утверждался Съездом Советов СССР. ЦИК образовывал исполнительный и распорядительный орган - Совет Народных Комиссаров СССР во главе с Председателем СНК СССР. В союзных и автономных республиках власть осуществляли Съезды Советов, на период между съездами они избирали ЦИК, которые образовывали свои исполнительные органы - СНК. Краевые, областные, губернские, окружные, уездные, районные и волостные Съезды Советов, избираемые Советами депутатов городов и селений, избирали свои исполнительные органы — Исполнительные Комитеты и их Президиумы. С изменением административно-территориального деления менялись и советские органы.

Депутаты избирались населением прямым открытым голосованием на избирательных собраниях из кандидатов коммунистов и беспартийных. Устанавливался перечень лиц лишенных избирательных прав, аналогичный Конституции РСФСР 1918 года. Количество лишенных избирательных прав уменьшалось: в городах в 1923 году — 8,2%, в 1934 году — 2,4%.

По Конституции СССР 1936 года

Конституция СССР 1936 года создала новую единую систему органов государственной власти в центре и на местах, преобразовав Советы рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов в Советы депутатов трудящихся. Это стало следствием диктатуры пролетариата — победы над классами эксплуататоров двух дружественных классов: рабочих и крестьян. Все ограничения избирательных прав были отменены, введены всеобщие, равные и прямые выборы при тайном голосовании во все Советы. Избирательное право предоставлялось гражданам СССР, достигшим 18 летнего возраста, за исключением умалишенных и осужденных судом с лишением избирательных прав. Кандидаты выставлялись по избирательным округам общественными организациями и обществами трудящихся.

Высшим органом государственной власти в СССР являлся Верховный Совет СССР, избиравшийся на 4 года. Он состоял из двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей. Совет Союза избирался гражданами СССР по избирательным округам по норме: 1 депутат на 300 тысяч жителей. Совет Национальностей избирался гражданами СССР по норме: 25 депутатов от союзной республики, 11 от автономной республики, 5 от автономной области и 1 от каждого национального округа. Верховный Совет СССР избирал Президиум Верховного Совета СССР — высший орган власти Союза ССР в период между сессиями Верховного Совета. Также Верховный Совет СССР избирал правительство СССР — Совет Народных Комиссаров СССР (после 1946 г. — Совет Министров СССР), высший исполнительный и распорядительный орган. Аналогично формировалась система органов власти и управления союзных и автономных республик. Местными органами власти в краях, областях, автономных областях, округах, районах, городах, селах были Советы депутатов трудящихся, избиравшиеся гражданами СССР на 2 года. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов являлись Исполнительные Комитеты. Все Советы избирались гражданами по установленной Конституцией и Положением о выборах в Советы норме представительства.

При разработке проекта Конституции в 1936 году планировалось сделать выборы альтернативными, то есть с альтернативными кандидатами при голосовании за каждый депутатский мандат. Однако, активность контрреволюционных групп, надвигавшаяся война и негативное отношение партийной номенклатуры помешали воплотить это в жизнь. [3] На XIX съезде ВКП(б) в 1952 году партийные органы были отграничены от Советской власти, однако быстро вернулись к прямому руководству после смерти И. В. Сталина. [4]

По Конституции СССР 1977 года

Все Советы депутатов трудящихся избирались на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании: Верховный Совет СССР и Верховные Советы союзных и автономных республик — на 4 года, местные Советы — на 2 года. Советы образовывали систему, низовым уровнем которой были сельские и поселковые Советы, высшим — Верховный Совет СССР. Советы были обязаны систематически отчитываться перед населением в своей работе.

Верховный Совет избирал Совет Министров СССР, а Советы республик избирали Советы Министров союзных и автономных республик. Местные Советы избирали из числа депутатов Исполнительные Комитеты (Исполкомы) — исполнительные и распорядительные органы Советов, подотчетные им и вышестоящим исполкомам.

Исполкомы созывали Сессии Совета (общее собрание депутатов) не реже 4 раз в год (для областных, краевых и городских Советов городов, имеющих районное деление); для районных, городских (в городах без районного деления), районных в городах, сельских и поселковых Советов — не реже 6 раз в год. На сессиях решались вопросы, отнесённые законом к полномочиям данного Совета. По инициативе депутатов совета и вышестоящих Советов созывались внеочередные Сессии. Решения принимались простым большинством голосов присутствующих депутатов. Советы образовывали отраслевые депутатские комиссии.

которые занимались проведением в жизнь решений советов и всей текущей работой. Выборы в органы власти были тайными, но при этом не являлись всеобщими, равными и прямыми. Система органов власти строилась на принципе демократического централизма. Он предусматривал формирование вертикали власти, при которой нижестоящие советы опирались в своей работе на решения, принятые вышестоящими советскими органами, хотя при этом они обладали достаточно широкими полномочиями для решения вопросов на своем уровне. Также демократический централизм исключал возможность существования принципа разделения властей. Яркой особенностью советской политической системы являлось отсутствие должности главы государства. Формально функции коллективного руководителя возлагались на постоянно действующий высший законодательный, распорядительный и контролирующий орган. (ВЦИК) Также в советский период отсутствовало понятие местного самоуправления. В настоящее время органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. В СССР же к государственным органам относились и низовые органы власти. Отличительной особенностью депутатского статуса в советском государстве был императивный мандат, который предполагал тесную связь депутата и его избирателей. Такой мандат предусматривает обязанность депутата выполнять свои предвыборные обещания, периодически отчитываться перед избирателями, которые при этом вправе отозвать депутата за ненадлежащее выполнение им своих обязанностей. Судоустройство: - народные суды -Рвтрибуналы Декреты: -Декрет о суде №1 - Упразднил все дореволюционнные судебные органы, созданные реформой 1864г. Ликвидировались прокуратура и адвакатур, инстити=ут судебных следователей. Взамен их создавались местные коллегиальные суды, состоявшие из постояного судьи и двух очередных народных заседателей. Состав суда избирался местными Советами. Подсудность местных судов была ограничена кругом менее важных гражданских(сумма иска три тысячи рублей) и уголовных (до двух лет лишения свободы) 104 дел. Обвинителями, защитниками и поверенными в судемогли быть любые лица, пользующиеся гражданскими правами по Конституции. Для обжалования решений местных судов создавались уездные, а в столицах — столичные съезды местных судей. При этом Декрет о суде № 1 отменил апелляционный порядок обжалования судебных дел,

предусматривавший их полный пересмотр, и установил только кассационный, согласно которому проверке подлежали судебные приговоры, не вступившие в законную силу. Для борьбы с контрреволюцией и саботажем учреждались рабочие и крестьянские революционные трибуналы. Они действовали в составе председателя и шести очередных народных заседателей, избиравшихся местными Советами. Деятельность революционных трибуналов, а также перечень применяемых ими репрессивных мер, регулировались Инструкцией Наркомата юстиции от 19 декабря 1917 г. Характерно, что смертная казнь в качестве меры наказания ею не предусматривалась. - Декрет о суде № 2. Была расширена подсудность местных судов. Для рассмотрения дел, превышающих таковую, но не относящихся к компетенции ревтрибуналов, были учреждены окружные народные суды. Их состав включал трех членов и четырех народных заседателей, которые избирались местными советами. Окружной суд имел уголовное и гражданское отделения и охватывал несколько уездов. Производство по гражданским делам осуществлялось составом из трех постоянных членов окружного суда и четырех народных заседателей. Уголовные дела рассматривались окружным судом в составе 12 очередных народных заседателей под председательством одного члена суда. Двое заседателей при этом были запасными. Председательствующий в суде, включая вынесение приговора, имел лишь совещательный голос. Народным заседателям предоставлялось право отвода председательствующего на всех стадиях процесса, а также разрешать по существу вопрос не только о факте преступления, но и о мере наказания. При этом они могли снижать наказание по своему усмотрению. Для предварительного следствия по некоторым категориям дел, относящихся к компетенции окружного суда, воссоздавались следственные комиссии в составе трех лиц, избираемых исполкомами местных советов. Со стадии предварительного расследования допускалось участие защиты в уголовном процессе. Впредь в качестве официальных обвинителей и защитников могли выступать только члены созданных при местных советах коллегий правозащитников. Кассационной инстанцией для окружных судов служили создаваемые для этого областные суды. Декрет о суде № 2 ввел судопроизводство на местном языке. - Декрет о суде № 3. Внивь расширена компетенция местных судов (до 10 тыс.руб. ; до 5 лет). Следственные комиссии переподчинялись местным Советам. Кассационные жалобы рассматривалиСоветы местных народных судей, сформированные из постоянных судей нижестоящих судов. В Москве создовался Кассационный суд для расмотрения жалоб на решения и приговоры окружных судов. - Положение о народном суде РСФСР (ноябрь 1918 г.) унифицировало судебную систему республики. Учереждалась единая форма суда - народный, состоявший из одного народного судьи и нескольких (2 или 6) заседателей.Выбор судьи осуществлялся местными Советами,

заседатели утверждались исполкомом местного Совета. Кандидаты должны были пользоваться избирательными правами и иметь опыт политической работы. В своей деятельности суды должны были руководствоваться декретами советской власти и "социалистическим правосознанием". Защиту и обвиненеие осуществляли коллегии при уездных и губернских исполкомах, избираемые Советами. Предварительное следстви проводили следственные комиссии, милиция, либо сами судьи. Принципами нового судебного права стали: - коллегиальность в принятии суд. решений - уменьшение роли судебного профессионализма 105 - расширение судебного правотворчества - вторжение в судопроизводство социальных и политических мотивов -сближение судебной и властноуправленческой деятельности Советов.

которые занимались проведением в жизнь решений советов и всей текущей работой. Выборы в органы власти были тайными, но при этом не являлись всеобщими, равными и прямыми. Система органов власти строилась на принципе демократического централизма. Он предусматривал формирование вертикали власти, при которой нижестоящие советы опирались в своей работе на решения, принятые вышестоящими советскими органами, хотя при этом они обладали достаточно широкими полномочиями для решения вопросов на своем уровне. Также демократический централизм исключал возможность существования принципа разделения властей. Яркой особенностью советской политической системы являлось отсутствие должности главы государства. Формально функции коллективного руководителя возлагались на постоянно действующий высший законодательный, распорядительный и контролирующий орган. (ВЦИК) Также в советский период отсутствовало понятие местного самоуправления. В настоящее время органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. В СССР же к государственным органам относились и низовые органы власти. Отличительной особенностью депутатского статуса в советском государстве был императивный мандат, который предполагал тесную связь депутата и его избирателей. Такой мандат предусматривает обязанность депутата выполнять свои предвыборные обещания, периодически отчитываться перед избирателями, которые при этом вправе отозвать депутата за ненадлежащее выполнение им своих обязанностей. Судоустройство: - народные суды -Рвтрибуналы Декреты: -Декрет о суде №1 - Упразднил все дореволюционнные судебные органы, созданные реформой 1864г. Ликвидировались прокуратура и адвакатур, инстити=ут судебных следователей. Взамен их создавались местные коллегиальные суды, состоявшие из постояного судьи и двух очередных народных заседателей. Состав суда избирался местными Советами. Подсудность местных судов была ограничена кругом менее важных гражданских(сумма иска три тысячи рублей) и уголовных (до двух лет лишения свободы) 104 дел. Обвинителями, защитниками и поверенными в судемогли быть любые лица, пользующиеся гражданскими правами по Конституции. Для обжалования решений местных судов создавались уездные, а в столицах — столичные съезды местных судей. При этом Декрет о суде № 1 отменил апелляционный порядок обжалования судебных дел,

предусматривавший их полный пересмотр, и установил только кассационный, согласно которому проверке подлежали судебные приговоры, не вступившие в законную силу. Для борьбы с контрреволюцией и саботажем учреждались рабочие и крестьянские революционные трибуналы. Они действовали в составе председателя и шести очередных народных заседателей, избиравшихся местными Советами. Деятельность революционных трибуналов, а также перечень применяемых ими репрессивных мер, регулировались Инструкцией Наркомата юстиции от 19 декабря 1917 г. Характерно, что смертная казнь в качестве меры наказания ею не предусматривалась. - Декрет о суде № 2. Была расширена подсудность местных судов. Для рассмотрения дел, превышающих таковую, но не относящихся к компетенции ревтрибуналов, были учреждены окружные народные суды. Их состав включал трех членов и четырех народных заседателей, которые избирались местными советами. Окружной суд имел уголовное и гражданское отделения и охватывал несколько уездов. Производство по гражданским делам осуществлялось составом из трех постоянных членов окружного суда и четырех народных заседателей. Уголовные дела рассматривались окружным судом в составе 12 очередных народных заседателей под председательством одного члена суда. Двое заседателей при этом были запасными. Председательствующий в суде, включая вынесение приговора, имел лишь совещательный голос. Народным заседателям предоставлялось право отвода председательствующего на всех стадиях процесса, а также разрешать по существу вопрос не только о факте преступления, но и о мере наказания. При этом они могли снижать наказание по своему усмотрению. Для предварительного следствия по некоторым категориям дел, относящихся к компетенции окружного суда, воссоздавались следственные комиссии в составе трех лиц, избираемых исполкомами местных советов. Со стадии предварительного расследования допускалось участие защиты в уголовном процессе. Впредь в качестве официальных обвинителей и защитников могли выступать только члены созданных при местных советах коллегий правозащитников. Кассационной инстанцией для окружных судов служили создаваемые для этого областные суды. Декрет о суде № 2 ввел судопроизводство на местном языке. - Декрет о суде № 3. Внивь расширена компетенция местных судов (до 10 тыс.руб. ; до 5 лет). Следственные комиссии переподчинялись местным Советам. Кассационные жалобы рассматривалиСоветы местных народных судей, сформированные из постоянных судей нижестоящих судов. В Москве создовался Кассационный суд для расмотрения жалоб на решения и приговоры окружных судов. - Положение о народном суде РСФСР (ноябрь 1918 г.) унифицировало судебную систему республики. Учереждалась единая форма суда - народный, состоявший из одного народного судьи и нескольких (2 или 6) заседателей.Выбор судьи осуществлялся местными Советами,

заседатели утверждались исполкомом местного Совета. Кандидаты должны были пользоваться избирательными правами и иметь опыт политической работы. В своей деятельности суды должны были руководствоваться декретами советской власти и "социалистическим правосознанием". Защиту и обвиненеие осуществляли коллегии при уездных и губернских исполкомах, избираемые Советами. Предварительное следстви проводили следственные комиссии, милиция, либо сами судьи. Принципами нового судебного права стали: - коллегиальность в принятии суд. решений - уменьшение роли судебного профессионализма 105 - расширение судебного правотворчества - вторжение в судопроизводство социальных и политических мотивов -сближение судебной и властноуправленческой деятельности Советов.

Статья 30. Высшим органом государственной власти СССР является Верховный Совет СССР.

Статья 31. Верховный Совет СССР осуществляет все права, присвоенные Союзу Советских Социалистических Республик согласно статьи 14 Конституции, поскольку они не входят, в силу Конституции, в компетенцию подотчетных Верховному Совету СССР органов СССР: Президиума Верховного Совета СССР, Совета Народных Комиссаров CСCP и Народных Комиссариатов СССР.

Статья 32. Законодательная власть СССР осуществляется исключительно Верховным Советом СССР.

Статья 33. Верховный Совет СССР состоит из двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей.

Статья 34. Совет Союза избирается гражданами СССР по избирательным округам по норме: один депутат на 300 тысяч населения.

Статья 35. Совет Национальностей избирается гражданами СССР по союзным и автономным республикам, автономным областям и национальным округам по норме: по 25 депутатов от каждой союзной республики, по 11 депутатов от каждой автономной республики, по 5 депутатов от каждой автономной области и по одному депутату от каждого национального округа.

Статья 36. Верховный Совет СССР избирается сроком на четыре года.

Статья 37. Обе палаты Верховного Совета СССР: Совет Союза и Совет Национальностей равноправны.

Статья 38. Совету Союза и Совету Национальностей в одинаковой мере принадлежит законодательная инициатива.

Статья 39. Закон считается утвержденным, если он принят обеими палатами Верховного Совета СССР простым большинством каждой.

Статья 40. Законы, принятые Верховным Советом СССР, публикуются на языках союзных республик за подписями Председателя и секретаря Президиума Верховного Совета СССР.

Статья 41. Сессии Совета Союза и Совета Национальностей начинаются и заканчиваются одновременно.

Статья 42. Совет Союза избирает председателя Совета Союза и двух его заместителей.

Статья 43. Совет Национальностей избирает председателя Совета Национальностей и двух его заместителей.

Статья 44. Председатели Совета Союза и Совета Национальностей руководят заседаниями соответствующих палат и ведают их внутренним распорядком.

Статья 45. Совместные заседания обеих палат Верховного Совета СССР ведут поочередно председатели Совета Союза и Совета Национальностей.

Статья 46. Сессии Верховного Совета СССР созываются Президиумом Верховного Совета СССР два раза в год.

Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета СССР по его усмотрению или по требованию одной из союзных республик.

Статья 47. В случае разногласия между Советом Союза и Советом Национальностей вопрос передается на разрешение согласительной комиссии, образованной на паритетных началах. Если согласительная комиссия не приходит к согласному решению или если ее решение не удовлетворяют одну из палат, вопрос рассматривается вторично в палатах. При отсутствии согласного решения двух палат, Президиум Верховного Совета СССР распускает Верховный Совет СССP и назначает новые выборы.

Статья 48. Верховный Совет СССР избирает на совместном заседании обеих палат Президиум Верховного Совета СССР в составе: Председателя Президиума Верховного Совета СССР, шестнадцати его заместителей, Секретаря Президиума и 24 членов Президиума.

Президиум Верховного Совета СССР подотчетен Верховному Совету СССР во всей своей деятельности.

Статья 49. Президиум Верховного Совета СССР:

а) созывает сессии Верховного Совета СССР:

б) дает толкование действующих законов СССР, издает указы;

в) распускает Верховный Совет СССР на основании 47 статьи Конституции СССP и назначает новые выборы;

г) производит всенародный опрос (референдум) по своей инициативе или по требованию одной из союзных республик;

д) отменяет постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров CССP и Советов Народных Комиссаров союзных республик в случае их несоответствия закону;

е) в период между сессиями. Верховного Совета СССР освобождает от должности и назначает отдельных Народных Комиссаров СССР по представлению председателя Совета Народных Комиссаров СССР с последующим внесением на утверждение Верховного Совета СССР;

ж) награждает орденами и присваивает почетные звания СССР;

з) осуществляет право помилования;

и) назначает и сменяет высшее командование вооруженных сил СССР;

к) в период между сессиями Верховного Совета СССР объявляет состояние войны в случае военного нападения на СССР или в случае необходимости выполнения международных договорных обязательств по взаимной обороне от агрессии;

л) объявляет общую и частичную мобилизацию;

м) ратифицирует международные договоры;

н) назначает и отзывает полномочных представителей СССР в иностранных государствах;

о) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических представителей иностранных государств;

п) объявляет в отдельных местностях или по всему СССР военное положение в интересах обороны СССР или обеспечения, общественного порядка и государственной безопасности.

Статья 50. Совет Союза и Совет Национальностей избирают мандатные комиссии, которые проверяют полномочия депутатов каждой палаты.

По представлению мандатной комиссии палаты решают либо признать полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.

Статья 51. Верховный Совет СССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные и ревизионные комиссии по любому вопросу.

Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им необходимые материалы и документы.

Статья 52. Депутат Верховного Совета СССР не может быть привлечен к судебной ответственности или арестован без согласия Верховного Совета СССР, а в период, когда нет сессии Верховного Совета СССР — без согласия Президиума Верховного Совета СССР.

Статья 53. По истечении полномочий или после досрочного роспуска Верховного Совета СССР Президиум Верховного Совета СССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным Советом СССР нового Президиума Верховного Совета СССР.

Статья 54. По истечении полномочий или в случае досрочного роспуска Верховного Совета СССР Президиум Верховного Совета СССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий или роспуска Верховного Совета СССР.

Статья 55. Вновь избранный Верховный Совет СССР созывается Президиумом Верховного Совета СССР прежнего состава не позже, как через месяц после выборов.

Статья 56. Верховный Совет СССР образует на совместном заседании обеих палат Правительство СССР — Совет Народных Комиссаров СССР.

Читайте также:

- Какие исторические факты положены в основу произведения кавказский пленник

- Беседа что такое взятка

- Законны ли секты в россии

- Может ли частный охранник не только задержать лицо совершившее противоправное посягательство на

- Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие дееспособность несовершеннолетних