Какие уникальные сооружения были созданы для обеспечения строительства волжской гэс

Обновлено: 05.07.2024

Жигулёвская гидроэлектростанция (Волжская (Куйбышевская) ГЭС им. В. И. Ленина) — ГЭС на реке Волга в Самарской области, у городов Жигулевск и Тольятти. Является шестой ступенью и второй по мощности ГЭС Волжско-Камского каскада ГЭС.

Содержание

Общие сведения

Строительство ГЭС началось в 1950 году, закончилось в 1957 году. Особенностью геологического строения гидроузла является резкое различие берегов Волги. Высокий обрывистый правый берег сложен трещиноватыми верхнекаменноугольными известняково-доломитовыми породами. Левый коренной берег долины сложен песками с прослоями и линзами суглинков.

Состав сооружений ГЭС:

- земляная намывная дамба длиной 2800 м, шириной 750 и высотой 52 м;

- бетонная водосливная плотина длиной 980 м (максимальный пропускаемый расход — до 40 тыс. м³/ч);

- здание ГЭС совмещённого типа длиной 700 м;

- двухниточные судоходные шлюзы с подходными каналами.

По плотине ГЭС проложены железнодорожный и автомобильный переходы через Волгу на магистрали Москва ― Самара. Мощность Жигулевской ГЭС — 2320 МВт, среднегодовая выработка — 10,5 млрд кВт∙ч. В здании ГЭС установлены 16 поворотно-лопастных гидроагрегатов мощностью по 115 МВт и 4 поворотно-лопастных гидроагрегата мощностью по 120 МВт, работающих при расчётном напоре 22,5 м. [1] Оборудование ГЭС устарело и проходит модернизацию и замену. Плотина ГЭС образует крупное Куйбышевское водохранилище.

Экономическое значение

Жигулёвская ГЭС участвует в покрытии пиковых нагрузок и регулировании частоты в энергосистеме страны, регулирует сток воды в Волге, способствует эффективному её использованию нижележащими волжскими гидроэлектростанциями, обеспечивает создание судоходных глубин и создает благоприятные условия для орошения больших площадей засушливых земель Заволжья. Электроэнергия, вырабатываемая ГЭС, передается по четырём высоковольтным линиям 500 кВ: по двум из них — в ОЭС Центра, по двум другим ― в ОЭС Урала и Средней Волги [2] .

История строительства

Идея энергетического использования Волги у Самарской Луки была выдвинута Глебом Кржижановским ещё в 1910 г. Спустя десятилетие инженер К. В. Богоявленский предложил построить гидроэлектростанцию у поселка Переволоки на водоразделе между Волгой и Усой, использовав естественную разность уровней воды. Однако бедственное положение экономики страны не позволило реализовать этот проект.

В начале 1930-х гг. в районе Самарской Луки и Ярославля начались проектно-изыскательские работы по энергетическому использованию Волги, по итогам которых было предложено множество схем различного расположения гидроузлов. В 1937 г. было принято решение о строительстве Куйбышевского гидроузла на водоразделе у поселков Красная Глинка и Переволоки. При строительстве применялся труд заключенных ГУЛАГа (Самарский ИТЛ и строительство Куйбышевского гидроузла, где работало более 30 тыс. человек). Осенью 1940 г. в районе месторасположения будущей ГЭС были обнаружены нефтеносные площади, в связи с чем строительство было приостановлено.

В июле 1955 г. через нижние судовые шлюзы плотины прошёл первый пароход. В ноябре того же года было перекрыто основное русло Волги, а 29 декабря ― запущен в промышленную эксплуатацию первый гидроагрегат. Меньше чем через год после этого события, в октябре 1956 г., Куйбышевская ГЭС выработала первый миллиард киловатт-часов электроэнергии.

Строительство ГЭС шло ударными темпами. Так, в 1956 г. в эксплуатацию были введены 12 агрегатов, в 1957 г. ― ещё 7. 10 августа 1958 г. станцию переименовали в Волжскую ГЭС им. Ленина, а в мае 1959 г. все сооружения гидроузла были приняты в промышленную эксплуатацию.

Куйбышевский гидроузел — уникальное сооружение, не имеющее аналогов в мировой практике гидротехнического строительства. За семь лет на строительстве было выполнено 193,9 млн м³ земляных работ, уложено 7,67 млн м³ бетона, смонтировано 200 тыс. т металлоконструкций и оборудования. Максимальная суточная интенсивность укладки бетона достигала в 1955 г. здесь 19 тыс. м³ (на 3,3 тыс. м³/сут. выше, чем интенсивность укладки бетона на строительстве ГЭС Гранд-Кули в США).

Волга была также перекрыта за рекордно короткое время — 19,5 ч в период, когда её расход составлял 3800 м³/с. Каждый агрегат мощностью 105 тыс. кВт монтировался в среднем около 1 месяца, т. е. принятое в отечественной и зарубежной практике время было сокращено более чем в два раза. Однако эксплуатация агрегатов показала, что их реальная развиваемая мощность в отличие от проектной составляет не 105 МВт, а 115 МВт, что позволило произвести перемаркировку агрегатов и довести установленную мощность гидроэлектростанции до 2,3 ГВт.

Эксплуатация

В начале 1960-х гг. напряжение оборудования ГЭС возросло до 500 кВ, что позволило увеличить мощность электропередачи на Москву на 40 % и завершить объединение энергосистем Центра и Урала. 30 августа 1966 г. Волжская ГЭС имени В. И. Ленина выработала первые 100 млрд кВт∙ч электроэнергии.

За досрочное выполнение семилетнего плана по выработке электроэнергии и успешное проведение работ по комплексной автоматизации производственных процессов 14 сентября 1966 г. Волжская ГЭС имени В. И. Ленина была награждена орденом Ленина. C середины 1960-х до конца 1970-х гг. на ГЭС происходила модернизация оборудования: гидрогенераторы были переведены в режим синхронных компенсаторов. В 1979 г. на Волжской ГЭС впервые в стране начал эксплуатироваться новый трансформатор типа ОРЦ-135000/500 со сниженным уровнем изоляции.

В 2001 г. Волжская ГЭС имени В. И. Ленина стала участником эксперимента по разработке единой концепции построения и развития автоматизированных систем управления (АСУ ТП и АСДТУ).

Реконструкция станции

Волжская гидроэлектростанция сегодня — крупнейшая в европейской части России, а в 1960-е годы, после запуска в эксплуатацию, была крупнейшей в мире, причем не только среди гидроэлектростанций, но и среди электростанций вообще. Волжская ГЭС входит в Волжско-Камский каскад и является его последней, восьмой, ступенью, а также самой мощной ГЭС каскада.

Волжская ГЭС начала работу в 1958 году, в 1961-м была официально введена в эксплуатацию

ГЭС (гидроэлектростанция) — электростанция, преобразующая энергию водных масс в электроэнергию. ГЭС строятся на реках с постоянным притоком воды для наполнения плотины и водохранилища. Принцип работы: напор воды поступает на лопасти гидротурбины, которая приводит в действие генераторы, вырабатывающие электроэнергию. Напор воды обеспечивается с помощью плотины. Плюсы: дешевая энергия от возобновляемого источника, отсутствие вредных выбросов, простое надежное оборудование. Минусы: затопление пахотных земель, вред экологии — загрязнение рек, снижение численности рыб, исчезновение мест гнездования птиц и другие.

У Волжской ГЭС было несколько имен: Сталинградская, Волгоградская, Волжская ГЭС имени XXII съезда КПСС

Идея строительства на Волге каскада гидроэлектростанций появилась еще в 1920-е годы при разработке Государственного плана электрификации России (плана ГОЭЛРО). Предполагалось, что Сталинградская ГЭС решит сразу несколько задач: будет снабжать электроэнергией Нижнее Поволжье и Донбасс, поможет объединению энергосистем Центра, Поволжья и Юга, улучшит климатические условия Прикаспийской низменности и сыграет роль в создании глубоководного пути на всей Нижней Волге, от Саратова до Астрахани.

Важной частью подготовительного этапа было разминирование площадки строительства ГЭС и дна Волги (1950 г.)

Строительство открытых распределительных устройств (ОРУ) на Сталинградской ГЭС

На подготовительном этапе началось сооружение жилья для строителей ГЭС. На левом берегу Волги и острове Зеленом уже в начале 1950 года активно строились жилые дома и дороги. В сентябре в Сталинград приехали начальник строительства Федор Логинов и его заместители. В октябре была налажена паромная переправа через Волгу, от Спартановки до Верхней Ахтубы.

Вид сверху на затопленный котлован Сталинградской ГЭС (октябрь 1958 г.)

Федор Георгиевич Логинов (1900–1958) — гидростроитель, начальник строительства Сталинградской ГЭС с 1950 по 1954 годы, основатель города Волжского Волгоградской области. В дальнейшем — министр строительства электростанций СССР, первый замминистра энергетики СССР. До пуска Волжской ГЭС не дожил.

Федор Логинов с сыном

На территории ГЭС установлена мемориальная доска, посвященная памяти Александра Александрова

Во многом стройка новой ГЭС была уникальна. Стройплощадка занимала 12 километров. Для переправки грузов с одного берега на другой на высоте 40 метров была построена канатная дорога. Такой способ доставки стройматериалов использовался впервые, в дальнейшем его применяли при строительстве других плотин.

Канатная дорога для переправки грузов через Волгу

Специально для строительства Сталинградской ГЭС был собран гигантский экскаватор с ковшом объемом 18 кубометров. Котлован, выкопанный под будущую ГЭС, также поражал размерами: 1 км в длину, 500 метров в ширину и 40 метров в глубину. Первый грунт в котловане был вынут в 1952 году.

Строительство Сталинградского гидроузла

В мае 1951 года на левом берегу огородили площадку для заложения плотины, шлюза и гидростанции, начали строить железнодорожные пути для подъезда к местам строительных работ. Вскоре началась прокладка линии электропередачи с правого берега на левый.

Строящаяся ГЭС получала оборудование со всей страны: турбины и генераторы — из Ленинграда, электрооборудование — из Свердловска и Запорожья, различные машины из Москвы, Ташкента, Челябинска, Харькова, лес — из Карелии. Около 1500 предприятий снабжали грандиозную стройку всем необходимым.

Работать на стройке века считалось престижным. Многие осваивали новые специальности прямо на площадке — за год на строительстве Сталинградской ГЭС было подготовлено 2500 специалистов различных профессий. А вскоре, 1 сентября 1951 года, здесь открылся гидротехнический техникум. На строительство ГЭС приезжали комсомольцы, но основную рабочую силу составляли заключенные Ахтубинского ИТЛ,

Установка статора гидротурбины в кратер агрегата (1957 г.)

Ахтубинский исправительно-трудовой лагерь был организован в августе 1950 года специально для строительства Сталинградской ГЭС. По некоторым данным, здесь находилось порядка 25 000 заключенных, преимущественно осужденных за преступления легкой степени тяжести. Закрылся после амнистии 1953 года.

1958 год стал самым ответственным и напряженным в истории строительства Сталинградской ГЭС. В октябре -декабре 1958 года был затоплен котлован, перекрыта Волга и пущены первые гидроагрегаты.

Перекрытие Волги (1958 г.)

10 сентября 1961 года Волжской ГЭС был дан торжественный пуск в промышленную эксплуатацию. На объект приехала правительственная комиссия во главе с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым, тогда же ГЭС получила новое название — Волжская гидроэлектростанция имени XXII съезда КПСС.

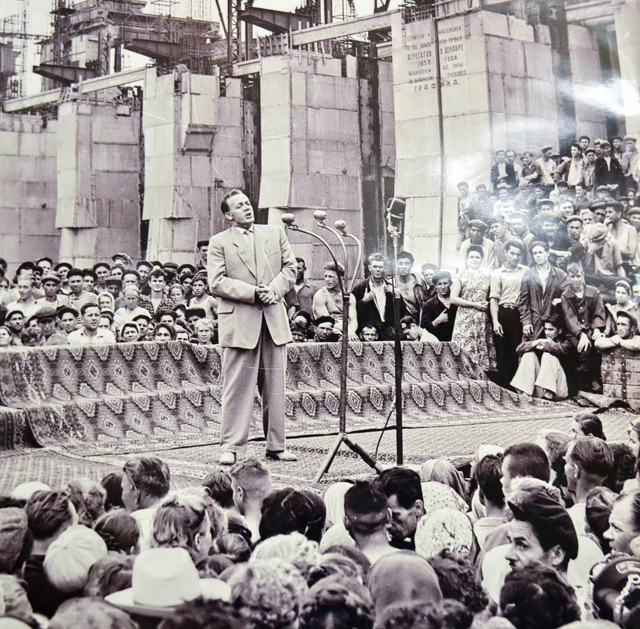

Торжественный пуск ГЭС (1961 г.)

В честь открытия ГЭС у въезда на плотину в 1961 году был установлен памятник строителям коммунизма — в первую очередь имелись в виду, конечно, гидростроители, возводившие Волжскую ГЭС. Подробнее об истории памятника читайте в нашем специальном материале.

Строитель коммунизма более 50 лет приветствует всех въезжающих на плотину

Еще до своего открытия Сталинградская ГЭС привлекала внимание всего мира. Сюда приезжали главы государств и политики, звезды отечественного и зарубежного кинематографа, здесь проходили концерты известных певцов.

Оперный певец народный артист СССР Сергей Лемешев выступает перед строителями ГЭС (1958 г.)

Принцесса Ирана Ашраф Пехлеви

Народный артист Юрий Никулин с супругой в машинном зале ГЭС (1970-е г.)

Советская актриса Зинаида Кириенко на Сталинградской ГЭС (1957 г.)

В те годы было принято украшать крупные сооружения государственного значения произведениями монументального искусства. Для создания панно на Волжской ГЭС были привлечены лучшие художники СССР: группе волгоградцев, в числе которых был Михаил Пышта, предстояло соревноваться с именитыми московскими монументалистами. Победителем стал волжский коллектив авторов: Михаил Пышта, Николай Бароха, Юрий Боско, Александр Петров, Дмитрий Панкратов.

Жизнеутверждающее панно сохранилось до сих пор

Внутри Волжской ГЭС

На Волжской ГЭС работают целыми династиями, а за долгий самоотверженный труд можно получить именную звезду. На местной Аллее звезд.

Именной звезды удостоился Алексей Тахишков — бригадир-монтажник Сталинградской ГЭС

Кроме неоспоримой индустриальной пользы, Волжская ГЭС, как и любая другая гидроэлектростанция, не лучшим образом влияет на экологию, в частности, на воспроизводство рыб. Для компенсации подобного вреда при строительстве ГЭС был сооружен шахтный рыбоподъемник, который позволял идущим на нерест рыбам проходить плотину.

Волжская ГЭС была построена рекордно быстро

Со временем не слишком высокая эффективность рыбоподъемника стала снижаться, и в 1989 году он был выведен из эксплуатации. Кроме этого используется искусственное разведение рыб — внутри плотины сейчас располагается Волгоградский осетровый рыборазводный завод, который функционирует круглый год. Здесь выращиваются мальки осетровых рыб, которые затем отпускаются в Волгу.

Турбинный зал внутри Волжской ГЭС

Знаменитый советский военачальник Семен Буденный посетил Волжскую ГЭС в 1966 году

Джавахарлал Неру с дочерью Индирой Ганди тоже бывал на Волжской ГЭС(1955 г.)

В 1958 году концерт прошел прямо в котловане

Местонахождение: река Волга, между Волгоградом (Тракторозаводский район) и Волжским.

Прошлое: масштаб стройки

Строительство ГЭС в еще не до конца восстановленном после войны Сталинграде было всесоюзной стройкой. Стройплощадка ГЭС раскинулась на 12 километров. Для транспортировки грузов через Волгу на высоте 40 метров сделали канатную дорогу. Каждые сутки с правого берега на левый доставлялось свыше 5000 м3 стройматериалов.

Сергей Лемешев, народный артист СССР, выступает перед строителями Сталинградской ГЭС, 1958 год. Фото: АиФ/ Степан Курунин

Специально для стройки был изготовлен гигантский экскаватор с емкостью ковша 18 кубометров. Длина котлована под будущую ГЭС составила 1 километр, ширина – 500 метров, глубина – 40 метров. Если весь грунт, что вырыли и насыпали при строительстве, уложить башней, то высота ее составит 18 километров, и вершина достигнет стратосферы.

Прошлое: новое русло

Возведение Волжской ГЭС было настоящим укрощением реки. Само здание станции возводилось на острове Песчаном. Для этого в 1952 году рабочие начали рыть котлован. Вокруг него сделали ограждающие перемычки, чтобы вода не мешала строительству. Круглые сутки насосы откачивали воду.

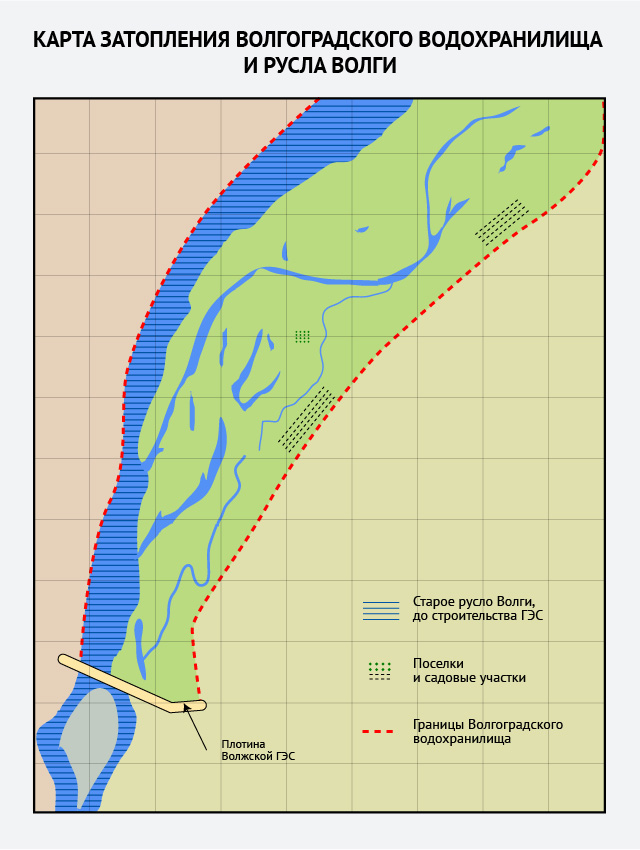

В 1958 году были закончены все подготовительные работы, построено здание ГЭС, левобережная плотина, водосливная плотина. Волга в это время шла по старому руслу шириной около 300 метров. 23 октября, взорвав перемычку, воду пустили через плотину, и она заполнила котлован. После этого гидростроевцы перекрыли старое русло реки от правого берега и до здания ГЭС. В районе перекрытия навели понтонный мост. По нему пошли самосвалы и сбросили в реку 4,5 тысячи десятитонных бетонных пирамид, 9 тысяч бетонных кубов, горы щебня. Через 10 часов бетонные пирамиды показались над водой. Затем земснаряды начали намывать на бетонное основание песок. Чтобы плотину не размыло, ее склоны закрепили со стороны водохранилища бетонными плитами. Волга пошла по новому руслу.

Прошлое: как изменилась Волга

Создание Волжско-камского каскада ГЭС сильно изменило реку. С точки зрения гидрогеологии, после сооружения плотин и создания системы водохранилищ Волга уже не река, а проточное озеро. До постройки ГЭС длина реки составляла 3690 километров, сейчас, как утверждают некоторые специалисты, 3430 километров. Вода в Волге стала позже прогреваться и позже остывать.

Многие считают, что из-за ГЭС значительно снизилось количество рыбы в Волге. Сторонники этой точки зрения говорят, что плотина Волжской ГЭС, являющейся нижней ступенью каскада, перекрыла путь на нерест проходным рыбам Каспийского моря. На станции долгое время работал специальный рыбоподъемник. Но сейчас он законсервирован, и рыба может пройти только через судоходные шлюзы.

Плотина ГЭС подняла уровень воды в Волге на 26 метров. Вода разлилась по долине реки, и образовалось огромное водохранилище протяженностью 540 километров. Средняя глубина там – 10 метров, а у плотины – 40.

Выселять людей с территории, на которой сейчас разлилось водохранилище, начали в 1951 году. Строения и целые населенные пункты - Дубовка, Верхнепогромное и другие – переносились подальше от реки. Пойменные леса сжигались, кладбища очищали от крестов, памятников и оград.

Настоящее: трудовые династии

Руководство Волжской ГЭС гордится тем, что в коллективе есть несколько трудовых династий, насчитывающих три поколения одной семьи: Бурины, Ручко, Жилины, Сусловы-Евсеевы, Рябцевы, Сукенник. В этих семьях не только дети, но и внуки пошли по стопам старших. Общий трудовой стаж Сусловых-Евсеевых – около 150 лет.

Руководство ГЭС гордится тем, что в коллективе есть несколько трудовых династий. Фото: АиФ-Волгоград/ Григорий Белозеров

Такой преемственности поколений во многом способствуют различные льготы и компенсации, положенные сотрудникам Волжской ГЭС. Например, материальная помощь для родителей первоклассников и выпускников, целевой 10-дневный отпуск в начале учебного года для мам и пап первоклашек, компенсация 50% затрат на тренажерные залы, бассейны и спортивные секции для всей семьи, льготы и выплаты усыновителям и опекунам, дополнительное пенсионное обеспечение.

Будущее: 58,4 миллиарда на модернизацию

Итог модернизации будет заметен невооруженным взглядом – снаружи будут убраны опоры ГЭС, исчезнут желтые козловые краны. Планируемые расходы – 58,4 миллиарда рублей. Если бы Волжская ГЭС строилась в наши дни, на это ушло бы около 2,5 триллиардов рублей. При этом окупалась бы гидроэлектростанция около 8 лет.

Вы можете присоединиться к мероприятиям в наших группах в социальных сетях:

Строительство Сталинградской ГЭС

Первый этап строительства (1950 - начало 1953 гг.)

В 50-е гг. началось ускоренное строительство крупных гидроэлектростанций в стране. Это было связано с большим народнохозяйственным значением ГЭС. В связи с этим правительством страны было принято решение о строительстве ГЭС на Волге в районе Куйбышева и Сталинграда, Каховской ГЭС на Днепре, Цимлянской ГЭС и Волго-Донского канала, а чуть позже началось строительство Братской ГЭС на Ангаре.

Идея строительства каскада гидроэлектростанций на Волге зародилась еще в 20-е годы при разработке Государственного плана электрификации России плана ГОЭЛРО. Он являлся первым комплексным планом экономического развития страны на основе электрификации. Тридцать мощных для того времени районных электростанций, сооружаемых по этому плану, должны были служить основой индустриального развития страны. Строительство Сталинградской ГЭС позволяло решать следующие задачи: 1) улучшение климатических условий Прикаспийской низменности для широкого развития животноводства и земледелия, насаждения лесов промышленного значения и лесов, защищающих от суховеев; 2) дополнительное снабжение электроэнергией Центра, Поволжья и Центрально-Черноземных областей; 3) улучшение судоходных условий в нижнем течении реки Волги.

Начало гидроэлектростанции было положено 6 августа 1950 г. - именно в этот день И.В. Сталин подписал постановление Совета Министров СССР о сооружении севернее города Сталинграда гидроузла мощностью не менее 1,7 млн. кВт. Через три недели Министерством внутренних дел СССР была образована организация Сталинградгидрострой.

Уже 4 сентября 1950 г. начальник Сталинградгидростроя Ф.Г. Логинов вместе со своими заместителями главным инженером СР. Медведевым и начальником Ахтубинского лагеря И.Г. Воробьевым прибыли на строительство.

С первых дней строительства необходимо было решить целый спектр задач начального периода. В подготовительный период строительства гидроузла на левом берегу Волги и острове Зеленом первостроители, прибывшие на стройку уже в начале 1950 г., начали активно сооружать дороги и жилые дома. 10 октября того же года наладили паромную переправу через Волгу, от Спартановки до Верхней Ахтубы. В мае 1951 г. была огорожена площадка левого берега Волги для будущего заложения плотины, шлюза и гидростанции, развернулось строительство подъездных железнодорожных путей к местам строительных работ. Через месяц началась прокладка линии электропередач с правого на левый берег Волги.

Первую годовщину Сталинградгидростроя встретили достойно. К 31 августа 1951 г. годовой план строительно-монтажных работ был завершен на 114 %. Почти половина рабочих выполняла в смену полторы, а то и две установленные нормы, хотя многие из молодых передовиков обучились своей профессии незадолго до приезда на новостройку. Всего же за первый год на строительстве Сталинградской ГЭС было подго-товлено 2,5 тыс. специалистов различных профессий, а 1 сентября 1951 г. здесь открылся гидротехнический техникум.

Первый год грандиозной стройки стал периодом подготовки к основным работам: создавалась необходимая производственная база, велось строительство железных и автомобильных дорог, жилья для строителей. 1 мая 1952 г. берега Волги были соединены 90-метровыми переходными мачтами, по которым началась подача электроэнергии, необходимой для работы мощных земснарядов. В сентябре 1952 г. для обеспечения строительства необходимыми материалами на территории возводимого объекта открылся Центральный ремонтно-механический завод. Всего же за время строительства ГЭС специально для ее нужд были построены арматурный, авторемонтный и бетонный заводы.

Несмотря на то, что первые строители прибыли на стройку уже в сентябре 1950 г., лишь к концу года МВД СССР была рассчитана среднегодовая потребность строительства ГЭС в кадрах. Для сооружения Сталинградской ГЭС планировалось использовать одновременно более 100 000 вольнонаемных и заключенных рабочих. И это в то время, когда вся страна напоминала большую стройку, так как шло не только послевоенное восстановление промышленности, сельского хозяйства, городов, но и строительство совершенно новых объектов.

Сооружение объекта и обеспечение его кадрами было возложено на Министерство внутренних дел СССР, так как оно обладало поистине неисчерпаемыми возможностями комплектования таких строек кадрами из числа заключенных. Вольнона-емные же должны были выполнять все высококвалифицированные работы и возглавлять строительные бригады.

Второй этап строительства (1953-1961 гг.)

После объявления амнистии в марте 1953 г. и последующего вывоза к середине июня 1953 г. всех заключенных со стройки, для коллектива строителей ГЭС наступил сложный период, не хватало рабочей силы.

В апреле 1953 г. на стройке было всего 7 500 вольнонаемных работников, что было явно недостаточно для организации нормальной работы. По подсчетам руководителей Сталинградгидростроя потребность в дополнительной рабочей силе составляла не менее 13 000 человек.

Из необходимого числа рабочих около 2 тыс. предполагалось завербовать из амнистированных заключенных.

Для вербовки еще 11 тыс. вольнонаемных Ф.Г. Логинов просит разрешить организовать вербовочные пункты. В мае 1953 г. Сталинградгидрострой направил 150 вербовщиков в 18 областей и автономных республик Советского Союза: Воронежскую, Саратовскую, Костромскую, Орловскую, Курскую, Ростовскую, Свердловскую, Челябинскую, Ворошиловград-скую, Харьковскую, Тамбовскую, Пензенскую, Запорожскую, Херсонскую, и Крымскую области, Северо-Осетинскую и Мордовскую АССР. Вольнонаемные рабочие привлекали на стройку своих земляков и родственников. Результаты работы вербовщиков появились уже летом 1953 г.

Теперь встала проблема жилья для новых рабочих. Ранее их предполагалось расселять там, где жили заключенные: в домах литерных кварталов, бараках, юртах и землянках. Но после тщательного осмотра этих помещений, стало ясно, что большая часть жилья непригодна для размещения вольнонаемного состава с семьями. Все завербованные рабочие поступали на о.Зеленый, где проходили дезобработку, регистрировались и временно размещались. После этого представители строительных управлений отбирали рабочих по специальностям.

Вторым источником комплектования коллектива были крупные гидротехнические строительства, работы на которых завершались (Волгодонстрой, Горьковский и Каховский гидроузлы и т. д.).

Вскоре перед руководством Сталин град гидростроя встала проблема закрепления кадров, так как в течение 3-х месяцев 1953 г. со строительства ушло около 50 % рабочих от общего количества поступивших на строительство по оргнабору. За 2-ое полугодие 1953 г. стройку покинули по уважительной причине (окончание сроков трудовых договоров, уход в Советскую Армию, уход на учебу и увольнение по инвалидности) 1 250 человек, а 7 800 человек ушли без уважительных причин.

В связи с этим были разработаны мероприятия, направленные на удержание вновь прибывших работников на строительстве:

- выдавать всем работающим дневное задание, план на неделю и наряд на работу;

- форсировать строительство жилья и организацию культурно-массовой работы;

- охватить молодых рабочих общеобразовательными школами рабочей молодежи, курсами по повышению квалификации без отрыва от производства;

- обеспечить максимальную механизацию работ - техника была закреплена пообъектно; работа основных механизмов организована в 2 смены.

В декабре 1954 г. руководством Сталинградгидростроя было принято решение об организации комплексных бригад, которые были гораздо эффективнее обычных.

Важным событием для коллектива строителей Сталинградской ГЭС стало начало рытья котлована ГЭС, которое произошло 13 августа 1953 г. Именно тогда лучший экскаваторщик стройки И. Нетаев вынул первый ковш земли, а право вывоза первого кубометра грунта завоевали Герой Социалистического Труда шофер Г. Рожнов и бригадир автосамосвалов Ю. Пронин. Осушение котлована водосливной плотины завершилось 26 июня 1954 г. Чуть более чем через два месяца в фундамент здания будущей гидростанции был уложен первый кубометр бетона, в который заложили мемориальную плиту с памятной надписью.

В феврале 1955 г. берега Волги соединила подвесная канатная дорога длиной чуть более километра — к этому моменту заработала ее первая очередь. С вводом в эксплуатацию второй очереди воздушной дороги протяженность пути, совершаемого ва-гонетками со щебнем и бетоном с одного берега реки на другой, увеличилась до 4,3 км. Начиная с 1957 г., на строительстве не было отмечено ни одного случая срыва или отклонения от сроков важнейших работ. Более того, зачастую работы завершались досрочно.

23 октября 1958 г. был затоплен котлован Сталинградской ГЭС, еще через неделю основное русло реки Волга было перекрыто. Первый гидроагрегат станции запустили 23 декабря 1958 г., до конца того же года были введены в эксплуатацию еще два агрегата. В 1958 г. гидроагрегаты, смонтированные на Сталинградской ГЭС, завоевали Большой приз на Всемирной выставке в Брюсселе. В апреле 1959 г. через шлюзы было открыто судоходство. За один только первый месяц навигации через сооружения гидроузла прошли более тысячи пароходов и барж.

В декабре 1959 г. Сталинградская ГЭС впервые передала напряжение в 500 кВ на Москву. Всего же в 1959 г. были смонтированы и введены в эксплуатацию 9 гидроагрегатов ГЭС, остальные (кроме последнего - опытного) были запущены к концу 1960 г. В этом же году, благодаря мостовому переходу, проложенному по сооружениям гидроузла, открылось автомобильное движение между Сталинградом и Волжским.

Плановость гидроэнергетического строительства в СССР позволила широко вести строительство каскадов ГЭС, что дает возможность наиболее полно использовать энергетические ресурсы реки, улучшить эксплуатационные условия работы гидроэлектростанций, сделать реку судоходной на всем ее протяжении с помощью системы водохранилищ и судоходных шлюзов.

В первые годы советской власти водохозяйственные проблемы решались в границах отдельных участков рек, составлялись проекты изолированных гидроэлектростанций.

В нашей стране мало рек со сравнительно равномерным стоком, к ним относятся Ангара, Нива, Свирь и Раздан (Занга), вытекающие из крупных озер Неравномерность годового стока большинства наших рек вызывает необходимость создания больших водохранилищ при гидроузлах, которые позволят улавливать весенние паводки и обеспечивать равномерный расход воды в течение года.

Однако водохранилище, рассчитанное на большую емкость, пропитанном характере рек вызывает экономически невыгодные затопления и большие капитальные затраты.

Водохранилища, сооружаемые в верховьях рек, при достаточной их емкости выгодны, так как накопленная в них вода срабатывается последовательно на всех ступенях каскада гидроэлектростанций.

Таблица 22

Крупные каскады гидроэлектростанций в СССР.

* На нижнем Днепре.

Рис 31 Схема размещения гидроэлектростанций на Волге и Днепре.

Создание каскада ГЭС на реках, предусматривающее зарегулированность стока реки, особенно важно для равнинных рек СССР у которых в весенний паводок происходит сброс до 60% годового стока.

Сооружение одной ГЭС не обеспечивает полного регулирования стока реки, так как при устройстве водохранилища большого объема неизбежно увеличение затоплений, а следовательно, и капитальных затрат.

Таким было положение, например, на Днепровской ГЭС где создано водохранилище с полезным объемом лишь 1 5 млрд. м 3 при среднем годовом стоке Днепра 50 млрд. л«3 и весеннем стоке от.

20 до 35 млрд. № По условиям местности здесь нельзя было создать большой подпор, а следовательно, и больший объем водохранилища Отсутствие гидросооружений выше Днепровской ГЭС предопределяло невысокую экономическую эффективность станции в весенний период через водосливную плотину бесполезно сбрасывалось в среднем 26% многолетнего стока, а среднемесячная мощность Днепрогэс в меженный период падала до 150 тыс. кВт, снижаясь в особо маловодные годы даже до 70 тыс. кВт В такие маловодные периоды года нарушалось также сквозное судоходство по Днепру.

Примером планомерного использования энергии реки путем сооружения каскадов ГЭС может служить река Средней Азии Чирчик, вытекающая с ледников Ала-Тау На этой реке можно построить каскад из 20 гидроэлектростанций В настоящее время находятся в эксплуатации 13 ГЭС, использующих энергетическую мощность р Чирчик на 51% Это значит, что вода реки последовательно, 13 раз в каждой станции каскада, вырабатывает электроэнергию.

Указанный процент использования объясняется тем что еще ш сооружена гидроэлектростанция с крупным водохранилищем, которое обеспечивало бы большую выработку электроэнергии, а следовательно, и имеющая большой удельный вес в общем использовании реки.

При выборе сопрягающих отметок в каскаде ГЭС обычно сопоставляют энергетические показатели и затраты на затопление прилегающих земель Следует иметь в виду, что каскадность сооружения ГЭС при наличии общей схемы использовании реки отнюдь не означает непременного их строительства от верховьев к устью реки.

Сооружение каскадов гидроэлектростанций в нашей стране все больше расширяется На многих реках каскады гидроэлектростанции уже осуществлены полностью или частично (табл 22) Расположение их в плане на Волге и Днепре показано на рис. 31

Волжско-Камский каскад гидроэлектростанций.

Волга.

Волга не только самая большая река в Европе (суммарная площадь ее бассейна 1380 тыс. км 2 , средний многолетний сток 251 км 3 ) 1 , но и важнейший народнохозяйственный район СССР Со своими притоками и главным из них — Камой — Волга служит основной водной системой Европейской части СССР и по транспортной нагрузке занимает первое место в мире Резкое снижение уровней после половодья, большое количество перекатов и мелей не позволяли полностью использовать Волгу для судоходства В 1843 г на верхней Волю, выше Селпжаровки, была сооружена первая плотина — деревянный Верхневолжский бейшлот с объемом подпертой воды 400 млн. м 3 — крупнейший искусственный водоем в дореволюционной России 2 Попусками из этого водохранилища можно было поднять уровень Волги у г Твери (Калинин) на 20—30 см, однако в засушливые годы и этого нельзя было достичь.

Коренное решение вопроса транспортной реконструкции Волжского бассейна могло быть достигнуто лишь шлюзованием, к этому приступили с первых лет советской власти Уже в первых работах ГОЭЛРО выдвинута проблема создания Волжской магистрали.

Реконструкция Волги была начата строительством канала имени Москвы В 1931—1934 гг. разрабатывались различные схемы комплексной реконструкции Волги и ее притоков Среди гидротехников было много споров о методах освоения крупных рек СССР и в первую очередь Волги Одна группа инженеров отстаивала необходимость регулирования стока путем сооружения водохранилищ на притоках На самой же Волге предполагалось создать низконапорные плотины, в основном транспортного назначения, без водохранилищ, что спасало от затопления богатые и освоенные пойменные земли, но давало недостаточный энергетический эффект Другие специалисты отстаивали идею строительства каскада гидроэлектростанции с оптимальным напором гидроузлов и созданием огромных водохранилищ, обеспечивающих полную зарегулированность стока Волги и возможность орошения, кото рое компенсировало затопляемые территории.

В результате всесторонней дискуссии была принята вторая схема, предусматривающая создание на Волге и ее крупнейшем притоке Каме каскадов мощных гидроэлектростанций с регулирующими водохранилищами и превращение, таким образом, самой Волги в цепочку озер — речных морей Разработка этой схемы реконструкции Волги, дающей большой народнохозяйственный эффект и известной под названием Большой Волги, была начата еще в довоенные годы (табл 23 на стр 209).

Основные задачи схемы Большой Волги.

- Обеспечение комплексности в использовании водных ресурсов Для всех гидроузлов обязательно сочетание энергетики и водного транспорта Помимо этого необходимость соблюдения требований орошения, обводнения, водоснабжения и рыбного хозяйства

- Постройка высоконапорных водосливных плотин на проницаемых аллювиальных грунтах

- Всемерная концентрация напоров, т.е. уменьшение числа ступеней, что должно положительно сказаться на экономических показателях схемы и привести к созданию водохранилищ большой емкости, а следовательно и к большей зарегулированности режимов реки и использующих ее энергию ГЭС

- Особое внимание к учету возможных потерь от затоплений, поскольку схемой охвачены самые обжитые районы страны

Потенциальные запасы водной энергии рек Волжского бассейна оцениваются примерно в 100 млрд. кВтч в год (или мощностью 20—25 млн. кВт), из них около 50% приходится на Волгу и Каму.

Схема Большой Волги предусматривает создание на Волге и Каме 13 гидроузлов с гидроэлектростанциями общей мощностью 11 млн. кВт и выработкой 50 млрд. кВтч электроэнергии в средний по водности год Продольные профили Волги и Камы со створами этих гидроузлов даны на рис. 32 а и б.

Суммарная площадь создаваемых водохранилищ будет равна примерно площади Азовского моря, а полезный объем составит около 100 км 3 В этих водохранилищах будет улавливаться примерно 70% объема паводковых вод среднего по водности года Регулирование позволит использовать 95% водных ресурсов для выработки электроэнергии.

Общая площадь затопления земель в результате образования водохранилищ составит около 3 млн. га, из них по Волжскому каскаду 2,24 млн. га и по Камскому — 0,8 млн. га.

При гидроузлах уже сданы в эксплуатацию электростанции, общей мощностью более 6 млн. кВт, вырабатывающие ежегодно около 30 млрд. кВтч

1 Из них 118 кл 3 на до по Камы Ниже камского устья сток увеличивается всего на 14 км 3 .

2 Это водохранилище, переустроенное в Великую Отечественную войну, работает и по настоящее время.

Построены высоковольтные линии передачи большой длины для снабжения промышленных районов Центра, Урала и Донбасса дешевой электроэнергией.

Длительные паводки, приходящиеся на период вегетации сельскохозяйственных культур, не позволяют использовать наиболее ценные земли в пойме и дельте для интенсивного земледелия без обвалования, а засуха — без орошения.

Основное средство для улучшения сельскохозяйственного использования земель Волго-Ахтубинской поймы и дельты — широко развитое орошение.

Каспийское море и Нижняя Волга издавна являлись важным рыбопромысловым районом По сведениям профессора-ихтиолога А Н Державина, в конце XVII в здесь вылавливалось осетровых до 370 тыс. ц В дальнейшем из-за хищническом добычи улов постепенно снижался и ныне составляет около 100 тыс. ц Для ускорения производства осетровых применяют искусственное разведение в крупных масштабах и создают искусственные нерестилища ниже Волгоградской плотины Под Астраханью возникло новое предприятие, где сложные биологические эксперименты сочетаются с совершенной машинной техникой Уже в 1959 г Казанский завод выпустил четыре с лишним миллиона осетровой молоди, выращенной из искусственно оплодотворенной икры Чтобы под нять улов осетровых на Каспии до 500 тыс. ц в год, нужно построить 15 таких заводов.

Народнохозяйственное значение каскада ГЭС очень велико Гидроэлектростанции дадут большое количество электроэнергии и послужат основой для дальнейшего развития промышленности, электрификации железнодорожного транспорта, для широкого применения электроэнергии в сельском хозяйстве На базе дешевой электроэнергии будут построены сотни новых промышленных предприятий и расширены существующие.

Волжский каскад имеет большое транспортное значение С созданием больших водохранилищ-озер значительно улучшаются условия крупного судоходства по Волге и Каме Вместо узкого фарватера уже появились судоходные трассы шириной на озерных участках 500 и более метров Производится коренная реорганизация судоходной обстановки Создаются новые большие порты в Казани, Саратове, Ульяновске, районах Волжской ГЭС имени Ленина и Волгоградского гидроузла Казань, еще недавно располагавшаяся в 5 км от берега Волги, стала крупным портовым городом — к нему вплотную подошло Куйбышевское море.

Волжский каскад — это не только дешевая электроэнергия и водная магистраль Это также преображенные земли С помощью электроэнергии Волжской ГЭС имени Ленина воды Волги, забираемые из водохранилищ, оросят десятки тысяч гектаров плодородных земель Электроэнергия волжских ГЭС поможет также поднять массивы целинных земель в Саратовской и Волгоградской областях и получить дополнительно большое количество зерна.

Читайте также:

- С двойней в декрет во сколько недель уходят

- Какой элемент не входит в состав понятия правоотношение

- Как не утонуть самому и спасти другого предоставь утопающему самому спасти себя

- На сколько периодов подразделяется российская правовая история

- Как различался объем правоспособности различных категорий свободного населения в древнем риме