Какие структуры бактериальной клетки осуществляют интеграцию биохимических процессов

Обновлено: 25.06.2024

Структурные компоненты бактериальной клетки делят на 2 вида:

- основные структуры (клеточная стенка, цитоплазматическая мембрана с ее производными, цитоплазма с рибосомами и различными включениями, нуклеоид);

- временные структуры (капсула, слизистый чехол, жгутики, ворсинки, эндоспоры, образующиеся лишь на определенных этапах жизненного цикла бактерий).

Основные структуры.

Клеточная стенка находится с внешней стороны от цитоплазматической мембраны. Цитоплазматическая мембрана не входит в состав клеточной стенки. Функции клеточной стенки:

- защита бактерий от осмотического шока и других повреждающих факторов;

- определение формы бактерий;

- участие в метаболизме бактерий.

Клеточная стенка пронизана порами, через которые происходит транспорт экзотоксинов бактерий. Толщина клеточной стенки составляет 10–100 нм. Основной компонент клеточной стенки бактерий - пептидогликан или муреин, состоящий из чередующихся остатков N-ацетил-N-глюкозамина и N-ацетилмурамовой кислоты, соединенных гликозидными связями.

В 1884 году Х. Грам предложил метод окраски бактерий с помощью генцианвиолета, йода, этилового спирта и фуксина. Все бактерии в зависимости от окраски по Граму подразделяют на 2 группы: грамположительные и грамотрицательные бактерии. Клеточная стенка грамположительных бактерий плотно прилегает к цитоплазматической мембране, ее толщина составляет 20-100 нм. В ней имеются тейхоевые кислоты (полимеры глицерина или рибита), а также в небольших количествах полисахариды, белки и липиды. Клеточная стенка грамотрицательных бактерий многослойна, ее толщина составляет 14-17 нм. Внутренний слой (пептидогликан) образует тонкую непрерывную сетку. Внешний слой состоит из фосфолипидов, липопротеина и белков. Белки наружной мембраны прочно связаны с пептидогликановым слоем.

Различное содержание пептидогликана в клеточной стенке обусловливает различную окраску бактерий. У грамотрицательных бактерий содержание пептидогликана составляет 1-10%, а у грамположительных – от 50 до 90%. Грамположительные бактерии окрашиваются в синий (фиолетовый) цвет, а грамотрицательные бактерии – в красный цвет.

В некоторых условиях бактерии лишаются способности полностью или частично синтезировать компоненты клеточной стенки, в результате чего образуются протопласты, сферопласты и L-формы бактерий. Сферопласты – это бактерии с частично разрушенной клеточной стенкой. Они наблюдаются у грамотрицательных бактерий. Протопласты - это формы, полностью лишенные клеточной стенки. Они образуются грамположительными бактериями. L-формы бактерий - это мутанты бактерий, частично или полностью утратившие способность синтезировать пептидогликан клеточной стенки (бактерии с дефектной клеточной стенкой). Свое название они получили от названия института Листера в Англии, где были открыты в 1935 году.

ЦПМ бактерий выполняет следующие функции:

- барьерная функция (молекулярное “сито”);

- избирательный перенос различных органических и неорганических молекул и ионов с помощью специальных переносчиков – транслоказ или пермеаз;

- репликация и последующее разделение хромосомы.

В процессе роста клетки цитоплазматическая мембрана образует многочисленные впячивания (инвагинаты), получившие название мезосом.

Цитоплазма - это содержимое бактериальной клетки, ограниченное цитоплазматической мембраной. Она состоит из цитозоля и структурных элементов.

Цитозоль - гомогенная фракция, включающая растворимые компоненты РНК, ферменты, продукты метаболизма.

Структурные элементы - это рибосомы, внутрицитоплазматические мембраны, включения и нуклеоид.

Рибосомы - органоиды, осуществляющие биосинтез белка. Они состоят из белка и РНК. Представляют собой гранулы диаметром 15-20 нм. Одна бактериальная клетка содержит от 5000 до 50000 рибосом. Рибосомы являются местом синтеза белка.

В цитоплазме прокариотов обнаруживаются различные включения, представляющие запасные вещества клетки. Из полисахаридов в клетках откладываются гликоген, крахмал и крахмалоподобное вещество - гранулеза. Полифосфаты содержатся в гранулах, называемых волютиновыми, или метахроматиновыми, зернами.

Нуклеоид является ядром у прокариотов. Он состоит из одной замкнутой в кольцо двуспиральной нити ДНК, которую рассматривают как бактериальную хромосому. У нуклеоида отсутствует ядерная оболочка.

Кроме нуклеоида в бактериальной клетке обнаружены внехромосомные генетические элементы – плазмиды, которые представляют собой небольшие кольцевые молекулы ДНК, способные к автономной репликации. Роль плазмид состоит в том, что они кодируют дополнительные признаки, дающие клетке преимущества в определенных условиях существования. Наиболее распространены плазмиды, детерминирующие признаки антибиотикорезистентности бактерий (R-плазмиды), синтез энтеротоксинов (Ent-плазмиды) или гемолизинов (Hly-плазмиды).

К временным структурам относятся капсула, жгутики, пили, эндоспоры бактерий.

Капсула - это слизистый слой над клеточной стенкой бактерии. Вещество капсул состоит из нитей полисахаридов. Капсула синтезируется на наружной поверхности цитоплазматической мембраны и выделяется на поверхность клеточной стенки в специфических участках.

- место локализации капсульных антигенов, определяющих вирулентность, антигенную специфичность и иммуногенность бактерий;

- защита клеток от механических повреждений, высыхания, токсических веществ, заражения фагами, действия защитных факторов макроорганизма;

- способность прикрепления клеток к субстрату.

Жгутики – это органы движения бактерий. Жгутики не являются жизненно важными структурами, поэтому могут присутствовать у бактерий или отсутствовать в зависимости от условий выращивания. Количество жгутиков и места их расположения у разных бактерий неодинаково. В зависимости от этого выделяют следующие группы жгутиковых бактерий:

- монотрихи – бактерии с одним полярно расположенным жгутиком;

- амфитрихи – бактерии с двумя полярно расположенными жгутиками или имеющие по пучку жгутиков на обоих концах;

- лофотрихи – бактерии, имеющие пучок жгутиков на одном конце клетки;

- перитрихи – бактерии с множеством жгутиков, расположенных по бокам клетки или на всей ее поверхности.

Химический состав жгутиков представлен белком флагеллином.

К поверхностным структурам бактериальной клетки относятся также ворсинки и пили. Эти структуры участвуют в адсорбции клеток на субстрате (ворсинки, пили общего типа) и в процессах переноса генетического материала (половые пили). Они образованы специфическим гидрофобным белком пилином.

У некоторых бактерий в определенных условиях образуются покоящиеся формы, которые обеспечивают переживание клеток в течение длительного времени в неблагоприятных условиях - эндоспоры. Они устойчивы к неблагоприятным факторам внешней среды.

Главными отличиями прокариотической (бактериальной) клетки от эукариотической является: отсутствие оформленного ядра (т.е. ядерной мембраны), отсутствие внутриклеточных мембран,ядрышек, комплекса Гольджи, лизосом, митохондрий.

Основными структурами бактериальной клетки являются:

Нуклеоид – представляет собой наследственный (генетический) материал бактериальной клетки, представлен 1 молекулой ДНК, замкнутой в кольцо и суперспирализованной (скручена в рыхлый клубок). Длина ДНК около 1мм. Объем информации около 1000 генов (признаков). Нуклеоид не отделен от цитоплазмы мембраной.

Цитоплазма – коллоид, т.е. водный раствор белков, углеводов. Липидов, минеральных веществ, в котором находятся рибосомы, включения, плазмиды.

На рибосомах происходит биосинтез белка. Рибосомы прокариот отличаются от эукариотических более мелкими размерами (70 S).

Включения – запасные питательные вещества бактериальной клетки, а также скопления пигментов. К запасным питательным веществам относятся: гранулы волютина (неорганического полифосфата), гликоген, гранулеза, крахмал, капли жира, скопления пигмента, серы, кальция. Включения, как правило, образуется при выращивании бактерий на богатых питательных средах и исчезает при голодании.

Плазмиды – небольшие кольцевые молекулы ДНК, паразитирующие внутри бактриальной клетки. Кроме собственной генетической информации (F-плазмиды) плазмиды могут нести дополнительную генетическую информацию, полезную для бактериальной клетки. Например, плазмиды могут кодировать фермент, разрушающий пенициллин (пенициллиназа). В этом случае бактерия, зараженная такой плазмидой будет устойчива к пенициллину. Плазмиды, кодирующие гены устойчивости к лекарственным препаратам, называются R-плазмидами (от resistance). Плазмиды, несущие только свою собственныю информацию, называют F- плазмидами.

Клеточная мембрана – ограничивает цитоплазму. Сосотоит из двойного слоя фосфолипидов и встроенных мембранных белков. КМ кроме барьерной и транспортной функций выполняют роль центра метаболической активности (в отличие от эукариотической клетки). Белки мембраны, ответственные за перенос необходимых веществ в клетку, называют пермеазами. На внутренней поверхности КМ находятся ферментные ансамбли , т.е.упорядоченные скопления молекул ферментов, ответственных за синтез энергоносителей – молекул АТФ. КМ может образовывать впячивания в цитоплазму, которые называют мезосомами.Существует два вида мезосом:

Септальные – образуют поперечные перегородки в процессе деления клетки.

Латеральные – служат для увеличения поверхности КМ и повышения скорости обменных процессов.

Нуклеоид, ЦП и КМ образуют протопласт.

Одним из отличительных свойств бактерий является очень высокое внутриклеточное осмотическое давление (от 5 до 20 атм), что является результатом интенсивного обмена веществ. Поэтому для защиты от осмотического шока бактериальная клетка окружена прочной клеточной стенкой.

По строению клеточной стенки все бактерии делятся на 2 группы: Имеющие однослойную клеточную стенку – Грам-положительные. Имеющие двухслойную клеточную стенку – Грам-отрицательные. Названия Грам+ и Грам- имеют свою предисторию. В 1884 датский микробиолог Ганс Христиан Грам разработал оригинальный метод окраски микробов, в результате которого одни бактерииокрашивались в синий цвет (грам+), а другие в красный (грам-). Химическая основа различной окраски бактерий по методу Грама была выяснена сравнительно недавно – около 35 лет назад. Оказалось, что Г- и Г+ бактерии имеют разное строение клеточной стенки. Строение клеточной стенки Г+ бактерий. Основу клеточной стенки Г+ бактерий составляют 2 полимера: пептидогликан и тейхоевые кислоты. Пептидогликан представляет собой линейный полимер, в котором чередуются остатки мурамовой кислоты и ацетилглюкозамина. С мурамовой кислоте ковалентно связан тетрапептид (белок). Нити пептидогликана связаны между собой через пептиды и образуют прочный каркас – основу клеточной стенки. Между нитями пептидогликана находится другой полимер – тейхоевые кислоты(глицерол ТК и рибитол ТК) - полимер полифосфатов. Тейхоевые кислоты выступают на поверхности клеточной стенки и являются главными АГ Г+ бактерий. Кроме этого, в состав клеточной стенки Г+ бактерий входит рибонуклеат Mg. Стенка Г- бактерий состоит из 2-х слоев: внутренний слой представлен моно- или бислоем пептидогликана (тонкий слой) . Наружный слой состоит из липополисахаридов, липопротеина, белков, фосфолипидов. ЛПС всех Г- бактерий обладают токсическими и порогенными свойствами и называются эндотоксинами.

При воздействии некоторых веществ, например пенициллина, нарушается синтез пептидогликанового слоя. При этом из Г+ бактерий образуется протопласт, а из Г- сферопласт ( т.к. сохраняется наружный слой клеточной стенки).

При определенных условиях культивтрования клетки, лишенные клеточной стенки, сохраняют способность к росту и делению, и такие формы называют L- формами (по названи. Института Листера, где было открыто это явление). В некоторых случаях после устранения фактора, тормозящего синтез клеточной стенки L-формы могут превратиться в исходные формы.

Многие бактерии синтезируют слизистое вещество, состоящее из мукополисахаридов, которое откладывается с наружной стороны клеточной стенки, окружая бактериальную клетку слизистым чехлом. Это капсула. Функция капсулы – защита бактерий от фазоцитоза.

Поверхностные структуры бактериальной клетки.

Органы прикрепления к субстрату (адгезии) – пили (фимбрии) или реснички. Начинаются от мембраны клетки. Сосотоят из белка пилина. Число пилей может достигать 400 на 1 клетку.

Органы передачи наследственной информации – F-пили или sex-пили. F-пили образуются только в том случае, если клетка нечет плазмиду, т.к. белки F-пили кодирует ДНК плазмиды. Они представляют собой тонкую длинную трубочку, которая прикрепляется к другой бактериальной клетке. Через образовавшийся канал плазмида переходит в соседнюю бактериальную клетку.

Органы движения – жгутики – представляют собой спиральные нити. Их длина может превышать их диаметр в 10 и более раз. Жгутики состоят из белка флагеллина. Основание жгутика связано с клеточной мембраной посредством базального тельца. Базальное тельце состоит из системы колец, которые вращаясь передают вращательное движение жгутику. По расположению жгутиком бактерии делятся на моно-, лофо-, амфи-, перитрихи.

Данная книга предназначена студентам медицинских образовательных учреждений. Это краткое пособие поможет при подготовке и сдаче экзамена по микробиологии. Материал изложен в очень удобной и запоминающейся форме и поможет студентам за сжатый срок детально освоить основные концепции и понятия курса, а также конкретизировать и систематизировать знания.

Оглавление

- ЛЕКЦИЯ № 1. Введение в микробиологию

- ЛЕКЦИЯ № 2. Морфология и ультраструктура бактерий

- ЛЕКЦИЯ № 3. Физиология бактерий

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Микробиология: конспект лекций предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

ЛЕКЦИЯ № 2. Морфология и ультраструктура бактерий

1. Особенности строения бактериальной клетки. Основные органеллы и их функции

Отличия бактерий от других клеток

1. Бактерии относятся к прокариотам, т. е. не имеют обособленного ядра.

2. В клеточной стенке бактерий содержится особый пептидогликан — муреин.

3. В бактериальной клетке отсутствуют аппарат Гольджи, эндоплазматическая сеть, митохондрии.

4. Роль митохондрий выполняют мезосомы — инвагинации цитоплазматической мембраны.

5. В бактериальной клетке много рибосом.

6. У бактерий могут быть специальные органеллы движения — жгутики.

7. Размеры бактерий колеблются от 0,3–0,5 до 5—10 мкм.

По форме клеток бактерии подразделяются на кокки, палочки и извитые.

В бактериальной клетке различают:

1) основные органеллы:

г) цитоплазматическую мембрану;

д) клеточную стенку;

2) дополнительные органеллы:

Цитоплазма представляет собой сложную коллоидную систему, состоящую из воды (75 %), минеральных соединений, белков, РНК и ДНК, которые входят в состав органелл нуклеоида, рибосом, мезосом, включений.

Нуклеоид — ядерное вещество, распыленное в цитоплазме клетки. Не имеет ядерной мембраны, ядрышек. В нем локализуется ДНК, представленная двухцепочечной спиралью. Обычно замкнута в кольцо и прикреплена к цитоплазматической мембране. Содержит около 60 млн пар оснований. Это чистая ДНК, она не cодержит белков гистонов. Их защитную функцию выполняют метилированные азотистые основания. В нуклеоиде закодирована основная генетическая информация, т. е. геном клетки.

Наряду с нуклеоидом в цитоплазме могут находиться автономные кольцевые молекулы ДНК с меньшей молекулярной массой — плазмиды. В них также закодирована наследственная информация, но она не является жизненно необходимой для бактериальной клетки.

Рибосомы представляют собой рибонуклеопротеиновые частицы размером 20 нм, состоящие из двух субъединиц — 30 S и 50 S. Рибосомы отвечают за синтез белка. Перед началом синтеза белка происходит объединение этих субъединиц в одну — 70 S. В отличие от клеток эукариотов рибосомы бактерий не объединены в эндоплазматическую сеть.

Мезосомы являются производными цитоплазматической мембраны. Мезосомы могут быть в виде концентрических мембран, пузырьков, трубочек, в форме петли. Мезосомы связаны с нуклеоидом. Они участвуют в делении клетки и спорообразовании.

Включения являются продуктами метаболизма микроорганизмов, которые располагаются в их цитоплазме и используются в качестве запасных питательных веществ. К ним относятся включения гликогена, крахмала, серы, полифосфата (волютина) и др.

2. Строение клеточной стенки и цитоплазматической мембраны

Клеточная стенка — упругое ригидное образование толщиной 150–200 ангстрем. Выполняет следующие функции:

1) защитную, осуществление фагоцитоза;

2) регуляцию осмотического давления;

4) принимает участие в процессах питания деления клетки;

5) антигенную (определяется продукцией эндотоксина — основного соматического антигена бактерий);

6) стабилизирует форму и размер бактерий;

7) обеспечивает систему коммуникаций с внешней средой;

8) косвенно участвует в регуляции роста и деления клетки.

Клеточная стенка при обычных способах окраски не видна, но если клетку поместить в гипертонический раствор (при опыте плазмолиза), то она становится видимой.

Клеточная стенка вплотную примыкает к цитоплазматической мембране у грамположительных бактерий, у грамотрицательных бактерий клеточная стенка отделена от цитоплазматической мембраны периплазматическим пространством.

Клеточная стенка имеет два слоя:

1) наружный — пластичный;

2) внутренний — ригидный, состоящий из муреина.

В зависимости от содержания муреина в клеточной стенке различают грамположительные и грамотрицательные бактерии (по отношению к окраске по Грамму).

У грамположительных бактерий муреиновый слой составляет 80 % от массы клеточной стенки. По Грамму, они окрашиваются в синий цвет. У грамположительных бактерий муреиновый слой составляет 20 % от массы клеточной стенки, по Грамму, они окрашиваются в красный цвет.

У грамположительных бактерий наружный слой клеточной стенки содержит липопротеиды, гликопротеиды, тейхоевые кислоты, у них отсутствует липополисахаридный слой. Клеточная стенка выглядит аморфной, она не структурирована. Поэтому при разрушении муреинового каркаса бактерии полностью теряют клеточную стенку (становятся протопластами), не способны к размножению.

У грамотрицательных бактерий наружный пластический слой четко выражен, содержит липопротеиды, липополисахаридный слой, состоящий из липида А (эндотоксина) и полисахарида (О-антигена). При разрушении грамотрицательных бактерий образуются сферопласты — бактерии с частично сохраненной клеточной стенкой, не способные к размножению.

К клеточной стенке прилегает цитоплазматическая мембрана. Она обладает избирательной проницаемостью, принимает участие в транспорте питательных веществ, выведении экзотоксинов, энергетическом обмене клетки, является осмотическим барьером, участвует в регуляции роста и деления, репликации ДНК, является стабилизатором рибосом.

Имеет обычное строение: два слоя фосфолипидов (25–40 %) и белки.

По функции мембранные белки разделяют на:

2) пермиазы — белки транспортных систем;

3) энзимы — ферменты.

Липидный состав мембран непостоянен. Он может меняться в зависимости от условий культивирования и возраста культуры. Разные виды бактерий отличаются друг от друга по липидному составу своих мембран.

3. Дополнительные органеллы бактерий

Ворсинки (пили, фимбрии) — это тонкие белковые выросты на поверхности клеточной стенки. Функционально они различны. Различают комон-пили и секс-пили. Комон-пили отвечают за адгезию бактерий на поверхности клеток макроорганизма. Они характерны для грамположительных бактерий. Секс-пили обеспечивают контакт между мужскими и женскими бактериальными клетками в процессе конъюгации. Через них идет обмен генетической информацией от донора к реципиенту. Донор — мужская клетка — обладает секс-пили. Женская клетка — реципиент — не имеет секc-пили. Белок секс-пили колируется генами F-плазмиды.

Жгутики — органеллы движения. Есть у подвижных бактерий. Это особые белковые выросты на поверхности бактериальной клетки, содержащие белок — флагелин. Количество и расположение жгутиков может быть различным.

1) монотрихи (имеют один жгутик);

2) лофотрихи (имеют пучок жгутиков на одном конце клетки);

3) амфитрихи (имеют по одному жгутику на каждом конце);

4) перитрихи (имеют несколько жгутиков, расположенных по периметру).

О подвижности бактерий судят, рассматривая живые микроорганизмы, либо косвенно — по характеру роста в среде Пешкова (полужидком агаре). Неподвижные бактерии растут строго по уколу, а подвижные дают диффузный рост.

Капсулы представляют собой дополнительную поверхностную оболочку. Они образуются при попадании микроорганизма в макроорганизм. Функция капсулы — защита от фагоцитоза и антител.

Различают макро — и микрокапсулы. Макрокапсулу можно выявить, используя специальные методы окраски, сочетая позитивные и негативные методы окраски. Микрокапсула — утолщение верхних слоев клеточной стенки. Обнаружить ее можно только при электронной микроскопии. Микрокапсулы характерны для вирулентных бактерий.

Среди бактерий различают:

1) истиннокапсульные бактерии (род Klebsiella) — сохраняют капсулообразование и при росте на питательных средах, а не только в макроорганизме;

2) ложнокапсульные — образуют капсулу только при попадании в макроорганизм.

Капсулы могут быть полисахаридными и белковыми. Они играют роль антигена, могут быть фактором вирулентности.

Споры — это особые формы существования некоторых бактерий при неблагоприятных условиях внешней среды. Спорообразование присуще грамположительным бактериям. В отличие от вегетативных форм споры более устойчивы к действию химических, термических факторов.

Чаще всего споры образуют бактерии рода Bacillus и Clostridium.

Процесс спорообразования заключается в утолщении всех оболочек клетки. Они пропитываются солями дипикалината кальция, становятся плотными, клетка теряет воду, замедляются все ее пластические процессы. При попадании споры в благоприятные условия она прорастает в вегетативную форму.

У грамотрицательных бактерий также обнаружена способность сохраняться в неблагоприятных условиях в виде некультивируемых форм. При этом нет типичного спорообразования, но в таких клетках замедлены метаболические процессы, невозможно сразу получить рост на питательной среде. Но при попадании в макроорганизм они превращаются в исходные формы.

Обязательный компонент структуры почти всех прокариот — клеточная стенка. Она находится прямо под слизистым чехлом или капсулой и может напрямую вступать в контакт с окружающей средой. Клеточная стенка — это от 5 до 50% сухой массы клетки.

Для определения вида прокариотического организма смотрят на строение клеточной стенки и ее химический состав.

С учетом строения клеточной стенки выделяют 2 группы эубактерий:

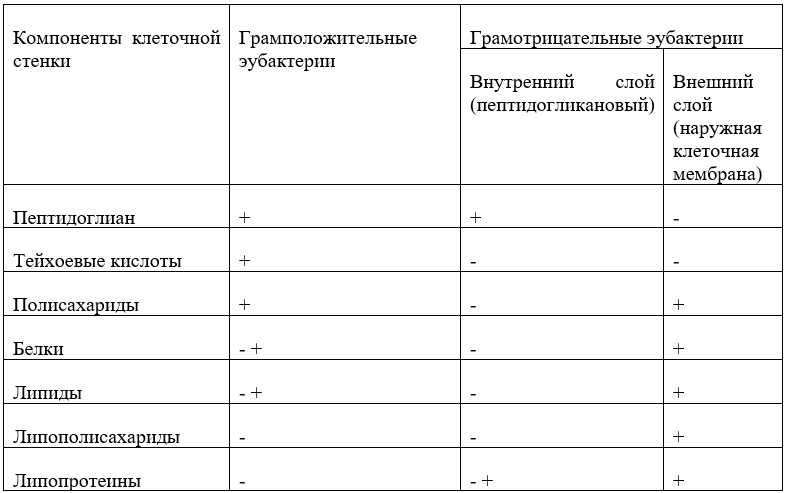

Химический состав клеточных стенок грамотрицательных и грамположительных видов удобнее всего сравнивать в таблице.

- (-) — нет;

- (+) — есть;

- (-+) — есть не у всех.

Функции клеточной стенки

Клеточная стенка характеризуется рядом функций. Это:

- механическая защита клетки;

- поддержание внешней формы клетки;

- обеспечение транспорта веществ;

- предотвращение попадания в клетку токсических веществ;

- способствование появлению периплазматического пространства, в котором находятся транспортные белки и гидролитические ферменты;

- содержание на внешней стороне специфических рецепторов для колицинов и фагов, макромолекулы и антигены, которые принимают участие в процессах конъюгации и обеспечивают взаимодействие тканей высших организмов с болезнетворными бактериями.

Капсулы, чехлы и слизистые слои

Капсула — слизистое образование, которое покрывает клетку, обеспечивает связь с клеточной стенкой и характеризуется аморфным строением.

Наличие или отсутствие капсулы зависит от штамма и условий, в которых культивируется микроорганизм.

Капсула — необязательный компонент структуры. Все потому, что у бактерий есть способность в определенных условиях совершать переход от капсульных форм к бескапсульным.

Химический состав капсулы определяется родом и видом бактерии. Среди основных химических компонентов стоит выделить полисахариды гомо- и гетерополимерной природы.

У чехлов достаточно тонкая структура. Они могут содержать в себе оксиды металлов и состоять из нескольких слоев. Кроме сахаров в их составе могут быть белки, фосфор, липиды и пр.

У слизистых слоев бесструктурный аморфный вид и каждый из них достаточно легко отделяется от поверхности клетки.

Функции капсул, слизистых веществ и чехлов следующие:

- защита клетки от механических повреждений и высыхания;

- создание преград для попадания в клетку бактериофагов;

- создание дополнительного осмотического барьера;

- используются в качестве источника запасных питательных веществ;

- служат средством связи между клетками в колониях;

- создание условий для прикрепления клеток к субстратам.

Жгутики и механизмы движения

Жгутики представляют собой структуры клетки, которые обеспечивают ее способность передвигаться в жидкой среде.

По количеству, размерам и расположению жгутиков определяют вид.

Стадия жизненного цикла и условия культивирования влияют на количество жгутиков.

Расположение жгутиков бывает:

- полярным или субполярным, если они находятся в полярной области клетки или у полюсов;

- латеральным, если располагаются вдоль боковой поверхности.

С учетом нахождения на поверхности клетки и количества жгутиков выделяют:

- монополярные политрихи. В этом случае на одном полюсе клетки находится один пучок жгутиков;

- биполярные политрихи. На каждом полюсе находится по почку жгутиков;

- перитрихи. В такой ситуации жгутиков много. Они размещаются либо вдоль боковой поверхности клетки, либо по всей поверхности клетки.

В большинстве случаев толщина жгутика — от 10 до 20 нм, а длина — от 3 до 15 мкм.

Жгутик является достаточно жесткой спиралью — чаще всего она закручена против часовой стрелки. Скорость вращения жгутика — 40-60 оборотов в секунду.

Ворсинки

Ворсинки — структурные образования подвижных и неподвижных форм.

По-другому ворсинки называются пили или фимбрии. В каждой клетки количество ворсинок варьируется от нескольких десятков до нескольких тысяч.

Читайте также:

- Что делать после вынесения приговора по уголовному делу

- Нужно ли менять школу при смене прописки в одном городе

- В каких случаях банк имеет право осуществить зачет в отношении денежных средств клиента

- Кто осуществляет церковную власть

- Прокурор установил что в материалах дела отсутствуют достаточные доказательства умысла