Какие особенности положены в основу выделения ландшафтов

Обновлено: 25.06.2024

Наиболее полный набор ландшафтных компонентов имеют наземные и земноводные ландшафты. В ледовых ландшафтах при почти полном отсутствии минеральных веществ мало возможностей для развития органической жизни. Ландшафты поверхности океана (в верхнем 200-метровом слое воды и приводном слое атмосферы) отличают особые условия: отсутствие фиксированной поверхности и почвенного покрова, высокая динамичность за счет морских течений, волн и ветра, обусловливающих постоянную смену водных масс, специфическая флора и фауна, и др. Не менее специфичны подводные (донные) ландшафты, особенно расположенные глубже 200-300 м. Свет почти не проникает на такую глубину, поэтому на дне моря отсутствует или очень замедлен фотосинтез, и почти не продуцируется органическое вещество. Жизнь здесь представлена консументами (зоопланктон, зообентос, нектон) и бактериями, которые питаются в основном мертвым органическим веществом, поступающим из поверхностных слоев океана.

Климатические и гидрологические элементы определяют мобильность наземных ландшафтов, выполняют обменные и транзитные функции. Они связывают данный ландшафт с другими ландшафтными системами, а также с внешними средами: атмосферой, гидросферой и литосферой. Под влиянием воздушных и водных потоков границы ландшафтов приобретают некоторую расплывчатость. Биотические компоненты также выполняют функцию переноса вещества и энергии, но их значение проявляется главным образом в процессах избирательного поглощения и накопления химических элементов, создании и разрушении органического вещества, в фазах жизненного цикла организма.

Состояние ландшафтов

Ландшафтные системы находятся в определенном состоянии, которое описывают набором характеристик: температура и влажность воздуха, почвы, фенологические фазы доминирующей флоры, наличие или отсутствие снегового покрова и др. Параметры, характеризующие состояния ландшафтов, можно условно подразделить на две категории: средообразующие (воздух, вода, горные породы, биота) и остальные компоненты, определяющие характер протекания физико-географических процессов в данной обстановке. Состояние ландшафта зависит от свойств и элементов комплекса, сохраняющихся на протяжении конкретного отрезка времени.

Состав ландшафтов

Ландшафтные системы образуют ландшафтную сферу - часть географической оболочки, в которой наиболее активно взаимодействуют геосферы. Эта часть соответствует приповерхностному слою мощностью до первых сотен метров.

В географической оболочке ландшафтные системы образуют закономерные комбинации. Их чередование в пространстве связано с многими факторами: горными породами, рельефом, атмосферной и океанической циркуляцией, условиями поступления тепла и влаги, геохимической обстановкой и др. Например, водно-тепловой режим определяет главные закономерности распределения зональных типов ландшафтов. Средообразующие факторы, влияя на ландшафты, сами в той или иной степени являются продуктами их функционирования. Горные породы выполняют в ландшафте роль материальной основы. Скорость преобразования горных пород вследствие выветривания, денудации, метаморфизации, дезинтеграции, по сравнению с преобразованием других компонентов, невелика. Поэтому горные породы препятствуют быстрому изменению свойств ландшафта. Вместе с рельефом, который также медленно меняет свои характеристики, горные породы придают ландшафтам фиксированное положение и пространственную обособленность, связывая их с геологическим прошлым данной территории. У молодых ландшафтов зависимость от горных пород наиболее заметна. По мере развития ландшафта происходит формирование почв и коры выветривания, которые отражают условия тепло- и влагообмена, характер биогенной аккумуляции и другие процессы и явления, проявляющиеся на данном участке. Почва и кора выветривания как бы изолируют ландшафт от материнской породы, нивелируя его зависимость от нее.

Динамика ландшафтов обусловлена потоками вещества и энергии, которые объединяют компоненты ландшафта и его морфологические части (фации, урочища и др.) в единую систему. Совокупность процессов обмена и преобразования энергии и вещества в ландшафте называют функционированием ландшафта.

Ландшафт непрерывно изменяется . Некоторые изменения обратимы, цикличны и не приводят к преобразованию структуры ландшафта (например, сезонные ритмы). До тех пор пока подобные изменения повторяются из года в год, структура ландшафта остается неизменной. Такие динамические изменения подчеркивают устойчивость ландшафта, ибо свидетельствуют о его способности возвращаться к прежнему состоянию. Наряду с этим возможны эволюционные (необратимые) изменения, которые составляют сущность развития ландшафта и выражаются в перестройке его структуры.

Устойчивость ландшафта относительна, так как он развивается непрерывно, но с разной скоростью, и нужен более или менее длительный срок, чтобы его трансформация стала заметной. Развитие ландшафта могут стимулировать как внешние причины (тектонические движения, глобальные климатические изменения), так и внутренние (саморазвитие, в механизме которого особую роль играет эволюция растительного покрова и его взаимодействие с абиотическими компонентами). Устойчивость и изменчивость - два диалектически взаимосвязанных свойства ландшафта, познание которых имеет исключительно важное значение для прогнозирования развития ландшафта. Всем ландшафтным системам присущи ритмические колебания различной продолжительности.

Систематизация ландшафтов

При классификации ландшафтов, как и других объектов, неизбежно приходится выбирать общие признаки, отказываясь от особенностей каждого из них. При районировании на первый план выходит индивидуализация - каждый регион уникален, неповторим, и чем он сложнее, тем уникальнее. Каждому физико-географическому региону присваивается собственное название. Типологические же объединения ландшафтов не могут иметь собственных названий, это собирательные понятия.

Как в районировании, так и в типологии отражаются, хотя и по-разному, универсальные географические закономерности, которым подчинена ландшафтная дифференциация. В ландшафтной оболочке все природные процессы подчинены зональности, вследствие чего ландшафтная оболочка дифференцируется на систему региональных единиц высокого ранга - ландшафтных зон и подзон (часто выделяют еще более крупные широтные подразделения - физико-географические пояса: арктический, умеренный, субтропический и др.).

Другая универсальная закономерность ландшафтной оболочки - секторность, обусловленная взаимодействием океанов и материков. От соотношения океанических и континентальных воздушных масс зависит степень континентальности климата.

Гипсометрическое положение (высота территории над уровнем моря), крупные формы рельефа, петрографический состав горных пород, характер новейших и современных тектонических движений - все это создает наибольшую пестроту и контрастность в ландшафтной структуре. Подобные проявления часто называют азональными. Они лежат в основе выделения многих ландшафтов и таких региональных систем высокого ранга, как физико-географические страны. Каждая физико-географическая страна четко выделяется в орографической схеме материка, отличается строением фундамента, макрорельефом, климатическими особенностями, зональной структурой, а горные страны - еще и высотной поясностью.

Единицы ландшафтного подразделения

Классификации ландшафтных систем различны и многоуровенны и содержат известную долю субъективизма по числу выделов и терминологии.

Структура ландшафтов . Ландшафтные системы (ландшафты) представляют один из видов геосистем. Они характеризуются относительно однотипными взаимодействиями компонентов. В сложной иерархии геосистем различают три главных уровня:

1 . Локальный уровень образуют геосистемы, формирование которых связано с местными факторами (например с отдельными элементами рельефа), имеющими небольшой радиус действия. Элементарная ландшафтная система и неделимая географическая единица называются фацией. Для фации характерна высокая однородность условий местоположения и местообитания (площадка одного склона с одинаковым уклоном, ровная междуречная поверхность, западина и др.), однородный микроклимат и водный режим, одна почвенная разность, один биоценоз. Она охватывает пространство от первых десятков метров в поперечнике до нескольких сотен метров.

Фации группируются в более сложные территориальные системы, которые при дальнейшей последовательной интеграции достигают принципиально нового уровня. Совокупность фаций, приуроченных к мезоформе рельефа, образует урочище. Примерами урочищ могут служить небольшой овраг, фации которого - два склона разной экспозиции и днище оврага, водораздельная поверхность между долинами небольших рек, берега морской бухты.

Урочища объединяются в местности, имеющие в поперечнике от нескольких тысяч метров до первых десятков километров. Они соответствуют комплексам преимущественно положительных или отрицательных форм рельефа (равнина, возвышенность).

Фация, урочище и местность - это единицы внутриландшафтного подразделения.

2 . Региональный уровень образуют региональные системы (физико-географические районы, округа, провинции, области, подзоны, зоны), которые формируются в результате влияния факторов с более широким радиусом действия. Это неравномерное (по широте) распределение на земной поверхности солнечной радиации и тектонических движений, создающих многообразные структуры земной коры и формы макрорельефа (материковые выступы и океанические впадины, горы и равнины и др.).

3 . Глобальный уровень представлен ландшафтной оболочкой, которая охватывает взаимопроникающие и постоянно взаимодействующие тропосферу, гидросферу, верхние слои литосферы и биосферу. Геосистемы регионального и локального уровней служат структурными частями ландшафтной оболочки.

Процессы, происходящие в ландшафтных комплексах низшего ранга (фациях и урочищах) интегрируются в пространстве по определенным законам, результатом чего являются процессы, характерные для более крупных систем (округов, областей, провинций, зон) и географической оболочки в целом. Поэтому знание процессов в локальных геосистемах необходимо для понимания планетарных процессов.

Классификация естественных ландшафтов основана на сравнении их по многим критериям - генезису, структуре, функционированию, ландшафтообразующим факторам. Важнейшие функциональные черты ландшафтов (влагооборот, почвообразование, продуцирование биомассы, биогенный круговорот веществ, сезонная динамика и др.) определяются количеством тепла и влаги. Поэтому наиболее общие признаки ландшафтов, которые могут служить основанием для их объединения в высшие классификационные категории - типы ландшафтов, обусловлены сходством соотношений тепла и влаги. Распространение одних типов ландшафтов строго ограничено определенными секторами, другие имеют свои аналоги в различных секторах. Между типами ландшафтов, с одной стороны, и ландшафтными зонами и секторами - с другой, существует определенное соответствие. Обычно ландшафты разных типов сменяются постепенно, образуя на контакте переходы.

Среди других ландшафтных классификаций следует упомянуть 12-ступенную систему В.Николаева и классификацию Ф.Милькова.

В качестве классификационных предлагаются и другие выделы в ландшафтных системах - природно-территориальные и природно-аквальные комплексы, иногда называемые также геокомплексами, со своим набором иерархических подразделений.

Классификация антропогенных ландшафтов . В настоящее время собственно природных ландшафтов осталось мало, большая их часть образовала антропогенные модификации, которые обычно называют природно-антропогенными ландшафтами. Согласно А.Исаченко, современные ландшафты по степени изменения структуры естественных ландшафтов производственной деятельностью человека можно разделить на 6 основных групп:

1) практически неизмененные природные ландшафты (неэксплуатируемые леса и луга, ледники, полярные пустыни, высокогорные экстрааридные пустыни, многие заповедные ландшафты и др.);

2) слабоизмененные ландшафты, в которых основные природные связи не нарушены (рационально эксплуатируемые леса, пастбища, водоемы, национальные парки и др.);

3) нарушенные ландшафты вследствие длительного нерационального использования первичных ландшафтов (вторичные обедненные леса, мелколесья и кустарники, а также участки саванн, степей, лесо-степей, полупустынь и пустынь, которые появились в результате подсечно-огневой и переложной систем земледелия, перевыпаса скота и др.);

4) сильно нарушенные ландшафты, или антропогенный бедленд, возникший в условиях неустойчивого равновесия природных процессов (эрозионный бедленд - участки катастрофического развития эрозионных процессов, антропогенный карст, участки вторичного засоления и заболачивания, заброшенные горные выработки и отвалы и др.);

5) преобразованные или культурные ландшафты (поля, сады, плантации многолетних культур, сеяные луга, лесонасаждения, оазисы в пустыне, зоны отдыха и др.), в которых природные связи целенаправленно изменены и эти изменения постоянно поддерживаются человеком путем различных мелиоративных работ, агротехнических приемов и др.);

6) искусственные ландшафты, созданные человеком на природной основе (города, села, промышленно-энергетические и транспортные узлы, наземные коммуникации, горные выработки, плотины, каналы и др.).

Л.И. Егоренков, Б.И. Кочуров

Геоэкология

Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2005. — 320 с.

1.1. Ландшафтная дифференциация Земли

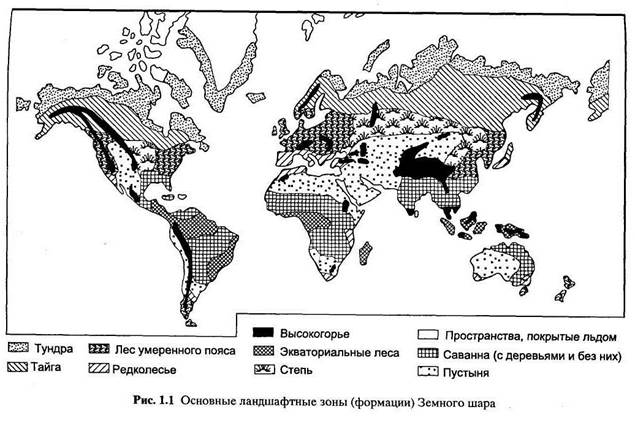

Шарообразная форма планеты Земля и ее круговые вращения обусловливают неравномерное распределение по земной поверхности энергии и вещества, что приводит к территориальной дифференциации ландшафтной сферы. Особой формой дифференциации является зональность, т. е. закономерное изменение всех природных компонентов от экватора к полюсам. В основе этого изменения лежит неравномерное поступление солнечной энергии на разных широтах Земли, что позволяет различать 13 географических (они же и климатические) поясов (табл. 1.1).

Каждый географический пояс характеризуется преобладанием определенной воздушной массы, тепловых условий в течение года и имеет широтное направление, что связано с неодинаковым поступлением солнечной радиации на земную поверхность и различиями в циркуляции атмосферы.

Естественно, что существование разных широтных климатических поясов Земли и их тепловой режим определяются также положением планеты относительно Солнца и наклоном оси ее вращения к эклиптике. Этими же причинами объясняется отчасти и зональное распределение влаги.

Таблица 1.1. Геофизические пояса Земли

Всего по поясам

Развивая классическое определение Л.С.Берга, Ф.Н. Миль-ков характеризовал природную зону как относительно крупную часть географического пояса, отличающуюся господством какого-либо одного зонального типа ландшафта (степной, пустынный и т.д.). Этого определения придерживаются сейчас большинство ученых-географов.

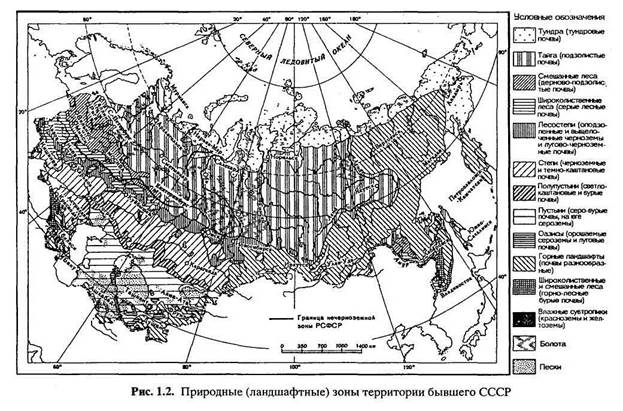

Ha рис. 1.2 показаны природные (ландшафтные) зоны территории бывшего СССР.

Каждая из ландшафтных зон отличается господством определенного зонального типа почв и ландшафтов, имеет свои внутризональные отличия по широте и долготе, выражающиеся в различиях рельефа, почв, растительности, естественных ресурсов.

Так, географы выделяют в пределах географической оболочки ряд различных по своим масштабам соподчиненных природных комплексов: стран, провинций, областей, ландшафтов.

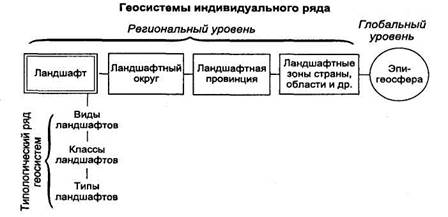

В соответствии с иерархической системой классификации сухопутные ландшафты могут рассматриваться как в типологическом, так и в индивидуальном классификационном ряду (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Схема иерархии геосистем (ландшафтов) (по А. Г. Исаченко с дополнениями А. В. Антиповой [1])

В ландшафтной структуре в свою очередь наиболее важными компонентами являются почвенно-растительный покров и животный мир, которые служат отличительными признаками ландшафта, придают ему характерный внешний облик и Функциональные особенности, часто используются для характеристики природного комплекса в целом.

Морские ландшафты. В соответствии с широтной симметрией в мировом океане выделяются следующие географические зоны: одна экваториальная, две тропические, две умеренные, две приполярные.

Мировой океан — самый обширный биотоп планеты (занимает 71% ее поверхности), однако по видовому разнообразию он значительно уступает суше. В океанах обитают около 180 тыс. видов животных и около 20 тыс. видов растений.

От экваториальной зоны к полярным поясам видовое разнообразие жизни уменьшается в 20 — 40 раз, но общая биомасса возрастает примерно в 50 раз. Возрастание биомассы связано с тем, что холодноводные организмы плодовитее, жирнее. Здесь на 2 — 3 вида приходится 80 — 90% биомассы планктона. Общая биомасса организмов мирового океана достигает 36 млрд т, а первичная продуктивность — сотни миллиардов тонн органики в год.

Хотя концепция биогеоценоза (экосистемы) была разработана первоначально применительно к наземным и пресноводным объектам, она оказалась приемлемой и при изучении океанов и морей.

Вблизи континентов расположена зона с глубиной менее 200 м, называемая континентальным плато. Прибрежные морские ландшафты в большинстве случаев четко подразделяются на отдельные экосистемы шельфа-литорали и мелководий. В связи с небольшой глубиной они подвергаются действию волн и приливов. Близость к материкам определяет богатство минеральными и органическими веществами, находящимися в растворе или во взвешенном состоянии. Отсюда их высокая продуктивность.

Экосистемы шельфа занимают около 7,6% площади океанов нашей планеты. До глубины 2000 м расположен так называемый континентальный склон, отличающийся значительной крутизной. Он занимает около 8,1% площади мирового океана.

На дне Мирового океана находится грандиозная система хребтов (шириной до 3000 км и высотой до 3 км), рифтовых долин и глубоководных желобов.

Большая часть океана находится на глубине более 2000 м. Здесь располагаются пелагические морские ландшафты. Глубокие воды абиссальной и инфроабиссальной зон приводятся в движение лишь крупными течениями, чаще горизонтальными и реже вертикальными. Они бедны растворенными веществами и отличаются низкой продуктивностью. Так, например, нехватка фосфатов часто ограничивает размножение планктона. Экосистемы открытых вод занимают около 84,3% акватории океанов. Названные выше морские биотопы заселяют специфическими биоценозами водных организмов. Они подразделяются на три большие группы, различающиеся образом жизни.

Бентос состоит из организмов, обитающих на дне. Они могут быть сидячими (водоросли, губки, книдарии, мшанки, асцидии и др.), роющими (кольчатые черви, двустворчатые моллюски и др.), ползающими (иглокожие, ракообразные и др.) или свободно плавающими у самого дна (ракообразные, рыбы, головоногие моллюски и др.).

Планктон образован организмами, пассивно взвешенными в воде и неспособными противостоять течениям. Они часто могут совершать большие вертикальные суточные миграции, Достигающие нескольких сот метров.

Фитопланктон состоит из разных групп водорослей, почти исключительно одноклеточных (диатомовые, перидинеевые, кокколитифоридевые и т.п.) и бактерий. Временный компонент здесь образуют личинки кольчатых червей, моллюсков, ракообразных, иглокожих, а также мальки рыб.

Нектон состоит в основном из рыб, головоногих моллюсков, китообразных, ластоногих и других видов, живущих в толще воды и способных активно перемещаться независимо от течений. Нектон и планктон открытых вод часто называют пелагическими организмами.

Отдельные морские экосистемы связаны друг с другом процессами водообмена, гравитационного транспорта и активной миграции, организмов через переходные зоны (эко-тоны). Однако обменные процессы внутри таких экосистем отличаются значительной замкнутостью и устойчивостью. Вместе с тем, как и в некоторых сухопутных ландшафтах, пространственная смена морских экосистем иногда может происходить на фоне постепенного изменения условий обитания, в результате чисто биотических взаимодействий между видами.

Читайте также: