Какие государственные органы имеют право распоряжаться секретными сведениями

Обновлено: 25.06.2024

Запреты и ограничения на государственной гражданской службе — это ряд принципиальных условий, которые придется соблюсти, чтобы занять должность. К госслужащим предъявляются многочисленные требования.

Общие требования к госслужащим

Любой работник обязан ответственно и добросовестно выполнять свои должностные обязанности, а госслужащие, помимо исполнения инструкций, должны соблюдать ряд ограничений и запретов. За их нарушение предусмотрена особая ответственность вплоть до лишения должности.

По положениям 79-ФЗ о госслужбе ограничения и запреты определяются для граждан, поступающих на гражданскую службу (79-ФЗ от 27.07.2004). Этот норматив определяет ключевые правила, условия и требования, предъявляемые к работникам государственных ведомств и служб.

- совершеннолетие;

- наличие российского гражданства;

- знание русского языка;

- квалификация, соответствующая занимаемой должности.

Основные обязанности госработника разделяют на две группы. Первая — это исполнение обязанностей, которые определены соответствующим регламентом и (или) инструкциями. Во вторую группу входят выполнение антикоррупционных мер. Это значит, что госслужащим необходимо своевременно отчитываться о доходах и избегать конфликтов интересов.

Однако это не единственные требования к государственному специалисту. Законодатели предусмотрели ряд ограничительных мер, о них расскажем далее.

Ограничения по службе

На должность госслужащего назначают не каждого. Все ограничения и запреты на гражданской службе устанавливаются статьями 16 и 17 79-ФЗ. Чтобы занять ответственный пост, требуется соблюдение следующих условий:

- Полное отсутствие каких-либо ограничений в дееспособности.

- Отсутствие неснятой и (или) непогашенной судимости.

- Отсутствие вступившего в силу приговора суда, ограничивающего или запрещающего занимать госдолжность.

- Отсутствие заболеваний, препятствующих данному виду трудоустройства (приложение №2 к приказу Минздравсоцразвития №984н).

- Отсутствие второго гражданства или смены российского гражданства на иное.

- Непризнание кандидата уклонившимся от несения военной службы по призыву.

- Наличие полной информации о сайтах, изданиях и СМИ, в которых была опубликована личная информация о кандидате на госдолжность.

- Возраст менее 65 лет при условии, что наниматель не продлил срок трудового договора (контракта).

- Наличие доступа к работе с государственной тайной при необходимости такого допуска для выполнения обязанностей.

- Отсутствие близкого родства между непосредственным начальником и подчиненным.

- Непредоставление при трудоустройстве ложных, недостоверных сведений о доходах, имуществе, образовании, здоровье и прочих существенных условиях для назначения на должность.

Нельзя назначить на должность госслужащего гражданина, который нарушил запреты для государственного гражданского служащего по антикоррупционным мерам, участвовал в конфликте интересов либо утратил доверие нанимателя.

Все виды и категории ограничительных мер закреплены в статьях 16 и 25.1 закона №79-ФЗ.

Запреты для госслужащих

Законодательство определяет ограничения и запреты, связанные с государственной службой, для граждан. Так, статья 17 закона 79-ФЗ закрепляет все виды запретов, которые не вправе нарушить госработник, в частности госслужащим запрещено:

- Совмещать государственную службу и предпринимательскую деятельность. То есть госработник не вправе трудиться в качестве ИП или являться участником коммерческих и некоммерческих организаций. Запрет распространяется и на предпринимательство через доверенных лиц. Но есть исключения в части некоммерческих организаций и учреждений (ст. 17 закона).

- Приобретать ценные бумаги, которые предназначены для извлечения прибыли. Этот запрет действует только при вероятности возникновения конфликта интересов, в остальном ограничений нет.

- Выступать в качестве официального представителя какого-либо лица по доверенности либо по иным правоустанавливающим документам, если это провоцирует конфликт интересов.

- Получать подарки, вознаграждения и иные поощрения от физических и юридических лиц в качестве оплаты или вознаграждения за выполнение прямых обязанностей госработника. Есть исключения.

- Разглашать конфиденциальную информацию либо использовать ее в своих интересах. Перечень сведений, отнесенных к конфиденциальной информации, закреплен в указе президента №188.

- Делать высказывания публичного характера о работе государственных органов, руководителей, служащих и их представителей. Исключение составляют ситуации, в которых данные действия предусмотрены должностными инструкциями.

- Открывать банковские вклады, счета и депозиты в иностранных банках. Запрет распространяется на работника и его супругу и несовершеннолетних детей. Также запрещено использовать финансовые инструменты иностранных государств. Исключение: госработник трудится за пределами РФ.

Это не исчерпывающий перечень запретительных мер, которые требуются к соблюдению при несении государственной гражданской службы. Законодатели установили ряд требований, которые придется соблюдать даже при увольнении с госдолжности.

Запреты при увольнении

Определим, какие запреты на госслужбе придется исполнять при увольнении. В первую очередь не допускайте разглашения конфиденциальной информации. Этот запрет действует для работающих и неработающих чиновников. Если госработник имел доступ к конфиденциальной информации, а после увольнения разгласил ее, то в отношении него вправе применить административное взыскание. Тяжесть наказания напрямую зависит от обстоятельств проступка, категории сведений и круга лиц, которым стали известны секретные данные.

Во-вторых, бывший госслужащий не вправе работать в организации, которую он контролировал в период несения государственной гражданской службы. Например, чиновнику, контролировавшему строительную компанию, нельзя в нее трудоустроиться в течение двух лет с момента увольнения. Также ему запрещено работать по договорам подряда, если сумма вознаграждения превышает 100 000 рублей в месяц. Но есть исключения: допустимо согласовать возможность такого трудоустройства в специальной комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Нормы действуют только в отношении специального перечня профессий.

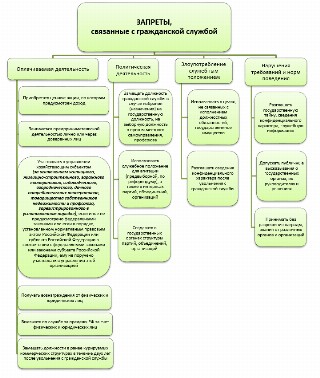

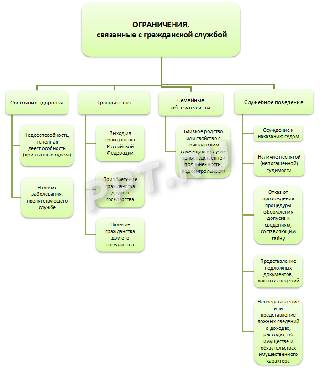

Представим действующие по 79-ФЗ запреты и ограничения в схемах (подготовлены Минтрудом в специальной Памятке).

Схема №1. Запреты по сферам деятельности

Схема №2. Ограничения по ключевым критериям

Ключевое отличие ограничений от запретов заключается в том, что для госработников или кандидатов на государственный пост допускается устранение ограничений. Например, работник не претендует на гражданство иного государства, не открывает счета в иностранных банках, не предоставляет ложную и недостоверную информацию о себе и т. д. А запреты обойти не получится. Их либо соблюдают, либо нет, третьего не дано.

Скоро праздники, что с подарками?

Подарки принимать госслужащим нельзя, тем более если презент вручают за выполнение прямых обязанностей, — это и есть коррупция, с которой борются власти. Но есть исключения.

Подарок разрешено принять, если:

- Его стоимость не превышает 3000 рублей.

- Он вручен госработнику на официальном (протокольном) мероприятии или в служебной командировке.

В таком случае направьте официальное уведомление в адрес вашего работодателя о том, что вы получили ценный подарок. Уведомить начальство необходимо в течение 3 дней с момента получения презента либо с момента возвращения из командировки. Форма уведомления утверждена постановлением правительства №10 от 09.01.2014.

Если стоимость подарка неизвестна или же составляет по оценкам более 3000 рублей, то такой презент следует передать представителю работодателя в течение 5 рабочих дней с момента подачи уведомления о получении подарка. Дорогостоящий подарок разрешается выкупить, для этого придется подать соответствующее заявление.

Ответственность за нарушения

За неисполнение вышеперечисленных мер предусмотрена ответственность. Работодатели наказывают госслужащих следующими видами взысканий:

- делают замечание;

- объявляют выговор;

- оформляют предупреждение о неполном соответствии занимаемой должности;

- увольняют с гражданской службы.

В отношении правонарушителей назначают и финансовые санкции, например возмещение причиненного вреда по ст. 1069 ГК РФ или убытков по ст. 15 ГК РФ, административные взыскания в виде штрафов за нарушение обязанностей по ст. 2.4 КоАП. Это далеко не исчерпывающий перечень санкций, штрафов и наказаний.

Конституционный Суд РФ опубликовал постановление по делу о проверке конституционности ст. 21 и 21.1 Закона о государственной тайне, которые оспаривал бывший сотрудник ОБЭП Евгений Горовенко. Во время прохождения заявителем службы в правоохранительных органах в его отношении осуществлялось дисциплинарное производство в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по ведению дел оперативного учета в процессе ОРД. За допущение этих нарушений он был уволен из органов, а затем в его отношении было возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос, которое завершилось постановлением обвинительного приговора.

Поскольку Горовенко извещался об этом без ознакомления с содержанием постановлений, он подал жалобу в порядке ст. 125 УПК РФ на бездействие должностных лиц следственного органа, выразившееся в непредоставлении ему информации, связанной с материалами проверки. Жалоба была частично удовлетворена: суд признал Евгения Горовенко лицом, чьи права и законные интересы затрагивает эта проверка и принятые по ее итогам решения.

Вместе с тем суд, руководствуясь п. 4 ст. 5 Закона о государственной тайне, согласно которому государственную тайну составляют в том числе сведения в области оперативно-розыскной деятельности, пришел к выводу, что Евгений Горовенко, не имея допуска к секретной информации, вправе ознакомиться лишь с той частью материалов проверки, которая не содержит секретных сведений, а также вправе получить копии вынесенных в ходе проверки постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

Во исполнение решения суда заявитель был ознакомлен с несколькими томами несекретных материалов, а с томами, содержащими секретные и совершенно секретные сведения, ознакомление не производилось. Ему также были вручены копии семи постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, за исключением последнего, которому был присвоен гриф секретности. Жалоба Горовенко на непредоставление ему данного постановления была оставлена судом без удовлетворения со ссылкой на то, что требуемая информация содержит государственную тайну, с чем согласился суд апелляционной инстанции.

Конституционный Суд принял жалобу к рассмотрению, согласившись, что в поднятом заявителем вопросе обнаружилась правовая неопределенность. В итоге оспариваемые нормы были признаны соответствующими Конституции РФ, однако Суд разъяснил их конституционно-правовой смысл.

КС РФ указал, что право обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела предполагает обязанность государства обеспечить возможность его реализации, которая прямо зависит от доступа к обжалуемому решению и материалам соответствующей проверки, поскольку это необходимо для реализации возможности мотивированно оспорить законность и обоснованность такого постановления. В противном случае сообщившее о преступлении лицо, хотя и не признанное в официальном порядке потерпевшим, но полагающее себя пострадавшим от преступления, будет ущемлено в праве на судебную защиту.

Как пояснил Конституционный Суд, использование уполномоченными должностными лицами для решения вопроса о возбуждении уголовного дела результатов ОРД, хотя и включенных в перечень сведений, составляющих государственную тайну, но содержащих лишь информацию о наличии или отсутствии признаков преступления и о других обстоятельствах, имеющих значение для принятия процессуальных решений на стадии возбуждения уголовного дела, не может служить препятствием для ознакомления сообщившего о преступлении лица с процессуальным решением об отказе в возбуждении уголовного дела и материалами, дающими основание для его вынесения.

Лишение возможности ознакомиться с таким постановлением фактически обессмысливает право на судебную защиту лица, чьи права и свободы непосредственно затрагиваются им, подчеркнул Конституционный Суд.

Соответственно, распространение действия ст. 21 и 21.1 Закона о государственной тайне на лиц, которые наделены правом обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и которые не осуществляют в уголовном процессе служебную или профессиональную деятельность, и лишение их тем самым возможности ознакомиться с этим процессуальным решением и материалами, послужившими основанием для его вынесения, со ссылкой на отсутствие у них допуска к государственной тайне противоречили бы Конституции РФ.

Суд указал, что лицо, чьи права и свободы непосредственно затрагиваются постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела, должно быть ознакомлено с данным процессуальным решением и положенными в его основу материалами, содержащими составляющие государственную тайну сведения в области ОРД, которые отражают фактические обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии или о наличии оснований для возбуждения уголовного дела. При этом отмечается, что средствами обеспечения государственной тайны в различных видах судопроизводства могут, кроме прочего, выступать проведение закрытого судебного заседания, предупреждение участников процесса о неразглашении государственной тайны, ставшей им известной в связи с производством по делу, их привлечение к уголовной ответственности в случае ее разглашения.

Таким образом, Конституционный Суд постановил, что правоприменительные решения, принятые в отношении Евгения Горовенко в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, выявленным в данном постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке.

Адвокат Центральной коллегии адвокатов г. Владимира Максим Никонов считает, что данные КС РФ разъяснения будут полезны заявителям – потенциальным потерпевшим по уголовным делам.

Он также обратил внимание на то, что КС РФ сделал дополнительный акцент на важности положений ст. 24 Конституции РФ, которые имеют общий характер и не связываются с конкретным статусом участника уголовного судопроизводства, а предполагают учет сферы негативного влияния и затрагивания интересов гражданина в его рамках.

В настоящее время отсутствует действующий федеральный закон, посвященный служебной тайне (СТ) и раскрывающий содержание этого термина.

- образующиеся в процессе управленческой работы органа или организации или получаемые ими в законном порядке в соответствии с их компетенцией;

- распространение которых негативно сказывается на реализации органом или организацией законных полномочий (или препятствует ей).

Существует еще одна законодательно оформленная расшифровка понятия СТ, о которой расскажем в одном из следующих разделов.

СТ также можно определить как один из видов информации:

- доступной ограниченному кругу лиц в силу исполнения ими должностных функций в государственных или муниципальных органах;

- защищаемой законом.

Подробнее о разных видах сведений, доступ к которым ограничен и защищается законом, узнайте на нашем портале:

Служебная информация: ограниченного доступа и общедоступная

Исходя из специфики деятельности госорганов, к СТ можно отнести разнообразную специфическую информацию, включающую:

- тайну следствия;

- военную тайну;

- налоговую тайну и др.

Не признаваемые СТ сведения можно объединить в следующие группы:

- общенормативные;

- административно-предупредительные;

- форс-мажорные;

- обеспечительные;

- информирующие;

- обязательно раскрываемые.

Детальную информацию о составе указанных групп см. на схеме:

О разнообразных сведениях, с необходимостью представления которых сталкиваются хозяйствующие субъекты в своей работе, узнайте из материалов:

Какие нормативные акты (указы Президента, постановления Правительства РФ, ведомственные инструкции) посвящены вопросам служебной тайны

Отдельными нормативными актами определяется схема работы с информацией, признаваемой СТ в зависимости от сферы применения. Например:

- постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 1233, устанавливающее схему обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах власти, уполномоченном органе управления использованием атомной энергии и уполномоченном органе по космической деятельности;

- инструкции (положения, порядки) об отнесении служебной информации к разряду ограниченного распространения и алгоритмы обращения с ней:

- в научной сфере (инструкция утверждена приказом Минобрнауки от 30.12.2010 № 2233);

- в автодорожной сфере (утв. приказом Росавтодора от 17.03.2014 № 78);

- на воздушном транспорте (утв. приказом Росавиации от 18.12.2014 № 841);

- в системе Следственного комитета РФ (утв. приказом Следственного комитета от 23.12.2014 № 109);

- иные (утв. приказом МПР от 12.01.2044 № 8, приказом ФМБА от 21.01.2009 № 20).

Указом Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 утвержден перечень сведений, отнесенных к государственной тайне — отдельному набору информации, не относящемуся к СТ (нормативное разграничение сведений, составляющих гостайну, и информации, относимой к СТ, закреплено в абз. 2 п. 1.1 постановления Правительства РФ № 1233). Перечень состоит из 118 позиций, объединенных в 4 блока и содержащий сведения в областях:

- военной;

- экономики, науки и техники;

- внешней политики и экономики;

- разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности;

- противодействия терроризму и обеспечения безопасности лиц, в отношении которых принято решение о применении мер госзащиты.

Другим Указом Президента РФ (от 06.03.1997 № 188) утвержден перечень сведений конфиденциального характера, включающий:

- информацию о частной жизни граждан (сведениях, фактах, обстоятельствах), их персональных данных (кроме подлежащих размещению в СМИ в соответствии с законом);

- информацию, составляющую тайну следствия и судопроизводства;

- иную информацию, связанную с профессиональной деятельностью, доступ к которой ограничен законом.

Из п. 3 Перечня, утвержденного данным Указом, можно сделать вывод, что к СТ относится только часть конфиденциальной информации, а именно сведения, доступ к которым ограничен органами госвласти в соответствии с ГК РФ и федеральными законами (определение в законе служебной тайны).

В следующем разделе расскажем о том, какое влияние нормы ГК РФ оказывают на попадание сведений в разряд СТ.

Нормы действующей редакции ГК РФ о служебной тайне

- она имеет коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам;

- к ней законодательно ограничен доступ;

- ее обладатель принимает меры к охране ее конфиденциальности.

В настоящее время в ГК РФ статья, прямо посвященная вопросам СТ, отсутствует. Тем не менее в разных разделах ГК РФ содержатся аспекты описательного и ограничительного характера в отношении разных видов информации, часть которых может быть отнесена к СТ. Объектом СТ нижеперечисленная информация может стать, если доступ к ней будет получен в связи с исполнением госслужащими и (или) сотрудниками следственных, судебных и иных органов своих должностных обязанностей.

- ст. 857 — перечислены сведения, относящиеся к банковской тайне (сведения о клиенте и банковском вкладе), а также указан ограниченный круг субъектов, имеющих к ним доступ (сами клиенты, бюро кредитных историй, должностные лица госорганов);

- ст. 946 — установлен список сведений, которые не вправе разглашать страховщик (о страхователе, застрахованных лицах, выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, их имущественном положении);

- ст. 1123 — определены сведения, составляющие тайну завещания (имеющие доступ к нотариальной информации лица не вправе до открытия наследства разглашать сведения о содержании завещания, его совершении, изменении или отмене);

- иные статьи ГК РФ (ст. 727, 771 и др.).

Отдельные виды информации, которые можно отнести к СТ, рассматриваются в различных нормативных актах, например:

Нюансы применения разнообразных законов изучайте с материалами нашего портала:

Итоги

Определение служебной тайны можно найти в Указе Президента от 06.03.1997 № 188, содержащем перечисление признаваемых конфиденциальными сведений. Характерные отличительные свойства такой информации — получение сведений в процессе служебной деятельности и ограничение к ним доступа.

Виды служебной тайны определены различными нормативными актами с учетом специфики работы госорганов.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.

Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.Банковская тайна – это юридическая концепция, разработанная для защиты информации об обращения финансовых средств. Используется она при проведении операций сотрудниками банка.

Каждая коммерческая кредитная организация, а также Банк России, должны сохранять полную конфиденциальность при хранении личной информации своих клиентов либо держать эти сведения в ограниченном доступе.

Содержание:

Банковская тайна

Специфика деятельности кредитных организаций такова, что отношения их с клиентами строятся на доверии. Пользователи доверяют кредитным учреждениям банкам свои деньги и, кроме того, документально оформленные сведения о своем финансовом положении.

Разглашение этих данных может негативно сказаться на престиже клиента, а иногда даже иметь более серьезные последствия.

Согласно Конституции Российской Федерации, все граждане страны имеют право на неприкосновенность частной жизни, в том числе сведений о финансовом состоянии. Именно эта часть конфиденциальных данных и охраняется банковской тайной.

Начиная с 2015 года банковская тайна регламентируется ст. 26 Федерального Закона РФ.

По сути банковская тайна – это специфический режим информации, к которой имеет доступ кредитная организация при осуществлении банковских операций. Кроме того, означенные сведения могут стать известны и инстанциям, проверяющим деятельность банка или взаимодействующим с ним.

Кто обязан соблюдать банковскую тайну

Коммерческие банки РФ обязаны хранить в тайне сведения о клиентах и их документах или строго ограничивать распространение такой информации.

Обязанность соблюдения банковской тайны помимо банков, возлагается на:

- любые организации, занимающиеся кредитованием;

- аудиторские центры;

- системы, осуществляющие финансовые расчеты и переводы, а также операторы платежных систем;

- расчетно-клиринговые и операционные организации; , принимающие страховые платежи от физических лиц, и операторы по приему платежей (платежные агенты и субагенты);

- страховые компании.

Банки и юридические лица, виновные в распространении банковской тайны или ненадлежащем хранении конфиденциальных сведений о клиентах, по закону несут административную, финансовую, а в ряде случаев и уголовную ответственность.

Если результатом распространения информации стало ухудшение репутации клиента, виновники также могут быть наказаны.

Субъект банковской тайны

Главные субъекты права на банковскую тайну – это ее непосредственные хозяева и лица, использующие данные клиентов.

К хозяевам банковской тайны относятся физические и юридические лица, ставшие клиентами банка либо иной кредитной организации и доверяющие им конфиденциальные сведения о себе, а также их наследники. Владельцам принадлежит исключительное право на использование личной информации по собственному усмотрению.

Помимо физических лиц, владеть информацией могут кредитные организации, банки и иные субъекты, которым в ходе их деятельности поступают данные, имеющие статус банковской тайны. Основой для защиты конфиденциальной информации, переданной клиентом кредитному учреждению, является договора между сторонами.

Используют данные лица, получившие доступ к банковской тайне в ходе исполнения служебных обязанностей или на иных законных основаниях.

Сведения, которые относятся к банковской тайне

Банки и другие кредитные учреждения обязуются не разглашать данные, полученные от клиентов в процессе их обслуживания.

К таким сведениям относятся:

- категория и реквизиты счета или вклада;

- операции, произведенные по банковскому счету (депозиту);

- сумма, находящаяся на счету;

- паспортные данные физического лица;

- банковские реквизиты юридического лица;

- условия заключенных кредитных договоров;

- объем доходов клиента и его частная собственность;

- прочая информация о клиенте (дата и место рождения, гражданство, IP-адрес, номер телефона и т. д.).

Все перечисленные сведения не могут передаваться посторонним лицам или распространяться через средства массовой информации.

Что не является банковской тайной

Существует целый ряд сведений, которые не относятся к банковской тайне и не подлежат строгому сохранению. Это:

- учредительная документация и Устав юридического лица;

- документы, подтверждающие право на предпринимательство;

- отчеты о финансовой деятельности юридических лиц;

- данные, необходимые для контролирования уплаты налогов и других обязательных расчетов;

- документы, подтверждающие платежеспособность клиента;

- данные о внутренней структуре организации, компании;

- документы, подтверждающие уплату налогов;

- информация о совершенных правонарушениях.

Кто имеет доступ к банковской тайне

Доступ к конфиденциальным сведениям имеют лишь строго обозначенные структуры, относящиеся к списку субъектов – пользователей банковской тайны.

Прежде всего это банки и другие кредитные компании (в том числе зарубежные, ведущие деятельность в РФ), Центробанк России, регулирующий и контролирующий банковскую деятельность.

Также в список пользователей входят государственные органы, которым закон в определенных случаях предоставляет право на ознакомление с конфиденциальной информацией.

К ним относятся:

- Судебные органы.

- Налоговая и таможенная службы.

- Орган валютного контроля, находящийся под юрисдикцией Президента РФ.

- Счетная палата Российской Федерации.

- Судебные приставы.

- Пенсионный фонд РФ.

- Государственные или частные нотариусы.

- Полиция (если уголовное дело возбуждено и находится в стадии производства).

- Зарубежные консульства.

- Органы, которые относятся к системе, противодействующей отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. .

Порядок и объем раскрытия информации определяется не только федеральным законодательством, но и самими банками. Для предоставления доступа к банковской тайне требуется постановление судебного органа, санкция прокурора и другие задокументированные предписания.

Ответственность

Ответственность за разглашение банковской тайны возлагается лишь на лиц, обязанных ее соблюдать. Законом предусмотрено несколько видов ответственности:

- Гражданская. В данном случае кредитная организация, допустившая факт разглашения, обязана возместить клиенту его ущерб. При этом клиент обязан доказать, что именно распространение сотрудниками банка конфиденциальных сведений явилось причиной понесенных убытков. Гражданского Кодекса РФ. Сначала клиентом подается претензия банку. В случае отказа клиент вправе подать иск в судебный орган. Такой порядок действий крайне важен, ибо в процессе судебных слушаний клиент должен будет подтвердить, что пытался урегулировать конфликт в досудебном порядке, но безрезультатно.

- Административная. Чтобы привлечь сотрудников кредитного учреждения к данной форме ответственности, клиенту требуется написать заявление в прокуратуру или полицию.

- Уголовная. Лицо, виновное в распространении банковской тайны, привлекается к уголовной ответственности лишь в крайних случаях. Речь идет о получении секретной информации путем угроз, шантажа или подкупа и другими преступными методами. Также уголовная ответственность применяется, если результатом нарушения стал серьезный материальный ущерб, либо имели место иные тяжкие последствия. Причем целью распространения тайны должны быть корыстные намерения. Для возбуждения уголовного дела требуется написать заявление в полицию.

Таким образом, форма ответственности напрямую зависит от степени причиненного клиенту вреда. Почти всегда дело ограничивается возмещением ущерба. Сложность состоит в том, чтобы доказать реальность убытков и их объем.

Для этого придется собрать и предоставить соответствующие документы. Но если все подтверждающие бумаги на руках, можно с полным правом отправляться в банк, а затем в судебный орган, и требовать свою законную компенсацию.

Сколько хранится банковская тайна

Закон гласит, что субъект вправе отозвать соглашение на обработку банком своих персональных данных, и банк обязан прекратить обработку в течение тридцати дней. Исключение составляют некоторые ситуации, оговоренные законодательством.

Хранение личной информации о клиенте должно производиться в пределах срока, необходимого для осуществления целей обработки данных. Когда эти цели достигнуты, информация подлежит ликвидации либо обезличиванию.

При этом организации, ведущие банковскую деятельность, обязаны сохранять сведения, относящиеся к банковской тайне, в течение пяти лет со дня прекращения взаимодействия с клиентом. В случаях, оговоренных законом, эта информация и документы предоставляются уполномоченным органам по их запросам.

Отмена банковской тайны

27 января 2021 года Госдумой были приняты поправки к ст. 86 Налогового кодекса РФ, согласно которым налоговые органы получили доступ к информации о клиентах, относящейся к банковской тайне. Речь идет не только о юридических, но и о физических лицах.

Какие произошли изменения?

- Банки обязаны предоставлять налоговым органам по первому требованию копии документов клиентов (паспортов, договоров, доверенностей) и образцы их подписей.

- На запрос ФНС банки обязаны отвечать в трехдневный срок, а сохранять конфиденциальную информацию – в течение пяти лет.

По утверждению Минфина, эти нюансы необходимы для осуществления налогового контроля и исполнение РФ своих международных налоговых обязательств.

![Анастасия Кривельская-Ершова]()

Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности журналистика. Несколько лет проработала автором в ведущих финансовых изданиях - ПРАЙМ, ТАСС и других известных в РФ компаниях.

Читайте также: