Какая из религий осуществляет жесткий запрет на изображение всего живого

Обновлено: 25.06.2024

Все знают о запрете Торы на изображения. При этом синагоги, кладбища, религиозные рукописи изобилуют росписями и иллюстрациями. Как объяснить эту загадку? Разобраться нам поможет художник и преподаватель Торы р. Айзик Рохлин.

Самые трагические периоды еврейской истории вызваны болезнью идолопоклонства.

Однако - и у многих это вызывает удивление - дошедшие из разных исторических эпох украшения синагог, убранства Сефер Торы, иллюстрации в манускриптах Танаха говорят о большой свободе в изображениях еврейских художников.

Трон в Храме

Известно, что в Храме Шломо, кроме созданных по пророческому указанию резных панелей, скульптур крувим и быков, держащих медное море, был сделан трон с круглыми скульптурами животных. Но уже через полвека тельцы, поставленные злодеем Йеровамом, стали объектом поклонения. По этой причине праведный царь Хизкия уничтожил медного змея, сделанного руками Моше рабейну.

Фрески в синагоге Дура Европос

Стены чудом сохранившейся синагоги III в. Дура Европос на Эфрате покрыты сплошными фресковыми изображениями танахических сюжетов в мидрашистском толковании, написанными двумя еврейскими художниками.

Восстание из мертвых. Роспись. Синагога Дура Европос на Эфрате. Сирия. III в.

Синагоги византийского периода

В 60 - 70 годы XX века израильскими археологами были открыты синагоги византийского периода. В Хамат, Тверия синагога IV в. украшена мозаичным полом с изображениями ткуфат Тамуз (временного периода) в образе женщины с серпом. В синагоге Бет-Альфа VI в. на полу знаки зодиака; солнце, подобно Аполлону, выезжающее на квадриге; сцена жертвоприношения Ицхака.

Знаки зодиака. Мозаика. Синагога Бет-Альфа. VI в.

Иллюстрации в святых книгах

Обширные иллюминированные рукописи Танаха, агадот, махзоров, мегилат Эстер, сидуров появляются на протяжении XIII – XVII вв. в Испании, Италии, Германии, Польше, Украине. На филигранно написанных иллюстрациях со сценами из Торы, книг пророков и мегилот люди часто изображаются в современной для художника обстановке и одежде без всяких искажений.

Синагоги Средних веков и Нового времени

В еврейской истории есть лакуны – периоды, в которых не сохранились ни синагоги, ни убранства Сефер Торы, ни предметы религиозного быта. Однако по описаниям мы знаем, что синагоги раннего средневековья оформлялись росписями и витражами.

В каменных и деревянных синагогах (уничтожены после 1915 г., остались фотографии и рисунки экспедиции Ан-ского), начиная с XVII в., появляются зооморфные и растительные символические изображения, знаки зодиака на стенах и потолках, резные и объемные обрамления арон-кодешей.

Фрагмент арон-кодеша. Сатанов. XVII в.

Фрагмент арон-кодеша. Гродно. XVIII в.

Мацевы на кладбищах

На еврейских кладбищах Австро-Венгрии, Молдавии, Украины, Белорусии с начала XVII в. и до начала XX в. устанавливаются мацевы (надгробные камни), на которых рубятся изображения растений, птиц, зверей, рыб, фрагменты рук с благословениями коганим и кувшинами для омовений с рельефом разной глубины и круглой скульптурой. В частности, такие мацевы установлены в Меджибоже на могилах соратников и учеников Бааль Шем Това, в Праге на кладбище в Йозефовом квартале, где похоронен Магараль.

Старое еврейское кладбище. Прага

Мацева со львом. Старое еврейское кладбище. Прага

Мацева с руками когена. Старое еврейское кладбище. Прага

Гравюры в изданиях Танаха и агады

Полноценные человеческие изображения появляются с началом книгопечатания в гравюрах к изданиям Танаха и пасхальной агады в еврейских типографиях Западной Европы и Италии, в лубках на сюжеты Торы из Украины.

Мирьям и женщины поют Песнь на море. Золотая Агада. Барселона. 1320 год

Станковое искусство

С конца XVIII в. еврейские художники занимаются станковым искусством. Такие живописцы и соблюдающие Закон евреи как Мауриций Готлиб и Мориц Опенгейм создают картины на религиозные сюжеты; Марк (Мордух) Антакольский рубит мраморные скульптуры и становится ведущим российским скульптором.

Чем вызвана гибкость религиозных авторитетов в отношении изображений?

Очевидно, дошедшие до нас шедевры еврейского религиозного искусства свидетельствуют о трансформации законодательного кодекса, реагирующего на изменяющееся время и сознание евреев и окружающих народов. Специалисты по древним изображениям разъясняют, что изображения людей и животных в синагогальном убранстве и манускриптах появляются в общинах, члены которых религиозно образованы и неподвластны влиянию чуждых Торе служений. Так, Мудрецы эпохи Мишны и становления Талмуда не опасаются разрешать мастерам создавать полноценные рисованные изображения людей и ангелов. Талмуд в лице раби Абае и в нескольких барайтах понимает второе из десяти Речений как запрет изображать ради поклонения (Шмот 20, 4-5).

Тосафисты XII-XIII веков не запрещали любые изображения животных и плоские изображения человека. Определенные запреты распространялись на рельефное изображение и круглую скульптуру. Такие авторитеты как Рамбам; Сефер Мада; Гилхот Авода Зара, 3:5; Шулхан Арух, Йоре Деа, 141 рекомендуют быть осторожным и изображать человека не целиком, а скрыв одну из деталей. Нет запрета на изображение части тела.

Рав Шломо Ганцфрид в своей редакции Кицур Шулхан Аруха (XIX век) допускал профильное изображение человека, хоть и рекомендовал с осторожностью относиться к рельефным портретам на монетах.

Но в то время, когда усиливается духовный гнет языческих представлений, запреты мудрецов отсекают возможность чуждых влияний. Так, в XIII в. кровавые волны крестовых походов, прокатившиеся по французским и немецким еврейским общинам, грозили не только физическим уничтожением, но и потерей чистоты веры и служения Творцу. И тогда, следуя установленным раби Эльякимом из Майнца и раби Эфраимом из Регенсбурга нормам, запрещающим изображение человека целиком, художники иллюстрируют манускрипты зоокефальными или безликими человеческими фигурами. До нас дошли зоокефальные изображения XIII века из этого ашкеназского региона. В пасхальных агадод и махзорах на Шавуот появляются иллюстрации, в которых праведники предстают с птичьими головами и головами животных.

Но бежавшие в это же время из охваченной погромами Франконии в Испанию Рош и раби Яков бар Ашер (Бааль А-Турим), оказавшиеся в другой духовной атмосфере с другой художественной практикой, разрешили изображения животных в любой технике и плоские изображения людей.

В начале XX веке появляется созвездие художников-евреев, создавших облик современного изобразительного искусства, среди них хасиды, сохранившие верность традиции: Наум Аронсон, Яков Липшиц, Эль Лисицкий, Марк Шагал и многие другие. Искусство Наума Габо и Натана Певзнера во многом определило философию развития современного дизайна.

Современные религиозные авторитеты не видят алахических проблем в таких явлениях как фотография и видеосъемка.

Мы видим, что алаха регулирует вопросы, связанные с изображениями, учитывая художественные и духовные реалии конкретного места и времени.

Недавно р. Айзик Рохлин нарисовал картину, изображающую семерых старейшин петербургской еврейской общины. Увидеть ее и прочитать о ней можно тут

Вера — штука личная, и обсуждать ее открыто не всегда уместно. Но понимать, в чем функция религии в обществе, и знать виды современных мировых религий — важно для образованного человека.

О чем эта статья:

11 класс, ЕГЭ/ОГЭ

Статья находится на проверке у методистов Skysmart.

Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат

(в правом нижнем углу экрана).

Что такое религия

мировоззрение и поведение людей, которое определяет вера в существование какой-либо сверхъестественной силы;

система символов, моральных правил, обрядов и культовых действий, исходящая из представления об общем порядке бытия;

вера в сверхъестественное (в Бога);

совокупность взглядов и представлений, система верований и обрядов, которая собирает людей в единую общность;

одна из форм приспособления человека к окружающему миру, способ удовлетворения духовных потребностей.

Религиозное сознание тесно связано с верой, и эти понятия часто используют как синонимы.

| Вера — это безоговорочное принятие чего-либо за истину без поиска доказательств и дополнительных рассуждений. |

Главные признаки религии — это:

иррациональность — вера в абсолютную истинность;

догматизм — отсутствие необходимости в доказательствах;

ритуальность — молитвы и другие священнодействия;

вера в сверхъестественное;

Мы раскрыли определение религии. Давайте рассмотрим функции религии и узнаем, как она воздействует на общество.

Функции религии

Основные функции религии:

Мировоззренческая. Религия формирует определенную картину мира у последователей. Через призму веры человек видит и понимает мир, общество и себя.

Ценностно-смысловая. Религия отвечает на вопросы о смысле и цели жизни, участвует в создании ценностных ориентиров.

Психологическая (компенсаторная). Через молитву, медитацию или обращение к Богу верующий получает утешение в трудную минуту, снимает стресс.

Коммуникативная. Общая вера объединяет людей, дает возможность ощущать себя сопричастным и не одиноким. Кроме того, через религиозные обряды верующий может обращаться к святым, Богу, ангелам и т. п.

Культурно-транслирующая. Религия может быть фактором развития искусства, через религиозные произведения происходит передача культурного наследия.

Воспитательная. Религия способствует социализации человека, прививает определенные правила поведения в обществе.

Регулятивная. Вера упорядочивает стремления и деятельность человека.

Интегрирующая и дезинтегрирующая. Религия объединяет группы верующих, но в то же время противопоставляет друг другу социальные группы, исповедующие разные религии.

Примеры функций религии: самопроверка

Подумайте, какие функции религии проявляются в этих примерах. Правильные ответы вы найдете в конце статьи.

В 1815 году Россия, Пруссия и Австрия заключили так называемый Священный союз, целью которого было подавление революционных настроений. Позднее в союз вступили и другие христианские монархии.

При синагоге работают языковые курсы, на которых любой желающий может бесплатно выучить иврит и лучше узнать еврейские традиции и культуру.

В заведении не продают алкоголь, так как хозяин и большинство посетителей — мусульмане, а Коран запрещает употребление алкоголя.

Поможем закрепить новый материал на курсах по обществознанию в онлайн-школе Skysmart.

Ранние формы религии

Есть четыре типа древних религий, которые существовали много веков: тотемизм, шаманизм, фетишизм, анимизм.

Тотемизм — это способ связи человека с окружающим миром через поклонение тотему. В качестве тотема чаще всего выступает животное, реже — растение или какой-то неодушевленный предмет.

Шаманизм — взаимодействие с миром духов через проводника, который называется шаманом. Считается, что шаманы умеют общаться с духами и высшими силами, поэтому все племя прислушивается только к его словам и указам.

Фетишизм — вера в предметы, которые обладают сверхъестественными силами. Такие предметы называют фетишами. Ими может быть что угодно, например, камень необычной формы или драгоценный металл.

Анимизм — вера в духов. Это могут быть духи умерших людей, животных и растений или духи, которые обитают в определенной местности.

По количеству почитаемых богов все религии делят на политеистические и монотеистические.

Политеизм — это многобожие или язычество. Буддизм, синтоизм, индуизм — это политеистические религии.

Монотеизм — вера в одного Бога-творца. Примеры монотеистических религий: ислам, христианство, иудаизм.

Современные религии

В наши дни выделяют три типа религиозных верований:

Родоплеменные верования — те самые тотемизм, шаманизм, фетишизм и анимизм, о которых мы рассказали выше. Это архаические религии, но они сохранились в некоторых обществах, например, у племен Африки или канадских индейцев.

Национально-государственные религии тесно связаны с отдельным народом, этнической общностью. Например, индуизм и джайнизм преимущественно распространены на территории Индии, иудаизм — в Израиле, синтоизм — в Японии, даосизм и конфуцианство — в Китае.

Мировые религии выходят за пределы одной нации или государства и охватывают большое число верующих по всему миру. Таких религий три: христианство, буддизм и ислам.

Каждая религия построена на целом своде правил, ограничений, норм поведения, включает систему культовых действий, обрядов. Давайте узнаем немного о каждой из трех мировых религий, а потом обобщим знания в сводной таблице.

Христианство

Христианство зародилось в I веке нашей эры на востоке Римской Империи и быстро распространилось по другим провинциям. Уже в V веке религия вышла за пределы Римской Империи и охватила европейские государства, а в XVI–XX веках миссионеры активно обращали в христианство жителей других материков. Сегодня религия насчитывает ориентировочно 2,4 миллиарда приверженцев.

Это монотеистическая религия. В центре христианской веры — идея единства Бога Отца, Сына и Святого Духа. Бог в представлении христиан совершенен, он воплощает абсолютный разум и любовь.

Христиане считают, что душа бессмертна, и верят в воскресение всех людей. Духовный мир для приверженцев этой религии важнее материального. Цель жизни человека — духовный рост, а достичь его можно через смирение, посты и молитвы.

Главная книга — Библия, которая состоит из Ветхого и Нового Завета, символ — крест.

В христианстве есть три направления:

Православие исповедуют в России, некоторых странах СНГ и Восточной Европы.

Католицизм распространен в Западной Европе, Литве, Чехии, Польше.

Протестантизм характерен для США, Канады, Австралии и Великобритании.

Ислам

Ислам — это самая молодая мировая религия. Он возник в Западной Аравии в VII веке, а его основоположником был пророк Мухаммед. Первое мусульманское государство, Халифат, активно вело завоевательные войны с соседями и обращало их в ислам. Благодаря этому уже в первые сто лет своего существования религия обрела последователей в Передней и Средней Азии, Индии и Закавказье, Северной Африке и на Балканском полуострове. Сегодня ислам исповедуют примерно 1,9 миллиарда людей.

Это монотеистическая религия, родственная иудаизму и христианству. Всемогущий Бог, которого почитают мусульмане — Аллах. Как и христиане, мусульмане верят в бессмертие души и возможность ее спасения после смерти. Символы ислама — звезда и полумесяц, главная книга — Коран. Доказательства веры мусульманина — ритуальная молитва, соблюдение поста и паломничество в Мекку (город, в котором зародился ислам).

Наиболее крупных ветвей ислама — две:

Суннизм распространен в Центральной и Южной Азии, Африке.

Шиизм характерен для Азербайджана, Ирана и Ирака.

Буддизм

Буддизм — самая древняя из трех мировых религий, он зародился в VI веке до нашей эры. За первые два тысячелетия своего существования буддизм проник на Шри-Ланку, в Китай, Японию и Тибет, распространился по Юго-Восточной и Средней Азии. Сегодня буддизм исповедуют около 500 миллионов жителей Земли. В России эта религия распространена на территории Бурятии, Калмыкии, Тувы.

В отличие от христианства и ислама, в буддизме нет ни Бога-творца, ни идеи о бессмертной душе, ни представления о грехе и его искуплении.

Основа религии — учение о четырех благородных истинах, в которых говорится о страдании, его причине (жажде), прекращении страдания (нирване) и Благородном пути, ведущем к прекращению страдания. Буддисты верят в бесконечную цепь перерождений — сансару, и в карму — закон связи между действиями человека и его дальнейшей жизнью.

Два основных течения буддизма:

Хинаяна распространена в Шри-Ланке, Мьянме, Таиланде, Лаосе и Камбодже.

Махаяна распространена на Дальнем Востоке, в Центральной Азии, на Западе

Судя по Танаху, собранию священных текстов древнего Израиля и иудаизма, религия израильтян была с самого начала монотеистической и аиконической. Однако для времени, предшествующего последней жреческой и девтерономической редакциям Ветхого Завета, исследования позволяют выявить отчетливый облик религии, в которой бог проявляет себя в изображениях, а благочестие широких слоев общества - в имеющем длительную традицию почитании идолов.

В Исходе говорится о том, что когда народ Израиля под водительством Моисея ушел из Египта и у горы Синай получил завет от Бога, тот вручил Моисею две каменные скрижали, на которых были начертаны предписания завета. Второе из них гласило: "Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли" (Исх. 20:4). Этому ясному запрету изготовлять какие-либо изображения ортодоксально настроенное общество следовало строго: археологические исследования не выявили ни одного изображения Яхве. Яхве - божество, которое присутствует в храме незримо, восседая на Ковчеге завета меж двух херувимов.

Тем не менее, создается впечатление, что изначально его культ не был аиконическим. Из перечней чужеземных стран, составленных в правление Аменхотепа III (1402-1364 гг. до н.э.) и помещенных в солебском храме Амона, известно, что Яхве поклонялись мадианитяне и кенеяне - племена, кочевавшие по синайской пустыне. Согласно Исходу (2:15-21), бежавший из Египта Моисей пришел к человеку по имени Иофор (Йетро), который был священником в Мадиаме (Мидиане), и взял в жены дочь того, Сепфору (Циппору). В ходе археологических раскопок в районе Акабского залива, в нескольких километрах к северу от него, были обнаружены остатки египетского святилища, которое было разрушено мадианитянами. Последние уничтожили там изображения египетской богини Хатхор и, судя по всему, на месте бывшего святилища воздвигли священную скинию - совершенно таким же образом, как об этом рассказано в Ветхом Завете об израильтянах. При раскопках в этом месте был найден лишь один предмет - бронзовая фигурка змеи. Вполне естественно связать эту находку с библейской историей из книги Чисел, повествующей о том, как Моисей изготовил бронзового змия и поместил его на знамени: взиравшие на изображение израильтяне не умирали от смертельных укусов тех ядовитых гадов, которые были насланы на них Богом в наказание (Чис. 21:6-9).

Много лет спустя, как сообщает тот же источник, царь Езекия (715-686 гг. до н.э.) уничтожил Моисеева змия, "потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему. " (IV Цар. 18:4). Современные исследования подтверждают также другой факт: весьма рано может быть обнаружен процесс слияния Яхве и угарйтского Эла - бога, который обычно изображался в облике быка. Как повествует Исход, в то время, когда Моисей пребывал на горе Синай (которая именуется иначе Хорив, или горой Яхве, или Эла, или же просто горой Бога), израильтяне сотворили "литого тельца" из золота, при этом Аарон сказал: "Вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!" (Исх. 32:4). После этого, как сообщает тот же источник, "принесли всесожжение и привели жертвы мирные".

Историко-критический анализ текста Ветхого Завета свидетельствует о том, что запрет на изображения Яхве должен относиться лишь к VIII в. до н.э., при этом важную роль в его введении сыграл пророк Осия. Гнев Моисеев по поводу изготовления израильтянами золотого тельца, о котором сообщает текст, следует рассматривать как результат этого позднего антииконического религиозного движения. Наличие связи между Яхве и изображаемым в виде быка богом Элом может быть прослежено также в истории Иеровоама (931-910 гг. до н.э.). Как сообщается в I книге Царств, Иеровоам построил в северном Ханаане, в Пенуиле (Бет-эл, доел.. "Дом Эла", Вефиль) святилище для золотого тельца, для того, чтобы жителям не было необходимости совершать длительные путешествия в Иерусалимский храм. Здесь снова сообщается о том, что именно этот Бог вывел израильтян из Египта (I Цар. 12:25-32). Когда пророк Осия полутора столетиями позже возопил: "Оставил тебя телец твой, Самария! . художник сделал его, и потому он не бог; в куски обратится телец Самарийский!" (Ос. 8:5-6) - мы можем сделать вывод, что и в его время израильтяне поклонялись тельцу как манифестации Яхве.

Аналогию может составить также табличка из слоновой кости из Мегиддо, которая относится к XIII-XII вв. до н.э.. Восседающими на подобного рода тронах часто изображались бородатые боги - с одной рукой, простертой в жесте благословения, другой - сжимающей некий неидентифицируемый предмет,. Между прочим, и бога Эла тоже можно видеть занимающим подобного рода трон. Несомненно, в процессе слияния Яхве и Эла на первого был перенесен и эпитет второго - "сидящий на херувимах" (II Сам. 6:2). Напрашивается очевидный вывод: изначально Ковчег должен был представлять собою не что иное, как сакральный сфинксовый трон. Однако Яхве, в отличие от земных правителей, никогда не изображался сидящим на троне в физическом своем проявлении: в Иерусалимском храме трон всегда оставался пустым. Божество Израиля мыслилось восседающим на херувимовом троне и Ковчеге в своем не доступном созерцанию величии.

Возможно, Иеровоам создал своего золотого тельца по подобию сфинксового трона Иерусалимского храма - в качестве пьедестала для невидимого, аиконического божества. Статуи Эла и некоторых других богов, изображенных стоящими на быке, известны. Вероятно, израильтяне на севере страны могли забыть изначальное значение подобных изображений: они стали воспринимать фигуру быка как образ самого Яхве. Популярность Баала, который также почитался в виде быка, могла способствовать формированию этих представлений.

Немало страниц было исписано по поводу истоков запрета на изображения в древнем Израиле. Прежде всего отмечался тот факт, что у бедуинов-кочевников, как правило, вообще отсутствовали обожествляемые идолы. Например, среди набатеев, группы живущих в Синайской пустыне и чрезвычайно приверженных своему кочевому образу жизни арабских племен, запрет на какие-либо изображения существовал вплоть до III или II в. до н.э. С другой стороны, обращалось особое внимание на такие присущие Яхве черты, как абсолютная его трансцендентность и непознаваемость. Однако здесь следует иметь в виду, что отмеченные черты были присущи и многим другим древнепереднеазиатским богам, и стало быть сами по себе они не способны в достаточной мере дать объяснение исследуемому феномену.

Кажется гораздо более вероятным предположить, что запрет нужно понимать как реакцию на сакрализацию царской власти и связанную с ней иконографию, каковыми они были в Египте, пребывание в котором оставило по себе тяжкую память у израильских колен. Иначе говоря, возможно предположить, что запрет на изображения в Израиле (изначальный вариант которого был короче, вмещая в себя лишь слова "не делай себе кумиров" был тесно связан с тем активным протестом, который с самого начала был направлен против царской власти. Образ сидящего на троне Яхве, воспроизводящий иконографию царя, который с точки зрения культа воспринимался в качестве царя земного, мог бы служить легитимизацией человеческой природы царственности. Для израильтян же с древнейших времен царем был один лишь Яхве.

На практике, однако, запрет на изображения не соблюдался израильтянами так строго, как это могло бы показаться на первый взгляд. Археологические источники показывают, что позднеантичный иудаизм также не следовал букве второй заповеди. Так, известно, что стены многих еврейских синагог были расписаны фресками. Наиболее известным примером служит датируемая серединой III в. синагога, раскопанная в Дура-Европос - поселении на западном берегу Евфрата. Ее фрески, хранящиеся ныне в Национальном музее Дамаска, запечатлели сюжеты из Ветхого завета, цель которых - представить в поучительной форме историю Спасения и эсхатологические ожидания израильтян. Например, изображение храма и жертвоприношения Авраама над святилищем со свитками Торы должно было иллюстрировать мысль о том, что на последнюю были перенесены функции разрушенного Иерусалимского храма. Было также отмечено, что некоторые ветхозаветные сюжеты, которые присутствуют на фресках катакомб на Виа Латина в Риме и датируются IV в., восходят к еврейским образцам. В Палестине было обнаружено несколько относящихся к первым векам н.э. синагог с мозаичными полами, на которых помещены изображения Зодиака и Гелиоса в солнечной колеснице. Это свидетельствует о наличии богатого еврейского изобразительного искусства, несмотря на существование второй заповеди и групп его ревностных сторонников. Письменные источники, относящиеся к позднеантичному времени, подтверждают, что запрету были подвержены только те изображения, которые могли иметь отношение к поклонению божеству, особенно - связанные с императорским культом. Что же касается всех прочих изображений, то они допускались.

Вместе с тем всегда существовали ортодоксально настроенные слои общества, которые придерживались строгих запретов на все изображения. Для этих последних любой вид изобразительного искусства был нарушением второй заповеди. И по сей день наряду с художниками, подобными М. Шагалу, можно найти благочестивых евреев, которые не приемлют любой тип изображений, включая живописные.

Д. ван дер Плас, Запрет на изображения в монотеистических религиях

Христианство, возникшее как секта иудаизма, восприняло для себя Ветхий завет с десятью заповедями. В течение первых веков бытования христианства его приверженцы строго придерживались второй заповеди, накладывавшей запрет на изображения.

Этому отношению несомненно способствовало то, что им приходилось существовать среди населения, поклонявшегося языческим идолам. Даже в IV в. епископы Восточной части империи, такие, как, Евсевий Кесарийский и Епифаний Кипрский, открыто объявляли себя противниками изображений, опасаясь возрождения язычества. После победы Константина и христианства в 312 г. общая атмосфера изменилась, и рядовое население стало поклоняться изображениям. В этом процессе важную роль сыграли мемориальные изображения, которые вели свое происхождение от портретов, прежде возлагаемых на лица мумифицированных усопших. Христиане имели обыкновение устанавливать на своих кладбищах памятные стелы мученикам и святым, на которых помещались их изображения.

В 724 г. император Лев III ввел запрет на изображения. Демонстрируя свою решительность, он приказал снять распятие, которое висело над вратами его дворца. В 753 г. на Иерийском соборе близ Константинополя епископы утвердили этот запрет. В соответствии с их вердиктом поклонение иконам считалось остатком язычества. Всякий поклонявшийся иконам предавался анафеме, особенно же строгому наказанию подвергались монахи. По решению Иерийского собора Святое Причастие (евхаристия) признавалось единственным возможным образом Христа. Этот образ не был антропоморфен, не имел человеческого облика. Подобно тому как человечество стало сопричастно божеству через воплощение Христа, хлеб и вино Святого Причастия было исполнено Святого Духа. Две сущности Христа — божеская и человеческая — сосуществовали в нем, не сливаясь. Икона же способна была запечатлеть лишь последнюю, разрывая связь между божественным и человеческим в Христе. С этой точки зрения поклонение иконе было лишь битием поклонов перед доступным зрению неодушевленным образом. Налагался запрет и на изготовление изображений Марии и прочих святых. Живой образ святых мог обнаруживать себя только в писаниях, которые сами святые оставили по себе или которые о них сочинили позднее.

В 843 г. управление империей после смерти своего супруга, императора Феофила, приняла Феодора: принадлежа к числу иконопочитательниц, она положила конец иконоклазму. Начиная с этого времени изготовление и поклонение иконам получило общее признание, однако самые правила, которые при этом должны были соблюдаться, еще долго служили предметом обсуждений. Например, разгорелась упорная и длительная дискуссия по поводу того, каким образом надлежит изображать Святую Троицу. Сначала утвердилось и находило воплощение аллегорическое толкование ветхозаветной истории из книги пророка Даниила о трех отроках в пещи, а также, особенно, история о трех ангелах, явившихся Аврааму в дубраве Мамре (Быт. 18:2). Однако при этом помечать одного из ангелов крестом или титлом для того, чтобы выделить в нем Христа, запрещалось, поскольку это противоречило бы тезису о единосущном характере Троицы.

Равным образом запрещалось изначально и изображение Троицы, которое сложилось под влиянием западных образцов, в которых Отец изображался в виде старца, Сын — в виде мужчины средних лет и Святой Дух -в виде голубя. Бога-отца не разрешалось изображать вообще. По этой причине мы часто видим лишь Его руки — так, например, как на изображении крещения Христа в Иордане, выполненном в соответствии с западными канонами. Эта работа Вероккио, дописанная Леонардо да Винчи около 1453 г. во Флоренции, может быть вполне использована для демонстрации различий между западной живописью на религиозные сюжеты и восточной иконописью. На иконах изображение персонажей регламентируется строгими правилами и традицией. Поскольку икона является портретом в точном смысле слова, характер изображаемого человека, его положение или должность, степень его духовности должны быть воспроизведены в соответствии с нормами, которые были созданы и зафиксированы традицией. Таковые касаются прежде всего нимба вокруг головы, выражения глаз, символики цвета, использования золота, тонкого красочного слоя. Но еще в большей степени — сбалансированности композиционного решения.

Воспрещались кроме того изображения Троицы в виде трехликой главы, а также в виде трех идентичных мужских фигур. Напротив, изображения Бога-отца в виде старца, с Христом, сидящим на Его коленях или на правой руке, и Святым Духом-голубем между или над ними (рис. 18) предписывались. Конец своего послания папа сопроводил двумя перечнями изображений, которые были разрешены для вопроизведения без опасений за верующих: один касался Троицы как единства, другой имел в виду ее составные части, например, Бога-отца в виде старца.

В реформаторских церквах Мартин Лютер всегда предоставлял место изображениям. Отрицая поклонение им, он вместе с тем ценил их дидактические возможности для иллюстрации сюжетов Священного писания. Изображения, на его взгляд, помогали понять Библию. В противоположность Лютеру и основываясь на буквальном толковании второй заповеди, Жан Кальвин и кальвинисты всегда неукоснительно порицали изготовление и поклонение всем видам изображений. Они полагали, что все это должно быть изобличено как идолопоклонство. В XVI в. кальвинисты ввели жесточайшее иконоборчество во многих странах Западной Европы. В строго фундаменталистски реформированных протестантских общинах и поныне отрицаются все виды визуальных и пластических видов искусств, включая фотографию.

Д. ван дер Плас, Запрет на изображения в монотеистических религиях

В интернете можно найти материалы о полном или частичном запрете на изображения или изваяния живых существ в исламе. Причём такую информацию можно найти не только на ресурсах исламской направленности. Существует также суждение о том, что каллиграфия в мусульманском мире получила широкое распространение именно из-за запрета на изображения. Действительно ли подобный запрет существовал в прошлом или существует сейчас?

Коран и Сунна — главные, но не единственные источники для факиха, специалиста по мусульманскому праву (фикху). Правовед выносит решения не только на основании Корана и Сунны, он также пользуется различными рациональными методами и время от времени должен прибегать к собственному суждению. Различия в определении методов и источников фикха, а также предпочтение одних методов другим в своё время дали начало развитию мазхабов — школ мусульманского права. На данный момент наибольшее распространение в мире имеют четыре школы суннитского права (маликиты, шафииты, ханафиты и ханбалиты), а также джафаритский мазхаб, приверженцами которого является большая часть шиитов мира.

Важным отличием ислама от, например, христианства является то, что в исламе не существует единого центра авторитета. В исламе не сложился институт церкви, возглавляемый человеком, имеющим непоколебимый авторитет среди верующих. Точно так же в исламе не существует духовенства в его христианском понимании, однако в VIII–IX веках там сложился класс религиозных учёных, известных в русском языке как улемы. Именно представители этой корпорации стали теми, кто в условиях отсутствия единого центра авторитета и чёткой иерархии приобрёл право на толкование и интерпретацию установок Корана и Сунны. Иными словами, в мусульманском мире не существует и не может существовать человека, полномочия или статус которого хотя бы в какой-то степени будут похожи на полномочия и статус папы римского или патриарха. В то же самое время такая ситуация приводит к существованию широкого поля интерпретаций и большого количества авторитетов. Муфтий — авторитетный специалист, имеющий право на вынесение богословско-правовых решений (фетв), выносит решения, исполнение которых теоретически предписано лишь его последователям.

Оба этих текста, как мы видим, не содержат прямого запрета на создание изображений. Речь в них идёт лишь о недопустимости поклонения изображениям. При этом, начиная с IX века, наблюдается рост толкований истории об Ибрахиме и конкретно аята 21:52 как указания на запрет изображений и изваяний. Однако такое указание вовсе не догма, обязательная для исполнения. В частности, популярный среди российских мусульман тафсир Саади трактует это как предостережение от многобожия — недопустимо поклоняться статуям и изображениям.

Подобные хадисы можно трактовать по-разному. Является ли смех пророка в ответ на реплику Аиши одобрением изображений и изваяний вообще или речь идёт только о детских игрушках? Можно ли изображать животных только на подушках или данное суждение можно трактовать более широко? У процитированного выше хадиса об ангелах, не входящих в дом с изображениями, к примеру, есть более пространная версия, в которой говорится о недопустимости антропоморфных изображений. Пророк поясняет, что можно создавать изображения похожими на деревья или отрезать голову тем, что похожи на живые создания. В таких случаях многое зависит от характера трактовки — будет ли она строго буквалистской или более широкой.

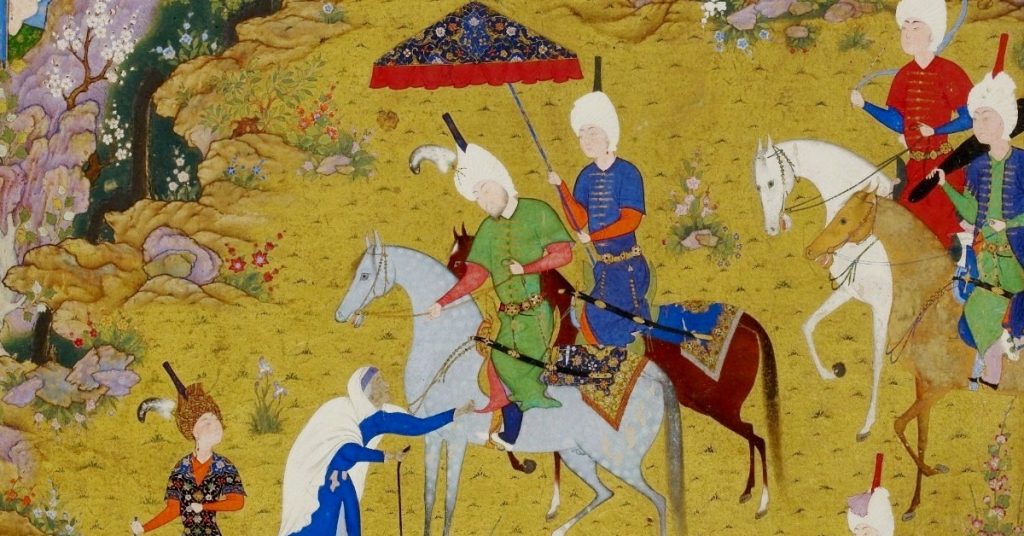

Многообразная культура мусульманского мира на протяжении столетий порождала изображения и статуи: например, в рукописной традиции осталась богатая иконография вознесения пророка Мухаммеда и других эпизодов из его жизни. Кристиан Грубер в своей статье выделяет два периода в истории изображений Мухаммеда. Она отмечает, что на изображениях XIII–XV веков можно увидеть лицо пророка без каких-либо завес, которые появляются на миниатюрах XVI–XIX веков. Также исследовательница утверждает, что подобные завесы или каллиграфические фигуры, скрывающие лицо Мухаммеда, могли быть дорисованы позднее, что должно отражать более консервативные религиозные тренды.

В современном Иране встречается большое число разнообразных изображений Мухаммеда. Там же можно увидеть множество памятников поэтам (например, Фирдоуси) или современным героям вроде погибшего генерала КСИР Касема Сулеймани (существует также его бюст в Ливане). Кроме того, за последнее столетие в мусульманских странах появилось большое количество фото- и видеоматериалов утилитарного (например, фотографии на паспорт и водительские права), информационного или развлекательного характера (телевидение, кино и т. д.). Вряд ли всё это было бы возможно в условиях пресловутого запрета на изображения.

Читайте также: