Как следует определить понятие наследования каково значение наследственного правопреемства

Обновлено: 25.06.2024

Под наследованием понимается переход прав и обязанностей умершего лица – гражданина (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в установленном законом порядке (ст.1110 ГК).

Современное гражданское законодательство предоставляет право гражданам иметь в собственности любое имущество, за исключением отдельных объектов, которые в соответствии с федеральными законами не могут принадлежать гражданам. При этом одним из самых распространенных оснований приобретения права собственности граждан является наследование (согласно п.4 ст.35 Конституции РФ право наследования гарантируется, п.2 ст.218 ГК РФ – в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом).

Значение наследования состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно закона к близким ему людям.

Особенности наследования:

1) переход прав и обязанностей наследодателя к наследникам происходит в порядке правопреемства, т.е. имеет место юрид. Зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей правопредшественника. Это значит, что могут перейти только те права и обязанности, которыми обладал наследодатель, и что их не может быть больше, чем было у него.

2) В случае смерти лица к наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Именно поэтому наследование представляет собой общее или универсальное правопреемство, т.е. права и обязанности Н-ля переходят к Н-кам в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если ГК РФ не предусмотрено иное. Такое правопреемство необходимо отличать от частного или сингулярного, при котором правопреемник приобретает только какое-нибудь одно право или группу прав, либо к нему переходит какая-либо отдельная обязанность.

Универсальное правопреемствоявляется непосредственным, т.к. права и обязанности переходят от одного лица к другому без участия третьего субъекта. Сингулярный же преемник приобретает свои права не непосредственно от наследодателя, а от его наследника (н-р, наследодатель обязал наследника совершить в отношении сингулярного правопреемника опр. Действие: передать часть завещанной наследнику библиотеки, предоставить право безвозмездного пользования частью дома, др.).

3) Весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам одновременно. Нельзя принять одни права, а от других отказаться. Именно поэтому наследник, принявший какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные, известные и неизвестные ему права умершего.

2) Принципы наследственного права (Ю.К. Толстой):

1) универсальность наследственного правопреемства (п.1 ст.1110 ГК);

2) свобода завещания (ст.1119 ГК);

3) обеспечение прав и законных интересов необходимых (обязательных) наследников (п.1 ст.1119, ст.1149 ГК);

4) учет не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя;

5) свобода выбора у призванных к наследованию наследников;

6) охрана основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физ. И ЮЛ в отношениях по наследованию;

7) охрана самого наследства от чьих бы то ни было противоправных и безнравственных посягательств.

4) Источники наследственного права:

1) часть 3 ГК РФ (принята 26.11.2001 г.).

2) ч.1 ГК РФ (ст.ст.17, 18 – о правоспособности, ст.ст.21-29 ГК – дееспособность; ст.20 – место жит-ва гр-на; ст.ст. 31-40 – опека и поп-во; ст.42-44 – признание гр-на безвестно отсутствующим; ст.45, 46 – признание гр-на умершим; ст.47 – регистрация актов гражд. Состояния).

3) Ч.2 ГК РФ: ст.581 – правопреемство прав одаряемого и дарителя при наследовании; ст.979 – обязанности наследников поверенного в случае его смерти).

4) Семейный кодекс РФ (п.1 ст.36 – им-во, полученное одним из супругов в порядке наследования, является его личной собственностью; п.3 ст.60 – такое же право имеет и ребенок).

6) Основы зак-ва о нотариате от 11.02.1993 г. (гл.8);

7) Налоговый Кодекс РФ. Часть 2 – гос. Пошлина за совершение нотариальных действий.

10) ГПК РФ (2002 г.):

а) порядок установления фактов, имеющих юридическое значение: родственных отношений; факта нахождения лица на иждивении; регистрации рождения, усыновления, брака, развода и смерти; состояния в фактических брачных отношениях; принадлежности правоустанавливающих документов лицу, ФИО которого не совпадает с ФИО этого лица по паспорту или свидетельству о рождении; владения строением на праве собственности; принятия наследства и места принятия наследства.

Б) порядок признания гр-на или неД;

в) порядок установления неправильности ЗАГС;

г) порядок обжалования нотариальных действий или отказа на их совершение.

Роль судебной практики в регулировании (охране) наследственных правоотношений.

5) Понятие, структура и основания возникновения (изменения, прекращения) наследственного правоотношения:

Наследственное правоотношение – имущественное правоотношение, урегулированное нормами наследственного права, по поводу открытия и принятия наследства, а также совершения других действий, связанных с приобретением наследства.

Основания возникновения наследственных правоотношений – юридические факты. В ст.1111 ГК говорится об основаниях наследования – по завещанию и по закону (их правильнее называть способы вступления в наследование, поскольку основанием все же является смерть наследодателя).

Основания возникновения НПО – события (смерть) или действия (принятие наследства) + состояния (родство, супружество).

Основания возникновения НПО различны от способа вступления в наследство:

1) Основания возникновения наследования по завещанию: составление наследодателем завещания; смерть наследодателя, открытие наследства, принятие наследства.

2) Основания возникновения наследования по закону – смерть наследодателя; наличие определенного состояния у наследника: родство с наследодателем, супружество, свойство, иждивенчество; относимость степени родства наследника к определенной очереди наследников, призываемых к принятию наследства.

Основания не возникновения наследственного правоотношения (И.Л. Корнеева):

1) противоправные действия (н-р, наследников против наследодателя: составление фиктивного завещания; сокрытие завещания, принуждение завещателя к составлению завещания в свою пользу);

2) лишение наследника наследодателем наследства;

3) лишение родительских прав наследников в тех случаях, если наследодателем являются их дети при наследовании по закону;

4) умолчание наследодателя о каком-либо наследнике при составлении им завещания и др.

Структура наследственного правоотношения (субъекты, объекты, содержание прав и обязанностей субъектов):

Субъекты наследования

А) Наследодатель (в ГК понятия нет) – лицо, после смерти которого наступает наследственное правопреемство: росс. И иностран. Гр-не, ЛБГ, проживающие на терр. Нашей страны. При этом наличия у них полной дееспособности в некоторых случаях необязательно (н-р, при наследовании по закону). Однако недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин не вправе составлять завещание.

ЮЛ не могут оставлять наследства (преемство прав ЮЛ – при реорг. (ст.58 ГК); при ликвидации преемства не возникает (ст.61 ГК).

Б) Наследники – лица, указанные в законе или в завещании в качестве преемников наследодателя (ст.1116 ГК лица, которые могут призываться к наследованию) – все субъекты гражданского права, но при определенных условиях:

А) гр-не: находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти. Наличие у граждан дееспособности необязательно (ограниченно дееспособные – самостоятельно).

Б) ЮЛ могут быть наследниками только по завещанию и лишь в случаях, если существуют на день открытия наследства, либо могут получить им-во от Н-ов, отказавшихся от Н-ва в пользу ЮЛ.

РФ, субъекты РФ, иные муниципальн. Образования могут быть наследниками только по завещанию, а в некоторых случаях и по закону. Н-р, РФ является наследником по закону в случае:

1) если им-во завещано гос-ву;

2) если у Н-ля нет Н-в ни по закону, ни по завещанию;

3) если все Н-ки лишены завещателем права наследования;

4) если ни один из наследников не принял н-во.

+ наследником выморочного имущества может быть только РФ.

Недостойные Н-ки (ст.1117 ГК):

6) ни по закону, ни по завещанию – гр-не, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против Н-ля, к-л из его Н-ков или против осущ. Последней воли Н-ля, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способствовали либо пытались способствовать увеличению причитающейся им либо другим лицам доли наследства, если эти обст-ва подтверждены в судебном порядке. В отношении лиц, совершивших преступления по неосторожности, эти правила неприменимы.

Не признаются недостойными Н-ми лица, совершившие преступления в состоянии невменяемости. Лицо, виновное в совершении преступления, повлекшего смерть Н-ля, отстраняется от наследования независимо от того, действовало ли оно в целях получения наследства или его действия были вызваны другими причинами (месть, ревность, хулиганские побуждения).

Вместе с тем гр-не, которым Н-датель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе его наследовать.

2) не могут наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они в судебном порядке были лишены род. Прав и не восстановлены в них ко дню открытия наследства.

3) по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию Н-ля.

Вышеуказанные правила распространяются на обязательных наследников, а также применимы и к завещательному отказу (ст.1137 ГК). В случае получения недостойным наследником имущества умершего, он обязан его возвратить как неосновательно полученное.

2) Объекты наследственного правоотношения или Наследство – то, что после смерти Н-ля переходит к его Н-кам в порядке правопреемства. Наследственная масса – совокупность имущ. Прав (актив) и обязанностей (пассив) Н-ля, переходящих к Н-кам в уст. Законом порядке (п.1 ст.1110, ст.1112 ГК).

А) переходят лишь те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам Н-ль. Если же права и обязанности возникают лишь в результате смерти Н-ля, то говорить о переходе их по наследству не приходится. Так. В случае смерти застрахованного лица (если в договоре страхования не указан В-ль) страховая сумма выплачивается наследникам застрахованного лица – здесь наследственного преемства не происходит, т.к. право на получение страховой суммы возникает лишь в случае смерти Н-ля. Т.о. Н-к приобретает право, которое самому Н-лю не принадлежало.

Б) не все права и обязанности, принадлежавшие Н-лю при жизни, способны по самой своей природе переходить к другим лицам в порядке наследования (право авторства – существует право авторства только самого умершего Н-ля, алиментные обязанности). В п.1 ст.1112 ГК речь идет только о вещах, ином имуществе, в т.ч. имущ. Правах и обязанностях. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью Н-дателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами).

Г) переход по наследству ряда прав и обязанностей к н–кам может быть исключен или ограничен в силу прямого указания закона (н-р, начисленная, но не полученная Н-дателем заработная плата передается проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также нетрудоспособным иждивенцам – ст.1183 ГК).

Д) В случаях, предусм. Законом, по наследству переходят не только субъективные права и обязанности, но и т.н. правообразования, занимающие промежуточное положение между правоспособностью и субъективным правом (обязанностью):

- приобретательная давность (помимо всех прочих требуемых законом условий, чтобы стать собственником по давности владения необходимо непрерывно владеть им-вом в течение уст-го ст.234 ГК РФ срока. Давностный владелец может приплюсовать ко времени своего владения также и время владения своего предшественника, от которого он получил им-во как преемник. И здесь в порядке преемства к наследнику переходит не само право (его еще нет), а те элементы юрид. Состава, накопление которых необходимо для приобретения самого права.

В состав наследственного имущества входят:

2) имущ. Права из договоров (возврат данных взаймы денег);

3) долги (но Н-к несет ограничен. Отв-сть по долгам Н-ля – в пределах действительной стоимости перешедшего к нему им-ва Н-ля, но не своим личным им-м).

4) с недавнего времени – предприятия, акции и иные ЦБ, доли (паи) в им-ве хоз. Обществ и тов-в, квартиры, земельн. Участки (на ПС или ПНВ).

7) Содержание наследственного правоотношения:

права и обязанности участников на 2-х этапах: открытие наследства и его принятие.

На первом этапе возникают следующие права: принять наследство или отказаться от него, выбрать наследника, в пользу которого делается отказ; подача нотариусу заявления о согласии принять наследство или об отказе в его принятии; вступить в фактическое владение наследственным имуществом; получить содействие от соотв. ДЛ или органов на вступление в наследство.

Открытие наследства

- возникновение наследственного ПО. Основания открытия наследства – а) смерть гр-на; б) объявление гр-на умершим (ст.45 ГК).

Время открытия наследства: а) день смерти Н-ля; б) при объявлении его умершим – день вступления в законную силу решения суда об объявлении умершим, а при объявлении умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от опр-го несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гр-на день его предполагаемой гибели (ч.3 ст.45 ГК).

Значение времени открытия наследства – определяются:

- состав наследственного имущества;

- сроки принятия или отказа от наследства;

- сроки предъявления претензий кредиторами;

- момент возникновения у наследников ПС на наследственное имущество;

- срок для выдачи свидетельства о праве на наследсво;

- зак-во, которым следует руководствоваться.

Документы, подтверждающие факт смерти Н-ля и которые принимаются нотариусом в качестве доказательств, свидетельствующих о месте открытия наследства):

1) свидетельство о смерти Н-ля, выданное органами ЗАГСа (при отказе органов ЗАГСа в регистрации события смерти факт смерти в определенное время может быть установлен судом в порядке особого пр-ва (гл.27 ГПК РФ). В случае, если судом будет вынесено решение об объявлении гр-на умершим, об установлении факта смерти либо факта регистрации смерти, на его основании органами ЗАГСа также выдается свидетельство о смерти.

2) извещение о гибели Н-ля на фронтах ВОВ, выданное командованием воинской части, администрацией, военным комиссариатом.

3) справа о смерти Н-ля, выданная органами ЗАГСа на основании соотв. Копии актовой записи.

Какие-либо иные документы, косвенно подтверждающие время смерти Н-ля, не могут быть приняты нотариусом для возбуждения наследственного дела.

Итак, временем открытия наследства признается день смерти Н-ля, из чего следует, что лица, умершие в один и тот же день, хотя и в разное время суток (commorientes), признаются умершими одновременно, потому и не призываются к наследованию после смерти друг друга. Одновременной смертью считается смерть Н-лей, наступившая в течение одних календарных суток (с 00 часов до 24 часов). Разница во времени, исчисляемая часами в пределах одних календарных суток, юридического значения не имеет. И, наоборот, если один из Н-лей умер хотя бы через час после первого, однако уже в следующие календарные сутки, он считается умершим позднее первого.

Если одновременно умерли завещатель и единственный указанный в завещании наследник, наследование по завещанию не наступает, но наступает наследование по закону (если есть соотв. Н-ки).

Место открытия наследства – (ст.529 ГК РСФСР) последнее место жительства Н-ля, а если оно неизвестно – место нахождения имущества или его основной части. Согласно ст.20 ГК РФ место жит-ва н\с до 14 лет или граждан под опекой – место жит-ва их законных представителей или опекунов. Значение места открытия наследства:

- решается вопрос о применении зак-ва той или иной страны к конкретным наследственным ПО (н-р, гр-н умер в России, а местом ОН признана Молдова – наследниками по закону могут стать нетрудоспособные племянники и племянницы. В России они Н-ми по закону быть не могут).

- опр-ся нотариальн. Контора, куда необходимо обратиться с заявлением о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство).

- принимаются меры охраны насл. Им-ва, предъявляются претензии кредиторами.

Место ОН после граждан, временно проживающих за границей и умерших там, считается их постоянное последнее место жит-ва до выезда за границу (сели оно неизвестно – место нахождения наследствен. Им-ва или большей его части на терр. Нашей страны). Место ОН для граждан, постоянно проживающих за границей – страна проживания.

Документы, подтверждающие последнее постоянное место жит-ва Н-ля:

- справка местной адм-ии;

- справка с места работы умершего о месте его жит-ва;

- справка адресного бюро;

- справка ЖК или ЖСК;

- выписка из домовой книги;

- справка рай (гор) военкомата о том, где проживал гр-н до призыва а воинскую службу;

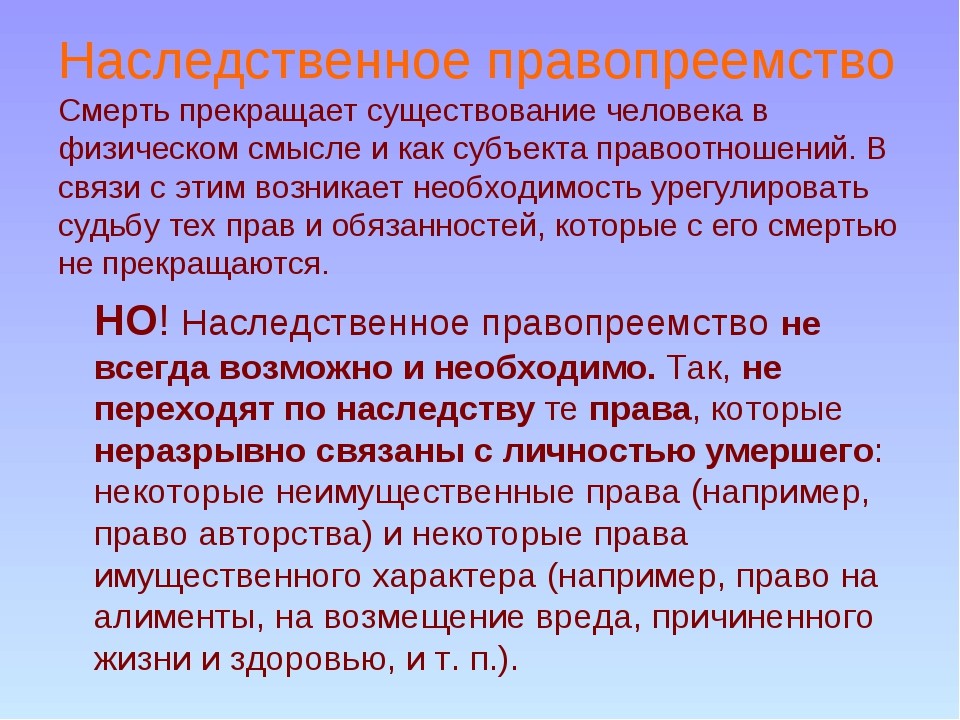

Наследственное правопреемство – отдельная категория в юридическом праве, которая предусматривает порядок перехода имущества в собственность в случае внезапной гибели. Регламентирующий закон – Гражданский кодекс Российской Федерации. Чтобы полностью понять, что значит наследственное правопреемство, необходимо изучить различные случаи и разобраться в механике действия законов, определяющих права наследника и наследодателя.

Наследственное правопреемство

На законодательном уровне определено, что ценности от умершего к преемнику переходят после оформления ряда официальных бумаг. В наследственном праве указано, что правопреемником должно быть лицо, имеющее достаточно оснований для вступления в наследство. Это может быть родственник или иной субъект, указанный в завещании. Правами получить имущество наделяются:

- физлицо;

- юрлицо;

- фонды;

- госструктуры.

В правопреемстве нет различий по государственной принадлежности. Все претенденты равны между собой при одних и тех же условиях. Наследственное имущество передается лицам, указанным в завещании, в долях, предусмотренных его условиями. Остальная масса распределяется между родственниками первой очереди.

Правопреемство наследников имеет исключения. Претендент лишается прав, если доказано, что он недостоин. И наоборот, есть ряд субъектов, для которых предусмотрено обязательное правопреемство. В рамках наследственного права малолетние дети, нетрудоспособные родители, иждивенцы получают столько же, сколько им положено, если бы они являлись первоочередными наследниками. И завещание для получения обязательной доли не является помехой.

Что будет с наследством, если наследник по завещанию не вступил в наследство?

По правилам правопреемственности игнорирование вступления приравнивается к отказу. Есть две ситуации:

- Наследник отказался в пользу конкретного лица.

- Отказная не оформлялась или преемники не указывались.

В первом случае правопреемником становится человек, указанный в документе. Во втором в процесс вступают наследники, которые прописаны в волеизъявлении. Если претендент единственный, наследственное имущество распределяется по закону, в соответствии с очередностью согласно степени родства.

Участие в наследственном процессе – не обязанность. Каждый может отказаться от правопреемства без объяснения причин, если только речь не идет об обязательном наследовании. В данном случае наследуют при любых обстоятельствах, если только органы опеки не дадут соответствующего разрешения. Иждивенцы и дети должны иметь достаточное обеспечение. А поводом для отказа от правопреемства могут служить долги наследодателя, которые также включаются в наследственную массу.

Вступление в наследство

Наследственное дело открывает нотариус после получения заявления от претендентов. На оформление отводится полгода. Первый день срока – дата смерти завещателя. Наследственное имущество распределяется среди всех, кто заявил о правопреемстве. Главный критерий – сохранение прав и свобод наследодателя и правопреемников. В течение полугода нотариус:

- выясняет наличие обязательных преемников;

- разыскивает возможных наследников;

- формирует наследственную массу.

После окончания отведенного полугодичного периода каждому выдается свидетельство о получении наследственного имущества. На его основании права собственника необходимо перерегистрировать. Понятие наследственного правопреемства включает этот обязательный этап. Только после этого ценности можно продавать, дарить, менять, завещать. Но есть случаи, когда вступать в право собственности нецелесообразно. Тогда оформляется отказ.

Причины не вступать в наследство

Чаще всего отказ от правопреемства связан с долгами, которые придется выплачивать после переоформления собственности. Признаком наличия задолженности служит кредитный договор. В большинстве случаев он хранится в личных бумагах усопшего. И если размер долга превышает стоимость наследственного объема, не имеет смысла принимать наследство. Долговое правопреемство является обязанностью только в случае вступления.

Нежелание участвовать в наследственном деле означает автоматический отказ от правопреемства. Если наследодатель завещал имущество, но преемник не подал заявление о вступлении в течение полугода после вскрытия завещания, долги не списываются. Материальная обязанность распределяется среди остальных претендентов пропорционально их долям. Также есть привязка к объекту наследования. Когда оформляется правопреемство, например, на квартиру, задолженность по коммунальным платежам погашает новый владелец.

Но это не единственный повод не пользоваться привилегиями правопреемства. Гражданским кодексом не оговорены конкретные причины, и указывать их нет необходимости. Содержание отказного распоряжения не имеет соответствующей графы. Исключение – отказ от обязательной доли, если оформляется правопреемство для несовершеннолетнего. Тогда опекун прикрепляет к заявлению разрешения органов опеки. Достаточными доводами является благосостояние, наличие наследуемых долгов и т.д.

Отличия универсального от сингулярного правопреемства

Главной отличительной чертой универсального правопреемства является передача всей наследственной массы одному лицу. Под сингулярным правопреемством предполагается вступление в права владельца на часть наследства. Отсюда вытекают последствия, касающиеся наследственного документооборота. В первом случае достаточно одного акта. Во втором оформляется ряд бумаг, каждая из которых касается определенной доли.

При долевом участии предполагается изъятие положенного объема из общей массы для последующего правопреемства. При этом обязанности и ответственность, принимаемые на основании наследования, касаются только изъятой части. Так, например, производится в обязательном порядке. Отказ тоже может быть избирательным. Однако долговые обязательства, связанные с получаемым имуществом, не могут быть отделены от объекта правопреемства.

Права и обязанности после принятия наследства

В результате наследования передаются на только имущественные ценности, но и обязанности, связанные с ними. Так, если наследственное имущество – автомобиль, придется выплачивать транспортный налог. Получая в наследство квартиру, нужно понимать, что коммунальные платежи являются обязательными. Отказ от обязательств приведет к утрате жилья с лишением права на собственность.

Долги по невыплаченным кредитам также подлежат выплате. В рамках закона о правопреемстве погашаются кредиты на имущество, включенное в наследственную массу, если наследодатель не успел рассчитаться с банком. Коммунальные платежи, которые не производил, завещатель должны быть перечислены. В противном случае переоформить жилье не получится. В Росреестр не внесут соответствующую отметку, и пользоваться квадратными метрами нельзя.

Но после вступления имущество можно продавать. При этом выплачивается налог в размере 13% от стоимости, указанной в договоре купли-продажи. Дарственная не подлежит налогообложению, т. к. сделка в этом случае безвозмездная. То же происходит при наследственном правопреемстве. Но при оформлении наследники выплатят пошлину 0,3%, если это близкие родственники (дети, родители, супруги), или 0,6% (налоговая ставка для всех остальных).

Какие обязательства наследодателя не переходят наследнику?

При правопреемстве передаются долги, напрямую связанные с переданным в наследство объектом. Кредиторские задолженности, не являющиеся актуальными в силу истечения срока исковой давности, погашению не подлежат. Законами отведено 3 года, в течение которых кредитор может подать исковое заявление о взыскании задолженностей после формирования просрочки. А то, что передается по наследственному признаку, не может превышать процентную долю принятого имущества.

Законодательные основания

Принципы правопреемственности описаны в ГК России. Есть целых ряд статей, регламентирующих передачу ценностей, прав требования, задолженностей и т.д. Перечень лиц, их виды и способы возникновения правопреемственности описаны в статьях 1116—1117. Наследственная масса формируется из объектов, которые описаны статьей 1112. А в ст. 1137 есть разъяснения, касающиеся обязательного правопреемства.

Наследственное дело раскрывается в соответствии со ст. 1114, а перечень объектов, требующих переоформления, приведен в пункте 4 статьи 1152. Этот перечень далеко не полон. Часто возникают споры между бывшими и действующими супругами. После расторжения брака по ст. 33 самоуправством считается пользование имуществом без достаточного обоснования правопреемства. А в отношении обязательств 60 ст. об исполнении обязательств предполагается ответственность за отказ от требований закона.

Изучать все условия не нужно. Это потребует много времени. Также необходимы специальные знания в юриспруденции. Но в каждой официальной наследственной бумаге необходимо мотивировать и подтверждать правомерность изложенных требований. Для этого в текст вносят конкретные законопроекты. Чтобы не допустить ошибок, привлеките к процедуре юриста, специализирующегося на наследственных делах.

Виды наследственного преемства

Юристы, судьи, нотариусы и адвокаты различают следующие категории правопреемственности:

- Универсальное. Предполагается переоформление всего наследственного объема в пользу одного физического лица. Преимущества – отсутствие споров, сохранение наследства неделимым. Недостаток – однозначная передача всех долгов, включая те, о которых наследник не знает на момент подачи заявления о вступлении.

- Сингулярное. Наследственные права передаются частично. Причем это могут быть только долги наследодателя, если тот указал подобное в завещании. Оформление усложняется тем, что издается не единый акт, а множество бумаг, каждая из которых наделяется юридической силой. Потребуется их анализ на соответствие.

Отдельно необходимо рассмотреть случай, когда процесс предполагает привлечение малолетнего наследника.

Универсальное правопреемство несовершеннолетних

К числу претендентов на правопреемство относятся дети, рожденные в браке и вне брака. Усыновленные граждане наделяются правами наравне с ними. Есть распределение по возрастным категориям. До 14 лет ставить подписи не может никто. С 14 до 18 лет достаточно согласия родителей или опекунов. Самостоятельно участвовать в наследственных прениях могут эмансипированные люди, которые:

- Имеют собственное имущество.

- Пользуются правами и обязанностями в браке.

- Имеют своих законных детей.

- Получают постоянный официальный доход.

Граждане, находящиеся в этой категории наследников, сами решают, принимать правопреемство или отказываться от него, без согласования с органами опеки.

Когда универсальное правопреемство невозможно?

Есть ряд долговых обязательств, которые не передаются в наследственном порядке. Так, алименты, выплачиваемые завещателем при жизни, отменяются после смерти. Также наследники не обязаны выплачивать ущерб за причиненный вред имуществу и здоровью, если такие перечисления были назначены наследодателю. В отношении правопреемственности различают следующие случаи, когда получить весь наследственный объем невозможно:

- В завещании указано несколько равноправных преемников.

- Волеизъявление не оформлялось, и приходится делить наследство по закону.

- В той же наследственной очереди есть претенденты, заявившие о правопреемстве.

- Имеются обязательные наследники, которые примут причитающуюся долю.

В этих случаях инициируется сингулярное наследственное распределение частей. Тогда правопреемство предполагает наделение участников процесса равными правами и обязанностями.

Как по закону разделить деньги между родственниками со сберкнижки умершей сестры?

Такое правопреемство предполагает распределение денежной массы среди лиц, находящихся в одной (первой) очереди наследования. Это ребенок, супруг, мать или отец. Даже родные братья и сестры не являются первоочередными претендентами. К ним переходит наследственная сумма, если перечисленных граждан нет в живых или они оформили отказ. Нежелание подавать заявление нотариусу расценивается как отказная без перечисления преемников.

Но лучше, если родители и супруг покойной самолично откажутся от наследственных денег в пользу брата или сестры. Можно разделить сумму в любых пропорциях. Тогда по окончании наследственного дела выдается банковское распоряжение, дающее доступ к счетам умершей. Однако процедура имеет ряд особенностей, которые нужно учитывать. И дело не только в том, что на оформление наследства усопшего отведено полгода. Начало отсчета – момент его смерти.

Инструкция по снятию денег умершего родственника со счета в Сбербанке

Заботы, связанные с поиском претендентов и распределением сумм, перекладываются на нотариуса, инициирующего наследственное дело. Назначая правопреемство, он учитывает основания, наличие завещания, очередность, отказы. Пошаговая инструкция выглядит так:

- Подайте заявление на вступление в наследство.

- Дождитесь окончания наследственных процедур.

- Получите нотариальное банковское распоряжение.

- Предъявите документ в отделение Сбербанка.

- Переоформите договор на свое имя.

- Пользуйтесь деньгами по своему усмотрению.

Потребуется также паспорт и дополнительное удостоверение личности для идентификации заявителя. В результате наследник становится полноправным владельцем денежных знаков, которые он может потратить, перевести на депозит. Разрешается оплатить ими собственные долги и т.д. Наследственное правопреемство предполагает полную свободу распоряжаться полученным имуществом.

В учебном пособии представлены курс лекций, материалы к практическим и семинарским занятиям, в том числе перечень вопросов к ним, задачи, тесты, практические задания, список использованных источников.

Оглавление

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Наследственное право предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

1 Общие положения о наследовании

1) общие положения о наследовании. Принципы наследственного права;

2) развитие наследственного права в России;

3) законодательство о наследовании и его система;

4) законодательство о наследовании в зарубежных странах.

1) образовательная: раскрыть понятие наследственного права, определить его роль в гражданском законодательстве, определить особенности законодательства в сфере наследования. Раскрыть исторические аспекты развития наследственных правоотношений;

2) воспитательная: гармоничное развитие личности, правовое воспитание, уважение к закону и к его соблюдению, способствовать формированию и развитию профессиональных качеств у студентов;

3) развивающая: развитие логического мышления, внимания, умения задавать преподавателю вопросы, грамотно излагая свои мысли, развитие умений выделять главное в изложенном преподавателем материале.

1.1 Общие положения о наследовании. Принципы наследственного права

Наследование — переход прав и обязанностей умершего лица — наследодателя в порядке правопреемства.

Наследственное право в объективном смысле — совокупность правовых норм, регулирующих наследование.

Наследственная масса — имущество, переходящее в порядке наследования.

Значение наследственного права в объективном смысле состоит в том, что каждому члену общества гарантируется возможность жить и работать с сознанием того, что все созданное и заработанное им при жизни перейдет к близким ему людям.

Предметом наследственного права в объективном смысле являются общественные отношения, связанные с наследованием.

Принципы наследственного права — это основные идеи, заложенные законодателем в нормативные акты, регулирующие наследственные правоотношения.

Принципы наследственного права:

1) принцип универсальности наследственного правопреемства — означает, что наследство переходит к наследникам как единое целое в один и тот же момент со всеми обременениями;

2) принцип свободы завещания — означает, что завещатель вправе распорядится на случай смерти своим имуществом по своему усмотрению, определив наследников, их доли в наследстве, указав в завещании любые завещательные распоряжения, лишив права наследования, вправе возложить на наследников исполнение каких-либо обязанностей, и т.д.;

3) принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников — данный принцип ограничивает принцип свободы завещания и означает, что независимо от содержания завещания необходимые наследники имеют право на ½ от законной доли;

4) принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя — означает, что действительная воля наследодателя выражена в составленном им завещании, а если завещание не составлено, закон исходит из предположения, каким образом распорядился бы наследодатель своим имуществом, если он остался жив. При этом закон исходит из того, что к наследованию призываются ближайшие родственники — наследники по закону;

5) принцип свободы выбора у наследников, призванных к наследованию — означает, что с момента открытия наследства у наследников возникает право принять наследство или отказаться от него любым из предусмотренных законом способом;

6) принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию;

7) принцип охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств со стороны третьих лиц.

Метод наследственного права — систему способов, средств и приемов, с помощью которых регулируются наследственные отношения.

Метод отвечает на вопрос о том, как регулируются наследственные отношения.

Наследственное право в субъективном смысле — это возможность конкретного субъекта гражданских правоотношений наследовать, то есть принимать от умершего права и обязанности.

Значение наследственного права в субъективном смысле состоит в том, что право наследования у конкретного субъекта гражданского права возникает лишь при наличии оснований, указанных в законе: наличие родства с наследодателем (степень родства определяет очередность наследников, призываемых к наследованию), отнесение его к определенной категории наследников; наличие необходимых либо недостойных, указанных или не упомянутых в завещании лиц, и т.п.

Таким образом, наследственное право в субъективном смысле возникает у субъекта лишь при наличии определенных юридических фактов.

1.2 Развитие наследственного права в России

Развитие наследственного права имеет долгий путь развития, истоки которого можно проследить еще из древних времен.

Французская революция 1792 г., упразднившая сословные и иные различия, реформировала наследственное право. Так, Конвент (представительное собрание) отменил преимущества мужского пола над женским и ввел равный раздел наследства, но вместе с тем была ограничена свобода завещания установлением обязательной законной доли в пользу ближайших родственников.

XIX в. — век расцвета капитализма — характеризуется двойственностью господствующего класса по отношению к наследственному праву.

Оставляя в неприкосновенности свободу завещания, буржуазные законодательства вводят значительные наследственные налоги и их прогрессивную систему. Ставки наследственных налогов тем выше, чем больше стоимость наследственного имущества и чем дальше степень родства между наследодателем и наследником.

С целью охраны интересов несовершеннолетних было установлено, что они не могут быть лишены наследственного права завещателем.

Последующее развитие наследственного права как в советский, так и в постсоветский периоды свидетельствует о постепенном отказе от тех ограничений в области наследования, которые имели место в первые годы советской власти. Расширяются круг наследников по закону, круг вещей, переходящих по наследству, закрепляется принцип свободы завещания.

В части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, введенного в действие с 1 марта 2002 г., первоочередным при определении наследников устанавливается наследование по завещанию, а не по закону, как было в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. Такой подход направлен на преодоление установившейся в общественном сознании россиян тенденции, когда составление завещания являлось скорее исключением, чем правилом. Теперь можно завещать и земельные участки, предприятия, недвижимость, а также разнообразные имущественные права. Законным считается не только нотариально удостоверенное, но и закрытое завещание, содержание которого может быть известно только завещателю; в этом случае нотариально заверяется лишь факт передачи его нотариусу. Законным признается и завещание, составленное в простой письменной форме, но только в том случае, если завещатель не имел возможности составить его по общим правилам, например, находился в положении, угрожающем его жизни.

Однако, свобода завещания осталась ограничена правилами, касающимися обязательной доли в наследстве. Так, несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг, родители или иждивенцы наследуют независимо от содержания завещания не меньше половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. В Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. обязательная доля составляла две трети. Уменьшение этой доли направлено только на то, чтобы реализация обязательного права в наименьшей степени противоречила бы воле наследодателя, выраженной им в завещании.

Если наследодатель не оставил после себя завещания, то в силу вступает наследование по закону. При этом наследственное имущество переходит в собственность наследников в равных долях Гражданским кодексом РСФСР 1964 г. предусматривались только две очереди наследников. Третьей частью Гражданского кодекса РФ фактически устанавливаются восемь очередей. Стать наследниками могут не только дети, супруг, родители, братья, сестры, дедушки и бабушки, дяди и дети и т.п., но и пасынки и падчерицы, а при отсутствии других наследников — иждивенцы, проживавшие вместе с гражданином, оставившим наследство.

1.3 Законодательство о наследовании и его система

Конституция РФ (ч. 4 ст. 15) и ГК РФ (п. 1 ст. 7) устанавливает то, что общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры являются составной частью правовой системы Российской Федерации. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора (ч. 2 п. 2 ст. 7 ГК РФ). Это значит, что в случае столкновения положений национального и международного законодательства при применении его к наследственным отношениям, приоритет отдается международному законодательству и международному договору.

Примером международного законодательства, содержащего положения о наследственных правах граждан СНГ, является Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам Содружества Независимых Государств, заключенная в Минске 22 января 1993 г. и вступившая в силу для России 10 декабря 1994 г. В п. 45 Конвенции говорится о том, что право наследования имущества определяется по законодательству договаривающейся стороны, на территории которой наследодатель имел последнее место жительства, а при наследовании недвижимого имущества — определяется по законодательству той из договаривающихся сторон, на территории которой находится это имущество. Согласно ст. 47 Конвенции способность лица к составлению завещания и его отмене определяется по праву той стороны, где завещатель имел место жительства в момент составления акта. Статья посвящена мерам, применяемым договаривающимися сторонами для охраны наследства.

Наследственное право является подотраслью гражданского права. Законодательство о наследовании состоит из норм, содержащихся в ГК РФ и в федеральных законах, регулирующих наследственные правоотношения. Ядром законодательства о наследовании является часть третья раздел 5 ГК РФ, принятая 26 ноября 2001 г.

глава 61. Общие положения о наследовании;

глава 62. Наследование по завещанию;

глава 63. Наследование по закону;

глава 64. Приобретение наследства;

глава 65. Наследование отдельных видов имущества.

Помимо части 3 ГК РФ к наследственным правоотношениям применимы также отдельные положения 1,2,4 частей ГК РФ.

Часть 2 ГК РФ: положения о правопреемстве прав одаряемого и дарителя при наследовании (ст. 581 ГК РФ); об обязанностях наследников поверенного в случае смерти последнего (ст. 979 ГК РФ); о порядке наследования исключительных прав наследодателя наследниками по договору коммерческой концессии (франчайзинга) (п. 2 ст. 1038 ГК РФ).

Часть 4 ГК РФ: регулирует вопросы наследования исключительных прав.

К наследственным правоотношениям применяются положения Семейного кодекса РФ (содержит нормы, устанавливающие доказательства родственных, супружеских, иных отношений, необходимых для призвания к наследованию; определяет права пережившего супруга при наследовании; и т.д.), Земельного кодекса РФ (при наследовании земельных участков), Жилищного кодекса РФ (при наследовании жилых помещений), Гражданского процессуального кодекса РФ (регулирует порядок судебной защиты наследственных прав), Налогового кодекса РФ.

Помимо норм ГК РФ, к наследственным правоотношениям применяются положения Основ законодательства Российской Федерации о нотариате 1993 г., которые определяют правовой статус нотариуса в наследственных правоотношениях.

На законодательство о наследовании распространяются положения гражданского законодательства о действии закона во времени, пространстве, о толковании, об аналогии права и закона.

1.4 Наследование в зарубежных странах

Для наследственного права разных государств характерны весьма существенные различия между их правовыми системами. Это объясняется тем, что на регулирование наследственных отношений большое влияние оказывают национальные, религиозные особенности и традиции разных стран.

Структурно наследственное право является частью гражданского законодательства. В большинстве случаев наследственное право входит в гражданские кодексы соответствующих государств.

Как и российское наследственное право, наследственное право других государств основывается на двух принципах:

а) принципе свободы наследования;

б) принципе охраны интересов семьи и обязательных наследников. Различают наследование по закону и по завещанию. Вместе с тем в некоторых европейских государствах к основаниям наследования помимо завещания и закона относится особый, наследственный, договор. В наследственном договоре о наследовании каждая договаривающаяся сторона может сделать соответствующие договору распоряжения на случай смерти, а именно назначить наследников, установить завещательные отказы и завещательные возложения. Договоры о наследовании детально урегулированы законодательством ФРГ и Швейцарии, в то время как во Франции они допускаются лишь в исключительных случаях (чаще всего между супругами). Суть его заключается в том, что между наследодателем, с одной стороны, и одним или несколькими лицами, управомоченными на получение имущества наследодателя после его смерти, — с другой, подписывается договор, вступающий в силу лишь после смерти наследодателя. Отличие наследственного договора от завещания заключается в том, что завещание может быть отменено по воле самого завещателя, а договор о наследовании в одностороннем порядке не расторгается.

Само наследство рассматривается как совокупность активов и пассивов (долгов) наследодателя. Поэтому, приняв наследство, наследники обязаны исполнить обязательства наследодателя, если только они не носят строго личный характер.

Законодательство некоторых штатов США ограничивает право наследодателей по распоряжению принадлежащим им имуществом. В некоторых штатах, например в штате Флорида, в соответствии с § 4 ст. 1 Конституции Флориды введен запрет на право завещать дом, который является единственным местом проживания для членов семьи наследодателя, — кому-либо, кроме членов своей семьи, — при наличии таковых (подразумевается, конечно, семья в самом узком смысле: супруг и только несовершеннолетние дети).

Законодательство всех развитых стран предусматривает понятие недостойных наследников, которые лишаются права на получение наследства. Например, согласно § 4-1.4 Закона штата Нью-Йорк о наследственных правах и трастах родитель не может наследовать за ребенком, если он отказал ему в поддержке или бросил его до того, как ребенок достиг возраста 21 года, — в этом случае наследство распределяется так, как будто родитель умер раньше ребенка. Гражданский Кодекс Литовской Республики устанавливает специальные правила об отстранении супруга от наследования. Так, переживший супруг утрачивает право наследования по закону, если перед открытием наследства наследодатель обратился в суд с требованием о расторжении брака вследствие виновного поведения пережившего супруга и суд установил основания для расторжения брака, либо раздельное проживание супругов было установлено судом, либо было основание для признания брака недействительным, при условии, что был подан иск о признании брака недействительным. Последнее основание отстранения супруга от наследования не применяется относительно супруга, который не был виновен в недействительности брака (например, не знал, что заключает брак с лицом, уже состоящим в браке).

Законодательство о наследовании стран континентальной системы права придерживается принципа полной ответственности наследника по долгам наследодателя. Так, § 1994 Германского гражданского уложения говорит о неограниченной ответственности наследников по обязательствам наследодателя. Получение наследства по законодательству зарубежных стран не рассматривается как целиком частное дело граждан. Соответственно государство в определенной степени регулирует наследственные отношения. Так, во всех странах предусмотрено взимание налога на полученное наследство. Размер налога зависит от стоимости наследуемого имущества и степени родства наследника и наследодателя.

Само понятие завещания в законодательстве других стран не имеет принципиальных различий по сравнению с понятием завещания в России. Форма и процедура составления завещания различается в странах континентальной Европы и странах англосаксонской системы. Так для законодательства стран континентальной Европы присущи следующие формы завещаний:

1) завещание, собственноручно составленное завещателем (целиком написанное от руки завещателем, датированное им и подписанное им);

2) завещание в виде публичного акта, т.е. завещание, совершенное в соответствии с предусмотренной законом процедурой при участии соответствующего должностного лица;

3) тайное завещание — завещание, составленное наследодателем и переданное на хранение нотариусу. Тайное завещание может быть написано от руки или составлено механическим способом. В присутствии нотариуса и двух свидетелей завещатель подтверждает, что содержание документа является его завещанием, подписанным им лично, что завещание написано им либо другим лицом, но лично им проверено. Во всех случаях завещатель должен указать, написано ли завещание от руки или механическим способом (ст. 976-980 ГК Франции).

В Англии удостоверение завещания у должностного лица не обязательно. Достаточно совершить его в простой письменной форме. При этом завещание должно быть собственноручно подписано завещателем и заверяется подписями двух незаинтересованных свидетелей, которые не знакомы с содержанием завещания.

Целью любого законодательства о наследовании является установление такого порядка совершения завещания, чтобы были исключены какие-либо сомнения в подлинности последней воли гражданина. Поэтому по законодательству развитых стран завещание, как и по российскому наследственному праву, совершенное с нарушением предписанных законом формальных требований, может быть признано недействительным.

Законодательство ряда стран предусматривает возможность составления так называемых совместных завещаний (взаимные завещания содержат взаимные обязательства нескольких лиц по отношению друг к другу). Например, совместные завещания супругов возможны в ФРГ. Согласно ст. 1243 ГК Украины супруги могут составить общее завещание в отношении имущества, принадлежащего им на праве общей совместной собственности. В случае смерти одного из супругов, составивших завещание, его часть переходит к другому супругу. Указанные в завещании наследники призываются к наследству только после смерти второго супруга.

После смерти гражданина все имущество, являющееся его прижизненной собственностью, переходит к наследникам. Ими могут стать правопреемники по закону или оформленной последней воле завещателя. То есть, наступает наследственное правопреемство владений усопшего. Само преемство, как процесс, подразделяется на несколько видов.

Виды наследственного преемства

Выделяют две разновидности наследования: универсальный и сингулярный.

Универсальное правопреемство при наследовании представляет собой процесс обретения всех имущественных прав, обязательств наследодателя. Наследник, вступая в права преемства, получает по единому акту установленную долю или все владения ныне покойного родственника. Универсальность процесса заключается в самом переходе сразу всех благ, долгов, прочих видов собственности наследодателя.

Сингулярное правопреемство –это та процедура, которая предполагает наличие каких-либо отдельных наследственных прав для одного получателя. Когда владелец имущества излагает последнюю волю, то назначает лицо, ответственное за передачу его имущества законному правопреемнику или гражданину, указанному внутри завещания. Тот, кому предписан легат, выступает наследником определенных вещей умершего c отдельным правом, без части наследия. Обретение легата не сопровождается получением обязанностей наследодателя. Получатель примет на себя либо блага, либо обязательства покойного.

Вне зависимости от того, какое наследование существовало, наследователь располагает правом принять владения родственника или отказаться от них.

Обычно, нельзя выбрать, что именно будет получено из наследства, но сингулярный вид наследства предполагает такую возможность. Но конкретные вещи наследодателя предоставляются вне зависимости от самого наследника, а на усмотрение владельца собственности.

Существует несколько способов установления факта наличия завещательного распоряжения, которыми должны воспользоваться сами наследователи. Нотариус не обязан оповещать родственников о факте смерти гражданина.

Отличия универсального от сингулярного правопреемства

Основным отличием универсального наследования является то, что наследник практически полностью занимает положение усопшего по его правам и обязанностям. Преемник осуществляет принятие не только недвижимости, транспорта, денег и прочих благ наследодателя, но также всех форм обременения, полностью или частично, по соотношению с причитающейся долей.

Сингулярное наследование предполагает то, что получателю переходят лишь определенные предметы усопшего, либо обязательства. Данная ситуация должна быть четко прописана завещателем при составлении завещательного отказа, иначе называемого легат.

Легат представляет собой письменное распоряжение ныне покойного гражданина, касающееся распределения его наследства среди потенциальных правопреемников.

Иными словами, разница заключается в объеме получаемого наследства.

Права и обязанности после принятия наследства

По случаю кончины гражданина, все его права и обязательства целиком и полностью переходят его преемнику. Это означает наложение определенных обязательств на наследника, таких как:

- обретение, регистрация имущества наследодателя;

- фактическое принятие наследства;

- оформление прав на земельный надел;

- фиксация пая кооператива или другого сообщества;

- использование недвижимых владений покойного по соглашению о лизинге, социальном найме;

- завершение или полное прохождение процедуры по оформлению приватизации жилья, если наследодатель не сделал этого прижизненно;

- погашение остатка ипотеки при наследовании квартиры;

- выплата залога за владения усопшего.

При совладении собственностью единовременно с ныне умершим, указании гражданина в договоре страхования, такой преемник располагает первоочередным правом принятия наследия.

Правопреемник обязан полностью принять полагающееся или назначенное ему имущество умершего гражданина. При этом не допускается принятие только собственности с отказом от долговых обременений. Если владения принимаются при наличии связанных с ними обязательств, то наследователь обретает и их тоже. Когда новый владелец отказывается исполнять обязанности наследодателя, наследство не оформляется.

Какие обязательства наследодателя не переходят наследнику?

Наследователю переходят не абсолютно все правовые основания и обязательства усопшего. К невозможным для принятия формам наследия относятся:

- долги держателя собственности, напрямую соотносящиеся с личностью ныне усопшего: алиментные выплаты, возмещение за причиненный физический вред, покрытие понесенных от порчи имущества убытков;

- процентные сборы за просрочку по кредитному платежу умершего, наступившей ввиду кончины наследодателя, а именно: не погашается пени за промежуток времени от смерти наследодателя кредита и до принятия наследства;

- право владения недвижимостью, приобретенной по программе ипотеки, при этом обремененной залогом.

Также есть обязательная часть собственности покойного, которая переходит к наследникам по закону. Недееспособные, иждивенцы усопшего гражданина имеют право на получение части его владений, даже если было составлено завещание. Когда другие наследники поспешно оформляют на себя имущество наследодателя и скорее совершают сделку продажи жилья, данная категория правопреемников располагает правом на подачу иска в суд. Проданные вещи возврату не подлежат, а сумма, соотносящаяся с величиной полагающейся доли, должна быть выплачена преемникам.

Возможна такая же ситуация, но при этом наследователь был уже прописан в квартире наследодателя. Тогда чтобы продать такое имущество понадобится выписаться из нее. Если же правопреемник отказывается это делать, хочет укрепить свое Гражданское право при наследовании, ему понадобится выписка из домовой книги при подаче документов.

Законодательные основания

Параграф 1110 Гражданского кодекса РФ регламентирует основания перехода оснований собственности на наследуемые вещи в порядке универсального преемства, если настоящий Кодекс не устанавливает других правил к данной ситуации.

Основные положения проведения процедуры правопреемства прописаны в главе 5 ГК РФ. Здесь подробно раскрывается понятие о наследственной базе, очередности получения.

По соответствию с текущим законодательством, порядок наследования осуществляется на основании универсального обретения. При таком течении событий, преемник производит оформление права на все имущество наследодателя без исключения или возможности выборочного наследования.

Но существуют исключения, допускающие принятие наследства по сингулярному порядку, то есть определенных вещей покойного. К таким случаям относят наличие оформленного завещательного распоряжения.

Отклоняются от получения наследства лица, признанные недостойными преемниками. Признать наследователя недостойным может сам завещатель, указав это в своей последней воле или сообщив в судебный орган. При наличии частных деликтов (правонарушений) по отношению к наследодателю, потенциальный получатель будет отстранен от преемства. Часть имущества, полагающаяся им, будет распределена среди иных наследников.

Общие положения

По соответствию с действующими законами Российской Федерации, переход правовых оснований по праву наследия имеет универсальный порядок. При таком методе получения наследства правопреемник может принять причитающееся наследство целиком или полностью отказаться от него. В последнем случае отказ следует оформить документально.

Можно просто пропустить законодательно установленный законом срок 6 месяцев для оформления открытия наследства. Бездействие со стороны правопреемника не будет расценено как отказ принятия, что не мешает другим правопреемникам получить владения умершего родственника. Но остается еще 3 года на оспаривание наследства, если гражданин вдруг передумает. Тогда потребуется привести весомые доводы, чтобы суд восстановил права наследования.

Невозможно частичное принятие или частичный отказ, собственность наследодателя передается на усмотрение его самого и не может быть наследована по выбору преемника.

Право выбрать у наследника все же есть, но только тогда, когда он является получателем владений усопшего по закону и завещанию единовременно. Тогда допускается оформление той части наследства, которая кажется новому владельцу потенциально наиболее выгодной.

Часто наследник не знает, что у усопшего были долговые обязательства до момента принятия его наследия. Однако, он все равно обязан погасить их.

Читайте также:

- Что проявляет специфические свойства права предмет метод объект функции

- Как сделать копию паспорта через госуслуги

- Может ли уголовная ответственность наступать за мысли изложенные в художественном произведении

- Объектом власти являются только граждане какая власть

- К какой группе качеств относится судимость