Как назывались войска правопорядка в период российской империи

Обновлено: 28.06.2024

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

К вопросу о резервных войсках Русской армии

В результате франко-прусской войны 1870 г. на западных границах России возникла могущественная Германская Империя. Появление столь сильного противника, наряду с оставшимися напряженными отношениями с Австро-Венгрией, привело к значительным реформам Российской Императорской армии. Эти реформы направленные на превращение русской армии в массовую затронули ее организацию, комплектование, управление, вооружение, подготовку офицерского состава, обучение и воспитание войск и др. вопросы. С 1874 г. вводится всесословная воинская повинность, по которой к службе в армии привлеклось все мужское население по достижении 21 года. Срок службы в армии сократился до 6 лет на действительной службе и 9 лет в запасе. Это позволило свести до минимума численность кадровой армии в мирное время и обеспечить вооруженные силы значительным числом военнобученных запасных.

Реорганизация армии предусматривала наряду с наличием кадрового состава создание резервных войск, за счет которых обеспечивалось ее усиление в военное время. Кадры для них были созданы в 1878 г., до этого личный состав и вооружение передавались от крепостных и местных войск.

Резервные войска – армейские части, которые содержались в мирное время в меньшем кадровом составе, чем войска полевые. Они имеют назначение в военное время аналогичное полевым войскам и, следовательно, аналогичную организационную структуру. Выделение резервных войск в отдельную категорию объясняется невозможностью по финансовым соображениям содержать в мирное время все войска с одинаково сильно развитыми кадрами. Резервные войска состоят из пехоты, артиллерии и инженерных частей.

В мирное время резервные войска составляли около 10% Российской армии, при мобилизации по расписанию №18 введеному в 1903 г. их численность возрастала на 603 тыс. человек. Таким образом, в военное время они составляли около трети армии. Резервные войска задолго до войны принимались Главным Штабом при составлении, как планов войны, так и разных оперативных соображений. Для их развертывания по мобилизационному расписанию уже в мирное время были заготовлены запасы вооружения, снаряжения и обмундирования. Начальствующий состав мирного времени принимал командование развернутыми по мобилизации частями.

Согласно плану войны с Японией, на усиление русских войск дислоцировавшихся на Дальнем Востоке назначались 6-ть армейских корпусов. Из них четыре, сформированные в Московском, Сибирском и Казанском военных округах, были развернуты из резервных войск.

Развернутый в Сибирском военном округе 4-й Сибирский армейский корпус, получил значительное время на сколачивание и боевую подготовку. С первых же своих боев он получил великолепную боевую репутацию. Особенно отличился 12-й пехотный Сибирский Барнаульский полк, в сражении при Дашичао ходивший несколько раз в штыковые атаки.

В целом, резервные части, получившие достаточно времени на сколачивание и боевую подготовку, показали себя не хуже чем полевые (первоочередные) части. Девять полков получили Георгиевские знамена, остальные полки получили коллективные награды – знаки "За отличiе въ войну съ Японiей въ 1904 и 1905 годахъ"

Суровые испытания ждали резервные части, как и всю армию в целом, в ходе Первой русской революции 1905-1907 г.г. На малочисленные резервные войска легла задача поддержания правопорядка на огромных пространствах Поволжья, Урала и Сибири. Здесь не было контингентов полевых войск дислоцировавшихся в мирное время, они появились только в ходе подавления беспорядков. Несмотря на революционную пропаганду, резервные части остались верными присяге.

В итоге второочередные дивизии, в большинстве случаев, выступали в поход не боеготовыми. Высшие командование не учитывало эти слабые стороны второочередных частей, и ставило им задачи наряду с полевыми дивизиями. Неудачи на участках этих дивизии, часто отражались плачевно на операциях целых армий.

Так 6 августа 1914 г. в Восточной Пруссии, части 56-й второочередной пехотной дивизии прямо из эшелонов были направлены в бой. Попав под обстрел обезумевшие от страха пехотинцы , побросав в пути свои винтовки и все снаряжение, а часто даже сапоги, беспорядочной толпой, потерявшие всякий воинский вид, стремились проскочить на восток, за Неман, который почему-то казался им спасеньем.

27 июля 1939 г. комиссия Г. И. Кулика приняла решение о переходе к системе одинарного развертывания. Кулик был на Халхин-Голе в период эскапад 82-й стрелковой дивизии и воочию видел недостатки системы тройного развертывания, разбавлявшей кадровый состав запасными и людьми, ранее вообще не державшими в руках оружия.

Современная Россия рассчитывает, что у нее будет время на развертывание. Предполагается, что противник потенциально способный осуществить сухопутное вторжение, не сможет это сделать без мобилизации. Таким образом, у России будет длительный срок для подготовки к войне, что позволяет отказаться от содержания кадрированных частей и оставить только базы хранения военной техники (БХВТ) На начало 2012 г. имелось 180 бригад мобилизационной готовности развертываемых из БХВТ. Вместе с тем опыт формирования, службы и боевых действий резервных войск периода 1877-1910 г.г. вполне актуален.

27 марта 2021 года в Российской Федерации официально отмечается пятилетие Росгвардии и одновременно 210-летие Внутренней стражи, предшественника современных войск национальной гвардии. Дата определена не случайно: 27 марта 1811 года был издан указ, передислоцировавший разрозненные до того губернские роты и команды в губернские центры и объединивший их в батальоны.

Создание внутренней стражи именно как отдельного рода войск (изначально подчиненного императору) стало первым в мире опытом объединения военных для исполнения полицейских (жандармских) функций. После войны 1812 года по этому пути пошли многие страны, изучившие опыт Российской империи. Но наша страна была первой, напоминает ПРОФИЛЬ.

Но внутренняя стража Российской империи продолжала нести службу, охраняя покой обывателя. Формально они к внешним войнам не привлекались, но (как и сегодня) бойцы и офицеры отправлялись к местам боевых действий в командировки: на Крымскую войну, на Японскую, на Первую мировую. И всегда показывали себя с лучшей стороны.

После Февральской революции 1917 года Отдельный корпус жандармов был ликвидирован, как и все местные войска: штаты передали в военное министерство. И до Октябрьской революции никакого внятного решения сформулировано так и не было – военные всячески стремились избавиться от полицейских функций, но МВД не спешило принимать воинские подразделения, тем более что постановлением Временного правительства чинам полиции и жандармерии запретили пожизненно занимать выборные должности, в том числе и в войсках. К тому же сказывалось отсутствие опыта. Так продолжалось до 25 октября 1917 года – Великой октябрьской социалистической революции.

Сразу после захвата власти большевики создают отряды рабоче-крестьянской милиции для охраны порядка и Всероссийскую чрезвычайную комиссию (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем (которые выполняют те же функции, что и ликвидированные МВД и Отдельный корпус жандармов, но на принципиально иной идеологической базе).

Чуть позже к ним присоединят войска пограничной охраны ВЧК – так фактически возродится внутренняя стража. Функции этих войск, по сути, были теми же самыми, что и до революции: охрана важных промышленных объектов, железнодорожных линий и морских и речных портов, помощь при наведении порядка, организация эвакуации при наводнении и других стихийных бедствиях.

24 февраля 1918 года Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) принял постановление о формировании первого автобронеотряда при ВЧК. А уже 7 марта коллегия ВЧК приняла решение об объединении всех отрядов ВЧК и установлении для них единых принципов организации и использования. 18 марта коллегия подтвердила решение о слиянии всех отрядов в единый Боевой отряд ВЧК.

Но сил было еще недостаточно, и 8 апреля Ф.Э. Дзержинский обратился к командующему Московским военным округом с просьбой передать ВЧК Красный советский финляндский отряд. 22 апреля Всероссийский центральный исполнительный комитет дал согласие на откомандирование в распоряжение ВЧК 1-го Всероссийского отряда из Твери. Одновременно с созданием Боевого отряда формировались отряды при Чрезвычайных комиссиях на местах. Их численность устанавливалась исполкомами местных Советов по согласованию с ВЧК и, как правило, составляла 30 человек, которые объединялись в отдельные отряды (по губерниям).

В Великую Отечественную войну войска НКВД вступили в бой с фашистами одними из первых – такова была особенность службы. Например, в Брестской крепости оборону вместе с другими подразделениями РККА держал 132-й отдельный батальон конвойных войск НКВД.

И во время войны, и после нее Внутренние войска продолжали нести и основную свою задачу: охрана важных промышленных объектов, транспортных магистралей, охрана общественного порядка. А с 70-х годов к этому прибавились обязанности по охране атомных электростанций, в том числе Чернобыльской.

Солдаты внутренних войск, прибывшие в Фергану для решения межэтнических конфликтов, 1989 год

В 1969 году министр внутренних дел Николай Щелоков утвердил основной отличительный (ведомственный) цвет в форме Внутренних войск – им вновь после полувекового перерыва официально стал краповый (темно-бордовый). Вскоре появился и отличительный знак спецназа СССР – краповый берет.

Распад СССР прямо не сказался на деятельности Внутренних войск, но в 1992 году из МВД в Министерство юстиции забрали всё управление исполнения наказаний вместе с конвойными подразделениями. Теперь заключенных охраняют бойцы ФСИН.

5 апреля 2016 года указом президента была создана Росгвардия, основой которой стали Внутренние войска. Они по-прежнему несут боевую службу на АЭС, транспортных магистралях, охраняют промышленные предприятия и проводят контртеррористические операции.

Сегодня на плечах Росгвардии лежит обеспечение общественной безопасности, охрана общественного порядка, охрана важных государственных объектов, специальных грузов; участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в обеспечении режима чрезвычайного положения, военного положения, в территориальной обороне Российской Федерации.

Бойцы войск национальной гвардии продолжают нести боевую службу в любом регионе Российской Федерации: они охраняют плавучую АЭС на Камчатке и Крымский мост, обеспечивают конституционный порядок в Северо-Кавказском регионе, борются с бандитизмом и нелегальным экспортом леса. Особенность службы такова, что многие истории еще много лет будут оставаться секретными.

Верные своему призванию и присяге, вы являетесь надежной опорой государства, выполняете важнейшие задачи, направленные на защиту закона, государственных интересов и обеспечение безопасности граждан. Вас отличают высокий профессионализм, мужество, верность служебному долгу, стремление прийти на помощь тем, кто в ней нуждается

Росгвардия неоднократно доказывала, что способна дать отпор любым посягательствам со стороны деструктивных сил, покушающихся на основы российской государственности.

От всего сердца желаем вам, членам ваших семей здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в делах во имя процветания нашей Родины! С праздником!

ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник

Штампы из боевиков об оружии, не имеющие ничего общего с реальностью

Поздравляя жителей города, свердловский депутат пожелал недоброжелателям смерти

Полмиллиона автомобилей Tesla отзывают из-за вероятных дефектов

30 фактов о нашем мире, которые заставляют взглянуть на него по-новому

"Смак" в невесомости: российские космонавты показали, как готовят селедку "под шубой"

Праздник всплывающих фар: два десятка спортивных автомобилей ушедшей эпохи

Что будет, если пройтись с коробкой от PlayStation 5 по неблагополучным районам

Засмущали Ивана: Пегова и Рудова пришли на съемки в откровенных платьях (3 фото)

Когда Санта пугает: подборка старых фото с не самым веселым Дедом Морозом

"Он все еще здесь": 8 лет назад Михаэль Шумахер разбился на горнолыжной трассе

Аменхотепу I впервые сделали компьютерную томографию

"Хоронить неприятно": священник из Полтавы наказал прихожанам не умирать зимой

Хирург наглядно показал, насколько крепкими бывают импланты

Мамочка ушла: чего вы не знали об Ангеле Меркель и ее связях с Россией

Бывшая узница Освенцима получила 2500 открыток от подписчиков в ТикТоке

Голливудские звезды, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса

В Ингушетии расстреляли сына высокопоставленного чиновника из Чечни

32 творения татуировщицы из Бразилии, которая не умеет рисовать

Отличный кадр: связи персонажей в фильмах Тарантино

Институт РАН потратил 742 тысячи рублей на изучение зла и ада

Волшебство существует?! Сообразительная девочка и механическое фортепиано

Вооружённые силы Российской империи — регулярная армия и флот, а также иррегулярные войска (казаки), созданная первым русским императором Петром I на основе начавших появляться в России ещё в период царствования его отца т.н. полков иноземного строя, с учётом новейших европейских достижений в этой области. Заменила иррегулярные поместные войска, являвшиеся феодальным пережитком, и стрелецкие части, выступившие против Петра I в период борьбы за власть и затем репрессированные им. Первоначально Вооружённые силы Российской империи формировалась на основе рекрутской повинности (также до середины XVIII века сохранялась обязательная служба дворян), со второй половины XIX века после военной реформы Александра II — на основе всеобщей воинской обязанности.

Содержание

Конец XVII — первая половина XIX века

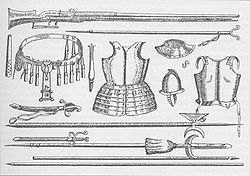

Вооружение так же было изменено на европейский лад. Пехота была вооружена гладкоствольными ружьями со штыками, шпагами, тесаками, гранатами. Драгуны — карабинами, пистолетами и палашами. У офицеров были ещё протазаны и алебарды, не лучшее оружие для боя. Аналогичным образом была изменена и униформа.

20 октября 1696 года Боярская дума постановила основать военно-морской флот. Корабли строились с помощью европейских инженеров, и уже к 1722 году у России был хороший флот из 130 парусных и 396 гребных кораблей. [2]

После этого, вплоть до середины XIX века, особо серьёзных изменений в устройстве вооружённых сил не происходило. Во второй половине XVIII века в пехоте появились егеря, в коннице — кирасиры и гусары. На вооружение были приняты ружья с кремневыми замками образца 1753 года. [1] В систему подготовки войск значительный вклад внёс Александр Васильевич Суворов. В 1810 году по инициативе А. А. Аракчеева начались применяться военные поселения. К 1853 году численность армии составляла порядка 31 тысячи командного состава, 911 тысяч солдат в регулярных, 250 тысяч в иррегулярных войсках. [1]

Вторая половина XIX — начало XX века

В начале XX века продолжалось активное развитие военной техники. В 1902 г. в вооружённых силах появляются бронеавтомобили (автомобильные войска), в 1911 г. — военная авиация (Императорский военно-воздушный флот), в 1915 г. — танки (танковые войска). Но чиновники предпочитали использовать иностранные разработки, чем поддерживать русских изобретателей. Поэтому не получили применения многие успешные проекты, такие как танк Пороховщикова, автомат. Однако, например, самолёты Сикорского производились и были не хуже иностранных. Но всё же большинство серийной техники снабжалось комплектующими французского, английского, американского или итальянского производства или разработки. На вооружение поступали пулемёт Максим, новые орудия калибров 76—152 мм, автоматы Фёдорова. Но всё же техники крайне недоставало, хотя по боевой подготовке русская армия не уступала армиям западноевропейских стран. [1]

В первые годы XX века основной организационной единицей вооружённых сил был корпус, состоявший из 1 кавалерийской и 3 пехотных дивизий. При каждой пехотной дивизии в военное время создавался конный казачий полк. К началу первой мировой войны состав корпуса изменился. Он стал состоять из 2 пехотных дивизий. Конный казачий полк стал создаваться не при пехотной дивизии, а при корпусе.

К Первой мировой войне численность вооружённых сил достигла 1 423 000 человек, а после мобилизации составила 5 338 000 чел., на вооружении было 6848 лёгких и 240 тяжёлых орудий, 4157 пулемётов, 263 самолёта, свыше 4 тысяч автомобилей. [1] К октябрю 1917 года численность армии достигла 10 млн. чел., хотя на фронте находилось лишь около 20% её общей численности [3] . В ходе войны было мобилизовано 19 млн. человек — почти половина мужчин призывного возраста. Существовали затруднения в снабжении армии снарядами, продовольствием, винтовками (использовалась некоторая часть трофейных винтовок, а также предоставленных союзниками).

Другой пример: наследник российского престола был встречен на пристани города Углича огромной толпой горожан и крестьян из окрестных сел. Будущий император Александр III со свитой долго не мог пройти сквозь плотную массу людей к городскому собору, а расчищать ему дорогу было некому, так как на весь уездный город Углич приходилось всего 2 полицейских чина.

Полиция в Российской империи была очень малочисленной структурой, численность полицейских чинов в губерниях редко превышала две-три сотни человек. Так, в начале XX века в Калужской губернии служили полицмейстер с помощником и секретарь, три пристава с помощниками, двенадцать околоточных надзирателей, двадцать старших и восемьдесят младших городовых.

В Хабаровске число полицейских составляло 30 человек (включая переводчика с китайского и маньчжурского языков), во Владивостоке — 136, в Ростове-на-Дону — 57.

В уездных городах, имеющих не более 2000 жителей, полагалось по закону от 14 апреля 1887 г. не более 5 городовых. В сибирских городских центрах с населением от 2 тыс. жителей и более число городовых определялось из расчета один городовой на 400 горожан[71]. Так, в 1909 г. в Новониколаевске (будущий Новосибирск) службу в полиции проходили полицмейстер, секретарь, два столоначальника, один журналист, два частных пристава, шесть околоточных надзирателей и шестьдесят городовых[73].

На каждых четверых городовых полагался один старший городовой. Оклад по должности городовых оставлял желать лучшего: старшему городовому полагалось не свыше 420 руб. в год, младшим - не свыше 360 руб., не считая 25 руб. ежегодно на обмундирование. Денежное содержание рядовых сотрудников полиции было почти в пять раз меньше размеров зарплат полицейских начальников - полицмейстеров и уездных исправников.

Небольшие денежные оклады городовых объяснялись еще и тем, что расходы на содержание городских полицейских команд по-прежнему было возложено не на МВД, а почти полностью ложились на средства из городских бюджетов. Городские управы были обязаны также отводить для полиции помещения с отоплением и освещением и выделять средства на вооружение сотрудников (закупались шашки и револьверы). На городовых было возложено несение патрульно-постовой службы, специально подчеркивалось, что их нельзя использовать в качестве рассыльных или сторожей при полицейских управлениях. Специальным законом 1884 г. была установлена единая форма обмундирования для сотрудников городской и уездной полиции. Околоточные надзиратели, полицейские урядники, конные стражники и городовые были обязаны иметь на вооружении шашку и револьвер, который был необязательным для сельских стражников.

В компетенцию полиции входил очень широкий круг полномочий: не только непосредственная борьба с преступностью, но и административная деятельность. Важным направлением административной деятельности российской полиции дореволюционного периода являлось осуществление паспортного режима. Паспорта и обязательная их регистрация в полиции были узаконены еще в правление Петра I. Жесткий паспортный режим служил целям административно-политического надзора за населением. Закон устанавливал для представителей разных сословий и вероисповеданий разные виды паспортов и различный порядок их выдачи. Для лиц податных сословий (крестьяне и мещане) в паспорт вносились отметки об уплате податей и сборов.

Полиция была поставлена под достаточно жесткий контроль прокуратуры (функции которой также были изменены судебной реформой 1864 г.). Прокурор получил право привлекать к ответственности полицейских, о чем ставил в известность начальника полиции (полицмейстера или исправника), а в случае должностных преступлений прокурор имел право поставить вопрос об увольнении со службы и заключении виновного под стражу. За прямые нарушения законов виновные сотрудники полиции по распоряжению начальства предавались суду. Вчинять иски для возмещения вреда и убытков, причиненных действиями сотрудников полиции, получили право физические лица.

В ходе попытки революции 1905-1907 гг. полиция столкнулась с ранее неизвестным для себя явлением - массовыми беспорядками, которые происходили в основном в крупных торгово-промышленных и транспортных центрах. Со временем массовые беспорядки приобрели политический характер, что делало их еще более опасными для существовавшего политического режима. Массовые беспорядки привели почти в полное замешательство руководство местных органов внутренних дел, которое было не способно устранить их обычными правовыми средствами.

После революционных событий 1905-1907 гг. правительство попыталось повысить эффективность деятельности полиции, стабилизировать криминогенную обстановку. После событий 1905—1907 гг. почти в два раза были увеличены расходы на полицию. Министр внутренних дел в 1908 г. получил право учреждать в европейской и азиатской России на частные средства должности полицейских урядников и стражников как в городских поселениях, так и вне их[83]. Однако общая численность полиции была совершенно недостаточна для огромной, многонациональной и поликонфессиональной империи. К началу 1917 года общая численность сотрудников органов внутренних дел на территории нынешних Российской Федерации, четырнадцати республик ближнего зарубежья, большей части Польши и отчасти Финляндии была доведена до 145 тысяч человек. Отдельный корпус жандармов к 1917 году насчитывал в своих рядах 1000 офицеров и 10 000 нижних чинов, при этом большая часть чинов корпуса была задействована в обеспечении безопасности железных дорог, на долю собственно политической полиции оставалось менее трети. Если сложить численность жандармов и полицейских, получится 156 тыс. служащих органов правопорядка. Это в среднем 1 полицейский примерно на 1140 граждан.

В штатах МВД СССР в 40-х годах около 900 тыс. чел., не считая бойцов внутренних войск и спецподразделений. Войска МВД насчитывали чуть менее 700 тыс. чел. Получается 1 сотрудник на 106 граждан.

Численность МВД в сегодняшней России примерно 850 тыс. чел, плюс Нацгвардия 340 тыс. Это 1 сотрудник на 120 граждан примерно.

Читайте также:

- Следствием каких видов социальных конфликтов может быть экстремизм обществознание 7 класс

- Какую ошибку допустили американцы при подделке паспортов

- Что будет если сделать укол выше положенного места

- Что такое заседание совета общественного пункта охраны правопорядка

- Как по новому будет рассчитываться мрот