Как еще называют уголовное право

Обновлено: 28.06.2024

Уголовное право: определение, предназначение, функции, методы регулирования

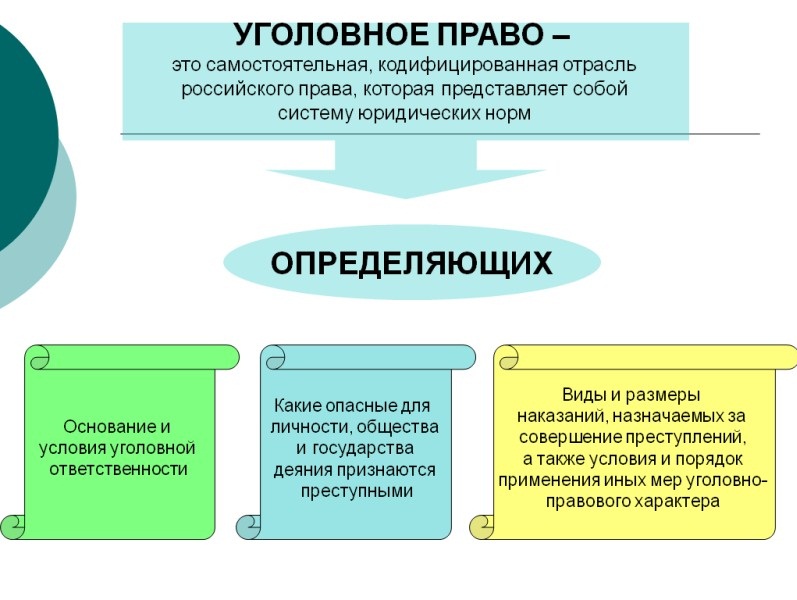

Уголовное право – это самостоятельная отрасль российского права, представляющая собой совокупность юридических норм, определяющих:

- принципы и основания для уголовной ответственности;

- понятия и виды преступлений;

- цели, виды и систему наказаний, а также порядок их назначения;

- условия освобождения от уголовного наказания.

Уголовное право неразрывно связано с нормами права других отраслей законодательства Российской Федерации и, угрожая наказанием, является гарантом защиты закреплённых в них норм, принципов и ценностей. Уголовное право призвано защищать:

- человека от посягательств на его здоровье, жизнь, честь, достоинство, свободу;

- духовную и физическую неприкосновенность личности и её жилища;

- тайну коммуникаций (телефонных переговоров, почтовой переписки и т. п.);

- общественную безопасность и порядок;

- конституционный строй Российской Федерации;

- порядок государственного управления.

В этом заключается объективное предназначение и основная задача норм уголовного права.

В соответствии с предназначением уголовное право реализует свои специфические функции одновременно по трём направлениям:

- защитному (охранительному);

- превентивному (предупредительному);

- воспитательному (регулятивному).

Предметом регулирования уголовного права являются общественные отношения, среди которых современная юриспруденция выделяет также три основных направления:

- охранительное, возникающее между субъектом, совершившим противоправное деяние и представителем государства – дознавателем, следователем, прокурором, судьёй;

- предупредительное, направленное на удержание граждан от действий, нарушающих закон, посредством угрозы наказания;

- регулятивное, наделяющее граждан правом причинения вреда здоровью иным лицам при защите от опасных посягательств.

Для каждого из вышеперечисленных направлений общественных отношений существует специальный метод правового регулирования.

Охранительное направление регулируется посредством властного применения санкций уголовно-правовых норм, предупредительное – посредством установления уголовно-правовых запретов, регулятивное – посредством дозволения, т. е. наделения граждан правом применять в том числе и физическую силу в случаях необходимости самообороны.

Принципы правового регулирования

В основе Уголовного Кодекса РФ лежат принципы:

- Законности, предполагающий установление, применение и осуществление уголовной ответственности в строгом соответствии с правовыми нормами УК РФ, который в свою очередь определяет меру преступного деяния, его наказуемость и другие последствия, носящие уголовно-правовой характер. Согласно этому принципу, все граждане, представители следственных органов, прокуратуры и судов обязаны при рассмотрении вопросов уголовной ответственности руководствоваться исключительно УК РФ. За деяния, прямо не прописанные в УК РФ, привлекать к уголовной ответственности запрещено.

- Равенства граждан перед законом. Согласно статье 4 УК РФ, этот принцип заключается в том, что субъекты, преступившие закон, равны перед ним независимо от:

- происхождения;

- национальности;

- языка;

- места жительства;

- должностного или имущественного положения;

- религиозных убеждений;

- принадлежности к тем или иным общественным организациям и структурам;

- пола;

- расы.

На основе этого же принципа в отечественном уголовном праве предусмотрен перечень условий, при которых лицо может быть освобождено от уголовной ответственности.

- Справедливости, являющийся наиважнейшей уголовно-правовой нормой. Согласно ей, меры уголовно-правового характера, включая наказание, применяемые к субъекту, преступившему закон, должны соответствовать характеру и степени общественной опасности, особенностям личности преступника (т. е. должны быть индивидуализированы), а также обстоятельствам совершения деяния.

Каждый из первых четырёх принципов – законности, вины, гуманизма и равенства перед законом – характеризует лишь один аспект справедливости, в то время как последний – принцип справедливости – по сути является обобщающим для всех остальных.

Кроме вышеизложенных принципов, в основах уголовного права традиционно закреплены и другие. Особое место среди них отведено принципу неотвратимости уголовного наказания, требующему, чтобы ни единое уголовное деяние не осталось без соответствующего уголовного возмездия. Реализация этого принципа крайне важна для повышения эффективности борьбы с преступностью и является основным показателем качества правоохранительной деятельности уполномоченных госорганов и должностных лиц.

Правовое обеспечение действия Уголовного Кодекса РФ

Нормы действующего уголовного права являются неотъемлемой частью российской правовой системы и основываются на положениях Конституции РФ, нормах международного права и иных общепринятых принципах.

Уголовный Кодекс РФ является единственным системным документом уголовного законодательства. Каждый новый принятый закон, предполагающий уголовную ответственность, в обязательном порядке должен быть включён в УК РФ (как единую уголовно-законодательную базу) в качестве поправки. Ни один уголовный закон или поправка к нему не могут действовать автономно от УК РФ.

В настоящее время на всей территории Российской Федерации действует Уголовный Кодекс РФ, принятый правительством страны 24 мая 1996 года, подписанный президентом государства 13 июня 1996 года и вступивший в силу 1 января 1997 года. За прошедшие два десятилетия данный законодательный акт был серьёзно откорректирован посредством множества поправок, оформленных в виде законов и учитывающих новые реалии экономической, политической и социальной жизни страны.

Особенности действия уголовного закона в пространстве и во времени

Важной отличительной характеристикой уголовного законодательства является его функционирование в пространстве и во времени. Критерии действий заложены в Конституции Российской Федерации и нормативно-правовой базе УК РФ.

Действие во времени

Согласно общепринятому правилу, преступление и меры по его наказанию определяются законами и нормами, действовавшими в момент совершения противоправного деяния, т. е. законом, который уже вступил в силу на момент совершения преступления, но не утратил своего действия. Закон считается вступившим в силу не с момента принятия, а с момента опубликования (т. е. неопубликованный правовой акт юридической силы не имеет и привлечь по нему к ответственности нельзя).

В ст. 54 Конституции РФ закреплены некоторые положения, регламентирующие дополнительные правила действия УК, позволяющие рассматривать закон как усиливающий наказание, так и смягчающий его. При этом законы, смягчающие наказание, имеют обратную силу, а усиливающие наказание – нет.

К нормам закона, усиливающим уголовную ответственность, можно отнести нововведения, которые:

- дают преступлению более жёсткую квалификацию, которая может не изменить само наказание, но привести к более тяжёлым отрицательным последствиям, например, переквалификации преступления в категорию тяжких;

- вводят более строгое основное наказание;

- увеличивают максимальные или минимальные санкции;

- сокращают возможности условно-досрочного освобождения, что отягчает ответственность.

Любые подобные нормы закона, усиливающие наказание, обратной силы не имеют.

В свою очередь поправки к закону, смягчающие наказание за то или иное деяние, всегда имеют обратную силу, т. е. могут быть применены к преступлениям, совершённым до их (поправок) вступления в юридическую силу.

Действие в пространстве

Функционирование уголовного закона в пространстве определяется принципами:

- территории;

- гражданства;

- реальности;

- универсальности.

Территориальный принцип рассматривается как основополагающий. Согласно ему, все лица вне зависимости от гражданской принадлежности, совершившие противоправные деяния на территории Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности.

Согласно Конституции РФ (ст.67) к принадлежащим Российской Федерации относятся:

- территории субъектов федерации;

- акватории морей и воздушное пространство над ними, находящиеся в пределах государственной границы;

- внутренние воды;

- территории распространения континентального шельфа;

- морские акватории, входящие в соответствии с актами международного права в 200-мильную Экономическую зону;

- территории гражданских речных, морских и воздушных судов, имеющих российскую приписку и находящихся в нейтральных водах Мирового океана или международном воздушном пространстве;

- территории военных речных, морских и воздушных судов вне зависимости от места нахождения.

Территории российских посольств и консульств, расположенных на территориях иностранных государств, фактически не являются территориями РФ, но признаются таковыми на основании действующего на международном уровне принципа экстерриториальности со всеми вытекающими правами: на их территориях действует статус дипломатического иммунитета.

Принцип гражданства подразумевает, что все граждане России, а также постоянно проживающие на территории РФ апатриды (лица без гражданства), находящиеся за пределами РФ и совершившие там преступления против интересов РФ, попадают под действие уголовного закона РФ при условии, что против них отсутствует решение суда иного государства, вынесенное по данному деянию.

Принцип реальности подразумевает, что все иностранные граждане, а также лица, не имеющие гражданства, которые не проживают постоянно на территории РФ и совершили преступления за пределами РФ попадают под уголовную ответственность РФ в случае, если совершенное противоправное деяние было направлено против Российской Федерации.

Принцип универсальности относится к категории принципов международного права. Согласно ему, каждое правовое государство обязано применить меры уголовного права своей страны к преступнику, совершившему противоправное деяние как в отношении этой страны, так и любой другой, независимо от того, где было совершено это преступление и кем является лицо, преступившее закон. Это означает, что меры уголовной ответственности, предусмотренные УК РФ, могут быть применены к иностранным гражданам и апатридам, не проживающим постоянно на территории РФ и совершившим преступное деяние вне пределов РФ, в случаях, предусмотренных международным правом, но при условии, что преступник или преступники не были осуждены на территории иностранного государства по этому преступлению.

Уголовное право как самостоятельная отрасль российского права представляет собой систему установленных государством юридических предписаний, определяющих понятие преступного деяния, основание уголовной ответственности, виды и признаки конкретных составов преступлений, наказания за их совершение, условия освобождения от уголовной ответственности и наказания, а также регулирующих иные отношения, возникающие в связи с совершением общественно опасного деяния.

Предмет уголовного права как отрасли права образует совокупность общественных отношений, возникающих в связи с совершением лицом преступления. Основанием для возникновения данных отношений является юридический факт совершения лицом общественно опасного деяния, запрещенного Уголовным кодексом РФ.

Структуру уголовно-правового отношения традиционно образуют следующие компоненты: объект, субъекты и содержание (слагаемое из юридических обязанностей и субъективных прав субъектов рассматриваемых правоотношений).

Объектом уголовного правоотношения выступают охраняемые от преступных посягательств общественные отношения – объекты уголовно-правовой охраны (отношения, связанные с личностью, собственностью, установленным порядком осуществления экономической деятельности, общественной безопасностью и общественным порядком и т.д.). Субъектами уголовного правоотношения являются государство, в лице соответствующих органов власти, и лицо, совершившее преступление.

Содержание уголовно-правовых отношений весьма специфично.

Так, юридическая обязанность лица, виновного в совершении преступления, состоит в том, чтобы претерпеть установленные уголовным законом лишения либо ограничения своих прав (данные лишения и ограничения могут быть личного, имущественного и организационного характера). Субъективным правом лица, совершившего преступление, как субъекта уголовного правоотношения, является гарантированная положениями УК РФ и УПК РФ возможность быть ответственным лишь за такое деяние, которое в полной мере отвечает признакам конкретного преступления, указанного в Особенной части УК РФ. Иными словами, никто не может подвергнуться уголовному преследованию за деяние, которое не содержит признака (признаков) преступного. В этом состоит провозглашенное Конституцией РФ и охраняемое законом право лица на защиту от необоснованного привлечения к уголовной ответственности.

Субъективные права и обязанности государственных органов как субъектов уголовных правоотношений соотносятся с правами и обязанностями лица, совершившего преступление, и заключаются в следующем. На органы государственной власти возлагается юридическая обязанность привлечь виновное в совершении преступления лицо к уголовной ответственности, и для выполнения данной обязанности госорганы наделяются правом осуществления определенных законом действий для изобличения преступника.

3. Метод уголовного права

Под методом уголовного права надлежит понимать совокупность приемов и способов, посредством которых осуществляется регулирование общественных отношений, входящих в предмет отрасли уголовного права. Уголовное право использует три основных метода: установление законодательного запрета на совершение определенного общественно опасного деяния; установление наказания за нарушение указанного запрета; наделение субъектов уголовных правоотношений правом на причинение вреда для защиты общественных интересов.

Основным является метод запрета, который реализуется при установлении законодательных запретов на совершение общественно опасных деяний под угрозой применения самой строгой меры государственного принуждения – уголовного наказания.

С методом запрета непосредственно связан второй метод уголовно-правового регулирования – применение санкций уголовно-правовых норм. Специфика его обусловлена тем, что никакая другая отрасль права не предусматривает таких суровых последствий нарушения правового запрета.

Еще одним методом нормативного регулирования общественных отношений, образующих предмет уголовного права, является метод наделения граждан правом на совершение определенных действий. В ряде случаев возникают ситуации, при которых происходит столкновение нескольких охраняемых законом общественных интересов. При этом сохранение одного из них становится возможным только путем нанесения вреда другому. В данной связи, при наличии соответствующих условий, уголовный закон наделяет лицо правом на причинение определенного ущерба в целях защиты охраняемого социального блага. Так, например, при необходимой обороне (ст. 37 УК РФ), обороняющийся, причиняя вред лицу, совершающему преступление, тем самым защищает интересы личности, общества и государства. На этом основании указанное деяние не может быть признано преступным и лицо его совершившее не подлежит уголовной ответственности.

4. Система уголовного права

Российское уголовное право как отрасль права и как учебная дисциплина подразделено на Общую часть и Особенную часть.

Общая часть (разделы первый и второй) включает нормы уголовного права, отражающие:

- задачи и принципы уголовного законодательства,

- вопросы действия уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц;

- понятие и категории преступлений;

- формы множественности преступлений;

- условия, образующие основание уголовной ответственности (возраст, вменяемость, формы вины);

- особенности уголовной ответственности за неоконченное преступление и преступление, совершенное в соучастии;

- обстоятельства, исключающие преступность деяния.

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних рассматриваются в пятом разделе: виды наказания и назначение его несовершеннолетнему; применение принудительных мер воспитательного воздействия; условно-досрочное освобождение; сроки давности и т.д.

Иные меры уголовно-правового характера (принудительные меры медицинского характера и конфискация имущества) сгруппированы в шестом разделе.

Особенная часть уголовного права включает в себя нормы, определяющие конкретные преступления по их родам и видам, а также определяющие наказания за их совершение. Система преступных деяний, в соответствии с действующим уголовным законодательством, выглядит следующим образом:

- преступления против жизни, здоровья личности;

- преступления против свободы, чести и достоинства личности;

- преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности;

- преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина;

- преступления против семьи и несовершеннолетних;

- преступления против собственности;

- преступления в сфере экономической деятельности;

- преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях;

- преступления против общественной безопасности и общественного порядка;

- преступления против здоровья населения и общественной нравственности;

- экологические преступления;

- преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта;

- преступления в сфере компьютерной информации;

- преступления против основ конституционного строя и безопасности государства;

- преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

- преступления против правосудия;

- преступления против порядка управления;

- преступления против военной службы;

- преступления против мира и безопасности человечества.

5. Место уголовного права в системе отрастей права

Уголовное право по своей природе, сфере действия, целям близко соприкасается с другими отраслями российской системы права.

Так, административное право предусматривает возможность применения мер принуждения при совершении административного правонарушения. Эти меры также обладают превентивным характером. Однако они отличаются от уголовно-правовых мер принуждения тем, что применяются за менее опасные для общества нарушения. Меры административного и уголовного принуждения отличаются правовыми последствиями их применения. В отличие от административных мер применение норм уголовного права порождает судимость.

Однако отмеченное сходство не лишает самостоятельности эти отрасли права, каждая из которых имеет свой предмет и метод регулирования. Предметом уголовного права выступают отношения, порожденные фактом совершения преступления. Предметом уголовно-исполнительного права являются отношения, возникающие в связи со вступлением обвинительного приговора в законную силу.

Быстрое и полное расследование и судебное разрешение уголовных дел, осуществляемые с целью установления виновных лиц и назначения им соразмерного наказания, регламентируются нормами уголовно-процессуального права. Эти нормы регулируют деятельность органов суда, прокуратуры, дознания и предварительного следствия, их отношения друг с другом и гражданами. В зависимости от того, насколько объективно и всесторонне будут выяснены все обстоятельства расследуемого преступления и с их учетом определена мера наказания, будет восприниматься справедливость обвинительного приговора самим осужденным и другими лицами. Данное обстоятельство оказывает существенное влияние и на достижение целей наказания, и на эффективность предстоящего исправительного воздействия. В этом заключается взаимосвязь уголовного и уголовно-процессуального права.

Гражданское, трудовое, семейное и другие отрасли права, регулируя конкретные области общественных отношений, охраняют их от действий, не обладающих высокой степенью общественной опасности. Это, в свою очередь, определяет характер применяемых мер к лицам, нарушившим нормы соответствующих отраслей права, например, принудительное изъятие имущества. Однако в числе общественных отношений, урегулированных этими отраслями права, есть такие, которые взяты под охрану уголовным правом. Так, государственное право устанавливает порядок избрания высших и местных органов власти. За нарушение этого порядка (заведомо неправильный подсчет голосов, воспрепятствование реализации избирательного права, подлог избирательных документов) уголовное право предусматривает уголовную ответственность. Таким образом, оно защищает общественные отношения, урегулированные нормами государственного права. Аналогичным образом можно проследить особенности взаимоотношения уголовного права и с другими отраслями права.

6. Задачи и функции уголовного права

Задачами уголовного права являются:

- охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств;

- обеспечение мира и безопасности человечества;

- предупреждение преступлений.

Решение указанных задач достигается путем закрепления в уголовном законодательстве основания и принципов уголовной ответственности, а также отдельных составов преступлений.

Задача предупреждения преступлений включает общую и частную превенцию уголовно-противоправного поведения. Общее предупреждение обеспечивается существованием уголовно-правового запрета. Специальное предупреждение достигается путем применения к лицам, совершившим преступления, мер уголовного наказания, а также принудительных мер медицинского характера.

Реализация задач уголовного права тесно связана с осуществлением его функций, которые делятся на охранительную, регулятивную, воспитательную и предупредительную.

Охранительная функция, являясь основной для уголовного права, выражается в охране указанных в Уголовном законе общественных отношений от преступных посягательств. При этом иерархия ценностей, защищаемых уголовных правом, выглядит в настоящее время следующим образом: личность – общество – государство.

Регулятивная функция определяется совокупностью закрепленных в нормах уголовного права ограничений, запретов и правил поведения, посредством которых упорядочиваются общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления или иного общественно опасного деяния.

Воспитательная функция уголовного права выражается в оказании на сознание субъектов правоотношений положительного воздействия и привитии им социально одобряемых взглядов. Установленные уголовным правом ограничения и запреты способствуют формированию должного уровня правосознания и правовой культуры, осознанию необходимости исполнения законодательных предписаний.

Предупредительная функция уголовного права направлена на профилактику совершения запрещенных законом преступных деяний. Рассматриваемая функция имеет два взаимосвязанных аспекта: общая и специальная (частная) превенция. Общее предупреждение направлено на всех граждан нашего общества. Частная превенция уголовного закона направлена на предупреждение новых преступных посягательств со стороны лиц, уже совершивших преступление.

Уголовное право представляет собой многоэлементную систему, включающую в себя не только уголовное законодательство, но и другие важные компоненты, такие как правосознание и правоприменение.

Как социальное явление, уголовное право не может быть определено вне связей с факторами, его обуславливающими, без указания на его главную цель: охрану наиболее важных общественных отношений.

![Понятие уголовного права. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ]()

Рисунок 1. Понятие уголовного права. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Сущность уголовного права

- как отрасль права;

- как отрасль законодательства;

- как наука;

- как учебная дисциплина.

Уголовное право – это совокупность юридических норм, определяющих преступность и наказуемость деяний, основания уголовной ответственности, систему наказаний, общие начала и условия их назначения, а также порядок освобождения от уголовной ответственности.

Как наука, уголовное право представляет собой систему взглядов, представлений и знаний об общих принципах и основаниях уголовной ответственности, об уголовно-правовых институтах и уголовно-правовых нормах.

В уголовном праве современной России выделяют две основные тенденции. Одна из них представляет собой последовательную борьбу с наиболее тяжкими преступлениями, применение самых суровых мер наказания к особо опасным рецидивистам, руководителям и активным участникам незаконных формирований.

Вторая тенденция предполагает реализацию принципа гуманизма, который заключается в смягчении наказания лиц, совершивших преступления, не представляющие большой общественной опасности. Разумное сочетание этих двух тенденций обеспечивает действенную борьбу с преступностью.

Готовые работы на аналогичную тему

Уголовное законодательство Российской Федерации

В отличие от других отраслей права, источниками которых наряду с законами могут являться постановления Правительства России По данной теме мы уже выполнили курсовую работу Правительство Российской Федерации подробнее и другие нормативные акты органов государственной власти, уголовно-правовые нормы должны быть выражены только в форме законодательного акта, принятого на федеральном уровне. Это объясняется повышенной опасностью уголовных преступлений, а также более серьезными наказаниями за их совершение.

Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации По данной теме мы уже выполнили курсовую работу Система наказаний по уголовному кодексу Российской Федерации подробнее был принят Государственной думой РФ 24 мая 1996 года, он вступил в силу с 1 января 1997 года. Уголовное законодательство нашей страны состоит исключительно из кодекса. В него же включаются вновь принимаемые законы, предусматривающие уголовную ответственность за какие-либо деяния.

Уголовный закон По данной теме мы уже выполнили курсовую работу Уголовный процесс подробнее – это нормативно-правовой акт, состоящий из взаимосвязанных юридических норм, одни из которых закрепляют основания и принципы уголовной ответственности и содержат общие положения законодательства, а другие определяют, какие общественно опасные деяния являются преступлениями.

В структуру Уголовного кодекса По данной теме мы уже выполнили курсовую работу уголовное право подробнее РФ входят общая и особенная части. Общая часть содержит следующие разделы:

В случае включения в Уголовный кодекс РФ По данной теме мы уже выполнили курсовую работу Уголовный Процесс подробнее новых статей, они помещаются в соответствующую главу, исходя из родового объекта посягательства, и обозначаются номером статьи, наиболее близкой к ней по содержанию, но с дополнением соответствующего цифрового показателя.

Уголовное право в российской правовой системе

Особое место, которое уголовное право занимает в российской правовой системе, обусловлено тем, что оно охраняет от преступных посягательств общественные отношения и ценности, которые регулируются другими отраслями права. Например, гражданским, трудовым, административным, уголовно-процессуальным и т.п.

Уголовное право России применяется в системе с другими отраслями права, поэтому оно тесно связано и взаимодействует с их соответствующими нормами. Например, с положениями конституционного права. В статье 54 Конституции РФ, в частности, предусмотрено, что закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Если впоследствии ответственность за него была устранена или смягчена, то применяется новый закон. Указанные конституционные положения нашли непосредственное отражение в статьях 9 и 10 Уголовного кодекса РФ.

Конституция РФ По данной теме мы уже выполнили реферат Конституция РФ подробнее провозглашает:

- никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников;

- каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом;

- в Российской Федерации По данной теме мы уже выполнили реферат Государственность России. подробнее признается идеологическое многообразие и многопартийность;

- запрещается деятельность общественных объединений, направленных на насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, подрыв безопасности государства, разжигание социальной, расовой, национальной или религиозной розни.

Все эти положения основного закона страны конкретизированы в соответствующих разделах Уголовного кодекса. Наиболее тесно уголовное право связано с уголовно-процессуальным правом, которое регламентирует порядок возбуждения, расследования и рассмотрения дел о совершенных преступлениях, а также регулирует основания и порядок применения судом принудительных мер воспитательного характера в отношении несовершеннолетних граждан.

Уголовное право взаимосвязано с административным правом, использует его положения при построении некоторых своих норм и институтов. Например, наличие составов кражи, мошенничества, присвоения или растраты чужого имущества при отсутствии признаков преступления невозможно определить без обращения к статье 7.27 Кодекса об административных правонарушениях По данной теме мы уже выполнили реферат Статья КоАП 5.33 подробнее , в которой определяются признаки мелкого хищения.

Нормы гражданского права оказывают влияние на решение уголовно-правовых вопросов, связанных с исчислением размеров причиненного преступлением материального ущерба, что сказывается на квалификации содеянного и мере наказания виновного лица.

Уголовное право России тесно связано с уголовно-исполнительным правом, регулирующим порядок и условия исполнения и отбывания наказаний, определяющим средства исправления осужденных, охраны их прав, свобод и законных интересов, оказание осужденным помощи в социальной адаптации. Уголовно-исполнительное право исходит из норм и институтов уголовного права, поскольку основным его назначением является реализация норм уголовного права о мерах наказания, назначенных по приговору суда.

Читайте также: