К чему привела бесплатная выдача гражданам россии ваучеров

Обновлено: 25.06.2024

Приватизация государственных предприятий в России проходила в сложные для страны 90-е годы, и многие экономисты считают ее примером того, как не нужно проводить приватизацию. Крупнейшие объекты хотели отдать в собственность народу, но контроль над ними захватила небольшая группа людей. С другой стороны, кто-то считает, что иного выхода и не было – а другие страны тоже были вынуждены пойти по этому пути. Мы попробовали разобраться, чьи идеи звучат разумнее, и сколько стоит один ваучер сейчас.

Первый этап большой приватизации

Через год Россия будет отмечать 30-ю годовщину одного из самых неоднозначных событий в истории страны – старта массовой приватизации через ваучеры. Изначально цель этого процесса была вполне понятной и логичной: все страны, которые свернули с социалистического пути на капиталистический, проходили через приватизацию. Это базовый принцип рыночной экономики – государство не может быть эффективным собственником.

Поэтому, уже в 1992 году в России стартует чековая приватизация, причем по совершенно новому на тот момент формату: каждый житель страны становится не просто совладельцем народного достояния (как это было при СССР), а получает вполне реальную долю во вполне реальном предприятии.

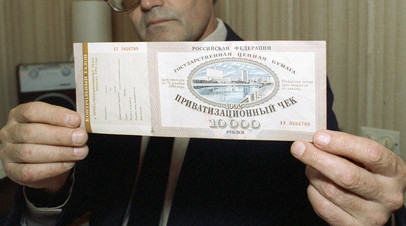

Приватизационный чек (их назвали ваучерами в народе) – государственная ценная бумага, которая, по изначальной задумке, была нужна для оплаты приватизации государственных и муниципальных предприятий в собственность граждан. Чеки выдавались на определенных условиях:

В итоге в России было выдано 144 миллиона ваучеров, их получили около 97% населения. Чаще всего владельцы вкладывали свои ваучеры в акции предприятий, где работали, по закрытой подписке (так использовали 50% всех чеков) – это допускалось, если владелец проработал на предприятии 7/10 лет (женщины и мужчины). Четверть чеков направили в чековые инвестиционные фонды, а еще четверть – продали.

Кстати, по одной из версий, 24 миллиона ваучеров их владельцы вообще не использовали.

Но эта же программа помогла создать первых российских миллиардеров. У истоков приватизации стояли Михаил Фридман, Олег Дерипаска, Владимир Потанин и другие – которые смогли скупить акции за ваучеры, задешево купленные у россиян. Рядовые россияне же скупили акции предприятий, которые вскоре обанкротились, как и чековые инвестиционные фонды (лишь некоторые из которых выжили и стали паевыми фондами).

Было ли в ваучерной приватизации что-то хорошее?

Из почти 150 миллионов россиян, получивших ваучеры, осталось примерно 40 миллионов акционеров – тех, кто реально вложился в какое-то предприятие. Чаще всего такие вложения были не лучшим выбором, и дивидендов владельцы не увидели. Из 646 чековых инвестиционных фондов выжили только 136, которые смогли начислить дивиденды своим акционерам.

Целью приватизации был не заработок для бюджета – государству просто было нужно отдать предприятия в частные руки, потому как само государство в один момент оказалось неспособно управлять ими. Более того – отдать не в руки олигархов, а распределить в народе. По факту, однако, именно ваучерная приватизация и создала первых российских олигархов.

Подавляющее большинство мнений касательно чековой приватизации в России – негативные. Эту операцию называют не иначе как аферой, аргументы обычно такие:

Российскую приватизацию 90-х годов действительно считают примером того, как нельзя приватизировать государственную собственность – вместо массового класса собственников в стране появилось совсем небольшое количество сверхбогатых людей, а бюджет на приватизации заработал копейки (по сравнению с реальной стоимостью приватизируемых объектов).

Тем не менее, раздаются голоса и в поддержку принятых тогда решений. Так, решение начать массовую приватизацию считают правильной – в тех условиях это было даже безопаснее, чем оставлять предприятия в госсобственности, да и так был запущен процесс структурной перестройки экономики. Правда, вопрос о том, как именно лучше всего было проводить приватизацию, остается открытым.

А принятая в итоге модель соответствовала всем требованиям – люди получили что-то на руки, формально все получили равный доступ к приватизации, а главное – в процедуре практически не было коррупционной составляющей (чеки выдавали действительно всем, и купить на них акции можно было почти всегда). В итоге государство избавилось от проблемы убыточных предприятий за очень короткий срок. Беда лишь в том, что эти предприятия не перестали быть убыточными и преимущественно обанкротились…

Чего стоит ваучер сейчас?

С тех пор выжили и некоторые другие предприятия, но за купленные в 90-е годы акции сейчас можно выручить совсем небольшую сумму денег. Многие предприятия успели разориться – а акционеры получают выплаты самыми последними в очереди (и очередь до них попросту не доходит – имущество предприятия заканчивается).

А может выгоднее было не использовать ваучер тогда, чтобы продать его сейчас? Обменять приватизационный чек на акции можно было до 30 июня 1994 года, то есть, в 2021-м поучаствовать в приватизации уже никак не получится. Но его можно продать.

Стоят ваучеры по-разному:

Важно также остерегаться подделок – за ваучерами с редкими номерами идет настоящая охота, а подделать документ 90-х годов выпуска при современных технологиях не так уж и сложно.

Те же ваучеры и не только: что было в других странах

Например, в Китае госсектор за 10 лет сократился с 80 до 30%, и за один только год от приватизации было получено больше 130 миллиардов долларов. В странах Южной Америки тоже провели весьма успешную приватизацию, которая пополнила бюджет благодаря качественной проработке процедуры. Среди успешных примеров называют приватизацию в Великобритании, которую начала Маргарет Тэтчер – процесс двигался медленно, зато государство получило максимум денег за проданные предприятия, и сами предприятия работают успешно.

В США же, наоборот, приватизация не дала ожидаемого эффекта – теперь там рассматривают другие концепции вроде государственно-частного партнерства и концессий.

В странах бывшего СССР в 90-е годы тоже проходила масштабная приватизация – но в каждой стране по-своему. Одной из самых успешных считается приватизация в Грузии – для продажи крупных предприятий государство организовало аукционы, которые давали более 10% доходов бюджета каждый год (хотя небольшие предприятия инвесторов не заинтересовали).

Другие же страны пошли по пути России. Например, власти Украины тоже проводили приватизацию по приватизационным имущественным сертификатом. Схема была примерно такой же – только сертификаты были именными. Результаты – плачевные, приватизация потерпела крах и усилила проблемы в украинской экономике. А главное – с тех пор начинается восхождение украинских олигархов, которые сейчас контролируют значительную часть экономики страны.

Такая же массовая приватизация была и в Казахстане – но там под приватизацию через приватизационные инвестиционные купоны отдали только наименее привлекательные предприятия, поэтому особого значения это не имело. При этом крупные предприятия государство продавало только по инициативе их коллективов.

Вчера исполнилось 20 лет российскому ваучеру. Корреспонденты "РГ" с помощью известных экспертов и обычных людей - участников приватизации вспомнили, как это было.

Двадцать лет назад президент России Борис Ельцин подписал указ, давший старт приватизации. Правительство планировало совершить беспрецедентный маневр: основная часть государственных предприятий должна была стать акционерными обществами и перейти в руки народа. Сказано - сделано. Для покупки госсобственности выпустили ваучеры - государственные ценные бумаги, номинальной стоимостью 10 тысяч рублей каждая, и раздали жителям большой страны. Всем: от мала до велика. На них-то и можно было купить свою долю госсобственности.

Но большинство людей плохо представляли себе, зачем нужны "красивые бумажки" и что с ними делать. Примерно треть населения, как потом выяснилось, решила вопрос просто: люди продавали ваучеры скупщикам. "Тогда как раз появились мужички с характерной прической, которые держали объявления "Куплю ваучеры, деньги - сразу". Вот им и сдал", - припомнил в разговоре с корреспондентом "РГ" один из несостоявшихся "капиталистов". Другой обладатель ваучера рассказал, что проиграл его в преферанс. Еще один респондент честно признался, что оставил парочку на память, а остальные - пропил.

Массовая перепродажа ваучеров привела к тому, что они дешевели на глазах. "Чтобы стимулировать население использовать ваучер по прямому назначению, указом президента были созданы чековые инвестиционные фонды (ЧИФы), - напомнил "РГ" заместитель управляющего Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Леонид Мищенко. - Сдавая туда ваучеры, люди становились акционерами ЧИФов. Те обменивали бумаги на акции различных предприятий и компаний. Но в итоге лишь 136 чековых инвестиционных фондов из 646 по итогам деятельности начислили дивиденды своим акционерам. Большинство прекратило работу, и кануло в никуда".

Ваучерная приватизация завершилась 30 июня 1994 года. Около 60 процентов предприятий перешли в частные руки. Акционерами разных акционерных обществ стали около 40 миллионов человек. Но, как отмечают эксперты, слой массовых собственников существовал формально. На деле распоряжаться и эффективно владеть собственностью смогла лишь незначительная часть населения страны.

Замдиректора Межведомственного аналитического центра Юрий Симачев считает, что плюсы у приватизации все-таки были. "Она позволила сформировать частные компании, круг собственников и запустить структурную перестройку экономики, - комментирует он. - А дальше вопрос тактики. Можно было проводить ее более эффективно, прозрачно, открыто и не в таком скоростном режиме. Хотя всем тогда казалось: чтобы изменения стали необратимыми, важно как можно скорее приватизировать госсобственность".

Сейчас в России планируют новую масштабную приватизацию. В необходимости ее проведения эксперты не сомневаются. "Нам не требуется огосударствление экономики. Это точно, - говорит Симачев. - Приватизация крупнейших госкомпаний - правильный шаг. Но опять же все будет зависеть от того, насколько она будет честной и открытый для инвесторов". Он добавляет, что приватизация полезна, если она сочетается с мерами по развитию конкуренции и улучшением инвестклимата.

Евгений Ясин, научный руководитель НИУ "Высшая школа экономики":

- Я свой отдал родственнице, и она купила акции на всю семью. Что с ними стало дальше, я даже не интересовался, потому что понимал: из этой идеи ничего не выйдет, на ваучерах много не заработаешь. Так что получить на свой ваучер два автомобиля я не рассчитывал. Помимо всего прочего, тогда в стране была очень большая инфляция, которая тоже не способствовала получению прибыли.

Руслан Гринберг, директор Института экономики Российской академии наук:

- Моя жена стояла два часа в очереди, чтобы сдать ваучеры в "Московскую недвижимость" (был тогда, если кто помнит, такой чековый инвестиционный фонд), хотя я ее и отговаривал. Дело кончилось, как и у 98 процентов российского народа, крахом.

Но я и тогда, и сейчас считаю, что история с ваучерами - самая грандиозная афера века. И серьезное поражение русской трансформации, которое задало траекторию нездорового развития страны на годы вперед. Все это нам еще предстоит исправлять.

Павел Медведев, доктор экономических наук, бывший финансовый омбудсмен:

Что делать с ваучером, было для меня драматической задачей. Дело в том, что у меня очень много родственников. А я уже тогда, двадцать лет назад, был депутатом и председателем подкомиссии по банковскому законодательству. И все думали, что я дам совет. Но кончилось все тем, что ваучеры я продал и раздал своим родственникам ничтожные суммы.

На самом деле реальная рыночная цена ваучера для обычного человека была очень низкая. Даже по сравнению с небольшими доходами моих родственников.

Виктор Геращенко, экс-глава ЦБ:

Я приобрел на ваучеры акции одной из небольших нефтяных компаний. А позже это предприятие купили большие компании и обанкротили его.

Кстати, в то, что с одного ваучера можно получить две "Волги", как тогда говорили, я не верил.

Ничего не вышло из этой затеи для большинства населения. Очень часто тогдашнее руководство заводов скупало по мизерной цене у работников ваучеры. И становилось владельцами предприятий.

Приватизационные чеки, они же ваучеры — являются одними из основных направлений в российских экономических структурах девяностого года. Когда СССР распался, то в Российской Федерации появились различные компании, которые занимались промышленными сферами, при этом, у них не было собственных владельцев. Первичные ваучерные потоки относились к 93 году.

Чтобы полноценным образом исключить простаивание и заводов и фабрик, госвласти запустили специальную программу, которая называется — приватизация. Фактически, это переводы государственных структур в частное владение. Необходимо учесть, что сами по себе процедуре были поставлены скверным образом. Однако по-прежнему не утихают вопросы от пользователей по поводу, каким образом можно получить деньги за ваучер? Именно об этом и пойдет сегодня речь представленном материале. Но обо всём по порядку.

Нормативный акт, который составляют юридические основные тезисы, могли иметь множество несоответствий, взаимного исключения и также не могли соответствовать юридическим практикам.

По состоянию на сегодня, завершающие этапы по приватизации оспаривают многие граждане, а подобные векторы по развитию являются неудачными. Государственные власти страны желали обеспечить сохранение работоспособности экономического развития и завели СССР в негативное русло, что впоследствии привело к плачевным результатам и тяжелейшему затяжному кризису, который может ощущаться и сегодня.

Выдача ваучера

Ваучеры подразумевали под собой документ, который закреплял за его обладателем права на определённые активы, например — заводов либо иных предприятий. Чтобы обеспечить благополучное получение этих активов, за ваучером необходимо было обратиться в банковские структуры и обменять этот документ на настоящие финансовые средства.

Нередко некоторые части подобных документов раздавали сотрудникам компании в обмен на заработную плату. Из-за откровенной нищеты граждан, в совокупности с малыми финансовыми знаниями, образовали возникновение предприимчивых дельцов, которые начали выкупать ваучер по чрезвычайно низкой цене. У тех граждан, которые оказались наиболее подкованными в этой теме, в руках оказался настоящий актив, благодаря которому они смогли полноценно извлечь выгоду.

Те граждане, которые обзавелись этими документами, не знали в полной мере, что с ними предпринять, поэтому зачастую старались либо продать их, либо каким-то способом осуществить их инвестирование. И здесь снова сыграл злую шутку недостаточный уровень по образованию в новых капиталистических устоях, и тем самым это поспособствовало передаче документов в обладание чекового инвестиционного фонда и мошеннических контор, например — МММ.

О надежности вложения средств, можно прочитать интересную статью: Самое надежное вложение денег - куда можно положить или инвестировать

Доходы с чека

Формальным образом, держатели, которые имели представленные сертификаты, могли без особого труда стать совладельцами какой-либо компании, что давало им права для получения доходов с дивидендов, что в полной мере приводило к значительной прибыли. Однако подобные передачи документов в пользование ЧИФа, а также иных компаний, зачастую приводили к преступным схемам. В момент передачи собственных сертификатов, инвесторы расписывались в специальных соглашениях по полным полномочиям при владении этим документом, что обеспечивало их доходы и перепродажи.

Важно: В конечном счёте, большая часть держателей, которые являлись обычными рабочими, отдавали собственные сертификаты в пользование мошенникам. С 94-97 гг. число подобных организаций уменьшилось в 2 раза, что позволяет без особого труда определить, сколько ценных бумаг ушло в оффшор.

По прошествии определённого количества времени, в 98 г. подобные организации переименовали в ПИФ, однако к этому моменту большинство граждан разочаровались и перестали следить за собственными ценными бумагами.

Первые ваучерные фонды

Наиболее крупной организацией на тот момент стал Первый ваучерный фонд. Его официально зарегистрировали в 93 г. в столице. Организация выполняла деятельность по тому, чтобы привлечь активы, после чего использовала эти сертификаты для того, чтобы получить доходы от предприятия-эмитента или на торговых площадках фондовых рынках Российской Федерации.

Важно: Необходимо отметить, что и сегодня имеются определённые возможности для получения денежных средств, в соответствии с сертификатами ПВФ.

Прошло 25 лет, но организация по-прежнему осуществляет собственную деятельность. За этот длительный период было множество, раз изменено её наименование и юридические адреса. Следует отметить, что 16 и 17 годах, компания полноценно погасила собственные долговые обязанности по выплатам дивидендов.

Хронология ПВФ

Спустя десятилетие в 2003 году проходит собрание владельцев на котором компанию переименовывают в Пиоглобал. Впоследствии организация изменяет юридический адрес.

Каким образом можно получать денежные средства?

В тех случаях, когда гражданин является обладателем сертификата ПВФ, то он вправе получать собственную часть от доходов в период работы организации. Потребуется обращаться в Меридиан и предъявить документацию по владению.

Специалисты организация обязуются осуществить проверку, числится ли пришедший гражданин в реестры акционеров. Впоследствии осуществляются перерасчёты имеющихся ваучеров в исчислении по соотношению современных акций организации. Следует отметить, что все акции осуществляют котировки на Московских биржах.

Главные вопросы заключаются в перерасчётах. Необходимо учитывать не только число имеющихся сертификатов, но и определённые соотношения по текущей котировке. Расчёты реализуются исходя из соотношения российских рублей на период приобретения, другими словами — из девяностых годов на текущие курсы. Получается, что за некоторые ценные бумаги ПВФ, гражданин может в наши дни получить незначительную сумму.

Что можно сделать с акцией?

В тех случаях, когда удалось осуществить обмен старых квитков на новую акцию, то владелец сможет являться полноценным акционером Меридиан. Но каким образом можно получать соответствующие доходы из этого актива? Аналогичным образом, как и с любыми другими акциями, допускается их продавать, либо осуществлять расчёты дивидендным образом.

Если речь идёт об инвесторе, то гражданин получит соответствующее свидетельство о том, что он в действительности является владельцем акционного пакета. Потребуется учитывать котировку на Московских биржах и реализовывать их продажи по рыночным ценам. По этой причине, можно в полной мере использовать услуги брокерских организаций. Благодаря собственному брокеру, гражданин сможет благополучно начинать продажи на рынках ценных бумаг.

За счёт проданных активов, можно получить определённую прибыль. Ключевыми факторами, здесь выступают текущие цены на акции. Придётся заплатить комиссионный сбор брокеру. При этом, неважно разовые это были операции либо нет, в любом случае следует ответственным образом подходить к подбору брокеров. Допускается осуществить звонок выбранному брокеру и подробным образом получить консультацию от специалистов.

Каким образом получают дивиденды?

Иные способы — это осуществить получение дивиденда. Подобные доходы подразумевают определённые части прибыли от работы организации, которые распределяются на всех акционеров. Зачастую прибыль выплачивается единоразово в течение года.

Размеры выплат могут зависеть от ряда критериев:

- число акций, которые были у владельца. Чем их больше, тем выше выплаты;

- принятые решения на собрании акционеров. В тех случаях, когда для компании выдаются неудачные времена, то возможно, выплаты будут отменены, чтобы благополучно обеспечить сохранение уставных капиталов организации;

- работа эмитентов. В данной ситуации речь идёт о Меридиан. В случаях, когда компания завершила год успешно, то финансы будут поделены между участниками. Когда год выдаётся плохой, то выручка будет незначительной в финансовом плане.

Что можно сделать с ваучером сегодня?

20 лет назад, когда Советский Союз развалился, то в Российской Федерации запустили первые ваучеры. Большинство соотечественников, сразу решило осуществить продажу ценных бумаг, а цены на них были высокими. Но это оказалось не практичным действием по использованию приватизационного чека.

Гораздо выгоднее будет вкладывать в перспективную акцию компании Норникель, в столичное недвижимое имущество и иные ценные бумаги. Большинство россиян, которые смогли разбогатеть на этих сертификатах, имели личные фонды в стране, банковский счёт и прочие капиталы, которые позволяли им оказаться на страничках журнала Forbes.

Что подразумевают в себе ваучеры?

Важно: Ваучер — от английского слова означает расписку, которую выдавали среди населения РФ в 92-94 гг. Они являлись приватизационными чеками.

Впоследствии президент вводит специальные указания о начале процедуры по чековой приватизации и подписывает их. Вне зависимости от возрастов, все жители России могли претендовать на вручение ваучеров с номинальными стоимостями до 10 тыс. руб. Осуществление выдачи этих документов началось в конце 92 г.

Однако не все граждане осознавали, что:

- для чего и могут понадобиться эти сертификаты;

- что с ними делать;

- в какие организации их вкладывать;

- на что их обменивать, чтобы не претерпеть инфляцию.

Государственные власти выдавали собственным гражданам специальные памятки, для того, чтобы они смогли полноценно определиться с этими сертификатами и тем самым, поднять уровень финансовой грамотности.

На полученные доли от общего недвижимого имущества, граждане могли:

- осуществлять обмен акций компаний, в которых работали;

- участвовать в чековых аукционах;

- вкладывать имеющиеся финансы в чековый инвестиционный фонд.

Определённые цены по ваучерам тех времен являлись лишь формальными, так как экономическая атмосфера регулярно подвергалась информационному воздействию. В самих памятках к чеку сообщалось, что настоящие денежные средства полностью обесценены, а за счёт недвижимого имущества могут приходить доходы.

Но в большей степени, граждане не смогли разобраться в этих финансовых тонкостях:

- какие лица придумали эти реформы;

- что в этом преследует государство;

- почему выдают только ограниченное число сертификатов;

- каким образом смогли установить их номинальные цены.

Таким образом, миллионы владельцев акций, намеревались осуществить получение от государства до 35% недвижимого имущества от разнообразных 250 тыс. госпредприятий. Всё имущество было оценено в $100 млрд. и не позволило осуществить оценку 1 ваучера в 10 тыс. руб. Расчёты оценок госпредприятий, были определены по результатам 84 г., а не по рыночным ценам 92 г.

Важно: Спустя год на эту акцию невозможно было приобрести даже тот же велосипед. А ведь граждане надеялись на то, что они смогут стать владельцами автомобилей Волга. По крайней мере, им так обещали в начале.

Множество наших соотечественников, у которых остались эти сертификаты, интересуется о том, что можно сделать с ними сегодня. Согласно экспертным отчётам, процентная доля населения, у которых остались эти чеки, составляет 6%. 30% граждан сразу осуществили продажи этих ценных бумаг. 25% населения вложили эти бумаги в инвестиционный фонд, который вскоре, оказался обычной финансовой пирамидой. Остальные 10% подарили сертификаты своим близким. Только 15% сертификатов оказались вложенными в настоящее дело, а именно в различные предприятия и впоследствии оказались обладателями акций.

Об реализации старых акций, можно прочитать интересную статью: Есть старые акции — как по ним получить деньги и куда нужно обращаться

Ориентировочная стоимость ваучеров сегодня

Многие интересуются вопросами, во сколько можно оценить сегодняшний ваучер у коллекционера. Необходимо отметить, что если владелец получает хорошие проценты, то, скорее, всего, он стал обладателем ценной бумаги от Газпрома, либо РАО ЕЭС. Но между тем, граждан которые могли в полной мере рассмотреть такие перспективные направления, оказалось очень мало.

Важно: По мнению экспертов, ценные бумаги от Газпром могут оказаться примером, по тому, как увеличить собственное благосостояние. Особенно это касается тех случаев, когда люди проживали в газодобывающем регионе страны. Ценные бумаги распределяли по средним показателям количества жителей в регионах. Так, например, москвич мог осуществить обмен ваучера на 50 акций, а петербуржец на 65. Человек, который купил и сохранил до сегодняшнего дня эти ценные бумаги, может по праву является настоящим долларовым миллионером.

Хорошую прибыль смогли получить лишь те обладатели ваучеров, которые их перекупали. Из-за того, что большинство граждан не знали рыночную экономику, то таких лиц были единицы. В соответствии с экспертными оценками журнала Forbes, только 64 миллиардера из Российской Федерации смогли обеспечить собственный капитал и посредством приватизационных сделок. При этом, они оказались долларовыми миллиардерами. 28 граждан из них, оказались руководством различных, больших организаций России.

Важно: Множество различных российских организаций были приватизированы с наличием мошеннических схем, что до сих пор с недовольством воспринимается в России.

Но следует учесть, что возвращение имущества обратно уже не предвидится. Грамотно использовать ваучер на приватизацию смог лишь только умный человек, который обеспечил прогноз для дальнейшего развития ситуации и смог впоследствии стать по-настоящему богатым человеком.

Необходимо учитывать, что обороты приватизационного чека между населением не регулировали. Это привело к тому, что большинство крепких молодых ребят обеспечивали обмен ваучеров на спиртные напитки прямо посреди центральных рынков. Большинство граждан попросту не понимали, что ценные бумаги могут быть впоследствии прибыльными, а остальные, которые были в курсе этих дел, воспользовались удачным моментом стечения обстоятельств.

Кроме этого, когда ваучеры меняли на вино-водочные изделия, практически везде, наиболее продвинутые дельцы начали организовывать разнообразные акционерные общества и паевые фонды, в которых доверчивые граждане могли осуществить обмен собственных приватизационных чеков на акцию выдуманной компании. Спустя 2 года эти общества резко пропали с фондовых рынков и забрали с собой миллионы сертификатов.

После этого, при помощи этих ваучеров, произошла соответствующая приватизация крупных предприятий Советского Союза. Таким образом, сегодня существуют определенные лица, которые являются собственниками крупного недвижимого объекта, которые смогли завладеть сертификатами почти безвозмездно. Следует учесть, что эти предприятия смогли попасть к ним в руки за счёт обмана собственных соотечественников.

Коллекционеры

Получается, что в наши дни эти ценные бумаги не представляют высокой ценности. Следует отметить лишь то, что если экземпляр приватизационного чека отлично сохранился, то его можно будет продать коллекционерам. При этом, чаще всего, они предлагают за них, как правило, не более нескольких сотен рублей.

Заключение

Таким образом, получить деньги за ваучер возможно. Однако они стоят сущие копейки, кроме тех, которые являются акциями Газпрома. По этой причине, существует несколько вариантов, каким образом можно их продавать. В первую очередь, можно обратиться к брокеру, который потребует соответствующий процент от продажи. Также можно обратиться к коллекционерам, которым будет интересно это приложение. В любом случае, реализовать продажу ценных бумаг возможно, если это крайне необходимо.

1 июля 1994 года в России начался переход к денежной приватизации. При формировании рыночной экономики передача госимущества в частные руки с помощью ваучеров не оправдала ожиданий властей. Контроль над большинством предприятий сохранили оставшиеся с советских времён руководители, а рядовые граждане и зарубежные инвесторы не могли получить доступ к управлению компаниями. Более того, на фоне кризиса бюджет остро нуждался в дополнительном финансировании. Так руководство страны разрешило выкупать акции предприятий за деньги.

В первые годы после распада СССР российская экономика предпринимала начальные попытки перехода к рыночному механизму. Перераспределение госимущества с помощью приватизационных чеков должно было создать класс частных собственников и повысить эффективность национальных компаний. Между тем государство испытывало острую нехватку финансов, а зарубежные инвесторы и рядовые граждане по-прежнему не могли приобрести большие объёмы акций российских предприятий. Так, 1 июля 1994 года произошёл переход от ваучерной к денежной приватизации.

От общего — к частному: 25 лет назад в России началась чековая приватизация

14 августа 1992 года Борис Ельцин подписал указ о введении ваучерной приватизации в России. В условиях экономического кризиса.

В целом, как отмечают опрошенные RT эксперты, приватизация в России проходила в несколько этапов и преследовала две ключевые цели: изменить структуру экономики и пополнить государственный бюджет в период кризиса.

Первая стадия приватизации стартовала в 1992 году. Согласно указу Бориса Ельцина, значительную часть государственного имущества было решено безвозмездно передать российским гражданам. Основным способом стало распределение госсобственности через ценные бумаги. Каждый гражданин получил право на приватизационный чек (ваучер) номиналом 10 тыс. рублей. Его можно было продать по рыночной цене или обменять на акции предприятия.

Как объяснил в интервью RT профессор кафедры экономики РЭШ Валерий Черноокий, за счёт вовлечения населения в процесс руководство страны намеревалось за короткое время резко нарастить долю частных собственников и снизить влияние госсектора на экономику. Таким образом, планировалось закрепить переход к рыночной экономике и сделать невозможным возврат к неэффективной плановой системе хозяйствования СССР.

В ходе первичной (малой) приватизации были проведены аукционы по продаже небольших предприятий бытового обслуживания — магазинов, ресторанов, кафе. В свою очередь, крупные и средние предприятия не продавались, а были превращены в открытые акционерные общества. Ценные бумаги частично передавались трудовым коллективам, а частично могли быть выкуплены за приватизационные чеки.

Примечательно, что оборонные и приносящие самый высокий доход предприятия остались в государственной собственности.

В общей сложности к концу 1994 года было приватизировано 112 тыс. бывших госпредприятий.

Отметим, что, помимо частичной передачи государственного имущества, приватизация подразумевала и привлечение иностранных инвестиций в страну. По словам экспертов, с приходом зарубежных инвесторов планировалось создать конкурентную среду на российском рынке.

Между тем, как отмечает Валерий Черноокий, преимущественным правом на приобретение акций (за ваучеры или по льготной цене) обладали в основном только работники и менеджеры приватизируемых предприятий. Как следствие, к 1994 году большинство крупных компаний перешло под прямой или косвенный контроль назначенных ещё в советское время руководителей, так называемых красных директоров.

Вторая попытка

Для облегчения появления новых инвесторов в акционерном капитале компаний с 1 июля 1994 года был проведён переход от чековой к денежной приватизации. Соответствующий указ Борис Ельцин подписал несколько позже — 22 июля. Спустя почти полгода Государственная дума официально признала неудовлетворительными итоги чекового этапа приватизации. В своём постановлении от 9 декабря 1994 года нижняя палата парламента заявила о несоответствии достигнутых результатов основным целям социально-экономических реформ.

Новая модель приватизации должна была привлечь инвестиции для перестройки работы предприятий. В период чековой приватизации крупные компании испытывали острую нехватку денег для дальнейшего развития. По данным Счётной палаты, в 1990 году доля отчислений на модернизацию производства составляла 12,1% от общих затрат на промышленную продукцию. В 1992-м показатель упал до 2,6%, а в 1993-м составил лишь 0,9%.

При этом основной целью денежной приватизации должно было стать пополнение федерального бюджета. Поступившие в государственную казну деньги планировалось потратить на финансирование социальных программ и направлений по реструктуризации экономики. Об этом в беседе с RT рассказал заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко.

Время перезагрузки: 20 лет назад в России произошёл дефолт

17 августа 1998 года правительство России объявило технический дефолт по долговым обязательствам страны. Безудержный рост госдолга.

Необходимость собрать как можно больше средств для выполнения социальных обязательств государством стала одной из причин появления залоговых аукционов. Закон о бюджете на 1995 год запрещал продавать акции высокодоходных предприятий. Между тем в рамках новой схемы частные банки предоставляли государству кредиты под залог акций крупных компаний. Если заём не был возвращён, заложенные ценные бумаги переходили в собственность кредиторов.

С ноября по декабрь 1995 года на залоговые аукционы были выставлены акции 12 сырьевых и инфраструктурных компаний. В общей сложности сумма поступлений в бюджет составила $886,1 млн, но в конечном счёте все 12 займов не были выплачены банкам, и предприятия перешли в собственность кредиторов.

При этом, как отмечали в Счётной палате, пополнение бюджета за счёт залоговых аукционов прошло недостаточно эффективно. Так, по оценке ведомства, стоимость предлагаемых в залог акций была либо недооценена, либо намеренно занижена. Более того, итоговый размер получаемых кредитов лишь незначительно превышал стартовую цену. Таким образом, аукционы проходили не на состязательной основе банков, как предполагалось изначально.

Ваучер на память

Эксперты неоднозначно оценивают итоги приватизации в России. Так, поставленные цели во многом были выполнены, и страна перешла к системе рыночной экономики. В то же время, по словам экономистов, реформа не привела к ожидаемому росту эффективности бывших госпредприятий и одновременно спровоцировала увеличение преступных действий среди новых собственников.

Кроме того, по словам экспертов, у рядовых граждан не было первоначальных денежных накоплений для покупки больших пакетов акций компаний, а выданные россиянам ваучеры не давали возможности участвовать в управлении предприятиями.

Читайте также:

- Стремление к поддержанию правопорядка было свойственно восточным монархиям как правило в периоды

- На грани банкротства что делать

- Ценные бумаги как способ погашения государственного внутреннего долга

- Кто осуществлял руководство партизанским движением

- Можно ли в сбербанке открыть вклад на ребенка в сбербанке