Где советская делегация заявила следующее российская делегация

Обновлено: 16.06.2024

Как шли переговоры по Союзному договору?

Советский Союз состоял из 15 республик. Формально у каждой были свой парламент и правительство, существовала местная компартия. Но в реальности СССР являлся унитарным государством, все основные вопросы которого решались исключительно в Москве (вплоть до того, сколько кинотеатров строить в том или ином провинциальном городе). Недовольство у местных элит копилось годами. При первом же послаблении режима, случившемся во время перестройки, оно сразу же вышло на поверхность.

Первоначально речь шла о большей хозяйственной самостоятельности. Но чем дальше раскручивался маховик перестройки, тем чаще на повестку дня выходила политика: страны Прибалтики требовали независимости, другие республики — больших прав.

Остальные девять республик, а также союзный центр стали участниками Новоогаревского процесса (заседания проходили в резиденции Ново-Огарево под Москвой). 20 августа 1991 года договор о создании Союза советских суверенных республик (та же аббревиатура СССР) должны были подписать РСФСР, Казахстан и Узбекистан, а через некоторое время и другие республики (например, 3 сентября — Беларусь).

По договору Москва продолжала контролировать внешнюю политику, внешнеэкономическую деятельность, денежную эмиссию, армию, внутренние и пограничные войска, а также спецслужбы. В остальных вопросах (например, в сфере образования, культуры, социальной политики, частично экономики) республики получали большую самостоятельность. По сравнению с жестким унитарным Союзом можно было говорить о более мягком варианте Федерации. Несмотря на определенные противоречия Договор мог отложить время распада СССР.

Почему встреча в Беловежской Пуще была неизбежной?

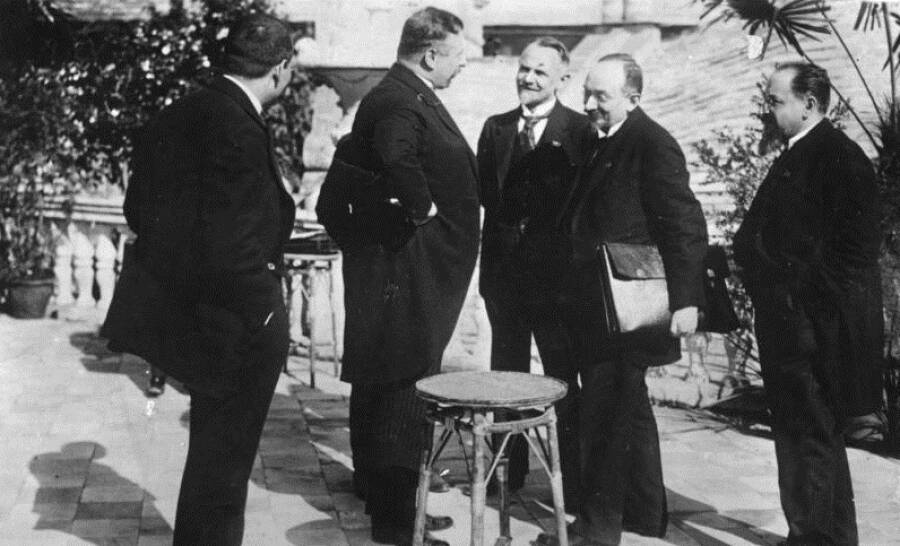

Леонид Кравчук (в центре) в аэропорту Пружан. 1991 год. Фото: Юрий Иванов

Однако спецслужбы и ряд высших руководителей Союза восприняли новый Договор как шаг к развалу страны и попытались осуществить государственный переворот. Провал ГКЧП оказался для белорусов спасением. За путчем последовали запрет (в Беларуси приостановка) деятельности компартии и провозглашение независимости союзных республик. 25 августа декларация о суверенитете БССР получила статус конституционного закона, после чего Беларусь де-юре стала независимой.

Но СССР не прекратил существования. Горбачев все еще надеялся на подписание нового Союзного договора, который сохранил бы страну хоть в каком-то виде. Но рычагов для влияния у него оставалось все меньше. Армия была дискредитирована участием в попытке переворота. То же было характерно и для КГБ. К тому же началась реформа комитета, из которого выделили несколько ведомств (разведку и пограничные войска). После путча компартия была запрещена, а построить президентскую вертикаль Горбачев не успел. К тому же республиканские лидеры имели больше легитимности: они побеждали на всенародных выборах, а Михаила Сергеевича избрали на пост президента участники Съезда народных депутатов, прекратившего существование в сентябре 1991-го.

Москва быстро признала независимость Литвы, Латвии и Эстонии. Участвовать в новых переговорах отказалась Грузия. Остальные республики на словах попытались склеить разбитый сосуд.

Но Экономическое сообщество могло существовать и без единой страны. Поэтому еще ранее, в начале октября, Горбачев сделал ставку на скорейшее подписание политического Союзного договора. Он понимал, что время уходит, а сам он все больше теряет власть.

Лидеры республик продолжили встречаться в Ново-Огарево. 14 ноября была достигнута договоренность о создании Союза Суверенных Государств (ССГ). В декабре соответствующий договор были готовы подписать восемь республик: все среднеазиатские (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), а также Россия, Беларусь и Азербайджан. Но речь шла о создании конфедерации, а все попытки создать такого рода объединения заканчивались провалами. Кроме того, в последнем варианте документа, опубликованном в конце ноября, даже не был прописан порядок формирования союзного бюджета и контроля за его расходной частью. Предполагалось, что будет существовать как союзная армия, так и республиканские вооруженные формирования.

Создание ССГ стало бессмысленным. Никому, кроме Горбачева, новый союз не был нужен.

Как проходила подготовка к встрече?

Встреча Бориса Ельцина в аэропорту Минска. 1991 год. Фото: Юрий Иванов

Еще в конце ноября Ельцин, до того поддерживавший договор о создании ССГ, отказался его подписать. Разумеется, в этом решении были личные причины: вражда с Горбачевым не утихала много лет. Президент СССР являлся последним препятствием для российского президента, мечтавшего стать единоличным хозяином Кремля (а не первым среди равных лидеров республик).

Но более важной все же являлась логика политического процесса: без Украины новый союз не имел смысла. А при создании ССГ надстройка в виде администрации Горбачева не требовалась.

Тем временем в игру вступил спикер Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич, поддерживавший во время переговоров идею о создании ССГ. В мемуарах он рассказывал, что пригласил Ельцина в Беларусь, чтобы обсудить с ним поставки нефти и газа на зиму. Причем не на рыночных условиях, а по льготным ценам. Эти же вопросы волновали и украинцев. Поэтому в Беловежскую пущу пригласили и Леонида Кравчука, с которым Ельцин пообещал обсудить Союзный договор.

7 декабря на военный аэродром под Пружанами первыми прилетели хозяева — Станислав Шушкевич и премьер-министр Вячеслав Кебич. Через некоторое время там приземлился самолет с президентом Украины Леонидом Кравчуком и премьером Витольдом Фокиным. Украинцы отправились в Вискули, там Кравчук отправился на охоту, где подстрелил кабана.

Борис Ельцин выступает на заседании Верховного Совета Беларуси. 1991 год. Фото: Юрий Иванов

После этого российская делегации вместе с некоторыми белорусскими коллегами вылетела на самолете Ельцина в Пружаны. Там их ждали правительственные машины, доставившие политиков к 17 часам в Вискули.

По прилете Ельцина поселили в люксе главного корпуса (в аналогичном жил Кравчук). Премьер-министру Украины Витольду Фокину, госсекретарю России Геннадию Бурбулису, российскому вице-премьеру Егору Гайдару, а также Вячеславу Кебичу и Станиславу Шушкевичу отвели двухэтажные рубленые коттеджи. Остальные остановились в скромной гостинице, где раньше жил обслуживающий персонал.

Как вспоминали работники резиденции, Шушкевич и Кебич охотой особо не увлекались. Оба предпочитали бильярд. Ельцин же, поддерживаемый под руки охранниками, сразу отправился отдыхать, поскольку позволил себе лишнего. Но и вечером 7 декабря, и на следующий день во время обсуждения документов он и его коллеги — вопреки мифам — работали трезвыми.

О чем спорили руководители стран?

В этом здании 8 декабря 1991 года состоялось подписание соглашения о создании СНГ. Беловежская пуща, Вискули. Фото: Юрий Иванов

После того, как Ельцин проснулся, все гости собрались на банкет, который, по разным оценкам, проходил около двух-трех часов. На нем были приняты основные решения.

Как эти высказывания соотносятся с фразами Козырева? Предположим, что для Ельцина — бывшего высокопоставленного коммунистического функционера — было важно сделать последнюю попытку и оправдаться перед самим собой. Умом же он понимал, что Союз обречен, а потому его команда приехала со своими заготовками.

Но Кравчук был настроен категорически против Союза. Он привел цифры: оказалось, что во всех регионах Украины подавляющее большинство людей голосовало за независимость.

Как шла работа над договором?

Руководители делегаций дали поручения своим подчиненным разработать конкретные положения договора, а сами отправились в баню, а затем и спать.

Белорусы и россияне собрались в коттедже, где жил Гайдар, буквально за десять минут. А вот украинцы не пришли, поэтому над текстом договора первоначально работали представители двух делегаций. С российской стороны это упомянутые Бурбулис, Гайдар, Козырев и вице-премьер Сергей Шахрай, с белорусской — Петр Кравченко и первый вице-премьер Михаил Мясникович.

В Вискулях не было пишущей машинки (не говоря уже о компьютере). Поэтому документы писались от руки. Работа завершилась около четырех часов утра 8 декабря.

Члены делегаций в Беловежской пуще. Слева — министр иностранных дел Беларуси Петр Кравченко. 1991 год. Фото: Юрий Иванов

В этот же день 8 декабря спецслужбы начали поиски печатной машинки. В итоге ее нашли в канцелярии Беловежского заповедника. Секретарь директора Евгения Патейчук и набрала текст соглашения. Но первоначально возникла паника: текста не было.

Выяснилось, что Козырев не решился в 4 утра будить машинистку и засунул проект декларации под дверь, но ошибся комнатой. Поэтому времени на расшифровку не осталось, и Гайдар диктовал текст с листа.

После этого с документом познакомили украинцев, которые скорректировали название, — предложили привычную теперь аббревиатуру СНГ(Содружество Независимых Государств), а затем документ передали руководителям делегаций.

Документ подписали шесть человек, по двое от каждой делегации. Это случилось в 14 часов 17 минут 8 декабря 1991 года.

О чем шла речь в документе?

Заявление о создании СНГ. Фото: Юрий Иванов

Также в Вискулях были приняты еще несколько документов. Среди них наиболее важным видится решение о едином контроле над ядерным оружием. Но вскоре от этой идеи отказались, и контроль перешел исключительно к России.

Мог ли Горбачев спасти СССР?

Борис Ельцин выходит из бильярдного зала в "Вискулях", 1991 год. Фото: Юрий Иванов

После подписания документа состоялся обед, после чего главы делегаций отправились в апартаменты Ельцина, чтобы сообщить о подписании лидерам мировых государств.

Как рассказывали в интервью участники встречи, Москву и Вашингтон вызывали одновременно. Но по техническим причинам с Бушем удалось связаться раньше. Ельцин через переводчика (им выступал министр иностранных дел Козырев) сообщил о принятых решениях и гарантировал соблюдение всех международных обязательств, включая внешний долг. Буш воспринял информацию спокойно.

Тем временем отозвалась Москва. Горбачев был шокирован известием, потребовал разговора с Ельциным, но тот повторил слова своего белорусского коллеги.

Первой из Вискулей уехала украинская делегация. Россияне улетели вечером 8 декабря. Белорусы переночевали в резиденции и уехали в Минск на следующий день.

Сам Михаил Горбачев утверждал, что не знал о подписании Беловежских соглашений. Его противники заявляли, что последний президент СССР получил такую информацию от спецслужб. Мол, в Вискули выдвинулся спецназ КГБ Беларуси, окруживший лес в районе охотничьей резиденции и ожидавший приказа об аресте участников встречи. Но команды так не и поступило.

В тот момент его популярность была несравнима с рейтингом Ельцина и Кравчука. Их задержание вызвало бы вооруженное противостояние, вплоть до военного конфликта, чего Горбачев не хотел.

Союзный президент пытался вызвать на ковер всех троих политиков. Кравчук отказался, заявив, что является лидером суверенного государства. Шушкевич, как утверждают помощники Горбачева, был готов приехать в Кремль. Но без Украины союз не имел смысла. А создание ССГ не решило бы никаких проблем. Четкая экономическая программа у союзного руководства отсутствовала. А значит, жителей Союза ожидали бы еще больший кризис и всеобщая депрессия.

Как проходила ратификация соглашений?

Слева направо: Витольд Фокин, Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич, Борис Ельцин, Вячеслав Кебич. Беловежская пуща. 1991 год. Фото: Юрий Иванов

По словам Шушкевича, он ехал в Минск с мыслью, что Беловежские соглашения могут поставить точку в его карьере, ведь коммунисты в Верховном Совете вряд ли ратифицируют этот документ. Но произошло обратное.

12 декабря Беловежские соглашения ратифицировал и парламент РСФСР.

В те дни Горбачев пытался бороться, выпуская заявления, но его никто не хотел слушать. Попытка опереться на армию потерпела неудачу.

21 декабря в Алма-Ате (теперь Алматы) состоялась встреча руководителей республик: к СНГ присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Узбекистан. Алма-Атинская декларация подтвердила Беловежское соглашение, зафиксировав, что с образованием СНГ СССР прекращает свое существование.

Участники саммита признали Россию правопреемницей СССР. Все права (вроде постоянного места в Совете безопасности ООН) и все имущество Союза перешло к этой стране.

25 декабря Михаил Горбачев ушел в отставку, над Кремлем был спущен советский флаг. В существовании Союза была поставлена точка, а белорусы наконец смогли строить свое будущее в независимой стране.

В апреле-мае 1922 года советская дипломатия по сути впервые приняла участие в большой европейской политике. Рассказываем как это было.

Подготовка к конференции в Генуе

В 1920-е гг. для главной задачей Советской России стала проблема интеграции в создававшуюся Версальско-Вашингтонскую систему, но это осложнялось несколькими объективными и субъективными факторами.

Прежде всего, Версальско-Вашингтонская система создавалась без России и во многом против России. Для лидеров Антанты должен был появиться серьезный повод для привлечения России, но в 1920-е гг. этот повод так и не появился. Другим фактором стала проблема признания долгов Царской России и Временного правительства. Проблема военных долгов сама по себе являлась важной проблемой международных отношений в 1920-е гг.Связано это было не только с долгами России или с репарациями Германии. США требовали от Франции и Англии выплаты всех долгов в полном объеме – около 10 млрд. долларов.Англия и Франция называли эти деньги вкладом в общую победу и требовали их уменьшения или списания.

В итоге сложных переговоров в 1922 – 1926 гг. США смогли добиться обязательства возвращения 2,6 млрд. долларов – суммы в три раза меньшей, чем первоначально запрошенная. Полностью США получили свои деньги только от Финляндии. Лондонская конференция 1924 г., на которой был принят план Дауэса, также решала вопросы реструктуризации долгов Антанты перед США.Англия подписала с США договор об отсрочке выплаты на 25 лет и снижении процентной ставки по его обслуживанию. Франция и Италия требовали реструктуризации долга, что явилось бы вкладом США в общую победу. В 1929 г. Франция и США подписали соглашение о рассрочке выплаты французского долга на 53 года.Италия получила рассрочку на 62 года. С проблемой долгов была увязано также дипломатическое признание советской власти в России. В октябре 1921 г. в Брюсселе прошла конференция 19 стран, где речь шла о русской проблеме.Участники согласились помочь России, но только в случае признания дореволюционных долгов. Под воздействием экономических сложностей, учитывая также необходимость урегулирования с Антантой, большевики решили скорректировать свою позицию.

6 января 1922 г. в Каннах прошло заседание Верховного совета Антанты. Было принято решение о проведении международной конференции по проблемам экономического восстановления Центральной и Восточной Европы. Конференция сначала готовилась на более ранний срок, но в январе – феврале 1922 г. в заинтересованных странах произошли смены правительств – Франция, Италия, Польша, Австрия, Греция, даже в Англии была нестабильная обстановка. В итоге проведение было назначено на апрель.

Для Советской России в качестве условий признания ставились 6 условий, среди которых наиболее важными были:

1. ни одно государство не может навязывать другому систему собственности, внутренней экономической жизни и управления

2. признать все публичные долги и обязательства, которые были или будут заключены или гарантированы государством

3. принятие всеми нациями обязательства воздерживаться от всякой пропаганды, направленной к ниспровержению порядка и политической системы, установленных в других странах

Таким образом, РСФСР предлагали отказ от принципов экспорта революции. 7 января Советское правительство получило приглашение на планируемую конференцию. 8 января последовало согласие Москвы. На Конференцию также была приглашена Германия. Отказались принимать участие США, опасаясь, что союзники потребуют реструктуризации огромного долга перед США.

В отношении к Советской России между Англией и Францией были расхождения. Англия была готова идти на уступки, а Франция занимала непримиримую позицию, максимально выколачивая репарации с Германии и требуя возвращения российского долга. Во Франции на почве этого даже произошла смена кабинета. Недовольство тем, что премьер А. Бриан подписал Каннскую резолюцию привело к его отставке в январе 1922 г., его сменил более радикальный Пуанкаре.

Франция не верила в компромисс, считая, что восстановление экономики только усилит позиции большевиков, а их свержение возможно только при условии экономической блокады. РСФСР начала активно готовиться к конференции.Была создана комиссия в составе Чичерина, Литвинова, Сокольникова, Иоффе, А. Лежавы и Н. Крестинского для подготовки к конференции.

Ленин сформулировал следующие инструкции делегации:

1. настойчиво бороться и выступать за установление и расширение деловых связей с капиталистическими странами, но не принимать никаких уступок, посягающих на завоевания Октября

2. при известных условиях идти на переговоры с западными странами относительно уплаты довоенных долгов России

4. использовать трибуну конференции для обнародования широкой миролюбивой программы, предлагаемой советской стороной, поддерживая при этом пацифистское крыло зарубежной общественности

Таким образом, советская делегация отправлялась на конференцию явно не с намерением быть пассивными наблюдателями и спокойно сносить все упреки. 27 января специальная сессия ВЦИК утвердила состав делегации. Председателем был утвержден Ленин, его замом Чичерин. Также в делегацию вошли нарком внешней торговли Л. Б. Красин, зам НКИД Литвинов, дипломаты В. В. Воровский и А. А. Иоффе, также генсек ВЦСПС Я. Э. Рудзутак и несколько представителей республик.

В массе писем в правительство высказывалось опасение в связи с поездкой Ленина – боялись покушений. В итоге Ленин был вынужден отказаться от планов, к тому же у него все хуже было со здоровьем.Январское постановление ВЦИК говорило, что в случае невыезда его, полномочия главы делегации должны перейти Чичерину.

22 февраля представители советских республик: Украинской, Белорусской, Закавказской федерации, Средней Азии и Дальне-Восточной республики подписали в Москве договор, что делегируют право защищать свои интересы делегации РСФСР. 28 февраля 1922 г. Политбюро ЦК одобрило проект постановления о задачах советской делегации в Генуе.Были отвергнуты все требования о выплате дореволюционных долгов или реституции собственности.В качестве некоего компромисса разрешалось лишь говорить о компенсациям частным вкладчикам. В Советской России пытались подсчитать ущерб, нанесенный интервентами. В 1924 г. ущерб был определен в 1,4 млрд. рублей золотом.

Советское правительство, предвидя различные имущественные претензии со стороны западных государств, в 1924 г. учредило комиссию при НКИД, которая рассматривала частные иски. На Северо-Западе России таких исков набралось до 20 млн. рублей золотом. Советская делегация была намерена говорить о широкой программе всеобщего разоружения. Красная армия в это время была сокращена в 7 раз и Москва предлагала разоружиться и соседям.

И Антанта, и Россия пытались использовать германский фактор. Антанта была не прочь испортить русско-германские отношения и намекала на возможность получения части контрибуции для Советской России

Германия надеялась в Генуе на компромисс с Антантой, поэтому ни в какие соглашения с Советской Россией пока не вступала.

Генуэзская конференция

10 апреля – 19 мая 1922 г. в Италии в Генуе работала международная конференции, посвященная экономическому восстановлению Восточной и Центральной Европы. Основным вопросом был поиск путей нормализации отношений между Антантой и Советской Россией. В конференции приняли участие 28 стран Европы, Япония и 5 английских доминионов. США участвовали в конференции в ранге наблюдателей.

6 апреля в Геную прибыла советская делегация. 10 апреля прошло первое пленарное заседание. Попытки Чичерина предложить разоружение были встречены без особого энтузиазма. Англия и Франция заявили, что цель конференции только экономические вопросы. Французский премьер Л. Барту раскритиковал советские предложения и все вопросы окончательно ушли в экономическую плоскость.

11 апреля Чичерину был вручен меморандум, подготовленный в Лондоне 20 – 28 марта на совещании экспертов – Лондонский меморандум, хотя официальным документом этот меморандум не являлся, он мог послужить базой для дальнейших переговоров. Доклад экспертов был посвящен двум комплексам проблем: переговорам с Россией и восстановлению Европы. Относительно России предлагалось следующее:

2. признание финансовых обязательств всех бывших до 1922 г. в России властей как региональных, так и местных

Таким образом, от РСФСР требовали выплаты долгов не только за Царское и Временное правительство, преемником которого СНК хоть и со скрипом, но мог себя признать, но также и за те правительства, с которыми большевики воевали в Гражданской войне. Эта позиция была абсолютно неприемлема. Платить по обязательствам Колчака, Врангеля или Юденича, которых Москва считала ставленниками той же Антанты, для советской власти было невозможно. Также от Советской России требовали отказа от монополии внешней торговли, установления для иностранных подданных режима, неподконтрольного для советской власти – некое подобие экстерриториальности европейцев в их колониях.

Лондонский меморандум предполагал возможность получения Советской Россией репараций с Германии, признавал за Россией право аннулировать германские долги. Все это было направлено в том числе на то, чтобы максимально поссорить Россию с Германией. Вместе с тем меморандум подтвердил требование о реституции иностранной собственности, уплате всех довоенных и военных долгов царского и Временного правительств. Сам Лондонский меморандум конкретных цифр задолженности не содержал.

Но в печати были опубликованы подсчеты, по которым по всем категориям, перечисленным в меморандуме. Общая сумма должна была составить 18,5 млрд. золотых руб., из которых:

На побежденную Германию была наложена контрибуция в 33 млрд. долларов, из которых к 1932 г. она выплатила 9 млрд.

Предъявление меморандума, даже если не брать во внимание предъявленную сумму, ставило конференцию в тупик – требования были заведомо неприемлемые, они ставили бы большевистское правительство под контроль иностранных держав. 14 апреля об этом прямо заявил Чичерин во время полуофициальной встречи с представителями делегаций Англии, Франции, Италии и Бельгии.

На вилле Альбертис Чичерин выступил против предъявления требования выплаты военных долгов, говоря, что Россия их оплатила кровью на полях сражений.Наконец, Антанта требовала отказа советской делегации от контртребований за интервенцию.

Между тем, 15 апреля советская делегация эти контртребования предъявила. Ущерб за интервенцию, экономическую блокаду был оценен в 39 млрд. золотых рублей – сумма, вдвое превышавшая требования Антанты. Сама сумма была завышена и должна была стать предметом переговоров. Теперь настала очередь возмущаться представителям Антанты. И, тем не менее, советская делегация изъявила намерение сотрудничать. Дискуссии продолжались до 19 апреля, но безрезультатно. 20 апреля на конференции был оглашен меморандум советской делегации, который стал ответом на Лондонский доклад экспертов.

Здесь отмечалось, что лондонский доклад

Советская делегация мотивировала свой отказ от уплаты долгов прежних правительств следующими факторами:

Чичерин заявил, что

В этот же день, 20 апреля, Чичерин направил письмо английскому премьеру Ллойд-Джорджу, где писал, что правительство Советской России не сможет взять на себя никаких обязательств по поводу предшественников, пока не будет официально признано.

Однако представители РСФСР были готова идти на переговоры о погашении долгов, но только в случае, если будет договоренность о предоставлении Москве кредитов на льготных условиях, Но Антанта не была намерена предоставлять новые кредиты без гарантий выплаты старых. В итоге на компромисс не желала идти ни одна сторона.

Чичерин постоянно получал телеграммы от партийного руководства с требованием усилить нажим, не соглашаться на уступки. Чичерин напротив писал, что отказ от идеи агитации и стимулирования мировой революции позволил бы достичь компромисса. В итоге Чичерин был отозван в Россию, хотя он и пытался протестовать. Ленин был также недоволен разговорами о возможности реституции и Чичерин в итоге стал говорить не о реституции, а о возможности предоставления предприятий в концессию. Со стороны Антанты также возобладала жесткая линия Франции.8 мая меморандум восьми держав, врученный советской делегации, говорил об отказе от дальнейших уступок. 11 мая советская сторона отправила ответный меморандум с тем же смыслом.

В итоге ни одна из важнейших проблем на переговорах так и не была решена.

19 мая 1922 г. последнее пленарное заседание конференции приняло решение приостановить работу конференции, продолжить рассмотрение этих вопросов на конференции экспертов в Гааге . 20 мая Генуэзская конференция закрылась.

Во время Генуэзской конференции Советской России удалось добиться серьезного дипломатического успеха. Антанта занимала неоправданно бескомпромиссную позицию не только по отношению к Москве.Кроме Советской России на конференции была еще один изгой – Германия. Это предопределило советско-германское сближение. В начале Генуэзской конференции германские представители канцлер Йозеф Вирт и глава МИД Вальтер Ратенау просили о встрече с Ллойд Джорджем и трижды получали отказ.

10 \u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u044f 1922 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f \u0434\u0435\u043b\u0435\u0433\u0430\u0446\u0438\u044f \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u0413\u0415\u041d\u0423\u042d\u0417\u0421\u041a\u041e\u0419 \u041a\u041e\u041d\u0424\u0415\u0420\u0415\u041d\u0426\u0418\u0418 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0435\u0435 \u0437\u0430\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435: \u00ab\u041e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430\u044f\u0441\u044c \u043d\u0430 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0435 \u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u043e\u0432 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0443\u043d\u0438\u0437\u043c\u0430, \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0430\u044f \u0434\u0435\u043b\u0435\u0433\u0430\u0446\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u0451\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0432 \u043d\u044b\u043d\u0435\u0448\u043d\u044e\u044e \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0443\u044e \u044d\u043f\u043e\u0445\u0443, \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0449\u0443\u044e \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u044b\u043c \u043f\u0430\u0440\u0430\u043b\u043b\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0440\u043e\u0433\u043e \u0438 \u043d\u0430\u0440\u043e\u0436\u0434\u0430\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e\u0441\u044f \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0442\u0440\u043e\u044f, \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0435 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430\u043c\u0438, \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0449\u0438\u043c\u0438 \u044d\u0442\u0438 \u0434\u0432\u0435 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b\u00a0

\u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e\u0432\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u044b\u043c \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u0435\u043e\u0431\u0449\u0435\u0433\u043e \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0432\u043e\u0441\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f\u00bb. \u0422\u0430\u043a \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0421\u043e\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0437\u0433\u043b\u0430\u0441\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f \u0412\u0421\u0415\u041e\u0411\u0429\u0415\u0413\u041e \u0420\u0410\u0417\u041e\u0420\u0423\u0416\u0415\u041d\u0418\u042f , \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0441\u0442\u0430\u043b \u0432\u0435\u0434\u0443\u0449\u0438\u043c \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u043e\u043c \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0432\u043d\u0435\u0448\u043d\u0435\u0439 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0438. ">]" data-test="answer-box-list">

Новые вопросы в История

1) кому на Руси князь раздавали милостыню А) боярам Б) воинам В) нищим 2) когда появилась профессия врача А)в самой глубокой древности Б)давно, но не … очень В)недавно 3) когда требуется помощь спасателя А)если заболел человек Б)при заболеваниях домашних животных В)при стихийном бедствии

3. Определить социальную структуру и экономическую систему империй Ближнего Востока и Центрального Востока № Империи Социальная структура Экономика 1 … Ассирия 2 Новый Вавилон 3 Персидская империя

Советская Россия, а затем СССР в предвоенные годы поддерживали с Германией тесное сотрудничество. Это могло бы показаться удивительным, если не помнить о том, что к началу 1920-х годов именно РСФСР и демократическая Веймарская республика, возникшая на месте кайзеровского Второго рейха, оказались в самом тяжелом политическом и экономическом положении. Фактически оба государства находились в статусе изгоев — и быстро поняли, что могут изменить ситуацию только совместными усилиями.

Безальтернативный партнер

Решить эту задачу без прямых встреч с официальными высокими представителями Советской России было невозможно, и впервые с момента Октябрьской революции в Москву поступило приглашение на международную конференцию. Уже одного этого было бы достаточно, чтобы говорить о формальном признании РСФСР европейскими державами. Но у советского руководства были более глобальные планы: ему требовалось событие, которое означало бы признание и де-факто, и де-юре.

Самой Веймарской республике подобное соглашение было необходимо, пожалуй, ничуть не меньше, чем РСФСР. Генуэзская конференция должна была стать для нее временем окончательной расплаты по счетам, которые предъявили ей бывшие противники по Первой мировой войне. Причем существенная часть этих требований приходилась как раз на Россию: остальные страны Антанты и их сателлиты определили полагающиеся им репарации на основе заключенного в 1919 году Версальского мирного договора. Неурегулированными оставались только вопросы и размеры репараций России, которые, по предварительным подсчетам, достигали 16 млрд царских рублей — существенная для Германии того времени сумма. И серьезно уменьшить ее не получилось бы, даже при выдвинутых организаторами Генуэзской конференции финансовыми требованиями к Советской России. Ей предлагалось признать и выплатить долги царской России, а также выплатить компенсации за национализацию иностранных предприятий и активов, проведенную после Октябрьской революции. Из этих сумм на долю Германии приходилось не слишком много — по оценкам советского правительства, не больше 378 млн рублей, почти вдвое меньше, чем приходилось на долю той же Франции.

Министр иностранных дел Веймарской республики Вальтер Ратенау, 1922 год

Платить не будем!

Все эти резоны стали очевидными еще в начале 1922 года, когда началась работа по подготовке Генуэзской конференции. И тогда же начались сепаратные переговоры Советской России с Веймарской республикой, которые сразу оценили, какой уникальный шанс дается этим двум государствам, остающимся изгоями в европейской политике.

Первые встречи состоялись еще в январе 1922 года и продолжились в феврале. А уже в начале апреля в Берлине, где советская делегация во главе с наркомом иностранных дел Георгием Чичериным (формально председателем делегации был глава Совнаркома Владимир Ленин, но он по ряду соображений, в том числе в связи с плохим состоянием здоровья, на конференцию не поехал) остановилась по пути в Геную, были достигнуты основные договоренности.

Окончательно утвердить их надлежало во время подписания советско-германского договора, которое было запланировано в ходе Генуэзской конференции. Обе стороны осознанно шли на такой резкий политический демарш: подобный документ становился вызовом странам, которые считали себя вправе определять всю европейскую политику того времени, и со всей очевидностью демонстрировал им, что с подобным положением готовы мириться далеко не все.

Кроме того, обе стороны отказались от возмещения расходов на военнопленных, а РСФСР — еще и от компенсации средств, которые германские власти получили за счет продажи вооружения частей Красной Армии, интернированных на немецкой территории. Речь шла о советских подразделениях, которые после провала наступления Красной Армии на Варшаву перешли польско-германскую границу и согласились быть интернированными в Германии (это был разумный шаг, который гарантировал красноармейцам безопасность, в отличие от сдачи в плен полякам). Кстати, от компенсации расходов на содержание интернированных отказывалась уже Германия — в качестве встречной уступки.

Наконец, были еще два очень важных пункта будущего договора, которые тоже выглядели вызовом инициаторам Генуэзской конференции. Во-первых, Германия отказывалась от претензий на компенсацию за национализированные предприятия и активы, а во-вторых, обе страны договаривались немедленно восстановить дипломатические и консульские отношения.

Русские уперлись

Известие о том, что в курортном городке Рапалло на шестой день конференции два государства-изгоя — Россия и Германия — подписали договор, который фактически ставил крест на всех планах организаторов Генуэзской конференции, произвел ошеломляющий эффект. Ведь проект резолюции, которая предусматривала согласие Советской России с выплатой всех навешанных на нее долгов, от царских до компенсаций за национализированное, был подготовлен еще в конце марта, и мало кто сомневался, что под давлением ведущих держав советская делегация согласится на эти условия в обмен на кредиты. Но делегация охотно обсудила такую возможность, после чего отправилась в Рапалло подписывать советско-германский договор!

Конечно, ни о какой эффективной работе Генуэзской конференции после заключения Рапалльского договора не могло быть и речи. Заранее подготовленная резолюция оказалась бесполезной: советская делегация готова была обсуждать компенсации, но на своих условиях. То есть в обмен на официальное признание Советской России, выдачу ей кредитов и выплату компенсации за ущерб, нанесенный иностранной интервенцией — по советским подсчетам, 39 млрд золотых рублей, то есть втрое больше, чем все долги, выплаты которых требовали страны Антанты! А пример советско-германского договора и вовсе показывал, что ведя переговоры поодиночке, европейские державы, возможно, сумеют добиться лучших результатов, да еще и сохранить лицо.

Георгий Чичерин, народный комиссар иностранных дел РСФСР и СССР

Участие России в Генуэзской конференции. В начале января 1922 г. правитель-ство РСФСР получило от Верховного совета Антанты приглашение на международную экономическую конференцию в Генуе (Северная Италия).

Генуэзская конференция, в которой приняли участие делегации из 29 государств, возглавляемые главами правительств состоялась в апреле-мае 1922 г. На конференцию собрались крупнейшие западноевропейские страны, в том числе Великобритания, Фран-ция, Бельгия, Дания, Италия, Австрия, Швейцария, Германия, Греция, Испания, Швеция, Чехословакия и др. Из неевропейских держав в конференции приняли участие Япония и 5 британских доминионов (Австралия, Индия, Канада, Новая Зеландия и Южно-Африканский Союз). США, отказавшиеся участвовать в работе Генуезской конференции, были представлены на ней наблюдателем. Официально конференция была посвящена экономическим и финансовым проблемам послевоенного хозяйства Европы. Приглаше-ние на конференцию Советской России означало провал политики блокады.

Чрезвычайная сессия ВЦИК избрала советскую делегацию во главе с В.И.Лениным. Первым его заместителем был назначен народный комиссар иностранных дел Г.В.Чичерин, который и руководил ее работой в Генуе. В состав делегации также входили Л.Б.Красин, В.В.Воровский, М.М.Литвинов, А.А.Иоффе, К.Н.Нариманов, Я.Э.Рудзутак и др.

Правительство России решило не посылать В.И.Ленина за границу ввиду реаль-ной опасности террористических актов со стороны белогвардейцев. Поэтому все права главы делегации были переданы Георгию Васильевичу Чичерину.

Посылая своих представителей в Геную, советское правительство руководствова-лось желанием установить и расширить деловые, хозяйственные отношения со странами капиталистического мира. Буржуазным странам нужна была торговля с Россией. Наша страна также была заинтересована в развитии внешних торговых связей. «В Геную, – го-ворил В.И.Ленин, – мы идем не как коммунисты, а как купцы" (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 70).

10 апреля 1922 г. великолепный дворец "Палаццо Сан Джорджио" в Генуе, которым, по преданию, владел один из старейших европейских банков, стал местом проведения первого пленарного заседания участников конференции.

Главную роль на конференции играли представители Англии и Франции. США, которые формально не являлись участниками конференции, развернули активную заку-лисную деятельность и оказывали большое влияние на работу конференции.

Поскольку "русский вопрос" доминировал, а представители советского прави-тельства впервые присутствовали на международном съезде, внимание всех присутст-вующих было сосредоточено на них. Вступительная речь главы советской делегации Г.В.Чичерина, которую тот произнес на французском и английском языках, лишь пару раз заглянув в свои заметки, произвела сенсацию и привлекла внимание прессы к "рус-скому вопросу".

В программном заявлении советской делегации говорилось, что советское прави-тельство поддерживает дело мира, усилия по восстановлению хозяйственной жизни Ев-ропы и явилась на конференцию ради вступления в деловые отношения с правительства-ми и торгово-промышленными кругами всех стран на основе взаимности, равноправия и полного безоговорочного признания.

Главным вопросом стала судьба национализированного имущества иностранного капитала в России, долги царского и Временного правительств. Западные державы зая-вили, что согласны вступить в официальные отношения с Советской Россией и обсуж-дать вопрос о предоставлении ей кредитов только в том случае, если советское прави-тельство возьмет на себя обязательство оплатить долги.

К началу Первой мировой войны внешний долг Российской империи составлял 4 млрд золотых рублей. По мере того, как державы Антанты в течение войны предоставляли кре-диты царскому правительству на приобретение военного снаряжения, задолженность рос-ла и достигла в конце 1917 г. 12 млрд золотых рублей. Кроме того, после Октябрьской ре-волюции советское правительство национализировало иностранную собственность на сумму в 2 млрд золотых рублей.

Главными кредиторами царской России были Великобритания и Франция (около 80 %, кредитов было получено Россией от Франции, потерявшей таким образом больше других от национализации). Эти две страны, особенно Франция, заняли непримиримую позицию в отношении СССР.

Советская позиция на Генуэзской конференции определялась несколькими, по су-ти противоположными, задачами. Советское правительство было заинтересовано в полу-чении кредитов и развитии торговли с Западом, но при этом оно не намерено было отка-зываться от национализированной собственности.

Советское правительство соглашалось на известных условиях предоставить ино-странным капиталистам концессии, выдвигало предложения о развертывании торговых связей, соглашалось на уплату довоенных долгов. Вместе с тем советская делегация по-требовала возмещения убытков, причиненных Советской России интервенцией и блока-дой, поставила вопрос о предоставлении РСФСР займа.

Советская делегация выдвинула контрпретензии на 39 млн золотых рублей как компенсацию за ущерб, нанесенной ей интервенцией. В то же время советские диплома-ты стремились расколоть лагерь своих противников и, аппелируя к мировому общест-венному мнению, используя поддержку западных либералов и пацифистов, они настаи-вали на широкой программе разоружения и проведении политики мирного сосущество-вания.

В ходе конференции по вопросу о долгах наметился раскол среди западных дер-жав, образовались две группировки: англо-итальянская, готовая идти на некоторые ус-тупки Советской России, и франко-бельгийско-японская, занявшая непримиримую пози-цию в отношении возмещения ущерба от национализации. Работа конференции зашла в тупик и 19 мая была закрыта.

Гаагская конференция (июнь-июль 1922 г.). Для рассмотрения разногласий участников Генуэзской конференции было решено созвать в Гааге (Нидерланды) комис-сию экспертов. Ее заседания носят название Гаагской конференции. Она проходила в июне-июле 1922 г. с участием всех представленных на Генуэзской конференции держав, кроме Германии. Советскую делегацию возглавлял М.М.Литвинов.

Представители капиталистических стран отказались обсуждать вопрос о кредитах и отвергли все предложения советской делегации, направленные к международному со-трудничеству. Непримиримая позиция ведущих стран, прежде всего Франции и Бельгии, сорвали и эти переговоры. Гаагская конференция не приняла, по существу, никаких ре-шений.

Между участниками конференции существовали глубокие противоречия. Эти противоречия были особенно сильны между Германией, находившейся под гнетом Вер-сальской системы, и Антантой. Советская делегация умело использовала эти противоре-чия.

Рапалльский договор. Еще во время работы конференции в Генуе произошло сближение позиций России и Германии. За их счет страны-победительницы пытались возместить свои расходы на восстановление хозяйства.

16 апреля 1922 г. (через шесть дней после начала Генуэзской конференции) в не-большом городке Рапалло (недалеко от Генуи) был подписан двусторонний договор ме-жду Россией и Германией о восстановлении дипломатических отношений.

Обе стороны предавали забвению вопросы о долгах, о возмещении ущерба и на-ционализированном имуществе, предоставляли друг другу режим наибольшего благо-приятствования в торговле и возобновляли дипломатические и консульские отношения.

Германское правительство отказалось от требования возвращения национализи-рованных предприятий бывшим германским собственникам при условии, что Советская Россия не будет удовлетворять аналогичных претензий других государств. Заключение договора с Германией было большим успехом советской внешней политики. Впервые Советское государство было признано de-jure одной из крупных капиталистических дер-жав.

Обнародование этого договора вызвало шок у европейских держав. Недооценка советской дипломатии и нежелание идти на компромисс с Россией привели европейцев к дипломатическому поражению. Рапалльский договор положил конец усилиям реакцион-ных кругов стран-победительниц добиться экономического и политического подчинения Германии и страны Советов. Заключением соглашения с Германией советское прави-тельство разрушило политику изоляции, предотвратило создание единого антисоветского фронта и облегчило положение Германии.

Договор стал поворотным в отношениях Советской России с западными странами, так как реально продемонстрировал возможность мирного сосуществования государств с различными социальными системами.

В развитие Рапалльского договора РСФСР и Германия заключили секретное со-глашение о военно-техническом сотрудничестве, по которому Германия получила воз-можность разместить на территории России учебные и испытательные центры; были соз-даны для совместного использования аэродромы, танкодромы, полигоны для испытаний химического и другого оружия, производство которого в Германии было запрещено по условиям Версальского мирного договора от 28 июня 1919 г.

Лозаннская конференция. Одним из острейших вопросов, поднятых советской делегацией еще в Генуе, являлся вопрос о всеобщем сокращении вооружений, как основе обеспечения мира. Советские предложения, даже такие, как запрещение использования ядовитых газов, были игнорированы. Однако в ноябре 1922 г. - июле 1923 г. в Лозанне (город в западной части Швейцарии, у северного побережья Женевского озера) состоя-лась новая международная конференция 7 европейских держав (Великобритания, Фран-ция, Италия, Греция, Румыния, Югославия, Турции) и Японии (США, как и в Генуе, бы-ли представлены наблюдателем). Эта конференция обсуждала вопросы мировой безопас-ности..

Лозаннская конференция, проходившая (с перерывом) с ноября 1922 г. по июль 1923 г., была посвящена ближневосточным вопросам. Для обсуждения ситуации на Ближнем и Среднем Востоке (только для участия в решении вопроса о черноморских проливах) была приглашена и советская делегация, которую возглавил Г.В.Чичерин.

Разногласия коснулись нескольких вопросов, основным стал вопрос о проходе во-енных кораблей через проливы в мирное и военное время. Были выдвинуты два проекта: советский и английский. Россия предлагала закрыть проливы для военных судов любого государства, кроме Турции, и предоставить туркам возможность укреплять оборону про-ливов на случай иностранной агрессии. Англия требовала демилитаризации проливов и настаивала на договоренности о свободном прохождении через проливы всех торговых и военных судов в мирное время и любых судов, кроме судов враждующих сторон, в воен-ное время.

Вот что писал Эрнест Хемингуэй в своих репортажах с конференции для западной прессы: "Именно эта ежедневная отчаянная борьба между Британской империей и буду-щей Российской империей, в которой Керзон (министр иностранных дел в 1919-1924 гг. - И.Е.) – длинный, холодный, похожий на сосульку человек, – козырял Британским флотом, а Чичерин все парировал эти удары, приводя аргументы, примеры из истории, статистиче-ские данные, обращаясь со страстными призывами, и в конце концов, видя, что все это бесполезно, просто говоривший для истории, фиксируя свои возражения, чтобы будущие поколения могли их прочесть, – именно эта схватка делала Лозаннскую конференцию столь интересной".

Английский проект поддержали США, Франция, Турция и другие государства. На втором этапе переговоров РСФСР не участвовала, поскольку вопрос о проливах был ре-шен на первой сессии. В июле 1923 г. был подписан договор между союзными держава-ми и Турцией и Лозаннская конвенция о режиме работы проливов. Советским прави-тельством конвенция, как угрожающая безопасности страны, не была ратифицирована.

"Ультиматум Керзона". Противоречивость экономических и политических ин-тересов западных стран препятствовали образованию действенной антисоветской коали-ции. Тем не менее, враждебное отношение к Советской России сохранялось. Мир был непрочен.

Отношения между Англией и Советской Россией, и так ставшие достаточно на-пряженными в ходе Лозаннской конференции, еще более обострились. Во время Лозанн-ской конференции английское правительство решило нанести Советскому Союзу откры-тый удар. 8 мая 1923 г. советскому правительству был вручен меморандум правительст-ва Великобритании, составленный министром иностранных дел Англии лордом Джорд-жем Натаниелом Керзоном. Этот меморандум в науке получил название "ультиматума Керзона".

Керзон Джордж Натаниел, (1859-1925) – маркиз, вице-король Индии в 1899-1905, чл. кабинета министров с 1915, министр иностр. дел Великобритании в 1919-1924, консерватор. Знатный аристократ, был убежденным идейным противником большевизма. Один из организаторов антисов. интервенции. Во время сов.-польск. войны 1920 требовал остановить наступление Кр. Армии на линии, известной как "Линия Керзона" Его политику отличало стремление к расширению границ Британской империи.

Английское правительство требовало от советского правительства прекратить ан-тибританскую пропаганду и агитацию на Ближнем Востоке, отозвать советских уполно-моченных из Афганистана и Персии. В случае отказа Англия грозила разорвать торговые отношения. По сути дела, Англия требовала от СССР отказа от проведения политики дружбы и поддержки по отношению к угнетенным народам Востока.

Вручение Английского меморандума совпало с последовавшим 10 мая 1923 г. (во время Лозаннской конференции) убийством в Лозанне советского торгпреда в Италии, члена советской делегации дипломата Вацлава Вайлавовича Воровского.

Советское правительство было встревожено угрозой разрыва отношений. Связы-вая ультиматум с убийством Воровского, правительство опасалось, что Англия возглав-ляет заговор капиталистических государств с целью начать под любым предлогом новую интервенцию.

В своем ответе от 11 мая 1923 г. и в последующей нотной переписке в связи с "ультиматумом Керзона", завершенной 18 июня 1923 г., советское правительство реши-тельно отвергло важнейшие домогательства английского кабинета, согласившись в то же время в целях избежания разрыва, могущего создать серьезную опасность для всеобщего мира, на удовлетворение некоторых второстепенных пожеланий английской стороны (освобождение захваченных в советских территориальных водах английских траулеров и др.).

В конечном итоге, конфликт был урегулирован и ультиматум отозван.

Обстановка в отношениях с Англией изменилась в 1924 г., когда к власти в Вели-кобритании пришло лейбористское правительство Макдональда.

Макдональд Джеймс Рамсей (1866-1937), один из основателей и лидеров Лейбо-ристской партии Великобритании. В 1924 и 1929-31 премьер-мин. Пр-во Макдональ-да в 1924 установило дипл. отношения с СССР. В 1931-35, выйдя из Лейбористской партии, возглавил коалиц. (т.н. нац.) пр-во.

Установление дипломатических отношений с капиталистическими странами в 1924-1925 гг. Пришедшее к власти в Англии лейбористское правительство во главе с Р.Макдональдом в феврале 1924 г. официально признало СССР. Одновременно Макдо-нальд сделал предложение о создании англо-советской комиссии по рассмотрению на-сущных экономических и финансовых проблем, а также по соблюдению существующих договоров, рассмотрению постоянных претензий граждан и правительств каждой из стран по отношению к противоположной стороне. Поверенным в делах Англии был на-значен Х.Г.Раковский.

Шаги английского правительства побудили и другие страны к установлению ди-пломатических отношений с Советами. Чуть позже в том же 1924 году были установле-ны дипломатические отношения еще с 6 европейскими странами – Италией, Норвегией, Швецией, Австрией, Грецией, Данией.

В октябре 1925 г. были установлены дипломатические отношения с Францией – после победы на выборах "блока левых сил" и формирования правительства Эррио. Но отношения оставались напряженными.

Эррио Эдуард (1872-1957), лидер франц. партии радикалов. С 1916 неоднократно министр. Премьер-министр в 1924-25, 1926, 1932. Пр-во Эррио установило дипл. от-ношения с СССР в окт. 1924 г. и подписало пакт о ненападении в 1932 г. Неизменно выступал за сотрудничество с СССР. В 1947-54 пред. Нац. собрания. В 1905-55 (с пе-рерывом) мэр Лиона.

1924 год вошел в историю международных отношений как год дипломатических признаний СССР.

Огромное значение имело урегулирование положения на Дальнем Востоке. В мае 1924 г. подписан договор с Китаем о взаимном признании. Условия договора были очень выгодны СССР, сохранившему контроль над КВЖД и Внешней Монголией. В январе 1925 г. подписано соглашение с Японией, по которому она выводила свои войска с тер-ритории Дальнего Востока в ответ на предоставление ей концессии на Северном Сахали-не.

Также были установлены отношения с Мексикой (1924 г.) и Уругваем (1926 г.).

В период с 1924 по 1925 г. СССР установил дипломатические отношения с 13 ка-питалистическими странами. Из ведущих капиталистических держав только США оста-вались на позиции непризнания СССР.

Выход страны из дипломатической изоляции стал главным итогом внешней политики Советского Союза в первой половине 20-х годов. Началась новая полоса исторического развития.

Читайте также:

- Если один из близнецов не годен в армию берут ли второго

- Где больше всего добывают золото нелегально в россии место

- Если муж в тюрьме кто платит алименты

- Раскройте понятие социального обеспечения как формы социальной защиты населения

- Как различается правовой статус парламентской оппозиции при различных формах правления