Что такое русское право

Обновлено: 25.06.2024

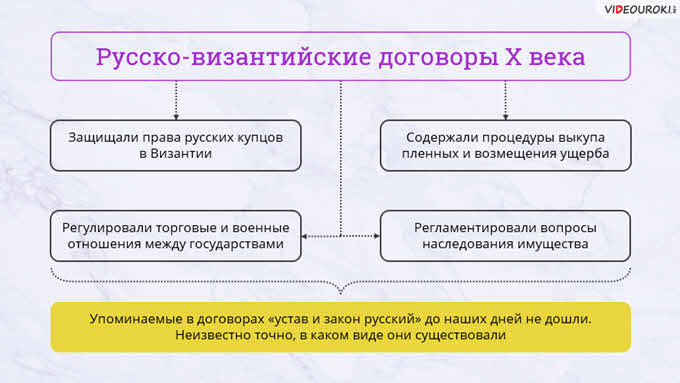

Первыми письменными источниками древнерусского права, дошедшими до нас, были договоры Киевской Руси с Византией 907, 911, 944 и 971 гг., заключавшиеся после военных походов. Они носили международно-правовой характер.

Княжеское законодательство как источник права появилось на Руси в X в. Особое значение имеют Устав о десятинах, судах и людях церковных князя Владимира и Устав о церковных судах князя Ярослава, которые внесли существенные изменения в действовавшее гражданское, семейное и уголовное законодательство. Тем не менее крупнейшим памятником древнерусского права являлась Русская Правда, сохранившая свое значение и в последующие периоды отечественной истории.

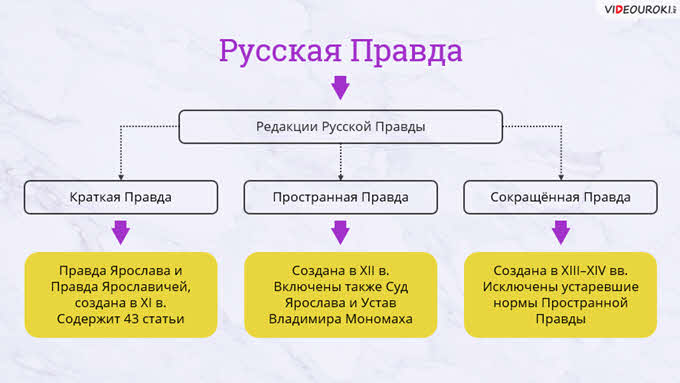

Она была впервые обнаружена В.Н. Татищевым в 1738 г. К настоящему времени существует более ста ее списков, которые отличаются друг от друга по объему, структуре и содержанию. Русская Правда подразделяется на три редакции: Краткую, Пространную и Сокращенную. Краткая редакция включает две части: Правда Ярослава (или Древнейшая) и Правда Ярославичей — сыновей Ярослава Мудрого. Правда Ярослава содержит первые 18 статей Краткой редакции и полностью посвящена уголовному праву. Правда Ярославичей включает следующие 20 статей Краткой редакции Русской Правды.

Во второй половине XI в. было положено начало составлению Пространной редакции Русской Правды, которая окончательно оформилась в XII в. Она включает нормы уголовного и наследственного права, определяет правовой статус различных категорий населения.

В XIII-XIV вв. появилась Сокращенная редакция, представлявшая собой часть переработанных статей Пространной редакции Русской Правды, адаптированных для регулирования общественных отношений периода феодальной раздробленности на Руси.

Наряду с Русской Правдой в Киевской Руси действовали нормы Уставов князей Владимира и Ярослава, составившие основу древнерусского церковного законодательства, а также статьи из правовых сборников других славянских народов. На развитие древнерусского права оказывали определенное влияние и Кормчие книги, представлявшие собой византийские сборники церковных и гражданских постановлений. В значительной мере они регулировали отношения в сфере семейного права.

Гражданское право. В Русской Правде и других источниках древнерусского права достаточно четко различаются две основные части гражданского права — право собственности и обязательственное право.

Утверждение феодализма и феодальной собственности на землю обусловило возникновение права собственности. Первоначально феодальная собственность появилась в форме княжеского домена, боярской или монастырской вотчины. В Краткой редакции Русской Правды была закреплена незыблемость феодальной земельной собственности. Кроме собственности на землю, в ней говорится также о праве собственности на другие вещи — коней, тягловый скот, холопов и т.п.

Недобросовестное выполнение норм обязательственного права в Древней Руси могло повлечь обращение взыскания не только на имущество, но и на личность должника, включая и членов его семьи.

Основными видами договоров являлись договоры купли-продажи, мены, займа, поклажи и личного найма. Договоры заключались в устной форме, но обязательно в присутствии свидетелей, которые назывались послухами. В письменной форме составлялись преимущественно договоры, связанные с куплей-продажей земли.

Достаточно широкое распространение в Русской Правде получил договор займа. Объектами займа выступали в то время деньги, хлеб, мед, мех и т.п. В древнерусских источниках встречаются следующие виды займа: обычный заем, совершавшийся между купцами с упрощенным порядком оформления, и заем с самозакладом, который именовали закупничеством. В нормативных актах уже различались взимавшиеся проценты, размер которых зависел от срока займа. Срок взимания процентов не превышал, как правило, двух лет. По договору займа на короткий срок выплачивались более высокие проценты.

Однако после введения христианства были установлены новые принципы семейного права — патриархальная семья, основанная на принципах моногамии, затрудненность развода, бесправие внебрачных детей, суровые наказания за внебрачные связи.

Патриархальная семья в соответствии с Уставом князя Ярослава находилась под защитой церкви. Обручение обязательно предшествовало браку и считалось нерасторжимым. Брачный возраст составлял 14-15 лет для мужчин и 12-13 лет для женщин. Для придания законности браку церковь непременно требовала венчания.

Имущественные отношения между супругами не получили достаточного освещения в древнерусских источниках. Тем не менее из них следует, что в то время возникали имущественные споры между супругами. Однако жена имела право передавать свое приданое по наследству, т.е. она сохранила определенную имущественную самостоятельность. Родители и особенно отец имели над детьми практически неограниченную власть.

Наследственное право. Появление частной собственности повлекло за собой возникновение понятия наследства, для которого уже был характерен дифференцированный порядок. Так, у феодалов наследовать могли и дочери, а у смердов они не получали такого права.

При наследовании по закону, преимущество получали сыновья умершего. В то же время дочерям не полагалось ничего. Закон лишь обязывал сыновей выдать сестер замуж. Следует отметить, что младший сын при распределении наследуемого имущества, которое делилось поровну, имел некоторое преимущество, получая при этом двор отца. Наследственными правами не обладали незаконнорожденные дети. Однако в том случае, если их мать являлась рабыней, то они вместе с ней получали свободу.

При наследовании по завещанию наследодатель имел право распоряжаться имуществом по своему усмотрению.

В Русской Правде нет указаний на возрастные ограничения уголовной ответственности и понятия невменяемости. Однако в ее нормах уже нашло отражение понятие соучастия. По закону все соучастники преступления должны были отвечать в равной степени.

В Русской Правде обозначены лишь два родовых объекта преступления — личность человека и его имущество. Из этого следуют и два рода преступлений, включавших различные виды преступных деяний. К преступлениям против личности относились: убийство, телесные повреждения, побои и оскорбление действием. Однако в уставах князей Владимира и Ярослава появляется и норма, связанная с оскорблением словом. Объектом такого вида преступлений была, как правило, честь женщины.

Большое внимание в Русской Правде уделяется имущественным преступлениям. Прежде всего это касается татьбы (кражи). Среди наиболее тяжких видов кражи выделялось конокрадство. Кроме того, к тяжким видам имущественных преступлений относилось и уничтожение чужого имущества путем поджога.

Уставы великих князей киевских Владимира и Ярослава включают нормы, касавшиеся преступлений против церкви и в семейной сфере. Их появление было обусловлено необходимостью искоренить языческие пережитки после принятия христианства.

В Русской Правде еще не были представлены государственные и должностные преступления. Однако из летописных сводов известно о выступлениях против князей и княжеской власти, которые могли повлечь за собой непосредственную расправу без суда и следствия. Так, например, поступила княгиня Ольга после убийства древлянами в 945 г. ее мужа князя Игоря.

Таким образом, в процессе расселения славянских племен на территории Восточной Европы, распада общины и других институтов первобытнообщинного строя сложились предпосылки для образования

Древнерусского государства. К ним относятся, прежде всего наличие единой территории, населения и публичной власти. Не следует также забывать, что Киевская Русь, созданная древнерусской народностью, изначально являлась полиэтническим государством, заложившим основу для возникновения и развития в дальнейшем трех крупных славянских народов — русского, украинского и белорусского.

Власть великого князя на первом этапе развития Древнерусского государства еще зависела от решений вечевого собрания. Однако в связи с переходом от численной (десятичной) системы управления к дворцово-вотчинной, власть киевского князя значительно укрепилась, а роль вечевого собрания существенно снизилась. Произошла также социальная дифференциация населения Киевской Руси, получившая закрепление в нормах Русской Правды. Среди источников права важную роль на первом этапе играли обычаи и судебная практика, нашедшие отражение в законодательных актах, в которых еще сохранялось значительное количество архаических элементов. Тем не менее в древнерусском законодательстве на первое место ставились задачи защиты личности и имущества, которые нашли отражение в крупнейшем памятнике Древнерусского государства — Русской Правде.

б) Происхождение обычного права. Вышеприведенные термины указывают и на происхождение обычного права и на его свойства.

Признавая автономию (действия частного лица) за первоисточник права вообще, полагают возможным установить следующий процесс образования обычного права: более энергическое лицо поступает, как ему угодно; другие следуют ему из пассивной подражательности; через установившуюся практику образуется привычка поступать так, а не иначе, а затем повальный обычай, из которого, наконец, слагается общее убеждение о необходимости всем действовать именно так, а не иначе. Но таким образом в основе права был бы положен произвол, т. е. отрицание права. Приведенная схема опровергается тем, что обычаи разных народов, разделенных пространством и временем (не имевших никакой возможности подражать один другому), сходны, а часто и тождественны.

Первоисточник права есть природа человека (физическая и моральная), подчиненная таким же законам, как и природа органическая и неорганическая. Право на первой ступени является чувством (инстинктом); такова месть, защита детей родителями и обратно; таково первоначальное право владения (вообще такой характер право сохраняет в семейных и родовых союзах). Все поступают одинаково не по силе подражания одному, а одновременно и повсюду, по силе действия одинакового чувства. На второй ступени право проникается сознанием (в союзах общинных и государственных), превращаясь из явлений природы в действия воли; то, что есть (факт), превращается в то, что должно быть (право); но законы сознания и воли у людей также одинаковы, как и законы физической природы; сознанием освящаются те же самые нормы, которые были установлены природой; таким образом личная творческая деятельность в праве совершенно сливается с общественной. Привычка лишь укрепляет действие однообразных норм, а не создает их. Разнообразие обычаев по племенам и нациям объясняется разными ступенями культуры и условиями экономической общественной жизни[33].

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

32. Как соотносятся между собой право Европейского Союза, международное право и национальное право государств-членов?

32. Как соотносятся между собой право Европейского Союза, международное право и национальное право государств-членов? Система внутригосударственного права разных стран и система международного права долгое время развивались как два различных, мало между собой

§ 4.5. Обычное право Африки

§ 4.5. Обычное право Африки Новое право молодых развивающихся государств в результате особенностей их исторического развития сочетается с мусульманским, индусским правом, а также с обычным правом, которое все еще действует в достаточно широкой сфере отношений. До

§ 3. Обычное право

§ 3. Обычное право Обычное право есть фактически и однообразно соблюдаемое, хотя государством и не предписанное, правило массового поведения; частота повторения и убеждение в правомерности поведения – основные элементы обычного права.Сила обычного права весьма

Глава 77. ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОСТАВЕ ЕДИНОЙ ТЕХНОЛОГИИ. ПРАВО НА ТЕХНОЛОГИЮ

Глава 77. ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОСТАВЕ ЕДИНОЙ ТЕХНОЛОГИИ. ПРАВО НА ТЕХНОЛОГИЮ СТАТЬЯ 1542. Право на технологию 1. Единой технологией в смысле настоящей главы признается выраженный в объективной форме результат

СТАТЬЯ 1284. Обращение взыскания на исключительное право на произведение и на право использования произведения по лицензии

СТАТЬЯ 1284. Обращение взыскания на исключительное право на произведение и на право использования произведения по лицензии 1. На принадлежащее автору исключительное право на произведение обращение взыскания не допускается. Однако на права требования автора к другим

Глава 77. ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОСТАВЕ ЕДИНОЙ ТЕХНОЛОГИИ. ПРАВО НА ТЕХНОЛОГИЮ

Глава 77. ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОСТАВЕ ЕДИНОЙ ТЕХНОЛОГИИ. ПРАВО НА ТЕХНОЛОГИЮ СТАТЬЯ 1542. Право на технологию 1. Единой технологией в смысле настоящей главы признается выраженный в объективной форме результат

Тема 11. Уголовно-процессуальное право и уголовное право. Нормы морали

Тема 11. Уголовно-процессуальное право и уголовное право. Нормы морали Уголовно-процессуальное право неразрывно связано с уголовным правом.Уголовное право устанавливает основания уголовной ответственности, дает понятие преступления и определяет их виды, устанавливает

Тема 12. Право на свободу и личную неприкосновенность. Право на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство

Тема 12. Право на свободу и личную неприкосновенность. Право на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство Право на свободу и личную неприкосновенность. Данное право закреплено в ст. 3 («Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную

13. Право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и право на отказ от медицинского вмешательства

13. Право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и право на отказ от медицинского вмешательства Статья 30.[83] Права пациентаПри обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право на:7) информированное добровольное согласие

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО, ПРАВО ЕВРОСОЮЗА И ПРАВО ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ

1. Обычное право

Глава 8. Юность права — сословное, или корпоративное, право (право отдельных социальных слоев)

Глава 11. НАДСТРОЙКА НАД ЭКОНОМИЧЕСКИМ БАЗИСОМ КЛАССОВОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВО. ПРАВО И ГОСУДАРСТВО

Глава 11. НАДСТРОЙКА НАД ЭКОНОМИЧЕСКИМ БАЗИСОМ КЛАССОВОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВО. ПРАВО И ГОСУДАРСТВО 1. Право — часть надстройки над экономическим базисом классового общества.2. Положение права в системе надстройки.3. Право и государство.4. Право в политической системе

В более узком смысле, русским правом назывались остатки древнерусского права — те, что остались в силе на присоединенных к Польше в 14 веке Холмской и Белзской землях и в Галичине после 1387, когда окончательно этот край присоединён к Польской короне. Русское право дальше действовало на этих землях, хотя постепенно внедрялись учреждения польского права. Частное право действовало дольше в отношении русского населения, тогда как публичное русское право было ликвидировано полностью с введением в Галиции польской системы судов в 1506 г.

Особенно русское право было распространено среди сельского населения, в соответствующих институтах. Это были самоуправляющиеся общины, которые продолжали использовать систему древнерусской верви. Сёла с русским правом пользовались широким самоуправлением, выбирали своих начальников: тиунов, старцев и даже священников, принимавших поручительство за своих членов, — общиной отвечали за повинности перед государственной властью, имели отдельные промышленные суды. Однако за этот период старая община (вервь) претерпела дробление на меньшие единицы (дымы) и под давлением шляхетских владений потеряла самоуправление. В XV–XVI веках произошел массовый перевод сёл с русским правом на немецкое право и всеобщее распространение польского права. Однако некоторые нормы русского права сохранились дольше в форме права обычного.

Содержание

Источники права

Основными источниками права в Древнерусском государстве были: обычное право, договоры Руси с Византией, княжеское законодательство и каноническое право, Русская правда.

Обычное право

Древнейшим источником права было обычное право. Оно регулировало порядок совершения кровной мести, проведения некоторых процессуальных действий (присяга, ордалии, оценка показаний свидетелей и др.). С возникновением государства господствующие слои начали приспосабливать обычаи со своими интересами, санкционировали и применяли их принудительно силой государственных органов. Правовые обычаи прочно укоренились в общественных отношениях и продолжали их регулировать даже после появления письменных источников. Примером этого является регулирование на основании обычаев уголовного и в известной степени гражданского судопроизводства в общинных (копных) судах.

Русско-византийские договоры

Другим источником права были русско-византийские договоры 911, 944 и 971 гг. Это международно-правовые акты, в которых отражены нормы византийского и древнерусского права, регулировали торговые отношения, определяли права, которыми пользовались русские купцы в Византии. Здесь зафиксированы нормы уголовного, гражданского права, определены права и привилегии феодалов. В договорах также содержатся нормы, заимствованные из устного обычного права. Содержание договоров свидетельствует о том, что они регулировали торговые отношения, определяли права, которыми пользовались русские купцы в Византии. Например, договор 911 г. содержит статьи, регулирующие порядок наследования имущества русов, находившихся на службе в Византии, именно русскими потомками. Статьи данного договора содержат нормы уголовного права, трактующие ответственность за убийство. Договоры содержат также другие нормы, которые устанавливают ответственность за кражу, телесные повреждения, разбой, грабежи и т.п. Некоторые из них позже были воспроизведены в Русской Правде.

В отдельных случаях нормы русско-византийских договоров опережают тогдашнее международное право. Скажем, договор 911 г. устанавливал взаимные обязанности русов и византийцев, связанные с сохранением имущества разбитого о берег чужеземного корабля, пока не появится законный обладатель. К нормам международного права принадлежит также обязанность сторон по выдаче преступников.

Княжеское законодательство

Данный источник права приобретает особое значение с нач. Х в. Полными письменными источниками, которые сохранились, являются статуты (уставы) Владимира Великого и Ярослава Мудрого, что ввели важные нововведения в финансовое, семейное и уголовное право. Церковные уставы были призваны установить правовые основы отношений государства и церкви, светской и духовной власти, определить правовой статус духовенства и юрисдикцию церкви.

Устав князя Ярослава Мудрого составил следующий этап письменного оформления правового положения древнерусской церкви. Его князь сложил с митрополитом Иларионом в 1051—1054 гг. Этот памятник правовой культуры Древней Руси содержит систему правовых норм, регулирующих порядок заключения брака и брачных отношений; касались отношений церковной и светской власти; определяли правовой статус служителей церкви, закрепляли их привилегии.

Каноническое право

С введением христианства в Древнерусском государстве усиливается влияние норм канонического права. В этой сфере распространение приобретает византийское право и его источники — Закон судный людем (переработка некоторых византийских и еврейских законов); номоканоны (на Руси их называли Кормчей книгой — юридические сборники, содержавшие как церковные правила, так и установки римских и византийских императоров о церкви); Эклога (официальное законодательное сведения византийского права VIII в.); Прохирон (своеобразное пособие для изучения законодательства Византии); Книги законные (перевод византийских законов).

Русская Правда

Самой выдающейся достопримечательностью права времён Древнерусского государства является Русская Правда - свод законов, известный памятник древнерусского княжеского законодательства, регламентировавшая внутригосударственные феодальные отношения Древней Руси. Русская правда — основной источник познания общественного строя, государства и права Древнерусского государства. Сборник базируется на нормах обычного права, и содержит в себе нормы различных отраслей права, в первую очередь гражданского, уголовного и процессуального.

Гражданское право

Брачно-семейное право до принятия христианства регулировалось обычным правом, которое допускало многоженство, похищение невест. Известно, что князь Владимир Великий имел пять жён и много наложниц. После принятия христианства семейное право развивалось в Древнерусском государстве согласно византийскому каноническому праву. Устанавливалось единобрачие. Церковь запрещала заключения брака с представителями других конфессий, уклонялась освящать браки между людьми, которые принадлежали к разным социальным состояниям. Осложненной была процедура развода. Оставляя жену без достаточных на то причин, человек должен был предоставить ей значительную материальную компенсацию, а также выплатить штраф в пользу церкви. Размер его зависел от социального положения супругов.

Уголовное право

Возрастного ограничения уголовной ответственности не было, также неизвестным было понятие вменяемости. Однако, существовало понятие соучастия, в частности в совершении кражи − все соучастники несли одинаковую ответственность, распределение функций между ними не предусматривался.

Виды преступлений

- Против княжеской власти (восстание, переход на сторону врага);

- против церкви и христианской морали (вероотступничество, церковная татьба, уничтожение крестов, разрытие могил, чародейство и т.п.);

- имущественные (разбой, кража, повреждение, незаконное пользование чужим имуществом, присвоение потерянных лошадей, оружия, одежды и т.д.);

- против семьи и нравственности (разврат, многожёнство, сожительство с монахиней, кума с кумой, изнасилования, сексуальные извращения и т.д.).

- против личности;

- убийство. О нём говорится во многих статьях Краткой редакции и пространственной редакции;

- увечье, раны, побои. Наибольшим оскорблением традиционно называют нанесение ударовпалкой, шестом, ножнамимеча, тупой его стороной. За такое накладывали большой штраф. Здесь речь идёт об усиленной защите чести представителей господствующего класса;

- оскорбление человека действием: извлечь перед ним меч и толкнуть, вырвать усы или бороду.

- имущественные преступления. Среди них самым тяжёлым считали разбой. Много говорится о т.н. "татьбе" [2] . Опасным преступлением был поджог гумна или двора. Преступным деянием было противозаконное пользование чужим имуществом: самовольная езда на чужом коне, укрывательство холопов, присвоение потерянного коня, одежды, оружия.

Наказания

Процессуальное законодательство

В Древнерусском государстве судебный процесс носил состязательный (обвинительный) характер, стороны в нём были равноправными. Он начинался с заклича - публичного заявления потерпевшего о пропаже и её приметы. В то время чёткого разграничения между уголовным и гражданским процессом не было, однако определенные процессуальные действия могли применяться только по уголовным делам. Например, гонение следа — то есть поиск преступника по его следам. Если след вёл к верви, она должна была выдать виновного или платить дикую виру. Особым процессуальным действием был взвод: когда лицо, у которого была найдена чужая вещь, объявляло себя добросовестным приобретателем. Приобретатель указывал на того, у кого он взял ту вещь, тот в свою очередь мог указать на третьего и т. д [4] . Судебными доказательствами считались: свидетельство видоков (очевидцев правонарушения), послухов (свидетелей доброй или недоброй славы подозреваемого), внешние приметы, вещественные доказательства, собственное признание. При отсутствии других доказательств, могла применяться присяга (рота), сопровождавшаяся целованием креста, а также суды божьи. При испытании водой подозреваемого бросали связанным в воду, и если он тонул, то считался невиновным. При испытании раскалённым железом невиновным признавался тот, у кого не оставалось следов ожогов. Решение суда выносились в устной форме, а к их выполнению привлекались специальные должностные лица (верующие, например, собирали уголовные штрафы за убийство).

Перечень основных источников русского права

Устные

Письменные

Древнерусские

- Договоры Руси с Византией

- Древнейшая правда

- Покон вирный

- Русская Правда

- Церковный Устав Владимира

- Церковный устав Ярослава

- Местные церковные уставы

- Уставные грамоты

- Смоленская торговая правда

- Новгородские договоры

- Правосудие митрополичье

- Новгородская судная грамота

- Псковская судная грамота

Некоторые сборники правовых документов

Отдельные институты

- Кровная месть

- Ряд (договор)

- Вира

- Судебный поединок

- Свод (право)

- Головничество

- Поток и разграбление

См. также

Напишите отзыв о статье "Русское право"

Примечания

- ↑ [pidruchniki.ws/16990923/pravo/tsivilne_pravo_kiyivska_rus Цивільне право]

- ↑ Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навч. посіб. — 4-те вид., стер. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. - 429 с.

- ↑ Заруба В. М. Історія держави і права України: Навчальний посібник. – К. : Істина, 2006. – 416 с.

- ↑ Історія держави і права України : практикум: навчальний посібник для студ. юридич. спец. вузів / І. Я. Терлюк ; Нац. акад. внутр. справ України. - Київ : Атіка, 1999. - 192 с.

Издания источников

- Памятники русского права. – М., 1952-. – Вып. 1-7.

- Российское законодательство X–XX веков: в 9 т. / Под общ. ред. О.И. Чистякова. – М.: Юрид. лит., 1984-. - Том 1-4.

- Основное издание Русской Правды: Правда Русская / Под общ. ред. акад. Б.Д. Грекова. - М.; Л.: Изд-во АН СССР. - Т. I: Тексты. - 1940; Т. II: Комментарии. - 1947; Т. III: Факсимильное воспроизведение текстов. - 1963.

- Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV–XV вв. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. – Ч. 1. – 469 с.

- Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. / Изд. подготовил Я.Н. Щапов. – М.: Наука, 1976. – 239 с.

Литература

Отрывок, характеризующий Русское право

В то время как у Ростовых танцовали в зале шестой англез под звуки от усталости фальшививших музыкантов, и усталые официанты и повара готовили ужин, с графом Безухим сделался шестой удар. Доктора объявили, что надежды к выздоровлению нет; больному дана была глухая исповедь и причастие; делали приготовления для соборования, и в доме была суетня и тревога ожидания, обыкновенные в такие минуты. Вне дома, за воротами толпились, скрываясь от подъезжавших экипажей, гробовщики, ожидая богатого заказа на похороны графа. Главнокомандующий Москвы, который беспрестанно присылал адъютантов узнавать о положении графа, в этот вечер сам приезжал проститься с знаменитым Екатерининским вельможей, графом Безухим.

Великолепная приемная комната была полна. Все почтительно встали, когда главнокомандующий, пробыв около получаса наедине с больным, вышел оттуда, слегка отвечая на поклоны и стараясь как можно скорее пройти мимо устремленных на него взглядов докторов, духовных лиц и родственников. Князь Василий, похудевший и побледневший за эти дни, провожал главнокомандующего и что то несколько раз тихо повторил ему.

Проводив главнокомандующего, князь Василий сел в зале один на стул, закинув высоко ногу на ногу, на коленку упирая локоть и рукою закрыв глаза. Посидев так несколько времени, он встал и непривычно поспешными шагами, оглядываясь кругом испуганными глазами, пошел чрез длинный коридор на заднюю половину дома, к старшей княжне.

Находившиеся в слабо освещенной комнате неровным шопотом говорили между собой и замолкали каждый раз и полными вопроса и ожидания глазами оглядывались на дверь, которая вела в покои умирающего и издавала слабый звук, когда кто нибудь выходил из нее или входил в нее.

– Предел человеческий, – говорил старичок, духовное лицо, даме, подсевшей к нему и наивно слушавшей его, – предел положен, его же не прейдеши.

– Я думаю, не поздно ли соборовать? – прибавляя духовный титул, спрашивала дама, как будто не имея на этот счет никакого своего мнения.

– Таинство, матушка, великое, – отвечало духовное лицо, проводя рукою по лысине, по которой пролегало несколько прядей зачесанных полуседых волос.

– Это кто же? сам главнокомандующий был? – спрашивали в другом конце комнаты. – Какой моложавый!…

– А седьмой десяток! Что, говорят, граф то не узнает уж? Хотели соборовать?

– Я одного знал: семь раз соборовался.

Вторая княжна только вышла из комнаты больного с заплаканными глазами и села подле доктора Лоррена, который в грациозной позе сидел под портретом Екатерины, облокотившись на стол.

– Tres beau, – говорил доктор, отвечая на вопрос о погоде, – tres beau, princesse, et puis, a Moscou on se croit a la campagne. [прекрасная погода, княжна, и потом Москва так похожа на деревню.]

– N'est ce pas? [Не правда ли?] – сказала княжна, вздыхая. – Так можно ему пить?

Лоррен задумался.

– Он принял лекарство?

– Да.

Доктор посмотрел на брегет.

– Возьмите стакан отварной воды и положите une pincee (он своими тонкими пальцами показал, что значит une pincee) de cremortartari… [щепотку кремортартара…]

– Не пило слушай , – говорил немец доктор адъютанту, – чтопи с третий удар шивь оставался .

– А какой свежий был мужчина! – говорил адъютант. – И кому пойдет это богатство? – прибавил он шопотом.

– Окотник найдутся , – улыбаясь, отвечал немец.

Все опять оглянулись на дверь: она скрипнула, и вторая княжна, сделав питье, показанное Лорреном, понесла его больному. Немец доктор подошел к Лоррену.

– Еще, может, дотянется до завтрашнего утра? – спросил немец, дурно выговаривая по французски.

Лоррен, поджав губы, строго и отрицательно помахал пальцем перед своим носом.

– Сегодня ночью, не позже, – сказал он тихо, с приличною улыбкой самодовольства в том, что ясно умеет понимать и выражать положение больного, и отошел.

Борьба против исторических прав русских является основой процесса присваивания природных богатств России и передела прав собственности на результаты коллективного труда русского народа. Западный мир воевал, воюет и будет воевать конкретно против русских как народа, а не против России "вообще". Все социальные и политические инструменты западной идеологии направлены на переформатирование мышления и самосознания русских, принижения их исторической роли в процессах существования Европы и Азии.

Русские — самый большой народ Европы, а потому идеологическая победа над ними и его подчинение себе условный запад не мыслит без физического расчленения народа на более мелкие части посредством идеологического и понятийного влияния на коллективное русское сознание.

Краеугольным камнем борьбы против русских и их исторических прав является влияние на ответ по вопросу — кто такие русские? Любые попытки прозападного либерального влияния на такой ответ — есть попытка отобрать у русского народа и его представителей в Российской власти право на ведущую роль.

Борьба против исторических прав русских является основой

присваивания природных богатств России и передела прав собственности

на результаты коллективного труда русского народа

Почему речь заходит про исторические права русских и борьбу с ними извне и внутри России? Потому, что исторические права русских — это своеобразное право вето, которое русский народ добыл себе в ходе своего исторического развития и создания своего государства. Это право весьма полезно в решении многих экономических и политических вопросов как внутри самой России, так и за ее пределами. Такое право позволяет русским рассчитывать на очень многие преференции.

Ни для кого не секрет, что Россия — самая большая страна в мире. Мало того, что она громадна по размерам — Россия чрезвычайно богата полезными ископаемыми и находится в наивыгоднейшем географическом и геополитическом расположении. При всем при этом забывается или сознательно замалчивается ведущая роль русского народа в ее формировании, освоении и развитии, незримо ускользает размер вклада именно русских: можно смело утверждать, что земля России обильно полита потом и кровью простых русских мужиков из центральных регионов России и их потомков.

Все масштабные и значимые задачи и проблемы русского государства решались за счет жизненных сил русского народа и его неимоверных человеческих жертв:

- создание Русского Царства к 1547 году как базиса Российской Империи и современной России

- освоение Урала и создание уральской промышленности, отметим, что первым русским на Урале был проповедник Стефан Храп в 1379 году

- освоение и обустройство Сибири начиная с похода Ермака в 1551 году

- выход к Балтийскому морю в результате победы в Северной (Двадцатилетней) войне с 1700 по 1721 года, как повод возникновения Российской империи

- выход к Азовскому морю в результате Азовских походов к 1700 году

- выход к Черному морю в результате многолетних войн полностью к 1770 году

- Отечественная война 1812 года ознаменовалась не только освобождением России, но и Европы от тирании Наполеона

- освобождение народов Балкан в ходе одной из Русско-Турецких войн в период с 1877 по 1878

- строительство Транссибирской магистрали в период с 1891 по 1916 годы — от Миасса до Владивостока

- Первая Мировая Война с 1914 по 1918 годы была бы выиграна Россией если бы не большевистское восстание

Исторические права русских — это своеобразное право вето

Подчеркнем еще раз: все судьбоносные для России события были реализованы за счет и благодаря простым русским людям из народа, которые оплатили своими жизнями и личным счастьем текущие и будущие возможности российского государства во всех его политических формах. И именно поэтому потомки тех русских людей имеют неоспоримые исторические права на свою землю, её недра и первоочередное всестороннее влияние на Российскую политику с экономикой. И именно поэтому так усердствует запад вместе со своими ставленниками в деле нивелирования заслуг и очернения имиджа русского народа.

Численность русских, вкупе с их исторической памятью, а также родственной и религиозной сплоченностью являются серьезным препятствием для условного запада и его приспешников. Поэтому, для решения своих далеко идущих целей в информационном поле постоянно ведется продвижение своей трактовки ответа на вопрос — кто такие русские. Либеральный подход к этому вопросу позволяет считать русским абсолютно любого человека, который чувствует себя культурно и морально-психологически русским.

Это очень удобно: по "упрощенной схеме" стать русским и тут же получить доступ к историческим правам русских вместе с возможностью формировать общественное мнение русского народа. Вам не кажется, что это очень просто, преступно просто? Обладая же историческими правами и имея большое количество денег, любой выгодно прикинувшийся русским, может прибрать к рукам то, во что ни он, ни его предки не вложили и десятой доли процента потомков тех самых многострадальных русских.

Разумеется, в судьбе России принимали участие и другие народы и национальности, но, все же, самые страшные удары судьбы по Российскому государству принимали на себя именно русские.

Либеральный подход позволяет считать русским абсолютно любого человека

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобретя в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока "п. Древнерусское право"

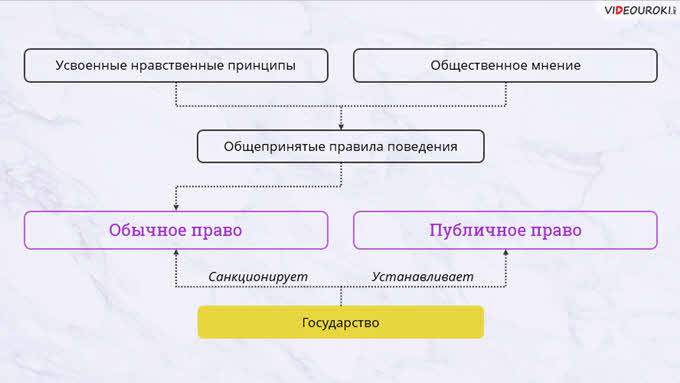

Право у восточных славян, как и у других народов, развивалось на основе обычаев. Устойчивые правила, регулирующие поведение людей, сложились задолго до возникновения государства. Отступать от них не позволяли усвоенные с детства нравственные принципы и общественное мнение. Он него в небольшом коллективе – родовой общине или племени – никуда не скроешься. Обычное право продолжало действовать и после образования государства. Наряду с публичным правом, то есть нормами, установленными государством.

На основе обычного права действовали, например, копные суды. Копа – по-другому, скоп (или скуп), мир, сходка, громада. У древних славян это собрание представителей родов (семей), орган местного самоуправления, который был вправе решать самые разные вопросы. В том числе и осуществлять суд. Копа проводила расследование: выслушивала свидетельские показания, оценивала улики и другие доказательства. Затем определяла виновного и назначала наказание, которое тут же приводилось в исполнение.

Решения принимались только единогласно. В основе копного права лежал принцип прецедента: старики помнили, какие решения копа принимала раньше в аналогичных случаях. Дольше всего такой традиционный суд сохранялся в Юго-Западной и Западной Руси. В Великом княжестве Литовском копные суды действовали ещё в конце XVII века. Правомерность их существования подтверждалась Статутами – общегосударственными сборниками законов.

Первый письменный сборник законов восточных славян – Русская Правда. Сохранилось более ста списков (рукописных копий) этого древнейшего правового документа, сделанных в XIV–XVI веках. Они очень сильно отличаются друг от друга, поэтому до сих пор продолжается дискуссия о том, что собой представляла Русская Правда в XI–XII веках.

Краткая Правда состоит из двух частей: Правды Ярослава и Правды Ярославичей. Самой ранней датой создания Правды Ярослава называют 1016 год. Её автором является Ярослав Владимирович, занявший 1019 году киевский престол. Документ содержит 18 статей, посвящённых уголовному праву. Правда Ярославичей – ещё 25 статей, добавленных сыновьями Ярослава Мудрого.

Пространная Правда была, вероятно, создана в XII веке, когда в Киеве княжили Владимир Мономах и Мстислав Великий. Кроме Краткой Правды, она включает в себя Суд Ярослава Владимировича и Устав Владимира Мономаха.

Сокращённая редакция Русской Правды появилась в период феодальной раздробленности. Из неё были исключены устаревшие к тому времени нормы Пространной Правды.

У древнерусского права, кроме обычаев и законодательных актов князей, были и другие источники. После принятия христианства на Русь пришло каноническое право и своды светских законов Византии. Под влиянием византийского права уже в XI веке наказания, связанные с причинением боли и членовредительством, были заменены денежными штрафами. Мы уже вспоминали об изменениях в семейном праве – запрещении многожёнства. Закон стал защищать также честь и достоинство личности.

Но в наибольшей степени византийскому образцу соответствовали нормы, регулирующие положение церкви и её служителей. Владимир Святославич, Ярослав Мудрый и другие князья принимали церковные уставы. Все они содержали положение о финансировании церкви государством – церковной десятине. Она выплачивалась из казны, позже стала зачастую заменяться земельными пожалованиями. Служители церкви освобождались от государственных налогов и сборов. Церковь получала исключительное право на выполнение некоторых функций. Например, на совершение и фиксацию брака или право надзора за правильностью мер и весов.

Познакомимся подробнее с правовыми нормами, которым должно было следовать население Древней Руси.

Убийство, нанесение ран, увечий, побоев, оскорбление действием (например, вырывание бороды или усов, умышленный толчок, обнажение меча) – основные виды преступлений против личности. Они относились к наиболее тяжким, точно также, как преступления против княжеской власти, – восстание или измена (переход на сторону врага). Из имущественных преступлений самыми тяжёлыми считались разбой и поджог дома или гумна (помещения для хранения зерна). Наказывались также татьба (этот термин объединял кражу и грабёж), повреждение чужого имущества и незаконное пользование им.

К преступлениям против семьи и нравственности относили разврат, многожёнство, сожительство с монахиней, изнасилование. Вероотступничество, чародейство, хищение церковного имущества, осквернение могил – преступления против христианской морали и церкви.

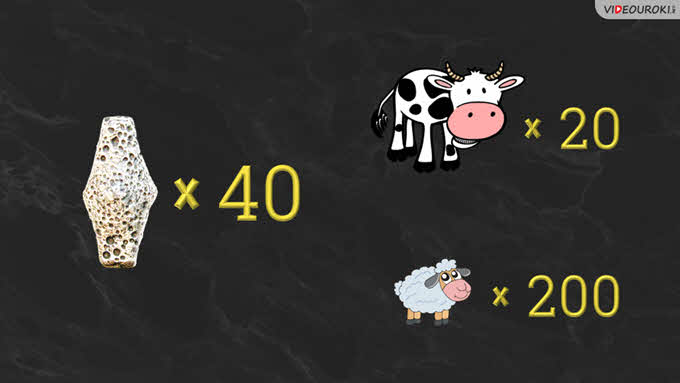

Штраф за убийство – вира – выплачивался в княжескую казну. Сорок гривен – это огромная сумма. За неё можно было купить двадцать коров или двести баранов.

Необходимо отметить, что Русская Правда является также важнейшим источником наших знаний о категориях населения Древней Руси. Некоторые из них мы уже назвали. Есть там и такие термины, как закуп, рядович, боярин, русин, гридин, купчина, словенин, изгой, ябетник, мечник и другие. Вероятно, на уроках истории вы разбирались с их родом занятий и правовым положением.

Но вернёмся к видам наказаний за преступления. Полувирье – штраф в двадцать гривен – назначался за нанесение тяжких увечий – лишение руки, ноги, глаза, носа. Штраф за менее тяжкие телесные повреждения и за имущественные преступления назывался продажей. Это могли быть разные суммы, но существенно меньшие в сравнении с вирой.

Закон предусматривал также и денежные компенсации пострадавшим (дополнительно к штрафам). Например, головничество – родственникам убитого, урок – хозяину украденного или испорченного имущества.

Преступник, виновный в разбое, поджоге и казнокрадстве, подвергался потоку и разграблению. Его самого вместе с семьёй изгоняли (позже продавали в рабство), а имущество конфисковывалось или разорялось (растаскивалось) соседями.

Долговое рабство приняло такие размеры, что государство вынуждено было вмешаться в этот процесс. Процент для долгосрочных займов (на несколько лет) не должен был превышать половину суммы основного долга ежегодно.

Подведём итог. Источниками древнерусского права были правовые обычаи, законодательные акты князей, светское и церковное право Византии. Русская Правда – основной юридический документ Древней Руси – содержала нормы уголовного, гражданского, налогового, торгового, процессуального права.

Это своеобразие в отношении к правовым нормам было характерно и для более поздних периодов. Как вы считаете, существует ли оно в современном российском обществе?

Читайте также: