Чередование стабильных и критических периодов положено в основу периодизации кого

Обновлено: 28.06.2024

Анализ индивидуального развития человека показывает, что категория возраста с точки зрения жизненного пути конкретного человека может быть рассмотрена с нескольких позиций.

Хронологический (абсолютный или календарный) возраст выражается количеством временных единиц (минут, дней, лет, тысячелетий и т. п.), отделяющих момент возникновения объекта от момента измерения его возраста. Это чисто количественное, абстрактное понятие, обозначающее длительность существования объекта, его локализацию во времени. Определение абсолютного возраста называется датировкой.

Биологический возраст определяется состоянием обмена веществ и функций организма по сравнению со средним статистическим уровнем развития, характерным для всей популяции данного хронологического возраста, – за основу взяты те генетические, морфологические, физиологические и нейрофизиологические изменения, которые происходят в организме каждого человека. Благодаря полученным статистическим данным о том, в каком хронологическом возрасте какие изменения должны происходить, были установлены определенные возрастные нормативы. Соответственно если в данном возрасте у человека еще не наступили ожидаемые изменения, значит, он отстает в своем биологическом развитии, т. е. его биологический возраст меньше хронологического. Если, напротив, наступили изменения, которые должны произойти в более старшем возрасте, то говорят, что биологический возраст человека превышает его хронологический возраст.

Социальный возраст измеряется посредством соотнесения уровня социального развития человека (например, меры овладения определенным набором социальных ролей) с тем, что статистически нормально для его сверстников.

Психологический возраст устанавливается путем соотнесения уровня психического (умственного, эмоционального и т. д.) развития индивида с соответствующим нормативным уровнем.

Существует также субъективный возраст личности, имеющий внутреннюю систему отсчета. Под этим понятием подразумевается собственная оценка человеком своего возраста, возрастное самосознание, зависящее от напряженности, событийной наполненности жизни. Основой субъективного возраста является самоощущение. Следовательно, субъективный возраст относительно свободен от хронологического возраста. Человек может ощущать себя старше своих лет, младше или соответственно своему возрасту.

Предметом психологического исследования является психологический возраст человека, а основной задачей в связи с этим выступает поиск системы отсчета и хронологических единиц измерения, т. е. построение периодизации психического развития.

Возрастная периодизация

Первую группу составили периодизации, созданные не путем расчленения самого процесса развития на этапы, а по аналогии со ступенчатым построением других хронологических систем. Таковой является, в частности, известная периодизация С. Холла, созданная по аналогии с представлениями о ступенях развития общества. Он выделял стадию рытья и копания (0–5 лет), стадию охоты и захвата (5 – 11 лет), пастушескую стадию (8 – 12 лет), земледельческую стадию (11–15 лет), стадию промышленности и торговли (15–20 лет), соотнося их с животной стадией развития общества, периодом охоты и рыболовства, временем завершения дикости и начала цивилизации, порой романтизма и т. п.

Ко второй группе (самой многочисленной) Л.С. Выготский отнес периодизации, которые основаны на каком-либо одном (реже нескольких) отдельно взятом признаке развития. Пример периодизации такого типа являет собой схема П.П. Блонского, построенная с учетом дентиции (появления и смены зубов) и соответственно включающая в себя беззубое детство, молочнозубое детство, период смены зубов, стадии прорезывания премоляров и клыков, постояннозубое детство.

К этой же группе можно отнести и периодизацию психосексуального развития 3. Фрейда, предполагающую следующие фазы развития личности: 1) оральная фаза (1-й год жизни): эрогенные зоны – в области рта; формы поведения – захват, удержание, сосание, кусание; 2) анальная фаза (2 – 3-й годы жизни): эрогенные зоны – в области заднего прохода; формы поведения – интерес к функциям отправления; 3) фаллическая фаза (с 3-х до 6-ти лет): эрогенные зоны – в области первичных половых органов; формы поведения – исследование своих гениталий; 4) латентная фаза (с 5–6 лет до 11–12 лет, т. е. стадия полового созревания): эрогенные зоны не выделяются и специфические формы поведения отсутствуют; 5) генитальная фаза (фаза половозрелости): активизируются все эрогенные зоны и формы поведения.

Особое место в периодизациях второй группы занимает периодизация Ж. Пиаже, в основе которой лежит развитие интеллектуальных структур. Развитие интеллекта представляется в периодизации фактором достижения равновесия с окружающей средой и описывается посредством четырех стадий: 1) предоперациональной стадии мышления (сенсомоторного интеллекта) с его рефлексами и приспособительными реакциями; 2) стадии предпонятийного и интуитивного мышления (внутренних действий с образами, символами); 3) стадии конкретных операций и 4) стадии формальных операций.

По аналогии со стадиями, выделенными Ж. Пиаже, в основе периодизации Л. Колберга лежит становление морали. С этих позиций в периодизации выделяются доморальный уровень (связанный с ориентацией на избегание наказания и получение поощрения), уровень конвенциональной морали (связанный с ориентацией на образец или авторитет) и уровень автономной морали (связанный с ориентацией на общественный договор и общепринятые моральные нормы).

Вариантов периодизации второй группы множество. Все они названы Л.С. Выготским моносимптоматическими, поскольку в основании большинства из них лежит лишь один, хотя и важный, признак развития.

В третью группу Л.С. Выготский включил периодизации, связанные с выделением существенных особенностей самого психического развития. К этой группе можно отнести периодизацию Э. Эриксона, важным достоинством которой является охват всей жизни личности, а не только ранних возрастов. Э. Эриксон выделил 8 фаз развития: 1) первая фаза (младенчество, первый год жизни) характеризуется первичным доверием или недоверием ребенка к окружению; 2) вторая фаза (раннее детство: 2 – 3-й годы жизни) характеризуется автономией или стыдом и сомнением; 3) третья фаза (дошкольный возраст: 4 – 5-й годы жизни) характеризуется инициативой или чувством вины; 4) четвертая фаза (школьный возраст: с 6-ти до 11–12 лет, т. е. до половозрелости) характеризуется чувством ценности и трудолюбия или малоценности; 5) пятая фаза (юношество) характеризуется личностной индивидуальностью, идентичностью или диффузией идентичности; 6) шестая фаза (молодость: 20–30 лет) характеризуется близостью, интимностью и солидарностью или изоляцией; 7) седьмая фаза (зрелость: 30–40 лет) характеризуется творческим началом, интегративностью или застоем; 8) восьмая фаза (старший взрослый возраст (плюс старость): от 40 лет и старше) характеризуется целостностью личности или раздвоенностью и отчаянием.

Периодизация детского развития Л.С. Выготского

Л.С. Выготский предложил также собственную периодизацию. Он выделил в развитии стабильные и критические возрасты (периоды). В стабильных периодах происходит медленное и неуклонное накопление мельчайших количественных изменений развития, а в критические периоды эти изменения обнаруживаются в виде скачкообразно возникших необратимых новообразований. По мнению Л.С. Выготсского, стабильные и критические периоды в развитии чередуются: 1) кризис новорожденности, 2) стабильный период младенчества, 3) кризис первого года жизни, 4) стабильное раннее детство, 5) кризис трех лет, 6) стабильный дошкольный возраст, 7) кризис семи лет, 8) стабильный младший школьный период, 9) пубертатный кризис, 10) стабильный подростковый возраст, 11) кризис 17 лет, и т. д.

Линию Л.С. Выготского в современной отечественной психологии продолжили А.Н. Леонтьев и Д.Б. Эльконин. Их позиция в вопросе о периодизации может быть выражена в нескольких тезисах:

1) несостоятельность многих периодизаций психического развития связана с тем, что за их основания брались хотя и характерные, но внешне отдельные признаки развития, а не внутреннее существо этого процесса, в то время как основания периодизации надо искать только во внутренних противоречиях самого развития;

2) периодизацию психического развития необходимо строить с учетом смены одной целостной деятельности другой, личность ребенка изменяется как целое в своем внутреннем строении, и законами изменения этого целого определяется движение каждой его части;

3) при рассмотрении источников развития психики каждый период следует связывать с наиболее значимым для него типом целостной деятельности ребенка (ведущей деятельностью);

4) целостная деятельность ребенка, специфическая для каждого его возраста, определяет те психические изменения, которые возникают в нем впервые, – новообразования. Именно эти новообразования служат основным критерием для деления детского развития на отдельные возрасты; на каждой возрастной ступени всегда есть центральное новообразование, определяющее процесс развития в целом и характеризующее перестройку всей личности ребенка на новой основе.

С точки зрения А.Н. Леонтьева и Д.Б. Эльконина, основой психического развития является смена деятельности, детерминирующая возникновение новообразований; в то же время достигнутые новообразования являются предпосылкой становления нового типа деятельности, переводящего ребенка на новый этап развития.

Новый тип деятельности, который лежит в основе целостного психического развития ребенка в том или ином возрасте, называется ведущим. Ведущая деятельность – это 1) деятельность, в которой возникают и внутри которой дифференцируются другие новые виды деятельности; 2) деятельность, в которой формируются или перестраиваются частные психические процессы (например, в игре – воображение, в учении – логическое мышление); 3) деятельность, от которой зависят наблюдаемые в данный период развития основные психологические изменения в личности ребенка. Таким образом, ведущая деятельность – это деятельность, развитие которой обусловливает главнейшие изменения в психических процессах и психологические особенности личности на данной стадии ее развития.

Периодизация детского развития по А.Н. Леонтьеву

В основе периодизации А.Н. Леонтьева лежит собственно тип ведущей деятельности. Соответственно в ней выделяются: 1) младенчество с непосредственно-эмоциональным общением ребенка и взрослого; 2) раннее детство с предметной деятельностью; 3) дошкольное детство с игрой; 4) школьный возраст с учением; 5) подростковый возраст с общественно полезной деятельностью и общением со сверстниками; 6) юношеский возраст с учебно-профессиональной деятельностью.

Д.Б. Эльконин, опираясь на опыт культурно-исторической психологии Л.С. Выготского, предложил рассматривать каждый период развития на основе четырех критериев, в их числе: 1) социальная ситуация развития как система отношений, в которую вступает ребенок, и способ ориентации в этих отношениях; 2) основной (ведущий) тип деятельности; 3) основные новообразования развития; 4) кризис (Подробнее здесь).

Разделяя каждый период на две стадии, Д.Б. Эльконин считал, что на первой стадии осуществляются изменения мотивационно-потребностной сферы личности, а на второй происходит освоение операционально-технической сферы. Ученым был открыт закон чередования, периодичности разных типов деятельности на каждом этапе: за деятельностью одного типа, ориентирующей субъекта в системе отношений между людьми, в нормах и правилах взаимодействия в социуме, обязательно следует деятельность другого типа, в которой происходит ориентация в способах употребления предметов. Каждый раз между этими двумя типами ориентации всегда возникают противоречия.

Отечественная возрастная психология в качестве основной периодизации психического развития ребенка принимает периодизацию Д.Б. Эльконина. Однако данная периодизация ограничивается рассмотрением только ранних возрастов. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что одной из наиболее актуальных проблем современной психологии является разработка подробной, научно обоснованной периодизации психического развития взрослого человека.

– этап раннего детства состоит из двух стадий: младенчества с кризисом новорожденности (мотивационно-потребностная сфера личности) и раннего возраста, начало которого знаменует кризис 1-го года жизни (операционально-техническая сфера);

– этап детства начинается кризисом 3-х лет, знаменующим начало дошкольного возраста (мотивационно-потребностная сфера). Вторая стадия открывается кризисом 7-ми лет и переходит в младший школьный возраст (операционально-техническая сфера);

– этап отрочества делится на стадию подросткового возраста (мотивационно-потребностная сфера), началом которого является кризис 11 – 12-ти лет, и стадию ранней юности (операционально-техническая сфера), связанную с кризисом 15-ти лет. По Д.Б. Эльконину, кризисы 3-х и 11 – 12-ти лет – это кризисы отношений, вслед за ними возникают новые ориентации в человеческих отношениях; а кризисы первого года, 7-ми и 15-ти лет – кризисы мировоззрения, меняющие ориентацию в мире вещей.

Стадии психосоциального развития по Эриксону включают:

Младенческий возраст — формирование базового доверия к миру, преодоление чувства разобщённости и отчуждения.

Ранний возраст — борьба против чувства стыда и сильного сомнения в своих действиях за собственную независимость и самостоятельность.

Школьный возраст — формирование трудолюбия и умения обращаться с орудиями труда, чему противостоит осознание собственной неумелости и бесполезности.

Задача конца юности и начала зрелости — поиск спутника жизни и установление близких дружеских связей, преодолевающих чувство одиночества.

Зрелый возраст — борьба творческих сил человека против косности и застоя. Период старости характеризуется становлением окончательного цельного представления о себе, своём жизненном пути в противовес возможному разочарованию в жизни и нарастающему отчаянию.

В отечественной психологии впервые вопрос о существовании критических и стабильных периодов был поставлен П.П. Блонским в 20 – е годы. Позже изучению кризисов развития были посвящены работы известных отечественных психологов: Л.С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Л. И. Божович и др.

В результате исследований и наблюдений за развитием детей было установлено, что возрастные изменения психики могут проходить резко, критически, либо постепенно, литически. В целом психическое развитие представляет собой закономерное чередование стабильных и критических периодов.

В стабильные периоды развитие ребёнка имеет относительно медленный, поступательный, эволюционный характер. Эти периоды охватывают достаточно продолжительный отрезок времени в несколько лет. Изменения в психике происходят плавно, за счёт накопления незначительных достижений, и внешне часто незаметны. Только при сравнении ребёнка в начале и в конце стабильного возраста отчётливо наблюдаются те перемены, которые произошли в его психике в этот период. Используя возрастную периодизацию Л. С. Выготского с учётом современных представлений о границах возрастов, выделяют следующие стабильные периоды в детском развитии:

Младенческий возраст 2 мес. – 1 год

Раннее детство 1-3 года

Подростковый возраст 11-15 лет

Младший школьный возраст 7 – 11 лет

Старший школьный возраст 15 – 17 лет

В психологии под кризисами имеют в виду переходные периоды от одного этапа детского развития к другому. Кризисы возникают на стыке двух возрастов и являются завершением предыдущего этапа развития и началом следующего.

В детской психологии принято выделять:

Кризис новорождённости.

Кризис одного года.

Кризис 3 лет

Кризис 7 лет

Кризис подростковый 12- 14 лет

Кризис юности 17 – 18 лет

С точки зрения внешних проявлений критические периоды имеют ряд особенностей.

Во – первых, следует отметить неопределённость, размытость границ, отделяющих кризисы от смежных возрастов. Трудно определить начало и конец кризиса.

Во - вторых, в эти периоды происходит резкое, скачкообразное изменение всей психики ребёнка. По мнению родителей и воспитателей, он становится совершенно другим.

В – третьих, развитие в критические периоды часто носит негативный характер. В эти периоды ребёнок не сколько приобретает, сколько теряет из приобретённое прежде: угасает интерес к любимым игрушкам и занятиям, нарушаются сложившиеся формы отношений с окружающими, ребёнок отказывается выполнять нормы и правила поведения, усвоенные ранее.

Негативизм. Негативизмом называют такие проявления в поведении ребёнка, как нежелание что-то сделать только потому, что это предложил взрослый.

Строптивость – это третий симптом. В отличие от негативизма, строптивость направлена не против взрослого, а против норм поведения, установленных для ребёнка, против привычного образа жизни.

Четвёртый симптом - своеволие, проявляющееся в стремлений ребёнка к самостоятельности, в желании все делать самому.

Наряду с основными, выделяют ещё три дополнительных симптома кризиса.

Это протест – бунт, когда все поведение ребёнка приобретает форму протеста. Он как будто находится в состоянии войны с окружающими, постоянно происходят детские ссоры с родителями по любому поводу.

В семье с единственным ребёнком может наблюдаться ещё симптом – деспотизм, когда ребёнок стремится проявить власть над окружающими, подчинить своим желаниям весь уклад семейной жизни. Если в семье несколько детей, этот симптом проявляется в форме ревности к другим детям.

Что нужно знать о кризисах?

Кризисы развития неизбежны и в определённое время возникают у всех детей, только у одних кризис протекает почти незаметно, сглажено, а у других бурно и очень болезненно.

Независимо от характера протекания кризиса, появление его симптомов говорит о том, что ребёнок стал старше и готов к более серьёзной деятельности и более взрослым отношениям с окружающими.

Главное в кризисе развития не его негативный характер, а изменения в детском самосознании - формирование внутренней социальной позиции.

Каждому ребёнку свойственно время от времени капризничать. Иногда это происходит по вполне понятным причинам: устал, перенервничал, кто-то обидел, столкнулся с несправедливостью. Но бывают целые периоды, когда неуправляемое и невыносимое поведение не ограничивается одной ситуацией, а продолжается несколько месяцев. Непослушание, истерики, протесты, грубая речь, отказ идти на контакт — список проблем может быть бесконечным.

В этот сложный период найти какое-то логическое объяснение происходящему трудно. Те, кто знаком с психологией, знают, что во всём виноваты возрастные кризисы.

Что это такое

Существует множество разных подходов к их определению и классификации (Выготского, Эльконина, Эриксона, Леонтьева, Божович и др.). Несмотря на такое разнообразие, все они максимально похожи и сходятся в большинстве ключевых моментов.

Психология объясняет их достаточно просто. Все дети растут скачками, во время которых, согласно исследованиям, головной мозг начинает активно испускать импульсные волны. Их природу и значение учёным ещё предстоит выяснить, но в эти моменты с психическим и физическим развитием происходят существенные изменения.

Физические изменения

Ещё вчера он ползал, а сегодня уже неумело, но ходит. Ещё вчера не мог обойтись без посторонней помощи, а сегодня сам завязывает шнурки и пытается приготовить себе завтрак. Ещё вчера дочка была угловатым, неуклюжим подростком, а сегодня превратилась в красивую, оформившуюся девушку.

Психические изменения

Каждый возрастной кризисный период сопровождается новообразованиями. В 1 год — это автономная речь, мотивирующие представления, представление о себе. В 3 года — первичная самостоятельность, выстраивание более сложных отношений, новый уровень самосознания, волевая регуляция деятельности. В 7 лет — произвольность и опосредованность поступков, осознание собственных переживаний, новые социальные роли. В 13 — гипертрофированное чувство взрослости. В 17 — профессиональное и личностное самоопределение.

Почему данные скачки называются именно кризисами? Потому что они представляют собой тяжёлое переходное состояние на новый уровень — и физически, и психически. Этот процесс даётся нелегко не только родителям, но прежде всего — самому ребёнку. Он пугается тех кардинальных изменений, которые происходят с его телом и мировоззрением. И в ответ на них начинает протестовать, пытаясь убежать и спрятаться от такого развития событий. Отсюда — неуправляемое поведение.

Периодизация

В психологии обычно выделяется пять детских кризисов по возрастам:

-

— переход от младенчества к раннему детству; — переход к дошкольному возрасту; — освоение школы;

- 13 лет — подростковый период;

- 17 лет — начало ранней юности.

Однако данная периодизация достаточно условна. В трудах психологов, учебниках, различных источниках можно встретить другие её интерпретации.

Например, есть мнение, что в отдельный кризис новорожденности следует выделять весь первый год жизни малыша, начиная от появления на свет и заканчивая становлением на ножки. По сути, там каждую неделю можно назвать переходным периодом, характеризующимся резкими скачками в физическом состоянии.

Согласно другой точке зрения, кризисные периоды 13 и 17 лет следует объединить в один — подростковый.

В некоторых источниках кризис ранней юности исключён из данной периодизации, так как семнадцатилетнего человека трудно назвать ребёнком в общем смысле этого слова.

Такие разночтения в периодизации не должны пугать. Их описания максимально похожи.

Взгляды психологов

Свой вклад в классификацию и описание детских возрастных кризисов сделали многие психологи.

Выготский

Основы понимания возрастных детских кризисов были заложены именно Львом Семёновичем Выготским:

- выделил литические (стабильные) и критические периоды развития;

- назвал основным содержанием каждого из них перестройку социальной ситуации;

- считал, что на выходе из каждого из них родители получают совершенно другого ребёнка.

Впервые выдвинул идею о том, что каждый критический период — движущая сила развития в физическом и личностном плане. В этом его целиком и полностью поддержали остальные психологи.

Леонтьев

Алексей Николаевич Леонтьев ввёл понятие ведущей деятельности (ВД). По его мнению, каждый из возрастных кризисов есть не что иное, как переход к новой ВД:

- 1 год — предметно-орудийная (была эмоциональная);

- 3 — сюжетно-ролевая;

- 7 — учебная;

- 13 — интимно-личностная;

- 17 — учебно-профессиональная.

Факт, что каждый возрастной скачок сопровождается переходом от одной ведущей деятельности к другой, стал общепризнанным. Но мнения психологов разделились по поводу того, какая ВД определяет подростковый период:

- по Фельдштейну — общественно-полезная;

- по Давыдову — общественно-значимая;

- по Беличевой — референтно-значимая;

- по Поливановой — проектная.

По мнению Леонтьева, именно смена ведущей деятельности является основным признаком каждого возрастного кризиса в развитии ребёнка.

Божович

Лидия Ильинична Божович ввела понятие новообразования. Это те психические и социальные изменения, которые происходят с ребёнком во время кризисного периода. Именно они определяют сознание, отношение к среде, межличностные контакты, внутреннюю и внешнюю жизнь. Они являются обобщённым результатом всего психического развития на соответствующем этапе жизни и становятся базой для формирования психических процессов во время следующего кризиса.

Новообразования формируются на стыке двух периодов и означают завершение предыдущего этапа развития и начало следующего.

Эльконин

Данил Борисович Эльконин на основе общепринятой периодизации создал свою, авторскую. Её фундаментом стало выделение им двух систем, в которых, по мнению психолога, развивается каждый ребёнок:

Каждый стабильный период, обозначенный Выготским, Эльконин разбил на два подэтапа. В первом ВД связана с одной системой, во втором — с другой. Переходы между ними и являются кризисными скачками вперёд. Вот как выглядит его периодизация:

- младенчество (до года) — кризис 1 года (малый);

- ранний возраст (1-3 года) — кризис 3 лет (большой).

- младший подростковый возраст (12-15) — 15 лет (малый);

- старший подростковый возраст (16-17) — 17 лет (большой).

Таким образом, у Эльконина возрастной кризис 13 лет разбит на два более детальных — 12 и 15.

Эриксон

Эрик Эриксон ввёл понятие кризиса идентичности. Он заключается в том, что во время проблемного периода ребёнку приходится выбирать между двумя дилеммами. В зависимости от принятого решения развитие личности протекает в дальнейшем либо в положительном, либо в отрицательном ключе. Его периодизация:

- 1 год — доверять окружающему миру или нет?

- 3 — быть самостоятельным или испытывать постоянное чувство стыда за сделанное?

- 7 — раскрыть свои инициативные и организаторские способности или послушать критику и остаться в тени?

- 13 — быть самодостаточным или неуверенным в себе?

- 17 — кто я и чего я хочу?

По Эриксону, если в момент кризисного периода выбран не тот путь, это приводит к нарушениям развития личности.

Общая характеристика

Все возрастные детские кризисы имеют специфические черты.

- с обучением ходьбе расширяется доступное пространство;

- появляется автономная речь (выражают эмоции звуками);

- поведение определяется впечатлениями, а не зависимостью от предметов;

- происходит первое осознание себя (узнают себя в зеркале).

- изменяются отношения со взрослыми;

- происходит отделение себя от других;

- осознаются возможности;

- зарождается потребность в уважении и признании.

- приходится осваивать новые правила школьной жизни;

- ускоренными темпами происходит развитие операционально-технической сферы;

- усваивается социокультурный опыт;

- приобретает значимость учебная деятельность;

- развивается саморегуляция.

- на первый план выходит общение со сверстниками;

- развивается самосознание — внутреннее ощущение себя как индивидуальности;

- составляются жизненные планы, которые в будущем позволят жить самостоятельно;

- появляется самоопределение — осознание своего места в человеческом обществе;

- формируются рефлексия, формально-логический интеллект и гипотетико–дедуктивное мышление.

Нужно иметь в виду, что даже у психологов периодизация достаточно условна. Нельзя воспринимать указанный возраст слишком буквально: кризис 3 лет вовсе не означает, что он начнётся в день рождения и будет продолжаться ровно 12 месяцев. Этот критерий достаточно индивидуален. У кого-то скачок происходит раньше, у кого-то — позже. И длиться они могут тоже по-разному: у некоторых всё заканчивается спустя 3 месяца, а другим приходится терпеть по полгода и дольше.

Основные симптомы

Возрастные кризисы развития характеризуются определёнными симптомами.

- громкий плач без слёз;

- резкие движения: машут руками, топают ногами, мотают головой, замахиваются для удара;

- чрезмерно живая мимика: хмурят брови, плотно сжимают губы, сужают глаза;

- требовательные интонации;

- опасное любопытство, когда тянет ко всему запретному;

- непоседливость;

- протесты против действий взрослых (срывают одежду) и привычного режима (отказываются есть);

- назойливость.

- негативизм;

- строптивость;

- упрямство;

- бунт;

- деспотизм;

- обесценивание;

- своеволие.

- отдаление от родителей;

- патологическая, ничем не объяснимая жадность;

- вредность;

- ревность;

- необоснованная агрессия: могут кусаться, царапаться, драться.

- не слушаются;

- хотят быть взрослыми: подражают кому-то из старших, отказываются играть с теми, кто младше;

- не воспринимают критику;

- осознанно обижают окружающих.

- враждебность, конфликтность;

- грубые нарушения дисциплины, правил, запретов;

- стремление к одиночеству и изоляции, замена реального общения виртуальным;

- вспыльчивость, импульсивность;

- снижение успеваемости в школе;

- повышенная чувствительность к критике.

Есть и общие моменты для всех возрастных скачков: непослушание, протесты и даже бунты против рамок и ограничений, закрытость, потеря авторитета взрослых и доверия к ним, резкая смена настроения, раздражительность, агрессия.

Преодоление кризисов

Чтобы облегчить переживания родителей, психологи подробно прописывают особенности взаимодействия с ребенком в период кризисов по годам:

Настоятельно не рекомендуется в этом возрасте отучать от груди, выходить маме на работу и отдавать малыша в детский сад, пока кризисный период не закончится.

- заменять игровую деятельность учебной постепенно;

- предоставлять право выбора;

- корректно указывать на совершённые ошибки;

- помогать с домашними заданиями;

- постоянно быть на связи с учителем;

- не критиковать взрослых в их присутствии;

- поощрять общение со сверстниками;

- не сравнивать с остальными;

- помогать в решении школьных проблем.

Несмотря на отдельные особенности воспитания детей в периоды возрастных кризисов, есть и ряд общих моментов:

- Уделяйте им больше внимания, проводите с ними много времени.

- Чаще меняйте обстановку: ездите в путешествия, ходите в походы, участвуйте в мероприятиях, гуляйте по разным местам.

- Не наказывайте физически.

- Не повышайте голос, не устраивайте открытых конфликтов, не вступайте в перепалки.

- Каждый раз расширяйте круг их прав, давайте больше самостоятельности, но постепенно.

- Не идите на поводу.

- Обеспечьте чёткий режим дня с обязательными физическими нагрузками.

- Обсуждайте проблемные ситуации, делайте выводы.

- Объясните всем остальным членам семьи, что система воспитания должна быть единой.

- Демонстрируйте собственным примером правильное поведение.

Родители должны обязательно учитывать все эти моменты, чтобы не накалять ситуацию и помочь ребёнку пережить все кризисы взросления с минимальными потерями.

Последствия

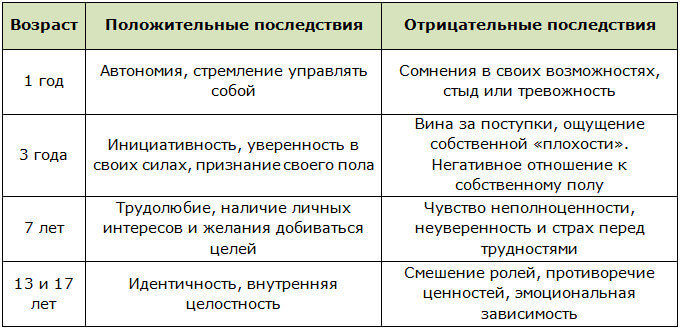

Далеко не все понимают, насколько велико значение кризисов в психическом развитии ребёнка. Каждый из них накладывает отпечаток на его жизнь:

Если родители не помогут ребёнку преодолеть очередной возрастной скачок, отрицательных последствий не избежать.

Таблица по возрастам

Для обобщения всего вышесказанного предлагаем вниманию педагогов и родителей календарь кризисов ребёнка, отражающий ключевые моменты каждого периода.

Каждый возрастной кризис имеет огромное значение в жизни ребёнка. Чтобы психическое развитие было гармоничным и шло по правильному пути, родители должны помочь ему в их преодолении.

В процессе онтогенеза эмпирически выделяется ряд сменяющих друг друга периодов, качественно различающихся с точки зрения строения, функционирования и соотношения различных психических процессов и характеризующихся особыми личностными образованиями. Поэтому поиск научных основ периодизации психического развития ребенка выступает как коренная проблема отечественной психологии развития от разработки которой во многом зависит стратегия построения целостной системы воспитания растущих людей.

Понять закономерности возрастного развития, специфику отдельных возрастных этапов позволяет разделение жизненного пути на периоды. Содержание (и название) периодов, их временные границы определяются представлениями автора периодизации о наиболее важных, существенных сторонах развития. Л.С. Выготский различал три группы периодизаций: по внешнему критерию, по одному признаку, по нескольким признакам детского развития.

Для первой группы характерно построение периодизации на основе внешнего, но связанного с самим процессом развития критерия. Примером могут служить периодизации, созданные по биогенетическому принципу. Согласно этой позиции онтогенез в кратком и сжатом виде повторяет филогенез. Поэтому процесс индивидуального развития ребенка выстраивается в соответствии с основными периодами биологической эволюции и исторического развития человечества. Один из вариантов ‑ периодизация ученика С. Холла Гетчинсона. Гетчинсон на основании теории рекапитуляции создал периодизацию психического развития, критерием в которой был способ добывания пищи.

Еще один пример ‑ периодизация Р. Заззо. В ней этапы детства совпадают со ступенями системы воспитания и обучения детей. После стадии раннего детства (до трех лет) начинается стадия дошкольного возраста (3 ‑ 6 лет), основное содержание которой составляет воспитание в семье или дошкольном учреждении. Далее следует стадия начального школьного образования (6 ‑ 12 лет), на которой ребенок приобретает основные интеллектуальные навыки; стадия обучения в средней школе (12 ‑ 16 лет), когда он получает общее образование; и позже ‑ стадия высшего или университетского образования. Так как развитие и воспитание взаимосвязаны и структура образования создана на базе большого практического опыта, границы периодов, установленных по педагогическому принципу, почти совпадают с переломными моментами в детском развитии.

Ко второй группе (самой многочисленной) Л.С. Выготский отнес периодизации, которые основаны на каком-либо одном (или нескольких) отдельно взятом признаке развития. Пример простейшей периодизации такого типа он берет у П.И. Блонского, который в качестве основания использовал дентицию, и выделял соответственно беззубое детство, молочнозубое детство, период смены зубов, стадии прорезывания премоляров и клыков, постояннозубое детство. Он считал, что процесс развития определяется нарастанием энергетических ресурсов организма, которые и задают время кальцинации – окостенения скелета, смены зубов. Такой прямой параллелизм ничем на подтвержден, не говоря уже о том, что и выделенные периоды не равнозначны: скажем время прорезывания зубов очень важно для ребенка, а переход к постояннозубому детству ничем в психическом плане не примечателен.

В эту же группу Л.С. Выготский помещает периодизацию, предложенную В. Штерном, основанием которой является собственно психологический, а не биологический критерий ‑ собственная активность человека. Так, к примеру, В. Штерн говорит о периоде, когда ребенок только играет, о периоде сознательного учения с разделением игры и труда, о периоде юношества с развитием самостоятельности и началом трудовой деятельности. В. Штерну же принадлежит и периодизация, в основе которой положено развитие речи с выделением фазы первого слова, фазы однословных и двухсловных предложений, фазы грамматизации и т.д.

К этой же группе можно отнести и периодизацию З. Фрейда, основанием которой является изменение зон, в которых находит удовлетворение либидо. З. Фрейд описывает следующие стадии развития личности:

- оральная фаза (1-й год жизни): эрогенные зоны в области рта; формы поведения – захват, удержание, сосание, кусание, выплевывание;

- анальная фаза (2-3-й годы жизни): эрогенные зоны ‑ в области заднего прохода; формы поведения ‑ интерес к функциям отправления;

- фаллическая фаза (с 3-х до 6-ти лет): эрогенные зоны ‑ в области первичных половых органов; формы поведения – исследование своих гениталий.

- латентная фаза (с 5-6 лет до 11-12 лет, т.е. стадия полового созревания): эрогенные зоны не выделяются и специфических форм поведения нет;

- генитальная фаза (фаза половозрелости): во главе с гениталиями активизируются все эрогенные зоны и формы поведения.

Особое место в периодизациях второй группы занимает периодизация Ж. Пиаже, в основе которой лежит развитие интеллектуальных структур. Развитие интеллекта он считает фактором достижения равновесия с окружающей средой и описывает:

- предоперациональную стадию мышления (сенсомоторный интеллект) с его рефлексами и приспособительными реакциями;

- стадию предпонятийного и интуитивного мышления (внутренних действий с образами, символами);

- стадию конкретных операций и 4) стадию формальных операций.

По аналогии со стадиями, выделенными Ж. Пиаже, в основу периодизации Л. Колберг положил становление морали, описывая с этих позиций доморальный уровень (связанный с ориентацией на избегание наказания и получение поощрения), уровень конвенциональной морали (связанный с ориентацией на образец или авторитет) и уровень автономной морали (связанный с ориентацией на общественный договор и общепринятые моральные нормы).

Перечислять варианты периодизаций этой группы можно бесконечно. Все они названы Л.С. Выготским моносимпатическими, поскольку в основании большинства из них лежит лишь один, хотя и важный, признак развития.

По мнению Л.С. Выготского, стабильные и критические периоды в развитии чередуются:

- кризис новорожденности;

- стабильный период младенчества;

- кризис первого года жизни;

- стабильное раннее детство;

- кризис трех лет;

- стабильный дошкольный возраст;

- кризис семи лет;

- стабильный младший школьный период;

- пубертатный кризис;

- стабильный подростковый возраст;

- кризис 17 лет и т.д.

Как ребенок взаимодействует со средой? Л.С. Выготский выделяет две единицы анализа социальной ситуации развития ‑ деятельность и переживание . Легко наблюдать внешнюю активность ребенка, его деятельность. Но существует и внутренний план, план переживаний. Одну и ту же ситуацию в семье по-разному переживают разные дети, даже дети одного возраста ‑ близнецы. Один и тот же ребенок, развиваясь, переходя от одного возраста к другому, будет по-новому переживать ту же самую семейную ситуацию.

Социальная ситуация развития меняется в самом начале возрастного периода. К концу периода появляются новообразования, среди которых особое место занимает центральное новообразование, имеющее наибольшее значение на следующей стадии.

Большое значение Л.С. Выготский придавал кризисам и рассматривал чередование стабильных и кризисных периодов как закон детского развития. В настоящее время у нас чаще говорят о переломных моментах в развитии ребенка, а собственно кризисные негативные проявления относят на счет особенностей его воспитания, условий жизни. Близкие взрослые могут эти внешние проявления смягчить или, наоборот, усилить.

Главные изменения, происходящие во время кризиса, ‑ внутренние. Развитие приобретает негативный характер. На первый план выдвигаются инволюционные процессы: распадается, исчезает то, что образовалось на предыдущей стадии. Ребенок теряет интересы, но на ряду с потерями создается и что-то новое. Новообразования, возникшие в бурный, непродолжительный период, оказываются неустойчивыми и в следующем стабильном периоде трансформируются, поглощаются другими новообразованиями, растворяются в них и, таким образом, отмирают.

В кризисные периоды обостряются основные противоречия: с одной стороны, между возросшими потребностями ребенка и его все еще ограниченными возможностями, с другой ‑ между новыми потребностями ребенка и сложившимися ранее отношениями со взрослыми. Сейчас эти и некоторые другие противоречия часто рассматриваются как движущие силы психического развития.

Анализ индивидуального развития человека показывает, что категория возраста с точки зрения жизненного пути конкретного человека может быть рассмотрена с нескольких позиций.

Хронологический (абсолютный или календарный) возраст выражается количеством временных единиц (минут, дней, лет, тысячелетий и т. п.), отделяющих момент возникновения объекта от момента измерения его возраста. Это чисто количественное, абстрактное понятие, обозначающее длительность существования объекта, его локализацию во времени. Определение абсолютного возраста называется датировкой.

Биологический возраст определяется состоянием обмена веществ и функций организма по сравнению со средним статистическим уровнем развития, характерным для всей популяции данного хронологического возраста, – за основу взяты те генетические, морфологические, физиологические и нейрофизиологические изменения, которые происходят в организме каждого человека. Благодаря полученным статистическим данным о том, в каком хронологическом возрасте какие изменения должны происходить, были установлены определенные возрастные нормативы. Соответственно если в данном возрасте у человека еще не наступили ожидаемые изменения, значит, он отстает в своем биологическом развитии, т. е. его биологический возраст меньше хронологического. Если, напротив, наступили изменения, которые должны произойти в более старшем возрасте, то говорят, что биологический возраст человека превышает его хронологический возраст.

Социальный возраст измеряется посредством соотнесения уровня социального развития человека (например, меры овладения определенным набором социальных ролей) с тем, что статистически нормально для его сверстников.

Психологический возраст устанавливается путем соотнесения уровня психического (умственного, эмоционального и т. д.) развития индивида с соответствующим нормативным уровнем.

Существует также субъективный возраст личности, имеющий внутреннюю систему отсчета. Под этим понятием подразумевается собственная оценка человеком своего возраста, возрастное самосознание, зависящее от напряженности, событийной наполненности жизни. Основой субъективного возраста является самоощущение. Следовательно, субъективный возраст относительно свободен от хронологического возраста. Человек может ощущать себя старше своих лет, младше или соответственно своему возрасту.

Предметом психологического исследования является психологический возраст человека, а основной задачей в связи с этим выступает поиск системы отсчета и хронологических единиц измерения, т. е. построение периодизации психического развития.

Возрастная периодизация

Первую группу составили периодизации, созданные не путем расчленения самого процесса развития на этапы, а по аналогии со ступенчатым построением других хронологических систем. Таковой является, в частности, известная периодизация С. Холла, созданная по аналогии с представлениями о ступенях развития общества. Он выделял стадию рытья и копания (0–5 лет), стадию охоты и захвата (5 – 11 лет), пастушескую стадию (8 – 12 лет), земледельческую стадию (11–15 лет), стадию промышленности и торговли (15–20 лет), соотнося их с животной стадией развития общества, периодом охоты и рыболовства, временем завершения дикости и начала цивилизации, порой романтизма и т. п.

Ко второй группе (самой многочисленной) Л.С. Выготский отнес периодизации, которые основаны на каком-либо одном (реже нескольких) отдельно взятом признаке развития. Пример периодизации такого типа являет собой схема П.П. Блонского, построенная с учетом дентиции (появления и смены зубов) и соответственно включающая в себя беззубое детство, молочнозубое детство, период смены зубов, стадии прорезывания премоляров и клыков, постояннозубое детство.

К этой же группе можно отнести и периодизацию психосексуального развития 3. Фрейда, предполагающую следующие фазы развития личности: 1) оральная фаза (1-й год жизни): эрогенные зоны – в области рта; формы поведения – захват, удержание, сосание, кусание; 2) анальная фаза (2 – 3-й годы жизни): эрогенные зоны – в области заднего прохода; формы поведения – интерес к функциям отправления; 3) фаллическая фаза (с 3-х до 6-ти лет): эрогенные зоны – в области первичных половых органов; формы поведения – исследование своих гениталий; 4) латентная фаза (с 5–6 лет до 11–12 лет, т. е. стадия полового созревания): эрогенные зоны не выделяются и специфические формы поведения отсутствуют; 5) генитальная фаза (фаза половозрелости): активизируются все эрогенные зоны и формы поведения.

Особое место в периодизациях второй группы занимает периодизация Ж. Пиаже, в основе которой лежит развитие интеллектуальных структур. Развитие интеллекта представляется в периодизации фактором достижения равновесия с окружающей средой и описывается посредством четырех стадий: 1) предоперациональной стадии мышления (сенсомоторного интеллекта) с его рефлексами и приспособительными реакциями; 2) стадии предпонятийного и интуитивного мышления (внутренних действий с образами, символами); 3) стадии конкретных операций и 4) стадии формальных операций.

По аналогии со стадиями, выделенными Ж. Пиаже, в основе периодизации Л. Колберга лежит становление морали. С этих позиций в периодизации выделяются доморальный уровень (связанный с ориентацией на избегание наказания и получение поощрения), уровень конвенциональной морали (связанный с ориентацией на образец или авторитет) и уровень автономной морали (связанный с ориентацией на общественный договор и общепринятые моральные нормы).

Вариантов периодизации второй группы множество. Все они названы Л.С. Выготским моносимптоматическими, поскольку в основании большинства из них лежит лишь один, хотя и важный, признак развития.

В третью группу Л.С. Выготский включил периодизации, связанные с выделением существенных особенностей самого психического развития. К этой группе можно отнести периодизацию Э. Эриксона, важным достоинством которой является охват всей жизни личности, а не только ранних возрастов. Э. Эриксон выделил 8 фаз развития: 1) первая фаза (младенчество, первый год жизни) характеризуется первичным доверием или недоверием ребенка к окружению; 2) вторая фаза (раннее детство: 2 – 3-й годы жизни) характеризуется автономией или стыдом и сомнением; 3) третья фаза (дошкольный возраст: 4 – 5-й годы жизни) характеризуется инициативой или чувством вины; 4) четвертая фаза (школьный возраст: с 6-ти до 11–12 лет, т. е. до половозрелости) характеризуется чувством ценности и трудолюбия или малоценности; 5) пятая фаза (юношество) характеризуется личностной индивидуальностью, идентичностью или диффузией идентичности; 6) шестая фаза (молодость: 20–30 лет) характеризуется близостью, интимностью и солидарностью или изоляцией; 7) седьмая фаза (зрелость: 30–40 лет) характеризуется творческим началом, интегративностью или застоем; 8) восьмая фаза (старший взрослый возраст (плюс старость): от 40 лет и старше) характеризуется целостностью личности или раздвоенностью и отчаянием.

Периодизация детского развития Л.С. Выготского

Л.С. Выготский предложил также собственную периодизацию. Он выделил в развитии стабильные и критические возрасты (периоды). В стабильных периодах происходит медленное и неуклонное накопление мельчайших количественных изменений развития, а в критические периоды эти изменения обнаруживаются в виде скачкообразно возникших необратимых новообразований. По мнению Л.С. Выготсского, стабильные и критические периоды в развитии чередуются: 1) кризис новорожденности, 2) стабильный период младенчества, 3) кризис первого года жизни, 4) стабильное раннее детство, 5) кризис трех лет, 6) стабильный дошкольный возраст, 7) кризис семи лет, 8) стабильный младший школьный период, 9) пубертатный кризис, 10) стабильный подростковый возраст, 11) кризис 17 лет, и т. д.

Линию Л.С. Выготского в современной отечественной психологии продолжили А.Н. Леонтьев и Д.Б. Эльконин. Их позиция в вопросе о периодизации может быть выражена в нескольких тезисах:

1) несостоятельность многих периодизаций психического развития связана с тем, что за их основания брались хотя и характерные, но внешне отдельные признаки развития, а не внутреннее существо этого процесса, в то время как основания периодизации надо искать только во внутренних противоречиях самого развития;

2) периодизацию психического развития необходимо строить с учетом смены одной целостной деятельности другой, личность ребенка изменяется как целое в своем внутреннем строении, и законами изменения этого целого определяется движение каждой его части;

3) при рассмотрении источников развития психики каждый период следует связывать с наиболее значимым для него типом целостной деятельности ребенка (ведущей деятельностью);

4) целостная деятельность ребенка, специфическая для каждого его возраста, определяет те психические изменения, которые возникают в нем впервые, – новообразования. Именно эти новообразования служат основным критерием для деления детского развития на отдельные возрасты; на каждой возрастной ступени всегда есть центральное новообразование, определяющее процесс развития в целом и характеризующее перестройку всей личности ребенка на новой основе.

С точки зрения А.Н. Леонтьева и Д.Б. Эльконина, основой психического развития является смена деятельности, детерминирующая возникновение новообразований; в то же время достигнутые новообразования являются предпосылкой становления нового типа деятельности, переводящего ребенка на новый этап развития.

Новый тип деятельности, который лежит в основе целостного психического развития ребенка в том или ином возрасте, называется ведущим. Ведущая деятельность – это 1) деятельность, в которой возникают и внутри которой дифференцируются другие новые виды деятельности; 2) деятельность, в которой формируются или перестраиваются частные психические процессы (например, в игре – воображение, в учении – логическое мышление); 3) деятельность, от которой зависят наблюдаемые в данный период развития основные психологические изменения в личности ребенка. Таким образом, ведущая деятельность – это деятельность, развитие которой обусловливает главнейшие изменения в психических процессах и психологические особенности личности на данной стадии ее развития.

Периодизация детского развития по А.Н. Леонтьеву

В основе периодизации А.Н. Леонтьева лежит собственно тип ведущей деятельности. Соответственно в ней выделяются: 1) младенчество с непосредственно-эмоциональным общением ребенка и взрослого; 2) раннее детство с предметной деятельностью; 3) дошкольное детство с игрой; 4) школьный возраст с учением; 5) подростковый возраст с общественно полезной деятельностью и общением со сверстниками; 6) юношеский возраст с учебно-профессиональной деятельностью.

Д.Б. Эльконин, опираясь на опыт культурно-исторической психологии Л.С. Выготского, предложил рассматривать каждый период развития на основе четырех критериев, в их числе: 1) социальная ситуация развития как система отношений, в которую вступает ребенок, и способ ориентации в этих отношениях; 2) основной (ведущий) тип деятельности; 3) основные новообразования развития; 4) кризис (Подробнее здесь).

Разделяя каждый период на две стадии, Д.Б. Эльконин считал, что на первой стадии осуществляются изменения мотивационно-потребностной сферы личности, а на второй происходит освоение операционально-технической сферы. Ученым был открыт закон чередования, периодичности разных типов деятельности на каждом этапе: за деятельностью одного типа, ориентирующей субъекта в системе отношений между людьми, в нормах и правилах взаимодействия в социуме, обязательно следует деятельность другого типа, в которой происходит ориентация в способах употребления предметов. Каждый раз между этими двумя типами ориентации всегда возникают противоречия.

Отечественная возрастная психология в качестве основной периодизации психического развития ребенка принимает периодизацию Д.Б. Эльконина. Однако данная периодизация ограничивается рассмотрением только ранних возрастов. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что одной из наиболее актуальных проблем современной психологии является разработка подробной, научно обоснованной периодизации психического развития взрослого человека.

– этап раннего детства состоит из двух стадий: младенчества с кризисом новорожденности (мотивационно-потребностная сфера личности) и раннего возраста, начало которого знаменует кризис 1-го года жизни (операционально-техническая сфера);

– этап детства начинается кризисом 3-х лет, знаменующим начало дошкольного возраста (мотивационно-потребностная сфера). Вторая стадия открывается кризисом 7-ми лет и переходит в младший школьный возраст (операционально-техническая сфера);

– этап отрочества делится на стадию подросткового возраста (мотивационно-потребностная сфера), началом которого является кризис 11 – 12-ти лет, и стадию ранней юности (операционально-техническая сфера), связанную с кризисом 15-ти лет. По Д.Б. Эльконину, кризисы 3-х и 11 – 12-ти лет – это кризисы отношений, вслед за ними возникают новые ориентации в человеческих отношениях; а кризисы первого года, 7-ми и 15-ти лет – кризисы мировоззрения, меняющие ориентацию в мире вещей.

Стадии психосоциального развития по Эриксону включают:

Младенческий возраст — формирование базового доверия к миру, преодоление чувства разобщённости и отчуждения.

Ранний возраст — борьба против чувства стыда и сильного сомнения в своих действиях за собственную независимость и самостоятельность.

Школьный возраст — формирование трудолюбия и умения обращаться с орудиями труда, чему противостоит осознание собственной неумелости и бесполезности.

Задача конца юности и начала зрелости — поиск спутника жизни и установление близких дружеских связей, преодолевающих чувство одиночества.

Зрелый возраст — борьба творческих сил человека против косности и застоя. Период старости характеризуется становлением окончательного цельного представления о себе, своём жизненном пути в противовес возможному разочарованию в жизни и нарастающему отчаянию.

Читайте также: