Чем различается оценка гражданами влияния различных выборов на их жизнь и на жизнь страны

Обновлено: 16.06.2024

Политическая культура — составная часть общей культуры человечества, включающая в себя элементы духовной сферы, которые связаны с уровнем и характером общезначимых политических знаний, оценок и действий граждан, обусловленных политическим опытом предшествующих поколений и воспроизводством их в ходе текущей политической жизни.

Политическая культура позволяет выявить глубинные причины специфики политического поведения различных социальных общностей и личностей при близких условиях их существования.

Политическая культура — это психология нации в отношении политики. Понятия “политическая культура” и “общественное мнение” частично совпадают — и то и другое включает отношение к политике. Но политическая культура направлена на фиксирование основных, общих представлений о политике и правительстве. Общественное же мнение сконцентрировано на отношении к руководите. лям и политическим действиям. Исследование общественного мнения редко выходит за рамки накопления данных, тогда как исследователи политической культуры могут использовать историю и литературу для понимания внутренних процессов отдельной страны. Политическая культура связана с политической идеологией. Идеология определяет цели политики, а политическая культура — способы реализации и достижения этих целей. Неотъемлемой частью политической культуры того или иного народа являются политические символы, а также система ценностей как критерий в первую очередь желательной формы политического действия, желательного типа политической системы. Политическая культура не только позволяет объяснить поведение и политические позиции людей, но и регулирует способы их поведения (например, будет конфликт разрешаться насильственно или мирно — это прямо зависит от политической культуры населения конкретной страны).

Вхождение в политическую культуру — это процесс развития, посредством которого прививаются общепринятые взгляды и ценности и обеспечивается политическая социализация. Это непрерывный и продолжающийся всю жизнь процесс, являющийся частью условий жизни и обучения каждого индивида как члена той культуры, в которой он рожден. И он не обязательно требует целенаправленной деятельности правительственных ведомств. Агентами политической социализации являются семья, школа, группа равных, средства массовой информации.

( Г.Н. Семенов)

21.Частью какого компонента общей культуры является культура политическая? Укажите две функции политической культуры, отмеченные в тексте.

22. В тексте используется понятие “общественное мнение”. Объясните его смысл. По каким линиям автор проводит сравнение политической культуры и общественного мнения? Укажите две линии.

23. Автор отмечает влияние СМИ на формирование политической культуры личности. Используя обществоведческие знания, собственный социальный опыт, назовите три возможных направления такого влияния и конкретизируйте их.

24. Какое различие в роли идеологии и политической культуры приводится в тексте? Используя обществоведческие знания, раскройте два иных любых различия.

Ответ: Для выполнения заданий 21-24 необходимо внимательно прочитать текст.

Законодательно установленная для выборов парламента или иного органа избирательная система влияет не только на персональный и партийный его состав: все этапы избирательного процесса, начиная от выдвижения кандидатов, в немалой степени также зависят от того, каков метод определения итогов голосования. Не только выборы, но и другие важные аспекты политической жизни страны (региона) находятся под определенным (подчас весьма сильным) воздействием существующей модели избирательной системы: функционирование партий и партийная система в целом; деятельность парламента, ее формы, результаты и эффективность; стабильность правительства и всего механизма исполнительной власти и др. Одни типы избирательной системы могут поощрять развитие партий и многопартийной борьбы, другие — создавать особо благоприятные условия для становления двухпартийной системы; некоторые более выгодны для крупных, другие — для мелких партий и группировок; отдельные ее модели содействуют укреплению и централизации партий, иные, наоборот, стимулируют внутрипартийную борьбу. Хотя детальные правила в данной области закрепляются обычно в текущем законодательстве, основы избирательной системы наряду с принципами избирательного права в качестве основополагающих норм правовой системы страны закрепляются в ее конституции.

Общество по своей структуре неоднородно. В нем существуют различные социальные группы и слои, каждый из которых имеет свои особые политические взгляды и интересы, обладает собственным видением проблем и путей их решения в масштабах всей страны или отдельной его части. Эта палитра взглядов и мнений отражается в различии программ партий и кандидатов, выступающих на выборах под разными, часто взаимоисключающими лозунгами. Следовательно, определяя порядок формирования “народного представительства”, необходимо стремиться, чтобы в нем были представлены все основные политические силы общества. В основу пропорциональной избирательной системы положен принциц пропорционального представительства в законодательном органе различных существующих в обществе политических взглядов, течений и выражающих их партий. Не должно существовать так называемых “пропавших голосов”: группы и слои избирателей, поддержавшие на выборах партию или кандидата, не получившего большинства в масштабе избирательного округа или всей страны (региона), должны тем не менее располагать своими представителями в законодательном органе, которые будут отражать их потребности и интересы. Не только большинство, но и меньшинство (меньшинства) имеет право быть представленным в парламенте. Каждая партия, выставившая список кандидатов, должна получить в парламенте такую же долю мест, которая соответствует доле голосов, поданных за нее на всеобщих выборах: отсюда другое распространенное название данной системы — система партийных списков.

В “чистом” виде содержание пропорциональной избирательной системы заключается в следующем. Вся страна (или ее территориальная единица, на территории которой будет функционировать соответствующий представительный орган: субъект федерации, город, район и т. д.) превращается в единый многомандатный избирательный округ, от которого будет избран весь состав парламента, местного совета и т. д. Каждая партия составляет список кандидатов, который может быть больше или меньше в зависимости от того, сколько она рассчитывает получить голосов. Избиратель на выборах обладает одним голосом, но этот голос подается не за конкретных кандидатов, а за список партии в целом. Далее, исходя из итогов голосования, партия получает такую же долю (процент) мест в парламенте, какую долю (процент) голосов она получила на выборах. Во многих странах, где действует пропорциональная система, вводится так называемый заградительный пункт (барьер) — выраженное обычно в процентном отношении число голосов, которое необходимо получить партии для получения права участвовать в распределении парламентских мандатов.

(А.О. Четвериков)

21. Укажите четыре аспекта политической жизни страны, на которые оказывает влияние избирательная система. В каком документе закрепляются основы избирательной системы?

22. В тексте используется понятие “избирательная система”. Объясните его смысл. Приведите две упомянутые в тексте черты, характеризующие пропорциональную избирательную систему.

23. Какой этап избирательного процесса упомянут в тексте? Используя обществоведческие знания, назовите любые другие три этапа этого процесса.

24. Политологи спорят об эффективности пропорциональной избирательной системы. Опираясь на обществоведческие знания, используя текст, покажите два преимущества и один недостаток этой системы.

№21 1) четыре аспекта политической жизни страны:

— сами выборы;

— функционирование партий и партийной системы;

— деятельность парламента;

— стабильность правительства;

2) назван документ, в котором закрепляются основы избирательной системы - конституция страны

№22 1) смысл понятия, например: избирательная система характеризует порядок выборов в органы власти и должностных лиц, а также порядок определения результатов голосования;

2) две черты пропорциональной избирательной системы:

— создание единого одномандатного избирательного округа;

— голосование по партийным спискам.

№23 1) этап избирательного процесса: выдвижение кандидатов;

2) другие три этапа, например:

— предвыборная агитация;

— голосование на избирательных участках;

— подведение итогов голосования.

№24 1) два преимущества пропорциональной избирательной системы, например:

— более полный учет различных политических сил в стране;

— при доминировании крупных партий обеспечивается стабильность политической жизни;

2) один недостаток, например: персональный состав политиков, включаемых в партийные списки, за исключением партийных лидеров, неизвестен избирателю.

Ответ: Для выполнения заданий 21-24 необходимо внимательно прочитать текст.

Политический процесс представляет собой развертывание политики во времени и в пространстве в виде упорядоченной последовательности единичных действий и взаимодействий, которую связывает определенная логика или смысл. В качестве примера политического процесса можно привести всю ту совокупность взаимодейсrrвий, которая связана с выборами. В ходе избирательной кампании происходит действие и взаимодействие политических акторов (избирателей, политических партий и т. д.). В электоральном процессе также воспроизводятся (или создаются) политические институты (институт выборов, избирательная система и др.). Можно обнаружить также и различные смыслы электорального процесса. Так, для стран современной развитой демократии он заключается в реализации принципа народного суверенитета, выборности и сменяемости органов власти в результате выборов, а также в выборе политических курсов, предлагаемых, например, правящими или оппозиционными партиями.

Политический процесс является динамической характеристикой политики. Поэтому можно утверждать, что формами существования политического процесса являются политические изменения и политическое развитие.

Политическое изменение — процесс появления нового качества в способе и характере взаимодействия между политическими субъектами, между политической системой и внешней средой. Политическое развитие — процесс накопления качественных изменений политики, будь это фазы самого политического процесса или состояния институтов или даже политических систем.

Политические процессы отличаются друг от друга по масштабам, длительности, акторам, характеру взаимодействия между акторами и т. п. Исходя из разномасштабности политических процессов, можно выделить несколько их разновидностей. Это прежде всего повседневные политические процессы (“мелкие” акторы и единицы измерения), которые связаны, в первую очередь, с непосредственными взаимодействиями индивидуальных, групповых и частично институциональных акторов. В качестве примера можно привести законодательный процесс в каком-либо парламенте.

Другим типом политического процесса является исторический политический процесс (более крупные акторы — в основном социальные группы и социальные институты). Это процессы, связанные с совершением какого-либо исторического события. Так, политическая революция, может быть представлена как процесс подобного рода. В качестве такого же исторического процесса может рассматриваться возникновение и развитие какой-нибудь политической партии.

Наконец, это эволюционные политические процессы, которые характеризуются участием (“крупных” акторов (институтов, политической системы), а также поддаются измерению с помощью крупномасштабных временных единиц. Такими процессами может быть, например, процесс превращения полиса в имперскую столицу, или модернизация политической системы в результате череды политических реформ, или переход к демократии в результате демонтажа авторитарного правления, проведения учредительных выборов, а затем их закреп.ления в череде регулярных соревновательных выборов.

(Е.Ю. Мелешкина)

21. Чем политическое изменение отличается, по мнению автора, от политического развития? В тексте говорится о разномасштабных политических процессах. Какие виды политических процессов отражают данный подход классификации? Какие акторы участвуют в среднемасштабном политическом процессе?

22. Какой пример к определению политического процесса приводит автор? Назовите три стороны (аспекта) проявления политического процесса, используя пример из текста.

23. Автор называет “мелких” и “крупных” политических акторов. Опираясь на текст, обществоведческие знания и социальные факты, укажите двух политических акторов каждого вида и приведите по два примера участия каждого из них в политическом процессе (сначала укажите актора, а затем приведите два примера).

24. Используя текст, обществоведческие знания и социальные факты, поясните, как в процессе модернизации политической системы в результате череды политических реформ проявляются и взаимодействуют политическое изменение и политическое развитие (приведите три пояснения).

№21 1) политическое изменение — процесс появления нового качества в способе и характере взаимодействия между политическими субъектами, между политической системой и внешней средой, а политическое развитие — процесс накопления качественных изменений политики;

2) виды процессов:

— повседневные политические процессы;

— исторический политический процесс / процессы, связанные с совершением какого-либо исторического события;

— эволюционные политические процессы;

3) акторы: социальные группы и социальные институты.

№22 1) ответ на первый вопрос: избирательная кампания/ совокупность взаимодействий, которая связана с выборами / электоральный процесс;

2) три стороны (аспекта):

— действие и взаимодействие политических акторов;

— воспроизведение или создание политических институтов;

— определенная логика или смысл.

№23 1) гражданин:

— гражданин Петров проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы;

— гражданин Петров принял участие в митинге против коррупции;

2) политическая партия:

— революцию 1917 г. возглавила партия большевиков;

— четыре партии РФ создали фракции в Государственной Думе.

№24 Правильный ответ должен содержать три пояснения, например:

1) каждая политическая реформа меняет политическую ситуацию в стране, привлекает к участию в политической жизни новых акторов, вследствие чего происходят политические изменения;

2) последовательность политических реформ свидетельствует о накоплении изменений, то есть о политическом развитии;

3) политическое изменение и политическое развитие в процессе реформирования общества через цепочку реформ непосредственно связаны между собой.

Ответ: Для выполнения заданий 21-24 необходимо внимательно прочитать текст.

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются представительным органом поселения по предложению населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в поселениях непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан.

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее половины жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

8. Органы территориального общественного самоуправления:

1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.

1) Составьте план текста.

2) Что закон называет территориальным местным самоуправлением?

3) Где, согласно закону, осуществляется территориальное местное самоуправление?

4) Какие способы осуществления территориального местного самоуправления предусмотрены законом?

5) Заполните таблицу о направлениях деятельности территориального местного самоуправления, исходя из содержания документа.

| Направления деятельности территориального местного самоуправления | Примеры |

| 1. Представляет интересы населения, проживающего на данной территории |

6) Сделайте вывод о том, какова роль территориальных органов местного самоуправления в развитии гражданского общества.

Тема 6. Участие граждан в политической жизни

1. Как гражданин может реализовать свое право участвовать в управлении делами государства?

2. Используя текст учебника, объясните основные принципы избирательного права в демократическом обществе.

Всеобщее избирательное право —

Равное избирательное право —

Прямые выборы —

Тайное голосование—

3. Объясните, чем различаются выборы в органы власти и референдум.

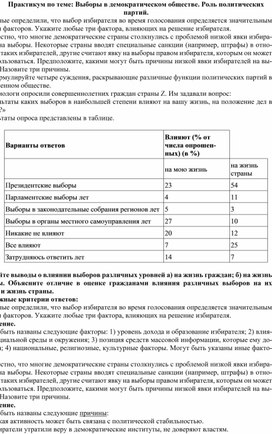

4. Ознакомьтесь с результатами социологических опросов и выполните задания.

Какие выборы, по мнению опрошенных граждан, в наибольшей степени влияют на их жизнь? Объясните почему.

Какие выборы, по мнению опрошенных граждан, в наибольшей степени влияют на жизнь страны? Объясните почему.

Чем различается оценка гражданами влияния любых выборов на их жизнь и жизнь страны?

Правомерно ли сделать вывод о том, что значительная часть граждан не видит влияния выборов на свою жизнь и жизнь страны? Аргументируйте свой ответ, используя данные опроса.

Результаты опроса представлены в виде диаграммы. Внимательно ознакомьтесь с ними и выполните задания.

| Политиков |

| Себя |

| Затрудняюсь ответить |

Сформулируйте результаты опроса.

Предположите, чем объясняется мнение опрошенных граждан.

Референдум наряду со свободными выборами является высшим непосредственным выражением власти народа. Государством гарантируются свободное волеизъявление граждан Российской Федерации на референдуме Российской Федерации, защита демократических принципов и норм права, определяющих право граждан на участие в референдуме. Референдум Российской Федерации не может быть использован в целях принятия решений, противоречащих Конституции Российской Федерации, а также в целях ограничения, отмены или умаления общепризнанных прав и свобод человека и гражданина, конституционных гарантий реализации таких прав и свобод.

1. Учёные определили, что выбор избирателя во время голосования определяется значительным числом факторов. Укажите любые три фактора, влияющих на решение избирателя.

2. Известно, что многие демократические страны столкнулись с проблемой низкой явки избирателей на выборы. Некоторые страны вводят специальные санкции (например, штрафы) в отношении таких избирателей, другие считают явку на выборы правом избирателя, которым он может и не пользоваться. Предположите, какими могут быть причины низкой явки избирателей на выборы? Назовите три причины.

3. Сформулируйте четыре суждения, раскрывающие различные функции политических партий в современном обществе.

4. Социологи опросили совершеннолетних граждан страны Z. Им задавали вопрос:

Результаты опроса представлены в таблице.

Варианты ответов

Влияют (% от числа опрошенных) (в %)

на жизнь страны

Парламентские выборы лет

Выборы в законодательные собрания регионов лет

Выборы в органы местного самоуправления лет

Никакие не влияют

Затрудняюсь ответить лет

Сделайте выводы о влиянии выборов различных уровней а) на жизнь граждан; б) на жизнь страны. Объясните отличие в оценке гражданами влияния различных выборов на их жизнь и жизнь страны.

1. Учёные определили, что выбор избирателя во время голосования определяется значительным числом факторов. Укажите любые три фактора, влияющих на решение избирателя.

Могут быть названы следующие факторы: 1) уровень дохода и образование избирателя; 2) влияние социальной среды и окружения; 3) позиция средств массовой информации, которые ему доступны; 4) национальные, религиозные, культурные факторы. Могут быть указаны иные факторы.

2. Известно, что многие демократические страны столкнулись с проблемой низкой явки избирателей на выборы. Некоторые страны вводят специальные санкции (например, штрафы) в отношении таких избирателей, другие считают явку на выборы правом избирателя, которым он может и не пользоваться. Предположите, какими могут быть причины низкой явки избирателей на выборы? Назовите три причины.

Могут быть названы следующие причины:

1) Низкая активность может быть связана с политической стабильностью.

2) Избиратели утратили веру в демократические институты, не доверяют властям.

3) Люди заняты частной жизнью и бизнесом, нет интереса к политике.

4) Кризисные явления в обществе, неспособность властей найти выход, неверие в перемены к лучшему. Могут быть названы другие причины.

3. Сформулируйте четыре суждения, раскрывающие различные функции политических партий в современном обществе.

Могут быть суждения, раскрывающие различные функции политических партий в современном обществе:

1) Деятельность политических партий позволяет выявить и обобщить разнообразные социальные интересы.

2) Политические партии разрабатывают альтернативные варианты политики (политического курса).

3) Политические партии выдвигают кандидатов на выборах.

4) Политические партии осуществляют представительство интересов определённых блоков социальных сил в органах власти.

Могут быть названы иные суждения, раскрывающие различные роли политических партий в современном обществе.

Сделайте выводы о влиянии выборов различных уровней а) на жизнь граждан; б) на жизнь страны. Объясните отличие в оценке гражданами влияния различных выборов на их жизнь и жизнь страны.

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

а) о влиянии выборов на жизнь граждан, например: мнение опрошенных граждан разделилось:

приблизительно одинаковые группы (20—27%) признали влияние на свою жизнь президентских выборов и органов местного самоуправления, а также высказали мнение, что выборы никак не влияют на их жизнь;

б) о влиянии выборов на жизнь страны, например: более половины опрошенных признали определяющее влияние президентских выборов на судьбу страны. Могут быть сделаны иные обоснованные выводы.

2) объяснение отличия, например: решение многих повседневных проблем граждан связано с органами местного самоуправления, поэтому многие опрошенные отметили их значение; поскольку президент страны определяет основные направления внутренней и внешней политики, его влияние на судьбы страны было признано большинством граждан.

Политические ценности и нормы являются важнейшими регуляторами политической деятельности. Нормы в политике означают правила политического поведения, ожидания и стандарты, запреты и регуляторы, регламентирующие политическую деятельность индивидов и социальных групп в соответствии с ценностями соответствующей политической культуры, укрепляющие стабильность и единство политической системы общества. В политике, как и в любой другой общественной деятельности, тоже есть своя мера, т.е. разумный предел допустимого. Эта мера определяется интересами безопасности и стабильного развития общества.

Политические нормы производны от соответствующих политических ценностей и основываются на них, но с другой стороны, последние выражаются в них. Если ценности отвечают на вопрос, как относиться к явлениям политической действительности, к тому, что есть и что может быть, то нормы предписывают, что с ними делать.

Соблюдение политических норм обеспечивается в обществе путем применения поощрения и наказаний. Эти позитивные и негативные политические санкции выступают наиболее конкретным прямым и непосредственным элементом в структуре политической регуляции.

Политические нормы по существу социальны, поскольку отражают интересы людей, формирующиеся в социальной сфере. Именно на основе таких интересов и возникают соответствующие политические институты общества - партии, государство и пр. - взаимодействие между которыми как раз и происходит на основе соблюдения политических норм.

Политические нормы различаются по способу фиксации (формальные и неформальные, устные и письменные, явные или латентные), по степени обобщенности (общие принципы политической деятельности или конкретные образцы политического поведения), по типу политического режима их функционирования (демократические, авторитарные, тоталитарные); в них могут выражаться как позитивные (предписания), так и негативные (табу-запреты) характеристики политического действия.

Политические нормы существуют в трех сферах социальной действительности: в нормативных высказываниях властвующих и подвластных; в социальных отношениях, которые обусловливают правила их функционирования; в сознании - как переживание этих норм.

Вопросы и задания к документу

Вопрос 1. Как оценивает автор неучастие граждан в выборах? В чём он видит главную причину неучастия в них?

Однако в целом многие миллионы американцев, не принимающие участия в голосовании, принадлежат отнюдь не к наиболее ублаготворённым, а к менее состоятельным и более озлобленным слоям населения, где обнаруживается необычайная концентрация социально обездоленных людей.

То, что принимается за апатию, на деле, вполне может быть, есть способ, которым человеческая психика защищается от бессилия и отчаяния. Неучастие в выборах является не результатом полного довольства или недостатка гражданских добродетелей, но понятной негативной реакцией на политические реалии, с которыми люди сталкиваются в своей жизни.

Вопрос 2. Можно ли высказанные автором суждения применить по отношению к поведению российских избирателей?

Да, можно применить.

Вопрос 3. Как вы думаете, каковы причины и последствия пассивности части граждан России на выборах?

Пассивность некоторых россиян на выборах объясняется просто - они не верят в честные выборы и считают, что от их участия ничего не зависит. Честные выборы в России миф, в который никто не верит.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Вопрос 1. Что называется политическим поведением? Как различаются его формы? Приведите примеры.

Участие в политической жизни может быть рассмотрено и с точки зрения отношения человека к политике, к участвующим в ней людям, к самому себе. Внешним проявлением этого отношения является поведение человека, которое может оцениваться с позиций нравственности и права.

Политическое поведение — это поступки и действия субъекта политики, характеризующие его взаимодействие с социальной средой, с различными общественно-политическими силами. Это совокупность поступков, сознательных действий, направленных на достижение какой-либо социально значимой цели, действий, порождаемых традициями, ценностными ориентирами, а также бессознательных действий, вызванных эмоциональным состоянием индивида.

Политическое поведение охватывает все формы политической активности личности, её действия и бездействие.

Участие в политической демонстрации — это возможное политическое действие. Неучастие в выборах — это тоже возможный вариант политического поведения, имеющего форму бездействия. Бездействие в данном случае тоже является поступком, который может иметь те или иные последствия для развития политической ситуации. Участие в выборах, манифестациях, митингах с точки зрения публичности поступков относят к открытым формам политического поведения, а политическую пассивность, стремление уйти от политической жизни — к закрытым формам.

С точки зрения преемственности формы политического поведения делятся на традиционные (соответствующие устоявшимся политическим представлениям, менталитету, типичные для данной политической культуры) и инновационные (создающие новые образцы политического поведения, порождающие новые черты политических отношений).

По своей целевой направленности политическое поведение может быть конструктивным (способствующим нормальному функционированию политической системы) и деструктивным (подрывающим политический порядок).

Политическое поведение бывает индивидуальным, групповым и массовым. Индивидуальное политическое поведение — это поступки индивида, имеющие общественно-политическое значение (практическое действие или публичное высказывание, которое выражает мнение о политиках и политике). Групповое политическое поведение связано с деятельностью политических организаций или стихийно сложившейся политически активной группы индивидов. Самыми массовыми формами политического поведения являются выборы, референдумы, митинги, демонстрации. В групповом, а ещё больше в массовом политическом поведении наблюдается подражание, эмоциональное заражение, сопереживание, подчинение индивидуального поведения групповым нормам.

Вопрос 2. Каковы мотивы политического поведения?

Мотивами политического поведения являются все те ценности и интересы человека, которые касаются политической жизни. Одни воздействуют на политическую область общества положительно путём создания политических объединений, союзов, а другие — отрицательно, что, в свою очередь, означает появление политических противостояний, противоборств.

В поступках наиболее отчётливо выступают ценностные аспекты политического поведения. В реальном политическом поведении осознаваемые и неосознаваемые, рациональные и эмоциональные компоненты находятся в сложных взаимодействиях. Поведение может варьироваться по степени интенсивности от корректных, цивилизованных взаимоотношений до демонстрации неприязни и недоброжелательности, словесных оскорблений, даже до применения физической силы.

Решающее значение в политическом поведении имеет наличие осознанных политических интересов и ценностей личности. Поскольку политические интересы отражают положение в обществе различных групп населения, представители этих групп, как правило, нацелены на реализацию этих интересов через политику. С этой точки зрения политическое поведение мелких предпринимателей может отличаться от поведения, например, служащих государственного аппарата.

Не менее важными являются ценности, разделяемые той или иной группой населения. Утверждение в сознании людей демократических ценностей во многом определяет и их ориентацию на демократические партии и на демократические, правовые формы политического поведения.

Вопрос 3. В каких случаях имеет место протестное поведение?

В структуре политического поведения выделяются протестные формы. Политический протест — это проявление негативного отношения к политической системе в целом либо к её отдельным элементам, нормам, ценностям, политическим решениям в открыто демонстрируемой форме. Такой формой нередко становятся митинги, демонстрации, шествия, пикетирование, забастовки. Они, как правило, обусловлены состоянием недовольства, вызываемым расхождением между реальным и ожидаемым положением, к которому стремится субъект.

Вопрос 4. Чем характеризуется электоральное поведение?

Вопрос 5. Объясните, чем опасно экстремистское поведение.

Политическая жизнь демонстрирует и экстремальные (крайние) формы политического поведения. Экстремизм — это приверженность в политике к крайним взглядам и мерам, правовой нигилизм, поведение, преступающее правовые и моральные нормы. За последние десятилетия мир был свидетелем множества проявлений правого и левого политического экстремизма. Например, случаи публичного самосожжения активистов политических движений, стремящихся привлечь таким образом внимание к своим требованиям. Или захват заложников с целью получения выкупа, который используется для финансирования деятельности своей группы. Подобные формы политического поведения возникают под влиянием экстремистских организаций, стремящихся спровоцировать массовые беспорядки. Их воздействию подвержены случайные, временные скопления людей: участники собраний или митингов, демонстраций, толпа на улице.

К экстремистским типам политического поведения относится терроризм. Политический терроризм — систематическое или единичное осуществление насилия с применением оружия (взрывы, поджоги, организация катастроф и т. п.) или угроза применения насилия, причиняющего вред людям и имуществу, с целью создания обстановки страха, паники, ощущения тревоги, опасности, недоверия к власти. Главное — запугивание правительства и населения. В отличие от обычных уголовных преступлений политический терроризм проявляется в таких политических акциях, которые получают широкий общественный резонанс, способный шокировать всё общество, повлиять на ход политических событий и принятие решений.

Политический терроризм в конце XX в. принял международный характер. В его руках современные технические средства вплоть до оружия массового поражения. Задача борьбы с терроризмом стоит перед отдельными государствами и всем мировым сообществом.

Вопрос 6. Каковы возможности регулирования политического поведения?

Политическое поведение людей, как и любое другое, регулируется обществом и государством в различных формах.

Во-первых, велико значение правового регулирования. Законы содержат нормы, которые в интересах безопасности общества и государства, охраны нравственности устанавливают ограничения на использование гражданских прав и свобод. Например, право собираться на митинги, демонстрации, пикетирование ограничено указанием на то, что эти собрания должны проходить мирно, без оружия. Террор, организация массовых беспорядков и т. п. относятся к числу преступных действий и влекут за собой уголовную ответственность.

Во-вторых, важно, чтобы в обществе утверждались демократические ценности, определяющие цивилизованные правила игры на политической арене. Политические и моральные правила могут влиять на политическое поведение тогда, когда они поддерживаются общественным мнением.

В-третьих, большое значение имеет организованность субъектов политики. Наличие организаций, деятельность которых соответствует требованиям закона, уменьшает роль стихийных проявлений в политической жизни, делает политическое поведение более ответственным, увеличивает возможность его регуляции.

В-четвёртых, политическое образование и распространение правдивой политической информации делают политическое поведение более рациональным, предоставляют субъектам политики эффективные и одновременно цивилизованные способы достижения политических целей.

В-пятых, многое зависит от политических лидеров, их норм, их умения снимать чрезмерную политическую напряжённость и возбуждение массы, содействовать рационализации предпринимаемых действий, способности вести за собой последователей по пути соблюдения правовых, политических и моральных норм.

Эффективное действие названных факторов позволяет при высоком уровне активности субъектов политики удерживать политическую жизнь в рамках норм, признанных обществом и государством.

ЗАДАНИЯ

Вопрос 1. Выступления антиглобалистов в ряде городов Европы в начале XXI в. сопровождались столкновениями с полицией; они оставили после себя разбитые витрины магазинов, перевёрнутые и сожжённые автомашины, груды мусора. Как оценить политическое поведение участников этого движения?

В политизированной толпе вероятны проявления аффективного, бессознательного поведения. Аффективное поведение проявляется в бурно протекающей реакции субъекта на сильный внешний раздражитель, при которой сознательный контроль человека над своими действиями ослабевает или исчезает полностью. Для толпы характерны нетерпимость, импульсивность, раздражительность, податливость внушению, односторонность чувств и изменчивость. Ответственность человека за свои поступки как бы растворяется в эмоциях толпы. Толпа таит в себе опасность аффективного поведения, агрессивности, массовых беспорядков, насилия.

Так называемая преступная толпа. Толпа может быть преступна с точки зрения закона, но не будет таковой с психологической точки зрения. Полная бессознательность поступков толпы. Лебон имеет в виду митинги, протесты где толпа (скопление людей, преследующих общий интерес и имеющие единую цель, в общем) переступает через закон, нормы права, установленные и санкционированные государством. Но вместе с тем их интерес не направлен на совершение противоправных действий, т. е. вполне правомерное желание. Л. Н. Толстой напротив утверждает, что толпа не что иное как деструктивный элемент. Ее цели могут быть разные, но пути ее достижения весьма опасны и обязательно сопряжены с переступанием рамок закона. Данной толпе характерно разрушение, уничтожение, унижением человеческого достоинства.

Да, эти данные свидетельствуют о политическом поведении молодёжи.

Для искоренения международного терроризма нужно устранить его причины: неравенство, несправедливость угнетение.

Читайте также:

- Предусмотрено ли страхование денежных средств на брокерском счете и иис

- Право избрания должностных лиц в древней спарте принадлежала кому

- Если учредитель не внес уставной капитал в установленный срок последствия

- Кто осуществляет контроль за правильным формированием дел в организации а директор

- Что необходимо обеспечить для предупреждения аллергической реакции