Берут ли в армию с компрессионным переломом позвоночника

Обновлено: 28.06.2024

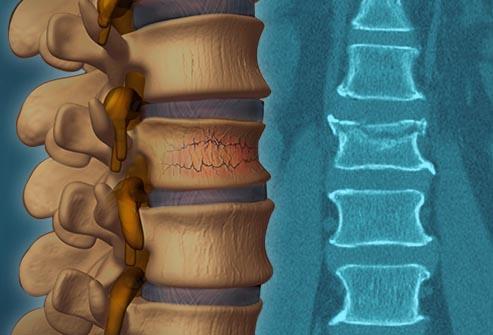

Компрессионный перелом позвоночника (КП) – это всегда серьезно, поэтому реабилитация непременно должна быть, и неважно, какое лечение (консервативное или хирургическое) проводилось сразу после травмы. Из-за чего происходят подобного рода повреждения позвонков, какими методами восстанавливают их целостность и в чем особенности реабилитационного процесса, мы подробно изложим в нашей статье.

Почему позвонок ломается?

Как свидетельствует статистика, в наибольшей мере подвержены травматизации позвонковых тел люди пожилого возраста, имеющие в анамнезе остеопороз. Остеопороз – это тяжелое заболевание костной ткани, которое приводит к истончению и снижению плотности костей, что делает их хрупкими и уязвимыми даже к незначительным физическим нагрузкам. Для больного с данным заболеванием в тяжелой форме иногда достаточно просто чихнуть или спуститься на ступеньку, чтобы случился перелом и сплющивание самого слабого позвонка. Женщины, в особенности зрелых и пенсионных лет, болеют чаще мужчин остеопорозом, поэтому и предрасположенность женской аудитории к КП выше.

Но компрессионный перелом позвоночника, реабилитация и лечение при котором – обязательная мера, не только удел пенсионеров. Он вполне может произойти у молодых пациентов, в том числе и у детей, имеющих вполне крепкий и здоровый позвоночный столб. Обычно нарушение целостности позвонков возникает по причине интенсивного внешнего механического воздействия на область спины, сила которого превысила физиологический потенциал прочности костной структуры, иными словами, в связи с сильными травмами различного характера (спортивными, бытовыми и пр.). Обобщим и добавим, из-за каких распространенных неблагоприятных факторов возникает компрессионного вида дефект тел позвонков, к ним относят:

- падение с высоты на ноги, спину, ягодицы;

- мощный удар, пришедший на хребет;

- поднятие очень тяжеловесных предметов рывком;

- приседания со штангой в бодибилдинге;

- всевозможные спортивные ЧП, в частности падения с высоких снарядов;

- упавший тяжелый предмет сверху на спину;

- резкий удар головой о дно водоема при нырянии;

- дорожно-транспортное происшествие;

- болезни костных тканей, особенно остеопороз;

- туберкулезные и опухолевые новообразования, давящие на позвоночник.

Повредиться может совершенно любой из 33 элементов, входящий в структуру главной части осевого скелета человека, на любом уровне. Согласно клиническим наблюдениям, чаще страдает поясничный или грудной отдел, но имейте в виду, что при компрессионном переломе позвоночника к реабилитации приступают только по завершении основного лечебного процесса.

Терапевтические и восстановительные мероприятия должен планировать исключительно врач, строго в индивидуальном порядке. Этиология и масштабность разрушений, численность пострадавших тел, степень их сжатия (сокращение по высоте), посттравматические осложнения, персональные особенности организма пациента и многое другое – все это учитывается при составлении лечебно-восстановительной программы.

В чем опасность патологии?

Важно понимать, что любая патология, поразившая жизненно важное анатомическое образование, при безграмотном подходе или отсутствии подобающей терапии может обернуться тяжелейшими для человека последствиями. Своевременное лечение, реабилитация после компрессионного перелома позвоночника поясничного отдела, грудного или шейного сегмента помогут избежать всех негативных осложнений. О них мы поговорим далее.

Позвоночная система служит вместилищем для наиглавнейшей составляющей единицы ЦНС – спинного мозга. Благодаря спинномозговому веществу обеспечиваются опорно-двигательные функции, проще говоря, в целом способность двигаться и сохранять устойчивое положение тела.

Затронутый патологическим патогенезом спинальный канал, его нервные корешки, артериальные и венозные сосуды, что чаще наблюдается при компрессионно-оскольчатых переломах, при травматических эксцессах с образованием клиновидных деформаций и нестабильности элементов, это не шутки. Степень поражения спинного мозга может быть разной – от сотрясений, компрессий и контузий, до его полного разрыва.

Самым страшным, чем может грозить запущенная клиника, – частичной или полной парализацией тела.

Кроме того, без срочной медпомощи и реабилитации после компрессионных переломов в позвоночнике развиваются вторичные дегенеративные и неврологические заболевания, с которыми бороться будет очень непросто. К ним причисляются:

- сегментарная нестабильность на поврежденном участке; и межпозвонковая грыжа;

- кифоз позвоночного столба, или нефизиологическое искривление;

- радикулопатия, парез и другие неврогенные расстройства; ;

- сосудистые мальформации и развитие гематомы в эпидуральном пространстве;

- хронические боли, парестезия;

- стойкие двигательные нарушения;

- дисфункция органов малого таза.

Поэтому не рискуйте, почувствовав дискомфорт и болезненные ощущения в спине, тем более, если они появились сразу или через определенное время после травмы или неудачного движения. Здесь медлить нельзя, считая, что ничего серьезного не произошло. Лучше один раз обследоваться и убедиться, на самом ли деле все в порядке, чем оставить без внимания небезопасную проблему и расплачиваться за свое безразличие ценой собственной трудоспособности.

Симптомы и медицинская помощь

Начнем с симптоматики, которая свойственна данной классификации травматических поражений. К основным симптомам относят:

-

, она может отдавать в руки и ноги;

- болезненность при ощупывании больной части;

- местная отечность и гипертермия мягких тканей,

- видимые следы травмы на кожных покровах (покраснение, ссадина, синяк и пр.);

- нарушение чувствительности в конечностях, ощущение мышечной слабости;

- ассиметрия позвоночной оси и видимые деформации;

- сокращение объема движений или полная неподвижность проблемной зоны;

- затрудненность дыхания;

- опоясывающие боли в брюшной полости;

- общее недомогание, иногда повышение температуры.

В ранний период рекомендована экстренная медикаментозная терапия параллельно с точным определением характера и формы тяжести травмы для установления целесообразности применения хирургического лечения. Исходя из результатов тщательной диагностики, врач принимает решение – проводить операцию или лечить консервативно. По завершении лечебного цикла на определенной стадии всегда следует реабилитация, после перелома позвоночника грудного отдела и др. она является крайне необходимой мерой.

Безоперационное лечение

Если диагностирована такая форма повреждения, при которой можно обойтись и без операции, ограничиваются нехирургическим вправлением отломков. Далее создают благоприятные условия для консолидации кости при помощи установки фиксирующего приспособления (гипсовой повязки, полукорсета, бандажа), длительного постельного режима в несколько недель, а иногда и месяцев, а также периодического применения аппаратного вытяжения. Большую часть времени человеку полагается лежать на спине, матрас заменяется на жесткий щит. Обычно вставать на ноги и ходить разрешено примерно по истечении 2-х месяцев, сидеть и того позже, где-то через 4 месяца.

Дополнительно прописываются препараты кальция для стимулирования процессов костной репарации, миорелаксанты и НПВС для снижения спазмов и болевого синдрома. Только после окончательного срастания и укрепления кости (через 2-3 мес.) разрешена относительно нормальная активизация пациента, к реабилитации при переломе позвоночника приступают в ближайшее время после фиксации тела в выгодном положении.

Согласно канонам ортопедии, реабилитация после перелома позвоночника поясничного отдела, как и прочей локализации, сначала базируется на выполнении несложных упражнений ЛФК в позиции лежа. Ранние ЛФК-занятия необходимы для профилактики мышечной атрофии и нарушения кровообращения. Вдобавок, на начальном этапе уделяют большое значение дыхательной гимнастике, чтобы не допустить застой в легких.

Несколько позже в программу реабилитации после перелома шейного позвоночника, отдела поясничного или грудной области компрессионного характера добавляются более активные тренировки. Примерно в середине курса прописываются физиотерапия, легкий массаж иглоукалывание. На данном принципе в большинстве случаев построено восстановление пострадавшего при неотягощенных формах деформаций, не требующих операции.

Хирургические методики

Допустим, специалист констатировал поясничный, шейный или грудной перелом позвоночника, реабилитация описана в конце, сказав, что будет лечение хирургического плана. На каких операционных методиках построена коррекция формы, высоты и анатомической целости позвонка? На сегодняшний день в ортопедии и травматологии применяются уникальные щадящие способы, подразумевающие закрытую хирургию, то есть в процессе той или иной процедуры хирург не делает масштабных разрезов и не обнажает испорченный элемент вообще. К таким лояльным стабилизирующим процедурам относятся вертебро- или кифопластика.

Особенно широкое применение обе техники находят, когда диагностируется остепоротической этиологии компрессионный перелом позвоночника грудного отдела, реабилитация, кстати, переносится очень легко и не требует лежания в кровати месяцами. Достаточно полежать после манипуляций несколько часов, максимум сутки, и на своих ногах спокойно пойти домой. Стоит отметить, что данные технологии высокоэффективны и в восстановлении разломанных позвонков, располагающихся на уровне от копчика до ребер, а также в зоне шеи.

Особенную ценность две технологии представляют для пожилых людей, так как благодаря использованию высокотехнологичного цементного состава признаки остеопороза в откорректированной части полностью ликвидируются. Более того, они подразумевают очень бережное вмешательство с минимальными рисками побочных явлений, а также не нуждаются в применении агрессивных видов наркоза.

Физическая реабилитация

Реабилитация при переломе позвоночника – следующий этап лечебного процесса первостепенной значимости. Пациенту после оказания первой медицинской помощи, даже если она заключалась в миниинвазивной цементопластике, неукоснительно нужно некоторый период соблюдать своеобразный физический режим, посещать физиотерапевтические сеансы, проходить занятия лечебной гимнастики и пр. Иначе и быть не может, если вы перенесли такое серьезное повреждение.

Осложненные травмы и те, которые спровоцированы остеопорозными процессами, нуждаются в очень аккуратном подборе методик восстановления. Потому целесообразнее будет заранее позаботиться, где пройти реабилитацию после перелома позвоночника, на сегодняшний день в хороших специализированных учреждениях дефицита особого нет.

Самостоятельно назначать себе любые восстановительные тактики – под строгим запретом! Разрабатывается реабилитация пациентов при переломе позвоночника исключительно лечащим доктором совместно с реабилитологом. Наши рекомендации даны в обобщенной форме, носят сугубо ознакомительный характер, поэтому прежде чем воспользоваться ими, посоветуйтесь со специалистом о возможности их применения при конкретно вашей медицинской проблеме.

Грудной отдел

Основные задачи реабилитации при компрессионных переломах грудного отдела позвоночника решаются посредством ЛФК. При помощи выполнения определенных упражнений обеспечивается физиологически нормальная подвижность не только всех центральных сегментов, но и всей спины, восстанавливается мышечный тонус, устраняются боли в лопаточно-грудинной зоне и нормализуется осанка. Приведем примеры некоторых полезных упражнений. Средняя частота повторов – 10 раз.

Реабилитация при компрессионном переломе поясничного отдела позвоночника преследует аналогичные цели. Это – возобновить полноценную функциональность скелетно-мышечной системы, сделать ее выносливой и крепкой, сбалансировать осанку. Какую зарядку предлагают выполнять своим подопечным ЛФК-инструкторы и врачи-ортопеды?

Шейная зона

После снятия гипса реабилитация после перелома шейного позвоночника предусматривает восстановление подвижности соответствующего сегмента, укрепление мышечно-связочного аппарата шеи и верхнего плечевого пояса. Вместе с этим налаживаются координационные способности, происходит полная адаптация к социально-бытовым условиям.

Удивительно, но все вышеизложенные методы оптимально подходят после такой травмы позвоночно-двигательного тела, как перелом шейного отдела позвоночника, реабилитация с включением в комплекс ЛФК этих приемов, естественно, должна быть одобрена специалистом. Что же касается основополагающих упражнений, они изложены ниже.

Такая плодотворная реабилитация после перелома шейного отдела позвоночник, а точнее его биомеханику, приведет в изумительное состояние. Безусловно, тренировки должны реализовываться систематически, причем не сугубо в этот сложный период, а желательно всю жизнь.

Заключение

Где пройдет реабилитация после переломов позвоночника, решать, бесспорно, пациенту. Но важно осознавать, что лучше, чем в реабилитационно-оздоровительных или санаторно-курортных заведениях узкого профиля, ее не организуют нигде. Вариант с амбулаторным посещением процедурных с электрофорезом, залов лечебной физической культуры, мануальных кабинетов тоже подойдет, но, конечно, он несколько уступает первому.

В узкоспециализированных медучреждениях пансионного типа в распоряжении высокотехнологичное оборудование и первоклассные тренажеры, здесь проводятся уникальные сеансы массажа, акупунктуры, грязелечения и гидротерапии на основе живительных природных источников, которым цены нет в плане восстановления локомоторной системы.

Узкой специализации медцентры, где после перелома позвоночника пациентом занимаются самые лучшие профессионалы по ортопедической части (индивидуально!), дают возможность пройти реабилитацию по-настоящему продуктивно. Обычный поликлинический сервис по организованности, оснащенности, компетенции медперсонала и его внимательности к пациенту кардинально отличается от профильных реабилитационных центров, причем, к глубокому сожалению, не в лучшую сторону.

С 2009 года мы помогаем призывникам получать военные билеты по их заболеваниям. В своих статьях мы на практике разбираем главные проблемы призыва, а также делимся полезными советами и актуальными новостями.

Боли в спине могут проявляться при разных заболеваниях и травмах: грыжах, остеохондрозе, сколиозе, спондилолистезе, спондилоартрите или компрессионных переломах. Почти все из этих диагнозов на разных степенях тяжести могут освобождать от призыва в армию. Поэтому призывнику важно знать, с чем именно связаны болевые ощущения.

В каких случаях с болью в спине берут в армию?

Сама по себе боль в спине не освобождает от призыва. И если молодой человек без подготовки придет в военкомат и пожалуется на боль врачу, вероятнее всего, его просто признают годным.

Причина в том, что военно-врачебная комиссия не ищет непризывные диагнозы. Её задача — провести осмотр, изучить результаты анализов и медицинские документы призывника. Если у него есть проблемы со здоровьем и они либо подтверждены документами, либо видны врачу, молодого человека отправят на дополнительное обследование для уточнения и проверки заболевания. Однако если призывник не может сказать, чем он болен, или подтвердить болевой синдром документами от невролога, военно-врачебная комиссия может проигнорировать жалобы на здоровье.

Чтобы не оказаться на службе с потенциально серьезным диагнозом, нужно заранее пройти комплексное обследование: найти основной диагноз, уточнить его степень, зафиксировать у врачей все функциональные нарушения, в том числе и болевой синдром.

При каких болезнях не берут в армию с болью в спине?

Боли в спине могут беспокоить при самых разных заболеваниях. В первую очередь стоит обратить на дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника или сокращенно ДДЗП. К ним относят спондилез, остеохондроз, грыжи межпозвонковых дисков, спондилоартроз, дегенеративный спондилолистез.

Условия для получения военного билета с непризывной категорией годности при каждом из заболеваний будут отличаться. К примеру, для освобождения от армии призывник должен иметь как минимум:

- Ограниченный деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз с поражением позвонков. Обязательно должны иметься болевой синдром и четкие анатомические признаки деформации позвонков.

- Двусторонний нестабильный спондилолиз с болевым синдромом,

- Спондилолистез первой степени с болевым синдромом.

- Инфекционный спондилит с обострениями не реже раза в год.

- Распространенный деформирующий спондилез, а также межпозвонковый остеохондроз с множественными массивными клювовидными разрастаниями в области межпозвонковых сочленений, которые сопровождаются стойким болевым синдромом.

Болезненные ощущения могут быть последствиями искривления позвоночного столба: кифоза или сколиоза. В таких минимальными условиями для зачисления в запас будут:

- Наличие фиксированного остеохондропатического кифоза, а также клиновидной деформации не менее трех позвонков со снижением высоты их передней поверхности тела в два раза.

- Наличие фиксированного сколиоза 2 степени с нарушением функций: ограничением амплитуды подвижности, болевым синдромом, утратой чувствительности и т.д.

Если у призывника нет ни одного из этих заболеваний и именно компрессионный перелом стал причиной боли в спине, то в армию не возьмут:

- При отдаленных последствиях стабильного перелома тел двух и более позвонков II - III степени с умеренным нарушением функций.

Обратите внимание: призывник может претендовать на освобождение, если его диагноз в точности соответствует указанным выше условиям или протекает в более тяжелой форме ( обязательно сверьте заключение врача с Расписанием болезней ! ).

Кроме того, все функциональные нарушения обязательно должны быть подтверждены заключениями врачей, справками о лечении, назначении курса физиотерапии и другими документами. Если каких-то условий или медицинских документов окажется недостаточно, призывника могут признать годным к военной службе.

поражение кожи лица, локтевых и подколенных ямок, а также тотальное поражение.

К пункту "б" относятся также единичные, но крупные (размером с ладонь пациента и более) псориатические бляшки. В отношении освидетельствуемых по графам I, II расписания болезней, страдающих рецидивирующими отеками Квинке и (или) хронической крапивницей, в случае безуспешного лечения в стационарных условиях и непрерывного рецидивирования волдырей (уртикарий) на протяжении не менее 2 месяцев заключение выносится по пункту "б".

К часто рецидивирующим формам экземы, красного плоского лишая или других хронических дерматозов относятся случаи их обострения не менее 2 раз в год за последние 3 года.

К пункту "в" относится бляшечная форма склеродермии вне зависимости от локализации, количества и размеров очагов поражения.

К редко рецидивирующим формам кожных заболеваний относятся случаи обострения не менее 1 раза в течение последних 3 лет.

К пункту "г" также относятся очаги витилиго на лице (2 и более) в диаметре не менее 3 см каждый.

Наличие атопического дерматита (экссудативного диатеза, детской экземы, нейродермита) в анамнезе при отсутствии рецидива в течение последних 5 лет, а также разновидности ограниченной склеродермии - "болезни белых пятен" не является основанием для применения этой статьи, не препятствует прохождению военной службы и поступлению в военно-учебные заведения.

Статьярасписания болезней

Наименование болезней, степеньнарушения функции

Категория годностик военной службе

I графа

II графа

III графа

13. Болезни костно-мышечной системы, соединительной ткани,системные васкулиты

Статьярасписания болезней

Наименование болезней, степеньнарушения функции

Категория годностик военной службе

I графа

II графа

III графа

Статья предусматривает ревматоидный артрит, серонегативные спондилоартриты (анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева), хроническое течение реактивного артрита, псориатическую артропатию), диффузные заболевания соединительной ткани, системные васкулиты (гигантоклеточный артериит, узелковый полиартериит, болезнь Кавасаки, гранулематоз Вегенера, микроскопический полиангиит, эозинофильный ангиит, криоглобулинемический васкулит, висцеральную форму геморрагического васкулита), хронический подагрический артрит, пирофосфатную артропатию и др.

Диагнозы ревматических болезней должны быть установлены на основании диагностических критериев, утвержденных ассоциацией ревматологов России.

К пункту "а" относятся:

диффузные заболевания соединительной ткани, системные васкулиты (за исключением кожной и кожно-суставной формы геморрагического васкулита) вне зависимости от выраженности изменений со стороны органов и систем, частоты обострений и степени функциональных нарушений;

ревматоидный артрит, серонегативные спондилоартриты со значительными нарушениями функций или их системные формы со стойкой утратой способности исполнять обязанности военной службы или при сохранении признаков активности заболевания на фоне базисной противоревматической терапии.

К пункту "б" относятся:

ревматоидный артрит, серонегативные спондилоартриты при отсутствии системных проявлений и признаков активности заболевания на фоне базисной противоревматической терапии.

По пункту "в" освидетельствуются военнослужащие с затяжным (4 месяца и более) течением острых воспалительных артропатий при сохраняющихся экссудативно-пролиферативных изменениях суставов, лабораторных признаках активности процесса и безуспешном лечении.

При хронических инфекционных и воспалительных артритах, хроническом подагрическом артрите, хроническом течении кожно-суставной формы геморрагического васкулита категория годности к военной службе определяется по пунктам "а", "б" или "в" в зависимости состояния функции суставов, а также по соответствующим статьям расписания болезней при поражении других органов и систем.

Хронические формы реактивных артритов при отсутствии обострения заболевания в течение более 5 лет и без нарушения функции суставов не являются основанием для применения этой статьи, не препятствуют прохождению военной службы и поступлению в военно-учебные заведения.

После острых воспалительных заболеваний суставов и перенесенной кожной и кожно-суставной формы геморрагического васкулита освидетельствование проводится по статье 85 расписания болезней.

Статьярасписания болезней

Наименование болезней, степеньнарушения функции

Категория годностик военной службе

I графа

II графа

III графа

Заключение о категории годности к военной службе при заболеваниях костей и суставов выносится после обследования и при необходимости лечения. При этом необходимо учитывать склонность заболевания к рецидивам или прогрессированию, стойкость выздоровления и особенности военной службы. При неудовлетворительных результатах лечения или отказе от него заключение выносится по пунктам "а", "б" или "в" в зависимости от функции конечности или сустава.

К пункту "а" относятся:

анкилоз крупного сустава в порочном положении, фиброзный анкилоз;

тотальная нестабильность крупного сустава (неопорный сустав);

стойкая контрактура сустава в функционально невыгодном положении со значительным ограничением движений;

выраженный деформирующий артроз (наличие краевых костных разрастаний суставных концов не менее 2 мм) с разрушением суставного хряща (ширина суставной щели на функциональной рентгенограмме в положении стоя с опорной нагрузкой менее 2 мм) и деформацией оси конечности более 5 градусов;

асептический некроз суставных концов костей нижних конечностей (головки бедренной, мыщелков бедренной или большеберцовой, таранной, ладьевидной костей);

остеомиелит с наличием секвестральных полостей, секвестров, длительно незаживающих или часто (2 и более раза в год) открывающихся свищей;

остеосклероз (остеопетроз, мраморная болезнь).

При анкилозах, стойких контрактурах в функционально выгодном положении, наличии искусственного сустава в случаях хорошей функциональной компенсации и сохраненной способности исполнять обязанности военной службы, офицеры, не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, могут быть освидетельствованы по пункту "б".

К пункту "б" относятся:

нестабильность плечевого сустава и надколенника с частыми (3 и более раза в год) вывихами, нестабильность коленного сустава II - III степени;

деформирующий артроз в одном из крупных суставов (ширина суставной щели 2 - 4 мм);

остеомиелит (в том числе первично хронический) с ежегодными обострениями;

стойкая контрактура одного из крупных суставов с умеренным ограничением амплитуды движений.

К пункту "в" относятся:

нестабильность крупного сустава, ключицы или надколенника с редкими (менее 3 раз в год) вывихами или неустойчивостью, определяемой клинически и с помощью методов лучевой диагностики;

остеомиелит с редкими (раз в 2 - 3 года) обострениями при отсутствии секвестральных полостей и секвестров;

стойкая контрактура одного из крупных суставов с незначительным ограничением амплитуды движений;

последствия повреждений (приобретенное удлинение) ахиллова сухожилия, связки надколенника и сухожилия двуглавой мышцы плеча с ослаблением активных движений в суставе.

Остеомиелитический процесс считается законченным при отсутствии обострения, секвестральных полостей и секвестров в течение 3 и более лет.

Нестабильность крупного сустава, ключицы или надколенника должна быть подтверждена частыми (3 и более раза в год) вывихами, удостоверенными рентгенограммами до и после вправления и другими медицинскими документами или с помощью методов лучевой диагностики по одному из характерных признаков (костный дефект суставной поверхности лопатки или головки плечевой кости, отрыв суставной губы, дисплазия суставных концов костей и патологическая смещаемость суставных поверхностей).

Нестабильность коленного сустава II - III степени подтверждается функциональными рентгенограммами в боковой проекции, на которых раскрытие суставной щели на стороне повреждения или передне-заднее смещение большеберцовой кости по сравнению с неповрежденным суставом составляет более 5 мм.

После хирургического лечения нестабильности крупного сустава или надколенника освидетельствование проводится по пунктам "а", "б" или "в".

После успешного хирургического лечения в отношении военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, выносится заключение о необходимости предоставления отпуска по болезни сроком до 60 суток с последующим освобождением от строевой, физической подготовки и управления всеми видами транспортных средств на 6 месяцев, а после лечения нестабильности коленного сустава II - III степени, обусловленной полной несостоятельностью одной из крестообразных, коллатеральных связок или связки надколенника, - на 12 месяцев.

При асептическом некрозе, кистозном перерождении костей, отсекающем остеохондрозе военнослужащим предлагается хирургическое лечение. При отказе от хирургического лечения или его неудовлетворительных результатах заключение о категории годности к военной службе выносится в зависимости от степени нарушения функций конечности или сустава.

При остеохондропатиях с незаконченным процессом граждане при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную службу (военные сборы), поступлении на военную службу по контракту и в военно-учебные заведения по статье 85 расписания болезней признаются временно не годными к военной службе, в последующем при незаконченном процессе заключение о категории годности к военной службе выносится по пункту "в". Лица, освидетельствуемые по графе I расписания болезней с болезнью Осгуд-Шлаттера без нарушения функций суставов, признаются годными к военной службе с показателем предназначения "2".

При оценке амплитуды движений в суставах следует руководствоваться таблицей 4.

Статьярасписания болезней

Наименование болезней, степеньнарушения функции

Категория годностик военной службе

I графа

II графа

III графа

(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2014 № 1005)

(Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2014 № 1005)

К этой статье относятся дегенеративно-дистрофические и воспалительные заболевания, врожденные и приобретенные деформации, пороки развития позвоночника, при которых возможны нарушения защитной, статической и двигательной функций.

Оценка нарушений защитной функции позвоночника проводится по соответствующим статьям расписания болезней в зависимости от выраженности вертеброгенных неврологических расстройств.

К пункту "а" относятся:

инфекционный спондилит с частыми (3 и более раза в год) обострениями;

спондилолистез III - IV степени (смещение больше половины поперечного диаметра тела позвонка) с постоянным выраженным болевым синдромом и нестабильностью позвоночника;

деформирующий спондилез, остеохондроз шейного отдела позвоночника при наличии нестабильности, деформирующий спондилез, остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушением функции сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитическим, каудальным, сосудистым, компрессионным, выраженным болевым синдромом и статодинамическими нарушениями после длительного (не менее 3 месяцев в год) лечения в стационарных условиях без стойкого клинического эффекта;

фиксированные, структурные искривления позвоночника, подтвержденные рентгенологически клиновидными деформациями тел позвонков и их ротацией в местах наибольшего изгиба позвоночника (сколиоз IV степени, остеохондропатический кифоз с углом деформации, превышающим 70 градусов).

Для значительной степени нарушения статической и (или) двигательной функций позвоночника характерны:

невозможность поддерживать вертикальное положение туловища даже непродолжительное время, выраженное напряжение и болезненность длинных мышц спины на протяжении всего позвоночника, резкое выпрямление шейного и поясничного лордоза, наличие дегенеративного сколиоза II степени и более, сегментарная нестабильность позвоночника;

ограничение амплитуды движений свыше 50 процентов в шейном и (или) грудном и поясничном отделах позвоночника.

К пункту "б" относятся:

остеохондропатии позвоночника (кифозы, структурные и неструктурные сколиозы III степени) с умеренной деформацией грудной клетки и дыхательной недостаточностью II степени по рестриктивному типу;

инфекционный спондилит с редкими (1 - 2 раза в год) обострениями;

распространенный деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз с множественными массивными клювовидными разрастаниями в области межпозвонковых сочленений со стойким болевым синдромом;

спондилолистез II степени (смещение от 1/4 до 1/2 части поперечного диаметра тела позвонка) с болевым синдромом;

состояние после удаления межпозвонковых дисков для освидетельствуемых по графам I, II расписания болезней.

Для умеренной степени нарушения функций характерны:

невозможность поддерживать вертикальное положение туловища более 1-2 часов, умеренное локальное напряжение и болезненность длинных мышц спины, сглаженность шейного и поясничного лордоза, наличие дегенеративного сколиоза I - II степени, сегментарная гипермобильность позвоночника;

ограничение амплитуды движений от 20 до 50 процентов в шейном и (или) грудном и поясничном отделах позвоночника;

слабость мышц конечностей, быстрая их утомляемость, парезы отдельных групп мышц без компенсации их функций.

К пункту "в" относятся:

фиксированные приобретенные искривления позвоночника, сопровождающиеся ротацией позвонков (сколиоз II степени, остеохондропатический кифоз с клиновидной деформацией 3 и более позвонков со снижением высоты передней поверхности тела позвонка в 2 и более раза и др.), за исключением фиксированного сколиоза II степени с углом искривления позвоночника 11 - 17 градусов, без нарушения функций; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2014 № 1005)

ограниченный деформирующий спондилез (поражение тел до 3 позвонков) и межпозвонковый остеохондроз (поражение до 3 межпозвонковых дисков) с болевым синдромом при значительных физических нагрузках и четкими анатомическими признаками деформаций;

неудаленные металлоконструкции после операций по поводу заболеваний позвоночника при отказе или невозможности их удаления;

двусторонний нестабильный спондилолиз с болевым синдромом, спондилолистез I степени (смещение до 1/4 части поперечного диаметра тела позвонка) с болевым синдромом.

Для незначительной степени нарушения функций позвоночника характерны:

клинические проявления статических расстройств возникают через 5-6 часов вертикального положения;

ограничение амплитуды движений в позвоночнике в шейном и (или) грудном и поясничном отделах позвоночника до 20 процентов;

двигательные и чувствительные нарушения, проявляющиеся неполной утратой чувствительности в зоне одного невромера, утратой или снижением сухожильного рефлекса, снижение мышечной силы отдельных мышц конечности при общей компенсации их функций.

Спондилез анатомически проявляется клювовидными разрастаниями, захватывающими всю окружность замыкательных пластинок, и деформацией тел позвонков. Признаками клинического проявления хондроза является нарушение статической функции пораженного отдела позвоночника - выпрямление шейного (поясничного) лордоза или образование кифоза, сочетание локальных лордоза и кифоза вместо равномерного лордоза.

Рентгенологическими симптомами межпозвонкового хондроза являются:

нарушение формы позвоночника (нарушение статической функции), снижение высоты межпозвонкового диска;

отложение солей извести в переднем участке фиброзного кольца или в пульпозном ядре;

смещения тел позвонков (спондилолистезы) передние, задние, боковые, определяемые при стандартной рентгенографии;

патология подвижности в сегменте (нарушение динамической функции);

сохранение четких контуров всех поверхностей тел позвонков, отсутствие в них деструктивных изменений.

При межпозвонковом остеохондрозе к перечисленным признакам добавляются краевые костные разрастания, образующиеся в плоскости диска и продолжающие площадки тел позвонков, а также субхондральный остеосклероз, который выявляется на рентгенограммах с отчетливым изображением структуры.

Болевой синдром при физической нагрузке должен быть подтвержден неоднократными обращениями за медицинской помощью, которые отражаются в медицинских документах освидетельствуемого.

Только совокупность перечисленных клинических и рентгенологических признаков ограниченного деформирующего спондилеза и межпозвонкового остеохондроза дает основание для применения пункта "в".

Различные формы нестабильности позвоночника выявляют при проведении функциональной рентгенографии (наклоны вперед и назад). На функциональных рентгенограммах признаком гипермобильности является значительное увеличение (при разгибании) или уменьшение (при сгибании) угла между смежными замыкательными пластинками в исследуемом сегменте. Суммарно разница величины углов во время сгибания и разгибания по сравнению с нейтральным положением при гипермобильности превышает 10 градусов. Нестабильность в исследуемом позвоночном сегменте констатируют при наличии смещения тел смежных позвонков относительно друг друга на 3 мм и более в одном направлении

Получение компрессионного перелома позвоночника – серьёзный удар по здоровью. Травма провоцирует инвалидность и провоцирует ряд других, не менее серьезных последствий. Лечение опорно-двигательного аппарата обязательно.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРС ЛЕЧЕНИЯ

Мягко, приятно, нас не боятся дети

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРС ЛЕЧЕНИЯ

Мягко, приятно, нас не боятся дети

Возникший компрессионный перелом – серьёзная травма позвоночного столба, которую диагностируют у людей вне зависимости от физической активности и возраста: молодые люди так же, как и пожилые, не застрахованы от перелома. Причины его получения различны:

- В любом возрасте – ДТП, падение, прыжки в воду с большой высоты, любые действия, провоцирующие возникновение критической нагрузки на скелет.

- В пожилом возрасте – развитие остеопороза (заболевание, которое ухудшает состояние костной ткани).

Самое опасное при таком виде травмы – возможность получения инвалидности.

Что такое компрессионный перелом?

Перелом тел позвонков связан с их резкой деформаций: сгибанием, сжатием. В результате высокой нагрузки междисковое давление повышается и приводит к сжатию позвонков, их деформации. В будущем клиновидные кости начинают давить на спинной мозг.

Дислокация травмы различна. Но чаще всего это поясничный (1 и 2 позвонки), грудной отдел (11 и 12 позвонки). Одновременное повреждение нескольких позвонков усиливает негативные последствия травы.

Деформировать позвонки можно:

- При прыжке с высокой точки;

- В результате ДТП;

- При неудачном приземлении в воду с высоты;

- При получении прямого удара по спине (с использованием тяжелого предмета).

Существует 3 степени перелома (в зависимости от степени повреждения и уменьшения позвонка):

- Первая – менее, чем на 1/2;

- Вторая – 1/2;

- Третья – больше, чем на 1/2.

Перелом позвоночника провоцирует болевые ощущения и другие характерные признаки получения травмы. У пациентов пожилого возраста боль выражается несильно, что приводит к несвоевременному обращению за помощью. Отсутствие должной терапии ухудшает ситуацию и усугубляет последствия травмы.

Что ожидает человека при компрессионном переломе?

Нежелательные последствия, их характер и степень проявления зависят от места дислокации травмы.

Наиболее опасен перелом шейных позвонков. Здесь находится много нервных окончаний, кровеносных сосудов, которые обеспечивают мозг кислородом, питательными веществами и передают импульсы. Деформированные позвонки способны затронуть спинной мозг, вызвать осложнения и привести к летальному исходу.

Последствия перелома сводятся:

- К диагностированию остеохондроза;

- К появлению стеноза позвоночного канала;

- К нестабильности рядом расположенных позвонков;

- К нарушению чувствительности в ногах и руках (вплоть до их паралича);

- К дисфункции внутренних органов;

- К искривлению позвоночника в поврежденном месте.

Не все негативные последствия проявляются сразу же. Костные обломки в течение долгого периода времени повреждают нервные волокна, в результате чего стеноз спинномозгового канала развивается медленно, в связи с нарастанием давления. Деформированные кости сдавливают нервные отростки, делают это постоянно, что провоцирует развитие хронических заболеваний, проявление неврологических нарушений.

Как лечить перелом?

помочь позвоночнику в случае травмы не только можно, но и нужно. Вмешательство хирурга, проведение операции необязательно. В случае перелома важно организовать условия для правильного срастания позвоночных костей:

- Соблюдение постельного режима;

- Применение устройств для поддержания опорно-двигательного аппарата.

Реабилитация после травмы – этап длительный, она занимает несколько месяцев, в течение которых важно соблюдать все предписанные врачом методы терапии.

Когда этап срастания позвонков завершен, пациенту назначают ряд профилактических мер:

Методы направлены на укрепление мышечного корсета, ослабленного по причине болезни. Крепкие и сильные мышцы спины фиксируют позвонки в нужном положении и повышают шанс на выздоровление.

В результате компрессионного перелома позвоночника часто нарушается кровообращение. Чтобы его восстановить и улучшить, врач назначает физиотерапевтические процедуры. Помимо кровообращения они воздействуют на общий обмен веществ.

Читайте также: