Архаизмы в праве и чем они отличаются от правовых архаизмов

Обновлено: 25.06.2024

А. Михайлов, помощник Новгородского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Как правило, исследователи института понятых делают вывод, что более чем четырехсотлетняя история этого правового феномена в российском уголовном судопроизводстве доказала его эффективность и значимость . Но в том виде, в котором институт понятых существует в российском уголовном судопроизводстве, его нет ни в одном государстве мира. Логично предположить, что в России участие понятых в тех или иных процессуальных действиях играет некую особую роль. Но возникает вопрос: если наш институт понятых эффективен, почему - на фоне общемировой тенденции унификации правовых систем - ни одна страна не приняла его на вооружение? Не потому ли, что его эффективность мнимая?

См., напр.: Хитрова О.В. Участие понятых в российском уголовном судопроизводстве. М.: Спарк, 1998. С. 7.

Согласно ч. 1 ст. 60 УПК РФ на понятых возлагается процессуальная обязанность удостоверить факт, содержание, ход и результаты следственного действия. Итак, в уголовном процессе понятой - это субъект удостоверения.

Все многообразие подходов к обоснованию необходимости института понятых в уголовном процессе можно свести к трем тезисам:

- обеспечение соблюдения закона должностным лицом, проводящим следственное действие;

- придание убедительности сведениям, полученным в ходе следственных действий с участием понятых;

- возможность для суда проверить соответствие фактических данных, зафиксированных в протоколе следственного действия, обстоятельствам, имевшим место в действительности (в случае допроса понятых в качестве свидетеля).

При внимательном рассмотрении каждое из этих положений можно поставить под сомнение.

Уложение определяет понятых как посторонних людей, кому можно верить: ". стороннии люди, добрые, кому можно верити".

Бесспорно, для инквизиционного процесса введение института понятых было достаточно прогрессивным явлением. В современном же состязательном процессе единственное мерило достоверности фактов - свободное убеждение судьи или присяжных, сформированное в ходе анализа доказательств в суде.

С переходом к состязательному процессу институт понятых потерял свою актуальность как уникальное средство обеспечения безусловной достоверности доказательств. Анализ практики участия понятых при производстве следственных действий выявляет ряд противоречий и даже несуразностей.

Производство следственных действий часто требует от участников уголовно-процессуального доказывания определенного интеллектуально-этического уровня в связи с затрудненностью восприятия и фиксации обстоятельств сбора доказательств. В качестве же понятых должны приглашаться не заинтересованные в исходе уголовного дела лица (случайные люди). Кто может поручиться, что они обладают достаточно высокой общей, а тем более правовой культурой?

Понятые, например, должны удостоверять планы и схемы, прилагаемые к протоколу осмотра. А далеко не каждый человек разбирается в топографических значках и планометрии. Кроме того, в документе может использоваться специальная лексика (технические термины), которая ему незнакома. Например, в протоколе осмотра вычислительной техники в делах о компьютерных преступлениях могут употребляться термины типа "инсталляционная дискета", "винчестер", "шина" и т.п.

Понятой часто удостоверяет данные, полученные специалистом, проконтролировать которого он в принципе не может, поскольку не обладает достаточными знаниями. Например, при производстве осмотра места происшествия после распыления экспертом-криминалистом специальных реактивов обнаружены ранее скрытые следы крови. Однако факт обнаружения крови понятой подтвердил бы, даже если бы был распылен простой краситель бурого цвета.

Если понятой не обладает правовыми знаниями, то не может судить о том, было ли процессуальное действие совершено без нарушений уголовно-процессуального закона.

Кроме того, любой следователь встречался в своей практике со случаями уклонения граждан от участия в следственном действии в качестве понятых по разным мотивам: нехватки времени, боязни мести преступника, нежелания "таскаться по судам" и т.п. К тому же предмет следственного действия может вызывать естественную брезгливость, например, при осмотре трупа. В таких случаях невозможно добиться от понятых добросовестного исполнения своих обязанностей.

Косвенным подтверждением пассивности понятых при формировании протокола следственного действия может служить тот факт, что подавляющее число работников следственных органов не припомнят и одного случая из своей практики, когда бы от понятых поступили какие-либо замечания.

Суд по уголовному делу проходит через месяцы, а может быть, и годы после проведения следственного действия с участием понятых. На суде они, как правило, могут только подтвердить, что подпись в протоколе принадлежит им.

В ряде случаев удостоверительную функцию понятых с успехом могут выполнить вполне независимые от правоохранительных органов лица, например защитник обвиняемого, врач (судебно-медицинский эксперт) при осмотре трупа, статисты при опознании и т.д. Кроме того, репрезентативность материалов, полученных в результате использования современных технических средств фиксации информации, значительно информативнее как средство удостоверения какого-либо факта, чем свидетельства понятых (лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать).

Нет необходимости в участии понятых также в случае производства осмотра предметов, документов, если есть основания полагать, что к моменту рассмотрения дела в суде они не подвергнутся изменениям.

Согласно ч. 1 ст. 60 УПК РФ понятым может быть не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо. Однако при первоначальных следственных действиях часто физически невозможно очертить круг заинтересованных лиц. На практике, например, имели место случаи, когда участвующие в качестве понятых при осмотре места происшествия лица проходили потом по делу в качестве обвиняемых. При этом они специально стремились попасть в понятые, чтобы выяснить степень осведомленности следствия об обстоятельствах преступления.

Относительно гражданской правоспособности п. 1 ч. 2 ст. 60 УПК РФ выдвигает только требование о том, что понятыми не могут быть несовершеннолетние. Но очевидно, что понятые должны, в первую очередь, обладать способностью воспринимать события, помнить их и давать в случае необходимости правдивые показания в суде. Нет способа гарантировать, что среди понятых не попадутся лица со скрытыми физическими и умственными недостатками или вообще недееспособные.

Вышеизложенное позволяет усомниться в значении института понятых как средства обеспечения полной достоверности получаемых доказательств в уголовном деле.

В большинстве случаев сохранение института понятых в российском уголовном процессе связывают прежде всего с недоверием к следователю, постоянной необходимостью контроля за ним, в том числе со стороны посторонних лиц - понятых.

На чем основан такой подход? Почему а priory считается, что должностные лица органов предварительного расследования сфальсифицируют доказательства по уголовному делу? Ведь такой порядок сбора доказательств ведет к дискриминации должностного положения работников правоохранительных органов. Это публичное проявление недоверия к должностному лицу, его профессиональным качествам и гражданской совести.

Согласно УПК порядок сбора доказательств следователем разительно отличается от сбора их защитником. Так, в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 86 УПК РФ защитник вправе собирать доказательства путем получения предметов, документов и иных сведений. Никакого участия понятых при этом закон не требует.

Должностное лицо выполняет общественно-полезную функцию, несет уголовную ответственность в случае нарушения закона, соблюдает массу ограничений согласно законодательству о государственной службе, получает заработную плату от государства - и при этом за его действиями законом требуется контроль со стороны случайных лиц. А защитник официально действует в интересах обвиняемого в совершении преступления, при удачном для подзащитного исходе уголовного дела получает от него особое вознаграждение и т.д. И он почему-то при сборе доказательств в свидетелях не нуждается.

Вместе с тем в ходе предварительного расследования могут возникнуть ситуации, когда привлечение понятых будет оправданным. Обоснованным представляется, например, их участие "в качестве беспристрастных свидетелей законности действий следователя в ситуациях, когда расследованию оказывается противодействие путем отказа выполнить законные требования или предложения следователя, оказания сопротивления или неповиновения, если возникает необходимость применять процессуальное принуждение, существенно ограничивающее право граждан. Задача понятых - подтвердить законность действий следователя (дознавателя) и факт противодействия расследованию" .

Калугин А. Понятой в уголовном процессе // Российская юстиция. 1998. N 10. С. 11 - 12.

Также участие понятых необходимо, когда в обоснование доказательств кладутся данные о средних способностях человека. Например, при проведении следственного эксперимента, когда необходимо выяснить, мог ли свидетель что-либо рассмотреть при соответствующем освещении, услышать разговор в соседней комнате и т.п. Количество участников следственного действия нивелирует разброс в индивидуальных способностях каждого. Тогда можно с полной уверенностью утверждать, что человек со средними способностями мог слышать или мог видеть то-то и то-то.

Но вопрос о целесообразности привлечения понятых должно решать должностное лицо, проводящее предварительное расследование.

Протокол по сути - письменные показания лиц, участвующих в производстве следственного действия. Как источник доказательств понятой ничем не отличается от свидетеля; отличие только в том, что его показания основываются на обстоятельствах, свидетелем которых он был уже после возбуждения уголовного дела. Поэтому на институт понятых можно с полным правом распространить международные стандарты процедуры участия свидетелей в уголовном судопроизводстве.

Мы используем файлы Cookie. Просматривая сайт, Вы принимаете Пользовательское соглашение и Политику конфиденциальности. --> Мы используем файлы Cookie. Просматривая сайт, Вы принимаете Пользовательское соглашение и Политику конфиденциальности.

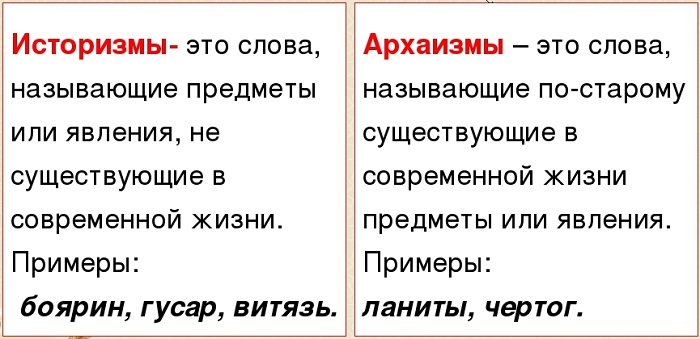

Среди всего разнообразия стилистических средств русского языка особое место занимают устаревшие слова - архаизмы и историзмы. Их трудно встретить в разговорной речи, но они часто употребляются в письменном языке, в первую очередь – в произведениях художественной литературы.

Вводя их в тексты, писатели создают для читателя атмосферу ушедшей эпохи, делают рассказ более ярким и правдоподобным. К тому же, предложения с ними обретают торжественное и возвышенное звучание. Наконец, из устаревших слов образованы многие образные выражения, фразеологизмы.

Что такое архаизмы?

Так называются слова, которые по каким-либо причинам вышли из употребления в разговорной речи.

Будучи вытеснены более современными синонимами, архаизмы перестали употребляться в повседневной речи, зато обрели яркую стилистическую окраску.

Если раньше эти слова были нейтральными и общеупотребительными, то теперь стали редкими и выразительными.

Отличие архаизмов от историзмов

Следует понимать разницу между архаизмами и историзмами. Вторые отличаются от первых тем, что не имеют синонимов в современном языке.

Историзмы – это названия предметов и явлений, которые существовали в определенную историческую эпоху, но отсутствуют сейчас. В первую очередь это старинные предметы быта и инструменты, которые перестали использоваться. Как правило, в книгах к историзмам даются сноски, объясняющие их значение.

И архаизмы, и историзмы относятся к так называемому пассивному запасу лексики и приводятся в толковых словарях со стилистической пометкой – устар. (устаревшее).

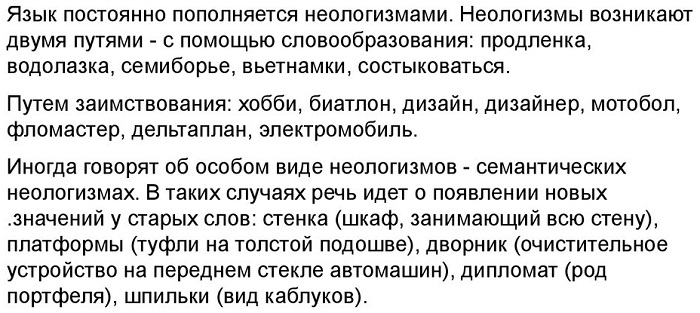

Неологизмы

В противопоставление устаревшим словам в лексике выделяется класс слов, называемых неологизмами. Это новые слова, которые еще не стали общеупотребительными, что придает им стилистическую окраску и выразительность.

Со временем неологизмы могут как выйти из языка, так и закрепиться в нем и стать повседневными. В таком случае они становятся стилистически нейтральными.

Примеры устаревших слов и их значение в русском языке

вседневно – всегда, постоянно;

перси – грудь;

толмач – переводчик;

перст – палец;

глаголить – говорить, рассказывать;

поведать – рассказать, доложить;

зело – очень;

доселе – до сих пор;

ибо – потому что;

ветрило – парус;

льзя – можно;

брадобрей, цирюльник – парикмахер;

острог – тюрьма;

длань – ладонь;

чресла – бедра и поясница;

червонный – красный;

грядет – наступает, приближается;

зеница – зрачок;

лобзание – поцелуй;

Некоторые архаизмы устарели не целиком, но лишь в одном или нескольких значениях:

свет – высшее, привилегированное общество;

позор – зрелище;

вещий – мудрый;

плеск – аплодисменты;

аттестат – свидетельство о службе;

гость – купец;

пошлый – обычный, неоригинальный, избитый;

понести – забеременеть;

мечта – мысль.

Также есть слова, которые в современном языке видоизменились, а их устаревшая форма стала архаизмом:

град – город;

рыбарь – рыбак;

хоробрый – храбрый;

младой – молодой;

брег – берег;

аглицкий – английский;

гишпанский – испанский;

свейский – шведский.

кулак – после отмены крепостного права - богатый, зажиточный крестьянин;

середняк – крестьянин среднего достатка;

институтка – в дореволюционной России воспитанница элитного учебного заведения;

бандо – накладные пряди волос;

смерд – крестьянин на Руси IX – XIV веков;

продналог – в Советском Союзе особый налог на продовольственную продукцию;

ликбез – борьба с неграмотностью населения в Советском Союзе;

боярин – представитель высшего сословия в Древнерусском государстве;

братина – славянский сосуд шаровидной формы для алкогольных напитков.

Для поиска определенных архаизмов можно пользоваться онлайн словарями. Особенно это полезно делать с детьми младшего возраста.

Если встречается незнакомое слово, устаревшее или вышедшее из употребления (например, в сказках), для понимания смысла написанного следует проверить значение.

Автор статьи: Косогорский Андрей Павлович

Ну, например, еще лет 30 назад многие из нас не знали такие слова, как смартфон, роуминг, криптовалюта, блокбастер и так далее.

Определение — что это такое

Архаизм – это устаревшие названия предметов, явлений или действий, которые потеряли свою уникальность и были вытеснены другими словами, обозначающими то же самое (синонимами).

У архаизмов есть две особенности, которые их характеризуют.

- Во-первых, у них обязательно должны быть современные синонимы (что это такое?).

- А во-вторых, эти слова не исчезают совсем. Они уходят из повседневной речи, но сохраняются на страницах книг, в виде цитат из фильмов и в пословицах (это как?).

Примеры архаизмов

Так вот ОЧИ – это и есть архаизм, а ГЛАЗА – современный синоним.

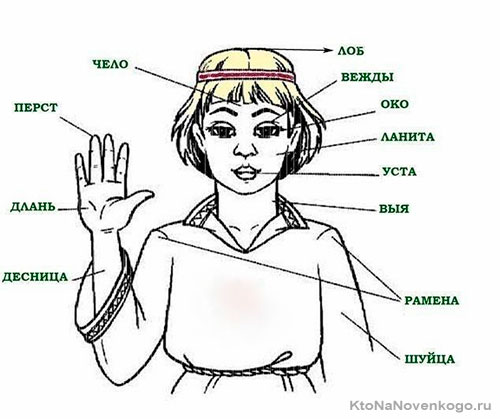

Кстати, именно в обозначении частей тел человека встречается много архаизмов. Практически все, из чего мы состоим, раньше называлось по-другому. Некоторые слова нам по-прежнему хорошо знакомы, а другие и на страницах книг встретишь не часто.

Стоит добавить, что архаизмами могут быть любые части речи. Мы привели примеры существительных.

А есть архаизмы:

- глаголы (ГЛАГОЛИТЬ – ГОВОРИТЬ)

- прилагательные (ЧЕРВОННЫЙ -КРАСНЫЙ)

- местоимения (АЗ – Я)

- числительное (ОСЬМНАДЦАТЬ – ВОСЕМНАДЦАТЬ

- наречие (ДОСЕЛЕ – ДО ТЕХ ПОР).

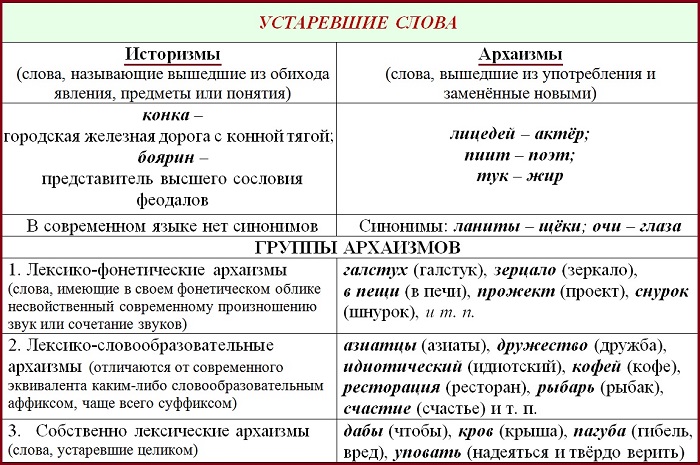

Разновидности архаизмов

Все устаревшие слова можно разделить на несколько категорий – в зависимости от того, как их воспринимают в русском языке, и как они соотносятся с современными синонимами.

Лексические архаизмы

- ВЕТРИЛО – ПАРУС

- ТОЛМАЧ – ПЕРЕВОДЧИК

- БРАДОБРЕЙ – ПАРИКМАХЕР

Словообразовательные

Слова, у которых произошла лишь частичная замена. Например, остался единый корень, но добавился/убрался суффикс или окончание. Эти архаизмы не требуют проверки в словаре, они интуитивно понятны.

- ЗНАКОМЕЦ – ЗНАКОМЫЙ

- РЫБАРЬ – РЫБАК

- ДУШЕГУБЕЦ – ДУШЕГУБ

- ДРУЖЕСТВО – ДРУЖБА

- КОФЕЙ – КОФЕ

Фонетические архаизмы

Слова, которые со временем изменили свое звучание. Как правило, благодаря замене всего одной буквы. Такие архаизмы очень похожи на свои современные аналоги, и они также не требуют отдельного уточнения в словаре.

- ЗЕРЦАЛО – ЗЕРКАЛО

- СТОРА – ШТОРА

- НУМЕР – НОМЕР

- ФИЛОЗОФИЯ – ФИЛОСОФИЯ

- НОЩЬ – НОЧЬ

- ПРОЖЕКТ – ПРОЕКТ

Семантические

Архаизмы в литературе

Как мы уже говорили, архаизмы часто встречаются на страницах книг. Авторы пишут на том языке, который использовался в их время. То есть сегодня нам некоторые слова могут быть непонятны, а тогда ни у кого из читателей не возникло бы вопросов.

Но с другой стороны – устаревшие термины делают текст более выразительным, они помогают читателю мысленно перенестись именно в то время, которому соответствует повествование.

Вместо заключения

Есть у устаревших слов особая разновидность, в которую входят различные названия вещей или понятий, которые в современном мире уже не используются — это историзмы. Например, это могут быть предметы одежды (камзол, лапти), ремесла (скобарь, скоморох), меры измерений (аршин, пуд) и так далее.

Правда, некоторые лингвисты считают, что это совершенно отдельная группа слов. И они не могут считаться архаизмами. Дело в том, что у этих терминов нет современных синонимов. А это, как мы писали в самом начале, одно из базовых определений архаизма.

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (1)

Устаревшие слова в лексике современного русского литературного языка

Николай Максимович Шанский (1922–2005) – один из крупнейших специалистов по истории русского языка и методике преподавания русского языка.

Процесс исчезновения из языка слов и отдельных их значений представляет собой сложное явление, совершающееся медленно и не сразу, да и не всегда, приводящее к выпадению слова из лексики языка вообще. Утрата слова или того или иного его значения – результат длительного процесса архаизации соответствующего языкового факта, когда он из явления активного словарного запаса первоначально делается достоянием пассивного словаря и лишь потом постепенно забывается и совершенно исчезает из языка. Этот процесс касается главным образом слов, не входящих в основной словарный фонд, хотя исчезают из языка в ряде случаев и слова, принадлежавшие искони к ядру словарного состава. Процесс архаизации отдельных слов в лексике современного русского литературного языка нельзя представлять как прямолинейный: в ряде случаев устаревшие слова впоследствии вновь возвращаются в активный запас лексики нашего языка, начинают повседневно употребляться в обиходе. Естественно, что при этом происходит, как правило, и резкое изменение их значений (ср. судьбу, например, таких слов, как указ, офицер, министерство и др.).

Устаревшие слова современного русского литературного языка, в совокупности образующие его устаревшую лексику, представляют сложную и многослойную систему. Причиной этого является их неоднородность и многообразие с точки зрения степени их устарелости, причин их архаизации и возможности и характера их использования. Разберем отдельно эти три основных вопроса.

Как только что указано, устаревшие слова отличаются между собой прежде всего степенью своей устарелости. Среди них выделяются в первую очередь такие, которые являются в настоящее время совершенно неизвестными рядовому носителю современного русского литературного языка и потому совершенно непонятны без соответствующих справок. В число этих слов входят и слова, исчезнувшие из русского языка (рамо — плечо, тыти — жиреть, локы — лужа, говядо — скот и т. п.), и слова, хотя и забытые в настоящее время, но все же известные нам по древнерусским памятникам письменности и могущие изредка употребляться (мыто — вид торговой пошлины в Древней Руси, ср. Мытищи, Мытная площадь; тать — вор; весь — деревня, камо — куда, стогна — площадь и др.).

Этой группе устаревших слов до известной степени противостоит другая группа, включающая в себя слова, которые знакомы рядовому носителю современного русского литературного языка, но находятся в составе его пассивного словаря и употребляются лишь в определенных, в общем редких случаях. К такого рода устаревшим словам можно отнести слова: конка, боярин, аршин, камер-юнкер, городовой, трактирщик, брадобрей, токмо (только), глаголать (говорить), зело (очень), живот (жизнь), вран (ворон) и др.

Естественно, что большое значение в степени устарелости того или иного слова и отдельного значения имеет время выхода его из активного употребления. Однако она не определяется целиком только этим. В большой мере степень архаичности слов определяется также и другими факторами, среди которых наиболее важными являются: 1) место данного слова с соответствующим значением в номинативной системе общенародного языка, 2) первоначальная распространенность слова и длительность употребления в качестве факта активного словаря, 3) наличие или отсутствие ясной и непосредственной связи с родственными словами и т. д.

Помимо того, что устаревшие слова различны по степени своей архаичности в современном языке, они отличаются друг от друга еще и тем, что привело их в состав устаревшей лексики. Это отличие является наиболее серьезным и принципиальным.

Рассмотрение устаревших слов с точки зрения тех причин, в силу которых они превратились в устаревшие, заставляет выделить среди них две основные, резко противоположные категории слов: 1) историзмы и 2) архаизмы.

Слова могут выйти из активного употребления и перейти в пассивный словарь и в силу того, что исчезают называемые ими явления, предметы, вещи и т. д., и в силу того, что они как обозначения каких-либо явлений, предметов, вещей и т. п. в процессе употребления в языке могут вытесняться другими словами. В одном случае слова становятся ненужными в активном словаре говорящего потому, что они являются обозначениями исчезнувших явлений действительности, в другом случае слова уходят из активного употребления по той причине, что их вытесняют другие слова (с теми же значениями), которые оказываются более приемлемыми для выражения соответствующих понятий. В первом случае мы имеем дело с историзмами, во втором — с архаизмами.

Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю (=сравниваю) с ним странные обстоятельства моей жизни (глава 2).

Я находился в том состоянии чувства и души, когда существенность (=действительность), уступая мечтаньям, сливается с ними в неясных видениях первосонья (глава 2).

Несмотря на предсказание, башкирцы (=башкиры) не возмущались (=не восставали). Спокойствие царствовало вкруг нашей крепости. Но мир был прерван незапным (=внезапным) междоусобием (=внутренним раздором, смутой) (глава 4).

Ты, узнав мои напасти, сжалься, Маша, надо мной, — зря (=видя) меня в сей (=этой) лютой (=мучительной) части (=участи) и что я пленен тобой (глава 4).

Что же ты молчишь? — продолжал Иван Кузьмич: али бельмес (=ничего) по-русски не разумеешь? (глава 6).

Хорошо, коли отсидимся или дождемся сикурса (=помощи), ну а коли злодеи возьмут крепость? (глава 6).

Если причины ухода слов из активного употребления в состав историзмов всегда совершенно ясны и не требуют никаких особых разъяснений, то вопросы установления причин превращения слов из факта активного словарного запаса в архаизмы, вопросы объяснения причин вытеснения, замены одного слова другим являются собственно лингвистическими вопросами, как правило весьма сложными.

В зависимости от того, является ли устаревшим все слово как определенный звуковой комплекс, имеющий определенное значение, или устаревшим оказалось лишь его смысловое значение, архаизмы можно разделить на архаизмы лексические и архаизмы семантические. В приводимых ниже примерах выделенные слова все являются архаизмами:

Остальные дни Аннинька провела в величайшей ажитации (Салтыков-Щедрин, Господа Головлевы).

Здесь вижу двух озер лазурные равнины, где парус рыбаря белеет иногда (Пушкин, Деревня).

О, если бы Аполлон пиитов дар чудесный влиял мне ныне в грудь (Пушкин, Воспоминания в Царском Селе).

Что ж? веселитесь. — Он мучений

Последних вынести не мог:

Угас как светоч дивный гений,

Увял торжественный венок.

(Лермонтов, На смерть поэта)

Анастасевич лишь один,

Мой верный крестник, чтец и сын,

Своею прозой уверяет,

Что истукан мой увенчает

Потомство лавровым венцом.

(Пушкин, Тень Фонвизина)

Рекрутство же было торжеством корыстолюбивому правителю, ибо от оного по очереди откупались все богатые мужики, пока, наконец, выбор не падал на негодяя или разоренного (Пушкин, История села Горюхина).

Однако между ними существует определенное различие. Если слова ажитация, рыбарь, пиит заменились словами волнение, рыбак, поэт и в настоящее время уже не употребляются, то слова влиял, светоч, чтец, истукан, негодяй существуют в активном употреблении и сейчас, но не с теми значениями, которые характеризуют их в приведенных контекстах (влиял — вливал; светоч — большая свеча, факел; чтец — читатель; истукан — статуя; негодяй — негодный, в данном случае — негодный к воинской службе). Слова ажитация, рыбарь, пиит устарели сами по себе, как слова; это архаизмы лексические. В словах же влиял, светоч, чтец, истукан, негодяй устарели лишь их смысловые значения; это семантические архаизмы.

При внимательном рассмотрении лексических архаизмов , приведенных выше, можно заметить, что они не являются одинаковыми по отношению к тем словам, которые вытеснили их из активного употребления. В одном случае (ажитация) мы имеем дело с такими словами, которые ныне вытеснены в пассивный словарный запас словами с другой непроизводной основой. Это собственно-лексические архаизмы. Например: вотще (напрасно), мание (воля, желание), лоно (грудь), сиречь (то есть), понеже (потому что), виктория (победа), ветрило (парус), овн (баран), доколь (пока), лицедей (актер), выя (шея), шуйца (левая рука), присно (постоянно), вельми (очень), иже (который), денница (утренняя заря), сей (этот), перст (палец), отроковица (девочка-подросток), вежды (глазные веки) и др.

В другом случае (рыбарь) мы имеем дело с такими словами, которым ныне в качестве языковой оболочки выражаемых ими понятий соответствуют слова однокорневого характера, с той же самой непроизводной основой. Это лексико-словообразовательные архаизмы (ср. пастырь — пастух, ответствовать — отвечать, свирепство — свирепость, воитель — воин и т. д.).

В этом случае слово, употребляющееся в активном словаре сейчас, отличается от архаизма лишь с точки зрения словообразовательного строения, лишь суффиксами или приставками, непроизводная же основа в них одна и та же, и образованы они от одного и того же слова. Рыбарь и рыбак различны между собой не своей непроизводной основой рыб, а присоединенными к ней суффиксами -арь в одном слове и -ак — в другом.

В третьем случае (пиит) мы имеем дело с такими словами, которые в настоящее время в качестве языковой оболочки соответствующих понятий заменены в активном словаре словами того же корня, но несколько иного звукового облика. Это лексико-фонетические архаизмы. Их не следует смешивать и отождествлять с фонетическими архаизмами, которые представляют собой устаревшие явления не в словах, а в звуках.

Например, фонетическим архаизмом будет произношение е как е, а не как о, перед твердыми согласными под ударением (потек, а не потёк; еще, а не ещё и др.), произношение мягкого р в словах типа верх и т. п. Лексико-фонетическими архаизмами являются такие слова, как зерцало (зеркало), глад (голод), вран (ворон), клоб (клуб), воксал (вокзал), ироизм (героизм), стора (штора) и др.

Рядом с лексическими архаизмами можно поставить, как уже упоминалось, архаизмы семантические . Семантические архаизмы — это слова, существующие и в современном русском литературном языке, но имеющие устаревшие значения. Семантический архаизм, иначе говоря, представляет собой устаревшее значение какого-либо слова, в иных значениях являющегося обычным словом современного русского литературного языка. Вот несколько примеров:

Но ты свершил свой подвиг, мой отец,

Постигнут ты желанною кончиной.

(Лермонтов, Ужасная судьба отца и сына. )

Здесь девы юные цветут

Для прихоти бесчувственной злодея.

(Пушкин, Деревня)

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,

И назовет меня всяк сущий в ней язык.

(Пушкин, Я памятник себе воздвиг нерукотворный)

В последний раз Гудал садится

На белогривого коня,

И поезд тронулся.

(Лермонтов, Демон)

— А много горцы потеряли?

— Как знать? — зачем вы не считали!

(Лермонтов, Я к вам пишу: случайно право. )

Законов гибельный позор,

Неволи немощные слезы.

(Пушкин, Вольность)

Он видит — в лентах и чинах,

Вином и злобой упоенны,

Идут убийцы потаенны.

В настоящее время нельзя уже сказать упоенные вином.

Намеченные выше группы устаревших слов отличаются между собой также характером и возможностью их употребления в различных стилях современного русского литературного языка. Архаизмы могут употребляться только с определенной стилистической целью; вне этой художественно-выразительной и изобразительной установки их использование не может быть оправдано и является ошибкой с точки зрения современного словоупотребления. Историзмы же, употребляясь иногда с теми же целями, что и архаизмы, возможны и вне определенных стилистических условий, так как они, как единственное выражение исчезнувших понятий, явлений, предметов и т. д., могут применяться с целью лишь обозначить эти понятия, явления, предметы и т. п. Такое использование историзмов мы находим, например, в исторических работах, в описаниях прошлого, в воспоминаниях и т. д.

Архаизмы (иногда наряду с историзмами) используются в художественной литературе с различными стилистическими целями.

Долгорукий писал о том, что с прибытием русских войск в Сокаль король Август опять восприял чрезмерную отвагу и хочет встречи на бранном поле с королем Карлом, дабы с божией помощью генеральной баталией взять реванш за конфузию при Клиссове. Голицыну с великими трудами удалось отклонить его от немедленной встречи с Карлом (который, как хищный волчец, только того и ждет) и указать ему путь на Варшаву, оставленную с малой защитой. Что из сего может произойти — одному богу известно.

Прознал я во что: по извету татя Фомки, пойманы воры за Никитскими вороты на пустом немецком дворе, с теми ворами стрельцы двое беглые. И сказывали те стрельцы, что вор Стенька Разя тую жонку Ириньицу 1 из земли взял 2 .

2. Архаизмы могут быть использованы писателем для создания торжественного стиля, взволнованно-патетической речи.

Когда для смертного умолкнет шумный день,

И на немые стогны града

Полупрозрачная наляжет ночи тень

И сон, дневных трудов награда, —

В то время для меня влачатся в тишине

Часы томительного бденья.

Где глаз людей обрывается куцый,

Главою голодных орд,

В терновом венце революций

Грядет шестнадцатый год.

3. Архаизмы могут, наконец, явиться у писателя одним из средств создания комического, иронии, сатиры, сарказма.

Не только страна, но и град всякий, и даже всякая малая весь, — и та своих доблестью сияющих и от начальства поставленных Ахиллов имеет, и не иметь не может. Взгляни на первую лужу — и в ней найдешь гада, которой иройством своим всех прочих гадов превосходит и затемняет. Взгляни на древо — и там усмотришь некоторый сук больший и против других крепчайший, а следственно и доблестнейший. Взгляни, наконец, на собственную свою персону — и там прежде всего встретишь главу, а потом уже не оставишь без приметы и брюхо, и прочие части. Что же, по-твоему, доблестнее: глава ли твоя, хотя и легкою начинкою начиненная, но и за всем тем гор е устремляющаяся, или стремящееся д о лу брюхо. 3

При анализе языка литературных произведений прошлого следует учитывать двоякий характер историзмов и архаизмов. С одной стороны, исследуя язык писателя прошлого, мы встречаемся с сознательным использованием такого рода фактов в определенных, указанных выше стилистических целях. В таких случаях (к ним относится и употребление устаревших слов современными писателями) соответствующие слова — факты устаревшей лексики как для нас, так и для авторов XVIII—XIX вв. и их читателей-современников.

С другой стороны, в произведениях прошлого (и художественных, и деловых, и научных и т. д.) мы встречаемся, даже если они написаны сравнительно недавно, с такими историзмами и архаизмами, которые таковыми являются лишь для нас, но которые во время написания анализируемого произведения такими не были.

Следовательно, есть архаизмы и историзмы стилистического употребления (в современных нам художественных произведениях, как уже отмечалось, они должны быть и являются только такими) и есть архаизмы и историзмы времени (они встречаются — иногда рядом с устаревшими словами стилистического употребления — только в произведениях, написанных в прошлом).

— Поезжайте,

Ты, Трубецкой, и ты, Басманов: помочь

Нужна моим усердным воеводам.

Бунтовщиком Чернигов осажден.

Спасайте град и граждан.

(Царская дума; царь.)

Так точно дьяк, в приказах поседелый,

Спокойно зрит на правых и виновных,

Добру и злу внимая равнодушно,

Не ведая ни жалости, ни гнева.

(Келья в Чудовом монастыре; Григорий.)

Как хорошо! вот сладкий плод ученья!

Как с облаков ты можешь обозреть

Все царство вдруг: границы, грады, реки.

(Царские палаты; царь.)

Однако было бы неправильным считать, что все эти слова использованы поэтом в качестве художественно-изобразительного средства, с определенной стилистической установкой. Среди выделенных устаревших слов имеются и такие, которые для Пушкина такими еще не были, которые перешли в пассивный запас русской лексики и приобрели в связи с этим определенную экспрессивно-стилистическую окраску позднее. Неверно было бы приписывать какие-то стилистические функции в приведенных отрывках историзму царство, семантическому архаизму вдруг. Для Пушкина это были обычные слова его активного лексического запаса, повседневного употребления.

Как видим, устаревшие слова в системе русского литературного словаря (особенно в языке художественной литературы прошлого) представляют собой факты весьма сложного и многообразного лексического явления. Их нельзя не учитывать не только при специальном научном изучении языка и слога писателя, но и при анализе языка художественных произведений в школе.

Устаревшие слова Устаревшие слова — это те слова, которые не используются в повседневной речи человека, потому что предметы или понятия, которые они означали вышли из употребления или у данных предметов появились современные синонимы. Устаревшие слова делятся на две группы: Архаизмы; Историзмы. Архаизмы Архаизмы — это те слова которые вышли из употребления благодаря появлению их современных […]

Устаревшие слова Устаревшие слова — это те слова, которые не используются в повседневной речи человека, потому что предметы или понятия, которые они означали вышли из употребления или у данных предметов появились современные синонимы. Устаревшие слова делятся на две группы: Архаизмы; Историзмы. Архаизмы Архаизмы — это те слова которые вышли из употребления благодаря появлению их современных […]

Устаревшие слова

Устаревшие слова — это те слова, которые не используются в повседневной речи человека, потому что предметы или понятия, которые они означали вышли из употребления или у данных предметов появились современные синонимы.

Устаревшие слова делятся на две группы:

Архаизмы

Историзмы

Культурные традиции могут возрождаться, а слова переставать быть историзмами. Если мы говорим об исторических фестивалях или о предметах народного творчества, мы снова употребляем слова, признанные историзмами. В случае сомнений в правильном употреблении слов, можно обратиться к словарю или посоветоваться с филологом.

Словарь

А

Абие – тотчас, с тех пор как, когда.

Абы – чтобы, дабы.

Агнец – ягненок, барашек.

Аз, буки, веди – названия первых букв славянского алфавита.

Аки – как, так как, подобно, словно, как бы.

Алтын – старинная серебряная монета достоинством в три копейки.

Ан, аже – если же, между тем, ведь.

Б

Бабка – четыре снопа овса – колосьями вверх, накрытые пятым – колосьями вниз – от дождя.

Бадог – батог, палка, посох, хлыст.

Базланить – реветь, кричать.

Барбер – брадобрей, парикмахер.

Барда – гуща, остатки от перегона хлебного вина, используемые на откорм скоту.

В

Вадить – манить, привлекать, приучать.

Важно – тяжело, тяжко.

Вандыш – снеток, сушеная рыбка вроде ерша

Варюха, Варвара – христианская святая, день которой отмечался 4 декабря по ст. ст.

Вахмистр – старший унтер-офицер в кавалерийском эскадроне.

Г

Гай – дубрава, роща, небольшой лиственный лес.

Галун – золотая или серебряная мишурная тесьма.

Гарнизон – войсковые части, расположенные в городе или крепости.

Гарчик – горшок, кринка.

Гатки, гать – настил из бревен или хвороста на топком месте. Нагатить – настлать гать.

Гашник – пояс, ремень, шнурок для завязки штанов.

Гвардия – отборные привилегированные войска; воинские части, служащие охраной при государях или военачальниках.

Д

Дворница – хозяйка постоялого двора.

Деверь – брат мужа.

Девичья – комната в помещичьих домах, где жили и работали крепостные дворовые девушки.

Девятина – срок в девять дней.

Дежа – опара для теста, квашня; кадка, в которой месят тесто для хлеба.

Е

Евдокеи – христианская св. Евдокия, день которой отмечался 1 марта по ст. ст.

Единочадый – единственный сын у родителей.

Ежеден – ежедневно, каждодневно.

Елей – оливковое масло, которое употребляли в церковной службе.

Ж

Жальник – кладбище, могилы, погост.

Железа – оковы, цепи, кандалы.

Жеманство – отсутствие простоты и естественности; манерность.

Живот – жизнь, имущество; душа; скот.

Животы – живность, достаток, богатство.

З

Забедовать – жаловаться, плакаться.

Забел(к)а-сметана; в широком смысле кушанье, заправленное молоком или сметаной.

Завертка – веревочная привязь оглобли к повозке.

Загнета (загнетка) – зольник русской печи.

Загнетка – площадка печи между утьем и топкой, заулок на шестке русской печи, куда сгребают жар.

Заговенье – последний день перед постом, когда можно употреблять скромную пищу.

И

Иванов день, Иван Купала – день летнего солнцестояния, 24 июня по ст. ст.

Иже – что, кто, который.

Избыть – погубить, извести, сбыть.

Извадиться – приучиться к дурным привычкам.

Извары, звары – специальные сосуды типа ушат для приготовления напитков

К

Кабала – письменное кабальное обязательство.

Казак, казачиха – работник. (работница), батрак, наемный работник.

Казнь – наказание, возмездие.

Калика – паломник, странник, нищий.

Камер-лакей – старший лакей при царском дворе.

Л

Ладер – ток (от: плоский как ладонь).

Ладка – маленькая пышка.

Ладом – хорошо, как следует.

Ладыга – лодыжка, щиколотка.

Лазутчик – разведчик, преимущественно в тылу противника; шпион.

Лал – благородная шпинель, драгоценный камень, по цвету близкий к рубину

Лалы – болтовня, пустословие.

Ланской – летошний, прошлогодний.

Ластки – цветные четырехугольные вставки под мышками рукавах рубахи.

М

Мазуни – сладкая масса из редьки с патокой с добавлением пряностей.

Малариуз (в других списках – балагиус) – черный гранат.

Мамка – нянька, кормилица.

Мана – от манить, обманывать, дурачить.

Мандрагора – в русских травниках адамова голова, сонное зелье.

Маркер – лицо, прислуживающее при бильярде и ведущее счет во время игры.

Марья, Мария Египетская – христианская святая, день памяти которой отмечался церковью 1 апреля по ст. ст.

Н

Наветки – клевета, наговор, намек.

Нагольные шубы – не покрытые тканью, состоящие из одного меха.

Надолба – столбик, тумба, вкопанные в землю.

Назола – тоска, грусть, досада, огорчение.

Накопыльник – продольный брус у саней, в который вставлены верхние концы копыльев (см. копыл)

О

Обабок – гриб, подберезовик.

Обаять (обаить) – оговорить, сглазить.

Обельный – крестьянин, освобожденный от податей и повинностей.

Обер-секретарь – старший секретарь в Синоде или правительствующем сенате. В речи Пугачева – о его секретаре, писаре (и о нем же, – в ироническом употреблении, в повествовании Гринева).

Обжирство – обжорство, чревоугодие.

Обильность – богатство, сокровища.

Обиход – привычный, установленный уклад жизни.

Облоухий – долгоухий, ушастый, длинноухий.

П

Паголенки – чулок без ступни, охватывающий только голень ноги.

Пажить – пастбище, место выгона скота.

Паки – вновь, опять.

Паленица – богатырь, наездник; женщина – воительница, богатырша.

Панагия – нагрудное украшение с изображением Богородицы.

Парапет – прикрытие, защищающее от поражения пулями, бруствер.

Пароль – секретное, условленное слово или фраза; применяется для опознавания своих людей на военной службе или в конспиративных организациях.

Паска – пасха, христианский весенний праздник в честь воскресения Иисуса Христа.

Пасма – моток льняных или пеньковых ниток.

Р

Радеть – стараться, заботиться, оказывать содействие. Разболокаться – раздеваться.

Радуница – день поминовения умерших на первой неделе после пасхи.

Раменье – большой дремучий лес, окружающий поле; опушка леса.

Рамон масло – аптечная (римская) ромашка

Раскат – гладкое место, по которому удобно катиться; помост, на котором ставились пушки на крепостных стенах.

Распятие – здесь: крест с изображением распятого Христа.

Расшиперить – растопырить, раскорячить, расколоть оскалить зубы.

Ратай – крестьянин, пахарь.

С

Саадак – расшитый чехол для лука и стрел.

Садовина – все, что растет в саду: ягоды, фрукты.

Сайдак – оружие, состоящее из лука со стрелами.

Сало – мелкие пластинки, кусочки льда на поверхности воды перед ледоставом.

Сан – облачение, соответствующее положению человека.

Сандрик – можжевеловая смола.

Сарафан – длинная нарядная мужская одежда.

Сарынь – толпа, ватага, сброд.

Т

Тавранчуг (тавранчус) – похлебка из разных сортов рыбы.

Таган – железная с ножками подставка под кухонную посуду.

Таже – затем, потом.

Талан – судьба, удача, счастье.

Талина – талая земля, проталина.

У

Убо – ибо, так как, поэтому.

Убогий – бедный, неимущий, нищий.

Уброд – рыхлый глубокий снег.

Убрус – нарядный головной убор, свадебная фата.

Убрус – тонкое полотно, полотенце.

Ф

Фамилия – здесь: род, ряд поколений, имеющий одного предка.

Фата – покров из легкой прозрачпои ткани: большой четырехугольный платок.

Фельдмаршал – точнее, генерал-фельдмаршал – высший чин (1-го класса) в сухопутных войсках.

Ферязи – верхняя одежда без пояса и воротника с длиннымн рукавами, распашная с рядом пуговиц.

Ферязь – мужское долгое платье с длинными рукавами, без воротника; женское платье, праздничный сарафан.

Х

Хвальный – достойный похвал.

Хвилый – слабый, хилый.

Хлопчатая бумага – волна хлопка, вата.

Ц

Целовальник (цаловальник) – продавец вина в питейных домах, кабаках.

Цеп – молотило, длинная палка держала, короткая – било, соединены ремнем.

Циновка – плотная плетеная рогожа из сученых мочал, соломы, тростника и т. п.

Ч

Чало – чаялось, казалось.

Чаятельно – вероятно, по-видимому.

Ш

Шабала, шебала – баклуша, осиновый чурбан, из которого точат деревянную посуду.

Шабур – сермяжина, домотканая оджда из грубого домотканого материала; плохая, грубая одежда.

Шайка – скопище людей, ватага; деревянная посудина с ручкой для зачерпываняя и носки воды.

Шалыга (шелыга) – плетеный мяч; деревянный шар; плеть, кнут, погонялка.

Щ

Щепа – деревянная посуда.

Щи двои – вообще похлебка, всякий суп с приправами, но без мяса, дичи или рыбы.

Щи кислые – овощной напиток вроде кваса, который можно было заправлять крупой или овощами.

Э

Элегия – род стихотворения, в котором выражается грустное или меланхолическое чувство.

Эпитафия – надпись на надгробном памятнике.

Эпитимия – духовное наказание (пост, длительные молитвы и т. д.).

Эскадрон – часть или отряд конного полка.

Эфесиянцы – жители Эфеса.

Ю

Юже – что, которую.

Юр – высокое место.

Я

Яглы – общее название некоторых крупяных продуктов, получаемых из остролистных растений, например – просо (ягль – ячная крупа).

Ядение – еда, пища, процесс еды.

Яже – что, которая.

Язык– народ, племя.

Якши (тат.) – хорошо, ладно.

Читайте также: