5 права человека как категория юриспруденции и этики права

Обновлено: 28.06.2024

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА — принципы, нормы взаимоотношений между людьми и государством, обеспечивающие индивиду возможность действовать по своему усмотрению (права — свободы) или получать определенные блага (права — возможности). Права человека присущи каждому от рождения, действуют во всем мире независимо от их конституционно-правового закрепления, охраняются и гарантируются государством, включают право на жизнь и телесную неприкосновенность личности, уважение человеческого достоинства, свободу веры и совести.

Права человека (Маслин, 2014)

Международный контроль за соблюдением прав человека

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА — деятельность международных организаций по осуществлению контроля за соблюдением и обеспечением соблюдения прав человека. Органы, осуществляющие контроль и обеспечение соблюдения прав человека на международном уровне и создаваемые в соответствии с положениями соответствующих конвенций: 1) под эгидой ООН (Международный суд ООН, МОТ, ВОЗ, ЭКОСОС, ЮНЕСКО, Верховный комиссар ООН по правам человека, Комитет по правам человека и т. д.); 2) иные органы (Европейская комиссия по правам человека и Европейский суд по правам человека). Эти органы обладают различной компетенцией, которая иногда пересекается.

Международные пакты о правах человека

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАКТЫ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА — акты международного права, которые закрепляют основные права человека и гражданина.

Международными пактами являются:

1) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах;

2) Международный пакт о гражданских и политических правах.

Международные пакты являются продолжением Всеобщей декларации прав человека. В международных пактах провозглашаются:

1) право народа на самоопределение;

2) право на равенство между мужчинами и женщинами;

Права человека (Лопухов, 2013)

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА — гарантированная законом мера (пределы) возможного поведения человека, личности, как относительно независимой и автономной части общества. Первыми правовыми актами, которые закрепили права человека, были: Декларация независимости США (1776) и Декларация прав человека и гражданина (Франция, 1789). Современные представления о правах человека, которые являются ориентиром для всех демократических государств, закреплены во Всеобщей Декларации прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1948 г.) и в других международных документах (Европейская конвенция о защите прав человека и его основных свобод, 1950; Международный Пакт о гражданских и политических правах, 1966; Декларация о ликвидации всех форм дискриминации, 1981; Декларация и Конвенция о правах ребенка, 1989).

Комиссия по правам человека

КОМИССИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА - функциональная комиссия Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). Создана в 1946 г. для оказания помощи ЭКОСОС в осуществлении возложенных на него Уставом ООН задач в области прав человека и, в частности, в целях разработки Международного билля о правах человека. Особое внимание уделяет борьбе против грубых и массовых нарушений прав человека в различных регионах мира. В компетенцию комиссии входят все аспекты проблем прав человека, в деятельности комиссии активное участие принимает международное сообщество на всех уровнях.

Права человека (КПС, 1988)

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА - комплекс понятий, характеризующих такие права человека, как право на жизнь, экономические, социальные, культурные, гражданские и политические права. Термин появился в период Великой Французской революции. Французские просветители того времени справедливо полагали, что власть и народ - не господа и рабы, как это понималось веками, а равноправные партнеры, имеющие взаимные права и обязанности. Отражая интересы прогрессивного в то время класса буржуазии, стремившегося к свободе от феодализма прежде всего в экономической, а затем и в политической сферах, эта точка зрения позднее трансформировалась в буржуазную концепцию П. ч., согласно к-рой за каждым индивидом признавалась присущая ему от рождения некая совокупность прав - на жизнь, на свободу личности, слова, совести, на владение собственностью и т. д. С развитием буржуазного общества список этот расширялся, приобретая в то же время различные интерпретации, однако право на собственность продолжало оставаться фундаментом П. ч. Ограниченность буржуазной концепции П. ч. очевидна: провозглашая всех граждан субъектами прав, буржуазное общество в силу своей природы не в состоянии реально обеспечить эти права всему населению. Кроме того, в списке П. ч. не нашлось места социально-экономическим правам.

Комитет по правам человека

КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА — создан на основании статьи 28 международного Пакта о гражданских и политических правах. Состоит из 18 членов, избираемых государствами - участниками Пакта сроком на 4 года и работающих в качестве экспертов, а не представителей государств. Комитет по правам человека рассматривает на своих сессиях (две сессии в год) доклады государств-участников о принятых ими мерах по претворению в жизнь прав, признаваемых в Пакте, прогрессе, достигнутом в использовании этих прав, а также о факторах и затруднениях, влияющих на проведение в жизнь Пакта, и представляет Генеральной Ассамблее ООН доклады о своей работе. Высокая оценка дается Комитету по правам человека докладам социалистических стран (СССР представлял свои доклады в 1978 и 1984). США участником Пакта не являются и доклады Комитету по правам человека не представляют.

Комиссия по правам человека

КОМИССИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА - функциональный орган Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС), создана в 1946, состоит из представителей 43 государств, избираемых ЭКОСОС. Собирается на ежегодные сессии и принимает собственные резолюции и рекомендует проекты резолюций ЭКОСОС для последующего их принятия Генеральной Ассамблеей ООН, а также рассматривает выполнение принятых деклараций, конвенций, пактов. По поручению ЭКОСОС осуществляет исследования, предоставляет ему информацию и делает рекомендации.

Во-первых, права человека являются универсальными и индивидуальными, это означает, что они распространяются в отношении всех людей, независимо от пола, национальной и расовой принадлежности, возраста и т.д., и принадлежат каждому индивиду, вне независимости от его социального положения.

Во-вторых, права человека имеют внутригосударственную природу: государство имеет право закреплять эти права в своем действующем законодательстве, но при этом важно отметить, что они не порождаются и не создаются им. В этом смысле права человека представляются естественными правами, представляющиеся человеку при рождении, которыми обладает личность, вне зависимости от воли государства и нередко вопреки ему[1].

В-третьих, признание прав человека предполагает, что страна обязана отказаться от вторжения в сферу личных свобод и поэтому предоставляет защиту от вмешательства в нее государства. В связи с этим можно отметить, что существует перечень особенностей, которыми обладают отношения между человеком и государством, которые в свою очередь становятся все более значимыми в современном мире для осознания идеи наличия у индивида правосубъектности в рамках международного права:

- В значительной мере в процессе установления данных отношений участвует не только государство, в лице его представительных органов, но и сама личность. Таким образом эти отношения регулируются путем закрепления некоторых положений как в конституциях, так и в других законах. Участие личности в данном процессе осуществляется лишь благодаря институтам непосредственной и представительной демократии. Осуществляя законодательную деятельность, орган Высшего народного представительства принимает законы и конституцию. Таким образом нормативно правовые акты создаются не конкретным индивидом или обществом, а его представителями[2]. Непосредственная демократия осуществляется через проведение выборов и референдума.

- Характер данных взаимоотношений можно определить через их взаимные ответственность и обязанности друг перед другом. Главным для нас представляется то, что государство в настоящее время, принимая участие в тех или иных международных договорах по правам человека, несет ответственность не только перед государствами-участниками, но и перед личностью[3].

- Если же государство и личность будут нести встречные обязанности, то это может поспособствовать развитию социальных, политических и экономических, составляющих жизни государства[4], а так же укреплению государственного суверенитета и осуществлению гарантий прав и свобод человека и гражданина.

- Двусторонние отношения между государством и личностью, что означает, что они обязаны сотрудничать друг с другом, а также нести равную и общую ответственность[5].

В основу интернационализации прав человека и легли вышеуказанные особенности современных прав личности.

В свою очередь Т. Бекназар-Юзбашев, не раскрыл само понятие прав человека, а отметил, что «возникновение и развитие современного понимания прав человека неразрывно связано со следующим кругом проблем:

- морально-философское обоснование прав человека (универсальные права человека);

- их институционная конкретизация в рамках определенного государственно-политического порядка (конституционные или основные права человека);

- надгосударственная или интернациональная защита свобод личности (международные права человека)[7].

Профессор М.В. Баглай под правами человека понимал исходные, присущие всем людям от рождения права независимо от того, являются они гражданами государства, в котором живут, или нет[8].

Чиркин В.Е., раскрывая понятие прав человека пришел к выводу, что это абсолютные, неотчуждаемые, естественные, неограничиваемые права, принадлежащие человеку (в том числе и не гражданину) в силу его рождения как личности[9].

По мнению Б.С. Эбзеева права человека – это такие права, которые принадлежат каждому гражданину в отличие от привилегий, которые распределяются согласно занимаемому индивидом места на социальной лестнице.

Так же существуют иные понятия прав человека.

Права человека вне зависимости от того, закреплены ли они во внутреннем законодательстве или нет не могут быть ограничены внутригосударственными или национальными рамками, поскольку они являются объектом международного права, а так же являются естественными и неотъемлемыми. Если государство закрепляет в своем законодательстве права человека, то они становятся и правами гражданина этой страны.

Права человека и гражданина представляют собой комплекс естественных правомочий, выработанных в процессе развития общества и которые получили отражение во внутригосударственных правовых актах. Государства обязаны закрепить эти права в своих конституциях и иных законах, а так же обеспечить их реализацию и защиту. Таким образом человек становится членом государственно-организованного сообщества

Главной идеей прав человека является то, что интересы личности, в отличии от интересов государства являются абсолютными. Интересы никогда не могут стоять превыше достоинства личности.

Остается не рассмотренным вопрос, касающийся соотношение прав и обязанностей. До этого существовал следующий порядок: вначале обязанности, затем права; то есть обязанностям придавалось большее значение. Но большинство ученых придерживается точки зрения, выраженной в 29 статье Всеобщей декларации: каждый человек имеет обязанности перед обществом, но должен при осуществлении своих прав и свобод подвергаться только таким ограничениям, какие учитывают права и свободы других личностей и отвечают требованиям морали. Это означает, что на первом месте выступают права, поскольку только при их наличии возможно добровольное выполнение обязанностей.

Существует и так называемый демократический подход, согласно которому права конкретной личности обладают приоритетом на правами нации.

Реализация всех прав человека неразрывно связанна с экономическим состоянием страны. Поскольку такое право, как право на жилище не сможет быть реализовано государством, если на его территории не будет построено достаточно жилых помещений для его граждан. Это и касается и права на труд, свободное передвижение, выезд и въезд из страны, отдых и социальное обеспечение и т.п[11].

Для обеспечения всеми государствами основных прав и свобод Генеральной Ассамблеей ООН были провозглашены международные стандарты в этой области.

- Право на собственность (то есть женщина должна иметь возможность совершать все манипуляции со своим имуществом (продавать, дарить, приобретать, закладывать и т.д.) вне зависимости от того, когда она у нее появилась, до замужества или во время замужества).

- Право на наследование (ни один мужчина семейства не имеет право претендовать на долю в наследстве женщины).

- Право реализацию в обществе (в Коране не имеется ни одного положения, не дающего право работать женщине, особенно в тех сферах, , которые отвечают женской природе и в которых наиболее остро нуждается государство; помимо этого не наблюдаются и ограничения для проявления своих знаний, способностей и талантов, которыми обладает конкретная женщина).

- Право на получение образования наравне с мужчинами (Самим Пророком Мухаммедом было сказано, что каждый верующий мусульманин обязан стремиться к получению знаний).

- Право выйти замуж и выбирать супруга только с согласия женщины.

Рассмотрев существующие в науке определения, можно прийти к выводу, что права человека — это система универсальных, то есть действующих в отношении всех людей, вне зависимости от пола, национальности, вероисповедания, социального положения прав:

- закрепленных в действующем международном и внутригосударственном законодательстве;

- гарантируемых, защищаемых и осуществляемых во всех без исключения государствах;

- обеспечиваемых основными международными принципами и нормами права;

- предусматривающих международно-правовую ответственность государств за их игнорирование и невыполнение;

- предполагающих защиту как на внутригосударственном уровне, так и на международном уровне[12].

[1] Данная точка зрения свойственна западным авторам и во многом разделяется российскими международниками. См.: Lauterpaht H. International Law and Human Rights. L., 1950; Бекназар-Юзбашев Т. Права человека и международное право. М, 1996. С - 295

[2] Однако сами эти представители есть личности данного конкретного общества.

[3] Многие авторы считают данное положение одной из особенностей современного международного права в области прав человека. См.: Права человека в истории человечества и в современном мире. М., 1989. С. 147.

[4] См.: Ледях И.П. Социальное государство и права человека (из опыта западных стран) // Социальное государство и защита прав человека. М., 1994. С. 22-23.

[5] См.: Златопольский Д.Л. Государство и личность: основы взаимоотношений // Вестник Московского университета Сер. 11. Право №1. 1193. С. 312

[6] См.: Международное право. Словарь-справочник / Под общей редакцией академика МАИ, д.ю.н. В.Н. Трофимова. М., 1997. С. 234.

[7] См.: Бекназар-Юзбашев Т. Указ.соч. С. 13

[8] См.: Баглай М.В., Лейбо Ю.И., Энтина Л.М. Конституционное право зарубежных стран. М., 2013. С. 120.

[9] См.: Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. М., 2014. С. 54.

[10] См.: Шахрай С.М., Клишас А.А. Конституционное право Российской Федерации. М., 2010. С. 135.

[11] См.: Авакьян С.А. Теория государства и права. М.: Юстицинформ, 2015. С. 52

[12] См.: Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. М., 2011. С. 48.

Права человека (англ. Human rights) по-разному определяются в правовых теориях (доктринах), системах права и национальном законодательстве разных стран. Это многогранное понятие. Основные (базовые) права человека закреплены на международном уровне, в частности, во Всеобщей декларации прав человека ООН и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Что такое права человека?

В международной системе права, основанной на концепциях демократии и правового государства, различают следующие понятия:

- Свобода человека – способность и возможность выбора человеком своего поведения независимо от внешних условий.

- Право человека – частично ограниченная свобода человека, где ограничением выступает свобода каждого другого человека.

- Права и свободы гражданина – права и свободы человека, присущие ему в силу принадлежности к определенной стране (гражданство, подданство) и защищаемые законодательством этого конкретного государства, а также действующим в нем международным правом.

Кроме того, выделяется несколько категорий прав и свобод человека и гражданина исходя из их особенностей и сферы реализации. Права человека бывают личными, политическими, социальными, экономическими, культурными и экологическими. Правда, такая классификация считается в значительной степени условной, поскольку часто трудно провести четкую грань между правами разных категорий.

Система прав человека – достаточно динамичная. Под влиянием множества факторов со временем появляются новые права человека – общечеловеческие ценности, которые должны признаваться на государственном и межгосударственном уровне.

Если выделить ключевые принципы (свойства, особенности) всех прав человека, то они сводятся к следующему:

- Равноправие и универсальность – права человека равнозначны для всех людей и присуще каждому независимо от его индивидуальных особенностей.

- Комплексность – права человека взаимосвязаны, взаимозависимы и образуют единую систему, являющуюся основой правового статуса личности.

- Естественность – права человека нельзя навязать, подарить или отобрать, они неотъемлемо связаны с личностью человека, принадлежат ему независимо от внешних факторов.

- Социальный характер – говорить о существовании прав человека, как неких ценностей и правил, их реализации и защите можно лишь в условиях социума.

- Независимость от законодательства страны пребывания или гражданства – права человека признаны на общемировом уровне, они принадлежат каждому человеку независимо от того, где, в каком государстве и в каком статусе он находится.

- Права человека, наряду с другими категориями, определяют уровень развития цивилизации в целом.

Где закрепляются и чем регулируются права человека

Права человека ничем не регулируются, потому что их нельзя регулировать в принципе. Одна из ключевых характеристик прав человека – существование независимо от признания в каком-либо государстве и, соответственно, закрепления и регулирования на законодательном уровне. Но в то же время пределы прав одного человека – права каждого другого человека.

Все мы живем в определенном социуме и в определенном государстве, поэтому соблюдение прав человека – не такая уж и безусловная категория. Можно сколь угодно заявлять о своих правах, но пока они не закреплены, не признаны на государственном уровне и, главное, пока государство не предоставит действенные инструменты реализации и защиты прав человека, они не будут соблюдаться. И останется только одно – либо смириться, либо уехать в другую страну, либо обратиться в международные институты защиты прав человека, что, правда, зачастую все равно влечет необходимость отъезда.

В демократических странах, придерживающихся концепции правового государства, основные права человека установлены государством – признаны и закреплены на уровне национального законодательства каждой отдельно взятой страны. Как правило, они находят отражение в Конституции или иных законах.

Помимо национального законодательства права человека закрепляются на международном уровне. Основополагающим актом является Международный билль о правах человека, который состоит из Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и Международного пакта о гражданских и политических правах. На уровне Совета Европы действует Конвенция о защите прав человека и основных свобод. В отличие от всех других международных актов, Конвенция предусматривает высокоэффективный механизм защиты – принятие обращений и рассмотрение жалоб на нарушение прав и свобод человека.

К сожалению, далеко не все страны миры придерживаются концепций демократии и правового государства, а во многих государствах положение с соблюдением прав человека находится на катастрофически низком уровне. Но даже в такой ситуации любой вправе воспользоваться своими неотъемлемыми правами человека – свободой передвижения и выбора места жительства, а равно правом на убежище.

Права человека в России

Россия – демократическое и правовое государство. В постсоветский период немало сделано для того, чтобы права человека не были пустым звуком. В нашей стране на уровне законодательства признаются и защищаются все основные права человека, гарантированные на международном уровне.

Основным способом защиты нарушенных прав является обращение в суд, в том числе Конституционный суд РФ. Кроме того, любой человек вправе обратиться в международные инстанции. Исходя из практики, можно сказать, что основной и самой эффективной инстанцией является Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Практика ЕСЧП по делам в отношении России способна многое сказать о реальном положении дел с соблюдением прав человека:

Права человека – неотъемлемые свойства каждого индивида, существенные признаки его бытия и правового статуса, необходимые для нормальной жизнедеятельности. Эти права есть у каждого с рождения. Государство не может ими наделять, но его обязанность – закрепить права человека в законе, признавать их и соблюдать, а также обеспечить реализацию и защиту. Если государство не может или не хочет этого сделать, каждый вправе обратиться в международные инстанции. Для россиян самой авторитетной и, главное, эффективной в этом плане инстанцией является Европейский суд.

(!) ПОДДЕРЖИТЕ ПРОЕКТ

Если вы находите нашу работу полезной, то вы можете поддержать проект и отблагодарить автора, пройдя по этой ссылке

Семьдесят лет назад, 10 декабря 1948 года, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека. Чтобы понять, что произошло в этот день, пройдем путь в обратном направлении: от нынешнего понимания прав человека через спорные моменты этого понятия — к тому, откуда оно взялось.

философ и популяризатор философии

Что такое права человека?

Права человека — это права, которыми мы обладаем просто потому, что являемся людьми или, как сказано во Всеобщей декларации,

Среди основных прав обычно называют право человека на жизнь, на уважение его чести и достоинства, право на пользование основными свободами — свободой мысли и слова, вероисповедания, голосования и другими. Тем не менее единого перечня нет. Упоминая права человека, правительства, юристы и активисты обычно имеют в виду права, зафиксированные в международных договорах, прежде всего Организации объединенных наций: Всеобщей декларации прав человека (1948) и последовавших за ней документах — Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965), Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979), Конвенции против пыток (1984) и ряде других.

Чаще всего о правах человека говорят, когда имеют в виду людей, подвергшихся несправедливому отношению со стороны других людей или государства. Когда речь идет об избитых, пострадавших от пыток, изнасилованных, униженных, изгнанных, брошенных в тюрьму или убитых, короче говоря, о людях, переживших незаслуженное насилие , — речь идет о нарушении прав человека. Отсюда же следует их двоякое назначение:

- Они устанавливают минимальные правила совместной жизни индивидов и групп.

- Устанавливают границы государственной власти.

Права человека проводят черту, которую не должны переступать ни люди, ни государства. За этой чертой находится то, что никогда не сможет стать правом, — зло.

Права человека обладают четырьмя характеристиками:

- Универсальность. Все люди обладают правами человека. Для этого не нужно быть членом какой-либо группы, партии или сообщества.

- Множественность. Права человека — это набор отдельных прав. Если кто-то считает, что право создавать профессиональные союзы — единственное право человека, его понимание прав человека неверно.

- Эгалитарность. Все мы обладаем правами человека в равной мере. Нельзя сказать, что вы обладаете бо́льшим набором прав, чем я, или наоборот.

- Категоричность. Права человека неотчуждаемы, их нельзя забрать. Тем не менее государство может временно лишить человека, совершившего преступление, какого-то права — например, на свободное передвижение.

Эти свойства — сущностные черты прав человека. Если какое-либо из прав человека, скажем, право на жизнь, потеряет одно из них, оно перестанет быть таковым, превратившись в гражданское право, норму или обычай.

Что значит, что права человека — это права?

Формально права можно определить как установленные требования со стороны одного человека по отношению к другому.

Праву Павла на что-то соответствуют обязательства со стороны Петра. Это могут быть как негативные обязательства , например не мешать Павлу делать что-то, так и позитивные — делать что-то относительно него.

Скажем, у Павла есть право проиграть все деньги в карты. Обязательство Петра — не препятствовать осуществлению этого права Павлом, даже если сам Петр не хочет, чтобы тот так небрежно растратил свои сбережения. Это негативное право.

Позитивным может быть, например, право на медицинскую помощь. Если у Павла случился сердечный приступ, а Петр — врач, его обязанность не просто не усугублять положение Павла, но попытаться его спасти, предприняв какие-то действия.

Права отличаются от прихотей. В отличие от произвольного желания, если какое-то право Павла не реализуется, он может потребовать, чтобы Петр исполнил свое обязательство. Скорее всего, для этого Павлу придется обратиться ко внешней инстанции — государству. За невыполнение обязательств государство может применить санкции к Петру, например, посадить его в тюрьму. Таким образом, права устанавливаются в рамках определенного нормативного и политического порядка, который служит их гарантом.

Протесты против законопроекта, требующего полного запрета абортов. Польша, 2016 год. Источник

Речь шла об обычных правах. Они не являются универсальными и эгалитарными. В качестве примера такого права можно привести право на аборт. Оно обладает разным статусом в разных государствах. А поскольку, согласно доктрине прав человека, эти самые права человека есть у всех нас, вне принадлежности к какому-либо политическому или социальному образованию, следует констатировать:

Права человека — это особые права.

Что значит, что правами человека обладает человек?

Как было сказано выше, человек обладает правами не потому, что он — гражданин какого-то государства, а потому что он — человек. Здесь мы открываем предпосылку, содержащуюся в понятии прав человека:

Доктрина прав человека предполагает, будто существует универсальный субъект прав — человек вообще.

Впрочем, общая природа ничего не решила бы. Из нее не следует наличие общих для всех ценностей и норм. Да и что делать с разницей культур? Как справедливо заметил папа римский Бенедикт XVI, полемизируя с философом Юргеном Хабермасом по поводу моральных оснований права:

Согласно Хеффе, минимальная антропология дает нам только некоторое представление о человеке, которое принципиально неполно. Единственное, что мы можем почерпнуть из доктрины прав человека, — это то, что:

- Человек — политическое и социальное существо.

- Человек — потенциальная жертва и потенциальный преступник.

Зачем отрицать идею прав человека?

Впрочем, не все разделяют такую позицию. Левого французского философа Алена Бадью она не устраивает именно неполнотой, мнимой универсальностью и фальшивым морализаторством, которые лишают смысла любую конкретную политику. Ведь согласно доктрине прав человека для человека возможны всего два состояния:

- нарушили права — всё плохо, человек страдает;

- не нарушили — всё хорошо, человек наслаждается.

Такое видение человека предполагает, что с ним может случиться только одно — максимальное нарушение прав, смерть. Согласно Бадью, это — не что иное, как придание человеку статуса животного:

Когда придумали права человека?

Не поймите неправильно, дело не в том, что Джон Локк, Иммануил Кант или Французская Декларация прав человека и гражданина не имеют к современным правам человека никакого отношения. Свой вклад они внесли. Дело в том, что реальные юридические дискуссии еще в начале века выглядели иначе.

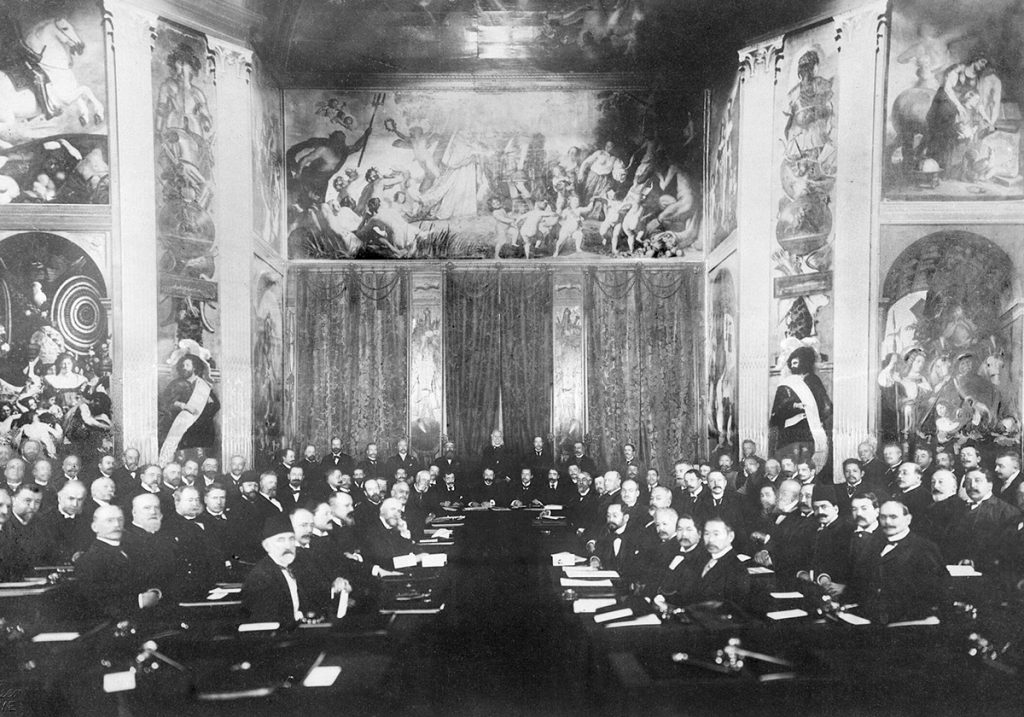

1899 год. Гаагская мирная конференция. На ней был принят запрет на использование ядов и оружия, причиняющих тяжелые страдания противнику. Все 26 стран-участниц подписали финальный документ. Источник

Как тогда обстояли дела с реализацией прав человека?

1915 год. Шестнадцать лет спустя после первой Гаагской конференции. Члены 47-й дивизии британской пехоты продвигаются сквозь облако ядовитого газа во время битвы при Лосе. Источник

Первая мировая война мобилизовала 65 миллионов человек. Из них 8 миллионов погибли, а 21 миллион был ранен или покалечен.

Вот и всё, что можно отнести к правам человека.

Помимо этого, ряд международных договоров, бо́льшая часть которых была заключена членами Лиги Наций в результате конференции, предполагал так называемые поправки о меньшинствах. Они налагали на страны обязательства гарантировать меньшинствам некоторые права вроде равенства перед законом, набора политических и социальных прав, права на использование родного языка и исповедание своей религии. Правда, страны, обязанные исполнять поправки, время от времени пытались их опротестовать.

В межвоенный период разговоры о правах человека остались уделом небольших групп профессиональных юристов.

Возвращение прав человека: декларация Уэллса

В ходе кампании, развернувшейся вслед за публикацией, текст декларации был разослан 300 редакторам из 48 стран, среди которых был, например, американский президент Франклин Рузвельт. Начиная с 1940 года Уэллс публиковал свою декларацию и так и этак: в сборниках и отдельной книгой, в журналах и газетах, с коротким и длинным введением, с комментариями публичных персон и без. Кампания имела большой успех. Дебаты вокруг нее затихли, когда у англичан появились дела поважнее: в мае 1940 года немцы начали наступление на западном фронте.

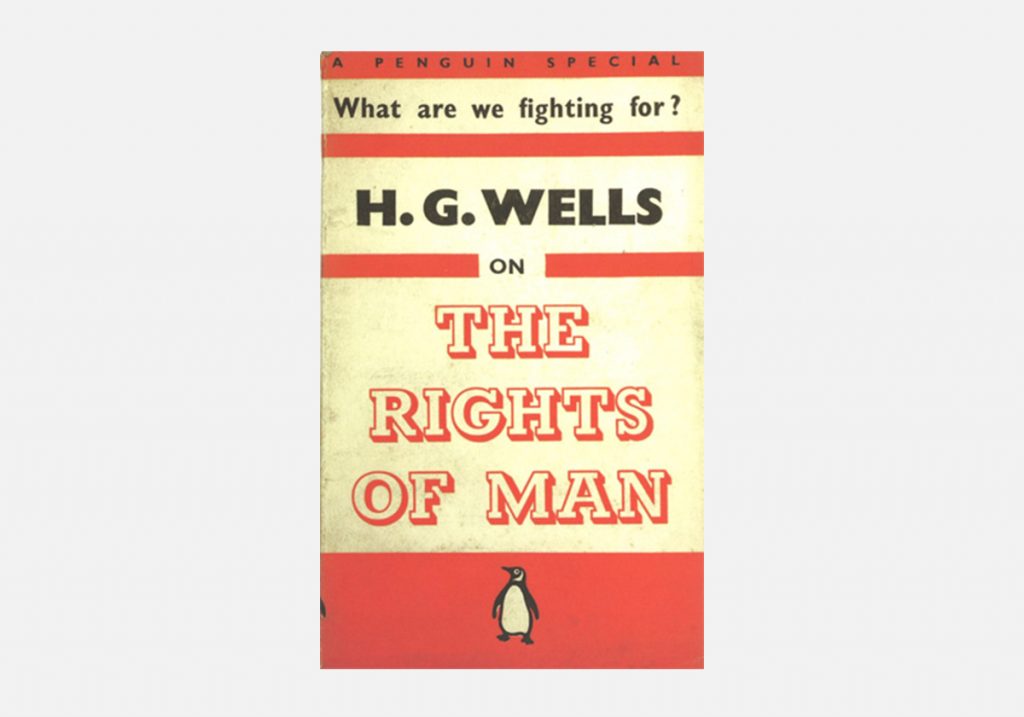

1940 год. Декларация Уэллса, вышедшая отдельной книгой. Десять статей документа затрагивали темы дискриминации, здоровья, образования, оплаты труда, свободы перемещения, собственности, запрета пыток и стерилизации, а также ряд других. Источник

свобода слова,

свобода совести,

свобода от нужды

и свобода от страха.

В августе 1941 года отголоски этой речи нашли отражение в Атлантической хартии, подписанной британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем и американским президентом. Документ фиксировал видение послевоенного мира антигитлеровской коалицией и сообщал:

В 1942 году с принципами Атлантической хартии согласились 26 стран-союзниц, подписавшие Декларацию Объединенных Наций. К 1945 году их число возросло до 51 государства.

Только с началом идеологического наступления антигитлеровской коалиции права человека вышли на повестку дня.

Суд над нацистами и появление современной доктрины прав человека

Тем не менее в это время артикулированной доктрины прав человека еще не было. Всё создавалось на скорую руку, часто от противного — чтобы противопоставить нацистской идеологии хоть что-то. К тому же формулы и постулаты — это одно, а юридическая практика — совсем другое. Ключевую роль в том, что права человека стали превращаться именно в права, сыграли последовавшие за окончанием войны трибуналы, в частности — Нюрнбергский.

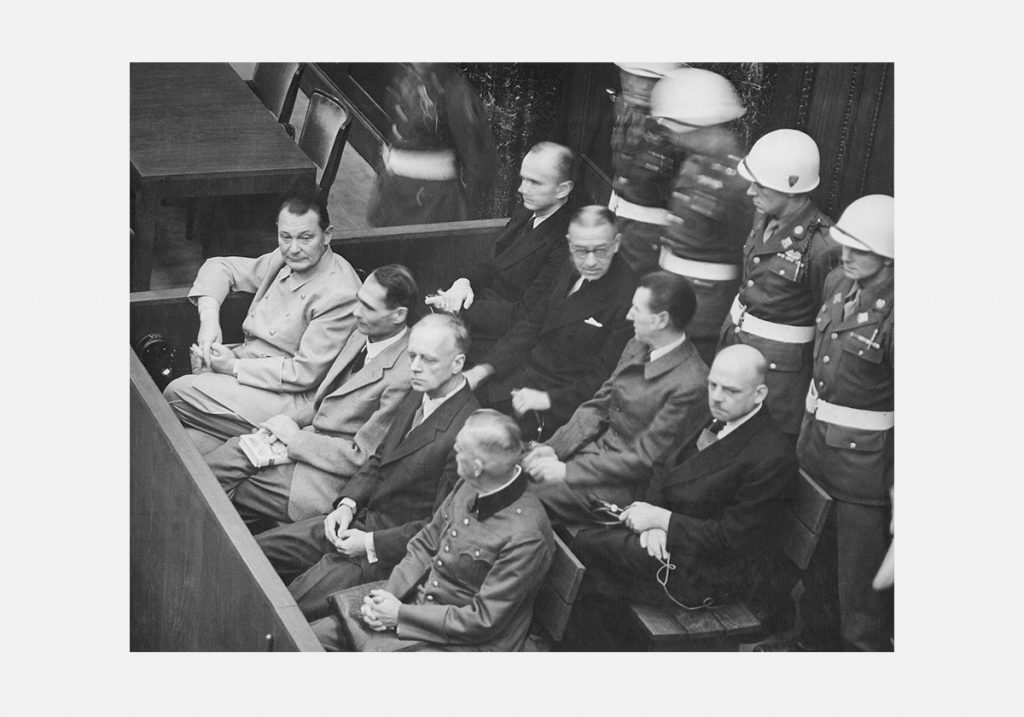

1945 год. Нюрнбергский трибунал. Среди подсудимых: Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель, Карл Дениц, Эрих Редер, Бальдур фон Ширах, Фриц Заукель. Источник

В результате него 12 человек были приговорены к смертной казни, 5 — к длительным тюремным срокам. Он судил обвиняемых в преступлениях против мира, военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Согласно международным законам войны того времени, то, как государство относится к своим подданным, оставалось вопросом его внутренней юрисдикции. Тем не менее масштаб вынудил трибунал пересмотреть идеи государственного иммунитета. Речь больше не шла об одной Германии и даже об отношениях между несколькими государствами.

И конечно, Нюрнбергский трибунал — это пример правосудия победителей. Достаточно сказать, что ни одно нарушение Гаагской конвенции союзниками, ни одно их военное преступление, равно как ни одно преступление против человечности со стороны нацистов, не связанное с их же военными преступлениями, не стало предметом разбирательств.

В этой путаной ситуации и родилось новое понимание международного права. В ходе Нюрнбергского процесса возникло представление о категории преступлений, которые должны караться независимо от того, в какое они совершены время, независимо от должности исполнителей и национального законодательства.

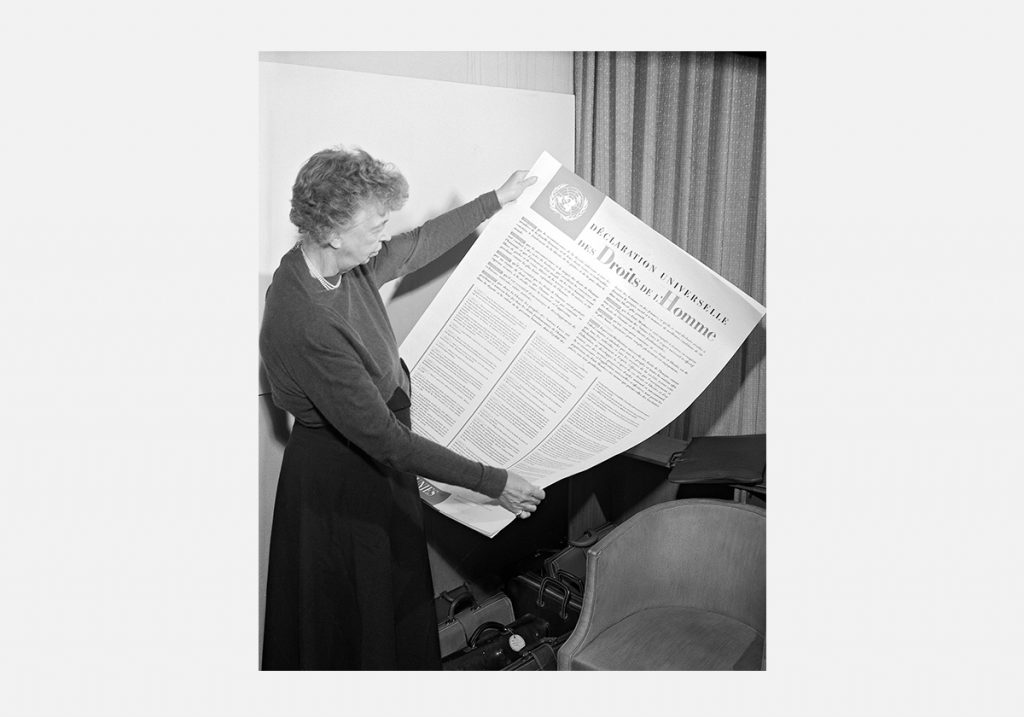

Элеонора Рузвельт держит в руках копию Всеобщей декларации прав человека на французском языке. Источник

Тем самым был запущен процесс сближения идеи прав отдельного человека и идеи универсального правосудия .

В 1953 году вступила в силу Конвенция о защите прав человека и основных свобод, а в 1959-м начал работу Европейский суд по правам человека. Его юрисдикция распространяется на 47 государств.

Что делать с правами человека?

Согласно доктрине, права человека — универсальны и вневременны. Но доктрина относится к сфере идей. В реальности же права человека не существовали до недавнего времени. Они появились в определенный момент, с определенной целью.

Во время идеологического противостояния и глобального дележа мира нужна была идеологическая платформа, альтернативная коммунизму и нацизму. Этот процесс совпал с развитием международного права, преследовавшего карательные цели. В результате возникла современная система защиты прав человека.

Понимая это, мы можем посмотреть на права человека немного иначе. Мы можем задать инструментальный вопрос — что делать с ними?

Учитывая уровень постсоветской правовой культуры, ответ очень простой.

Доктрина прав человека — это универсальный язык, который позволяет заявлять о несправедливости, выражать свои требования, бороться с угнетением и добиваться наказания виновных.

Лучший ли это из всех возможных языков? Вряд ли.

Эффективен ли он? Есть большие сомнения.

Вопреки бесполезным заявлениям и неповоротливому, часто просто недееспособному аппарату международных мониторинговых организаций, активистских ячеек, аналитических центров и судов, в Сингапуре всё так же вешают, в Саудовской Аравии похищают, в Китае пытают людей.

Всегда есть соблазн отвернуться от прав человека как от риторической масскультурной обертки, за которой скрывается банальная политическая борьба.

Вацлав Гавел преспокойно оправдывал бомбежки Югославии тем, что права человека для НАТО важнее прав государства. В ежегодных отчетах о правах человека США регулярно обвиняет Китай в их нарушении. Китай делает то же самое: собирает примеры нарушения прав человека со стороны США и публикует отчеты о них. И так далее и тому подобное.

Впрочем, если мы заговорили о прагматике, будем последовательны до конца. Права человека — это универсальный язык, который работает хоть как-то. Плохо, с издержками, с избирательной слепотой, которую диктует политическая ситуация. Но работает. Поэтому его можно использовать во благо.

И поэтому этот универсальный язык нужно знать.

Все остальное — активизм, философская нюансировка доктрины, политика, юриспруденция — вопрос техники.

Читайте также:

- Заместитель прокурора объявил что обвиняемый участвовать в следствии не может

- Будут ли выплаты по 25 тысяч каждому россиянину к новому году

- Медицинское страхование как метод обеспечения экономической безопасности

- Как устроиться директором санатория

- 13 имеют ли право органы росфинмониторинга возбуждать уголовные дела и расследовать преступления