Обеспечение информационной безопасности государственного и муниципального управления кем работать

Обновлено: 15.06.2024

Обеспечение информационной безопасности в сфере государственного и муниципального управления (ГМУ) основывается на подробном анализе структуры и содержания ГМУ, а также информационных процессов и используемых при управлении технологий.

Государственное (муниципальное) управление - это процесс выполнения комплекса мероприятий, ориентированных на достижение государственных (муниципальных) целей, которые описываются на языке, отображающем желаемые состояния государства, отраслей, регионов и муниципальных образований. Мероприятия при этом должны соответствовать стратегическим целям и тактическим задачам, быть упорядоченными по времени выполнения и составу участников, а также быть обеспеченными необходимыми ресурсами [18].

Учитывая большое количество и разнообразие управляющих систем в сфере ГМУ, возьмем за основу рассмотрения региональный уровень органов ГМУ (субъекта РФ и его муниципальных образований) и воспользуемся результатами работы [18].

Систему органов власти и управления составляют:

• законодательный орган государственной (муниципальной) власти субъекта РФ и представительные органы его муниципальных образований;

исполнительный орган государственной власти субъекта РФ и органы муниципального управления;

иные органы государственной власти субъекта РФ, образуемые в соответствии с конституцией субъекта РФ.

Законодательный и исполнительный органы государственной власти субъекта РФ, а также органы муниципального управления взаимодействуют в целях эффективного управления процессами экономического и социального развития субъекта Федерации и в интересах его населения.

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти осуществляют свою деятельность под руководством соответствующих центральных органов, а по вопросам, входящим в компетенцию субъектов РФ, - во взаимодействии с региональными органами исполнительной власти и управления. Основные задачи и функции территориальных органов определяются исходя из задач и функций соответствующих министерств и ведомств РФ с учетом конкретных особенностей регионов, в которых они осуществляют свою деятельность. Территориальные органы принимают участие в выработке мер и способов государственного регулирования социально-экономического развития субъектов Федерации, информируют министерства и ведомства, органы исполнительной власти субъектов Федерации о проводимой ими работе в регионах.

Территориальные органы имеют право запрашивать и получать:

от органов исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления - необходимую для осуществления своей деятельности информацию;

от предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности - сведения, необходимые для выполнения возложенных на них задач;

от органов статистики - информационно-аналитические материалы, экономико-статистические данные в установленном порядке.

Информационная сфера субъектов РФ и муниципальных образований представляет собой совокупность субъектов, осуществляющих деятельность в этой информационной сфере, региональных (муниципальных) информационных систем и сетей связи, включая телекоммуникационные системы, информационные ресурсы и общественные отношения в информационной сфере, правовое регулирование которых Конституцией РФ отнесено к предметам совместного ведения РФ, ее субъектов и муниципальных образований.

По своей природе и целям подавляющее число процессов в сфере ГМУ являются информационными и составляют замкнутый цикл. К этим процессам относятся:

получение управляющими субъектами информации; переработка и анализ полученной информации;

принятие управленческих решений;

доведение их до исполнителей;

получение информации о результатах управления.

Применительно к сфере ГМУ информационные процессы можно определить как процессы получения, использования или преобразования информации в ходе выполнения органом ГМУ или его должностным лицом нормативно закрепленной за ним функции или задачи.

Типовыми информационными процессами в сфере ГМУ являются:

накопление информации; анализ информации;

прогноз и планирование;

принятие управленческих решений;

Перечисленные процессы в работе [18] рассматриваются только в контексте их реализации с помощью компьютерных систем.

Компьютерная система (КС) - это организационно-техническая система, представляющая собой совокупность следующих взаимосвязанных элементов:

технических средств обработки и передачи данных (средств вычислительной техники и связи);

методов и алгоритмов обработки в виде соответствующего программного обеспечения;

информации (массивов, наборов, баз данных) на различных носителях;

персонала и пользователей системы, объединенных по организационно-структурному, тематическому, технологическому или другим признакам для выполнения автоматизированной обработки информации с целью удовлетворения информационных потребностей субъектов информационных отношений.

По терминологии в области защиты информации от несанкционированного доступа КС относится к автоматизированным системам.

Основными носителями и средствами передачи информации в КС являются:

средства хранения информации (магнитные диски, оптические диски, ОЗУ, ПЗУ и т. д.);

средства отображения информации (терминалы, принтеры, бумажные носители, графопостроители и т. д.);

средства передачи информации (аппаратура передачи и приема информации, линии связи, модемы и т. д.).

Рассмотрим более подробно типовые информационные процессы в органах ГМУ.

1. Ведение документооборота. Этот процесс осуществляется в целях:

обеспечения внутреннего цикла движения организационно-распорядительной и другой требуемой в повседневной работе информации;

взаимодействия с вышестоящими и подчиненными органами;

реализации установленных нормативными документами функций в отношении юридических и физических лиц.

Ведение документооборота включает следующие операции:

прием, подготовку, оформление, учет, согласование, рассылку документов;

организацию и контроль исполнения принимаемых решений.

2. Накопление информации. Этот процесс осуществляется в целях:

облегчения поиска требуемой информации;

сохранения циркулирующей информации. Накопление информации включает следующие операции:

ввод информации в базы данных;

создание и копирование файлов документов.

3. Анализ информации и на его основе прогноз и планирование. Этот

процесс осуществляется в целях:

подготовки отчетности для вышестоящих органов;

обеспечения принятия оперативных решений;

прогнозирования будущих состояний объекта управления;

планирования дальнейших управленческих действий.

Данный процесс включает следующие операции:

выборку требуемой информации по признакам из баз данных или электронных архивов;

систематизацию и агрегирование отобранных данных;

визуализацию числовой информации;

выявление закономерностей, тенденций и т. д.;

формулирование выводов, прогнозов, планов;

изготовление аналитических и плановых документов.

Уровни агрегирования информационно-аналитических материалов:

• на муниципальном (городском) уровне информация, как правило,

агрегируется в масштабе предприятий и районов;

на региональном уровне - информация агрегируется по отраслям, городам и районам.

4. Принятие управленческих решений. Этот процесс осуществляется

в целях:

выполнения функций и задач управления;

регулирования состояния (деятельности) объекта управления. Принятие управленческих решений включает следующие операции:

сопоставление и обобщение полученной информации;

выбор наиболее приемлемого для конкретной ситуации варианта возможных действий;

доведение управленческой информации до исполнителей.

5. Информирование населения. Этот процесс осуществляется в целях:

отчетности о принятых решениях и результатах работы органов ГМУ;

повышения уровня информированности населения. Он включает следующие операции:

публикацию материалов в СМИ;

ведение сайта в Интернете;

Участвующие в информационных процессах субъекты и объекты вступают между собой в различные информационные отношения.

Информационные отношения - это вид общественных отношений, связанных с информационными процессами - процессами сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации с использованием ЭВМ, их систем и сетей.

В качестве субъектов информационных отношений в сфере ГМУ выступают:

органы ГМУ всех уровней и направлений;

госслужащие (чиновники, персонал КС);

юридические лица (коммерческие и общественные организации); граждане.

Различные субъекты в процессе информационных отношений могут выступать в качестве:

источников (поставщиков) информации;

пользователей (потребителей) информации;

собственников (владельцев, распорядителей) информации;

участников процессов обработки и передачи информации.

6.2. Виды информации и информационных ресурсов в сфере ГМУ

С тематической и функциональной точки зрения информация бывает организационно-распорядительной, нормативно-правовой, планово-финансовой, социально-экономической, индикативной и т. д. По уровню агрегирования - первичной, структурированной, статистической, аналитической и др. [18].

По правовому режиму доступа информация может быть открытой и ограниченного доступа.

Документированная информация ограниченного доступа подразделяется на информацию, отнесенную к государственной тайне, и конфиденциальную.

Конфиденциальная информация - это документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ.

Персональные данные - это сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность. Персональные данные о гражданах, включаемые в состав федеральных информационных ресурсов, информационных ресурсов совместного ведения, информационных ресурсов субъектов РФ, информационных ресурсов местного самоуправления, а также получаемые и собираемые негосударственными организациями, отнесены к категории конфиденциальной информации.

В действующей нормативно-правовой базе РФ существует более 30 видов тайн (видов конфиденциальной информации). Между ними подчас имеются противоречия, нестыковки, пересечения, что объективно требует совершенствования законодательства в данной сфере.

Фиксируемая (накапливаемая) каким-либо способом информация образует информационные ресурсы.

Информационные ресурсы - это отдельные документы и отдельные массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных и других ИС).

Информационные ресурсы делятся на государственные и негосударственные. Государственные информационные ресурсы РФ формируются в соответствии со сферами ведения (федеральные информационные ресурсы; информационные ресурсы, находящиеся в совместном ведении РФ и субъектов Федерации; информационные ресурсы субъектов РФ). Государственные информационные ресурсы являются открытыми и общедоступными. Исключение составляют ресурсы, включающие документированную информацию, отнесенную законом к категории ограниченного доступа [18].

6.3. Состояние и перспективы информатизации сферы ГМУ

К сожалению, информатизация сферы ГМУ в России происходит в целом весьма хаотично и со значительньм отставанием от требований времени. Так, например, по результатам исследований, проведенных в Санкт-Петербурге, уровень эффективности использования информации в системе управления городом характеризуется следующими данными [18]:

только 10-15 % информации используется для обоснования и принятия решений;

соотношение между входной и выходной информацией в различных системах управления составляет от 4:1 до 40:1;

объем дублирующей информации в системах управления достигает 30 % от ее общего объема.

Основы информационной безопасности

Для достижения целей программы в сфере ГМУ планируется [18]:

На первом этапе:

проведение полномасштабного аудита всех информационных активов и ресурсов федеральных органов государственной власти, анализ зарубежного опыта реализации подобных программ;

будет сформирована система межведомственной координации деятельности органов государственной власти всех уровней в целях развития и массового распространения информационных технологий, разработаны критерии эффективности бюджетных расходов этой области и создан механизм, обеспечивающий их достижение;

будут созданы предпосылки для законодательного обеспечения прав граждан на доступ к открытой информации государственных органов власти и местного самоуправления на основе использования информационных технологий;

начнут реализовываться первые пилотные проекты по переходу к электронному документообороту в государственных и муниципальных органах власти, по развитию инфраструктуры доступа к телекоммуникационным сетям для органов государственной власти и местного самоуправления.

На втором этапе:

будут реализованы организационные мероприятия по расширению и развитию проектов по интерактивному взаимодействию органов государственной власти и местного самоуправления с гражданами и хозяйствующими субъектами;

будут разработаны и приняты изменения и дополнения к действующим нормативным актам, уравнивающие в правах электронную и бумажную форму представления информации в государственные органы и органы местного самоуправления (в частности, в налоговые и статистические органы, органы регистрации имущественных и других прав и т. п.);

будет в основном сформирована единая телекоммуникационная инфраструктура для органов государственной власти и местного самоуправления;

будут разработаны меры, регламентирующие права граждан и обязанности государственных и муниципальных учреждений по принятию к рассмотрению заявок, жалоб и других запросов граждан в электронной форме;

предполагается расширение сферы обязательного для государственных органов применения информационных технологий в сфере взаимодействия государства и общества, позволяющее гражданам реализовать свои конституционные права на получение информации по нормотворческой деятельности, бюджетному процессу, проведению закупок для государственных нужд, процесса управления государственной собственностью и т. д.;

будут развиваться системы внутриведомственного и межведомственного электронного документооборота, включая развитие локальных информационных сетей и интранет, в том числе с использованием открытых международных стандартов;

будет осуществлена разработка и начата реализация мер по оцифровке и ускоренному переводу в открытый доступ всей не запрещенной к открытому распространению, имеющейся у государственных органов информации;

будут разработаны и введены в действие необходимые поправки в процессуальное законодательство, позволяющие осуществлять ряд процессуальных действий с использованием информационных технологий;

На третьем этапе по результатам предыдущих этапов:

будет обеспечено комплексное внедрение стандартизированных систем документооборота;

будет реализовываться концепция представительства органов власти в сети Интернет.

Таким образом, при условии выполнения программы компьютерные технологии к концу первого десятилетия XXI в. станут основой повседневной деятельности органов ГМУ, а компьютерные системы - ее главными инструментами [18].

Аннотация: В лекции раскрываются цели, задачи и принципы работы государства в сфере обеспечения информационной безопасности (как в отношении собственно государственных ресурсов, так и в сфере обеспечения общественной и экономической безопасности на национальном уровне). Также описываются основные положения государственной политики в сфере информационной безопасности в Российской Федерации и перечисляются некоторые механизмы ее реализации.

Предпосылки развития государственного управления в сфере информационной безопасности

Основные задачи государственных органов в сфере информационной безопасности, также как и во многих других сферах, связаны с охраной общественных интересов, предотвращением противоправной деятельности, а также с защитой информации, имеющей государственную важность (военных сведений, информации о космических и ядерных технологиях и т.п.). При этом решение вопросов информационной безопасности в частном секторе экономики, как правило, является прерогативой самих частных компаний и организаций, а вмешательство государства в эту сферу должно быть минимизировано. Таким образом, на практике деятельность органов власти, как правило, концентрируется на решении вопросов информационной безопасности внутри отдельных сфер, которые считаются наиболее важными для обеспечения государственной безопасности и достижения политических целей: вооруженные силы, внешняя разведка, стратегические технологии (например, космические, атомные и военные), государственные финансы, общественная стабильность и некоторые другие. Решению вопросов информационной безопасности в других областях государственными органами, как правило, уделяется меньше внимания. Государственные органы могут решать определенные задачи информационной безопасности, не относящиеся напрямую к защите государственных информационных систем, в тех случаях, когда выгоды от государственного вмешательства существенно превышают затраты и решения, предлагаемые государством, не составляют конкуренции альтернативным решениям (услугам, технологиям, методикам и т.п.), которые предлагаются (или потенциально могут быть предложены) частными компаниями.

Деятельность государства в сфере информационной безопасности, как правило, строится на более общих задачах государственной власти, таких как:

- сохранение суверенитета государства;

- сохранение государственной и политической стабильности в стране;

- сохранение и развитие демократических институтов общества, а также обеспечение прав и свобод граждан;

- укрепление законности и правопорядка;

- обеспечение социально-экономического развития страны и устойчивости финансовой системы;

- участие в жизни международного сообщества.

По своей природе факторы, определяющие состояние информационной безопасности и, соответственно, деятельность государства в этой сфере, подразделяются на:

- политические;

- социально-экономические;

- организационно-технические.

Организационная деятельность государства в сфере информационной безопасности, как правило, сводится к противодействию различным угрозам:

- внешним, таким как деятельность иностранных спецслужб и вооруженных сил, враждебная экономическая и техническая политика отдельных государств, агрессивные рыночные стратегии крупных международных корпораций и финансово-промышленных групп, незаконная деятельность международных преступных и террористических группировок и т.п.;

- внутренним, таким как деятельность криминальных структур в сфере обращения информации, неправомерные действия государственных структур, халатность или целенаправленные нарушения, допускаемые гражданами и организациями при использовании информационных систем и обращении информации, нарушения в работе информационных и телекоммуникационных систем и т.п.

Таким образом, деятельность государства в этой сфере направлена на нейтрализацию существующих угроз информационной безопасности с учетом всех факторов, воздействующих как на сами управляющие государственные структуры, так и на информационные системы .

Общая методология и структура организационного обеспечения информационной безопасности на уровне государств

Для решения основных задач в сфере информационной безопасности действуют все основные органы государственной власти и управления: судебные, органы исполнительной власти, правоохранительные органы, организации и предприятия, которые контролируются государством и имеют доступ к информации, составляющей государственную тайну , и другие.

Для обеспечения информационной безопасности государственные органы выполняют следующие основные функции:

- создают законодательную базу, обеспечивающую защиту базовых прав частных лиц, предприятий и государства, таких как право на защиту частной информации, право на защиту коммерческой и банковской тайны , право на беспрепятственный доступ к информации и т.п. Данная функция осуществляется законодательными органами в сотрудничестве с органами исполнительной власти, общественными организациями, научно-исследовательскими учреждениями и другими заинтересованными участниками;

- осуществляют правоприменительную деятельность, непосредственно реализуют меры по защите информационных ресурсов государственного управления, а также выполняют все функции, необходимые для реализации требований законодательства;

- выполняют судебные функции в отношении лиц, которые допустили правонарушения, связанные с использованием информационных ресурсов, и участвуют в хозяйственных спорах, связанных с нарушениями информационной безопасности.

Функции создания и постоянного совершенствования законодательно-правовой базы, обеспечивающей защиту законных частных, коммерческих, общественных и государственных интересов, реализуются законодательными органами (парламентами) государств. Как правило, все законодательные функции в данной сфере в большинстве стран осуществляются центральными (федеральными) органами законодательной власти, а местные (региональные) органы таких полномочий не имеют. Для создания и поддержания в актуальном состоянии законодательства в сфере информационной безопасности в законодательных органах могут создаваться профильные комитеты и комиссии, которые состоят из членов данного законодательного органа, имеющих некоторые базовые знания и навыки в сфере информационных технологий и правового регулирования вопросов информационного обмена. Кроме того, вопросы совершенствования законодательства в сфере обеспечения информационной безопасности также могут решаться в различных профильных комитетах, подкомитетах и рабочих группах, специализирующихся на смежных проблемах государственного управления и социально-экономического регулирования, таких как:

- оборона;

- национальная безопасность;

- политика в сфере связи, информации и информатизации;

- промышленная и экономическая политика;

- наука и образование

- и других.

Для разработки соответствующих нормативно-правовых актов подразделения (комитеты и подкомитеты) органов законодательной власти могут привлекать для совместной работы ответственных специалистов, руководителей, аналитиков и экспертов, работающих в:

- органах исполнительной власти (министерствах, отвечающих за научное и техническое развитие, т.н. "силовых" министерствах и ведомствах, юридических ведомствах и т.п.);

- частных компаниях, а также общественных и профессиональных организациях, которые занимаются оказанием информационных услуг, поставкой информационно-технических продуктов, специализирующихся на развитии информационных технологий и т.п.;

- научно-исследовательских организациях, специализирующихся на соответствующих проблемах информационных технологий и управления.

Процедуры согласования, принятия и утверждения законодательных актов, а также процедуры контроля за действиями органов исполнительной власти в каждой стране определяются в соответствии с действующим законодательством (конституцией).

Деятельность исполнительных органов государственной власти в сфере обеспечения информационной безопасности направлена на реализацию действующих в государстве законов и непосредственную защиту интересов государственной власти, гражданских прав и прав компаний, осуществляющих хозяйственную деятельность .

Конкретная работа органов исполнительной власти в сфере информационной безопасности, как правило, осуществляется по нескольким относительно самостоятельным направлениям.

- Установление конкретных правил производства, продажи, экспорта, импорта и использования средств защиты информации, а также организация системы контроля за соблюдением действующих законов и установленных правил.

- Лицензирование и сертификация предприятий и организаций, занимающихся производством, продажей установкой и настройкой программных и аппаратных средств защиты информации.

- Осуществление правоохранительной деятельности в сфере защиты информации (уголовного преследования лиц и преступных группировок, совершающих противоправные действия, содержащие признаки уголовных преступлений в соответствии с действующим уголовным законодательством).

- Непосредственное осуществление функций защиты информации в государственных учреждениях и службах (правительство, вооруженные силы, органы внутренних дел и т.п.).

- Разработка государственных стандартов, относящихся к организации и технологиям защиты информации (программным и аппаратным средствам, средствам криптографии и т.п.).

- Поддержка образования и подготовки кадров, а также регулирование деятельности образовательных учреждений (включая установку образовательных стандартов).

- Поддержка научных исследований в сфере информационной безопасности.

- Осуществление международного сотрудничества в сфере защиты информации (взаимодействие с правительствами и правоохранительными органами других стран) как в целях общего развития инфраструктуры информационной безопасности, так и для разрешения отдельных инцидентов (раскрытия преступлений и т.п.).

Судебные функции, как правило, реализуются судами общей юрисдикции, так же как и для всех остальных гражданских и уголовных дел. Специальных судебных инстанций, которые были бы предназначены для рассмотрения дел, связанных с информационной безопасностью (таких как, например, суды по правам человека или военные суды), не существует. При этом могут создаваться судебные лаборатории, специализирующиеся на проведении экспертиз, анализов и исследований различных элементов информационных систем в связи с расследованиями и судебными разбирательствами по делам о нарушениях в сфере информационной безопасности.

Основой организации государственной деятельности в сфере информационной безопасности является национальная политика (доктрина, национальный план, национальная стратегия) информационной безопасности. Этот документ, издаваемый, как правило, главой исполнительной ветви власти (президентом страны) отражает:

- признание государственной властью существенной значимости проблем защиты информации для общества, личности, экономики и самого государства;

- современное понимание общего ландшафта информационной безопасности на национальном уровне: потенциально уязвимые информационные объекты, источники угроз и др.;

- основные направления, в которых государство намерено осуществлять активные действия с целью повышения уровня информационной безопасности на национальном уровне (создание систем безопасности, упорядочивание взаимоотношений различных субъектов, пресечение правонарушений, развитие инфраструктуры и технологий безопасности и т.п.).

В рамках утвержденной государственной доктрины информационной безопасности:

- создаются специализированные правительственные организации, отвечающие за реализацию политики информационной безопасности и решение отдельных задач в этой сфере;

- отдельные правительственные учреждения наделяются специфическими функциями и полномочиями, связанными с управлением информационной безопасностью (как в общегосударственном масштабе, так и в рамках определенных сфер ответственности), а также создаются специальные структурные подразделения, отвечающие за решение вопросов защиты информации и информационной инфраструктуры;

- создается система локальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере защиты информации, а также система государственных стандартов, относящихся к технологиям и организации защиты информации.

Специализированные органы, создаваемые в структуре исполнительной власти для решения задач информационной безопасности на государственном уровне, как правило, подчиняются непосредственно главе исполнительной ветви власти, носят статус федеральных агентств, комитетов или комиссий и наделены правом самостоятельно издавать нормативные акты в рамках имеющихся полномочий, установленных действующим законодательством. Издаваемые таким образом локальные нормативные акты (указы, постановления, инструкции, порядки, правила и т.п.) непосредственно регулируют отношения в сфере создания, распространения и использования средств автоматизации и защиты информации.

Государственная стандартизация технологий и методов, используемых в процессах защиты информации, осуществляется уполномоченными государственными органами с целью упорядочивания знаний о современном состоянии технологий и методов защиты и установления универсальных критериев надежности и функциональности для определенных технологий. Государственная стандартизация позволяет достичь универсальности при оценке используемых технологий и методов и, таким образом, до определенной степени упорядочить многие взаимоотношения, связанные с использованием таких технологий и методов. Стандартизация, осуществляемая отдельными государственными органами, как правило, опирается на существующую систему имеющихся международных стандартов, а национальные органы, занимающиеся стандартизацией, могут принимать участие в разработке международных стандартов. Основными объектами государственной и международной стандартизации могут выступать:

- методы шифрования и криптографической защиты данных;

- технологии идентификации пользователей информационных систем;

- методы аутентификации;

- методы тестирования (проверки) и оценки информационных систем на предмет их защищенности;

а также некоторые другие элементы систем обеспечения информационной безопасности.

Многие выпускники школ, сдающие ЕГЭ по обществознанию, истории, иностранному языку, не знают о некоторых специальностях, для которых нужны перечисленные предметы. Например, что такое государственное и муниципальное управление, кем работать после учебы, какие есть профессии в этой сфере. Эта специальность появилась не так давно, но с каждым годом становится все популярней. Так что же это такое.

Управление

Государственное управление – это действия структур правительственной власти и их должностных лиц, направленные на реализацию выбранного политического курса. Муниципальное управление – действия органов власти на местах. Работает в тех же целях, но на местном уровне.

Главная цель управленческого подхода – обеспечение максимальной эффективности работы государственной системы. Для этого существуют управленческие институты. В России действует принцип разделения властей.

Власть делится на три вида:

- исполнительную (сосредоточенную в руках мэра),

- законодательную (полномочия городского совета),

- судебную (местные суды и подразделения министерства юстиции).

Любое управление осуществляется на определенной территории и связано с группой людей, проживающих на этой территории. Рассмотрим подробнее, что это за профессия и кем можно работать.

Функции

Государственное управление выполняет работу на территории всего государства, а муниципальное – на территории региона. Но это не единственное их различие.

Возможна выработка законов

Принцип разделения властей обязателен

Невозможна выработка законов

Принцип разделения властей необязателен

Интересная особенность! Население небольших городов и сельских поселений часто выражают недовольство уровнем жизни. При этом, инициативность населения на периферии низкая.

Для эффективной работы властей муниципалитетов необходимо искреннее желание населения участвовать в управлении.

Для улучшения жизни необходимо желание населения участвовать в управлении.

Что представляет собой профессия

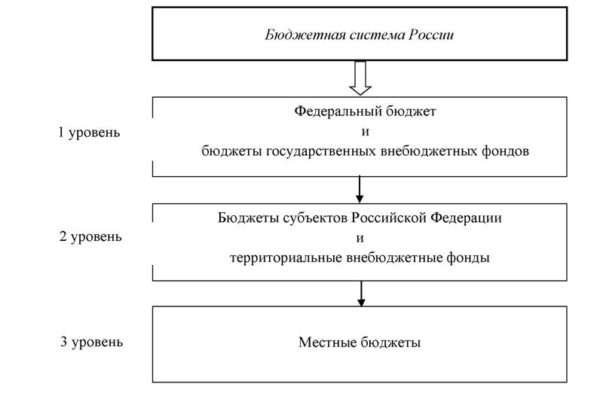

Внутреннее устройство страны подразделяется на 3 уровня:

- федеральный,

- региональный,

- муниципальный.

Это интересно! Что такое управление персоналом и кем можно работать после учебы

Система построена таким образом, что каждый уровень должен решать свои вопросы в пределах своей компетенции. Чтобы эти системы работали эффективно, нужны высококвалифицированные специалисты. Профессия заключается в грамотной организации деятельности властных структур: распределении бюджета, стабилизации экономики, обработки обращений граждан. Организация деятельности может быть различной.

Приведем несколько примеров:

- уборка территорий,

- обеспечение порядка и правовой защиты граждан,

- принятие законодательства.

Эта деятельность осуществляется в интересах граждан для улучшения их качества жизни и сохранения благополучия.

3 уровня бюджета

Специальность

Для осуществления вышеописанной деятельности создана специальность в Вузах и средне-специальных учебных заведениях. Впервые стандарты обучения были выпущены в 1995 году. Тогда были необходимы специалисты, способные стабилизировать ситуацию в стране.

Это интересно! Специальность экономическая безопасность: что это за профессия

В то время желающих обучаться по этой специальности было мало, потому что никто не знал, что она собой представляет. Высококвалифицированные специалисты стали появляться только после 2000-х годов. В настоящее время сфера государственного и муниципального управления пользуется большой популярностью. Получить образование можно в любых крупных городах.

Выпускник этой специальности – менеджер, обеспечивающий оказание государственных услуг на высоком уровне.

Полезное видео: специальность ГМУ

Знания и умения выпускников

Государственная и муниципальная служба – работа сложная. Она требует подкованности во многих сферах.

Что должен знать и уметь выпускник:

- Конституцию РФ, региональные и федеративные законы,

- как осуществляется управление государством,

- находить достоверную информацию и проверять сведения на достоверность,

- политическую ситуацию в стране, экономические и социальные проблемы,

- анализировать, составлять статистику, вести отчетность,

- принимать решения относительно управления.

Также стоит заранее определиться, в какой сфере управления выпускник хочет работать, и потом развиваться в этом направлении.

Кем можно работать

Понятие о том, кем работать с полученным дипломом, у многих довольно размытое.

Куда пойти работать после учебы молодому специалисту:

- Администрация любого уровня. Даже администрация президента при соответствующей квалификации.

- Комитеты исполнительной власти, которые занимаются вопросами жизни граждан. Например: органы соц. защиты, охрана здоровья, ЖКХ.

- Органы законодательной власти. Например: народное собрание, верховные советы, или даже Государственная Дума.

- Ведомства, отвечающие за внешние экономические связи.

- Органы надзора. Например: налоговая служба, правовая защита.

- Комитеты, отвечающие за оказание гос. услуг населению.

Это интересно! Специальность финансы и кредит: кем можно идти работать

Можно остаться преподавать в университете. Кроме того, некоторые коммерческие организации предпочитают брать на работу кадры с дипломом по данной специальности. Выбор того, кем работать после обучения большой.

- секретарь директора,

- начальник отдела кадров,

- налоговый инспектор,

- советник,

- специалист,

- работник ЖКХ,

- депутат.

Секретарь директора

Изучаемые предметы

Дисциплины определяются в зависимости от квалификации и сферы профессиональной деятельности.

Список основных изучаемых дисциплин для 1-го курса выглядит так:

- иностранный язык,

- история России,

- теория государства и права,

- философия,

- введение в специальность,

- психология,

- теория управления,

- политология,

- русский язык и культура речи,

- финансы,

- математика,

- физическая культура,

- логистика,

- административное право,

- конституционное право,

- социология,

- безопасность жизнедеятельности.

Какие экзамены сдают

Обязательные предметы при сдаче ЕГЭ – русский язык и математика. Другие экзамены каждый вуз выбирает самостоятельно.

Предметы, которые может выбрать вуз:

- обществознание,

- иностранный язык,

- история,

- информатика.

Узнавать, какой требуется сдавать предмет, нужно в конкретном вузе.

Студенты

Всего в Российской Федерации занимаются подготовкой студентов по специальности государственное и муниципальное управление 408 вузов в разных городах. Обучение проводится по формам: очная, заочная, очно-заочная.

Бюджетные места найти можно, но далеко не все вузы их предоставляют. Стоимость учебы от 45 до 500 тысяч в год. Срок обучения по программе бакалавриата – 4 года, магистра – 2 года. Если хорошо зарекомендовать себя во время учебы, шансы на поступление в магистратуру и аспирантуру значительно повысятся.

Можно выучиться и в среднем специальном заведении. Но при таком образовании закрыт доступ к некоторым должностям. Например, нельзя будет стать чиновником. Для поступления в учебное заведение высшего звена при наличии среднего специального образования, требуется пройти собеседование.

Вакансии

В интернете можно найти много вакансий в разных направлениях. Чтобы выбрать, кем можно работать, нужно лишь определить для себя приоритеты. Если в приоритете — карьерный рост, то можно поискать себе должность в государственных структурах, если хороший заработок – в частных фирмах.

Обратите внимание! Частные компании заинтересованы в том, чтобы брать на работу людей с дипломом данной специальности.

Примеры того, какие можно найти вакансии, связанные с государственным и муниципальным управлением в Москве:

- менеджер ресторана,

- руководитель отдела,

- директор магазина,

- экономист,

- главный специалист.

Но прежде чем можно будет рассчитывать на хорошую должность, придется набраться опыта. В начале деятельности, когда опыта нет, больших заработков ждать не стоит. Многие начальники, получающие приличный доход, начинали чуть ли не с волонтерской деятельности. В центральных областях первое время зарплата будет около 20-25 тысяч рублей, на периферии – около 15 тысяч рублей.

В этой профессии опыт имеет огромную значимость. Обычный клерк во время работы будет осваивать навыки, которые в будущем помогут дорасти до руководителя или депутата, причем любого уровня.

Полезное видео: отзывы студентов направления ГМУ

Отзывы

Сфера государственного и муниципального управления довольна обширна, поэтому отзывы о ней могут сильно различаться в зависимости от пережитого опыта. Но практически все работники этой профессии пишут о маленькой зарплате на старте и опыте во многих направлениях деятельности.

Чтобы добиться успехов в данной сфере, нужно обладать сильным характером, чувством ответственности, целеустремленностью, умением находить выход из сложных ситуаций. Но главное – нужно точно поставить цель, иначе успеха не добиться.

Всемирная паутина — это настоящий мир со своими законами и правилами. Люди знакомятся в сети, общаются, работают, совершают покупки. И, к сожалению, преступники в этом мире тоже существуют. А значит, должны существовать и люди, которые борются с мошенничеством, кибератаками и воровством. Именно этим и занимается специалист по информационной безопасности, и в современном мире эта работа очень важна, хоть и мало заметна простым людям. Эта профессия предполагает обеспечение защиты конфиденциальности информации в сети, предотвращение утечек информации и борьбу с атаками хакеров.

Подробнее о том, чем занимается специалист в сфере информационной безопасности

Это крайне востребованная профессия. Посудите сами: хакер может получить доступ к вашей банковской карте, взломать базу данных банка, например, получить личную информацию об определенных людях, начать их шантажировать. И всё это приводит к неприятным последствиям. Поэтому данные специалисты всегда востребованы, их штат постоянно расширяется, причем как в частных, так и в государственных компаниях.

Специалист по защите информации работает в тесной связке с тестировщиками и программистами, поэтому в первую очередь должен быть знаком с их работой. Он должен с легкостью заменять любого IT-специалиста, ведь чтобы знать, как что-либо взломать, надо знать, как этот механизм устроен и функционирует. Это огромный объем знаний.

Для того чтобы быть готовым к любой внештатной ситуации, данный специалист обязательно проводит аналитическую работу с пользователями системы для выявления слабых сторон и их укрепления. Безопасность давно стала сложной, многоуровневой: отпечаток пальца, пароль, сканирование лица — всеми этими настройками, разумеется, тоже занимается специалист по ИТ безопасности.

Уровень заработной платы

Мы уже сказали, что эта работа сопровождается постоянным стрессом и очень высоким уровнем ответственности. Но и уровень заработной платы этому соответствует. Он колеблется в среднем от 50 до 150 тысяч рублей в зависимости от региона. Российские специалисты IT-технологий очень ценятся за границей, и уровень заработной платы там, разумеется, в разы выше.

Где учиться?

Эта профессия подразумевает много фундаментальных знаний, поэтому требуется наличие профильного высшего или среднего профессионального образования, например, в Академии Федеральной службы безопасности. Можно пройти переквалификацию и получить данную специальность, но в таком случае базовое образование должно все же быть связано со сферой IT-технологий.

Необходимые личные качества

Для того чтобы стать успешным в данной профессии, нужно не только пройти обучение, а еще и обладать рядом личных качеств:

- Ответственность. Чем больше компания, тем выше уровень ответственности.

- Стрессоустойчивость. Занимая эту должность, человек не может предугадать все действия мошенников, поэтому всегда надо быть готовым к удару в спину, ведь эта деятельность — своего рода постоянная невидимая война, которая, к сожалению, никогда не заканчивается.

- Способность мыслить критически. Вы должны уметь быстро и самостоятельно принимать очень важные решения, ведь советоваться бывает некогда, а промедление может привести к поражению.

- Способность к монотонной работе. Эта работа также предполагает множество отчетов, проверок.

Кроме того, необходимо уметь работать в команде. А ещё потребуется желание развиваться и постоянно узнавать что-то новое. Наверное, это самое важное! Ведь хакерские атаки с каждым разом становятся все сложнее и сложнее, а специалист по ИТ безопасности должен быть на один, а то и два шага впереди.

Ежедневная программа саморазвития Викиум поможет получить или улучшить все необходимые для работы навыки и качества. А специальная надстройка к ежедневным тренировкам, которая называется Викиум.ПРОФЕССИЯ, поможет стать лучше в своей сфере.

Читайте также: