Реорганизация судов как часть губернской реформы

Обновлено: 16.06.2024

Губернская реформа 1775 года — это реформа местного самоуправления, направленная на разукрупнение губерний.

Решение о ее проведении было принято правительством императрицы Екатерины II. Причиной для принятия решения послужила несостоятельность местной власти, обнаружившаяся в ходе восстания Емельяна Пугачева в 1773-1775 годах.

Имея разветвленную сеть государственных органов в областях, правительство долгое время не могло подавить восстание, навести порядок на местах. Привыкшие к неограниченной власти чиновники не выполняли требования центрального аппарата, творили произвол.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

К моменту начала реформы в России существовало 20 губерний. Каждая из них делилась на провинции, а каждая из провинций – на уезды. Главным органом управления губернии были канцелярии. Во главе стояли воеводы.

Какие преследовала цели

К основным целям, поставленным перед реформаторами, относились:

- Укрепление власти на местах.

- Построение эффективной вертикали власти.

- Усовершенствование процесса сбора налогов.

- Упорядочивание административно-территориального деления.

Реализовать эти цели без поддержки дворянства было невозможно. Понимая это, Екатерина сделала упор на пропагандистскую работу в этом направлении. Кроме того, правительством была запланирована унификация системы правления на местах.

Унификация системы местного управления состояла, в том числе, в устранении выходящих за рамки традиционных способов организации образований. Так, предполагалось упразднить Запорожскую Сечь, ликвидировать автономию казачества, ввести на Дону гражданское правительство.

Суть реформы императрицы Екатерины 2

Сущность реформы, одобренной Екатериной, состояла в изменениях структуры административного деления, усовершенствовании судебной и финансовой систем. В ее содержание входило:

Структура управления в результате реформы, схема

В результате произведенных изменений сформировалась новая структура административного управления и судебной власти.

У государственных органов власти на местах определились границы их полномочий. Каждое сословие получило вертикаль судебных органов, управляющих. Был введен целый ряд новых институтов и должностей:

- генерал-губернатор, руководивший генерал-губернаторством, подчинявшимися ему губернаторами;

- городничий, отвечавший за поддержание общественного порядка в городе, руководивший полицией;

- капитан-исправник, председательствующий в земском суде;

- Приказ общественного призрения — орган, контролирующий школы, госпитали, приюты;

- Казенная палата, распределяющая финансы, ведущая сбор налогов в уезде.

Город стал административной единицей. Крупные поселения поделили на кварталы, за каждым кварталом закрепили квартального надзирателя.

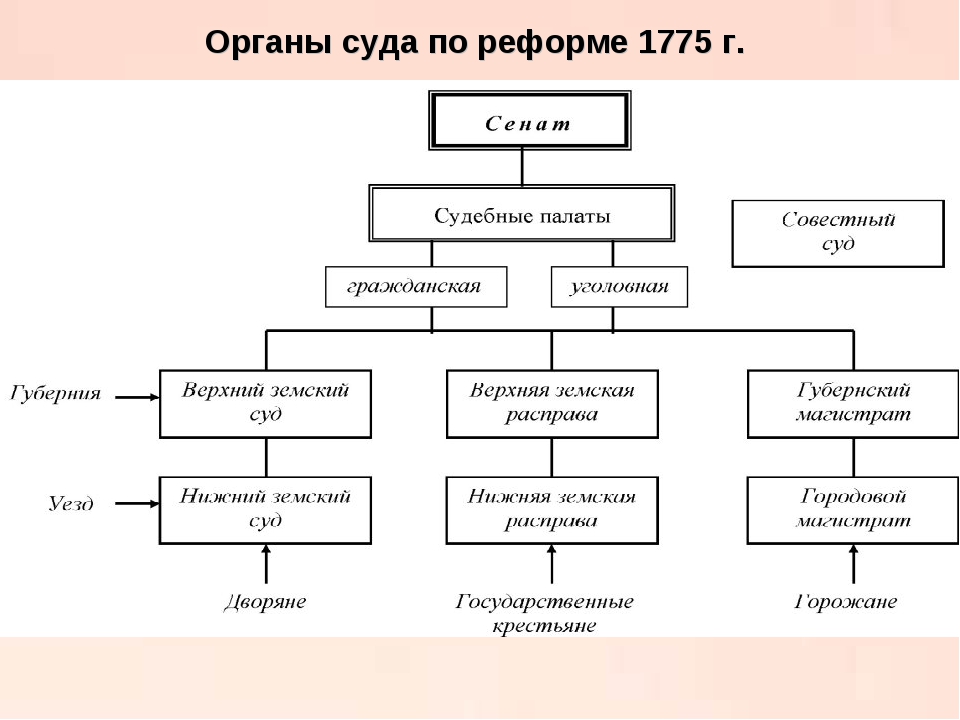

Новая структура судебной власти

Все судебные органы разделили на 3 сословные категории. Каждая из этих категорий дополнительно была поделена на 2 уровня: губернский, уездный.

Высшей инстанцией стал сенат, судивший государственных преступников, разбиравший особо важные дела. В его состав входили 2 палаты: Гражданская и Уголовная. Все нижестоящие органы имели такое же деление.

На уровне губернского суда решались споры между представителями разных уездов. На уровне уездного разбирались внутриуездные и городские тяжбы.

Особым органом судебной системы выступал Совестной суд. В него входило 6 человек: по 2 от каждого из сословий. Орган занимался урегулированием разногласий между представителями разных сословий.

Историческое значение губернской реформы

Реформа Екатерины II имела большое значение для страны, так как ее следствием стало кардинальное изменение структуры управления. Дворяне получили власть на местах, начали проявлять заинтересованность в экономическом развитии своих уездов.

Для всей страны были разработаны единые нормы административного-территориального деления и управления, что позволило укрепить центральную вертикаль власти, создать стройный управленческий аппарат.

Впервые в России появился законодательный акт, определяющий деятельность суда и органов государственного управления. Историки оценивают это событие как логическое завершение реформы Петра I, запущенных им изменений.

Созданная правительством Екатерины система управления в ходе истории доказала свою эффективность, просуществовала еще долгое время — вплоть до событий, связанных с распадом Российской империи.

Екатерина 2 не зря объявляла себя идейной преемницей Петра Великого – ее политика шла в схожем русле. В частности, императрица стремилась устроить жизнь во всем государстве по единому образцу и максимально контролировать ее. Губернская реформа 1775 года служила этой же цели.

Причины и предпосылки

Цели и средства реформы

Губернская реформа 1775 года преследовала цели:

- Укрепление местной власти для борьбы с восстаниями и беспорядками.

- Выстроить эффективную вертикаль власти, для управления на местах.

- Упорядочивание процесса сбора налогов.

Для решения этих целей Екатерина 2 выделила дворянство в качестве господствующего класса. Дворяне теперь были лично заинтересованы в порядке на своих землях, в результате чего они должны были сами управлять на местах с большей эффективностью, прежде всего, в вопросах сохранения порядка. Важное изменение в этом плане — лишение казачества части своих привилегий. Так, в 1775 года на Дону была запрещена “Запорожская Сечь” и казацкое управление. На этих землях вводилось управление, сопоставимое с управлением всей страной.

Проведение

В 1782 году реформа была распространена и на Малороссию, где незадолго до этого Екатерина II упразднила гетманство.

Кратко о сути и содержании губернской реформы

Петра I Великого

I Этап

Разделение в результате губернской реформы 1708

- Московская — 39 уездов;

- Ингерманландская (позднее Санкт-Петербургская) — 29 уездов;

- Киевская — 56 уездов;

- Смоленская (упразднена в 1713, восстановленая в 1726) — 17 уездов ;

- Архангелогородская — 20 уездов ;

- Казанская — 71 уезд ;

- Азовская — 77 уездов;

- Сибирская — 30 городов;

- Нижегородская (с 1714) — 7 городов;

- Рижская (с 1713) — 9 городов;

- Астраханская (с 1717) — 10 городов.

II Этап

Главы административных уровней в результате губернской реформы

Северная война близилась к концу, появилась возможность продолжить реформу, а создаваемые Петром I коллегии должны были опираться на областные органы власти.

7 декабря 1718 года Пётр I утвердил решение Сената о дальнейшем преобразовании губерний. С июля 1719 года новые правила вводились в Санкт-Петербургской губернии, а с 1720 года — в остальных. По новому учреждению в Санкт-Петербургской губернии были образованы 14 провинций. Каждая провинция делилась на 5 дистриктов (уездов), состоявших из 1500—2000 дворов.

Система управления

Губернаторы назначались царскими указами только из числа близких к Петру I дворян и сами подбирали себе помощников, контролирующих отрасли управления:

- обер-комендант — военное управление;

- обер-комиссар и обер-провиантмейстер — губернские и другие сборы;

- ландрихтер — губернская юстиция, финансовые межевые и розыскные дела;

- обер-инспектор — сборы налогов с городов и уездов.

Губернские административные органы были встроены в общую систему

Провинциальные воеводы занимались розыском сбежавших крестьян и солдат, строительством крепостей, сбором доходов с казенных фабрик, осуществляли полицейские и судебные функции. Воеводы и администрация провинций назначались Сенатом и подчинялись непосредственно коллегиям. Четыре коллегии (Камер, Штатс-контор, Юстиц и Вотчинная) располагали на местах собственными камеристами (контроль за налогами), комендантами и казначеями.

Главой провинции обычно был воевода, земских комиссаров ведали в уезде финансовым и полицейским управлением.

Крупные города губерний обладали отдельной городской администрацией — магистратами.

Провинции в свою очередь были разделены на дистрикты, управлявшиеся земскими комиссарами. Таким образом, областная реформа разделила местное самоуправление на три звена: губерния, провинция, дистрикт.

Общая схема органов управления

После окончания реформ центрального и церковного управления, а также городской реформы, получилась широкая структура административных органов, часть из которых дублировала функции друг друга, но в целом была более мобильной в плане решения возникающих проблем. Ознакомиться со схематичным изображением органов власти и управления можно в таблице сбоку.

Административная часть

- Генерал-губернаторство – объединяло в себе несколько губерний.

- Губерния – состояла из 10-12 уездов, 350-400 тысяч душ

- Уезд – минимальная административная единица, 20-30 тысяч душ

- Город – центр уезда (ввиду недостаточного количества больших городов, часть деревень была переименована в города, хотя на деле осталась населенными пунктами с небольшим количеством жителей и отсутствием инфраструктуры)

Губернатор, опираясь на губернское правление, управлял конкретной губернией и назначался личным императорским указом. Ему отчитывались главы учреждений, каждое из которых отвечало за определенные функции:

- Казенная палата – финансовые дела, сбор налогов, распределение средств внутри губернии.

- Приказ общественного призрения – надзор за социальными объектами: школы, больницы, приюты и т.д.

- Городничий – руководил полицией и отвечал за общественный порядок в городе, избирался дворянством.

- Капитан-исправник – главный уездный чиновник, руководил местной полицией, избирался дворянством. Председательствовал в нижнем земском суде.

- Город – выделился в специальный административный отдел. Подразделялся на части, а они в свою очередь на кварталы. Полицейский надзор осуществлялся частными приставами и квартальными надзирателями соответственно.

Наместничество

Поскольку Губернатор по новой реформе получал практически безграничную власть, Екатерина 2 систему ограничения — наместничества. Наместником назывался генерал-губернатор, который контролировал работу государственных учреждений, но, прежде всего, управлял губернской армией. Обычно генерал контролировал 2-3 губернии. Он назначался лично императором и подчинялся только ему. Некоторые авторы называют местничество надстройкой, которая реальной власти не имела, но это не так. Генерал-губернатор осуществлял контроль.

В 1775 году было создано всего 2 генерал-губернаторства (наместничества): Смоленское (генерал Глебов) и Тверское (генерал Сиверс). Эксперимент оказался удачным. Начиная с 1777 года начали появляться новые наместничества, а к 1779 году крупнейший из них были: Владимирское, Псковское, Могилёвское, Нижегородское, Полоцкое, Ярославское, Рязанское, Орловское и другие.

Результаты

Система губерний выдержала проверку временем – с незначительными изменениями она действовала до 1917 года. Она способствовала созданию простой вертикали власти на уровне крупных и средних административных единиц (монарх – губернатор – исправник), унификации системы управления и судопроизводства по всей стране, лучшей контролируемости отдаленных районов. От центральных органов на уровень губерний передавался ряд полномочий (в частности, содержание дорог, охрана правопорядка, содержание школ, больниц, приютов).

Судебная часть

Реформирование судебной системы должно было выстроить последовательную систему учреждений, решающих вопросы в собственном месте расположения и рассматривающих апелляции нижестоящих инстанций.

- Сенат – остался высшей судебной инстанцией, подразделялся на Уголовную палату и Гражданскую палату. Соответственно каждый из нижестоящих органов подразделял дела на уголовные и гражданские (казенные).

- Верхний земский суд – осуществлял надзор за соблюдением законов в губернии. Занимался преимущественно решением споров дворян и рассмотрением апелляций нижестоящих органов.

- Нижний земский суд (уездный суд) – контролировал выполнение законов в уездах и решение разногласий между дворян. В нем председательствовал капитан-исправник и 2-3 выборных заседателя.

- Верхняя расправа – рассматривала апелляции из нижних расправ и судила государственных крестьян в губернии

- Нижняя расправа – разбирала дела крестьян в уездах.

- Губернский магистрат – принимал апелляции из городских магистратов и рассматривал тяжбы между горожанами

- Городской магистрат – рассматривал судебные разбирательства между горожанами.

- Совестный суд – был создан для разгрузки прочих судебных учреждений, должен был примирять судившихся вне сословных ограничений – разбирал дела, не имеющие существенной важности и опасности. Состоял из шести членов, по двое от крестьян, горожан и дворян.

Для каждой категории судебных органов должны были выбираться соответствующие сословные представители, однако фактически вышестоящее дворянство регулярно вмешивалось в их работу.

Процесс административно-территориального реформирования растянулся почти на десять лет и завершился к 1785 году.

Для наглядности ниже приведена краткая схема административных и судебных учреждений, образовавшихся в результате Губернской реформы 1775 года

Историческое значение

Историческое значение губернской реформы 1775 года заключается в изменении структуры местного управления страной. Эта структура имела как положительные так и отрицательные моменты. Если же рассматривать общие изменения, то изменилось:

- Ликвидированы провинции, но из-за расширения количества административных единиц меньше государственных структур не стало.

- Дворяне получали власть в уездах (на местах). Теперь они лично были заинтересованы в развитии уездов. Дворяне стали сословием, на которое опиралась власть для управления страной.

- На всей территории Российской Империи вводились единый нормы управления: казачьи старшины приравнены к дворянам (1783 год), крепостное право утверждено на Украине (1775-1783).

Схема

Губернская реформа Екатерины II — 1775 год

Литература

Т. 1 : Реформа 1727 года. Областное деление и областные учреждения 1727—1775 гг. — М., 1913. — 472 с. Т. 2 : Органы надзора. Чрезвычайные и временные областные учреждения. Развитие мысли о преобразовании областного управления. Упразднение учреждений 1727 г. — М.; Л., 1941. — 304 с.

- Павлова-Сильванская М. П. Социальная сущность областной реформы Екатерины II // Абсолютизм в России (XII—XVIII вв.) : сборник статей к 70-летию со дня рождения и 45-летию научной и педагогической деятельности Б. Б. Кафенгауза / ред. Дружинин Н. М.. — М.: Наука, 1964. — С. 460—491.

Кол-во блоков: 14 | Общее кол-во символов: 11930

Количество использованных доноров: 5

Информация по каждому донору:

240 лет назад, 18 ноября 1775 г., был издан манифест о новом областном делении России. Российская империя разделилась на 50 губерний. Первые 8 губерний были образованы по указу Петра I в 1708 году. Императрица Екатерина II продолжила реформу. Вместо губерний, уездов и провинций вводилось деление страны на губернии (300-400 тысяч человек) и уезды (20-30 тысяч человек), в основе лежал принцип численности податного населения.

Во главе администрации стоял наместник или генерал-губернатор, подведомственные Сенату и прокурорскому надзору, возглавляемому генерал-прокурором. Во главе уезда стоял капитан-исправник, который выбирался 1 раз в 3 года уездным дворянским собранием. Губернское деление просуществовало в России до 1920-х годов, когда губернии были заменены на области, края и округа.

Областная реформа Петра

С конца 1708 г. Пётр начал осуществлять губернскую реформу. Осуществление этой реформы было вызвано необходимостью совершенствования системы административного деления, которое во многом устарело к началу XVIII века. В XVII веке территория Московского государства делилась на уезды — округа, имевшие с городом тесные хозяйственные связи. Во главе уезда стоял воевода, присланный из Москвы. Уезды по своему размеру были чрезвычайно неравномерны — иногда очень крупные, иногда очень маленькие. В 1625 году число уездов составляло 146, помимо которых существовали волости. К XVIII веку отношения между центром и провинцией стали крайне сложными и запутанными, а управление уездами из центра — крайне громоздким. Другой важной причиной проведения областной реформы Петра I была необходимость создания новой системы финансирования и материального обеспечения вооруженных сил для успешного ведения войны.

В 1719 году царем Петром была проведена ещё одна реформа административного деления. Губернии были разделены на провинции, а провинции, в свою очередь — на дистрикты. Во главе провинции стоял воевода, а во главе дистрикта — земский комиссар. Согласно этой реформе высшей областной единицей Российской империи становилась провинция, а губернии выполняли роль военных округов. В 1719 г. была учреждена Ревельская губерния. 1725 г. Азовская губерния была переименована в Воронежскую.

В дальнейшем, вплоть до 1775 года, административное устройство оставалось относительно стабильным с тенденцией к разукрупнению. Так, в 1744 году были образованы две новые губернии — Выборгская и Оренбургская. Губернии образовывались в основном на новых территориях, в ряде случаев происходило выделение нескольких провинций старых губерний в новые. К октябрю 1775 года территория России делилась на 23 губернии, 62 провинции и 276 уездов.

Реформа Екатерины II

Необходимость реформы была связана с теми же причинами, что и во времена Петра. Реформа Петра была незавершенной. Необходимо было укрепить местную власть, создать четкую систему. Крестьянская война под предводительство Пугачева также показала необходимость укрепления власти на местах. Дворяне жаловались на слабость местных властей.

Деление на губернии и уезды осуществлялось по строго административному принципу, без учета географических, национальных и экономических признаков. Основной целью деления было решение налоговых и полицейских дел. Кроме того, в основу деления был положен чисто количественный критерий — численность населения. На территории губернии проживало около трехсот-четырехсот тысяч душ, на территории уезда — около двадцати-тридцати тысяч душ. Старые территориальные органы ликвидировались. Упразднялись провинции, как территориальные единицы.

Во главе губернии стоял губернатор, назначаемый и смещаемый императором. Он опирался на губернское правление, в которое входили губернский прокурор и два сотника. Финансовые и фискальные вопросы в губернии решала казенная палата. Вопросами здравоохранения, образования ведал приказ общественного призрения.

Надзор за законностью в губернии осуществлял губернский прокурор и два губернских стряпчих. В уезде те же задачи решал уездный стряпчий. Во главе уездной администрации находился земский исправник (капитан-исправник), избираемый уездным дворянством, и коллегиальный орган управления — нижний земский суд (в котором кроме исправника действовали два заседателя). Земский суд руководил земской полицией, наблюдал за проведением в жизнь законов и решений губернских правлений. В городах была учреждена должность городничего. Руководство несколькими губерниями передавалось генерал-губернатору. Ему подчинялись губернаторы, он признавался главнокомандующим на территории генерал-губернаторства, если там в данный момент отсутствовал монарх, мог вводить чрезвычайное положение, непосредственно обращаться с докладом к царю.

Таким образом, губернская реформа 1775 г. усилила власть губернаторов и разукрупнила территории, упрочила положение административного аппарата на местах. С той же целью при Екатерине II были проведены и другие реформы: создавались специальные полицейские, карательные органы и преобразовывалась судебная система. Из негативных моментов можно отметить отсутствие экономического значения, рост бюрократического аппарата и сильный рост расходов на него. В целом расходы на содержание бюрократического аппарата за годы правления Екатерины II выросли в 5,6 раз (с 6,5 млн. руб. в 1762 г. до 36,5 млн. руб. в 1796 г.) — намного больше, чем, например, расходы на армию (в 2,6 раза). Это было больше, чем в любое другое царствование в течение XVIII—XIX столетий. Поэтому в дальнейшем систему губернского управления постоянно совершенствовалась.

В связи с тем что в первой половине XVIII века в России резко возросла вероятность крестьянских бунтов, императрицей Екатериной II был предпринят ряд мер по их предотвращению, одним из которых стала губернская реформа 1775 года. Этим шагом она сумела осуществить более четкое деление государства на административные единицы, размер которых зависел от количества налогоплательщиков (податного населения). Среди них наиболее крупными стали губернии.

Предшествующая реформа

Административное преобразование подобного рода не явилось для России чем-то новым, поскольку еще в 1708 году ей предшествовала губернская реформа, проведенная Петром I. Именно она внесла радикальные изменения в жизнь общества. Преследуя ту же цель ‒ осуществление наиболее полного контроля за всем происходящим в стране, государь учредил 8 губерний: Московскую, Казанскую, Смоленскую, Азовскую, Сибирскую, Архангелогородскую, Киевскую, а также Ингерманландскую, которая спустя два года была переименована в Санкт-Петербургскую.

Каждую из этих административных единиц возглавляли губернаторы, назначавшиеся царем. Чиновниками столь высокого ранга становились наиболее приближенные к нему лица, в руках которых сосредоточивалась вся военная, гражданская и судебная власть. Кроме того, они же получали право распоряжаться финансами вверенных им губерний. Предоставление столь обширных полномочий налагало на губернаторов и большую ответственность.

Деление территории государства по статистическому принципу

Проведение губернской реформы, начатой Петром I, осуществлялось в несколько этапов и растянулось на длительный срок. Так, по истечении трех лет после ее начала к названным выше губерниям прибавились еще три: Астраханская, Нижегородская и Рижская. Кроме того, в 1715 году были внесены существенные изменения в сам порядок организации местного самоуправления. В частности, было осуществлено деление губерний на более мелкие административные единицы ‒ провинции. Они формировались по статистическому принципу, то есть исходя из количества дворов.

Стараясь еще более упростить механизм управления государством, в 1719 году Петр I разделил провинции на уезды, общее количество которых по стране достигло двух с половиной сотен. Управлять ими он поставил местных воевод. По тем временам этот комплекс мер выглядел новаторским и далеко не всеми членами общества был встречен с одобрением, но перечить государю никто не посмел.

Основная задача екатерининской реформы

Возвращаясь к губернской реформе 1775 года, отметим, что Екатерине II пришлось осуществлять ее на значительно большей территории, чем в свое время Петру I, поскольку за истекшие десятилетия границы России были существенно раздвинуты присоединением к ней новых земель. В результате начатые ею административные преобразования должны были коснуться 23 губерний, разделенных на 66 провинций, состоявших, в свою очередь, из 180 уездов. Суть губернской реформы, начатой в 1775 году, состояла в повышении эффективности управления государством за счет увеличения числа административных центров. Забегая вперед, отметим, что в результате проведенной реформы их стало почти вдвое больше.

Предполагавшаяся численность губернских и уездных жителей

Однако формирование губерний и уездов (провинции этой реформой упразднялись) предполагалось производить без учета географических, экономических, национальных или еще каких-любо иных особенностей. В основу был положен лишь сугубо административный принцип, предполагавший максимальную адаптацию бюрократического аппарата к исполнению полицейских и фискальных функций.

При формировании административных единиц учитывалось лишь количество населения, проживавшего на данной территории. Так, согласно принятым нормам в каждой губернии должно было насчитываться 400 тыс. жителей, а в уезде ‒ порядка 30 тыс. Кроме того, предполагалось реформирование прежних органов местного самоуправления, крайне ослабленных мероприятиями, проводившимися во времена царствования Петра II (1728), а также императрицы Елизаветы Петровны (1760).

Управление губерниями

В соответствии с нормами, положенными в основу губернской реформы Екатерины II, самые крупные административные единицы управлялись губернаторами, которые назначались на должность и отстранялись от нее лишь непосредственно императором. Их ближайшими помощниками являлись члены губернского правления ‒ прокурор и два сотника.

Предполагалось также создание казенных палат ‒ структур, в ведении которых находился широкий круг вопросов, связанных с финансами и налогообложением. Кроме них в каждой губернии должны были быть приказы общественного призрения, в ведении которых находились учреждения народного образования и здравоохранения. Контроль же над соблюдением законности на всей подведомственной территории осуществлялся прокурором с двумя предоставленными в его распоряжение стряпчими.

Структура уездной власти

Реформа, предпринятая императрицей Екатериной II, затронула также и административную сторону жизни уездов, для управления которыми местные дворянские собрания должны были избирать земских исправников, в помощь которым придавались два заседателя. Кроме того, в каждом уезде создавались земские суды, являвшиеся коллегиальными органами управления.

В их обязанности, кроме общего наблюдения за порядком в уезде, входило обеспечение контроля над деятельностью полиции. Им же предписывалось осуществление мер по проведению в жизнь решений, принятых вышестоящими органами. Губернской реформой 1775 года предусматривалось также учреждение должности городничего, возглавлявшего административно-полицейскую власть уездных городов.

Кто такие генерал-губернаторы?

Кроме всех перечисленных выше властных структур, указом Екатерины II была введена должность генерал-губернатора. Занимавшие ее чиновники осуществляли управление крупными регионами, включавшими в себя сразу несколько губерний. При отсутствии императора на подконтрольной им территории они получали самые широкие полномочия, вплоть до введения там чрезвычайного положения. Кроме того, во всех необходимых случаях им предоставлялось право напрямую обращаться к нему для получения дополнительных указаний.

Задуманная, но не осуществленная часть губернской реформы

Как явствует из ряда архивных документов, первоначальный замысел Екатерины II несколько отличался от того, что удалось претворить в жизнь. Так, еще в 1769 году членами комиссии, разрабатывавшей основные ее положения, предпринимались попытки вывести суды из подчинения губернских властей. Однако сложности, связанные с необходимостью создания в этом случае громоздкой многоступенчатой структуры, завершавшейся Сенатом как апелляционной инстанцией, заставили их отказаться от задуманного.

Кроме того, изначально суть губернской реформы состояла в учреждении так называемых сословных судов, отдельно формировавшихся для дворян и для всех тех, кто принадлежал к низшим социальным слоям общества. Но в процессе обсуждения среди членов рабочей комиссии нашлись сторонники всеобщего открытого и гласного судопроизводства.

В итоге непреодолимые противоречия между их требованиями помешали выводу судов из-под контроля органов местного самоуправления. Причина заключалась в том, что дворянам для защиты в суде их интересов было необходимо вмешательство администрации, и это прекрасно понимали члены рабочей комиссии. Тем не менее большинство положений разработанной ими губернской реформы было проведено в жизнь и послужило упрочению централизованной власти и государственной стабильности в целом. Особенно это коснулось судопроизводства.

Значение губернской реформы для российской Фемиды

Споры, возникшие между сторонниками демократических судов и хранителями дворянских привилегий, закончились в пользу последних. На основе четкого разделения граждан по социальному признаку в городах империи стали создаваться закрытые дворянские суды. Рассмотрение дел и принятие решений осуществлялись судьей и двумя заседателями, которые избирались местным дворянским собранием сроком на три года.

Кроме того, губернской реформой 1775 года вводились Верхние земские суды, состоявшие из двух департаментов ‒ гражданского и уголовного. На них возлагались функции апелляционных инстанций. Во главе каждого из этих департаментов стоял председатель и его заместитель ‒ два человека, назначенные лично императором. Им предоставлялось право проведения ревизий с целью контроля над деятельностью губернских и уездных судов.

В городах Российской империи были учреждены магистраты, являвшиеся низшими судебными инстанциями. Их состав, включавший в себя двух председателей и двух заседателей, также избирался сроком на три года. Все апелляции по вынесенным ими решениям подлежали рассмотрению в губернских магистратах.

Что же касается крестьян, то их судили в так называемых уездных расправах, состоявших из чиновников, назначенных местными властями. Вынесенные ими решения как по гражданским, так и по уголовным делам в случае необходимости поступали на апелляцию в верхние (губернские) расправы. Высшим же судебным органом России тогда и в последующие годы являлся Сенат.

Итоги реформы 1775 года

Основная цель губернской реформы, заключавшаяся, по мнению исследователей, в упрочении централизованной государственной власти за счет создания более эффективных органов местного самоуправления, а также разделении судебных и исполнительных органов власти, была достигнута. Благодаря ней все сословия граждан Российской империи, за исключением крепостных крестьян, получили возможность принимать более активное участие в управлении на местах.

Кроме того, благодаря реформе, осуществленной Екатериной II, удалось в значительной степени сократить аппарат высшей государственной власти, упразднив почти все коллегии, созданные еще во времена Петра I. Исключение было сделано лишь для трех из них, наиболее важных ‒ Военной, Адмиралтейской и Иностранной. Функции же всех остальных были переданы органам местного самоуправления.

Заключение

Трудно переоценить значение екатерининской губернской реформы. Год ее проведения в жизнь стал переломным моментом в централизации российской государственной власти. По мнению исследователей, разделив территорию страны на отдельные административные единицы, она в значительной степени расширила возможности управления ее многочисленными регионами. Немаловажную роль сыграла в те годы и реорганизация судебной системы, а также создание целого ряда органов, призванных осуществлять полицейские, а при необходимости и карательные функции.

Читайте также:

- Способы устранения недостатков судебного решения вынесшим его судом

- Список арбитров третейского суда

- Государственная статистическая отчетность судов и органов юстиции формируется каким органом

- Прозрачность правосудия как фактор облегчения доступа к суду

- Если апелляционная жалоба ошибочно направлена в суд апелляционной инстанции