Аширбекова м т тронева в н о некоторых видах приговора суда первой инстанции

Обновлено: 28.06.2024

Судебные разбирательства – дело весьма утомительное и времязатратное. Однако в информационный век многое можно упростить. Так, например, участник процесса может легко заочно узнать решение суда через интернет по фамилии или по номеру дела, посмотрев на сайте специализированного онлайн-сервиса, в случае, если нет возможности лично присутствовать при объявлении решения. Для этого нужны лишь телефон, планшет или компьютер с доступом в сеть интернет.

Как найти решение суда на сайте по фамилии и номеру дела | Поиск

- Верховный;

- Федеральный;

- Арбитражный;

- Областной;

- Районный, городской, межрайонный;

- Окружной (Флотский) военный суд.

А также найти судебный участок мирового судьи.

Как посмотреть решение суда на сайте по номеру дела онлайн

Для того, чтобы посмотреть решение суда онлайн нужно:

Федеральные суды общей юрисдикции

Можно также воспользоваться поиском информации о деятельности федеральных судов общей юрисдикции, выполнив переход в соответствующий раздел.

Как узнать судебное решение онлайн по фамилии

Чтобы узнать судебное решение по делам онлайн по фамилии, рассматриваемые в Федеральных судах общей юрисдикции, необходимо выполнить следующее:

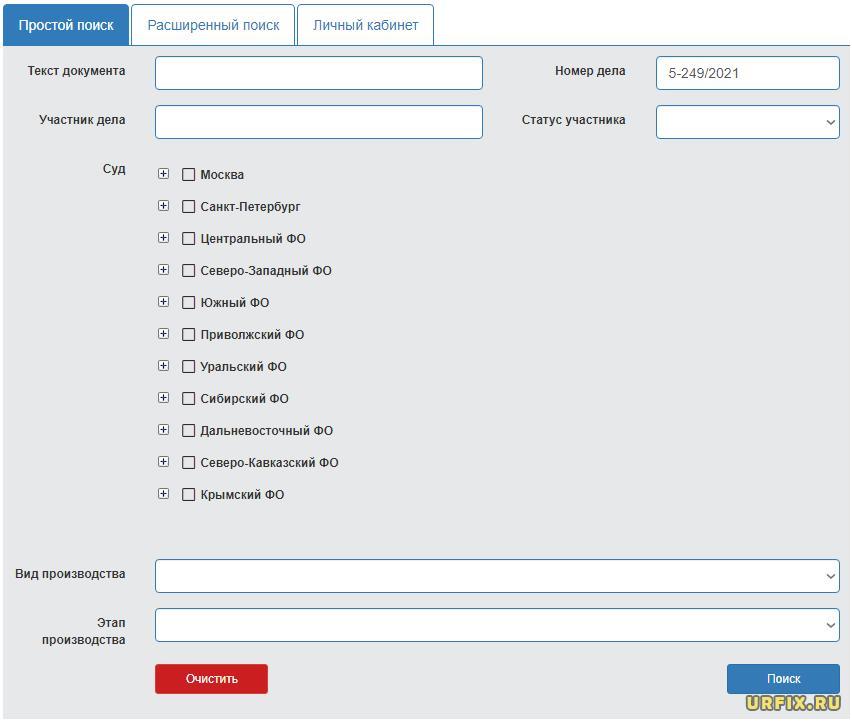

Как найти решение арбитражного суда по фамилии и номеру дела

Как узнать решение арбитражного суда

Как узнать решение арбитражного суда:

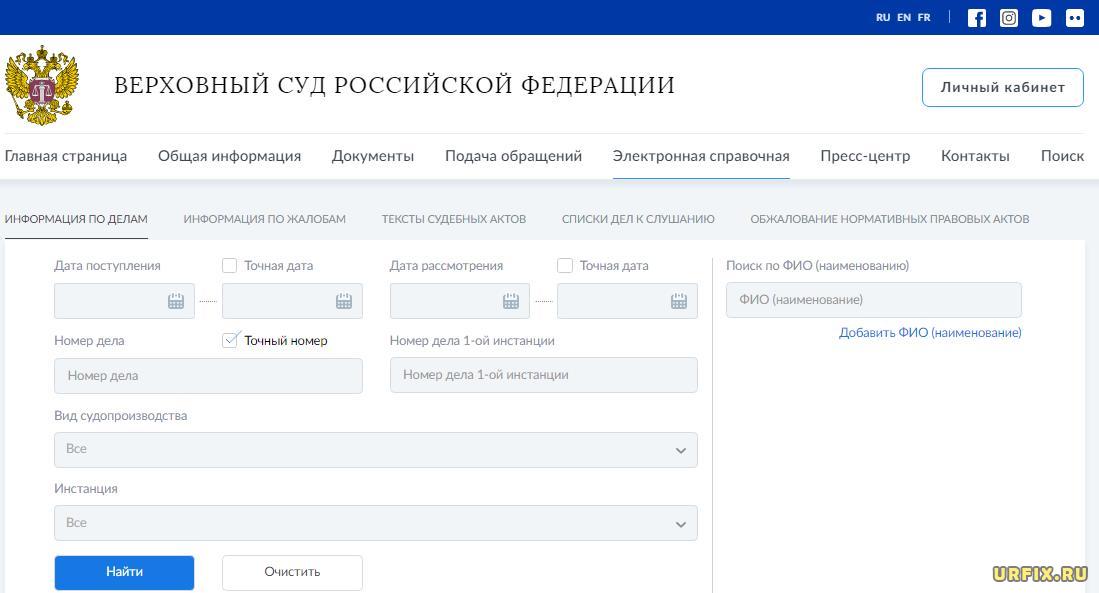

Как узнать решение Верховного суда по делу

Для того, чтобы узнать решение Верховного суда по делу можно воспользоваться официальным сайтом ВС РФ.

Для поиска необходимо ввести стандартные данные:

- Даты поступления и рассмотрения;

- Номер дела;

- Вид судопроизводства;

- Инстанция.

Как проверить решение суда по фамилии и номеру дела

Проверить решение суда по фамилии и номеру дела можно также на сторонних негосударственных сайтах. Например, на веб-ресурсе:

Способы получить решение суда

Среди альтернативных способов получить решение суда:

- Обратиться в канцелярию суда, выдавшего судебный акт;

- Позвонить в канцелярию суда, выдавшего судебный акт;

Для получения информации потребуется номер дела и ФИО участника(ов) процесса.

Если не удается найти решение суда онлайн

Открытость и доступность информации о деятельности судов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Что же это за случаи, исключающие информацию из свободного доступа в сети интернет, предусмотренные законодательством РФ? Чтобы узнать это можно обратиться к Статье 15 этого же закона, где указано, что:

- Затрагивающим безопасность государства;

- Возникающим из семейно-правовых отношений, в том числе по делам об усыновлении (удочерении) ребенка, другим делам, затрагивающим права и законные интересы несовершеннолетних;

- О преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности;

- Об ограничении дееспособности гражданина или о признании его недееспособным;

- О принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании;

- О внесении исправлений или изменений в запись актов гражданского состояния;

- Об установлении фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваемых судами общей юрисдикции;

- Разрешаемым в порядке статьи 126 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 123.5 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Какая информация скрывается из текстов судебных решений

Некоторая информация скрывается из текстов судебных решений.

В Статье 4 один из принципов обеспечения доступа к информации о деятельности судов гласит следующее:

Соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту их деловой репутации; соблюдение прав и законных интересов участников судебного процесса при предоставлении информации о деятельности судов.

В статье 15 более детально указано, какая информация скрывается в судебных текстах, а именно:

- Фамилии, имена и отчества участников судебного процесса, дата и место рождения, место жительства или пребывания, номера телефонов, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика — физического лица, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, страховой номер индивидуального лицевого счета;

- Сведения о месте нахождения земельного участка, здания, сооружения, жилого дома, квартиры, транспортного средства, иные сведения об имуществе и о находящихся в банках или иных кредитных организациях денежных средствах участников судебного процесса, если эти сведения относятся к существу дела.

Еще одна причина, почему не удается узнать решение суда через интернет, заключается в том, что текст попросту не успели опубликовать. Согласно Статье 15:

В теории права и в отраслевой юриспруденции выработаны определения оценочного понятия, различающиеся, на наш взгляд, незначительно, но неизменно сходные в том, что содержат указание на его основной признак - неконкретизированность в законе, а потому возможность и потребность оценки его содержания только с учетом конкретной ситуации, обстоятельств рассматриваемого дела. [4]

Разумеется, что сами по себе оценочные понятия в уголовно-процессуальном законе не есть нечто новое, ранее неизвестное. Как УПК РСФСР, так и УПК РФ (до внесения дополнений Федеральным законом от 30 апреля 2010 г . № 69-ФЗ.) включают в себя многие оценочные понятия, которые получили известное освещение в науке уголовно-процессуального права. [5]

Во-первых, закон не фиксирует момента начала осуществления уголовного преследования. Существующие же на этот счет в науке уголовно-процессуального права различающиеся суждения, безусловно, могут определять предпочтения правоприменителей и формировать их усмотрение, но вряд ли будут равно отвечать интересам всех участвующих в деле лиц. Следовательно, неопределенность в данном вопросе сохраняется.

Во-вторых, и постановление одного из видов приговора – обвинительного – не может расцениваться как завершение рассмотрения и разрешения уголовного дела судом по существу. Постановление оправдательного приговора в сроки, не расцениваемые как разумные, также не будет соответствовать как интересам лица, против которого выдвигалось обвинение в досудебном производстве и поддерживалось обвинение в суде первой инстанции, так и интересам потерпевшего. Такой вывод вытекает из положений (ст.ст. 6.1, 123, 124УПК РФ), не различающих участвующих в уголовном деле лиц по процессуальному статусу. Требование соблюдения разумных сроков должно реализовываться как в отношении всех участников, имеющих интерес в связи с исходом дела, так и в отношении иных лиц, чьи интересы затрагиваются в ходе уголовного судопроизводства.

В части 2 ст. 6.1 УПК РФ целесообразно указать: период предварительного расследования; период осуществления прокурором действий в порядке ст. 221 УПК РФ; период осуществления действий судьей по разрешению вопросов по поступившему в суд в порядке ст. 227 УПК РФ; период с начала разбирательства в судебном заседании (ст. 223 УПК РФ) до рассмотрения и разрешения уголовного дела судом по существу; период рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции (ст. 362 УПК РФ); период рассмотрения уголовного дела в суде кассационной инстанции (ст. 374 УПК РФ); период повторного рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции (ст. 389 УПК РФ); период рассмотрения судом вопросов, связанных с исполнением приговора в порядке ст.ст. 396-397 УПК РФ; период рассмотрения судьей суда надзорной инстанции поступивших надзорных ходатайств и принятия по ним предварительного решения (ст. 406 УПК РФ), а также период рассмотрения надзорных ходатайств непосредственно судом надзорной инстанции (ст. 407 УПК РФ).

С учетом предложенных дополнений, оправданным полагаем внесение изменений в редакцию ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ. Указанная часть, по нашему мнению, должна содержать только критерии оценки продолжительности производства по уголовному делу как осуществленного в разумные сроки. Как следует из текста ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ требование следовать соблюдению разумного срока сопровождается приведением ориентировочных критериев оценки продолжительности производства по уголовному делу с точки зрения качественных характеристик, как уголовного дела, так и процессуальной деятельности субъектов, ведущих уголовный процесс.

К таковым критериям относятся указанные в ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ обстоятельства и состояния: (1) правовая и фактическая сложность уголовного дела; (2) поведение участников уголовного судопроизводства; (3) достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела; (4) общая продолжительность уголовного судопроизводства.

В литературе обосновано отмечается, что посредством закрепления в законе оценочных понятий законодатель предоставляет субъектам в процессе реализации правовых норм (использовании, исполнении, соблюдении, применении норм права) самим определять меру, отделяющую одно правовое состояние от другого либо правовое состояние от неправового. [13]

Сходные, по сути, процессуальные действия осуществляют и властные субъекты, осуществляющие прокурорский надзор, процессуальное руководство и ведомственный контроль в досудебном производстве - соответственно прокурор и руководитель следственного органа. Указанные субъекты также выявляют содержание оценочного понятия в процессе его непосредственного применения к конкретным обстоятельствам уголовного дела. Обращает внимание, что в целях установления нарушения разумных сроков досудебного производства прокурор и руководитель следственного органа производят определенные проверочные действия в порядке положений ч. 1 ст. 124 УПК РФ. Иными словами, можно утверждать, что в поле досудебного производства имеет место специализированный правоприменительный цикл со своим предметом, процессуальными способами и средствами установления этого предмета, который завершается принятием правоприменительного акта – постановлением, обязывающим следователя или дознавателя ускорить производство по уголовному делу и выполнить в указанные в нем сроки конкретные процессуальные действия.

[2] Назначение и виды процессуальных сроков в уголовном судопроизводстве рассмотрены Г.Б. Петровой (См.: Петрова Г.Б. Сроки как элемент правового регулирования уголовно-процессуальной деятельности. Саратов, 2006. С. 57– 58.)

[3] Фетисов О.Е. Оценочные понятия в праве: Проблемы теории и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2009. С.15.

[4] См. Кашанина Т.В. Оценочные понятия в советском праве // Правоведение . 1976. №1. С. 28; Фетисов О.Е. Указ.соч. С.15.

[6] См. Пиголкин А.С. Юридическая терминология и пути ее совершенствования // Ученые записки ВНИИСЗ. М., 1971. Вып. 24. С. 23; Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1972. С. 134;

[7] См.: Безруков С.С. Оценочные понятия и термины в уголовно-процессуальном законодательстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.,2001. С.7.

[8] См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесс. М., 1968. Т.1. С. 201.

[9] Так, в законе не устанавливается: срок рассмотрения и разрешения уголовного дела по существу в суде первой инстанции; срок повторного рассмотрение уголовного дела судом кассационной инстанции; срок рассмотрение судом вопросов, связанных с исполнением приговора.

[10] См. Кашанина Т.В. Указ.соч. С. 25- 31; Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: теоретико-правовой анализ и практика применения: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2010. С. 38.

[12] См. Философский энциклопедический словарь. М., 2002. С. 346.

[13] См. Диденко А.Г. Оценочные понятия в гражданском законодательстве. Избранное (постсоветский период). Алматы, 2004. С. 26.

Одним из важнейших институтов, введенных Уставом уголовного судопроизводства 1864 г., стала система проверки и пересмотра приговоров. Юристы - современники Великих судебных реформ высоко оценивали ее значение. Так, В.М. Володимиров писал: "Несомненно, конечно, идеал судебных уставов 20 ноября, как и всякого, впрочем, судопроизводственного закона, - есть абсолютная законность уголовных приговоров. . Самое пылкое воображение отказывается представить себе судебную систему, достигшую совершенства, исключающего всякую возможность ошибки. . Наш устав определяет для всех случаев нарушения законности производства и приговора, от самых мелких до самых крупных, одно и то же последнее и окончательное средство - апелляционное и кассационное обжалование незаконных приговоров и последующее их исправление" .

--------------------------------

Володимиров В. Об отмене приговоров, вошедших в законную силу, по русскому праву // Журнал гражданского и уголовного права. СПб., 1878 (Год восьмой) [Книжки третья-четвертая]. С. 7 - 8.

В.М. Володимиров, а также и другие ученые-юристы того времени выделяли роль принципов правовой определенности (res judicata) и non bis in idem в построении законодательной модели системы проверки приговоров .

--------------------------------

См.: Володимиров В. Указ. соч. С. 11 - 12; Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1996. Т. 2. С. 509.

Именно эти принципы придали логичность и стройность системе проверки и пересмотра приговора, разграничивая общий (апелляционный) порядок от особенного (кассационного) порядка по предметному признаку - вступления или невступления приговора в законную силу. Надо заметить, что в Уставе уголовного судопроизводства подчеркивалась особенность кассации, которая как раз и связывалась с принципом правовой определенности, воздействие которого начиналось с признания приговора окончательным. Так, ст. 14 УУС указывала: "Окончательные приговоры могут быть отменяемы только в особом порядке кассации (ст. 855)".

Органическое сочетание принципа правовой определенности (res judicata) с принципом (non bis in idem) по Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. предстало тем "инженерным решением", которое определило построение системы проверки в институциональном смысле, включая судоустройственный результат реформы, предусматривавшей учреждение судебных органов, которые выступали в качестве апелляционной и кассационной инстанций. Но важно и то, что эти принципы оказали и не могли не оказать воздействие на регламентацию процессуального порядка апелляции и кассации в функциональном плане.

Это выразилось в различающейся для апелляции и кассации регламентации пределов обжалования, пределов полномочий суда, характера оснований отмены обжалованного приговора, порядка и пределов исследования свойств последнего и, наконец, принимаемых решений судами апелляционной и кассационной инстанций. Понятно, что не вступивший в законную силу приговор указывает на то, что окончательного разрешения уголовного дела не произошло. Так в апелляции стороны были свободны в использовании всех ее возможностей для проверки фактических и юридических оснований обжалованного приговора. Однако эти возможности, особенно в исследовании доказательств, ограничивались усмотрением суда апелляционной инстанции. Усмотрение суда проявлялось в его полномочии определять пределы доказывания, в том числе в части проверки новых доказательств, которые могли существенно изменить картину фактических обстоятельств дела, как отраженных в обвинительных актах органов должностного обвинения, так и установленных судом первой инстанции (ст. ст. 157, 160, 879 УУС). Думается, что усмотрение суда апелляционной инстанции по Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. выступало средством, используемым для некоторой консервации выводов суда первой инстанции по вопросам факта; ограждения их от возможного кардинального изменения под воздействием активно вводимых новых доказательств. В этом видится влияние принципа правовой определенности на порядок апелляции, несмотря на то, что проверке подвергался неокончательный приговор.

Перенося изложенное на современное апелляционное производство, можно отметить, что и по нормам ст. 389.13 УПК РФ порядок принятия к рассмотрению судом апелляционной инстанции новых доказательств обставлен рядом условий и в конечном счете зависит от усмотрения этого суда .

--------------------------------

См.: Аширбекова М. Новые доказательства в суде апелляционной инстанции // Российская юстиция. 2013. N 5. С. 23 - 24.

В научной литературе высказывается мнение о том, что апелляционное производство представляет собой сочетание правосудия и контроля качества доказательств . Данная позиция представляется оправданной, т.к. тут речь идет не о контроле решений суда как органа судебной власти, а о контроле доказательств. Тем не менее, на наш взгляд, было бы правильным избегать слова "контроль" и обозначаемых им контрольных действий применительно к судебным решениям. "В области судебной деятельности не применим термин "контроль" в силу самого характера правосудия и принципа независимости судей и подчинения их только закону" . Тем более что и в прежнем законодательстве (ч. 4 ст. 365 УПК РФ), и в действующем законодательстве (ч. 4 ст. 389.13 УПК РФ) указывается именно на проверку доказательств как содержание деятельности суда апелляционной инстанции. Проверка доказательств сама по себе возможна именно потому, что не наступила точка отсчета действия принципа правовой определенности. До вступления приговора в законную силу уголовно-правовой спор считается не разрешенным. Следовательно, его надо разрешить. Но разрешить его можно, на наш взгляд, только тем способом, который применялся при первоначальном разрешении. Одной из причин, по которым приговоры, постановленные судом с участием присяжных, не подлежали апелляционной проверке, как думается, было и указанное обстоятельство. Это обстоятельство в правовом выражении закреплялось признанием таких приговоров окончательными актами с точки зрения действия принципа правовой определенности (ст. 853 - 855 УУС).

--------------------------------

См.: Азаров В.А., Таричко И.Ю. Функция судебного контроля в истории, теории и практике уголовного процесса. Омск, 2004. С. 173, 182.

Познанский В.А. Кассационный пересмотр приговоров - форма руководства деятельностью судов первой инстанции // Ученые записки СЮИ им. Д.И. Курского. Вып. 6. Саратов, 1957. С. 329.

Конечно, современная апелляция отличается от апелляции по Уставу уголовного судопроизводства. Но Устав уголовного судопроизводства определял апелляцию вне зависимости от того, полная она или нет, как повторное судебное разбирательство. Это видится из того, что апелляционное судебное разбирательство завершалось постановлением только приговора: приговором, утверждающим обжалованный приговор, и новым приговором, но в пределах заявленных стороной притязаний (ст. 168, 892 УУС). По Уставу уголовного судопроизводства вступивший в законную силу приговор мог быть исследован в кассации только на предмет его законности.

Принцип правовой определенности по Уставу уголовного судопроизводства ставил заслон повторному уголовному преследованию и тем, что устанавливал запрет для продолжения доказывания фактических обстоятельств в суде кассационной инстанции, поскольку окончательность приговора означала окончательность разрешения уголовно-правового спора. В современной модели кассации по нормам гл. 47.1 УПК РФ принцип правовой определенности также выступает фактором, который должен препятствовать проникновению в нее элементов апелляции .

--------------------------------

См.: Аширбекова М.Т., Омарова А.С. Новая кассация в призме действия принципа правовой определенности // Российская юстиция. 2012. N 6. С. 61.

Данное положение, безусловно, звучит актуально и для нашего времени.

Так, ч. 3 ст. 401.15 УПК РФ предусматривает положение, оттесняющее принцип правовой определенности и, соответственно, приоткрывающее канал для поворота к худшему. Суд кассационной инстанции обязан отменить судебный акт с возвращением прокурору уголовного дела в порядке п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ, если после направления уголовного дела в суд наступили новые общественно опасные последствия деяния, ранее инкриминированного осужденному, оправданному и лицу, в отношении которого уголовное преследование прекращено.

Ясно, что такие новые общественно опасные последствия лежат в плоскости вопросов факта. Поэтому для суда кассационной инстанции установление того, что суд первой или второй инстанции допустил существенное нарушение уголовно-процессуального закона, не возвратив по указанному основанию уголовное дело прокурору, в любом случае связано с вхождением в исследование фактических обстоятельств, которые не отражены даже в обвинительном заключении . Наступили или не наступили такие последствия после направления дела в суд первой или второй инстанции, допустим, может быть установлено в суде кассационной инстанции в том случае, если кассаторы (сторона обвинения) укажут, что своими ходатайствами своевременно обращали внимание суда первой или второй инстанции на эти обстоятельства.

--------------------------------

Такая ситуация описана в Постановлении Конституционного Суда РФ от 2 июля 2013 г. N 16-П "По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского областного суда" // Российская газета. 2013. 12 июля.

Соответственно, ходатайство стороны обвинения о возвращении уголовного дела по указанным обстоятельствам должно находиться в деле вместе с доказательствами (иными документами), подтверждающими наступление означенных последствий. В таком случае суд кассационной инстанции будет вынужден входить в исследование вопросов факта. Однако это исследование формально связано с допущенными судом первой и второй инстанций нарушениями уголовно-процессуального закона, выразившимися в том, что ими не были приняты меры к устранению препятствий, о которых идет речь в п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ, и не принято решение о возвращении дела прокурору - решение, пресекающее движение дела .

--------------------------------

См.: Колоколов Н.А. Решения судьи в стадии предварительного слушания, пресекающие движение уголовного дела // Мировой судья. 2010. N 12. С. 15 - 19.

При установлении наступления общественно опасных последствий ранее инкриминированного лицу деяния у суда кассационной инстанции возникнут и основания констатировать наличие существенного нарушения и уголовного закона, и уголовно-процессуального закона, которые повлияли на исход дела. Но как быть, если такие последствия, о которых идет речь в п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ, наступили после направления дела в суд кассационной инстанции?

Одно дело, когда вредные последствия возникли до вступления приговора и иного судебного решения в законную силу и не были учтены соответствующим судом, другое - когда приговор или иное судебное решение вступили в законную силу и действие принципа правовой определенности должно быть несомненным. Уважая принцип правовой определенности, законодатель не наделил современный суд кассационной инстанции инструментами доказывания наличия таких последствий, как, впрочем, и всех фактических обстоятельств дела. Поэтому думается, что в таких случаях дело должно быть снято с кассационного рассмотрения. Установление же новых общественно опасных последствий должно происходить в рамках резервного вида судебно-проверочного производства - возобновления производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств.

Но проблема недопустимости исследования вопросов факта, связанных с существом уголовного дела, отмечалась и для судов кассационной инстанции Российской империи. Правоприменители того времени "домысливали" требования закона, потому что Устав уголовного судопроизводства прямо не связывал факт нарушений норм уголовного закона и уголовно-процессуального закона с их последствиями в виде влияния на исход дела (ст. 912 УУС). Поэтому И.В. Гессен, анализируя состояние русского правосудия к началу XX века, с осуждением писал, что "весь Сенат и обер-прокурорский надзор громко заявляют, что вопреки закону, они решают дела по существу. Такое положение, конечно, не может не привести к серьезной неустойчивости правосудия" . Примечательно, что такая практика, по мнению И.В. Гессена, касалась так называемых громких, "политически мотивированных" дел, ссылаясь на которые И.В. Гессен упрекал и В.К. Случевского, который признавал, что "ст. 5 учр. суд. уст. не дает права Прав. Сенату возможности и права проверять, достигнута ли и поскольку материальная истина при разборе каждого дела. Но бывают дела, когда возникают сомнения в том, достигнута ли цель судебного разбирательства" .

--------------------------------

Гессен И.В. Судебная реформа. СПб., 1905. С. 192.

Гессен И.В. Указ. соч. С. 199.

Как думается, строгого следования принципу правовой определенности в части недопустимости доказывания фактических обстоятельств дела достигнуть сложно и в современной кассации. На это указывают кассационные основания, которыми по смыслу положений ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ должны быть такие нарушения норм уголовного и уголовно-процессуального закона, которые действительно повлияли на исход дела.

Если вы не нашли на данной странице нужной вам информации, попробуйте воспользоваться поиском по сайту:

– Скажите, а можно ли получить сведения о принятом судебном решении в интернете по фамилии? Если да, то как это сделать?

💡 Особенности размещения решений судов в интернете

Тексты судебных решений могут быть размещены в полном объеме, но законодательно есть некоторые исключения. Суды могут исключить сведения о цене и присужденных суммах. Также из решений суда не всегда получается узнать персональные сведения о физических и юридических лицах (такие, как ФИО и наименование), а также информацию, составляющую коммерческую тайну.

Законодательно установлен и закрытый перечень судебных решений, сведения о которых не допускается передавать в онлайн-источники (на основании ст. 15 ФЗ-262). Это такие решения, которые затрагивают:

- Государственную безопасность.

- Семейно-правовые взаимоотношения (например, дела об усыновлении).

- Признание гражданина недееспособным.

- Преступления против половой неприкосновенности. .

- Внесение записей в акты ЗАГСа.

- Информацию об особо тяжких преступлениях.

Не публикуются в интернете подробные решения судов общей юрисдикции в рамках административных правонарушений. По этим процессам допускается размещать только общую информацию о сторонах, движении дела и результат рассмотрения: удовлетворено, отказано в иске, оставлено без рассмотрения и пр.

🕗 Сроки публикации

Если бы вы принимали участие в судебном заседании, то можете получить решение сразу же, если нет – можно позвонить по телефону суда в рабочее время. Кроме того, в этот же день вы можете получить на руки судебный акт, но в сокращенном формате. Этот документ для решений арбитражных и судов общей юрисдикции в полном объеме с мотивирующей частью будет готовиться 5 дней.

Если вас интересует исключительно результат дела (на чью сторону встал суд: истца или ответчика, и какое решение было вынесено), то достаточно ознакомиться с краткой частью документа. Если вам нужно уточнить, почему судом принято именно это решение, на какие доводы он опирался, то придется подождать (именно мотивированное судебное решение требуется при подаче апелляции).

После принятия и подготовки судебное решение размещается в интернете, но на это уйдет определенное время. У судов установлены размытые сроки для передачи информации о решении в сеть (кроме арбитражных решений), поэтому все будет зависеть от технической возможности и расторопности судебных сотрудников.

Для публикации документов суды обычно придерживаются следующих сроков:

- По арбитражным делам документы публикуются не позднее следующего дня после вынесения резолюции.

- По уголовным делам – не позднее следующего дня после вступления документа в силу.

- По гражданским и административным делам – не более месяца после принятия решения.

В некоторых судах есть техническая возможность для автоматической передачи решений: в этом случае решение может появиться в сети уже в течение одного рабочего дня после вынесения или подготовки мотивированного акта.

Участникам процесса, которые планируют обжаловать решение, дожидаться публикации решения в интернете нецелесообразно, так как они рискуют пропустить сроки исковой давности из-за ожидания появления решения в интернете (на подачу апелляционной жалобы есть месяц). Восстановить пропущенный срок проблематично, так как задержка публикации решения онлайн не станет для суда веским доводом для восстановления сроков.

✅ Как узнать о решении суда по фамилии через интернет: инструкция

Для поиска судебных решений необходимо искать интересующую информацию только через официальные ресурсы, чтобы не нарваться на мошенников. Подобная информация доступна на следующих сайтах:

Чтобы искать сведения на ресурсе конкретного суда, нужно узнать, где именно проходило разбирательство.

Как получить сведения об арбитражных делах

Если спор велся коммерсантами (предпринимателями и организациями) либо касался процедуры банкротства физического или юридического лица, то дело рассматривалось в арбитражном суде. Особенность данной инстанции состоит в том, что она имеет единую базу принятых решений, не зависящую от региона.

Если в процессе участвовало юрлицо, то можно указать как его наименование, так и ИНН, ОГРН. Обязательно стоит уточнить регион, чтобы сократить поиск.

Как получить сведения на сайте суда, который принял решение

Если же в судебном разбирательстве участвовали обычные лица, то оно проходит в судах общей юрисдикции. К ним относят районные и мировые судебные инстанции. Для поиска судебного решения в интернете нужно знать, в каком суде рассматривалось дело: обычно это суд по месторасположению ответчика. Но есть и исключения: например, споры об алиментах могут рассматривать по месту жительства истца, административные – по месту совершения правосудия.

У каждого районного или городского суда имеется сайт, где представлены различные решения и нормативно-правовые акты. С учетом того, что у мировых судей отсутствует свои личный ресурс, то решения публикуются на сайте вышестоящего органа (обычно это районный суд).

- Дата слушания.

- Номер дела.

- Участник процесса.

- Дата поступления.

- Вид производства.

Для мировых судов Москвы действует единый портал, где так же доступен поиск по фамилии одной из сторон.

Узнать решение по номеру делу проще всего, так как это исключает получение информации по однофамильцам и полным тезкам. Но допускается и поиск только по ФИО. Нужно учесть, что суд может прописать сторону как в виде указания на фамилию с инициалами, так и в виде указания на полные фамилию, имя, отчество. Поэтому стоит вводить в поисковом запросе несколько вариантов: Петров Петр Петрович или Петров П. П.). Но, конечно, наиболее достоверную информацию можно получить, когда, кроме фамилии, пользователю известны дополнительные сведения.

Такой способ хорошо подходит тем, кто знает только фамилию фигуранта. Даже если поиск выдаст несколько решений, то всегда можно ориентироваться по материалам рассмотрения конкретного дела. Иногда пользователя интересует широкий круг информации по конкретному человеку. Например, при проверке продавца квартиры или контрагента на финансовую благонадежность может быть интересно узнать, в каких делах фигурировал данный гражданин.

Поводом к написанию настоящий статьи явился один из случаев вопиющего непрофессионализма следователя, ошибки которого надлежащим образом не были оценены судом, что, по мнению автора, привело к незаконному и необоснованному осуждению гражданина К.

Поскольку, к сожалению, подобные ситуации в следственной и судебной практике не единичны, позволю себе поделиться результатами своей оценки обстоятельств данного дела.

Фабула дела такова.

Поводом для привлечения Т. к уголовной ответственности явилась дорожная ситуация, связанная с тем, что на автомобильной трассе Тюмень – Сургут потерпевшая П., управляя легковым автомобилем, выехала на полосу встречного движения, и, допустив столкновение своего автомобиля с двумя другими автомобилями, погибла. По мнению стороны обвинения, это произошло в результате того, что другой водитель – обвиняемый Т., также управляя легковым автомобилем, в результате обгона грузового автомобиля, двигавшегося в попутном направлении, выехал на полосу движения П., чем создал помеху движению автомобиля потерпевшей.

Обвиняемый Т. вину свою не признал, т.к. полагал, что инкриминируемого ему деяния на самом деле не совершал.

Однако суд не принял доводы стороны защиты во внимание, и в отношении Т., как отмечалось выше, был вынесен обвинительный приговор.

На чем же строились доводы защиты? Вот об этом я и хотел бы поведать читателю, так как непосредственно участвовал в качестве защитника на всех стадиях уголовного процесса по данному делу. И чтобы не изощряться в теоретических изысканиях, далее приведу извлечения из своей кассационной жалобы в защиту Т. (имена и фамилии участников производства по делу мной не называются). При этом в связи с ограниченностью объема статьи говорить обо всех выводах суда, которые не подтверждены доказательствами, рассмотренными в судебном заседании, мы не будем.

Итак. «Суд в приговоре, как на доказательство вины Т. в совершении преступления, ссылается на флеш-карту, изъятую в ходе выемки у свидетеля Б., протокол ее осмотра следователем, а также осмотр указанной флеш-карты и просмотр зафиксированной на ней видеозаписи в ходе судебного заседания.

Вместе с тем, давая оценку данным доказательствам, суд не учел, что в протоколе осмотра видеозаписи изложены умозаключения следователя, которые не соответствуют зафиксированной на ней дорожной ситуации, а также другим доказательствам по делу.

Согласно оглашенных в судебном заседании показаниям свидетеля К., явившегося участником ДТП, следует, что о том, как автомобиль под управлением погибшего водителя П. оказался на встречной полосе он не знает. Но от сотрудников полиции ему известно, что кто-то из очевидцев ДТП передал им флеш-карту, на которой запечатлен момент нарушения ПДД водителем внедорожника. Кто из сотрудников полиции сообщил ему об этом, а также кто управлял внедорожником, он суду не сообщил.

Свидетель Н.. допрошенный в суде, занимался расследованием данного уголовного дела. Но очевидцем ДТП он также не являлся. Тот факт, что Т. мог совершить преступление, является лишь его предположением, которое он сделал на основании просмотра видеозаписи, зафиксированной на флеш- карте, изъятой у свидетеля Б.

В соответствии ст. 88 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости и достоверности.

Согласно ст. 87 УПК РФ проверка доказательств следователем проводится, в том числе, путем установления их источников.

В данном же случае в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства дела источник происхождения флеш-карты не установлен.

Согласно показаниям свидетеля Щ. (сотрудника ГИБДД) во время осмотра места происшествия к нему подошел один из участников ДТП - водитель Б., который передал ему флэш-карту с вышеуказанной записью.

В свою очередь, свидетель Б., допрошенный в ходе предварительного следствия и в суде, пояснил, что на месте ДТП эту флеш-карту ему передал неизвестный мужчина, личность которого органами следствия и судом на момент судебного следствия не установлена.

Таким образом, ни органы следствия, ни суд не установили, кому на самом деле принадлежит переданная свидетелю Б. флеш-карта, когда и при каких обстоятельствах выполнена хранящаяся на ней видеозапись. Не установлен, не изъят, не осмотрен и не признан вещественным доказательством по делу видеорегистратор, посредством которого осуществлялась видеозапись на данную флэш-карту.

Кроме того, как отмечалось выше, свидетель Б. передал флеш-карту свидетелю Щ. (сотруднику ГИБДД) во время осмотра места ДТП 4 января 2013 года. А согласно протоколу выемки флэш-карта была изъята следователем у свидетеля Б. только 17 января 2013 года.

Осужденный Т., который просматривал видеозапись, зафиксированную на флеш-карте в кабинете следователя 4 января 2013 года, просмотрев видеозапись в судебном заседании, заявил, что дорожная ситуация, которую он увидел в суде, не соответствует той, которую он видел, просматривая видеозапись 4 января 2013г.

В связи с этим у стороны защиты возникло предположение, что в период с момента получения информации о наличии флеш-карты у свидетеля Б. (4 января 2013 года) до ее выемки следователем (17 января 2013 года), во время ее нахождения вне материалов уголовного, дела кем-то могло быть внесено изменение в файл с видеозаписью.

Учитывая вышеизложенное, стороной защиты на предварительном следствии и в суде неоднократно заявлялись ходатайства о признании вещественного доказательства – флеш-карты с видеозаписью, а также протокола ее осмотра недопустимыми доказательствами.

Однако в удовлетворении данных ходатайств следователем и судом было отказано. Тогда стороной защиты в суде было заявлено ходатайство о назначении и производстве в отношении указанной видеозаписи видеотехнической судебной экспертизы с целью установления ее подлинности. Однако без всяких к тому законных оснований в удовлетворении данного ходатайства было также отказано.

В данном случае суд существенно нарушил следующие положения уголовно-процессуального законодательства:

- положение части 2 статьи 50 Конституции РФ, которая предусматривает, что при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона.

- положение части 3 статьи 7 УПК РФ, в соответствии с которой нарушением норм настоящего кодекса судом, прокурором, следователем в ходе уголовного судопроизводства влечет за собой признание недопустимыми полученных таким образом доказательств.

- положение части 1 статьи 75 УПК РФ, согласно которой доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 настоящего Кодекса.

В результате сомнение в достоверности видеозаписи, хранящейся на вышеуказанной флеш-карте, не только в ходе предварительного следствия, но в ходе судебного разбирательства, не устранено.

Этот вывод противоречит обстоятельствам дела хотя бы потому, что на самом деле столкновение автомобиля потерпевшей П. с другими автомобилями произошло не на обочине, куда выехал автомобиль потерпевшей Мицубиси, как отмечено выше, а на противоположной части дорожного полотна, т.е. на полосе встречного движения.

Кроме того, суд не выяснил у свидетеля Н. и не указал в приговоре, какие именно версии для проверки данного умозаключения и каким-образом проверялись по делу.

Вместе с тем, в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства сторона защиты неоднократно настаивала на необходимости проверки следующих версий:

- о нарушении Правил дорожного движения самой потерпевшей или другими участниками дорожного движения;

- о возможности возникновения столкновения автомобиля, которым управляла потерпевшая, с другими автомобилями в связи с технической неисправностью транспортных средств – участников ДТП;

- о том, что дорожно-транспортному происшествию могли способствовать внешние условия на участке ДТП, техническое состояние дороги и т.д.;

- о том, что дорожно-транспортному происшествию могло способствовать неудовлетворительное психофизиологическое состояние водителей транспортных средств – участников дорожно-транспортного происшествия.

С целью проверки этих версий стороной защиты неоднократно заявлялись ходатайства о назначении судебной экспертизы дорожно- транспортного происшествия, судебной автодорожной экспертизы, судебной экспертизы технического состояния транспортных средств – участников ДТП (автотехническую экспертизу), комплексной судебно-медицинской, психофизиологической и инженерной экспертизы психофизиологического состояния потерпевшей и других участников дорожно-транспортного происшествия.

В соответствии со ст. 159 УПК РФ следователь обязан рассмотреть каждое заявленное по делу ходатайство. При этом обвиняемому и его защитнику не может быть отказано в производстве экспертизы, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела.

Таким образом, следователь, отказав стороне защиты в назначении судебных экспертиз для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, существенно нарушил право обвиняемого Т. на защиту. Суд же, проигнорировал данное нарушение. Кроме того, он также отказал в удовлетворении ходатайств о назначении судебных экспертиз.

В качестве завершения данного повествования хотелось бы отметить еще один интересный факт, свидетельствующий о профессиональном уровне некоторых следователей.

Источник: Архив Тобольского районного суда Тюменской области, уголовное дело № 1-39/2013

Если информация, размещенная на сайте, оказалась вам полезна, не пропускайте новые публикации - подпишитесь на наши страницы:

А если информация, размещенная на нашем сайте оказалась вам полезна, пожалуйста, поделитесь ею в социальных сетях.

Читайте также: