Аргументы в суде это

Обновлено: 28.06.2024

Есть и другие аргументы.

На этот зыбкий аргумент приходится ссылаться, если репортер спровоцировал собеседника на неосторожное, порочащее его высказывание. Такая ситуация вообще нежелательна и предосудительна.

Журналист оправдывает свою запальчивость, несдержанность в полемике, ссылаясь на такие же выступления своих оппонентов из других изданий, на несправедливую критику в свой адрес или в адрес своего издания. По-человечески это понятно, однако, судом, как правило, такой аргумент игнорируется.

Пытаясь оправдаться, отвести от себя обвинение в недобросовестности, журналист предлагает сличить его публикацию, его ракурс освещения событий с другими, официальными документами. Делается это для подтверждения допустимости тех или иных характеристик или эпитетов в газетном материале. Тоже довольно зыбкий аргумент.

Ссылка на нейтральное репортерство

Ссылка на истинность репортерской трактовки события

Если репутации журналиста и издания наносится ущерб, он имеет право сослаться на частные аргументы, смягчающие вину. Нередко ссылаются на то, что дано опровержение, либо опубликован материал вдогонку первому, после появления дополнительных фактов, меняющих картину.

В оправданиях журналиста на суде может помочь изучение некоторых норм международного права. Этим занимаются многие редакции и информационные агентства, уточняя, что можно сделать, помогая попавшему в беду журналисту, каковы его права, а главное — как должен вести себя сам репортер, осознавая единство своих прав и обязанностей.

Во многих газетно-журнальных изданиях и концернах печати с устоявшейся репутацией действуют собственные кодексы этики; исполнение их предписаний — непременное условие сотрудничества. В основном, они сосредотачиваются на трех проблемных направлениях:

нарушение объективности в передаче фактов (искажение действительности в угоду композиции, для усиления конфликтности сюжета и пр.);

нарушение тайны личной (приватной) жизни;

рамки и способы использования анонимного источника.

Многие ведущие мировые издания последней трети XX века предпочитали не извиняться публично перед читателем (объясняя из-за чего именно был допущен промах), но брать ситуацию на заметку, изучить ее и принять меры к тому, чтобы подобного не допускать впредь. Как уже было сказано, заметной фигурой во многих журналистских коллективах стал профессиональный юрист, призванный предупреждать ошибки, подавлять в зародыше возможные неприятности, для чего он, знаток законов, прислушивается к замечаниям читателей (в том случае, если они оправданы) и переадресовывает их, по мере осмысления и выработки рекомендаций, журналистам соответствующих отделов или специализирующихся в определенной тематике.

Во многих редакциях существуют списки выражений и словесных характеристик, которых стоит избегать, находить им более корректную замену. Например, нежелательны:

слова, приписывающие неспособность к работе, преувеличивающие невозможность в силу каких-то обстоятельств квалифицированно выполнять обязанности; подрывающие профессиональный престиж;

слова, которые вменяют в вину человеку факт его заражения распространенной болезнью (что не может быть заботой одного индивидуума);

слова, осуждающие поведение человека в момент исполнения профессиональных обязанностей, позволяющие сомневаться в его добросовестности;

слова — намеки на несовместимость профессии с моральным обликом человека.

Часто во время судебных процессов, на которых обвиняются представители прессы, всплывает вопрос об анонимных источниках. Вопрос стоит очень остро его еще заостряют, а порой пытаются подать и как трудноразрешимое противоречие, как дилемму.

В демократическом обществе равно претендуют на безусловную значимость

соблюдение личных прав человека и ведущее обязательство прессы —

способствовать осуществлению права аудитории знать всю правду.

Ситуация осложняется, когда, с одной стороны, репортер, отстаивая доброе имя, отметая обвинение в клевете, хочет сослаться на источник, с другой же — имеет право (по закону) не раскрывать его имени, не уточнять в деталях все этапы процесса сбора информации.

Обвинения в клевете, помимо всего прочего — орудие экономического давления на прессу (штрафы, убытки, необходимость найма адвокатов и т.п.). В США почти полвека существует специальный исследовательский центр, организованный на средства ведущих СМИ, изучающий эффективные способы защиты прессы от обвинений в клевете. Пресса проиграла половину таких дел в первые два года после образования центра в конце 60-х годов и выиграла более 80% в последующие годы. Журналисты защищаются все более умело.

Сравнение с ситуацией в нашей стране, конечно, не в пользу отечественных СМИ. Однако напомним, что, что противостояние пресса — судебные власти имеет долгую историю. Этические кодексы западных журналистов и возникли значительно раньше, и оттачивались дольше (например, первый вариант этических требований объединенной корпорации американских журналистов был составлен в 1926 году; обновлялся в 1973, 1982, 1984, 1987 и 1993 годах, не считая многих иных аналогичных журналистских кодексов в этой же стране).

В перспективе, все журналистские сообщества, видимо, будут более осмотрительными, действуя профессионально точнее и этически ответственнее. Технологические рекомендации лишь тогда тесно сплетены с этическими проблемами, когда в обществе сильны требования социальной ответственности прессы. Современная российская читающая аудитория уже встала на этот путь, делает по нему первые шаги, побуждая журналистов к большей ответственности.

В последнее десятилетие XX века отечественные СМИ, помимо необходимости приспосабливаться к экономическим изменениям, переживали тот же психологический стресс, который переживала и их аудитория: замена старых стандартов и ценностей на новые привела и к тому, что возник кризис в профессиональной журналистике, доверие к прессе резко упало. По мере уменьшения доверия к СМИ, а также роста цен на издания, уменьшились и читательская аудитория и доходы от рекламной деятельности.

Этика профессии, которая раньше всерьез не рассматривалась, казалась академической абстракцией, стала важным фактором развития независимой прессы.

Обвинения прессы в безответственности, рост числа судебных дел о клевете привели и российских профессионалов пера к пониманию необходимости создания механизмов саморегулирования. Журналисты стали осознавать: пресса демократического государства в ответе за чересчур категоричные высказывания, связанные с обвинениями криминального плана, за грубое вмешательство в личную жизнь, за клевету и распространение дезинформации. С другой стороны, возникла необходимость отстаивать свои профессиональные права; журналисты тут все более активны, понимая что, в принципе, почти любой материал может стать поводом для обвинения в клевете. Но они также осознают и необходимость работать тщательно, помня, что большинство судебных дел о клевете связано не со злонамеренными публикациями, но с глупыми ошибками и небрежностями.

Имея дельных советников по правовым вопросам, журналист, если он прав, почти всегда может защитить, если нужно — отстоять свою публикацию. Но кое-что он должен знать и твердо помнить сам:

Нельзя смаковать детали бед, несчастий и преступлений.

Необходимо относиться с уважением к независимости, благосостоянию, праву приватности и другим правам всех людей, с кем журналисту приходится сталкиваться по работе.

Никого нельзя обвинять напрямую. Это дело уголовного следствия и суда, если таковые состоятся.

Необходимо ни один из найденных фактов не оставлять не проясненным, каким бы очевидным он ни казался.

В целом вывод таков: за неточности не может быть прощения. И желательно не рисковать репутацией издания ради сенсации.

В судах принято считать, что ходатайства об исключении доказательств, полученных с нарушением закона, можно заявлять при рассмотрении уголовного дела по существу, а вот при судебном разрешении ходатайств следствия о заключении под стражу или продлении сроков такое процессуальное право у стороны защиты отсутствует. Автор данной публикации попробует развенчать ошибочность этой позиции и расскажет, какие нормы призваны обеспечить исключение порочных доказательств на максимально ранних стадиях уголовного судопроизводства для того, чтобы они не смогли способствовать принятию судьями или должностными лицами правоохранительных органов незаконных процессуальных актов, в каких случаях защитник вправе ходатайствовать об исключении из доказательств результатов оперативно-розыскной деятельности, протокола допроса, рапортов, нарушение каких требований закона органом расследования позволяет это сделать.

Доводы суда и ответ защиты

Чем можно ответить нашим консервативным оппонентам, для которых рассмотрение соответствующих следственных ходатайств давно превратилось в обвинительный конвейер с почти неизменным результатом, и кому какая-то дополнительная адвокатская активность крайне нежелательна?

Рассмотрение судами ходатайств о заключении под стражу или продлении сроков содержания под стражей и есть осуществление правосудия как вид правоприменительной государственной деятельности, в результате которой и реализуется судебная власть.

То обстоятельство, что в ст. 108 УПК РФ ничего не говорится о возможности заявления ходатайства об исключении доказательств, вовсе не означает, что такие ходатайства не могут быть заявлены и соответственно рассмотрены судами. Например, в этой процессуальной норме ничего не сказано о праве сторон задавать вопросы или выступать в прениях, но ни у кого такие права не вызывают никаких сомнений и поэтому давно реализованы в судебной практике.

Если в ст. 108 УПК РФ какие-то процессуальные процедуры подробно не прописаны, то возникающий пробел легко восполняется предусмотренными уголовно-процессуальным законом общими условиями и правилами судебного разбирательства

Обязанность суда – проверить и оценить доказательства

Считаю принципиальным тезис о том, что интересы справедливого правосудия как раз требуют того, чтобы ходатайства об исключении доказательств, полученных с нарушением закона, заявлялись в судебных заседаниях при рассмотрении ходатайств о заключении под стражу или продлении сроков содержания под стражей.

Данный тезис основан на следующем:

Согласно п. 2 Постановления № 41: «Избрание в качестве меры пресечения заключения под стражу допускается только после проверки судом обоснованности подозрения в причастности лица к совершенному преступлению. Обоснованное подозрение предполагает наличие данных о том, что это лицо причастно к совершенному преступлению (застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения; потерпевший или очевидцы указали на данное лицо как на совершившее преступление; на данном лице или его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления и т. п.).

Обратить внимание судов на то, что проверка обоснованности подозрения в причастности лица к совершенному преступлению не может сводиться к формальной ссылке суда на наличие у органов предварительного расследования достаточных данных о том, что лицо причастно к совершенному преступлению. При рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу судья обязан проверить, содержит ли ходатайство и приобщенные к нему материалы конкретные сведения, указывающие на причастность к совершенному преступлению именно этого лица, и дать этим сведениям оценку в своем решении.

Исключение из доказательств результатов оперативно-розыскной деятельности

Пленум Верховного Суда РФ недвусмысленно называет материалы, представляемые следователями, именно доказательствами, которые суду необходимо оценивать по правилам ст. 88 УПК РФ, в том числе и с точки зрения их допустимости. В развитие заявленного тезиса ч. 1 ст. 108 УПК РФ как раз и предусматривает один из видов недопустимых доказательств: «При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в постановлении судьи должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых судья принял такое решение.

Данная процессуальная норма позволяет заявить ходатайство об исключении из доказательств результатов оперативно-розыскной деятельности, если они представлены в нарушение закона.

Более того, по своему смыслу и предназначению норма Конституции РФ о недопустимости использования доказательств, полученных с нарушением закона, призвана обеспечить исключение порочных доказательств на максимально ранних стадиях уголовного судопроизводства для того, чтобы они не смогли способствовать принятию судьями или должностными лицами правоохранительных органов незаконных процессуальных актов. Это как борьба с коронавирусом, который желательно нейтрализовать как можно раньше, чтобы пандемия не заразила большее количество людей.

В противном случае может возникнуть трагическая ситуация, когда судья, рассматривая ходатайство о заключении под стражу либо о продлении сроков содержания под стражей, не обращает внимание на недопустимость материалов и доказательств, представленных стороной обвинения в суд, и, как результат, безосновательно лишает лицо свободы на несколько месяцев при отсутствии достаточных законных оснований.

Абсолютно очевидно, что суд не может дистанцироваться от решения вопроса о допустимости при разрешении соответствующих ходатайств следователя, а если он так поступает, то вынесенное им постановление уже не может считаться соответствующим закону.

Таким образом, причастность лица к совершенному преступлению (обоснованность подозрения) может быть установлена на основании конкретных доказательств (протоколов следственных действий, заключений экспертиз и т. д.), допустимость которых можно проверить в судебном заседании.

Исключение из доказательств протокола допроса

Если, например, следователь пытается обосновать то обстоятельство, что обвиняемый угрожает свидетелю протоколом допроса данного свидетеля, который не содержит разъяснения об уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, то защитник вправе заявить ходатайство об исключении протокола допроса как полученного с нарушением требований ст. 56 УПК РФ, а судья обязан его рассмотреть.

Судей может остановить опасность исключения доказательств на этой стадии как предрешающая оценку доказательств при рассмотрении дела по существу. Но, как мне представляется, такие страхи беспочвенны.

Постановление судьи об исключении доказательств в силу требований ст. 90 УПК РФ не является преюдициальным и имеет бесспорную силу лишь при рассмотрении ходатайства о заключении под стражу (продлении срока содержания). Суд, рассматривающий само уголовное дело, не связан с этим решением и может иначе оценить исключенное доказательство. На это недвусмысленно указывает и ч. 7 ст. 235 УПК РФ, согласно которой при рассмотрении уголовного дела по существу суд по ходатайству стороны вправе повторно рассмотреть вопрос о признании исключенного доказательства допустимым.

При рассмотрении ходатайств следователей на основании представленных доказательств судом, как известно, могут устанавливаться следующие важные фактические обстоятельства:

- о том, что лицо может скрыться от дознания, предварительного следствия или суда (документы, подтверждающие факты продажи принадлежащего ему на праве собственности имущества на территории Российской Федерации, наличия за рубежом источника дохода, финансовых (имущественных) ресурсов, наличия гражданства (подданства) иностранного государства, отсутствия у такого лица в Российской Федерации постоянного места жительства, работы, семьи);

- –о том, что лицо может продолжать заниматься преступной деятельностью (документы, подтверждающие совершение им ранее умышленного преступления, судимость за которое не снята и не погашена);

- о том, что обвиняемый, подозреваемый может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу (протоколы допросов или иные документы, которые могут свидетельствовать о наличии угроз со стороны обвиняемого, подозреваемого, его родственников, иных лиц, предложение указанных лиц свидетелям, потерпевшим, специалистам, экспертам, иным участникам уголовного судопроизводства выгод материального и нематериального характера с целью фальсификации доказательств по делу, предъявление лицу обвинения в совершении преступления в составе организованной группы или преступного сообщества).

Исключение из доказательств рапортов

Согласно п. 21 вышеуказанного Постановления № 41 предусмотренные ст. 97 УПК РФ основания должны подтверждаться достоверными сведениями и доказательствами. Достаточно часто указанные обстоятельства устанавливаются судами на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, а именно рапортов сотрудников о том, что лицо по имеющейся оперативной информации может скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью либо может угрожать свидетелю, иному участнику уголовного судопроизводства и т. д.

В связи с этим у стороны защиты возникает возможность заявить ходатайство об исключении рапортов как полученных с нарушением:

1. Требований ч. 1 ст. 108 УПК РФ о том, что такими обстоятельствами не могут являться данные, не проверенные в ходе судебного заседания, в частности результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в нарушение требований ст. 89 настоящего Кодекса.

Например, Ковылкинский районный суд Республики Мордовия в постановлении от 8 сентября 2015 г., удовлетворяя ходатайство следователя о заключении под стражу Л., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, вывод о том, что Л. скроется от предварительного следствия, обосновал имеющейся оперативной информацией о намерении Л. выехать в г. Москву.

Верховный Суд Республики Мордовия 23 сентября 2015 г. отменил постановление в апелляционном порядке и отказал в удовлетворении ходатайства следователя, указав на то, что суд не привел в постановлении каких-либо конкретных фактических данных, не проверил и не дал надлежащей оценки оперативной информации, на наличие которой ссылался следователь. (Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей. Утв. Президиумом Верховного Суда РФ 18 января 2017 г.).

Так, согласно надзорному определению Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 5 ноября 2013 г. № 46-Д13–23:

2. Порядка представления результатов оперативно-розыскной деятельности в суд.

Я ни разу не встречал случая, чтобы рапорты как результаты оперативно-розыскной деятельности представлялись в судебное заседание при рассмотрении ходатайств о заключении под стражу вместе с постановлением руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Не стоит дополнительно объяснять, каким образом и при каких обстоятельствах пишутся такие рапорты.

Представители стороны обвинения, как правило, скрывают этот источник, обосновывая его соображениями секретности.

Если же оперативный сотрудник в своем рапорте указывает, что у него имеется значимая информация, но источник своей осведомленности не называет, то такой рапорт по правилу п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ должен признаваться недопустимым доказательством.

Напомню, что согласно п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности, не имеют юридической силы.

Суды, принимая ничем не подтвержденные рапорты и не желая проверять их достоверность и допустимость, тем самым в нарушение требований ч. 2 ст. 17 УПК РФ придают данному виду доказательств заранее установленную силу.

На практике могут возникнуть и иные основания для признания рапортов недопустимыми доказательствами, на которые следует обращать внимание.

В случае заявления таких ходатайств представителями стороны защиты судьи с учетом дефицита процессуального времени могут уклониться от удаления в совещательную комнату с целью их разрешения, но при этом будут обязаны в окончательном постановлении дать оценку заявленным доводам. Если же они этого не сделают, то появляется дополнительная убедительная аргументация при апелляционном обжаловании вынесенного судебного акта.

Во-первых, подобные инициативы вбивают клин между государством и гражданским обществом. Фактически судебная ветвь власти без обиняков говорит гражданам, что не собирается обосновывать справедливость применяемых к ним мер государственного принуждения. Следствием этого не может не быть обострение кризиса доверия граждан к государственным институтам.

Что такое внутреннее убеждение судьи

В статье 71 АПК РФ коротко и емко изложен арсенал научных методов логического познания истины – анализ, синтез, систематизация, обобщение, самоконтроль, – подлежащих комплексному применению судьей в процессе исследования доказательств. Так суд оценивает относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. При этом доказательство признается судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Особо подчеркнуто, что каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами, а также никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. Так как объяснения лиц, участвующих в деле, согласно ч. 2 ст. 64 и ст. 81 АПК РФ являются доказательствами, эти материалы подлежат исследованию в таком же порядке.

Научный подход к поиску истины ни в коем случае не исключает такой парадоксальный инструмент, как интуиция. Однако при отправлении правосудия интуитивные догадки ввиду их субъективности и ненадежности или должны быть подтверждены логической цепочкой развернутых рассуждений, или отвергнуты судьей как ошибочные.

Доказывание судьей верности своего мнения

Право защищать свою позицию – обязанность участника процесса

Таким образом, участник спора должен грамотно и доходчиво изложить суду свою позицию, в том числе:

• описание спорной ситуации с перечислением фактических обстоятельств, подлежащих, по его мнению, установлению в ходе судебного разбирательства;

• перечень доказательств, подтверждающих фактические обстоятельства, на которых он настаивает;

• правовую квалификацию спорной ситуации со ссылкой на конкретные нормы материального права, регулирующие спорные правоотношения и подлежащие, по его мнению, применению.

При отсутствии возможности представить надлежащие доказательства участник спора обязан использовать весь арсенал процессуальных прав, например, добиться истребования судом недостающих доказательств (ст. 66 АПК РФ), назначения экспертизы (ст.ст. 82-85 АПК РФ) или привлечения специалиста (ст. 86 АПК РФ) для дачи квалифицированного заключения по сложным вопросам.

Уклонение судьи от установленной процедуры исследования доказательств является дисциплинарным проступком

Выводы

Таким образом, уклонение судьи арбитражного суда от надлежащего исследования доказательств, игнорирование им при составлении мотивированного решения доводов кого-либо из участников процесса, неуказание в судебном акте причин (обоснования) неприменения норм материального права, на которые в своих доводах ссылался кто-либо из тяжущихся, является нарушением требований Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-I, то есть дисциплинарным проступком. При этом участник арбитражного процесса, чьи права ущемлены в результате этого правонарушения, по всем канонам права является потерпевшим. Однако действующее законодательство существенно ограничивает возможности потерпевшего активно бороться за восстановление своих нарушенных прав: он может только инициировать проверку путем направления в соответствующую квалификационную коллегию заявления о факте совершения судьей правонарушения.

Приложение

Извлечения из постановления № 09АП-35474/2011-ГК по делу № А40-99472/11-12-731 от 30.01.2012 (судьи Н.И. Левченко, Е.Б. Расторгуев, М.Е. Верстова):

В соответствии с частью 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Согласно части 2 указанной статьи Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

При этом нормы АПК РФ содержат критерии оценки доказательств, которыми должен руководствоваться суд.

В частности, в силу части 3 статьи 71 АПК РФ доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

В силу пункта 2 части 4 статьи 170 АПК РФ в мотивировочной части решения должны быть указаны доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

Таким образом, процессуальное законодательство предусматривает обязанность суда мотивировать сделанные им выводы на основе установленных требований к относимости и допустимости доказательств и критериев их оценки.

Не может быть признано правомерным указание в решении на участие суда как органа правосудия в состязательном процессе, поскольку положениями части 1 статьи 9 АПК РФ состязательность установлена как принцип осуществления судопроизводства в арбитражном суде. Положениями части 2 статьи 9 АПК РФ определено содержание указанного принципа, как состоящее в праве лиц, участвующих в деле, знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства, представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Принцип состязательности реализуется также в имеющемся у лиц, участвующих в деле, риске наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Частью 3 статьи 9 АПК РФ установлена роль суда в реализации данного принципа. Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Таким образом, в силу вышеуказанных процессуальных норм принцип состязательности заключается в предоставлении сторонам и иным лицам, участвующим в деле, возможности для реализации своих процессуальных прав, в том числе для заявления доводов, предоставления доказательств и ознакомления с доказательствами и доводами противоположной стороны, а также возложения последствий совершения или несовершения тех или иных действий, в том числе последствий реализации тех или иных процессуальных прав либо отказа от их реализации.

Следовательно, состязательность реализуется в процессуальных действиях либо бездействии лиц, участвующих в деле. Процессуальное положение данных лиц характеризуется заинтересованностью в исходе дела, доводы лица, участвующего в деле, его права противопоставляются доводам и правам иных участвующих в деле лиц, имеющих противоположную заинтересованность в исходе дела. Баланс между правами данных лиц устанавливается, в том числе, на основе принципа состязательности.

В отличие от лица, участвующего в деле, суд как орган государственной власти не заинтересован в исходе дела, напротив, обязан сохранять независимость, объективность и беспристрастность. Суд не участвует в процессе состязательности лиц, участвующих в деле, и не имеет соответствующего процессуального оппонента, а осуществляет руководство процессом и обеспечивает возможность для реализации лицами, участвующими в деле, своих процессуальных прав.

Справочно:

В 2-х других постановлениях 9-го арбитражного апелляционного суда (от 15.02.12 и 17.02.12) формулировка лаконичнее:

В отличие от лица, участвующего в деле, суд как орган государственной власти не заинтересован в исходе дела, напротив, обязан сохранять независимость, объективность и беспристрастность. Суд не участвует в процессе состязательности лиц, участвующих в деле, и не имеет соответствующего процессуального оппонента, а осуществляет руководство процессом и обеспечивает возможность для реализации лицами, участвующими в деле, своих процессуальных прав.

Ответ: такой исход возможен, если судья не понял сути дела или не разобрался в аргументах участников спора. В этой статье мы расскажем, почему это случается и что с этим можно сделать.

Дело можно проиграть, если судья не понял аргументов

Есть еще Верховный суд, который в процентном соотношении отменяет решения нижестоящих судов гораздо чаще. Но вероятность того, что дело попадет туда на рассмотрение, очень низкая: в 2020 году из 17 273 жалоб, поступивших в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда, рассмотрено было лишь 191 дело.

Нередко судьи принимают ошибочные решения, потому что им не хватает времени разобраться в сути дела. Одни из причин таких ошибок — плохо подготовленные документы и неубедительная аргументация представителей сторон. Иногда доходит до того, что суду не под силу разобраться в условиях договора между истцом и ответчиком: настолько непонятно он может быть составлен. Усложняется все тем, что сами участники спора зачастую не могут четко объяснить суду, где ошибка оппонента и в чем суть их позиции. Результат: свою позицию приходится подолгу отстаивать в нескольких инстанциях, тратить на это время, деньги и нервы. Вот пример, где дело прошло три инстанции и дошло до Верховного суда, несмотря на то, что ответчик был прав с самого начала.

→

Фактическая правота — это еще не выигранное дело. Нужно, чтобы позиция была убедительна и понятна для судьи.

У судьи много работы и мало времени на изучение дела

Итак, просто быть правым недостаточно. Чтобы выиграть дело, нужно убедить в своей правоте судью. Эта и без того непростая задача усложняется тем, что убеждать судью приходится в очень непростых условиях. Количество дел, которое один судья рассматривает за один день, как правило, достигает нескольких десятков.

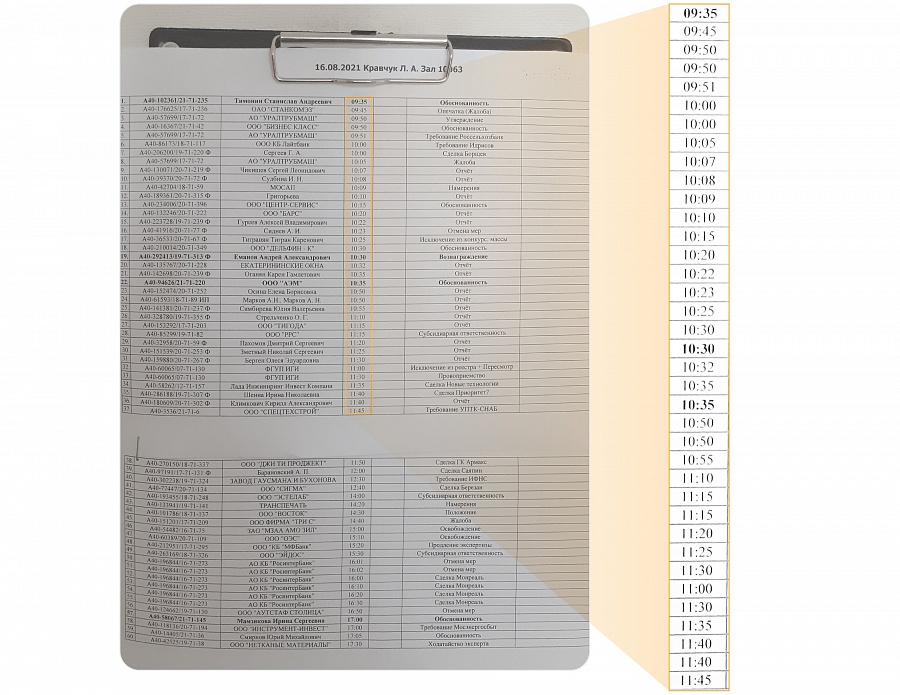

Список дел, назначенных для рассмотрения судьей на один день. Арбитражный суд Москвы

Это означает, что на каждое дело у судьи есть не больше 15 минут. За это время он должен успеть изучить представленные материалы, выслушать стороны и вынести решение. И это еще не самые суровые условия. В блогах юристов то и дело попадаются страшные истории о том, как на один день судья назначает к рассмотрению больше 100 дел. И это не предел.

В таких условиях исход судебного заседания часто зависит не только от того, кто прав на самом деле, но и, например, от того, сколько дел судья уже прослушал в этот день, насколько он устал и способен концентрироваться.

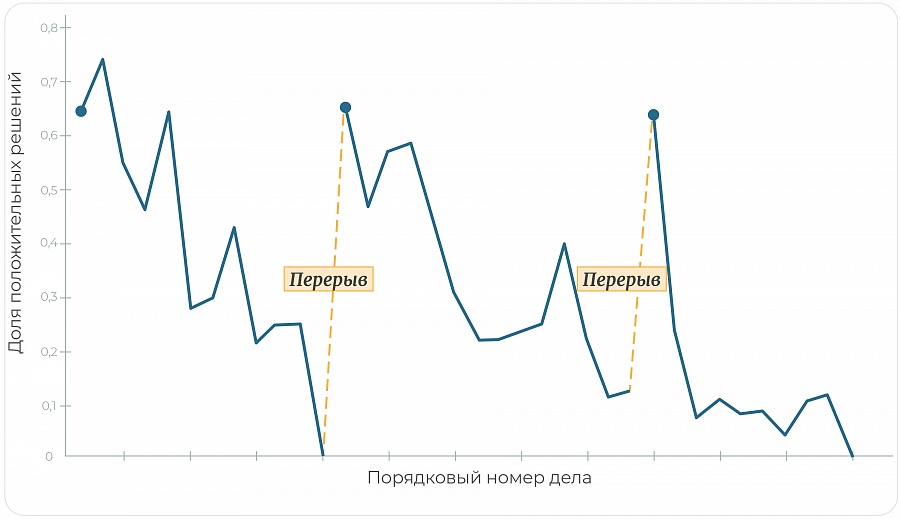

График из исследования о посторонних факторах, влияющих на решение судей о досрочном освобождении, хорошо показывает тенденцию судей выносить больше положительных решений в начале рабочей секции после небольшого перерыва

Эта статистика говорит нам о том, что решение по делу сильно зависит от того, слушается оно в начале рабочего дня или в конце, сыт судья или голоден, здоров он или у него болит голова. И непонятная аргументация в таких условиях сверхнагрузки на судей фактически означает, что участник спора пускает ход дела на самотек и полагается на случай.

Когда судья решает, платить ответчику штраф или нет, меньше всего хочется, чтобы его решение было случайным. Именно поэтому при подготовке к заседанию нужно учитывать условия, в которых работают судьи, и готовить аргументацию так, чтобы максимально снизить вероятность судебной ошибки.

Чем проще судье будет разобраться в аргументах, тем выше шанс, что, вынося решение, он будет опираться именно на них.

Почему хорошо подготовленный документ делает аргументы понятнее

Сравним две ситуации.

В первой судья смотрит хаотично собранные распечатки сфотографированных договоров и платежных поручений. Качество у них неважное, приходится напрягать зрение, чтобы увидеть нужные цифры. Получил он их прямо на заседании и заранее изучить не смог. В исковом заявлении он с трудом находит те доводы, на которые ссылается представитель истца. Найдя нужное место, он вынужден перечитать формулировку дважды, чтобы понять ее смысл.

Во второй ситуации все документы представлены судье заранее, разложены в нужном порядке. Там видно все до последней запятой. Судья без труда находит в тексте иска те места, на которые ссылается представитель, потому что все доводы ярко выделены и пронумерованы. Все формулировки понятны с первого раза.

В первом случае представителю должно очень повезти, чтобы судья смог разобраться в его аргументах. Во втором случае представитель не стал полагаться на случай, позаботившись о том, чтобы судье было удобно изучать документы и все доводы были ему понятны.

Legal Design — подход к подготовке документов, при котором информация преподносится читателю не только в виде текста, но и графически: через визуализацию данных и понятий, с помощью приемов типографской верстки и других инструментов дизайна

Пять проблем в процессуальных документах, которые можно решить средствами Legal Design

Читайте также: