Вторая мировая война завершилась подписанием какого договора

Обновлено: 25.06.2024

У истоков коалиции

Нападение нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 г. привело к кардинальному изменению международной обстановки. Вечером того же дня премьер-министр Великобритании У. Черчилль, выступая по радио, подчеркнул, что, несмотря на неприятие им коммунистических идей, Великобритания готова оказать поддержку СССР в его борьбе с германской агрессией. Правительство Соединенных Штатов на момент начала войны СССР с Германией сохраняло нейтралитет и в первые июньские дни 1941 г. не высказывало своего однозначного отношения к германской агрессии против Советского Союза. Однако после посещения советской военной делегацией Великобритании и США и ответного визита помощника Рузвельта Г. Гопкинса в Москву в Вашингтоне убедились в решимости СССР вести войну до победного конца. Между Москвой, Лондоном и Вашингтоном была достигнута договоренность о проведении совещания по вопросу военных поставок.

14 августа 1941 г. на о. Ньюфаундленд состоялась первая встреча У. Черчилля и Ф. Рузвельта за годы войны, укрепившая союзническую взаимосвязь двух держав. По итогам встречи был принят документ, получивший название Атлантической хартии. В документе провозглашалось отсутствие намерений Великобритании и США осуществлять какие-либо территориальные захваты, противоречащие воле проживающих на этих территориях народов, признавалось право этих народов определять свою судьбу, на их доступ к мировым природным ресурсам и международной торговле, о необходимости всеобщего разоружения после войны. Москва выразила свою поддержку принципам, заложенным в хартии.

Первые совместные действия союзников. Укрепление межсоюзнических отношений

12 июля 1941 г. в Москве было подписано соглашение между СССР и Великобританией, в котором были закреплены обязательства обеих сторон о взаимной помощи в борьбе с Германией и об отказе от идеи сепаратного мира с Берлином. Как и Атлантическая хартия, это соглашение послужило правовой основой для дальнейшего формирование союзной коалиции против Германии. Кроме того, Великобритания в августе того же года стала оказывать советской стороне и финансовую поддержку, предоставив СССР 3%-ный заем на 10 млн. фунтов стерлингов сроком на 5 лет. В свою очередь США предоставили СССР кредит в размере 10 млн. долларов.

Одним из первых совместных действий союзников в военном отношении стал ввод советских и британских войск в Иран. Через эту страну пролегал один из важных стратегических маршрутов, по которому военные грузы могли доставляться в СССР через Персидский залив и Ближний Восток. Но в этот период в Иране активизировалась германская пропаганда, использовавшая симпатии иранского шаха Резы Пехлеви к Гитлеру. После того, как дипломатические меры воздействия на шаха потерпели неудачу, СССР и Великобритания приняли решение о временном вводе войск в Иран. 25 августа 1941 г. советские и британские войска вступили на территорию Ирана. В сентябре с иранским правительством было подписано соглашение, которое определяло численность союзных войск союзников в Иране и обязательства иранской стороны по обеспечению транзита военных грузов.

Вопрос о военных поставках (ленд-лиз)

29 сентября - 1 октября 1941 г. в Москве состоялась конференция представителей СССР, США и Великобритании по вопросам оказания взаимной военно-экономической помощи. Это была первая трехсторонняя встреча союзников за годы войны. В роли основного поставщика выступали США. Грузы, предназначенные для СССР, предполагалось доставлять несколькими маршрутами: через Иран, по Черному морю, по Тихому океану и с помощью арктических конвоев в Архангельск и Мурманск. 7 ноября 1941 г. конгресс США положительно решил вопрос о распространении на СССР действия программы ленд-лиза.

Однако долгое время помощь западных союзников СССР была незначительной, поставки осуществлялись в недостаточных объемах. Первый протокол о поставках (всего их было четыре) был выполнен всего на 40%. Осенью и зимой 1941 г., когда решалась судьба Москвы и советского государства в целом, по ленд-лизу из США пришли поставки всего на 541 тыс. долларов. Проблемы с выполнением союзнических обязательств возникали у США и Великобритании и в дальнейшем. В 1942 г., когда германские армии продвигались к Волге и Кавказу, британское и американское правительства полностью прекратили поставки по ленд-лизу в Советский Союз с помощью арктических конвоев. Западные поставки грузов в СССР стали нарастать и выполняться в полном объеме только в 1944-1945 гг., когда коренной перелом в войне уже произошел.

Всего в 1941--1945 гг. СССР получил от западных союзников 18 млн. тонн грузов различного назначения, в том числе свыше 4,5 млн. тонн продуктов питания, металлы для авиастроения и рельсы (3,6 млн. тонн). Из Великобритании и США в СССР было поставлено 22 206 самолетов различных типов, 12 980 танков, 14 тыс. орудий, 427 386 грузовых автомобилей и 51 тыс. джипов, 6 135 638 винтовок и пулеметов, 8 тыс. тракторов и тягачей, 345 тыс. тонн боеприпасов, а также значительное количество промышленного оборудования, горюче-смазочных материалов, взрывчатых веществ и химического сырья. В рамках программы ленд-лиза США получили от СССР за весь период войны 300 тонн хромовой руды, 32 тыс. тонн марганцевой руды, значительное количество платины, золота и других драгоценных металлов на общую сумму 2,2 млн. долларов.

Дальнейшее взаимодействие союзных держав. Проблема открытия второго фронта в 1941-1943 гг.

Одним из наиболее болезненных вопросов во взаимоотношениях западных союзников и СССР стало открытие второго фронта в Европе. Он мог быть создан с помощью высадки англо-американских войск на побережье Франции, что значительно осложнило бы положение нацистской Германии и облегчило бы положение СССР, несшего на своих плечах основную тяжесть войны. Еще летом 1941 г. советское правительство поставило перед Лондоном вопрос об открытии второго фронта, но не нашло понимания у англичан. На первом этапе данный вопрос обсуждался только между СССР и Великобританией, президент Ф. Рузвельт стал принимать активное участие в обсуждении этой темы только после вступления США в войну в декабре 1941 г. Длительные переговоры, проходившие в течение 1941 г. и обмен посланиями между И. Сталиным и У. Черчиллем ни к чему не привели.

Московская и Тегеранская конференции. Открытие второго фронта и освобождение восточной Европы

Коренной перелом на Восточном фронте, победа советских войск под Сталинградом и на Курской дуге, капитуляция фашистской Италии летом 1943 г. поставили перед странами антигитлеровской коалиции вопрос о необходимости обсуждения послевоенного переустройства мира. 19-30 октября 1943 г. состоялась Московская конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании. На ней, в частности, обсуждался вопрос послевоенного переустройства Германии и выдвинутая У. Черчиллем идея расчленения немецкого государства, а также послевоенные судьбы Италии, Франции и Австрии. Важным итогом конференции стало подписание США и Великобританией протокола, согласно которому американцы и британцы подтвердили (хотя и с оговорками) свои намерения осуществить наступление в Северной Франции весной 1944 г.

Московская конференция стала основой для проведения встречи лидеров трех союзных держав в Тегеране 28 ноября – 1 декабря 1943 г. Вопрос об открытии второго фронта стал основным на Тегеранской конференции. У. Черчилль выдвинул предложение высадить союзные войска не во Франции, а на Балканах. Таким образом, англо-американские войска раньше бы заняли страны Восточной Европы, к границам которых продвигались советские войска. Однако позицию советской делегации поддержал Ф. Рузвельт. В итоге решение об открытии второго фронта в Северной Франции в 1944 г. было принято окончательно.

Ялтинская конференция. Разгром Германии.

На встрече И. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля 4-11 февраля 1945 г. в Ялте речь шла уже не столько о военном взаимодействии, сколько о дальнейшем переустройстве Европы. На Ялтинской конференции было принято решение о создании Организации Объединенных Наций и проведении в апреле в Сан-Франциско ее учредительной конференции. Противоречия между союзниками вызвал вопрос о политическом устройстве освобожденных стран: если США и Великобритания выступали за восстановление довоенных режимов, то СССР делал ставку на антифашистские движения в этих странах и их лидеров. В Декларации об освобожденной Европе было зафиксировано право народов Европы самим решать свою судьбу и избавляться от наследия фашизма и нацизма. Было принято решение о послевоенной оккупации Германии войсками союзников. СССР взял на себя обязательство вступить в войну с милитаристской Японией.

В начале марта 1945 г. англо-американские войска стали вести боевые действия на территории Германии. В апреле состоялась историческая встреча на Эльбе войск СССР и США. Тогда же началась масштабная Берлинская операция, завершившаяся взятием столицы нацистской Германии. 2 мая берлинский гарнизон капитулировал. 7 мая 1945 г. в штабе Д. Эйзенхауэра в Реймсе был подписан предварительный протокол о капитуляции вооруженных сил Германии. Акт подписания капитуляции был повторен в Карлсхорсте в торжественной обстановке в ночь с 8 на 9 мая 1945 г.

Потсдамская конференция. Разгром Японии.

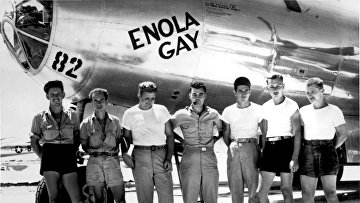

СССР, выполняя взятые на себя союзнические обязательства, 9 августа 1945 г. начал военные действия против милитаристской Японии. В ходе военной операции были освобождены южная часть Сахалина, занята территория Курильских островов и Маньчжурии. В то же время США осуществили первую в истории атомную бомбардировку, уничтожив 6 и 9 августа 1945 г. японские города Хиросиму и Нагасаки. 2 сентября 1945 г. Япония капитулировала. Вторая мировая война завершилась.

Черный день

Датой начала Второй мировой войны принято считать 1 сентября 1939 года – день нападения гитлеровской Германии на Польшу, но с этим сегодня спорят многие историки. Выдвигается версия, что Вторая мировая началась в 1935 году, когда Италия – один из главных союзников Германии – начала войну против Эфиопии, по итогам которой провозглашается Итальянская империя. Есть и другое мнение: считать началом Второй мировой войны франкистский мятеж в республиканской Испании в 1936 году. Ведь по обе стороны фронта воевали не только испанцы, но и их союзники из обоих лагерей: коммунистического, представленного СССР и его сторонниками-добровольцами из разных стран, и антикоммунистического – прежде всего Италия и Германия. А кое-кто из историков предлагает брать за точку отсчета 1937 год, когда началась широкомасштабная оккупация Китая японской армией.

Советский Союз стал членом Антигитлеровской коалиции далеко не сразу. После Октябрьской революции Советская Россия, а позднее СССР не имели ни одного настоящего союзника на международной арене. Нашей стране, изо всех сил стремящейся сохранить себя, приходилось постоянно лавировать между интересами крупных держав, которые объединяла одна цель: уничтожение СССР. Эти игры кончились тем, чем не могли не кончиться – войной, из которой Советский Союз, даже понесший колоссальные потери, вышел державой с мировым статусом.

Игры патриотов

Советский Союз в короткий промежуток между войнами – началом Второй мировой и началом Великой Отечественной – успел сделать довольно много для того, чтобы хотя бы попытаться обезопасить свои рубежи. Граница на Карельском перешейке отодвинулась далеко на запад; то же произошло с границей Польши (за счет чего СССР вернул территории, отторгнутые поляками в 1920 году). В Прибалтике страна приросла сразу тремя республиками, руководство которых попросило принять их в состав Союза. А на Дальнем Востоке после двух крупных локальных конфликтов – у озера Хасан в 1938 году и на Халхин-Голе в 1939-м – японская армия уже не стремилась начать новые боевые действия.

Война народная

Сегодня уже не подлежит обсуждению вопрос, справился бы СССР с нацистской Германией в одиночку или нет: можно лишь обсуждать, насколько позже это могло случиться и как могли увеличиться наши потери. Отрицать, что помощь союзников по антигитлеровской коалиции была своевременной и ценной, глупо. Поставки по ленд-лизу позволили и пополнить армию техникой, которой постоянно не хватало, и обеспечить ее топливом, и дать солдатам медикаменты и продовольствие, и обеспечить их доставку по железной дороге за счет американских паровозов.

Столь же глупо отрицать и тот факт, что именно Советский Союз и его вооруженные силы вынесли основную тяжесть войны с Германией. Об этом легко судить по таким цифрам. Красная армия разгромила и пленила 607 дивизий противника – союзники только 176, и три четверти потерь немецкой армии тоже пришлись на Восточный фронт. По данным Министерства обороны РФ, из 1418 суток существования советско-германского фронта активные боевые действия на нем велись 1320 суток, на итальянском из 663 суток – 492, на западном – 293 из 338 суток, на североафриканском – 309 из 973 суток. На советско-германском фронте было осуществлено 37 крупномасштабных наступательных операций со стратегическими целями, на западном – 6, на итальянском и североафриканском – по 3.

Как стать сверхдержавой

Произошло это в том числе и потому, что после окончания войны на карте Европы появилось достаточное число стран, вошедших в сферу непосредственного влияния СССР – все, которые позднее станут участниками Варшавского договора. Могучая страна, обладающая передовым по меркам того времени оружием (хотя до создания собственной атомной бомбы оставалось еще четыре года), получившая серьезных союзников в Европе, – не могла не быть в числе стран, влияющих на мировую политику. Точнее, Советский Союз стал одним из двух лидеров этого процесса.

Это же дало возможность СССР войти в число пяти стран постоянных членов Совета безопасности только что созданной Организации Объединенных Наций, получившей мандат на поддержание мировой безопасности. Создание ООН стало одним из важнейших итогов Второй мировой войны, поскольку эта организация по сей день обеспечивает мир на Земле. Мир, которого добилась в первую очередь наша страна и за который она заплатила самую высокую цену, кто бы и где бы ни пытался доказать иное.

Статья напоминает о пяти ключевых событиях, которые привели к окончанию Второй мировой войны. Одно из них — ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. По мнению автора, ход войны переломили союзники, а сама война завершилась на палубе американского военного корабля 2 сентября 1945 года.

Эти пять ключевых событий привели к завершению Второй мировой войны.

Вторая мировая война закончилась через шесть лет и один день после вторжения Германии в Польшу первого сентября 1939 года, которое спровоцировало второй глобальный конфликт XX века. К тому времени, когда Вторая мировая война завершилась на палубе американского военного корабля 2 сентября 1945 года, она унесла жизни примерно 60-80 миллионов человек, то есть, около 3% населения планеты. Подавляющее большинство тех, кто погиб в самой смертоносной войне в истории, были мирными жителями, включая шесть миллионов евреев, убитых в нацистских концентрационных лагерях во время Холокоста.

К тому времени, когда США вступили во Вторую мировую войну после бомбардировки японцами Перл-Харбора, немецкие войска оккупировали значительную часть Европы от Черного моря до Ла-Манша. Однако союзники переломили ход войны, а следующие важные события положили конец Второй мировой войне.

1. Германия воевала на два фронта

Стремительно продвинувшись по территории всей Европы в первые три года войны, измотанные войска стран гитлеровской коалиции были вынуждены обороняться после того, как советская Красная армия дала им отпор в ожесточенной битве под Сталинградом, которая продолжалась с августа 1942 по февраль 1943 года. В ходе кровопролитных боев за город, названный в честь советского диктатора Иосифа Сталина, погибло почти два миллиона человек, в том числе десятки тысяч жителей Сталинграда.

Когда советские войска начали наступление на Восточном фронте, западные союзники захватили Сицилию и южную Италию, что привело к падению правительства итальянского диктатора Бенито Муссолини в июле 1943 года. Затем союзники открыли Западный фронт, осуществив высадку десанта в Нормандии шестого июня 1944 года. Закрепившись на севере Франции, союзные войска 25 августа освободили Париж и менее чем через две недели — Брюссель.

2. Битва в Арденнах

Когда советские войска вошли в Польшу, Чехословакию, Венгрию и Румынию, западные союзники продолжали продвигаться на восток, и Германия оказалась зажатой с обеих сторон. Гитлер был вынужден вести войну на два фронта в условиях истощения ресурсов, и его положение становилось все более отчаянным. В надежде прорвать линии обороны союзников он приказал начать последнее наступление на Западном фронте. 16 декабря 1944 года нацисты начали внезапное наступление на участке вдоль 130-километрового горно-лесного массива в Арденнах у границы Бельгии с Люксембургом.

В ходе наступления немецким войскам удалось продвинуться на запад, но союзники еще полтора месяца удерживали линию обороны, ведя бои в условиях минусовой температуры, из-за чего солдаты страдали от переохлаждения, обморожения и некроза кожи стопы. Американские войска выдержали натиск остатков немецкой армии, которая некогда составляла мощь Германии. Но во время этого сражения, которое стало для американцев самым кровопролитным за время Второй мировой войны, они потеряли убитыми около 20 тысяч человек. Сражение, известное как битва в Арденнах, оказалось последним рывком, агонией Германии, когда советская Красная армия начала зимнее наступление на Восточном фронте, в результате которого к весне она вышла к реке Одер, на участок, расположенный менее чем в 80 километрах от Берлина, столицы Германии.

3. Капитуляция Германии

После бомбардировок Дрездена и других немецких городов, в результате которых погибли десятки тысяч мирных жителей, западные союзники перешли Рейн и двинулись на восток, к Берлину. Приближаясь к столице, союзные войска увидели весь ужас Холокоста, освобождая такие концентрационные лагеря, как Берген-Бельзен и Дахау. Потерпев крах на обоих фронтах и поняв, что поражение неизбежно, 30 апреля 1945 года Гитлер покончил жизнь самоубийством в своем бункере, расположенным глубоко под землей под Рейхсканцелярией.

Назначенный преемником Гитлера гроссадмирал Карл Дениц начал переговоры о перемирии и седьмого мая поручил генералу Альфреду Йодлю подписать акт о безоговорочной капитуляции всех немецких войск, которая должна была вступить в силу на следующий день. Однако Сталин отказался признавать этот акт о капитуляции, подписанный в штаб-квартире американского генерала Дуайта Эйзенхауэра во французском Реймсе, и заставил немцев подписать на следующий день другой акт в оккупированном советскими войсками Берлине.

4. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Даже после победы союзников в Европе Вторая мировая война продолжалась на Тихоокеанском театре военных действий. Американские войска медленно, но неуклонно продвигались к Японии после того, как в июне 1942 года победа в битве на Мидуэе изменила ход войны. Сражения при Иводзиме и Окинаве зимой и весной 1945 года были одними из самых кровопролитных в этой войне, и в американской армии предполагали, что любое вторжение на японский материк будет сопровождаться потерями до одного миллиона человек.

5. Объявление войны Советским Союзом и капитуляция Японии

На фоне бомбардировок Хиросимы и Нагасаки положение Японии становилось все более тяжелым, когда восьмого августа Советский Союз официально объявил войну и вторгся в оккупированную Японией Маньчжурию на северо-востоке Китая. Поскольку Высший военный совет не смог принять решения, японский император Хирохито решил, что его страна должна капитулировать. В полдень 15 августа (по японскому времени) император в своем первом радиовыступлении объявил о капитуляции Японии.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

Война продолжалась шесть лет - с 1 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г., охватив территории трех континентов: Европы, Азии, Африки, а также все четыре океанских театра (Атлантический, Тихий, Индийский и Северный).

Со стороны государств фашистского блока являлась войной захватнической и грабительской, она велась в целях установления мирового господства, порабощения и уничтожения целых народов. Фашистскому блоку противостояла антигитлеровская коалиция, выступившая в защиту свободы и независимости своих стран и народов.

Можно выделить 5 периодов войны.

Первый период (1 сентября 1939 - 21 июня 1941)

Первый период связан с началом войны, вторжением Германии в страны Западной Европы, оккупацией 13 европейских государств.

1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу ("Вейс План"), в результате которого последняя была разгромлена в течение месяца.

17 сентября того же года Советский Союз, в соответствии с пактом Риббентропа-Молотова, ввел свои вооруженные силы принадлежащие Польше территории Западной Украины и Белоруссии. В ответ на нападение на Польшу Франция и Великобритания объявили войну Германии, но активных военных действий не предпринимали. Стороны обменивались только ограниченными авиационными ударами.

В апреле-июне 1940 г. немецко-фашистские войска оккупировали Данию и Норвегию, а 10 мая 1940 г. Германия вместе с вступившей в войну Италией (10 июня 1940) начала Французскую кампанию (план "Гельб"). При этом гитлеровские армии вторглись в Бельгию, Нидерланды и Люксембург, разгромив их армии, через их территорию нанесли мощный удар по Северной Франции. В результате французский фронт был быстро прорван, северная и центральная Франция захвачены, и 22 июня 1940 г. французская армия капитулировала.

Одновременно прижатая к морю в районе Дюнкерка английская армия, бросив тяжелое вооружение, эвакуировалась на Британские острова. С августа 1940 г. до июня 1941 г. Германия предприняла массированные бомбардировки Великобритании ("Битва за Англию"), которые, однако, не принесли фашистскому командованию ожидаемых результатов.

В этот же период развернулась битва за Атлантику, продолжавшаяся до конца войны, сначала при перевесе Германии, а с 1942 г. - при коренном изменении обстановки на море в пользу западных держав.

Весной 1941 г. Германия совместно с Италией и Венгрией разгромила Албанию, Югославию и Грецию и оккупировала их территории (Балканская кампания). На Африканском театре войны итало-германские войска оккупировали Ливию и вторглись в Египет.

На Дальнем Востоке Япония с 1937 г. вела войну против Китая, постепенно расширяя захваченные прибрежные районы.

С июля 1940 г. фашистская Германия начала скрытно готовиться к войне против Советского Союза. В декабре этого года был утвержден план нападения на СССР (план "Барбаросса"), после чего подготовка к вторжению в СССР вступила в необратимую фазу.

Второй период (22 июня 1941 - 18 ноября 1942)

Второй период связан с нападением Германии и ее союзников (Румынии, Финляндии, Венгрии, Италии) на Советский Союз и началом Великой Отечественной войны советского народа против фашистского нашествия и срывом гитлеровской доктрины "молниеносной войны". Советско-германский фронт стал главным и решающим фронтом Второй мировой войны.

22 июня 1941 года в 4 часа утра немецко-фашистские войска вероломно вторглись на территорию СССР. Используя полную мобилизованность своих вооруженных сил, недостаточную готовность Советского Союза к войне, отсутствие созданного оборонительного фронта, а также допущенные советским военно-политическим руководством просчеты, германская армия в приграничных сражениях нанесла крупные поражения советским войскам, окружив и уничтожив значительную часть войск советских приграничных военных округов, захватила большую часть Прибалтики, Западной Белоруссии, Украины и Молдавии.

Перед лицом общей угрозы начала формироваться антигитлеровская коалиция. Великобритания и США заявили о своей поддержке СССР. В августе 1941 г. Советский Союз и Великобритания для предотвращения создания фашистских опорных пунктов на Ближнем Востоке на основе совместного соглашения ввели свои войска в Иран.

К концу сентября 1941 г. немецко-фашистским войскам удалось продвинуться на 500-600 км, создать блокадное кольцо вокруг Ленинграда, полностью овладеть Прибалтикой, Белоруссией и Украиной, захватить Крым. Затем, перегруппировав силы, гитлеровские армии с октября 1941 г. развернули решающее наступление на Москву (операция "Тайфун"). Однако советские войска не только отразили удар, но и перешли в контрнаступление, а затем и в общее наступление, нанесли крупное поражение противнику, разгромили основные ударные силы немецких войск, сняли непосредственную угрозу столице, отбросили противника от Тихвина и Ростова.

Однако летом 1942 г. противник вновь захватил стратегическую инициативу и после ряда важных операций по разгрому советских войск на Керченском полуострове, захвату Севастополя, разгрому группировки советских войск под Харьковом и Любанью предпринял второе стратегическое наступление - на этот раз на южном направлении.

В результате ему удалось нанести серьезное поражение советским войскам в ходе ряда последовательных операций в июне-ноябре 1942 г., прорваться к верхнему течению Дона и к Волге в районе Сталинграда, овладеть Северным Кавказом. Тем не менее, поставленных военно-политических целей Гитлер не достиг. Его войска были остановлены в Сталинграде, в предгорьях Кавказа, оказались обескровленными и, растянувшись на фронте более 6000 км, попали в сложное положение.

На Африканском театре войны зимой 1941 и летом 1942 гг. военные действия велись с переменным успехом. В конце лета 1942 г. здесь наступило временное затишье. В Атлантике германские подводные лодки продолжали расширять операции на океанских коммуникациях, нанося большой урон флотам и конвоям союзных держав. Активизировались действия немецких подводных сил и авиации также на морских коммуникациях в Норвежском и Баренцевом морях.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе 7 декабря 1941 г. Япония развязала войну против США внезапным ударом по Перл-Харбору. В результате удара японская армия причинила огромный ущерб американскому тихоокеанскому флоту, завоевав господство на море. В начале 1942 г. Япония оккупировала Малайзию, Индонезию, Филиппины, захватила Бирму и нанесла серьезное поражение королевскому флоту Великобритании в Сиамском заливе, а затем и англо-американско-голландскому флоту в Яванской операции. В Китае японские вооруженные силы предприняли карательные операции против освобожденных районов.

Третий период (19 ноября 1942 - 31 декабря 1943)

Третий период начался контрнаступлением советских войск под Сталинградом, которое завершилось окружением и полным разгромом 330-тысячной группировки противника. Развернувшееся затем стратегическое наступление советских вооруженных сил от Великих Лук до Черного моря привело к разгрому немецких, венгерских, итальянских и румынских войск на центральном и южном участках советско-германского фронта, освобождению ряда центральных областей России, Донбасса и большей части Северного Кавказа. Началось массовое изгнание немецко-фашистских захватчиков с территории СССР.

Летом 1943 г. гитлеровское военно-политическое руководство предприняло попытку организовать очередное (третье) наступление в районе Курска (операция "Цитадель"), но потерпело сокрушительное поражение и вынуждено было взять курс на затяжную оборонительную позиционную войну. В последующей битве за Днепр Советская Армия сорвала намерение противника удержать оккупированные территории на рубеже так называемого "Восточного вала".

В итоге был осуществлен коренной перелом в Великой Отечественной и всей Второй мировой войне. В военно-политической и стратегической обстановке произошли необратимые изменения в пользу антигитлеровской коалиции. Начался распад фашистского блока. Германия встала перед перспективой неминуемого разгрома.

В Африке английские войска нанесли крупное поражение итало-немецким войскам в районе Эль-Аламейна. Одновременно в Касабланке (Марокко) была осуществлена высадка крупного контингента американских войск. В последующих за этим Северо-Африканской и Тунисской операциях союзники разгромили экспедиционные германо-итальянские войска и принудили их к капитуляции (220 тыс. человек). В середине лета 1943 г. в результате Сицилийской и Южно-Итальянской операций союзные войска овладели островом Сицилия и высадились в Италии, что привело к выходу последней из войны.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе Япония перешла к стратегической обороне, пытаясь удержать за собой завоеванные территории. Со своей стороны англо-американские войска, перейдя в наступление, захватили инициативу в воздухе и на море, нанесли ряд поражений японскому флоту (морские сражения у острова Мидуэй и в районе Соломоновых островов), высадились в Новой Гвинее и освободили Алеутские острова. В этом периоде войны на всех оккупированных Германией территориях резко активизировалось партизанское и народно-освободительное движение, были предприняты крупные воздушные операции союзников с нанесением ударов по городам и промышленным объектам на германской территории.

Одновременно коренным образом изменилась в пользу западных держав обстановка и на Атлантике.

Четвертый период (1 января 1944 - 9 мая 1945)

Этот период характерен созданием второго фронта в Европе, окончательного изгнания немецко-фашистских захватчиков с территории СССР, освобождения оккупированных стран Западной Европы, полного краха фашистской Германии и ее безоговорочной капитуляции.

Основные события, как и в предыдущие периоды, проходили на Восточном фронте. Советская Армия проведением крупных стратегических наступательных операций в 1944 г. разгромила важнейшие группировки германских войск, освободила Прибалтику, Белоруссию, Левобережную Украину, Молдавию и вынесла военные действия за пределы своих государственных границ.

В последовавших затем операциях были выведены из войны Финляндия, Румыния и Венгрия, освобождены Польша, Чехословакия, Югославия, Болгария и Австрия. Советские войска вступили на территорию Германии.

В Западной Европе англо-американские войска 6 июня 1944 г. высадились в Нормандии и, открыв второй фронт, начали операцию по освобождению Франции, Бельгии, Нидерландов, затем вторглись в западные районы Германии. Весной же 1945 г. эти войска форсировали Рейн, овладели южными и центральными районами Германии.

2 мая 1945 г. советские войска овладели Берлином, а на реке Эльбе встретились с англо-американскими войсками.

Под совместными ударами с востока и запада гитлеровская Германия вынуждена была прекратить сопротивление и 9 мая 1945 года подписала акт о безоговорочной капитуляции.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе Япония в это время продолжала военные действия. Союзные армии и флот, перейдя в общее стратегическое наступление, окончательно разгромили японский флот, освободили большую часть Океании и приблизились вплотную к Японским островам.

Пятый период (9 мая - 2 сентября 1945)

Пятый период связан с разгромом Японии и освобождением народов Азии от японской оккупации.

9 августа 1945 г. СССР объявил войну Японии и в ходе быстротечной операции, разгромив Квантунскую армию, освободил Манчжурию, некоторые провинции Северо-Восточного Китая, Северную Корею, Сахалин и Курильские острова.

6 и 9 августа 1945 года Соединенные Штаты Америки предприняли атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, уничтожив эти города и большую часть их населения. 2 сентября 1945 г. Япония капитулировала.

Вторая мировая война была завершена. Она принесла неисчислимые разрушения и огромные потери всем воевавшим государствам. С обеих сторон погибло в общей сложности свыше 50 млн. человек.

Советский Союз вынес основную тяжесть этой войны, истребил большую часть немецко-фашистских войск (607 дивизий), но и сам понес большие потери. Погибло около 27 млн. советских граждан, разрушено 1710 городов и поселков, 70 тыс. сел и деревень, 32 тыс. промышленных предприятий.

Крупный вклад в общую победу внесли США, Великобритания, Франция, Китай, другие государства антигитлеровской коалиции.

Важнейшим итогом войны явился разгром наиболее агрессивных мировых сил, что коренным образом изменило облик мира, расстановку политических сил в мире, привело к возникновению мировой социалистической системы, в которой, однако, стали утверждаться тоталитарные режимы по "советскому образцу". Возникшие в результате этого острые противоречия привели к "холодной войне", новому социально-политическому кризису в мире, а затем к крушению коммунистических режимов в государствах Восточной Европы, распаду Организации Варшавского Договора и, наконец, к развалу Советского Союза в 1991 г.

Использованные материалы

Дорогой читатель, если ты видишь, что эта статья недостаточна или плохо написана, значит ты знаешь хоть немного больше, - помоги нам, поделись своим знанием. Или же, если ты не удовлетворишься представленной здесь информацией и пойдешь искать дальше, пожалуйста, вернись потом сюда и поделись найденным, и пришедшие после тебя будут тебе благодарны.

И вот тут, чтобы не впасть в заблуждение, надо остановиться в перечислении дат, событий и персонажей. Дело в том, что для атрибуции того или иного конфликта или отдельного сражения как непосредственной части именно Второй мировой войны необходимо обозначить, а что это, собственно, за война была? Вернее, ЗА ЧТО была та война. То есть необходимо выявить её ЦЕЛЬ. Только зная истинную цель, первопричину войны, мы сможем понять, кто и когда смог этой цели добиться и тем самым одержать настоящую победу. Именно это и будет означать реальный конец войны.

Так за что велась та война? Здесь архиважно не поддаться соблазну локализации. Война-то была действительно мировая, и в ней нельзя рассматривать каждый локальный вооруженный конфликт в отдельности. Мы уже отмечали, что люди склонны примерять все события на себя лично. Понятно, что для жителей постсоветского пространства, Восточной Европы и Германии главной во Второй мировой войне была война советско-германская. И завершилась она именно 9 мая 1945 года. Но для Японии эта дата лишь одна из многих. Для Китая же и капитуляция Японии не завершила войну. Равно как и для Англии с Францией, не говоря уже про США. Потому рассмотрим интересы основных действующих игроков с этой точки зрения.

Как и всегда в этом мире, перед началом Второй мировой войны игроки на глобальной шахматной доске делились на различные уровни. По результатам Первой мировой войны в игроки 1-го уровня вышли Великобритания, США и, с некоторыми оговорками, Франция. Дерзкие и напористые советская Россия, гитлеровская Германия и императорская Япония прочно заняли место игроков 2-го уровня, а Китай с трудом держался на 3-м уровне. При этом намерения действующих лиц целиком и полностью определялись их местоположением в мировой иерархии.

Если идти снизу вверх, то Китай стремился к одному — стать полноценным централизованным государством, имеющим возможность вести относительно самостоятельную внутреннюю политику. СССР, Германия и Япония искали возможность стать независимыми уже в политике внешней. Игроки же первого уровня делили между собой сферы влияния. Делили мир. И как бы не были нам симпатичны и важны порывы и мечтания самых разных стран и народов, чтобы понять, ради чего велась Вторая мировая война, надо понять, чего добивались в той войне Британская империя, США и Франция.

Цели Британской империи и Франции в принципе совпадали. И те, и другие пытались сохранить за собой статус мировых сверхдержав на фоне неудержимой экспансии Соединенных Штатов. При этом методы сохранения тоже были, по сути, одинаковыми, несмотря на столь большое внешнее различие. Здесь всё дело в географии. Континентальная Франция изобразила поражение и затаилась в ожидании германской победы на восточном фронте. Сохраняя при этом как военно-промышленный комплекс, так и армию. Островная же Великобритания затаилась уже за Ла-Маншем, грозно потрясая кулаками и линкорами. Но разница была только в риторике. Задача же была одна — немецкими руками повергнуть американское детище — СССР, тем самым выдавив США из Евразии. В результате Соединенные штаты были бы вынуждены вновь замкнуться на американском континенте, остановив своё развитие. А отсутствие развития неизбежно приводит к застою и в конечном итоге к гибели.

Это прекрасно понимали и в США. Потому там готовили встречный план, и цели американцев во Второй мировой кардинально отличались от их целей в Первой мировой войне. США перешли к следующему этапу строительства своей Римской империи. Они поставили новую цель — объять своим влиянием территории вокруг Тихого океана так же, как Рим покрывал собой территории вокруг Средиземного моря. С этой целью США были готовы развязать Вторую мировую, как Вторую Пуническую войну. И главной задачей американцев было создание в Евразии альтернативной силы. Той, что сможет бросить вызов европейским сверхдержавам и заставит аналог Карфагена, то есть Великобританию, а шире — Европу, содрогнуться в своем могуществе. Изначально на роль этой силы готовили СССР.

План реальный и исполнимый, но этот мир сложнее, чем кажется, хотя и проще, чем мы думаем. Всем действительно понимающим людям было ясно, что Советский Союз не сможет стать частью Римской империи. Он мог стать только Новым Карфагеном, который хоть и был формальным противником Карфагена старого, но все-таки выступал на его стороне. И в конце концов был разгромлен Римом. Поэтому США готовили СССР как доминирующее в Евразии государство. Но при этом они озаботились и созданием фактора, сдерживающего советские устремления.

Когда война подходила к концу, стало ясно, что на эту роль американцы назначили Китай, который сразу стал угрожать всем. Но как? Ведь на тот момент Китай стоял гораздо ниже своих потенциальных противников, как в плане организационном, так и в военном, техническом, да и во всех других. Все это так, но у китайцев было одно несомненное преимущество — демография.

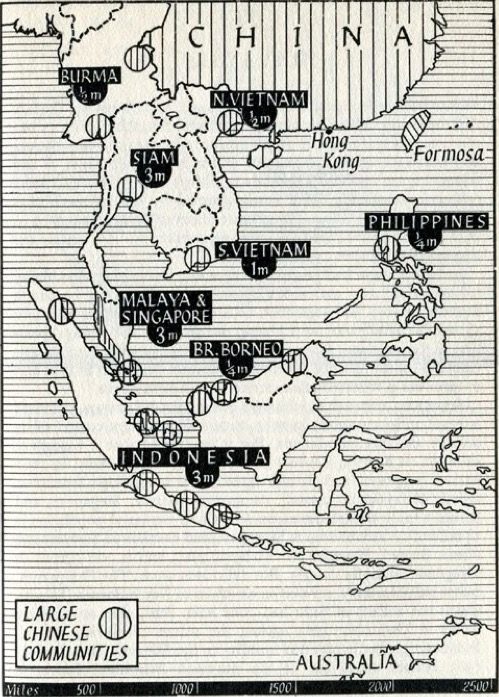

Расселение китайцев в Юго-Восточной Азии в начале XX века.

В Бирме, Индокитае, Сиаме, Малайе, Сингапуре, Индонезии, Британском Борнео и на Филиппинах проживало около 13 млн. этнических китайцев. По тогдашним меркам это было очень много и очень опасно. Ведь китайцы, где бы они ни жили, продолжают жить в Китае. Более того, китайцы были не просто проводниками влияния своего государства, но и имели для этого все возможности, так как именно китайцы традиционно были самой сильной, богатой и энергичной частью местного истеблишмента. К тому же в Малайе и Сингапуре китайцы были даже не меньшинством, а большинством.

Это было несомненным, хотя и единственным на тот момент достоинством Китая. США решили это достоинство не только укрепить, но и добавить к нему ещё парочку. Американцы сумели из рыхлого конгломерата территорий, кланов и племён, что представлял из себя императорский Китай, создать могучее централизованное государство, обладающее дееспособной армией, выкованной в боях, и эффективной бюрократией, сплоченной общей идеологией. Такое государство могло противостоять СССР на Дальнем Востоке, не претендуя из чисто географических соображений на гегемонию в Европе. И при этом самим своим существованием оно позволяло американцам замкнуть кольцо вокруг Пасифика.

Создать такое государство могла только война. Причем война очень конкретная — за европейские владения в Юго-Восточной Азии. Именно поэтому и именно там продолжились боевые действия. В результате чего на карте мира появилась Китайская Народная Республика; США получили форпост в Корее; Франция лишилась всех своих колоний в Азии; СССР был вынужден вести борьбу на двух направлениях; а Великобритания запустила процесс деколонизации.

И это только часть тех огромных изменений, которые потрясли мир после 9 мая 1945 года. Современные историки выделяют Корейскую, Малайскую, Первую и Вторую Индокитайские войны в отдельные, самостоятельные войны. На самом же деле все они — неотъемлемая часть борьбы игроков первого уровня в рамках глобального переустройства мира, произошедшего в ходе Второй мировой войны. Той самой, в которой Великобритания потеряла статус мирового гегемона, уступив его США.

Таким образом, Вторая мировая война продолжалась ещё много лет после капитуляции Германии и Японии в 1945 году. И длилась она ровно до тех пор, пока Карфаген окончательно не проиграл Риму Вторую Пуническую войну нашего времени.

Читайте также: