Признание договора аренды недействительным тсж

Обновлено: 01.06.2024

Договор аренды недвижимости (далее — договор аренды) очень распространен и в каждой организации хоть раз с ним сталкивались. Несмотря на это, при его заключении и исполнении стороны часто допускают ошибки, что подтверждает и судебная практика. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Ошибка 1. Нарушен порядок совершения сделки

По общему правилу юрлицо совершает сделки через свои органы, которые действуют в соответствии с законодательством и учредительными документами . В законодательстве закреплено общее правило, что хозобщество вправе совершать крупные сделки по решению общего собрания его участников . Сделка по сдаче в аренду недвижимости может быть отнесена к крупной сделке. Об этом часто забывают стороны договора и, как результат, нарушают порядок совершения крупной сделки.

В учредительных документах обычно указаны полномочия исполнительного органа и иных органов управления, а также ограничения этих полномочий . Как показывает практика, для совершения сделок с недвижимостью, в т.ч. для сдачи в аренду, зачастую требуется одобрение общего собрания участников. Этот момент стороны также могут упустить и соответственно заключить сделку с нарушением установленного порядка.

Если нарушен порядок совершения сделки, договор аренды может быть признан недействительным .

Судебная практика

Стороны заключили договор аренды недвижимого имущества. Согласно уставу арендодателя необходимо предварительное одобрение подобных сделок общим собранием участников общества. Одобрение получено не было.

Суд признал сделку недействительной.

Решение экономического суда Брестской области

от 07.02.2018 (дело N 89-7/2017)

Таким образом, рекомендуем убедиться в том, что представитель контрагента вправе подписывать конкретный договор аренды без соответствующего решения общего собрания участников или иного органа управления, контроля. Это можно сделать, ознакомившись с учредительным документом арендатора/арендодателя. Если решение общего собрания или иного органа контрагента необходимо, то перед подписанием договора следует попросить его предоставить.

Ошибка 2. В договоре четко не определен объект аренды

При описании объекта аренды указываются данные, которые точно позволяют идентифицировать имущество, передаваемое в аренду. При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте аренды считается несогласованным, а соответствующий договор — незаключенным .

Судебная практика

Стороны подписали договор субаренды. Согласно ему субарендатор 1 передает субарендатору 2 часть асфальтированной площадки, находящейся на АЗС А-100. Иной информации, позволяющей идентифицировать объект аренды, текст договора не содержал. Суд пришел к выводу, что договор субаренды не заключен.

Постановление апелляционной инстанции экономического суда Брестской области

от 23.04.2018 (дело N 11-6/2018/55А)

Стороны подписали договор аренды, согласно которому объект аренды — часть капитального строения, расположенного по адресу: Б. обл., г. Б., ул. И., общей площадью 484 кв. м. Площадь всего капитального строения составляет 778 кв. м. Из договора нельзя определить четкое месторасположение передаваемых в аренду помещений в капитальном строении: где они находятся, их планировку и состав помещений. Суд признал договор незаключенным.

Решение экономического суда Гомельской области

от 27.01.2015 (дело N 316-10/2014)

Во избежание ошибки в договоре аренды при описании передаваемого имущества целесообразно прописать :

1) вид недвижимости: капитальное строение (здание, сооружение), изолированное помещение, машино-место или их часть;

3) местонахождение. Если объект аренды — часть капитального строения, то рекомендуем точно описать ее положение в этом строении. К договору может быть приложен план капитального строения с обозначением площадей, передаваемых в аренду;

4) площадь и (или) другие размеры.

Постановление апелляционной инстанции экономического суда города Минска

от 11.01.2018 (дело N 265-22/2017/1801А)

Ошибка 4. Заявлен односторонний отказ от договора без оснований на это

Односторонний отказ от исполнения договора — один из способов расторжения договора. Он возможен в следующих случаях :

1) односторонний отказ допускается законодательством для договора соответствующего вида. Так, законодательство предусматривает право на односторонний отказ только для договора аренды, срок пользования объектом аренды в котором не определен ;

2) право на него предусмотрено в договоре.

Судебная практика

Стороны заключили договор аренды. До истечения его срока арендатор уведомил арендодателя о прекращении своих обязательств по договору в связи с освобождением помещения и отказался платить арендную плату. Договор не предусматривал право арендатора на односторонний отказ. Соглашения о расторжении договора стороны не достигли. Суд взыскал с арендатора арендную плату за период действия договора.

Постановление апелляционной инстанции экономического суда Гомельской области

от 28.09.2015 (дело N 240-13/2015-161А)

Если договор не предусматривает право сторон на односторонний отказ от него, он может быть расторгнут :

1) по соглашению сторон;

2) по требованию арендатора/арендодателя в судебном порядке.

Ошибка 5. Неверно определен размер арендной платы после прекращения договора

Если арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его несвоевременно, арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки . Арендная плата взыскивается в размере, определенном договором аренды . При этом в договоре арендная плата за период просрочки может быть зафиксирована в большем размере, чем она была до прекращения договора.

Судебная практика

Стороны заключили договор аренды. Арендатор реализовал свое право на односторонний отказ от договора. Договор был расторгнут, однако арендодатель в установленный срок не освободил помещение. По условиям договора в случае просрочки возврата помещения арендная плата уплачивается в трехкратном размере за весь период просрочки.

Арендатор считал, что арендная плата за фактическое пользование арендуемым имуществом после истечения срока действия договора должна быть уплачена в том размере, который определен в договоре до истечения его действия.

Суд взыскал с арендатора арендную плату в трехкратном размере за каждый день пользования помещением после прекращения договора.

Постановление судебной коллегии по экономическим делам

Верховного Суда Республики Беларусь

от 31.07.2014 (дело N 299-6/2013/61А/675К)

Таким образом, необходимо помнить, что прекращение действия договора не исключает обязанность арендатора уплатить арендную плату за период просрочки возврата арендуемого имущества. При этом ее размер определяется исходя из условий договора, даже если он уже не действует.

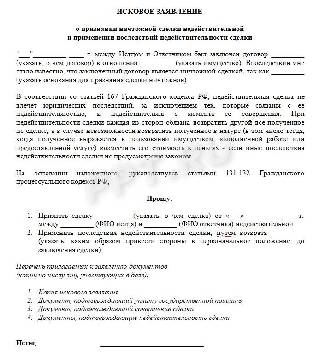

Условия признания договора недействительным — это обстоятельства, перечисленные в ст. 166 ГК РФ: в установленных законом случаях сделка может быть оспорена судом или признана ничтожной. Расскажем, кто и в каких случаях может оспорить соглашение и какие последствия это повлечет для сторон соглашения и иных лиц.

Основания оспоримости договора и ничтожности сделки

В Гражданском кодексе перечислены причины признания договора недействительным. Оспорить его можно в следующих случаях:

- при нарушении требований закона или иного правового акта;

- при отсутствии разрешения третьего лица, в том числе государственного органа, если оно предусмотрено законом;

- при превышении полномочий лицом, подписавшим соглашение;

- при совершении сделки несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет либо ограниченно дееспособным лицом, либо гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими, либо совершенной под влиянием существенного заблуждения;

- при заключении соглашения под влиянием обмана, насилия, угрозы или вследствие стечения тяжелых обстоятельств.

Ничтожность не требует установления этого обстоятельства судом. Основания признания договора ничтожным с момента его заключения — это совершение сделки:

- с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности (см. Определение Конституционного суда от 08.06.2004 № 226-О);

- лишь для вида или с целью прикрыть другое действие (мнимое или притворное соглашение);

- недееспособным гражданином либо несовершеннолетним до 14 лет;

- с нарушением запрета или ограничения распоряжения имуществом, вытекающих из законодательства, в том числе о банкротстве.

Процедура

Право на признание сделки недействительной ГК РФ предоставляет только суду, который выносит соответствующее решение по заявлению пострадавшей стороны или иных заинтересованных лиц. В зависимости от подведомственности, такие дела рассматриваются судами общей юрисдикции либо арбитражным судом. Требование о признании недействительной ничтожной сделки также может быть предъявлено стороной соглашения, а в предусмотренных законом случаях и иным лицом. Заявление направляется в суд по месту жительства (для граждан) или месту нахождения (для юридических лиц) ответчика в целях восстановления нарушенных прав другой стороны или иных лиц.

Законом установлено, что заявление о недействительности не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо само действует недобросовестно, в частности, если его поведение после заключения соглашения давало основание другим лицам считать его действительным.

Последствия

В соответствии со ст. 167 ГК РФ , недействительная сделка не влечет юридических последствий и недействительна с момента ее совершения: последствия признания договора ничтожным или оспоримым отсутствуют. Соответственно, по общим принципам, в отношении контрагентов действует двусторонняя реституция, т. е. стороны должны возвратить друг другу все полученное в рамках соглашения. Такой возврат осуществляется в натуре, а при его невозможности (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) они обязаны возместить его стоимость, если иные последствия не предусмотрены законом. Также возможно признание договора частично недействительным. В этом случае, если соглашение могло иметь место и без оспоримого условия, допускается признание пункта договора недействительным без ущерба для остальных договорных обязательств, которые остаются в силе.

Судебная практика

Из всего многообразия оснований для недействительности сделок можно выделить два основания, по которым чаще всего подаются иски в суд.

Для граждан — это оспаривание отчуждения имущества обиженными родственниками, утверждающими, что гражданин на момент заключения договора был не способен понимать значение своих действий или руководить ими, либо оспаривание по этому основанию завещаний, составленных наследодателем в период, когда он страдал каким-либо заболеванием. Однако судебная практика исходит из того, что наличие заболевания, даже психического расстройства, само по себе не является основанием для того, чтобы посчитать дарение или завещание недействительным. Необходимо, чтобы сторона, оспаривающая дарственную или завещание, доказала, что даритель или завещатель в момент подписания документов не понимал значения своих действий или не мог ими руководить.

Для юридических лиц достаточно распространено признание сделки ничтожной, когда она совершена с целью причинения вреда кредиторам при банкротстве либо направлена на вывод средств при корпоративных основаниях.

По сложившейся арбитражной практике в таких случаях признать договор недействительным можно лишь в том случае, если он реально нарушает права заявителей. Обратите внимание, что заключить мировое соглашение о признании договора недействительным после подачи заявления в суд не получится. Суд у вас его просто не примет, так как стороны не обладают правом принимать решение о недействительности договора, это является прерогативой суда.

Если сделка противоречит действующим нормам права, закрепленным в законах и подзаконных актах, она недействительна. Недействительные сделки бывают ничтожными и оспоримыми. Ничтожные сделки недействительны, независимо от признания их таковыми судом. Оспоримые сделки признаются недействительными по решению суда.

Примеры и различия ничтожных и оспоримых сделок

Ничтожные сделки недействительны сами по себе и не требуют признания их таковыми через суд. Примеры ничтожных сделок:

Также ничтожные сделки бывают мнимыми и притворными (ст. 170 ГК РФ). Мнимые — это те, которые совершаются лишь для вида, а притворные — с целью прикрыть другую сделку.

Пример притворной сделки: недвижимость передается якобы по договору дарения, то есть безвозмездно, а фактически продавец получает от покупателя деньги, или в договоре купли-продажи недвижимости указана меньшая цена, а по факту уплачена большая.

Притворная сделка ничтожна, а та сделка, которую она прикрывала — действительна.

Оспоримые сделки требуют доказательств, чтобы их признали таковыми. Оспоримость — это возможность признать сделку недействительной.

Например, если сделку заключил несовершеннолетний ребенок 17 лет, но ранее он был признан полностью дееспособным (эмансипация), тогда нужно будет в качестве доказательств предоставить соответствующее решение суда. Или сделка была совершена под угрозой, с применением обмана или насилия. Здесь также нужно доказывать в суде, что имели место эти факты.

Чтобы понять, оспоримая сделка или ничтожная, нужно читать в законе. Если прямо указано, что сделка является недействительной, значит это ничтожная сделка. Если же указано, что сделка может быть признана недействительной судом, то такая сделка оспоримая.

Порядок заявления требований по недействительным сделкам

Признать сделку недействительной и применить последствия ее недействительности может суд, соответственно нужно подать исковое заявление в пределах срока исковой давности.

Для ничтожных сделок в мотивировочной части иска указывается требование: применить последствия недействительности сделки. Требование о признании ничтожной сделки недействительной не обязательно, так как она ничтожна. Но суд может по своей инициативе признать ее недействительной и указать это в решении.

В случаях с оспоримыми сделками в иске заявляются два требования:

- признать сделку недействительной;

- применить последствия недействительности сделки.

Физлицам обращаться нужно в районный суд. Госпошлина согласно п. 2, ч. 1 ст. 333.21 НК РФ составляет 6000 рублей.

Разъяснения применения судами некоторых положений гражданского кодекса, в том числе в части признания сделок недействительными и применении последствий недействительности сделок содержится в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 №25.

Сроки обращения в суд по недействительным сделкам

Подать исковое заявление о применении последствий ничтожной сделки можно в течение трех лет после того, как началось исполнение этой сделки. Такой порядок установлен, если в суд обращается лицо, являющееся участником сделки.

Если же в суд обращается третье лицо, которое не является участником сделки, то трехлетний срок начинает отсчитываться с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения. Здесь нужно учитывать, что срок исковой давности в этом случае не может превышать десять лет.

Что же касается оспоримых сделок, то исковое заявление о признании такой сделки недействительной, а также о применении последствий ее недействительности можно подать в течение одного года.

Этот срок начинает отсчитываться с момента, когда прекратились насилие или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка. Либо с того момента, как истец узнал, что его право было нарушено и есть основания для признания сделки недействительной.

Сроки исковой давности по недействительным сделкам регламентированы ст. 181 ГК РФ.

Основания недействительности сделок

Сделки недействительны или могут быть признаны таковыми судом по следующим основаниям:

Нарушение формы — например, несоблюдение требований о нотариальном заверении договора, или его государственной регистрации.

Нарушение содержания — если содержание сделки противоречит основам правопорядка и нравственности, например, мнимые или притворные сделки.

Нарушение воли — если сделка заключалась не по доброй воле ее участников или хотя бы одного из них, или если внутренняя воля сформировалась неправильно, например, под угрозой или обманным путем.

Нарушение субъектного состава — участники сделки не имели право на ее совершение, например, сделка совершена недееспособным лицом или при ее совершении превышены полномочия и т. д.

Последствия недействительности сделок

Согласно ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не предусматривает наступления юридических последствий, кроме тех, что связаны с ее недействительностью. Считается, что лицо действовало недобросовестно, если знало об основаниях недействительности сделки.

Все полученное в результате недействительной сделки стороны обязаны возвратить друг другу, а в случае если сделать это невозможно, например имущество, полученное в результате недействительной сделки, уже продано, возместить другой стороне его стоимость.

Пример с брачным контрактом: если договор и какие-то его отдельные пункты признаны недействительными, то супруги обязаны вернуть друг другу все имущество, которое получили в результате соблюдения этого контракта.

Важно учитывать, что суд вправе не применять последствия недействительности сделки, если они будут противоречить основам правопорядка и нравственности. Например, если по тому же брачному договору один из супругов окажется в крайне неблагоприятном положении.

В чем разница применения последствий недействительности сделки с расторжением договора

Не следует путать расторжение с признанием договора недействительным и применение последствий недействительности сделки. Договор может быть изменен или расторгнут не только в силу его недействительности, но и по соглашению сторон или по решению суда.

В случае расторжения или изменения условий договора стороны не вправе требовать друг от друга вернуть то, что получили в период действия договора. А решение суда или соглашение о расторжении или изменении условий договора начинает действовать с момента его вступления в силу или подписания соответственно.

Вернемся к примеру с брачным договором, выше рассмотрен случай признания его недействительным и возвратом имущества.

Если же, например, супруги по собственному желанию решат расторгнуть договор, то его действие прекратится только после его расторжения. Имущество, полученное в период его действия, возвращать друг другу будет не нужно. А вот на имущество, которое они приобретут в будущем, условия расторгнутого договора действовать уже не будут.

Поэтому, чтобы определить с каким иском обращаться в суд: о признании сделки недействительной или о расторжении или изменении договора, следует исходить из понимания правовых последствий.

Примеры распространенных рискованных сделок

Примеры самых распространенных сценариев рискованных сделок в сфере операций с недвижимостью. Когда стоит насторожиться и на что обратить внимание и проверить правовое соответствие:

- нарушение условий приватизации — продавец квартиры не оформил в надлежащем порядке приватизацию и по факту недвижимость находится в собственности государства;

- покупка квартиры, которая получена продавцом в наследство — здесь основной риск в том, что сложно проверить всех остальных потенциальных наследников, которые могут в дальнейшем предъявлять свои требования на недвижимость;

- квартиру продает лицо, признанное недееспособным — по закону продать квартиру недееспособного гражданина может только его законный представитель с разрешения органов опеки;

- нарушены права несовершеннолетних — например, родители купили квартиру с использованием средств материнского капитала и продают квартиру, не выделив доли детям, такая сделка незаконна.

- продавец недвижимости не получил согласие супруга на продажу — квартира приобретена в браке, оформлена на одного из супругов, он ее продает, не получив согласия второго супруга.

- продают жилье, которое получили в дар — здесь важно понимать, не был ли договор дарения притворной сделкой, прикрывающей сделку купли-продажи квартиры;

- продажа квартиры, полученной по договору ренты — даже при покупке квартиры по договору исполненной ренты сложно полностью обезопасить себя от появления непрошенных родственников или наследников рентодателя, желательно проверить такие моменты заранее;

- сделкой занимается доверенное лицо — потенциальные риски в этом случае: ненадлежащее оформление доверенности, не дана ли доверенность лицом, введенным в заблуждение;

- продажа доли — подводными камнями могут быть: разногласия с владельцами остальных долей, возможное несогласие органов опеки на продажу доли в случае, если доли принадлежат несовершеннолетним;

- квартиру продает пожилой человек — здесь важно проверить, что сделка совершается по доброй воле, что на пожилого человека не оказывается давление и он не введен в заблуждение.

Как обезопасить себя от ненадежной сделки

Чтобы избежать неприятностей при совершении сделок с недвижимостью и других видов сделок, обезопасить себя от ненадежной сделки, следует скрупулезно проверять все предоставленные документы. При возникновении сомнений делать запросы в соответствующие государственные инстанции или обратиться к специалисту.

Для совершения безопасных сделок с недвижимостью лучше действовать через риелтора. При заключении других сделок, требующих особых знаний в области права, целесообразно обратиться к юристу или адвокату.

Являюсь собственником и арендодателем жилого помещения. Прописан и проживаю по другому адресу. В договоре аренды (не найма) в разделе "Паспортные данные сторон" (а не "Реквизиты сторон") указаны только мои фамилия, имя, отчество и адрес сдаваемого помещения (но не прописки). Является ли данный договор действительным? Если да, просьба указать основания для признания его действительным.

Обязательно ли заключение договора найма (а не аренды) жилого помещения?

Ответы на вопрос:

уважаемый Ренат! Давайте по порядку. Является действительным, если подписан обеими сторонами. Нет оснований полагать его недействительным (ст.166-181 ГК РФ) даже если стороны неправильно его назвали: вместо договора найма (ст.671 ГК РФ) назвали договором аренды (ст.606 ГК РФ). В суде это не поможет признать его недействительным и полагать, что у сторон нет обязательств друг перед другом. А вообще правильно заключать договор найма. Удачи Вам в разрешении Вашего вопроса!

То,что указаны только ваши Ф.И.О. и адрес сдаваемого помещения не говорит само по себе о недействительности договора аренды жилья. Надо видеть весь договор, чтобы оценить насколько он законен. Если есть подписи сторон, а также иные существенные условия договора аренды (найма) (предмет, арендная плата). По хорошему в случае с жилым помещением составляется договор найма жилого помещения, а не аренды. Найм - разновидность договора аренды.

Обязанности заключать письменный договор закон не предусматривает

ГК РФ Статья 671. Договор найма жилого помещения

1. По договору найма жилого помещения одна сторона - собственник жилого помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) - обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем.

2. Юридическим лицам жилое помещение может быть предоставлено во владение и (или) пользование на основе договора аренды или иного договора. Юридическое лицо может использовать жилое помещение только для проживания граждан.

Для того, чтобы сказать, является ли он действительным, надо его как минимум видеть.

По тем признакам, что Вы указали - оснований для признания его недействительным не имеется.

Действительно, в отношении жилого помещения заключается не договор аренды, а договор найма жилого помещения (ст. 671 ГК РФ), однако:

в силу ст. 431 ГК РФ:

При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

Поэтому, неважно, как называется договор, и как в нем поименованы стороны, и их реквизиты или иное, если из существа правоотношений следует, что этот договор заключен в отношении жилого помещения с целью использования его для проживания человека и его семьи - это однозначно найм.

И другое название договора не влечет его недействительность (ст. 166-181 ГК РФ).

Ренат, в порядке ст.421 ГК Ф

1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.5. Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия определяются обычаями, применимыми к отношениям сторон.

Все, что Вами изложено в качестве" пороков" заключенного договора не является существенным для квалификации возникших правоотношений. Не смотря на то, что найм стороны назвали арендой, а паспортные данные указаны там, где отведено место для реквизитов сторон - это не влияет на предмет заключенного договора. Главное - это законная возможность наймодателя передавать объект во временное владение и пользование, правильная идентификация передаваемого объекта, и срок, на который заключен договор.

Согласно ч.1 ст.432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Все существенные условия договора аренды в вашем случае указаны. Прописка ваша не является существенным условием и никак не влияет на действительность договора. То же самое касается и понятий "договор найма жилого помещения" и "договор аренды жилого помещения". Это разные названия одного и того же договора.

Договор аренды заключается с арендатором-юридическим лицом, которое должно сдавать его своим работниками или иным физ. лицам для проживания.

А по договору коммерческого найма согласно ст.671 ГК РФ заключается с нанимателем физ. лицом.

Ваш договор действительный поскольку указаны ваши ФИО, согласно ГК РФ этого достаточно, так как человек заключает сделки под своим именем.

Остальное не важно: паспорт, адрес, где живете,

Пока его не признали в судебном порядке недействительным, он продолжает действовать, но если обратятся в суд, такой договор, скорее всего признают недействительным, дело не только, что вместо найм, указана аренда, насколько понял не указаны реквизиты, сторон, а так должны быть не только арендодателя, НО И АОЕНДАТОРА, не понятно кому сдаете, кто должен оплачивать, в какие сроки и т.д.,что относиться к основным условиям договора.

ГК РФ Статья 432. Основные положения о заключении договора

Позиции высших судов по ст. 432 ГК РФ >>>

1. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

2. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.

3. Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1).

Читайте также:

- Справка что договор об осуществлении прав участников не заключался

- Мегафон заявление на замену сим карты юридическое лицо

- Каким приказом введена в эксплуатацию циадис мвд

- Генеральный директор в двух фирмах как оформить

- Какие правовые документы легли в основу присоединения трех прибалтийских государств к ссср