Почему засекречены протоколы допросов пугачева

Обновлено: 28.06.2024

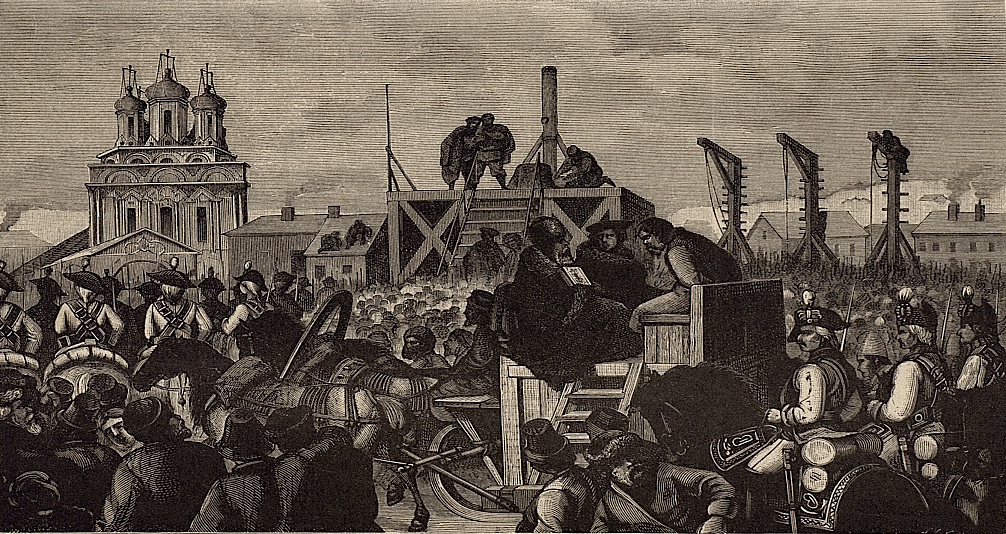

Допрос E. Пугачева в Москве в 1774-1775 гг 1 .

Емельян Иванович Пугачев был родом донской казак Зимовейской станицы. Семнадцати лет он пошел в первый раз в поход. Он участвовал в Семилетней войне, был ординарцем походного атамана. В первые годы царствования Екатерины II был послан в казачьем отряде в Польшу ловить беглых. В первой войне с Турцией был при осаде Бендер в чине хорунжего. Пугачев участвовал во многих сражениях. По болезни он был послан на Дон, в 1771 г. стал хлопотать об отставке. На Дону долго Пугачев не высидел и задумал бежать на Кубань или Терек, где жилось привольней. На Терек Пугачев и его родные стремились от притеснения и насилий царских чиновников и помещиков. Он был зачислен в терское казачье войско и стал подговаривать казаков выбрать его в атаманы. Казаки трех станиц согласились на это, но в 1772 г. в Моздоке он был арестован за набег с Дона. Пугачеву удалось бежать из-под ареста, и он вернулся домой. Здесь его снова арестовали за набег, но с помощью взятки он избавился от заключения и бежал к раскольникам.

Вокруг Пугачева очень рано появилась та группа казаков, которая потом прошла с ним весь его путь. Одними из первых стали поддерживать Пугачева Чика-Зарубин и Почиталин.

После побега из казанской тюрьмы Пугачев, скрываясь, ведет агитацию и собирает сторонников. Казаки обещают поддержку и помощь. Пугачев начинает готовиться к выступлению, готовит знамена. Казаки его одели, дали ему шапку, бешмет да кафтан и шелковый кушак. Почиталина он назначает своим секретарем. Он связывается с кочующими казаками, которые присылают к нему двух своих представителей.

Во время хода самого восстания Пугачев не раз появлялся в самых опасных местах, неоднократно лично участвовал в рукопашных боях и всегда сам руководил боем. Он сорганизовал вокруг себя военную коллегию, в работах которой участвовал и сам. Он выступал с речами перед восставшими крестьянами, сам судил захваченных в плен офицеров-помещиков.

Пугачев прекрасно понимал, где надо было искать силы, на которые можно было опереться в борьбе против Екатерины II и дворян. Он понимал значение национально-освободительной борьбы для развертывания крестьянской войны и с первых своих шагов привлекал к себе угнетенные национальности Приуралья и Поволжья, а под конец своей борьбы попытался поднять Украину и здесь найти новые силы.

1 октября 1774 года скованный Пугачев вместе с семьей под конвоем двух рот пехоты, при двух орудиях и двух сотнях казаков под командой Суворова был привезен из Яицка (Уральска) в Симбирск. [161]

Сюда приехал гр. Панин, который приказал вывести скованного Пугачева на площадь и публично избил его. В Симбирске Пугачева допрашивал П. Потемкин. По приказу Панина в Симбирске с Пугачева был нарисован портрет, который потом был сожжен публично в Казани. Пугачева держали под усиленным караулом в оковах прикованным на цепь к стене.

10 января в Москве на Болоте при огромном стечении народа состоялась казнь. Посредине выстроенных в четыреугольник войск был сделан высокий в четыре аршина эшафот. В санях с высоким помостом были привезены на казнь Пугачев и Перфильев. Пугачев держал в руках две свечи и кланялся по дороге [162] собравшемуся народу. К эшафоту внутрь войскового каре, где совершалась казнь, пропускали только крупных сановников-дворян, за частоколом штыков стоял народ. Пугачеву был прочитан приговор. Пугачев стоял молча и крестился. Когда чтение приговора был окончено, Пугачев сделал несколько земных поклонов и стал прощаться с народом.

Пугачева неоднократно допрашивали в Москве и вызывали на очные ставки. Допросы его сохранились. Он указал, кто он и откуда, рассказал свою полную приключений и борьбы жизнь. На допросах он не скрывал своей роли в восстании, он рассказывал много фактов. По допросам нельзя установить, насколько ясно политически он понимал и оценивал события. Но одно он понимал точно, что был он в плену у лютых своих врагов. Допрос участников восстания велся с применением пыток. К каким приемам прибегала следственная комиссия, показывает описание допроса Чики-Зарубина. П. Потемкин писал Екатерине II: «Я никогда не мог вообразить толь злого сотворения быть в природе. Через три дня, находясь в покаянной, нарочно мною сделанной, где в страшной темноте ничего не видать, кроме единого образа, перед которым горящая находится лампада, увещал я его всеми образами убеждения и совести, но ничего истинного получить не мог

Допросы Пугачева, особенно его допрос в Москве, почти не были использованы историками. Их не изучали. А между тем, для характеристики личности Пугачева и для понимания крестьянской борьбы, с которой так тесно и неразрывно связана роль Пугачева, это один из перворазрядных источников. Три больших допроса Пугачева дают очень много материала историку. Их сравнительное изучение не только приоткрывает картину, как держал себя скованный Пугачев на допросах, но и дает много данных для разрешения вопроса о степени достоверности тех показаний, которые вырвали у него помещики. Пугачев в тенетах следственной комиссии боролся долго и упорно; достаточно откровенный о своей биографии, он неохотно и под большим нажимом говорит о своих сторонниках, об их роли и часто берет свои показания назад. Сами тюремщики отметили эту его стойкость – до конца Пугачева им сломить не удалось.

Допросы Пугачева представляют запись, сделанную следователями во время допроса. Они написаны поэтому в третьем лице. Все существенное из сказанного им конечно внесено в текст. Пугачев менял свои показания, постоянно добавлял, иногда отказывался от уже сказанного. Как источник они, несомненно, заслуживают большого внимания, и нельзя сомневаться в их достоверености. Допросы Пугачева дают ряд новых материалов и обращают внимание на вопросы, до сих пор мало интересовавшие историков. Они дают новые сведения для [163] разрешения вопроса о стихийности и организации крестьянской войны. Они показывают характер организаторов, их политический уровень, оценку ими своей собственной роли. Допрос Пугачева подчеркивает необходимость пристальней заняться изучением отношения к крестьянской войне тех слоев купечества, которые вышли из крестьянства, изучением роли солдат в армии Пугачева и особенно изучением роли националов – башкир, казаков – в крестьянской войне.

Кроме этих трех основных допросов с 14 ноября по 11 декабря в Тайной экспедиции производились дополнительные допросы Пугачева (о Белобородове, Голеве, Горском, Коровке, Филарете, о знаменах, медалях и проч.) и делались очные ставки с его атаманами. Весь этот материал не опубликован и хранится в ГАФКЭ, Г.А., р. VI, д. №512, ч. I, II и III.

Текст воспроизведен по изданию: Допрос Е. Пугачева в Москве в 1774-1775 гг. // Красный архив, № 2-3 (69-70). 1935

© текст - Пионтковский С. 1935

© сетевая версия - Тhietmar. 2007

© OCR - Мурдасов А. 2007

© дизайн - Войтехович А. 2001

© Красный архив. 1935

Его привезли в Яицкий городок к начальнику секретной комиссии. Так начался первый этап следствия над предводителем Крестьянской войны 1773-1775 годов.

Выдача и казнь Пугачева

После окончательного разгрома повстанческих отрядов в битве у Солениковой ватаги под Черным Яром Пугачев с остатками своих войск перебрался на левую сторону Волги и укрылся в заволжских степях. Вскоре он пал жертвой заговора своих бывших соратников, казачьих старшин с Яика. Спасая себя, они арестовали Пугачева.

А. Кузнецов: После того, как пугачевская армия потерпела поражение у Солениковой ватаги под Черным Яром, Пугачев бежал, перебрался на левый берег Волги, где его схватил войсковой старшина и выдал властям. После этого начался первый этап следствия.

Стоит отметить, что первая секретная комиссия для проведения следствия над Пугачевым и его сторонниками была создана еще в 1773 году. Екатерина II предписала выделить группу офицеров с целью сбора сведений, долженствующих пролить свет на два вопроса. Во-первых, откуда взялась эта мысль поднять восстание, выдав себя за царя? Кто эти люди, которые возглавляют бунт? И, наконец, нет ли здесь иностранного следа? В конечном итоге такая комиссия была создана. Ее фактическим руководителем стал капитан Лунин, дядя Михаила Сергеевича Лунина.

Но вернемся к следствию. Когда Пугачев был арестован и доставлен в Яицкий городок, то один из офицеров-следователей, член вышеуказанной комиссии, Савва Иванович Маврин, сразу же приступил к его допросу. Правда, допрашивать пленника ему пришлось недолго: через два дня в Яицкий городок прибыл Александр Васильевич Суворов, который не успел к военному разгрому Пугачева, чем был чрезвычайно раздосадован…

С. Бунтман: Успел к доставке.

Итак, Пугачева увозят в Симбирск, где к делу подключается генерал-майор, троюродный брат Григория Александровича Потемкина, Павел Сергеевич Потемкин. Вместе с главнокомандующим Петром Ивановичем Паниным он ведет второй этап следствия. В итоге принимается решение, что суд должен состояться в Москве.

С. Бунтман: Почему в Москве? Петербург ведь ближе?

А. Кузнецов: Москва центральнее. А это значит, что информация по Руси Великой разойдется быстрее.

Суд судом, но надо прямо сказать, что Екатерину волновал не столько Пугачев (и даже не впечатление, произведенное на Европу, хотя это ее беспокоило), сколько факт того, что самозванец был высочайшим образом удостоверен.

С. Бунтман: Подтвержден.

С. Бунтман: Кто вел следствие в Москве?

А. Кузнецов: Главных следователей было трое: Павел Сергеевич Потемкин, Михаил Никитич Волконский и Степан Иванович Шешковский. Последнего, кстати сказать, Екатерина II особенно ценила за умение разговаривать с простыми людьми. Была у Шешковского такая профессиональная репутация следователя, который без кнута и дыбы простого человека мог разговорить, потому что чувствовал струны душевные, знал подход, ключик и так далее.

В Москве Пугачева допрашивали 10 дней кряду (так называемый большой допрос). Плюс к этому было еще 14 других допросов, половина из которых — очные ставки, а другая — дополнительные допросы как следствие допросов других лиц. (То есть у него уточняли какую-то информацию, полученную во время допросов других лиц).

Среди судей разгорелся спор, следует ли подсудимых доставлять в Кремлевский дворец? Было решено, что поскольку оных много, устраивать чехарду в покоях дворца не стоит. Из нескольких членов суда была сформирована специальная комиссия, которая обошла всех подсудимых и получила от них клятвенные заверения, что все показания, записанные за ними, верны, что ничего изменять они не собираются. Единственное исключение было сделано для Пугачева.

С. Бунтман: Понятное дело.

А. Кузнецов: Да. Его должны были услышать живым голосом…

С. Бунтман: Все.

В итоге суд вынес приговор.

Десятый разряд — это те, кто вообще был освобожден от ответственности, сочтен невиновным. Например, обе жены Пугачева, законная и незаконная. Их, правда, все равно отправили в ссылку, но решением Сената было подчеркнуто, что вины их нет.

В девятом разряде тоже были оправданные. Среди них фигурируют три очень интересных персонажа. Например, один из обвиненных офицеров, приговоренный впоследствии к лишению дворянства, офицерского звания и отправленный в Сибирь, стал прообразом…

С. Бунтман: Швабрина.

А. Кузнецов: Совершенно верно. Второй был стареньким прапорщиком инвалидной команды. Его сочли виновным, но по причине старости решили не наказывать.

С. Бунтман: Капитан Миронов.

А. Кузнецов: Да. А вот фамилия третьего персонажа — Гринев.

С. Бунтман: Ого!

- ЖАНРЫ 360

- АВТОРЫ 280 103

- КНИГИ 662 973

- СЕРИИ 25 496

- ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 617 090

Столь же различны мнения исследователей относительно того, откуда пошли яицкие казаки. Кто-то выводит их родословную от тюркских племен, другие говорят об отрядах казаков переселившихся на Яик с Волги или Дона.

Вопрос этот до сих пор остается открытым, но очевидно, что Яицкая казачья община была образована вольными людьми, которые, поселившись на Яике, разбили ряд городков вдоль реки, по правому ее берегу.

С самого начала своего существования яицкие казаки столкнулись со своими неспокойными соседями, сперва это были ногайцы, затем – киргиз-кайсаки.

Их орды, кочующие по левому берегу Яика, переправлялись через реку и нападали на казачьи городки и форпосты, угоняли скот, поджигали дома, уводили людей в рабство. Поэтому, яицкие казаки с начала своего существования все были воинами, с детства учились скакать на коне, держать оружие в руках и защищать родной дом и свое хозяйство. Боевые стычки с кочевниками продолжались вплоть до середины XIX века.

С началом службы казаков Московским государям функции охраны собственных территорий переросли в функции охраны всего Московского государства. За охрану границ цари платили казакам жалованье, присылали на Яик порох, оружие и т.п.

Вдоль Яика от Яицкого городка до Гурьева вниз по реке была построена Нижне-Яицкая линия, состоящая из ряда крепостиц и форпостов, возведенных в местах возможных переправ через Яик кочевников и выполнявших защитные функции. Вверх по реке от Яицкого городка до Илецкого была построена Верхне-Яицкая линия.

Впоследствии, когда необходимость оборонять свои земли отпала, эти крепостицы и форпосты превратились в казачьи станицы и поселки.

Но беспортны является тот факт, что, яицкие казаки с самого начала поселения своего на Яике были, прежде всего, воинами.

Поэтому неудивительно, что они участвовали практически во всех войнах, которые вела Российская Империя. Бились они против крымских татар, поляков, шведов, турок, французов, немцев и многих других народов, храбро сражались под Смоленском, Полтавой, Цюрихом, Лейпцигом, Балаклавой, Иканом, Мукденом и т.д., брали Силистрию, Париж, Самарканд, Геок-Тепе, Перемышль и другие твердыни, неоднократно ходили войной на Хивинское и Кокандское ханства. Много казачьих костей разбросано от Кавказа до Туркестана, сотни казаков погибли в Первой Мировой, тысячи – в Гражданскую.

Непокорность уральцев проявлялось при малейшем намерении властей ущемить их права и свободы. Не могли с этим примириться вольные люди. Волнения и беспорядки, переходившие иногда в открытое неповиновение, и в вооруженное противостояние царским войскам происходили на землях уральских казаков регулярно.

Все знают, что яицкие казаки являлись движущей силой восстания Е.И. Пугачева в 1773-1775г., а после его подавления хотели всем Войском, подобно донскому атаману Игнату Некрасову, уведшему после восстания К.А. Булавина часть донских казаков в Турцию, уйти за границу.

Войско управлялось кругом, который собирался в Яицком городке (на среднем течении Яика).

Первоначально управление носило демократический характер, с равными правами всех казаков на пользование угодьями и участие в выборах атаманов и войсковой старшины. Со 2-й половины 16 века царское правительство привлекало яицких казаков для охраны границ и военной колонизации, предоставляя им вначале право приема беглых.

В 17 веке обособилась привилегированная богатая верхушка (старшина), угнетавшая простых казаков и являвшаяся опорой правительства, которое пыталось подчинить яицких казаков.

В 1718 году атаманом и его помощником правительство назначило богатых казаков Н. Бородина и М. Миронова.

Из 2770 казаков 770 были объявлены беглыми и возвращены помещикам.

В 1720 году казаки оказали сопротивление отряду сызранского коменданта Г. Воейкова произвести сыск беглых и заменили назначенного атамана выборным.

В 1723 году полковник И. Захаров с отрядом драгун подавил сопротивление недовольных, руководители их были казнены, была произведена перепись оставленных на службе казаков (3195 чел.), права которых стали наследственными, атаманы и старшина превращены в назначаемых.

А вот назидание потомкам, и чтобы навсегда искоренить на Яике память о пугачевском восстании, императрица Екатерина II повелела в 1775 г. переименовать реку Яик в Урал, Яицкий городок – в Уральский, а Яицкое казачье Войско – в Уральское. Так стали Яицкие казаки Уральскими.

Но все равно волнения яицких казаков происходили также в 1738 и 1748 годы.

В 1748 году введен штат войска, которое было разделено на 7 полков; войсковой круг окончательно утратил свое значение и его права перешли к войсковой канцелярии.

Хотя сам Е. Пугачев на одном из своих допросов прямо ответил на поставленный ему вопрос о его главных целях, во время событий 1773-1775 году:

«Дальнего намерения, чтобы завладеть всем Российским царством, не имел, ибо, рассуждая о себе, не думал к правлению быть, по неумению грамоте, способен.

Подлинное изображение бунтовщика и обманщика Емельки Пугачева.

Неизвестный художник. Октябрь 1774 г.

Не будем рассказывать как беглый, неграмотный казак додумался объявить себя всероссийским императором. Как подготовил и возглавил восстание, как в течении года сотрясал российскую империю.

Расскажем лишь о последних месяцах жизни Пугачева – как его схватили, судили и казнили.

В ночь на 25 августа 1774 года (5 сентября) полковник Михельсон разбил Пугачева у Черного Яра. Повстанцы потеряли 10 тысяч человек убитыми и пленными. Пугачев с парой сотен казаков успел перебраться на левый берег Волги. Он планировал пробираться по Волге к Каспийскому морю, а оттуда через Кавказ добираться до Украины, к запорожским казакам, либо подобно некрасовцам уходить в Турцию. Или переждав опасный момент бежать в Сибирь или Башкирию, чтобы там снова продолжить восстание.

В ночь на 15 сентября Пугачева доставили в Яицкий городок, а через день генерал Суворов и капитан Маврин начали допрос Пугачева. Оттуда в тесной специальной железной клетке, где он не мог даже повернутся, под охраной воинских частей с артиллерией, Пугачева повезли в Симбирск, куда он был доставлен 1 октября. Конвоем командовал сам Суворов, не отходящий от мятежника ни на шаг. В Симбирске в течении пяти дней его допрашивали, а потом Суворов повез его в той же клетке в Москву. Туда же свезли и всех других плененных лидеров восстания, всего 85 человек.

Суд, состоявшийся 31 декабря 1774 года, естественно, постановил казнить Емельяна Пугачева. Причем самым жестоким образом – четвертовать, отрубленную голову воткнуть на кол, части тела разнести по четырем концам Москвы, а затем сжечь.

10 января 1775 года на Болотной площади казнили Емельяна Пугачева и его соратника Афанасия Перфильева. А.С. Пушкин досконально изучивший историю пугачевского бунта так описывал казнь: «С утра бесчисленное множество народа столпилось на Болоте, воздвигнут был высокий намост. На нем сидели палачи и пили вино в ожидании жертв. Около намоста стояли три виселицы. Кругом выстроены были пехотные полки. Офицеры были в шубах по причине жестокого мороза.

Кровли домов и лавок усеяны были людьми; низкая площадь и ближние улицы заставлены каретами и колясками. Вдруг все заколебалось и зашумело; закричали: везут, везут! Вслед за отрядом кирасир ехали сани с высоким амвоном. На нем с открытою головою сидел Пугачев, насупротив его духовник. Тут же находился чиновник Тайной экспедиции. Пугачев, пока его везли, кланялся на обе стороны. За санями следовала еще конница и шла толпа прочих осужденных. Сани остановились против крыльца лобного места. Пугачев и любимец его Перфильев в препровождение духовника и двух чиновников едва взошли на эшафот, раздалось повелительное слово на караул, и один из чиновников начал читать манифест. во все время продолжения чтения манифеста, он, глядя на собор, часто крестился, между тем как сподвижник его Перфильев немалого роста, сутулый, рябой и свиреповидный, стоял неподвижно, потупя глаза в землю.

Четвертование было жуткой и мучительной казнью – у живого человека отрубались руки и ноги и потом уже голова. Но по указанию императрицы Екатерины II, палачу приказали вначале отрубить у Пугачева голову и лишь затем конечности. То есть особых мучений не было. Почему Екатерина так решила неизвестно до сих пор. Многие историки предполагают, что она не хотела делать из Пугачева мученика, лишить его ореола страдальца. Но вполне возможно сыграло и женское добросердечие. Ведь и Екатерина была женщиной. Лишить жизни, но без излишних мучений.

Казнь Емельяна Пугачева. Рисунок очевидца

В тот день на Болотной площади повесили и других вожаков бунта: Шигаева, Падурова и Торнова. Чику отвезли в Казань и там отрубили голову. Пленённого Салавата Юлаева и его отца Юлая Азналина сослали на каторгу в балтийский порт Рогервик (Эстония). Единственный кто избежал суда это башкир Кинзя Арсланов. Его так и не нашли, судьба его неизвестна.

А казаков предавших Пугачева действительно помиловали. Им определили пожизненное поселение в Лифляндской губернии, то есть в Эстонии.

Подлинное изображение бунтовщика и обманщика Емельки Пугачева.

Неизвестный художник. Октябрь 1774 г.

Не будем рассказывать как беглый, неграмотный казак додумался объявить себя всероссийским императором. Как подготовил и возглавил восстание, как в течении года сотрясал российскую империю.

Расскажем лишь о последних месяцах жизни Пугачева – как его схватили, судили и казнили.

В ночь на 25 августа 1774 года (5 сентября) полковник Михельсон разбил Пугачева у Черного Яра. Повстанцы потеряли 10 тысяч человек убитыми и пленными. Пугачев с парой сотен казаков успел перебраться на левый берег Волги. Он планировал пробираться по Волге к Каспийскому морю, а оттуда через Кавказ добираться до Украины, к запорожским казакам, либо подобно некрасовцам уходить в Турцию. Или переждав опасный момент бежать в Сибирь или Башкирию, чтобы там снова продолжить восстание.

В ночь на 15 сентября Пугачева доставили в Яицкий городок, а через день генерал Суворов и капитан Маврин начали допрос Пугачева. Оттуда в тесной специальной железной клетке, где он не мог даже повернутся, под охраной воинских частей с артиллерией, Пугачева повезли в Симбирск, куда он был доставлен 1 октября. Конвоем командовал сам Суворов, не отходящий от мятежника ни на шаг. В Симбирске в течении пяти дней его допрашивали, а потом Суворов повез его в той же клетке в Москву. Туда же свезли и всех других плененных лидеров восстания, всего 85 человек.

Суд, состоявшийся 31 декабря 1774 года, естественно, постановил казнить Емельяна Пугачева. Причем самым жестоким образом – четвертовать, отрубленную голову воткнуть на кол, части тела разнести по четырем концам Москвы, а затем сжечь.

10 января 1775 года на Болотной площади казнили Емельяна Пугачева и его соратника Афанасия Перфильева. А.С. Пушкин досконально изучивший историю пугачевского бунта так описывал казнь: «С утра бесчисленное множество народа столпилось на Болоте, воздвигнут был высокий намост. На нем сидели палачи и пили вино в ожидании жертв. Около намоста стояли три виселицы. Кругом выстроены были пехотные полки. Офицеры были в шубах по причине жестокого мороза.

Кровли домов и лавок усеяны были людьми; низкая площадь и ближние улицы заставлены каретами и колясками. Вдруг все заколебалось и зашумело; закричали: везут, везут! Вслед за отрядом кирасир ехали сани с высоким амвоном. На нем с открытою головою сидел Пугачев, насупротив его духовник. Тут же находился чиновник Тайной экспедиции. Пугачев, пока его везли, кланялся на обе стороны. За санями следовала еще конница и шла толпа прочих осужденных. Сани остановились против крыльца лобного места. Пугачев и любимец его Перфильев в препровождение духовника и двух чиновников едва взошли на эшафот, раздалось повелительное слово на караул, и один из чиновников начал читать манифест. во все время продолжения чтения манифеста, он, глядя на собор, часто крестился, между тем как сподвижник его Перфильев немалого роста, сутулый, рябой и свиреповидный, стоял неподвижно, потупя глаза в землю.

Четвертование было жуткой и мучительной казнью – у живого человека отрубались руки и ноги и потом уже голова. Но по указанию императрицы Екатерины II, палачу приказали вначале отрубить у Пугачева голову и лишь затем конечности. То есть особых мучений не было. Почему Екатерина так решила неизвестно до сих пор. Многие историки предполагают, что она не хотела делать из Пугачева мученика, лишить его ореола страдальца. Но вполне возможно сыграло и женское добросердечие. Ведь и Екатерина была женщиной. Лишить жизни, но без излишних мучений.

Казнь Емельяна Пугачева. Рисунок очевидца

В тот день на Болотной площади повесили и других вожаков бунта: Шигаева, Падурова и Торнова. Чику отвезли в Казань и там отрубили голову. Пленённого Салавата Юлаева и его отца Юлая Азналина сослали на каторгу в балтийский порт Рогервик (Эстония). Единственный кто избежал суда это башкир Кинзя Арсланов. Его так и не нашли, судьба его неизвестна.

А казаков предавших Пугачева действительно помиловали. Им определили пожизненное поселение в Лифляндской губернии, то есть в Эстонии.

Читайте также: