Перечислите условия шведско новгородского договора 1611 года выберите один или несколько ответов

Обновлено: 25.06.2024

Благополучное развитие Карелии продолжалось до 1610-х гг. Ее обошли стороной большинство главных событий российской "Смуты". Как и на Севере в целом, здесь проживали преимущественно черносошные и дворцовые крестьяне, в среде которых еще не находилось достаточной почвы для острых антифеодальных выступлений, уже характерных для южной и центральной России. Тем не менее, связанные со "Смутой" внешнеполитические шаги Кремля - сближение со Швецией - вызвали резкое неприятие и сопротивление местного населения.

В феврале 1609 г. в Выборге состоялось заключение русско-шведского договора, отдававшего Корельский уезд под власть шведской короны. Предыстория его заключения такова. В начале 1600-х гг. за шведский трон боролись протестант герцог Карл (младший сын Густава I) и католик Сигизмунд III Ваза - польский король, сын Юхана III; соответственно, отношения Стокгольма и Кракова обострились до предела.

Королем Швеции стал Карл (Карл IX, 1604-1611 гг.). Он воевал с Польшей и постарался призвать на свою сторону царя Василия Шуйского. Осторожный царь, выяснив сначала через воевод Корелы, заведовавших русской разведкой в Выборгском лене и южной Финляндии, что Карл действительно является королем Швеции, вступил с ним в переговоры 35 . Дальнейшее русско-шведское сближение ускорила скрытая, на стороне Лжедмитрия II ("Тушинского вора"), польская интервенция против России.

Осенью 1608 г. жители г. Корелы узнали, что шведы согласились помочь России против поляков на условии передачи им Корельского уезда. Население уезда не желало этого, в г. Кореле вспыхнуло восстание. В ноябре горожане присягнули на верность Лжедмитрию. "Измена корелян" по существу выражала патриотические настроения жителей пограничных со Швецией уездов, вполне осознававших политический смысл событий. В сентябре 1608 г. Лжедмитрию II присягнул Псков, а в ноябре, одновременно с Корелой, - Орешек 36 .

И все же в феврале 1609 г. договор в Выборге был заключен. По его условиям сдача Корельского уезда должна была произойти к 27 мая 1609 г.; его жители имели право на переезд в Россию. Выполняя выгодное для Швеции соглашение, весной 1609 г. шведский отряд под командованием Якоба Делагарди вступил в Россию и соединился с новгородскими войсками. В нескольких сражениях союзники разбили часть польских оккупационных сил, сняли осаду "тушинцами" столицы и вошли в Москву. Но оговоренная в Выборге передача уезда не состоялась. Тогда Делагарди заявил протест и отказался сражаться.

Возникает естественный вопрос: собиралось ли русское правительство выполнять свою часть условий Выборгского договора или ему помешала активная патриотическая позиция жителей Корельского уезда? Точно известно, что царь потребовал от шведов продолжения наступления на поляков и Лжедмитрия, а в грамоте новгородскому воеводе князю М.В. Шуйскому (август 1609 г.) приказал готовить уезд к сдаче и эвакуировать в Россию его население, но только после возобновления шведами боевых действий 37 . Воевода отправил в Корелу полномочных послов, но передача уезда не произошла и тогда. Следовательно, решимость сдать уезд у верховной власти наличествовала, помешала позиция корелян.

Зимой 1610 г. в уезд вошел большой шведский отряд Лаврентия Ан-дерссона 38 . Жители не оробели, оказали сопротивление, и шведы не смогли занять Корелу. Новые полномочные послы воеводы Иван Михайлович Меньшой Пушкин и Алексей Иванович Безобразов и дьяк Никита Дмитриев также не выполнили свои обязанности по сдаче уезда Агрыз. Более того, они возглавили оборону г. Корелы во время ее осады шведами.

Столь неожиданное развитие событий объясняется общим изменением в расстановке военно-политических сил в стране. Часть высшей русской аристократии, поддерживая открытую польскую интервенцию, в июне 1610 г. свела с престола Василия Шуйского, заключив его в монастырь, где он вскоре и умер. Захватившее в Москве власть новое правительство (Семибоярщина) открыло ворота столицы полякам. Естественно, оно не желало выполнять антипольское Выборгское соглашение. Тогда Швеция вслед за Польшей приступила к открытой интервенции. Среди высших российских руководителей только предстоятель Русской православной церкви патриарх Гермоген (1606-1612 гг.) занял патриотическую позицию, выступив против оккупации страны как поляками, так и шведами. Епископ Корелы и Корельской земли Сильвестр разделял требования патриарха.

Неизменно патриотической оставалась и позиция жителей Корельского уезда. Они по-прежнему противились передаче своей земли Швеции. Дело доходило до открытых боевых столкновений. Так, 4 июля 1610 г. более двух тысяч местных селян и горожан при поддержке двухсот стрельцов гарнизона крепости Корелы вступили в кровопролитный бой с захватчиками на подступах к городу. Сражение они проиграли, но на время заставили шведов отступить.

Противники готовились к решающей схватке. Собрав значительные силы, в сентябре 1610 г. шведы приступили к осаде г. Корелы.

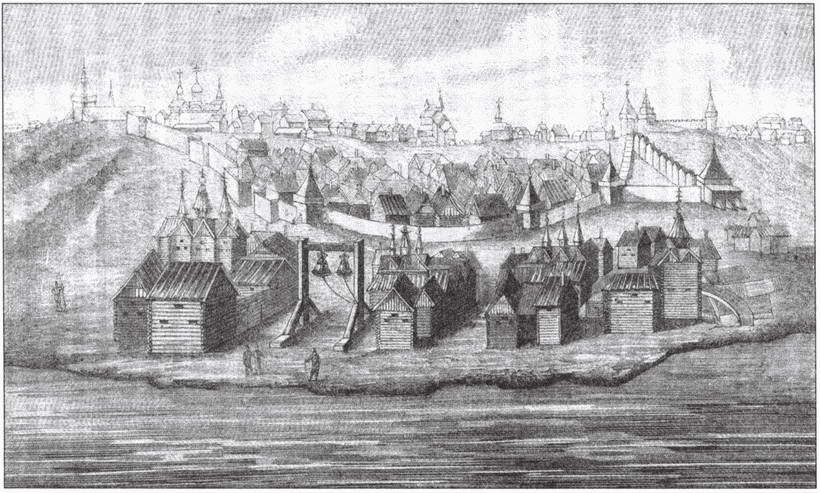

Корела представляла собой довольно сильную крепость на Спасском острове, посреди р. Вуоксы с каменной цитаделью-детинцем на соседнем островке, соединенной переходом с основной крепостью. Посад по обоим берегам реки горожане сожгли и укрылись за высокими стенами. Так как шведы не имели тяжелой осадной артиллерии, а лишь легкие полевые пушки, то главную надежду они возлагали на продовольственную блокаду. Им удалось перехватить большой караван судов с припасами, собранными жителями уезда для осажденных. Но кореляне не сдавались, постоянно совершая смелые вылазки из крепости. Тем временем карельские партизанские отряды наносили урон противнику в тылу.

Героическая оборона Корелы продолжалась по февраль 1611 г. После полугода осады силы защитников были уже на исходе: в городе из двух-трех тысяч жителей в живых оставалось не более сотни человек, а помощь не приходила. Понимая безнадежность дальнейшего сопротивления, воевода И.М. Пушкин и епископ Сильвестр пошли на переговоры со шведами и настояли на почетных условиях капитуляции - свободный уход в Россию всех оставшихся в живых со своим оружием и имуществом. Капитуляция состоялась 2 марта 1611 г. 39 Корельский уезд перешел под власть шведской короны. Город Корела по-шведски назывался Кексгольмом, и на месте русского уезда Стокгольм образовал свою административную область - Кексгольмский лен.

Заняв Корелу и большую часть Корельского уезда, летом 1611 г. шведы развернули наступление на центральные районы Новгородской земли. 16 июля сдался Новгород. 25 июля в условиях оккупации его власти заключили с командующим Я. Делагарди последний новгородско-шведский договор. "Новгородское государство" объявлялось автономной провинцией Швеции во главе с одним из ее принцев; сохранялось русское законодательство и собственность местных феодалов на свои земли и угодья. Границы "Новгородского государства" закреплялись по состоянию на конец XVI в., но без территории Корельского уезда и г. Корелы, уже отошедших по Выборгскому договору шведской короне 40 . Заонежские и Лопские погосты вошли в новгородскую провинцию Швеции. Но в действительности они оставались неподконтрольными шведам.

Показательно и отношение жителей северных погостов Заонежья к Москве. Напомним, что в начале 1611 г. на юге страны организовалось Первое земское ополчение, намеревавшееся очистить столицу от поляков и их русских приспешников. Повстанцы создали свое правительство "Совет всей земли". К осени 1611 г. Первое ополчение распалось, но руководство значительной частью войск осталось в руках его воевод князя Д.Т. Трубецкого и И.М. Заруцкого. И крестьяне северного Заонежья, имевшие право на челобитья - обращения к верховной власти России - в качестве таковой признали именно вождей ополчения, а не коллаборационистов Москвы и Новгорода. Поэтому свои прошения заонежане посылали на имя "великих воевод Московского государства" Д.Т. Трубецкого и И.М. Заруцкого 42 .

Север Карелии также не подчинился шведам. Временным центром управления для Ребольской волости (северо-восточной оконечности Корельского уезда), Лопских погостов Новгородского уезда и округа Соловецкого монастыря стал Сумский острог. В показаниях под присягой крестьянин Поросозерской волости Ларион Алексеев свидетельствовал: "А с нынешнего-де, государь, корельского взятья и по то время, как помирилися [по 1617 г. - А.Ж]., ис Корелы к ним не присылывали ни по что. А платили-де они доходы в то время, как Новгород был за немцы, в Сумской острог" 43 .

Шведы не смогли оккупировать северную половину Карелии в 1610 г. из-за нежелания финских крестьян Остерботнии участвовать в ее завоевании. Только получив из самой Швеции значительное воинское подкрепление, в конце марта 1611 г. шведский полковник Андреас Стюарт двинулся в Ребольскую волость, планируя в дальнейшем захватить Сумский острог на Белом море. Перейдя в Лопские погосты, у д. Сапосалмы Панозерского погоста захватчики были вынуждены повернуть обратно, встретив упорное и умелое сопротивление местного населения. Карелы уходили в леса, забирая с собой продовольствие и скот, и вступали в стычки с оккупантами. Особенно большой урон А. Стюарту причинили партизаны отряда под командованием старосты д. Тикши Ивана Рогачева (Роккачу). Кроме того в отместку жители карельского приграничья совершали опустошительные рейды в глубь Финляндии.

Командование Первого земского ополчения помнило о северной Карелии. Зимой 1611/12 г. оно послало в Сумский острог отряд стрельцов под началом воеводы М.В. Лихарева, передав ему военно-политические полномочия главы местной российской администрации. В подчинении у Лихарева оказался Соловецкий округ. Северные Заонежские погосты также признавали его власть. Появление войск земского ополчения заставило Швецию отказаться от попыток завоевать северную Карелию 44 .

В 1612 г. в Поволжье сложилось Второе земское ополчение под водительством князя Дмитрия Пожарского и нижегородского старосты Кузьмы Минина. Отогнав от Москвы польские войска гетмана Хоткевича, ополченцы взяли в осаду московский Кремль. 27 октября 1612 г. засевшие в Кремле поляки капитулировали. Ополчение повело наступление на интервентов по всей стране. В начале 1613 г. был созван Земский собор - высший представительский орган России. Новым царем собор избрал Михаила Федоровича Романова (1613-1645 гг.). Его власть признали все неоккупированные земли Севера. Но тогда шведы еще удерживали значительную часть Новгородской земли, а поход русских войск на Новгород в 1613-1614 гг. не удался. И все же чаша весов постепенно склонялась в пользу Москвы.

Тихвин - крепость и большой посад при Богородицком монастыре на р. Тихвине - восстал весной 1613 г. Москва сразу послала туда своих воевод князя СВ. Прозоровского и Л.А. Вельяминова с большим отрядом казаков. Они смогли отстоять крепость у осаждавших ее шведов. Тихвин стоял на пути из Новгорода в Заонежские погосты. В условиях оккупации Новгорода тихвинские воеводы приняли на себя полномочия российских властей в Заонежской половине Обонежской пятины. Оштинский приказчик Н.Е. Вельяшев подчинился им, став на сторону нового царя.

Столь же своевременно Москва направила воеводу Богдана Чулкова с отрядом казаков в Заонежье. Под его руководством в 1613 г. русские казаки построили остроги в Толвуе и Шуньге. Дело в том, что тогда же шведский командующий Я. Делагарди нанял большой отряд запорожских казаков -"черкас", подданных Короны Польской, и с их помощью решил завоевать Поморье и Подвинье. Осенью 1613 г. черкасы прошли разрушительным рейдом через южное и восточное Заонежье и Каргопольский уезд к Холмогорам на Северной Двине. Не сумев их захватить, они повернули к Сумскому острогу, но и там получили отпор. В начале 1614 г. черкасы отошли "для корму" на Заонежский полуостров. Безрезультатно простояв под Толвуйским и Шунгским острогами две недели и потерпев поражение у Падмозера, интервенты направились к Олонцу. По пути туда они соединились со шведским отрядом Ханса Мунка, пришедшим из Кексгольмского лена.

К 1614 г. на Олонце уже стоял острог, находившийся под контролем воевод Тихвина. Черкасы захватили крепость. Но 5 марта 1614 г. казачий отряд под командованием ногайского мурзы на русской службе Барая Кутумова неожиданно подошел к Олонцу и наголову разбил интервентов 45 . В начале же марта другой объединенный польско-шведский отряд потерпел полное поражение на Сермаксе у Свири. Обе победы русских принесли окончание активных боевых действий в Заонежских погостах. Вся российская часть Карелии перешла под надежный контроль Москвы.

Усилившееся сопротивление населения Новгородской земли заставило Стокгольм пойти на переговоры с Москвой, которая, в свою очередь, не сумев овладеть Новгородом и столкнувшись с новым натиском Польши, вынуждена была согласиться на прямые контакты со шведами. Трудные двухлетние переговоры закончились подписанием мира в д. Столбово 23 февраля 1617 г. По условиям Столбовского мира Россия возвращала себе Новгород и Ладогу с их уездами, но теряла балтийское побережье и Орешковский уезд. Государственную принадлежность Корельского уезда стороны не обсуждали - его судьба уже решилась Выборгским договором 1609 г. и силой шведского оружия 46 . Мир 1617 г. насильственно разделил границей российских карелов на две части. Дальнейшие события показали, что не все они согласились с таким решением. В то же время мужественное сопротивление населения захватчикам и решительные военно-административные и дипломатические шаги русских властей в 1611-1617 гг. заставили Швецию отказаться от завоевания всей Карелии.

Исторические предпосылки войны

Восточное побережье Балтийского моря стало местом столкновения интересов России и Швеции ещё в конце XV века. Именно тогда там была основана крепость Ивангород, названная в честь великого князя Ивана III. Само же противоборство русских и шведов на территории Ингерманландии к началу XVII века имело почти 500-летнюю историю.

Новый этап противостояния между двумя странами начался в 1609 году, когда царь Василий Шуйский по договору в Выборге уступил Швеции крепость Корела в обмен на помощь против самозванца Лжедмитрия II. В 1609-1610 гг. шведские наёмники с переменным успехом воевали против повстанцев и польских интервентов. После свержения царя Василия Шуйского и приглашения боярами на престол в Москве польского королевича Владислава, шведы из союзников превратились во врагов.

Цели сторон в войне

Для ослабленной Смутой России цели в войне были оборонительные, то есть следовало сохранить приграничные крепости и максимум территории на северо-западе.

Для королей Швеции Карла IX и Густава II Адольфа они были захватнические. Они ставили целью максимальную экспансию на востоке. С целью взятия под свой контроль приграничных русских городов и крепостей, а также крупных торговых городов – Пскова и Новгорода. Помимо этого, Карл IX стремился посадить в Москве на царский престол своего наследника – Карла Филиппа.

Причины войны

- Смута в России, ослабление государства, появление самозванцев и их угроза царской власти.

- Свержение царя Василия Шуйского, который заключил со Швецией Выборгский договор 1609 года.

- Неудачи шведских наёмников в России.

- Стремление шведского короля к экспансии на востоке.

- Польская интервенция.

Ход войны

Боевые действия начались летом 1610 года с внезапной атаки шведских наёмников на Старую Ладогу. Через несколько месяцев их принудили к капитуляции боярин И. М.Салтыков и князь Г. К.Волконский. Повторный поход шведов на Старую Ладогу и крепость Орешек в 1611 был неудачным, зато им удалось овладеть Новгородом Великим. Из-за общей неразберихи в стране, гарнизона в нём по сути не оказалось и после небольшого уличного боя митрополит Исидор и боярин Одоевский смогли договориться со шведским командующим Якобом Делагарди. Он обязался не разорять город, а новгородцы согласились прервать все отношения с Речью Посполитой. Фактически в Новгородской земле устанавливался шведский протекторат. В конце декабря 1611 Исидор и Одоевский даже отправили послов к шведскому королю с просьбой дать им в государи своего сына.

С соседним Псковом шведам не повезло. В городе стоял гарнизон, которым командовал дьяк Иван Луговской. Ему удалось отбиться от них, а также от литовского гетмана Ходкевича. Впоследствии псковичи присягнули самозванцу Сидорке–Лжедмитрию III.

В марте 1611 года шведы после осады взяли Корелу, жители которой отказались добровольно сдать город, а для захвата Ивангорода сил у них по-прежнему не хватало.

Ситуация резко изменилась в 1613 году. В Москве на царство был избран Михаил Романов, а в Швеции после смерти Карла IX трон занял Густав II Адольф.

Командующего гарнизоном в Новгороде Якоб Делагарди временно сменил фельдмаршал Эверт Горн. Он поставил новгородским начальным людям условие – присоединиться к Швеции как отдельное государство в личной унии по образцу Великого княжества Литовского в составе Речи Посполитой.

В мае 1613 года в Тихвине произошло восстание и повстанцы изгнали шведский гарнизон. Шведы пытались вернуть контроль над городом, но смогли только разгромить вблизи него русские отряды в июле-августе. После неудачной осады они покинули окрестности города. В июне 1613 псковский отряд Федулова смог выбить шведов из Гдова.

В сентябре царь отправил на Новгород боярина Дмитрия Трубецкого и князя Данилу Мезецкого, но в июне 1614 года их поход окончился неудачей под Бронницами, войско отступило в Торжок.

Осенью 1614 года в поход на восток отправился сам шведский король Густав II Адольф. Его пребывание оказалось кратковременным, он захватил крепость Гдов после двух штурмов и удалился обратно в Швецию. Особо желания воевать у него не было. Король уважал русских, считал их гордым народом, понимал трудность удержания Новгорода в шведских владениях. Летом 1615 шведский король предпринял поход на Псков, но потерпел неудачу. Город успешно оборонял боярин Василий Морозов. Во время штурма погиб шведский фельдмаршал Горн.

После неудачной осады Пскова начались переговоры о мире и они сопровождались полемикой сторон о событиях 1609-1610 гг. Например, шведы считали, что могут удерживать за собой крепость Корела, а русские были не согласны, так как шведские наемники показали себя не с лучшей стороны. Первый этап переговоров окончился в феврале 1616 года заключением перемирия до 31 мая.

Новый этап переговоров завершился подписанием Столбовского мира в феврале 1617 г. Шведы сохранили за собой Корелу, Ивангород, Ям, Копорье и Орешек, но оставили Новгород, Старую Руссу, Порхов. Они не обязаны были возвращать вывезенные из оккупированных городов пушки и колокола. Шведским купцам вернули их торговые дворы в Москве, Новгороде и Пскове, а русским купцам – в Колывани (Таллин), Стокгольме и Выборге. Послы обеих стран получали право свободно перемещаться по их территориям. Шведы через Россию ездили в Персию и Турцию, а русские послы, наоборот, в Данию и Западную Европу. Посредником при заключении Столбовского мира стал английский купец Джон Мерик. Русской делегацией руководили князь Мезецкой и дьяк Зюзин.

В 1598 году пресеклась династия Рюриковичей, правившая Русью семь столетий. После смерти слабоумного Федора Иоанновича началась пятнадцатилетняя Смута. Внешняя агрессия и внутренняя анархия поставили под угрозу само существование Российского государства.

Хотя главные события Смуты разыгрывались вокруг Москвы, Новгородская земля вскоре тоже погрузилась в пучину всеобщего хаоса, результатом которого стала иностранная оккупация бывшей республики и ее фактическое отделение от России.

Но Лжедмитрий открыто пренебрегал русскими национальными и религиозными традициями, восстановив против себя православную церковь. К тому же он начал щедро раздавать поддержавшим его полякам казну и земли. К примеру, невесте самозванца Марине Мнишек по брачному контракту достались Новгород и Псков.

Дело кончилось заговором. Самозванец был убит, его прах зарядили в пушку и выстрелили в сторону Польши. На российский престол взобрался пожилой боярин Василий Шуйский.

Историки обычно дают этому правителю самые нелестные характеристики. Но справедливости ради надо сказать, что в наследство Шуйскому достался громадный узел проблем, туго затянутый его предшественниками. Страна стала фактически неуправляемой, полыхала крестьянская война под предводительством Болотникова, а в подмосковном Тушине готовился к захвату столицы новый самозванец Лжедмитрий II, известный в истории как Тушинский вор.

Но главная опасность нависла извне.

Слабая безвластная Россия тотчас стала приманкой для ее ближних и дальних соседей. Поляки, литовцы, шведы, эстонцы, англичане, датчане и даже испанцы стали предъявлять права на русские земли. Громче всех заявляли свои претензии Польско-Литовское государство и Швеция. К счастью для России, эти страны открыто враждовали между собой. Соперничество хищников давало правительству Василия Шуйского поле для маневра.

Не полагаясь на собственные силы, чтобы противостоять польской агрессии, царь Василий согласился на предложенную шведским королем Карлом IX военную помощь. Для переговоров со шведами он отправил в Новгород своего племянника Михаила Скопина-Шуйского, молодого, но уже известного военачальника.

Новгород встретил москвичей неласково, здесь, как и во всех русских юродах, бушевали страсти. Еще свежи были воспоминания об опричном погроме 1570 года. Соседний Псков поддержал Лжедмитрия II, в Новгороде тоже было немало сторонников самозванца. И вновь решающее слово сказала новгородская церковь. Митрополит Исидор убедил горожан помочь Скопину-Шуйскому.

Вскоре Новгород превратился в сборный пункт ополченцев. Сюда стали прибывать отряды из Перми, Вологды, Каргополя, Тихвина, Устюжны. В сущности, именно это ополчение надо считать началом народной борьбы за спасение Российского государства.

Обеспокоенный этим Самозванец отправил на Новгород отряд полковника Кернозицкого. Кернозицкий так и не решился напасть на Новгород и отступил к Старой Руссе.

Тем временем в Выборге состоялись русско-шведские переговоры, закончившиеся подписанием договора о предоставлении царю Василию военной помощи. Для шведов такая помощь вовсе не была благородным жестом. Если бы Сигизмунду III удалось присоединить Россию, Швеция не смогла бы устоять перед напором громадного польско-литовско-русского государства. Кроме стратегических интересов у шведов был и прямой расчет. В обмен за военную помощь Стокгольм потребовал город Корелу с уездом.

10 мая 1609 года объединенные русско-шведские силы выступили из Новгорода на спасение Москвы. Под Каменкой союзники легко разгромили отряд Кернозицкого. В июле была взята Тверь. Скопин рвался к Москве, но тут из-за задержки жалованья взбунтовались наемники. Деньги дали северные монастыри, и войско двинулось дальше.

Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Лубок XIX в.

12 марта 1610 года союзное войско торжественно вошло в Москву. Столица встречала Скопина-Шуйского как народного героя. Громадная популярность молодого воеводы вызвала жгучую ревность царя Василия и его брата Дмитрия. На пиру к Скопину с чашей вина подошла жена Дмитрия Екатерина, дочь Малюты Скуратова. Воевода выпил вино и в тот же день скончался.

Гибель Скопина-Шуйского резко изменила ситуацию. Разборки во власти снова раскололи начавшую было объединяться страну. Этим воспользовался король Сигизмунд III. Польско-литовское войско под командованием гетмана Жолкевского двинулось на Москву. Навстречу выступило русское войско под командованием Дмитрия Шуйского. Едва началось сражение, как шведские наемники с развернутыми знаменами перешли на сторону поляков. Шуйский первым бежал с поля боя. Делагарди с небольшим отрядом вернулся в Новгород. Однако новгородцы отказались впустить шведов в город, обвинив в измене союзническому долгу.

Семибоярщина предложила избрать на русский престол сына польского короля королевича Владислава. Но королю Сигизмунду не нужна была суверенная Россия, даже управляемая его собственным сыном. Он хотел стать королем Великой Польши от Вислы до Урала.

В Стокгольме тем временем с тревогой наблюдали за ситуацией в России. Сбывались худшие опасения короля Карла IX. Его заклятый враг польский король Сигизмунд III становился властелином громадной территории, вплотную примыкавшей к Швеции. Стремясь не допустить такого развития событий, король поручил Делагарди захватить пограничные русские земли. В марте 1611 года пятитысячное шведское войско захватило Корелу, Ям, Ивангород, Копорье и Гдов и вплотную приблизилось к Новгороду.

В качестве подарка будущему монарху Бутурлин соглашался на передачу Швеции уже занятых войсками Делагарди русских территорий. Переговоры, перемежаемые пирами, шли в Хутынском монастыре, где разместилась ставка шведского генерала. Дело шло к подписанию судьбоносного договора, как вдруг возникло препятствие в лице граждан Великого Новгорода, возмущенных тем, что за их спиной решается судьбы исконных новгородских земель. Потеря русского побережья Балтики лишала Новгород главного торгового преимущества — выхода к морю.

Поняв, что убедить горожан не удастся, Делагарди, с ведома Бутурлина, решил действовать силой. 16 июля шведы внезапно атаковали город. Их лазутчик открыл наступавшим Чудинцевы ворота. Не ожидавшие такого вероломства новгородцы оказались не готовы к отпору. Шведы убивали безоружных. Еще один удар в спину нанес воевода Бутурлин. Он не только ушел со своим отрядом из города, но и ограбил по пути Торговую сторону.

Горожане пытались организовать сопротивление. Стрелецкий голова Василий Гаютин, атаман Шаров, дьяки Голенищев и Орлов не пожелали сдаться и легли на месте. Шведы подожгли город. В пламени пожара геройски погиб протопоп Амос. Уцелевшие защитники заперлись в Детинце, но в крепости не было ни продовольствия, ни боеприпасов. Поняв, что сопротивление бесполезно, воевода Одоевский и митрополит Исидор запросили перемирия.

Теперь уже Делагарди мог диктовать свои условия.

Однако королю Карлу IX было не суждено пожинать плоды этой нежданной удачи. В разгар событий король умер. На шведский трон воссел семнадцатилетний Густав II Адольф. Претендентом на русский престол и великим князем новгородским теперь становился его младший брат Карл Филипп.

Якоб Делагарди. Гравюра XVII в.

Что касается отношений Новгородского государства с Москвой, то они были весьма запутанными по той причине, что самого Московского государства в это время фактически не существовало. Вместо него был клубок мятущихся провинций. Правительств было два. Первое сидело в блокированной Москве и контролировалось поляками. Земское правительство находилось в Ярославле, где под руководством князя Пожарского формировалось новое ополчение. Если с московским пропольским правительством Новгородское государство находилось в состоянии войны, то с Земским оно сразу установило дружественные отношения.

Осенью 1612 года объединенные силы двух ополчений освободили Москву от поляков. Зимой 1613 года в освобожденной столице собрался Земский собор для выборов нового царя. Одним из кандидатов на русский престол был назван шведский кронпринц Карл Филипп. За его кандидатуру ратовал Дмитрий Пожарский. Однако, несмотря на заслуги князя перед Россией, большинство Собора выступило против его кандидата. Народ, который только что с огромным трудом изгнал интервентов, хотел русского царя. К тому же шведы успели показать себя не с лучшей стороны, отторгнув у ослабевшей России Новгород.

После бурных споров Собор избрал на русский трон никому не известного шестнадцатилетнего Михаила Романова. В России возникла новая династия.

Решение Земского собора вызвало в Швеции запоздалую реакцию. Поняв, что русские могут своими силами преодолеть тяжелый кризис, Густав Адольф теперь готов был навязать Карла Филиппа в качестве претендента на московский престол. Летом 1613 года юного принца привезли в Выборг, где начались переговоры с новгородской делегацией во главе схутынским архимандритом Киприаном. На переговорах в Выборге шведы потребовали от новгородских послов, чтобы они просили Карла Филиппа стать русским царем. Когда новгородское посольство отказалось сделать это, шведы попытались заставить членов новгородского посольства присягнуть шведскому королю.

Это вызвало резкий отпор новгородской делегации. Один из послов, купец Степан Иголкин, заявил, что новгородцы не подчинятся шведской власти, как не подчинились польской, до тех пор, пока в живых останется хотя бы один ребенок. Горн, сменивший Делагарда, приказал схватить Иголкина и даже хотел казнить его, но затем отпустил купца, чтобы не обострять и без того острую ситуацию.

Насильственное удержание Новгорода превращало возрождающееся Московское государство в опасного противника, которых у Швеции и так хватало. Но пока Москва еще не оправилась, можно было добиться от нее крупных территориальных уступок.

Конечно, даже в случае аннексии новгородских земель новгородцы не стали бы шведами, как не стали ими жители заморских шведских провинций Эстляндии и Лифляндии. Тем не менее реальная угроза аннексии существовала, и только усилиями русской дипломатии ее удалось избежать.

Россия потеряла выход в Балтийское море. Это была тяжелая утрата прежде всего для Новгорода, веками жившего международной торговлей. Только через сто лет русским удастся вернуть то, что было у них отнято в годы Смуты.

14 марта в освобожденный Новгород вступили русские послы. Их встречала небольшая толпа уцелевших горожан во главе с митрополитом Исидором. Половина города была сожжена. Софийская сторона, где стояли шведы, выгорела практически полностью. Среди пепелища возвышались только остовы церквей. В некогда густозаселенном городе осталось всего 408 дворов и 527 живущих в них людей.

Голод достиг чудовищных масштабов. Люди кончали жизнь самоубийством, питались отбросами, нередкими были случаи людоедства. Горы трупов были свалены в скудельницы, но хоронить их было некому.

Уходя, шведы напоследок прошлись железной метлой по уже разоренному краю. В руины превратилась Старая Русса, обезлюдели некогда зажиточные деревни новгородского Поозерья. Уцелевших косили болезни. Сохранилось потрясающее по скорбной выразительности описание тогдашнего морового поветрия, сделанное новгородским летописцем:

Великий Новгород в XVII веке. Гравюра второй пол. XIX в.

Новгородцы и их вече

Новгородцы и их вече Народное собрание (вече) существовало во многих городах Руси, но под воздействием разных обстоятельств вече постепенно исчезало. Не так было в Новгороде. Там вече после отделения от Киева в 1136 г., наоборот, усилилось. Участниками веча считались все

1595 – Мир со шведами

ДЕЛА СО ШВЕДАМИ

ДЕЛА СО ШВЕДАМИ В Новгороде Делагарди, великие грабления и налоги чиня, многих невинных людей побил, гневаясь; потому они, видя, что шведами самими договоры нарушены, стали его просить и между собою советовать, как бы власть его неправедную низвергнуть, и о том писали тайно

Едва приоткрывшийся мир

6. Новгородцы с косами

Победы над немцами и шведами

Победы над немцами и шведами Успехи Александра на княжеском поприще в Новгороде связаны отнюдь не с войной с монголами. Александр Ярославич был занят другой политикой – воевал с немецкими рыцарями и шведами. В историю он вошел как герой всего двух битв – Невской и

Дела со шведами

Дела со шведами В Новгороде Делагарди, великие грабления и налоги чиня, многих невинных людей побил, гневаясь; потому они, видя, что шведами самими договоры нарушены, стали его просить и между собою советовать, как бы власть его неправедную низвергнуть, и о том писали тайно

РАСПУТИН ЕДВА НЕ СПАС СТОЛЫПИНА

РАСПУТИН ЕДВА НЕ СПАС СТОЛЫПИНА

Новгородцы

Новгородцы Новгородское общество[260] возникло в 1911 г. Оно было малочисленным (46 членов в 1911 г., 66 – в 1912-м, 146 – в 1913-м) и небогатым: его капитал в 1912 г. составлял 64 рубля. Первым председателем общества был присяжный поверенный С. Я. Климовский, а с 1913 г. им стал действительный

Война со шведами

Война со шведами За что возгорелась война со шведами, не известно. Историки в подобных случаях постоянно скрывают истинную причину.Но война возгорелась.В Швеции тогда царствовал Карл XII.– Хоть ты и двенадцатый, а побью тебя! – сказал Петр.Карл принадлежал к секте

НОВГОРОДЦЫ

НОВГОРОДЦЫ 20 октября 1943 г. артиллеристы-дзержинцы под командованием подполковника С.С. Богачевского выехали на Волховский фронт. Здесь они действовали в составе артиллерийской бригады войск НКВД.Вот что вспоминал о тех незабываемых днях полковник Богачевский: «После

Береста и новгородцы

Береста и новгородцы Утром 26 июля 1951 года сотрудница Новгородской экспедиции Н. Акулова, расчищая мостовую XIV века между плахами настила заметила вдруг плотный и грязный свиток бересты и, слегка счистив грязь, увидела на нем процарапанные буквы. Не подозревая о важности

Новгородцы и Заволочье

Россию конца XVI в. можноназвать многонациональнымгосударством. Процесс включения различных народов в состав России проходил по-разному: Казанское, Сибирское ханства были завоеваны, Астраханское ханство, Ногайская орда вошли мирным путем.

Для достижения конечной цели — полной интеграции присоединенных территорий — Российская империя действовала отработанными веками и не раз оправдывавшими себя методами: политико-административная унификация, система наместничеств — генерал-губернаторств, поиск сотрудничества с лояльными элитами, уничтожение национального войска, сословная унификация по общеимперскому образцу и т. д.

Как указано выше, украинские земли подвели под четко обозначенный имперским правительством ранжир унифицированного административно-политического раздела. Однако Российская империя не имела в своем распоряжении достаточных экономических и административных рычагов, чтобы быстрыми темпами преодолеть исторические особенности регионов. Она могла лишь постепенно, нивелируя их и приспосабливаясь, использовать в собственных интересах. Поэтому управление в Украине осуществлялось на отличных от центра основаниях. Для этого выделялись политико-территориальные единицы с иной структурой власти. В частности, в последней четверти XVIII в. ими были наместничества, а в XIX в. такими стали генерал-губернаторства. Все украинские губернии объединялись в генерал-губернаторства: Малороссийское (Черниговская, Полтавская, позднее — Харьковская губернии), Киевское (Киевская, Подольская и Волынская губернии), Новороссийское и Бессарабское (Екатеринославская, Херсонская, Таврическая и Бессарабская губернии). Генерал-губернаторы были абсолютными хозяевами на вверенной им территории. Они олицетворяли военную, судебную и административную власть, а подчинялись лично императору.

Искусственная система - объединение элементов, предназначенное для выполнения основной функции и создающее своим объединением новое системное свойство. (Встречаются также определения: системное качество, системообразующий фактор, системный эффект, синергический эффект. Но смысл этого новообразования един: возникающее в результате объединения элементов новое свойство превышает простую сумму свойств элементов, составляющих систему) . Поэтому определим системное свойство как результат взаимодействия свойств объединенных элементов, позволяющих системе выполнять свою основную функцию.

Под понятием закон будем понимать внутреннюю существенную и устойчивую связь явлений, обусловливающую их упорядоченное изменение. Законы существуют объективно, независимо от сознания людей, как выражение необходимых, существенных, внутренних отношений между свойствами вещей или различными тенденциями развития. В качестве искусственных систем традиционно рассматривали только технические системы (ТС) . Развитие любой ТС, в соответствии с известными ЗРТС, происходит: а) в направлении повышения уровня ее идеальности, иными словами, каждая следующая модификация объекта выполняет свою основную функцию все лучше и лучше (с точки зрения ее создателей и потребителей) ; б) неравномерно; в) через разрешение противоречий. Сформулированы также законы синтеза систем и их развития. Общая схема развития ТС выглядит, в соответствии с ТРИЗ, так: возникающая у человека потребность приводит к необходимости создать объект, удовлетворяющий эту потребность и выполняющий таким образом свою основную функцию. Чтобы создать этот объект, нужно задать ему принцип действия - использовать эмпирические или теоретические знания законов природы, которые обеспечат выполнение основной функции. Возникает конструкция объекта - искусственная ТС, удовлетворяющая человека на данном этапе его развития. Но у человека возникают новые потребности, и к существующей ТС он начинает предъявлять новые требования, которые она уже удовлетворить не может. Возникает противоречие между потребностями человека и возможностями существующей ТС, которое в общем случае может быть разрешено только за счет применения нового принципа действия. Для этого нужны новые знания, они воплощаются в новую конструкцию. Но возникают новые потребности, и цепочка повторяется.. .

Но, кроме ТС, существуют и другие объекты - научные знания, которые опосредованы в этих системах, произведения искусства, социальные и организационные структуры и так далее. Так как эти объекты сами по себе в природе не существуют, а являются продуктом целенаправленной деятельности человека, они обладают определенной основной функцией и поэтому также могут рассматриваться как искусственные системы. Возникает вопрос: применимы ли законы развития технических систем к развитию всех искусственных систем? Или - распространяются ли законы развития элемента (а ТС можно рассматривать как элемент искусственных систем) на все искусственные системы? Сопоставим законы Гегеля и законы Альтшуллера - совместимы ли они? Методологическое требование Гегеля об "объективности рассмотрения" Альтшуллер реализует, рассматривая в качестве источника развития ТС не субъективные психические процессы, происходящие в мышлении каждого отдельного изобретателя, а анализируя этапы изменения реальных технических объектов - продукта изобретательской деятельности - на протяжении длительного промежутка времени.

С точки зрения принципа развития Гегеля вся духовная культура человечества (а ТС - это тоже продукт культуры! ) предстает как единый закономерный процесс "прогрессирующего (выделено нами - М. М. , Л. Ш. ) развития истины". С этим принципом прямо совпадает закон Альтшуллера о развитии системы в направлении повышения уровня ее идеальности.

Закону Гегеля о переходе количества в качество соответствует закон Альтшуллера о развитии рабочего органа ТС и изменении - при открытии новых знаний - принципа действия системы.

В соглашении,заключённом пуританами на борту корабля "Мэйфлауэр" в ноябре 1620 г., в частности говорится: ". мы объединимся в г

1. В начале XX в. в России 23 % крестьян имели земельные участки не больше 5 десятин, во Франции – свыше 70 %, в Германии – свыш

Определите принцип по которому образован исторический ряд: А. Чарторыйский, К. Нессельроде, А Горчаков а) члены Негласного комит

Соотнесите высказывание с именем князя, которому оно принадлежит. Князь: 1) Олег 2) Игорь 3) Святослав 4) Владимир Высказывание:

Читайте также:

- Османская империя к концу первой мировой войны севрский мирный договор и его последствия

- Правовым документом закрепляющим условия реализации сделок является

- Согласие на обработку персональных данных фссп образец

- Справка 25 ю где получить

- Договор о шпицбергене 1920 г и международно правовой статус этой территории