Орган власти функции особенности великий князь боярская дума приказы местная власть

Обновлено: 01.06.2024

Целью данной курсовой работы является изучение Боярской Думы как высшего органа власти централизованного русского государства. В рамках достижения поставленной цели были определены задачи: изучить теоретические аспекты и рассмотреть Боярскую Думу как первый прототип государственных дум; проанализировать Боярскую Думу как высшего органа власти централизованного русского государства, определить роль Боярской Думы в системе государственных органов Московского государства.

Прикрепленные файлы: 1 файл

история.docx

Целью данной курсовой работы является изучение Боярской Думы как высшего органа власти централизованного русского государства. В рамках достижения поставленной цели были определены задачи: изучить теоретические аспекты и рассмотреть Боярскую Думу как первый прототип государственных дум; проанализировать Боярскую Думу как высшего органа власти централизованного русского государства, определить роль Боярской Думы в системе государственных органов Московского государства.

Объект исследования: особенности Боярской Думы как высшего органа власти централизованного русского государства.

При этом предметом исследования является рассмотрение отдельных вопросов, сформулированных в качестве задач данного исследования.

Актуальность данной тематики обусловлена тем, что произошедшее уже более десяти лет назад принятие новой российской Конституции и провозглашение Российской Федерации правовым государством с республиканской формой правления ставит историко-политическую науку перед необходимостью исторического анализа в такой области, как становление и развитие системы государственных органов.

Теперь, когда в стране появилась новая Государственная дума, это изучение приобретает и большое практическое значение. Политики, ученые, публицисты часто совершают экскурсы в историю царской Думы, сопоставляют ее с современной. Сравнивается их компетенция, делаются попытки извлечь уроки из прошлого, обратить их на пользу действующему парламенту. Признается, что работа Государственной думы явилась в России начала XX века важным фактором политического развития, оказавшим влияние на многие сферы общественной жизни.

Исторические традиции проявляются не только в сохранении определенной формы правления. Они бывают связаны, в частности, с особенностями развития парламентаризма, который так же может существовать в различных формах (например, президентская или парламентская республика). Иными словами, конкретные условия организации и деятельности законодательных органов страны формируются под воздействием исторически определенных факторов. Немалую роль в этом играют накопленный опыт, устойчивость демократических традиций, восприятие их населением и др.

Раздел 1. Изменение состава Боярской Думы в XV–XVII веках и его причины. Местничество.

Судьи из бояр и дворян впервые появились в приказе Казанского дворца, Ямском приказе, четвертях (Новгородской и Нижегородской).

В конце XVI в. расширилась сеть судных приказов, во главе которых неизменно стояли бояре. Фамилии представителей служилой знати значатся в качестве судей, возглавлявших подавляющее большинство общегосударственных приказов: Большого прихода, Разбойного, Московского, Владимирского, Рязанского и Дмитровского, Земского двора, Казанского дворца, Новгородской и Нижегородской четвертей, Стрелецкого, Пушкарского, Челобитного, Холопьего суда и Ямского. Во главе важнейших приказов — Посольского, Разрядного и Поместного — традиционно стояли думные дьяки, являвшиеся своеобразными секретарями Боярской думы.

Боярская дума на рубеже веков имела отнюдь не парадное значение. Это был действительный, в полном смысле слова высший правительственный орган государства. Если Годуновы и их советники и оказывали решающее влияние на важнейшие вопросы придворной жизни, то они ни в коем случае не подменяли собой управленческие функции Думы в целом. Правительственное значение Боярской думы в конце XVI-начале XVII в. определялось не столько тем, что она являлась органом боярской аристократии для защиты ее интересов, сколько ее статусом царской думы. Суть политики Бориса Годунова заключалась не в ограничении традиционных прерогатив Думы, а в привлечении на свою сторону бояр, в консолидации знати вокруг трона.

На протяжении второй половины XVI-XVII в. шел процесс формирования сословного строя, характерного для феодального общества. Процесс этот начался еще во времена Киевского государства и завершился во второй половине XVII в.

Таким образом, все выше указанные предпосылки ведут к созданию в середине XVI в. в России сословно-представительной монархии, где функции сословно - представительного органа выполняли Земские соборы.

Сословно - представительная монархия берет свое начало от созыва первого Земского собора в 1549 г., когда Иван IV, ведя борьбу с реакционной частью боярства за укрепление централизованной власти, вынужден был опереться на растущее поместное дворянство и верхушку городского населения, призвав их к участию в специально для этого созданном государственном органе. Новой особенностью общественного строя стало появление на политической арене двух новых социальных сил - дворянства и горожан. В XVI - XVII вв. Боярская Дума в документах именовалась служилыми людьми и состояло из целого ряда категорий (слоев). Верхний слой составляли бояре. Термин боярин стал обозначать звание (чин). Большинство среди них составляли бывшие удельные князья. Но некоторая часть происходила из родовитого старомосковского боярства, не имевшего княжеских титулов. Общая численность бояр была невелика. В 1564 г. их было 33, после опричного террора в 1572 г. из них осталось 17. К концу XVII в. насчитывалось 42 боярина. Следующими после бояр чинами были окольничие, думные дворяне.

Сущностью сословно-представительной монархии как формы государственного правления является то, что монарх осуществляет свои властные функции, опираясь на органы сословного представительства. В Русском государстве такими органами были Боярская дума и Земский собор.

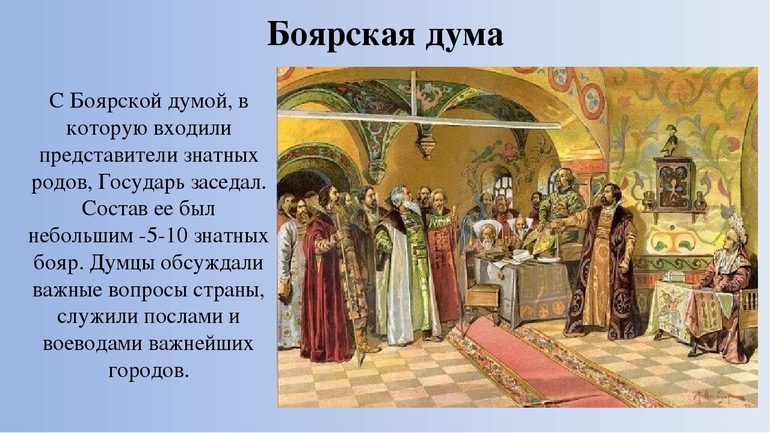

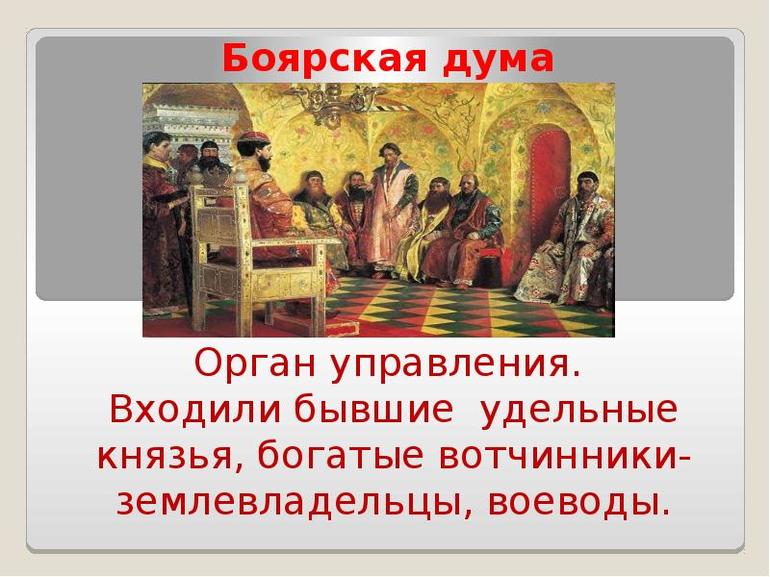

Боярская дума – высший государственный орган, состоявший из представителей боярской аристократии. Боярская дума до определенного момента являлась не совещательным органом при монархе, а разделяла с ним власть, то есть функции думы были неотделимы от прерогатив царя.

Будучи высшим органом управления, Боярская дума осуществляла общее руководство приказами, надзирала за местным управлением, принимала решения по вопросам организации армии, земельным делам. Переговоры с иностранными послами вела специальная комиссия из членов Думы.

По мере того, как цари стремились к укреплению собственной власти, они пытались ослабить значение боярской аристократии.

Подобную же эволюцию прошел и еще один высший государственный орган сословно-представительной монархии – Земский собор.

Земские соборы – это периодически созываемые царями всероссийские совещания для обсуждения либо разрешения важнейших вопросов внутренней и внешней политики. Соборы включали представителей поместного дворянства, посадских верхов и Боярскую Думу.

Спецификой сословно-представительных органов в России было то, что роль городских буржуазных элементов в них была гораздо слабее в отличие от подобных западноевропейских органов. Представляя в основном слои господствующих верхов, Земские соборы зачастую в своих решениях поддерживали царей.

В годы Смуты имела место смена форм монархии, которая на несколько лет превратилась из наследственной в выборную. Функцию избрания царя на престол выполнял Земский собор, и это существенно укрепило его авторитет. Не случайно первая половина XVII в. явилась периодом расцвета сословно-представительной монархии.

Таким образом, Земские соборы играли на протяжении XVI-XVII вв. роль органов сословного представительства, в определенные исторические периоды разделяя, а иногда беря на себя ответственность за различные управление государством. Отмирание Земских соборов было обусловлено социально-экономическими и политическими изменениями, произошедшими в стране со второй половине XVII в.

В период сословно-представительной монархии центральными органами отраслевого управления были приказы.

Приказы были организованы в основном по функциональному признаку и обладали определенной компетенцией. В их ведении сосредотачивались важнейшие государственные дела. Во второй половине XVI в. сеть приказов была уже довольно разветвленной, в связи с чем приказы можно разделить на несколько видов.

Ведущее место по численности по значению в системе центральных органов государственного управления занимали военные приказы: Разрядный, ведавший военной и административной службой; Поместный приказ, ведавший государственными землями, раздававшимися в поместья; Стрелецкий приказ ведал административными, военными и судебными делами стрельцов. К числу военных приказов относился также Пушкарский, Оружейный, Бронный и Рейтарский (ведали комплектованием, содержанием и снаряжением полков дворянской тяжелой кавалерии) приказы.

Особую группу составляли дворцовые приказы. К ним относились: приказ Большого дворца. Казенный, Конюшенный, Ловчий, Сокольничий, Постельничий приказы. Главным направлением их деятельности было управление делами царского дворцового хозяйства, хотя некоторые из них имели и более широкие полномочия. Так, Казенный приказ одновременно ведал дипломатическими сношениями, ямскими, поместными, холопьими и другими делами.

Также существовала группа приказов судебно-полицейского характера – Разбойный, Земский, Холопий.

В процессе централизации и роста территории государства создавались территориальные приказы – Казанский, Сибирский. Позднее появляются приказ Княжества Литовского и Лифляндских дел, Смоленский и Малороссийский приказы. Они являлись центральными государственными органами на соответствующей территории и ведали финансовыми и административно-судебными делами.

Особое место в системе приказов занимал Посольский приказ, к ведению которого относились внешние сношения Русского государства.

В связи с обострением социальных противоречий создается Приказ сыскных дел. Свидетельством возросшей власти царя к середине XVII в. явилось создание приказа Тайных дел, игравшего роль личной канцелярии царя, органа, позволяющего монарху в разрешении различных государственных вопросов обходиться без Боярской думы.

К концу XVII в. приказы представляли собой пеструю и нестройную систему учреждений с нечеткими функциями, несовершенным делопроизводством, волокитой и произволом. Отдельные отрасли управления были разделены между несколькими приказами. Все это тормозило осуществление задач государства, требовало новых форм организации центрального управления.

С. В. Иванов Боярская дума

Боярская дума - это высший совет, состоявший из представителей феодальной аристократии. В эпоху Киевской Руси Боярская дума являлась совещанием князей со своими дружинниками и "старцами градскими" (местной родоплеменной знатью), в удельный период боярские думы представляли собой совет при великом князе. В Московском княжестве в состав Боярской думы входили так называемые "путные бояре" (ведавшие "путями", то есть отдельными отраслями управления) высшие должностные лица: тысяцкий, окольничий, дворецкий и т.д. На завершающем этапе объединения русских земель вокруг Москвы Боярская дума превращается в постоянно действующий орган.

Функции Боярской думы

Дума заседала ежедневно, собиралась на заседания в Кремле ранним утром, летом при восходе солнца, зимой еще до рассвета, заседания длились пять-шесть часов, и нередко возобновлялись вечером. Заседания происходили как в присутствии, так и в отсутствии царя. Текущие дела вносились на обсуждение начальниками приказов, чаще всего законодательный почин принадлежал царю, который, по выражению того времени, "сидел с бояры о делах". Иногда бояре решали дело самостоятельно, причем боярский приговор мог приобрести силу закона без последующего утверждения царем. Тем не менее Боярская дума не выходила за рамки законосовещательного органа. Указы того времени закреплялись традиционной формулой: "Царь указал, а бояре приговорили". Борьба боярских группировок иногда выливалась в "брань велию, и крик и шум велик, и слова многие бранные". Однако организованной оппозиции в Боярской думе не существовало. В особых случаях Боярская дума заседала совместно с Освященным собором - высшими церковными иерархами. Такие собрания носили название соборов, которые следует отличать от Земских соборов.

Состав Боярской Думы

В период феодальной раздробленности Боярские думу при дворах удельных князей, в том числе при дворе московского князя, не имела строгой структуры и четко очерченной компетенцией. В ту пору дума при князе состояла из двух-трех бояр, которых призывали для совета по каждому конкретному случаю. В конце XV - начале XVI вв. Боярская дума превратилась в постоянно действующий орган и насчитывала около двадцати человек. В XVII в. состав думы был значительно расширен и превысил сто человек. Сложилась иерархия думных чинов: бояре, окольничьи, думные дворяне, думные дьяки. Высшими думными чинами являлись бояре, или. как их часто именуют грамоты, "великие бояре". С конца XVI по конец XVII вв. чин боярина имели 200 человек. Из них 130 бояр ( 65%) принадлежали к титулованной знати, то есть являлись потомками некогда суверенных феодальных владык, перешедших в московское подданство. Впрочем, как подчеркивал В. О. Ключевский, "В первое время своей московской службы это были не столько подданные московского государя, сколько союзные с ним государи, его державные вассалы. Многие из них, например, князья Одоевские, Белевские, долго сохраняли при себе особые удельные войска, которыми сами командовали в московских походах независимо от воевод московских полков".

Князья потеснили московских бояр, издавна состоявших на службе великого князя. За столетний период только 70 бояр (35%) принадлежали к нетитулованной знати. Нетитулованная знать в основном жаловалась в следующие за боярами чины "окольничие" (от слово "около" государя, то есть приближенные к царской особе). В редких случаях окольничие могли дослужиться боярского чина.

В XVI в. появились чины думных дворянин, которые ранее именовались "дети боярские, в думе живущие". Чин думного дворянина шел сразу за чинами бояр и окольничих. До этого чина обычно дослуживались представители захудалых боярских фамилий или дворяне, не принадлежавшие к высшей аристократии.

Особую прослойку Боярской думы составляли думные дьяки. Этот низший думный чин также появился в XVI в. и был принадлежностью должностных лиц, непосредственно управлявших важнейшими приказами. Особенностью этого чина было то, что им могли жаловаться люди недворянского происхождения, например, из "гостей" или "подъячих", главным критерием была их служебная пригодность. Думных дьяков было три или четыре человек, обычно Боярскую думу вводились главные дьяки Посольского, Разрядного, Поместного приказов, иногда в Новгородского разряда или Казанского дворца. Первым среди них был "посольский дьяк", управлявший делами Посольского приказа. По словам современников, "ис тех думных дьяков посолской дьяк, хотя породою бывает менши, но по Приказу и по делам выше всех".

Думные люди назначались царем. Эта процедура обставлялась большой торжественностью и приурочивалась к праздникам: новому году (на Руси праздновался 1 сентября), Пасху, царский день рождения и т.д. Однако назначение в Боярскую думу, равно как н на все важнейшие административные и военные посты осуществлялось в соответствии с местническими традициями.

Местничество

Местничество - это система феодальной иерархи, при которой положение человека зависело не от личных заслуг, а от "породы", то есть происхождения. Название местничества произошло от давнего обычая занимать место на пиру в соответствии со знатностью. В конце XV - середине XVI вв. окончательно сложился местнический счет по "родословцу" или "лествице", при Иване Грозном был составлен "Государев родословец", в котором была перечислена высшая знать, и "Государев разряд" - списки назначений на высшие должности, начиная со времен Ивана III. С учетом родословца и разряда производились все новые назначения, причем каждый представитель аристократической фамилии мог занимать должность не выше и не ниже той, которую когда-то занимал его предок. Местническая арифметика была невероятно запутанной даже по отношению к близким родственникам и выражалась в таких замысловатых формулировках как "первого брата сын четвертому дяде в версту", то есть равен по положению. Гораздо более сложным становился местнический счет, когда заходил спор двух разных аристократических фамилий. В этом случае поднимались все исторические прецеденты, записи о назначениях, фамильные воспоминания о том, кто, как и на каком месте сидел при таком-то великом князе или царе. Если вновь назначаемый на какую-либо должность считал, что понизили по отношению к другому должностному лицу, он бил челом государю о том, что ему "невместо" служить ниже такого-то боярина. Показательно, что даже если какой-то боярин, понимая свою непригодность или из дружеских отношений, соглашался служить ниже другого, вместо него "о потере чести" бил челом весь род, так как такое понижение в дальнейшем могло стать прецедентом. Частые местнические споры были настоящим бичом того времени, особенно опасные в период войны. Бывали случаи, когда неимоверно затягивалось назначения на командные посты - воевода полка правой руки бил челом, что ему "невместно" быть ниже воеводы большого полка, а воевода сторожевого полка приносил жалобу, что его предки никогда не служили ниже боярина, поставленного воеводой передового полка. Производились переназначения, но при запутанности отношений внутри княжеских, боярских и дворянских родов всякое новое назначение порождало новые местнические споры. По этой причине уже с XVI в. в экстренных случаях, чаще всего во время военных походов, царь особым указом велел всем "быть без мест", но и это не останавливало челобитчиков. В 1598 г. Борис Годунов гневно отвечал одному дворянину, затеявшему местнический спор в разгар подготовки к походу на татар: "яз пожаловал, велел боярам, и воеводам, и вам, дворянам, быти без мест на нашей службе; и ты почему так воруешь?" Однако при административных назначениях местнические порядки оставались непоколебимыми.

Местничество в Боярской думе

Оплотом местнических обычаев являлась Боярская дума. Даже места на заседаниях думы занимались в строгом порядке чинопочитания. Подъячий Посольского приказа Г. Котошихин описывал, как думные люди рассаживались по лавкам вдоль стен палаты: "бояре под боярами, кто кого породою ниже, а не тем кто выше и преж в чину, околничие под боярами против того ж; под околничими думные дворяне потому ж по породе своей, а не по службе, а думные дьяки стоят, а иным времянем царь велит им сидеть". Членство в Боярской думе по традиции было закреплено за аристократическими фамилиями, и когда тот или иной родовитый человек достигал известного возраста, ему "сказывали думу", то есть вводили в круг бояр. Разумеется, время вносило свои коррективы в состав знати. Опричнина и Смута подкосили потомство удельных княжат. Как отмечал С. Ф. Платонов, "Для московской аристократии время смуты было тем же, чем были войны Алой и Белой Роз для аристократии Англии: она потерпела такую убыль, что должна была воспринять в себя новые, демократические, сравнительно, элементы, чтобы не истощиться совсем". и ко второй половине XVII в. "Прежние болшие роды, князей и бояр, многие без остатку миновалися", но их место заняли другие. Г. Котошихин перечислял знатные роды, "которые бывают в боярех, а в околничих не бывают" - это князья Черкасские, Воротынские, Трубецкие, Голицыны, Хованские, Одоевские, Пронские, Репнины, Прозоровские, Буйносовы, Хилковы, Урусовы, а также нетитулованные роды Морозовы, Шереметевы, Шеины, Салтыковы. Среди родов, "которые бывают в околничих и в боярех" были названы князья Куракины, Долгоруковы, Бутурлины, Ромодановски, Пожарские, Волконские, Лобановы, Стрешневы, Борятинские, а также Милославские, Сукины, Пушкины, Измайловы, Плещеевы, Львовы. Порядок назначения в думу без учета личных заслуг и способностей приводил к печальным результатам. Г. Котошихин писал о том, что, когда царь велит Боярской Думе помыслить о каком-нибудь деле "иные бояре, брады свои уставя, ничего не отвещают, потому что царь жалует многих в бояре не по разуму их, но по великой породе, и многие из них грамоте не ученые и не студерованые".

Однако эти неученые - "не студерованные" аристократы цепко держались за свои привилегии. Попасть в их сплоченный круг можно было только в редких случаях, например, когда царь брал в жены красивую, но не очень знатную дворянку и тем самым возвышал всех ее родичей или же за исключительные подвиги. Так, 11 июля 1613 г. в день венчания Михаила Романова на царство было "сказано боярство" князю Дмитрию Пожарскому, а на следующий день в царские именины был пожалован в думные дворяне Козьма Минин. Впрочем, личные заслуги вождей второго ополчения ничего не значили для знати. На церемонии сказывания боярства "у сказки" Пожарскому был назначен стоять думный дворянин Гаврила Пушкин, который бил челом, что ему у сказки стоять и меньше князя Дмитрия быть невместно, потому что его родственники меньше Пожарских нигде не бывали. И этот эпизод был не единственным. В. О. Ключевский писал о Д. М. Пожарском: "Даром, что он Московское государство очистил от воров-казаков и врагов-поляков, из худородных стольников пожалован был в бояре, получил "вотчины великие": к нему придирались при всяком удобном случае, твердя одно, что Пожарские - люди не разрядные, больших должностей не занимали, кроме городничих и губных старост нигде прежде не бывали". Однажды в результате местнического спора спаситель отечества "отослан был головою" боярину Б. Салтыкову и с позором под конвоем препровожден от царского дворца к крыльцу ничтожного, но родовитого сопернику. За свои места в Боярской думе и на торжественных церемониях бояре были готовы подвергнуться опале и тюремному заключению. В 1624 г. на свадьбе царя Михаила Федоровича царским указом было объявлено всем "быть без мест", но боярин князь И. В. Голицын на свадьбу приехать отказался, заявив: "Хотя вели государь казнить, а мне меньше Шуйского и Трубецкого быть никак нельзя". За ослушание у И. В. Голицына были конфискованы вотчины, а самого его вместе с женой сослали в Пермь. Однако его родственники, очевидно, считали похвальным такое упорство и подражали боярину в защите фамильной чести. В 1642 г. племянник этого боярина князь И.А. Голицын на приеме иностранных послов вступил в местнический спор с князем Д. М. Черкасским, но ему было объявлено через думного дьяка: "Был государь при иноземцах в золотой палате, и ты, князь Иван, в то время хотел сесть выше боярина князя Дмитрия Мамстрюковича Черкасского и называл его своим братом и тем его обесчестил: боярин князь Дмитрий Мамстрюкович - человек великий и честь их старая, при царе Иване Васильевиче дядя его, князь Михаил Темрюкович, был в великой чести". В результате вместо Боярской думы князь И. А. Голицын был посажен в тюрьму.

Отмена местничества

Во второй половине XVII в. местничество выглядело вредным анахронизмом, и самодержавная власть по собственной инициативе решила пресечь этот давний обычай. Побудительным толчком послужила война с Турцией, закончившаяся в 1681 г. Бахчисарайским миром, условия которого не могли удовлетворить Россию. Как уже отмечалось, местнические споры особенно пагубно сказывались на ведении боевых действий, и поэтому по окончанию войны царь Федор Алексеевич повелел созвать совещание служилых людей. Поскольку, как говорилось в царском указе, "неприятели показали новые в ратных делах вымыслы", выборные должны были помыслить о том, как "прежде бывшее воинское устроение, которое показалось на боях не прибыльно, переменить на лучшее". Совещание служилых людей возглавил князь Василий Васильевич Голицын. Его предки, как мы видели, готовы были пойти в ссылку и в тюрьму за местнические привилегии, однако князь В. В. Голицын, один из самых просвещенных людей своего времени, видел необходимость преобразований. К тому же разочарование в неудачных для России результатах войны было настолько сильным, что выборные люди, посовещавшись, объявили то, о чем раньше никто не осмеливался заявлять вслух. Служилые люди предложили отказаться от местничества. Сначала речь шла только о военной сфере, но раз высказанная мысль получила свое логическое завершение, и через несколько дней от имени выборных была подана челобитная, в которой ставился вопрос об упразднении местничества вообще.

Царь Федор Алексеевич и его ближайшее окружение были готовы к такому повороту событий и поощряли его. Поэтому без дальнейшего промедления 12 января 1682 г. было назначено чрезвычайное заседание Боярской Думы и Освященного собора. В своей речи царь осудил местнические споры, "от которых в прежние времена в ратных, посольских и всяких делах происходила великая пагуба", еще резче отозвался о местничестве патриарх. Царь обратился к Боярской думе с вопросом, как поступить с челобитной служилых людей об отмене местничества, и бояре отвечали, чтобы великий государь указал учинить по прошению "во всяких чинах быть без мест". После этого ответа Федор Алексеевич велел принести и сжечь разрядные книги, на которые ссылались участники местнических споров. В передних дворцовых сенях разложили огонь, и разрядные книги запылали. Их сожжение сопровождалось словами: "Да погибнет во огни оное богоненавистное, враждотворное, братоненавистное и любовь отгоняющее местничество и впредь да не воспомянется вовеки!"

Прекращение деятельности Боярской думы

С отменой местничества значение Боярской думы окончательно падает. Царская власть, эволюционировавшая в сторону абсолютизма, уже не нуждалось в сословном учреждении, являвшемся цитаделью крупной феодальной аристократии. Боярская дума прекратила свою деятельность при Петре I. Следует отметить, что не было особого указа о ликвидации думы, и точно также нельзя назвать точную дату ликвидации этого древнего института. С переносом столицы из Москвы в Петербург прекратились заседания Боярской думы. Кроме того, Петр I перестал "сказывать боярство", то есть пополнять состав думы и естественная убыль членов Боярской думы постепенно привела к ее исчезновению. Вместо Боярской думы в 1711 г. был создан новый орган - Сенат.

Высшее собрание Древней Руси, в состав которого включались представители феодальной знати, называлось Боярской думой. Совет представлял собой продолжение княжеского парламента Московского царства в конце XVI века. Дума действовала не самостоятельно, но вместе с царем составляла единственное верховное правление. Государь по всем вопросам издавал указы, а бояре приговаривали их к исполнению.

Общее понятие

Боярская дума в Древней Руси — это политическое учреждение для формирования общественного порядка в государстве и координирования выполнения. Аристократизм образования подтверждался тем, что большинство членов являлись представителями высокородных фамилий и получали назначение от царя по системе местнического главенства.

В основе значения и структуры Думы лежало правило, в соответствии с которым царь назначал в управление людей по определенному иерархическому порядку. Такой обычай подкреплялся историей Московской империи. Дума как учреждение в начале своего формирования не имела:

- канцелярии;

- порядка ведения дел;

- штата дворян;

- архивных записей.

Государь своим решением назначал одних думцев воеводами, послами за границу, другим поручал управление отдельной отраслью хозяйства. Чин в Думе служил не показателем служебных отличий, а говорил об уровне человека в среде власть имущих кругов.

Боярское сословие занимало главенствующую позицию в государстве. Государь призывал дворян по личному усмотрению в различные чины, в соответствии с традициями. Ведомству отводилось важное место и основополагающее значение. Участники Думы распределялись с учетом имеющегося чина или родословной.

В 1681 году группа под предводительством князя Голицына представила требование о ликвидации местничества, а в следующем году Дума приняла такое решение. Ликвидация местнической системы привела к усилению влияния новой силы — дворянства. Упразднение Боярской думы произошло в конце XVII века, когда вместо думского собрания был учрежден сенат.

Состав участников

В Думу царь назначал бояр, которые имели древние родовые корни и были свободными владельцами земельных наделов. После появления служилого долга по исполнению военных и административных обязанностей произошло разделение сословия:

- высший класс введенных бояр — те, кто назначен государем в дворцовую службу с целью регулярного решения управленческих вопросов;

- низшая категория путных бояр — дворцовые слуги, получившие работу в виде заведования и приказов.

Князья являлись вторым элементом в составе Думы, они становились советниками в соответствии со своим званием. Титул не требовал обязательного присвоения боярского чина, так как звание князя было выше. Аристократическая интеллигенция могла появиться в составе думского совета до конца XVI века, пока государь не ужесточил правила отбора князей. Многочисленность сословия привела к тому, что царь стал проводить в Думу аристократов только после получения боярского чина.

В структуре предусматривалось несколько должностных лиц, например, окольничий. Это звание впоследствии было превращено в придворный чин, второй после боярина. Окольничие руководили приказами, военными полками, работали в составе дипломатических миссий.

В начале XVI века в Думу стали призывать худородных людей из простого дворянского сословия. Их именовали думными дворянами, затем такое звание превратилось в постоянный чин. Думские лица назначались на должности дворецких, казначеев, конюших, участвовали в переговорах, выносили решения по части местнических споров.

Чины в Думу раздавались от царского имени, формально государь ничем не ограничивался в назначении должностей. Но по обычаю требовалось, чтобы высшее управление назначалось из аристократов. Представителя знатного рода не назначали окольничим или думным участником, так как последовал бы отказ принять низший чин. Но у царя была возможность не пускать в Думу неугодного дворянина, даже если тот имел большие заслуги.

Появление канцелярии

Канцелярия возникла в качестве органа, необходимого для оформления делопроизводства. Некоторые вопросы, которыми не занималась Дума в полной мере, перепоручались думным дьякам, работающим одновременно в качестве должности и чина. К ним относились наместные, посольские, разрядные дела, чиновники-дьяки участвовали в составлении и выполнении проектов Думы, вели делопроизводство. Из их состава назначались деятели на видные государственные посты и дипломаты.

Вначале думных дьяков было 4 и они не выполняли секретарских обязанностей из-за малого числа. Представители работали министрами в определенном ведомстве и могли голосовать на думских заседаниях, хотя не считались членами собрания. Алексей Михайлович из Романовской династии увеличил количество дьяков в высшем совете, а при правлении Федора Алексеевича их уже стало 14. Этим чинам поручалось ведение канцелярских записей.

Число членов совета стало более определенным и появились требования к количественному составу отдельных элементов.

При этом со времен князя Василия Иоанновича составлялись перечни членов собрания:

- сыну Иоанна III перешла канцелярская структура в виде окольничих — 6 чел, 1 дворецкого чина, 1 казначея;

- во время правления Ивана Грозного количество бояр снизилось и увеличился состав неродовой части совета. В него входили 10 простых бояр, 1 кравчий, 1 окольничий, 8 думных дьяков.

Роль боярского совета постепенно уменьшался, что служило признаком усиления монархии. Вместе с Думой при государе произошло создание Тайной или Ближней думы, представленной узким кругом доверенных советников. Для решения судебных вопросов была отделена часть Думы и переименована в Расправную палату. В нее входило по несколько делегатов от каждого думского чина.

Порядок деятельности

Бояре делили с императором все обыденные дела жизненного уклада, посещали церковные заведения, обедали. А заседания Думы назначались только по понедельникам, средам и пятницам. Собрания в другие дни проводились только при возникновении неотложных и важных вопросов. Соборные правила предусматривали, что все дела думские сотрудники делали вместе, что являлось косвенным подтверждением единогласного мнения при принятии решений.

Дума относилась к категории органов суда, если она судила членов своего состава в качестве первой инстанции. Она рассматривала действия членов совета, работу правителей и судей в дворцовых приказах и выносила приговоры по местничеству. В административной области собрание совместно с государем назначало региональных и центральных правителей. Дела военной и поместной отрасли контролировались и координировались думскими советниками, ими же регулировалась деятельность самих приказов.

Полномочия по закону

Закон не определял, какими правами обладала Боярская дума, ее полномочия держались в форме бытового факта и основывались на обычном праве. Боярская дума в своей работе никак не отделялась от власти царя. Вся история законодательства в Московии доказывает нераздельное правление государя и думского совета.

Иногда в законодательном значении Думы отсутствовало положение о новом деле. Тогда рассмотрение происходило по решению царя и приговору бояр, а в судебнике прописывался пример и становился законным основанием для вынесения подобных вердиктов.

Законодательными документами признавались царские указы и приговоры думского собрания. Из таких правил управления были исключения, когда государевы указы претворялись в действие без приговора бояр. Аналогично существовали законы в форме боярского приговора, не требующие царского распоряжения. Эти случаи обособленных вынесений приговора по делам не являлись показателем раздельности думских и царских мнений по управлению страной.

Причины неординарных решений:

- Государевы указы без одобрения аристократии объяснялись усилением борьбы с властью дворян (при правлении Грозного) или тем, что решаемые обстоятельства не заслуживали пристального внимания со стороны правящей особы. Иногда коллегиальное одобрение не требовалось из-за срочности вынесения заключения или отмены прежнего приговора.

- Функции Боярской думы о приеме решения без указа царя объяснялись особыми полномочиями думского высшего класса. В некоторых случаях император отсутствовал или решения принимались во время междуцарствия.

Во внешней политике отмечалось взаимодействие государя и думского совета при вынесении решений, при этом к делу подключался Земский собор. Для участия в иностранных делах Дума учреждала Ответную палату.

Посольские приказчики самостоятельно не вели переговоров с послами иностранных государств, в делегации присутствовали двое окольничих и 1−2 думных дьяка из посольского отдела.

Решение о проведении военных действий или объявлении вооруженного конфликта выносилось совместно царем и полным думским собранием. Только в период правления царя Михаила Федоровича Дума получила право решать международные дела от собственного имени.

Исторические вехи

Главные моменты в становлении и существовании Думы соотносятся с правящей верховной властью. Совпадение деятельности собрания с действием княжеского владычества основывается на общности интересов. Возвышение княжеского правления ведет к увеличению могущества и боярского сословия. Успехи державы объясняются содействием бояр, помимо помощи духовенства.

После смерти Дмитрия Иоанн III все государственные решения принимал после согласования с боярским собранием. Самодержавие собрало аристократию из всех княжеств в Москву, а местное боярство получило в свои ряды большую массу служилых людей, которые ранее были лишены земельных участков. После уничтожения права бояр на наделы люди становились обязанными выполнять военную и административную повинность и лишались права на переход в Думу. Царь больше не нуждался в их поддержке для установления своей власти.

При правлении Грозного власть бояр значительно укрепилась и аристократы стали злоупотреблять таким положением. Иоанн стал сознательно бороться с дворянской партией разумными методами, затем подписал законы об ограничении участия бояр, впоследствии применил гонения и казни. Такие действия были вызваны не мнимым непослушанием людей, а сознательным стремлением не держать при себе умных советников.

Борьба предполагала деление государства на земщину и опричнину. Земскими делами заведовали бояре, а ратные вопросы решал государь после совета с аристократами. В опричнине царь видел новый идеал правления, но проявил непрактичность. Он отделил государство от верховной власти и первое отдал на откуп боярам.

Сжигание мостов Грозным дало результат в форме отделения интересов дворян от стремлений царя и привело к усилению монархии. В 1700 году Петр I упразднил Боярскую думу, но продолжал совещательную политику с дворянами в форме Ближней канцелярии. Это учреждение представляло личное делопроизводство государя и действовало вплоть до создания сената. Политический орган являлся совокупностью нескольких доверенных лиц и не был сравним по значимости с боярским советом.

В правление Ивана III и Василия III (1505–1533 гг.) территория великого княжества Московского увеличивалась путем подчинения русских государственных образований и аннексии областей Литовской Руси. Политико-дипломатическими и военными усилиями были присоединены Ярославское и Ростовское княжества (1463, 1474 гг.), ликвидированы суверенитеты Великого Новгорода (1478 г.), Тверского княжества (1485 г.), Вятской земли (1489 г.). В 1472 г. закреплено подданство Перми Великой, в 1502–1505 гг. прекращено наследственное управление в Перми Вычегодской и Великой. В 1510 г. великокняжеской администрации окончательно подчинилось псковское общество, в 1521 г. в связи с возросшей угрозой южным рубежам Руси Василий III упразднил княжеский дом в Рязани. В целях политической стабильности сотни новгородских, псковских, рязанских семей выводились в московские волости и заменялись жителями иных областей государства.

Территориальному развитию России способствовали активная деятельность ее правителей на постордынском пространстве и подчинение монголо-тюркских государственных образований. Москва стала организатором международного противодействия агрессии Большой Орды, главного правопреемника Великого Улуса. С уничтожением враждебного кочевого объединения к началу XVI в. Крымское ханство (с 1475 г. вассал Османской Турции) сменило политику союза с Московским государством на конкуренцию за наследие Джучидов. В 1487 г. Иван III установил протекторат над Казанским ханством, в 1523 г. Василий III упразднил самостоятельность пограничного Темниковского княжества. Ликвидация суверенитета Казанского ханства (1552 г.) обезопасила восточные границы России. Верховная власть подавила очаги сопротивления, вовлекая народы Среднего Поволжья в подданство. Фискальные ресурсы правительства, фонды поместных земель увеличились. В 1554–1556 гг. Россия присоединила Астраханское ханство.

В конце 1460-х гг. Мангытский юрт, участвовавший в разрушении Узбекского ханства и прекращении власти Шибанидов над Восточным Дешт-и-Кыпчаком (в начале XVI в. узбекские ханы вытеснили Тимуридов из Средней Азии), составил правое крыло Казахского ханства – кочевого объединения во главе с представителями династии Туга-Тимуридов. Мангытские бии стремились проводить независимую политику и, укрепляя самостоятельность юрта, продолжали поддерживать наиболее слабых из конкурентов в борьбе за власть. В 1481 г. в союзе и под руководством тюменского хана мангыты разгромили ставку хана Ахмада, закрепившись на левобережье нижней Волги, в 1480–1490-х гг. приняли активное участие в ликвидации Большой Орды.

Россия оказывала дипломатическую, материальную и военную помощь Кахети в борьбе с Сефевидским Ираном, Османской Турцией и владетелями Восточного Кавказа. В 1587 г. кахетинский царь Александр II присягнул на верность русскому царю. Москва мирила союзников, осуществляла военные операции против Казикумухского шамхальства, ориентированного на Крымское ханство. В конце XVI в. Терской городок и Сунженский острог имели исключительное военно-стратегическое и политическое значение для утверждения России на Северо-Восточном Кавказе.

В 1555–1557 гг. русское подданство приняли башкирские племена, ранее подлежавшие юрисдикции казанских, ногайских и сибирских правителей. Верховная власть признала договорные принципы взаимоотношений, сложившиеся между местной знатью и ордынской властью, гарантировала биям, тарханам и народу свободу вероисповедания, вотчинное право на родовые земли, включая ногайские кочевья, опустевшие вследствие степных междоусобиц и природных катаклизмов, внешнюю безопасность. По инициативе башкирских племен в целях удобного сбора ясака, а также постоянного военного присутствия в приграничной области для обеспечения безопасности населения и южного пути в Зауралье в 1586 г. правительство основало крепость Уфу.

2. Изменение статуса верховной власти

Участие удельных князей в государственном управлении неуклонно сокращалось. Василий III унаследовал все статьи доходов в Москве, полную уголовную юрисдикцию над населением столицы и подмосковных станов, исключительное право чеканить монету и присваивать выморочные уделы. Система удельно-княжеских договорных отношений вытеснялась государственно-служилыми, удельные правители лишались высокого политического статуса и превращались из суверенов в крупных вотчинников, подобных боярам. Попытки князей вернуть владельческие права рассматривались как сепаратизм и жестко подавлялись. По воле великого князя уделы нередко становились выморочными и соединялись с уездами: в 1518 г. к Москве присоединили Калужский удел, в 1521 г. – Углицкий; Юрий и Андрей Ивановичи, князья Дмитровский и Старицкий, окончили дни в заточении (1536, 1537 гг.). История удельных отношений завершилась с упразднением в 1574 г. Старицкого княжества: в 1569 г. князя Владимира Андреевича казнили опричники, князь Василий Владимирович не оставил потомства. Системы управления удельных княжеств ликвидировались.

3. Особенности развития высших государственных органов

Процесс становления и развития Русского государства сопровождался формированием единой системы государевой службы, отраженной в территориальной структуре государева двора – опоры верховной власти. К концу XV в. в структуре государева двора наряду с Дворцом выделилась Казна – великокняжеская канцелярия, исполнявшая широкие функции государственного управления. К середине XVI в. государев двор превратился в замкнутую корпорацию в составе разветвленных групп: чинов думных, придворных (дворецких, постельничих, кравчих, чашников, оружничих, конюших, ясельничих, ловчих, сокольничих), казенных (казначеев, печатников), московских (стольников, стряпчих, жильцов), служилых князей и родовых княжеских территориальных объединений (Рюриковичей и Гедиминовичей), выборных уездных детей боярских, наконец, дьяков – руководителей приказного аппарата управления. Стабильность положения чинов в служилой иерархии Двора гарантировал принцип местничества.

В середине 1550-х гг. Иван IV обратился к западному направлению внешней политики России. Трудности ведения Ливонской войны вызвали перемену в настроениях царя, желавшего утвердить личный авторитет и право на абсолютную власть. В 1560 г. А.Ф. Адашева, высланного в Ливонию, заочно осудил боярский суд, иерей Сильвестр оставил пост наставника царя. Конфликты Ивана IV с руководством Боярской думы, опалы и расправы вызвали внутриполитический кризис в государстве. Оппозиция из бояр и высшего духовенства, сдерживавшая жестокость монарха, вынудила его учредить в 1565 г. опричнину, организованную по типу удельного княжества, с двором, армией, аппаратом управления. Опираясь на малозначительные боярские и дворянские роды, Иван IV заявил о присвоении неограниченных полномочий.

Преступления опричнины, деморализовавшие жизнь общества, усугубили стихийные бедствия, разорительные вторжения крымских татар, провалы внешнеполитических планов. После сожжения Москвы в 1571 г. крымским ханом царь свернул опричные порядки и воссоединил военные силы государства. В 1572 г. на фоне переговоров с послами от польско-литовской шляхты о выдвижении московского кандидата на престол Речи Посполитой царь ликвидировал опричнину и запретил упоминать о ней. Восстановив территориальную целость страны, единство финансового и административного управления, Иван IV не отказался от избранных приемов осуществления власти: опричный государев двор сменил особый государев двор. В 1575 г. Иван Грозный расправился с руководителями нового двора, вторично отрекся от царства, создал удел с удельными органами управления и армией. Неоднородность российской политической элиты использовалась государем для подавления любых форм оппозиции и инакомыслия: в 1575–1576 гг. в Москве с титулом великого князя номинально правил бывший касимовский хан Саин Булат (Симеон Бекбулатович).

В ноябре 1581 г. жертвой царя стал наследник Иван. После ожесточенной придворной борьбы, последовавшей за смертью Ивана IV в марте 1584 г. между боярами, назначенными в качестве опекунов наследника, верховная власть в государстве сосредоточилась в руках Ивана Шуйского, лидера влиятельного аристократического клана, и Никиты Романова-Юрьева, дяди царя Федора, смененного Борисом Годуновым, царским шурином. В 1591 г. в Угличе при неясных обстоятельствах погиб царевич Дмитрий. В 1598 г. московская династия Рюриковичей пресеклась. С воцарением Федора Ивановича единство государева двора было восстановлено. Очередная реформа закрепила чиновную структуру двора и обеспечила преобладание княжеско-боярских родов.

4. Становление и развитие системы центральных органов государственного управления

Формирование основ системы центрального управления завершилось во второй половине XVI в. Приказные органы условно делились на государственные и дворцовые. Высшим статусом обладали Разрядный, Посольский и Поместный приказы. В Разрядном приказе сосредоточились обязанности по организации военного дела и воинской службы, набору, обучению, снабжению войск, суда над высшими воинскими чинами, строительству, содержанию, удовлетворению оборонных нужд крепостей, а также подбору кандидатов в должности центрального и местного управления, в Поместном приказе – учет земель, контроль над их оборотом, обеспечение поместьями служилых дворян и детей боярских. В группу военно-административных входили Бронный, Панский, Пушкарский, Стрелецкий, Ямской приказы, руководившие отдельными категориями служилых людей. Казенным каменным строительством, известковыми и кирпичными заводами и дворами, а также городами, где добывался строительный материал, ведал Приказ каменных дел. Прерогативы в сфере управления государственными финансами и имуществами принадлежали Казенному приказу и Приказу Большого прихода. Казенный приказ хранил вещевую казну монарха, аккумулировал остаточные денежные средства всех финансовых ведомств, руководил Денежным двором, Печатным и Таможенным приказами. Сбором и расходованием основных государственных средств дополнительно занимались территориальные органы – Галицкая, Владимирская, Костромская, Новгородская, Устюжская четверти

Читайте также:

- Протокол осмотра и прослушивания фонограммы это

- Приказ минтранса 438 о тахографах с изменениями на 2021

- Оформить кредит онлайн без отказа

- Процессуальным основанием наступления уголовной ответственности является приказ руководителя

- Акт доп унифицированный формат утвержденный приказом фнс россии что это