Имеет ли право студент обжаловать приказы и распоряжения администрации вуза

Обновлено: 25.06.2024

Предметом административной жалобы могут быть как локальные, так и нормативно-правовые акты (решения).

По форме жалоба может быть письменной или устной (высказанной на приеме). Подача ее не ограничена каким-либо сроком. Письменная жалоба в обязательном порядке должна быть подписана. Общий срок рассмотрения жалобы - один месяц. В отдельных случаях, когда требуется дополнительная проверка, срок ее рассмотрения может быть продлен руководителем или его заместителем, но не более чем на один месяц.

Помочь в составлении жалобы и проверить обоснованность ваших претензий может председатель профсоюзной студенческой организации.

Обязана ли администрация вуза давать ответы на вопросы студентов?

Студенческие профкомы имеют право требовать официального мотивированного ответа на вопрос, входящий в компетенцию администрации (право запроса). Запрос может быть внесен в устной или письменной форме. Администрация обязана дать официальный ответ на запрос в течение 30 дней со дня его поступления.

Какие дисциплинарные санкции могут быть применены к студенту?

Ненадлежащее исполнение студентом обязанностей, предусмотренных уставом вуза и правилами внутреннего распорядка, влечет применение к нему дисциплинарных санкций. К дисциплинарным взысканиям для студентов относятся: замечание, выговор, отчисление из вуза.

Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на студента вуза после получения от него объяснений в письменной форме.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один месяц со дня обнаружения проступка, и не позднее чем через шесть месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни студента и (или) нахождения его на каникулах.

В каких случаях студент может быть отчислен из вуза?

Студент может быть отчислен из вуза:

- за академическую неуспеваемость;

- за нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка вуза, правил проживания в общежитии (появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, за совершение аморальных поступков (грубость в отношении преподавателей, драка и т. д.);

- если учитесь на платном отделении – за неуплату (несвоевременную оплату);

- по собственному желанию.

Надо помнить, что не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.

Если студент считает, что его незаконно отчислили, он может обжаловать такое решение у ректора вуза и студенческом профкоме.

Есть ли льготы у работающих студентов?

Сотруднику, который совмещает учебу на заочном или вечернем отделении с работой, по его желанию может быть установлена сокращенная рабочая неделя. За время освобождения от работы полагается 50% средней зарплаты, но не ниже минимального размера оплаты труда (4330 рублей).

Также работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для:

сдачи зачетов и экзаменов на первом и втором курсах соответственно по сорок календарных дней, на последующих курсах соответственно по пятьдесят календарных дней;

подготовки и защиты дипломного проекта (работы) со сдачей государственных экзаменов - четыре месяца;

сдачи государственных экзаменов - один месяц.

Чтобы получить отпуск, необходимо:

– успешно учиться (то есть не иметь задолженностей) на заочном или вечернем отделении;

– это должно быть первое высшее образование;

– учебное заведение должно иметь государственную аккредитацию.

Что касается продолжительности отпуска, то:

– для сдачи экзаменов на 1-м и 2-м курсах – по 40 календарных дней в течение всего периода обучения на каждом курсе;

– на третьем и каждом из последующих курсов – по 50 календарных дней;

– для подготовки, защиты дипломной работы и сдачи итоговых госэкзаменов – 4 месяца;

– для сдачи только итоговых госэкзаменов – 1 месяц.

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки и в форме экстерната, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов.

Какие льготы существуют для студентов?

С туденты имеют право бесплатно пользоваться в государственных высших учебных заведениях библиотеками, информационными фондами, услугами учебных, научных, лечебных и других подразделений высшего учебного заведения в порядке, установленном уставом высшего учебного заведения, а также бесплатно пользоваться услугами государственных и муниципальных библиотек и бесплатно посещать государственные и муниципальные музеи.

Обязан ли вуз обеспечить студента общежитием?

Каждый обучающийся, нуждающийся в жилой площади, должен быть обеспечен отвечающим санитарным нормам и правилам местом в общежитии при наличии соответствующего жилищного фонда высшего учебного заведения. Размер платы за проживание в общежитии, коммунальные и бытовые услуги для обучающихся за счет средств соответствующего бюджета не может превышать пяти процентов размера стипендии.

В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение (жилая комната) предоставляется из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного проживающего (п.1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Дополнительные услуги, не связанные с образовательным процессом: проживание в отдельной комнате, установка телефона, пользование камерами хранения, пунктами проката бытовой, орг-, теле-, р адиотехникой, химчисткой, парикмахерской, косметическим кабинетом, прачечной, получение дополнительной медицинской помощи, а также проживание в комнатах с повышенными комфортными условиями (с напольным ковровым покрытием, мягкой мебелью, люстрами, дополнительными светильниками, телевизорами, Интернетом) предоставляются исключительно по желанию студентов и оговариваются отдельным двухсторонним договором между администрацией вуза и проживающим.

Как правило, жилая комната закрепляется за проживающими на весь период обучения в образовательном учреждении.

Имеет право на получение стипендии студентка, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком?

Студенткам-матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, стипендия не выплачивается - они получают только ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

Может вуз оказать материальную помощь студенту?

Федеральным государственным высшим учебным заведениям выделяются дополнительные средства на оказание поддержки нуждающимся студентам очной формы обучения в размере двадцати пяти процентов стипендиального фонда. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается руководителем образовательного учреждения на основании личного заявления студента. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение студенческой (объединенной) профсоюзной организации образовательного учреждения.

Как долго может продолжаться академический отпуск?

Академический отпуск - это отпуск, предоставляемый студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования по медицинским показаниям и в других исключительных случаях (стихийные бедствия, семейные обстоятельства и в других). В случае предоставления академического отпуска его продолжительность, как правило, не может превышать 12 календарных месяцев.

Порядок пользования студенческим общежитием обучающимися, находящимися в академических отпусках по медицинским основаниям и в других исключительных случаях определяется образовательным учреждением по согласованию с профсоюзной организацией студентов.

- председатель профкома ВУЗа.

Профсоюзы были, есть и будут оставаться наиболее развитой, многочисленной и эффективной студенческой организацией, которая доказала свое умение добиваться поставленных целей и взаимовыгодно сотрудничать с представителями государственной и муниципальной власти.

Зачем студенту вступать в профсоюз?

Только для членов профсоюза гарантировано:

1. Обязательное согласование с профкомом вопросов:

Назначения стипендии и социальных пособий.

Установления платы за общежитие.

Отчисления студента из ВУЗа (кроме академических задолженностей).

Издание приказов ректора по всем вопросам труда, быта, отдыха студентов.

3. Защита при расследовании несчастного случая.

4. Возможность коллективных защитных действий (пикета, митинги, шествия).

5. Возможность участия в досуговых и спортивных мероприятиях, организуемых профкомом.

6. Дополнительная защита активистов, представление их на получение стипендий, премий.

7. Возможность получения льготных путевок в санатории-профилактории.

8. Возможность получения материальной помощи из средств профкома.

Что же это - профсоюз студентов?

Профсоюз - это гарантия твоих прав на достойное и полноценное образование!

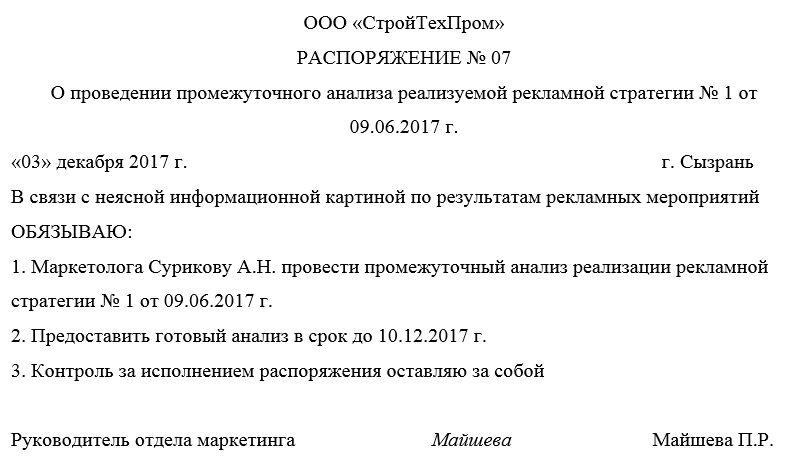

Распоряжение – документ, который относится к локальной управленческой документации предприятия и действует строго внутри него.

Распоряжения имеют широкое распространение как в организациях коммерческого сектора, так и в государственных и бюджетных учреждениях.

К вашему вниманию! Этот документ можно скачать в КонсультантПлюс.

- Бланк и образец

- Бесплатная загрузка

- Онлайн просмотр

- Проверено экспертом

Устная или письменная форма распоряжения?

Некоторые руководители предпочитают отдавать распоряжения подчиненным в устном виде: с их точки зрения это экономит время и избавляет от дополнительной бумажной работы. Однако такой вариант — не самое лучшее решение.

Например, бывают случаи, когда сотрудник выполняет распоряжение начальства ненадлежащим образом или совсем его игнорирует. Привлечь в такой ситуации его к дисциплинарному взысканию за неисполнение устного распоряжения будет невозможно.

Если же оформить документ в письменной форме, таких сложностей (да и многих других) удастся избежать.

Именно поэтому эксперты настоятельно рекомендуют все ключевые рабочие моменты в плане распорядительной деятельности оформлять в письменном виде: приказами или распоряжениями.

Чем отличается распоряжение от приказа

Распоряжения и приказы в некоторой части схожи между собой: они имеет примерно одинаковую структуру, назначение и т.п. Однако есть между ними и различия:

- Область влияния. Основное отличие приказа от распоряжения в том, что приказ регулирует правовые отношения и основную деятельность компании, а распоряжение – оперативные вопросы.

- Срок действия. В большинстве случаев распоряжение касается каких-то локальных моментов, небольшого количества работников и действует строго ограниченный и достаточно короткий период: до его выполнения. Приказы имеют более длительный срок действия, в них чаще всего вносятся конкретные изменения, тогда как распоряжения обычно просто переиздаются.

Кто имеет право писать распоряжение

Приказ может исходить только от лица директора предприятия (или его представителя, действующего на основании доверенности), а распоряжение могут писать руководители структурных подразделений и филиалов, начальники отделов и т.д., то есть все те лица, в должностной инструкции которых указана данная функция в виде права.

Важно, чтобы сотрудник, издающий распоряжения имел представление о том, как правильно составлять и оформлять документ, знал основы трудового и гражданского законодательства, а также внутренние нормативно-правовые акты организации – именно на эти документы следует ссылаться при составлении документа.

Надо ли согласовывать распоряжение с директором фирмы

Распоряжения, исходящие от имени руководителя структурного подразделения или отдела, обычно являются следствием проводимой в компании стратегической политики директора и администрации фирмы – своеволие при составлении такого рода бумаг для начальников среднего звена недопустимо.

Поэтому в большинстве случаев согласовывать распоряжение с директором нет необходимости.

Надо ли давать обоснование в распоряжении

На что обратить внимание при составлении распоряжения

На сегодня нет единого унифицированного образца распоряжения, так что предприятия и организации имеют полное право писать его в произвольном виде или по типовому образцу, действующему на предприятии.

При этом при составлении документа важно придерживаться некоторых норм делопроизводства, касающихся распорядительной документации. В частности:

- Распоряжению обязательно следует

- присвоить номер,

- поставить дату его создания,

- написать наименование организации.

- Далее в документе нужно указать

- обоснование или основание для его формирования,

- обозначить работника или группу работников, в отношении которых издается распоряжении (с указанием их должностей, имен и отчеств),

- задачи, которые перед ними стоят,

- сроки их решения.

- Также необходимо назначить ответственное за выполнение распоряжения лицо (автор документа может оставить это право за собой).

Если к бланку прикладываются какие-то дополнительные бумаги, их наличие следует отметить в тексте отдельным пунктом.

Основные нюансы в оформлении распоряжения

Как к содержанию распоряжения, так и к его оформлению, закон не предъявляет ровно никаких требований, поэтому писать его можно на обыкновенном листе А4 формата или на фирменном бланке предприятия. Текст можно набирать на компьютере или писать от руки (шариковой ручкой любого темного цвета, но не карандашом).

Только один момент нужно соблюдать неукоснительно: документ должен быть подписан руководителем организации или лицом, уполномоченным на визирование таких бумаг.

При этом проштамповывать его строгой необходимости нет: это следует делать только тогда, когда норма по использованию штемпельных изделий закреплена в локально-правовых актах предприятия.

Распоряжение руководства, оформленное в письменном виде нужно обязательно регистрировать в журнале учета внутренних документов.

Как, сколько времени и где хранить распоряжение

Распоряжение на период его действия нужно подшить в папку с прочей распорядительной документацией фирмы. После того, как срок актуальности пройдет, бланк можно убрать в архив организации, где он должен находиться период, прописанный для такого рода бумаг законодательством или нормативными актами фирмы.

ЕЩЕ РАЗ О НОРМАТИВНОМ ОБОСНОВАНИИ

Компетентные ведомства уже выпустили письма, в которых нормами из разных нормативных правовых актов (НПА) обосновали законность отстранения от работы невакцинированных работников в некоторых сферах деятельности. Основные выводы содержатся:

• в письме Роструда от 13.07.2021 № 1811-ТЗ (далее — письмо Роструда № 1811-ТЗ);

Если кратко, то логика следующая:

Такая цепочка актов, на первый взгляд, кажется вполне логичной. Но юристы, разбираясь в хитросплетениях законодательных норм, видят в этой логике большую брешь. Непонимание вызывают три момента:

Почему, ссылаясь на п. 2 ст. 5 Федерального закона № 157-ФЗ, чиновники предпочли процитировать только часть нормы?

Ведь кроме фразы об отстранении[1] в этом же пункте есть продолжение:

Извлечение из Федерального закона № 157-ФЗ

Статья 5. Права и обязанности граждан при осуществлении иммунопрофилактики

2. Отсутствие профилактических прививок влечет:

Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

То есть под действие нормы об отстранении попадают далеко не все, а только лица, которые выполняют работы, связанные с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. И эти работы указаны в специальном Перечне[2], в котором нет ни продавцов, ни электриков, ни дворников.

Почему обязанность требовать у работника отказ от вакцинации переложена на работодателя?

Никакой закон, в т. ч. Трудовой кодекс РФ, такой обязанности не устанавливает. Вакцинация является одним из видов медицинского вмешательства[5], поэтому провести ее можно только с согласия гражданина[6].

Граждане имеют право отказаться от профилактических прививок[7]. Отказ от проведения медицинского вмешательства, в т. ч. профилактических прививок, оформляется в письменной форме[8]. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, как и отказ от такового — это медицинский документ, который подписывает не только пациент, но и врач[9].

Поэтому работник не обязан предоставлять письменный отказ от вакцинации работодателю — только врачу. Работодатель может лишь попросить его это сделать.

Почему работодатель должен принимать решение об отстранении?

В числе полномочий главных государственных санитарных врачей указаны[10] их права выносить мотивированные постановления:

• о временном отстранении от работы лиц, которые являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний и могут являться источниками распространения инфекционных заболеваний в связи с особенностями выполняемых ими работ или производства;

• проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям.

В изданных на сегодняшний день постановлениях главные санитарные врачи регионов воспользовались только одним правом: обязали работодателей организовать проведение профилактических прививок от коронавируса по эпидемическим показаниям.

Другим правом они не воспользовались. В постановлениях нет прямого указания на отстранение работников, отказавшихся от обязательной вакцинации против COVID-19. Поэтому законность отстранения работников от работы до момента внесения соответствующего пункта в Постановление Главного санитарного врача вызывает сомнение.

Тем не менее вышестоящие инстанции и контролирующие органы заставляют руководителей компаний под страхом наказания (санкции по ст. 6.3 КоАП РФ) отстранять непривитых работников от работы.

Расскажем, как сделать это максимально корректно.

КОГО ИЗ РАБОТНИКОВ ОТСТРАНЯТЬ

Прежде всего разберемся с процентами. В постановлениях главных санитарных врачей субъектов РФ указан конкретный процент работников компаний, для которых нужно обеспечить вакцинацию. Чаще это 60 %, но можно встретить 65 % (Санкт-Петербург), 70 % (Якутия), 80 % (Ленинградская область) и даже 90 % (Чеченская Республика). В некоторых регионах санитарные врачи вообще не указали этот процент (Дагестан, Волгоградская область), вероятно, имея в виду, что вакцинироваться должны все работники (т. е. 100 %).

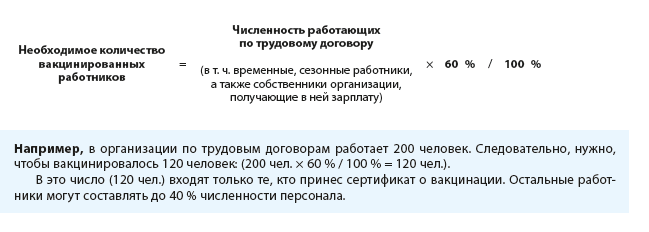

В Совместных разъяснениях чиновники показали, как рассчитывать процент уже вакцинированных работников. Используя эту информацию, выведем формулу для определения количества работников, которым необходимо сделать прививку (для 60 %):

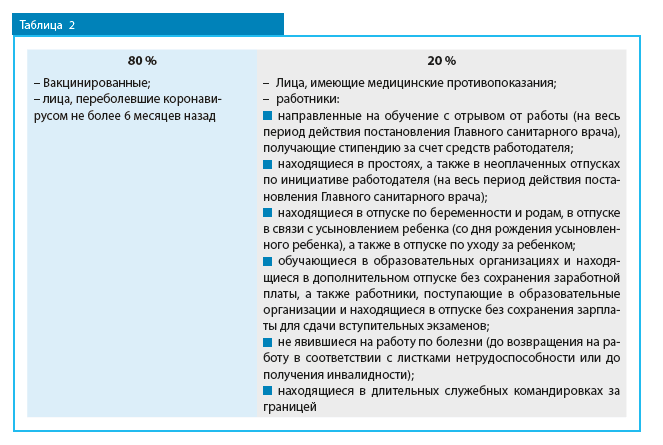

Кого можно отнести к оставшимся 40 %? Эту информацию также можно почерпнуть из Совместных разъяснений. Чиновники считают: чтобы стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19, необходимо обеспечить коллективный иммунитет на уровне не менее 80 % от списочного состава работников. Распределение должно быть следующим:

То есть в 40 % (те, у кого может отсутствовать сертификат о вакцинации) можно включить работников, указанных в правом столбце таблицы. Если таковых нет или набирается менее 40 %, в список на вакцинацию можно не включать работников, которые не контактируют с людьми напрямую, не подвергаются большому риску заражения и не станут причиной распространения инфекции (например, работающие дистанционно и на дому). Работодателю дано право самостоятельно определить, кто войдет в список работников, подлежащих вакцинации.

Обязательно ли отстранять от работы работников, отказавшихся от прививки, если план в 60 % вакцинированных уже выполнен?

Роспотребнадзор по г. Москве считает, что работники, попавшие в 40 % от общего штата работников подразделений, расположенных в городе Москве, не вакцинированные по различным причинам, допускаются к работе по усмотрению работодателя[11].

В разъяснениях на сайте мэра г. Москвы[13] читаем: «При осуществлении контроля исполнения работодателями постановления Главного государственного санитарного врача будет оцениваться только соблюдение требования о вакцинации установленного количества — не менее 60 процентов от общей численности.

ОТСТРАНЕНИЕ РАБОТНИКА ОТ РАБОТЫ

Процедура отстранения

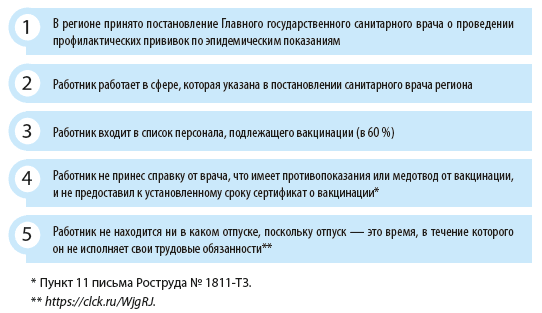

Процедура отстранения запускается, если выполняются следующие условия:

Трудовой кодекс РФ не регламентирует процедуру отстранения от работы. На практике применяется следующий порядок действий:

Кто вправе отстранить работника от работы?

Кто подписывает приказ об отстранении: руководитель организации или это может сделать руководитель подразделения?

Ответ на этот вопрос следует искать в должностных инструкциях, других локальных нормативных актах или трудовых договорах с руководителями подразделений: если в каком-либо из документов зафиксировано их право отстранять подчиненных от работы, эти должностные лица вправе издать соответствующие распоряжения.

В противном случае издавать приказ об отстранении вправе только руководитель организации.

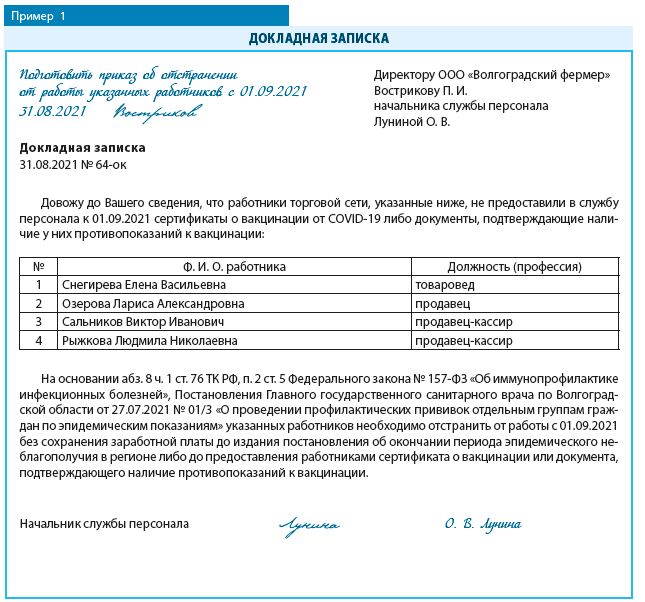

Но зафиксировать факт непредоставления работником сертификата о вакцинации или документов о противопоказаниях в акте или служебной (докладной) записке (пример 1) вправе руководитель структурного подразделения или начальник (сотрудник) кадровой службы.

Сроки отстранения

Сперва сделаем акцент на сроках отстранения:

Дата начала отстранения зависит от сроков проведения вакцинации, которые указаны в Постановлении Главного санитарного врача региона. Отстранить работника от работы можно только после окончания срока, который был предусмотрен для прохождения вторым компонентом вакцины[14].

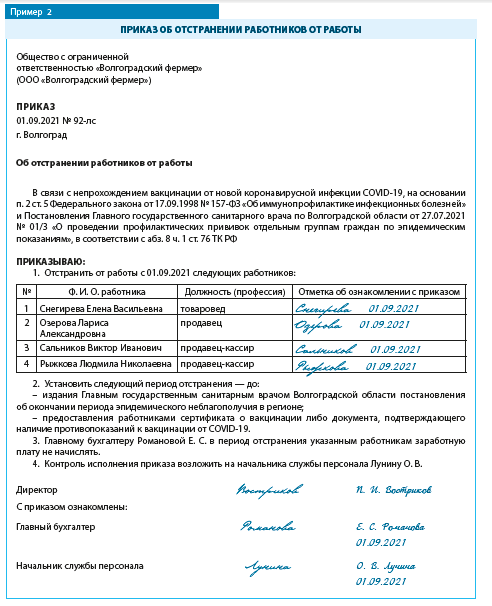

Особенности приказа об отстранении

Форма приказа об отстранении не унифицирована. Работодатель вправе разработать ее самостоятельно. В документе обязательно должны быть указаны:

• Ф. И. О. работника;

• основания, по которым он отстраняется от работы;

• срок отстранения (на период эпиднеблагополучия) [16] .

В качестве оснований отстранения авторы Совместных разъяснений советуют указывать в приказе следующие нормы:

• абзац 8 ч. 1 ст. 76 ТК РФ;

• пункт 2 ст. 5 Федерального закона № 157-ФЗ;

• постановление Главного санитарного врача региона.

В прошлом номере журнала мы приводили пример приказа об отстранении одного работника[17]. Но издать приказ можно и в отношении сразу нескольких работников (пример 2).

Работников, которые отстранены от работы, следует обязательно ознакомить с приказом. Если приказ издан в отношении нескольких человек, то визу ознакомления можно оформить таблицей.

АЛЬТЕРНАТИВА ОТСТРАНЕНИЮ ОТ РАБОТЫ

К счастью, она есть. Правда, ведомства и здесь не пришли к единому мнению. В своих Рекомендациях Минтруд России и Роспотребнадзор отмечают, что вместо отстранения работника можно перевести на дистанционную работу:

Извлечение из Рекомендаций

7. В случае, если трудовая функция может быть выполнена дистанционно, работодатель вправе предложить работнику выполнение работы дистанционно[18] либо по собственной инициативе работника временно перевести его на дистанционную работу в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации. Таким правом преимущественно необходимо воспользоваться в отношении работников, имеющих противопоказания к проведению профилактической прививки.

В свою очередь, Роструд не считает перевод на дистанционную работу альтернативой отстранению[19], зато не против, если вместо отстранения работнику будет предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск[20]. Более того, работодатель не вправе отказывать работнику в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, предусмотренного графиком отпусков, по причине того, что работник не сделал прививку от коронавирусной инфекции[21].

Если в период отстранения у работника появляется право уйти в отпуск по беременности и родам или по уходу за ребенком, такой отпуск должен быть ему предоставлен.

С момента предоставления отпуска период отстранения прерывается.

[…] Один из сотрудников категорически отказывается делать прививку, с 15.07.2021 мы обязаны отстранить работника от работы, но с 02.08.2021 согласно графику отпусков она написала заявление на предоставление ей ежегодного оплачиваемого отпуска. Можем ли мы во время отстранения от работы предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск или мы должны ее отстранить до отпуска, а после отпуска отстранить заново?

Отстранение от работы не препятствует реализации права отстраненного работника на очередной отпуск. Во время отпуска работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, поэтому после ухода в отпуск его отстранение от работы не производится. Если период повышенной готовности в субъекте РФ не будет прекращен, по окончании отпуска работник не может быть допущен к работе.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТСТРАНЕНИЯ ОТ РАБОТЫ

Отстранение от работы ведет к неблагоприятным последствиям как для работника, так и для работодателя.

Последствия для работника:

• в первую очередь работник теряет заработок, поскольку заработная плата ему не начисляется в течение всего периода отстранения. Однако он вправе устроиться по совместительству в другую организацию, для работников которой вакцинация необязательна. Правда, рабочее время совместителя ограничено (его продолжительность не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для соответствующей категории работников)[23]. Соответственно, ограничена и заработная плата;

• работник теряет право получить пособие по нетрудоспособности, если заболеет сам или его ребенок в период отстранения[24] (это правило не касается оплаты отпуска по беременности и родам, несмотря на то что основанием для оплаты данного отпуска является листок нетрудоспособности);

• период отстранения без уважительных причин не входит в стаж, дающий право на ежегодный отпуск[25]. Это значит, что окончание текущего рабочего года работника и начало следующего сдвинется на количество дней отстранения;

• период отстранения не входит в пенсионный страховой стаж, так как заработная плата за этот период не начислялась и, соответственно, страховых взносов тоже не было.

Последствия для работодателя:

• в коллективах резко повысилась вероятность возникновения конфликтов, связанных с вопросами вакцинации;

• появился риск получить штраф до полумиллиона руб. или наказание в виде приостановления деятельности по ст. 6.3 КоАП РФ

• и самое главное — отсутствие работников негативно сказывается на выполнении всех бизнес-процессов. И это главная проблема, поскольку быстро найти аналогичных (вакцинированных!) специалистов проблематично. А отзывать из отпусков работников, которые могли бы заменить отстраненных, нельзя без их согласия. Более того, не допускается отзывать из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда[26].

Варианты замены отстраненных работников:

– оформить поручение дополнительной работы оставшимся работникам (т. е. распределить между ними функционал отстраненных) путем совмещения должностей, расширения зоны обслуживания или увеличения объема работ[27] с доплатой;

– заключить срочный трудовой договор по совместительству с одним из работников организации, который не был отстранен, или с вакцинированным работником другой организации;

– заключить срочный трудовой договор на период временного отсутствия отстраненного работника со сторонним специалистом, у которого есть сертификат или справка о противопоказаниях.

Если в организации проводится сокращение численности или штата, отстранение сокращаемых работников не является препятствием для продолжения этой процедуры[28].

Также чиновники поясняют, что:

• в отношении работников, которые подлежат отстранению, нельзя объявить простой;

• если отстранение работников, не прошедших обязательную вакцинацию, обусловило временную приостановку работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера для других работников и работодатель не нашел отстраненным работникам замены, он обязан объявить простой[29].

Авторы ответа не написали, как должен оплачиваться простой в указанном случае[30]. Полагаем, его следует квалифицировать как простой по вине работодателя, поскольку руководство не смогло укомплектовать штат персоналом. Поэтому время простоя остальных работников подлежит оплате в размере 2/3 средней заработной платы.

ВЫВОДЫ:

1. Необходимость отстранять от работы невакцинированных работников — реалии сегодняшнего дня. Важно оформить все документы об отстранении корректно, руководствуясь не только нормативными актами, но и разъяснениями чиновников.

2. Приказ об отстранении можно издать, если соблюдены все необходимые условия. Начало срока отстранения следует сверить с постановлением Главного санитарного врача своего региона (дата, до которой работники должны вакцинироваться вторым компонентом). Срок окончания отстранения должен быть четко фиксируемым.

3. Если возможно, замените отстранение альтернативными действиями: переведите работников на удаленную работу, предоставьте ежегодные отпуска. От того, как поведет себя работодатель в этих сложных обстоятельствах, будет зависеть дальнейшее взаимодействие с персоналом.

[1] Выделена в таблице полужирным шрифтом. — Прим. автора.

[3] Приложение № 2 к Приказу № 125н.

[4] Пункт 1 ст. 5 Федерального закона № 157-ФЗ.

[6] Пункт 2 ст. 11 Федерального закона № 157-ФЗ.

[7] Пункт 1 ст. 5 Федерального закона № 157-ФЗ.

[8] Пункт 3 ст. 5 Федерального закона № 157-ФЗ.

[9] Часть 7 ст. 20 Федерального закона № 323-ФЗ.

[11] Письмо Роспотребнадзора по г. Москве от 09.07.2021 № 77-00-02/ОК-44157-2021.

[14] Пункт 4 письма Роструда № 1811-ТЗ.

[16] Пункт 6 Рекомендаций действий для работодателей при принятии главными санитарными врачами субъектов Российской Федерации решений о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям (опубликованы вместе с Совместными разъяснениями; далее — Рекомендации).

[17] Славинская А. Н. Проведение вакцинации: документируем выполнение обязанности // Кадровые решения. 2021. № 8. С. 55.

Какие формы поощрения студентов возможны при обучении?

Как правило, администрацией вуза используются: повышенные и именные стипендии, денежные премии и призы, льготные путевки в спортивные и оздоровительные учреждения. В качестве морального поощрения практикуются благодарности, дипломы, грамоты.

Может ли студент быть поощрен администрацией вуза?

За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской работе студенты вузов могут получать моральное и материальное поощрение, формы которого оговариваются уставом вуза.

Кто распределяет места в общежитии?

Распределение мест в общежитии между факультетами (отделениями) и другими структурными подразделениями учебного заведения и утверждение списка студентов, аспирантов и других лиц на вселение в общежитие производится по совместному решению администрации, профкома студентов учебного заведения или отделения студенческого совета, которое отвечает за данное направление и объявляется приказом ректора.

Каковы обязанности студентов, проживающих в общежитии?

Студенты, проживающие в общежитии обязаны:

-строго соблюдать правила внутреннего распорядка, техники безопасности, пожарной безопасности;

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, экономно расходовать электроэнергию, газ и воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах (блоках);

- своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание, пользование постельными принадлежностями и за все виды предоставляемых дополнительных услуг;

выполнять положения заключенного с администрацией договора о взаимной ответственности;

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим законодательством и заключенным договором.

Каковы права студентов, проживающих в общежитии?

Студенты, проживающие в общежитии, имеют право:

проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в учебном заведении при условии соблюдения правил внутреннего распорядка;

пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития;

вносить администрации учебного заведения предложения по заключению договора о взаимной ответственности и добиваться его выполнения;

переселяться с согласия администрации в другое жилое помещение общежития;

избирать совет студенческого общежития и быть избранным в его состав;

участвовать через студсовет в решении вопросов совершенствования жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых помещения и комнат для самостоятельной работы, распределении средств, направляемых на улучшение социально-бытовых условий проживающих.

Участвуют ли студенты в работе Ученых советов вуза и факультетов?

Число студентов в составе Ученого совета определяется уставом вуза. Выдвигаются представители в состав советов на собраниях органов студенческого самоуправления вуза, факультета, курса.

При выборах ректора и декана разрешено вводить в состав расширенного Ученого совета вуза и факультетов представителей общественных организаций в количестве не более 1/3 его состава.

Какие права предоставляются коллективам студенческим групп?

Студенческая группа осуществляет свои полномочия непосредственно, через профсоюзную организацию или иные организации, студенческого самоуправления, которые есть в вузе. Студенческая группа имеет право:

избирать старосту группы, регулярно заслушивать отчет о его работе, освобождать его от выполнения обязанностей в случае утраты доверия коллектива. Решение группы об избрании старосты вступает в силу после утверждения его деканатом. Старосты групп 1 курса могут назначаться деканатом;

разрабатывать проект графика экзаменационной сессии с последующим внесением на рассмотрение деканата, ходатайствовать об изменении расписания занятий группы;

с учетом мнения коллектива группы должны приниматься решения по вопросам назначения стипендии, вселения в общежития студентов группы, отчисления из вуза, наказания мерами административного и общественного воздействия, а также морального и материального поощрения студентов группы.

В каких случаях студент может быть отчислен из вуза?

Студент может быть отчислен из вуза:

за академическую неуспеваемость;

за нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка вуза, правил распорядка общежития;

по собственному желанию.

Можно ли учиться в двух вузах одновременно?

Можно. Законодательством не запрещается обучаться в нескольких вузах. Но на очной форме обучения разрешается учиться только в одном вузе.

Имеет ли право студент определять содержание своего образования?

Какие дисциплинарные санкции могут быть применены к студенту?

Ненадлежащее исполнение студентом обязанностей, предусмотренных уставом вуза и правилами внутреннего распорядка, влечет применение к нему дисциплинарных санкций. К дисциплинарным взысканиям для студентов относятся: замечание, выговор, строгий выговор, исключение из вуза.

Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на студента вуза после получения от него объяснений в письменной форме. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее, чем через один месяц со дня обнаружения проступка, и не позднее чем через шесть, месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни студента и (или) нахождения его на каникулах.

Обязана ли администрация вуза давать ответы на вопросы студентов?

Студенческие коллективы имеют право требовать официального мотивированного ответа на вопрос, входящий в компетенцию администрации (право запроса). Запрос может быть внесен в устной или письменной форме. Администрация обязана дать официальный ответ на запрос в течение 10 дней со дня его поступления на общем собрании студенческого коллектива.

Может ли студент обжаловать приказы и распоряжения администрации вуза?

Может. Студенты имеют право обжаловать приказы и распоряжения администрации вуза в порядке, установленном законодательством РФ. Закон предполагает два способа обжалования студентами приказов и распоряжений администрации вуза: административный и судебный.

Предметом административной жалобы могут быть как локальные, так и нормативно-правовые акты (решения). По форме жалоба может быть письменной или устной (высказанной на приеме). Подача ее не ограничена каким-либо сроком. Письменная жалоба в обязательном порядке должна быть подписана. Общий срок рассмотрения жалобы - один месяц. В отдельных случаях, когда требуется дополнительная проверка, срок ее рассмотрения может быть продлен руководителем или его заместителем, но не более чем на один месяц.

Приказы и распоряжения администрации вуза, повлекшие за собой нарушения закона или превышение полномочий, а так же ущемляющие гражданские права, студент в праве обжаловать в судебном порядке.

В каких документах определяются права студентов?

Что является высшим учебным заведением?

Высшим учебным заведением в Российской Федерации является образовательное учреждение, имеющее статус юридического лица и реализующее профессиональные образовательные программы высшего профессионального образования.

В чем отличие общественной организации от органа общественной самодеятельности?

Главное отличие в наличии индивидуальных членах в общественном объединении.

Так, общественной организацией является основанное на индивидуальном членстве общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих и достижения уставных целей объединившихся граждан.

Орган общественной самодеятельности - это не имеющее членства общественное объединение, целью которого является совместное решение различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства, работы или учебы, направленное на удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных целей и реализацией программ органа общественной самодеятельности по месту его создания.

Обязательно ли регистрировать общественную организацию как юридическое лицо?

Нет. Однако организация не имеющая статуса юридического лица не имеет права ведения финансовой и хозяйственной деятельности.

Читайте также: