Договор между китаем и россией об аренде

Обновлено: 25.06.2024

— Константин Константинович, в СМИ вас обвинили в продаже русской земли. Говорят, что вы решили отдать на 49 лет 100 тыс. га в аренду китайцам?

— Насчет обвинений ничего не слышал, а вот дискуссия на эту тему развернулась широкая — и это правильно. Я не боюсь этой дискуссии, она по сути своей правильная и поднимает очень разные пласты — от коррупции до возможности государства контролировать инвесторов.

Кроме того, эта дискуссия выявила, на мой взгляд, важный момент — недоверие к контролирующим органам. Инвестор не может делать, что хочет, когда у нас есть Россельхознадзор, Роспотребнадзор, региональная ветеринарная служба и Федеральная миграционная служба. Если они все не работают, то зачем тогда мы как налогоплательщики их содержим? Но у нас в регионе все контролирующие органы работают на совесть, у нас к ним вопросов нет.

— Зачем вообще отдавать в аренду земли гражданами другого государства? Существует ли такая мировая практика?

— Подчеркиваю, мы не Китаю сдаем в аренду землю, а российскому предприятию, работающему на нашей земле по российскому законодательству. То есть мы даем не иностранным гражданам в аренду землю, а российскому предприятию с иностранным капиталом.

— Но собственники китайцы?

— Да, собственники китайцы. Мы предполагаем, что это будет не на 100% китайский капитал, наша доля составит от 25 до 50%. На начальном этапе это будет одно из инфраструктурных предприятий Забайкальского края, но если во время подготовки договора мы найдем российского частного инвестора, то это будет российский инвестор. Приход китайских инвесторов — это общемировая практика. Никто же не оспаривает участие Китая в мировой экономике. А то, с одной стороны, мы ждем инвестиции, а когда появляется конкретный инвестор — начинаются фобии.

— Почему 49 лет, а не год-три-пять, как советуют многие?

— Если мы хотим получить инвестора в сельское хозяйство, то мы должны предоставить землю в аренду на долгий период времени — такова специфика этого бизнеса. Минимум лет на 20–30. Проект должен не только окупиться, но и приносить прибыль.

— А почему такая огромная территория?

— Бизнес в сельском хозяйстве начинается от 100 тыс га, всё, что меньше, — самозанятость и поддержание образа жизни, можно сказать, хобби. При этом сельское хозяйство края функционирует в суровых условиях экстремального, рискованного земледелия. Стоимость материально-технических ресурсов, в том числе горюче-смазочных материалов, значительно выше среднероссийских показателей. Поэтому сельхозпроизводители несут повышенные энерго- и материальные затраты для получения единицы сельскохозпродукции, соответственно, доходность этого бизнеса низкая и требуются большие объемы и территории для выхода в доходность.

— На каком этапе находятся договоренности?

— Пока подписан протокол о намерениях, и он подразумевает большой этап согласований с краем и профильными исполнительными органами: какие земли будут арендованы, какие культуры будут выращиваться, каким будет налог на добавленную стоимость, сколько инвестиций будет вложено, какой процент составят российские работники, а какой — китайские. Это большой путь. И мы хотим его пройти до того момента, когда начнется посевная следующего года.

Работать на этом предприятии будут и российские, и китайские специалисты, что регулируется миграционным законодательством, которое в РФ достаточно жесткое. Количество специалистов с каждой стороны — плюс-минус 50%. То есть не менее 25% и не более 75%.

— Когда планируете подписать договор?

— Мы хотим, чтобы в I квартале 2016 года он был подписан. Ставим сроки февраль-март. Посевная начнется в середине мая, нужно успеть, чтобы инвестор мог подготовиться и начать работать, не пропуская сезон.

— Что прописано в соглашении?

— Главное условие документа — будет создано российское предприятие, в основе которого будет лежать иностранный капитал.

— На каких условиях отдается земля?

— Отдается на условиях, которые определены законодательством. Все 49 лет аренды возможно использовать земли только под сельхозпроекты. Никаких капитальных зданий и сооружений не может быть построено на этой территории. Еще раз подчеркну: в соответствии с законодательством право аренды предоставляется только создаваемому совместному предприятию с участием российского юридического лица, которое регистрируется на территории Забайкальского края.

— Почему такая цена за аренду — 250 рублей за гектар? Как-то продешевили.

— Реально действующих методик оценки арендной платы за сельскохозяйственные земли не существует. На бумаге есть, а практически — нет. Когда мы попытались посмотреть на примере других, кто бы взял в аренду землю и реально платил, — почти нет таких прецедентов. Учитывая, что кадастровая стоимость 1 га земель сельскохозяйственного назначения в муниципальных районах края варьируется от 9,7 тыс. до 70 тыс. рублей, годовая арендная плата в среднем по муниципальным районам составляет от 280 рублей до 900 рублей за 1 га. Такой разброс объясняется различием как состава плодородного слоя земель в разных районах, так и возможностями их использования. 250 рублей — вполне рыночная цена для нашего края с учетом скидки за большой объем.

— Что Забайкальский край получит от китайского инвестора?

— Получит рабочие места, оплату налогов и т.д. В этом году Забайкалье серьезно пострадало от лесных пожаров (сгорело больше 200 домов), которые начались от степных палов, перешли на лес и затем перекинулись на близлежащие постройки. Раньше было меньше пожаров, потому что вся земля была распахана и ею занимались, не было бесконтрольных территорий, где население выжигает ежегодно траву. Если бы каждый клочок был в работе, гореть было бы нечему. Сегодня собственных средств края, даже с привлечением федеральных ресурсов господдержки, недостаточно для вовлечения в оборот неиспользуемой пашни, сенокосов и пастбищ. Происходит зарастание угодий кустарником и лесом, загрязнение земель, возрастает подверженность земель ветровой и водной эрозиям. Это еще одна составляющая — вовлечение в оборот сельхозземель.

Приход инвестиций в сельское хозяйство имеет важное значение для Забайкалья, и мы просто обязаны этим заниматься.

Не так давно мне попалась статистика 1905 года, где говорилось, что в Забайкальском крае осваивалось 270 тыс. га земель сельхозназначения. В советское время после освоения целины в обороте было 1,2 млн га. Сегодня же осваивается даже меньше, чем в начале прошлого века, — 250 тыс. га.

— О какой сумме инвестиций в регион идет речь?

— 24 млрд рублей будет вложено китайским инвестором в этот проект, и тут речь не о 49 годах, эти деньги будут вложены в течение первых 5–7 лет с момента подписания контракта. Налоги и разные отчисления в бюджеты всех уровней составят 20%.

— А какой годовой бюджет вашего субъекта?

— В год это порядка 60 млрд рублей.

— Некоторые эксперты считают, что сельхозэксплуатация земли китайцами грозит истощением почвы.

— Не вижу оснований для опасений. Контроль за агротехническим производством со стороны инспектирующих служб у нас довольно жесткий. Россельхознадзор проводит регулярный отбор проб почвы, осуществляет контроль за внесением удобрений. За соблюдением норм и правил применения пестицидов и агрохимикатов, а также за качеством готовой продукции следит Роспотребнадзор. Существует Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению. В этом направлении контроль сегодня довольно жесткий.

— Но были же негативные прецеденты в Красноярском крае и других регионах, где китайцы брали в аренду землю и фактически травили ее запрещенными в России пестицидами.

— Это результат бесконтрольности.

— А где гарантия, что в Забайкалье будет по-другому?

— Это как в семье. В одной семье детьми занимаются и они вырастают приличными людьми, а в другой даже с достатком дети растут, как сорная трава. Могут вырасти хорошими людьми, а могут и нет. Так и тут. У рачительного хозяина всё работает как надо. Если создаем, то контролируем.

— Почему именно Китай?

— Мы всех зовем и звали. Но пришли эти инвесторы. Мы не создаем для китайцев специальные условия. У нас условия для всех одинаковые.

У нас климат суровый, зона рискованного земледелия. Мы не не предоставляем китайцам никаких преференций по квотам, действуем четко в соответствии с постановлением правительства — доля иностранных работников может составлять не более 50% от общей численности сотрудников, задействованных в производстве овощной продукции.

— Инвестор пришел, так как близок территориально?

— Потому что они живут в точно таком же климате, рынок сбыта большой — совсем рядом российско-китайская граница. Те земли, о которых мы говорим (которые планируется сдать в аренду), — это 200–300 км от границы. Китайцам в первую очередь интересен экспорт будущей сельхозпродукции в КНР.

— Много мигрантов из Китая в Забайкалье?

— Если посмотреть уровень миграции из Китая в Забайкалье, это мизерные цифры. Их объективно меньше, чем было в начале XX века. Прежде всего потому, что у нас жесткие условия. Как климатические, так и с точки зрения миграционного законодательства.

Когда мы говорим об экспансии китайцев — это миф. За последние 5 лет число поставленных на миграционный учет граждан КНР сократилось на 19,5%. За пять месяцев 2015 года на миграционный учет поставлено 9089 граждан КНР. Основной целью въезда граждан КНР является работа — таких около 70% от числа поставленных на миграционный учет. Ежегодно только 1–2 гражданина КНР приобретают гражданство РФ. Кроме того, сами китайцы бегут со своего севера на юг, и правительству Китая приходится придумывать разные заманиловки, чтобы народ оставался на севере, учился там. Как мы в свое время наш север осваивали. Забайкалье — это еще севернее, чем их север. Китайцы к нам не рвутся. У нас климатические условия не очень благоприятные, к тому же экономика у Китая выше, чем российская. Никакой притягательной силы для китайцев не существует, чтобы жить в России.

— Где гарантии, что через 50 лет эти территории Китай не захочет присоединить к своим? К тому же с уже обустроенной инфраструктурой.

— По поводу опасений скажу так: нашим дипотношениям уже 350 лет (одним из первых документов, подписанных с Китаем, был Нерченский договор, который определил границы наших государств). После этого границы не поменялись, а за 3,5 века разные условия были, и за это время, если было бы желание, много что могло бы произойти. Бояться, или, точнее, опасаться экспансии можно и даже нужно, но за этими разговорами, к счастью, нет реальной основы.

— Вы с кем-то советовались по проекту с Китаем?

— А после шумихи в СМИ вам из администрации президента звонили?

— Нет, ни из администрации, ни из правительства никто не звонил, потому что мы работаем в рамках российского законодательства. Они бы позвонили, если бы мы вышли за эти рамки. Мы же не на 100 лет отдаем землю. И не создаем спецусловия — не делим, иностранный или российский инвестор.

— Вы ожидали, что этот вопрос будет столь резонансным?

— Да. Потому что вопрос к инвестициям и инвесторам существует. Отношение в России к инвесторам неоднозначное. Фактически создается прецедент, и у нас нет права на ошибку, потому что от этого будет зависеть отношение к иностранным инвесторам в области сельского хозяйства в целом по стране.

— Всё же депутаты Госдумы от ЛДПР считают, что проект несет геополитические риски: 40–50 лет — слишком большой срок.

— Я хочу пригласить всех, кто критично настроен: приезжайте, землю выделим! А депутатам от ЛДПР, среди которых у меня много друзей, я готов выделить по персональному плугу — чтобы ощутили, что такое работа с землей.

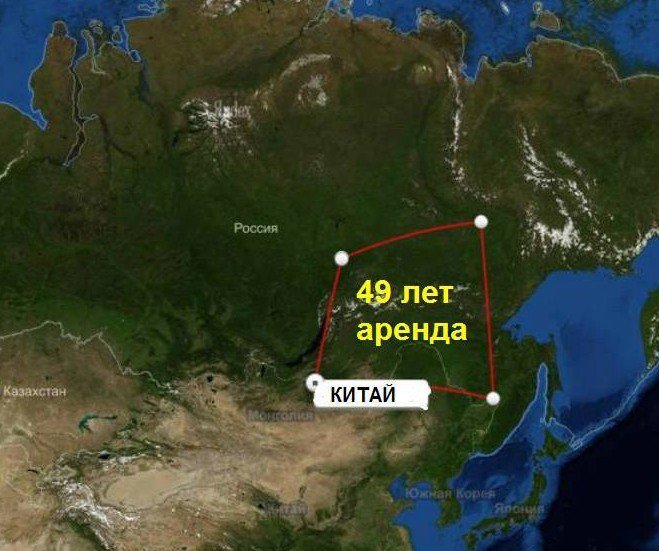

Н-да… Тому, кто её нарисовал, по инфографике следовало бы поставить даже не двойку, а минус.

Во-первых, мы имеем данные — в аренду китайским компаниям (а не Китаю — это важно! Раскрою ниже.) будет передано 115 тысяч гектар сельхоз-земли. Не километров (!), а гектар. Многие, оказывается, не знают разницы в этих величинах.

Микро-ликбез:

— 1 га это 100 х 100 метров = 10 000 м2;

— 1 км2 это 1000 х 1000 метров = 1 000 000 м2;

То есть, 1 гектар — это в 100 (сто) раз меньше, чем 1 квадратный километр. Снижаем градус накала…

115 тыс. гектар, передаваемых в аренду, — это 1 150 км2 или квадрат со сторонами чуть меньше чем 34 х 34 км. На приведённой же карте огорожена территория, площадью около 2,5 миллионов (!) км2, то есть примерно в 2 174 раза больше.

Второй момент, в котором идёт подмена понятий, также крайне важен. Эти территории не переходят под юрисдикцию Китая, о чём многие трубят. Структура данной сделки не имеет ничего общего с продажей русской Аляски штатам или арендой Гонконга Британией, территория которого более 150 лет находилась под суверенитетом английской короны.

Это — обычная коммерческая сделка по сдаче в аренду сельхоз-земель хозяйствующему субъекту, каких заключаются сотни каждый день. Просто, в данном случае, хозяйствующими субъектами являются китайские фирмы. Вот и всё.

Если вы сдаёте квартиру, и вашим арендатором является гражданин Китая, она ведь (квартира) не становится частью китайского государства, верно? Права собственности на неё не переходят китайцу, так? Он, как арендатор, не получает права прописывать в ней своих китайских родственников? Вот также и здесь. via

blogbaster

27 июня 2015, 06:48:50 UTC

Да, вот оно как) спасибо, рассеял слухи)

skomoroxx

27 июня 2015, 06:52:55 UTC

А крику, крику-то было

swg54

27 июня 2015, 07:05:51 UTC

Креаклы, сэр! Они учились всему и ничему, логики и математики не знают, да и не хотят знать. Извозчик довезёт(с).

bull_terier

27 июня 2015, 07:09:02 UTC

250 рублей за гектар? Это мало?! Сколько по-вашему надо платить?

Для справки, мне предлагают чернозём в 500 км от Москвы в аренду за 3 рубля за Га так же на 49 лет

bogomilos

27 июня 2015, 07:25:43 UTC

Тут ещё необходим небольшой экскурс в китайскую историю и психологию. В 19-м веке во время консолидированной агрессии европейских держав в Китае, русский посол спас один из дворцов императора Сянь-Фына от разграбления и сожжения белыми варварами. Благодарный Сянь-Фын подарил Российской Империи Приморье. Что характерно, размеры подарка покойный император не представлял себе даже условно - карты у него не было ))))

Тут ещё надо учесть, что Сянь-Фын был не китайцем, а маньчжуром - это народ, родственный нашим эвенкам. И именно китаизированными потомками маньчжуров населена пограничная с Россией провинция Хейлунцзян.

Китайцы ВООБЩЕ не хотят жить на севере. Нашу зиму они воспринимают как природную катастрофу и конец света. Делать бизнес? - пожалуйста: делать бизнес китаец способен хоть в Антарктиде, хоть на Луне, хоть под ковровой бомбардировкой. Но жить, построить дом и растить детей? - не севернее канадской границы. А если жизнь удалась, то намного южнее. Поэтому китайские проекты освоения Африки (а чо? - всё своё, привычное, только воды мало и негров много) прекрасно реализуются и будут реализованы; китайские проекты освоения Центральной Азии (ситуация та же, только вместо негров таджики и казахи) прямая угроза существованию тамошних failed states, а влажные мрии хохлов о китайской оккупации Сибири остаются влажными мриями. Безусловно, китайский бизнес очень жёсткий бизнес, умеющий отстаивать свои интересы и коррупционными, и совсем уж мафиозными методами, и ухо с китайскими бизнесменами стоит держать востр0.

Но о китайской оккупации Владивостока и Хабаровска, не говоря уже о Чите и Магадане, не стоит беспокоиться: оккупированные территории надо кем-то заселять, а КНР (с её 20-миллионными мегаполисами и нищими крестьянами) не может найти людей даже для заселения Восточного Туркестана.

Гiсть .

27 июня 2015, 08:01:43 UTC

Пока массово косящие под "расиян" укроиньцы изобретает очередную "китайскую угрозу" России,

на Украине, Ираке, Ливие, Сирие, Тунисе трупы, трупы, трупы. Террор и хаос. скачите дальше уроды (укропы)

bogomilos

27 июня 2015, 08:23:15 UTC

Есть традиционная территория расселения народа "хань" - и на этой территории китайцы сидят друг у друга на головах.

А есть огромная историческая сфера влияния Китая, в которой китайцы живут только на юге - в Индонезии, Малайзии, сейчас вот Австралию потихоньку осваивают. На севере и в горах (Синьзян, Тибет, Центральная Азия до Каспия, Монголия, российский Дальний Восток и Сибирь) народу "хань" дискомфортно.

Китай арендует земли по всему миру: начиная с Африки и заканчивая Россией. Необходимость продовольственного снабжения населения, обеспечение рабочими местами, развитие внутренней и внешней политики подтолкнули Страну поднебесной использовать земельные ресурсы других стран.

Аренда Китаем земли в России на 49 лет

Начиная с 2015 года, корпорация из КНР Zoje Resources Investment арендует 115 тысяч гектаров Забайкальского края и Сибири сроком на 49 лет. По истечении 3 лет планируется расширить сдаваемую территорию на Дальнем Востоке до 315 тысяч гектаров.

Стоимость сдачи 1 гектара в год составляет 250 рублей, а это в 48 раз меньше рыночной стоимости в мире.

Изначально предполагалось, что в качестве рабочей силы будут использоваться местные кадры. Отсутствие достаточного количества трудовых ресурсов и их дороговизна привели к тому, что китайская сторона решила использовать в качестве рабочей силы своих граждан. В этой ситуации власти КНР настаивают на упрощении миграционной политики в отношении китайских граждан.

Ван Хайюнь, агент китайского посольства, считает, что российская сторона обязана упростить процедуру миграции граждан КНР в РФ. Это поможет упростить въезд китайцев в страну и увеличит срок аренды.

Существует предположение, что заселив граждан Китая в Забайкальский край, который отдали на 49 лет, сменится два их поколения. В условиях того, что молодежь Забайкалья активно переселяется ближе к крупным городам, таким как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и др., край может превратиться в китайскую провинцию внутри России, которую сдали безвозвратно. На этом фоне могут возникнуть разногласия. После окончания срока аренды, китайцы захотят остаться, а РФ откажется удовлетворить их пожелания. Конфликт интересов может привести к неприятным последствиям для обеих стран.

Нельзя забывать Транссибирскую магистраль, которая соединяет Сибирь и Байкал с западом страны. Если эта артерия будет отсечена, то земли Дальнего Востока отделятся от России.

Во что инвестирует Китай в России?

На арендованных территориях выращивается птица, крупный и мелкий рогатый скот, производится посадка зерна.

Для эффективного пользования территорией, которую купили на 49 лет, планируется внедрение новейших агротехнологических инструментов. Они будут способствовать сохранению экологической обстановки в районе освоения земли, и поможет соблюсти стандарты по безопасности.

Земли, которые временно отдали Китаю, являются труднообрабатываемыми, так как континентальный климат Сибири и земель близ Байкала подразумевает палящее солнце летом и сильный мороз зимой. Местные жители утверждают, что В.В.Путин и Д.А.Медведев не подозревают, кому продали участок. Для того, чтобы покрыть расходы на аренду, необходимо собирать урожай дважды в год и осуществлять его продажу без отходов. Добиться подобного результата возможно только с помощью применения сильнейших ускорителей роста, удобрений, химикатов. В пример ставится территория Китая, которая непригодна для сельского хозяйства, так как отравлена.

Передача плодоносящей земли КНР может окончиться экологической катастрофой, так как законодательство не всегда соблюдается и за контролем предписаний никто не в состоянии уследить. Продавать выращенный урожай и отдавать скот на убой планируется россиянам. Если количество пестицидов и удобрений в продуктах будет велико, то возможно увеличение онкозаболеваний и бесплодия.

В.В.Путин продал Сибирь китайцам на 49 лет, чтобы показать, как следует использовать пустующие необрабатываемые территории в пользу страны. Такие положительные моменты, как налаживание взаимоотношений, передача опыта ведения сельского хозяйства, пополнение казны будут взаимовыгодны двум сторонам при условии строгого мониторинга.

Сделка, которую одобрили В.В.Путин и Д.А.Медведев, по аренде принесет в государственную казну 24 млрд рублей. Вспыхнувшая волна недовольства со стороны граждан РФ обусловлена страхом потери территорий, ее продажи. Необходимо помнить, что участки, которые сдали КНР, не обрабатывались со времен распада СССР, и арендуются они не Китаем, а китайскими корпорациями. По истечении 49 лет 315 тысяч гектаров по-прежнему будут принадлежать РФ без претензий со стороны Страны восходящего солнца.

Порт-Артур, КВЖД, "Русский Харбин"

Этот портовый город был сооружен для китайцев немецкими инженерами в 1884 г. на месте китайского рыбацкого поселка Люйшунь. Английское название Порт Артур дали ему англичане в связи с тем, что там чинился корабль английского лейтенанта Уильяма К. Артура. Это название позже было принято в России и в других европейских странах. Строительство военно-морской базы там было начато Китаем. В 1894 г. в ходе этот район заняла Япония, но под давлением России, Германии и Франции Япония вскоре была вынуждена вернуть залив китайцам.

Тем не менее Император Николай II решил, что с Китаем можно взаимовыгодно договориться об аренде порта в целях взаимной обороны, не посягая на отторжение полуострова. 15 марта 1898 г. в Пекине было подписано Русско-китайское соглашение о передаче Порт-Артура вместе с прилегающим Ляодунским (Квантунским) полуостровом в аренду на 25 лет России. Указывалось, что аренда не нарушит суверенных прав Китая на эту территорию. Были даны щедрые отступные (взятки) китайским чиновникам и в Порт-Артуре, чтобы они не чувствовали себя обиженными при вынужденном уходе. Потому обе стороны сочли соглашение взаимовыгодным. Этим для России была решена проблема незамерзающей военно-морской базы на Тихом океане, что было настоятельной необходимостью в грозившем военном противостоянии с Японией и ее закулисными союзниками: Англией и США.

Тем самым Россия и все более слабеющий Китай стали открытыми союзниками в тлеющем дальневосточном конфликте. В результате этого соглашения Китай смог заявить европейским колониальным державам, что более не допустит захвата ими новых территорий. Доступ их военным судам на полуостров был запрещен. Правда и подозрения против России в Китае сеялись и время от времени вспыхивали из-за быстрой русской колонизации этой пустовавшей земли.

В декабре 1897 г. русская эскадра вошла в Порт-Артур. Строительство крепости было начато в 1901 г. и к началу Русско-японской войны было выполнено около 20 % общего объема работ. В порту базировалась 1-я Тихоокеанская эскадра адмирала Старка (7 броненосцев, 9 крейсеров, 24 миноносца, 4 канонерские лодки и другие суда). В крепости был расквартирован Порт-Артурский крепостной пехотный полк в составе 4 батальонов из войск Европейской России.

Ляодунский (Квантунский) полуостров с прилегающими островами позднее составил Квантунскую область и в 1903 г. вместе с Приамурским генерал-губернаторством вошел в состав Дальневосточного наместничества. Статистические данные на 1903 г.: 42065 жителей, из них 13585 военнослужащих, 4297 женщин, 3455 детей; русских подданных 17709, китайских 23394, японцев 678, различных европейцев 246. Жилых домов 3263. Кирпичные и известковые заводы, спиртоочистительная и табачная фабрики, отделение Русско-Китайского банка, типография, газета "Новый край".

Для транспортного обезпечения края в 1897–1903 гг. Россией была построена Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД) как южная ветка Великого Сибирского пути, соединявшая Читу с Владивостоком и Порт-Артуром. КВЖД была построена по договору с Китаем, но была российской собственностью и обслуживалась русскими подданными на всем ее протяжении (это были десятки тысяч человек оседлого населения), что фактически вело к русской колонизации Манчжурии, где возникло русское "государство в государстве". В административном центре КВЖД городе Харбине, основанном русскими в 1898 г. на реке Сунгари, в 1903 г. жило 16 тысяч русских подданных, составлявших высший культурно-административный слой, и 28 тысяч китайцев. (Столь стремительная русская колонизация вызывала опасения у китайского правительства, доходившие до бытовых и политических эксцессов, – какая ирония судьбы, если посмотреть на российский Дальний Восток в наши дни конца ХХ века. )

Свято-Алексеевский Собор в Харбине (1935 г.)

По Порт-Артуру 26 января 1904 г. был нанесен японцами первый удар в начатой ими без объявления Русско-японской войне. Гарнизон Порт-Артура выдержал почти годовую героическую оборону, нанеся огромный урон противнику, однако командование решило сдать крепость. По Портсмутскому мирному договору права аренды Порт-Артура были уступлены Россией Японии. Однако, когда в 1923 г. истек договорный срок аренды, Япония отказалась возвратить Порт-Артур Китаю, превратив его в свою колонию.

После революции 1917 г. и гражданской войны КВЖД с Харбином, пополнившись десятками тысяч беженцев, превратились в одну из наиболее заметных русских эмигрантских колоний со своей автономной административной инфраструктурой (в Харбине, например, имелись свое епархиальное управление и Русская духовная миссия, 22 храма, построенных в основном эмигрантами; свои военизированные охранные части и казачьи станицы, множество профессиональных и политических объединений, больницы, детские приюты и дома милосердия, оперный и драматический театры, десятки газет и издательств, шесть русских вузов: Юридический факультет, Политехнический институт, Институт восточных и коммерческих наук, Педагогический институт, Высшая богословская школа, Высшая медицинская школа; в 1934 г. был создан Институт Св. Владиміра, объединивший богословский, восточно-экономический и вновь созданный политехнический факультеты).

В сентябре 1931 г. Харбин заняли японские войска и включили его в состав государства Маньчжоу-Го. 23 марта 1935 г. было подписано соглашение с СССР о продаже КВЖД правительству Маньчжоу-го. Но русская колония продолжала безпрепятственно существовать и под японской властью. Русский Харбин был примечательным понятием в истории Русского зарубежья и прекратил свое существование лишь с установлением коммунистического режима в Китае в конце 1940-х гг.

В августе 1945 г. советская армия взяла Порт-Артур и вернула КВЖД под контроль СССР. Как и на всех таких "освобожденных" красной армией территориях, там были устроены массовые репрессии против русских эмигрантов, многие были депортированы в советские лагеря, активные деятели расстреляны (как атаман Семенов и Родзаевский). Часть их смогла бежать в Шанхай, где тоже возникла большая русская колония, а после захвата власти коммунистами ‒ эмигрировать в Австралию и Америку.

Однако 14 февраля 1950 г. в Москве состоялось подписание Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и КНР, при этом КВЖД, Порт-Артур и Дальний были Сталиным безвозмездно переданы "братскому" Китаю.

Читайте также: