Клетки покровной ткани стебля что осуществляют

Обновлено: 16.06.2024

Все растения наземного типа имеют защитный слой покровных тканей с разной клеточной структурой, уровнем плотности, устойчивости к инфекционным, паразитарным микроорганизмам, воздействию внешних факторов окружающей среды.

Что такое покровная ткань в биологии

Покровная ткань - это многофункциональная наружная оболочка, которая классифицируется на несколько видов в зависимости от периода закладки ее клеточного материала. Эта часть растений контактирует с атмосферной средой окружающего мира. Наружные оболочки защищают жизненно важные органы растительных организмов от пересыхания, резких перепадов холодных и высоких температур, механического воздействия внешних факторов, грибковых, вирусных и бактериальных микроорганизмов.

Через тонкую оболочку покровных тканей стебля реализуется функция газообмена. В структуре эпидермы поглощение кислорода и выведение углекислого газа проходит через растительный орган устьица. После образования очередного слоя покровной ткани - перидермы, происходит отмирание клеток эпидермы, их слущивание до полного осыпания. В дальнейшем процесс газообмена протекает через чечевички. Это природные образования на поверхности стеблей растений, которые внешне напоминают мелкие бугорки. Органы данного типа можно наблюдать на стволах молодых деревьев.

Эпидерма растений, как самостоятельный слой покровной ткани, несет в себе дополнительные образования, а именно:

- Эмергенцы. Особые наросты, в формировании которых принимает участие не только покровная ткань, но и клетки, лежащие под ее поверхностью. Ярким примером эмергенцев являются шипы у роз, волоски на стебле хмеля, колючки малины и ежевики.

- Трихомы. Специальные железистые волоски, которые являются частью поверхностного слоя эпидермы. Данные выросты присутствуют на стеблях и ветвях большинства наземных растений.

Трихомы отличаются от эмергенцев тем, что в образовании последних участвует не только оболочка эпидермы, но и глубокие субэпидермальные ткани.

Особенности строения покровной ткани

Отличительной особенностью строения покровной ткани наземных растений является их разное функциональное предназначение и неодинаковые периоды закладки из клеточного материала.

Первичная покровная ткань

Эпидерма - это первичный наружный слой, который располагается на поверхности стебля. Внешние оболочки, покрывающие корень, имеют следующие классификационные обозначения:

- Экзодерма. Наружный слой клеток с повышенной плотностью и жесткостью поверхности, который выстилает внешнюю оболочку корневища. По мере старения растения происходит огрубение слоя экзодермы. Данный тип первичной покровной ткани необходим для того, чтобы корневая система не теряла влагу, аккумулировала питательные вещества, имела надежную защиту от инфекционных и паразитарных микроорганизмов. Экзодерма встречается в корне взрослых уже сформировавшихся растений.

- Ризодерма. Разновидность наружной оболочки первичного типа, на основе которой формируется корневой волосок. Это молодые побеги растений. Зарождение клеток ризодермы происходит из внешнего слоя меристемы. По мере поглощения корнем минеральных и органических веществ увеличиваются его объемы, повышается плотность покровной оболочки.

Топографические экзодерма и эпидерма имеют похожие внешние характеристики, но эти виды тканей несопоставимы по форме клеток, а также имеют разный механизм образования. Фактически эпидерма - это кожица растений.

Вторичная покровная ткань (перидерма)

Комплекс тканевых волокон, состоящий из феллодермы и феллогена - это вторичный наружный слой. Перидерма является конструктивным элементом общего строения стебля большинства представителей растительного мира. Вторичную защитную оболочку данного типа нельзя отнести ни к органам, ни к тканям. Данный слой принято называть анатомо-топографическими зонами отдельных частей растений. Вторичная покровная ткань, расположенная в стеблях, чешуйках почек на ветвях, по функциональному назначению заменяет более тонкий слой эпидермы. В структуре корневой системы перидерма развивается под толщей первичной коры, клетки которой отмирают, а затем сбрасываются растением в процессе естественного обновления. Вторичный защитный слой представлена в корневищах и клубнях большинства представителей многолетней флоры. Намного реже перидерма встречается у однолетних растений.

Принцип формирования вторичной покровной ткани выглядит следующим образом:

- Клетки феллогена подвергаются вычленению последовательными делениями по периклинальному принципу.

- Из каждой старой клетки образуется 3 новых структурных единицы, одна из которых является клеткой феллогена.

- Клетки феллогена повторно делятся по периклинальному типу, выдавливая наружу структурные единицы феллемы.

- Образуется внутренняя оболочка феллодерма.

Существует биологическая закономерность, что клеток феллемы всегда в 3 раза больше, чем аналогичных структурных единиц феллодермы. В процессе формирования вторичной покровной ткани молодые клетки оттесняются к периферическим частям растения, а затем проходят стадию природной дифференцировки.

Вторичная покровная ткань состоит из следующих частей, которые перечислены в таблице ниже.

| Строение перидермы | Характеристика структурных участков |

| Феллема | Пробка, которая состоит из совокупности отмерших клеток, заполненных воздушным пространством, смолистыми, либо же дубильными веществами. В процессе формирования этой структурной единицы перидермы происходит ее наложение на первичную покровную ткань с накоплением вещества суберин. Сверху на субериновую оболочку феллемы накладывается целлюлозный слой. |

| Феллоген | Меристема однослойного типа, покровная ткань камбий, которая сформирована из коротких клеток. В поперечном сечении структурные части феллогена таблитчаты. |

| Феллодерма | Состоит из клеток, которые внешне напоминают строение феллогена. Данная часть вторичной внешней оболочки содержит резерв питательных веществ, необходимых для поддержания функций однослойной меристемы. |

Клетки перидермы образуют радиальные ряды. У большинства растений вторичный защитный слой изолирован от окружающей атмосферы оболочкой феллемы. За счет этого в структуре перидермы образуются отдельные участки под названием чечевички. Это полости, обеспечивающие растению стабильный газообмен в условиях изоляции от кислорода.

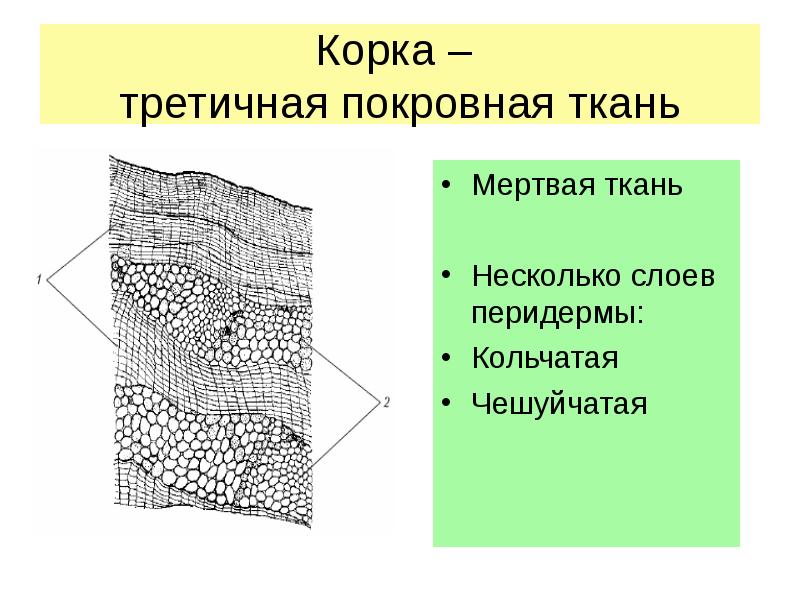

Третичная покровная ткань (корка)

Дополнительный слой внешней оболочки - это корка или ритидом. Данная часть растения представляет собой участки коры стебля, ствола, молодых побегов и старой корневой системы.

Корка состоит из первичной коры и флоэмы вторичного типа. Эти 2 вида тканей разграничены перидермой. По мере старения растения периферические участки корки опадают, а старая оболочка феллогена отмирает. Вместо отмерших клеток вдали от центра образуется новый слой ритидома. За счет этого бесконечного процесса растение обеспечивает внешнюю оболочку ствола и корневой системы несколькими слоями перидермы.

Активное омертвление клеток корки связано с отсутствием газообмена в ее структуре и полной водонепроницаемостью. По характеру заложения третичной покровной ткани выделяют ее следующие подвиды:

- Кольцевая корка. Встречается у винограда, ломоноса.

- Чешуйчатый ритидом. Характерен для дуба и сосны.

У кустарников образование третичного защитного слоя практически не происходит, так как из-за особенностей развития растений этого вида, сброс корки с их стеблей происходит очень быстро. Бук и некоторые другие древесные растения не имеют признаков образования корки.

Функции покровной ткани растений

Покровная ткань листа, стебля, молодых побегов и корневой системы выполняет следующее функциональное предназначение:

- защищает все части растения от инфекционных микроорганизмов и паразитов;

- предупреждает высыхание в жаркий период года;

- обеспечивает надежную теплоизоляцию в период похолодания или в сезон зимовки;

- принимает участие в газообмене, активируя специализированные участки в виде чечевичек (данный орган гарантирует насыщение покровных тканей растения даже в условиях их изоляции от окружающей среды);

- способствует герметизации стебля от проникновения избыточного количества влаги;

- обеспечивает газонепроницаемость тканей там, где попадание кислорода в структуру растения вызовет его гибель.

Наличие у растения 3 защитных слоев гарантирует ему полноценное развитие, устойчивость перед воздействием стрессовых факторов окружающей среды. Повреждение или преждевременное отмирание эпидермы, перидермы, корки вызывает болезнь и скорую гибель стебля.

Интересные факты

В таблице ниже представлены ответы на наиболее популярные вопросы из курса биологии, посвященного покровным тканям растений.

| Вопросы | Ответы |

| Толщина покровной ткани алоэ | 1 мм |

| Толщина покровной ткани кактуса | 1 мм |

| Толщина покровной ткани бегонии | 2 мм |

| Толщина покровной ткани гибискуса | 4 мм |

| Толщина покровной ткани папоротника | 3–4 мм |

| Толщина покровной ткани элодеи | 4 мм |

| Толщина покровной ткани одуванчика | 2 мм |

| Толщина покровной ткани ромашки | 1 мм |

| Толщина покровной ткани кувшинки | 2 мм |

Стебли, листья, корневая система и молодые побеги растений защищены слоем покровных тканей. Эпидерма, перидерма и корка - это три оболочки с общими функциями, направленными на сохранение растения от потери влаги, разрушения атмосферным воздухом, вымерзания, разложения инфекционными микроорганизмами.

Сертификат и скидка на обучение каждому участнику

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Описание слайда:

Покровные ткани

План

Общая характеристика покровных тканей.

Эпидерма. Основные эпидермальные клетки.

Устьичный аппарат, строение, типы, механизм устьичных движений.

Строение и функции кроющих и железистых трихом.

5. Перидерма. Чечевички, образование, функционирование.

6. Ритидом, образование, типы.

2 слайд

Описание слайда:

Покровные ткани – это наружные ткани, которые находятся на границе двух сред – внешней среды и внутренних тканей.

Основные функции:

- защита внутренних тканей от избыточного испарения, перегрева, и т.д.

- газообмен и транспирация т.е. связывают растение с внешней средой;

Дополнительные функции:

- выделительная или секреторная;

- опорная;

- ассимиляционная.

Типы покровных тканей:

- эпидерма, эпидермис или кожица;

- перидерма или пробковая ткань;

- корка или ритидом.

3 слайд

Описание слайда:

Характеристика покровных тканей.

Клетки соединены плотно без межклетников. Клеточные оболочки утолщены и могут видоизменяться. Связь с внешней средой осуществляется через устьица и чечевички. Сложные многофункциональные ткани.

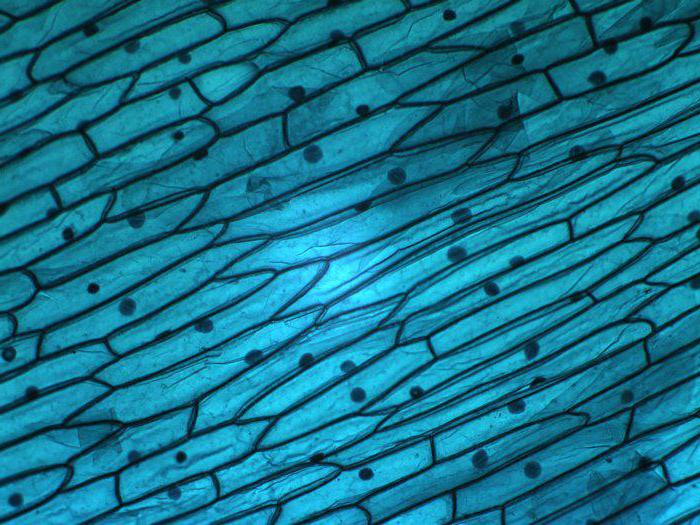

Эпидерма – первичная покровная ткань, образуется из протодермы, покрывает молодые растущие органы и листья.

Состоит из элементов:

- основные эпидермальные клетки, выполняющие защитную функцию;

- устьичный аппарат – осуществляет газообмен и транспирацию;

- волоски или трихомы;

Основные эпидермальные клетки расположены в один слой, очень плотно. Их форма повторяет форму органа. Боковые стенки извилистые, наружные толстые и инкрустированы жироподобным веществом кутином, при застывания которого образуется пленка – кутикула. Поверх нее может откладываться эпикутикулярный воск, придающий сизый налет. Кутикула и воск создают дополнительную защиту. Кутикула во влажную погоду проницаема для газов и жидкостей, а в сухую – нет.

Клетки эпидермы живые, содержат ядро и цитоплазму с органоидами. Хлоропласты менее фотосинтетически активные, лейкопласты встречаются реже, хромопласты располагаются в окрашенных органах. Крупная центральная вакуоль способна накапливать оксалат кальция, алкалоиды, пигменты.

Клетки могут окремневать, одревесневать, опробковевать или ослизняться.

4 слайд

Описание слайда:

5 слайд

Описание слайда:

Типы устьичных аппаратов.

– аномоцитный – околоустьичные клетки отсутствуют;

– анизоцитный –три околоустьичных клетки;

– парацитный – околоустьичные клетки расположены параллельно замыкающим;

– диацитный - околоустьичные клетки расположены перпендикулярно замыкающим.

Трихомы или волоски – это выросты эпидермальных клеток, образующие опушение.

Эмергенцы – образованы эпидермальными и нижележащими тканями (шипы розы, ежевики, малины).

Функции трихом:

защита от избыточного испарения и перегрева;

- защита от болезнетворных микроорганизмов, насекомых, животных;

- содействие опылению;

- выделение веществ;

- абсорбция воды.

Трихомы делятся на кроющие и железистые, одноклеточные и многоклеточные, простые и ветвистые,

Кроющие трихомы – неживые, заполнены воздухом.

Одноклеточные трихомы не отделены стенкой от клеток, которые их сформировали. По форме делятся на:

Сосочки или папиллы – это невысокие выросты клеток, создающие бархатистую поверхность лепестков.

Волоски – это нитевидные выросты клеток.

Имеются пузыревидные, крючковидные, разветвленные и др. типы волосков

Многоклеточные трихомы отделены стенкой от клеток, их сформировавших. Простые волоски неразветвленные. Ветвистые – разветвленные волоски могут быть различной формы: перистые, звездчатые, а также в виде чешуйки или пельтатного волоска, в виде диска.

6 слайд

Описание слайда:

Железистые трихомы – живые, участвуют в выделении веществ (смола, вода, эфирные масла, слизи и др.).

К одноклеточным относятся, например, жгучие волоски крапивы.

Многоклеточные волоски обычно головчатые. Имеют одно- или многоклеточную ножку, заканчивающуюся головкой, представляющей собой шаровидную клетку или группу клеток, покрытых кутикулой. В головке содержатся вместилища секретов, которые выделяется наружу путем просачивания через кутикулу или путем разрыва кутикулы.

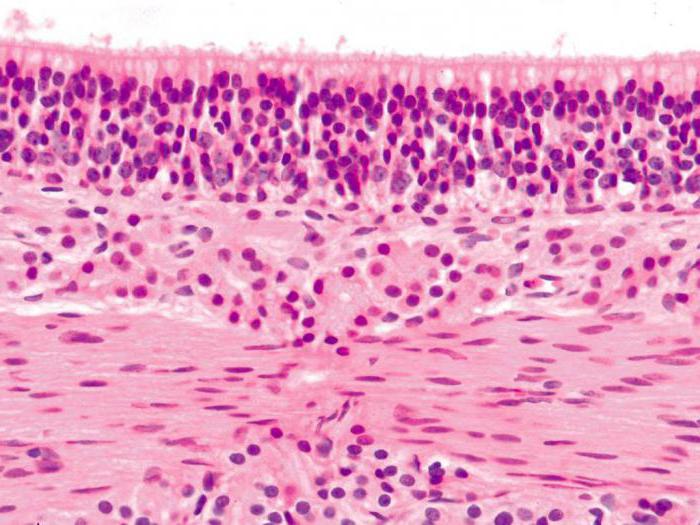

Вторичная покровная ткань

Стебли и корни древесных растений к концу первого года жизни покрываются вторичной покровной тканью – пробкой или феллемой. Она имеет коричневый или бурый цвет и шероховатая на ощупь.

В образовании участвует пробковый камбий или феллоген, который вычленяется из эпидермальных или субэпидермальных клеток, в результате их дедифференциации.

Клетки феллогена имеют табличную форму, делятся периклинально и отчленяют наружу клетки феллемы, а внутрь – феллодермы в соотношении 4:1. Феллема, феллоген и феллодерма составляют перидерму.

Клетки феллодермы живые, содержат запасные питательные вещества.

Клетки феллемы или пробки плотно прижаты, сплющены и расположены правильными радиальными рядами. Оболочки пропитываются суберином и воском, поры отсутствуют, протопласт отмирает, полость заполняется воздухом или дубильными веществами. Пробка водо- и воздухонепроницаема, а также обладает теплоизоляционными свойствами.

7 слайд

Описание слайда:

Газообмен между тканями и средой осуществляется через чечевички, имеющие вид бугорков или бородавочек.

Чечевички – это разрывы в пробке заполненные рыхло расположенными клетками. Их развитие начинается к концу первого года жизни. Под некоторыми устьицами клетки начинают усиленно делится, образуя массу паренхимных клеток – заполняющую или выполняющую ткань чечевички, которая приводит к разрыву эпидермы. Затем под ней закладывается феллоген чечевичек в виде вогнутой линзы и пополняет выполняющую ткань новыми клетками. Эти клетки округлые, тонкостенные, рыхло расположенные с большими межклетниками. Затем закладывается феллоген по всей окружности стебля, смыкаясь с феллогеном чечевичек, и начинает формировать перидерму. Чечевички оказываются погруженными в перидерму.

К концу вегетационного периода феллоген образует многослойный замыкающий слой из опробковевших клеток, который покрывает чечевичку снаружи. Газообмен снижается.

Весной деятельность феллогена возобновляется, образуются новые клетки чечевички, которые давят на замыкающий слой и разрывают его, усиливая вентиляцию.

8 слайд

Описание слайда:

Ритидом или корка

У большинства древесных растений с возрастом на стволах и толстых корнях формируется корка или ритидом. Корка образуется в результате многократного заложения феллогена во все более глубоких слоях коры. Возникающие новые слои пробки изолируют и обуславливают отмирание тканей коры, которые расположены снаружи от них.

Корка – это многослойное образование, состоящее из чередующихся отмерших слоев коры и перидермы.

Ритидом не растягивается при росте растения в толщину, в результате образуются трещины на дне которых располагаются чечевички. Наружные слои корки со временем слущиваются.

Ритидом бывает кольчатый или кольцевой, когда феллоген закладывается по окружности стебля сплошным кольцом и чешуйчатый – при котором феллоген имеет вид отдельных перекрывающихся участков.

Перидерма однодольных. У драцены, юкки, алоэ, финиковой пальмы образуется комплексная ткань, похожая на перидерму путем деления и опробковения периферических паренхимных клеток первичной коры.

Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

Ткань – это совокупность клеток, объединенных подобным строением и функциями, и межклеточного вещества. Из тканей образуются органы, которые, в свою очередь, формируют системы органов. Большинство многоклеточных организмов состоят из многих типов тканей.

Разнообразие

Наука, изучающая ткани (гистология), выделяет множество их типов.

- соединительная;

- мышечная;

- нервная;

- покровная ткань (эпителиальная);

Типы растительных тканей:

- образовательная (меристема);

- паренхима;

- покровная ткань;

- механическая;

- выделительная;

- проводящая.

Каждый из типов ткани объединяет несколько видов.

Разновидности соединительной ткани:

- плотная;

- рыхлая;

- ретикулярная;

- хрящевая;

- костная;

- жировая;

- лимфа;

- кровь.

- гладкая;

- поперечно-полосатая;

- сердечная.

- верхушечная;

- боковая;

- вставочная.

Виды механической ткани:

О разновидностях, структуре и функциях покровной ткани животных и растений мы поговорим более детально далее.

Особенности строения покровной ткани. Общая информация

Особенности строения покровной ткани обусловлены ее предназначением. Хотя существует и много разновидностей данного типа ткани, все они похожи.

В ней всегда большое количество клеток и мало межклеточного вещества. Структурные частицы расположены близко друг к другу. Строение покровной ткани также всегда предусматривает четкую ориентацию клеток в пространстве. Последние имеют верхнюю и нижнюю часть и всегда располагаются верхней частью ближе к поверхности органа. Еще одна особенность, которой характеризуется строение покровной ткани, заключается в том, что она хорошо регенерируется. Ее клетки живут недолго. Они способны быстро делиться, за счет чего ткань постоянно обновляется.

Функции покровных тканей

Прежде всего они играют защитную роль, отделяя внутреннюю среду организма от внешнего мира.

Также они выполняют обменную и выделительную функции. Часто покровная ткань снабжена порами для обеспечения этого. Последняя основная функция – рецепторная.

Один из видов покровной ткани у животных – железистый эпителий – выполняет секреторную функцию.

Покровные ткани растений

Существует три их типа:

- первичная;

- вторичная;

- дополнительная.

К первичным покровным тканям у растений можно отнести эпидерму и экзодерму. Первая находится на поверхности листьев и молодых стеблей, а вторая – на корне.

Вторичная покровная ткань – перидерма. Ею покрыты более зрелые стебли.

Дополнительная покровная ткань – корка, или ритидом.

Эпидерма: строение и функции

Главная задача этого типа ткани – обеспечить растению защиту от высыхания. Она появилась у организмов, как только они вышли на сушу. У водорослей эпидермы еще нету, однако у споровых растений она уже присутствует.

Клетка покровной ткани этого типа обладает утолщенной наружной стенкой. Все клетки плотно прилегают друг к другу.

У высших растений вся поверхность ткани покрыта кутикулой – слоем воска кутина.

Строение покровной ткани растений предусматривает наличие специальных пор – устьиц. Они необходимы для водо-, газообмена и регуляции температуры. Устьичный аппарат формируется специальными клетками: двумя замыкающими и несколькими побочными. Замыкающие клетки отличаются от других повышенным количеством хлоропластов. Кроме того, их стенки неравномерно утолщены. Еще одна особенность строения замыкающих клеток – большее количество митохондрий и лейкопластов с запасными питательными веществами.

Устьица у высших растений расположены на листьях, чаще всего на нижней их стороне, но если растение водное – на верхней.

Еще одна особенность эпидермы – наличие волосков, или трихом. Они могут состоять из одной клетки или из нескольких. Волоски могут быть железистыми, как, к примеру, у крапивы.

Перидерма

Этот тип покровной ткани характерен для высших растений, которые обладают одеревеневшим стеблем.

Перидерма состоит из трех слоев. Средний – феллоген – является основным. При делении его клеток постепенно формируется наружный слой – феллема (пробка), и внутренний – феллодерма.

Основные функции перидермы – это защита растения от механических повреждений, от проникновения болезнетворных организмов, а также обеспечение нормальной температуры. Последняя функция обеспечивается наружным слоем – феллемой, так как ее клетки заполнены воздухом.

Функции и строение корки

Она состоит из отмерших клеток феллогена. Дополнительная покровная ткань находится снаружи, вокруг перидермы.

Основная функция корки – защита растения от механических повреждений и от резких перепадов температуры.

Клетки этой ткани не способны делиться. Клетки же других тканей, находящихся внутри, делятся. Постепенно корка растягивается, за счет чего увеличивается диаметр ствола дерева. Однако данная ткань обладает достаточно низкой эластичностью, так как ее клетки обладают очень твердыми ороговевшими оболочками. В связи с этим вскоре корка начинает трескаться.

Покровная ткань у представителей фауны

Виды покровных тканей животных намного разнообразнее, чем у растений. Рассмотрим их подробнее.

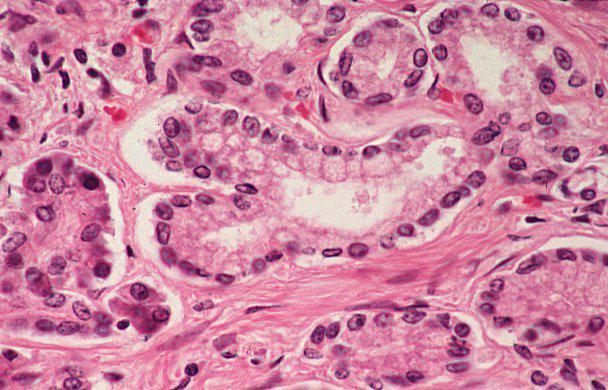

В зависимости от строения выделяют такие виды покровных тканей у животных: однослойный эпителий и многослойный. По форме клеток первый подразделяется на кубический, плоский и цилиндрический. В зависимости от функций ткани и некоторых особенностей ее строения различают железистый, чувствительный, реснитчатый эпителий.

Существует еще одна классификация эпидермиса – в зависимости от ткани, из которой он формируется в процессе развития эмбриона. По такому принципу можно выделить эпидермальный, энтеродермальный, целонефродермальный, эпендимоглиальный и ангиодермальный типы эпителия. Первый формируется из эктодермы. Чаще всего он многослойный, однако бывает и многорядным (псевдомногослойным).

Энтеродермальный образуется из энтодермы, он однослойный. Целонефродермальный формируется из мезодермы. Этот тип эпителия однослойный, он может быть кубическим либо плоским. Эпендимоглиальный – специальный эпителий, который выстилает полости мозга. Он формируется из нервной трубки эмбриона, является однослойным, плоским. Ангиодермальный образуется из мезенхимы, он находится на внутренней стороне сосудов. Некоторые исследователи относят эту ткань не к эпителиальным, а к соединительным.

Строение и функции

Особенности покровной ткани животных заключаются в том, что клетки расположены очень близко друг к другу, межклеточное вещество почти отсутствует.

Еще одна черта – наличие базальной мембраны. Она формируется за счет деятельности клеток покровной и соединительной тканей. Толщина базальной мембраны составляет около 1 мкм. Она состоит из двух пластинок: светлой и темной. Первая представляет собой аморфное вещество с низким содержанием белков, богатое ионами кальция, которые обеспечивают связь между клетками. Темная пластинка обладает большим количеством коллагена и других фибриллярных структур, которые обеспечивают прочность мембраны. Кроме того, в темной пластинке содержатся фибронектин и ламинин, которые необходимы при регенерации эпителия.

Многослойный эпителий имеет более сложное строение, чем однослойный. Например, эпителий толстых участков кожи состоит из пяти слоев: базального, шиповатого, зернистого, блестящего и рогового. Клетки каждого слоя обладают разным строением. Клетки базального слоя отличаются цилиндрической формой, шиповатого слоя – в форме многоугольника, зернистого – ромбовидные, блестящего – плоские, рогового – отмершие чешуйчатые клетки, наполненные кератином.

Функции эпителиальной ткани – это защита организма от механических и термических повреждений, от проникновения возбудителей заболеваний. Некоторые виды эпителия обладают специфическими функциями. Например, железистый отвечает за выделение гормонов и других веществ, таких как ушная сера, пот, молоко и другие.

Местонахождение разных видов эпителия в организме

Для раскрытия этой темы представляем таблицу.

| Тип эпителия | Местонахождение |

| Плоский | Полость рта, носоглотки, пищевода |

| Цилиндрический | Внутренняя сторона желудка, кишечника |

| Кубический | Канальцы почек |

| Чувствительный | Полость носа |

| Реснитчатый | Дыхательные пути |

| Железистый | Железы |

| Многослойный | Верхний слой кожи (кожица, эпидермис) |

Некоторые из этих видов обладают специфическими функциями. Например, сенсорный эпидермис, находящийся в носу, отвечает за одно из пяти чувств – обоняние.

Выводы

Покровные ткани характерны как для растений, так и для животных. У вторых они гораздо разнообразнее, имеют более сложную структуру и выполняют больше функций.

Покровные ткани растений бывают трех видов: первичные, вторичные и дополнительные. Первичные характерны для всех растений, кроме водорослей, вторичные – для тех, стебель которых частично деревенеет, дополнительные – для растений с полностью одеревеневающим стеблем.

Покровные ткани животных называются эпителиальными. Существует несколько их классификаций: по количеству слоев, по форме клеток, по функциям, по источнику формирования. Согласно первой классификации, существует однослойный и многослойный эпителий. Вторая выделяет плоский, кубический, цилиндрический, реснитчатый. Третья – чувствительный, железистый. Согласно четвертой, существует эпидермальный, энтеродермальный, целонефродермальный, эпендимоглиальный и ангиодермальный эпителий.

Основное предназначение большинства видов покровной ткани и у животных, и у растений – обеспечение защиты организма от любых воздействий внешней среды, регуляция температуры.

Биология

Покровная ткань находится на поверхности всех органов растения. Чаще всего она состоит из расположенных максимально близко друг к другу живых клеток, а иногда и из мертвых. Покровная ткань растений предназначена для защиты организма от неблагоприятных условий окружающей среды, например, механических повреждений, резких температурных перепадов и т. д. С ее строением и выполняемыми функциями стоит познакомиться подробнее.

Особенности строения

Так как покровные ткани призваны защитить внутреннюю среду растительного организма, то их строение имеет определенные нюансы. Чтобы создать надежный барьер, клетки плотно примыкают друг к другу. Кроме того, они лишены межклетников. К покровной ткани относится три типа — первичная, вторичная и третичная.

Эпидерма и ризодерма

Ризодерма и эпидерма являются первичными покровами растительных организмов. Первый тип ткани располагается на корнях. Его главной задачей является абсорбция воды с растворенными в ней минеральными веществами из почвы. Ризодерму составляют тонкостенные клеточки. При этом их внутриклеточное вещество довольно густое и содержит большое количество митохондрий.

Эпидерма покрывает побеги, которые еще не завершили свой рост. Этот покров формируется из верхушечных меристем. Первичная ткань появилась у растений после того, как они вышли из водной стихии на сушу. Это связано с необходимостью удерживать воду.

Строение эпидермы довольно сложное. В состав этой ткани входит несколько типов клеток. Среди них наибольший интерес представляют следующие:

- замыкающие клетки устьиц;

- эпидермальные;

- трихомы.

Первый тип клеток формирует устьичный аппарат. Замыкающие клетки обладают способностью изменять свой объем. Днем, когда в растении активно протекает процесс фотосинтеза, замыкающие клеточные структуры насыщаются продуктами этой реакции — крахмалом и сахарами. В результате клетки начинают притягивать воду из побочных клеточек и принимают бобовидную форму. Это приводит к открытию устьица. В ночное время вода уходит из замыкающих клеток, что приводит к уменьшению показателя напряженности их оболочек (тургора). В итоге устьичная щель смыкается.

Вторая группа клеток характеризуется минимальным количеством межклеточного вещества. Кроме этого, они расположены вплотную. Их основной задачей является предотвращение контакта внутренней среды организма с внешней. Чаще всего в них хлоропласты заменены лейкопластами.

Наружная поверхность эпидермы покрыта кутикулой. Это особое вещество, напоминающее воск. Оно отличается высокой устойчивостью к воздействию гидролитических ферментов и болезнетворных микроорганизмов.

Трихомы представляют собой различные по форме и размерам наросты клеточных структур эпидермы. Это могут быть щетинки, волоски или чешуйки. Трихомы в зависимости от выполняемых функций делятся на два типа:

- кроющие — предотвращают перегрев тканей листочка, а также замедляют процесс испарения влаги;

- железистые — в них скапливается особая жидкость — секрет, например, у крапивы.

Вторичный покров

Со временем вторичная ткань (перидерма) заменяет эпидермис. Она состоит из нескольких слоев. Основным среди них является камбий (феллоген). Во время деления часть молодых клеточек камбия выходит наружу, формируя тем самым феллему. Другие же перемещаются внутрь, создавая феллодерму. Сначала клетки феллемы имеют тонкую мембрану. Однако с течением времени их стенки начинают грубеть и наполняться воздухом.

Слой перидермы подвержен постоянным изменениям. В этой ткани появляются межклетники. Это пространства, которые возникают в результате гибели или деления соседних клеток. Объединяясь, межклетники формируют систему внутренних ходов, которые соединены с наружной средой чечевичками для газообмена. Перед началом зимы они закрываются тонкой пленочкой. После наступления теплых дней она разрушается, и растение начинает активно осуществлять процесс газообмена.

Третичная ткань

Третичный покров (корка или ритид) присутствует только у многолетних древесных представителей флоры. Она содержит чередующиеся участки перидермы и проводящих тканей. Толщина пробки ежегодно увеличивается. Это обусловлено сезонным образованием нового слоя перидермы. Постепенно новые клетки оттесняют старые на периферию. В результате они изолируются от других тканей и отмирают.

Мертвые клетки не способны растягиваться либо расти. Однако во внутренних слоях эти процессы продолжают активно протекать. Это приводит к увеличению диаметра столба. Корка постепенно огрубевает и трескается.

На некоторых деревьях места перехода третичного покрова во вторичный можно легко заметить на рисунке. Например, у березы перидерма белого цвета сменяется корой темного оттенка.

Выполняемые функции

Познакомившись с особенностями строения покровной ткани, следует узнать, какие функции она выполняет. Каждый ее тип предназначен для решения определенных задач. При этом есть у них и общие функции. Среди них можно выделить:

- предотвращает высыхание растения;

- является барьером для патогенных микроорганизмов;

- защищает внутреннюю среду от проникновения радиации;

- регулирует обменные процессы;

- защищает от механических повреждений;

- реагирует на внешние раздражители.

Выполняемые функции каждым типом покровной ткани приведены в таблице:

| Вид покрова | Функции |

| Эпидермис | Обеспечивает связь с внешней средой обитания и замедляет процесс испарения влаги. |

| Перидерма | Защищает растение от проникновения вредителей. |

| Корка | Предохраняет от механических повреждений. |

Покровные ткани характерны не только для растений, но и для животных. При этом у представителей фауны они отличаются более сложным строением и функционалом.

У всех растительных организмов (кроме водорослей) имеются первичные ткани. Вторичные характерны лишь для тех, у которых стебель частично подвержен одеревенению. Третичные покровные ткани можно встретить только у древовидных форм.

Читайте также: