Список судов торговый флот ссср

Обновлено: 31.05.2024

Самой масштабной, полной героических свершений, выдающихся успехов и обидных неудач страницей в славной истории советского флота навсегда останется холодная война. Великое, не имеющее в истории аналогов по географическому размаху, военно-политическому напряжению усилий и длительности соперничество между двумя супердержавами — Соединёнными Штатами Америки и Советским Союзом — происходило на всех морях, океанах и континентах. С марта 1946 г. по декабрь 1991 г. любое действие одной стороны, целью которого было расширение своей сферы влияния в мировом масштабе, немедленно вызывало противодействие другой. Каждый такой эпизод, на первый взгляд рядовой, мог привести к глобальной ракетно-ядерной войне супердержав с непредсказуемыми для всего человечества последствиями. Это понимали все — от первого лица государства до солдата или моряка, потому все участники холодной войны выясняли отношения скорее в локальных конфликтах, чем непосредственно своими руками.

Строительство флота после войны

Военно-морской флот СССР (далее — ВМФ) в годы холодной войны стал самым универсальным и действенным элементом государственной политики и военной стратегии. Однако если Военно-морские силы США (далее — ВМС) вступили в эту войну самыми сильными в мире (совокупная мощь флотов других государств и близко не достигала американской), то СССР пришлось отстраивать свой ВМФ после Великой Отечественной заново. Ставилась задача сделать его равноправным противником американскому флоту. Для страны, которая в самой страшной в истории человечества войне потеряла 27 млн своих граждан и чуть ли не половину экономики и инфраструктуры (для сравнения: в США погибло 404 000 человек, а объем производства с 1939 по 1945 г. увеличился в 3,5 раза, составляя 40 % мировой экономики), сделать это было архисложно.

Советский Союз в Великую Отечественную получил богатый опыт ведения войны на суше. Однако Сталин понимал, что его страна обязана иметь флот, соответствующий статусу мировой державы, каковой СССР становился после разгрома гитлеровской Германии. Поскольку на море в основном сражались американцы и англичане, представления советского руководства, каким должен быть современный флот, не соответствовали реалиям времени. Вот почему в 1946 г. была принята довоенная программа строительства флота 1937-1947 гг. В ней упор делался на строительство линкоров и крейсеров, несмотря на то, что Вторая мировая показала: на первый план вышли авиация и авианосцы. Первоначальный вариант программы, абсолютно неподъемный для промышленности СССР, разработал советский военно-морской теоретик адмирал Лев Михайлович Галлер (1883-1950). Сталин принял его предложения, но сильно сократил количество предполагаемых к постройке кораблей.

Летчик-истребитель Северного флота Ю. А. Гагарин. В. П. Яркин. 2007. Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург. Будущий первый космонавт планеты на заре своей карьеры на самолете МиГ-17Ф готовится прикрывать с воздуха корабли Северного флота

По-прежнему основой флота были мощные артиллерийские корабли, только теперь не линейные, а тяжелые (линейные, по сути) и легкие крейсеры. Многочисленные строящиеся эскадренные миноносцы и сторожевые корабли имели недостаточную дальность плавания, артиллерия главного калибра не являлась универсальной (то есть та, которая могла бить и по кораблям, и по берегу, а самое главное, по авиации с большой дальности), зенитное и противолодочное вооружение было слабым. Удивительно, но собственный опыт (гитлеровская авиация потопила чуть ли не половину советских кораблей) игнорировался. Возможно, потому, что воевать собирались не у берегов Америки, как однажды выразился Сталин, а под прикрытием собственной береговой авиации. Следовательно, в строительстве авианосцев нет необходимости, так же как не было нужды увеличивать дальность плавания кораблей, ведь истребитель — лучшая зенитка, он должен быть исключительно береговым, как показал опыт Второй мировой.

Однако отныне главным противником стали ВМС США. Бороться с ними должны были многочисленные подводные лодки, которых запланировали построить 1200 единиц (100 малых, 900 средних и 200 больших). Это стало калькой не совсем удачного опыта ведения подводной войны у немцев. Дело в том, что успехи их подлодок впечатляли союзников, равно как и шокировали новейшие проекты гитлеровских субмарин, появившиеся в конце Второй мировой, из-за чего в послевоенный период немецкие конструкции копировались. С 1943 г. гитлеровские подводные лодки стали уязвимы, поскольку не имели прикрытия собственной авиации и надводного флота, а союзники начали побеждать благодаря активному и массовому применению авиации и новейших гидроакустических систем. Несомненно, ставка гитлеровцев на одни субмарины была порочной. Почему Сталин взял на вооружение этот опыт, историки спорят до сих пор.

Типичный корабль сталинской программы 1946 г. — эскадренный миноносец проекта 30-бис. Таких кораблей было построено 70 единиц, для начала 1950-х гг. они годились разве что для учебных целей и поддержки войск на берегу, поскольку главная артиллерия была неуниверсальной, зенитное и противолодочное вооружение слабым, котлы и механизмы устаревшими, гидроакустика примитивной

Таким образом, в разрушенной страшной войной стране, голодной, но гордой развернулось не имеющее аналогов в мире строительство военно-морского флота. Его темпы поражали западных аналитиков: каждые 5 дней ВМФ СССР получал по новой подводной лодке.

Эпоха Горшкова

Подводные силы

Главной ударной силой ВМФ СССР весь период холодной войны были подводные лодки. Первые их проекты для массового строительства стали подготавливать в блокадном Ленинграде еще в 1943 г. Но это были лишь слегка доработанные довоенные конструкции, а потому развития они не получили. В серию вошли подводные лодки, проекты которых включали оригинальные идеи советских конструкторов (в частности, концепцию единого двигателя С. Г. Базилевского) и материалы немецкого подводного кораблестроения (система работы дизелей под водой: более обтекаемые формы корпуса и надстройки с целью превосходства подводных элементов — скорости, дальности и длительности подводного плавания — над надводными).

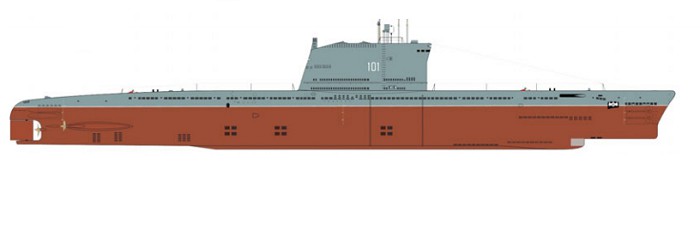

Силуэт подводной лодки с баллистическими ракетами проекта АВ611. Подводная лодка Б-73. В октябре 1959 г. именно с такой субмарины состоялся первый в истории пуск баллистической ракеты

Массовое строительство

Дизельная подводная лодка проекта 613 постройки 1950 г. — представитель самой массовой серии послевоенных подводных лодок

Вызывающие страх

Один из самых мощных за всю историю легких крейсеров — американский USS Des Moines (CA-134). Именно на нем президент США Д. Д. Эйзенхауэр был атакован советской ДЭПЛ С-360

Великолепная советская большая дизель-электрическая подлодка проекта 641 в надводном положении на полном ходу

Карибский кризис

Атомарины

Производство атомарин в СССР набирало гигантские обороты, и к концу 1980-х гг. для советского флота были построены:

Безрезультатные поиски

Советские подлодки американцы пытались обнаружить по всем известным им маршрутам. Безрезультатно. Ведь наши лодки пошли севернее Гренландии, под покровом льдов и в полном отдалении от маршрутов торгового и военного судоходства, туда, где до них под водой никто не ходил. Причем шли на немыслимых скоростях — 20-30 узлов (сказалась практическая реализация концепции Горшкова — сначала в океан научный флот, а потом военный) и появились вскоре в Саргассовом море у американской военно-морской базы Гамильтон, но не поодиночке, а создав у берегов США завесу подводных лодок. Дав себя обнаружить, лодки 33-й дивизии быстро оторвались от преследования и благополучно вернулись на базу.

По воспоминаниям командиров советских подлодок, американцы создали такую плотность противолодочных сил, что даже подвсплыть на минуту для проведения сеанса экспресс-связи и забора воздуха было невозможно. Но, тем не менее, подвсплывали, давали радиограммы-молнии и набирали воздух, а заодно и сверяли свой курс по небесным светилам. Для противодействия противолодочным силам США экипажи советских подлодок применяли секретные и новейшие приборы постановки помех.

Результаты операции ввели американских адмиралов в шок. Им стало ясно: в случае войны советские атомные подлодки, в том числе и с ядерными ракетами, появятся там, где их никто не ждет, и так быстро, что никакие меры противодействия ни на выходе из базы, ни на переходе морем-океаном, ни вблизи своего побережья предпринять будет просто невозможно. Это была сокрушительная победа флота Горшкова в холодной войне.

Надводные силы

Сталинская программа 1946 г. отводила надводному флоту главенствующую роль. Хрущёв ставку делал на подлодки. При Брежневе старались при первостепенном развитии подводного флота должное внимание уделять и надводной составляющей, создавая океанский и сбалансированный флот. Результат не замедлил сказаться. ВМФ СССР получал разные корабли и катера — и те, что опередили время, и те, что уже на стадии проектирования считались устаревшими. Советский надводный флот, выйдя в океан, стал постоянно маячить на глазах у командующих и моряков американских и натовских эскадр. Однако все по порядку.

Эсминцы проекта 56 благодаря своей восхитительной мореходности (наверное, самой лучшей в истории мирового кораблестроения), а также универсальности стали настоящими рабочими лошадками советского флота во всех морях и океанах. Примеров их успехов много, но ограничимся одним.

Корабли новой эпохи

С конца 1950-х гг. ВМФ СССР стал пополняться кораблями абсолютно новой концепции, соответствующей реалиям холодной войны. Теперь на повестке дня было создание кораблей, которые могли бы бороться с атомными подводными лодками противника на всех морях и океанах и бить авианосные и десантные соединения врага как в открытом море, так и у своего побережья противокорабельными ракетами — оружием, приоритет в создании и применении которого советским флотом неоспорим.

Выход в океан — подготовка вертолета к поиску. Л. П. Байков. 1974. Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург

Самая мощная универсальная корабельная артиллерийская система современности — 130-миллиметровая спаренная артустановка АК-130

Группа матросов Дважды Краснознаменного Балтийского флота во главе с заместителем командира по политической части капитаном III ранга В. Саблиным изолировала офицеров и, выведя корабль из парадного строя в Рижской гавани, попыталась перейти в Ленинград, где Саблин планировал обратиться к советскому народу с речью, обличающей антинародную сущность режима Брежнева. Случилось это 8 ноября 1975 г. Корабль был обстрелян с воздуха бомбардировщиком Як-28И, остановлен, после переведен на Тихоокеанский флот, а зачинщик мятежа расстрелян.

Авианесущие крейсеры

Ракетные корабли

Берега же Отечества с 1959 г. защищают ракетные катера и их увеличенная версия — малые ракетные корабли. Сейчас оба класса слились в один, и российские специалисты заявляют о неперспективности их дальнейшего развития, поскольку противокорабельные ракеты уже бьют на 100-200 км, а вот обнаружить на таких дистанциях противника без вертолета нереально. Поэтому в новой России этот класс заменяется корветами. Однако за Советским Союзом навсегда закреплено первенство в создании и применении ракетных катеров.

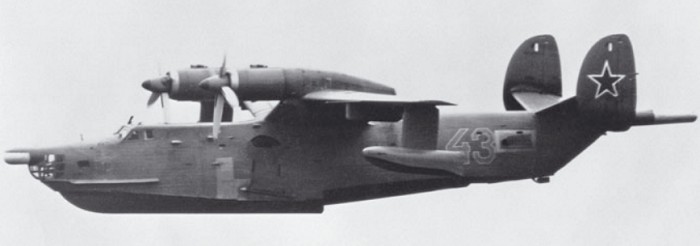

Морская авиация

Когда у Ньюфаундленда эскадра отрабатывала прорыв, она была обнаружена советскими дальними самолетами-разведчиками Ту-95РЦ. Случилось это 13 сентября. Через неделю уже флотские разведчики Ту-16Р заметили силы НАТО южнее Исландии в момент, когда обе авианосные группы соединились и на полной скорости стали идти на северо-восток — в сторону советских берегов.

Тогда командование 5-й Морской ракетоносной авиационной дивизии Северного флота решило провести свои учения. Исполняющий обязанности командующего авиации флота, советский адмирал Г. М. Егоров (будущий командующий Краснознаменным Северным флотом) дал добро, и 21 сентября, во второй половине дня, более 30 ракетоносцев Ту-16К-10 в обеспечении самолетов разведки Т-16Р, постановки помех Ту-16РР и указателей целей Ту-16РЦ поднялись в воздух. Проведя несколько часов над океаном, самолеты разделились на 3 группы, ушли на малые высоты и условно атаковали корабли противника с разных направлений, сблизившись с ними на дальность ракетного пуска 160 км. Моряки НАТО обнаружили самолеты, когда их корабли были уже облучены радарами так и не выпущенных ракет.

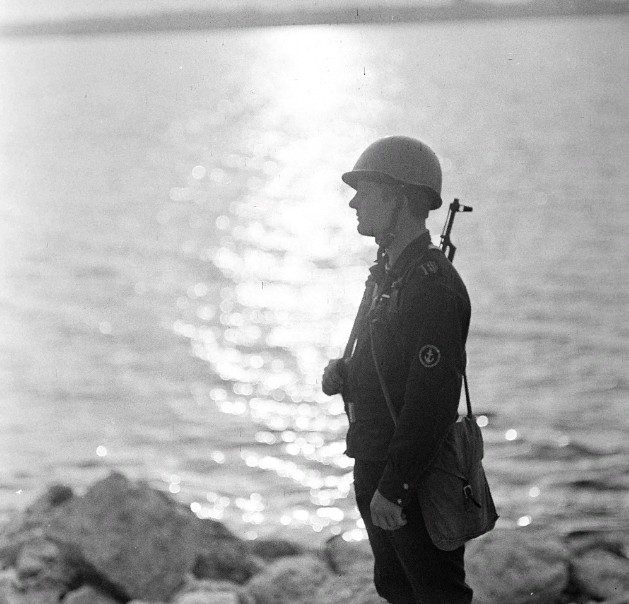

Морская пехота

Рассказ о послевоенном советском флоте был бы неполон без его маленькой, но самой боевой составляющей — морской пехоты, история которой волнообразна. При Сталине ее попытались сделать очень сильной береговой структурой флота, которая могла бы и базы свои защитить, и на вражеском побережье плацдарм успешно захватить. Потому к 1953 г. советская морская пехота насчитывала 1 дивизию, 4 бригады, 1 полк и 11 отдельных батальонов, а также 2 танковых и 15 пулеметных батальонов.

При Хрущёве она была ликвидирована. Считалось, что в условиях глобальной ядерной войны будет не до морского десанта. Однако уже в середине 1960-х гг. пришло понимание того, что ядерной войны может и не быть, а иметь хорошо подготовленные подразделения, которые на кораблях можно доставить в любую точку планеты и высадить на любое побережье с надеждой на выполнение поставленных задач, необходимо. Особенно ясно это стало в октябре 1973 г.

Выводы были сделаны быстро, на 3 флотах создали по бригаде морской пехоты, а на Краснознаменном Тихоокеанском — 55-ю дивизию. Кроме того, сформировали морские разведывательные пункты — секретный и прекрасно подготовленный морской спецназ. Специалисты НАТО очень высоко оценивали советскую морскую пехоту, считая ее самой профессиональной и сильной частью Вооруженных сил СССР. В 1977 г. было доказано, что она лучшая из лучших.

Эвакуация советских граждан из Сомали

В 1977 г. армия государства Сомали, которое было с 1964 г. союзником СССР, напала на соседнюю Эфиопию, тоже советского партнера (с 1974 г.). Не вдаваясь в подробности этого во многом бессмысленного конфликта, в котором правительство СССР и Кубы поддержало по до сих пор не ясным причинам Эфиопию, отметим следующее. Разозленный такой предательской позицией советского руководства, президент Сомали Сиад Барре (в разговоре с Л. И. Брежневым цитировал А. С. Пушкина) разорвал 13 ноября все отношения с СССР и потребовал от 2000 советских специалистов и советников в течение 3 дней покинуть страну. Столь короткие сроки объяснялись просто — Барре стремился сохранить построенную Советским Союзом для своих же кораблей и атомных подводных лодок базу в Бербере, поскольку за 3 дня эвакуировать ее было нереально.

Достоинства и недостатки ВМФ СССР

К началу 1991 г. Военно-морской флот Советского Союза достиг зенита своего могущества. По численности и боевой мощи он находился на втором месте в мире после ВМС США, хотя по ряду параметров занимал лидирующие позиции. ВМФ СССР обладал крупнейшим подводным флотом и флотом кораблей и катеров с динамическими принципами поддержания над водой. Советская морская ракетоносная авиация, вооруженная уникальными сверхзвуковыми тяжелыми ракетами, была непревзойденной — ее соединения могли потопить все, что плавает, практически в любой точке Мирового океана.

Основа советской морской ракетоносной авиации — средний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М (уже в раскраске ВВС России). Даже по современным меркам сбить такой самолет практически невозможно

Технологии, которые применялись в строительстве советских кораблей, катеров, самолетов и их оружия, по своим характеристикам и сейчас оставляют многие западные аналоги далеко позади.

ВМФ СССР имел и существенные недостатки. Во-первых, он был несбалансированным по своему составу. Так, на 285 подводных лодок приходилось всего 140 боевых надводных кораблей основных классов, то есть в соотношении 1:0,40 (для сравнения: ВМС США — 1:1,5; Великобритания —1:1,76). Несмотря на то что советские субмарины ходили быстрее и погружались глубже, в случае большой войны они вынуждены были бы действовать абсолютно самостоятельно, без прикрытия иных сил флота.

Самая быстрая в истории человечества советская атомная подводная лодка К-222 проекта 661. Ей принадлежит рекорд подводной скорости хода — 44,9 узла

В СССР для получения нужной информации использовали экипажи гражданских судов

Военно-морская разведка включает в себя несколько направлений. Это радиоразведка, работа военно-морских атташе, агентурная разведка . Во второй половине ХХ века в СССР было еще одно направление – проведение разведки с помощью экипажей торговых и рыбопромысловых судов. В статье мы расскажем об этой малоизвестной стороне работы военно-морской разведки.

Начало

В 30-е годы, Иностранный отдел ОГПУ, а потом НКВД, активно пользовались советскими торговыми судами для доставки разведчиков-нелегалов в Европу и США. До начала Великой Отечественной войны разведка использовала грузовые суда только для этой цели. Это объяснимо. Торговых судов было не очень много, а рыболовный флот работал вблизи своих берегов, и в иностранные порты не заходил.

Самый масштабный в новейшей истории военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля, однако из-за коронавируса посмотреть его можно будет лишь по телевизору.

Это всё не могло не радовать военно-морскую разведку. Разведчики получали практически официальный допуск для визуальной разведки в порты, которые раньше были для неё труднодоступны, или невозможны.

Морской разведывательный пункт в пароходстве

Новой возможностью стали пользоваться настолько активно, что вскоре возникла необходимость как то упорядочить этот процесс. Было принято решение на базе Черноморского морского пароходства (ЧМП) в Одессе создать морской разведывательный пункт – МРП. Одной из задач этого МРП стало ведение разведки в интересах ВМФ с помощью гражданского ведомства – ЧМП. В пароходстве был создан отдел информации, в котором работали офицеры военно-морской разведки. Их задачей было анализ информации, где находятся торговые суда. Это было необходимо для оптимизации распределения задач разведки между капитанами торговых судов пароходства. Важно было так спланировать маршруты теплоходов, чтобы ни у кого не возникло подозрение, что какое-то торговое судно выполняет задания разведки.

К делу подошли с размахом. Было принято решение сформировать на теплоходах, регулярно заходящих в иностранные порты судовые разведывательные группы. В СРГ входили капитан, один из помощников капитана, радист и кто-то из команды, который умел хорошо фотографировать. От всех членов СРГ получали письменное согласие на работу в интересах военно-морской разведки. Фотограф получал хороший японский фотоаппарат.

Обычное задание СРГ – визуальная разведка по курсу теплохода, фотографирование побережья, панорамное фотографирование портов, и, если получится, военно-морских баз по маршруту следования теплохода. Как говорилось выше, маршруты теплоходов, работающих не на регулярных линиях, были непредсказуемы, и часто включали порты, которые были интересны морской разведке. Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Любые суда, в том числе и гражданские, имеет право на экстерриториальность. Иными словами фотографирование с борта теплохода в иностранном порту международными договорами не запрещалось. Естественно, съёмку не надо было афишировать, а делать это скрытно – например, из каюты через иллюминатор. Для съёмок побережья фотографы СРГ проходили специальное обучение. Полученные материалы передавались из рук в руки офицеру разведки по прибытию теплохода в порт приписки – Одессу.

Для Запада это всё, конечно, тайной не являлось. В западных газетах писали, что на каждом прибывшем в иностранный порт советском судне (в не зависимости от того, торговое судно, или рыболовецкий траулер) имеются несколько человек, связанных с разведслужбами. Но, судя по всему, смирились с этим, так как противостоять такой фоторазведки было невозможно. В иностранных портах просто старались ставить советские суда к причалам таким образом, чтобы сделанные с низ фотографии имели минимальную информационную ценность.

Опыт работы 160-го МРП в Одессе оказался положительным, и командование военно-морской разведки приняло решение о создание ещё трёх таких МРП в гражданских пароходствах на северном, западном и тихоокеанском направлениях. О важности работы СРГ говорит тот факт, что в 70-х годах главным источником информации по оперативному освещению обстановки в Проливной зоне (пролив Босфор – Мраморное море – пролив Дарданеллы) и в Гибралтарском проливе были СРГ на торговых и промысловых судах СССР. С помощью многократного фотографирования отслеживалась деятельность турецкого флота в Проливной зоне и состояние военно-морских баз в Проливах. В то время Проливную зону ежедневно пересекали 10-15 советских торговых и рыбопромысловых судов. Турецкая сторона считала, что она фиксирует все советские корабли и суда, проходящие проливами, но верно было и обратное. Турецкий флот в проливах был под постоянным наблюдением. Разведка флота имела возможность практически в ежедневном режиме мониторить обстановку в европейских портах стран НАТО. Если говорить о 160-м МРП, то в его архивах были качественные фотопанорамы всех портов Средиземного моря от Гибралтара до Хайфы и от Венеции до Порт-Саида.

Примеры работы СРГ

Были и сложные операции с привлечением СРГ Для Черноморского флота была важна информация о турецких подводных лодках в Чёрном море. Тогда это были подводные лодки постройки ФРГ. Их отличительной чертой была малошумность, что делало слежение за ними сложной задачей. Было известно, что для этих лодок строится база-укрытие в устье реки Бартын. Разведка Черноморского флота определила суда Азовского морского пароходства, зафрахтованные турецкими компаниями для перевозки крупной партии цемента в порт Амасра. На одном из таких судов была сформирована СРГ. Теплоход загрузился цементом, пришел в порт Амасра, а потом, в сопровождении представителя турецкой компании зашел в устье реки Бартын. Точное местоположение базы, ход строительства и характеристики базы-укрытия были установлены.

Заключение

Два вопроса касались военно-морского флота:

- Раздел трофейного имущества флотов Германии и Италии

- Уничтожение трофейного химического оружия

В этих переговорах участвовали от СССР Главнокомандующий группой Советских войск в Германии маршал Г.К.Жуков и Нарком ВМФ адмирал флота Кузнецов Н.Г.

Жуков Г.К. и Кузнецов Н.Г. в Германии

Вечером 31 июля собралось совещание старших морских начальников — членов делегаций. В нем принял участие Н. Кузнецов, который председательствовал, а также адмиралы флота Э. Кинг (США) и Э. Канингхэм (Великобритания), присутствовали дипломатические советники и флотские эксперты.

После длительных споров по конкретным кораблям адмирал флота Кузнецов предложил разделить все корабли на три приблизительно равноценные группы, а затем тянуть жребий. Это предложение было принято всеми участвующими сторонами.

Советскую сторону после принятия конкретного предложения представляли адмирал Левченко Г.И., и инженер-контр-адмирал Алексеев Н.В. (технический аппарата советской делегации составлял 14 человек).

Английскую делегацию возглавляли адмиралы Д.Майлс и В.Перри.

Американскую делегацию возглавлял вице-адмирал Р.Гормли и коммандор Х.Рэп.

Созданная комиссия разделила все трофейные корабли на две части. В этой комиссии участвовали от советской стороны инженер-контр-адмирал Алексеев Н.В. и инженер-капитан 1 ранга Головин В.И., от английской стороны лейтенант-коммандер Г.Ваткинс и от американской стороны кэптен А. Граубарт.

Комиссия уточнила списки всех кораблей и разбила их на три группы: А – корабли, не требующие ремонта, Б – недостроенные, поврежденный или затопленные корабли, С – корабли, подлежащие уничтожению, из-за сильных повреждений.

Работа комиссии продолжалась до середины сентября. Члены комиссии за это время смогли осмотреть только 30% всех кораблей.

После длительных споров немецкий и итальянский флота были разделены между заинтересованными сторонами. Позднее по такому же принципу был разделен между союзниками и японский флот. Также в состав ВМФ СССР вошли корабли Румынии, Болгарии, Австрии, Финляндии, захваченные в портах этих государств.

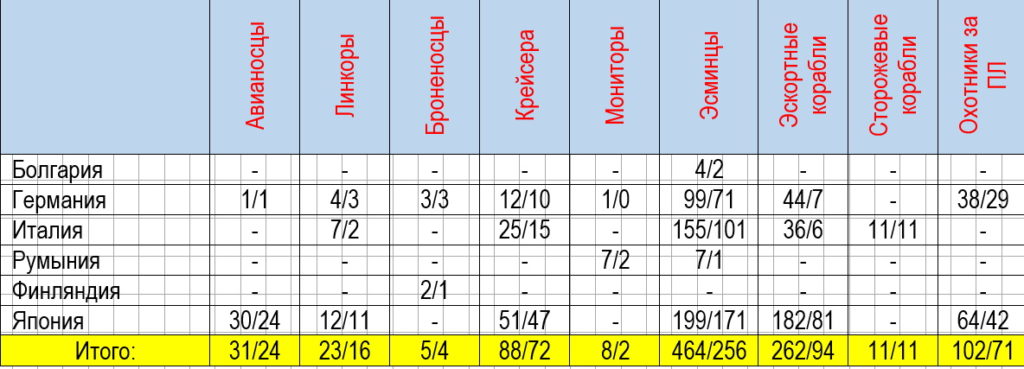

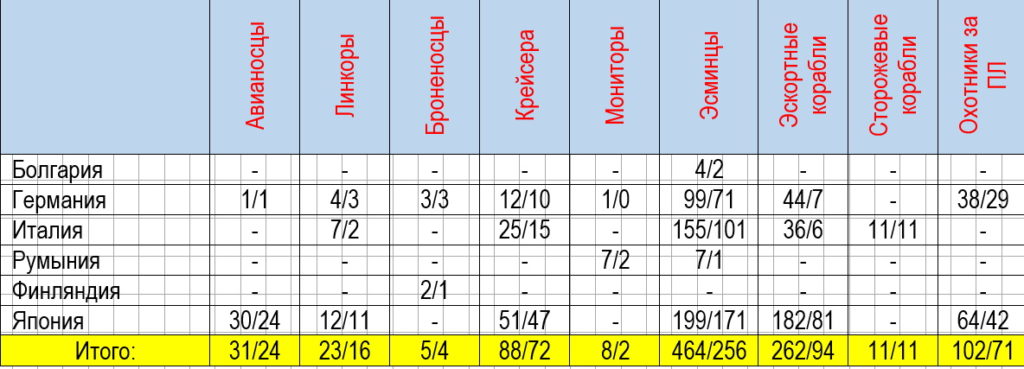

Большие корабли гитлеровской коалиции (всего кораблей/погибли)

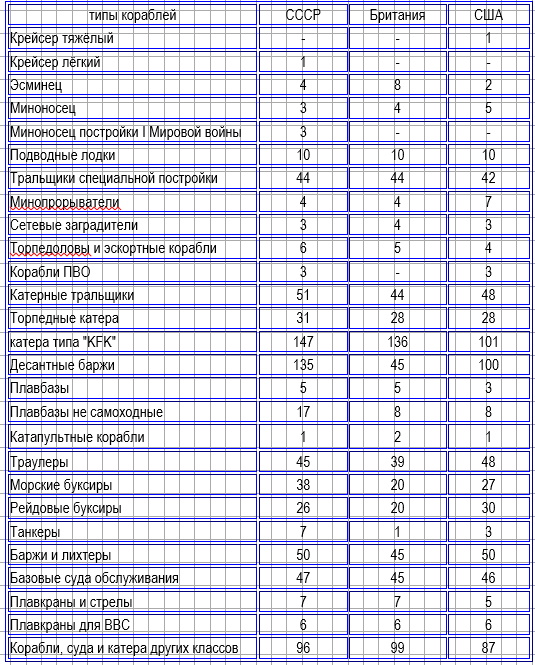

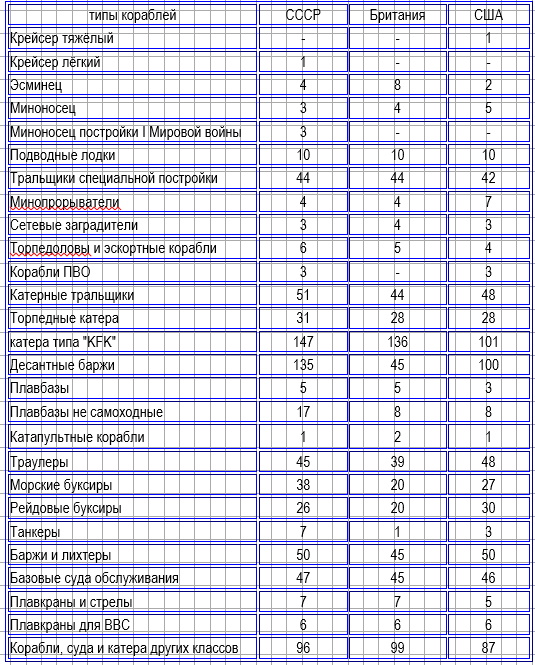

Малые корабли гитлеровской коалиции (всего кораблей/погибли)

Советская и американская стороны предлагали условно считать эсминцы и миноносцы равноценными кораблями, легкий крейсер приравнивать к трем, а тяжелый к шести эсминцам, и на этой основе, разбив корабли на группы, произвести жеребьевку.

Однако, адмирал Левченко потребовал именно жеребьевки, указывая, что общие потери Советского Союза намного выше потерь союзников.

Не менее острыми оказались дискуссии по поводу раздела вспомогательных судов.

6 декабря 1945 года был подписан итоговый доклад Тройственной военно-морской комиссии.

Всего на долю Советского Союза при разделе германского флота пришлось 155 боевых кораблей и 499 вспомогательных судов.

В числе полученных кораблей, помимо названных выше, были 44 тральщика, 31 торпедный катер, 135 десантных барж, 38 морских буксиров, 45 траулеров, 5 плавбаз и другие корабли, и суда.

Доля Великобритании составила 545, США — 590 кораблей и судов.

Не распределенные подводные лодки следовало уничтожить к 1 февраля 1946 года, закончить уничтожение не распределенных кораблей — к 15 мая 1947 года.

С советской стороны приемкой, переводом кораблей руководил командующий Кронштадтским морским оборонительным районом вице-адмирал Ю.Ф. Ралль.

Передаваемые Советскому Союзу корабли сосредоточивались в Киле, оттуда переводились в Травемюнде, где готовились к окончательной передаче, и затем в составе конвоев следовали либо в Варнемюнде, либо в Свинемюнде.

До этих пунктов перевод кораблей осуществлялся немецкими экипажами под контролем наших офицеров. В Варнемюнде и Свинемюнде корабли принимали наши экипажи, а немцы возвращались в английскую зону оккупации.

Перевод кораблей осуществлялся несколькими группами в Лиепаю. Он начался 20 декабря 1945 года и завершился 6 февраля 1946 года.

Но работа Тройственной комиссии на этом не прекратилась.

По инициативе англичан в начале февраля 1946 года ее работа возобновилась. Поводом послужили многочисленные ошибки и неточности в списках разделенных кораблей: в ряде случаев был допущен двойной счет, некоторые корабли по их техническому состоянию не соответствовали категории и т.д. Всего предлагалось утвердить более 350 поправок.

23 марта 1946 г. было принято Дополнения № 1 к Итоговому докладу комиссии от 6 декабря 1945 г., содержащего 366 поправок. Советский Союз при этом потерял 2 корабля, Англия 41, США 55.

В различных портах обнаруживались новые немецкие корабли и суда, не включенные в списки раздела. К концу мая 1946 г. их насчитывалось свыше 100 единиц.

31 мая 1946 г. комиссия приняла Дополнение № 2 к Итоговому докладу, содержащее 102 поправки.

Теперь доля СССР составила — 790, Великобритании — 630 и США -665 кораблей и судов.

Но 28 июня 1947 года было принято Дополнение № 3 к Итоговому докладу от 6 декабря 1945 года, которое содержало еще 102 поправки.

В окончательном итоге Советскому Союзу передавалось 769 кораблей и судов, Великобритании- 621, США- 665 кораблей и судов.

По мере вступления в строй новых кораблей отечественной постройки корабли и подводные лодки, принятые по репарации от Германии выводились из боевого состава, переформировывались в опытовые суда, плавказармы, учебные суда, корабли-цели и пр..

Долгожителями из всех кораблей и судов оказались парусники.

Подлежал разделу и флот Италии.

В составе итальянского флота были: 8 тяжелых и 12 легких крейсеров, 70 подводных лодок и значительное количество кораблей других классов.

Но уже к июню 1941 году флот Италии был изрядно потрепан англичанами.

Одно из основных сражений итальянского флота с английским в Средиземном море, у мыса Матапан, 27 марта 1941г. закончилось полным крахом итальянцев.

Практически, после сражения у мыса Матапан итальянский военно-морской флот практически прекратил какие-либо активные действия против англичан.

Надо отметить, что линкор и крейсер практически не использовались против германского флота в Заполярье, а, находясь в Ваенге и Мурманске, осуществляли их противовоздушную оборону.

В сентябре 1943 года война для Италии официально окончилась. 3 сентября 1943 года в Кассибиле, в строжайшей секретности, была подписана капитуляция Италии. Итальянскому флоту было приказано прибыть на Мальту и сдаться союзникам.

Итальянский флот в ожидании своей участи мирно покоился без экипажей, боезапаса и топлива в различных базах и портах Средиземного моря под формальным контролем союзников.

Только более чем через полтора года после завершения войны страны-победительницы вновь заговорили о дальнейшей судьбе флота Италии.

10 января 1947 года в Совете министров иностранных дел союзных держав было достигнуто соглашение о распределении передаваемых итальянских кораблей между СССР, США, Великобританией и другими странами, пострадавшими от агрессии Италии.

Новые линкоры достались США (“Литторио”) и Англии (“Витторио Венето”). Позже линкоры были возвращены Италии в рамках партнерства по НАТО и в период 1953–1955 гг. были разобраны на металлолом. Вот так уже тогда действовали наши бывшие союзники в войне, не желая, чтобы эти новейшие линкоры достались СССР.

26 февраля 1949 года эта группа кораблей прибыла в Севастополь.

В марте- апреле 1949 г. в Одессе принимали корабли всех остальных групп, в которые вошли: крейсер, остальные эсминцы, торпедные и сторожевые катера учебный корабль и военный транспорт и др. В Одессу торпедные и сторожевые катера следовали на буксире.

Так закончилась передача кораблей Италии по репарации.

Но жизнь кораблей Италии в составе ВМФ СССР была весьма недолгой.

В конце 1950-х годов все принятые торпедные и сторожевые катера демонтировали и сдали на слом.

Тайна его гибели до настоящего времени остается не раскрытой.

В ходе военных действий с Японией в 1945 году трофейных кораблей было захвачено сравнительно немного. Это были: 2 сторожевых корабля, 1 десантный корабль, 4 канонерские лодки, 2 патрульных катера.

После окончания войны с Японией из 134 оставшихся у нее боевых кораблей СССР получил по репарации 31 корабль, из которых 7 эсминцев (Hibiki, Hatsuzakura, Kiri, Kaya, Shii, Harutzuki, Kizi), 17 эскортных кораблей и др. Все оставшиеся японские подлодки были затоплены.

К 1955 году эти корабли были выведены из состава ТОФа и сданы на слом.

Доступа же к каким-либо японским технологическим разработкам СССР не получил (так как мы согласно Потсдамской декларация не участвовали в оккупации Японии, целью которой было лишение ее способности вести войну, разоружение). Впрочем, они, видимо, практически не интересовали советскую сторону в отличие от германских разработок.

Но ради справедливости надо сказать, что все корабли и суда (особенно вспомогательные суда), переданные нам по репарации все же сыграли определенную роль в деятельности ВМФ СССР и Минморфлота, корабельный состав которых к окончанию войны понес весьма ощутимые потери.

Вот только потери боевого состава Черноморского флота:

1 крейсер, 3 лидера, 11 эсминцев, 32 подводные лодки, 21 тральщик, 56 малых охотников, 59 торпедных катеров и др.

Кроме того, за годы войны в Черном море погибло 95 судов Минморфлота.

Советским флотом были приняты в соответствии с решением этих комиссий следующие корабли, входившие ранее в состав флотов государств гитлеровской коалиции:

— подводная лодка ТС-5 (бывшая немецкая U-3538) (недостроенная) – румынская, в 1947 году уничтожена в районе маяка Ристна (Балтийское море);

— подводная лодка ТС-6 (бывшая немецкая U-3539) (недостроенная) – румынская, в 1947 году уничтожена в районе маяка Ристна (Балтийское море);

— подводная лодка ТС-7 (бывшая немецкая U-3540) (недостроенная) – румынская, в 1947 году уничтожена в районе маяка Ристна (Балтийское море);

— подводная лодка ТС-8 (бывшая немецкая U-3541) (недостроенная) – румынская, в 1947 году передана для разборки в ОФИ;

— подводная лодка ТС-9 (бывшая немецкая U-3542) (недостроенная) – румынская, в 1947 году передана для разборки в ОФИ;

— подводная лодка ТС-10 (бывшая немецкая U-3543) (недостроенная) – румынская, в 1948 году в 1948 году передана для разборки в ОФИ;

— подводная лодка ТС-11 (бывшая немецкая U-3544) (недостроенная) – румынская, в 1948 году передана для разборки в ОФИ;

— подводная лодка ТС-12 (бывшая немецкая U-3545) (недостроенная) – румынская, в 1948 году передана для разборки в ОФИ;

— подводная лодка ТС-13 (бывшая немецкая U-3546) (недостроенная) – румынская, в 1947 году передана для разборки в ОФИ;

— подводная лодка ТС-15 (бывшая немецкая U-3547) (недостроенная) – румынская, в 1947 году передана для разборки в ОФИ;

— подводная лодка ТС-17 (бывшая немецкая U-3548) (недостроенная) – румынская, в 1947 году передана для разборки в ОФИ;

— подводная лодка ТС-18 (бывшая немецкая U-3549) (недостроенная) – румынская, в 1947 году передана для разборки в ОФИ;

— подводная лодка ТС-19 (бывшая немецкая U-3550) (недостроенная) – румынская, в 1947 году передана для разборки в ОФИ;

— подводная лодка Б-27 — немецкая U-3515 (постройки 1944 года) – в 1955 году выведена из состава флота;

— подводная лодка Б-28 — немецкая U-2529 (постройки 1945 года) – в 1955 году выведена из состава флота;

— подводная лодка Б-29 — немецкая U-3035 (постройки 1945 года) – в 1955 году выведена из состава флота;

— подводная лодка Б-30 — немецкая U- 3041 (постройки 1945 года) – в 1959 году выведена из состава флота;

— подводная лодка ТС-32 (бывшая немецкая U-3551) (недостроенная), в 1947 году выведена из состава флота;

— подводная лодка ТС-33 (бывшая немецкая U-3552) (недостроенная), в 1947 году выведена из состава флота;

— подводная лодка ТС-34 (бывшая немецкая U-3553) (недостроенная), в 1947 году выведена из состава флота;

— подводная лодка ТС-35 (бывшая немецкая U-3554) (недостроенная), в 1947 году выведена из состава флота;

— подводная лодка ТС-36 (бывшая немецкая U-3555) (недостроенная), в 1947 году выведена из состава флота;

— подводная лодка ТС-37 (бывшая немецкая U-3556) (недостроенная), в 1947 году выведена из состава флота;

— подводная лодка ТС-38 (бывшая немецкая U-3557) (недостроенная), в 1947 году выведена из состава флота;

— подводная лодка ТС-14 (бывшая немецкая U-250) (построена в 1943 году) – захвачена в Выборгском заливе, в 1945 году выведена из состава флота;

— подводная лодка С-81 (бывшая немецкая U-1057) (построена в 1944 году) — в 1955 году выведена из состава флота;

— подводная лодка С-82 (бывшая немецкая U-1058) (построена в 1944 году) – в 1958 году выведена из состава флота;

— подводная лодка С-83 (бывшая немецкая U-1064) (построена в 1944 году) – в 1955 году выведена из состава флота;

— подводная лодка С-84 (бывшая немецкая U-1305) (построена в 1944 году) – в 1955 году выведена из состава флота;

— подводная лодка ТС-16 (бывшая немецкая U-9) (построена в 1944 году), в 1944 году потоплена авиацией в порту Констанцы – в 1946 году выведена из состава флота;

— подводная лодка U-18 (построена в 1936 году) – в 1944 повреждена авиацией в порту Констанцы, в 1945 году выведена из состава флота;

— подводная лодка U-24 (построена в 1936 году) — в 1944 повреждена авиацией в порту Констанцы, в 1945 году выведена из состава флота;

— подводная лодка Б-26 (Н-26) (бывшая немецкая U-1231 — построена в 1944 году) — в 1953 году выведена из состава флота;

— подводная лодка ТМ-4 (бывшая румынская CВ-1 – построена в 1941 году) – в 1945 году выведена из состава флота;

— подводная лодка ТМ-5 (бывшая румынская CВ-2 – построена в 1941 году) – в 1945 году выведена из состава флота;

— подводная лодка ТМ-6 (бывшая румынская CВ-3 – построена в 1941 году) – в 1945 году выведена из состава флота;

— подводная лодка ТМ-7 (бывшая румынская СВ-4 – построена в 1941 году) – в 1945 году выведена из состава флота;

— сторожевой корабль ЭК-32 (бывший японский № 34 — построен в 1944 году) – в 1958 году исключен из состава флота;

— сторожевой корабль ЭК-33 (бывший японский № 196 — построен в 1945 году) – в 1958 году исключен из состава флота;

— сторожевой корабль ЭК-36 (бывший японский № 52 — построен в 1944 году) – в 1958 году исключен из состава флота;

— сторожевой корабль ЭК-37 (бывший японский № 78 — построен в 1944 году) – в 1958 году исключен из состава флота;

— сторожевой корабль ЭК-38 (бывший японский № 142 — построен в 1944 году) – в 1958 году исключен из состава флота;

— сторожевой корабль ЭК-42 (бывший японский № 48 — построен в 1945 году) – в 1959 году исключен из состава флота;

— сторожевой корабль ЭК-44 (бывший японский № 76 — построен в 1945 году) – в 1955 году исключен из состава флота;

— сторожевой корабль ЭК-46 (бывший японский № 102 — построен в 1945 году) – в 1960 году исключен из состава флота;

— сторожевой корабль ЭК-34 (бывший японский № 105 — построен в 1945 году) – в 1960 году исключен из состава флота;

— сторожевой корабль ЭК-35 (бывший японский № 227 — построен в 1945 году) – в 1958 году исключен из состава флота;

— сторожевой корабль ЭК-39 (бывший японский № 79 — построен в 1945 году) – в 1960 году исключен из состава флота;

— сторожевой корабль ЭК-40 (бывший японский № 221 — построен в 1945 году) – в 1958 году исключен из состава флота;

— сторожевой корабль ЭК-43 (бывший японский № 71 — построен в 1945 году) – в 1964 году исключен из состава флота;

— сторожевой корабль ЭК-45 (бывший японский № 77 — построен в 1945 году) – в 1969 году исключен из состава флота;

— ТК-958 (бывший № 1) постройки 1938 года, с 1944 года ТК-958, в 1945 году возвращен Болгарии

— ТК-959 (бывший № 2) постройки 1938 года, с 1944 года ТК-959, в 1945 году возвращен Болгарии

— ТК-960 (бывший № 3) постройки 1938 года, с 1944 года ТК-960, в 1945 году возвращен Болгарии

Раздел малых кораблей:

Серия из 610 единиц, постройка 1942 – 1945 годов. Служили малыми тральщиками. Погибло — 199 катеров. 147 — передано СССР, 156 — США, 52 — Великобритании, 56 — Франции.

3 катера серия. Постройка 1934 – 1935 годы. 3 – погибли.

S-10 – S13. 4 единицы. Построены в 1935 году. 3 погибли. 1 – СССР.

S-14 – S-17. 4 единицы. Построены в 1936-1937 годах. 2 катера погибли, 1 – СССР, 1 США

S-38 – S-53 и S-62 – S-138. – 93 единицы. Постройка с 1940 – по 1944 годы. Погибло 48 катеров. 6 катеров передано Испании в 1943 году. 12 – Великобритании, 13 – СССР, 13 – США. 1 – списан за непригодностью.

S-139 – S-150 и S-167 – S-227. 72 единицы. Постройка 1943 – 1945 годы. 46 катеров погибло. 8 – США, 11 – Великобритания, 7 – СССР.

7 единиц S-170, S-228, S-301 – S-305. Постройка 1944 – 1945 годы. Погиб 1 катер. 2 – США, 3 – Великобритания, 1 – СССР.

9 единиц. S-701 – S-709. Постройка 1944-1945 годы. Погибло 3 катера. 4 – СССР, 1 – Великобритания, 1 – США

10 единиц. LS-2 – LS-11. Постройка 1940 – 1944 годы. Все катера погибли.

14 единиц. R-2 – R-7 и R-9 – R-16. Постройка 1932 – 1934 годы. 13 катеров погибло. 1 — списан в утиль за непригодностью.

8 единиц. R-17 – R-22. Постройка – 1935 – 1938 годы. 3 катера погибли. 1 катер – СССР, 1 катер – Великобритания, 1 катер – США. 4 — списаны в утиль за непригодностью.

89 единиц. R-41-R-129. Постройка 1940-1943 годы. 48 катеров погибли. 19 – США, 12 – СССР, 6 Великобритания. 4 – списаны за непригодностью.

21 единица. R-130 – R-150. Постройки 1943 – 1945 годы. 4 – погибло. 14 – США, 1 – СССР, 1 – Великобритании. 1 – списан в утиль за непригодностью

67 единиц. R-151 — R-217. Постройки – 1940 – 1943 годы. 49 – погибло. 18 – Дании (по ее просьбе).

12 единиц. R-301 – R-312. Постройки 1943 – 1944 годы. 4 – погибло. 8 – СССР.

24 единицы. R-401 – R-424. Постройки – 1944 – 1945 годы. 1 – погиб. 7 – США, 15 – СССР, 1 – Нидерландам.

Два вопроса касались военно-морского флота:

- Раздел трофейного имущества флотов Германии и Италии

- Уничтожение трофейного химического оружия

В этих переговорах участвовали от СССР Главнокомандующий группой Советских войск в Германии маршал Г.К.Жуков и Нарком ВМФ адмирал флота Кузнецов Н.Г.

Жуков Г.К. и Кузнецов Н.Г. в Германии

Вечером 31 июля собралось совещание старших морских начальников — членов делегаций. В нем принял участие Н. Кузнецов, который председательствовал, а также адмиралы флота Э. Кинг (США) и Э. Канингхэм (Великобритания), присутствовали дипломатические советники и флотские эксперты.

После длительных споров по конкретным кораблям адмирал флота Кузнецов предложил разделить все корабли на три приблизительно равноценные группы, а затем тянуть жребий. Это предложение было принято всеми участвующими сторонами.

Советскую сторону после принятия конкретного предложения представляли адмирал Левченко Г.И., и инженер-контр-адмирал Алексеев Н.В. (технический аппарата советской делегации составлял 14 человек).

Английскую делегацию возглавляли адмиралы Д.Майлс и В.Перри.

Американскую делегацию возглавлял вице-адмирал Р.Гормли и коммандор Х.Рэп.

Созданная комиссия разделила все трофейные корабли на две части. В этой комиссии участвовали от советской стороны инженер-контр-адмирал Алексеев Н.В. и инженер-капитан 1 ранга Головин В.И., от английской стороны лейтенант-коммандер Г.Ваткинс и от американской стороны кэптен А. Граубарт.

Комиссия уточнила списки всех кораблей и разбила их на три группы: А – корабли, не требующие ремонта, Б – недостроенные, поврежденный или затопленные корабли, С – корабли, подлежащие уничтожению, из-за сильных повреждений.

Работа комиссии продолжалась до середины сентября. Члены комиссии за это время смогли осмотреть только 30% всех кораблей.

После длительных споров немецкий и итальянский флота были разделены между заинтересованными сторонами. Позднее по такому же принципу был разделен между союзниками и японский флот. Также в состав ВМФ СССР вошли корабли Румынии, Болгарии, Австрии, Финляндии, захваченные в портах этих государств.

Большие корабли гитлеровской коалиции (всего кораблей/погибли)

Малые корабли гитлеровской коалиции (всего кораблей/погибли)

Советская и американская стороны предлагали условно считать эсминцы и миноносцы равноценными кораблями, легкий крейсер приравнивать к трем, а тяжелый к шести эсминцам, и на этой основе, разбив корабли на группы, произвести жеребьевку.

Однако, адмирал Левченко потребовал именно жеребьевки, указывая, что общие потери Советского Союза намного выше потерь союзников.

Не менее острыми оказались дискуссии по поводу раздела вспомогательных судов.

6 декабря 1945 года был подписан итоговый доклад Тройственной военно-морской комиссии.

Всего на долю Советского Союза при разделе германского флота пришлось 155 боевых кораблей и 499 вспомогательных судов.

В числе полученных кораблей, помимо названных выше, были 44 тральщика, 31 торпедный катер, 135 десантных барж, 38 морских буксиров, 45 траулеров, 5 плавбаз и другие корабли, и суда.

Доля Великобритании составила 545, США — 590 кораблей и судов.

Не распределенные подводные лодки следовало уничтожить к 1 февраля 1946 года, закончить уничтожение не распределенных кораблей — к 15 мая 1947 года.

С советской стороны приемкой, переводом кораблей руководил командующий Кронштадтским морским оборонительным районом вице-адмирал Ю.Ф. Ралль.

Передаваемые Советскому Союзу корабли сосредоточивались в Киле, оттуда переводились в Травемюнде, где готовились к окончательной передаче, и затем в составе конвоев следовали либо в Варнемюнде, либо в Свинемюнде.

До этих пунктов перевод кораблей осуществлялся немецкими экипажами под контролем наших офицеров. В Варнемюнде и Свинемюнде корабли принимали наши экипажи, а немцы возвращались в английскую зону оккупации.

Перевод кораблей осуществлялся несколькими группами в Лиепаю. Он начался 20 декабря 1945 года и завершился 6 февраля 1946 года.

Но работа Тройственной комиссии на этом не прекратилась.

По инициативе англичан в начале февраля 1946 года ее работа возобновилась. Поводом послужили многочисленные ошибки и неточности в списках разделенных кораблей: в ряде случаев был допущен двойной счет, некоторые корабли по их техническому состоянию не соответствовали категории и т.д. Всего предлагалось утвердить более 350 поправок.

23 марта 1946 г. было принято Дополнения № 1 к Итоговому докладу комиссии от 6 декабря 1945 г., содержащего 366 поправок. Советский Союз при этом потерял 2 корабля, Англия 41, США 55.

В различных портах обнаруживались новые немецкие корабли и суда, не включенные в списки раздела. К концу мая 1946 г. их насчитывалось свыше 100 единиц.

31 мая 1946 г. комиссия приняла Дополнение № 2 к Итоговому докладу, содержащее 102 поправки.

Теперь доля СССР составила — 790, Великобритании — 630 и США -665 кораблей и судов.

Но 28 июня 1947 года было принято Дополнение № 3 к Итоговому докладу от 6 декабря 1945 года, которое содержало еще 102 поправки.

В окончательном итоге Советскому Союзу передавалось 769 кораблей и судов, Великобритании- 621, США- 665 кораблей и судов.

По мере вступления в строй новых кораблей отечественной постройки корабли и подводные лодки, принятые по репарации от Германии выводились из боевого состава, переформировывались в опытовые суда, плавказармы, учебные суда, корабли-цели и пр..

Долгожителями из всех кораблей и судов оказались парусники.

Подлежал разделу и флот Италии.

В составе итальянского флота были: 8 тяжелых и 12 легких крейсеров, 70 подводных лодок и значительное количество кораблей других классов.

Но уже к июню 1941 году флот Италии был изрядно потрепан англичанами.

Одно из основных сражений итальянского флота с английским в Средиземном море, у мыса Матапан, 27 марта 1941г. закончилось полным крахом итальянцев.

Практически, после сражения у мыса Матапан итальянский военно-морской флот практически прекратил какие-либо активные действия против англичан.

Надо отметить, что линкор и крейсер практически не использовались против германского флота в Заполярье, а, находясь в Ваенге и Мурманске, осуществляли их противовоздушную оборону.

В сентябре 1943 года война для Италии официально окончилась. 3 сентября 1943 года в Кассибиле, в строжайшей секретности, была подписана капитуляция Италии. Итальянскому флоту было приказано прибыть на Мальту и сдаться союзникам.

Итальянский флот в ожидании своей участи мирно покоился без экипажей, боезапаса и топлива в различных базах и портах Средиземного моря под формальным контролем союзников.

Только более чем через полтора года после завершения войны страны-победительницы вновь заговорили о дальнейшей судьбе флота Италии.

10 января 1947 года в Совете министров иностранных дел союзных держав было достигнуто соглашение о распределении передаваемых итальянских кораблей между СССР, США, Великобританией и другими странами, пострадавшими от агрессии Италии.

Новые линкоры достались США (“Литторио”) и Англии (“Витторио Венето”). Позже линкоры были возвращены Италии в рамках партнерства по НАТО и в период 1953–1955 гг. были разобраны на металлолом. Вот так уже тогда действовали наши бывшие союзники в войне, не желая, чтобы эти новейшие линкоры достались СССР.

26 февраля 1949 года эта группа кораблей прибыла в Севастополь.

В марте- апреле 1949 г. в Одессе принимали корабли всех остальных групп, в которые вошли: крейсер, остальные эсминцы, торпедные и сторожевые катера учебный корабль и военный транспорт и др. В Одессу торпедные и сторожевые катера следовали на буксире.

Так закончилась передача кораблей Италии по репарации.

Но жизнь кораблей Италии в составе ВМФ СССР была весьма недолгой.

В конце 1950-х годов все принятые торпедные и сторожевые катера демонтировали и сдали на слом.

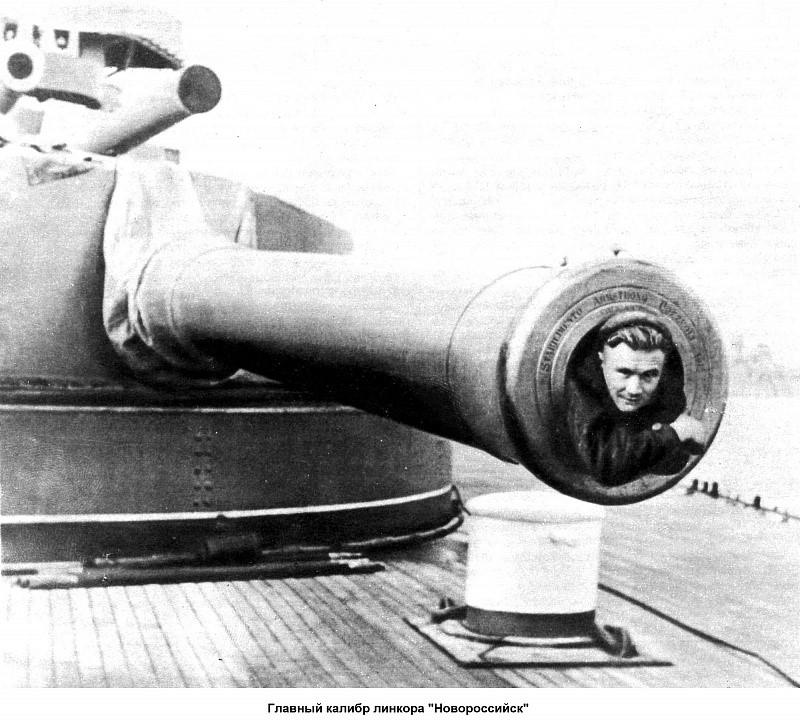

Тайна его гибели до настоящего времени остается не раскрытой.

В ходе военных действий с Японией в 1945 году трофейных кораблей было захвачено сравнительно немного. Это были: 2 сторожевых корабля, 1 десантный корабль, 4 канонерские лодки, 2 патрульных катера.

После окончания войны с Японией из 134 оставшихся у нее боевых кораблей СССР получил по репарации 31 корабль, из которых 7 эсминцев (Hibiki, Hatsuzakura, Kiri, Kaya, Shii, Harutzuki, Kizi), 17 эскортных кораблей и др. Все оставшиеся японские подлодки были затоплены.

К 1955 году эти корабли были выведены из состава ТОФа и сданы на слом.

Доступа же к каким-либо японским технологическим разработкам СССР не получил (так как мы согласно Потсдамской декларация не участвовали в оккупации Японии, целью которой было лишение ее способности вести войну, разоружение). Впрочем, они, видимо, практически не интересовали советскую сторону в отличие от германских разработок.

Но ради справедливости надо сказать, что все корабли и суда (особенно вспомогательные суда), переданные нам по репарации все же сыграли определенную роль в деятельности ВМФ СССР и Минморфлота, корабельный состав которых к окончанию войны понес весьма ощутимые потери.

Вот только потери боевого состава Черноморского флота:

1 крейсер, 3 лидера, 11 эсминцев, 32 подводные лодки, 21 тральщик, 56 малых охотников, 59 торпедных катеров и др.

Кроме того, за годы войны в Черном море погибло 95 судов Минморфлота.

Советским флотом были приняты в соответствии с решением этих комиссий следующие корабли, входившие ранее в состав флотов государств гитлеровской коалиции:

— подводная лодка ТС-5 (бывшая немецкая U-3538) (недостроенная) – румынская, в 1947 году уничтожена в районе маяка Ристна (Балтийское море);

— подводная лодка ТС-6 (бывшая немецкая U-3539) (недостроенная) – румынская, в 1947 году уничтожена в районе маяка Ристна (Балтийское море);

— подводная лодка ТС-7 (бывшая немецкая U-3540) (недостроенная) – румынская, в 1947 году уничтожена в районе маяка Ристна (Балтийское море);

— подводная лодка ТС-8 (бывшая немецкая U-3541) (недостроенная) – румынская, в 1947 году передана для разборки в ОФИ;

— подводная лодка ТС-9 (бывшая немецкая U-3542) (недостроенная) – румынская, в 1947 году передана для разборки в ОФИ;

— подводная лодка ТС-10 (бывшая немецкая U-3543) (недостроенная) – румынская, в 1948 году в 1948 году передана для разборки в ОФИ;

— подводная лодка ТС-11 (бывшая немецкая U-3544) (недостроенная) – румынская, в 1948 году передана для разборки в ОФИ;

— подводная лодка ТС-12 (бывшая немецкая U-3545) (недостроенная) – румынская, в 1948 году передана для разборки в ОФИ;

— подводная лодка ТС-13 (бывшая немецкая U-3546) (недостроенная) – румынская, в 1947 году передана для разборки в ОФИ;

— подводная лодка ТС-15 (бывшая немецкая U-3547) (недостроенная) – румынская, в 1947 году передана для разборки в ОФИ;

— подводная лодка ТС-17 (бывшая немецкая U-3548) (недостроенная) – румынская, в 1947 году передана для разборки в ОФИ;

— подводная лодка ТС-18 (бывшая немецкая U-3549) (недостроенная) – румынская, в 1947 году передана для разборки в ОФИ;

— подводная лодка ТС-19 (бывшая немецкая U-3550) (недостроенная) – румынская, в 1947 году передана для разборки в ОФИ;

— подводная лодка Б-27 — немецкая U-3515 (постройки 1944 года) – в 1955 году выведена из состава флота;

— подводная лодка Б-28 — немецкая U-2529 (постройки 1945 года) – в 1955 году выведена из состава флота;

— подводная лодка Б-29 — немецкая U-3035 (постройки 1945 года) – в 1955 году выведена из состава флота;

— подводная лодка Б-30 — немецкая U- 3041 (постройки 1945 года) – в 1959 году выведена из состава флота;

— подводная лодка ТС-32 (бывшая немецкая U-3551) (недостроенная), в 1947 году выведена из состава флота;

— подводная лодка ТС-33 (бывшая немецкая U-3552) (недостроенная), в 1947 году выведена из состава флота;

— подводная лодка ТС-34 (бывшая немецкая U-3553) (недостроенная), в 1947 году выведена из состава флота;

— подводная лодка ТС-35 (бывшая немецкая U-3554) (недостроенная), в 1947 году выведена из состава флота;

— подводная лодка ТС-36 (бывшая немецкая U-3555) (недостроенная), в 1947 году выведена из состава флота;

— подводная лодка ТС-37 (бывшая немецкая U-3556) (недостроенная), в 1947 году выведена из состава флота;

— подводная лодка ТС-38 (бывшая немецкая U-3557) (недостроенная), в 1947 году выведена из состава флота;

— подводная лодка ТС-14 (бывшая немецкая U-250) (построена в 1943 году) – захвачена в Выборгском заливе, в 1945 году выведена из состава флота;

— подводная лодка С-81 (бывшая немецкая U-1057) (построена в 1944 году) — в 1955 году выведена из состава флота;

— подводная лодка С-82 (бывшая немецкая U-1058) (построена в 1944 году) – в 1958 году выведена из состава флота;

— подводная лодка С-83 (бывшая немецкая U-1064) (построена в 1944 году) – в 1955 году выведена из состава флота;

— подводная лодка С-84 (бывшая немецкая U-1305) (построена в 1944 году) – в 1955 году выведена из состава флота;

— подводная лодка ТС-16 (бывшая немецкая U-9) (построена в 1944 году), в 1944 году потоплена авиацией в порту Констанцы – в 1946 году выведена из состава флота;

— подводная лодка U-18 (построена в 1936 году) – в 1944 повреждена авиацией в порту Констанцы, в 1945 году выведена из состава флота;

— подводная лодка U-24 (построена в 1936 году) — в 1944 повреждена авиацией в порту Констанцы, в 1945 году выведена из состава флота;

— подводная лодка Б-26 (Н-26) (бывшая немецкая U-1231 — построена в 1944 году) — в 1953 году выведена из состава флота;

— подводная лодка ТМ-4 (бывшая румынская CВ-1 – построена в 1941 году) – в 1945 году выведена из состава флота;

— подводная лодка ТМ-5 (бывшая румынская CВ-2 – построена в 1941 году) – в 1945 году выведена из состава флота;

— подводная лодка ТМ-6 (бывшая румынская CВ-3 – построена в 1941 году) – в 1945 году выведена из состава флота;

— подводная лодка ТМ-7 (бывшая румынская СВ-4 – построена в 1941 году) – в 1945 году выведена из состава флота;

— сторожевой корабль ЭК-32 (бывший японский № 34 — построен в 1944 году) – в 1958 году исключен из состава флота;

— сторожевой корабль ЭК-33 (бывший японский № 196 — построен в 1945 году) – в 1958 году исключен из состава флота;

— сторожевой корабль ЭК-36 (бывший японский № 52 — построен в 1944 году) – в 1958 году исключен из состава флота;

— сторожевой корабль ЭК-37 (бывший японский № 78 — построен в 1944 году) – в 1958 году исключен из состава флота;

— сторожевой корабль ЭК-38 (бывший японский № 142 — построен в 1944 году) – в 1958 году исключен из состава флота;

— сторожевой корабль ЭК-42 (бывший японский № 48 — построен в 1945 году) – в 1959 году исключен из состава флота;

— сторожевой корабль ЭК-44 (бывший японский № 76 — построен в 1945 году) – в 1955 году исключен из состава флота;

— сторожевой корабль ЭК-46 (бывший японский № 102 — построен в 1945 году) – в 1960 году исключен из состава флота;

— сторожевой корабль ЭК-34 (бывший японский № 105 — построен в 1945 году) – в 1960 году исключен из состава флота;

— сторожевой корабль ЭК-35 (бывший японский № 227 — построен в 1945 году) – в 1958 году исключен из состава флота;

— сторожевой корабль ЭК-39 (бывший японский № 79 — построен в 1945 году) – в 1960 году исключен из состава флота;

— сторожевой корабль ЭК-40 (бывший японский № 221 — построен в 1945 году) – в 1958 году исключен из состава флота;

— сторожевой корабль ЭК-43 (бывший японский № 71 — построен в 1945 году) – в 1964 году исключен из состава флота;

— сторожевой корабль ЭК-45 (бывший японский № 77 — построен в 1945 году) – в 1969 году исключен из состава флота;

— ТК-958 (бывший № 1) постройки 1938 года, с 1944 года ТК-958, в 1945 году возвращен Болгарии

— ТК-959 (бывший № 2) постройки 1938 года, с 1944 года ТК-959, в 1945 году возвращен Болгарии

— ТК-960 (бывший № 3) постройки 1938 года, с 1944 года ТК-960, в 1945 году возвращен Болгарии

Раздел малых кораблей:

Серия из 610 единиц, постройка 1942 – 1945 годов. Служили малыми тральщиками. Погибло — 199 катеров. 147 — передано СССР, 156 — США, 52 — Великобритании, 56 — Франции.

3 катера серия. Постройка 1934 – 1935 годы. 3 – погибли.

S-10 – S13. 4 единицы. Построены в 1935 году. 3 погибли. 1 – СССР.

S-14 – S-17. 4 единицы. Построены в 1936-1937 годах. 2 катера погибли, 1 – СССР, 1 США

S-38 – S-53 и S-62 – S-138. – 93 единицы. Постройка с 1940 – по 1944 годы. Погибло 48 катеров. 6 катеров передано Испании в 1943 году. 12 – Великобритании, 13 – СССР, 13 – США. 1 – списан за непригодностью.

S-139 – S-150 и S-167 – S-227. 72 единицы. Постройка 1943 – 1945 годы. 46 катеров погибло. 8 – США, 11 – Великобритания, 7 – СССР.

7 единиц S-170, S-228, S-301 – S-305. Постройка 1944 – 1945 годы. Погиб 1 катер. 2 – США, 3 – Великобритания, 1 – СССР.

9 единиц. S-701 – S-709. Постройка 1944-1945 годы. Погибло 3 катера. 4 – СССР, 1 – Великобритания, 1 – США

10 единиц. LS-2 – LS-11. Постройка 1940 – 1944 годы. Все катера погибли.

14 единиц. R-2 – R-7 и R-9 – R-16. Постройка 1932 – 1934 годы. 13 катеров погибло. 1 — списан в утиль за непригодностью.

8 единиц. R-17 – R-22. Постройка – 1935 – 1938 годы. 3 катера погибли. 1 катер – СССР, 1 катер – Великобритания, 1 катер – США. 4 — списаны в утиль за непригодностью.

89 единиц. R-41-R-129. Постройка 1940-1943 годы. 48 катеров погибли. 19 – США, 12 – СССР, 6 Великобритания. 4 – списаны за непригодностью.

21 единица. R-130 – R-150. Постройки 1943 – 1945 годы. 4 – погибло. 14 – США, 1 – СССР, 1 – Великобритании. 1 – списан в утиль за непригодностью

67 единиц. R-151 — R-217. Постройки – 1940 – 1943 годы. 49 – погибло. 18 – Дании (по ее просьбе).

12 единиц. R-301 – R-312. Постройки 1943 – 1944 годы. 4 – погибло. 8 – СССР.

24 единицы. R-401 – R-424. Постройки – 1944 – 1945 годы. 1 – погиб. 7 – США, 15 – СССР, 1 – Нидерландам.

Читайте также:

- Не убивай кто же убьет подлежит суду

- Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства может быть обжаловано в срок

- Отказ в регистрации по месту жительства судебная практика

- Чего ждали судьи и как повел себя сократ действительно ли сократ на суде защищался

- Суд приговорил краснова к 5 годам лишения свободы за совершения разбоя в качестве