Кому принадлежало право суда над обязанными крестьянами

Обновлено: 01.06.2024

Русский крестьянин издревле зависел от помещика. Крепостное право существовало в нашей стране вплоть до 1861 года. Большинство землепашцев являлись личной собственностью дворян. Барин мог сделать с ними почти все, что угодно. Любые попытки жителей сел и деревень отстоять свое достоинство воспринимались как бунт и жестоко подавлялись жандармами. А между тем руководство России принимало указы, ограничивающие помещичий произвол.

Можно почти все

Крепостные крестьяне не имели никаких гражданских прав. Они полностью зависели от дворянина, на земле которого жили и работали. Барин мог отнять даже ребенка у родителей, а затем: сделать его своим слугой в усадьбе; изнасиловать; продать.

Никто не имел права жениться или выходить замуж без дозволения помещика. Некоторых людей заставляли заключать браки против их воли. Многие дворяне пользовались не только правом первой ночи, они считали, что крепостные девушки и женщины обязаны в любой момент удовлетворять барина. Впрочем, сексуальному насилию подвергались и мужчины, и мальчики – в зависимости от личных предпочтений хозяина.

Крепостных подвергали телесным наказаниям, иногда их забивали до смерти. Людей продавали, разлучая с родными. В XVIII веке список прав господ был расширен. С 1736 г. дворянин мог теперь определять судьбу своего крестьянина, совершившего побег. В 1747 г. помещики получили право продавать крепостных на рекрутскую службу, а в 1760 г. – ссылать в Сибирь.

Для простого землепашца барин был и хозяином, и судьей, и палачом.

Убивать нехорошо

Даже в конце XVIII века, когда крепостничество достигло своего расцвета, у барина не было формального права лишить жизни своего крестьянина. Правда, если человек умирал в результате телесного наказания, такие случаи почти не расследовались. Помещику достаточно было замести следы, а запуганные крепостные молчали. Дескать, мужик умер по воле Божьей.

Дворянину-садисту, насмерть замучившему десятки, а иногда и сотни людей, грозило лишь одно наказание: взятие имения под опеку государства. В этом случае управление поместьем переходило в руки назначенного чиновника, хотя за барином сохранялось право собственности и он продолжал получать доходы с имения. Правда, такие меры были исключительными, а государственная опека, как правило, продолжалась недолго.

Убийство крестьянина, принадлежавшего другому дворянину, тоже оставалось практически безнаказанным. Требовалось лишь возместить стоимость лишенного жизни крепостного. А учитывая, что человек в России оценивался не дороже хорошей лошади или породистой собаки, то многих господ такой штраф не пугал.

Заставляли работать в воскресенье

Нельзя сказать, что высочайшее руководство совсем не заботилось о нуждах крестьян. В 1797 году император Павел I принял Манифест о трехдневной барщине. Этот документ был попыткой ограничить эксплуатацию бесправных людей.

Царь разрешил помещикам использовать труд крепостных на своем поле не более 3 дней в неделю. Причем их нельзя было заставлять работать по воскресеньям и в церковные праздники. Все остальное время землепашцам предоставлялась возможность трудиться на своих наделах, чтобы осенью заплатить хозяину положенный оброк.

Однако манифест носил лишь рекомендательный характер, его почти никто не исполнял. Барщина обычно занимала 6 дней в неделю, некоторые господа заставляли крестьян работать и на Пасху. Другие помещики вообще отбирали у земледельцев их наделы. Тогда бесправные люди были вынуждены батрачить на барина 7 дней в неделю, получая за это лишь скудные пайки.

Продавали на ярмарках и торгах

Дело в том, что имущество разорившихся дворян часто реализовывалось на специальных аукционах. Крепостные тоже доставались тому, кто заплатит большую цену. Такие мероприятия, где людей продавали наравне со скотиной, посещали и иностранцы, что портило имидж страны.

Однако указу императрицы следовали лишь формально. Просто при реализации крестьян с аукциона находчивые организаторы торгов перестали использовать молоток.

А в 1808 году Александр I официально запретил продавать людей на ярмарках. Хотя единственным наказанием за нарушение этого указа являлся выговор помещику от руководства местного Дворянского собрания. Впрочем, и такого порицания можно было избежать, заявив, что крестьян не продавали, а лишь отправляли на службу по договору найма.

То есть императорское повеление фактически не исполнялось. А торговля крепостными, в том числе и на ярмарках, активно велась вплоть до 1861 года.

Разлучали членов семей при продаже

Еще одну попытку ограничить помещичий произвол предпринял император Николай I. В 1833 году он запретил разлучать членов семей крепостных при продаже или дарении другим господам. В первую очередь речь шла о недопустимости отнимать детей у их родителей.

Такая порочная практика была официально введена в 1696 году, когда Петр I своим указом дозволил дворянам забирать крестьянских отроков в свои усадьбы, чтобы пополнять ряды дворовой прислуги. Чаще всего у родителей отнимали красивых девочек 10-12 лет от роду.

Николай I запретил также разлучать при продаже родных братьев и сестер, если они были сиротами. Впрочем, указ 1833 года тоже не работал. Некоторые помещики, желая получить дополнительный доход, регулярно забирали подростков у родителей и везли на ярмарку. Слезы матерей, у которых отбирали детей, никто в расчет не принимал, ведь за симпатичную девочку, например, можно было выручить 10 рублей, а иногда и больше.

В истории России одной из основных тем является положение крестьянства в разные эпохи. Сельское население было преобладающим в стране до 50-х годов XX века. Поэтому на протяжении значительного времени в истории Россия в науке характеризуется как аграрная страна. Существовали разные юридические положения жителей села. В XIX веке с 1842 года до отмены крепостного права в 1861 году были обязанные крестьяне.

Что привело к кризису крепостничества

Начиная с XIV века постепенно крестьяне попадали в разные виды зависимости от более крупных землевладельцев. В основном это были представители служилого сословия дворян, родового боярства. Они за службу получали от князей земельные владения.

Сначала зависимость крестьян была в основном поземельной и была связана с выполнением определенных повинностей по хозяйству в пользу землевладельца. Однако постепенно положение поземельно зависимых крестьян юридически стало сближаться с положением лично зависимых холопов. В науке считается, что окончательно этот процесс завершился в начале XVIII века после проведения подушной реформы.

В результате значительное количество крестьян оказалось в частном помещичьем владении. Сначала получение земли служилым сословием и выполнение в его пользу повинностей крестьянами воспринималось как жалованье за военную службу. Однако в XVIII веке дворяне постепенно были освобождены от обязанностей. В результате крепостное право на крестьян стало вызывать в обществе критику. Факт владения людьми возмущал. При этом в правление императрицы Екатерины II (1762–1796) помещики получили почти полную власть над своими крепостными крестьянами.

Иногда происходили их восстания. Одним из самых крупных была война под предводительством Емельяна Пугачева (1773–1775). Среди русских дворян тоже возникали проекты освобождения крестьян от крепостного права. В науке считается, что оно также мешало более быстрому экономическому развитию.

В XIX веке вопрос о крестьянах был одним из основных и обсуждаемых в обществе и среди представителей государственных органов. Уже при императоре Павле I (годы правления 1796–1801) стали приниматься законы об ограничении власти помещиков над крестьянами. Его сын император Александр I (годы правления 1801–1825) занимался разработкой проектов улучшения положения крестьян и ставил вопрос об их освобождении от крепостного права. В 1825 году произошло восстание декабристов. Одним из пунктов их программы реформ была либо полная отмена крепостного права, либо значительное улучшение их положения.

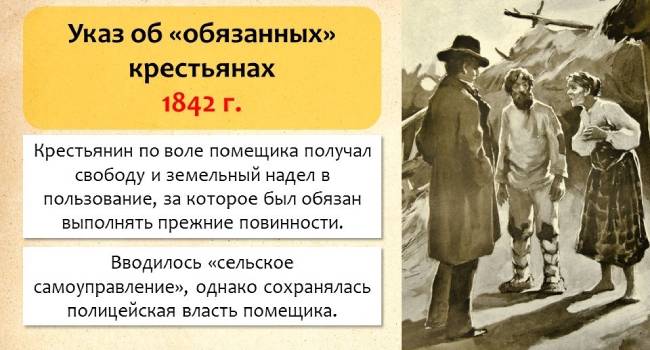

Содержание указа об обязанных крестьянах

Император Николай I говорил о крепостном праве как одной из основных проблем. В годы его правления было сформировано несколько секретных комитетов по крестьянскому вопросу. Один из них работал в период с 1839 до 1842 года. Результатом его деятельности стало издание 2 апреля 1842 года указа об обязанных крестьянах.

В его разработке большое участие принимал министр государственных имуществ Павел Дмитриевич Киселев. Он к этому времени уже провел много успешных мер по улучшению положения государственных крестьян и по поручению Николая I занялся работой над проектами, относящимися к помещичьим крестьянам.

Комитет изначально изучал применение и развитие указа императора Александра I от 1803 года о вольных хлебопашцах. Этот документ давал позволение помещикам отпускать на волю по своему желанию своих крестьян с обязательным наделением их землей за определенный выкуп. Этим указом воспользовались немногие помещики. Считается, что они не хотели отдавать землю.

Тогда при переработке этого указа секретным комитетом было решено отменить условие обязательного наделения крестьян землей. Теперь помещики, по своему желанию предоставляя крестьянам юридическую свободу, давали им земельные участки только в пользование в обмен на обязательное выполнение определенных повинностей. Отсюда и возникло название обязанные крестьяне.

При этом размер и виды повинностей, площадь земельных участков определялись самими помещикам, государственная власть в это не вмешивалась и не регламентировала эти вопросы. По сути, указ 1842 года об обязанных крестьянах с некоторыми изменениями повторяет указ о вольных хлебопашцах.

Последствия введения указа 1842 г.

Николай I издал более ста указов об улучшении положения крепостных крестьян. В науке считается, что они не решали принципиально проблему, в разных отношениях смягчая положение.

Указ об обязанных крестьянах исследователи обычно относят к их числу. Он не имел последствий, которые бы сильно изменили ситуацию. До отмены крепостного права 19 февраля 1861 года по этому указу в положение обязанных было переведено около двадцати семи тысяч представителей взрослого мужского пола из крепостного крестьянства при общем их числе в десять миллионов.

Обязанными крестьянами в Российской империи называли категорию крестьянского населения, которая получала личную свободу без земельных наделов. Это происходило на основании договора, заключаемого с помещиками.

Предпосылки появления

В дореформенный период с 1862 г. в Российской империи действовали положения системы крепостной зависимости крестьянства от помещика. В соответствии с крепостным правом, крестьяне приписывались к определенному помещику. При этом они вынуждены были регулярно обрабатывать землю в пределах его территории, что и определяло отношения строгой зависимости.

Начиная с XV в., проявились первые признаки политики закрепощения крестьянства. Старт таким изменениям был дан изданным указом Ивана III, в котором прописывались условия перехода крестьян. В частности, предполагалось, что они могли уходить от помещика не в любое время по желанию, а исключительно в строго отведенные дни – в течение недели до и после Юрьева дня (приходился на 26 ноября и соответствовал окончанию сельскохозяйственных работ). В дальнейшем в годы правления Ивана Грозного закрепощение проходило дальше. Им вводились заповедные лета. Это был период, когда крестьяне не могли уходить от своего помещика.

В течение XVII в. крепостничество продолжало усиливаться, но во второй половине следующего столетия проблема крепостного права уже не могла скрываться, а потому требовалась его отмена. Боясь потери лояльности знатных слоев населения, власть не решалась уйти от крепостничества. Однако ситуация в стране обострялась, росли риски активизации крестьянских восстаний. Поэтому царскому правительству пришлось балансировать между интересами двух сторон в попытке смягчить жизнь крестьянства, но не допуская резкого и значимого ограничения помещичьих прав.

Принятие указа 1842 г.

- помещику давалась возможность предоставить свободу крестьянам, но только за выкуп;

- крестьянам не передавался земельный надел в собственность во время освобождения;

- у крестьянина сохранялась обязанность нести повинность за то, что он мог пользоваться землей, находящейся в собственности помещика.

За помещиками сохранялась вся земля и право вотчинной полиции. Они фиксировали для крестьян величину уплачиваемого оброка и возлагаемой барщины в соответствии с размером земельного надела. По указу не предполагалось ограничение власти помещика. Причем даже этот указ не был обязательным к исполнению.

В случае получения от помещиков земельного надела крестьяне несли барщину или выплачивали оброк. Они одновременно находились под надзором своего помещика, который сохранял предоставленное ему право вершить суд по маловажным преступлениям обязанных крестьян. Помещики рассматривали все споры между крестьянами. К окончанию 1850 г. численность обязанных крестьян составляла только 27 тыс. мужчин.

Права крестьян на получение земли

Поселения обязанных крестьян могли создавать по своему выбору сельское самоуправление. Но полицейская власть помещика продолжала существовать. В последующем были приняты положения, которые предусматривали для крестьян пути получения земельных наделов:

- в 1847 г. у крестьян появилось право выкупа земельного участка, если поместье продавалось за долги или было конфисковано;

- в 1848 г. крестьяне могли выкупить надел с сооружениями, если помещик не использовал земли, а недвижимость не была заселенной.

Указ 1842 г. исполнялся в очень редких случаях – помещики не хотели отдавать землю крестьянам, а последние не были заинтересованы в свободе без земельных наделов. Именно поэтому правом, прописанным в указе, воспользовалась крайне малая доля крестьянства. При этом реальной свободы крестьяне не получали, ведь они оставались в сильной зависимости от помещика, неся повинности.

В целом, прописанная в указе 1842 г. идея заключения договора между помещиком и крестьянами, утверждаемого правительством, оказалась малоэффективной. Реализация права на получение свободы крестьянскими массами была невыгодна как непосредственно помещикам, так и представителям крестьянства.

В статьях 440 и 457 Свода Зак. о состоян. (т. 9) установлены правила, на основании коих помещикам дозволено обращать крестьян своих в свободные хлебопашцы, с уступкою им в собственность помещичьих земель за определенное, по взаимному условию, вознаграждение. Желая, в общих видах государственной пользы, чтобы при заключении таковых условий, принадлежащие помещикам земли, как вотчинная собственность дворянства, охранены были от отчуждения из владения дворянских родов, - Мы признали за благо, в пояснение Свода Зак. о состоян. (т. 9) ст. 442, пунк. 3, предоставить тем из помещиков, которые сами сего пожелают, заключать с крестьянами своими, по

1 Более известен как указ об обязанных крестьянах.

236

взаимному соглашению, договоры на таком основании, чтобы, не стесняясь постановлениями о свободных хлебопашцах, помещики сохраняли принадлежащее им полное право вотчинной собственности на землю, со всеми ее угодьями и богатствами, как на поверхности, так и в недрах ее, а крестьяне получали от них участки земли в пользование за условленные повинности. При составлении таковых договоров помещики могут постановлять с крестьянами дальнейшие условия, по взаимному с ними соглашению, на следующих, рассмотренных в Государственном Совете и Нами утвержденных главных правилах:

1. Повинности крестьян, в пользу помещиков, могут быть определены в договорах денежным оброком, произведениями, обрабатыванием помещичьей земли, или другою работою.

2. В случае неисполнения крестьянами приемлемых ими на себя по договору обязанностей, они понуждаются к тому Земскою Полицею, под руководством Уездных Предводителей Дворянства и под высшим наблюдением Губернского Правления.

3. Крестьяне, по надлежащем утверждении заключенных между ними и помещиками договоров, принимают название обязанных крестьян.

б. Помещики учреждают в селениях обязанных крестьян вотчинное управление и имеют высшее наблюдение за сельскою в них Полициею и за исполнением законов о сельском благоустройстве; им принадлежит также право суда и расправы в проступках и маловажных преступлениях обязанных крестьян и первоначальный разбор взаимных между ими тяжеб и споров.

ПСЗ, Собрание второе, т. XVII , № /5462.

МАНИФЕСТ О ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕМ ДАРОВАНИИ

КРЕПОСТНЫМ ЛЮДЯМ ПРАВ

СОСТОЯНИЯ СВОБОДНЫХ СЕЛЬСКИХ

ОБЫВАТЕЛЕЙ, И ОБ УСТРОЙСТВЕ ИХ БЫТА

(1861 г., февраля 19)

. Крепостные люди получат в свое время полные права свободных сельских обывателей.

Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли, предоставляют крестьянам, за установление повинности, в постоянное пользование усадебную их оседлость, и сверх того, для обеспечения быта их и исполнения обязанностей их пред Правительством, определенное в Положениях количество полевой земли и других угодий.

Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за сие обязаны исполнять в пользу помещиков определенные в Положениях повинности. В сем состоянии, которое есть переходное, крестьяне именуются временно-обязанными.

Вместе с тем им дается право выкупать усадебную их оседлость, а с согласия помещиков они могут приобретать в собственность полевые земли и другие угодья, отведенные им в постоянное пользование. С таковым приобретением в собственность определенного количества земли, крестьяне освободятся от обязанностей к помещикам по выкупленной земле и вступят в решительное состояние свободных крестьян-собственников.

Особым положением о дворовых людях определяется для них и переходное состояние, приспособленное к их занятиям и потребностям; по истечении двухлетнего срока от дня издания сего Положения, они получат полное освобождение и срочные льготы.

На сих главных началах составленными Положениями определяется будущее устройство крестьян ц дворовых людей, установляется порядок общественного крестьянского управления, и указываются подробно даруемые крестьянам и дворовым людям права и возлагаемые на них обязанности в отношении к Правительству и к помещикам.

Хотя же сии Положения, общие, местные, и особые дополнительные правила для некоторых особых местностей, для имений мелкопоместных владельцев и для крестьян, работающих на помещичьих фабриках и заводах, по возможности приспособлены к местным хозяйственным потребностям и обычаям: впрочем, дабы сохранить обычный порядок там, где он представляет обоюдны выгоды, мы предоставляем помещикам делать с крестьянами добровольные глашения, и заключать условия о размере поземельного надела крестьян и следующих за оный повинностях, с соблюдением правил, постановленных ограждения ненарушимости таковых договоров.

Как новое устройство, по неизбежной многосложности требуемых оным ремен, не может быть произведено вдруг, а потребуется для сего время, пр мерно не.менее двух лет; то в течение сего времени, в отвращение замешательства, и для соблюдения общественной и частной пользы, существующий доныне в помещичьих имениях порядок должен быть сохранен дотоле, когда, по совершении надлежащих приготовлений, открыт будет новый порядок.

Для правильного достижения сего, мы признали за благо повелеть:

1. Открыть в каждой губернии Губернское по крестьянским делам Присутствие, которому вверяется высшее заведывание делами крестьянских обществ, водворенных на помещичьих землях.

2. Для рассмотрения на местах недоразумений и споров, могущих возн] нуть при исполнении новых Положений, назначить в уездах Мировых Пос; никое, и образовать из них Уездные Мировые Съезды.

3. Затем образовать в помещичьих имениях мирские управления, для че: оставляя сельские общества в нынешнем их составе, открыть в значительн селениях волостные управления, а мелкие сельские общества соединить под но волостное управление.

4. Составить, поверить, и утвердить по каждому сельскому обществу или имению уставную грамоту, в которой будет исчислено, на основании местного Положения, количество земли, предоставляемой крестьянам в постоянное пользование, и размер повинностей, причитающихся с них в пользу помещика, как за землю, так и за другие выгоды.

5. Сии уставные грамоты приводить в исполнение по мере утверждения их для каждого имения, а окончательно по всем имениям ввести в действие в течение двух лет, со дня издания настоящего Манифеста.

6. До истечения сего срока, крестьянам и дворовым людям пребывать в прежнем повиновении помещикам и беспрекословно исполнять прежние их обязанности.

7. Помещикам сохранить наблюдение за порядком в их имениях, с правом суда и расправы, впредь до образования волостей и открытия волостных судов.

ПСЗ, Собрание второе, т. XXXVI , отделение первое, № 36650.

© 2014-2021 — Студопедия.Нет — Информационный студенческий ресурс. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав (0.004)

Читайте также: