Выплачивали ли древляне виру

Обновлено: 02.07.2024

Что же было в действительности?

Таким образом, намерение древлян взять в жены Малу овдовевшую Ольгу и распорядиться по своему усмотрению Святославом есть проявление языческих нравов, процветавших у восточных славян X в. 17

Из сказанного следует, что летописная запись о событиях 945 г. в Древлянской земле и Киеве была произведена не ранее конца XI или начала XII в., т.е. сто пятьдесят лет спустя. Тогда же, наверное, языческий обычай приобретения власти посредством убийства правителя превращен в сватовство.

Примечания

3. См.: Фроянов И.Я. 1) Киевская Русь: Очерки социально-экономической истории. Л., 1974. С. 9—12: 2) Киевская Русь: Очерки социально-политической истории. С. 31—32; 50—52, 87.

4. ПВЛ. Ч. 1. С. 40. Полная ясность на сей счет была еще у Татищева (Татищев В.Н. История Российская в 7 т. М.; Л., 1963. Т. II. С. 44); См. также: Рыбаков Б.А. Смерды // История СССР. 1979. № 2. С. 47.

5. См.: Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки социально-экономической истории. С. 115—116; Рыбаков Б.А. Киевская Русь. С. 324, 327.

6. Лев Диакон. История. М., 1988. С. 57.

8. Членов А. По следам Добрыни. М., 1986. С. 75.

9. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М., 1965. С. 242. О жертвоприношениях людей священным деревьям в священных рощах см.: Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. М., 1980. С. 394.

10. Догадкой о принесении Игоря в жертву священным деревьям поделился с нами в устной беседе А.В. Гадло.

13. Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. С. 184, 313, 329.

14. См.: Фроянов И.Я. Мятежный Новгород. С. 100—105.

16. Там же. С. 99. См. также: Гадло А.В. Поединок Мстислава с Редедей, его политический фон и исторические последствия // Проблемы археологии и этнографии Северного Кавказа. Краснодар, 1988.

18. См.: Соловьев С.М. Сочинения в 18 кн. М., 1988. Кн. 1. С. 143.

20. Там же. С. 103—104.

24. Лихачев Д.С. Русские летописи. С. 137.

25. Там же. См. также: ПВЛ. Ч. 2. С. 297—301.

26. Аверкиева Ю.П. Разложение родовой общины и формирование раннеклассовых отношений в обществе индейцев северо-западного побережья Северной Америки. М., 1961. С. 180.

29. См.: Лихачев Д.С. Народное поэтическое творчество. С. 166.

31. См.: ПСРЛ. Т. IV. С. 38; Т. VII. С. 284; Т. XV. Стб. 58; Т. XXV. С. 351; Т. XXVII. С. 185; Т. XXX. С. 20; Т. XXXIII. С. 19; Т. XXXVII. С. 58.

32. Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. С. 225.

37. Там же. С. 222—226.

39. В летописи это обстоятельство также подчеркивается. См.: ПВЛ. Ч. 1. С. 41.

40. Аналогичным образом, по всей видимости, следует понимать и Святослава, который вел разговор с ромейским Императором Иоанном Цимисхием, не выходя на берег Дуная, из своей ладьи. См.: Лев Диакон. История. С. 82.

41. Татищев В.Н. История Российская. Т. II. С. 45.

43. Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки социально-политической истории. С. 17, 27.

44. См.: Сербина К.Н. Устюжский летописный свод // Исторические записки. 1946. Т. 20. С. 260—263; Устюжский летописный свод (Архангелогородский летописец). М.; Л., 1951. С. 5.

45. ПСРЛ. Т. XXXVII. С. 19—20, 58.

46. См. также: Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 374, 375.

48. См.: Фроянов И.Я. Начало христианства на Руси // Курбатов Г.Л., Фролов Э.Д., Фроянов И.Я. Христианство: Античность. Византия. Древняя Русь. Л., 1988. С. 227—228.

49. ЛПС. М., 1851. С. 11.

50. См.: Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 4. С. 224; Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.). М., 1990. Т. III. С. 140.

51. Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. С. 99—108.

53. Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983. С. 3.

58. См.: Рыбаков Б.А. 1) Язычество древних славян. С. 462—463; 2) Язычество Древней Руси. С. 240—241.

60. Рыбаков Б.А. Киевская Русь. С. 360.

61. О мести Ольги рассуждали и дореволюционные историки. См.: Татищев В.Н. История Российская. Т. II. С. 44—45; Карамзин Н.М. История Государства Российского: в 12 т. М., 1989. Т. 1. С. 120—121; Соловьев С.М. Сочинения: в 18 кн. М., 1988. Кн. I. С. 147—148.

62. ПСРЛ. Т. XXVIII. М.; Л., 1963. С. 15, 169.

65. См.: Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. С. 3—4, 97—133; Лихачев Д.С. Русские летописи. С. 35—37; Кузьмин А.Г. Начальные этапы древнерусского летописания. С. 334—335.

66. См.: НПЛ. С. 112—113.

67. Кузьмин А.Г. Начальные этапы древнерусского летописания. С. 336.

68. Соловьев С.М. Сочинения. Кн. 1. С. 147.

72. См.: Лихачев Д.С. Русские летописи. С. 37; Кузьмин А.Г. Начальные этапы древнерусского летописания. С. 335.

76. См.: ФрояновИ.Я. Киевская Русь: Очерки социально-политической истории. С. 26—27.

77. См.: Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. С. 19, 106, 188, 193; Шкунаев С.В. Община и общество западных кельтов. М., 1989. С. 15—21.

78. Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. С. 325.

80. Рыбаков Б.А. Киевская Русь. С. 322.

85. См.: Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки социально-политической истории. С. 190—191.

90. Карамзин Н.М. История Государства Российского Т. 1. С. 123, 270.

91. Соловьев С.М. Сочинения. Кн. 1. С. 149.

93. См.: Фроянов И.Я. Мятежный Новгород. С. 128.

94. Фроянов И.Я. 1) Киевская Русь: Очерки социально-экономической истории. С. 113—118; 2) Киевская Русь: Очерки отечественной историографии. С. 173—176.

98. ПСРЛ. М. 1962. Т. II. Стб. 48.

101. Гиляров Ф. Предания русской начальной летописи. М., 1978. С. 242.

102. Карамзин Н.М. История Государства Российского Т. 1. С. 270. Прим. 377.

105. См.: Анучин Д.Н. Сани, ладья и кони как принадлежность похоронного обряда. М., 1890.

Когда летописец детально перечислял, какие из восточнославянских племенных союзов вошли в состав Руси, то он описывал своим читателям государство Русь на одном из этапов развития (в первой половине IX века), когда Русь охватила ещё только половину племенных союзов.

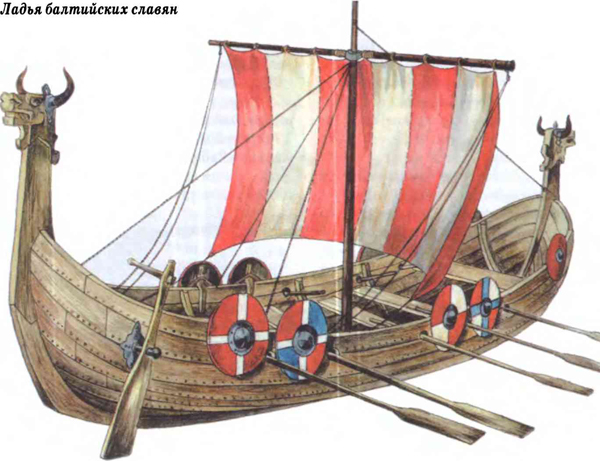

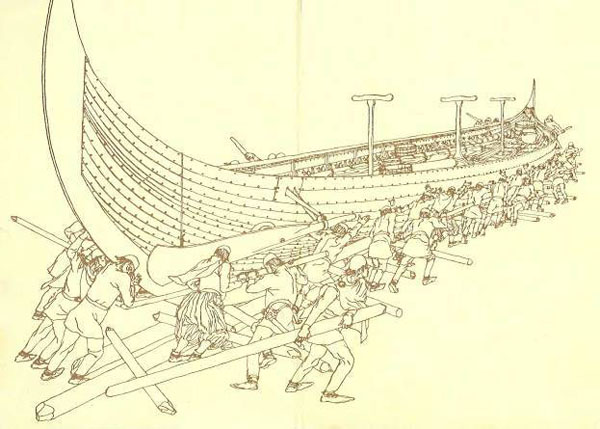

Итак, процесс изготовления флота занимал зимнее время и часть весны (сплав и оснастка) и требовал усилий многих тысяч славянских плотников и корабелов. Он был поставлен под контроль пяти областных начальников, из которых один был сыном великого князя, и завершался в самой столице. К работе мужчин, делавших деревянную основу корабля, мы должны прибавить труд славянских женщин, ткавших паруса для оснастки флотилии. Численность торгового флота нам неизвестна; военные флотилии насчитывали до 2 тысяч судов.

Все эти расчеты, дающие, разумеется, лишь приблизительные итоги, показывают всё же, что за лаконичными строками источника мы можем и должны рассматривать упоминаемые в них явления во всем их реальном жизненном воплощении. И оказывается, что только одна часть того социального комплекса, который кратко именуется полюдьем, представляет собой значительную повинность. Постройка станов, транспортировка дани в Киев, изготовление ладей и парусов к ним — все это первичная форма отработочной ренты, тяжесть которой ложилась как на княжескую челядь, так и на крестьян-общинников.

Рассмотрим с таких же позиций само полюдье как ежегодное государственное мероприятие, раскроем, насколько возможно, его практическую организационную сущность. Трактат императора Константина содержит достаточно данных для этого.

Во-вторых, мы знаем, что полюдье продолжалось 6 месяцев (с ноября по апрель), то есть около 180 дней. В-третьих, мы можем приложить к сведениям Константина скорость перемещения полюдья (не забывая об ее условности), равную примерно 7—8 километрам в сутки.

Таким образом, мы должны представить себе полюдье как движение с обычной скоростью средневековой конной езды, с остановками в среднем на 2 — 3 дня в каждом пункте ночлега. В крупных городах остановки могли быть более длительными за счет сокращения пребывания в незначительных становищах. Медленность общего движения давала возможность заездов в стороны от основного маршрута; поэтому путь полюдья представляется не линией, а полосой в 20—30 километров шириной, по которой могли разъезжать на коне сборщики дани (данники, вирники, емцы, отроки и т. п.).

Самым обширным племенным союзом были кривичи. Дань, следуемая с них, должна была стекаться в их столицу — Смоленск. Он был перепутьем между Новгородом и Киевом и, как уже выяснено, поворотным пунктом большого полюдья. В силу этого нас не должно удивлять наличие под Смоленском огромного лагеря — города IX—X веков в Гнездове. Курганное кладбище IX—XI веков содержало около 5 тысяч могил, являясь крупнейшим в Европе. А. Н. Насонов имел все основания говорить:

Вот эта выросшая на местном корню племенная знать и могла быть промежуточным звеном между кривичской деревней и полюдьем киевского князя, которое никоим образом не могло охватить всей огромной территории кривичей.

Когда Игорь стоял уже у Дуная, император прислал к нему послов о мире. Игорь начал совещаться с дружиной, которая была рада без сражений получить дань с византийской империи:

Византийский писатель Лев Дьякон сообщает одну деталь о смерти Игоря:

Древляне, казнившие Игоря по приговору веча, считали себя в своем праве. Послы, прибывшие в Киев сватать за древлянского князя вдову Игоря Ольгу, заявили ей:

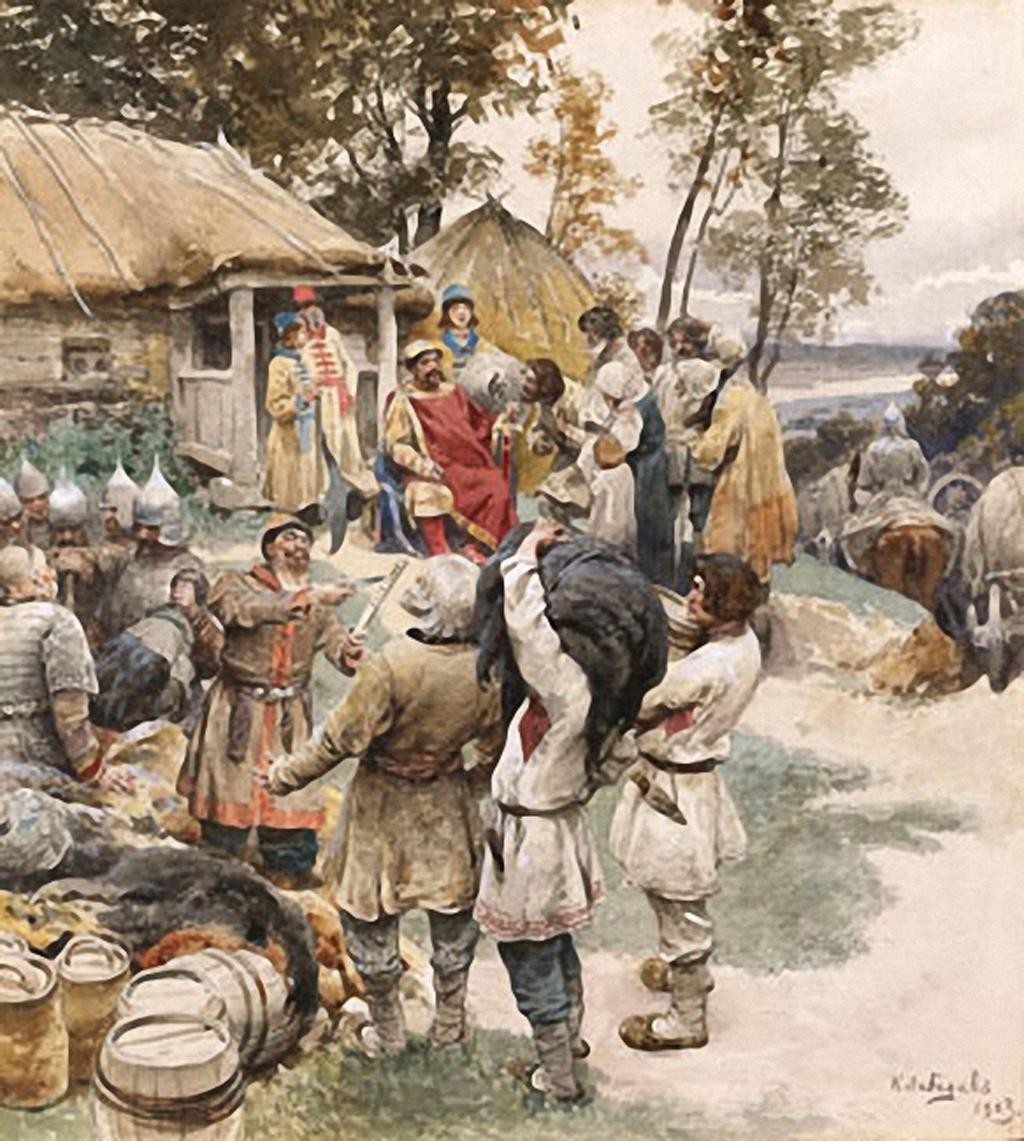

Всё это прекрасно объясняется полюдьем. Экспортная часть полюдья состояла из пушнины, воска и мёда; к продуктам охоты и пчеловодства добавлялась и челядь, рабы, охотно покупаемые на международных рынках и в мусульманском Халифате, и в христианской Византии. Знакомство с системой сбыта полюдья с особой убедительностью покажет государственный характер действий Киевской Руси IX—X веков.

Ещё в детстве, начиная своё знакомство с историей Древней Руси, я была поражена одним преданием, что вполне могло оказаться реальным событием. Оно напрямую касалось древлян, что решили наказать князя Игоря из-за непомерно больших податей, что требовал князь.

Самовольно устроив кровавую расправу над правителем, они попали под удар его супруги, Ольги, которая практически уничтожила этот народ. Так рассказывает нам одна из древних легенд, но давайте лучше узнаем самих древлян и проведём своего рода расследование. В противостоянии с князем кто был прав: он или непокорный народ? Что из себя представляло племя древлян?

Славяне, хорваты или готы?

Если одни историки считают их древним коренным народом Руси, то другие склоняются к иной версии (в пользу неё говорят и многие археологические находки). Древляне могли быть связаны с белыми хорватами, что появились на их землях около VI века. Нельзя исключать и того, что сами древляне пришли в Приднепровье с севера, как и многие другие славянские племена.

Самое известное свидетельство о древлянах мы находим у Льва Диакона. Это и есть то самое событие, о котором я рассказала раньше, а именно – расправа народа над князем. Как отмечал диакон в своём письме, древляне были настолько рассержены на Игоря, что избрали для него ужасную смерть – его привязали к наклонённым деревьям, после чего тело было разорвано надвое.

Правда, меня в изложении Льва Диакона немало смутило определение народа – он называет их германским племенем, которое Игорь собирался подчинить Руси.

Смерть князя Игоря

Художник: В.П. Верещагин

Самый загадочный князь

Первая месть Ольги

Художник: Фёдор Антонович Бруни

Мал – дикарь или патриот?

Князь Мал – одна из самых загадочных личностей в истории. О нём известно очень мало, однако можно предположить, что он происходил либо из дулебов, либо из готского племени, отколовшегося от основной ветви и расположившегося неподалёку от русских земель. Как бы то ни было, именно он стал предводителем своего народа.

Перун

Не секрет, что Мал твёрдо стоял за свою веру, поклонялся Перуну, что благословлял древлян на военные победы. Высокий уровень развития древлян подчёркивают и письменные свидетельства кривичей, дреговичей и полян, с которыми древлянские племена вели торговлю и нередко объединялись для отпора захватчикам.

Древляне были не только превосходными воинами, но и талантливыми мастерами, строителями, охотниками. Сумев приспособиться к лесной жизни, они справлялись с любыми сложностями и обладали огромной силой. Сохранилось упоминание о деде Мала, что ходил на медведя с голыми руками и победил зверя.

Другой предок древлянского князя стал известен благодаря обустройству своих земель и стремлению объединить разрозненные племена в единый народ. Согласитесь, подобная культура мало напоминает обычаи дикарей.

Памятник князю Малу в центральном парке Коростеня

Роковое предложение воеводы

Но что же произошло в 945 году, когда на землях древлян и нашёл свою смерть Игорь? Из школьных учебников истории можно узнать о том, что непокорный народ вдруг поднял бунт против князя, отказавшись платить ему налоги, а завершилось всё зверским убийством. Как же всё обстояло на самом деле? Конечно, учитывая давность лет, сейчас сложно утверждать наверняка, но давайте попробуем оценить ситуацию объективно.

Игорь неоднократно получал налоги на подвластных землях, в том числе и древлянских. Всё прошло гладко и в этот раз, однако, уже возвращаясь в Киев, воевода Свенельд предлагает князю ещё раз собрать дань с древлянского народа, чьи земли славились своими богатствами. Князь пошёл на поводу у воеводы, а потому вернулся к древлянам.

Собирают дань

Художник: Николай Рерих, 1908

А теперь подумайте, рад ли был тот самый воинственный и решительный Мал такому повороту? Переговоры с Игорем были попыткой Мала образумить князя, однако того ничто не могло остановить, что и привело к гибели одного из самых известных правителей Руси.

Что же случилось с самими древлянами? Они не погибли от рук Ольги, однако последнее упоминание о них встречается в 1136 году. На мой взгляд, причиной исчезновения древлян стало их присоединение к Руси. Вера и культура народа подверглись изменениям, а потому древляне просто слились с другими племенами, потеряв самоидентичность, за которую так долго боролся князь Мал.

На территории Киевской Руси проживало большое количество племенных объединений, в будущем ставших ядром единого государства.

Древнерусское государство, или Киевская Русь, образовалось на широких просторах Восточно-Европейской равнины, где в 9 веке проживало великое множество всевозможных восточнославянских союзов племён: именно они стали основой сформировавшихся спустя много столетий русского, белорусского и украинского народов. Помимо них на территории молодого государства находились представители финно-угорских народностей, а со стороны степи славяне соседствовали с кочевыми племенами сначала хазар, а затем и печенегов.

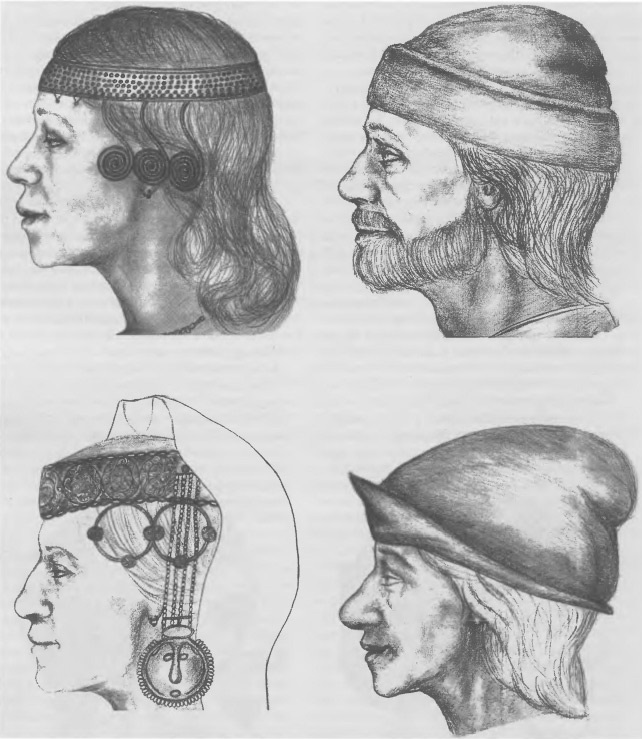

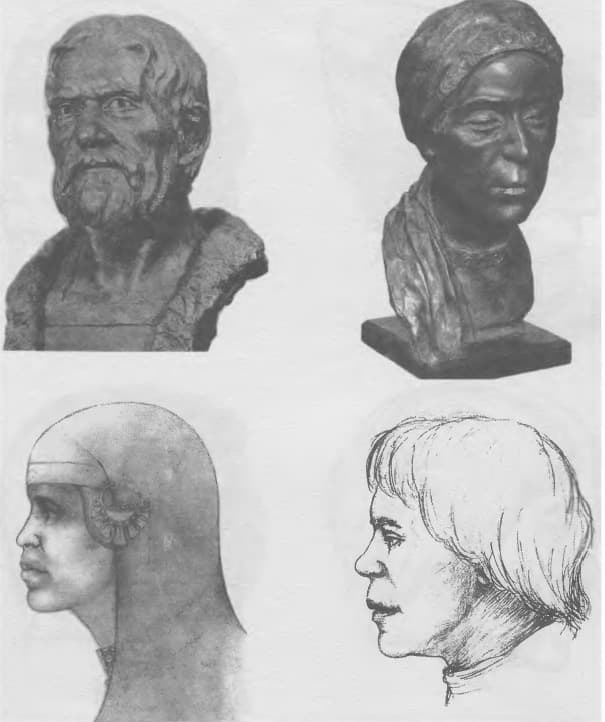

Несмотря на то, что эти многочисленные славянские союзы племён во многом были похожи друг на друга, в их традициях и образе жизни до появления единого государства существовали и различия. Попробуем погрузиться в далёкие века и посмотреть на то, как жили словене и кривичи, древляне и северяне до вхождения в состав Киевской Руси.

Словене — предки новгородцев

Племена словен расселились у озера Ильмень довольно поздно — с 8 века, однако именно им суждено было стать (наравне с пришлыми варягами) одними из главных героев всей ранней истории Древней Руси. Ильменские словене, наряду с норманнами и местными финно-угорскими племенами, заложили основу племенного суперсоюза с центром сначала в Ладоге, а потом и в Новгороде.

От других этносов, проживавших у озера Ильмень, археологи отличают словен по характерным захоронениям под сопками. Их соседи, варяги, кривичи и финно-угры, использовали иной тип погребений: длинные курганы. Исследователи сходятся во мнении, что таким образом эти восточнославянские племена стремились сохранить свою идентичность.

Кривичи — древнерусские судостроители

Кривичи упоминаются и в сочинениях византийского императора Константина Багрянородного. Так, безилевс писал, что лодки, на которых славянские и варяжские дружины подходили к стенам Константинополя, были построены именно этими племенами. Русские же летописи связывали кривичей с полоцким княжеским домом, постоянно враждовавшим с киевскими и новгородскими князьями. Эти племена упоминаются в древнерусских исторических памятниках вплоть до середины 12 века.

Древляне — соперники полян

Этот племенной союз в политическом отношении был одним из самых сильных на территории будущего Древнерусского государства. Древляне обитали на Правобережье Днепра, южнее реки Припять, а их политическим центром являлся город Искоростень.

Древляне к моменту образования Киевской Руси не уступали своим соседям в политическом развитии — у них был свой князь и дружина. По некоторым данным, ещё до прихода на эту территорию Олега с войсками, князья из Искоростеня обложили данью даже полян.

Древляне признали верховенство Киева при Олеге и выплачивали дань. Они также участвовали в военных походах преемника Рюрика на Константинополь, что отразилось в византийских источниках. Однако, как только княжеская власть в Киеве ослабла — древляне попытались во главе с князем Малом освободиться от зависимости, но это выступление жестоко подавила вдова князя Игоря, Ольга. После этих событий древляне были окончательно интегрированы в Киевскую Русь.

Северяне — данники хазар

До прихода Олега на эти территории северяне платили дань Хазарскому каганату. Олег освободил их от такой обузы и предложил свою защиту, причём обязательства перед Киевом, наложенные Олегом на северян, были значительно легче, чем аналогичные древлянские. Чуть позже княгиня Ольга распространила на этот племенной союз полюдье, однако, по всей видимости, активно в политическую жизнь пограничных племён не вмешивалась.

Поляне — предки киевлян

Поляне не занимали такие же обширные территории, как древляне или северяне, поэтому их сила заключалась не в многочисленности, а в удачном расположении. Киев был одним из важнейших торговых и перевалочных центров на Днепре. Поэтому именно поляне едва ли не первыми стали заниматься, помимо обычных восточнославянских промыслов, и торговлей.

Вятичи — на фронтире славянского мира

Вятичи отличались строптивым нравом, и их интеграция в единое Древнерусское государство растянулось на долгие годы. Этот племенной союз считается самым восточным из всех известных восточных славян и долгое время находился в подчинении у Хазарского каганата. Именно с этим фактом связан первый поход киевских князей против вятичей — тогда войска, шедшие, в первую очередь, на Хазарию, возглавлял Святослав Игоревич.

Радимичи — свободолюбивое племя

Наверное, самые загадочные и обделённые вниманием племена восточных славян. Радимичи проживали в бассейне реки Днепр, очень близко к полянам и будущему центру Киевской Руси, однако очень долго сохраняли свою независимость от Рюриковичей. Этот факт выглядит странным, поскольку в летописях об этих племенах очень часто отзываются либо насмешливо, либо свысока, и многие исследователи идут на поводу этих высказываний.

Вполне вероятно, что радимичи так же, как и северяне, платили дань хазарам, а затем, после завоевания Киева Олегом, подчинились пришедшему с севера князю. Вместе с ним эти восточные славяне участвовали в походах на Константинополь. Однако спустя столетие, почувствовав слабость центральной власти во время междоусобных войн, отделились от Киевской Руси.

Подавлять нелояльных радимичей отправился воевода Владимира Святославича Волчий Хвост. Войска киевлян и радимичей встретились на реке Пищань, и восставшие потерпели поражение. Постепенное поглощение вновь присоединённых племён продолжилось, и в 11 — 12 веках они стали частью Смоленского и Черниговского княжеств.

Мы поговорили лишь о самых значительных восточнославянских племенах и союзах племён, составивших основу Древнерусского государства. Но не стоит забывать, что были ещё и более мелкие объединения: полочане, дреговичи, тиверцы, уличи — имя им легион. А помимо них — и неславянские племена, тоже оказавшие большое влияние на формирование единой Киевской Руси. С самых первых дней своего существования держава Рюриковичей была полиэтническим государством, и каждое племя оставило свой след в истории Древнерусского государства.

Читайте также: