В каком году была принята концепция устойчивого развития по обеспечению безопасности человечества

Обновлено: 25.06.2024

Мы живем в ограниченном мире, но ведем себя так, будто ресурсы и биосферные возможности Земли неисчерпаемы. В середине XX века человечество пришло к пониманию пределов планеты, за рамки которых невозможно выйти без ущерба для себя. Так родилась идея необходимости социо-эколого-экономического баланса. Чтобы прийти к глобальному равновесию и избежать катастрофических последствий от антропогенного воздействия на экосистему Земли, мировое сообщество на уровне ООН приняло концепцию устойчивого развития (Sustainable Development). Следовать ей должны не только страны, но также и бизнес как один из основных потенциальных драйверов ответственного поведения. Вместе с компанией Dow, которая придерживается принципов устойчивого развития на всех этапах производства, рассказываем, что такое устойчивое развитие и какие препятствия возникают на пути к его достижению.

Концепция устойчивого развития неразрывно связана с негативными результатами промышленной революции. Начиная с конца XIX века люди начали осознавать, что их деятельность губительно сказывается на окружающей среде, а принятая модель экономики не приводит к социальному равенству. Тем не менее идею устойчивого развития активно стали развивать только с 60-70-х годов XX века.

Неустойчивое развитие

Летом 1970 года международная группа исследователей из Массачусетского технологического института под руководством Денниса Медоуза по заказу Римского клуба начала изучать возможные экологические и социальные последствия от продолжающегося роста населения. Уже в 1974 году его численность преодолела отметку в 4 миллиарда человек. Всего за 200 лет население мира выросло с 900 миллионов до почти 8 миллиардов человек. К 2100 году, по оценкам ООН, на Земле будет жить от 10 до 11 миллиардов человек.

- Если тенденции увеличения мирового населения, индустриализации, загрязнения, производства продуктов питания и истощения ресурсов на момент исследования останутся неизменными, то пределы роста на Земле будут достигнуты где-то в течение следующих ста лет

- Наиболее вероятным результатом будет внезапный и неконтролируемый спад как населения, так и производственных мощностей

- Тенденции роста можно изменить и создать условия экологической и экономической стабильности, устойчивые в далеком будущем

Разрешить все социальные и экологические проблемы так и не удалось, а некоторые из них со временем только усилились. По данным авторов доклада, с 1990-х годов человечество перешло черту, после которой экосистема Земли уже не может воспроизводиться. На практике это может означать, что реки и озера не успевают очиститься от того количества загрязнений, которое туда попадает. Также это может привести обеслесению, так как лес не успевает восстанавливаться, или деградации почв — на образование одного сантиметра почвы уходит более 1000 лет.

Экологи даже ввели такое понятие как день экологического долга — условный день, когда человечество тратит все ресурсы Земли, данные на год, а способность планеты поглощать отходы исчерпывается. В этом году день экологического долга наступил 29 июля. Таким образом, спустя 6-7 месяцев мы начинаем брать в долг у планеты и будущих поколений. Сейчас нам требуется 1,7 планеты, чтобы поддерживать нынешний уровень жизни. Ниже это число растет в реальном времени:

Рост выбросов парниковых газов. Последний доклад Межправительственной группы по изменению климата (МГИЭК) подтверждает ранее высказанное предположение, что изменение климата вызвано в первую очередь антропогенным воздействием. Выводы ученых говорят о том, что добиться целей Парижского соглашения и сдержать рост температуры в пределах 1,5 градусов Цельсия к 2050 году практически невозможно. Уже сейчас средняя температура на планете примерно на 1,1 градусов Цельсия выше, чем в доиндустриальный период. Ученые пришли к выводу, что некоторые процессы, связанные с изменением климата, необратимы — например, рост уровня моря. Он будет происходить, даже если остановить глобальное потепление.

Чтобы удержать температуру в пределах 1,5 градусов Цельсия к середине века согласно Парижскому соглашению, необходимо сократить транспортные выбросы на 80 процентов по сравнению с нынешним уровнем. Один из вариантов — автомобили, работающие от аккумуляторов. Исследования показывают, что в Европе электромобили по всему жизненному циклу образуют на 66-69 процентов меньше выбросов парниковых газов, если сравнивать их с бензиновыми автомобилями. Ожидается, что через 10 лет эмиссия еще снизится за счет общей декарбонизации электроэнергии.

Борьба за пресную воду. По данным ООН, к 2050 году 5,7 миллиарда человек могут столкнуться с нехваткой воды. Основная причина — деградация экосистем и нерациональное использование. Каждый год люди потребляют 4,6 тысячи кубических километров воды, из которых 70 процентов приходится на сельское хозяйство и 10 процентов — на домохозяйства. Потребление воды увеличивается ежегодно примерно на один процент.

Голод. Несмотря на общий рост благосостояния, острой остается проблема голода. По подсчетам ООН, в мире от голода страдает 8,9 процента населения Земли, или около 690 миллионов человек (до пандемии COVID-19). Эта цифра увеличилась на 60 миллионов человек за пять лет. Также растет число тех, кто испытывает дефицит продовольствия. В России 8,8 миллиона человек не могут позволить себе сбалансированный рацион из-за низкого дохода, а 400 тысяч человек находятся на грани голода.

Исчезновение биологических видов. По сведениям от Межправительственной научно-политической платформы по вопросам биоразнообразия и экосистемы (IPBES), около миллиона видов растений, животных и других организмов находятся под угрозой существования по причине деятельности человека. Основные факторы — сельское хозяйство, рост городов, отходы, выбросы вредных веществ и изменение климата. Средняя численность видов с 1900 года снизилась на 20 процентов в тех регионах, где проживает человек. Ученые говорят, что под угрозой находятся 25 процентов позвоночных, беспозвоночных и водных животных, примерно 10 процентов насекомых в ближайшее время могут исчезнуть.

Сведение лесов. Легальные и незаконные вырубки лесов остаются одной из ключевых проблем для экосистемы Земли. Леса являются домом для тысяч видов, они напрямую влияют на количество и качество воды, а также на изменение климата. Уже сейчас две трети тропических лесов в мире уничтожены или деградировали. Площадь девственных лесов сократилась на 81 миллион гектар с 1990 года. Впрочем, за последнее десятилетие темпы сокращения снизились. Основными причинами вырубки лесов остается заготовка древесины и освобождение территорий под нужды сельского хозяйства.

Экологический кризис влияет не только на биосферу Земли как место нашего обитания, но он также сказывается на экономике. По подсчетам Всемирного экономического форума и консалтинговой компании PwC, от состояния окружающей среды и экосистемных услуг зависит почти половина мирового ВВП — 44 триллионов долларов США ежегодно. Например, эксперты ООН оценивают потери мировой экономики, связанные с загрязнением воздуха, в 5 триллионов долларов США в год.

Компания Dow прилагает значительные усилия для борьбы с изменением климата. В результате принятых мер по повышению энергоэффективности объем предотвращенных выбросов парниковых газов в атмосферу в 2020 г. составил 400 000 метрических тонн СО2, а 50 процентов энергии, закупленной для производства, были получены из возобновляемых источников.

Планетарные границы

- Изменение климата

- Потеря биологического разнообразия

- Биохимические потоки фосфора, азота

- Вырубка лесов и другие изменения ландшафта

- Аэрозольное загрязнение

- Уменьшение стратосферического озонового слоя

- Окисление океана

- Использование пресной воды

- Химическое загрязнение

Затем исследователи оценили предел каждого процесса, прежде чем глобальная система пройдет порог, за которым мы ставим существование человечества под угрозу. Фактически ученые определили границы безопасного для жизни человека пространства на Земле.

Согласно концепции, нарушение одной или нескольких планетарных границ может быть вредным или даже катастрофическим, так как это может вызывать резкие изменения окружающей среды в региональном или планетарном масштабе. Впрочем, мы уже вышли за планетарные границы, по крайней мере, это относится к четырем из девяти пределов: изменение климата, потеря биоразнообразия, биогеохимические потоки (дисбаланс азота и фосфора) и вырубка лесов и другие изменения ландшафта.

Девять систем жизнеобеспечения, разделенные по степени риска.

Эксперты предупреждают, что эти пределы являются приблизительными: никто не знает, как далеко мы можем выйти за границы, прежде чем совокупное давление приведет к необратимым последствиям. Ученые предлагают сравнить это с человеком с завязанными глазами — в каком бы направлении он ни шел, он все равно идет к краю утеса. Мы знаем, что предел существует, но не видим его.

Отказ от мяса и переход на более растительный рацион питания может снизить эмиссию парниковых газов на 29-70 процентов. На производство продуктов питания приходится от четверти до одной трети всех антропогенных выбросов парниковых газов в мире. Основная нагрузка же ложится на животноводческую отрасль.

От роста — к глобальному равновесию

В 2000 году мировое сообщество выработало восемь Целей развития тысячелетия, которые должны были стать глобальной стратегией развития до 2015 года. Задачи ЦРТ:

- Ликвидация крайней нищеты и голода

- Обеспечение всеобщего начального образования

- Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин

- Сокращение детской смертности

- Улучшение охраны материнства

- Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями

- Обеспечение экологической устойчивости

- Формирование глобального партнерства в целях развития

На смену Целям развития тысячелетия пришли новые, более универсальные и широкие по охвату — 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. ЦУР представляют собой набор глобальных задач развития, принятых странами-членами ООН в сентябре 2015 года. Они определяют глобальную повестку дня в области развития мира до 2030 года.

Усто́йчивое разви́тие (англ. sustainable development ) — гармоничное (правильное, равномерное, сбалансированное) развитие — это процесс изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений.

Во многом речь идёт об обеспечении качества жизни людей.

Содержание

Тонкости перевода

Entwicklung — развитие, проявление, разработка, создание, конструкция, развертывание, изменение, конструирование, модернизация, проект, проектирование;

Development — Развитие; Durable (прилагательное) — прочный, долговременный, длительный, длительного пользования, долговечный, надежный

В модели роста Солоу (назван в честь Роберта Солоу), стационарное состояние является в долгосрочной перспективе результатом модели. Если в экономике начиная от стационарного состояния, он постепенно переходит к нему. Термин обычно относится к национальной экономике, но могут применяться для экономики города, региона или всей планеты.

История

Начало — 1970-е

Конференция в Стокгольме

Проведение в 1972 году в Стокгольме Конференции ООН по окружающей человека среде и создание Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) ознаменовало включение международного сообщества на государственном уровне в решение экологических проблем, которые стали сдерживать социально-экономическое развитие. Стала развиваться экологическая политика и дипломатия, право окружающей среды, появилась новая институциональная составляющая — министерства и ведомства по окружающей среде.

1980-е

Понятие и определения устойчивого развития

Значительное большинство международных организаций системы ООН включило в свою деятельность существенную экологическую составляющую, ориентированную на переход к устойчивому развитию. Эксперты Всемирного банка определили устойчивое развитие как процесс управления совокупностью (портфелем) активов, направленный на сохранение и расширение возможностей, имеющихся у людей. Активы в данном определении включают не только традиционно подсчитываемый физический капитал, но также природный и человеческий капитал. Чтобы быть устойчивым, развитие должно обеспечить рост — или по крайней мере неуменьшение — во времени всех этих активов. Для рационального управления экономикой страны применяется та же логика, что используется для рационального управления личной собственностью.

Документ Хартия Земли появился на свет в результате шестилетнего международного диалога с целью выработки общечеловеческих целей и общих ценностей. Он был подготовлен по инициативе гражданского сообщества и был официально принят на собрании Комиссии Хартии Земли в штабе ЮНЕСКО в Париже, в марте 2000 года. Миссией Хартии Земли является пропаганда перехода к устойчивому образу жизни и формированию глобального сообщества, основанного на общих этических устоях, включающих в себя уважение и заботу о всём сообществе живого, принципы экологической целостности, всеобщие права человека, уважение к культурному разнообразию, экономическую справедливость, демократию и культуру мира.

Триединая концепция устойчивого развития

Концепция устойчивого развития появилась в результате объединения трех основных точек зрения: экономической, социальной и экологической.

Экономическая составляющая

Экономический подход к концепции устойчивости развития основан на теории максимального потока совокупного дохода Хикса-Линдаля, который может быть произведен при условии, по крайней мере, сохранения совокупного капитала, с помощью которого и производится этот доход. Эта концепция подразумевает оптимальное использование ограниченных ресурсов и использование экологичных — природо-, энерго-, и материало-сберегающих технологий, включая добычу и переработку сырья, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов. Однако при решении вопросов о том, какой капитал должен сохраняться (например, физический или природный, или человеческий капитал) и в какой мере различные виды капитала взаимозамещаемы, а также при стоимостной оценке этих активов, особенно экологических ресурсов, возникают проблемы правильной интерпретации и счета. Появились два вида устойчивости — слабая, когда речь идет о неуменьшаемом во времени природном и произведенном капитале, и сильная — когда должен не уменьшаться природный капитал (причем часть прибыли от продажи невозобновимых ресурсов должна направляться на увеличение ценности возобновимого природного капитала).

Социальная составляющая

Социальная составляющая устойчивости развития ориентирована на человека и направлена на сохранение стабильности социальных и культурных систем, в том числе, на сокращение числа разрушительных конфликтов между людьми. Важным аспектом этого подхода является справедливое разделение благ. Желательно также сохранение культурного капитала и многообразия в глобальных масштабах, а также более полное использование практики устойчивого развития, имеющейся в не доминирующих культурах. Для достижения устойчивости развития, современному обществу придется создать более эффективную систему принятия решений, учитывающую исторический опыт и поощряющую плюрализм. Важно достижение не только внутри-, но и межпоколенной справедливости. В рамках концепции человеческого развития человек является не объектом, а субъектом развития. Опираясь на расширение вариантов выбора человека как главную ценность, концепция устойчивого развития подразумевает, что человек должен участвовать в процессах, которые формируют сферу его жизнедеятельности, содействовать принятию и реализации решений, контролировать их исполнение.

Экологическая составляющая

Единство концепций

Согласование этих различных точек зрения и их перевод на язык конкретных мероприятий, являющихся средствами достижения устойчивого развития — задача огромной сложности, поскольку все три элемента устойчивого развития должны рассматриваться сбалансированно. Важны также и механизмы взаимодействия этих трех концепций. Экономический и социальный элементы, взаимодействуя друг с другом, порождают такие новые задачи, как достижение справедливости внутри одного поколения (например, в отношении распределения доходов) и оказание целенаправленной помощи бедным слоям населения. Механизм взаимодействия экономического и экологического элементов породил новые идеи относительно стоимостной оценки и интернализации (учёта в экономической отчетности предприятий) внешних воздействий на окружающую среду. Наконец, связь социального и экологического элементов вызвала интерес к таким вопросам как внутрипоколенное и межпоколенное равенство, включая соблюдение прав будущих поколений, и участия населения в процессе принятия решений.

Индикаторы

Важным вопросом в реализации концепции устойчивого развития — особенно в связи с тем, что она часто рассматривается как эволюционирующая — стало выявление его практических и измеряемых индикаторов. В этом направлении сейчас работают как международные организации, так и научные круги. Исходя из вышеуказанной триады, такие индикаторы могут связывать все эти три компонента и отражать экологические, экономические и социальные (включая психологические, например, восприятие устойчивого развития) аспекты.

Устойчивое развитие и традиционная экономика

Экономика устойчивого развития

Устойчивое развитие территорий

В концепции устойчивого развития производительных сил Н.П. Огановского структурная сбалансированность сельского хозяйства и промышленности должна не только обеспечивать экономический рост, но и восстановление и умножение используемых человеком благ природы. Таким образом, в категорию устойчивого развития производительных сил была внесена экологическая составляющая и отмечена важность сохранения природных ресурсов, являющихся общенародным достоянием.

Следует констатировать, что оригинальная концепция Н.П. Огановского, выведенная им из сравнительно-исторического анализа агротехнологических условий Запада и России, на десятилетия опередила международные дискуссии 1960–1970-х годов об устойчивом развитии, упоминание о котором встречается во Всемирной стратегии охраны природы [72], разработанной в 1980 г. Международным союзом охраны природы и природных ресурсов, Комитетом ООН по окружающей среде и Всемирным фондом дикой природы, в контексте необходимости учета экологических факторов в процессах социально-экономического развития. Цель Всемирной стратегии охраны природы заключается в том,

чтобы помочь достижению устойчивого развития посредством сохранения жизненных ресурсов. Стратегия объясняет значение сохранения жизненных ресурсов для выживания человека и устойчивого развития, определяет приоритеты и главные связанные с ними требования, предлагает эффективные пути для достижения цели.

В настоящее время существует множество (более сотни) определений устойчивого развития (УР), сформулированных как отдельными исследователями, так и целыми группами. В числе наиболее распространенных следующие:

– по Всемирной стратегии охраны природы УР – это такое развитие, которое обеспечивает реальное улучшение качества жизни людей и в то же самое время сохраняет природное разнообразие Земли [10];

– в формулировке ООН УР – это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности [7, c. 50];

– по Хартии Земли необходимо применять такие модели производства, потребления и воспроизводства, которые сохраняют регенеративные возможности Земли, права человека и благополучие сообществ [13]

– по законодательству РФ – это повышение уровня и качества жизни населения на основе научно-технического прогресса, динамичного развития экономики и социальной сферы при сохранении воспроизводственного потенциала природного комплекса страны как части биосферы Земли, а также технологического потенциала в интересах нынешнего и будущих поколений [17];

– по Н.Н. Моисееву УР – это реализация стратегии человека, его пути к эпохе ноосферы, то есть к состоянию коэволюции общества и Природы [31];

– по А.Д. Урсул под устойчивым развитием понимается управляемое развитие общества, не разрушающего своей природной основы и обеспечивающее выживание и непрерывное развитие цивилизации [64].

1. Совместно, а не в отрыве друг от друга рассматривать экономические, социальные и экологические нужды.

2. Содержать согласованный взгляд на устойчивое развитие.

3. Включать участие местных жителей.

4. Создать группу заинтересованных лиц, форум или эквивалентную многосекторальную группу для наблюдения за процессом.

5. Содержать план действий с конкретными долгосрочными целями.

6. Предусмотреть систему мониторинга и отчетности.

7. Определить индикаторы для мониторинга прогресса [33].

Концепция устойчивого развития исходит из баланса жизнедеятельности человечества в окружающей среде, экономике и социальной сфере (рис. 1).

Рис. 1. Концептуальная модель устойчивого развития [23]

С экологической точки зрения, устойчивое развитие должно обеспечивать целостность биологических и физических природных систем. Основное внимание должно быть уделено сохранению способностей к самовосстановлению и динамической адаптации таких систем к изменениям, поскольку деградация природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологического разнообразия сокращают способность экологических систем к самовосстановлению.

Следует отметить, что создаваемая усилиями мирового сообщества модель устойчивого развития является и моделью безопасного развития цивилизации, то есть в ее рамках одновременно обеспечивается экономическая эффективность и экономическая безопасность, социальная справедливость и социальная безопасность, экологическая безопасность и коэволюционное развитие. В настоящее время важно разработать новую парадигму устойчивого развития цивилизации на Земле и в соответствии с ней отдельных стран, регионов, межотраслевых комплексов, отраслей, организаций, больших и малых народностей и сообществ.

Устойчивое развитие связано с решением трех иерархически взаимосвязанных проблем. По мнению Р. Костанца и К. Фольке они сводятся к поддержанию:

1) устойчивого масштаба экономики, который соответствовал бы ее экологической системе жизнеобеспечения;

2) справедливого распределения (distribution) ресурсов и возможностей не только в рамках нынешнего поколения людей, но также между нынешним и будущими поколениями, а также между человеком и другими биологическими видами;

3) эффективного распределения (allocation) ресурсов во времени, которое бы адекватно учитывало природный капитал [70].

Устойчивое развитие цивилизации планеты предполагает наличие единой и определенной системы ценностей и установок, на которую смогли бы ориентироваться государства при формировании своих национальных стратегий. В декларации, утвержденной на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г., были сформулированы 27 принципов устойчивого развития, представляющие собой содержательную составляющую нового механизма глобального партнерства, заключения международных соглашений, обеспечивающих уважение интересов всех и защиту целостности глобальной системы охраны окружающей среды и развитию. Важнейшими являются принципы:

– обеспечения права людей на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой (принцип 1); удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений в областях развития и окружающей среды как неотъемлемой составляющей права на развитие (принцип 3);

– неотъемлемого суверенитета государств над собственными природными ресурсами при соблюдении принципа непричинения ущерба окружающей среде за пределами национальной юрисдикции (принцип 2);

– рассмотрения экологических вопросов при участии всех заинтересованных граждан и обеспечения каждому человеку доступа к информации, касающейся окружающей среды, широкого предоставления такой информации населению (принцип 10); принятия эффективных законодательных актов в области охраны окружающей среды (принцип 11) и национальных законов, касающихся ответственности за ущерб, причиненный экологически вредной деятельностью (принцип 13).

– международного природоохранного сотрудничества в контексте устойчивого развития, направленного на: искоренение бедности (прицип 5); признания общих обязанностей и ответственности в сфере охраны окружающей среды (принцип 7); наращивания научного потенциала (принцип 9); создания благоприятной и открытой международной экономической системы (принцип 12); противодействия или воспрепятствования перемещению и передаче экологически опасных и вредных деятельности и веществ (принцип 15) и др.

Эти принципы заложили основу для обеспечения мировым сообществом и отдельными государствами устойчивого развития правовыми и другими средствами.

В Российской Федерации основы политики в области устойчивого развития изложены в Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, утвержденной Указом Президента РФ № 440 от 1 апреля 1996 г. [17]. В ней предполагалась разработка системы программных и прогнозных документов: государственной стратегии действий долгосрочного характера; долгосрочных и среднесрочных прогнозов, включающих в качестве составного компонента прогнозы изменений окружающей среды и отдельных экосистем в результате хозяйственной деятельности; краткосрочных прогнозов и программ отраслевого, регионального (территориального) и федерального уровней. Дальнейшее развитие идея устойчивого развития получила в Экологической доктрине Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 1225-р. В 2002 году комиссией по проблемам устойчивого развития Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации были разработаны Основные положения стратегии устойчивого развития России, в соответствии с которой необходимы:

– создание правовой основы перехода к устойчивому развитию, включая совершенствование действующего законодательства, определяющего, в частности, экономические механизмы регулирования природопользования и охраны окружающей среды;

– разработка системы стимулирования хозяйственной деятельности и установление пределов ответственности за ее экологические результаты, при которых биосфера воспринимается уже не только как поставщик ресурсов, а как фундамент жизни, сохранение которого должно быть непременным условием функционирования социально-экономической системы и ее отдельных элементов;

– оценка хозяйственной емкости локальных и региональных экосистем страны, определение допустимого на них антропогенного

воздействия;

– формирование эффективной системы пропаганды идей устойчивого развития и создание соответствующей системы воспитания и обучения.

В Российской Федерации общие международные принципы трансформированы в соответствии с конкретными условиями и учетом своих особенностей. Они сформулированы следующим образом.

1. Каждый человек имеет право на здоровую и деятельную жизнь в гармонии с природой в экологически чистой и благоприятной для него окружающей среде.

2. Социально-экономическое развитие должно быть направлено на улучшение жизни всех людей, сохранение природы и природных ресурсов, усиление ответственности за деятельность, наносящую ущерб окружающей среде.

3. Право на развитие должно осуществляться так, чтобы обеспечить равенство возможностей развития и сохранение окружающей среды как нынешнего, так и будущих поколений. Экономическая эффективность, социальная справедливость и экологическая безопасность должны в равной степени определять основные критерии развития.

4. Рациональное природопользование должно основываться на неистощительном использовании возобновляемых и экономном использовании невозобновляемых ресурсов, на своевременной утилизации отходов и их безопасном захоронении.

5. Защита окружающей среды – необходимая часть устойчивого развития. Необходимо опережающее принятие эффективных мер по недопущению ухудшения состояния окружающей природной среды, предотвращению экологических и техногенных катастроф.

6. Хозяйственная деятельность человека должна становиться социально и экологически безопасной и сопровождаться уменьшением различия в уровне жизни людей, масштабов бедности и нищеты, усилением взаимосвязи экономики и экологии, формированием единой (сбалансированной) экологизированной системы экономического развития. Следует отказаться от проектов, способных нанести невосполнимый ущерб окружающей среде или таких, экологические последствия которых недостаточно изучены.

7. Демографическая политика должна учитывать стратегические цели устойчивого развития и формировать у населения сознательное отношение к планированию семьи.

8. Устойчивое развитие должно учитывать все аспекты безопас-

ности страны.

9. Постепенный отказ от ценностей общества потребления, рационализация масштабов и структуры личного потребления населения.

10. Сохранение для всех народов и этносов, проживающих в Российской Федерации, их культур, традиций, среды обитания должно быть одним из приоритетов национальной политики государства на всех этапах перехода к устойчивому развитию.

11. Переход к устойчивому развитию должен осуществляться на основе международного сотрудничества и глобального партнерства и подкрепляться принятием соответствующих международных соглашений и иных правовых актов. Тесное сотрудничество со странами СНГ и устойчивые добрососедские отношения с ними должны быть всегда одним из важнейших приоритетов внешней политики России.

12. Суверенные права каждого государства на разработку собственных природных ресурсов должны реализовываться без ущерба экосистемам за пределами государственных границ; в международном праве важно признание принципа дифференцированной ответственности государств за нарушение глобальных экосистем. Повышение ответственности за экологические правонарушения, учет экологических последствий принимаемых решений.

13. Свободный доступ к экологической информации.

14. Сохранение крупнейших экологически устойчивых зон Земли должно стать предметом ответственности всех государств мира. В связи с этим, Россия должна настаивать на введении глобальной экологической ренты.

15. Ведущая роль в реализации устойчивого развития государства как гаранта обеспечения экономического развития, социальной справедливости и охраны окружающей природной среды.

16. Хозяйственная деятельность должна вестись преимущественно на уже освоенных территориях, следует постепенно отказываться от хозяйственного использования новых территорий.

Следует констатировать, что устойчивое развитие на международном или национальном уровне невозможно без целенаправленной системы действий на местном уровне, поэтому регионы являются главными участниками процесса устойчивого развития, т.к. они вступают во взаимодействие между государством, ассоциациями, предприятиями и гражданами, и тем самым претворяют крупные международные соглашения в конкретные мероприятия на местном уровне.

Регионализм устойчивого развития объективно обусловлен тем, что социально-экономические процессы, структура производства и его специализация имеют четко выраженный региональный характер. На это оказывают существенное влияние территориальные различия природно-климатических условий, неравномерность распределения природных ресурсов, сложившаяся система расселения населения, традиции хозяйственного уклада. Использование природных ресурсов, восстановление и охрана окружающей среды во всех случаях соотносятся с определенной территорией.

Таким образом, целью устойчивого развития является процесс изменений, в котором эффективное использование имеющихся ресурсов, направление инвестиций, структурная перестройка осуществляются в гармонии, способствуют повышению текущего и будущего потенциала. Следует подчеркнуть важность обеспечения общего вектора развития системы, сопровождающегося ростом возможностей удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений в длительной перспективе при сохранении баланса интересов, гармонии между всеми элементами социально-экономической системы.

Для страны в целом этот переход возможен только в условиях обеспечения устойчивого развития всех ее регионов, наделенных соответствующим юридическим статусом, обладающих определенными правомочиями и имеющими органы власти и управления. Проблемы, решаемые в каждом регионе, должны соответствовать федеральным задачам и базироваться на всестороннем учете местных особенностей.

В 1987 году многие страны, в том числе и Россия, приняли принцип устойчивого развития общества, предусматривающий ответственность государства и гражданского общества в обеспечении возможности удовлетворения потребностей как теперешнего, так и последующих поколений.

Введение понятия и концепции устойчивого развития

Концепция УР образовалась в результате соединения трех направлений:

2) Экологического. Основная цель устойчивого развития в области экологии — стабильность физических и экологических систем. Игнорирование потребностей экологии приведет к деградации окружающей среды и поставит под угрозу существование всего человечества.

3) Социального. Именно осознание социальных проблем стало толчком к образованию данной концепции, направленной на сохранение культурной и социальной стабильности, а также на уменьшение количества несущих разрушения конфликтов.

В целом, документ определяет основополагающее место людей в процессе УР, а также подчеркивает важность государства в данном процессе.

Также на саммите были утверждены:

Несмотря принятие Конвенции в 1992 году, в силу она вступила лишь 21 марта 1994 года. Данный документ установил концепцию действий международного сообщества, способных помочь остановить изменение климата на планете. Главная цель Конвенции, объединившей 191 государство, — снижение концентрации в атмосфере парниковых газов, оказывающих вредоносное воздействие на климатическую систему.

Индустриально развитые страны, указанные в Приложении 1, взяли на себя дополнительные обязательства, поставив перед собой конкретные цели – к 2000 году снизить уровень выбросов парниковых газов до показателей 1990 года. Кроме того, нижеуказанные государства должны ежегодно предоставлять доклады о количестве выбросов парниковых газов в рамках страны.

В 1997 году в Киото, на третьей Конференции сторон Конвенции, произошло значительное расширение данного документа, установившее юридические обязательства по снижению уровня выбросов парниковых газов. Однако Киотский протокол лишь предоставил базовые правила, но не указал на подробности их применения на практике.

В дальнейшем конференции проходили в:

2000 год — Гаага, Нидерланды

2001 год — Бонна, Германия

2001 год — Марракеш, Марокко

2002 год — Дели, Индия

2003 год — Милан, Италия

2004 год — Буэнос-Айрес, Аргентина

2005 год — Монреаль, Канада

2006 год — Найроби, Кения

2007 год — Бали, Индонезия

2008 год — Познань, Польша

2009 год — Копенгаген, Дания

2010 год — Канкун, Мексика

2011 год — Дурбан, ЮАР

2012 год — Доха, Катар

2013 год — Варшава, Польша

2014 год — Лима, Перу

В 2015 году конференция будет проводиться в Париже.

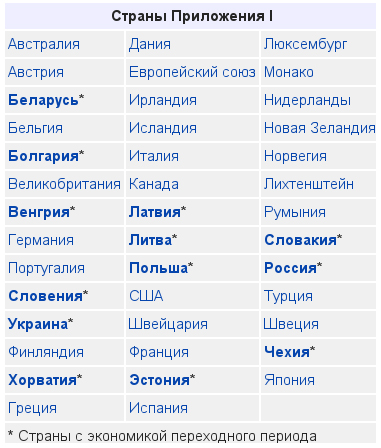

Основная цель Конвенции — сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия на планете, а также получение выгод, связанных с применением генетических ресурсов на равной и справедливой основе.

Коротко о Конвенции:

Повестка состоит из 300 страниц, 4 разделов и 40 глав, и включает такие подразделы:

Что говорят исследования?

В Докладе о развитии человека Программы развития Организации Объединенных Наций за 2011 год говорится о неразрывности устойчивого развития с главными вопросами справедливости.

Доклад призывает к срочным действиям, позволяющим уменьшить скорость изменения климата, предотвратить дальнейшую деградацию окружающей среды и снизить неравенство. Если этого не сделать, усугубление состояния окружающей среды может аннулировать недавний прогресс в развитии человеческого потенциала для беднейших государств мира.

Основные выводы доклада:

1) За прошедшие тридцать лет государства из 25-процентной группы с наиболее низким рейтингом индекса развития человеческого потенциала повысили свои результаты на целых восемьдесят два процента.

2) В случае сохранения подобных темпов на протяжении последующих сорока лет, большинство из этих государств достигнут стандартов равных или даже лучших, чем использующиеся на сегодняшний день в странах из верхней 25-процентной группы.

3) Последствия, вызванные изменением климата, способны сорвать прогресс в самых неразвитых государствах мира.

4) Налог на торговлю валютой в размере 0,005 процента способен ежегодно привлекать от сорока и более миллиардов долларов для финансирования борьбы с крайней нищетой и изменением климата.

5) Полтора миллиарда человек, не подключенных на сегодняшний день к электросети, получат к ней доступ без увеличения количества мировых выбросов углерода даже на процент.

Основные выводы доклада:

1) Инвестиции в размере лишь двух процентов всемирного валового внутреннего продукта (ВВП) в развитие десяти основных секторов, включая гражданское строительство, сельское хозяйство, энергетику, лесоводство, рыбное хозяйство, промышленное производства, транспорт, туризм, утилизацию отходов и водные ресурсы, могут служить толчком к переходу к ресурсосберегающей и низкоуглеродистой экономике.

2) Экологическая направленность экономики на протяжении 5–10 лет может привести к более оперативному росту внутреннего валового продукта в целом и внутреннего валового продукта на одного человека, чем в рамках традиционного плана развития.

Что нового в мире устойчивого развития?

В июле 2014 года рабочая группа Генеральной Ассамблеи ООН по целям устойчивого развития одобрила документ, содержащий ряд экологических, экономических и социальных задач, направленных на достижение устойчивого развития. Так называемые семнадцать целей устойчивого развития , представленные в документе, позволят покончить с бедностью, решить вопрос неравенства, защитить планету от пагубного воздействия производства и модернизировать Цели Развития Тысячелетия.

25 сентября 2015 года в Нью-Йорке 193 страны-члены ООН приняли новую Повестку дня в области устойчивого развития на срок после 2015 года . По прогнозам, данная программа позволит ликвидировать бедность к 2030 году и обеспечить устойчивое будущее.

Читайте также: