Судебники как источники права руси

Обновлено: 28.06.2024

В качестве основного законодательного акта Московского государства ХIV-ХV вв. продолжала действовать Русская Правда. Была создана новая редакция этого закона - так называемая Сокращенная из Пространной, приспособившая древнерусское право к московским условиям. Действовало также обычное право. Однако развитие феодальных отношений, образование централизованного государства требовали создания новых законодательных актов. В целях централизации государства, подчинения мест власти московского князя издавались уставные грамоты наместнического управления, регламентировавшие деятельность кормленщиков, ограничивавшие в какой-то мере их произвол. Наиболее ранними уставными грамотами были Двинская (1397 или 1398 г.) и Белозерская (1488 г.). Памятником финансового права является Белозерская таможенная грамота 1497 г., предусматривавшая откупной порядок взимания внутренних таможенных пошлин.

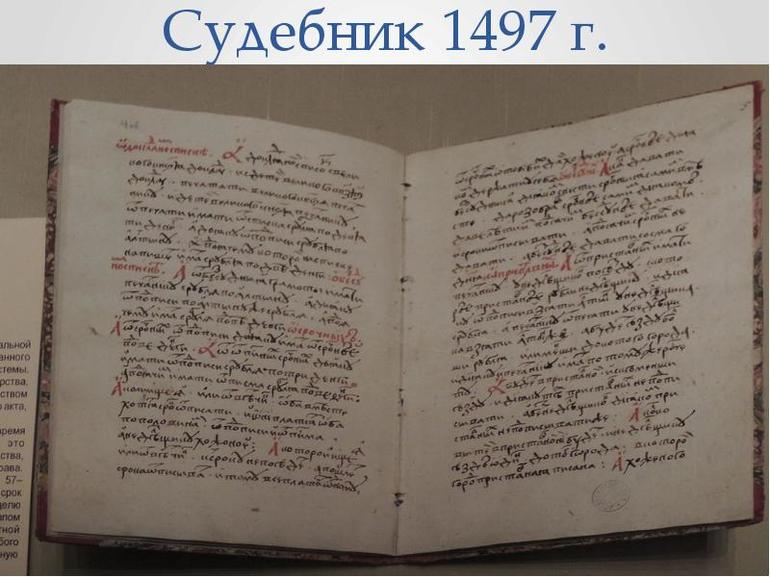

Самым крупным памятником права этого периода был Судебник 1497 г. (схема 11). Он внес единообразие в судебную практику Русского государства. Судебник имел и другую цель - закрепить новые общественные порядки, в частности выдвижение мелких и средних феодалов - дворян и детей боярских. В Судебнике содержатся различные нормы, но основное его содержание составляют нормы уголовного и уголовно–процессуального права. Источниками Судебника явились Русская Правда, Псковская судная грамота, текущее законодательство московских князей.

Схема 11. Первый общерусский Судебник 1497 г.

Гражданское и семейное право. Судебник 1497 г. содержал в себеглавным образом нормы уголовно–процессуального права. Вопросы гражданского права здесь регламентируются менее полно, чем в “Русской Правде” или Псковской судной грамоте.

Право собственности. Развитие земельных отношений характеризовалось полным или почти полным исчезновением самостоятельной общинной собственности на землю. Общинные земли переходили в руки вотчинников и помещиков, включались в состав княжеского домена. Вотчина отличалась тем, что собственник обладал почти неограниченным правом на нее. Он мог не только владеть и пользоваться своей землей, но и распоряжаться ею: продавать, дарить, передавать по наследству.

Еще более условная форма землевладения - поместье. Оно давалось сеньором своим вассалам только на время службы как вознаграждение за нее. Поэтому распоряжаться землей помещик не мог.

Великокняжеский домен разделялся на земли чернотяглые и дворцовые. Они различались лишь по форме эксплуатации населявших эти земли крестьян и по организации управления ими. Дворцовые крестьяне несли барщину или натуральный оброк и управлялись представителями дворцовой власти. Чернотяглые платили денежную ренту и подчинялись общегосударственным чиновникам. Земли домена постепенно раздавались великими князьями в вотчины и поместья.

Несколько статей Судебника 1497 г., посвященные земельным спорам (60 – 63), определяют порядок разбирательства о принадлежности собственности. Многословность содержания этих статей свидетельствует о скрупулезном отношении властей к защите права собственности на недвижимость.

Также весьма неполно представлены в Судебнике нормы обязательственного права. Упоминаются договоры купли–продажи (ст. 46 – 47), займа (ст. 6, 38, 48, 55), личного найма (ст. 54).

Судебник 1497 г. более четко, чем Русская Правда, выделял обязательства из причинения вреда, правда, лишь в одном случае: ст. 61 предусматривала имущественную ответственность за потраву. Как своеобразные обязательства из причинения вреда рассматривает Судебник некоторые правонарушения, связанные с судебной деятельностью. Судья, вынесший неправое решение, обязан был возместить сторонам происшедшие от того убытки. Такая же мера применялась к лжесвидетелям. Закон прямо указывает, что наказанию судья за свой проступок не подлежит (ст. 19).

Наследственное право. Мало изменилось и наследственное право. Судебник устанавливал общую и четкую норму о наследовании. При наследовании по закону наследство получал сын, при отсутствии сыновей - дочери. Дочь получала не только движимое имущество, но и землю (Ст. 60). За неимением дочерей наследство переходило ближайшему родственнику.

Уголовное право. Если гражданские правоотношения развивались сравнительно медленно, то уголовное право в данный период претерпело существенные изменения, отражая обострение противоречий феодального общества.

Под преступлением законодатель понимал всякие действия, которые так или иначе угрожают государству. Холоп рассматривается уже как человек и в отличие от Русской Правды считается способным самостоятельно отвечать за свои поступки.

В соответствии с изменением понятия преступления усложнялась и система преступлений. Судебник вводит преступления, не известные Русской правде и лишь намеченные в Псковской судной грамоте, - государственные преступления. Судебник указывал два таких преступления - крамолу и подым. Под крамолой понималось деяние, совершаемое преимущественно представителями господствующего класса. Понятие "подым" является спорным. Подымщиками называли людей, подбивающих народ на восстание. Мерой наказания за государственные преступления устанавливалась смертная казнь.

Закон предусматривал развитую систему имущественных преступлений. К ним относятся разбой, татьба, истребление и повреждение чужого имущества. Все эти преступления, подрывавшие основу феодальных отношений - собственность, строго наказывались. Судебник знал и преступления против личности: убийство (душегубство), оскорбление действием и словом.

Изменяются цели, вместе с ними и система наказаний. Если раньше князья видели в наказаниях - вире и продаже - одну из доходных статей, существенно пополнявших казну, то теперь на первый план выступил другой, интерес. В наказании на первое место выступило устрашение. За большинство преступлений Судебник вводит смертную (по 10 составам, тогда как по ПСТ только 4) и торговую казнь. Торговая казнь состояла в битье кнутом на торговой площади и часто влекла за собой смерть наказываемого. Судебник, как и Русская Правда, знает продажу, но она теперь применяется редко и обычно в сочетании со смертной или торговой казнью. Помимо указанных в Судебнике практика знала и такие наказания, как лишение свободы и членовредительство. Членовредительские наказания (урезание ушей, языка, клеймение), вводившиеся Судебником, кроме устрашения выполняли важную практическую функцию – выделение преступника из общей массы.

Процессуальное право. Процесс характеризовался развитием старой формы, т.е. состязательного процесса, и появлением новой - розыска. При состязательном процессе дело начиналось по жалобе истца, которая называлась челобитной. Она обычно подавалась в устной форме. По получении челобитной судебный орган принимал меры к доставке ответчика в суд. Явка ответчика обеспечивалась поручителями. Если ответчик каким-либо образом уклонялся от суда, то он проигрывал дело даже без разбирательства. Истцу в таком случае выдавалась так называемая бессудная грамота. Неявка истца в суд означала прекращение дела.

Несколько изменилась система доказательств. В отличие от Русской правды Судебник не различает послухов и видоков, именуя всех послухами. Послушествовать (т.е. свидетельствовать) теперь могли и холопы.

Доказательством признавалось и "поле" - судебный поединок. Победивший в единоборстве считался правым и выигрывал дело. Проигравшим признавался не явившийся на поединок или сбежавший с него.

Розыскной (следственный, или инквизиционный) процесс применялся при рассмотрении наиболее серьезных уголовных дел, в том числе по политическим преступлениям. Розыск отличался от состязательного процесса тем, что суд сам возбуждал, вел и завершал дело по собственной инициативе и исключительно по своему усмотрению. Подсудимый был объектом процесса. Главным способом "выяснения истины" при розыске являлась пытка. Главным доказательством вины служило признание самого обвиняемого.

Судебник 1550 г., получивший название Царского судебника. Он представлял собой новую редакцию Судебника 1497 г. В нем были отражены изменения в российском законодательстве за прошедшие полвека. Судебник был утвержден во время реформ Ивана IV и служил правовой основой их проведения в разгар реформаторской деятельности правительства в 50-е гг. XVI в. Он состоял из 100 статей и по разнообразию регулируемых ситуаций и отраженным в нем правовых институтов превосходил Судебник 1497 г. Подробнее и обстоятельнее в нем были представлены отношения дворян и крестьян. Судебник был принят после его обсуждения представителями различных сословий. Он был направлен на достижение общегосударственной стабильности после полосы межсословных разногласий в период малолетства Ивана IV. После смерти Ивана IV различные правительства в России стремились восстановить в полном объеме правовые принципы, закрепленные в Судебнике 1550 г.

К источникам, содержавшим главным образом нормы церковного права, а также некоторые нормы гражданского, семейного, уголовного права, относился, так называемый, Стоглав 1551 г. - собрание постановлений собора. Значительный интерес представляет и такой источник права, как уставные книги приказов.

В качестве основного законодательного акта Московского государства ХIV-ХV вв. продолжала действовать Русская Правда. Была создана новая редакция этого закона - так называемая Сокращенная из Пространной, приспособившая древнерусское право к московским условиям. Действовало также обычное право. Однако развитие феодальных отношений, образование централизованного государства требовали создания новых законодательных актов. В целях централизации государства, подчинения мест власти московского князя издавались уставные грамоты наместнического управления, регламентировавшие деятельность кормленщиков, ограничивавшие в какой-то мере их произвол. Наиболее ранними уставными грамотами были Двинская (1397 или 1398 г.) и Белозерская (1488 г.). Памятником финансового права является Белозерская таможенная грамота 1497 г., предусматривавшая откупной порядок взимания внутренних таможенных пошлин.

Самым крупным памятником права этого периода был Судебник 1497 г. (схема 11). Он внес единообразие в судебную практику Русского государства. Судебник имел и другую цель - закрепить новые общественные порядки, в частности выдвижение мелких и средних феодалов - дворян и детей боярских. В Судебнике содержатся различные нормы, но основное его содержание составляют нормы уголовного и уголовно–процессуального права. Источниками Судебника явились Русская Правда, Псковская судная грамота, текущее законодательство московских князей.

Схема 11. Первый общерусский Судебник 1497 г.

Гражданское и семейное право. Судебник 1497 г. содержал в себеглавным образом нормы уголовно–процессуального права. Вопросы гражданского права здесь регламентируются менее полно, чем в “Русской Правде” или Псковской судной грамоте.

Право собственности. Развитие земельных отношений характеризовалось полным или почти полным исчезновением самостоятельной общинной собственности на землю. Общинные земли переходили в руки вотчинников и помещиков, включались в состав княжеского домена. Вотчина отличалась тем, что собственник обладал почти неограниченным правом на нее. Он мог не только владеть и пользоваться своей землей, но и распоряжаться ею: продавать, дарить, передавать по наследству.

Еще более условная форма землевладения - поместье. Оно давалось сеньором своим вассалам только на время службы как вознаграждение за нее. Поэтому распоряжаться землей помещик не мог.

Великокняжеский домен разделялся на земли чернотяглые и дворцовые. Они различались лишь по форме эксплуатации населявших эти земли крестьян и по организации управления ими. Дворцовые крестьяне несли барщину или натуральный оброк и управлялись представителями дворцовой власти. Чернотяглые платили денежную ренту и подчинялись общегосударственным чиновникам. Земли домена постепенно раздавались великими князьями в вотчины и поместья.

Несколько статей Судебника 1497 г., посвященные земельным спорам (60 – 63), определяют порядок разбирательства о принадлежности собственности. Многословность содержания этих статей свидетельствует о скрупулезном отношении властей к защите права собственности на недвижимость.

Также весьма неполно представлены в Судебнике нормы обязательственного права. Упоминаются договоры купли–продажи (ст. 46 – 47), займа (ст. 6, 38, 48, 55), личного найма (ст. 54).

Судебник 1497 г. более четко, чем Русская Правда, выделял обязательства из причинения вреда, правда, лишь в одном случае: ст. 61 предусматривала имущественную ответственность за потраву. Как своеобразные обязательства из причинения вреда рассматривает Судебник некоторые правонарушения, связанные с судебной деятельностью. Судья, вынесший неправое решение, обязан был возместить сторонам происшедшие от того убытки. Такая же мера применялась к лжесвидетелям. Закон прямо указывает, что наказанию судья за свой проступок не подлежит (ст. 19).

Наследственное право. Мало изменилось и наследственное право. Судебник устанавливал общую и четкую норму о наследовании. При наследовании по закону наследство получал сын, при отсутствии сыновей - дочери. Дочь получала не только движимое имущество, но и землю (Ст. 60). За неимением дочерей наследство переходило ближайшему родственнику.

Уголовное право. Если гражданские правоотношения развивались сравнительно медленно, то уголовное право в данный период претерпело существенные изменения, отражая обострение противоречий феодального общества.

Под преступлением законодатель понимал всякие действия, которые так или иначе угрожают государству. Холоп рассматривается уже как человек и в отличие от Русской Правды считается способным самостоятельно отвечать за свои поступки.

В соответствии с изменением понятия преступления усложнялась и система преступлений. Судебник вводит преступления, не известные Русской правде и лишь намеченные в Псковской судной грамоте, - государственные преступления. Судебник указывал два таких преступления - крамолу и подым. Под крамолой понималось деяние, совершаемое преимущественно представителями господствующего класса. Понятие "подым" является спорным. Подымщиками называли людей, подбивающих народ на восстание. Мерой наказания за государственные преступления устанавливалась смертная казнь.

Закон предусматривал развитую систему имущественных преступлений. К ним относятся разбой, татьба, истребление и повреждение чужого имущества. Все эти преступления, подрывавшие основу феодальных отношений - собственность, строго наказывались. Судебник знал и преступления против личности: убийство (душегубство), оскорбление действием и словом.

Изменяются цели, вместе с ними и система наказаний. Если раньше князья видели в наказаниях - вире и продаже - одну из доходных статей, существенно пополнявших казну, то теперь на первый план выступил другой, интерес. В наказании на первое место выступило устрашение. За большинство преступлений Судебник вводит смертную (по 10 составам, тогда как по ПСТ только 4) и торговую казнь. Торговая казнь состояла в битье кнутом на торговой площади и часто влекла за собой смерть наказываемого. Судебник, как и Русская Правда, знает продажу, но она теперь применяется редко и обычно в сочетании со смертной или торговой казнью. Помимо указанных в Судебнике практика знала и такие наказания, как лишение свободы и членовредительство. Членовредительские наказания (урезание ушей, языка, клеймение), вводившиеся Судебником, кроме устрашения выполняли важную практическую функцию – выделение преступника из общей массы.

Процессуальное право. Процесс характеризовался развитием старой формы, т.е. состязательного процесса, и появлением новой - розыска. При состязательном процессе дело начиналось по жалобе истца, которая называлась челобитной. Она обычно подавалась в устной форме. По получении челобитной судебный орган принимал меры к доставке ответчика в суд. Явка ответчика обеспечивалась поручителями. Если ответчик каким-либо образом уклонялся от суда, то он проигрывал дело даже без разбирательства. Истцу в таком случае выдавалась так называемая бессудная грамота. Неявка истца в суд означала прекращение дела.

Несколько изменилась система доказательств. В отличие от Русской правды Судебник не различает послухов и видоков, именуя всех послухами. Послушествовать (т.е. свидетельствовать) теперь могли и холопы.

Доказательством признавалось и "поле" - судебный поединок. Победивший в единоборстве считался правым и выигрывал дело. Проигравшим признавался не явившийся на поединок или сбежавший с него.

Розыскной (следственный, или инквизиционный) процесс применялся при рассмотрении наиболее серьезных уголовных дел, в том числе по политическим преступлениям. Розыск отличался от состязательного процесса тем, что суд сам возбуждал, вел и завершал дело по собственной инициативе и исключительно по своему усмотрению. Подсудимый был объектом процесса. Главным способом "выяснения истины" при розыске являлась пытка. Главным доказательством вины служило признание самого обвиняемого.

Судебник 1550 г., получивший название Царского судебника. Он представлял собой новую редакцию Судебника 1497 г. В нем были отражены изменения в российском законодательстве за прошедшие полвека. Судебник был утвержден во время реформ Ивана IV и служил правовой основой их проведения в разгар реформаторской деятельности правительства в 50-е гг. XVI в. Он состоял из 100 статей и по разнообразию регулируемых ситуаций и отраженным в нем правовых институтов превосходил Судебник 1497 г. Подробнее и обстоятельнее в нем были представлены отношения дворян и крестьян. Судебник был принят после его обсуждения представителями различных сословий. Он был направлен на достижение общегосударственной стабильности после полосы межсословных разногласий в период малолетства Ивана IV. После смерти Ивана IV различные правительства в России стремились восстановить в полном объеме правовые принципы, закрепленные в Судебнике 1550 г.

К источникам, содержавшим главным образом нормы церковного права, а также некоторые нормы гражданского, семейного, уголовного права, относился, так называемый, Стоглав 1551 г. - собрание постановлений собора. Значительный интерес представляет и такой источник права, как уставные книги приказов.

Великий князь Иван Третий в 1497 году утвердил единый для всей Руси сборник законов. В историю он вошел как Судебник Ивана 3. Новый кодекс был введен с целью юридического объединения государства. Документ излагал нормы уголовного и гражданского права, формулировал виды преступлений и систему наказаний. Судебник 1497 года четко определял взаимоотношения феодалов и земледельцев, включая право перехода крестьян к другим помещикам в Юрьев День.

История создания Судебника

Сборник законов формировался на основе правовых документов Московского княжества и других русских земель. Предварительный вариант Судебника был составлен в 1491 году. Он включал в себя местные указы, уставные и жалованные грамоты, отдельные статьи Русской Правды и Псковской Судной грамоты.

Разработчиком кодекса принято считать думного дьяка Владимира Гусева. Ряд историков полагает, что Гусев работал не один, а с боярами Семеном Ряполовским, Иваном и Василием Патрикеевыми, дьяками Курицыным, Жуком и Долматовым.

Иван Третий со своими сыновьями и Боярской думой обсуждал Судебник в течение всего сентября 1497 года. Окончательное утверждение документа произошло в конце месяца. Впервые письменное свидетельство о Судебнике зафиксировано в 1556 году в мемуарах австрийского дворянина Сигизмунда Герберштейна, бывшего послом в Московском княжестве.

Особенности и структура документа

Историки располагают единственным текстом Судебника Ивана 3, изданного в 1497 году. Рукопись обнаружили в начале 19 века, в подмосковном монастыре. Исследования показали, что документ — не подлинник, а копия, выполненная тремя разными людьми.

Статьи кодекса не были пронумерованы. Тематических рубрик по отраслям права не было. Изложение шло сплошным текстом, разделенным только красными заголовками. Всего насчитывается 36 частей, разбитых на более мелкие подпункты.

Современные историки выделяют в тексте Судебника Ивана 3 всего 68 статей. Они могут быть распределены на 5 категорий:

- уголовное право;

- гражданское право;

- организация работы центрального суда;

- функции местного суда;

- система наказаний.

Дополнительные статьи устанавливают правила проведения судебного процесса и принятия свидетельских показаний.

Структура суда по Судебнику

Высшей судебной инстанцией, согласно новому своду законов, объявлялся Боярский суд. Его полномочия возлагались на бояр, входивших в Думу и на приказных дьяков. Боярский суд ведал правонарушениями, совершенными местными судьями, дьяками и подьячими, служилыми людьми, а также самими членами Боярской Думы.

Судебные функции на периферии исполняли наместничьи суды в лице наместников и волостелей. Они проводили разбор дел и допросы через своих служащих — тиунов. Судебник закрепляет право членов местного самоуправления вести контроль над действиями наместников и волостелей. Представители горожан и крестьян должны были присутствовать во время наиболее значимых судебных процессов.

Кодекс строго запрещает судьям любого ранга брать взятки

Посула от суда не имати никому

Судебник 1497 года

Первые статьи документа устанавливают точные нормы взимания судебных пошлин. Сумма рассчитывалась в зависимости от характера преступления и его доказанности в суде.

Систематизация преступлений

Судебник Ивана 3 перечисляет различные виды правонарушений, направленных против личности и собственности, в том числе:

- убийство;

- разбой;

- воровство;

- поджог;

- клевета;

- оскорбление;

- нарушение договора займа.

Одной из задач судопроизводства 15 века было устрашение, поэтому наказанием чаще всего служила смертная казнь. Судебные расходы и возмещение убытков истцу покрывались за счет конфискации имущества ответчика.

Кража, совершенная впервые, наказывалась битьем кнута на площади и возмещением убытков. Если же вор попадался вторично или усугублял кражу убийством собственника, его предавали смертной казни.

Наиболее серьезной категорией преступлений считалась деяния, направленные против государства и церкви. Судебник 1497 года определял, что к этой группе относится убийство господина, церковная кража, крамольные слова против княжеской власти или церкви, шпионаж и сговор с врагом. Наказанием за эти правонарушения служила смертная казнь.

Отношения землевладения

Судебник Ивана Третьего отразил важнейший момент в становлении крепостного строя на Руси. Он утверждал право крестьян на переход от одного феодала к другому лишь единожды в год. Этот срок составлял неделю до и неделю после Юрьева дня — по святцам, 26 ноября.

Новое положение вводилось из-за возросшего среди феодалов спроса на рабочую силу. Освоение земель, присоединенных к Руси Иваном 3, требовало большого количества зависимых крестьян. Свободный выход противоречил интересам бояр и помещиков.

Значение Судебника

Свод законов 1497 года — один из первых в Европе общегосударственных юридических кодексов. Подобных документов в 15 веке не было в большинстве развитых стран, включая Англию и Францию. Судебник Ивана 3 закрепил правовой статус различных социальных групп Московской Руси, установил принципы классовой юстиции, чем способствовал дальнейшему утверждению феодального строя.

Большинство положений Судебника регулярно применялись на практике, но наказания часто смягчались.

Человекоубийство, если только оно не было совершено для грабежа, редко наказывалось смертной казнью

Записи Герберштейна

Судебник оставался главным источником права при Василии Третьем, Иване Грозном и Федоре Иоанновиче. Новые своды законов в дальнейшем создавались на основе Судебника 1497 года.

На Руси первым документом, призванным систематизировать правовые нормы, стал Судебник 1497 года. Он представлял собой свод законодательных актов и одновременно являлся олицетворением феодального права.

- Причины принятия и источники

- Особенности и содержание

- Нюансы судебного процесса

- Уголовное право

- Гражданские правоотношения

- Правила судопроизводства

По разным данным, составителями считают нескольких дьяков. Вероятнее всего, над оригиналом работали служители церкви Феодор Курицын, Василий Долматов, Василий Жук и боярин Иван Юрьевич Патрикеев.

Причины принятия и источники

Во времена правления Ивана III феодальная раздробленность постепенно начала сменяться политическим объединением. Усилиями князя и поддерживающих его бояр было создано централизованное государство с главным городом — Москвой. Назрела необходимость принятия документа, который регулировал бы отношения между властью и всеми слоями населения. Основные причины принятия Судебника:

- усиление руководящей роли Ивана III;

- появление управленческого аппарата;

- возросшее влияние бояр.

Пока была сильна феодальная раздробленность, работали локальные законодательные акты, причём каждое княжество разрабатывало их самостоятельно.

За основу законотворцы брали постулаты, изложенные в Русской Правде, редактируя их под свои потребности и особенности конкретного княжества. Нередко положения дополнялись новыми статьями.

Без единого документа было сложно вершить правосудие, так как законы в отдельных феодальных поместьях не выдерживали сравнения, а иногда даже вступали в противоречие между собой. Русское государство нуждалось в единой нормативно-правовой базе, которой и стал Судебник.

При его составлении дьяки использовали в качестве основы следующие документы:

- Решения судей по отдельным рассмотренным делам.

- Судные грамоты, например, Псковскую, Новгородскую. Это документы, регулировавшие отдельные отрасли права и определявшие порядок судопроизводства.

- Уставные грамоты. Каждая из них содержала положения, регулирующие отдельные вопросы. Так, Двинская уставная грамота включала несколько разделов: о подсудности и торговых пошлинах, о суде и судебных сборах, об уголовно наказуемых деяниях.

- Русская правда. Составители использовали несколько редакций, включая самые поздние.

Особенности и содержание

Согласно общей характеристике, Судебник 1497 года представлял собой казуальную основу права. Положения в нём не были систематизированы. При создании этого нормативного акта служители руководствовались прецедентами, то есть отдельными случаями и решениями, вынесенными судами. Однако значение документа сложно переоценить.

Судебник чётко определял, какой класс господствующий, а также чьи интересы должны быть на первом месте. Первые признаки систематизации прослеживались, но не были достаточно выражены.

В документе содержались нормы следующих отраслей права:

- уголовное;

- гражданское (включая обязательственное, семейное и наследственное);

- материальное;

- процессуальное.

Важно, что текст определял порядок издания отдельных актов, например, княжеских указов. Историки отмечают слабую юридическую технику и указывают на то, что отдельные отрасли права представлены кратко. Однако связь между существующими правилами и приёмами, использованными при написании положений, выше, чем в предшествующих законодательных актах такого масштаба.

Документ можно разделить на 4 смысловые части. Первая устанавливает уголовно-правовые нормы, то есть порядок отношений в обществе. Этому посвящены статьи с 1-й по 36-ю. Вторая часть, включающая ст. 37−45, охватывает деятельность судов в местностях и организацию судопроизводства. В третьей (ст. 46−66) содержатся положения, регулирующие переход крепостных крестьян между хозяевами, куплю-продажу имущества, договор найма и прочие бытовые вопросы.

Четвёртая часть представляет собой дополнительные статьи 67 и 68, разъясняющие вопросы, не нашедшие отражения в остальных разделах.

Нюансы судебного процесса

Большая часть документа посвящена процессуальным нормам.

Составители исходили из того, что отношения между людьми в немалой степени подчиняются традициям и обычаям, выступающим в качестве основных регуляторов, а порядок проведения судебных заседаний требует более пристального внимания.

Согласно Судебнику, в процессе должны были участвовать 3 стороны:

- суд, выполняющий функцию арбитра;

- обвинение, доказывающее виновность подсудимого;

- защита, задача которой — найти смягчающие обстоятельства или доказать, что подзащитный невиновен.

При рассмотрении дел соблюдался принцип состязательности сторон. Однако наметились предпосылки для того, что судебные процессы вскоре должны были стать инквизиционными. По-другому их называют розыскными. Когда дела рассматриваются по такому принципу, у обвиняемого фактически нет права, он считается виновным априори, и задача суда сводится к тому, чтобы назначить соразмерное наказание.

В инквизиционных процессах функцию судьи, защиты и обвинения выполняет одно лицо. Ход процесса протоколируется. Судебные заседатели — великокняжеский наместник и представители местной аристократии.

Стадии, типичные для процесса:

Уголовное право

Все преступления делились на несколько видов: имущественные, против личности, суда и государства. К последним относились действия, причиняющие ущерб правопорядку. Это крамола, отказ от правосудия, произвол чиновников, ябедничество, ложные доносы и многое другое. Вторая категория — деяния, направленные против личности: убийство, похищение, оскорбление, причинение телесных повреждений.

Следующий вид — имущественные преступления, например:

В отдельный раздел выделялись преступления, направленные против суда и системы судопроизводства. Также была разработана система наказаний. Самым лёгким был денежный штраф.

Самое тяжкое наказание — смертная казнь. Она предусматривалась за кражу коней и государственную измену. Ещё один вид — телесные наказания, например, битьё кнутом или членовредительство. Виновных секли на площади, чтобы устрашить остальных. Под членовредительством понималось отрезание языка, ушей или выжигание клейма, причём этот вид наказания не получил распространения.

Гражданские правоотношения

Гражданскому праву в Судебнике 1497 г. была отведена значительная часть. Документ ввёл понятие права собственности, однако он не регламентировал и не раскрыл всех нюансов. В качестве имущества, принадлежащего подданным, упоминается земля. Её выдавали за отличную службу. Также говорится о других видах собственности, но не раскрывается, каковы юридические последствия, наступающие при совершении сделок, и не устанавливается порядок купли-продажи и передачи во временное пользование. Особым видом владения землями признаётся поместье.

С Судебника началось официальное закрепощение крестьян. Это явление называют вторым изданием крепостничества. Отныне крестьяне могли переходить от одного феодала к другому только в Юрьев день, который отмечался 26 ноября. Дата была выбрана неслучайно: в конце ноября завершались полевые работы, а новый сельскохозяйственный цикл в это время ещё не начинался.

Важным достижением было то, что документ чётко определял порядок наследования. После смерти главы семейства имущество переходило к старшему сыну. Если его не было, владелицей становилась дочь. В случае её отсутствия в права наследования вступали остальные родственники, также согласно порядку. Составители Судебника предприняли попытку ограничить юрисдикцию церковного суда.

Отныне круг лиц, на которых она распространялась, ограничивался следующими категориями:

Вводились новые правила, согласно которым человек мог стать холопом. Так, обращению в холопство подлежали выходившие замуж или женившиеся на рабе, а также добровольно принявшие несвободу.

Правила судопроизводства

Согласно новым правилам, при совершении преступления судья имел право произвести розыск в местности, где предположительно мог скрываться подозреваемый. Вводилось понятие официального обыска. Кроме того, судьи получили право допрашивать всех жителей области, чтобы найти среди них свидетелей.

Суды разделились на 2 категории: вышестоящие и нижестоящие. В первую вошёл суд Боярской думы и государя, во вторую — остальные, за исключением церковного. Историки считают, что правовое положение населения по Судебнику 1497 г. значительно изменилось. Он стал первым документом, в котором право было разделено по отраслям. Это позволяло быстро найти положение, применимое к конкретной ситуации. Издание этого документа — важное событие в истории Российского государства. С появлением Судебника усилилась центральная власть и укрепилось политическое единство.

Читайте также: